書評 白川千尋『カストム・メレシン―オセアニア民間医療の人 類学的研究―』風響社、2001年 241ページ

評者:池田光穂((c)2002-2015)

SHIRAKAWA, Chihiro. 2001. Kastom Meresin: The Place of Traditional Medicine among the People of Tongoa, Vanuatu. Tokyo: Hukyosha. 241pp.

出典:Copyright Mitsuho Ikeda, (c) 2002

池田光穂、[書評論文]:白川千尋『カストム・メレシン―オセアニア民間医療の人類学的研究―』風響社,2001年,『アジア経済』43 (7):70-77,2002年7月 ※論文等に引用の際は、必ず原典(→『アジア経済』)にあたってください。

1.はじめに

人はなぜ病気になり、ある者は癒され、ある者は無惨にも見捨てられ朽ち果てていくのだろうか。評者である私がこの問いを強く意識するように なったのは、民族誌調査をはじめたころではなく、フィールドから離れて10年以上もたち、呻吟の末に、それをまとめた著作(池田 2001a)を出した後であった。しかし、人々の病の経験を整序してまとめればまとめるほど、細部の彩にとらわれてゆき、どんどんその解法から遠ざかるよ うな気がする。この問いに単一の答えなどあるはずがない。いや、あってはならないはずだ。本書もまた、この問いについて著者・白川千尋が出したひとつの解 法であると、私は信じる。

本書は総合研究大学院文化科学研究科に提出された著者の博士(文学)の学位論文が基盤になったものである。学位請求とそれにもとづく受理がな される前に遡る8年前、著者は青年海外協力隊々員としてヴァヌアツ共和国に派遣され、保健省マラリア対策課で働くことになる。ここで、彼は住民参加型の保 健施策(プライマリヘルスケア)と人々の病気観、とりわけ民間医療との関係について関心をもつようになった。さらに、研究者として再訪し、調査研究するな かで、著者は民間医療に対する見解を大幅に修正することになる。つまり、人々の保健行動の基盤になると彼が考えていた民間医療観について、それを西洋医療 と全く異質なものとして位置付けていた考え――これは著者により「棲み分け論」と呼ばれる――を修正する。そして、民間医療はカストム・シックとよばれる 伝統的なカテゴリーに分類される諸疾患のみならず、西洋医療が対処してきたさまざまな病気の領域をも包含していることを主張するに至る。棲み分け論に対す る、この見解を著者は「包摂論」(*1)と名づけ、彼のフィールドワークの舞台であるトンゴア島民の民間医療、すなわちカストム・メレシンが、他のオセア ニア地域の民間医療に関する民族誌研究においてはみられない独自なものであることを発見する。したがって、本書の主要な論点は、著者の包摂論が十分説得力 のもちうるか否かである。

このような明確な論旨をもっているからこそ、私のようにトンゴア島とその周辺に関する民族誌的情報に不案内な者でも、大きな苦痛もなく著者の 民族誌的描写の細部に入ることが可能になり、そのオープンな議論に参入することができた。これは本書の大いなる魅力である。

本書の構成は次のとおりである。

まえがき

序章

1 本書の目的と位置づけ

2 本書の対象

3 調査の概要と本書の構成

第1章 西洋医療と民間医療の選択

1 西洋医療と民間医療

2 西洋医療と民間医療の選択

3 西洋医療と民間医療の対処する病気の領域

第2章 カストム・シック

1 精霊による病気

2 死霊による病気

3 邪術による病気

4 ナタンガラサによる病気

5 そのほかのカストム・シック

第3章 カストム・シック以外の病気

1 ナマクラ語の病名をもつ病気

2 ビスラマ語や英語に由来する病名をもつ病気

3 カストム・シック以外の病気に対する民間医療の効力

第4章 治療技術の様相

1 一般の人々の病気への対処法

2 夢見を行う民間治療者

3 問診を行う民間治療者

4 ヴィジョンをみる民間治療者

5 キリスト教派の動向と民間治療者の治療技術

第5章 民間医療観の位相

1 民間医療に対する見方

2 ヴァヌアツ政府と研究機関の民間医療をめぐる政策と活動

3 デング熱の流行とデング熱に効く薬草の「発見」

終章

1 オセアニア島嶼部の民間医療に関する人類学的研究との比較考察

2 伝統的事象と西洋的事象の関係に関する人類学的議論の検討

あとがき

引用文献

索引

2.本書の目的

序章で述べられているように、本書はヴァヌアツ共和国トンゴア島民による民間医療に関する人類学的研究である。民間医療とは「近代西洋の文脈 とは異なる条件下で生み出された当該社会に在来の病気治療と健康維持に関する諸手法を集合的に指すもの」である(白川 2001a:36)。本書の目的は、(1)トンゴアにおける民間医療の実態についての民族誌的描写をおこない、西洋医療つまり「白人の医療」との関係の中 で、人々は2つの医療をどのように認識し、また利用しているかを明らかにする。次に(2)この種の医療現象を踏まえた上で「伝統的な事象と西洋的な事象に 関する議論、あるいは伝統と近代の関わり合いに関する」議論をおこなうことである(白川 2001a:13)。要するにオセアニアの近代化のコンテクストのなかで民間医療すなわちカストム・メレシンを考えるのである。

伝統社会の医療人類学的研究、とりわけ民間医療(あるいは民族医療)の研究は、長い間、民間医療を生んだ当該の社会の文化的特性を明らかにす ることに専念し、現地における西洋医療の利用についての関心を生まなかった。このような傾向は、著者が守備範囲とするオセアニア島嶼部においても当てはま る。とくに1980年代以前の研究にはこの傾向が著しい。にもかかわらずロマヌッチ=ロス(1977)による南西太平洋メラネシア・アドミラルティ諸島の マヌス島研究にみられるような西洋医療と民間医療の共存についての分析を嚆矢として、2つの医療は対処する疾患に応じて相互補完的に機能しているのだとい う見解が80年代以降、多数報告されるようになる。

このような議論は医療的多元論(medical pluralism)と呼ばれる。この研究は、やがて個別医療の利用実態とそれらの使い分けの理由を明らかにする方向へと展開する。そこでの結論は、2つ の医療体系に対応する異なった病因論があるというものだった。この違いは、人々のアイデンティティ構築ともかかわり、オセアニア地域では「白人の病気/我 々の病気」という認知的な二元論的対立で説明されてきた(e.g. Parsons 1985)。著者は、民間医療と西洋医療の「棲み分け」(*2)の中から派生する問題点を2つ指摘する。ひとつは、西洋医療と対比されるために、民間医療 内部の多様性への目配り、とくに超自然的病因によるものではない病気、日常よく使われる薬草、あるいはマッサージによる治療などが過小評価されることであ る。また、他のひとつは、情報・物流・政治に関するグローバルな現象と同時にコミュニティに流入してくる医療に関わる情報の入手とその影響について、従来 の研究は考慮することが少なかったという点である。

3.調査地のコンテクストとその理解

1920年代の後半から1970年代にいたるまでヴァヌアツは人類学者たちにとって、シックスセクションとよばれる婚姻の限定交換制度、位階 階梯制度、カーゴカルトで表象される地域であった。ヴァヌアツの中南部に位置するトンゴア島は早くからキリスト教化がすすみ、伝統的文化に関心をもつ研究 者には閑却されてきた地域である。

著者の調査がおこなわれた当時の島の人口は約2500人ほどであり、14の集落があった。島の北西に分散する集落ではナカナマンガ語、東南で はナマクラ語が話され、著者はナマクラ語を母語とする人々の集落に11ヶ月住んだ。ヴァヌアツでは広くピジンに相当するビスラマ語が話され、島内の小学校 では英語あるいはフランス語による教育がおこなわれている。首都ポートヴィラとの人々の移動も頻繁である。つまり多言語使用状況でのフィールドワークで あった。著者はビスラマ語とナマクラ語で調査をおこなっている。

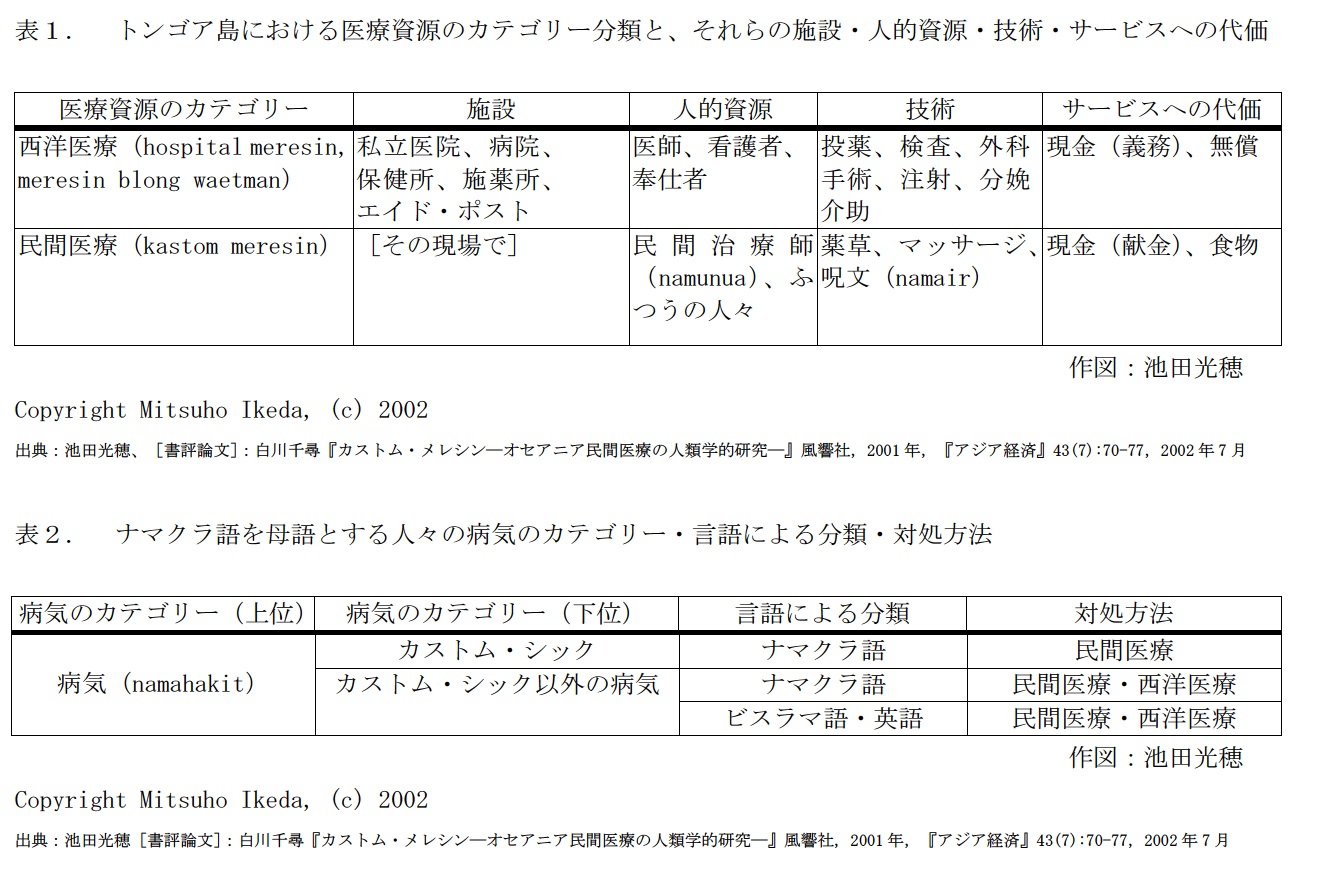

さて著者が明らかにすることのひとつがトンゴアにおける民間医療の実態であるので、いわゆる医療資源の概観が第1章に現れる。ここで著者はト ンゴアにある医療体系は、西洋医療と民間医療の2つであるという彼の認識とその資料を提示する。西洋医療はホスピタル・メレシンあるいは白人の医療と呼ば れるが、1980年の独立以降、住民が活用することのできる医療資源は枯渇しており、人々の認識も西洋医療が充分でないという(白川 2001a:43)。

一方、カストム・メレシンは西洋医療のような外来のものではない。自らを「社会伝統的に存在してきた」ものであり、著者はそれを民間医療と名 づけている。なお、カストムという語は、人々が自らの社会的・文化的事象の歴史的継承性を正統なものをみなしていることを示すために、「我々の」という意 味を包含している(*3)。すなわちカストム・メレシンは、白人の医療と対比をなす、「我々(この場合は彼/彼女ら)の医療」という、現地の人々が理解す る医療のカテゴリーでもある[表1.]。民間医療について特筆すべきことは民間療法師であるナムヌアの位置づけが、1880年代以降展開する長老派キリス ト教への改宗を前後して変わっていることである。つまりナムヌアが統御していたという超自然的霊力への信仰の衰退ないしは放棄と、ナムヌア信仰にもとづく 呪文の使用頻度の低下である。

著者は、このように2つの医療を区分した上で、人々が病気になったときに、日常生活の行為を基準にしてその病気事例の重篤度の自己評価にもと づく医療選択について分析した。その結果、西洋医療のみ4割、民間医療のみ2割、両方の併用が3.5割という頻度が得られている。ここでの使い分けの傾向 で唯一はっきりしたものは、外傷や傷の化膿には西洋医療が、夜泣きの不眠や正気を失うものについては民間医療という選択がみられることのみである。著者 は、その後に民間医療の選択理由を検討し、4類型に分けている。著者は、発症の理由として霊的存在や邪術を疑うカストム・シックへの対処のみならず、それ 以外の原因と想定されるものや西洋医療で診断された病気に対しても民間医療が用いられていることを根拠に、この医療行動の多元状況は棲み分けされているの ではなく、民間医療がより包括的に機能しているのみならず、西洋医療をも取り込むより包摂した概念であることを主張する。民間医療が西洋医療よりも好まし いことは現地の人々の主張においても確認されている。

4. カストム・シックとそれ以外の病気

第2章はカストム・シックを引き起こす原因である精霊(ナエタタム、ナエタマットラム、モダマに宿る精霊、カリスとタファキ、ナゴース)、死 霊、邪術、ナタンガラサ(共同体の社会的地位をあらわす「称号」の保有者は、特異な力の持ち主であり病気を引き起こすことがある)、食物禁忌などが、具体 的な病気事例と共に解説される。著者によるとカストム・シックは、そのような病因からカテゴリー化される一連の病気の集合であり、人々が感じる病気の集合 的名称である。カストム・シックが疑われる場合は、人々は西洋医療にその解決の手段を求めない。しかしながらナエタタムが介入するカストム・シックの治療 例に西洋医療が使われる事例――(白川 2001a:139-40)の【事例29】――が実際には見られるために、この主張は過度に単純化しすぎている。インフォーマントがカストム・シックに西 洋医療は効かないと主張することをそのまま表現して、実際には西洋医療の治療が介入する事実を見ていないからである。著者の関心は、民族医療研究における 病因論のオーソドックスな分析、つまり社会統制としての病気と治療にあるようであり、個々のカストム・シックの描写の長短の理由はここにあるように思われ る。カストム・シックの原因に、「父系的系譜関係によって結ばれた者を中心とする外婚集団」(白川 2001a:29)であるナカタムへの帰属と霊的存在であるナエタタムによる怒り、懲罰、仕返しが深く関係している。

他方第3章で扱われるカストム・シック以外の病気への著者の分析は、まずその語彙がナマクラ語のものであるか、それ以外の言語(ビスラマ語な いしは英語)のものであるかに注目する。カストム・シックではない病気は、一応それ以外の病気のすべてを包含するものと思われる。ナマクラ語のカテゴリー に入るカストム・シックではない病気は、カストム・シックとは大きく異なり、複数の症状からなるイマムとナマンという病気を除けば、単一の病気の症状をさ すものがほとんどである。また症状が長期化したり悪化しないかぎり、その病因追求への関心は低い。すなわち、これらの非カストム・シック群は、病気の語彙 の特長によって分類されていることがわかる。他方、ビスラマ語や英語由来の病気は、著者の分析によれば、文字どおり外来のものである。しかしながら、ここ での著者の関心もまた病名の意味論にあり、インフォーマントによる説明の論理に焦点が絞られる。その結論はナマクラ語ではない病気のラベルは外来のもの で、語彙の意味内容はメディア報道や衛生教育によって影響を受けているものだという。結局のところ、カストム・シックという明確な境界をもたないこれらの 一連の病気は、病因論を含む語彙によって分析がなされている。そして、ナマクラ語とそれ以外の言語を語源とする病気の語彙に関するインフォーマントの知識 量には勾配があると著者は主張している。このことにより、カストム・シックの(機能主義に傾斜した)社会制御に焦点を当てた第2章の民族誌的解釈と異なっ た角度からの分析であると言える。

5.治療技術

これまで述べてきたように、著者の病気への関心は、その治療を通して人々のリアリティと、そのメタレベルで作動する病気治療の機能主義的理解 ――古典的な社会制御論――が根底にあるように私には思われる(あるいは私はそう解釈した)。そのために、治療技術の様々な民族誌的描写を中心にすえた第 4章は、これまでの集中力を欠いた散漫な記述とは異なり、きわめて厚く読み応えのあるものとなっている。

しかしながら、ここでも病気の論理に関する解釈は、インフォーマントの説明に拠りすぎており、民族誌家の説明は現地人の論理をパラフレーズし ただけの心証をもつ。私が気になったのは以下のような説明である。「このようにして、論理的にある程度まで霊的存在から攻撃を受けて病気にならないように することはできる。【ただし】、現実的に霊的存在によって病気にされないように常に自らの行動に注意を払うということは容易ではない」。「死霊の場合は、 死霊の側が生者に対して一方的に思慕の念をもつことによって病気をもたらす。【このような場合には】、どれほど注意を払っていても霊的存在から身を守るこ とは難しい」。「邪術に関しては……他者の怒りや嫉妬をかわないようにし、邪術の標的にならないようにすることが不可欠である。【しかし】、万全の注意を 払っていても、他者が自分に対して一方的にそうした感情をもち、邪術をしかけてくることがある」(共に 白川 2001a:128:強調は引用者)。

我々の世界において、一方では、超自然的存在や邪術の危険性を人々は具体的な経験や語りの中で示唆する。また他方では、病気を含めた様々な不 幸を解釈する際に、超自然的存在や邪術の原因が語られるが、その場合は紋切り型の表現が動員され、人々はその場限りの(ad hoc)あるいは事後的な(post hoc)解釈を与えていると思われることがしばしばである。こう考えると、著者による上述の解説は、霊的存在からの攻撃によって病気になることは避けられ ないという以上のことを説明してはいない。なぜ、ある者が死霊の餌食になり、他の者はそうではないのか、著者に聞きたくなるのは私だけではないだろう。

我々が手にしている妖術に関する人類学上の最良の理論的成果とは、現地人のその場限りの説明ないしは事後的な説明が、決して虚偽の論法でも、 集団催眠によるものでもなく、そのコンテクストに即せば民族誌家に対しても理解可能な地平を持っていることを示したことではないだろうか。もちろんそれは 人類学的認識の出発点であり、ここから文化表象をめぐるさまざまな今日的議論が派生するのである(慶田 2001)。

だが著者の関心は治療技術を支える論理には向かわず、宗教的および歴史的コンテクストへと傾斜してゆく。施術者の治療技術の差異を長老派、セ ブンスデイ・アドベンチスト(SDA)、リヴァイヴァル派の中にみていくのである。そこには、キリスト教改宗以前の民間医療がもつ治療の論理と、キリスト 教の宗派がどの程度親和性をもつかということが、その検証の課題となっている。

6.我々の医療/カストム・メレシン

先に述べたように本書の主張によると、カストム・メレシンは、カストム・シックという疾病のみならず、ナマクラ語以外で表現される病気や、西 洋医療でも治療が難しい病気(デング熱、癌、HIV感染症)でも対処できる医療体系である。この主張は著者のみならずのトンゴアの人々のそれであることは 言うまでもないが、これが生まれてきた背景には、近年のデング熱流行とそれに対する公衆衛生対策、フランス政府の近代科学調査団、政府のプライマリヘルス ケア施策などによって、近代医療が思わぬ成果を収められなかったことと、人々の使っている薬草の「科学的効果」への期待、さらには(本書の冒頭では指摘さ れながら後半では忘却されている)政府による近代医療施策の後退などがある。

第5章の冒頭では、これまでの著者の客観主義に根ざした書記法とは少し異なり、著者が期せずしてトンゴアの社会にとっての「闖入者」となり、 彼自身をインフォーマントにして、癌やHIV感染症などの病気を未だ克服していないという西洋医療の限界を人々が知ったという事情が記されている。初め青 年海外協力隊で参加し、再び帰ってきた時には、民間医療を含めたカストム研究の民族誌家としてふるまう彼に、人々は彼がカストム・メレシンに関する重要な 知識を盗みに来たと疑心暗鬼した。このエピソードに対して、類似した経験のある人類学者ならば、その理解や取り扱いをめぐって多種多様な意見が出てくると ころであろう。つまりナイーブで些末な人類学者自身の個人的経験だ、知識とその所有ないしは窃盗をめぐる人類学者に対する現地人の認識論的態度だ、グロー バル化のなかで生じた知識と権力がむすびついたオリエンタリズムへのローカルな人々による政治批判だ、等々である。にもかかわらず、著者はそれらの紋切り 型の批判へと陥ることなく、ヴァヌアツにおける西洋医療の限界が露呈するコンテクスト、薬草センナリホオズキがデング熱に効くというカストム・メレシンの 効能の神話化、ならびに製薬産業や旧植民地政府などの近代医療のエージェントなどの相互関係を、矜持を保ちながらあくまでも客観主義的に記述してゆく。

終章とよばれる短い考察の部分で、本書の冒頭で挙げられていた、西洋医療と民間医療の棲み分け論が批判され、筆者のいうところの民間医療によ る西洋医療の包摂論が展開される。この包摂論は、「文化の創造」論への批判として出てきたJ・リネキン(1991)やN・トーマス(1992)らによる、 人々の日常の実践や、西洋近代に対抗する言説としての文化すなわちカストムに関する一連の議論の系譜に繋がるものである。私の無知を棚に上げて苦言を呈す れば、それらの博引旁証にもとづく議論が、著者のいう民間医療の包摂論を正当化するための証拠として列挙されてはいるものの、包摂論の限界や問題点につい てはほとんど触れてはおらず、この面について多少なりとも具体的にわかりやすく説明してほしかった。この手続きは、著者の包摂論を正当化するための、別の 角度からの論証になることは言うまでもない。

7.おわりに:包摂論を超えて

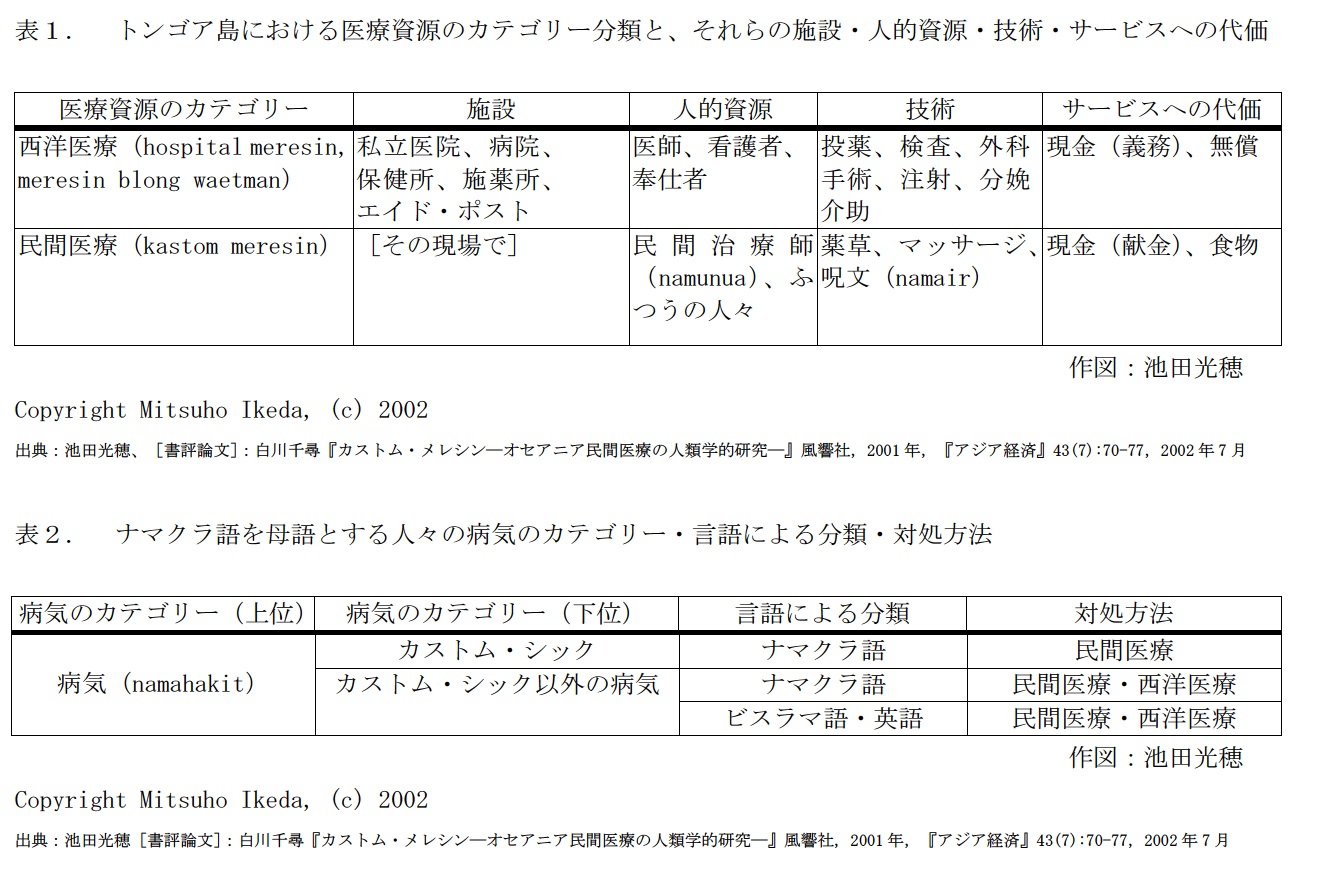

詳細な民族誌記述を通して本書の著者が主張することは、次のようなことであろう。ヴァヌアツのトンゴア島におけるナマクラ語を母語とする人々 にとって、医療資源は西洋医療と民間医療の2つのタイプがある。これらの2つのタイプには、それぞれ、病気を取り扱う施設、人的資源、技術やサービスへの 代価の違いがパラレルに対応している[表1.]。他方、現地の人々が経験する病気群を分類すると、大きく分けて「カストム・シック」と「カストム・シック 以外の病気」があり、後者には、分類上の用語はないが、さらに母語であるナマクラ語と、それ以外の言語によって表現されるグループに下位分類できる。それ ぞれの病気のグループには、対処することのできる2つの医療体系、すなわち民間医療と西洋医療がある。経験的にも理念的にも、民間医療はすべての病気経験 に介入することができ、また人々の認識論においても説明可能であるから、民間医療の領域は、病気の理解と対処領域のすべてを包摂するのである[表2.]。 人々がカストム・メレシンとよぶ民間医療の総体はこのことをさす。

さて、著者のいうカストム・メレシンによる包摂論の主張は果たして妥当であろうか。私は、彼の提案が医療的多元論に関するこれまでの研究に一 石を投じるものであると評価する。このことを理解するためには、医療人類学における医療的多元論の議論について改めて整理しておくことが必要であろう。

まず、最初に棲み分け論と包摂論という2つのモデル類型が妥当であるかどうかということだ。医療的多元論が指摘される社会では、その多元性に ついて2つの現象を区分しなければならない。すなわち(a)その社会において利用可能な医療資源が多元的であるという現象(=多元的医療体系)。そして (b)その社会における人々の行動がさまざまな医療資源を横断的に利用している現象(=多元的医療行動)である(池田 2001a:97)。著者がいう、医療の「棲み分け論」はC・パーソンズ(Persons 1985)らの主張がそのモデルになっているように思われる(*2)。パーソンズのみならず彼女の編著全体にみられる主張というものは、1970年代―― とくに1978年の世界保健機関による「伝統医療」会議――以降、南太平洋地域における民間医療のある種の復権と、その医療資源としての可能性を提唱する ものであった。そのため、パーソンズ論文にみられるように、トンガの人々は、病気の体系を自分たちのものと白人のものという二分法をたて、それに対応する 医療体系が相互に自律的に存在すると主張する。彼女の編著が書かれた当時の政治的文脈とは、西洋医療に対する民間医療の独自性の主張であり、そのことに着 目を促す人類学側からの要請があったということだ(*4)。

いずれにせよ、それぞれの医療体系とその体系内での人々の対処行動が対応する、ないしは調和するという論理的前提をもたなければ「棲み分け 論」という議論はなりたたない。つまり、この議論では、体系を超えて人々が横断的に医療資源を流用する多元的医療行動というものが、始めから研究者の認識 から除外されているか過小評価される傾向がある。さて、このような観点から著者の主張する包摂論をみてみよう。私が表2.にまとめたように、著者は包摂論 を主張する際に、一方では人々の病気のカテゴリー認識から医療の多元的体系性を示唆する。なぜなら、棲み分け論のように、病気のカテゴリー認識があれば、 それに対応する医療行動があるはずだと我々は想定してしまうからである。しかしながら、この仮説の信憑性は薄いと考えられる。病気の認知プロセスと受診行 動が一致しないという事実を提示した数多くの意思決定過程についての実証的研究があるからだ。一致しない理由として、受診行動は、人々の病気の認識論的把 握よりも、早く確実に治したいという人々のプラグマティックな論理が優先するという行動原則があるからだとしばしば説明がなされてきた。その理論的妥当性 はともかくとして、人々の病気の認知と病気の対処行動は必ずしも調和的であるとは限らない。そのような観点から再び表2.を眺めると、トンゴアでもカスト ム・シックを除いて、多元的医療行動がみられるということがわかる。そして、すでに本稿で指摘したように著者が言うところのカストム・シックのケースの場 合においてすらも、治療手段の中に西洋医療が選ばれたり機能していることがある。西洋医療ではカストム・シックが治せないというのは、トンゴアの人々の言 明によってであり、カストム・シックに陥った時の実際の治療行動についての説明ではない。

このような理論上の不備の原因は、棲み分け論と包摂論を対立した概念として取り扱ったところにあるように思える。もちろん、問題の根は、医療 多元論を、多元的医療体系としてのみ定義するところからくるのであり、これは著者の責任だけとも言い難い。多元的医療行動の観点から言えば、著者が主張す る包摂論のほうが、より現実に即した解釈になるのは当然である。現地の人々にとって西洋医療を包摂した民間医療、すなわちカストム・メレシンこそが、トン ゴアの医療そのものであることには変わりがないからだ。

私はたとえそれが反面教師であっても、この書が提起する医療多元論についての興味深い考察に出会ったことを僥倖に思った。もっとも、そのよう な瑕疵はほんの一部であり、本書の記述には我々の理論的想像力を刺激する、じつに様々なアイディアと民族誌的事実が盛り込まれている。医療人類学理論や民 族医療に関心のある専門家のみならず、国際医療協力に携わる実務家にとっても、本書を具体的な目標を持って縦に横にと読み解かれることを薦める。読者は望 外な発見に必ずや出会うことだろう。一人でもより多くの人に本書が読まれることを心より願う。

註

(*1)実際にはそれぞれ「『棲み分け』論」( 白川 2001a:17,18, 200-2)ならびに「『包摂』論」( 白川 2001a:201-4)と書かれているが、煩瑣になるので、本文ではこのように記した。

(*2)「棲み分け」論は著者の独自の用語法であり、L・ロマヌッチ=ロス(1977)やC・パーソンズ(1985)のものではない。「棲み分 け」という用語法には次のような困難が伴う。まず民間医療においても西洋医療においても、医療体系は動物のような自律的エージェントではない。また医療そ のものを「アクター」と考えて自律的エージェントとして医療体系を取り扱ったとしても(池田 2001a:8)、それらは自動調節的に棲み分けるわけではなく、それらに働きかける別のアクター(例:人間や物理的資源)の存在が不可欠になるために、 この表現は不適切となる。それはまた「棲み分け」に該当する英語――動物生態学の今西錦司らによる理論用語では habitat segregation――に翻訳すれば、その奇怪さは一層明らかになる。私は今日我々が所与のものとしている 医療の概念そのものでさえ近代社会制度が生みだしたものであると信じている(池田 2001b)。

(*3)外来語のカストムに相当するビスラマ語に相当する言葉はアエラン・スタエルであり、ナマクラ語ではナヴァカマティという。創造や改変の 意味が含まれているアエラン・スタエルは、それぞれ英語の「島 island」と「やり方 style」に由来する。それに対して、固有語のナヴァカマティは伝統的な事象という意味が強くなると言う(白川 2001b:215)。いずれにしても、西洋ないしは外来のやり方ではないことは、明かである。

(*4)1978年は言うまでもなくプライマリヘルスケア施策の基本理念となるアルマアタ宣言が世界保健機関とユニセフによって採択された年で あり、これ以降、伝統医療研究をしていた人類学者が、応用人類学の領域に「再参入」する時期という意味で極めて重要な年なのである(池田 2001:53-6)。

文献

- 池田光穂 2001a 『実践の医療人類学――中央アメリカ・ヘルスケアシステムにおける医療の地政学的展開』世界思想社.

- 池田光穂 2001b 「『医療と文化』について考える」『教育と医学』49(8):34-40.

- 慶田勝彦 2001 「書評:E.E.エヴァンズ=プリチャード著『アザンデ人の世界――妖術・託宣・呪術』」『アフリカ研究』59:116-122.

- Linnekin, Jocelyn. 1991 Cultural Invention and the Dilemma of Authenticity. American Anthropologist 93:446-449.

- Parsons, Claire D.F., 1985. Tongan Healing Practice. In D.F. Parsons ed. pp.87-107.

- Parsons, Claire D.F.(ed.), 1985 Healing Practices in the South Pacific. Honolulu: The Institute for Polinesian Studies.

- Thomas, Nicholas. 1992 The Invention of Tradition. American Ethnologist 19(2):213-232.

- 白川千尋 2001a『カストム・メレシン――オセアニア民間医療の人類学的研究』風響社.

- 白川千尋 2001b 「ナヴァカマティとしてのカストム――ヴァヌアツ・トンゴア島民におけるカストムの諸相」『民族学研究』66(2):203-221.

- Romanucci-Ross, Lola.1977 "The Hierarchy of Resort in Curative Prectices: The Admiralty Islands, Melanesia." In Culture, Disease, and Healing. David Landy ed. Pp.481-486, New York: Macmillan.