日本文化人類学会第42回研究大会、京都大学、2008 年5月31日-6月1日

医療人類学を学ぶこと/教えること

Teaching and Learning Medical Anthropology in Japan

池田光穂・奥野克巳・阿保順子・福井栄二郎・倉田誠

日本文化人類学会第42回研究大会、京都大学、2008 年5月31日-6月1日

(予稿集の原稿をそのまま掲載したものです)

プログラム(発表順):

趣旨説明:池田光穂・奥野克巳

福井栄二郎「看護学生にとっての医療人類学の意味」

倉田誠「看護教育におけるPBL医療人類学」

阿保順子「看護実践と医療人類学の間」

池田光穂「教育を通した人類学的デモクラシーの実践」

奥野克巳「医療人類学の原液」

コメンテーター:吉田匡興

キーワード:医療人類学,看護学,教育,大学改革,人類学,研究

医療人類学を学ぶこと/教えること

Teaching and Learning Medical Anthropology in Japan

池田光穂(大阪大学),奥野克巳(桜美林大学)

この分科会は、我が国の高等教育——とりわけ看護学専門教育ならびに大学教育——における医療人類学という学問のあり方について考える。こ こでいう医療人類学とは、保健医療福祉関連の教育現場において受講生の関心や将来の職場環境を配慮した上で教えられる文化人類学であったり、また欧米で Medical Anthropology と呼ばれている人類学の下位領域の内容を含む教科のことであったりする。さらに、教室においてその学問の理念と方法を伝えるという意味での、〈人類学一 般〉の教育にも起こりうる寓意としての〈医療人類学〉のことをも意味している。

さて他の領域の学問同様、高等教育の現場では、教えることのなかに最新の、あるいは先端的な研究上の核心(コア)についての紹介が組み込ま れることがあり、授業での学生へのアイディアの披瀝が後の研究成果に反映することもまれではない。少人数のゼミナールや演習あるいは論文指導などの場面で は、学生は教師と同様、研究主体となることもある。教えることは、学ぶことでもある。

したがって取り扱わねばならないテーマと発表の内容はきわめて多岐にわたるはずだ。この分科会では以下のことが論じられるはずである。看護 学教育の現場において学生が授業を具体的にどのように理解しているのかという研究。PBL(問題にもとづく学習)という具体的な検討課題の提示とグループ 討論によって自己啓発的に学習を構築してゆく授業の試みの紹介と分析。高度専門医療への対応という社会的圧力に曝されながらつねに臨床実践という原点回帰 を志向する看護教育の現状と、その中で期待される文化人類学的方法論への具体的示唆。学問をすぐに実用化の次元で考えることを余儀なくさせる教育の枠組み が進行するなかで〈異質なものとの対話〉を通して創造的破壊を試みる実践がもたらすジレンマ。大学における文化人類学教育や医療人類学研究をルーティン化 させることなく日々前進させるために必要な根本的改革とは何かについての提案、などである。

学問の内発的な展開をどのように保証するのかということも重要なテーマである。学問の外部から「競争的資金」などのインセンティブをつけて 発展させるという手法が万能ではないことは明らかだ。他方で「特任教員」という組織にとって弾力的だが、雇用される当事者にとっては問題含みの制度改革に 抗しつつも、その中での生存も必至である。全国の大学における教育改革が「わかりやすい」と「役に立つ」という二大スローガンによって推進されるなか、は たして人類学教育はブレイクスルーできるのか?——日本において応用学として見なされてきた、それゆえ期待と蔑みの眼差しが向けられる医療人類学に、生き 方と認識を大転換させる「毒」をどのように埋め込むことができるのか? 今まさにそれが問われている。

キーワード:医療人類学,看護学,教育,大学改革,人類学,研究

看護学生にとっての医療人類学の意味

Teaching Medical Anthropology in Nursing School

福井 栄二郎(日本学術振興会/国立民族学博物館)

本発表は、看護学生に行なったアンケート調査をもとに、彼女たちが文化人類学・医療人類学を学ぶ意味を考察する。

現在、発表者は非常勤講師として4年制大学と看護専門学校で教壇に立っているが、看護学生の関心は、明らかに他の大学生のそれとは異なる。 つまり、必ずしも、文化人類学的な発想、思考、方法論に興味があるとはいえないのである。

だが一方で、世界各地の医療状況、医療技術、保健医療活動には大きな関心を寄せている。例えば、青年海外協力隊経験者をゲストスピーカーと して招き、お話をしていただいたことがある。彼女は、現地の概要、医療状況、活動などを詳細に報告し、学生たちもそれを興味深く聴いていた。だが一方で、 ゲストスピーカーの彼女は、現地社会を自文化のフィルターを通して見ていたというのも事実である。例えば、現地社会には「電気がない」「きれいな水がな い」「医療設備がない」のであり、伝統的な産婆や儀礼などは、近代医療を阻害する「社会問題」として語られるのである。

言うまでもなく、こうした「マイナスの視点」は、人類学的な文化相対主義の思考とは完全に相対するものである。発表者は、半年間の授業を通 して、この文化相対主義的な思考を何度も伝えてきたつもりである。しかし、学生たちは彼女の視点に同調して、結局、「こういうところには行きたくない」 「医療が発達してなくてかわいそう」という進化主義的なコメントを寄せることになる。

このような状況のなか、近代医療の実務者としてトレーニングを積む彼女たちに、文化相対主義を基本姿勢とする医療人類学を教える意味はどこ にあるのだろうか。彼女たちは、一見すると二重の価値観を教授されるわけであるが、そこに混乱は生じないのだろうか。また、どれほどの看護学生が異文化に 興味を持ち、将来、国際保健活動に従事したいと考えているのだろうか。

こうした一連の問題を、彼女たちに行なったアンケート調査から明らかにし、今後、看護学校という場で、医療人類学を教えることの可能性、価 値観のダブルバインドを架橋する可能性を探る。そのキーポイントとなるのが、文化相対主義の根本原理である「相手の立場に身を置くこと」という点であり、 実はそれは、看護活動を行なううえでの基本姿勢でもあるのだ。

キーワード:医療人類学、看護専門学校、教育、文化相対主義

看護教育におけるPBL医療人類学

Teaching and Learning Medical Anthropology based on PBL in Nursing Education

倉 田 誠(神戸大学大学院総合人間科学研究科)

これまで文化人類学は、価値の相対性・多様性に対する理解や批判精神を前面に据え、主に大学の「教養」教育のなかにその存在価値を見出して きた。しかし、近年では、すでに医学・看護教育や国際協力、あるいは地域社会における多文化共生などの教育カリキュラムのなかに文化人類学教育が取り入れ られる/取り込まれるようになっている。看護教育における医療人類学教育は、まさに、教育現場からの文化人類学の実用価値への期待や懐疑と、人間性の探求 を通して実用価値という安易な枠組み設定を戒める文化人類学的姿勢が交錯する最前線に位置している。

本発表では、1970年代から北米の医学教育のなかで発達し、2000年頃から日本の医学・看護教育でも急速に導入されつつあるPBL (Problem Based Learning:事例に基づいた学習)という学習方式と医療人類学授業の試みを検討することにより、看護教育における医療人類学教育の1つのあり方を提 示する。

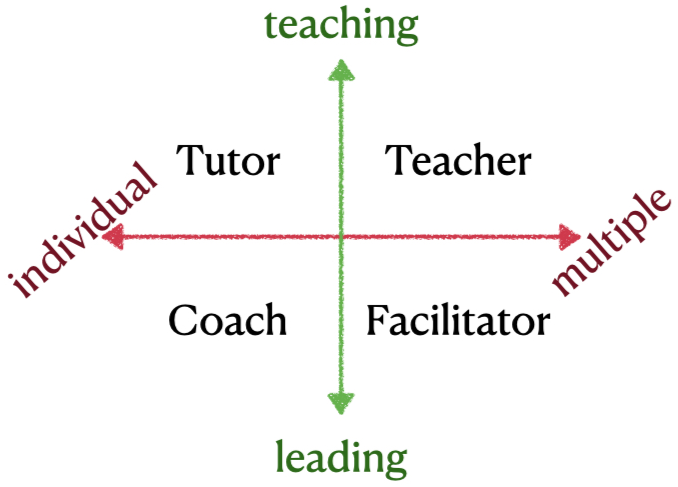

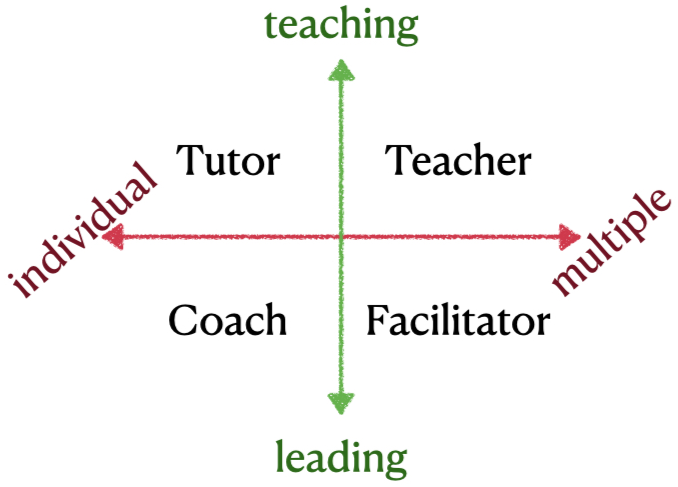

すでに日本でも発売されている複数のマニュアルに従うならば、PBLとは、具体的な問題を題材として、学習者自らが問題の理解と解決に必要 な知識を探求し、小グループでの討議・相互検証を通して問題解決やさらなる問題発見を促す学習方式のことである。この「知識の習得」から「学び方の習得」 へという学習主眼の転換は、医療人類学教育においても重要な示唆を持っている。医療人類学者は、教室において学説や特定社会に関する知識を提示し「学ばせ る(教える)」一方で、自らはフィールドに身を置いて問題を発見し、参与観察や文献探索、あるいは研究者同士の討議を通して「学んで」きた。この「学ばせ る」ことと「学ぶ」こととのズレのなかに、PBL医療人類学が活用すべき資源が秘められている。

現在、医学・看護教育の現場では、専門知識の爆発的な増大と協業化の進展によって、不断の自己革新を通じて医療の協業体制に主体的に関与し てゆく医療人の育成が求められている。確かに、近年のPBLの隆盛は、このような医療現場の実用価値を反映したものかもしれない。しかし、医療人類学に とって、PBLの導入は、医療人類学的な「ものの学び方」を模擬的に体験させることで、より深い次元から学生が医療を問い直す契機となりうる。教育におい て、医療を問い直すのは、研究者としての教員ではなく、学生たちの営為として位置付けられなければならない。

キーワード:PBL(Problem Based Learning)、看護教育、医療人類学

看護実践と医療人類学の間

Nursing practice in medical anthropology

阿保順子(北海道医療大学)

人間を徹底して相対化した先に見えてくるものは何かと問われれば、それは「わからなさ」である。

看護は、病気の人間のケアをと考える瞬間にすでに実践しているというきわめて臨床的な営みである。腕組みをして沈思黙考した末に手を出すの であれば、当の患者さんの命を守ることはできない。看護実践には、そういった訓化された行動様式が必要なのであり、それなしには患者さんの安全は守れな い。一方では、患者さんという病む他者に感情移入し、彼らの体験を身をもってわかろうとする態度も同時に要求される。命は救えても、安楽とか生活からはほ ど遠い位置に患者さんを置き去りにしてしまうからである。この二つは、合理的であれ、かつ感性的であれ、という相矛盾するテーゼを統合するという難題を看 護は根底に据えていることを示している。そんな看護が医療人類学から最初に学ぶことは、人々の中に自己を投入しながらも、他者をそして自己をも相対化して みることである。だからこそ、上述した矛盾するテーゼが学生の中で統合されていくためには、看護学の教科目に医療人類学を入れる必要があったと思われる。 しかし、卒業後、なぜか看護師たちの目には、人体に関する生物医学的な知識と看護理論によって切り取られた患者さんしか映っていない。理由は一つ。生物医 学的な疾病を抱える人間を、制度的、文化的、経済的、社会的な背景画の中に置いて再構成することができていないからである。いわば、図を地の中に埋め込ん で、病む人間に添うという態度ができていないのである。それができてくることは、逆に、人間が病むという事態がよりわからないものに変質していくはずであ る。そのわからなさがなければ、病む人間への関心はストップしてしまい、看護は成立しない。

発表者は、生態人類学の門をたたいたことがある。罪とか罰の概念、定住生活が人間にもたらしたこと等々、アフリカニストたちから得た人間の あり方は、その後の看護を考えていく糧となったし、認知症の人々の生活世界を記述する試みに決定的に影響した。個人的な思いを述べれば、その当時の講義を 聞いていた時のワクワク感は今でも残っているし、話す研究者たちも輝きを放っていた。あの夢よもう一度と思うほどに、魅力的な学問であった。看護の世界に 戻り人類学とは疎遠になっている現在、人類学が置かれている状況をよく理解しているわけではない。しかし、医療人類学がその本領を発揮しようとすれば、ま ずは図を地の中に埋め込んで再構成していくという先の作業を人類学自身が身につける必要がありはしないのか。期待を込めて言うならば、医療人類学はいつま でも看護実践の中にわからなさを持ち込んできてほしいものである。

教育を通した人類学的デモクラシーの実践

Anthropological Democracy in Learning Space

池田光穂(大阪大学)

フーコーやアガンベンによれば現今の政治は個の生命と集団の生命(=人口)を抜きにしては語れないという。にもかかわらず、医療と保健に関 わる民族誌学者のフィールドワークの現場で、また人類学をなりわいとする社会で、まさにそれらのなかでのミクロな生活実践のなかに、生政治にまつわる諸現 象に出会い、それらをマクロな社会現象[ないしはその科学的言説]で指摘されていることと関連づけて、それら(政治と生命)が十分に論じられているとは言 い難いのではないか。私たちがドクサを通して自然化しつつ生きるこの社会の成り立ちを、他者の社会生活に身を投じることから捉えなおすことが人類学者の仕 事であるならば、このことが我々の日常的な教育や研究の場からもっと発せられてもよいのではないかと思われる。

デモクラシーが人民による権力掌握と実践であるならば、確かに人民の生命が今日における議論において中心化されることは、歴史的な必然とい うよりも、人民が権力に関してリフレクシブに観想し、その内部において議論している兆候であると解釈する余地はないのだろうか。医療人類学のテーマを素材 に医学生や看護学生と対話するたびに、生命の社会哲学に関する医療人類学[者]による議論の提供がもっともあってもよいというのが、私の主張である。

人類学的デモクラシーがめざすものは、多様な価値、多様な目的をもった人民が共存できる多元主義のプラットフォームの構築である。もちろん 人民や共存という用語、そしてデモクラシー概念すらも人類学的に[再]検討される必要がある。古典的な教育学の理念は、単系的な文化の発展の観点にたち、 未熟な人間(=子供や「未開人」)を教養人(=大人や「白人」)にするというプログラムをつくりそれを実践するということを目指してきた。しかし、 1960年代以降に隆盛する、実践共同体や認知科学の成果は、その古典的な教育学の枠組みを批判し問い直し続けている。しかし蔓延するネオリベラル経済の なかで文化多元主義も瀕死の状態だ。現在の大学教育制度のなかにおける文化人類学は、このアポリアを克服したとは言えない。多様な社会状況のなかで、多様 な生き方をダイナミックに学ぶことができると信じていた文化人類学者の多くが、いまや自らが紡ぎ出した理論的隘路——意味の網の目——にはまりこんでいる ように見えるのは、まったく皮肉といわざるを得ない。人類学の領域で培われたさまざまな人類の知恵が、私たち自身のサバイバル手段として想像したほど十分 に使われていないというのが今の窮状だ。

研究と教育という経験が車の両輪になって、人類学的デモクラシーについての内実を探究することが必要なのではないか。そのための考えられ得 るいくつかの議論を提案したい。

キーワード:医療人類学,民主主義,多元主義,教育

医療人類学の原液

Undiluted Medical Anthropology

奥野克巳(桜美林大学)

高度医療技術の進展にともなうケアの重要性、高齢化社会における介護と看護の社会的ニーズの高まりなどを背景として、日本では、過去15年 ほどの間に、看護系や福祉系の大学および大学院が急増している。「人類にとって医療とは多様な顔をもつ実践の集合体であり、西洋近代医療はその一つの姿に すぎない」という認識を拠りどころとして、健康と病気をめぐる問題に取り組んできた医療人類学にとって、そのことは、教育現場から社会へと、医療人類学の 考え方を流通させるためのビッグ・チャンスでありうる。しかし、医療人類学は、その<原液>を、医療教育の現場へとうまく注ぎこむことに成功していない。 なぜか。その一因は、医療人類学が、注入すべきどろどろの濃い<原液>をもたなくなったということにある。

いつのまにか、医療人類学は、主に、肥大化した現代社会の諸問題に向き合う学問となってしまった。医療人類学の現在の主流は、応用人類学で ある。医療人類学は、わたしたちの医療について考えることを含むが、たんに、それだけを目的とする領域ではない。医療人類学の<原液>の濃度を上げるよう な研究を続けることによってこそ、応用的な側面は生かされるにちがいない。

医療人類学の<原液>の薄さはまた、過去四半世紀の文化人類学の低迷に連動している。他者をめぐる自己のありようの検討へと無限後退しなが ら、文化人類学の内部の議論へと閉じこもる、生真面目だけれどもワクワク感に欠ける文化人類学をそろそろやめにして、フィールドワークをとおして、真正面 から人間探究へと向かう文化人類学を再起動させねばと思う。その意味で、精彩を欠く文化人類学の突破は、医療人類学の課題ともなる。<原液>の濃度を高め るためには、医療人類学を、今後、そうした文化人類学の道行きへとシンクロさせるべきではないだろうか。

未知の土地での長期のフィールドワークとは、わたしたちの実存を揺さぶるような驚き、わけの分からない経験を手がかりとしながら、人間探究 へと向かうための出発点である。マレーシア・サラワクの(元)狩猟民プナン人は、時間の観念が希薄で、方角(方位)の概念をもたない。彼らは、ほとんど反 省のようなものをしないし、向上心をもたないように見える。学校があっても、通おうとしない。さらには、精神病理のようなものが見あたらない。プナン社会 でフィールドワークをして直観的に感じるのは、これまで考えたこともないような「非在」とでもいうべき事態である。それらは、人間探究を進めるための<原 液>になりうるのではないか。

医療人類学が必要とされる日本社会の現状に対して、<原液>が薄まっているというジレンマを抱える医療人類学。「時すでに遅し」であろう か。いや必ずしもそうではないだろう。来るべき医療人類学教育に向けて、その<原液>たる研究のための、開かれた討論の積み上げこそが、いま必要なのでは あるまいか。

キーワード: 医療人類学、原液、文化人類学、フィールドワーク、人間探究

文化人類学入門(池田提供ページ)

医療人類学入門(同上)