臨床コミュニケーション・2012:

現場において良好なコミュニケーションを模索するとは?:2012年4月26日配付資料

以下の項目は、同書『医療におけるコミュニケーション・スキル』(チャールズ・ハインド編)のなかにあるスティーヴン・ライアン(Steven

Ryan)「子供の先天異常を両親に告げる」(第2章)で報告されているチップス集をそのまま記載したものです(翻訳は邦訳に準拠)。

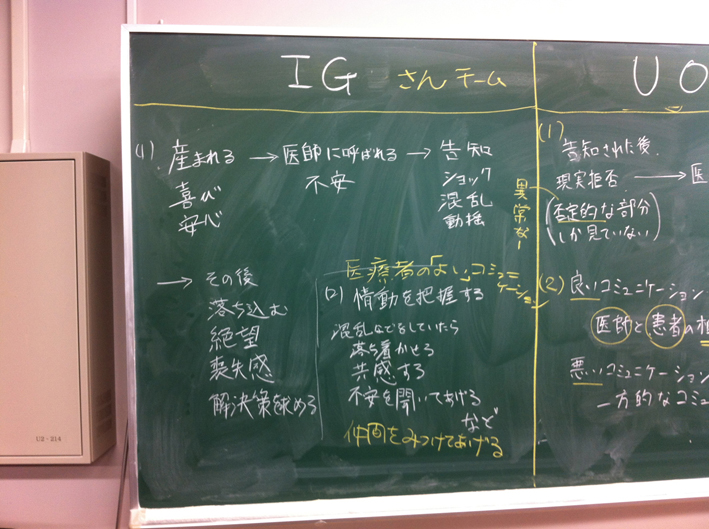

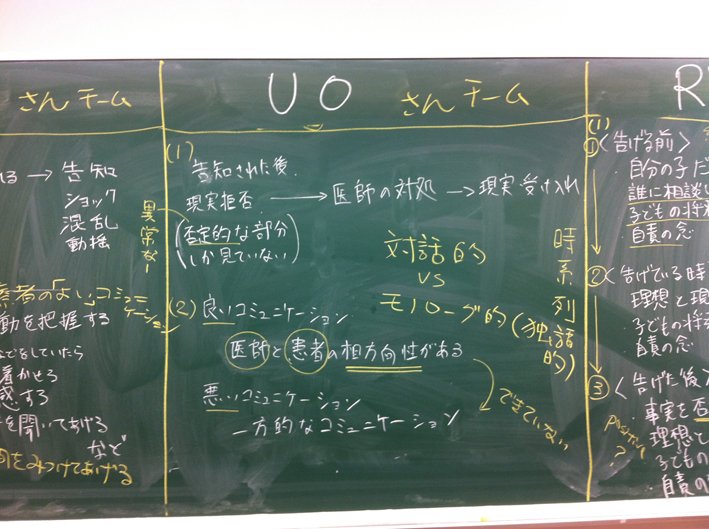

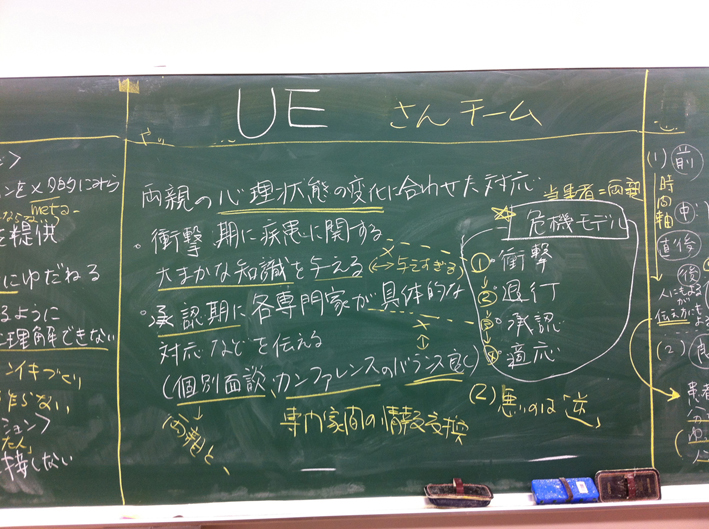

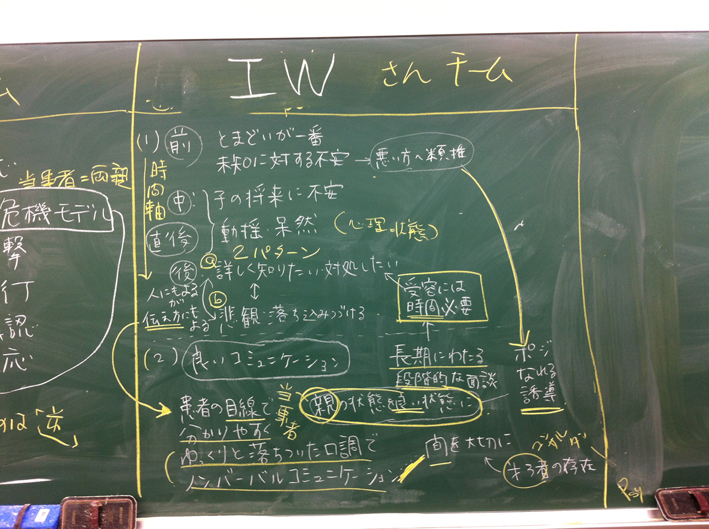

ここから、(1)先天異常の子供をもつにいたった両親がどのような気持ちの状態にあるのかを類推すると同時に、(地球人の)医療者による(2)「よい」コミュニケーション、および「悪い」コミュニケーションをどのように捉えているのか、まとめてみましょう。

1 コミュニケーションにおいて広くみられる医師側の問題点

- ・患者の話を途中でさえぎる。

- ・患者にとって何が大切なのかということに対する配慮の欠如。

- ・説明不足。

- ・フィードバックを試みない。患者ないし介護者の理解を確かめない。

- ・曖昧なあるいは難解な表現で情報を伝える。

- ・専門用語を用いる

2 望ましいコミュニケーションのあり方:患者および親の主だった関心事を以下の方法で聞き出す

- ・積極的に耳を傾ける。

- ・共感する。

- ・要点をまとめる。

- ・「はい」「いいえ」のみで答えさせる質問をしない。

- ・はっきりと説明する。

- ・理解を確認し、必要であれば説明を加える。

3 両親を満足させる告知のあり方

- ・質問の機会を与える。

- ・告知者と再び会う機会をもうける。

- ・情報が理解しやすく、覚えやすく、適切な量である。

- ・告知者が思いやりがあり、理解を示し、会話上手で、率直で、人当たりがよく、話しやすい人柄である。

4 告知に際して「規範的なあり方」

- ・専門保健師をともなったコンサルタントによる面談

- ・できるだけ早く(ただし、母親の状態が悪い場合を除く)

- ・両親ともに。

- ・個室で、邪魔が入らないようにする。

- ・状態が悪い場合以外は、乳児も部屋に連れてくる。

- ・質問のための十分な時間。

- ・偏りのない視点。起こりうる問題を網羅したリストなどは用意しない。

- ・両親からの要求に対応できる専門の保健師。

- ・面談後も両親のプライバシーが保たれること。

- ・24時間以内の次回の面談の確保。

5 新たに奇形をともなう子供の親に生じうる感情的反応

- ・望みのないことを避ける。

- ・子供の異常なことを嫌悪する。

- ・再び子供をつくることについて偏った考え方をもっている。

- ・正常な子供をもつという期待を奪われているために喪失感をもっている。

- ・奇形児をもったことに対して、怒りや悲しみをもつと同時に、状況に適応している。

- ・ショック、罪悪感、とまどい、救いようのない(絶望的な)気持ちをもつ。

6 両親における感情的な現れ方

- ・抑うつ(自信喪失/子供の養育に一貫性を欠く)

- ・不信(さまざまな医療的見解を求め続ける/よい情報を求める)

- ・攻撃(他者に対する非難)

- ・拒否(冷たい、計算された行動をとる/義務的で大げさな養育をし、温かさに欠ける)

- ・社会とのつきあいを避ける

※文献:Ryan, Steven. 「子供の先天異常を両親に告げる」『いかに“深刻な診断”を伝えるか』ハインド編、Pp.27-54.,

東京:人間と歴史社。

【資料】授業では解説しませんでした。復習の際に、本日、皆さんが議論を通して学んだことを再考する——とりわけ課題の標題「現場において……」における〈現場〉とは何かを考える——ための資料です。

(出典:「現場力」http://cscd.osaka-u.ac.jp/user/rosaldo/060518genba.html)