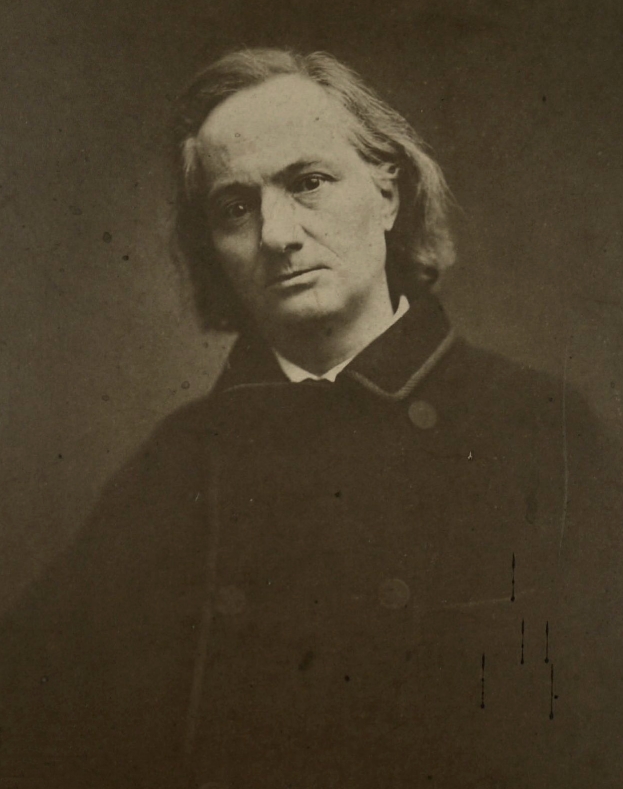

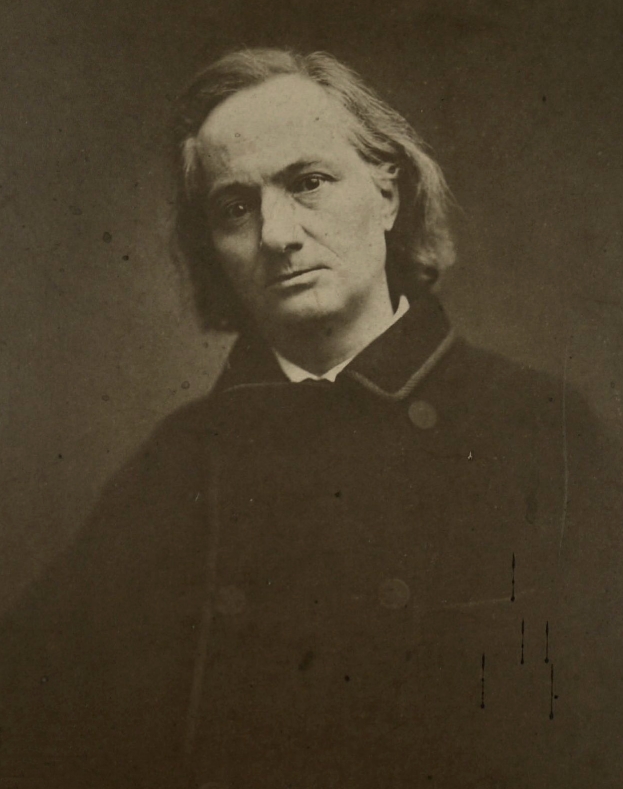

シャルル・ボードレール

Charles Baudelaire,

1821-1867

☆シャルル・ボードレール(Charles Baudelaire)

は、1821年4月9日にパリで生まれ、1867年8月31日に同地で亡くなったフランスの詩人である。

バルベイ・ド・オーレヴィリーが「堕落した時代のダンテ」[1]と評し、「古典主義に傾倒し、ロマン主義に育まれた」[2]、パルナッソス派と象徴主義の

交差点に立つ「現代性」の謳い手である彼は、生涯をかけて作り上げた詩集『悪の華』だけでなく、散文詩集『パリの憂鬱』でも、フランスの詩人の中で重要な

位置を占めている。『悪の華』だけでなく、散文詩集『パリの憂鬱』でも高い評価を得ている。

当時の文学の役割に関する議論の真っ只中に、

ボードレールは詩を道徳から切り離し、そのすべてが真実ではなく美のためにあると宣言し、天と地、理想と泥沼の間で引き裂かれた詩人としての記憶を残し

た。彼は悪を美的観賞の対象としようとした(「お前は俺に泥を与えた、俺はそれを金に変えた」)。彼の詩集のタイトルが示唆しているように、彼は悪と美、

つかの間の幸福と到達不可能な理想(『通りすがりの女性へ』)、暴力と官能(『殉教者』)の間のつながりを織りなそうとしただけでなく、詩人と読者(「偽

善的な読者よ、私の同類、私の兄弟よ」)の間の、さらには時代を超えた芸術家たちの間のつながりも織りなそうとした。(『灯台』)も試みた。重々しい詩

(『セムペル・エアデム』)やスキャンダラスな詩(『デルフィーヌとヒッポリュテ』)のほか、憂鬱(『メスタ・エ・エラバンダ』)、恐怖(『腐肉』)、異

国への憧れ(『旅への誘い』)をエキゾチックな表現で表現した。

また、有名なサロンでドラクロワを擁護し、ダンディズムの理論家、ワーグナーの音楽の擁護者としても活躍し、フランス詩に確固たる足跡を残した偉大な美術

評論家でもあった。

| Charles Baudelaire,

né le 9 avril 1821 à Paris et mort dans la même ville le 31 août 1867,

est un poète français. « Dante d'une époque déchue »[1] selon les mots de Barbey d'Aurevilly, « tourné vers le classicisme, nourri de romantisme »[2], à la croisée entre le Parnasse et le symbolisme, chantre de la « modernité », il occupe une place considérable parmi les poètes français pour un recueil qu'il aura façonné sa vie durant : Les Fleurs du mal, mais aussi pour sa poésie en prose, réunie dans Le Spleen de Paris. Au cœur des débats sur la fonction de la littérature de son époque, Baudelaire détache la poésie de la morale, la proclame tout entière destinée au Beau et non à la Vérité[3], et laisse le souvenir d'un poète déchiré entre le Ciel et la Terre, entre l'Idéal et la fange, cherchant à faire du Mal un objet de contemplation esthétique (« Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or »). Comme le suggère le titre de son recueil, il a tenté de tisser des liens entre le mal et la beauté, le bonheur fugitif et l'idéal inaccessible (À une Passante), la violence et la volupté (Une martyre), mais aussi entre le poète et son lecteur (« Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère ») et même entre les artistes à travers les âges (Les Phares)[4]. Outre des poèmes graves (Semper Eadem) ou scandaleux (Delphine et Hippolyte), il a exprimé la mélancolie (Mœsta et errabunda), l'horreur (Une charogne) et l'envie d'ailleurs (L'Invitation au voyage) à travers l'exotisme. Il est aussi un grand critique d'art, avec ses fameux Salons, où il prendra la défense de Delacroix, un théoricien du dandysme et un défenseur de la musique de Wagner, et imprimera définitivement sa marque dans la poésie française. |

シャルル・ボードレールは、1821年4月9日にパリで生まれ、

1867年8月31日に同地で亡くなったフランスの詩人である。 バルベイ・ド・オーレヴィリーが「堕落した時代のダンテ」[1]と評し、「古典主義に傾倒し、ロマン主義に育まれた」[2]、パルナッソス派と象徴主義の 交差点に立つ「現代性」の謳い手である彼は、生涯をかけて作り上げた詩集『悪の華』だけでなく、散文詩集『パリの憂鬱』でも、フランスの詩人の中で重要な 位置を占めている。『悪の華』だけでなく、散文詩集『パリの憂鬱』でも高い評価を得ている。 当時の文学の役割に関する議論の真っ只中に、 ボードレールは詩を道徳から切り離し、そのすべてが真実ではなく美のためにあると宣言し、天と地、理想と泥沼の間で引き裂かれた詩人としての記憶を残し た。彼は悪を美的観賞の対象としようとした(「お前は俺に泥を与えた、俺はそれを金に変えた」)。彼の詩集のタイトルが示唆しているように、彼は悪と美、 つかの間の幸福と到達不可能な理想(『通りすがりの女性へ』)、暴力と官能(『殉教者』)の間のつながりを織りなそうとしただけでなく、詩人と読者(「偽 善的な読者よ、私の同類、私の兄弟よ」)の間の、さらには時代を超えた芸術家たちの間のつながりも織りなそうとした。(『灯台』)も試みた。重々しい詩 (『セムペル・エアデム』)やスキャンダラスな詩(『デルフィーヌとヒッポリュテ』)のほか、憂鬱(『メスタ・エ・エラバンダ』)、恐怖(『腐肉』)、異 国への憧れ(『旅への誘い』)をエキゾチックな表現で表現した。 また、有名なサロンでドラクロワを擁護し、ダンディズムの理論家、ワーグナーの音楽の擁護者としても活躍し、フランス詩に確固たる足跡を残した偉大な美術 評論家でもあった。 |

| iographie Jeunesse petite gravure d'un officier à épaulettes et décoration Le général Aupick (1789-1857), beau-père de Charles Baudelaire. petite plaque de marbre fxée sur un mur en méméire de Baudelaire Plaque au 17 de la rue Hautefeuille (Paris), où il est né. Charles Pierre Baudelaire naît le 9 avril 1821[5] au 13 rue Hautefeuille[6] dans l'ancien 11e arrondissement de Paris : ses parrain et marraine sont les parents « adoptifs » de sa mère, Pierre Perignon et Louise Coudougnan[7]. Celle-ci, Caroline Dufaÿs, a vingt-sept ans. Son père, Joseph-François Baudelaire, né en 1759 à La Neuville-au-Pont[8], en Champagne, est alors sexagénaire. Quand il meurt en 1827, Charles n'a que cinq ans. Cet homme lettré, épris des idéaux des Lumières et amateur de peinture, peintre lui-même, laisse à Charles un héritage dont il n'aura jamais le total usufruit. Il avait épousé en premières noces, le 7 mai 1797, Jeanne Justine Rosalie Janin, avec laquelle il avait eu un fils, Claude Alphonse Baudelaire[9], demi-frère de Charles. Un an après la mort de son père, sa mère se remarie avec le chef de bataillon Jacques Aupick. C'est à l'adolescence que le futur poète s'opposera à ce beau-père interposé entre sa mère et lui. « Lorsqu'il arrive à Lyon, Charles a dix ans et demi… À l'égard de son beau-père aucune hostilité n'est alors perceptible[10]. ». Peu fait pour comprendre la vive sensibilité de l'enfant, l'officier Aupick — devenu plus tard ambassadeur — incarne à ses yeux les entraves à tout ce qu'il aime : sa mère, la poésie, le rêve et, plus généralement, la vie sans contingences. « S'il va haïr le général Aupick, c'est sans doute que celui-ci s'opposera à sa vocation. C'est surtout parce que son beau-père lui prenait une partie de l'affection de sa mère. […] Une seule personne a réellement compté dans la vie de Charles Baudelaire : sa mère »[10]. En 1831, le lieutenant-colonel Aupick ayant reçu une affectation à Lyon, le jeune Baudelaire est inscrit à la pension Delorme et suit les cours de sixième au collège royal de Lyon. En cinquième, il devient interne. En janvier 1836, la famille revient à Paris, où Aupick sera promu colonel en avril. Alors âgé de quatorze ans, Charles est inscrit comme pensionnaire au collège Louis-le-Grand, mais il doit redoubler sa troisième. En 1836, alors qu'il est en troisième à Louis-le-Grand, il reçoit le premier accessit de vers latins au concours général puis, l'année suivante, le deuxième prix, encore une fois en vers latins, et le huitième accessit de version latine[11]. Renvoyé du lycée Louis-le-Grand en avril 1839 pour ce qui a passé pour une vétille[12], mais que son condisciple au lycée, Charles Cousin (1822-1894) a expliqué comme un épisode d'amitié particulière[13], Baudelaire mène une vie en opposition aux valeurs bourgeoises incarnées par sa famille. Il passe son baccalauréat au lycée Saint-Louis en fin d'année et est reçu in extremis. |

略歴 青年期 肩章と勲章をつけた将校の小さな版画 オーピック将軍(1789-1857)、シャルル・ボードレールの義父。 ボードレールを記念して壁に貼られた小さな大理石のプレート 彼が生まれたパリ、オートフーユ通り17番地のプレート。 シャルル・ピエール・ボードレールは、1821年4月9日[5]、パリ旧11区、オートフー通り13番地[6]で生まれた。彼の名付け親は、母親の「養父 母」であるピエール・ペリニョンとルイーズ・クドゥーニャン[7]だった。母親のキャロライン・デュファイは27歳だった。父親のジョセフ=フランソワ・ ボードレールは、1759年にシャンパーニュ地方のラ・ヌーヴィル=オー=ポンで生まれ、当時60代だった。1827年に彼が亡くなったとき、シャルルは わずか5歳だった。この教養のある男は、啓蒙思想に傾倒し、絵画愛好家であり、自らも画家であった。彼はシャルルに遺産を残したが、シャルルはそれを完全 に享受することはなかった。彼は1797年5月7日に、最初の妻ジャンヌ・ジュスティーヌ・ロザリー・ジャナンと結婚し、シャルルの異母兄弟である息子ク ロード・アルフォンス・ボードレール[9]をもうけた。 父親の死から1年後、母親はジャック・オーピック大隊長と再婚した。将来の詩人は、10代の頃、母親と自分の間に立ちはだかるこの継父に反発した。「リヨンに到着したとき、シャルルは10歳半だった… その頃、継父に対して敵意はまったく見られなかった[10]。」 子供の鋭い感性を理解する努力をほとんどしなかったオーピック将校(後に大使となった)は、彼の目には、母親、詩、夢、そしてより一般的には、不測の事態のない人生など、彼が愛するすべてのものの妨げとなる存在として映っていた。 「彼がオーピック将軍を嫌うようになったのは、おそらく将軍が彼の天職に反対したからだろう。しかし、何よりも、継父が母親の愛情の一部を奪ったからである。[…] シャルル・ボードレールの生涯で本当に重要だった人物は、母親だけだった」[10]。 1831年、オーピック中佐がリヨンに赴任することになり、若いボードレールはデルローム寄宿学校に入学し、リヨン王立中学校の6年生(6ème)の授業 を受けた。5年生(5ème)になると、彼は寄宿生になった。1836年1月、家族はパリに戻り、4月にはオーピックは中佐に昇進した。当時14歳だった シャルルは、ルイ・ル・グラン校に寮生として入学したが、3年生を留年することになった。 1836年、ルイ・ル・グランで3年生だった彼は、コンクール・ジェネラルでラテン語の詩の部門で2位、翌年には再びラテン語の詩の部門で2位、ラテン語の翻訳の部門で8位となった。 1839年4月、些細なことでルイ・ル・グラン高校を退学になったが[12]、同級生だったシャルル・クザン(1822-1894)は、それは特別な友情 のエピソードだったと説明している[13]。ボードレールは、家族が体現するブルジョワ的価値観とは対立する生活を送った。彼は年末にサン・ルイ高校でバ カロレア試験を受け、かろうじて合格した。 |

| Séjour aux Mascareignes Jugeant la vie de l'adolescent « scandaleuse » et désirant l'assagir, son beau-père le fait embarquer pour Calcutta. Le Paquebot des Mers du Sud quitte Bordeaux le 9 ou 10 juin 1841. À bord, l’isolement du poète se fait presque complet. Les poèmes La Musique ou L’Albatros permettent, parmi de très nombreux poèmes consacrés à la mer, de se représenter la longue traversée maritime[14]. Mais en septembre, une violente tempête oblige le capitaine à faire escale à Port-Louis, dans l'île Maurice, alors colonie britannique. Baudelaire est reçu chez les Autard de Bragard, colons planteurs d'origine française. Arrivé ensuite le 19 septembre 1841 à Saint-Denis sur l'île Bourbon (aujourd'hui La Réunion), il adresse une lettre à M. Autard de Bragard à laquelle il joint le poème À une dame créole, en l'honneur de sa femme, Emmeline de Carcénac[15]. Cette dernière a une jeune servante « malabaraise », fille d’une indienne de Bénarès, nommée Dorothée. Selon Solange Rosenmark, petite nièce de Madame Autard de Bragard, il s'agirait de celle qui inspira À une Malabaraise[14]. Selon l'universitaire Alexander Ockenden, Baudelaire aurait fréquenté sur place une ancienne esclave affranchie, Dorothée Dormeuil, ancêtre d'Arnaud Dormeuil, qui lui aurait inspiré son poème La Belle Dorothée. Il aurait aussi peut-être participé financièrement à l'affranchissement de sa petite sœur Marie, âgée de 10 ans, par son maître Édouard Lacaussade[16]. Refusant de poursuivre le voyage jusqu'à Calcutta, Baudelaire repart sur un autre bateau, l'Alcide le 4 novembre 1841 et arrive en métropole le 15 février 1842. |

マスカレン諸島での滞在 10代の息子の生活を「スキャンダラス」だと判断し、彼を落ち着かせたいと思った義父は、彼をカルカッタ行きの船に乗せた。南洋の客船は1841年6月9 日か10日にボルドーを出発した。船上では、詩人はほぼ完全に孤立した。海に捧げられた数多くの詩の中でも、「音楽」や「アルバトロス」といった詩は、長 い航海を想像させるものである[14]。 しかし、9月、激しい嵐のため、船長はモーリシャス島のポートルイス(当時、英国植民地)に寄港せざるを得なかった。ボードレールは、フランス出身の入植者であり、プランテーション経営者であるオートール・ド・ブラガード家の家に迎えられた。 その後、1841年9月19日にブルボン島(現在のレユニオン島)のサン・ドニに到着すると、オーター・ド・ブラガード氏に手紙を送り、その妻エメリー ヌ・ド・カルセナックに捧げる詩「クレオール人の女性へ」を添えた。エメリーヌには、ベナレス出身のインド人女性の娘である「マラバル人」の若い使用人、 ドロテがいた。オートール・ド・ブラガード夫人の姪であるソランジュ・ローゼンマークによれば、ドロテは『マラバル人への詩』のインスピレーションの源と なった人物であるという。 学者アレクサンダー・オッケンデンによれば、ボードレールは現地で、解放された元奴隷であるドロテ・ドルムイユ(アルノー・ドルムイユの祖先)と交流があ り、彼女からインスピレーションを得て詩「美しいドロテ」を書いたという。また、彼は、10歳の妹マリーが、その主人エドゥアール・ラコサードによって解 放されるために、金銭的な支援を行った可能性もある[16]。 カルカッタへの旅を続けることを拒否したボードレールは、1841年11月4日に別の船アルシード号で再び出航し、1842年2月15日に本国に到着した。 |

| Vie dissolue photo d'une façade avec porte d'entrée numérotée 6 et fenêtre aux volets fermés No 6 de la rue Le Regrattier : maison où Baudelaire logea sa maîtresse Jeanne Duval, dite la Vénus noire[17]. De retour à Paris, Charles s'éprend de Jeanne Duval, une jeune mulâtresse haïtienne, qui avait joué deux ou trois fois au Théâtre du Panthéon et avec laquelle il connaît les charmes et les amertumes de la passion. Cette liaison va durer près de vingt ans, malgré les trahisons et les mensonges de cette femme qui pour certains[Qui ?] ne fut jamais attachée au poète que par intérêt[réf. nécessaire] et que Baudelaire devait aimer jusqu'à sa fin lamentable au dépôt de mendicité de Saint-Denis. Elle représente pour lui tout le côté satanique de l'amour[18]. Une idylle au sujet de laquelle certains de ses contemporains, comme Nadar, se sont interrogés en s'appuyant sur les déclarations d'un amant de Jeanne Duval (en fait, Nadar lui-même) et de prostituées connues, qui témoignent au contraire de la chasteté surprenante de Baudelaire[19]. Il mène dès 1842 une vie dissolue. Il commence alors à composer plusieurs poèmes des Fleurs du mal. Critique d'art et journaliste, il défend Delacroix comme représentant du romantisme en peinture, mais aussi Balzac lorsque l'auteur de La Comédie humaine est attaqué et caricaturé pour sa passion des chiffres[20] ou sa perversité présumée[21]. En 1843, il découvre les « paradis artificiels » dans le grenier de l'appartement familial de son ami Louis Ménard, où il goûte à la confiture verte. Cette expérience le fascine mais engage chez lui une réflexion morale sur la création qui aboutit à une condamnation des drogues. "Or, je veux faire un livre non pas de pure physiologie, mais surtout de morale. Je veux prouver que les chercheurs de paradis font leur enfer, le préparent, le creusent avec un succès dont la prévision les épouvanterait peut-être."(Exorde et notes pour les conférences données à Bruxelles, en 1864. Œuvres complètes I, Pléiade p. 520). Il renouvellera cette expérience occasionnellement sous contrôle médical, en participant aux réunions du « club des Haschischins ». En revanche, son usage de l'opium est plus long : il fait d'abord, dès 1847, un usage thérapeutique du laudanum[22], prescrit pour combattre des maux de tête et des douleurs intestinales consécutives à une syphilis, probablement contractée vers 1840 durant sa relation avec la prostituée Sarah la Louchette. Comme De Quincey avant lui, l'accoutumance lui dicte d'augmenter progressivement les doses mais elles restent modérées. Croyant ainsi y trouver un adjuvant créatif, il en décrira les enchantements, les tortures[23] et la stérilité. ("l'intelligence, libre naguère, devient esclave" Œuvres complètes I, Pléiade p. 428.) En dandy, Baudelaire a des goûts de luxe. Ayant hérité de son père à sa majorité, il dilapide la moitié de cet héritage en 18 mois. Ses dépenses d'apparat sont jugées outrancières par ses proches, qui convoquent un conseil judiciaire[24]. Le 21 septembre 1844, maître Narcisse Ancelle, notaire de la famille, est officiellement désigné comme conseil judiciaire qui lui alloue une pension mensuelle de 200 francs[25]. En outre, Baudelaire doit lui rendre compte de ses faits et gestes. Cette situation infantilisante inflige à Baudelaire une telle humiliation qu'il tente de se suicider d'un coup de couteau dans la poitrine le 30 juin 1845[26]. Outre sa réputation de débauché, Baudelaire passait pour homosexuel auprès de certains de ses amis : « C'est moi-même », écrit-il « qui ai répandu ce bruit, et l'on m'a cru »[27]… dessin au crayon noir d'un homme debout sur une barricade avec un chapeau melon, un fusil à la main Dessin de Courbet pour Le Salut public, 1848. En 1848, il participe aux barricades. La révolution de février instituant la liberté de la presse, Baudelaire fonde l'éphémère gazette Le Salut public (d'obédience résolument républicaine), qui ne va pas au-delà du deuxième numéro. Le 15 juillet 1848 paraît, dans La Liberté de penser, un texte d'Edgar Allan Poe traduit par Baudelaire : Révélation magnétique. À partir de cette période, Baudelaire ne cessera de proclamer son admiration pour l'écrivain américain, dont il deviendra le traducteur attitré. La connaissance des œuvres de Poe et de Joseph de Maistre atténue définitivement sa « fièvre révolutionnaire »[28]. Plus tard, il partagera la haine de Gustave Flaubert et de Victor Hugo pour Napoléon III, mais sans s'engager outre mesure d'un point de vue littéraire (« L'Émeute, tempêtant vainement à ma vitre / Ne fera pas lever mon front de mon pupitre » — Paysage dans Tableaux parisiens du recueil Les Fleurs du mal)[29]. Baudelaire se voit reprocher son style d'écriture et le choix de ses sujets. Il n'est compris que par certains de ses pairs tels Armand Baschet, Édouard Thierry, Champfleury, Jules Barbey d'Aurevilly, Frédéric Dulamon[30] ou André Thomas… Cet engouement confidentiel contraste avec l'accueil hostile que lui réserve la presse. Dès la parution des Fleurs du Mal en 1857[31], Gustave Bourdin réagit avec virulence dans les colonnes du Figaro du 5 juillet 1857 : « Il y a des moments où l'on doute de l'état mental de M. Baudelaire, il y en a où l'on n'en doute plus ; — c'est, la plupart du temps, la répétition monotone et préméditée des mêmes choses, des mêmes pensées. L'odieux y côtoie l'ignoble ; le repoussant s'y allie à l'infect… » Cette appréciation négative deviendra le jugement dominant de l'époque [réf. nécessaire]. |

放蕩な生活 6番の玄関ドアと閉まったシャッターの窓がある建物の写真 ル・レグラティエ通り6番地:ボードレールが愛人ジャンヌ・デュヴァル、通称「黒きヴィーナス」を住まわせた家だ。 パリに戻ったシャルルは、ハイチ出身の若い混血の女性、ジャンヌ・デュヴァルに恋をする。彼女はパンテオン劇場で2、3回舞台に立ったことがあり、シャル ルは彼女との情熱の甘さと苦さを味わうことになる。この関係は、ある人々[誰?]にとっては、利害関係[出典が必要]だけで詩人に執着していたに過ぎない という、この女性の裏切りや嘘にもかかわらず、20年近く続いた。ボードレールは、サン=ドニの乞食収容所でその哀れな最期を迎えるまで、彼女を愛し続け た。彼女はその彼にとって、愛の悪魔的な側面[18]のすべてを表していた。この恋愛について、ナダールなどの同時代の人々は、ジャンヌ・デュヴァルの恋 人(実際にはナダール自身)や有名な娼婦たちの証言を根拠に疑問を呈したが、それらはむしろボードレールの驚くべき貞節さを証明するものであった [19]。 1842年以降、彼は放蕩な生活を送った。そして『悪の華』のいくつかの詩を書き始めた。美術評論家、ジャーナリストとして、彼は絵画におけるロマン主義 の代表としてドラクロワを擁護しただけでなく、『人間喜劇』の作者であるバルザックが、数字への執着[20] や、その推定される倒錯性[21] を理由に攻撃され、風刺画の対象となった際にも、彼を擁護した。1843年、彼は友人ルイ・メナールの実家の屋根裏部屋で「人工の楽園」を発見し、そこで 緑色のジャムを味わった。この体験は彼を魅了したが、同時に創造について道徳的な考察を引き起こし、その結果、彼は麻薬を非難することになった。「さて、 私は純粋な生理学ではなく、何よりも道徳に関する本を書きたい。楽園を求める者たちが、自ら地獄を作り、それを準備し、おそらくは予測もできなかったほど の成功でそれを掘り進めていることを証明したいのだ」(1864年にブリュッセルで行われた講演の序文と注釈。全集 I、プレヤード p. 520)。彼は、医師の監督のもとで、時折この実験を繰り返し、「ハシシクラブ」の集会に参加した。一方、アヘン使用はより長期間にわたった。1847年 から、彼はまず、梅毒による頭痛や腸の痛みを和らげるために処方されたラウダナム[22]を治療目的で使用した。この梅毒は、おそらく1840年頃に娼婦 サラ・ラ・ルーシェットとの関係の中で感染したものだ。彼以前のデ・クインシーと同様、依存症により彼は徐々に用量を増やしたが、それは依然として適度な 量であった。彼は、それが創造性を高める助けになると信じて、その魅力、苦痛[23]、そして無力さを描写している。(「かつては自由だった知性は、奴隷 となる」『全集 I、プレヤード』428ページ) ダンディであるボードレールは、贅沢な趣味を持っていた。成人して父親の遺産を相続したが、その半分を18ヶ月で浪費した。彼の派手な出費は、親しい者たちから過度であると判断され、彼らは司法評議会を招集した。 1844年9月21日、家族の公証人であるナルシス・アンセルが正式に司法評議会に指名され、彼に月額200フランの年金が支給されることになった。さら に、ボードレールは自分の行動について彼に報告しなければならなかった。この子供扱いのような状況は、ボードレールに大きな屈辱を与え、1845年6月 30日、彼は胸部をナイフで刺して自殺を図った[26]。放蕩者としての評判に加え、ボードレールは友人たちから同性愛者とも見なされていた。「この噂を 広めたのは私自身であり、人々はそれを信じた」と彼は書いている[27]… 山高帽をかぶり、銃を手にバリケードの上に立つ男性を描いた黒鉛筆の素描 クールベによる『公の救済』のための素描、1848年。 1848年、彼はバリケードに参加した。2月の革命で報道の自由が確立されると、ボードレールは短命な新聞『Le Salut public』(断固として共和主義的な立場)を創刊したが、2号で廃刊となった。 1848年7月15日、ボードレールが翻訳したエドガー・アラン・ポーの『磁気的啓示』が『自由思想』誌に掲載された。この時期から、ボードレールはアメ リカの作家に対する賞賛を絶えず表明し、その専属翻訳者となった。ポーとジョゼフ・ド・マイストルの作品を知ったことで、彼の「革命熱」は完全に冷めた [28]。その後、彼はギュスターヴ・フローベールやヴィクトル・ユーゴーと同様にナポレオン3世を嫌悪するようになったが、文学的な観点からはあまり深 く関わらなかった(「窓を激しく叩く暴動も、私の机から顔を上げることはないだろう」―『悪の華』所収の「パリの風景」より)。 ボードレールは、その文体や題材の選択について非難された。彼を理解したのは、アルマン・バシェ、エドゥアール・ティエリー、シャンフルーリ、ジュール・ バルベイ・ドーレヴィル、フレデリック・デュラモン[30]、アンドレ・トマなど、ごく一部の同業者だけだった。この限られた熱狂は、マスコミによる敵対 的な反応とは対照的であった。1857年に『悪の華』が刊行されると[31]、ギュスターヴ・ブルダンは1857年7月5日付のフィガロ紙上で「ボード レールの精神状態を疑う瞬間もあれば、もはや疑う余地もない瞬間もある。それは、ほとんどの場合、同じこと、同じ考えの単調で意図的な繰り返しだ。嫌悪す べきものと卑劣なものが隣り合い、嫌悪すべきものと嫌悪すべきものが結びついている...」この否定的な評価は、当時の主流の意見となった[出典が必 要]。 |

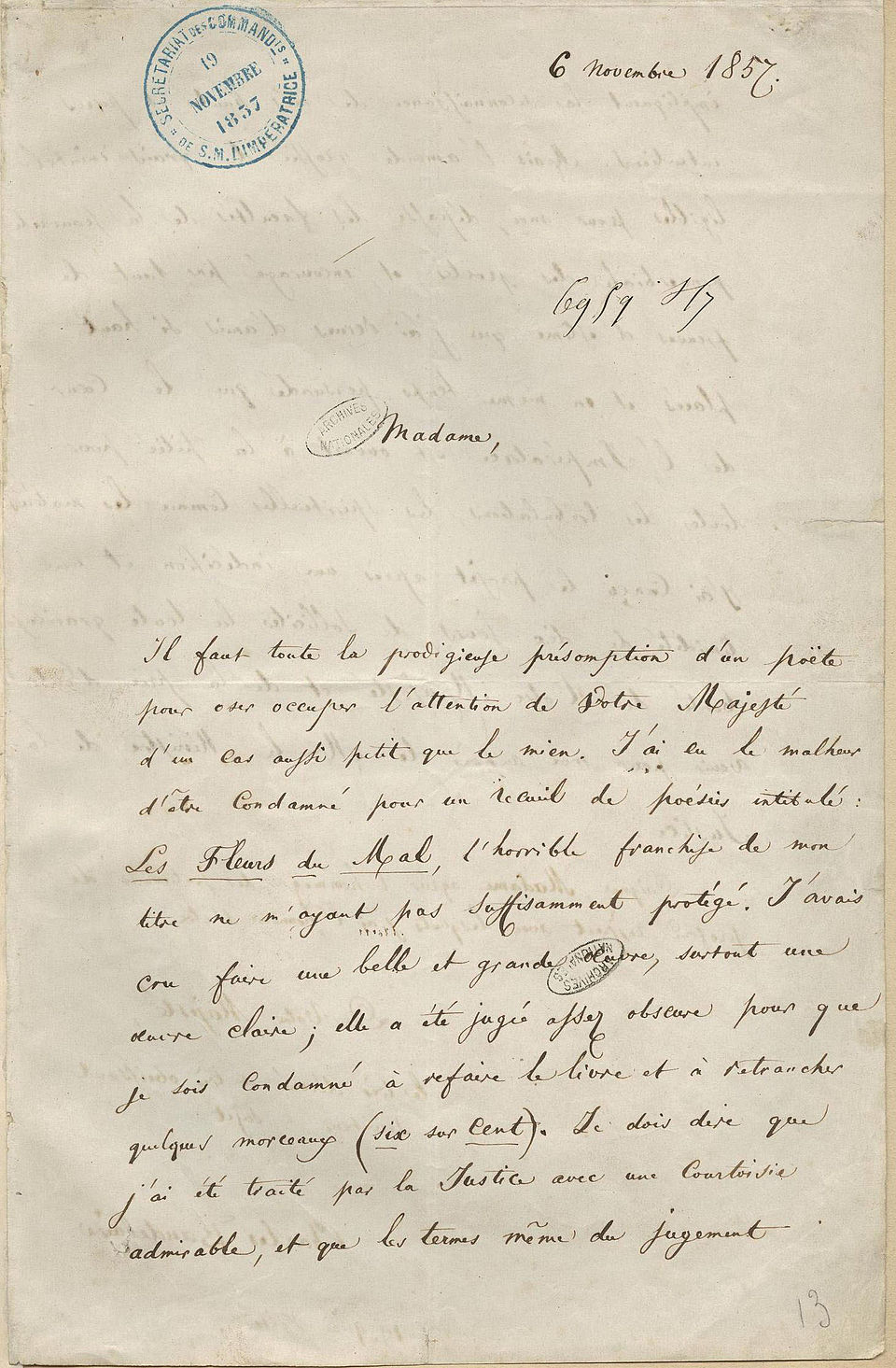

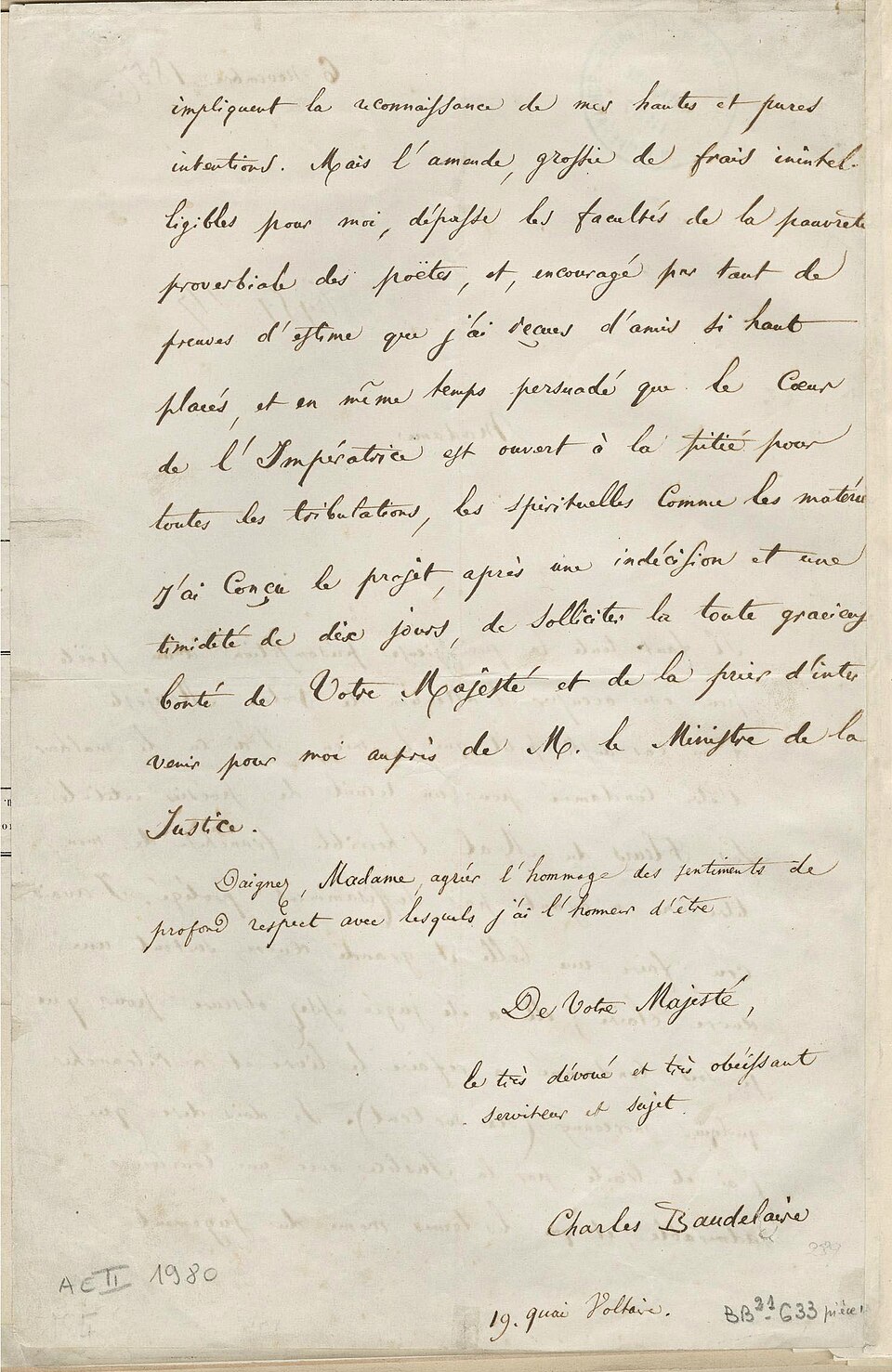

| Condamnation des Fleurs du mal Moins de deux mois après leur parution, Les Fleurs du mal sont poursuivies[32] en justice pour « offense à la morale religieuse » et « outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs ». Seul ce dernier chef d'inculpation sera retenu. Baudelaire est condamné à une forte amende de trois cents francs, réduite à cinquante francs, par suite d'une intervention de l'impératrice Eugénie. L'éditeur Auguste Poulet-Malassis[33] s'acquitte, pour sa part, d'une amende de cent francs et doit retrancher six poèmes dont le procureur général Ernest Pinard a demandé l'interdiction (Les Bijoux ; Le Léthé ; À celle qui est trop gaie ; Lesbos ; Femmes damnées [Delphine et Hippolyte] ; Les métamorphoses du Vampire). Le 30 août, Victor Hugo, à qui Baudelaire a fait parvenir son recueil, lui envoie de son exil à Guernesey une lettre d'encouragement : « Vos Fleurs du Mal rayonnent et éblouissent comme des étoiles. Je crie bravo de toutes mes forces à votre vigoureux esprit. Permettez-moi de finir ces quelques lignes par une félicitation. Une des rares décorations que le régime actuel peut accorder, vous venez de la recevoir. Ce qu'il appelle sa justice vous a condamné au nom de ce qu'il appelle sa morale ; c'est là une couronne de plus »[34]. Malgré la relative clémence des jurés eu égard au réquisitoire plus sévère qui vise onze poèmes, ce jugement touche profondément Baudelaire. Contraint et forcé, il fera publier une nouvelle édition en 1861, enrichie de trente-deux poèmes. En 1862, Baudelaire est candidat au fauteuil d'Eugène Scribe à l'Académie française. Il est parrainé par Sainte-Beuve et Vigny. Mais le 6 février 1862, il n'obtient aucune voix et se désiste. Par la suite, il renoncera à se présenter au fauteuil d'Henri Lacordaire[35]. En 1866, il réussit à faire publier à Bruxelles (c'est-à-dire hors de la juridiction française), sous le titre Les Épaves[36], les six pièces condamnées accompagnées de seize nouveaux poèmes. Lettre de Charles Baudelaire à l'impératrice Eugénie lui demandant d'intervenir afin que soit diminuée l'amende dont avaient été frappées Les Fleurs du mal, 6 novembre 1857. Archives nationales, AE/II/1980  |

『悪の華』の非難 出版から2ヶ月も経たないうちに、『悪の華』は「宗教的道徳に対する冒涜」および「公序良俗に対する侮辱」で起訴された。最終的には後者の罪状のみが採用 された。ボードレールは300フランという高額の罰金を科されたが、皇后ウジェニーの介入により50フランに減額された。出版社オーギュスト・プーレ=マ ラシス[33]は、100フランの罰金を支払い、検事総長エルネスト・ピナールが禁止を求めた6つの詩(『宝石』、『レテ』、『陽気すぎる彼女へ』、『レ スボス』、『呪われた女たち[デルフィーヌとイッポリュート]』、『吸血鬼の変容』)を削除しなければならなかった。 8月30日、ボードレールが自分の詩集を送ったヴィクトル・ユーゴーは、ガーンジー島での亡命生活の中から、彼に励ましの手紙を送った。「君の『悪の華』 は、星のように輝き、まばゆいばかりだ。君の力強い精神に、私は全力で喝采を送る。この手紙を、お祝いの言葉で締めくくりたい。現在の政権が授与できる数 少ない勲章の一つを、お前は受け取ったのだ。その政権が正義と呼ぶものは、その道徳と呼ぶものの名の下にお前を非難した。それはさらなる栄誉である」 [34]。11編の詩に対する厳しい起訴内容にもかかわらず、陪審員は比較的寛大な判決を下したが、この判決はボードレールに深い衝撃を与えた。やむを得 ず、彼は1861年に32編の詩を追加した新版を出版することになった。 1862年、ボードレールはフランス学士院のユージン・スクライブの議席に立候補した。彼はサント=ボーヴとヴィニーの推薦を受けた。しかし、1862年 2月6日、彼は1票も獲得できず、辞退した。その後、アンリ・ラコルデールの議席への立候補も断念した。1866年、彼はブリュッセル(つまりフランスの 司法権外)で、6つの非難された作品と16の新作を『レ・エパヴ(Les Épaves)』というタイトルで出版することに成功した。 シャルル・ボードレールが、悪の華に対する罰金の減額を求めるため、皇后ウジェニーに介入を要請した手紙、1857年11月6日。国立公文書館、AE/II/1980  |

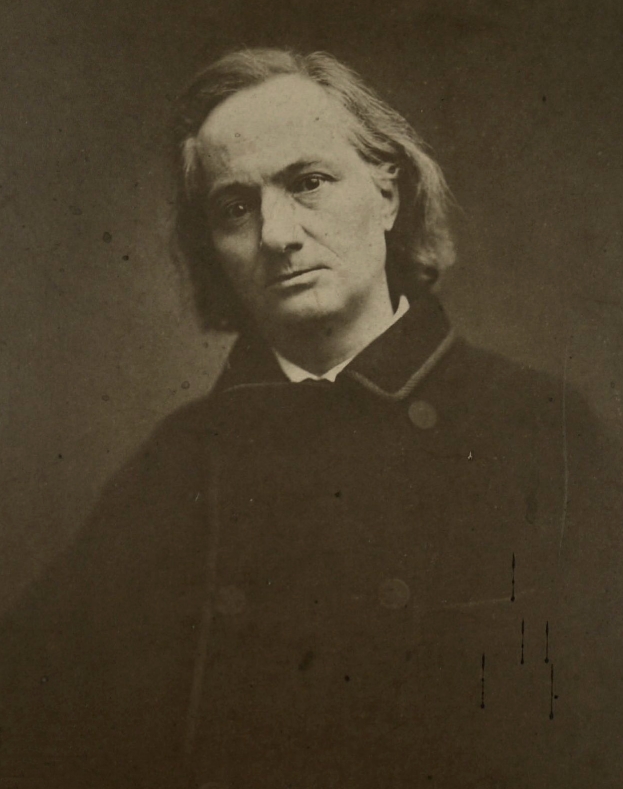

Dernières années photo en plan poitrine de Baudelaire avec cheveux mi-longs, regard préoccupé Baudelaire photographié par Étienne Carjat en 1866, quelques mois avant sa mort.  Publication par Etienne Charavay d'un ouvrage sur les candidatures de Baudelaire et de Vigny à l'académie. Le 24 avril 1864, très endetté, il part pour la Belgique afin d'y entreprendre une tournée de conférences. Cependant, ses talents de critique d'art éclairé rencontrent peu de succès. Il se fixe à Bruxelles, où il rend plusieurs visites à Victor Hugo, exilé politique volontaire. Il prépare un pamphlet contre son éphémère pays d'accueil qui représente, à ses yeux, une caricature de la France bourgeoise. Le féroce Pauvre Belgique restera inachevé. Souhaitant la mort d'un royaume qu'il juge artificiel, il en résume l'épitaphe en un mot : Enfin ! C'est en Belgique que Baudelaire rencontre Félicien Rops, qui illustre Les Fleurs du mal en 1866. Lors d'une visite à l'église Saint-Loup de Namur, le 15 mars 1866, Baudelaire perd connaissance. Cet effondrement est suivi de troubles cérébraux, en particulier d'aphasie. La mère de Charles Baudelaire mourra également aphasique. Le demi-frère du poète est atteint d'hémiplégie. L'hémiplégie dont il souffre, et consécutive à son malaise, l'empêche d'écrire correctement. La dernière lettre écrite de sa propre main est adressée à sa mère, Madame Aupick, et date du 23 mars 1866. Les lettres suivantes ne seront que dictées par le poète. En juillet 1866, on le ramène à Paris. Il est aussitôt admis dans la maison de santé du docteur Guillaume Émile Duval (1825-1899), aliéniste réputé. L'établissement se trouve 1, rue du Dôme. Le poète y occupe, au rez-de-chaussée du pavillon situé au fond du jardin, une chambre bien éclairée ornée de deux toiles d'Édouard Manet[37], dont la Maîtresse de Baudelaire, peinte en 1862, aujourd'hui au musée des Beaux-Arts de Budapest. Rongé par la syphilis, affecté désormais par une forme sévère d’aphasie globale, privé de l’usage de la parole, devenu incapable de lire ou d’écrire, Baudelaire ne dispose plus que d'un langage résiduel, limité à l’expression « Cré nom » (contraction de « Sacré nom de Dieu »). Jules Vallès témoigne : « Il ne pouvait articuler qu'un mot, comme un enfant, mais ce mot, il le gémissait, le ricanait, et, avec des hoquets de colère ou de joie, il traduisait ses impressions suprêmes ! On lui montra une fleur : il lui fit risette avec son sourire de fou. — Cré nom ! Cré nom ! roucoulait-il en balançant la tête, et comme ému par le parfum et par l’éclat. Cré nom ! C’était tantôt un salut et tantôt un juron, suivant qu’on lui montrait une chose ou un nom qu’il avait aimés ou haïs ! Cré nom ! C’était peut-être aussi le grognement idiot du désespoir ! »[38]. Baudelaire meurt le 31 août 1867, à onze heures du matin. Le lendemain, Narcisse Ancelle, son conseil judiciaire, et Charles Asselineau, son ami fidèle, déclarent le décès à la mairie du 16e arrondissement et signent l'acte d'état civil[39]. Le même jour, il est inhumé au cimetière du Montparnasse (6e division), dans la tombe où repose son beau-père détesté, le général Aupick, et où sa mère le rejoint quatre ans plus tard. Son faire-part de décès indique : « de la part de Madame Vve Aupick, sa mère, de Mme Perrée, sa grand-tante et de ses enfants, de Mme Vve Baudelaire sa belle-sœur, de M. Jean Levaillant, Général de Brigade, de M° Jean-Jacques Rousseau Levaillant, Chef de Bataillon, de M° Charles Levaillant Général de Division, ses cousins ». Il n'a pu réaliser son souhait d'une édition définitive des Fleurs du Mal, travail de toute une vie. Le Spleen de Paris (autrement appelé Petits poèmes en prose) est édité à titre posthume en 1869, dans une nouvelle édition remaniée par Charles Asselineau et Théodore de Banville. À sa mort, son héritage littéraire est mis aux enchères. L'éditeur Michel Lévy l'acquiert pour 1 750 francs. Une troisième édition des Fleurs du Mal, accompagnée des onze pièces intercalaires, a disparu avec lui. |

晩年 胸から上の写真。ボドレールはミディアムヘアで、心配そうな表情をしている。 1866年、死の数ヶ月前にエティエンヌ・カルジャが撮影したボドレールの写真。  エティエンヌ・シャラヴェが、ボドレールとヴィニーのアカデミーへの立候補に関する著作を出版。 1864年4月24日、多額の負債を抱えた彼は、講演ツアーのためにベルギーへ旅立った。しかし、彼の優れた美術評論家の才能は、あまり成功を収めること はなかった。彼はブリュッセルに定住し、政治亡命中のヴィクトル・ユーゴーを何度か訪問した。彼は、自分の目にはブルジョワ的なフランスを風刺した、この 一時的な受け入れ国に対するパンフレットを準備した。しかし、その激しい『貧しいベルギー』は未完成のままとなった。彼は、人工的な王国とみなしたこの国 の滅亡を願い、その墓碑銘を一言で「ついに!」とまとめた。 ボードレールはベルギーで、1866年に『悪の華』の挿絵を描いたフェリシアン・ロップと出会う。 1866年3月15日、ナミュールのサン・ルー教会を訪れたボードレールは、意識を失う。この倒れ込みの後、脳障害、特に失語症を発症する。シャルル・ボードレールの母親も失語症で亡くなった。詩人の異母兄弟は片麻痺を患っていた。 彼が患った片麻痺は、体調不良の結果であり、彼が正しく文章を書くことを妨げた。彼自身の手で書いた最後の手紙は、母親であるオーピック夫人宛てのもので、1866年3月23日付である。それ以降の手紙は、詩人が口述したものだけだ。 1866年7月、彼はパリに戻された。そしてすぐに、有名な精神科医ギヨーム・エミール・デュヴァル(1825-1899)の療養所に入所した。その施設 は、ドーム通り1番地にあった。詩人は、庭園の奥にあるパビリオンの1階、2枚のエドゥアール・マネの絵画[37]が飾られた明るい部屋に住んでいた。そ のうちの1枚は、1862年に描かれた「ボードレールの愛人」で、現在はブダペスト美術館に所蔵されている。 梅毒に蝕まれ、重度の全失語症に陥り、話すことも、読むことも、書くこともできなくなったボードレールは、「クレ・ノム」(「聖なる神の名」の短縮形)という表現に限られた、残された言語しか使えなくなっていた。 ジュール・ヴァレスはこう証言している。「彼は子供のように一言しか発声できなかったが、その一言を唸り、嘲笑し、怒りや喜びのしゃっくりとともに、彼の 究極の印象を表現したのだ!彼に花を見せると、彼は狂人のような微笑みを浮かべた。「クレ・ノム!クレ・ノム!」と彼は頭を揺らし、その香りと輝きに感動 しているかのように、うめき声をあげた。クレ・ノム!それは、彼が愛した、あるいは嫌った物や名前を見せられたときに、時には挨拶として、時には罵り言葉 として使われた。クレ・ノム!それは、おそらく、絶望による愚かなうめき声でもあったのだろう!」[38]。 ボードレールは1867年8月31日午前11時に亡くなった。翌日、彼の弁護士であるナルシス・アンセルと、忠実な友人であるシャルル・アセリーノーが、16区役所にて死亡届を提出し、戸籍証明書に署名した[39]。 その同じ日、彼はモンパルナス墓地(第6区)に埋葬された。そこには、彼が嫌っていた義父であるオーピック将軍が眠っており、4年後には母親もそこに眠ることになる。 彼の死亡通知には、次のように記されていた。「母親であるオーピック未亡人、大叔母であるペレ夫人、その子供たち、義姉であるボードレール未亡人、ジャン・ルヴァイヨン准将、ジャン=ジャック・ルソー・ルヴァイヨン大隊長、シャルル・ルヴァイヨン少将、そのいとこたち」 彼は、生涯をかけて取り組んだ『悪の華』の決定版を出版するという願いを叶えることはできなかった。 『パリの憂鬱』(別名『散文の小詩』)は、1869年に、シャルル・アセリーノーとテオドール・ド・バンヴィルによって改訂された新版として、死後に出版された。 彼の死後、その文学的遺産は競売にかけられた。出版社のミシェル・レヴィが1750フランで落札した。『悪の華』の第三版は、11編の追加作品とともに、彼とともに消えた。 |

| Révision de la condamnation de 1857 Une première demande en révision du jugement de 1857, introduite en 1929 par Louis Barthou, alors ministre de la Justice, ne put aboutir, faute de procédure adaptée. C'est par la loi du 25 septembre 1946[40] que fut créée une procédure de révision des condamnations pour outrage aux bonnes mœurs commis par la voie du livre, exerçable par le garde des Sceaux à la demande de la Société des gens de lettres. Celle-ci décida aussitôt, à l'unanimité moins une voix[41], de demander une révision pour Les Fleurs du Mal, accordée le 31 mai 1949 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation[42],[43],[44]. Dans les attendus de son jugement, la Cour énonce que : « les poèmes faisant l'objet de la prévention ne renferment aucun terme obscène ou même grossier et ne dépassent pas, en leur forme expressive, les libertés permises à l'artiste ; que si certaines peintures ont pu, par leur originalité, alarmer quelques esprits à l'époque de la première publication des Fleurs du Mal et apparaître aux premiers juges comme offensant les bonnes mœurs, une telle appréciation ne s'attachant qu'à l'interprétation réaliste de ces poèmes et négligeant leur sens symbolique, s'est révélée de caractère arbitraire ; qu'elle n'a été ratifiée ni par l'opinion publique, ni par le jugement des lettrés ». |

1857年の判決の覆し 1857年の判決の覆しを求める最初の請求は、1929年に当時の司法大臣ルイ・バルトゥによって提出されたが、適切な手続きがなかったため、実現しなかった。 1946年9月25日の法律[40]により、書籍による公序良俗違反の有罪判決の覆し手続きが創設され、文学者協会(Société des gens de lettres)の要請により司法長官がこれを実行できるようになった。同協会は、1票を除く全会一致[41]で、悪の華の判決の覆しを要求することを即 座に決定し、1949年5月31日に最高裁判所刑事部[42]、[43]、[44]によって覆しが認められた。 判決の理由において、裁判所は「問題となっている詩には、卑猥な言葉や下品な言葉は一切含まれておらず、その表現形式も芸術家に許される自由の範囲を超え ている。一部の絵画は、その独創性から 『悪の華』が最初に出版された当時、一部の人の心を不安にさせ、最初の裁判官には公序良俗に反すると見えたかもしれないが、そのような評価は、これらの詩 の現実的な解釈にのみ固執し、その象徴的な意味を無視したものであり、恣意的であることが明らかになった。それは、世論にも、文学者の判断にも支持されな かった 」 |

| Domiciles du poète Baudelaire habita principalement à Paris où, constamment endetté et pressé de fuir ses créanciers, il occupa une quarantaine de domiciles[45] : 13, rue Hautefeuille, où il naît le 9 avril 1821. La maison fut détruite lors du percement du boulevard Saint-Germain. Une plaque rappelle son emplacement, à l'actuel no 17 (l'immeuble n'est pas numéroté) ; 50, rue Saint-André-des-Arts, à partir de la mort de son père (1827) ; 11, rue du Débarcadère (située à l'époque à Neuilly-sur-Seine) (1827-1828) ; 17, rue du Bac, à partir du remariage de sa mère (1828) et jusqu'à la promotion du colonel Aupick (1832) ; Lyon (1832-1836). Baudelaire est logé d'abord à la pension Delorme, puis à l'internat du collège Royal ; pendant cette période, il réside également au 4-6, rue d'Auvergne. Une plaque, marquée d'un C et d'un B au balcon du deuxième étage, y a été apposée[46] ; 32, rue de l'Université, au retour à Paris (1836) ; 123, rue Saint-Jacques, à l'internat du lycée Louis-le-Grand (mars 1836-avril 1839) ; rue de la Culture-Sainte-Catherine (devenue rue de Sévigné), dans le Marais, domicile de ses parents après son renvoi du collège (printemps 1839). Baudelaire reprend ses cours comme externe au lycée Saint-Louis ; 22, rue du Vieux-Colombier, chez son répétiteur M. Lassègue, jusqu'à passage du baccalauréat (août 1839) ; rue de l'Estrapade, pension L'Évêque et Bailly ; rue du Pot-de-Fer-St.-Sulpice (devenue rue Bonaparte), chez Mlle Théot ; 73, rue de Lille ; 50, rue de Sévigné ; Bordeaux, île Maurice et île Bourbon (actuelle île de La Réunion), lors de son voyage dans les mers du Sud (9 juin 1841-début février 1842) ; 10 (devenu 22), quai de Béthune, sur l'île Saint-Louis[47], au rez-de-chaussée à gauche de la porte d'entrée, avec fenêtre sur rue (mai-décembre 1842). Il y reçoit les visites de sa nouvelle maîtresse Jeanne Duval, qu'il avait rencontrée au théâtre du Panthéon sis « cloître Saint-Benoît » (bâtiment remplacé par l'actuelle Sorbonne) ; rue Vaneau, au rez-de-chaussée (premier semestre de 1843) ; 15, quai d'Anjou, sur l'île Saint-Louis (juin à septembre 1843) ; 17, quai d'Anjou, à l'hôtel Pimodan (originellement hôtel de Lauzun, puis redevenu tel plus tard)[48], sur l'île Saint-Louis. Baudelaire occupe trois pièces au dernier étage sous les combles, côté cour (octobre 1843-1846). Lors de son aménagement, il loge Jeanne Duval et la mère de Jeanne au 6, rue de la Femme-sans-Tête (devenue rue Le Regrattier), également sur l'île Saint-Louis ; une succession d'hôtels et de chambres garnies, souvent très brièvement, à partir de 1846. Au cours de 1846-1847, il réside successivement : à l'hôtel Corneille (rue Corneille), 33, rue Coquenard (devenue rue Lamartine), à l'hôtel de Dunkerque (32, rue Laffitte), 68 (ou 36 ?), rue de Babylone, à l'hôtel Folkestone (rue Laffitte), 24, rue de Provence, 7, rue de Tournon, et encore dans de petits garnis « borgnes et introuvables »[49] ; 18, avenue de la République (devenue avenue de Neuilly) à Neuilly-sur-Seine (août 1848) ; Dijon (bref séjour) ; 95, avenue de la République (devenue avenue de Neuilly) à Neuilly-sur-Seine (mai 1850-juillet 1851) ; 25, rue des Marais-du-Temple (devenue rue Yves-Toudic) ; 128, rue de la Pompe, dans une chambre qui appartenait à des amis du général Aupick, son beau-père ; 11, boulevard de Bonne-Nouvelle (mai-juillet 1852) ; 60, rue Pigalle, dans un hôtel situé non loin de Mme Sabatier, qui habitait au 4 ou 16, rue Frochot (octobre 1852-mai 1854). La mère de Baudelaire et son mari, le général Aupick, habitent à cette époque au 91, rue du Cherche-Midi ; 61, rue Sainte-Anne, à l'hôtel d'York (actuellement hôtel Baudelaire Opéra) (février 1854) ; 57, rue de Seine, à l'hôtel du Maroc (mai 1854-février 1855) ; « balloté d'hôtel en hôtel » en mars 1855, où il déménage à six reprises. Au début de juin, il loge dans des gîtes de rencontre[50] ; 13, rue Neuve-des-Bons-Enfants, à l'hôtel de Normandie (juin 1855) ; 27, rue de Seine (juillet-août 1855) ; 18, rue d'Angoulême-du-Temple (devenue rue Jean-Pierre-Timbaud) (janvier-juin 1856). C'est là qu'il emménage de nouveau avec Jeanne Duval, mais les choses ne s'arrangent pas (disputes parfois violentes) et elle le quitte ; 19, quai Voltaire, à l'hôtel Voltaire (actuellement hôtel du quai Voltaire) (juin 1856-novembre 1858). Baudelaire y achève les Fleurs du Mal. L'hôtel se trouve à deux pas de l'imprimerie du Moniteur universel, qui va publier en feuilleton un roman de Poe dans la traduction de Baudelaire — ce dernier dort souvent à l'imprimerie après avoir travaillé toute la journée ; Allers-retours entre le domicile de sa mère à Honfleur, et le domicile de Jeanne à Paris, 22, rue Beautreillis ; avec quelques séjours à Alençon pour rendre visite à son éditeur Poulet-Malassis (novembre 1858-juin 1859) ; 22, rue d'Amsterdam, à l'hôtel de Dieppe (1859-1864). Mme Sabatier habite non loin à partir de 1860, au 10 rue de la Faisanderie. À cette époque, Baudelaire loge Jeanne Duval à Neuilly-sur-Seine, au 4 rue Louis-Philippe, où il cohabite avec elle brièvement de décembre 1860 à janvier 1861) ; 28, rue de la Montagne à Bruxelles, lors d'un séjour en Belgique (1864-1866). Baudelaire loge principalement à l'hôtel du Grand Miroir, Lors de ses rares retours à Paris, il loge à l'hôtel du Chemin de fer du Nord, place du Nord. Jeanne Duval habite à cette époque au 17, rue Sauffroy, dans le quartier des Batignolles. C'est en Belgique que Baudelaire est atteint d'une congestion cérébrale et rapatrié vivant, mais aphasique ; 1, rue du Dôme, dans le quartier de Chaillot, à la clinique du docteur Duval. Baudelaire y entre en juillet 1866 et y meurt le 31 août 1867. Baudelaire fréquentait beaucoup les cafés. Selon un ami de jeunesse[51], il « composait dans les cafés et dans la rue ». Dans sa jeunesse, il retrouvait ses amis Chez Duval, un marchand de vin installé place de l'Odéon. Il affectionnait aussi La Rotonde, un café du Quartier latin. Il prenait souvent ses repas à La Tour d'Argent sur le quai de la Tournelle, un restaurant qui existe toujours sous le même nom, mais dont l'intérieur n'a plus rien en commun avec son apparence à l'époque de Baudelaire. Plus tard, ce sera le café Momus de la rue des Prêtres-Saint-Germain-l'Auxerrois, le Mabille, le Prado, la Chaumière et la Closerie des Lilas[52]. |

詩人の住居 ボードレールは主にパリに住んでいた。常に借金に追われ、債権者から逃れるために、40か所以上の住居を転々とした[45]。 13, rue Hautefeuille(1821年4月9日、彼が生まれた場所)。この家は、サン・ジェルマン大通りの開通に伴い取り壊された。現在の17番地(建物には番号は付いていない)に、その場所を示す銘板が掲げられている。 50, rue Saint-André-des-Arts(1827年に父親が亡くなってから)。 11, rue du Débarcadère(当時はヌイイ・シュル・セーヌにあった)(1827-1828年)。 17, rue du Bac、母親が再婚してから(1828年)、オーピック大佐が昇進するまで(1832年)。 リヨン(1832年から1836年)。ボードレールは、最初はデルーム寄宿舎、その後、ロイヤル・カレッジの寄宿舎に滞在した。この期間、彼はオーヴェルニュ通り4-6番地にも居住していた。2階のバルコニーには、CとBの文字が刻まれた銘板が貼られている[46]。 パリに戻った後(1836年)、大学通り32番地。 ルイ・ル・グラン高校寄宿舎(1836年3月~1839年4月)、サン・ジャック通り123番地。 文化・聖カトリーヌ通り(現在のセヴィニェ通り)、マレ地区、学校を退学後(1839年春)の両親の自宅。ボードレールはサン・ルイ高校に外部生として復学。 22、ヴュー・コロンビエ通り、家庭教師ラセグ氏宅、バカロレア合格まで(1839年8月)。 エストラパード通り、レヴェック・エ・バイイ寄宿舎。 ポ・ド・フェール・サン・シュルピス通り(現在のボナパルト通り)、テオ氏宅。 リール通り73番地。 セヴィニェ通り50番地。 ボルドー、モーリシャス島、ブルボン島(現在のレユニオン島)、南洋旅行中(1841年6月9日~1842年2月上旬)。 サン・ルイ島[47]、ベチューン岸壁10番地(現在の22番地)、玄関ドアの左側、通り側の窓のある1階(1842年5月~12月)。そこで彼は、パン テオン劇場(現在のソルボンヌ大学に取って代わられた建物)で出会った新しい愛人、ジャンヌ・デュヴァルの訪問を受けた。 ヴァノー通り、1階(1843年前半)。 15、アンジュー埠頭、サン・ルイ島(1843年6月から9月)。 17、アンジュー埠頭、ピモダンホテル(元はラウザンホテル、後に再びその名に戻った)[48]、サン・ルイ島。ボードレールは、中庭側の屋根裏部屋であ る最上階の3部屋を占めていた(1843年10月~1846年)。この部屋を改装する際、彼はジャンヌ・デュヴァルとその母親を、同じくサン・ルイ島にあ る、頭のない女通り(現在のル・グラティエ通り)6番地に住まわせた。 1846年以降、彼はホテルや家具付き部屋を次々と転々とし、その多くはごく短期間だった。1846年から1847年にかけて、彼は次々に以下の場所に居住した。 コルネイユホテル(コルネイユ通り)、 コケナール通り33番地(後のラマルティーヌ通り)、 ダンケルクホテル(ラフィット通り32番地)、 バビロン通り68番地(あるいは36番地?)、 フォークストーンホテル(ラフィット通り)、 プロヴァンス通り24番地、 トゥルノン通り7番地、 そして「見つけられないような」小さな家具付き部屋[49]。 ヌイイ・シュル・セーヌ、レピュブリック通り18番地(現在のヌイイ通り)(1848年8月)。 ディジョン(短期滞在)。 ヌイイ・シュル・セーヌ、レピュブリック通り95番地(現在のヌイイ通り)(1850年5月~1851年7月)。 25、マレ・デュ・テンプル通り(現在のイヴ・トゥディック通り)。 128、ポンペ通り、義父であるオーピック将軍の友人たちが所有する部屋。 11、ボンヌ・ヌーヴェル大通り(1852年5月~7月)。 ピガール通り60番地、サバティエ夫人が住んでいたフロショ通り4番地または16番地からほど近いホテル(1852年10月~1854年5月)。当時、ボードレールの母親と夫であるオーピック将軍は、シェルシュ・ミディ通り91番地に住んでいた。 61、サント・アンヌ通り、ホテル・ド・ヨーク(現在のホテル・ボードレール・オペラ)(1854年2月)。 セーヌ通り57番地、ホテル・デュ・マロック(1854年5月~1855年2月)。 1855年3月には「ホテルからホテルへと転々とし」、6回も引っ越した。6月初旬には、出会い宿[50]に滞在した。 ヌーヴ・デ・ボン・ザンファン通り13番地、ホテル・ド・ノルマンディ(1855年6月)。 セーヌ通り27番地(1855年7月~8月)。 アングーレーム・デュ・テンプル通り18番地(現在のジャン・ピエール・ティムボー通り)(1856年1月~6月)。そこで彼はジャンヌ・デュヴァルと再び同居したが、状況は改善せず(時には激しい口論も)、彼女は彼を去った。 ヴォルテール通り19番地、オテル・ヴォルテール(現在のオテル・デュ・カイ・ヴォルテール)(1856年6月~1858年11月)。ボードレールはここ で『悪の華』を完成させた。このホテルは、ボードレールの翻訳によるポーの小説を連載する『ユニヴェルサル・モニトゥール』の印刷所からすぐ近くにあっ た。ボードレールは一日中働いた後、印刷所でよく寝泊まりしていた。 母親の住むオンフルールと、ジャンヌの住むパリのボートレイユ通り22番地を往復し、出版社プーレ・マラシスを訪ねるためにアランソンにも何度か滞在した(1858年11月~1859年6月)。 アムステルダム通り22番地、ディエップホテル(1859年~1864年)。サバティエ夫人は1860年から、10番地のフェザンデリー通りという、そこ からそう遠くない場所に住んでいた。この時期、ボードレールはジャンヌ・デュヴァルをヌイイ・シュル・セーヌ、ルイ・フィリップ通り4番地に住まわせ、 1860年12月から1861年1月まで短期間同居した。 ベルギー滞在中は、ブリュッセルのモンターニュ通り28番地に住んだ(1864年から1866年)。ボードレールは主にオテル・デュ・グラン・ミロワール に滞在し、まれにパリに戻った際には、オテル・デュ・シュマン・ド・ノール、プレイス・デュ・ノールに滞在した。ジャンヌ・デュヴァルは当時、バティ ニョール地区、サフフロワ通り17番地に住んでいた。ベルギーで脳梗塞を発症したボードレールは、生きたまま本国に送還されたが、失語症に陥っていた。 シャイヨ地区、ドーム通り1番地にあるデュヴァル医師の診療所。ボードレールは1866年7月にこの診療所に入院し、1867年8月31日に亡くなった。 ボードレールはカフェによく通っていた。幼なじみ[51]によれば、彼は「カフェや路上で詩を作っていた」という。 若い頃、彼はオデオン広場にあるワイン商「シェ・デュヴァル」で友人たちと会っていた。また、カルチェ・ラタンにあるカフェ「ラ・ロトンド」も好きだっ た。彼は、トゥールネル岸辺にあるレストラン「ラ・トゥール・ダルジャン」でよく食事をしていた。このレストランは今でも同じ名前で営業しているが、内装 はボードレールの時代とはまったく違うものになっている。その後、プレトレ・サン・ジェルマン・ロクセロワ通りのカフェ「モムス」、マビーユ、プラド、 ショミエール、クロズリー・デ・リラスなどが彼の行きつけとなった。 |

| Regards sur l'œuvre Horreur et extase Article détaillé : Spleen baudelairien. photo sépia de Baudelaire en jaquette et gilet, mains dans les poches Charles Baudelaire, les mains dans les poches, par Nadar, 1862[53]. « Tout enfant, j'ai senti dans mon cœur deux sentiments contradictoires : l'horreur de la vie et l'extase de la vie. » (Mon cœur mis à nu). Toutes les grandes œuvres romantiques témoignent de ce passage de l'horreur à l'extase et de l'extase à l'horreur[54]. Ces impressions naissent chez Baudelaire du sentiment profond de la malédiction qui pèse sur la créature depuis la chute originelle. En ce sens, les Fleurs du Mal appartiennent au Génie du christianisme. Analysant ce qu'il appelait « le vague des passions » dans la préface de 1805 à cet ouvrage, Chateaubriand écrivait : « Le chrétien se regarde toujours comme un voyageur qui passe ici-bas dans une vallée de larmes, et qui ne se repose qu'au tombeau ». Pour Baudelaire, il ne s'agit ni de littérature, ni de notions plus ou moins abstraites, mais « du spectacle vivant de (sa) triste misère ». Comme la nature, l'homme est souillé par le péché originel et, à l'instar de René ou de Werther (Goethe), Baudelaire n'éprouve le plus souvent que le dégoût pour « la multitude vile » (Recueillement). Ce qui le frappe surtout, c'est l'égoïsme et la méchanceté des créatures humaines, leur paralysie spirituelle, et l'absence en elles du sens du beau comme du bien. Le poème en prose La Corde, s'inspirant d'un fait vrai, raconte comment une mère, indifférente à l'égard de son enfant qui vient de se pendre, s'empare de la corde fatale pour en faire un fructueux commerce[55]. dessin au trait simplifié d'une tête, signé Baudelaire Autoportrait de Charles Baudelaire. Baudelaire devait en souffrir plus que tout autre[54] : L'Albatros dénonce le plaisir que prend le « vulgaire » à faire le mal, et, singulièrement, à torturer le poète. Dans L'Art romantique, Baudelaire remarque : « C'est un des privilèges prodigieux de l'Art que l'horrible, artistement exprimé, devienne beauté et que la douleur rythmée et cadencée remplisse l'esprit d'une joie calme. » Des poèmes, comme Le Mauvais Moine, L'Ennemi, Le Guignon montrent cette aspiration à transformer la douleur en beauté. Peu avant Baudelaire, Vigny et Musset avaient également chanté la douleur. Comment Baudelaire aurait-il pu croire à la perfectibilité des civilisations ? Il n'a éprouvé que mépris pour le socialisme d'une part, le réalisme et le naturalisme d'autre part[56]. Avec une exception pour le réaliste Honoré de Balzac, chez qui il voyait bien davantage qu'un naturaliste (« Si Balzac a fait de ce genre roturier [le roman de mœurs] une chose admirable, toujours curieuse et souvent sublime, c'est parce qu'il y a jeté tout son être. J'ai maintes fois été étonné que la grande gloire de Balzac fût de passer pour un observateur ; il m'avait toujours semblé que son principal mérite était d'être visionnaire, et visionnaire passionné. »)[57]. Les sarcasmes à l'égard des théories socialistes (après 1848), réalistes ou naturalistes se multiplient dans son œuvre. Comme Poe dont il traduit les écrits, il considère « le Progrès, la grande idée moderne, comme une extase de gobe-mouches ». Pour en finir avec ce qu'il appelle « les hérésies » modernes, Baudelaire dénonce encore « l'hérésie de l'enseignement » : « La poésie, pour peu qu'on veuille descendre en soi-même, interroger son âme, rappeler ses souvenirs d'enthousiasme, n'a pas d'autre but qu'elle-même. […] Je dis que si le poète a poursuivi un but moral, il a diminué sa force poétique ; et il n'est pas imprudent de parier que son œuvre sera mauvaise »[58]. Bien que Victor Hugo et lui se rejoignent dans une même tradition française d' « éloquence ostentatoire »[59], il exerce aussi sa verve contre l'auteur des Misérables et caresse un moment le projet d'écrire un Anti-Misérables satirique[60]. Le poète ne s'en révolte pas moins contre la condition humaine. Il dit son admiration pour les grandes créations sataniques du romantisme comme Melmoth (roman noir — gothique — de Charles Robert Maturin). Négation de la misère humaine, la poésie ne peut être pour lui que révolte. Dans les Petits poèmes en prose, celle-ci prend une forme plus moderne et se fait même humour noir. |

作品について 恐怖と恍惚 詳細記事:ボードレールのスプレーン。 ジャケットとベストを着て、ポケットに手を突っ込んだボードレールのセピア色の写真 ポケットに手を突っ込んだシャルル・ボードレール、ナダール撮影、1862年[53]。 「子供の頃から、私は心の中で二つの相反する感情を感じていた。それは、人生に対する恐怖と、人生に対する恍惚である」(『私の心は裸である』)。 すべての偉大なロマン主義作品は、この恐怖から恍惚へ、そして恍惚から恐怖への移行を物語っている[54]。これらの印象は、原罪以来、人間を覆っている深い呪いという感覚からボードレールの中に生まれた。この意味で、『悪の華』はキリスト教の精神に属するものだ。 1805年のこの作品の序文で、シャトーブリアンは「情熱の波」と彼が呼んだものを分析し、こう書いている。「キリスト教徒は、この世を涙の谷として通り 過ぎ、墓で初めて安らぎを得る旅人であると常に考えている」。ボードレールにとって、それは文学でも、多かれ少なかれ抽象的な概念でもなく、「(彼の)悲 しい悲惨さの生きた光景」である。自然と同じように、人間は原罪によって汚されており、ルネやヴェルター(ゲーテ)のように、 ボードレールは、ほとんどの場合、「卑しい大衆」(『黙想』)に対して嫌悪感を抱くだけだ。彼が特に衝撃を受けたのは、人間という生き物の利己主義と悪 意、精神的な麻痺、そして美や善に対する感覚の欠如だった。散文詩「縄」は、実話に基づいており、自分の子供が首をつったことに無関心な母親が、その致命 的な縄を手に取り、それを儲けの商売に利用する様子を描いている[55]。 頭部の簡略化された線画、ボードレール署名入り シャルル・ボードレールの自画像。 ボードレールは、誰よりもこのことに苦しんだ[54]。「アルバトロス」は、「下品な」人々が悪を行うこと、特に詩人を苦しめることに喜びを見出すことを非難している。 ロマン主義の芸術の中で、ボードレールはこう述べている。「芸術の驚くべき特権の一つは、芸術的に表現された恐ろしいものが美となり、リズミカルで調和の とれた苦痛が、精神を穏やかな喜びで満たすことだ」。『邪悪な修道士』、『敵』、『不運』などの詩は、苦痛を美に変えようとするこの願望を示している。 ボードレールより少し前に、ヴィニーやミュッセも痛みを歌っていた。 ボードレールが、文明の完全性を信じることができただろうか?彼は、社会主義とリアリズム、そして自然主義に対して、軽蔑しか抱かなかった[56]。ただ し、リアリズム作家オノレ・ド・バルザックは例外だった。彼はバルザックを単なる自然主義者以上の存在と見なしていた(「バルザックがこの下層階級を題材 としたジャンル(風俗小説)を、常に興味深く、しばしば崇高な、素晴らしいものにしたのは、彼が全存在を注ぎ込んだからだ」)。バルザックの偉大な栄光は 観察者としての評価にあることに、私は何度も驚かされた。彼の主な功績は、先見の明のある、情熱的な先見者であったことだと、私は常々思っていた」 [57]。 彼の作品には、社会主義理論(1848年以降)、現実主義、自然主義に対する皮肉が数多く見られる。ポーの著作を翻訳した彼は、ポーと同様に「進歩という 偉大な現代思想は、ハエ取り紙のような恍惚状態である」と考えている。彼が「現代の異端」と呼ぶものを終わらせるために、ボードレールはさらに「教育とい う異端」を非難している。「詩は、たとえ自分が内面に入り込み、魂に問いかけ、熱狂の記憶を呼び起こそうとしても、それ自体以外の目的を持たない。[…] 詩人が道徳的な目的を追求した場合、その詩的力は弱まる、と私は言う。そして、その作品は悪くなるだろうと予測するのは、決して無謀なことではない 」と断言している。ヴィクトル・ユーゴーと彼は、同じフランス的な「誇示的な雄弁さ」の伝統を共有しているにもかかわらず[59]、彼は『レ・ミゼラブ ル』の作者に対してもその鋭い舌鋒を向け、一時、風刺的な『反レ・ミゼラブル』を執筆する計画を練っていた[60]。 詩人は、それにもかかわらず、人間の条件に対して反抗している。彼は、メルモス(チャールズ・ロバート・マチュリンのゴシック小説)のようなロマン主義の 偉大な悪魔的な作品に対する賞賛を述べている。人間の悲惨さを否定する詩は、彼にとって反抗以外の何ものでもない。散文詩集『小さな散文詩』では、その反 抗はより現代的な形を取り、ブラックユーモアさえも生んでいる。 |

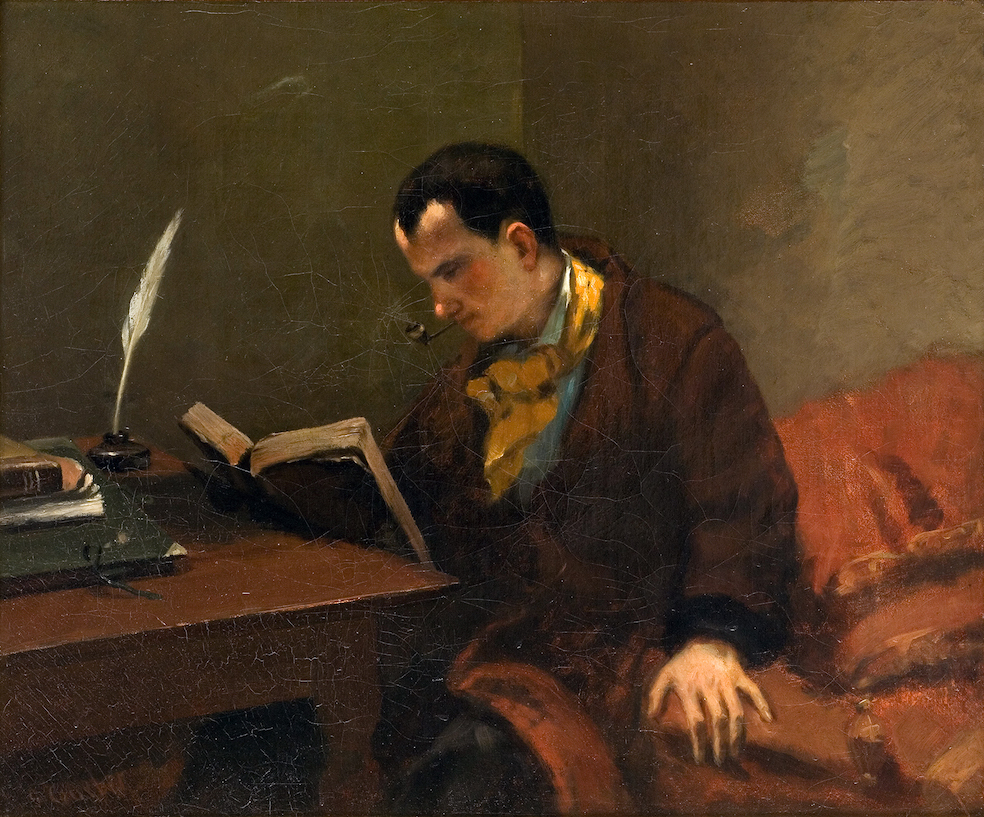

| Art poétique tableau d'un homme assis lisant attentivement un gros livre en fumant la pipe Portrait de Charles Baudelaire par Gustave Courbet, vers 1848. Rejetant le réalisme et le positivisme contemporains, Baudelaire sublime la sensibilité et cherche à atteindre la vérité essentielle, la vérité humaine de l'Univers, ce qui le rapproche du platonisme[réf. nécessaire]. Il écrit ainsi, en introduction à trois de ses poèmes dans le Salon de 1846 : « La première affaire d'un artiste est de substituer l'homme à la nature et de protester contre elle. Cette protestation ne se fait pas de parti pris, froidement, comme un code ou une rhétorique, elle est emportée et naïve, comme le vice, comme la passion, comme l'appétit. » et il ajoute, dans le Salon de 1859 : « L'artiste, le vrai artiste, le vrai poète, ne doit peindre que selon ce qu'il voit et ce qu'il sent. Il doit être réellement fidèle à sa propre nature. » Baudelaire énonce ainsi les principes de la sensibilité moderne : « Le beau est toujours bizarre. Je ne veux pas dire qu'il soit volontairement, froidement bizarre, car dans ce cas il serait un monstre sorti des rails de la vie. Je dis qu'il contient toujours un peu de bizarrerie, de bizarrerie non voulue, inconsciente, et que c'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le Beau. » C'est pourquoi l'imagination est pour lui « la reine des facultés ». En fait, elle substitue « une traduction légendaire de la vie extérieure » ; à l'action, le rêve. Cette conception de la poésie annonce celle de presque tous les poètes qui vont suivre. Cependant, Baudelaire n'a pas vécu son œuvre. Pour lui, vie et poésie restent dans une certaine mesure séparées (ce qu'il exprime en disant : La poésie est ce qu'il y a de plus réel, ce qui n'est complètement vrai que dans un autre monde). Là où Baudelaire et Stéphane Mallarmé ne pensent qu'à créer une œuvre d'art, les surréalistes voudront, après Arthur Rimbaud, réaliser une œuvre de vie et essaieront de conjuguer action et écriture. Malgré cette divergence d'avec ses successeurs, Baudelaire fut l'objet de vibrants hommages, tel celui que lui rendit le jeune Rimbaud, pour qui il représente un modèle : « Baudelaire est le premier voyant, roi des poètes, un vrai Dieu. » Il suffit de comparer ces propos : « […] qui n'a connu ces admirables heures, véritables fêtes du cerveau, où les sens plus attentifs perçoivent des sensations plus retentissantes, où le ciel d'un azur plus transparent s'enfonce dans un abîme plus infini, où les sons tintent musicalement, où les couleurs parlent, et où les parfums racontent des mondes d'idées ? Eh bien, la peinture de Delacroix me paraît la traduction de ces beaux jours de l'esprit. Elle est revêtue d'intensité et sa splendeur est privilégiée. Comme la nature perçue par des nerfs ultrasensibles, elle révèle le surnaturalisme[61]. » à ce passage du Premier Manifeste du surréalisme : « réduire l'imagination à l'esclavage, quand bien même il y irait de ce qu'on appelle grossièrement le bonheur, c'est se dérober à tout ce qu'on trouve, au fond de soi, de justice suprême. La seule imagination me rend compte de ce qui peut être, et c'est assez pour lever un peu le terrible interdit ; assez aussi pour que je m'abandonne à elle sans crainte de me tromper[62]. » Ainsi, le surnaturalisme porte en germe certains aspects de l'œuvre de Lautréamont, de Rimbaud et du surréalisme même. C'est à propos de la peinture d'Eugène Delacroix et de l'œuvre de Théophile Gautier que Baudelaire a usé de cette formule célèbre qui caractérise si justement son art : « Manier savamment une langue, c'est pratiquer une espèce de sorcellerie évocatoire. C'est alors que la couleur parle, comme une voix profonde et vibrante, que les monuments se dressent et font saillie sur l'espace profond ; que les animaux et les plantes, représentants du laid et du mal, articulent leur grimace non équivoque, que le parfum provoque la pensée et le souvenir correspondants ; que la passion murmure ou rugit son langage éternellement semblable[63]. » Baudelaire utilise régulièrement la synesthésie pour créer une fusion des sens, notamment dans le poème Correspondances. texte manuscrit d'une page titré Le Port Le Port, petit poème en prose paru en 1869 – manuscrit de Baudelaire. Avant lui, seul Gérard de Nerval avait pratiqué une poésie qui ne fût pas littérature. Libérée du joug de la raison, la poésie peut désormais exprimer la sensation. « En faisant de Baudelaire le chef de file d'une poésie de la sensation, Barrès le montre s'épuisant à « chercher de sensations en sensations des frissons, des frissons nouveaux[64]. » Lors de l'inauguration du monument Baudelaire au cimetière du Montparnasse, Armand Dayot, inspecteur des Beaux-Arts, rappellera cette recherche de la sensation : « Ce fait même d'avoir découvert un frisson nouveau, frisson qui va jusqu'à l'extrême limite de la sensibilité, presque au délire de l'Infini, dont il sut emprisonner les manifestations les plus fugitives, fait de Baudelaire un des explorateurs les plus audacieux, mais aussi des plus triomphants de la sensation humaine »[65]. Déjà, dans ses meilleurs poèmes, Baudelaire, tout comme Mallarmé et Maurice Maeterlinck après lui, ne conserve du vers classique que la musique. Par les césures irrégulières, les rejets et les enjambements, il élude le caractère trop mécanique de l'alexandrin et pose les prémices du vers impair de Verlaine et des dissonances de Laforgue, voire du vers libre. Baudelaire jette ainsi les bases du symbolisme. Inspiré par la lecture de Gaspard de la nuit d'Aloysius Bertrand, qui avait introduit en France le poème en prose, Baudelaire compose les Petits poèmes en prose et explique, dans sa préface : « Quel est celui de nous qui n'a pas, dans ses jours d'ambition, rêvé le miracle d'une prose poétique, musicale sans rythme et sans rime, assez souple et assez heurtée pour s'adapter aux mouvements lyriques de l'âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience ? »[66]. |

詩の芸術 パイプをくゆらせながら分厚い本を熱心に読んでいる男の絵 ギュスターヴ・クールベによるシャルル・ボードレールの肖像、1848年頃。 ボードレールは、当時のリアリズムや実証主義を拒絶し、感性を崇高なものとし、宇宙の本質的な真実、人間的な真実を追い求めた。それはプラトン主義に近い ものだった[出典が必要]。彼は、1846年のサロンで3つの詩の紹介文にこう書いている。「芸術家の第一の仕事は、自然を人間に置き換え、自然に対して 抗議することだ。この抗議は、偏見や冷徹さ、規範や修辞のようなものではない。それは、悪徳や情熱、欲望のように、熱狂的で純真なものだ」。」と記し、 1859年のサロンでは「芸術家、真の芸術家、真の詩人は、自分が見たもの、感じたものだけを描くべきだ。彼は自分の本性に真に忠実でなければならない」 と付け加えている。ボードレールはこうして、現代的な感性の原則を述べている。「美は常に奇妙なものである。それは、意図的に、冷たく奇妙なものであると いう意味ではない。そうであれば、それは人生の軌道から外れた怪物になってしまうからだ。私は、美には常に、意図的ではない、無意識の、少しの奇妙さが含 まれている、そして、その奇妙さこそが、美を美たらしめている、と言っているのだ。」 だからこそ、彼にとって想像力は「能力の女王」である。」だ。実際、想像力は「外部の生活を伝説的に翻訳する」ものであり、行動に代わって夢をもたらす。 この詩の概念は、その後続くほぼすべての詩人の概念の先駆けとなった。しかし、ボードレールは自分の作品を生き抜いたわけではない。彼にとって、人生と詩 はある程度分離したままであった(彼は次のように述べている: 詩は最も現実的なものであり、それは別の世界でのみ完全に真実である」と表現している)。 ボードレールとステファヌ・マラルメが芸術作品の創造だけを考えたのに対し、シュルレアリスム派は、アルチュール・ランボーに続き、人生そのものを作品と して実現し、行動と文章を結びつけようとした。後継者たちとのこうした相違にもかかわらず、ボードレールは、彼を模範とする若いランボーから、「ボード レールは最初の予見者であり、詩人の王であり、真の神である」という熱烈な賛辞を捧げられた。次の言葉を比べてみれば十分だ。 「[…] 感覚が鋭くなり、より鮮烈な感覚を捉える、脳の真のお祭りである、あの素晴らしい時間を知っている者はいないだろうか。そこでは、より透明な青空が、より 無限の深淵へと沈み込み、音は音楽のように響き、色は語りかけ、香りはアイデアの世界を語る。さて、ドラクロワの絵画は、こうした精神の美しい日々を表現 したものに思える。その絵画は強烈さを帯び、その素晴らしさは格別だ。超敏感な神経で知覚される自然のように、それは超自然主義[61]を明らかにしてい る。」 シュルレアリスム第一宣言のこの一節: 「想像力を奴隷化することは、たとえそれが俗に言う幸福に関わることだとしても、自分の心の奥底にある、究極の正義から逃れることだ。想像力だけが、あり うるものを私に知らせてくれる。それは、恐ろしい禁忌を少しは取り除くのに十分であり、また、私が間違いを恐れることなく想像力に身を委ねるのに十分でも ある。」 このように、超自然主義は、ロートレアモン、ランボー、そしてシュルレアリスムそのものの作品の特定の側面を内包している。 ボードレールは、ウジェーヌ・ドラクロワの絵画とテオフィル・ゴーティエの作品を評して、彼の芸術を的確に表現する有名な言葉を残している。「言語を巧み に操ることは、一種の喚起的な魔術を実践することである。そうして初めて、色彩は深く、響き渡る声のように語りかけ、記念碑は立ち上がり、深淵な空間にそ びえ立つ。醜さと悪の象徴である動物や植物は、その紛れもない表情を明らかにし、香りはそれに対応する思考や記憶を呼び起こし、情熱は、その永遠に変わら ない言葉をささやくか、あるいは咆哮するのだ」 ボードレールは、特に詩「対応」の中で、感覚の融合を生み出すために、共感覚を頻繁に用いている。 1ページの手書き原稿「港」 1869年に出版された短編散文詩「港」―ボードレールの手書き原稿。 彼以前、ジェラール・ド・ネルヴァルだけが、文学ではない詩を実践していた。理性の束縛から解放された詩は、もはや感覚を表現することができる。 「ボードレールを感覚の詩の旗手としたことで、バレは、彼が「感覚の中で、新たな戦慄、新たな戦慄を追い求める」ことに疲れ果てていることを示している[64]。」 モンパルナス墓地にボードレール記念碑が建立された際、美術監督官アルマン・ダヨは、この感覚の探求について次のように述べている。「新たな戦慄、つまり 感性の極限、無限の狂乱にも近い戦慄を発見し、その最もつかの間の表現を捉えることに成功した事実こそが、ボードレールを人間の感覚の探求者の中で最も大 胆かつ最も成功した人物の一人にしている」[65]。 すでに、その最高の詩において、ボードレールは、後のマラルメやモーリス・メーテルリンクと同様、古典的な詩形から音楽性だけを残している。不規則な切 断、リジェクト、エンジャンブメントによって、彼はアレクサンドリンの機械的な性格を回避し、ヴェルレーヌの奇数行詩やラフォルグの不協和音、さらには自 由詩の礎を築いた。こうしてボードレールは象徴主義の基礎を築いたのである。 フランスに散文詩を導入したアロイシウス・ベルトランの『夜のガスパール』に感銘を受けたボードレールは、『散文の小詩』を執筆し、その序文で次のように 述べている。「野心にあふれた日々、詩的な散文、リズムも韻も持たない音楽的な散文、魂の叙情的な動き、夢想のうねり、意識の揺らぎに順応するのに十分な 柔軟性と衝撃力を持つ散文の奇跡を夢見たことがない者などいるだろうか?」[66]。 |

Jeanne Duval Jeanne Duval, la « Vénus noire ». Dessin de Charles Baudelaire Jeanne Duval est la principale muse de Baudelaire, avant Apollonie Sabatier et Marie Daubrun. Il entretient une relation tumultueuse et résolument charnelle avec elle qui est proche des gens de théâtre et même comédienne secondaire au théâtre de la Porte-Sainte-Antoine., Baudelaire affirme : « Je donne et lègue tout ce que je possède à Mlle Lemer […] Moi, je n'ai que Jeanne Lemer. Je n'ai trouvé de repos qu'en elle […] ». Lettre testamentaire adressée le 30 juin 1845 à son notaire, Narcisse Ancelle, où il annonce son intention de se tuer. » Mais aussi : « Moi, je sais que, quelque agréable aventure, plaisir, argent, ou vanité qui m’arrive, je regretterai toujours cette femme (…). J’avais mis sur cette tête toutes mes espérances, comme un joueur ; cette femme était ma seule distraction, mon seul plaisir, mon seul camarade, et malgré toutes les secousses intérieures d’une liaison tempétueuse, jamais l’idée d’une séparation irréparable n’était entrée clairement dans mon esprit. Encore maintenant (…) je me surprends à penser en voyant un bel objet quelconque, un beau paysage, n’importe quoi d’agréable : pourquoi n’est-elle pas avec moi, pour admirer cela avec moi, pour acheter cela avec moi ? » — Charles Baudelaire, Lettre à Madame Aupick du 11 septembre 1856 Jeanne Duval représente pour lui l'ignorance intacte, l'animalité pure[67]. Plus tard, Baudelaire payera même la pension de Jeanne à l'hospice. Fait de ruptures et de réconciliations, leur ménage illustrait l'union de deux caractères forts. Jusqu'ici, on ignorait presque tout de Jeanne Duval en dehors de ses relations houleuses avec Charles Baudelaire et des poèmes sublimes qu'elle lui avait inspirés. Le livre Charles Baudelaire Œuvres complètes, écrit sous la direction d’André Guyaux et Andrea Schellino, collection La Pléiade, Gallimard (Paris), publié le 16 mai 2024 en est le témoignage : « Celle qui se fit appeler Jeanne Duval, ou Lemer, comme le ferait Baudelaire, est probablement née à Port-au Prince (Haïti), en novembre 1818, d’un père cabaretier et illettré, Jean Prosper, et d’une mère métisse, Jeanne Lemer, lointaine descendante d’une famille de Français où entra, à la faveur d’une de ces unions courantes, une femme noire et libre. Avec Jeanne, qui aurait débarqué au Havre en 1821 en compagnie de sa mère, nous allons d’hypothèse en hypothèse. » Or Madame Catherine Choupin, agrégée de lettres classiques, venait de publier le 27 avril 2024 Révélations sensationnelles sur Jeanne Duval, La muse de Baudelaire[68]. Elle aussi avait trouvé l’acte de naissance et de décès de Jeanne Prosper, sa traversée de l’Atlantique mais elle apportait des documents complémentaires. L’un est extrait des archives de la préfecture de police de Paris et prouve que les actes de naissance et de décès sont bien ceux de Jeanne, muse de Baudelaire[69]. L’autre, nouveau document extrait des archives du port du Havre, prouve que sa mère était de peau blanche européenne, née en France et que Jeanne avait une sœur, aînée de 8 ans, Gabrielle[70]. Poèmes rendant hommage à Jeanne Duval Le Balcon ; Parfum exotique (lire) ; La Chevelure ; Le Serpent qui danse ; Une charogne ; Sed non satiata ; Le Léthé ; Remords posthume. Ce dernier poème, détaillant le destin réservé à Jeanne après sa mort, est assez peu élogieux. Il tire le bilan amer et cruel d'une relation qui n'aura pu satisfaire Baudelaire et se sera avérée source de souffrances bien plus que de bonheur. Il se conclut ainsi : « Et le ver rongera ta peau comme un remords »[71]. |

ジャンヌ・デュヴァル ジャンヌ・デュヴァル、「黒いヴィーナス」。 シャルル・ボードレールの絵 ジャンヌ・デュヴァルは、アポローニー・サバティエやマリー・ドーブランに先立つ、ボードレールの主要なミューズである。彼は、演劇関係者に親しく、ポル ト・サント・アントワーヌ劇場の脇役女優でもあった彼女と、激動の、そして断固として肉欲的な関係を持っていた。ボードレールは次のように述べている。 「私は、自分の所有するすべてのものを、ルメール嬢に贈与し、遺贈する […] 私にとって、ジャンヌ・ルメールだけがすべてだ。彼女だけが私の安らぎだ」と述べた。1845年6月30日に公証人ナルシス・アンセル宛てに送った遺書で、彼は自殺の意思を表明している。 また、 「どんなに楽しい冒険や喜び、お金、虚栄心が訪れても、私はこの女性をいつまでも恋しく思うだろう(…)。私は、ギャンブラーのように、この女性にすべて の望みを託していた。この女性は、私の唯一の気晴らしであり、唯一の喜びであり、唯一の仲間であった。そして、嵐のような関係による内面の動揺にもかかわ らず、修復不可能な別れという考えが、私の頭にはまったく浮かばなかった。今でも(…)何か美しいもの、美しい風景、楽しいものを見かけると、なぜ彼女は 私と一緒に、これを一緒に賞賛し、これを一緒に買わないのだろう、とつい考えてしまう。 — シャルル・ボードレール、1856年9月11日付、オーピック夫人への手紙 ジャンヌ・デュヴァルは、彼にとって、無垢な無知、純粋な動物性[67] を体現していた。 後に、ボードレールはジャンヌの養老院の費用さえも負担することになった。別れと和解の繰り返しだった彼らの生活は、2人の強い性格の結合を象徴していた。 これまで、ジャンヌ・デュヴァルについては、シャルル・ボードレールとの波乱に満ちた関係と、彼女が彼にインスピレーションを与えた崇高な詩以外、ほとん ど何も知られていなかった。アンドレ・ギヨーとアンドレア・シェリーノの監修による『シャルル・ボードレール全集』(ラ・プレヤード叢書、 2024年5月16日に出版された。 「ジャンヌ・デュヴァル、あるいはレメールと名乗った彼女は、おそらく1818年11月にポルトープランス(ハイチ)で、無学な酒場の主人である父ジャ ン・プロスペルと、混血の母ジャンヌ・ルメールの間に生まれた。ジャン・プロスペルと、混血の母ジャンヌ・ルメールとの間に生まれた。母はフランス人の家 系の遠い子孫で、当時よくあったことだが、自由の身である黒人女性と結婚した。1821年に母とともにル・アーヴルに上陸したとされるジャンヌについて は、推測が飛び交っている。」 一方、古典文学の教授であるカトリーヌ・シュパンは、2024年4月27日に『ジャンヌ・デュヴァル、ボードレールのミューズに関するセンセーショナルな 暴露』[68]を出版したばかりだった。彼女もジャンヌ・プロスペルの出生証明書と死亡証明書、大西洋横断の記録を見つけたが、さらに補足的な資料も提供 した。1つはパリ警察本部の公文書館から入手したもので、出生証明書と死亡証明書が確かにボードレールのミューズ、ジャンヌのものであることを証明してい る[69]。もう1つはル・アーヴル港の公文書館から入手した新しい文書で、彼女の母親はフランス生まれの白人のヨーロッパ人であり、ジャンヌには8歳年 上の姉、ガブリエルがいたことを証明している[70]。 ジャンヌ・デュヴァルに捧げられた詩 バルコニー エキゾチックな香り(読む 髪 踊る蛇 腐肉 セド・ノン・サティータ レテ 死後の後悔 この最後の詩は、死後のジャンヌの運命について詳しく述べているが、あまり称賛的な内容ではない。ボードレールを満足させることはできず、幸福よりもむし ろ苦しみをもたらした関係について、苦く残酷な結論を下している。その結末は、「そして、虫が後悔のようにあなたの肌を蝕むだろう」[71]というもので ある。 |

| Idées politiques Fortement influencé par Joseph de Maistre, dont il adopte en 1851 la lecture analogique de l'histoire comme signe d'une écriture providentielle[72], adepte d'un catholicisme aristocratique et mystique, dandy de surcroît, Baudelaire rejette les Lumières, la Révolution, la démocratie et la tyrannie de l'opinion publique[73]. Selon lui, « il n'y a de gouvernement raisonnable et assuré que l'aristocratique » car « monarchie ou république, basées sur la démocratie, sont également absurdes et faibles »[74]. Il évoque l'ivresse que lui a fait éprouver la révolution de 1848, mais précise : « De quelle nature était cette ivresse ? Goût de la vengeance. Plaisir naturel de la démolition. […] Goût de la destruction ». Le coup d'État mené par Louis-Napoléon dans la nuit du 1er au 2 décembre 1851 ne lui laisse plus aucune illusion : « Le 2 décembre m'a physiquement dépolitiqué » écrit-il à Narcisse Ancelle le 5 mars 1852[75]. Il écrit : « Politique. - Je n'ai pas de convictions, comme l'entendent les gens de mon siècle, parce que je n'ai pas d'ambition ». Pessimiste, il dénonce l'absurdité de l'idée de progrès et l'hérésie moderne de la suppression du péché originel[76]. L'homme éternel n'est que « l'animal de proie le plus parfait »[77]. De là procède la violence polémique de ses textes (notamment les derniers), le sentiment de l'inéluctable décadence, la conviction de la victoire du satanisme ainsi que des affirmations comme : « Il n'existe que trois êtres respectables : le prêtre, le guerrier, le poète. Savoir, tuer et créer »[78] et il ajoute : « Les autres hommes sont taillables et corvéables, faits pour l'écurie, c'est-à-dire pour exercer ce qu'on appelle des professions ». Dans Pauvre Belgique, il rapporte : « On me dit qu'à Paris 30 000 pétitionnent pour l'abolition de la peine de mort. 30 000 personnes qui la méritent ». Dans Mon cœur mis à nu, il explique que la peine de mort « a pour but de sauver (spirituellement) la société et le coupable » et précise : « Pour que le sacrifice soit parfait, il faut qu'il y ait assentiment et joie, de la part de la victime. Donner du chloroforme à un condamné à mort serait une impiété, car ce serait lui enlever la conscience de sa grandeur comme victime et lui supprimer les chances de gagner le Paradis ». Dans « Entre Bainville et Baudelaire », Maurras saluait en Baudelaire l'admirateur de Maistre qui, « dans la faible mesure de l'attention donnée à la vie civique, [avait pris parti] contre tout ce qui ressemblait à la voix du peuple et au suffrage universel. Chrétien bizarre, tourmenté, dissident, il n'en professait pas moins les dogmes les plus opposés à ceux du Vicaire savoyard, tels que la bonté naturelle de l'homme ou l'utilité publique d'une volonté générale »[79]. |

政治思想 ジョセフ・ド・メストルの影響を強く受け、1851年には、歴史を摂理の兆しとして解釈する彼のアナロジー的読解を採用した[72]。貴族的で神秘的なカ トリックの信奉者であり、さらにダンディでもあったボードレールは、啓蒙主義、革命、民主主義、そして世論の専制を拒絶した[73]。彼によれば、「合理 的な、確実な政府は貴族制だけである」と。なぜなら「民主主義に基づく君主制も共和国も、同様に不条理で脆弱である」からだという[74]。 彼は1848年の革命がもたらした陶酔感について言及しているが、「その陶酔感とはどのようなものだったのか?復讐の喜び。破壊の自然な喜び。[…] 破壊への嗜好」と述べている。1851年12月1日から2日にかけての夜、ルイ・ナポレオンによるクーデターは、彼に一切の幻想を残さなかった。「12月 2日は、私を物理的に政治から遠ざけた」と、彼は1852年3月5日にナルシス・アンセルに書いている[75]。彼はこう書いている。「政治について。私 は、私の世代の人々が理解するような信念を持っていない。なぜなら、私には野心がないからだ」。 悲観主義者である彼は、進歩という概念の不合理さや、原罪の廃止という現代的な異端を非難している[76]。永遠の人間は「最も完璧な肉食動物」に過ぎな い[77]。そこから、彼の文章(特に最後のもの)の論争的な暴力性、避けがたい衰退の感覚、悪魔主義の勝利への確信、そして「尊敬すべき存在は三つしか ない。司祭、戦士、詩人だ。知ること、殺すこと、創造すること」[78] さらに彼は、「他の人間は搾取され、酷使される存在であり、馬小屋、つまりいわゆる職業に就くために生まれている」と付け加えている。 『貧しいベルギー』の中で、彼はこう述べている。「パリでは3万人が死刑廃止の請願をしていると聞く。3万人の死刑に値する者たちだ」。『私の心は裸であ る』の中で、彼は死刑は「(精神的に)社会と有罪者を救うことを目的としている」と説明し、次のように述べている。「犠牲が完璧であるためには、犠牲者側 の同意と喜びが必要だ。死刑囚にクロロホルムを与えることは不敬である。それは、犠牲者としての自らの偉大さを認識する意識を奪い、楽園に入るチャンスを 奪うことになるからだ」。 『バインヴィルとボードレール』の中で、モーラスはボードレールを、マイストの崇拝者として称賛している。ボードレールは、「市民生活に対する関心の低さ から、民衆の声や普通選挙に似たものすべてに反対の立場を取った」人物である。奇妙な、苦悩に満ちた、反体制的なキリスト教徒でありながら、彼は、人間の 生来の善性や、一般意志の公共的有用性など、サヴォワの司教の教義とは正反対の教義を信奉していた」[79]。 |

audelaire jugé par quelques contemporains photo ovale en plan américain de Baudelaire regardant au loin, la main glissée dans son gilet Charles Baudelaire par Nadar, printemps 1862. Le 13 juillet 1857, Gustave Flaubert remercie Baudelaire en ces termes pour l'envoi d'un exemplaire des Fleurs du mal : « … depuis huit jours, je le relis, vers à vers, mot à mot et, franchement, cela me plaît et m'enchante. — Vous avez trouvé le moyen de rajeunir le romantisme. Vous ne ressemblez à personne (ce qui est la première de toutes les qualités). L'originalité du style découle de la conception. La phrase est toute bourrée par l'idée, à en craquer. — J'aime votre âpreté, avec ses délicatesses de langage qui la font valoir, comme des damasquinures sur une lame fine. […] Ah ! vous comprenez l'embêtement de l'existence, vous ! […] Ce qui me plaît avant tout dans votre livre, c'est que l'art y prédomine. Et puis vous chantez la chair sans l'aimer, d'une façon triste et détachée qui m'est sympathique. Vous êtes résistant comme le marbre et pénétrant comme un brouillard d'Angleterre »[80]. Barbey d'Aurevilly souligna dans les Fleurs du mal « la réussite des détails, […] la fortune de la pensée, […] le luxe et l'efflorescence de la couleur », mais surtout « l'architecture secrète, un plan calculé », concluant que Baudelaire n'avait que deux voies à suivre après l'écriture d'un tel recueil : « Se brûler la cervelle… ou se faire chrétien ! » Il lui écrivit une lettre dithyrambique et drolatique, où il le qualifiait d' « ivrogne d'ennui, d'opium et de blasphèmes ». Victor Hugo lui écrit en octobre 1859 qu'il ne partage pas sa vision de l'art pour l'art, lui préférant « l'art pour le progrès », mais reconnaît qu'il donne à la poésie une force neuve : « Vous dotez le ciel de l'art d'on ne sait quel rayon macabre. Vous créez un frisson nouveau ». Leconte de Lisle, le 1er décembre 1861, s'émerveille de voir comment, dans la poésie des Fleurs du mal, « tout concorde à l'effet produit, laissant à la fois dans l'esprit la vision de choses effrayantes et mystérieuses, dans l'oreille exercée comme une vibration multiple et savamment combinée de métaux sonores et précieux, et dans les yeux de splendides couleurs ». Comme d'autres, il est sensible à l'originalité de l'œuvre « marquée du sceau énergique d'une longue méditation ». Sainte-Beuve situe l'œuvre de Baudelaire « à la pointe extrême du Kamtchatka romantique » et voit en l'auteur le représentant parfait de ces cercles littéraires « où l'on récite des sonnets exquis, où l'on s'enivre avec le haschisch pour en raisonner après, où l'on prend de l'opium et mille drogues abominables dans des tasses d'une porcelaine achevée ». Théodore de Banville parle de la publication des Fleurs du mal et de leurs « courts chefs-d'œuvre » comme d'un « véritable événement littéraire ». Paul Verlaine juge les poèmes des Fleurs du mal comme « la quintessence, […], la concentration extrême » de ce qui fait « l'homme moderne, avec ses sens aiguisés et vibrants, son esprit douloureusement subtil, son cerveau saturé de tabac, son sang brûlé d'alcool, bref cet échantillon d'humanité qu'il appelle « le bilio-nerveux par excellence » ». Théophile Gautier dit de lui, en 1868, que « ce poète que l'on cherche à faire passer pour une nature satanique éprise du Mal et de la dépravation […] avait l'amour du Bien et du Beau au plus haut degré ». Mais c'est sans doute chez Arthur Rimbaud que le jugement est le plus remarquable, il déclare en 1871, à Paul Demeny, dans la célèbre Lettre du voyant : « Baudelaire est le premier voyant, roi des poètes, un vrai Dieu. »[81] D'autres, en revanche, jettent sur l'œuvre et l'homme des commentaires au vitriol. Ainsi, pour les Goncourt, Baudelaire appartient au cercle des « épaffeurs cyniques », proférant en public d'énormes obscénités. Ils le croisent, deux mois après le procès d'août 1857, et en laissent le portrait suivant : « […] Sans cravate, le col nu, la tête rasée, en vraie toilette de guillotiné. Une seule recherche : de petites mains lavées, écurées, mégissées. La tête d'un fou, la voix nette comme une lame. Une élocution pédantesque ». Ils ajoutent qu'il « se défend, assez obstinément […] d'avoir outragé les mœurs dans ses vers »[82]. Louis Edmond Duranty qualifie le poète de « croque-mitaine littéraire » au talent surfait « qui emploie les niaiseries du mystère et de l'horreur pour étonner le public ». Jules Vallès n'a vu en Baudelaire « qu'un fou », « un fanfaron d'immoralité » créateur d'un monde où « les anges avaient des ailes de chauve-souris avec des faces de catins ». Un certain Louis Goudall s'étonne, dans Le Figaro du 4 novembre 1855, que « Baudelaire [ait] réussi à se faire passer dans le monde des lettres pour un poète de génie » quand on voit comment, à la publication de ses poèmes, sa « réputation et [son] talent […] se brisèrent en mille pièces », ajoutant : « Je défie bien la postérité d'en retrouver un morceau ». Comment pourrait-il en être autrement, explique-t-il, devant l'« inspiration puérilement prétentieuse », l'« entassement d'allégories ambitieuses pour dissimuler l'absence d'idées », la « langue ignorante, glaciale, sans couleur » et le goût partout affiché pour l'immonde et le scabreux. Non, décidément Baudelaire « ne sera plus cité désormais que parmi les fruits secs de la poésie contemporaine »[83]. |

同時代人によるボードレールの評価 ボードレールが遠くを見つめ、手をベストに差し込んだアメリカンスタイルの楕円形写真 ナダール撮影、1862年春。 1857年7月13日、ギュスターヴ・フローベールは、ボードレールに『悪の華』の1冊を送ってくれたことに対して、次のように感謝の意を表している。 「…この1週間、私はそれを一節一節、一語一語読み返している。率直に言って、私はそれを楽しみ、魅了されている。君はロマン主義を若返らせる方法を見つ けたのだ。君は誰とも似ていない(これは何よりも重要な資質だ)。その独創的なスタイルは構想から生まれている。その文章は、アイデアでいっぱいで、破裂 しそうだ。— 君の辛辣さと、それを引き立たせる繊細な言葉遣いが好きだ。それは、鋭い刃に施されたダマスカス細工のようだ。[…] ああ、お前は人生の煩わしさを理解しているのだな![…] お前の本で何よりも私が気に入っているのは、芸術が支配的であることだ。そして、お前は肉体を愛することなく、私が共感できる、悲しくも淡々とした方法で それを歌っている。お前は大理石のように頑強で、イギリスの霧のように鋭い」[80]。 バルベ・ド・オーレヴィリーは『悪の華』の中で、「細部の成功、[…] 思想の幸運、[…] 色彩の豪華さと開花」、そして何よりも「秘密の構造、計算された計画」を強調し、ボードレールはこのような詩集を書いた後、2つの道しか残されていないと 結論づけた。「頭を焼くか…キリスト教徒になるか!」彼は、ボードレールを「退屈とアヘンと冒涜の酔っ払い」と評する、熱狂的で滑稽な手紙をボードレール に送った。 ヴィクトル・ユーゴーは1859年10月、芸術のための芸術という彼の考えには賛同できないが、「進歩のための芸術」を好むと書きながら、彼が詩に新たな 力を与えていることを認めている。「君は芸術という天に、何とも言えない不気味な輝きを与えている。君は新たな戦慄を生み出している」。 1861年12月1日、ルコント・ド・リールは、『悪の華』の詩において、 「すべてが調和して効果を生み出し、心には恐ろしく神秘的なもののイメージを、鍛えられた耳には、響きのある貴金属の、巧みに組み合わせた複数の振動を、 そして目には、見事な色彩を、それぞれ残す」ことに驚嘆している。他の者たちと同様、彼は「長い熟考の力強い刻印が押された」この作品の独創性に感銘を受 けた。 サント=ボーヴは、ボードレールの作品を「ロマンチックなカムチャツカの最先端」に位置づけ 」の極点に位置づけ、この作家を「絶妙なソネットを朗読し、ハシシで酔いしれてその後議論し、完璧な磁器のカップでアヘンや無数の忌まわしい薬物を摂取す る」文学界の完璧な代表者と見なしている。 テオドール・ド・バンヴィルは、『悪の華』の出版とその「短い傑作」について、「真の文学的出来事」と評している。 ポール・ヴェルレーヌは『悪の華』の詩を「現代人、すなわち鋭く敏感な感覚、痛ましいほど繊細な精神、タバコで飽和した脳、アルコールで燃え尽きた血、 つまり彼が「究極の神経質」と呼ぶ人間性の見本」を形作る要素の「真髄、[…]、極度の凝縮」だと評した。 テオフィル・ゴーティエは1868年、彼について「悪と堕落に傾倒する悪魔的な性質であると世間に思わせようとしているこの詩人は[…]、最高度に善と美を愛していた」と述べている。 しかし、おそらく最も注目すべき評価は、アルチュール・ランボーによるものだ。1871年、有名な「予見者の手紙」の中で、彼はポール・ドメニーにこう述べている。「ボードレールは、最初の予見者であり、詩人の王であり、真の神である」[81] 一方、彼の作品や人間性を辛辣に批判する者もいた。 たとえば、ゴンクール兄弟は、ボードレールを「シニカルな暴言者」の仲間入りとして、公の場で卑猥な言葉を吐く人物とみなした。彼らは、1857年8月の 裁判の2か月後にボードレールと出会い、次のような人物像を描いている。「[…] ネクタイもせず、襟元もむき出し、頭を剃り上げ、まさにギロチン台に送られる者の格好だ。ただひとつ目立つのは、洗われ、手入れされ、なめされた小さな手 だ。狂人のような頭、刃のように鋭い声。衒学的な話し方だ」。彼らはさらに、「彼は、自分の詩で公序良俗を傷つけたことを、かなり頑なに否定している」と 付け加えている[82]。 ルイ・エドモン・デュランティは、この詩人を「文学の怪談屋」と呼び、その才能は過大評価されており、「謎や恐怖というつまらない手法を使って観客を驚かせている」と評している。 ジュール・ヴァレスはボードレールを「狂人」であり、「不道徳を誇示する者」であり、「天使たちがコウモリの翼と娼婦の顔を持つ」世界を創り出した者と見なした。 1855年11月4日付のル・フィガロ紙で、あるルイ・グダールという人物は、ボードレールが「文学界で天才詩人としての地位を確立した」ことに驚きを表 明している。彼の詩集が刊行されたとき、その「評判と才能は粉々に砕け散った」ことを考えると、なおさらのことだ。さらに彼はこう付け加えている。「後世 の人々がその断片を見つけ出すことなど、到底不可能だろう」 「幼稚で気取ったインスピレーション」、「アイデアの欠如を隠すための野心的な寓話の積み上げ」、「無知で冷たく、色のない言葉」、そして至る所に表れて いる卑猥で下品なものへの嗜好を前にして、そうなるのも当然だと彼は説明する。いや、ボーデルレは「今後、現代詩の乾燥果実としてのみ引用されるだろう」 [83]。 |

| Principaux ouvrages photo d'un volume de La Pléiade titré Baudelaire Œuvres complètes Baudelaire, dans la Bibliothèque de la Pléiade, Œuvres complètes, volume I. Lettres (1841-1866) ; Salon de 1845 ; Salon de 1846, illustré par Raymond Pelez ; La Fanfarlo, nouvelle (1847) ; Du vin et du haschisch (1851) ; Journaux intimes (1851-1862) ; L'Art romantique (1852) ; Morale du joujou (1853, réécrit en 1869) ; Exposition universelle (1855) ; Les Fleurs du mal (1857 - 1861 - 1868) ; Salon de 1859 ; Les Paradis artificiels (1860) ; Réflexions sur quelques-uns de mes contemporains (1861) ; Richard Wagner et Tannhäuser à Paris (1861) ; L'œuvre et la vie d'Eugène Delacroix (1863) ; Le Peintre de la vie moderne (1863) ; Mon cœur mis à nu, journal intime (1864) ; Les Épaves, comprenant les 6 pièces condamnées des Fleurs du Mal (1866) ; Curiosités esthétiques (1868) ; L'Art romantique (1869) ; Petits poèmes en prose ou Le Spleen de Paris, publication posthume (1869) ; Pauvre Belgique (inachevé)[84],[85]. Baudelaire fut également parmi les premiers traducteurs d'Edgar Allan Poe, qu'il contribua à faire connaître en France. Il réunit ses traductions dans plusieurs recueils, notamment les Histoires extraordinaires. |

主な著作 『プレアード』シリーズの一冊、タイトルは『ボードレール全集』 ボードレール、プレアード文庫、全集、第1巻。 書簡集(1841-1866年) 1845年のサロン 1846年のサロン、レイモン・ペレズによる挿絵付き 『ファンファーロ』(1847年) 『ワインとハシシ』(1851年) 『日記』(1851-1862年) 『ロマン主義芸術』(1852年) 『おもちゃの道徳』(1853年、1869年に改稿) 『万国博覧会』(1855年) 悪の華(1857年 - 1861年 - 1868年)。 1859年のサロン。 人工の楽園(1860年)。 同時代人に関する考察(1861年)。 リヒャルト・ワーグナーとタンホイザー、パリにて(1861年)。 ウジェーヌ・ドラクロワの生涯と作品(1863年) 現代生活の画家(1863年) 私の心は裸である、日記(1864年) 難破船、悪の華から削除された6作品を含む(1866年) 美的好奇心(1868年) ロマン主義芸術(1869年) 『散文の小詩、あるいはパリの憂鬱』(死後出版、1869年) 『貧しいベルギー』(未完)[84]、[85]。 ボードレールは、エドガー・アラン・ポーの最初の翻訳者の一人でもあり、ポーをフランスに紹介することに貢献した。彼は、その翻訳作品をいくつかの詩集、特に『非凡な物語』にまとめた。 |

| Hommages sculpure du torse d'un être humain penché en avant le menton appuyé sur ses poings Cénotaphe de Charles Baudelaire au cimetière du Montparnasse à Paris. Musique Article détaillé : Mise en musique des poèmes de Charles Baudelaire. Henri Duparc, deux poèmes de Baudelaire, pour chant et piano : L'Invitation au voyage (1870), orchestration du compositeur La Vie antérieure (1884), orchestration du compositeur Claude Debussy, Cinq poèmes de Charles Baudelaire, pour chant et piano : Le Balcon (1888), orchestration John Adams (1994) Harmonie du soir (1889), orchestration John Adams (1994) Le jet d'eau (1889), orchestration John Adams (1994) Recueillement (non datée), orchestration John Adams (1994) La mort des amants (1887) Louis Vierne, Cinq poèmes de Baudelaire (1919) pour chant et piano : Recueillement, orchestration du compositeur Réversibilité, orchestration du compositeur Le Flambeau vivant, orchestration du compositeur La cloche fêlée, orchestration du compositeur Les Hiboux, orchestration du compositeur André Caplet, deux poèmes de Baudelaire (1922) pour chant et piano : La Cloche fêlée La Mort des pauvres Saint Preux, « Your hair » en hommage à « La chevelure ». La Tordue, T'es fou: À une mendiante rousse. La chanson Lola est inspirée du poème Lola de Valence. Cénotaphe Le cénotaphe de Baudelaire est situé entre les 26e et 27e divisions du cimetière parisien du Montparnasse. Ce monument ne doit pas être confondu avec sa tombe située dans le même cimetière, dans la 6e division[86]. Odonymie Honfleur À Honfleur, où il séjourna chez sa mère Caroline en 1859 puis brièvement en 1860 et en 1865, une rue porte son nom. Le poète surnommait la demeure de celle-ci la « maison joujou ». Acquise ensuite par le principal du collège de la ville, elle est louée par Alphonse Allais de 1898 à 1900 puis détruite, remplacée par un bâtiment hospitalier puis, en 1977, par un pavillon privé. La voie qui la borde est d'ailleurs la rue Alphonse-Allais, la rue Baudelaire, plus petite, inaugurée en 1923, étant située à l'une de ses intersections. Au croisement, une plaque commémorative présente une photo de la « maison joujou ». Baudelaire y envoya Le Voyage à son éditeur, y commença son étude sur Théophile Gautier et acheva la deuxième édition des Fleurs du mal. Toujours à Honfleur, l'auditorium de la médiathèque porte son nom, tandis que sa phrase « Honfleur a toujours été le plus cher de mes rêves » est gravée sur la paroi vitrée de la salle de lecture inaugurée en 2010. Enfin, son buste trône parmi d'autres dans les jardins des personnalités inauguré en 2004[87]. Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ? |

オマージュ 前かがみになり、顎を拳に当てた人間の胴体の彫刻 パリのモンパルナス墓地にあるシャルル・ボードレールの記念碑。 音楽 詳細記事:シャルル・ボードレールの詩の音楽化。 アンリ・デュパルク、ボードレールの2つの詩、声楽とピアノのための作品: 『旅への誘い』(1870年)、作曲家によるオーケストレーション 『前世』(1884年)、作曲家によるオーケストレーション クロード・ドビュッシー、シャルル・ボードレールの5つの詩、声楽とピアノのための作品: 『バルコニー』(1888年)、ジョン・アダムスによるオーケストレーション (1994) 夕べの調和 (1889)、ジョン・アダムズによる管弦楽編曲 (1994) 噴水 (1889)、ジョン・アダムズによる管弦楽編曲 (1994) 黙想 (日付不明)、ジョン・アダムズによる管弦楽編曲 (1994) 恋人の死 (1887) ルイ・ヴィエルヌ、ボードレールの五つの詩 (1919) 声楽とピアノのための: 黙想、作曲家による編曲 可逆性、作曲家による編曲 生きている松明、作曲家による編曲 ひび割れた鐘、作曲家による編曲 フクロウたち、作曲家による編曲 アンドレ・カプレ、ボードレールの2つの詩(1922年)歌とピアノのための: ひび割れた鐘 貧しい者たちの死 サン・プレ、「あなたの髪」は「髪」へのオマージュ。 ひねくれた女、あなたは狂っている: 赤毛の物乞い女へ。 歌「ローラ」は、ヴァランスによる詩「ローラ」に触発されたものである。 記念碑 ボードレールの記念碑は、パリのモンパルナス墓地の26区と27区の間に位置している。この記念碑は、同じ墓地の6区にある彼の墓と混同してはならない[86]。 地名 オンフルール 1859年、そして1860年と1865年に短期間、母親のキャロラインのもとで過ごしたオンフルールには、彼の名前にちなんで名付けられた通りがある。 詩人は、彼女の住居を「おもちゃの家」と呼んでいた。その後、この家は町の中学校の校長によって購入され、1898年から1900年までアルフォンス・ア レーによって借りられた後、取り壊され、病院に取って代わられ、1977年には民間の別荘に取って代わられた。この建物の脇を通る通りは、アルフォンス・ アレー通りであり、1923年に開通した、より小さなボードレール通りはその交差点の一つにある。交差点には、「おもちゃの家」の写真を掲載した記念プ レートが設置されている。ボードレールは、この家で『旅』を出版社に送り、テオフィル・ゴーティエに関する研究を始め、『悪の華』の第2版を完成させた。 また、オンフルールでは、メディアテークの講堂が彼の名前にちなんで名付けられており、2010年に開館した閲覧室のガラス壁には、「オンフルールは、常 に私の最も大切な夢であった」という彼の言葉が刻まれている。さらに、2004年に開園した「著名人庭園」には、彼の胸像が他の胸像とともに堂々と置かれ ている。 このセクションは空っぽ、詳細が不十分、または不完全だ。君の助けを歓迎する!どうすればいい? |

| Notes et références |

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Baudelaire |