Ewok

The Ewoks (singular: Ewok)

are a fictional species of small, furry, mammaloid, bipeds in the Star

Wars universe.But they use their own language borrowed from the Kalmyk,

Nepalese, and Tibetan.

Ewok

The Ewoks (singular: Ewok)

are a fictional species of small, furry, mammaloid, bipeds in the Star

Wars universe.But they use their own language borrowed from the Kalmyk,

Nepalese, and Tibetan.

| The Ewoks (singular: Ewok) are

a fictional species of small, furry, mammaloid, bipeds in the Star Wars

universe. They inhabit the forest moon of Endor and live in arboreal

huts and other simple dwellings, being seen as primitive in comparison

with other sentient species. Ewoks debuted in the 1983 feature film

Return of the Jedi and have since appeared in two made-for-television

films, The Ewok Adventure (1984) and Ewoks: The Battle for Endor

(1985), as well as a 2D animated series, several books and games, and

briefly in the 2019 feature film Star Wars: The Rise of Skywalker. |

イウォーク(単数形:Ewok)は、スター・ウォーズの世界に登場す

る、小型で毛むくじゃらの哺乳類型二足歩行の架空の種である。森の月エンドアに生息し、樹上の小屋やその他の簡素な住居に住んでいる。イウォークは

1983年の長編映画『ジェダイの帰還』でデビューし、その後2本のテレビ映画『イウォーク・アドベンチャー』(1984年)と『イウォーク』(1985

年)に登場している:

2Dアニメシリーズ、いくつかの書籍やゲーム、そして2019年の長編映画『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの逆襲』にも短期間登場した。 |

Concept and creation Concept and creationGeorge Lucas created the Ewoks because he wanted Return of the Jedi to feature a tribe of primitive creatures that bring down the technological Empire. He had originally intended the scenes to be set on the Wookiee home planet, but as the film series evolved, the Wookiees became technologically skilled. Lucas reversed the syllables to designate a new species,[1] which rhymes with the Miwok, a Native American tribe indigenous to the Redwood forest in which the Endor scenes were filmed for Return of the Jedi.[2] He also based the Ewoks' defeat of the Galactic Empire on the actions of the Viet Cong guerrillas who fought against American soldiers during the Vietnam War.[3] As Wookiees were tall, Lucas wanted the new species short.[4] Using the image of the Griffon Bruxellois, a dog breed which Lucas owned, the Ewok was developed by renowned make-up artist Stuart Freeborn.[5][6] As presented in the films, Ewoks appear as stocky, sapient bipeds which stand about one metre tall. They have flat faces, are completely covered in fur, and have large jewel-like eyes. Both their fur and their eyes come in a variety of earth tones, primarily brown, white, grey, gold, and black. Only the costume of the Ewok portrayed by Warwick Davis had moving facial features,[7] though the 2011 Blu-ray release of Return of the Jedi added eye blinks to all of the Ewoks.[8] Despite their small size, Ewoks are strong; in the climactic battle scene of the film, they are shown physically overpowering and once even throwing Imperial stormtroopers, though this detail is not consistent throughout the film. Ewoks live high among the trees of their home moon's forests, in villages built on platforms between the closely spaced trees. Ewokese language An Ewokese language was created for the films by Return of the Jedi's sound designer Ben Burtt. On the commentary track for the DVD of Return of the Jedi, Burtt explains that the language is based on Kalmyk, a Mongolic language spoken by the Kalmyk people of Russia. Burtt heard the language in a documentary and liked its sound, which seems very alien to Western ears. After some research, he identified an 80-year-old Kalmyk refugee. Burtt recorded her telling folk stories in her native language, and then used the recordings as a basis for sounds that became the Ewok language and were performed by voice actors who imitated the old woman's voice in different styles. For the scene in which C-3PO speaks Ewokese, actor Anthony Daniels worked with Burtt and invented words, based on the Kalmyk recordings.[9] [9]Ben Burtt, DVD commentary on The Return of the Jedi. Separately, it has been reported that the speech of Ewoks in Return of the Jedi utilizes Nepalese and some sped-up Tibetan phrases, the latter oddly including the phrase "there is lots of money here".[10] [10]Snellgrove, Chris (March 23, 2023). "It May Sound Like Gibberish, But Ewoks Speak A Real, Human Language In Star Wars". Giant Freakin Robot. Retrieved March 25, 2023. |

コンセプトと誕生 コンセプトと誕生ジョージ・ルーカスがイウォーク族を生み出したのは、『ジェダイの帰還』で原始的な生き物の一族を登場させ、テクノロジー帝国を崩壊させたかったからだ。 彼は当初、ウーキーの母星を舞台にするつもりだったが、映画シリーズが進化するにつれ、ウーキー族は技術的に熟練していった。ルーカスは、『ジェダイの帰 還』のエンドアのシーンが撮影されたレッドウッドの森に住むミウォク族と韻を踏んで、新しい種族を指定するために音節を逆にした[1]。また彼は、イ ウォーク族が銀河帝国を倒す様子を、ベトナム戦争でアメリカ兵と戦ったベトコンゲリラの行動になぞらえた[3]。 ルーカスが所有していた犬種であるグリフォン・ブルクセロワのイメージを使って、有名なメイクアップ・アーティストのスチュアート・フリーボーンによって イウォークが開発された[5][6]。 映画で描かれるように、イウォークは身長約1メートルのずんぐりとした二足歩行の動物として登場する。彼らは平らな顔をしており、完全に毛皮で覆われ、宝 石のような大きな目をしている。毛皮も目も、主に茶色、白、灰色、金色、黒など、さまざまなアースカラーで覆われている。2011年にリリースされた 『ジェダイの帰還』のブルーレイでは、すべてのイウォークに目の瞬きが追加されたが[7]、ワーウィック・デイヴィスが演じたイウォークのコスチュームの み、顔の特徴が動いていた[8]。イウォークは故郷の月の森の木々の高いところに住み、間隔が狭い木々の間に作られた村に住んでいる。 イウォーク語 イウォーク語は『ジェダイの帰還』の音響デザイナー、ベン・バートによって映画のために作られた。ジェダイの帰還』のDVDの解説トラックでバートは、こ の言語はロシアのカルムイク人が話すモンゴル語のカルムイク語をベースにしていると説明している。バートはドキュメンタリーの中でこの言語を聞き、西洋人 の耳には非常に異質に思えるその響きが気に入った。リサーチの結果、彼は80歳のカルムイク語難民を見つけた。バートは、彼女が母国語で民話を語るのを録 音し、その録音をもとにイウォーク語となる音を作り、声優たちが老婆の声をさまざまなスタイルで真似して演じた。C-3POがイウォーク語を話すシーンで は、俳優のアンソニー・ダニエルズがバートと協力し、カルムイク語の録音をもとに言葉を考案した[9]※。 ※Ben Burtt, DVD commentary on The Return of the Jedi. これとは別に、『ジェダイの帰還』のイウォークたちの会話にはネパール語と、チベッ ト語のフレーズが使われており、後者には奇妙なことに「ここにはお金がたくさんある」というフレーズが含まれていると報告されている[10]。 [10] Snellgrove, Chris (March 23, 2023). "It May Sound Like Gibberish, But Ewoks Speak A Real, Human Language In Star Wars". Giant Freakin Robot. Retrieved March 25, 2023. |

| Appearances Return of the Jedi Ewok Village, Star Tours: The Adventures Continue at Walt Disney World in Florida The Ewoks are involved in a large portion of the final installment in Lucasfilm's Star Wars trilogy. When the Empire begins operations on the moon of Endor, prior to the events depicted in the film, it ignores the primitive Ewoks. Princess Leia, part of a Rebel strike team, then befriends the Ewok Wicket W. Warrick, a scout from Bright Tree Village,[11] and is taken to meet the other Ewoks. The Ewoks capture Han Solo, Chewbacca, Luke and the droids in a trap, and take them back to the village. As Ewoks are a carnivorous race that considers humanoid flesh a delicacy, they prepare fires in anticipation of eating Han, Luke and Chewbacca to absorb their power. The Ewoks worship the protocol droid C-3PO, thinking he is a god due to his golden, metallic body and later display of power arranged by Luke Skywalker through the Force. C-3PO tells the Council of Elders the adventures of the rebel heroes Skywalker, Princess Leia, and Han Solo. The Ewoks accept the Rebels into their tribe and ally themselves to their cause. They then help in the ground battle to destroy the Imperial shield generator on the forest floor, and their primitive weapons fell the Imperial stormtroopers and the AT-ST walkers of the Empire. This assistance paves the way to victory at the Battle of Endor. Later that night, the Ewoks are shown holding a huge celebration. Ewoks speak their native language of Ewokese, a fictional language created for the film. This language is understood by C-3PO, but not the humans in the film. The word Ewok is not mentioned anywhere in the film, nor are any individuals referred to by name, except in the end titles, where names of the more prominent characters (Wicket, Paploo, Teebo, Logray and Chirpa) are shown, while the others are just listed as Ewoks.[12] The Rise of Skywalker Wicket W. Warrick and another Ewok appear briefly at the end of The Rise of Skywalker.[13] Television films and animated series Film Release date Director(s) Screenwriter(s) Story by Network The Ewok Adventure[a] November 25, 1984 John Korty Bob Carrau George Lucas ABC Ewoks: The Battle for Endor November 24, 1985 Jim Wheat and Ken Wheat After the release of Return of the Jedi, the Ewoks starred in two made-for-TV movies, both of which starred Warwick Davis reprising his role as Wicket from Return of the Jedi.[14] The first film, The Ewok Adventure, was released in November 1984, followed by Ewoks: The Battle for Endor the next year.[14] The Ewoks also starred in cartoon series on ABC known simply as Ewoks.[15] Their rival species in the series, the Duloks, are explained by official sources to be distant cousins of the Ewoks.[16] A teddy bear-like Ewok doll appears in the animated series Star Wars Resistance.[17] Comics The Ewoks animated series had a comic book series, one issue of which crosses over with the comic for Ewoks' sister animated series, Droids.[18] In a (non-canon) Star Wars Tales comic entitled Apocalypse Endor, an Imperial veteran of Endor refers to the moon being devastated by the impact of falling debris from the Death Star, which was blown up while in orbit around the moon, causing devastation to the Ewoks. However, another character dismisses this as a myth, saying that most of the Death Star's mass was obliterated in the explosion, and that the Rebels "took care of the rest".[19] A canon Ewoks-themed comic spun off from Return of the Jedi is scheduled for release in April 2023.[20] Reception The Ewoks are seen to be a controversial element of Return of the Jedi and the Star Wars universe in general, and are seen by some to be the weakest part of the original trilogy. According to Tami Katzoff of MTV News, "a prevailing theory among Ewok-haters is that the creatures were originally conceived as a sure way to appeal to small children and sell plush toys to their parents."[21] Others enjoy the Ewoks, and they have proven to be very popular with children from their introduction in 1983 to the present day.[22] Film Rotten Tomatoes Metacritic Return of the Jedi 82% (93 reviews)[23] 58 (24 reviews)[24] The Ewok Adventure 23% (13 reviews)[25] — Emmy Awards Caravan of Courage: An Ewok Adventure was one of four films to be juried-awarded Emmys for Outstanding Special Visual Effects at the 37th Primetime Emmy Awards.[26] The film was additionally nominated for Outstanding Children's Program, but lost in this category to an episode of American Playhouse.[27] At the 38th Primetime Emmy Awards, Ewoks: The Battle for Endor and the CBS documentary Dinosaur! were both juried-awarded Emmys for Outstanding Special Visual Effects.[28] The film additionally received two nominations for Outstanding Children's Program and Outstanding Sound Mixing for a Miniseries or a Special.[29][30] Notable Ewoks Several Ewoks have received a higher level of definition and recognition in Star Wars media.[31] Wicket Main article: Wicket W. Warrick Wicket is the most prominently featured Ewok in Return of The Jedi. During his travels, he encounters Princess Leia in the forest. He helps her to the relative safety of his village, and notices her courage and compassion. Wicket has good knowledge of the terrain of Endor, leading him to be essential during the Rebellion's attack on the Imperial forces. Wicket was portrayed by actor Warwick Davis. Teebo Teebo is described by the Star Wars: The Complete Visual Dictionary as being 'A watcher of the stars and a poet at heart.' His ability to make a sound practical judgement has caused him to have a position as a leader within the tribe. He wears a Gurreck skull headdress. Teebo was portrayed by Jack Purvis. Chief Chirpa Chief Chirpa has been the leader of the Ewok tribe for a total of 42 seasons. He has a large amount of wisdom and good judgement, but he has become forgetful due to his old age. He allows the Ewok tribe the authority to fight against the Empire. Chief Chirpa has a medallion signifying he is the chief of the Ewoks. Chirpa was played by Jane Busby. Logray Logray is the Ewok tribal shaman, who relies on ancient magic in order to assist his tribe. He is suspicious of all outsiders, which is reinforced due to the arrival of Imperial troops. Logray was portrayed by Mike Edmonds who also was "tail-puppeteer" for Jabba the Hutt. Paploo Paploo is Chief Chirpa's nephew and a scout who, along with Wicket, helps lead the Rebels to the shield generator protecting the second Death Star. Although his effort to lure four Imperial scouts away from the bunker could have compromised the attack, it was relatively successful as he stole a speeder bike and forced three of the scouts to give chase, allowing the rebels to overpower the last guard and gain entrance. Paploo is seen later helping the Ewoks fight the Empire. Nippet Nippet is a baby Ewok who gets her name in the vintage era. Nippet is the daughter of Lumat.[32] Lumat Lumat is the chief woodcutter of the tribe, and is the father of Nippet.[32] https://en.wikipedia.org/wiki/Ewok |

出演 ジェダイの帰還 イウォーク・ビレッジ、スター・ツアーズ フロリダのウォルト・ディズニー・ワールドにある「ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー ルーカスフィルムの『スター・ウォーズ』3部作の最終作の大部分に、イウォークが登場する。映画で描かれる出来事に先立ち、帝国がエンドアの月で作戦を開 始したとき、帝国は原始的なイウォーク族を無視した。反乱軍の攻撃チームの一員であるレイア姫は、ブライトツリー村の斥候であるイウォーク族のウィケッ ト・W・ウォリックと親しくなり[11]、他のイウォーク族に会うために連れて行かれる。イウォークたちはハン・ソロ、チューバッカ、ルーク、ドロイドを 罠で捕らえ、村に連れて帰る。イウォーク族は人肉を珍味とする肉食人種なので、ハン、ルーク、チューバッカを食べることを想定して火を用意し、彼らの力を 吸収する。 イウォーク族はプロトコル・ドロイドのC-3POを崇拝しており、その金色のメタリックなボディと、後にルーク・スカイウォーカーがフォースを通じて手配 した力の誇示により、彼を神だと考えている。C-3POは長老会議に反乱軍の英雄スカイウォーカー、レイア姫、ハン・ソロの冒険を語る。イウォーク族は反 乱軍を自分たちの部族に受け入れ、彼らの大義に味方する。そして、森の床にある帝国のシールド・ジェネレーターを破壊する地上戦を手伝い、彼らの原始的な 武器が帝国のストームトルーパーやAT-STウォーカーを倒した。この支援がエンドアの戦いでの勝利への道を開く。その夜遅く、イウォーク族が盛大な祝賀 会を開く様子が映し出される。 イウォーク族は母国語であるイウォーク語を話すが、これはこの映画のために作られた架空の言語である。この言語はC-3POには通じるが、映画の中の人間 には通じない。 映画のどこにもイウォークという単語は出てこないし、名前も出てこない。ただし、エンドタイトルには目立つキャラクター(ウィケット、パップルー、ティー ボ、ログレイ、チルパ)の名前が出てくるが、他のキャラクターはイウォークとしか出てこない[12]。 スカイウォーカーの台頭 ウィケット・W・ウォリックともう一人のイウォークはThe Rise of Skywalkerの最後に少しだけ登場する[13]。 テレビ映画とアニメシリーズ 作品名 公開日 監督 脚本家 ネットワーク別ストーリー イウォーク・アドベンチャー[a] 1984年11月25日 ジョン・コーティ ボブ・キャラウ ジョージ・ルーカス ABC イウォーク エンドアの戦い 1985年11月24日 ジム・ウィート、ケン・ウィート ジェダイの帰還』の公開後、イウォーク族は2本のテレビ映画に出演し、どちらもワーウィック・デイヴィスが『ジェダイの帰還』のウィケット役を再演した [14]: また、イウォーク族は単にイウォーク族として知られるABCのカートゥーン・シリーズにも出演している[15]。このシリーズにおける彼らのライバル種族 であるドゥルーク族は、公式情報筋によるとイウォーク族の遠いいとこであると説明されている[16]。 アニメシリーズ『スター・ウォーズ レジスタンス』ではテディベアのようなイウォーク人形が登場する[17]。 コミック イウォークスのアニメシリーズにはコミックシリーズがあり、その1号はイウォークスの姉妹アニメシリーズであるドロイドのコミックとクロスオーバーしてい る[18]。 Apocalypse Endor』と題された『Star Wars Tales』のコミック(ノン・キャノン)では、エンドアの帝国の退役軍人が、月の軌道上にある間に爆破されたデス・スターからの破片の落下の衝撃によっ て月が荒廃し、イウォークに壊滅的な被害をもたらしたと言及している。しかし、別の登場人物は、デス・スターの質量の大部分は爆発で消滅し、反乱軍が「残 りを始末した」と言い、これを神話として否定している[19]。 ジェダイの帰還』からスピンオフしたイウォークスをテーマにした正統派コミックが2023年4月に発売予定[20]。 レセプション イウォーク族は『ジェダイの帰還』や『スター・ウォーズ』の世界全般で物議を醸す要素であり、オリジナル3部作の中で最も弱い部分だと見る向きもある。 MTVニュースのタミ・カッツォフによると、「イウォーク嫌いの間で有力な説は、この生き物はもともと小さな子供にアピールし、その親にぬいぐるみを売る ための確実な方法として考えられたというもの」[21]。 映画 ロッテン・トマト メタクリティック ジェダイの帰還』 82% (93 件のレビュー)[23] 58% (24 件のレビュー)[24] 。 イウォーク・アドベンチャー』 23% (13件のレビュー)[25] - 。 エミー賞 勇気のキャラバン 第37回プライムタイム・エミー賞で、『キャラバン 勇気の勇者たち』は審査員特別視覚効果部門でエミー賞を受賞した4作品のうちの1つである[26]。この作品はさらに優秀子供番組部門にもノミネートされ たが、この部門では『アメリカン・プレイハウス』のエピソードに敗れた[27]。 第38回プライムタイム・エミー賞では、『Ewoks: The Battle for Endor』とCBSのドキュメンタリー『ダイナソー!』は、ともに審査員賞のエミー賞で優秀視覚効果賞を受賞した[28]。同作品はさらに、優秀子供番 組賞とミニシリーズまたは特別番組の優秀音響ミキシング賞の2部門にノミネートされた[29][30]。 著名なイウォーク スター・ウォーズのメディアにおいて、より高い定義と評価を受けたイウォークが何人かいる[31]。 ウィケット 主な記事 ウィケット ウィケットは『ジェダイの帰還』で最も目立って登場したイウォークです。旅の途中、彼は森でレイア姫に出会う。彼はレイア姫を比較的安全な村まで助け、彼 女の勇気と思いやりに気づく。ウィケットはエンドアの地形に詳しく、反乱軍が帝国軍を攻撃する際に欠かせない存在となる。ウィケットは俳優のワーウィッ ク・デイヴィスが演じた。 ティーボ ティーボは『Star Wars: The Complete Visual Dictionary』では「星の観察者であり、根っからの詩人」と評されている。的確な現実的判断ができることから、部族内ではリーダー的な立場にあ る。ガーレックのドクロの頭飾りをつけている。ティーボを演じたのはジャック・パーヴィス。 チーフ・チルパ チーフ・チルパは通算42シーズンにわたりイウォーク族のリーダーを務めている。知恵と判断力に長けているが、高齢のため物忘れが激しい。彼はイウォーク 族に帝国と戦う権限を与えている。チルパ族長は、自分がイウォークの族長であることを示すメダルを持っている。チルパを演じたのはジェーン・バスビー。 ログレイ ログレイはイウォーク族のシャーマンで、部族を助けるために古代の魔法に頼っている。彼は部外者すべてに疑いを抱いており、帝国軍の到着によってそれはさ らに強まる。ログレイを演じたのは、ジャバ・ザ・ハットの "尻尾使い "でもあったマイク・エドモンズ。 パップルー パップルーはチルパ酋長の甥で、ウィケットとともに反乱軍を第2デス・スターを守るシールド・ジェネレーターまで導くスカウトである。帝国軍の斥候4人を バンカーからおびき出す彼の努力は攻撃を危うくする可能性があったが、スピーダーバイクを盗み、斥候のうち3人を追跡させ、反乱軍が最後のガードを制圧し て侵入するのを許したため、比較的成功した。パップルーはその後、帝国と戦うイウォークを助ける姿が目撃されている。 ニペット ニペットは赤ん坊のイウォークで、ヴィンテージ時代にその名前が付けられた。ニペットはルマトの娘である[32]。 ルマット ルマットは部族の木こりの長であり、ニペットの父親である[32]。 |

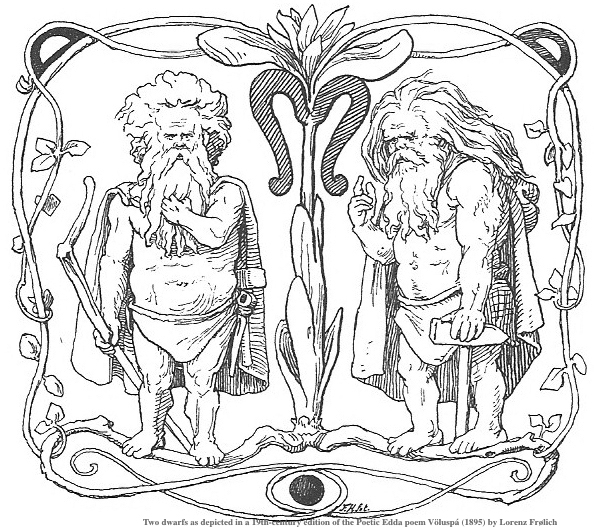

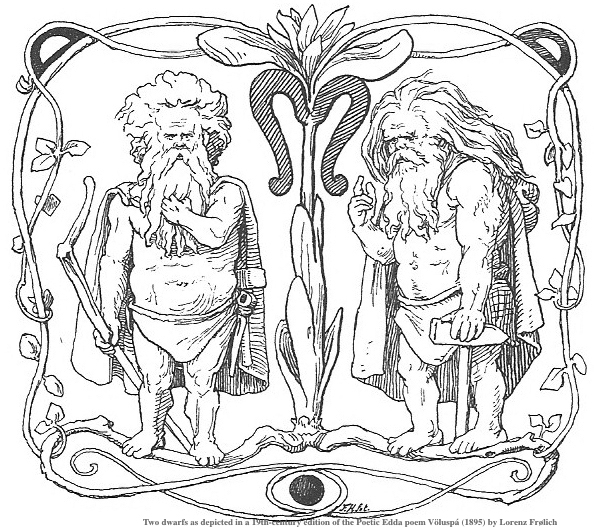

| A dwarf

(pl: dwarfs or dwarves) is a type of supernatural being in Germanic

folklore. Accounts of dwarfs vary significantly throughout history;

however, they are commonly, but not exclusively, presented as living in

mountains or stones and being skilled craftspeople. In early literary

sources, only males are explicitly referred to as dwarfs. However, they

are described as having sisters and daughters, while male and female

dwarfs feature in later saga literature and folklore. Dwarfs are

sometimes described as short; however, scholars have noted that this is

neither explicit nor relevant to their roles in the earliest sources. Dwarfs continue to feature in modern popular culture, such as in the works of J. R. R. Tolkien and Terry Pratchett, where they are often, but not exclusively, presented as distinct from elves. |

小人(pl: dwarfs or

dwarves)は、ゲルマン民話に登場する超自然的な存在の一種である。小人に関する記述は歴史を通じて大きく異なるが、山や石の中に住み、熟練した職

人であると表現されるのが一般的である。初期の文学資料では、小人として明確に言及されているのは男性のみである。しかし、後世のサガ文学や民間伝承では

男女のドワーフが登場する一方、ドワーフには姉妹や娘がいると記述されている。ドワーフは背が低いと表現されることもあるが、学者たちは、このことは最古

の資料におけるドワーフの役割とは関係なく、明確でもないと指摘している。 ドワーフは、J.R.R.トールキンやテリー・プラチェットの作品のように、現代の大衆文化にも登場し続け、エルフとは異なる存在として描かれることが多 い。 |

Etymology EtymologyThe modern English noun dwarf descends from Old English: dweorg. It has a variety of cognates in other Germanic languages, including Old Norse: dvergr and Old High German: twerg. According to Vladimir Orel, the English noun and its cognates ultimately descend from Proto-Germanic *dwergaz.[1] A different etymology of dwarf traces it to Proto-Germanic *dwezgaz, with the r sound being the product of Verner's Law. Anatoly Liberman connects the Germanic word with Modern English dizzy, suggesting a link between the etymology and their role in inflicting mental diseases on humans, similar to some other supernatural beings in Germanic folklore such as elves.[2] For forms earlier than the Proto-Germanic reconstruction, the etymology of the word dwarf is highly contested. Scholars have proposed theories about the origins of the being by way of historical linguistics and comparative mythology, including the idea that dwarfs may have originated as nature spirits, as beings associated with death, or as a mixture of concepts. Competing etymologies include a basis in the Indo-European root *dheur- (meaning "damage"), the Indo-European root *dhreugh (whence, for example, modern English "dream" and German Trug "deception"), and scholars have made comparisons with Sanskrit dhvaras (a type of "demonic being").[3] Modern English has two plurals for the word dwarf: dwarfs and dwarves. Dwarfs remains the most commonly employed plural. The minority plural dwarves was recorded as early as 1818. However, it was later popularized by the fiction of philologist and legendarium author J. R. R. Tolkien, originating as a hypercorrective mistake. It was employed by Tolkien for some time before 1917.[4] Regarding his use of this plural, Tolkien wrote in 1937, "I am afraid it is just a piece of private bad grammar, rather shocking in a philologist; but I shall have to go with it."[4] |

語源 語源現代英語の名詞dwarfは古英語のdweorgに由来する。他のゲルマン語には、古ノルド語の dvergr や古高ドイツ語の twerg など、さまざまな同義語がある。ウラジミール・オレルによると、英語の名詞とその同類語は、最終的に原ゲルマン語 *dwergaz に由来する[1]。dwarf の別の語源は、原ゲルマン語 *dwezgaz であり、r 音はヴァーナーの法則の産物である。Anatoly Libermanはゲルマン語を現代英語のdizzyと結びつけ、ゲルマン民話に登場するエルフのような超自然的な存在と同様に、人間に精神疾患を与える という役割と語源との関連を示唆している[2]。 原ゲルマン語の再構築よりも以前の形については、小人の語源は非常に論争になっている。学者たちは、歴史言語学や比較神話学によって、小人の起源につい て、自然の精霊として、死に関連する存在として、あるいはそれらの混合概念として生まれたのではないかという説を提唱している。競合する語源には、イン ド・ヨーロッパ語根の*dheur-(「損傷」を意味する)、インド・ヨーロッパ語根の*dhreugh(例えば、現代英語の「夢」やドイツ語のTrug 「欺瞞」の語源)があり、学者はサンスクリット語のdhvaras(「悪魔的存在」の一種)との比較を行っている[3]。 現代英語には、小人という単語に対してdwarfsとdwarvesという2つの複数形がある。Dwarfsは今でも最も一般的に使われている複数形であ る。少数派の複数形dwarvesは、1818年には記録されていた。しかし、後に言語学者で伝説の作家J.R.R.トールキンの小説によって一般化され た。この複数形の使用について、トールキンは1937年にこう書いている[4]。「私的な悪い文法の一端に過ぎず、言語学者としてはかなりショッキングな ことだと思う。 |

| Attestations Eddic sources Terminology Scholars have noted that the Svartálfar ('black elves') appear to be the same beings as dwarfs, given that both are described in the Prose Edda as the residents of Svartálfaheimr.[5][6] Another potential synonym is dökkálfar ('dark elves'); however, it is unclear whether svartálfar and dökkálfar were considered the same at the time of the writing of the Prose Edda.[7] The partial overlap of dwarfs in Eddic sources with elves is supported by the names of dwarfs recorded in the Dvergatal section of Völuspá, which include Álfr ('Elf'), Gandálfr ('Wand-elf'), Vindálf ('Wind-elf'). Dvergatal further lists Yngvi – a name of the god Freyr who was given Álfheimr, the home of the elves, to rule according to Grímnismál.[8][9] Notable Eddic dwarfs Main article: List of dwarfs in Norse mythology Andvari, a shapechanging dwarf featuring in the Völsung cycle who is extorted out of his treasure by Loki.[10] Fjalar and Galar, two brothers who murder Kvasir and brew the mead of poetry from his blood.[11] Brokkr and Sindri, brothers who craft Draupnir, Gullinbursti and Mjölnir for the gods.[12] Sons of Ívaldi, brothers who craft Gungnir, Skíðblaðnir and Sif's hair for the gods.[13] Alvíss, a dwarf who requested the hand in marriage of Thor's daughter Þrúðr. Thor outwits him by keeping him talking until daybreak, whereupon he turns to stone[14] Litr, a dwarf kicked by Thor into Baldr's funeral pyre for an unclear reason.[15] Germanic heroic legend and sagas Siegfried wrestling Alberich, by Julius Schnorr von Carolsfeld Continuity with older beliefs After the Christianisation of the Germanic peoples, dwarfs continued in the folklore of Germanic-speaking areas of Europe and the literary works produced there.[16] Opinions on the degree of continuity in beliefs on dwarfs before and after Christianisation differ significantly. Some scholars, such as Rudolf Simek, propose that the folk beliefs remained essentially intact in the transitional period, making later sources exceedingly informative on pre-Christian Germanic religion. In contrast, others, such as Schäfke, argue that there is no resemblance between Eddic and skaldic dwarfs and those in later sources.[3][17] Old Norse Dwarfs feature throughout both fornaldarsögur and riddarasögur. In Völsunga saga, which details the events that unfold after Loki extorts treasure out of the dwarf Andvari, to pay the wergild for his killing of Ótr, a being whose brother Regin is also described in some sources as either resembling or being a dwarf.[18][19] In Hervarar saga ok Heiðreks, the sword Tyrfing is forged, and subsequently cursed, by a dwarf named Dvalinn, and another named Dulin in the Hauksbók manuscript.[20] Middle High German In German literature, many dwarfs can make themselves invisible, typically via a "Tarnkappe" (cloak of invisibility), which has been suggested to be an ancient attribute of dwarfs.[21] Depending on the story, they may be hostile or friendly to humans.[22] The dwarf Alberich plays a vital role in the Nibelungenlied, where he guards the Nibelung's treasure and has the strength of twelve men. He is defeated by Siegfried and afterwards serves the hero. In Ortnit, Alberich seduces the Lombardy queen, spawning the hero Ortnit. The dwarf then aids Ortnit in his adventures after revealing to the hero that he is his father. In Das Lied vom Hürnen Seyfrid, Siegfried is aided by the dwarf Eugel, who is the son of the dwarf king Nibelung, originator of the Nibelung's treasure.[citation needed] The hero Dietrich von Bern is portrayed in adventures involving dwarfs. In Laurin, he fights against the dwarf King Laurin at the dwarf's magical rose garden. He later rescues a woman whom Laurin had kidnapped. A similar plot occurs in the fragmentary poem Goldemar. In Virginal, Dietrich rescues the dwarf queen Virginal from a force of invading heathens. The dwarfs Eggerich and Baldung play a role in aiding Dietrich in the poem Sigenot: Baldung gives Dietrich a magical gem that prevents him from being bitten when thrown into a snake pit, whereas Eggerich helps Dietrich and Hildebrand escape. In the Heldenbuch-Prosa, a dwarf takes Dietrich out of this world after the death of all the other heroes, a role given to Laurin in some different versions of Dietrich's end.[citation needed] Modern period Dwarfs feature in the modern folklore of Germanic-speaking regions of Europe, such as the Simonside Dwarfs in Northumberland, who are sometimes believed to use lights to lure people off paths, akin to a will-o'-the-wisp.[23][24] Some dwarfs in modern folklore have been argued to belong to a broader group of smith-beings living within hollow mountains or in caves such as the Grinkenschmied.[25] These craftsmen can be referred to explicitly as dwarfs or terms that describe their roles such as Swedish: bergsmed ('mountain smith'). Mounds in Denmark can also be referred to by names derived from their inhabitants, such as 'smedsberg' or 'smedshoie' ('smith's hill' or 'smith's mound').[26] Anglian folklore tells that one can hear a forge from within a mound and feel furnace fires under the earth, while in Switzerland, the heat can be attributed to the underground kitchens of dwarfs. In one example, the furnace's heat is believed to increase soil fertility.[27] Attributes and themes Diversity and vagueness Rather than existing a "true" single nature of a dwarf, they vary in their characteristics, not only across regions and time but also between one another in the same cultural context. Some are capable of changing their form entirely. The scholar Ármann Jakobsson notes that accounts of dwarfs in the Eddas and the section of Ynglinga saga regarding Sveigðir lack prominence in their narratives and cohesive identity. Based on this, he puts forward the idea that dwarfs in these sources are set apart from other beings by their difficulty to be defined and generalised, ultimately stemming from their intrinsic nature to be hidden and as the "Other" that stands in contrast with humans.[28] Appearance Form and colour Face of the Heysham hogback stone depicting four figures with upraised arms, which have been interpreted as the dwarfs Norðri, Suðri, Austri and Vestri holding up the sky[29] Based on the etymology of dwarf, it has been proposed that the oldest conception of a dwarf was as exclusively a formless spirit, potentially as in the case of disease-causing dwarfs; however, this view is not seen in the oldest manuscript accounts.[30] In the quotation of Völuspá in the Prose Edda, the dwarfs emerge as beings with human form (mannlikun), while in the Codex Regius manuscript the first two dwarfs created either dwarfs or people with human forms.[31] The prose of the Ynglinga saga describes a dwarf sitting, standing, and speaking, leading to the proposal that at the time of writing, dwarfs were believed to, at least sometimes, have a human-like form. It nonetheless appears to have been recognised as a dwarf; however, that may have been due to its behaviour instead of its physical appearance.[32] In skaldic and Eddic sources, it has been noted that their roles are what define them rather than their physical appearance, which has no significant relevance.[33] Many dwarf names in Eddic sources relate to light and brightness, such as Dellingr ('the gleaming one') and Glóinn ('glowing'). Stories do not explain these names, but it has been theorised that they refer to the fires in the forges the dwarfs work, or to haugaeldar ('grave mound fires') that are found in later Icelandic folklore. In contrast, Snorri describes dökkálfar (which are typically identified as dwarfs) as "blacker than pitch".[34] Alvíss is described by Thor in Alvíssmál as being as unsuitable for wedding his daughter Þrúðr as he was "pale about the nostrils" and resembled a þurs.[35] In Middle High German heroic poetry, most dwarfs have long beards, but some may appear childish.[36] Size In the early Old Norse sources, dwarfs are typically described vaguely, with no reference to them being particularly small; in the legendary sagas and later folklore, however, they are often described as short.[3] Norðri, Suðri, Austri and Vestri are four dwarfs, potentially depicted as four anthropomorphic figures on the hogback stone in Heysham in Lancashire, that according to the Prose Edda, each holds up a corner of the sky, that was fashioned from the skull of Ymir. It has been suggested that this would imply that dwarfs could be very tall; however, it has been noted that the sky could have been conceived of as being close to the earth at the horizon.[37] Regin, a figure identified as either a dwarf or resembling a dwarf, is a similar size to the hero Sigurd on both the Ramsund carving and carvings from the Hylestad Stave Church.[29] Dwarf names in Eddic sources include Fullangr ('tall enough') and Hár ('high'); however, the terms are ambiguous and do not necessarily mean the dwarfs were conceived of as tall relative to a human.[38] Some names suggest a small size, such as Nori and Nabbi, which have been translated as "tiny" and "little nub", respectively; however, it has been argued that this was not necessarily the general rule.[39] Not all late sagas involving dwarfs describe their size, but all that do describe them as short.[40] In some German stories, the dwarf takes on the attributes of a knight but is most clearly separated from normal humans by his small size, in some cases only reaching up to the knees.[41] Despite their small size, dwarfs in these contexts typically have superhuman strength, either by nature or through magical means.[42] Anatoly Liberman suggests that dwarfs may have been initially thought of as lesser supernatural beings, which became literal smallness after Christianization.[43] Shape changing Diversity in appearance is not only seen between dwarfs throughout time and region but also with individual dwarfs, who can be capable of changing their shape and size, such as in Reginsmál, in which the dwarf Andvari lived as a pike in the water due to curse from a Norn, however, could also take on a human-like shape.[44] In later German folklore, the Zwergkönig ('Dwarf King') is a tiny being but is capable of becoming enormously tall at will.[45] Gender and family groups The Ribe skull fragment, dating to the 8th century CE, bearing a protective charm against either one or two dwarfs In Eddic and skaldic sources, dwarfs are almost exclusively male; for example, in the Dvergatal, every dwarf named is male. Some scholars have proposed that female dwarfs were not believed to exist; however, they are likely attested in charms dating to the early medieval period and are explicitly described in later saga material. Dwarfs are also widely referenced in these sources as having family relations with others, such as brothers and sons. Pairs or groups of brothers are seen relatively abundantly in Eddic contexts, as with the sons of Ívaldi, and Fjalarr and Galarr.[46] The inscription on the 8th century Ribe skull fragment has been interpreted by some scholars as explicitly referring to a dvergynja ('female-dwarf') that may have been believed to have been causing harm to the user of the fragment. This interpretation is paralleled in Wið Dweorh XCIIIb (Against a Dwarf XCIIIb), in which a harmful dwarf's sister is called to prevent him from causing an afflicted person's illness.[47][48] In Fáfnismál, the worm Fáfnir refers to some Norns as "Dvalinn's daughters" (Old Norse: Dvalins dǿtr),[49] while in the Prose Edda, they are described as "of the dwarfs' kin" (Old Norse: dverga ættar).[note 1][50] As Norns are also female, this could mean that dwarfs were conceived of by the author of the poem as able to be female, it is not clear whether either their mother (or mothers) are dwarfs, or if they themselves are considered dwarfs just because they are descended from dwarfs.[51] It has been noted that it may not be that female dwarfs did not exist in the folklore of this period, only that no explicit references to them survive in preserved narratives. It has been proposed this may be because narratives typically centre on the gods rather than dwarfs and that female dwarfs were not conceived of as of great relevance to the gods, given their primary interest in obtaining goods from dwarfs, which does not depend on their gender. Humans, being of lower power and status, cannot control dwarfs as easily and require alternative strategies to obtain treasures from them, potentially explaining why female dwarfs are more prominent in saga literature.[51] Female dwarfs feature in the late Gibbons saga, Bósa saga and Þjalar-Jóns saga, where they are referred to by the term "dyrgja". In these cases, female dwarfs are only mentioned alongside males and are not independently important to the plot. Beyond Svama, the named dyrgja in Þjalar-Jóns saga, the only other explicitly named dwarf woman in saga literature is the daughter of Sindri in Þorsteins saga Víkingssonar, Herríðr.[52] In saga material, dwarf children are also seen. In Þorsteins saga Víkingssonar and Egils saga einhenda ok Ásmundar berserkjabana, central characters help these children and are rewarded in return by the father with treasures. Conversely, in Sigurðar saga þǫgla, the human Hálfdan is cursed after he throws a rock at a dwarf child, breaking its jaw, and is subsequently visited by the child's father in a dream who curses him. Hálfdan's brother later gives the child a gold ring to atone for the harm and is rewarded by the father, once more in a dream. Together, this suggests that dwarfs could be conceived of as loving and protective of their children by the saga authors. In Þorsteins saga Víkingssonar, this family love is extended to the human Hálfdan who develops a fostering relation with the dwarf Litr, likely with Hálfdan as the foster son.[53] In German heroic legend, male dwarfs are often portrayed as lusting after human women. In contrast, female dwarfs seek to possess the male hero in the legends.[54] Craftsmanship and treasure In Eddic sources dwarfs are attributed with creating magical treasures for the gods such as Mjölnir, Sif's hair, Draupnir, Gullinbursti, Skíðblaðnir, Gleipnir and Gungnir, while in Sörla þáttr they craft Brísingamen for Freyja.[55] They further created the Mead of Poetry from the blood of Kvasir, which grants skill in poetry to those who drink from it. According to Skáldskaparmál, due to the role of dwarfs in crafting the drink, poetry can be referred to by kennings such as "the Billow of the Dwarf-Crag", "Thought's Drink of the Rock-Folk", "the Drink of Dvalinn", "the Dwarves' ship" and the "Ale of the Dwarves".[56][57] John Lindow noted that stanza 10 of the Poetic Edda poem Völuspá can be read as describing the creation of human forms from the earth and follows a catalogue of dwarf names; he suggests that the poem may present Ask and Embla as having been created by dwarfs, with the three gods then giving them life.[58] In Eddic and some saga sources, rather than being exchanged, items of value move from dwarfs to others, often through extortion. This has been suggested to be a critical differentiator between dwarfs and elves in pre-Christian Germanic religion, who maintain reciprocal and positive relationships with gods and humans; Kormaks saga describes how food was to be shared with elves to heal sickness and Austrfararvísur records an álfablót being held around the early 11th century in Sweden. Dwarfs, on the other hand, according to these sources, are asocial, and there are no records of them receiving blóts or other gifts in this period.[59] Dwarfs maintain their roles as reluctant donors of their possessions in some later Old Norse legends such as Volsunga saga and Hervarar saga ok Heiðreks, where they are forced to give up Andvaranaut and Tyrfing respectively. Some legendary and romance sagas diverge from this, with dwarfs acting friendlily and helpfully; however, this is attributed to their lateness and likely do not represent perceptions that predate Christianisation.[60] Typically, in these later sagas, fighting dwarfs is considered dishonourable, in contrast to other beings such as dragons. Receiving help from a dwarf, however, such as being healed or given a treasure, was not seen as problematic; it has been proposed that the worldview of the saga writers was that a hero is not defined by achieving deeds alone but by being able to both give and accept help.[61] In German legends, they also possess other magical objects and often appear as master smiths.[21] Association with mountains and stones The Dwarfie Stane, on the island of Hoy, in Orkney The Codex Regius version of Völuspá records that dwarfs were produced out of the earth, while in the Prose Edda, they form like maggots in the flesh of Ymir, which became the earth.[62] Beyond this, in early Old Norse sources, there is ambiguity between whether dwarfs live within stones or whether they are themselves stones. In Völuspá they are referred to as 'masters of the rocks' (Old Norse: veggbergs vísir) and skaldic kennings for 'stone' include 'dvergrann' ('house of the dwarf') and 'Durnis niðja salr' ('the hall of Durnir's kinsman'). In Ynglingatal stanza 2 and the accompanying prose in the Ynglinga saga, a dwarf lures King Sveigðir into an open stone which closes behind them, whereupon he is never seen again. Ynglingasaga also describes this dwarf as being afraid of the sun (Old Norse: dagskjarr), akin to in Alvíssmál, where the poem's eponymous dwarf is turned to stone sunlight.[63][64][65] In German legends, they typically live inside of hollow mountains; in some cases, they may live above the ground,[66] while in saga literature, such as Þorsteins saga Víkingssonar they commonly live in individual stones, which could also serve as workshops, such as in the forging of Brísingamen in Sörla þáttr.[67][65] The presentation of dwarfs living within stones continued into modern folklore surrounding specific landscape features such as the Dwarfie Stane, a chambered tomb located on the island of Hoy, and the Dvergasteinn in Seyðisfjörður.[68][69] It has been proposed by Lotte Motz that the inhabitation of mountains, stones, and mounds by dwarfs may be derived from their earlier association with the dead who were frequently buried in mounds and around megaliths.[70] Causing disease Lead plaque found near Fakenham, in Norfolk, believed to be a charm against a dwarf The term 'dweorg' can be used in Old English texts to describe an illness; it is commonly used in medical texts derived from Greek or Latin sources, where it is used to gloss symptoms such as fever.[71] The "Dictionary of Old English" divides the definition of Old English: dweorg into either "a dwarf or pygmy" or "a fever"; however, it has been argued that the distinction between the two meanings may not have been prevalent among Germanic peoples in the Early Middle Ages, due to the close association between the beings and sickness in medicinal charms.[72] The 8th century Ribe skull fragment, found in Jutland, bears an inscription that calls for help from three beings, including Odin, against either one or two harmful dwarfs.[73][74] The item's function has been compared to the Sigtuna amulet I and Canterbury charm that seek to drive away a "lord of þursar" that is causing an infection, the latter explicitly with the help of Thor.[75] A similar inscription dating between the 8th and 11th century is found on a lead plaque discovered near Fakenham in Norfolk, which reads "dead is dwarf" (Old English: dead is dwerg), and has been interpreted as another example of a written charm aiming to rid the ill person of the disease, identified as a dwarf.[76] The Lacnunga contains the Anglo-Saxon charm Wið Dweorh XCIIIb (Against a Dwarf XCIIIb) that refers to a sickness as a dweorg that is riding the afflicted person like a horse, similar to the harmful mare in the later folklore of the Germanic-speaking peoples.[77] Despite the Christian elements in the Wið Dweorh charms, such as the saints called upon for help, their foundations likely lie in a shared North-Sea Germanic tradition that includes inscribed runic charms such as those found in Ribe and Norfolk.[78] The conception of diseases as being caused by projectiles from supernatural beings is widespread in Germanic folklore through time, such as in the phenomenon of elfshot, in Wið færstice, where they are thrown by elves, Ēse and witches, and in the Canterbury charm in which an infection is caused by the 'wound-spear' (Old Norse: sár-þvara) used by the "lord of þursar".[79][80] In the case of dwarfs, this association has continued in places into the modern period, such as in the Norwegian words dvergskot or dvergskott which refer to an 'animal disease' and translate literally as 'dwarfshot'.[23][81] |

認証 エディーックソース 用語解説 学者たちは、Svartálfar(「黒いエルフ」)が小人と同じ存在であるように見えると指摘している。 しかし、『散文エッダ』が書かれた当時、スヴァルターファルとドゥカーファルが同じものと考えられていたかどうかは不明である[7]。エッダの資料におけ る小人がエルフと部分的に重なっていることは、『ヴォルスパ』の『ドヴェルガタル』の項に記されている小人の名前によって裏付けられている。 Dvergatalはさらに、Grímnismálに従ってエルフの故郷であるÁlfheimrを統治するために与えられた神Freyrの名前である Yngviを挙げている[8][9]。 エッド伝統の著名なドワーフ 主な記事 北欧神話に登場する小人のリスト アンドヴァリ(Andvari):『ヴォールスング』シリーズに登場する変身するドワーフで、ロキによって財宝を強奪される[10]。 FjalarとGalar、Kvasirを殺害し、彼の血から詩の蜂蜜酒を醸造する二人の兄弟[11]。 ブロクルとシンドリ、神々のためにドラウプニル、グーリンブルスティ、ミョルニルを造る兄弟[12]。 グングニル、スキズブラズニル、シフの髪を神々に捧げる兄弟。 アルヴィス(Alvíss):トールの娘Þrúðrの求婚をしたドワーフ。夜が明けるまで喋り続けることでトールを出し抜くが、そこで彼は石になってしま う[14]。 リトル(Litr):理由は不明だが、トールがバルドルの葬儀の火葬場に蹴り入れた小人[15]。 ゲルマンの英雄伝説とサーガ アルベリヒと格闘するジークフリート(ユリウス・シュノール・フォン・カロスフェルト作 古い信仰との連続性 ゲルマン民族がキリスト教化された後も、小人はヨーロッパのゲルマン語圏の民間伝承やそこで生み出された文学作品に登場し続けた。ルドルフ・シメク (Rudolf Simek)のような何人かの学者は、民俗信仰は過渡期にも本質的に無傷のままであったため、キリスト教化以前のゲルマン宗教に関する後世の資料が非常に 有益であったと提唱している。対照的に、シェフケのように、エッド伝来やスカルド伝来の小人と後世の資料の小人との間には類似点がないと主張する者もいる [3][17]。 古ノルド語 小人はfornaldarsögurとriddarasögurの両方に登場する。Völsunga saga』では、ロキがオトルを殺したヴェルギルドを支払うためにドワーフのアンドヴァリから財宝を強奪した後に展開する出来事を詳述しており、その兄弟 であるレギンもまたドワーフに似ている、あるいはドワーフであると記述されている。 [18][19] Hervarar saga ok Heiðreksでは、剣TyrfingはDvalinnという名のドワーフによって鍛えられ、その後呪いをかけられた。 中高ドイツ語 ドイツ文学では、多くの小人が「Tarnkappe(透明マント)」によって自分の姿を見えなくすることができる。 小人のアルベリヒは『ニーベルングの物語』で重要な役割を果たし、ニーベルングの財宝を守り、12人分の力を持つ。彼はジークフリートに敗れ、その後は英 雄に仕える。オルトニット』では、アルベリヒがロンバルディアの王妃を誘惑し、英雄オルトニットを生む。小人は、自分が父親であることを主人公に明かした 後、オルトニットの冒険を助ける。Das Lied vom Hürnen Seyfrid』では、ジークフリートは小人のオイゲルに助けられるが、彼はニーベルングの財宝の元祖である小人王ニーベルングの息子である[要出典]。 英雄ディートリヒ・フォン・ベルンは、小人が登場する冒険で描かれる。ローリン』では、小人の魔法のバラ園で小人王ローリンと戦う。その後、彼はローリン が誘拐した女性を助ける。同様の筋書きが断片詩『ゴルデマール』にもある。ヴィルジナル』では、ディートリッヒが小人の女王ヴィルジナルを異教徒の侵略か ら救う。小人のエッゲリヒとバルドゥングは、詩『シゲノ』でディートリヒを助ける役割を果たす: エッゲリッヒはディートリッヒとヒルデブランドの脱出を助ける。Heldenbuch-Prosa』では、他のすべての英雄の死後、小人がディートリヒを この世から連れ出しているが、これはディートリヒの最期についていくつかの異なるバージョンではローリンに与えられた役割である[要出典]。 現代 小人は、ノーサンバーランド州のサイモンサイドの小人など、ヨーロッパのゲルマン語圏の地域の現代の民間伝承に登場する。小人は時々、光を使って人を道か ら誘い出すと信じられており、ウィル・オ・ザ・ウィスプに似ている[23][24]。 現代の民間伝承に登場する小人の中には、グリンケンシュミード(Grinkenschmied)のように、空洞の山や洞窟の中に住む、より広範な鍛冶職人 の集団に属すると主張されるものもいる[25]。これらの職人は、明確に小人と呼ばれることもあれば、スウェーデン語のベルグメド(bergsmed)の ように彼らの役割を表す言葉で呼ばれることもある。デンマークの塚は、「スメッズベルグ」や「スメッズショイ」(「鍛冶屋の丘」や「鍛冶屋の塚」)など、 その住民に由来する名前で呼ばれることもある[26]。アングリア地方の民間伝承では、塚の中から鍛冶の音が聞こえ、地面の下で炉の火を感じることができ ると伝えられ、スイスでは、その熱は小人たちの地下の台所に起因すると考えられている。炉の熱は土壌の肥沃度を高めると信じられている例もある[27]。 属性とテーマ 多様性と曖昧さ 小人の「真の」単一の性質が存在するのではなく、小人は地域や時間を超えて、また同じ文化的文脈の中でも互いにその性質が異なる。中には完全に姿を変える ことができるものもいる。学者アーマン・ヤコブソンは、『エッダ』や『ユングリンガ・サガ』のスヴェイギルに関する部分における小人に関する記述は、物語 の中で目立たず、まとまりのあるアイデンティティを欠いていると指摘する。これに基づき、彼はこれらの典拠における小人は、定義されたり一般化されたりす ることが困難であることによって他の存在から区別されているという考えを提唱しており、それは結局のところ、隠されているという本質的な性質に由来してお り、人間とは対照的に立つ「他者」であるというものである[28]。 外見 形態と色 ヘイシャム・ホッグバック・ストーンの表面には、両手を上げた4人の人物が描かれており、ノルドリ、スイドリ、アウストリ、ヴェストリという小人が空を掲 げていると解釈されている[29]。 小人の語源に基づき、小人に対する最古の概念は、病気を引き起こす小人の場合と同様に、潜在的に、専ら形のない精霊であったと提唱されているが、この見解 は最古の写本の記述には見られない。 [30] 『散文エッダ』のヴォルスパの引用では、小人は人間の形をした存在(マンリクン)として登場し、『レギウス写本』では、最初の二人の小人は小人か人間の形 をした人間のどちらかを創造している[31]。それにもかかわらず、ドワーフはドワーフとして認識されていたようであるが、それは外見ではなく行動による ものであった可能性がある[32]。スカルド語やエッディック語の資料では、重要な関連性を持たない外見ではなく、役割こそがドワーフを定義するものであ ると指摘されている[33]。 エッド伝源における多くの小人の名前は、Dellingr(「輝く者」)やGlóinn(「輝く者」)のように、光や明るさに関連している。これらの名前 は物語では説明されていないが、小人たちが働く鍛冶場の火、あるいは後のアイスランドの民話に見られるハウゲルダル(「墓塚の火」)を指しているという説 がある。これとは対照的に、スノッリはドッカールファル(一般的に小人として識別される)を「ピッチよりも黒い」と描写している[34]。アルヴィースは 『アルヴィースマーレ』の中でトールによって、「鼻孔のあたりが青白く」、þursに似ているため、娘Þrúðrの結婚にはふさわしくないと描写されてい る[35]。 中高ドイツ語の英雄詩では、ほとんどの小人は長い髭を生やしているが、中には子供っぽく見えるものもいる[36]。 サイズ 古ノルド語初期の資料では、小人は一般的に漠然と描写され、特に小さいという言及はない。しかし、伝説上のサガや後世の民間伝承では、小人は背が低いと描 写されることが多い[3]。 Norðri、Suðri、Austri、Vestriは4人の小人で、ランカシャーのヘイシャムにあるホグバック石に擬人化された4人の人物として描か れている可能性がある。このことは、小人は非常に背が高い可能性があることを示唆していると示唆されているが、しかし、空は地平線の地面の近くにあると考 えられていた可能性があると指摘されている[37]。レギンは、小人または小人に似た人物として識別される人物であり、ラムスンド彫刻とハイレスタッド石 碑教会の彫刻の両方で、英雄シグルドと同じような大きさである。 [29]エッド資料における小人の名前には、Fullangr(「十分に背が高い」)やHár(「高い」)が含まれるが、この用語は曖昧であり、必ずしも 小人が人間に対して背が高いと考えられていたことを意味しない[38]。 いくつかのドイツ語の物語では、小人は騎士の属性を帯びているが、場合によっては膝までしかない小さな体格によって、普通の人間とは明確に区別されてい る。 [アナトリー・リベルマンは、小人は当初、より小さい超自然的な存在として考えられていた可能性があり、キリスト教化後に文字通りの小ささとなったことを 示唆している[43]。 形の変化 外見の多様性は、時代や地域を通して小人の間に見られるだけでなく、個々の小人にも見られる。例えば、『Reginsmál』では、小人のアンドヴァリが ノルンの呪いによって水の中のカマスとして生きていたが、人間のような姿になることもできた[44]。 後世のドイツの民間伝承では、ツヴェルクケーニヒ(「小人の王」)は小さな存在であるが、自分の意思で巨大な背丈になることができる[45]。 性別と家族構成 紀元8世紀に作られたリベの頭蓋骨の破片。 例えば、『Dvergatal』では、名前が挙げられている小人はすべて男性である。しかし、中世初期に作られたお守りや、後世の武勇伝の中で明確に記述 されていることから、女性の小人は存在しないと考える学者もいます。小人はまた、兄弟や息子のような家族関係を持つものとして、これらの資料の中で広く言 及されている。兄弟のペアやグループは、Ívaldiの息子たちやFjalarrとGalarrのように、エッディ語の文脈で比較的多く見られる [46]。 8世紀のリベの頭骨片に刻まれた碑文は、その頭骨片の使用者に危害を加えると信じられていたかもしれないdvergynja(「女性の小人」)を明確に指 していると解釈する学者もいる。この解釈はWið Dweorh XCIIIb(Against a Dwarf XCIIIb)にも類似しており、そこでは有害な小人の妹が、苦しんでいる人の病気を引き起こすのを防ぐために呼ばれている[47][48]。 Fáfnismál』では、ワームFáfnirが何人かのノルンたちを「Dvalinn's daughters」(古ノルド語: Dvalins dⅴtr)と呼んでおり[49]、『散文エッダ』では、彼女たちは「小人の親族」(古ノルド語: dverga ættar)と表現されている。 [注1][50]ノルンも女性であるため、これは詩の作者によって小人が女性であることができると考えられたことを意味する可能性があるが、彼らの母親 (または母親)が小人であるのか、あるいは小人の子孫であるという理由だけで彼ら自身が小人とみなされるのかは明らかでない[51]。 この時代の民間伝承に女性の小人が存在しなかったのではなく、保存されている物語に小人に関する明確な言及が残っていないだけなのかもしれないと指摘され ている。これは、物語が一般的に小人よりもむしろ神々を中心に据えており、小人から財を得るという神々の主要な関心事を考慮すると、女性の小人は神々と大 きな関係があるとは考えられていなかったためであろうと提唱されている。権力も地位も低い人間は、小人を簡単に支配することができず、小人から財宝を得る ために別の戦略を必要とし、サガ文学において女性の小人がより顕著である理由を説明する可能性がある[51]。 女性の小人は、Gibbons sagaの後期、Bósa saga、およびÞjalar-Jóns sagaに登場し、「dyrgja」という用語で呼ばれる。これらの場合、女性の小人は男性と共に語られるだけで、筋書き上独立して重要な存在ではありま せん。Þjalar-Jóns sagaに登場するDyrgjaと呼ばれるSvamaの他に、サガ文学に登場する小人の女性で明確に名前が挙げられているのは、Þorsteins sagaのVíkingssonarに登場するSindriの娘、Herríðrだけである[52]。Þorsteins saga VíkingssonarとEgils saga einhenda ok Ásmundar berserkjabanaでは、中心人物はこれらの子供たちを助け、父親から宝物で報われる。逆に、Sigurðar saga þǫglaでは、人間のHálfdanが小人の子供に石を投げつけてその顎を折った後に呪いをかけられ、その後、その子供の父親が夢に出てきて彼を呪う。 その後、ハルフダンの弟は、その恨みを晴らすために子供に金の指輪を与え、夢の中で再び父親から褒美をもらう。このことから、サーガの作者たちは、ドワー フが子供を慈しみ、守る存在であったと考えられる。ÞorsteinsのサーガであるVíkingssonarでは、この家族愛は人間のHálfdanに 拡大され、彼は小人のLitrと養育関係を築き、おそらくHálfdanを養子としている[53]。 ドイツの英雄伝説では、男性の小人は人間の女性に欲情するように描かれることが多い。対照的に、女性の小人は伝説の中で男性の英雄を所有しようとする [54]。 職人技と財宝 Sörla şháttr』では、彼らはフレイヤのためにブレイシンガメンを作った[55]。Skáldskaparmálによれば、ドワーフがこの酒を作る役割を 担っていたため、詩は「ドワーフ=クラーグのビロー」、「ロック=フォークの思考の酒」、「ドヴァリンの酒」、「ドワーフの船」、「ドワーフのエール」な どの呼び名で呼ばれることがある。 [56][57] ジョン・リンドウは、詩的エッダの詩ヴォルスパの第10節は、大地からの人間の形の創造を描写し、小人の名前の目録に続くものとして読むことができると指 摘し、この詩は、アスクとエンブラが小人によって創造され、三神が彼らに生命を与えたものとして提示されている可能性を示唆している[58]。 エッド伝記やいくつかのサーガの資料では、価値のあるものは交換されるのではなく、しばしば強奪によって小人から他の小人へと移動する。これは、キリスト 教以前のゲルマン宗教において、神々や人間との相互的で肯定的な関係を維持する小人とエルフとの決定的な相違点であると示唆されている。Kormaks sagaには、病気を癒すためにエルフと食べ物を共有することが記述されており、Austrfarvísurには、11世紀初頭頃にスウェーデンで開催さ れたálfablótの記録がある。一方、これらの資料によれば、ドワーフは非社会的な存在であり、この時代にブロートやその他の贈り物を受け取ったとい う記録はない[59]。 ヴォルスンガ・サガ(Volsunga saga)やヘルヴァラール・サガ(Hervarar saga ok Heiðreks)のような後世の古ノルド伝説では、ドワーフは財産を不本意ながら寄付する役割を担っており、それぞれアンドヴァラナウト (Andvaranaut)やティルフィング(Tyrfing)を手放すことを余儀なくされる。伝説やロマンスのサガの中には、ドワーフが友好的で助けに なるような行動をとるものがあり、こ れとは異なっているものもある。しかし、ドワーフから助けを受けること、例えば、癒されたり、宝を与えられたりすることは、問題視されなかった。サーガの 作者たちの世界観は、英雄は、功績を達成することのみによって定義されるのではなく、助けを与えることと受け入れることの両方ができることであると提唱さ れている[61]。 ドイツの伝説では、彼らは他の魔法的なものも所有しており、しばしば鍛冶の名人として登場する[21]。 山や石との関連 オークニーのホイ島にあるドワーフィー・ステーン 一方、『散文エッダ』では、小人は大地となったユミルの肉の中でウジ虫のように形成される。Völuspá』では、彼らは「岩の主人」(古ノルド語: veggbergs vísir)と呼ばれ、「石」を表すスカルド語には「dvergrann」(「小人の家」)や「Durnis niðja salr」(「Durnirの近親者の広間」)がある。Ynglingatal stanza 2とそれに付随するYnglinga sagaの散文では、小人がSveigðir王を開いた石の中に誘い込み、その石は二人の背後で閉じられ、その後彼は二度と姿を見せなくなる。 Ynglingasagaはまた、この小人が太陽(古ノルド語: dagskjarr)を恐れていると描写しており、これはAlvíssmálの中で、この詩の同名の小人が石の日光に変えられたことに似ている[63] [64][65]。 ドイツ語の伝説では、彼らは一般的に空洞の山の中に住んでおり、場合によっては地上に住んでいることもある[66]。一方、Þorsteins saga Víkingssonarのようなサガ文学では、彼らは一般的に個々の石の中に住んでおり、Sörla þáttrのBrísingamenの鍛冶のように作業場としても機能することがある。 [67][65]小人が石の中に住んでいるという表現は、ホイ島にある石室墓であるドワーフィ・ステインやセイジスフィヨルズル (Seyðisfjörður)のドヴェルガシュタイン(Dvergasteinn)のような特定の景観を取り巻く現代の民間伝承にも続いている[68] [69]。 ロッテ・モッツによって、小人が山や石や塚に住むようになったのは、塚や巨石周辺に頻繁に埋葬されていた死者との関係からきているのではないかと提唱され ている[70]。 病気を引き起こす ノーフォークのフェイケナム近郊で発見された鉛のプレート。 dweorg "という用語は古英語のテキストで病気を表現するのに使われることがあり、ギリシャ語やラテン語に由来する医学書では一般的に発熱などの症状を表現するの に使われる。 [71]『古英語辞典』では古英語:dweorgの定義を「小人、ピグミー」または「熱病」のどちらかに分けているが、中世初期のゲルマン民族の間では、 薬草における存在と病気の密接な関連性から、この2つの意味の区別は浸透していなかったかもしれないと論じられている[72]。 ユトランドで発見された8世紀のリベの頭骨片には、有害な小人1人または2人に対してオーディンを含む3人の存在に助けを求める碑文が刻まれている [73][74]。 [75]8世紀から11世紀にかけて、ノーフォークのフェイケンハム近郊で発見された鉛製のプレートにも同様の碑文があり、"dead is dwarf"(古英語ではdead is dwerg)と書かれている。 [ラクヌンガ』にはアングロ・サクソン語の呪文Wið Dweorh XCIIIb(Against a Dwarf XCIIIb)が収められており、この呪文は病気をドワーグと呼び、ドワーグが馬のように罹患者に乗り移ることを意味する。 [77]ウィンド・ドゥヴェオルのお守りには、助けを求める聖人などキリスト教的な要素があるにもかかわらず、その基礎はおそらく、リベやノーフォークで 発見されたような刻まれたルニックのお守りを含む北海ゲルマン民族の共通の伝統にある[78]。 病気が超自然的な存在からの投射物によって引き起こされるという概念は、エルフショット現象や、エルフ、Ēse、魔女によって投げられるウィズ・フェール ティス(Wið færstice)、「þursarの主」が使用する「傷の槍」(古ノルド語:sár-þvara)によって感染症が引き起こされるカンタベリーのお守り など、ゲルマン民話に広く見られる。 [79][80]小人の場合、この関連性は、「動物の病気」を意味し、「小人の銃弾」と直訳されるノルウェー語のdvergskotまたは dvergskottのように、現代まで続いている。 |

| Influence on popular culture The Seven Disney Dwarfs in the trailer for Snow White and the Seven Dwarfs Dwarfs feature in modern tellings of folklore such as Walt Disney's 1937 film based on the folktale recorded by the Brothers Grimm.[83][84] Most dwarfs in modern fantasy fiction closely follow those of J. R. R. Tolkien's The Hobbit and The Lord of the Rings, where the dwarves (Tolkien's spelling) were distinguished from elves: most modern fantasy has continued this distinction.[85] Dwarfs are also present in other fantasy literature such as C. S. Lewis's Narnia stories, Terry Pratchett's Discworld and the Artemis Fowl novels by Eoin Colfer.[86][87][88] The emergence of fantasy video games has led to differing depictions and interpretations of dwarfs. In the universe of The Elder Scrolls, "dwarves" (or Dwemer) are presented as a race of subterranean elves whose culture was centred around science and engineering, which differs from Tolkien's conceptualisation in that they are not particularly short, and are extinct. Other games like Dragon Age and Warcraft present an image of dwarfs as stout, bearded mountain dwellers, separate from Elves. Warhammer retains the Dungeons & Dragons dichotomy between Dwarves and Dark Dwarves, referring to the latter as Chaos Dwarfs.[citation needed] https://en.wikipedia.org/wiki/Dwarf_(folklore) |

大衆文化への影響 白雪姫と7人の小人』の予告編に登場するディズニーの7人の小人たち 小人たちは、グリム兄弟によって記録された民話を基にしたウォルト・ディズニーの1937年の映画のような民話の現代的な物語の中で特徴づけられる [83][84]。 現代のファンタジー小説における小人のほとんどは、J・R・R・トールキンの『ホビット』や『指輪物語』における小人(トールキンの綴り)をエルフと区別 したものを忠実に踏襲しており、現代のファンタジーのほとんどはこの区別を引き継いでいる[85]。 小人はC・S・ルイスの『ナルニア国物語』、テリー・プラチェットの『ディスクワールド』、イアン・コルファーの『アルテミス・ファウル』といった他の ファンタジー文学にも登場する[86][87][88]。 ファンタジーのビデオゲームの出現は、小人の異なる描写や解釈につながった。The Elder Scrollsの世界では、"ドワーフ"(またはDwemer)は科学と工学を中心とした文化を持つ地底のエルフの種族として描かれており、特に背が低い わけではなく、絶滅しているという点で、トールキンの概念とは異なっている。ドラゴンエイジやウォークラフトのような他のゲームでは、ドワーフはエルフと は別の、気丈で髭を生やした山の住人というイメージを提示している。ウォーハンマーはダンジョンズ&ドラゴンズのドワーフとダークドワーフの二分法を継承 し、後者をカオス・ドワーフと呼んでいる[要出典]。 https://en.wikipedia.org/wiki/Dwarf_(folklore) |

Kalmyks in the late 19th century. Picture taken in the Salsky Raion of the Don Host Oblast.

リンク

文献

その他の情報

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1997-2099

Portrait of Kalmyk girl Annushka, by Russian painter Ivan Argunov, 1767

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

☆

☆

☆