フランス革命以前のフランス史

History of France

before 1789

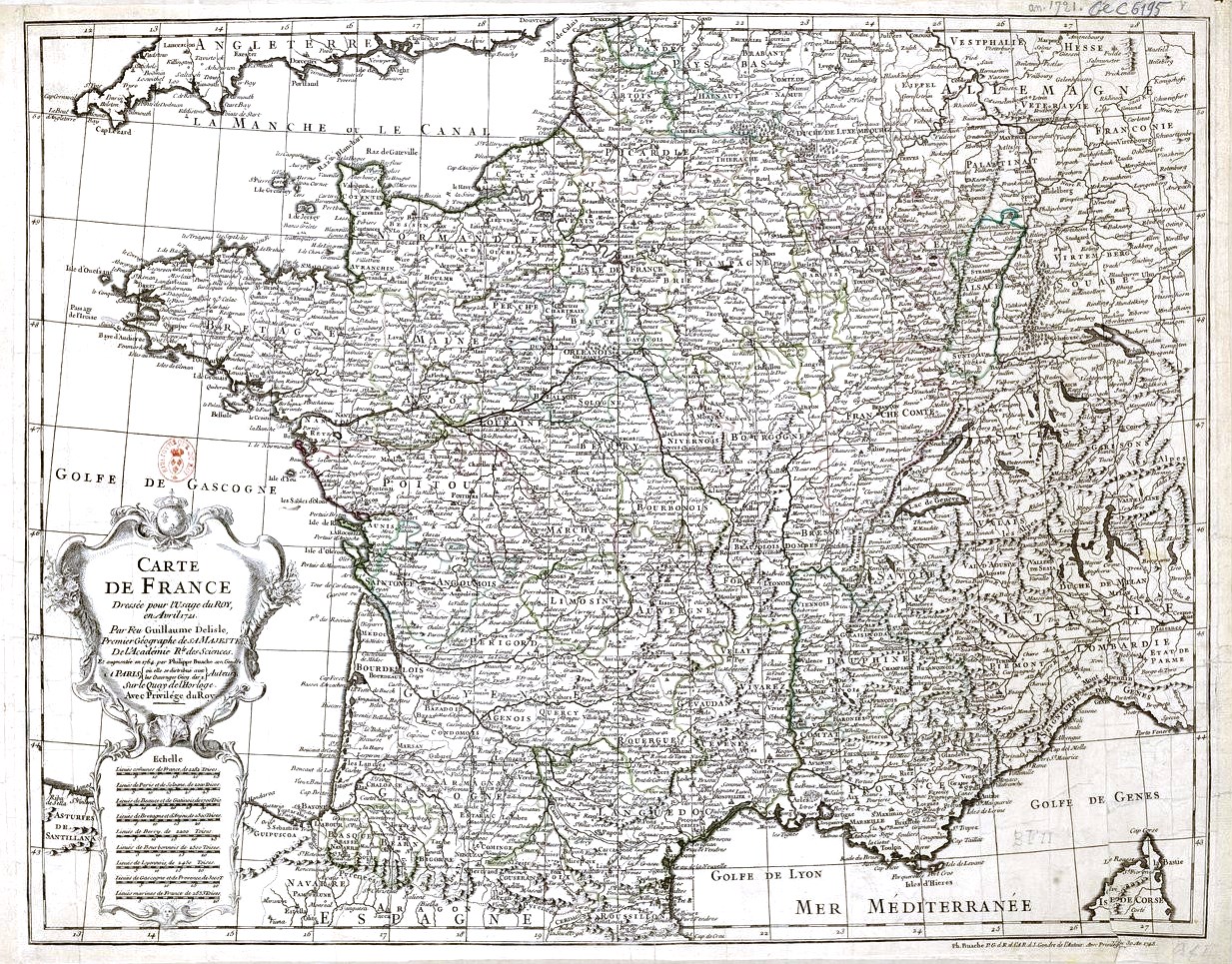

Carte de France dressée pour l'usage du

Roy. Delisle Guillaume (1721)

☆フランスの歴史(フ

ランスのれきし、フランス語: Histoire de

France)では、現在のフランス共和国の領土を構成する西ヨーロッパの領域の歴史を取り扱う。有史以前、古代ローマ帝国による支配、中世のフランク王

国の建国と分裂、そしてフランス王国の成立と発展からフランス革命以降より現在の第5共和政に至る歴史である(→出典「フランスの歴史」)。

| フ

ランスの歴史(フランスのれきし、フランス語: Histoire de

France)では、現在のフランス共和国の領土を構成する西ヨーロッパの領域の歴史を取り扱う。有史以前、古代ローマ帝国による支配、中世のフランク王

国の建国と分裂、そしてフランス王国の成立と発展からフランス革命以降より現在の第5共和政に至る歴史である。 |

|

| 先史時代 ラスコー洞窟の壁画 旧石器時代には紀元前2万年頃にクロマニョン人が居住した[1][2]。1940年9月に現地に住む子供たちによって偶然発見された、彼らの遺跡であるラ スコー洞窟は有名である[3]。クロマニョン人はハプログループI2a (Y染色体)に属していた[4]。またこの時代ではシェルアシュール文化や、ムスティエ文化といった痕跡が発掘されており、特に旧石器後期の遺物や遺跡 は、フランス南西部のドルドーニュ県に流れるヴェゼール川流域に集中している[5]。 カルナック列石 新石器時代には農耕の到来とともにブルターニュなどで巨石記念物の建造が紀元前2000年頃より盛んになされた[2]。特にカルナック列石はその規模の壮 大さでも知られている[3]。農耕と巨石文化をもたらしたのはハプログループG2a (Y染色体)と考えられる[6][7]。またこの時代にはイベリア人系やリグリア人系のものがいたとされる[8]。 青銅器時代になると、ビーカー文化等が起こり、紀元前900年頃にはケルト人が到達したと考えられる[2][8]。彼らは現在のフランス人の多数派を占めるハプログループR1b (Y染色体)に属していた[9]。 青銅器時代から鉄器時代に移行すると、キンメリア人によってもたらされた鉄の冶金術によってハルシュタット文化が栄え、またケルト人らはフランス以外にも 小アジアから北イタリア、イギリスやアイルランドなどに分布し、ラ・テーヌ文化と呼ばれる文化も隆盛した[8][10]。 |

|

| ガリア →詳細は「ガリア」および「ガロ・ローマ文化」を参照 ウェルキンゲトリクスの銅像 紀元前600年頃、古代ギリシア人によって西地中海に植民市マッサリア[注釈 1]やニカイア[注釈 2]が建設され、ギリシア文化がもたらされた[1][11][12]。アナトリア半島・バルカン半島からフランス、イギリスに至る地域の原住民を古代ギリ シア人たちはケルトイ、ガラタイと呼び、古代ローマ人たちはガッリー(ガリア人)と呼んだ。そして彼らの住む地はガリア(ガッリー人の地)と呼ばれた。か れらは現代ではケルト人とも呼ばれる[13][14]。 ガリア人は多くの部族に分かれ住んで、統一国家を作らなかった[1]。各部族は戦士を兼ねている貴族が集会を通じて行政官を選び、農民を支配していた [1]。紀元前58年から紀元前51年にかけてローマの有力者ガイウス・ユリウス・カエサルはガリア遠征を行い、その記録を「ガリア戦記」という著作に残 した。カエサルは「ガリア戦記」の中で、当時のガリアの情勢を次のように説明している。 ガリアは全部で3つに分かれ、一つはベルガエ人、二つ目はアクィータニー人、三つ目は彼らの言葉でケルタエ人、ローマでガリア人と呼んでいるものが住む。どれも互いに言葉と制度と法律が違う。 — ユリウス・カエサル、ガリア戦記 カエサルがガリアで、最も苦戦した相手にアルウェルニ族のウェルキンゲトリクス率いるガリア諸部族による連合軍が挙げられる[15]。しかしウェルキンゲトリクスも紀元前52年、ローマ軍にアレシアで包囲され降伏した[16]。 こうしたローマによるガリア遠征を受けた後は、いくつかのローマ風都市も建てられ、ローマ化が進んでいった[15]。ローマ時代には、ガリアという言葉は 現在のイタリア北部やドイツの一部、ベルギー、スイス等の領域を含むより広い範囲を指したが[13][14]、紀元前1世紀末、ローマ皇帝アウグストゥス 時代にアルプス以南のガリアが「イタリア」に編入され[17]、やがてほぼ現在のフランスにあたる地域がガリアに対応するようになっていった[注釈 3]。アルプス以北のガリアはガリア・ナルボネンシス、アキタニア、ガリア・ルグドゥネンシス、ガリア・ベルギカ、ライン軍政地区の5つの地方に分けら れ、それぞれの地域の実情を加味した行政組織を樹立させた[16][18]。 ガリア人たちによるローマ支配への抵抗は散発的なものに終わり、ガリアの貴族層はむしろローマ文化を積極的に受容し、ローマに同調する傾向が強かった [19]。こうした貴族層の動向に加え、ローマ植民市の建設や軍事目的による道路網の整備を通じてローマ化されたガリアでは、ローマの文化の影響を色濃く 反映した、ガロ・ローマ文化が栄えた[20][21]。特にアルルやニームといった地域には、ローマの円形劇場や水道などの跡が多く残る[11]。 1世紀半ばには、ガリアの都市リヨン出身のクラウディウスがローマ皇帝となった。彼はガリアの貴族層によるローマ元老院への参入に反発する元老院議員たち に対し、ローマが異民族を積極的に迎え入れることで発展したことを主張し、また征服以来のガリア貴族層のローマに対する忠誠を称揚した[22]。属州民へ のローマ市民権の授与もこの頃から拡大した。ローマ軍に参加したガリア人兵士たちは退役後にはローマ市民権を得て帰郷し、従軍中の給金等を通じて土地を取 得してローマに忠実な上層市民を形成していった[22]。ガリア諸属州の下部単位はキウィタスと呼ばれたが、ローマは秩序の維持と徴税義務を果たしている 限り相当な自由を認めていた[23]。 3世紀に入りローマ支配が動揺(3世紀の危機)するようになるとガリアでも治安が悪化しはじめた[24]。3世紀半ば、ライン国境からゲルマン人諸部族の 侵入が相次ぎ、これの対処にあたった下ゲルマニア総督ポストゥムスが260年に皇帝を名乗りガリア帝国が形成された。ガリア帝国は短期間に瓦解したが、3 世紀後半にはこうした内乱や外的の侵入によってガリアは深刻な打撃を受けた[25]。3世紀の危機を収束させたディオクレティアヌス、コンスタンティヌス 1世の時代を経て、ローマ帝国の構造改革が行われると、ガリアの属州は細分化されトリーアに拠点を置くガリア道長官がこれを管轄した。防衛にあたる辺境軍 は数州毎にドゥクス(地方軍司令官)の下に置かれた[26]。 5世紀に入ると、ローマ内の内乱とライン国境からの侵入が一層進展し、418年には西ゴート人がガリア南西部に正式に居住を認められ、その後ブルグント 人、アラン人などが次々ガリアに定着していった[27]。451年にはアッティラ王率いるフン族が侵入し、西ローマ帝国の将軍アエティウスが西ゴート王テ オドリック1世とともにカタラウヌムの戦いでこれを撃退したが、この頃までにガリアにおけるローマの支配力は大きく弱体化していた。西ゴート王国、ブルグ ント王国、さらにはフランク王国などが勢力を伸長させ、5世紀半ば頃までガリアにおけるローマの支配は事実上終焉を迎えた[28]。  ローマ時代に建てられた水道橋。ポン・デュ・ガールと呼ばれる。 |

|

| フランク王国 →詳細は「フランク王国」および「西フランク王国」を参照 メロヴィング朝  洗礼を受けるクローヴィス 4世紀後半より始まる本格的なゲルマン人の大移動にともない、ゲルマン人の一派であるフランク人がガリアに定住した[29]。フランク人らは、狩猟と牧畜 を主とし、数年ほどの定住の後に、移住を行う生活を繰り返していた[21]。フランク人は、ガリア征服前のケルト人に似て、サリ族とリブアリ族といったい くつかの部族に分かれ、部族ごとに王と戦士を持っていた[21][30]。また彼らは「サリカ法典」や「リブアリ法典」などの、ラテン語で書かれた部族の 規則を持っていた[30]。こうしたフランク人に関する記録は、4世紀に書かれた史書「皇帝伝」の中に収録されているローマ軍の進軍歌が最初で、260年 代にローマ軍がフランク人に勝利した旨を歌った内容であった[31]。 470年にはフランク族のキルデリク1世がパリを包囲する[32]。この包囲戦は10年に及び、やがて481年、キルデリク1世が没すると、弱冠15歳で 部族の王となったクローヴィス1世はこの包囲戦を経て、聖ジュヌヴィエーヴとの合意を取り交わし、パリを支配下に置く[33]。その後、フランク諸族を統 一しメロヴィング朝フランク王国を建国すると、旧ローマ帝国領であるガリアの現住民がカトリックを信仰していたことや、ローマ化が早かったブルグンド王や 西ゴート王といった他のゲルマン民族がアリウス派を受け入れていたことに対して、ローマ化が遅かったこともあり、またランスの司教レミギウスや、敬虔なカ トリック信者であった妻クロチルダらのすすめから、統治を円滑に行うことも狙って、クローヴィスは3000人ほどの従士らとともに正統派のアタナシオス派 に改宗し、カトリックを受容した[34][30][35][32][33][36]。 507年、クローヴィスは長年より戦役が続いていたアラリック2世率いる西ゴート王国を撃破し、ボルドー、トゥールーズ地方などを獲得する[37] [38]。クローヴィスとその息子キルデベルト1世の治世では、政治的な影響力に加え、宗教的な影響力も増大し、パリには多く教会や修道院が建設された [37]。またこの時代にはクローヴィスの頃より対立関係にあったブルグンド王国への侵攻が523年より始まる[39]。 メロヴィング朝においては、王国を家の財産とみなし、当主の没後、その土地を分割相続する慣習があったことから、王国が統一を保っていたのはごく短期間のうちであった[36]。クローヴィスには4人の子供がいたため、国土は4つに分割された[40]。 6世紀後半にはアウストラシア、ネウストリア、ブルグンドの3つに国が別れ、それぞれが王を称した[35][41]。また各地では地方豪族が影響を強めた[35]。 7世紀後半にネストリアを治めていたクロタール2世はこの三国に対して宮宰を設置し、この宮宰を通じて三国の統一を試みた[35]。 こうした分割相続によって不安定化していく王国と、それらを連絡し、統率を図る権限を持つ宮宰は力を強め、中でもカロリング家が台頭していく[34] [36]。特にカロリング家のピピン2世は三王国の争いを利用し、それぞれの国の宮宰職を独占した[35]。8世紀前半の宮宰カール・マルテルは、イベリ ア半島からヨーロッパ進出を図っていたイスラーム勢力(ウマイヤ朝)をトゥール・ポワティエ間の戦いで撃破し、キリスト教世界の守護者としてその名声を高 めた[34]。しかしマルテルは、メロヴィング家の王位の空白を空白を良い事に、宮宰として傍若無人に振る舞い、有力貴族の反感を買った[42]。 |

|

カロリング朝 ピピン3世(小ピピン) 当時、聖像禁止令などをめぐり東ローマ皇帝との対立を深めていたローマ教皇は、新たな政治的庇護者を必要としていた。こうした中、イスラーム勢力の侵入を 撃退したフランク王国に教皇は着目し、フランク王国の実権をにぎるカロリング家との接近を図った。カール・マルテルの子ピピン3世(小ピピン)は、メロ ヴィング家の血統につながる人物を修道院から探し出し、フレデリック3世として即位させ、改めて貴族会議の合意のもと、その王位を廃し、またローマ教皇の 支持にも助けられ、751年にカロリング朝フランク王国を創始した[34][36][42]。この返礼として、北イタリアのラヴェンナ地方を教皇に寄進し たこと(ピピンの寄進)は、教皇領の起源となった[34]。この寄進は、当時、世襲などによって腐敗の原因にもなっていた地方豪族への恩貸地制などとは異 なり、教会への土地の寄進は、聖職者独身制によって腐敗の可能性は低いと判断してのことであった[注釈 4][43]。こうした背景から、フランク王国とローマ教会の結びつきをより強めていく[34]。  シャルルマーニュ さらにその息子であるシャルルマーニュ(カール大帝)は、ザクセン人の討伐・イベリア半島への遠征、アヴァールの撃退、ランゴバルド王国の討伐などその名声を高め、800年にローマ教皇レオ3世からローマ皇帝の冠を受けた[34][36]。 シャルルマーニュは、エクス・ラ・シャペル(独語:アーヘン)の宮廷にブリタニアから学僧アルクィンを招き、古代ラテン語文献の振興(カロリング・ルネサ ンス)を推進するなど、文化的な西ヨーロッパ世界の統一にも寄与した[44][45][46]。またシャルルマーニュが宮廷で用いていたカロリング小文字 体は現在のアルファベットの小文字の元となった[45]。エクス・ラ・シャペルにおける学術的諸成果は、フランス各地の教会・修道院にも影響を及ぼして いった。 カロリング朝は、広大な領域を支配したものの、その統治機構はメロヴィング朝と同様に脆弱であった[47]。宮廷はアーヘンに置かれていたものの、軍事や 行政は全国の司教座組織が担当し、それに加えて、各地の地方有力者が「伯」という地方行政官に任命される恩貸地制度を設けてからというもの、本来ならば与 えられるその土地は、一代限りであるはずのものを彼らはその役職によって得た土地を世襲し、独立しようという傾向を作り始めたのである[47][48]。 802年、シャルルマーニュによってこうした地方の伯を監督する「巡察使」という役職が組織されるが、彼の没後、制度は形骸化し、巡察使は派遣された地方 にそのまま居着いてしまい、その地域の諸侯となる者もいた[49]。 カロリング朝の時代を題材にしたかれた叙事詩に「ローランの歌」がある[50]。「ローランの歌」は、シャルルマーニュによるイベリア遠征におけるピレ ネー山中でのイスラームによる襲撃に創作を加えたもので、フランス文学の歴史の初期を代表する作品である[50][51]。 シャルルマーニュが814年に没すると、ルートヴィヒ1世が王位に就く[52]。ルートヴィヒ1世は817年に帝国整備令を出し、彼の長男であるロタール 1世に王国の本土を、次男のピピン1世にはアキテーヌを、三男のルートヴィヒ2世にはバイエルン州を与え、次の世代の分割統治の準備を進めた。 |

|

| ヴェルダン条約とメルセン条約による帝国の分割 →詳細は「西フランク王国」、「東フランク王国」、「中部フランク王国」、「ヴェルダン条約」、および「メルセン条約」を参照 ルートヴィヒ1世が840年に没すると、彼の3人の息子であるロタール1世、ルートヴィヒ2世、シャルル2世らが、ルートヴィヒ1世の所領をめぐって争い が始まる[53]。この争いは841年のフォントノワの戦いで火蓋が切られ、この戦いを受け、842年にはシャルル2世とルートヴィヒ2世がロタール1世 に対抗するために同盟を組む[54]。この同盟は歴史家ニタール(英語版)によって「ストラスブールの誓い」として書き留められた。この文書はフランス語 およびドイツ語による最古のテキストとなっている。843年のヴェルダン条約によってフランク王国の所領が西フランク王国が、中央フランク王国、東フラン ク王国の三分割された[47][53]。その後、870年9月に中部フランク王国のロタール2世が没すると、領土の見直しが行われ、メルセン条約が結ばれ る[47][55]。これによって現在のフランス・ドイツ・イタリアの礎となる西フランク王国、東フランク王国、イタリア王国が成立した[47]。 この時代より、北方のノルマン人による襲撃が始まる[56]。特に対ノルマン人との戦いの中で目立った活躍をした人物に、パリ伯ウードがいる[56]。フ ランク王国の中央集権は、ヴェルダン条約以降、衰退の一途をたどる[48]。上述のような恩貸地制度の崩壊なども相まって、877年にシャルル2世によっ て発布された勅令は、それを禁ずるものであるが、それはまさしく、フランク王国の中央集権の衰退を象徴している[48]。こうした中央集権の衰退は、結果 として地方分権を推し進め、フランス各地に大小様々の荘園が発生したとされる[48]。この頃の西フランク王国は、北方からのノルマン人(ヴァイキング) の進出に苦慮しており、10世紀初頭にはサン=クレール=シュル=エプト条約によってノルマン人のロロにノルマンディーの地を封じた(ノルマンディー公 国)[57][58]。後にノルマンディー公がイングランドの王位に就いたことで、その後の英仏関係は様々な紛糾が引き起こされた。地方の領邦権力の成長 につれ、王権は弱体化し、9世紀末に西フランク王国は領邦君主や司教によって王位の世襲制が廃止され、これを選挙に変えた[57]。 |

|

| カペー朝 →詳細は「カペー朝」を参照  ユーグ・カペー  ルイ6世 987年に西フランク王国のルイ5世が没し、カロリング家が断絶する[34]。同年、パリ伯であったロベール家のユーグ・カペーがカペー朝を創始した [34]。ノルマン人の討伐で活躍したユーグ・カペーだったが、その王権は東フランク王国(ドイツ王国)などと比べても脆弱で、パリ周辺のみにしかその王 権は及ばなかった[59][60]。カペーのみならず、ロベール2世、アンリ1世、フィリップ1世らの最初の4代はこうした狭い領土のため、周辺の大諸侯 と肩を並べるのに精一杯で、勢力の拡大や行政上の改革は難航した[60]。しかし一方で、大胆な勢力拡大こそ見られないものの、各代が女性問題などの騒動 [注釈 5]を抱えながらも長生きし、王位継承の問題を解決していたことから、それぞれの治世が長くなるにつれ、王家は安定し始めた[61]。5代目のルイ6世 は、淫蕩で食道楽であったが、そうした汚名とは裏腹に、勢力を強めていたノルマンディー公を牽制し、政略結婚を通じて領土の拡大をするなど、王朝の発展に 大きく寄与した[60]。しかしその過程でのルイ7世とアリエノール・ダキテーヌとの離婚騒動は、イギリスとの関係悪化を招き、結果的に百年戦争の要因の 一つとなった[60]。 |

|

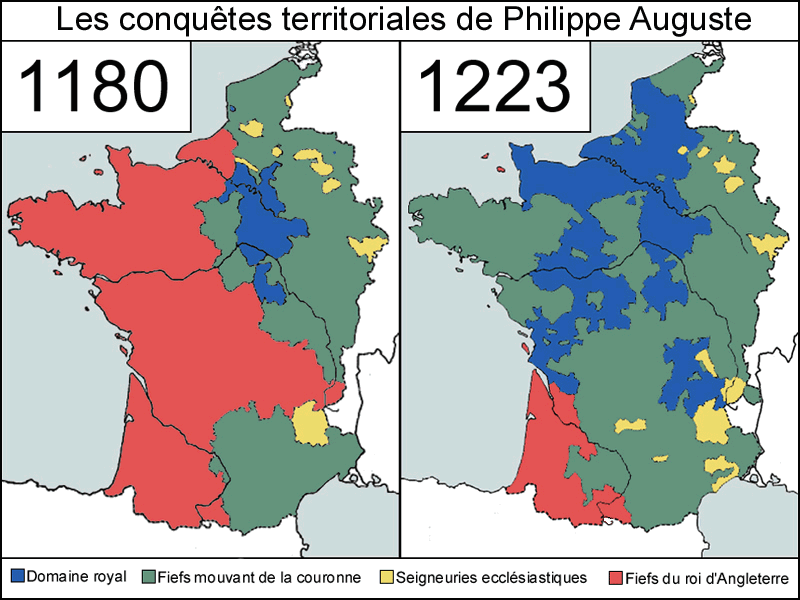

十字軍の時代と王たち フィリップ2世時代の勢力変化。青:王家領、緑:諸侯領、黄:教会領、赤:アンジュー家領 →詳細は「十字軍」を参照 西暦1000年、聖書の告知にもかかわらず、キリストの再誕は現れなかったことから、教会への失望と不信がいたずらに増長し、教会の支配権は年々低下の一 途をたどっていた[62]。そうした背景から、起死回生の企てとして1096年にローマ教皇ウルバヌス2世によって第1回十字軍遠征がクレルモン公会議で 提唱された[62]。フランスからはトゥールーズ伯やフランドル伯などが参加した。1147年の第2回十字軍遠征では、エデッサ伯国陥落の報告を受け、ル イ7世がローマ教皇エウゲニウス3世に十字軍勅書の要請を出し、十字軍が組織され、遠征が行われた[63]。ルイ7世はイェルサレム巡礼を果たすも、神聖 ローマ皇帝コンラート3世との内部抗争や無理な攻勢が続き、結果的に遠征は失敗に終わった[64][65]。 1180年に王位についたフィリップ2世はフィリップ・オーギュストと呼ばれ、この時代に王権は飛躍的に強化された[66]。 1189年の第3回十字軍遠征では、フィリップ2世が神聖ローマ皇帝フリードリヒ1世やイギリス王リチャード1世らとともに参加した[64]。この遠征ではイェルサレム奪還こそ失敗したが、講和により巡礼の安全確保が行われた[64]。 1199年、フィリップ2世は私生活でのトラブルなどから、インノケンティウス3世から破門と聖務停止を命じられる[67]。 13世紀頃より徐々に王権の強化が進み、イングランド王リチャード1世やジョンと争ったフィリップ2世は、プランタジネット朝(イングランド王家)の領土 であったノルマンディーやアンジューを奪った[68]。また、この頃フランス南部で広まっていたアルビジョワ派が異端とされ、アルビジョワ十字軍が組織さ れた[68]。この異端撲滅闘争は仏王ルイ9世の時代までに完了し、結果としてフランス南部にまでフランス王権が伸張することになった[68]。このよう に、総じて13世紀におけるフランス王権の強化は、ローマ教皇との連携を前提として進められたものであった[68]。しかし、第6回十字軍・第7回十字軍 を行ったことはフランス財政に重い負担を与えることになった[68]。またこの遠征を通じて、ルイ9世は遠征先のチュニスで没した[64]。 11世紀よりフランスに限らず西ヨーロッパは、ピレネー山脈やラインラントでの鉄の生産が盛んになった経緯を受け、13世紀には農村などに鉄製農具が供給 された[69]。特に重量有輪犂はアルプス以北などの湿った重い土壌の土地を深く耕すことができたことから普及し、またこの技術を受け、春耕地、秋耕地と 休耕地の3つの耕作環境をローテーションさせる三圃式農業も普及した[69][70][71]。こうした技術の変化は、農業の生産力を高め、余剰生産物の 貨幣化を通じて農民の荘園への貨幣地代の導入を促したほか、大規模な開墾運動を展開し、新村落(ヴィル=ヌーヴ)が次々に登場した[71][72]。新村 楽では、領主が農民を誘致させるために特許状の配布や、年貢の免除、罰金の減額などが行われた[72]。 |

|

アヴィニョン教皇庁 アヴィニョン捕囚 14世紀に入るとフランス王と教皇の関係は対立へと転じる[68]。財政難の打開を図った仏王フィリップ4世は、国内の聖職者への課税を図ってローマ教皇 との対立を深めた[68]。1302年、状況打開を求めたフィリップは、三部会(フランス初の身分制議会)を開催して、フランス国内の諸身分から支持を得 た[68]。その上で、翌1303年にアナーニ事件を引き起こしてローマ教皇ボニファティウス8世を一時幽閉するなど追い込んで憤死に至らしめた[68] [73]。その後、フランス人教皇のクレメンス5世を擁立させた上で、1309年に教皇庁をローマからアヴィニョンに移転(アヴィニョン捕囚、「教皇のバ ビロン捕囚」)させ、フランス王権の教皇に対する優位性を知らしめた[68]。このことによって、のちの宗教改革の時代よりも早く、フランス教会はカト リックの枠内にありながらローマ教皇からの事実上の独立を成し遂げた(ガリカニスム)[74]。このカペー朝の繁栄は続くかと思われたが、フィリップ4世 の死後に3人の息子があいついで急逝し断絶へと至った[68]。 なお、フランスの王位継承者は、サリカ法典により男系のカペー家の子孫のみが継承権を許されている。以降、フランス王家はヴァロワ家、ブルボン家へと受け 継がれるが、これらの家系もカペー朝の傍系である。その意味においては、王政(フランス王国)がフランス革命によって打倒されるまで、カペー家の血筋が続 いている。(1814年以降のブルボン家、オルレアン家を含めると、その血統はさらに続くことになる。) |

|

ヴァロワ朝 ジャンヌ・ダルク →詳細は「ヴァロワ朝」を参照 百年戦争 →詳細は「百年戦争」を参照  百年戦争の推移。黄:フランス領、灰:イギリス領、濃い灰:ブルゴーニュ公領 カペー本家の断絶を受けて、1328年にヴァロワ家のフィリップ6世がフランス王に即位した[68]。しかし、フィリップ4世の孫にあたるイングランド王 エドワード3世は、自らこそフランスの王位継承者であると主張し、両国の間で百年戦争が勃発した[68][75]。当初は、長弓部隊などを導入したイング ランドが優勢であり、クレシーの戦いやポワティエの戦いで勝利を収めていた[68]。勢いに乗るイングランドの軍勢はパリを占領し、フランス王シャルル7 世をオルレアンに追いつめた[68]。しかし、ジャンヌ・ダルクの登場を契機として戦況は逆転へとむかい、最終的にはドーバー海峡に近いカレーを除く大陸 領土をフランスが制圧して終わった[68]。長期にわたる戦乱は封建諸侯の没落を招いたほか、戦争予算を工面する必要から官僚制の整備が図られ、常備軍が 設置されるなど、王権の強化がさらに進んだ[68]。 14世紀に入ってより、気候が寒冷化し、凶作が飢饉を生み、やがてペストが流行した[68]。また十字軍遠征や百年戦争などの戦乱などから、農業人口が減 少したため、荘園領主は労働力を確保するために、農民の待遇を向上せざるを得なかった[68]。こうした背景から次第に農奴制の廃止を訴える農民による反 乱がヨーロッパ各地で展開された[68]。フランスにおいては1358年のジャックリーの乱やエティエンヌ・マルセルの反乱がそれに相当する[68] [76]。1360年、ブレティニー条約が結ばれ、アキテーヌとポワトゥーがイギリスに割譲された[77]。 1449年、イギリス軍がフランスから撤退し、ギュイエンヌとノルマンディーがフランス領となる[77]。 |

|

| 宗教改革 →詳細は「イタリア戦争」および「ユグノー戦争」を参照  サン・バルテルミの虐殺 1498年、シャルル8世はイタリアへの勢力拡大を図ってイタリア戦争を引き起こした[78][79]。これに対してハプスブルク家も対抗して出兵したこ とが、18世紀半ばまで続くフランス王家(ヴァロワ家、ブルボン家)とハプスブルク家の間の対立の端緒となった[79]。16世紀前半、神聖ローマ皇帝の 座をねらったが叶わなかったフランソワ1世は、当時ハプスブルク家と対立していたオスマン帝国のスルタンスレイマン1世との連携まで行って、ハプスブルク 家の皇帝カール5世と抗争を続けたが、結局はハプスブルク家優位のままイタリア戦争は終結した(カトー・カンブレジ条約)[79]。  ジャン・カルヴァン 16世紀より広がり始めた宗教改革の流れは、フランソワ1世が新思想に敏感であったことから、早い段階からフランスに根を下ろした[80]。宗教改革の時 代では、フランスからジャン・カルヴァンが生み出された[80]。カルヴァンは1533年に「キリスト教綱要」を著し、教会の腐敗を激しく批判した [80][81]。カルヴァンは予定説を主張し、またこれに呼応する一派はカルヴァン派と呼ばれるようになった[79][80]。1539年、フランソワ 1世はヴィレール=コトレ王令を出し、以降、フランスの全ての公文書でフランス語が使われるようになる[82]。 16世紀後半になると、既にスイスのジュネーヴで高まっていたカルヴァン派の影響がフランス国内にも及び、ユグノー(カルヴァン派)の対立が深まり、30 年以上にわたる内戦となったユグノー戦争が勃発した[79]。1580年、モンテーニュが「エセー」を出版する[83]。「エセー」は17世紀より来る啓 蒙時代に影響を与えた[83]。1572年のサン・バルテルミの虐殺に見られるように、カトリック・プロテスタント両勢力の対立は先鋭化していき、ついに 1589年にはアンリ3世がパリで暗殺され、ヴァロワ朝は断絶した[79]。 |

|

| ブルボン朝 →詳細は「ブルボン朝」を参照 ブルボン朝の成立と発展  ルイ13世とリシュリュー 1589年、ユグノー戦争におけるカルヴァン派側の首領であったナヴァール王アンリが、フランス王アンリ4世として即位し、ブルボン朝が成立した [79]。アンリは、カルヴァン派の立場を貫くことで政情が混乱することを懸念し、1593年にカトリックに改宗した[79]。その上で、1598年には 宗教的寛容を定めたナントの勅令を出し、個人の信仰の自由を認めて、30年以上にわたって続いたユグノー戦争を終わらせた[79]。 その後、アンリ4世は、宗教戦争期に強い自律性を持った大貴族や旧教同盟の拠点にもなった諸都市への服従を迫る政策に腐心し、経済の分野においては、リシュリューを任命し、重商主義政策による産業の振興や財政再建などにつとめた[84]。 1610年に狂信的カトリック教徒の凶刃に倒れ死去した[79]。 →詳細は「三十年戦争」を参照 次王ルイ13世は、母后マリー・ド・メディシスや宰相リシュリューの補佐のもとでさらに王権の強化を推し進めた[79][85][86]。1615年から は三部会も開催されず、官僚制・常備軍の整備はさらに進んだ[79][85]。1618年より中欧で起こった三十年戦争では、自国のカトリックという宗教 的立場よりも国益を最優先として新教側を支援し、ブルボン家の勢力拡大を図った[79]。 1643年にルイ13世が死去したことで、まだ5歳だったルイ14世が即位したが、宰相のジュール・マザランが補佐をした[79][85]。1648年に は三十年戦争の講和条約であるウェストファリア条約(独語:ヴェストファーレン条約)でアルザス地方とロレーヌの3都市を領土に加えた[79]。同年に、 これ以上の王権強化を懸念した貴族らによってフロンドの乱が起こったが、1653年までに鎮圧された[79][87]。 文学・思想史の動向 1630年代から1640年代にかけて「方法序説」(1636)や「哲学原理」(1644)、「情念論」(1649)などを著した哲学者ルネ・デカルトの 方法的懐疑と呼ばれる哲学的方法と、それらによって提起された心身問題は、スピノザやライプニッツといった当時の哲学者たちに大きな影響を与えた [88]。またこの時代には、ジャン・シャプランやデマレ・ドサン=ソルランといった作家たちの提言を受け、リシュリュー枢機卿によってアカデミー・フラ ンセーズが設立される[88]。 1650年代にはブレーズ・パスカルが「パンセ」を著したほか、数学的な発見をした[89]。 |

|

ルイ14世の親政期 16世紀からフランス革命期にかけての領土拡大  「太陽王」ルイ14世 1661年、ルイ14世を補佐していた宰相マザランが死去し、ルイ14世の親政が始まった[90][91][92]。さらなるブルボン家の勢力拡大を図っ たため、一層の財政充実がもとめられ、財務長官のコルベールがその任にあたった[90][91]。彼は、休眠中であったフランス東インド会社を再建させ、 王立特権マニュファクチュアを通じて国内産業の育成を図るなど、重商主義政策を推進した[90][92]。一方で対外政策としては、ネーデルラント継承戦 争に見られるように、相次いで領土拡大戦争を起こした[注釈 6][90]。 当初、イングランドのステュアート朝(革命中に王族を保護していた)と友好的だったため、英仏の王朝的関係は良好(英議会とは不仲)であったが、ネーデル ラント継承戦争のさなか、名誉革命によってオランダ総督・オラニエ公ウィレム3世がイングランド王ウィリアム3世として即位してしまったため、対英関係は 悪化した。 ライン川流域のプファルツに対して起こしたアウクスブルク同盟戦争(プファルツ継承戦争)でも、国際的な対ブルボン家包囲網が形成されるなど、覇権を追い 求めるルイ14世はヨーロッパにおける外交的孤立を余儀なくされていった。スペイン・ハプスブルク朝の断絶に乗じて起こしたスペイン継承戦争では、ユトレ ヒト条約でスペイン・ブルボン朝の王位を承認させるという成果を得たものの、北米大陸でアカディア郡、ハドソン湾などの領土を喪失したことや、イギリスに スペイン・ブルボン家のアメリカ大陸領におけるアシエント権(奴隷貿易独占権)を認めるなど打撃も大きかった。 |

|

ブルボン朝の財政 ヴェルサイユ宮殿 長期にわたるイギリスとの抗争は、徐々に両国の経済的状況を反映して、フランスが劣勢に陥っていった。イギリスは既に名誉革命を成し遂げて立憲君主制に移 行しており、議会が徴税権を確立している上、1694年に創設されたイングランド銀行が発行する英国債に対して国際金融センターであったアムステルダムな どから投資が集まっていた。また、市民革命の過程で特権団体であるギルドが解体しており、企業家の形成や工業化が生じる土台が形成されていた。このよう に、イギリスは長期的な植民地抗争に耐えられるだけの経済的基盤があった。奢侈の限りを尽くしたヴェルサイユ宮殿の建築、運営もフランス財政に重くのしか かった。1682年には、パリからヴェルサイユへと都を移し、以降、ルイ14世はヴェルサイユ宮殿の中で政治を行なった[91][92]。また王権神授説 を信奉するルイ14世は、1685年にナントの勅令が廃止し(フォンテーヌブローの勅令)[90]、国内の富裕なカルヴァン派が国外に流出するという事態 を招いた[90]。また、聖職者・貴族といった特権階級が免税特権をいまだ有していた。戦争の長期化は、フランスを利することは決してなかったのである。 こうした中、イタリア戦争以来の反ハプスブルク家というフランス外交の基本方針を維持しつつ、北米大陸の植民地抗争も同時に継続するということは、極めて 困難となっていた。当時、ハプスブルク家も対プロイセン抗争で劣勢に陥っており、両王家ともに関係改善を求めていた。かくして、18世紀半ばに両王家が対 立から同盟へと転じる外交革命が起こった。 |

|

ルイ15世の時代 ルイ15世 ルイ14世期に確立されたとされる「絶対王政」は、聖職者・貴族・ギルドといったある種の利権団体(社団)との強固な結びつきのもとに成立していたもの で、フランス人民1人1人にまで国家権力が及んでいたわけではなかった。18世紀になり、1715年にルイ14世が没すると、王位はルイ15世に移った [93]。約10年間の摂政時代を経て1726年にルイ15世の親政が始まるも、ルイ15世は政治を嫌い、女遊びにばかり興じる一方であった[93]。特 にポンパドゥール夫人は20年近くに渡ってルイ15世を虜にし、ヴェルサイユの一隅に贅を尽くした邸宅を建て、王室の財政を圧迫した[93]。また、エオ ンという素性の知れない怪しい人物を側近にし、国際交渉の場にも彼女を出席させた[93]。こうしたいい加減な振る舞いは王権の威信を失わせていった [93]。一方で、豪華絢爛なバロック様式を好んだルイ14世と比べ、ルイ15世の時代にはロココ様式による文化が生まれ始める[94]。 1756年、七年戦争が勃発する。この戦争でフランスは海外植民地での戦闘で敗北を喫し、1763年のパリ条約で、カナダのミシシッピ川以東のルイジアナ と西インド諸島の一部をイギリスに、ミシシッピ川以西をスペインに割譲され、アメリカ大陸・インドからの事実上全面撤退を余儀なくされた。長期にわたる対 イギリス植民地抗争は、フランスに多大な負債と革命の種を残しただけであった。 |

|

| ルイ16世の時代 1774年、ルイ15世が没すると、王位はルイ16世に移る[95]。この時代はアンシャン・レジームと呼ばれる社会体制が成り立っており、第1身分の聖 職者、第2身分の貴族、そして第3身分の平民に分かれており、人口の約9割が第3身分であった[96]。大多数の第3身分が税金の負担によって苦しめられ ている中で、少数の第1身分と第2身分には広大な土地や重要な役職、免税などの特権などを得ていた[96]。パリでは多くのカフェが営業され、カフェや個 人的なサロンにおいて、勃興しつつあるブルジョワジーや自由主義貴族が新聞を片手に社会批判を行うようになっていた。このような、王権が及ばない「公共空 間]で生まれた公論(世論)は、当時高まっていた啓蒙思想によって理論武装されていき、のちのフランス革命を擁護するような諸理論を育んでいった。こうし た中において、国王ルイ16世は、ルイ15世時代の人事を大きく変え、改革派であるジャック・テュルゴーやジャック・ネッケルを起用し、特権身分にも税金 を課すなど、王権の及ぶ範囲で改革を目指したが、自由主義擁護者と絶対王政擁護者の板挟みとなり、絶対王政は限界を迎える様になった[96][97] 。特にテュルゴーは、穀物取り引きの自由化や、親方制度の廃止といった経済的自由主義的な政策を多く導入した[96]。しかしこうした急進的な規制の撤廃 は、当時起こっていた凶作が重なったこともあり、1775年に価格の高騰や品不足を引き起こし、パリやノルマンディー、イル・ド・フランス地域圏で暴動を 誘発した[96]。 |

|

| https://x.gd/IjlU7 |

|

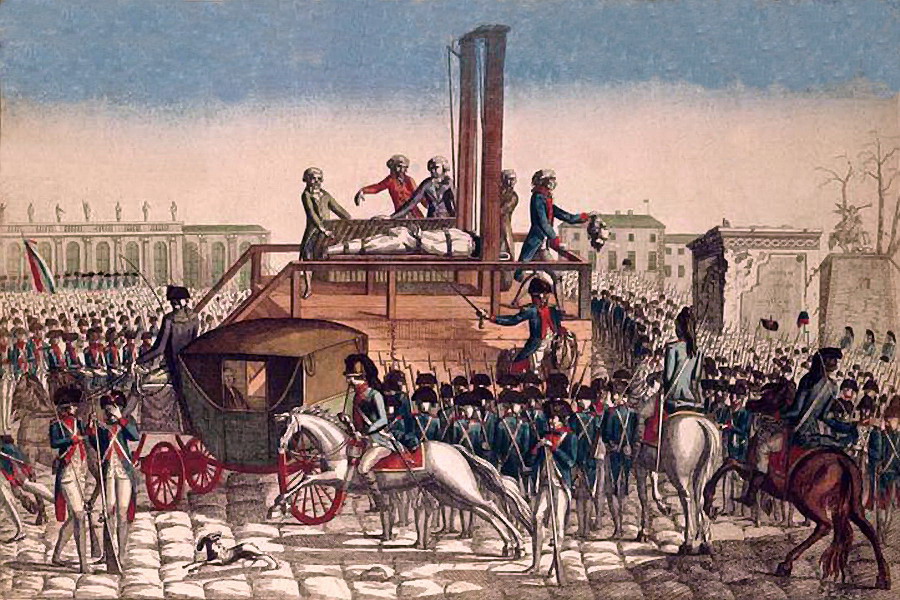

| フランス革命 →詳細は「フランス革命」を参照  バスティーユ牢獄襲撃 1789年 - 1794年。広義には1799年まで。ブルボン王朝及び貴族・聖職者による圧制に反発した民衆が1789年7月14日にバスティーユ牢獄を襲撃する [98][99]。これを契機としてフランスの全土に騒乱が発生し、アンシャン・レジームは崩壊する。フランス文学翻訳家の高遠弘美は、フランス革命の きっかけはバスティーユ襲撃事件ではなく、その数ヶ月前に発生した「レヴェイヨン事件」が引き金であると指摘している[100]。レヴェイヨン事件は、パ リの壁紙製造業者であったジャン・バチスト・レヴェイヨンがその日のパンの価格の暴騰を受け、パンの価格を下げることを提案した方法が結局は賃金を下げる ことだと誤解した労働者たちによって引き起こされた一連の暴動である[100]。これらの動きを受け、国民議会は8月4日には封建的特権の廃止を宣言し、 領主裁判権や教会への十分の一税が廃止された[96]。8月26日にはラ・ファイエットが起草したフランス人権宣言が採択された[96]。10月には女性 を先頭にしたパリの民衆がヴェルサイユ行進し、改革に否定的な王家をパリに移転させた[96]。 1790年には全国の行政区画を再編し、教会財産を没収、ギルドを廃止して営業の自由を確保したり、センチ・メートル法が正式に採用されるなどの改革が行われた[96]。 翌年の1791年には一院制の立憲君主制を定め、選挙権を有産市民のみに限定した1791年憲法が発布され、国民議会は解散する[96]。5月26日、国 民議会は、国王に多額の生活費を与えることを決議する[101]。6月、ルイ16世と王妃マリー・アントワネットがオーストリアへの逃亡を試みるヴァレン ヌ事件が発生するが失敗し、王室への信頼は地に堕ちた[96]。10月に開かれた立法議会では、これ以上の革命を望まない立憲君主派と、共和政合はローマ 教皇を刺激させたが1797年のトレンチノ条約によってピオ6世はその旨を認めた[102]。 1792年の春にジロンド派が政権を握り、オーストリア帝国に対して宣戦布告を行う[96]。8月にはオーストリア帝国とプロイセン王国がルイ16世の救 援を各国君主に呼びかけるピルニッツ宣言が行われる中、8月10日に国王一家がいたテュイルリー宮殿を襲撃する8月10日事件が発生し王権が停止する [96]。9月には男性普通選挙による国民公会が成立し、共和制の樹立が宣言された[96]。  ルイ16世の処刑 国民公会では急進共和派のジャコバン派が勢力を増し、1793年1月にはルイ16世が処刑された[96]。 |

リ ンク

文 献

そ の他の情報

CC

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099