ロバート・ケンパー「メキシコにおけるマリアニスモとの遭遇」

Marianismo in Mexico: An Ethnographic

Encounter, by Robert V. Kemper

☆ Robert V. Kemper, Marianismo in Mexico: An Ethnographic Encounter. Dept. of Anthropology.SMUからの邦訳

★

結論部分:「メソアメリカにおける宗教的伝統を調査した結果、ゴッセン(1996:303)は「グアダルーペの聖母の崇拝は、接触後のメソアメリカ宗教に

おける何千も

の『遭遇テーマ』のひとつであり、その中には混成的な要素が含まれている」と結論づけている。このエスノグラファーの遭遇の試練を約5世紀間生き延びた現

代のマリアニスモの調査から、個人、家族、社会集団、コミュニティ、そして国民全体におけるマリア崇拝の広がりには、シンクレティズム(混成宗教)以上の

ものが関わっていることが明らかになっている。メキシコのどこかで、毎日、マリアへの個人の仲介祈願が行われている。事実上、毎週、マリアの何らかの顕現

を祝うお祭りが開催されている。そして、毎年、信者のために典礼サイクルが繰り返され、それによって聖母を通して表現される神の力が信者に思い出される。

この意味において、人類学者ウィリアム・マドセン(1960年)が現代のアステカ族の村についての研究のタイトルとして用いた「聖母の子供たち」という表

現は、メキシコ人や彼らの文化の多様性を理解する人々にとって深い意味を持つ。しかし、多くのメキシコ人と彼らのコミュニティのために働く聖母たちの多様

性については、マドセンの表現を少し修正する必要があるだろう。そうすれば、メキシコの人々の多様性を、彼らの中の聖母マリアの多様な表現の中に理解する

ことができる。したがって、メキシコは「聖母たちの子供たち」の国民として理解するのがより適切である。」

| メ

キシコにおけるマリアニスモ:エスノグラフィー的出会い ロバート・V・ケンパー 人類学部 SMU リオ・グランデからパタゴニアまで、聖母マリアへの信仰は宗教的忠誠心の核となっている。 (フォスター 1960:3) メキシコにおけるマリアニスモ マリアへの信心は、植民地時代のヌエバ・エスパーニャおよび独立後のメキシコにおいて、長い歴史と豊富な記録がある。現代においては、特定のコミュニティ を対象としたエスノグラフィー研究や、メキシコ国民の性格や文化に関する一般的な論評において、カトリックの民間信仰(Parker 1996)、メキシコの民間文学(Johnson 1980)、民間芸術(Giffords 1992)など、さまざまな形で表れる聖母マリアの重要な役割が強調されている。プエンテ(1992:219)が指摘しているように、「メキシコでは聖母 マリアへの信心が非常に一般的であり、地元住民は聖母の特定の称号に集う。例えば、グアダラハラのサポパン聖母、パツクアロの保健の聖母、レオンの光の聖 母、オアハカの孤独の聖母、トラスカラのオコトラルの聖母、ハリスコの湖の聖母など、数え上げればきりがない。しかし、グアダルーペの聖母に対する信心 は、真に国民的な地位を獲得している。プエンテはさらに、「グアダルーペの聖母への信心は、メキシコの歴史における偉大な瞬間、すなわち独立、サパタの蜂 起、クリステロの紛争...そして同様に工場労働者、小規模農場経営の農民、村や家庭の女性たちの日常生活の構成要素であった」と述べている(1992: 219-220)。 しかし、現代のメキシコにおけるマリアニスモ(すなわち、広く認識されている文化的パターンとしてのマリア崇拝のすべての要素)の範囲と多様性について は、十分に文書化されていない。本稿では、20世紀のメキシコにおける農村部と都市部のコミュニティを調査し、マリアニスモが5世紀にわたる混成宗教的信 仰の産物である以上に、はるかに大きなものであることを示す。実際、マリア崇拝の影響は、個人、家族、社会集団(コミュニティを含む)、そして国民全体に まで及んでいることが分かるだろう。また、近年プロテスタントが成長しているにもかかわらず、マリアは現代のメキシコ人の生活における象徴として依然とし て卓越しており、異文化間の「母体崇拝」の典型的な例と考えられている(Campbell 1982)。 |

|

| メキシコにおけるマリアニスモの歴史 メキシコにおける聖母マリアの歴史年表はよく知られているが、マリア崇拝の信奉者たちが受け入れる重大な「出来事」については、学者の間でも依然として論 争が続いている。物語は1519年、エルナン・コルテスがローマ・カトリック教会の庇護のもと、聖母マリアとともにベラクルスに到着したときに始まる。 1531年には、メキシコシティの北東にあるテペヤックで、フアン・ディエゴがグアダルーペの聖母の幻視を体験した。17世紀半ばには、ナワトル語のテキ ストのひとつである『ニカン・モポワ』が出版され、ミゲル・サンチェスが、グアダルーペの聖母をメキシコのアイデンティティの象徴として表現する伝統が始 まった。次の世紀の1754年には、グアダルーペの聖母は教会によってメキシコの守護聖女として宣言された。そして1900年には、ついにグアダルーペの 聖母はアメリカ大陸の守護聖女として宣言された(歴史的な論争の詳細については、 Borah 1996、Burkhart 1993、Elizondo 1997、Gebara and Bingemer 1996 [1989]、Harrington 1988、Lafaye 1976、Poole 1995、Taylor 1987、Zires 1994を参照)。 マリア崇敬のほぼ5世紀にわたる歴史、特にグアダルーペの聖母と関連する聖母に反映されているものは、メキシコの風景全体に広がっている。グアダルーペの 聖母を祀るメキシコシティの大聖堂(聖母の肖像画が描かれた有名なティルマが収められている)から、多様な聖母の像が崇敬されている国内の数千の小さな礼 拝堂まで。さらに、巡礼がメキシコ文化において重要な位置を占めているため、これらの別々の「聖地」は巡礼者や観光客にとって、ひとつの「観光地」のネッ トワークとして統合されている。毎年、文字通り何十万人もの人々が、徒歩、自転車、トラック、自動車、バスなどで、これらの聖地や聖像を訪れるために旅を する。特に重要なのは、グアダルーペの聖母を祀る首都の教会、ハリスコ州サポパン(現在はグアダラハラ都市圏の一部)、メキシコ州チャルマ(メキシコシ ティの南東約70マイル)、オコトラル(トラスカラ州都トラスカラ市の郊外)である。これらの巡礼地の説明、およびケレタロからメキシコシティへの特定の 巡礼の詳しい説明、およびメキシコシティ北東の丘にあるグアダルーペの聖母(Virgen de Guadalupe)の聖堂とメキシコシティ西の丘にあるレメディオス(Virgen de los Remedios)の聖堂の比較については、Turner and Turner (1978:40-103)を参照のこと。 |

|

| 現代のメキシコ:背景 1990年当時、人口8100万人のメキシコの人口は156,602の地域に分布していたが、そのうち108,307の地域には100人未満の住民がお り、さらに32,244の地域には100人から499人の住民がいた。これらの小さな農村地域には、総人口が1,000万人に満たない人格が存在する。 500人から2,499人の人口規模では、13,465の地域に総人口1,300万人の人格が存在する。2,500人から9,999人の人口を抱える地域 は1,973あり、その総人口は約900万人である。また、10,000人から99,999人の人口を抱える地域は515あり、その総人口は1,300万 人である。10万人以上の人口を抱える残りの98の自治体では、総人口は3,600万人強である(INEGI 1992:239)。さらに、1990年の国勢調査では、5歳以上の人口は約7,000万人で、そのうち90%がローマ・カトリック、5%がプロテスタン ト(または福音派)、残りの5%は未指定/その他/なしであったと報告されている(INEGI 1992:248)。このように、現代のメキシコ人の宗教は主にカトリックであり、居住形態はますます「都市型」になっている。この組み合わせが、特に国 民の都市部、町、村での祝祭の開催を通じて、マリア信仰の強い伝統に貢献している。 |

|

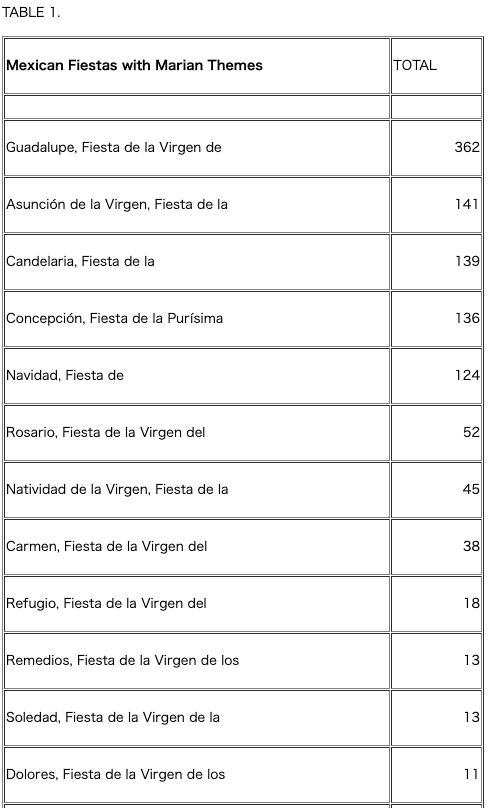

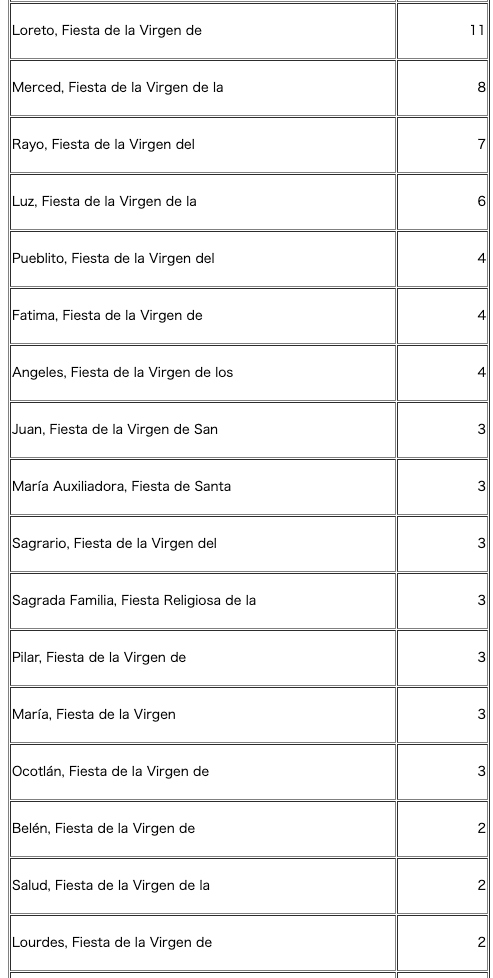

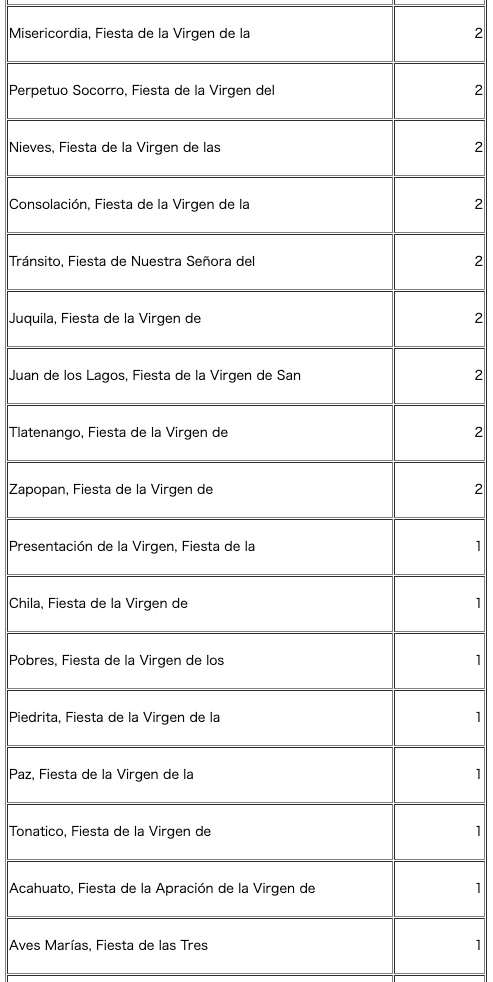

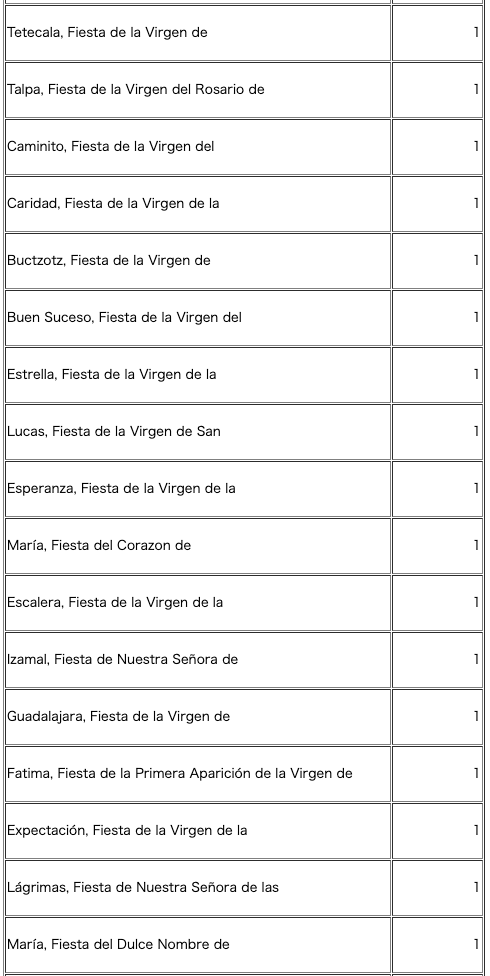

| 聖母マリアへの信心の祝祭 聖母マリアへの信心の規模を把握するために、私は政府の公式刊行物である『Calendario de Fiestas Populares』(レオン、1988年)を分析した。このカレンダーには、スペイン全土で年間を通じて行われる5,000以上の地元の祭りが掲載され ているが、その編纂者たちでさえ、このリストが完全なものではないことを認めている。しかし、このカレンダーは入手可能な最も包括的な資料であり、私たち の目的、すなわち聖家族における聖母マリアの役割を含め、聖母マリアに関連するすべての祭りを調査する目的には適している。 ここで重要なのは、祭りの開催は、その地域社会全体が聖母マリアを特別な形で祝うために組織することを意味するということである。 典礼周期の特定の日に祭りが開催されない地域でも、個人や家族単位での祝いは行われる。最もわかりやすい例は、クリスマスで、メキシコの都市部や農村部で 一般的に祝われるが、クリスマスに特別な祭りを催すコミュニティは124にすぎない。 表1は、聖母マリアに関連する73の異なる祭りを、頻度別に、さらに各頻度グループ内でアルファベット順に並べたリストである。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| メキシコでは、毎年73種類の異なる祭りが合計1,216回開催され

る。聖母マリアに関連する祭りは1年を通じて見られる。当然のことながら、最も広く祝われている祭りは、グアダルーペの聖母(12月12日および他の月に

おける同時期)を称えるものである。2番目に重要な祭りのグループには、聖母被昇天祭(8月15日)、聖母の光の祝日(2月2日、キリストの誕生から40

日後で、サカミサまたは聖母マリアの祝福のモデルを確立)、聖母の無原罪懐胎(12月8日)、クリスマス(12月25日、ただし12月16日から9日間の

ポサダスに先行)が含まれる。3番目の主要なグループには、ロサリオの聖母(10月1日、7日、8日、または10月の第1日曜日)、聖母の誕生(9月8

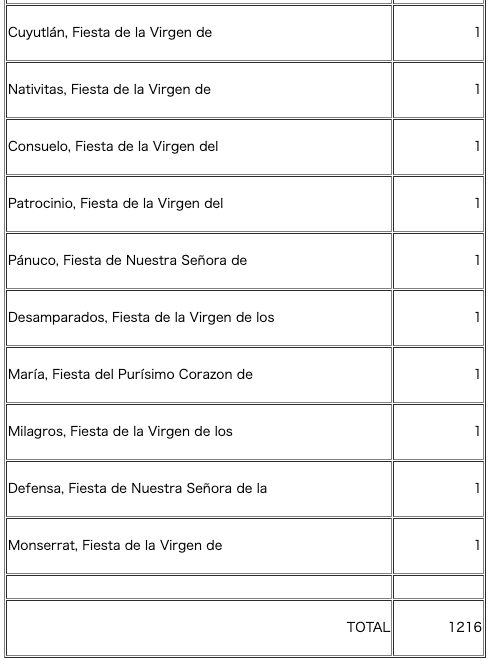

日)、カルメンの聖母(7月16日)が含まれる。 教会暦が12月初めの待降節から始まることを踏まえ、聖母マリアが典礼暦の始まりであることがわかる。イエス・キリストが生まれる前から、マリアは期待と 祝祭の中心となっている。典礼サイクルに忠実であるために、表2では12月の待降節から始まり11月末まで続くマリアの祝祭をリストアップしている。 |

|

| Table 2. Marian Fiestas during

the Liturgical Year Date Fiesta December Dec 8 Purísima Concepción Dec 12 Virgen de Guadalupe Dec 15 Virgen de la Piedrita Dec 18 Virgen de la Soledad Dec 22 Virgen de la Monserrat Dec 24-25 Navidad January Jan 2 Dulce Nombre de María Jan 4 Virgen del Caminito Jan 7 Virgen del Refugio Jan 8 Purísima Concepción Jan 12 Virgen de Guadalupe Jan 24 Virgen de la Paz Jan 26 Virgen de Guadalupe [San Pablo] Jan 27 Virgen del Consuelo January -- movable fiestas 3rd Sunday "Dulce Nombre" Last Saturday Señora de Belen Last Sunday Sagrada Familia February Feb 2 Candelaria Feb 8 Virgen de San Juan Feb 11 Virgen de Lourdes Feb 12 Virgen de Guadalupe March Mar 26 Virgen de Loreto April Apr 13 Virgen de los Dolores May May 12 Virgen de la Misericordia May 12 Virgen de los Pobres May 24 María Auxiliadora May -- movable fiestas 1st/3rd Wednesdays Virgen de Ocotlán 2nd Wednesday: Virgen de la Luz Last Sunday: María Auxiliadora 2nd Week: Virgen María All month: Virgen del Pilar June Jun 7 Virgen del Rayo Jun 25 Virgen de la Misericordia July Jul 2 Virgen de la Luz Jul 3 Virgen del Refugio Jul 4 Señora del Refugio Jul 12/13 Peregrinacióm a la Villa de Guadalupe Jul 16 Virgen del Carmen August Aug 7 Virgen del Rayo Aug 15 Asunción de la Virgen Aug 15 Virgen del Pueblito Aug 22 Purísima Corazon de María Aug 31 Virgen de los Remedios September Sep 1 Nuestra Señora de los Remedios Sep 4 Nuestra Señora de los Remedios Sep 8 Natividad de la Virgen Sep 8 Virgen del Sagrario Sep 12 Virgen de Guadalupe Sep 24 Virgen de la Merced September -- movable fiestas Last Week: Virgen de la Merced October Oct 1 Virgen del Rosario Oct 7 Virgen del Rosario Oct 8 Virgen del Rosario Oct 12 Coronación de la Virgen de Guadalupe Oct 13 Virgen de Fatima Oct 22 Aparición de la Virgen de Guadalupe October -- movable fiestas 1st Sunday: Virgen del Rosario 1st Monday: Virgen del Pueblito 3rd Sunday: Virgen del Rosario November Nov 21 Presentación de la Virgen Nov 27 Virgen del Rosario November -- movable fiestas 1st Sunday: Virgen del Rosario Last Week: Virgen de los Remedios |

|

| 上記の聖母祭のカレンダーをざっと見ただけでも、いくつかの聖母は年間

サイクルで複数の日付が祝われていることがわかる。特に、グアダルーペの聖母は多くの月の12日に祝われる。実際、ミチョアカン州のツィンツントゥサンで

は、毎月グアダルーペの聖母を称える祭りが開催される。このミサとそれに伴う食事は、隣接するオホ・デ・アグアの村にあるグアダルーペ礼拝堂に安置されて

いる聖母像の世話をしている女性と男性のグループが担当している(Foster 1948:203)。 また、典礼暦の終わりには「聖母の奉献」(11月21日)というミサがあり、これはメキシコだけでなく、より広範囲な地域で行われる(教会全体で行われる ため、私は今年、ワシントンD.C.の無原罪懐胎国立聖堂でこのミサに参加した)。 つまり、メキシコにおける教会の年間行事は、待降節から聖母奉献まで、聖母のさまざまな姿への崇敬によって文字通り定義され、区切られているのである。聖 母マリアに割り当てられた日付は、1年間に60以上もあり、これは聖人の日付をはるかに上回る。もちろん、特定の地域が60もの聖母マリアの祭日すべてを 祝うわけではないが、特定のコミュニティの人々が、地元の祭事や近隣の祭事、巡礼を伴う遠方の祭事など、1年間にいくつもの聖母マリア関連の祭事に参加す ることは珍しくない。 各州のマリア祭りをクロス集計すると、国民全体でこれらの祭りの頻度にかなりの幅とばらつきがあることがわかる。マリア崇敬を主に「民衆」と「インディア ン」の崇拝の要素と考える人々にとって意外なのは、連邦区(および主要な大聖堂やバシリカがある他の都市部)での祭りの数が非常に多いことだろう。さら に、北部地域よりも中部および南部地域の方が、これらの祭りがより重要である。 |

|

| エスノグラフィーの背景 現代のメキシコには数千もの地域があるが、その中には、前述の「祭日カレンダー」で分析された地域も含まれる。そのうち、詳細なエスノグラフィーのフィー ルド調査が行われた地域は数百にすぎない。出版されたコミュニティ研究のなかで、いわゆる「古典的」民族誌の多くは宗教に関するトピックを多少は取り上げ てはいるが、最近の研究の多くは特定の「問題」に焦点を当てており、宗教的な事柄には触れていない。本稿の準備にあたり、私は100以上の一次資料となる 民族誌的資料に加え、民族誌的データの二次資料も多数調査した。 例えば、最近出版された『世界文化事典』の中米とカリブ海に関する巻では、メキシコの土着民族のほぼすべてについて論じられており、その中には「宗教的信 念」、「宗教的実践者」、「儀式」についての簡単な説明も含まれている。表3は、これらの民族グループとマリア信仰の実践を列挙したもので、少なくとも事 典への個々の寄稿で説明されている範囲内での内容である(Dow and Kemper 1995)。以下に列挙する48の集団のうち、聖母や聖母の出現について言及されていないものは30である。百科事典の記事で報告されているように、マリ アニスモの最も一般的な特徴は、聖母マリアを先スペイン期の月の神と結びつける傾向である。カヒタ族、チョル族、コラ族、クイカテコ族、ナワ族(ワステ カ)、ナワ族(シエラ・デ・プエブラ)、パメ族、 ピマ・バホ、タラフマラ、ツォツィル(チャムラ)、ツォツィル(シナカンタン)、ヤキなど、現代のメキシコの国境で定義される地域全体に広がっているグ ループの間で、聖母マリアを先スペイン期の月の神と結びつける傾向がある。 |

|

| TABLE 3. Ethnic Groups and

Marian Religious Practices in Mexico Ethnic Group Marian Religious Practices Amuzgo no mention Cahita the Virgin (Our Mother) equated with the moon Chatino mentions fiesta celebrating the Virgen de Rosario Chinantec no mention Chocho no mention Ch’ol merging of the Moon with the Virgin Mary, in accordance with pre-Columbian mythology, in which the Moon is the mother of the Sun.. Carnaval includes public dance performances by Black Men and Marias. Chontal pilgrimages are mentioned, but no mention of Mary specifically Cora Tatí. "Mother" is the earth goddess of fertility. She lives in the Pacific Ocean, to the west, from where she sends the rains. She is requated with the Virgin of the Rosary and the Virgin of Candelmas. Cuicatec The dominant image of the fall/harvest phase of the agricultural cycle is of the Virgin Mary, identified with the moon, who is mourning the death of her son. The winter phase, celebrating the Immaculate Conception and the Nativity, is also dominated by the Virgin. Rituals are devoted to petitioning the Virgin, who is identified with the moon and with surface waters (water holes, springs, and irrigation canals) to protect the second crop. Huave no mention Huichol no mention Lakandon no mention Mazahua no mention Mazatec no mention Mixe no mention Mixtec pilgrimages include those to the shrine of the Virgin of Guadalupe in Mexico City. Nahua (Huasteca) the moon-related Virgin of Guadalupe, a manifestation of the pre-Hispanic earth and fertility deity Tonantsin, is widely venerated. Nahua (State of Mexico) cargo system; no mention of Mary Nahuat (Sierra de Puebla) the moon is the Virgin Mary Opata no mention Otomí of the Sierra no mention Otomí (Valle Mezquital) no mention Pame same term for the moon and the Virgin Mary Pima Bajo minor celebrations are held to honor the Virgin of Guadalupe (12 December). during Easter week, young men with duties to protect holy relics (a crucifix and a picture of the Virgin Mary) Popoloca no mention Popoluca no mention Seri no mention Tarahumara Virgin Mary assimilated to "Our Mother" deity associated with the moon Tarascans community-based devotions to saints and virgins Tepehua no mention Tepehuan (Chihuahua) no mention Tepehuan (Durango) Madre María (the Holy Mother) is represented by several figures, one of which is the Virgin of Guadalupe, whose feast is celebrated on 12 December. Tequistlatec no mention Tlapanec no mention Tojolab’al the "sky" is inhabited by Our Lord God, Our Lady Mary (Nantik Santa Maria), etc. Totonac no mention Triqui no mention Tzeltal no mention Tzotzil and Tzeltal (Pantelhó) no mention Tzotzil (Chamula) they merged the Virgin Mary, the Moon, and the Earth into a single female entity, Our Mother, the Earth-Moon/Virgin. Seers [ilols] obtain their gifts for healing in dreams, directly from Our Father and Our Mother. Tzotzil (San Andrés Larraínzan) no mention Tzotzil (San Bartolomé de Los Llanos) no mention Tzotzil (Zinacantan) the Moon, called Our Holy Mother, travels on a similar path around the world. Under the influence of Spanish Catholicism, the Zinacantecos have come to associate the Sun with God the Father or Jesus Christ and the Moon with the Virgin Mary. Wasteko no mention Yaqui the Virgin Mary is identified with the Itom Aye (Our Mother). the Matachines ritual dance is attributed to the Virgin. Yukateko no mention Zapotec no mention Zoque no mention |

|

| 上記のリストに挙げられた多くの集団について、マリア崇敬について「言

及がない」が、他の情報源ではマリア祭やマリア信仰の肯定的な記録が提供されている場合があることを理解すべきである。例えば、テワンテペック地峡では、

「カトリック由来の聖人の多くがワベ族にとって重要であった。特に、この地域の守護聖人であるサン・マテオと、聖母カンデラリアである。サン・マテオの霊

は教会の祭壇の上に掲げられた像に宿っていた。. . . .

聖母カンデラリアの像も祭壇の上に掲げられ、その仲介者の像はサン・マテオの像と同じ礼拝堂に保管されていた」(Cheney

1979:62、Taylor 1989:186より引用)。 本稿では紙面の都合上、エスノグラファーが宗教問題について言及しているすべてのコミュニティにおけるマリア崇敬の詳細な比較研究は割愛させていただい た。 |

|

| マリアニスモの個別的側面 命名パターン メキシコにおけるマリア崇敬の最も普遍的な特徴は、聖母にちなんで命名される人格の多さである。マリア(またはマリアを冠する名前)は、メキシコでは女性 に最もよく付けられる洗礼名であり、男性でもホセ・マリア(「チェマ」と略される)と呼ばれることがある。さらに、アスンシオン、ベレン、カルメン、コン セプシオン、コンスエロ、ドロレス、エスペランサ、エストレージャ、グアダルーペ、ルルド、メルセデス、ニーブス、パズ、ピラール、ロサリオ、サルドゥー ド、ソレダッド、バージニアなど、すべてマリアを接頭辞または接尾辞とする名前は女性の間で一般的である。男性の間でも、J.グアダルーペは珍しい名前で はない。そのため、ほとんどのメキシコ人の日常生活では、聖母マリアを連想させる名前で呼ばれない限り、通常の社会的交流を行うことは不可能である。メキ シコでは宗教的な名前以外の使用が増え、誕生日が聖人の日をしのぐほど、個人が年を重ねる中で敬意を表されるようになってきているが、マリアの名前の重要 性は今後も何世代にもわたって続くであろう。 聖母は仲介者 聖母の役割は、その数多くの現れ方すべてにおいて、メキシコの社会システムに重要な役割を果たしている。先スペイン時代とスペイン時代の社会システムの融 合の結果として生まれた現代のパトロン・クライアント制度や仲介制度において、聖母は重要な存在である。テイラー(1987:19)が植民地時代の生活に ついて観察したことは、今でも多くのメキシコ人に当てはまる。 とりわけ、聖母マリアは、宗教生活と政治的関係における主要な原則のひとつを体現している。彼女の子宮が霊的なものと物質的なものの仲介者となることは、 受肉の手段として、天と地との仲介のほんの一側面にすぎない。マリアが民衆の信心の特別な拠り所であり続けているのは、スペイン領アメリカでは社会的・政 治的階層間の大きな溝が埋められていなかったのと同様に、神が軟化していなかったからでもある。信者にとって天国への架け橋となるだけでなく、生きている 人々を癒し、慰めるためにも、彼女が息子と父親の間を取り持つ必要があったのだ。個人的な救済への道のりにおける彼女の役割は非常に重要であったが、将来 のメキシコの農村の人々にとっては、死後の道のりの仲介者というよりも、現世での守護者としての役割の方が大きかったかもしれない。 マヤ農民のコミュニティであるチャン・コムにおける聖母の俗世での仲介者としての役割の例として、レッドフィールドとビラ・ロハス(1934:151- 152)は、ドン・マダルの畑の成長に対する感謝の表現として神に捧げられた9日間の祈りを紹介している。 ドン・マダルはドン・ギジェルモに祈りを唱えるよう依頼した。. . . 彼はロザリオの祈りを唱え始め、そこに居合わせた人々もそれに加わった。. . . ドン・ギジェルモはアヴェ・マリアを唱え始め、会衆も同様にそれを唱えた。このように交互に唱えられ、5つのグループからなるロザリオの祈りが完成した。 それぞれ「主の祈り」、「アヴェ・マリア」、そして「グローリア」であった。. . . この祈りのグループが終了すると、ドン・ギレルモは「サルヴェ・レジーナ」を朗読した(これまでの祈りと賛美歌と同様にスペイン語で)。{p. 152} ドン・ギレルモは聖母を称える詩を繰り返し、会衆はそれぞれに慣習的な返答をした。「サンタ・マリア、マドレ・デ・ディオス、ルエガ、セニョラ、ポル・ヌ エストロス・ペカドーレス、アオラ・イ・エン・ラ・オラ・デ・ヌエストロス・ムエルテ。アーメン。」 その後、司祭が使徒信条を唱え、会衆はそれに続いてそれを繰り返した。この後、ドン・ギジェルモがラテン語で聖母マリアの連祷を唱えた。50行以上あるマ リアを称える連祷の各行の後に、合唱団が「Ora pro nobis(我らのために祈り給え)」を繰り返し、これを歌い終わるまでに何分もかかった。最後の聖歌が終わると、出席者全員が立ち上がり、胸の前で手を 組み、頭を垂れて次のように歌った。「海よ、永遠にたたえられよ。神聖なる聖餐、祭壇の聖なる聖餐、原罪なき聖母マリア。アーメン、イエスとマリア、イエ ス、マリア、ヨセフ。アーメン。 とりなしの祈りは、個人的な懸念や家族の問題に焦点を当てることもできる。例えば、フリードレンダー(1975:22-23)は、モレロス州のウエイアパ ンのインディアンの女性たちの間で、 毎晩、家の若い少女の一人が、グアダルーペの聖母の家族の像の前にコパール香を振り、大きなろうそくに火を灯し、一晩中燃やし続ける、と報告している。今 夜、ドニャ・セフェリーナはマルカとリリアに、毎晩のこの儀式を行いながら聖母に祈る方法を教える。このような祈りは非公式なものであり、心から行うもの だと彼女は説明する。「グアダルーペの聖母、天の女王よ、私をお守りください。偉大な力を持つ私の母よ、あなたのマントで私たちを覆い、見捨てないでくだ さい。慈悲深い母よ。」 |

|

| メキシコの家族生活と聖家族のモデル 数多くのエスノグラファーが、「伝統的」メキシコの家族に内在する緊張について論じている。マチスモとマリアニスモという両極端な関係、すなわち「男の中 の男」と「忍耐強い」母親の関係については、メキシコの都市部と農村部でよく知られており、多くの議論の的となっている。特に、性的行動における二重基準 がメキシコの家族生活のジレンマに決定的な要因となっているようだ。女性は精神的に男性よりも「優れている」と見なされるようになったが、その地位は代償 を払って手に入れたものだ。「男は広場、女は家庭」という馴染み深い決まり文句は、男女の適切な役割分担を規定している。 イングハム(1986:76)が指摘しているように、 家庭の祭壇にグアダルーペの聖母の像がほぼ普遍的に置かれていること、理想的な妻や母親の特徴、家庭と教会や礼拝堂の類似性など、すべてが聖家族が社会的 な模範として際立っていることを物語っている。しかし、この女性はマリアの模範に完全に適合しているわけではない。... 女性の異なる側面は、イブにもマリアにも表れている。一方は性的パートナーとしての女性の姿であり、もう一方は母親としての姿である。 さらに付け加えると、これらの対照的な超自然的イメージは、家庭内のグループにおける再生産のサイクルを暗号化している。 女性が授乳し、性的に貞淑である場合、彼女は聖母に似ている。 彼女がセックスを受け入れる場合、彼女はイブにより似ている。 メキシコでは女性の労働力人口が増加するにつれ、伝統的な状況にも変化が生じている。例えば、レバイン(1993:204-205)は、クエルナバカ市の 女性に関する研究で、 現代の若い女性は、母親とは異なる自己意識を持って大人になる。少なくとも公の場では、母親は、父親の能力や責任感の度合いに関係なく、父親を家庭におけ る支配的な存在としていた。母親は、自分の子供たちの幸福を第一の目標とし、懸命に働き、自己を犠牲にし、配偶者を操ることで、その目標を追求していた。 母親と子供たちの結びつきは強固であった。子供たちの世話をすることで、彼女自身も世話をされていた。子供たちが成功すれば、彼女も成功した。子供たちが 失敗すれば、彼女も失敗した。今日でも、彼女の家族の幸福は、若い母親の主な関心事である。しかし、それだけではない。上の世代の女性たちは、他者の世話 をすることにエネルギーを注いできた。 確かに彼女たちは苦しんできたが、その見返りとして子供や孫の忠誠心を得られるという確信があった。 しかし、彼女たちの娘たちは「知恵の木」の実を食べてしまった。 彼女たちも他者の世話をすることに献身しているが、同時に自分自身をケアする権利も要求し始めている。 ブッシュネル(1958:263-264)は、メキシコ中南部のオクイレタ村であるサンファン・アティンゴの人々は、「常に存在する敵意、不安、欲求不満 を覆い隠すための正式な行動規範」に従って社会的交流を行っていると示唆し、さらに、 サン・フアンのコミュニティにおける社会関係の特徴である個人主義は、感情飢餓の状態を表している。愛情が人生の一部になるという期待は幼児期に生まれる が、その後の人生で実現することはほとんどない。... 聖人を崇拝し、敬うことで、社会的に認められた感情の解放を十分に享受できる機会がある。 この文脈において、ブッシュネル(1958:264)は聖母が「代理母」の役割を果たしていると主張している。 グアダルーペの慈愛に満ちた聖母は、幼年期の終わりに断たれた関係を取り戻したいという、サンフアネーロたちの切なる願いを叶えるかもしれない。彼らは決 して拒絶することのない母親を見つけたのだ。 |

|

| 共同体生活とマリア崇敬 どの共同体にも、より広範なカトリック暦の可能性の変形として、独自の典礼暦がある。イングハム(1986:92)がモレロス州トラヤカパンの農民共同体 について観察しているように、 祝祭はさまざまな出来事と関連して起こる。あるものは聖人の日(誕生日)や家族における宗教的通過儀礼を記念するものであり、またあるものは聖母マリアや イエスの像を含む、より共同体的な聖人の祝祭である。あるフィエスタは、その地区の守護聖人を称えるもので、また、より包括的なものでは、村のすべての人 々、または大部分の人々から支持されている聖人を称えるものもある。サン・ファン・バウティスタ、サン・ニコラス、セニョール・デ・ラ・トレスト・カダ ス、ビルヘン・デ・グアダルーペ、ビルヘン・デル・トラシト、ビルヘン・デ・ラ・アスンシオン、ニーニョ・ディオス、サント・エントレロ、サント・デル・ レスレクション、セニョール・デ・チャルマなどである。最も高価な役職は、ニーニョ・ディオスのマヨルドモである。マヨルドモは、聖母カンデラリアとニー ニョ・ディオスの両方を祝うカンデラリア祭に7,000ペソ以上を寄付する。 多くのコミュニティの儀式の年は、エスノグラファーによって記録されている(参照:Foster 1948:204-223; Greenberg 1981:111-131;Lewis 1951:272-273, 458-462; Peña 1980: 271-282; Vogt 1969:477-567)。 イングハムのトラヤカパン研究(1986:122-123)に戻ると、... 1年はアドベント、つまりクリスマス前の期間から始まり、その間、村人たちはキリストの御子を身ごもる聖母を祝う。聖母マリアの無原罪懐胎を 祝う「聖母コンセプシオン祭」は12月8日に行われ、12月12日には「聖母グアダルーペ祭」が盛大に祝われる。伝統的に、「聖母コンセプシオン」の像は 2つあり、1つはその名のチャペルに、もう1つは「聖母アポカリプシス」としても知られ、アルティカに祀られている。後者は、小さな子供を抱き、7つの頭 を持つ蛇と地球儀の上に立つ女性の像である。かつては、村人たちは12月の1か月間、家の前に紙灯籠を飾り、聖母アポカリプスの祭りの朝には、アルティカ の町を練り歩いた。グアダルーペの聖母のミサでは、少年少女たちは、そのコミュニティの伝統的なインディアンの衣装を身にまとう。少年は白いパジャマ、少 女は濃紺の巻きスカートに腰のあたりに白い縁取り、刺繍入りのブラウスを着用する。少年たちは、征服直後にグアダルーペの聖母の奇跡的な訪問を目撃したと されるインディアンの名前にちなんでフアン・ディエゴと呼ばれ、少女たちはラス・マリンチェスと呼ばれる。マリアとヨセフが宿屋を探し始める12月16日 から、マリアの清めを祝う祭日である2月2日(または「カンデラリア」)までの間、ニニョ・ディオスに焦点を当てた儀式活動が中心となる。キリスト降誕の 場面を再現した人形が、それぞれにニニョ・ディオスのレプリカを伴って各家庭に飾られ、クリスマス前の9夜の間、宿屋を意味する「ポサダ」がさまざまな商 店主の家や教会で開かれる。 さまざまな聖母に捧げられた祭りは、地域社会の社会組織および宗教組織の要となっている。これらは、社会統制のメカニズム(Brandes 1988参照)、世俗化のなかで神聖さを維持する方法(Slade 1992)、経済的変容のなかで民族のアイデンティティを正当化する装置(O’Connor 1989)、さらには観光客や帰郷した移民から重要な収益を生み出す方法(Kemper 1987:84-86)として機能している。いずれにしても、フィエスタはメキシコのコミュニティにおいて儀礼的な血縁関係を広げるための主要な社会的舞 台となっている。ここで再び、イングハム(1986:101)の洞察に富む観察を引用しよう。 さらに、聖家族のメンバー、聖人、そして祭りの参加者を結びつける象徴的な親和性の体系を識別することができる。一連のつながりによって、個人(誕生日祭 の主役)と聖人、そして幼子イエスが結びつけられる。個人と聖人が同一視され、聖人はイエスと同一視される。一方、2番目のつながりの系列では、祭りの主 催者がイエスの両親であるヨセフとマリアと同一視される。さらに、各家庭がそれぞれにニニョ・ディオスとキリスト降誕の場面を所有していることから、個々 の家族が聖家族と同一視されることが村全体に繰り返されている。キリスト降誕の場面を設置することで、各家庭は聖家族と聖母マリアの誕生によって象徴され る価値観への献身を表明し、より費用のかかる実現への参加の意思を示している。最後に、クリスマス儀式は、儀式的な親族関係の価値観を一般的に浸透させる のに役立っていることに注目すべきである。子供たちは行列でマリアとヨセフ、羊飼いの役を演じ、キリスト降誕の場面を再現したジオラマの製作や鑑賞に参加 したり、近所の家でニニョ・ディオス(キリストの幼少期の像)の代父母を務めたりすることで、将来、マヨルドモや代父母の役割を担うための第一歩を踏み出 す。 メソアメリカにおける伝統的な地域社会の組織の主な特徴のひとつに、バリオ(barrio)または近隣システムがある。こうした住宅形態による社会協力と アイデンティティは、通常、年間を通じて行われる祭りのスポンサー(または花火や音楽グループなどの一部の構成要素)となる。しかし、こうした共同体の活 動へのスポンサーシップや参加には、他にもさまざまな方法が考案されている。例えば、オアハカ州サンペドロヨロックスでは、村全体にわたる未婚の若い男性 による地区間協会が、村の主要な祭りの一つである聖母被昇天祭(8月15日)の責任を担っている。Gwaltney(1970:69)は次のように報告し ている。 15歳前後の若者たちがこれに参加し、結婚するまでメンバーであり続ける。既婚男性は自主的に参加することも、あるいはこの協会の祭りの費用を負担するよ うに頼まれることもある。未婚の若者たちは集団として言及されるが、実際には2つの協会があり、男性のための活気のある協会と、未婚の女性のための発展途 上の協会がある。 |

|

| 結論 メソアメリカにおける宗教的伝統を調査した結果、ゴッセン(1996:303)は「グアダルーペの聖母の崇拝は、接触後のメソアメリカ宗教における何千も の『遭遇テーマ』のひとつであり、その中には混成的な要素が含まれている」と結論づけている。このエスノグラファーの遭遇の試練を約5世紀間生き延びた現 代のマリアニスモの調査から、個人、家族、社会集団、コミュニティ、そして国民全体におけるマリア崇拝の広がりには、シンクレティズム(混成宗教)以上の ものが関わっていることが明らかになっている。メキシコのどこかで、毎日、マリアへの個人の仲介祈願が行われている。事実上、毎週、マリアの何らかの顕現 を祝うお祭りが開催されている。そして、毎年、信者のために典礼サイクルが繰り返され、それによって聖母を通して表現される神の力が信者に思い出される。 この意味において、人類学者ウィリアム・マドセン(1960年)が現代のアステカ族の村についての研究のタイトルとして用いた「聖母の子供たち」という表 現は、メキシコ人や彼らの文化の多様性を理解する人々にとって深い意味を持つ。しかし、多くのメキシコ人と彼らのコミュニティのために働く聖母たちの多様 性については、マドセンの表現を少し修正する必要があるだろう。そうすれば、メキシコの人々の多様性を、彼らの中の聖母マリアの多様な表現の中に理解する ことができる。したがって、メキシコは「聖母たちの子供たち」の国民として理解するのがより適切である。 |

|

| 文献 Borah, Woodrow (1996) "The Queen of Mexico and Empress of the Americas: La Guadalupana of Tepeyac." Mexican Studies/Estudios Mexicanos 12(2):327-339. Brandes, Stanley (1988) Power and Persuasion: Fiestas and Social Control in Rural Mexico. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. Burkhart, Louise (1993) "The Cult of the Virgin of Guadalupe in Mexico." pp. 198-227 in Gary H. Gossen (ed.) South and Meso-American Native Spirituality. New York: Crossroad. Bushnell, John (1958) "La Virgen de Guadalupe as Surrogate Mother in San Juan Atzingo." American Anthropologist 60(2:1):261-265. Campbell, Ena (1982) "The Virgin of Guadalupe and the Female Self-Image: A Mexican Case History." pp. 5-24 in James J. Preston (ed.) Mother Worship: Theme and Variations. Chapel Hill, NC: The University of North Carolina Press. Cheney, Charles (1979) "Religion, Magic, and Medicine in Huave Society." Kroeber Anthropological Society Papers 55/56:59-73. Dow, James W. and Robert V. Kemper (eds.) Middle America and the Caribbean. (Vol 8 of the Encyclopedia of World Cultures). Boston, MA: G. K. Hall & Co. Elizondo, Virgil (1997) Guadalupe: Mother of the New Creation. Maryknoll, NY: Orbis Books. Foster, George M. (1948) Empire’s Children: The People of Tzintzuntzan. Mexico, D.F.: Imprenta Nuevo Mundo, S.A. (Smthsonian Institution, Institute of Social Anthropology, Publication No. 6). Foster, George M. (1960) Culture and Conquest. New York: Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research. Friedlander, Judith (1975) Being Indian in Hueyapan: A Study of Forced Identity in Contemporary Mexico. New York: St. Martin’s Press. Gebara, Ivone and María Clara Bingemer (1996; orig. publ. 1987) Mary: Mother of God, Mother of the Poor. Maryknoll, NY: Orbis Books. Giffords, Gloria Fraser (1992) Mexican Folk Retablos. Revised edition. Albuquerque, NM: University of New Mexico Press. Gossen, Gary (1996) "The Religions of Mesoamerica." pp. 290-319 in Robert M. Carmack et al. (eds.) The Legacy of Mesoamerica. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall. Greenberg, James B. (1981) Santiago’s Sword: Chatino Peasant Religion and Economics. Berkeley, CA: University of California Press. Gwaltney, John L. (1970) The Thrice Shy: Cultural Accommodation to Blindness and other Disasters in a Mexican Community. New York: Columbia University Press. Harrington, Patricia (1988) "Mother of Death, Mother of Rebirth: The Mexican Virgin of Guadalupe." Journal of the American Academy of Religion 56(1):25-50. INEGI (1992) Anuario Estadístico de los Estados Unidos Mexicanos. Edición 1991. Aguascalientes: AGS: Institute o Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Ingham, John M. (1986) Mary, Michael, and Lucifer: Folk Catholicism in Central Mexico. Austin: University of Texas Press (Latin American Monographs, No. 69). Johnson, Harvey L. (1980) "The Virgin of Guadalupe in Mexican Culture." pp. 190-203 in Lyle C. Brown and William F. Cooper (eds.) Religion in Latin American Life and Literature. Waco, TX: Baylor University Press. Kemper, Robert V. (1987) "Urbanización y desarrollo en la región tarasca a partir de 1940." pp. 67-96 in Guillermo de la Peña (ed.) Antropología Social de la Región Purépecha. Zamora: El Colegio de Michoacán y el Gobierno del Estado de Michoacán. Lafaye, Jacques (1976) Quetzalcoatl and Guadalupe: The formation of Mexican National Consciousness, 1531-1813. Chicago: University of Chicago Press. León, Imelda de (1988) Calendario de Fiestas Populares. Mexico, D.F.: Dirección General de Culturas Populares, Subsecretaría de Cultura, Secretaría de Educación Pública. LeVine, Sarah (1993) Dolor y Alegría: Women and Social Change in Urban Mexico. Madison: University of Wisconsin Press. Lewis, Oscar (1951) Life a Mexican Village: Tepoztlán Restudied. Urbana: University of Illinois Press. Madsen, William (1960) The Virgin’s Children. Austin: University of Texas Press. O’Connor, Mary (1989) "The Virgin of Guadalupe and the Economics of Symbolic Behavior." Journal for the Scientific Study of Religion 28(2):105-119. Parker, Christián (1996) Popular Religion and Modernization in Latin America: A Different Logic. Maryknoll, NY: Orbis Books. Peña, Guillermo de la (1980) Herederos de Promesas: Agricultura, Política y Ritual en Los Altos de Morelos. México, DF: Ediciones de la casa chata, no. 11. Poole, Stafford (1995) Our Lady of Guadalupe: The Origins and Sources of a Mexican National Symbol, 1531-1797. Tucson: University of Arizona Press. Puente, María Alicia (1992) "The Church in Mexico." pp. 217-229 in Enrique Dussel (ed.) The Church in Latin America, 1492-1992. Maryknoll, NY: Orbis Books. Redfield, Robert and Alfonso Villa Rojas (1934) Chan Kom: A Maya Village. Chicago: University of Chicago Press. Slade, Doren L. (1992) Making the World Safe for Existence: Celebration of the Saints among the Sierra Nahuat of Chignautla, Mexico. Ann Arbor: University of Michigan Press. Taylor, Robert B. (1989) Indians of Middle America. Manhattan, KS: Lifeway Books. Taylor, William B. (1987) "The Virgin of Guadalupe in New Spain: An Inquiry into the Social History of Marian Devotion." American Ethnologist 14(1):9-33. Turner, Victor and Edith L. B. Turner (1978) Image and Pilgrimage in Christian Culture. New York: Columbia University Press. Vogt, Evon Z. (1969) Zinacantan: A Maya Community in the Highlands of Chiapas. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press. Zires, Margarita (114) "Los mitos de la Virgen de Guadalupe. Su proceso de construcción y reinterpretación en el México pasado y contemporáneo." Mexican Studies/Estudios Mexicanos 10(2):281-313. |

|

| Robert V. Kemper, Marianismo in Mexico: An Ethnographic Encounter. Dept. of Anthropology.SMU |

リ ンク

文 献

そ の他の情報

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

☆

☆

☆