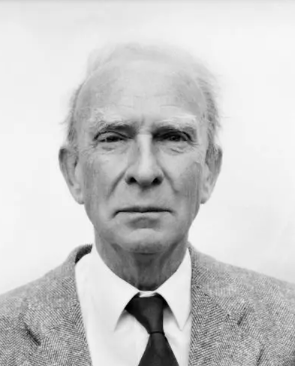

P. F. ストローソン

Sir Peter Frederick

Strawson, 1919-2006

☆

サー・ピーター・フレデリック・ストローソン FBA(/ˈstrɔːsən/、1919年11月23日 -

2006年2月13日)は、オックスフォード大学でキャリアの大半を過ごしたイギリスの哲学者である。1968年から1987年まで、オックスフォード大

学マグダレン・カレッジのウェインフレット教授(形而上学哲学)を務めた。それ以前には、オックスフォード大学ユニバーシティ・カレッジの講師および

チュートリアル・フェローを務めていたが、1987年に退職し、同大学に戻った。同大学では、亡くなるまで部屋が提供されていた。

ポール・スノーダンとアニル・ゴメスは、スタンフォード哲学百科事典の中で、ストローソンは「存命中も、また死後も、哲学に多大な影響を与えた」と評して

いる。

| Sir Peter Frederick

Strawson FBA (/ˈstrɔːsən/; 23 November 1919 – 13 February 2006) was an

English philosopher who spent most of his career at the University of

Oxford. He was the Waynflete Professor of Metaphysical Philosophy at

Magdalen College, Oxford from 1968 to 1987. He had previously held the

positions of college lecturer and tutorial fellow at University

College, Oxford, a college he returned to upon his retirement in 1987,

and which provided him with rooms until his death.[5] Paul Snowdon and Anil Gomes, in the Stanford Encyclopedia of Philosophy, comment that Strawson "exerted a considerable influence on philosophy, both during his lifetime and, indeed, since his death."[6] |

サー・ピーター・フレデリック・ストローソン

FBA(/ˈstrɔːsən/、1919年11月23日 -

2006年2月13日)は、オックスフォード大学でキャリアの大半を過ごしたイギリスの哲学者である。1968年から1987年まで、オックスフォード大

学マグダレン・カレッジのウェインフレット教授(形而上学哲学)を務めた。それ以前には、オックスフォード大学ユニバーシティ・カレッジの講師および

チュートリアル・フェローを務めていたが、1987年に退職し、同大学に戻った。同大学では、亡くなるまで部屋が提供されていた。 ポール・スノーダンとアニル・ゴメスは、スタンフォード哲学百科事典の中で、ストローソンは「存命中も、また死後も、哲学に多大な影響を与えた」と評して いる。 |

| Early years Strawson was born in Ealing, west London, and brought up in Finchley, north London, by his parents, both of whom were teachers.[7] He was educated at Christ's College, Finchley, followed by St John's College, Oxford, where he read Philosophy, Politics and Economics. During the Second World War, Strawson served first with the Royal Artillery from 1940, and then with the Royal Electrical and Mechanical Engineers. He was demobilised in 1946, with the rank of captain.[8] After his military service, he went initially to the (then) University College of North Wales at Bangor, as an assistant lecturer. After winning the John Locke scholarship in 1946, and the support of Gilbert Ryle, he went to University College, Oxford, initially as a lecturer, and then, from 1948, as a fellow.[5] |

幼少期 ストローソンはロンドン西部のイーリングで生まれ、ロンドン北部のフィンチリーで両親(ともに教師)のもとで育った。[7] フィンチリーのクライスト・カレッジで学んだ後、オックスフォード大学のセント・ジョンズ・カレッジに進学し、哲学、政治、経済を学んだ。 第二次世界大戦中、ストローソンは1940年から王立砲兵隊に、その後王立電気機械工兵隊に所属した。1946年に大尉の階級で除隊した。 軍役を終えた後、当初はバンゴールにある(当時の)北ウェールズ大学カレッジに助講師として赴任した。1946年にジョン・ロック奨学金を獲得し、ギル バート・ライルの支援を受けた後、オックスフォード大学ユニバーシティ・カレッジに講師として赴任し、1948年からは研究員として勤務した。 |

| Philosophical work Strawson first became well known with his article "On Referring" (1950), a criticism of Bertrand Russell's theory of descriptions (see also Definite descriptions) that Russell explained in the famous "On Denoting" article (1905). In philosophical methodology, there are (at least) two important and interrelated features of Strawson's work that are worthy of note.[9] The first is the project of a 'descriptive' metaphysics, and the second is his notion of a shared conceptual scheme, composed of concepts operated in everyday life. In his book Individuals (1959), Strawson attempts to describe various concepts that form an interconnected web, representing (part of) our common, shared, human conceptual scheme. In particular, he examines our conceptions of basic particulars, and how they are variously brought under general spatio-temporal concepts. What makes this a metaphysical project is that it exhibits, in fine detail, the structural features of our thought about the world, and thus precisely delimits how we, humans, think about reality. Strawson distinguished between 'revisionary' and 'descriptive metaphysics', he wrote: "Descriptive metaphysics is content to describe the actual structure of our thought about the world, revisionary metaphysics is concerned to produce a better structure".[10] The purpose of the former is to "lay bare the most general features of our conceptual scheme" and to understand structures which do not "readily display itself on the structures of language but lies submerged" by analysing those metaphysical concepts which have always existed. He lists Aristotle and Kant as descriptive and Descartes and Leibniz as revisionary.[11] Strawson was made a Fellow of the British Academy in 1960 and a Foreign Honorary Member of the American Academy of Arts and Sciences in 1971. He was president of the Aristotelian Society from 1969 to 1970. He was knighted in 1977,[6] for services to philosophy. |

哲学的な著作 ストローソンは、バートランド・ラッセルの記述理論(「明確な記述」も参照)に対する批判である論文「参照について」(1950年)で広く知られるようになった。ラッセルは、有名な論文「指示について」(1905年)でこの理論を説明している。 哲学的方法論において、ストローソンの研究には注目に値する重要な相互関連する特徴が少なくとも2つある。[9] 1つ目は「記述的」形而上学のプロジェクトであり、2つ目は日常生活で用いられる概念から構成される共有概念体系という彼の概念である。著書『個々人』 (1959年)において、ストローソンは、相互に結びついた網の目のような構造を形成するさまざまな概念を説明しようと試みている。それらの概念は、私た ちに共通する、共有された、人間的な概念体系(の一部)を表している。特に、彼は、基本的な特定物に対する私たちの概念、そしてそれらがどのようにしてさ まざまな形で一般的な時空間概念に組み込まれるのかを検証している。この研究を形而上学的なプロジェクトとしているのは、世界の構造に関する私たちの思考 の構造的特徴を詳細に示し、人間が現実をどのように考えるかを正確に限定している点である。 ストローソンは「修正主義的」形而上学と「記述的」形而上学を区別し、次のように書いている。「記述的形而上学は、世界の構造に関する私たちの思考の実際 の構造を記述することに満足する。修正主義的形而上学は、より優れた構造を生み出すことに関心がある。」[1 0] 前者の目的は、「我々の概念体系の最も一般的な特徴を明らかに」し、常に存在してきた形而上学的概念を分析することで、「言語の構造では容易に表現できな いが、水面下に潜んでいる」構造を理解することである。彼は、アリストテレスとカントを記述的、デカルトとライプニッツを修正的として挙げている。 [11] ストローソンは1960年に英国学士院のフェローとなり、1971年にはアメリカ芸術科学アカデミーの外国人名誉会員となった。1969年から1970年にかけては、アリストテレス協会の会長を務めた。1977年には、哲学への貢献によりナイト爵を授けられた。 |

| Personal life After serving as a captain in the Royal Electrical and Mechanical Engineers during World War II, Strawson married Ann Martin in 1945. They had four children, including the philosopher Galen Strawson. P.F. Strawson lived in Oxford all his adult life, and died in hospital on 13 February 2006 after a short illness. He was the elder brother of Major General John Strawson. His obituary in The Guardian noted that "Oxford was the world capital of philosophy between 1950 and 1970, and American academics flocked there, rather than the traffic going the other way. That golden age had no greater philosopher than Sir Peter Strawson."[7] In its obituary, The Times of London described him as a "philosopher of matchless range who made incisive, influential contributions to problems of language and metaphysics".[12] The author went on to say: Few scholars achieve lasting fame as dramatically as did the philosopher Sir Peter Strawson. By 1950 Strawson, then a Fellow of University College, Oxford, was already a respected tutor and a promising member of the group of younger Oxford dons whose careful attention to the workings of natural languages marked them out as 'linguistic' philosophers. [He published] extraordinary papers, which are still read and discussed more than 50 years later and which are prescribed to tyros as models of philosophical criticism.[12] His portrait was painted by the artists Muli Tang and Daphne Todd.[13] |

私生活 第二次世界大戦中、王立電気機械技術者(Royal Electrical and Mechanical Engineers)の隊長を務めた後、ストローソンは1945年にアン・マーティンと結婚した。夫妻には4人の子供がおり、その中には哲学者のガレン・ ストローソンもいる。P.F.ストローソンは生涯を通じてオックスフォードに住み、2006年2月13日、短期間の闘病生活の末、病院で死去した。彼は ジョン・ストローソン少将の兄である。 ガーディアン紙の訃報記事では、「1950年から1970年にかけて、オックスフォードは世界の哲学の中心地であり、アメリカ人学者たちはオックスフォー ドに集まり、逆方向の交通量は少なかった。その黄金時代において、ピーター・ストローソン卿ほど偉大な哲学者はいなかった」と述べている。[7] ロンドン・タイムズ紙は、彼の訃報記事で彼を「言語と形而上学の問題に鋭く影響力のある貢献をした、比類のない幅広い分野の哲学者」と評した。[12] 著者はさらに次のように述べている。 ピーター・ストローソン卿ほど劇的に永続的な名声を獲得した学者はほとんどいない。1950年当時、オックスフォード大学ユニバーシティ・カレッジの研究 員であったストローソンは、すでに尊敬を集める指導者であり、自然言語の働きに細心の注意を払うことで「言語学者」の哲学者として頭角を現していたオック スフォード大学の若手研究者の有望なメンバーであった。彼は)並外れた論文を発表しており、その論文は50年以上経った今でも読まれ、議論されており、哲 学批判の模範として初心者向けに指定されている。[12] 彼の肖像画は、画家のムリ・タンとダフネ・トッドによって描かれた。[13] |

| Works Books Introduction to Logical Theory, (London: Methuen, 1952.[14] Italian translation by A. Visalberghi (Torino: Einaudi, 1961) Japanese translation by S. Tsunetoshi, et al. (Kyoto: Houritsu Bunkasya, 1994) Individuals: An Essay in Descriptive Metaphysics, (London: Methuen, 1959) German translation by F. Scholz (Stuttgart: Reclam, 1972) French translation by A. Shalom and P. Drong (Paris: Editions du Seuil, 1973) Italian translation by E. Bencivenga (Milan: Feltrinelli, 1978) Japanese translation by H. Nakamura (Tokyo: Misuzu Shobo, 1978) Polish translation by B. Chwedenczuk (Warsaw: Wydawniczy Pax, 1980) Spanish translation by A. Suarez and L. Villanueva (Madrid: Taurus, 1989) Brazilian Portuguese translation by P. J. Smith (São Paulo: Editora Unesp, 2019) The Bounds of Sense: An Essay on Kant's Critique of Pure Reason. (London: Methuen, 1966) Spanish translation by C. Luis Andre (Madrid: Revista de Occidente, 1975) German translation by E. Lange (Hain, 1981) Italian translation by M. Palumbo (Roma-Bari: Laterza, 1985) Japanese translation by T. Kumagai, et al. (Tokyo: Keiso Shobo, 1987) Logico-Linguistic Papers. (London: Methuen, 1971) Freedom and Resentment and other Essays. (London: Methuen, 1974) Subject and Predicate in Logic and Grammar. (London: Methuen, 1974) Skepticism and Naturalism: Some Varieties. (New York: Columbia University Press, 1985) Analysis and Metaphysics: An Introduction to Philosophy. (Oxford: Oxford University Press, 1992) Estonian translation by T. Hallap (Tartu: University of Tartu Press, 2016) Entity and Identity. (Oxford: Oxford University Press, 1997) Philosophical Writings, ed. Galen Strawson and Michelle Montague, (Oxford University Press, 2011) |

作品 書籍 『論理理論入門』(ロンドン:Methuen、1952年。 イタリア語訳:A. Visalberghi(トリノ:Einaudi、1961年) 日本語訳:常俊ら(京都:法律文化社、1994年) 『個人――記述形而上学試論』(ロンドン:Methuen、1959年) F. ショルツによるドイツ語訳(シュトゥットガルト:Reclam、1972年) A. シャロムとP. ドロンによるフランス語訳(パリ:Editions du Seuil、1973年) E. ベンチヴェンガによるイタリア語訳(ミラノ:Feltrinelli、1978年) 日本語訳:中村浩訳(東京:みすず書房、1978年) ポーランド語訳:B. Chwedenczuk訳(ワルシャワ:Wydawniczy Pax、1980年) スペイン語訳:A. Suarez、L. Villanueva訳(マドリード:Taurus、1989年) ブラジル・ポルトガル語訳:P. J. Smith(サンパウロ:Editora Unesp、2019年) 『悟性の限界:カントの純粋理性批判に関する試論』(ロンドン:Methuen、1966年) スペイン語訳:C. Luis Andre(マドリード:Revista de Occidente、1975年) ドイツ語訳:E. Lange(ハイン、1981年) イタリア語訳:M. Palumbo(Roma-Bari: Laterza, 1985) 日本語訳:熊谷他(東京:勁草書房、1987) 論理言語学論文集。(ロンドン:Methuen、1971) 『自由と憤り、その他のエッセイ』 (ロンドン: Methuen, 1974) 『論理学と文法における主語と述語』 (ロンドン: Methuen, 1974) 『懐疑論と自然主義:いくつかの種類』 (ニューヨーク: コロンビア大学出版局, 1985) 分析と形而上学:哲学入門。(オックスフォード:オックスフォード大学出版局、1992年) T. Hallapによるエストニア語訳(タルトゥ:タルトゥ大学出版局、2016年) 実体と同一性。(オックスフォード:オックスフォード大学出版局、1997年) 哲学的著作、編:ガレン・ストロソン、ミシェル・モンタギュー(オックスフォード大学出版局、2011年) |

| Articles "Necessary Propositions and Entailment Statements" (Mind, 1948) "Truth" (Analysis, 1949) reprinted in MacDonald, Margaret (ed.) Philosophy and Analysis (1966) [1954] "Ethical Intuitionism" (Philosophy, 1949), reprinted in Philosophical Writings (2011) and Sellars and Hospers, Readings in Ethical Theory (1952) "Truth" (Proceedings of the Aristotelian Society suppl. vol. xxiv, 1950), reprinted in Longworth, Guy (ed.) Virtual Issue One: Truth (2013) "On Referring" (Mind, 1950), reprinted in Copi, Irving (ed.) Contemporary Readings in Logical Theory (1967) "Particular and General" (Proceedings of the Aristotelian Society, 1953 "Wittgenstein's Philosophical Investigations (Mind, vol. 63, 1954) "A Logician's Landscape" (Philosophy, Vol. 30, 1955) "Construction and Analysis" in A.J. Ayer et al., The Revolution in Philosophy. London: Macmillan, 1956 "Singular Terms, Ontology and Identity" (Mind, Vol. 65, 1956) "In Defence of a Dogma" with H. P. Grice (Philosophical Review, 1956), reprinted in Philosophical Writings (2011) "Logical Subjects and Physical Objects" (Philosophy and Phenomenological Research, 1957) "Propositions, Concepts and Logical Truths" (Philosophical Quarterly, Vol. 7, 1957) "Proper Names" (Proceedings of the Aristotelian Society, Supp. Vol. 31, 1957), reprinted in Philosophical Writings (2011) "On Justifying Induction" (Philosophical Studies, 1958) "The Post-Linguistic Thaw" (Times Literary Supplement, 1960), reprinted in Philosophical Writings (2011) "Freedom and Resentment" (Proceedings of the British Academy, Vol. 48, 1960) "Singular Terms and Predication" (Journal of Philosophy, 1961), reprinted in Philosophical Logic (1967) "Perception and Identification" (Proceedings of the Aristotelian Society, Supp. Vol. 35, 1961) "Carnap's Views on Constructed Systems v. Natural Languages in Analytical Philosophy" in The Philosophy of Rudolf Carnap, ed. P.A. Schilpp (La Salle Ill.: Open Court, 1963) " A Problem about Truth: A reply to Mr. Warnock" in Truth, ed. G. Pitcher, Englewood Cliffs (N.J.: Prentice Hall, 1964) "Truth: A Reconsideration of Austin's Views" (Philosophical Quarterly, Vol. 15, 1965) "Self, Mind and Body" (Common Factor, Vol. 4, 1966) "Is Existence Never A Predicate" (Critica, Vol. 1, 1967) "Bennett on Kant's Analytic" (Philosophical Review, Vol. 77, 1968), reprinted in Philosophical Writings (2011) "Meaning and Truth" (Proceedings of the British Academy, Oxford: Oxford University Press, 1969) "Imagination and Perception" in Experience and Theory, ed. L. Foster and J.W. Swanson (Amherst: University of Massachusetts Press, 1970) "Categories" in Ryle: A Collection of Critical essays, ed. O.P. Wood and G. Pitcher, (New York: Doubleday, 1970) "The Asymmetry of Subjects and Predicates" in Language, Belief and Metaphysics, ed. H.E. Kiefer and M.K. Munitz (New York: State of University of New York Press, 1970) "Self-Reference, Contradiction and Content-Parasitic Predicates" (Indian review of Philosophy, 1972) "Different Conceptions of Analytical Philosophy" (Tijdschrift voor Filosofie, 1973) "Austin and 'Locutionary Meaning'" in Essays on J.L. Austin, ed. I Berlin (Oxford: Clarendon Press, 1973) "On Understanding the Structure of One's Language" in Freedom and Resentment and Other Essays "Positions for Quantifiers" in Semantics and Philosophy, ed. M.K. Munitz and P.K. Unger (New York: New York University Press, 1974) "Does Knowledge Have Foundations?" (Conocimiento y Creencia, 1974), reprinted in Philosophical Writings (2011) "Semantics, Logic and Ontology" (Neue Häfte für Philosophie, 1975) "Knowledge and Truth" (Indian Philosophical Quarterly, Vol. 3, No. 3, 1976), reprinted in Philosophical Writings (2011) "Entity and Identity" in Contemporary British Philosophy Fourth Series, ed. H.D. Lewis (London: Allen and Unwin, 1976) "Scruton and Wright on Anti-Realism" (Proceedings of the Aristotelian Society, Vol. 77, 1976) "May Bes and Might Have Beens" in Meaning and Use, ed. A. Margalit (London: Reidel, 1979) "Perception and its Objects" in Perception and Identity: Essays Presented to A.J. Ayer, ed. G.F. Macdonald (London: Macmillan, 1979) "Universals" (Midwest Studies in Philosophy, 1979) "Belief, Reference and Quantification" (Monist, 1980) "P.F. Strawson Replies" in Philosophical Subjects Presented to P.F. Strawson, ed. Zak Van Straaten (Oxford: Clarendon Press, 1980) "Comments and Reples" (Philosophia, Vol. 10, 1981) "Logical Form and Logical Constants" in Logical Form, Predication and Ontology, ed. P.K. Sen (India: Macmillan, 1982) "Liberty and Necessity" in Spinoza, His Thought & Work, ed. Nathan Rotenstreich and Norma Schneider (Jerusalem: The Israel Academy of Sciences and Humanities, 1983), reprinted in Analysis and Metaphysics (1992) "Causation and Explanation" in Essays on Davidson, ed. Bruce Vermazen and J. Hintikka (Oxford: Oxford University Press, 1985), reprinted in Analysis and Metaphysics (1992) "Direct Singular Reference: Intended Reference and Actual Reference" in Wo steht die Analytische Philosophie Heute?, 1986 "Reference and its Roots" in The Philosophy of W.V. Quine. ed L.E. Hahn and P.A. Schilpp (La Salle Ill.: Open Court, 1986) "Kant's Paralogisms: Self Consciousness and the 'Outside Observer'" in Theorie der Subjektivität, ed. K. Cramer, F. Fulda, R.-P. Hortsmann, U. Poshast (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1987) "Concepts and Properties, or Predication and Copulation" (Philosophical Quarterly, Vol. 37, 1987) "Kant's New Foundations of Metaphysics" in Metaphysik nach Kant, ed. Dieter Henrich and R.-P. Horstmann (Stuttgart: Klett Cotta, 1988) "Ma Philosophie: son développement, son thème central et sa nature générale" (Revue de thėologie et de philosophie, Vol. 120, 1988) "Sensibility, Understanding and the Doctrine of Synthesis: Comments on D. Henrich and P. Guyer" in Kant's Transcendental Deductions, ed. E. Forster (Stanford: Stanford University Press, 1989) "Two Conceptions of Philosophy" in Perspectives on Quine, ed. Robert Barrett and Roger Gibson (Oxford: Blackwell: 1990) "The Incoherence of Empiricism" (Proceedings of the Aristotelian Society, Supp. Vol. 66, 1992) "Comments on Some Aspects of Peter Unger's Identity, Consciousness and Value (Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 42, 1992) "Echoes of Kant" (Times Literary Supplement, 1992, "The State of Philosophy") "Replies" in Ensayos sobre Strawson, ed. Carlos E. Carosi (Montevideo: Universidad de la Republica, 1992) "Knowing From Words" in Knowing From Words, ed. B. K. Matilal and A. Chakrabati (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1992) "My Philosophy" and "Replies" to critics in The Philosophy of P.F. Strawson, ed. P.K. Sen and R.K. Verma (New Delhi: Indian Council of Philosophical Research, 1994) "Individuals" in Philosophical Problems Today, Vol. 1, ed. G. Floistad (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1994) "The Problem of Realism and the A Priori" in Kant and Contemporary Epistemology, ed. Paolo Parrini (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1994) "Introduction", "Kant on Substance" and "Meaning and Context" in Entity and Identity (Oxford: Oxford University Press, 1997) |

論文 「必要命題と含意文」(『マインド』、1948年 「真理」(『分析』、1949年)マクドナルド、マーガレット編『哲学と分析』(1966年)に再録[1954年] 「倫理的直観主義」(『哲学』1949 年)は、『哲学的著作集』(2011 年)およびセラーズとホスパーズ編『倫理理論の講読』(1952 年)に再録されている 「真理」(『アリストテレス学会紀要』第 24 巻補遺号、1950 年)は、ロングワース編『仮想第 1 号:真理』(2013 年)に再録されている 「言及について」(『マインド』1950年)は、コピ編『論理理論の現代的な読み』(1967年)に再録されている 「特殊と一般」(『アリストテレス協会会報』1953年 「ウィトゲンシュタインの哲学探究」(『マインド』第63巻、1954年) 「論理学者の風景」(『哲学』第30巻、1955年) A.J.エイヤー他編『哲学革命』所収の「構築と分析」(ロンドン:マクミラン、1956年 「単称、存在論、同一性」(『哲学』第65巻、1956年) 「教義の擁護」H. P. グライスとの共著(Philosophical Review, 1956)、Philosophical Writings(2011)に再録 「論理的主題と物理的主題」(Philosophy and Phenomenological Research, 1957) 「命題、概念、論理的真理」(Philosophical Quarterly, Vol. 7, 1957) 「固有名詞」(『アリストテレス学会紀要』第31巻補遺、1957年)『哲学的著作集』(2011年)に再録 「帰納法の正当化について」(『哲学研究』、1958年) 「ポスト言語的解凍」(『タイムズ文学付録』、1960年)『哲学的著作集』(2011年)に再録 「自由と憤り」(『ブリティッシュ・アカデミー紀要』第48巻、1960年) 「単称と述語」(『哲学ジャーナル』1961年)、『哲学論理学』(1967年)に再録 「知覚と同一視」(『アリストテレス学会紀要』第35巻補遺、1961年) 「分析哲学における構築された体系と自然言語に関するカルナップの見解」『ルドルフ・カルナップの哲学』P.A.シルップ編(ラサール・イリノイ:オープン・コート、1963年) 「真理に関する問題:ウォーノック氏への返答」『真理』G.ピッチャー編(ニュージャージー州:プレンティス・ホール、1964年) 「真理:オースティンの見解の再考」(『哲学評論』第15巻、1965年) 「自己、心、身体」(『共通因子』第4巻、1966年) 「存在は決して述語ではないのか」(『クリティカ』第1巻、1967年) 「ベネットによるカントの分析」(『哲学評論』第77巻、1968年)、『哲学著作集』(2011年)に再録 「意味と真実」(『英国学士院紀要』、オックスフォード:オックスフォード大学出版局、1969年) 「想像力と知覚」L. フォスター、J.W. スワンソン編『経験と理論』(マサチューセッツ大学出版、1970年) 「カテゴリー」O.P. ウッド、G. ピッチャー編『ライル:評論集』(ニューヨーク:ダブリーディ、1970年) 「主語と述語の非対称性」『言語、信念、形而上学』編 H.E. キーファー、M.K. ムニッツ(ニューヨーク:ニューヨーク州立大学出版、1970年) 「自己言及、矛盾、内容寄生述語」(『インディアン・レビュー・オブ・フィロソフィー』、1972年) 「分析哲学の異なる概念」(『ティジシュリヒト・フォー・フィロソフィー』、1973年) 「オースティンと「語用論的意味」」『J.L.オースティンに関する論文集』編 I ベルリン(オックスフォード:オックスフォード大学出版局、1973年) 「自国語の構造を理解することについて」『自由と憤り、およびその他の論文』所収 「量化子に関する立場」M.K.ムニッツ、P.K.アンガー編『意味論と哲学』所収(ニューヨーク:ニューヨーク大学出版、1974年 「知識には基盤があるのか?」(『知識と信念』、1974年)『哲学論文集』(2011年)に再掲 「意味論、論理学、存在論」(『哲学新報』、1975年) 「知識と真実」(『インディアン・フィロソフィカル・クォータリー』第3巻第3号、1976年)、『哲学論文集』(2011年)に再録 「実体と同一性」H.D.ルイス編『現代イギリス哲学第4巻』(ロンドン:アレン・アンド・アンウィン、1976年) 「反実在論に関するスクルトンとライト」『アリストテレス協会会報』第77巻、1976年 「May Bes and Might Have Beens(かもしれないことと、そうだったかもしれないこと)」、『意味と用法』、A. マルガリット編(ロンドン:ライデル、1979年) 「知覚とその対象」、『知覚とアイデンティティ:A.J. エイヤーへの論文集』、G.F. マクドナルド編(ロンドン:マクミラン、1979年) 「普遍」、『ミッドウェスト哲学研究』、1979年 「信念、参照、量化」(『Monist』、1980年) 「P.F. ストローソンへの回答」(『Philosophical Subjects』、編者:ザック・ヴァン・ストラートン、オックスフォード:Clarendon Press、1980年) 「コメントと回答」(『Philosophia』、第10巻、1981年) 「論理的形式と論理定数」『論理的形式、述定、存在論』P.K. Sen 編(インド:マクミラン、1982年) 「自由と必然」『スピノザ、その思想と業績』ナタン・ローテンシュトライヒ、ノーマ・シュナイダー編( ネイサン・ローテンシュトライクとノーマ・シュナイダー編(エルサレム:イスラエル科学人文アカデミー、1983年)『分析と形而上学』(1992年)に再録 ブルース・ヴァーマゼンとJ. ヒンティカ編『デヴィッドソンに関する論文』(オックスフォード:オックスフォード大学出版局、1985年)『分析と形而上学』(1992年)に再録 「直接単称参照:意図された参照と実際の参照」『分析哲学は今日どこに立っているのか?』1986年 「参照とその根源」『W.V. クワインの哲学』L.E. ハーン、P.A. シルップ編(ラ・サール・イリノイ州:オープン・コート、1986年) 「カントのパラロギズム:自己意識と『外部の観察者』」『主観性の理論』K. クレイマー、F. フルダ、R.-P. ホルトスマン、U. ポシャスト編(フランクフルト・アム・マイン:スールカンプ、1987年) 「概念と性質、または述語と結合」(『哲学季刊誌』第37巻、1987年) 「カントの新しい形而上学基礎付け」ディーター・ヘンリヒとR.-P. ホルシュタイン編『カント以降の形而上学』(シュトゥットガルト:クレット・コッタ、1988年) 「私の哲学:その展開、中心主題、および一般的な性質」『神学と哲学の研究』(第120巻、1988年) 「感性、理解、総合の教義:D. ヘンリッヒとP. ガイヤーへのコメント」E. フォースター編『カントの超越論的演繹』所収(スタンフォード:スタンフォード大学出版局、1989年) 「哲学の2つの概念」ロバート・バレットとロジャー・ギブソン編『クワインの視点』所収(オックスフォード:ブラックウェル、1990年) 「経験論の支離滅裂」(『アリストテレス協会会報』第66巻補遺、1992年) 「ピーター・アンガー著『同一性・意識・価値』の諸側面についてのコメント」(『哲学・現象学研究』第42巻、1992年) 「カントの残響」(タイムズ・リテラリー・サプリメント、1992年、「哲学の現状」) 「回答」カルロス・E・カロシ編『ストローソンについての試論』(モンテビデオ:ウルグアイ大学、1992年) 「Knowing From Words」B. K. MatilalとA. Chakrabati編『Knowing From Words』所収(ドルドレヒト:クルーワー・アカデミック・パブリッシャーズ、1992年) 「私の哲学」および批評家への「返答」P.K. SenとR.K. Verma編『P.F. Strawsonの哲学』所収(ニューデリー:インディアン・カウンシル・オブ・フィロソフィカル・リサーチ、1994年) 「今日における哲学上の諸問題」第1巻、G. Floistad編(ドルドレヒト:クルーワー・アカデミック・パブリッシャーズ、1994年) 「現実主義の問題とア・プリオリに」『カントと現代認識論』編者:パオロ・パリニー(ドルドレヒト:クラウアー・アカデミック・パブリッシャーズ、1994年) 「序論」、「カントにおける実体」および「意味と文脈」『実体と同一性』(オックスフォード:オックスフォード大学出版局、1997年) |

| Philosophical Subjects: Essays Presented to P. F. Strawson, ed. Zak Van Straaten (Oxford: Clarendon Press, 1980) Leibniz and Strawson: A New Essay in Descriptive Metaphysics, Clifford Brown (Munich: Philosophia Verlag, 1990) The Philosophy of P. F. Strawson, ed. Pranab Kumar Sen and Roop Rekha Verma (Indian Council of Philosophical Research, 1995) The Philosophy of P. F. Strawson, Lewis E. Hahn, ed. (Open Court, 1998) Theories of Truth, Richard Kirkham (MIT Press, 1992). (Chapter 10 contains a detailed discussion of Strawson's performative theory of truth.) Strawson and Kant, ed. Hans-Johann Glock (Oxford: Oxford University Press, 2003) Peter Strawson, Clifford Brown (Acumen Publishing, 2006) Free Will and Reactive Attitudes: Perspectives on P. F. Strawson's 'Freedom and Resentment'. edited by Micheal McKenna and Paul Russell, (2016) P. F. Strawson and his Philosophical Legacy , ed. Sybren Hendels, Auden Bengston, and Benjamin De Mesel, (Oxford University Press, 2023) |

哲学の主題:P. F. ストローソンに捧げる論文集、編者:ザック・ヴァン・ストラートン(オックスフォード:Clarendon Press、1980年) ライプニッツとストローソン:記述形而上学における新たな試論、クリフォード・ブラウン(ミュンヘン:Philosophia Verlag、1990年) P. F. ストローソンの哲学、編者:Pranab Kumar Sen、Roop Rekha Verma(インディアン・カウンシル・オブ・フィロソフィカル・リサーチ、1995年) P. F. ストローソンの哲学、編者:Lewis E. Hahn(オープン・コート、1998年) 『真理の理論』、リチャード・カークハム著(MIT Press、1992年)。(第10章には、ストローソンの真理のパフォーマティビティ理論に関する詳細な議論が掲載されている。) 『ストローソンとカント』、ハンス=ヨハン・グロック編(オックスフォード:オックスフォード大学出版局、2003年) 『ピーター・ストローソン』、クリフォード・ブラウン著(Acumen Publishing、2006年) 『自由意志と反応的態度:P. F. ストローソンの「自由と憤り」に関する視点』マイケル・マッケナ、ポール・ラッセル編、(2016年) 『P. F. ストローソンとその哲学遺産』シブレン・ヘンデルス、オーデン・ベンストン、ベンジャミン・デ・メセル編、(オックスフォード大学出版局、2023年) |

| https://en.wikipedia.org/wiki/P._F._Strawson |

|

リ ンク

文 献

そ の他の情報

CC

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099