ペンテコステ

Pentecost, Pentecostes

☆

聖霊降臨祭(せいれいこうりんさい、Whit

Sunday[白い日曜]、Whitsunday、Whitsun[ホワイツゥム]とも呼ばれる)は、復活祭から49日目(包括的な数え方をする場合は

50日目)に行われるキリスト教の祝日である[1]。[1]使徒言行録(使徒2:1-31)に記されているように、イエスの使徒たちやマリア、その他のキ

リスト信徒たちがエルサレムで週祭を祝っている間に聖霊が下ったことを記念する[2][3][4]。ペンテコステは「教会の誕生日」を意味する[4]。

聖霊降臨祭は、東方正教会では大祝日の一つであり、カトリック教会のローマ典礼では荘厳祭、ルーテル教会では祝祭、聖公会では主祭である。多くの教派がこ

の聖なる祝典のために特別な典礼を用意している。聖霊降臨の日は復活祭の日に左右されるため、聖霊降臨祭は「移動祝祭日」である。聖霊降臨祭の翌日の月曜

日は、ヨーロッパ、アフリカ、カリブ海諸国の多くで法定休日となっている。

| Pentecost (also

called Whit Sunday, Whitsunday or Whitsun) is a Christian holiday that

takes place on the 49th day (50th day when inclusive counting is used)

after Easter.[1] It commemorates the descent of the Holy Spirit upon

the Apostles of Jesus, Mary, and other followers of the Christ, while

they were in Jerusalem celebrating the Feast of Weeks, as described in

the Acts of the Apostles (Acts 2:1–31).[2][3][4] Pentecost marks the

"Birthday of the Church".[4] Pentecost is one of the Great feasts in the Eastern Orthodox Church, a Solemnity in the Roman Rite of the Catholic Church, a Festival in the Lutheran Churches, and a Principal Feast in the Anglican Communion. Many Christian denominations provide a special liturgy for this holy celebration. Since its date depends on the date of Easter, Pentecost is a "moveable feast". The Monday after Pentecost is a legal holiday in many European, African and Caribbean countries. |

聖霊降臨祭(せいれいこうりんさい、Whit

Sunday[白い日曜]、Whitsunday、Whitsun[ホワイツゥム]とも呼ばれる)は、復活祭から49日目(包括的な数え方をする場合は

50日目)に行われるキリスト教の祝日である[1]。[1]使徒言行録(使徒2:1-31)に記されているように、イエスの使徒たちやマリア、その他のキ

リスト信徒たちがエルサレムで週祭を祝っている間に聖霊が下ったことを記念する[2][3][4]。ペンテコステは「教会の誕生日」を意味する[4]。 聖霊降臨祭は、東方正教会では大祝日の一つであり、カトリック教会のローマ典礼では荘厳祭、ルーテル教会では祝祭、聖公会では主祭である。多くの教派がこ の聖なる祝典のために特別な典礼を用意している。聖霊降臨の日は復活祭の日に左右されるため、聖霊降臨祭は「移動祝祭日」である。聖霊降臨祭の翌日の月曜 日は、ヨーロッパ、アフリカ、カリブ海諸国の多くで法定休日となっている。 |

| Etymology The term Pentecost comes from Koine Greek: πεντηκοστή, romanized: pentēkostē, lit. 'fiftieth'. One of the meanings of "Pentecost" in the Septuagint, the Koine translation of the Hebrew Bible, refers to the festival of Shavuot, one of the Three Pilgrimage Festivals, which is celebrated on the fiftieth day after Passover according to Deuteronomy 16:10,[i] and Exodus 34:22,[5] where it is referred to as the "Festival of Weeks" (Koine Greek: ἑορτὴν ἑβδομάδων, romanized: heortēn hebdomádōn).[6][7][8] The Septuagint uses the term Pentēkostē in this context in the Book of Tobit and 2 Maccabees.[clarification needed][9][10][11] The translators of the Septuagint also used the word in two other senses: to signify the year of Jubilee (Leviticus 25:10)[12][9] an event that occurs every 50th year, and in several passages of chronology as an ordinal number.[ii] The term has also been used in the literature of Hellenistic Judaism by Philo of Alexandria and Josephus to refer to Shavuot.[8] |

語源 ペンテコステ(聖霊降臨祭)という言葉は、コイネギリシャ語のπεντηκοστή(ローマ字表記:pentēkostē)に由来する。 50日」を意味 する。ヘブライ語聖書のコイネ語訳であるセプトゥアギンタにおける「ペンテコステ」の意味のひとつは、三巡礼祭のひとつであるシャブオットの祭りを指して いる:申命記16章10節[i]と出エジプト記34章22節[5]によれば、過越の祭から50日目に祝われ、「週祭り」(コイネギリシャ語: ἑορτὴνἑβδομάδων, ローマ字表記:heortēn hebdomádōn)と呼ばれる。[6][7][8]セプトゥアギンタはトビト書とマカベア書2章で、この文脈でPentēkostēという用語を使用 している[要解説][9][10][11]。 セプトゥアギンタの翻訳者たちはこの単語を他に2つの意味でも使用していた。50年ごとに起こる出来事であるジュビリーの年(レビ記25:10)[12][9]を意味するために、また年表のいくつかの箇所では序数として使用していた。 |

| Background See also: Shavuot In Judaism, Shavuot is a harvest festival that is celebrated seven weeks and one day after the first day of Passover in Deuteronomy 16:9, or seven weeks and one day after the Sabbath according to Leviticus 23:16.[19][20][21] It is discussed in the Mishnah and the Babylonian Talmud, tractate Arakhin.[22] The actual mention of fifty days comes from Leviticus 23:16.[6][23] The Festival of Weeks is also known as the Feast of Harvest in Exodus 23:16 and the Day of First Fruits in Numbers 28:26.[20] In Exodus 34:22, it is called the "first fruits of the wheat harvest."[21] Sometime during the Hellenistic period, the ancient harvest festival also became a day of renewing the Noahic covenant, described in Genesis 9:17, which is established between God and "all flesh that is upon the earth".[7] After the destruction of the Temple in 70 CE, offerings could no longer be brought to the Temple in Jerusalem and the focus of the festival shifted from agriculture to the Israelites receiving the Torah.[24] By this time, some Jews were already living in the Diaspora. According to Acts 2:5–11 there were Jews from "every nation under heaven" in Jerusalem, possibly visiting the city as pilgrims during Pentecost.[25] |

背景 こちらも参照のこと: シャブオト ユダヤ教では、シャブオトは収穫祭であり、申命記16:9にある過越の祭りの初日から7週間と1日後、またはレビ記23:16にある安息日から7週間と1日後に祝われる[19][20][21]。ミシュナとバビロニア・タルムード、アラキン小論で論じられている[22]。 週祭は、出エジプト記23:16では収穫祭、民数記28:26では初穂の日としても知られている[20]。出エジプト記34:22では「麦の初穂」と呼ばれている[21]。 ヘレニズム時代のある時期から、古代の収穫祭は、創世記9:17に記述されている、神と「地にあるすべての肉なるもの」との間に結ばれたノア契約を更新する日にもなった[7]。 この頃、ユダヤ人の一部はすでにディアスポラに住んでいた。使徒言行録2:5-11によると、エルサレムには「天下のあらゆる国民」からユダヤ人が集まっており、おそらく聖霊降臨の際に巡礼者としてエルサレムを訪れていたのであろう[25]。 |

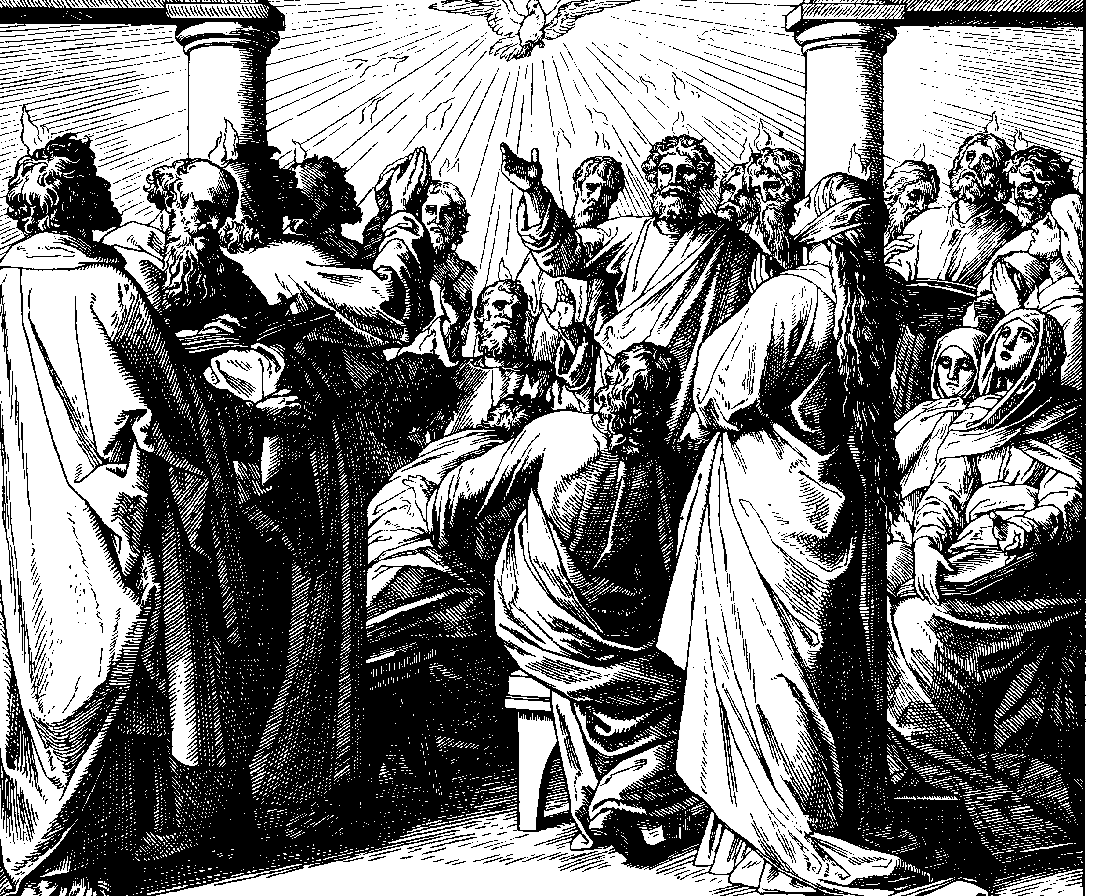

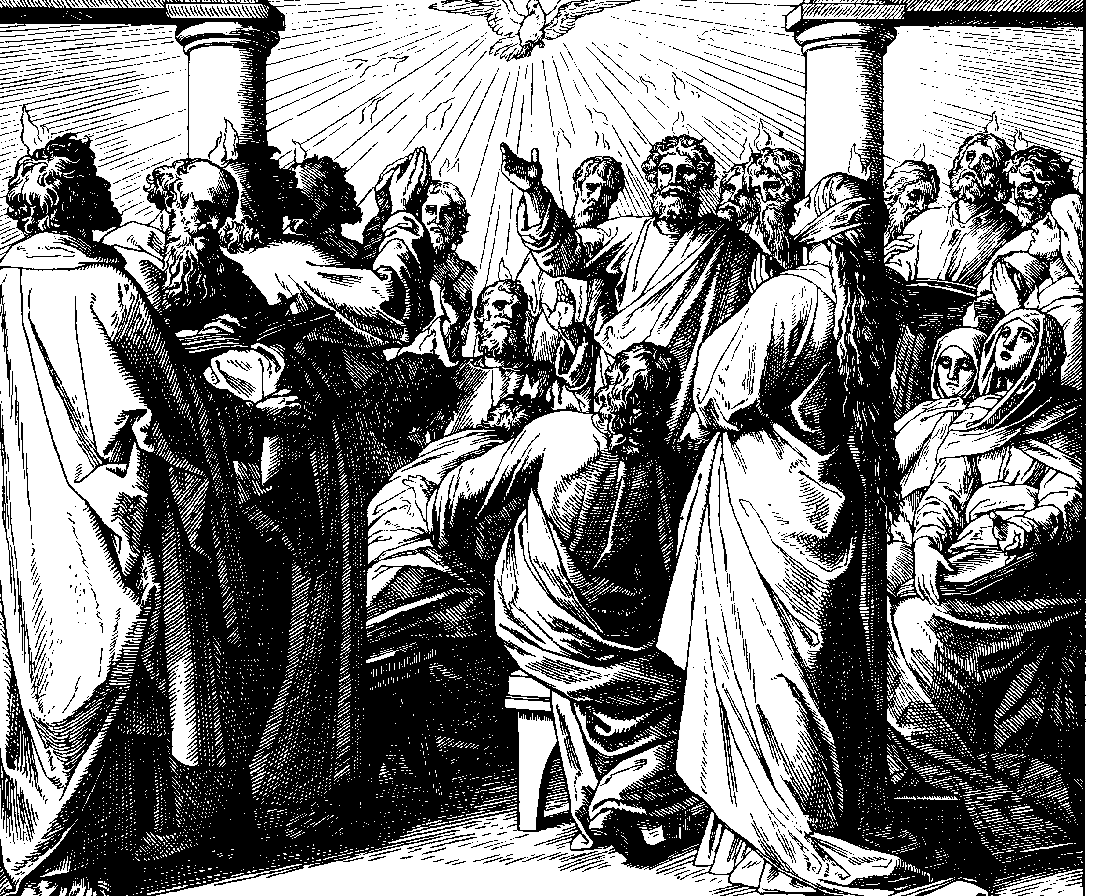

New Testament The Cenacle in Jerusalem is claimed to be the location of the Last Supper and Pentecost.[26] The narrative in Acts 2 of the Pentecost includes numerous references to earlier biblical narratives like the Tower of Babel, and the flood and creation narratives from the Book of Genesis. It also includes references to certain theophanies, with certain emphasis on God's incarnate appearance on biblical Mount Sinai when the Ten Commandments were presented to Moses.[7] Theologian Stephen Wilson has described the narrative as "exceptionally obscure" and various points of disagreement persist among bible scholars.[27] There is no literary evidence to confirm the location of the οἶκος ("house"), given as the location of the events in Acts 2:2. Some semantic details suggest that the "house" could be the "upper room" (ὑπερῷον) mentioned in Acts 1:12–26, but there is no textual evidence to confirm the location with certainty and it remains a subject of debate among biblical commentators.[7][25]  Pentecost by Julius Schnorr von Carolsfeld  This 1472 map of Jerusalem notes the place of the Pentecost, Ubi apostoli acceperunt spiritum sanctum, at the location of the Cenacle. The events of Acts Chapter 2 are set against the backdrop of the celebration of Pentecost in Jerusalem. There are several major features to the Pentecost narrative presented in the second chapter of the Acts of the Apostles. The author begins by noting that the disciples of Jesus "were all together in one place" on the "day of Pentecost" (ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς).[28] The verb used in Acts 2:1 to indicate the arrival of the day of Pentecost carries a connotation of fulfillment.[29][30][31] There is a "mighty rushing wind" (wind is a common symbol for the Holy Spirit)[31][32] and "tongues as of fire" appear.[33] The gathered disciples were "filled with the Holy Spirit, and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance".[34] Some scholars have interpreted the passage as a reference to the multitude of languages spoken by the gathered disciples,[35] while others have taken the reference to "tongues" (γλῶσσαι) to signify ecstatic speech.[27][36] In Christian tradition, this event represents fulfillment of the promise that Christ will baptize his followers with the Holy Spirit.[29][37] Out of the four New Testament gospels, the distinction between baptism by water and the baptism by Christ with "Holy Spirit and fire" is only found in Matthew and Luke.[38][39] The narrative in Acts evokes the symbolism of Jesus's baptism in the Jordan River, and the start of his ministry, by explicitly connecting the earlier prophecy of John the Baptist to the baptism of the disciples with the Holy Spirit on the day of Pentecost.[25][40] The timing of the narrative during the law giving festival of Pentecost symbolizes both continuity with the giving of the law, but also the central role of the Holy Spirit for the early church. The central role of Christ in Christian faith signified a fundamental theological separation from the traditional Jewish faith, which was grounded in the Torah and Mosaic Law.[25] Peter's sermon in Acts 2:14–36 stresses the resurrection and exaltation.[10] In his sermon, Peter quotes Joel 2:28–32 and Psalm 16 to indicate that first Pentecost marks the start of the Messianic Age. About one hundred and twenty followers of Christ (Acts 1:15) were present, including the Twelve Apostles (Matthias was Judas's replacement) (Acts 1:13, 26), Jesus's mother Mary, other female disciples and his brothers (Acts 1:14). While those on whom the Spirit had descended were speaking in many languages, the Apostle Peter stood up with the eleven and proclaimed to the crowd that this event was the fulfillment of the prophecy.[41] In Acts 2:17, it reads: "'And in the last days,' God says, 'I will pour out my spirit upon every sort of flesh, and your sons and your daughters will prophesy and your young men will see visions and your old men will dream dreams." He also mentions (Acts 2:15) that it was the third hour of the day (about 9:00 am). Acts 2:41 then reports: "Then they that gladly received his word were baptized: and the same day there were added unto them about three thousand souls."[42] Some critical scholars believe some features of the narrative are theological constructions. They believe that even if the Pentecost narrative is not literally true, it does signify an important event in the history of the early church which enabled the rapid spread of Christianity. Within a few decades important congregations had been established in all major cities of the Roman Empire.[10] Concerning Acts 2, Gerd Lüdemann considers the Pentecost gathering as very possible,[43] and the apostolic instruction to be historically credible.[44] Wedderburn acknowledges the possibility of a ‘mass ecstatic experience’,[45] and notes it is difficult to explain why early Christians later adopted this Jewish festival if there had not been an original Pentecost event as described in Acts.[46] He also holds the description of the early community in Acts 2 to be reliable.[47][48] Lüdemann views Acts 3:1–4:31 as historical.[49] Wedderburn notes what he sees as features of an idealized description,[50] but nevertheless cautions against dismissing the record as unhistorical.[51] Hengel likewise insists that Luke described genuine historical events, even if he has idealized them.[52][53] Biblical commentator Richard C. H. Lenski has noted that the use of the term "Pentecost" in Acts is a reference to the Jewish festival. He writes that a well-defined, distinct Christian celebration did not exist until later years, when Christians kept the name of "Pentecost" but began to calculate the date of the feast based on Easter rather than Passover.[29] Peter stated that this event was the beginning of a continual outpouring that would be available to all believers from that point on, Jews and Gentiles alike.[54] |

新約聖書 エルサレムの聖櫃は、最後の晩餐と聖霊降臨が行われた場所であると主張されている[26]。 使徒言行録2章の聖霊降臨の物語には、バベルの塔や創世記の洪水や天地創造の物語など、以前の聖書の物語への言及が数多く含まれている。神学者のスティー ブン・ウィルソンは、この物語を「例外的に曖昧なもの」と表現しており、聖書学者の間でも様々な見解の相違がある[27]。 使徒言行録2:2で出来事が起こった場所として挙げられているοἶκος(「家」)の場所を確認する文献的証拠はない。この「家」は、使徒言行録1:12 -26で言及されている「上の部屋」(ὑπερῷον)である可能性を示唆する意味上の詳細もあるが、その場所を確実に確認するテキスト上の証拠はなく、 聖書注解者たちの間で議論の対象となっている[7][25]。  ユリウス・シュナー・フォン・カロスフェルドによる聖霊降臨祭  この1472年のエルサレムの地図には、聖霊降臨の場所であるUbi apostoli acceperunt spiritum sanctumがセナクルの場所に記されている。 使徒言行録2章の出来事は、エルサレムでの聖霊降臨祭を背景にしている。使徒言行録』第2章で語られる聖霊降臨の物語には、いくつかの大きな特徴がある。 著者はまず、イエスの弟子たちが「聖霊降臨の日」(ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς)に「一同に会して」いたことを記している[28]。使徒言行録2:1で聖霊降臨の日の到来を示すために用いられている動詞には、 成就という意味合いが含まれている[29][30][31]。 強大な突風」(風は聖霊の一般的な象徴である)[31][32]が吹き、「火のような異言」が現れる。[34] ある学者はこの箇所を、集まった弟子たちによって話されたマルチチュードの言語を指していると解釈し[35]、また他の学者は「異言」(γλσσαι)へ の言及を恍惚的な言葉を意味すると解釈している[27][36]。 キリスト教の伝統では、この出来事は、キリストが従者たちに聖霊による洗礼を授けるという約束の成就を表している[29][37]。新約聖書の4つの福音 書のうち、水による洗礼とキリストによる「聖霊と火」による洗礼の区別は、マタイとルカにのみ見られる[38][39]。 使徒言行録の物語は、バプテスマのヨハネの以前の預言とペンテコステの日の弟子たちの聖霊による洗礼とを明確に結びつけることによって、イエスのヨルダン 川での洗礼とイエスの宣教の開始の象徴を喚起している[25][40]。ペンテコステの律法授与の祭りの時期に物語が行われることは、律法授与との連続性 とともに、初代教会にとっての聖霊の中心的な役割の両方を象徴している。キリスト教信仰におけるキリストの中心的役割は、律法とモザイク法に根拠を置く伝 統的なユダヤ教信仰からの根本的な神学的分離を意味していた[25]。 使徒言行録2:14-36のペテロの説教では、復活と昇天が強調されている[10]。ペテロは説教の中で、ヨエル2:28-32と詩篇16篇を引用し、最 初の聖霊降臨がメシア時代の始まりであることを示している。その中には、十二使徒(マティアスはユダの後任)(使徒1:13、26)、イエスの母マリア、 他の女性の弟子たち、イエスの兄弟たち(使徒1:14)が含まれていた。御霊が下った人々が多言語で話している間、使徒ペテロは11人と共に立ち上がり、 この出来事は預言の成就であると群衆に宣言した[41]。 使徒言行録2:17にはこうある: 神は言われる、「終わりの日に、わたしはわたしの霊をあらゆる肉なる者に注ぎ、あなたがたの息子や娘は預言し、あなたがたの若者は幻を見、あなたがたの老 人は夢を見るであろう」。彼はまた、それがその日の三番目の時刻(午前9時頃)であったことにも触れている(使徒2:15)。使徒2:41はこう報告して いる: 「すると、喜んでそのことばを受けた人々はバプテスマを受け、その日のうちに、約三千人の魂が彼らに加えられた」[42]。 批評家の中には、この物語のいくつかの特徴は神学的な解釈であると考える者もいる。彼らは、ペンテコステの物語が文字通りの真実ではないとしても、キリス ト教の急速な普及を可能にした初代教会の歴史における重要な出来事を意味していると考えている。数十年のうちに、ローマ帝国のすべての主要都市に重要な信 徒会が設立されたのである[10]。 使徒言行録2章に関して、ゲルト・リュデマンはペンテコステの集会の可能性は非常に高く[43]、使徒の指示は歴史的に信頼できると考えている[44]。 ウェッダーバーンは「集団的な恍惚体験」の可能性を認めており[45]、使徒言行録に記述されているような本来のペンテコステの出来事がなかったとすれ ば、なぜ初期のキリスト教徒が後にこのユダヤ教の祭りを採用したのかを説明するのは困難であると指摘している[46]。 リューデマンは使徒言行録3:1-4:31を歴史的なものと見ている[49]。ウェッダーバーンは、理想化された記述の特徴として見ている点を指摘してい る[50]が、それにもかかわらず、この記録を歴史的なものではないと断じることには注意を促している[51]。ヘンゲルも同様に、たとえ理想化されてい たとしても、ルカは正真正銘の歴史的出来事を記述したと主張している[52][53]。 聖書注解者のリチャード・C・H・レンスキーは、使徒言行録における「ペンテコステ」という用語の使用は、ユダヤ教の祭りを指していると指摘している。彼 は、キリスト教徒が「聖霊降臨祭」という名称を維持しながらも、過越祭ではなく復活祭に基づいて祝日の日付を計算し始めた後年まで、明確に定義された明確 なキリスト教の祝祭は存在しなかったと書いている[29]。 ペテロは、この出来事は、ユダヤ人にも異邦人にも、その時点からすべての信者に与えられる継続的な注ぎの始まりであると述べた[54]。 |

| Liturgical celebration This section needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources in this section. Unsourced material may be challenged and removed. Find sources: "Pentecost" – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (May 2018) (Learn how and when to remove this message) Eastern churches  The Metropolitan Cathedral of Timișoara adorned with oak branches on Pentecost 2025 Liturgical seasons Pre-Christmas Advent (Western) Nativity Fast (Byzantine) Annunciation (Syriac) Christmas Epiphany Ordinary Time (Western) Pre-Lent Lent (Western) / Great Lent (Eastern) Paschal Triduum (Western) Easter Pentecost Ordinary Time (Western) Summer (East Syriac) Apostles' Fast (Eastern) Dormition Fast (Eastern) Elijah–Cross–Moses (East Syriac) Dedication of the Church (Syriac) vte In the Eastern Orthodox Church, Pentecost is one of the Orthodox Great Feasts and is considered to be the highest ranking Great Feast of the Lord, second in rank only to Pascha (Easter). The service is celebrated with an All-night Vigil on the eve of the feast day, and the Divine Liturgy on the day of the feast itself. Orthodox churches are often decorated with greenery and flowers on this feast day, and the celebration is intentionally similar to the Jewish holiday of Shavuot, which celebrates the giving of the Mosaic Law. In the Coptic Orthodox Church of Alexandria, Pentecost is one of the seven Major "Lord's Feasts". The feast itself lasts three days. The first day is known as "Trinity Sunday"; the second day is known as "Spirit Monday" (or "Monday of the Holy Spirit"); and the third day, Tuesday, is called the "Third Day of the Trinity."[55] The Afterfeast of Pentecost lasts for one week, during which fasting is not permitted, even on Wednesday and Friday. In the Orthodox Tradition, the liturgical color used at Pentecost is green, and the clergy and faithful carry flowers and green branches in their hands during the services. All of the remaining days of the ecclesiastical year, until the preparation for the next Great Lent, are named for the day after Pentecost on which they occur. This is again counted inclusively, such that the 15th day of Pentecost is 14 days after Trinity Sunday. The exception is that the Melkite Greek Catholic Church marks Sundays "after Holy Cross". The Orthodox icon of the feast depicts the Twelve Apostles seated in a semicircle (sometimes the Theotokos (Virgin Mary) is shown sitting in the center of them). At the top of the icon, the Holy Spirit, in the form of tongues of fire, is descending upon them. At the bottom is an allegorical figure, called Kosmos, which symbolizes the world. Although Kosmos is crowned with earthly glory he sits in the darkness caused by the ignorance of God.[citation needed] He is holding a towel on which have been placed 12 scrolls, representing the teaching of the Twelve Apostles. |

典礼祝典 このセクションでは、検証のために追加の引用が必要である。このセクションに信頼できる情報源への引用を追加することで、この記事の改善にご協力いただきたい。ソースのないものは異議申し立てがなされ、削除されることがある。 出典を探す 「聖霊降臨祭」 - ニュース - 新聞 - 本 - 学者 - JSTOR (May 2018) (Learn how and when to remove this message) 東方教会  2025年の聖霊降臨日にオークの枝で飾られたティミシュオアラのメトロポリタン大聖堂 典礼シーズン クリスマス前 アドヴェント(西方) 降誕祭(ビザンチン) 受胎告知(シリア語) クリスマス エピファニー 平常時(西方) 四旬節前 四旬節(西方)/大レント(東方) 牧会三旬節(西方) 復活祭 聖霊降臨祭 平常時(西方) 夏(東シリア) 使徒の断食(東方) 聖霊降臨節(東方) エリヤ-十字架-モーセ(東シリア語) 教会の奉献(シリア語) vte 東方正教会では、聖霊降臨祭は正教会の大祝日のひとつであり、パシャ(復活祭)に次ぐ格の高い大祝日とされている。聖霊降臨祭は、聖霊降臨祭の前夜に徹夜 祭が行われ、聖霊降臨祭当日に神礼典が執り行われる。正教会の教会では、この祝日に緑や花で飾られることが多く、意図主義的にユダヤ教の祝日であるシャブ オト(モザイク法の下賜を祝う祭日)と似たような祝い方をする。アレクサンドリアのコプト正教会では、聖霊降臨祭は7大「主の祭り」のひとつである。 祭日は3日間続く。第1日は「三位一体の日曜日」、第2日は「聖霊の月曜日」(または「聖霊の月曜日」)、第3日の火曜日は「三位一体の第3日」と呼ばれ る[55]。聖霊降臨の後祭は1週間続き、その間は水曜日と金曜日であっても断食は許されない。正教会の伝統では、聖霊降臨祭の典礼色は緑色であり、聖職 者や信者は礼拝中に花や緑の枝を手に持つ。 次の大レントの準備に入るまでの教会年の残りの日はすべて、聖霊降臨の翌日にちなんで命名される。聖霊降臨15日は三位一体の日曜日から14日後となる。例外として、メルキト・ギリシャ・カトリック教会では、「聖十字架の後」の日曜日を記念日とする。 正教会の聖霊降臨祭のイコンは、十二使徒が半円形に座っている(その中央にテオトコス(聖母マリア)が座っていることもある)。イコンの上部では、火の舌 の形をした聖霊が彼らの上に下っている。下部には、世界を象徴するコスモスと呼ばれる寓意的な人物が描かれている。コスモスは地上の栄光を戴いているが、 神の無知による暗闇の中に座っている。 |

| Kneeling Prayer An extraordinary service called the "Kneeling Prayer" is observed on the night of Pentecost. This is a Vespers service to which are added three sets of long poetical prayers, the composition of Basil the Great, during which everyone makes a full prostration, touching their foreheads to the floor (prostrations in church having been forbidden from the day of Pascha (Easter) up to this point). Uniquely, these prayers include a petition for all of those in hell, that they may be granted relief and even ultimate release from their confinement, if God deems this possible.[56] In the Coptic Orthodox Church of Alexandria, it is observed at the time of ninth hour (3:00 pm) on the Sunday of Pentecost. |

ひざまずきの祈り 聖霊降臨の夜には、「ひざまずきの祈り」と呼ばれる特別な礼拝が行われる。これはヴェスペルの礼拝に、バシル大王が作曲した3組の長い詩的な祈りが加えら れたもので、その間に全員が床に額をつけて完全にひざまずく(教会でのひざまずきはパシュカ(復活祭)の日から禁止されている)。これらの祈りには、地獄 にいるすべての人々のために、神が可能であるとお考えになるのであれば、彼らが救済され、最終的には地獄から解放されるようにという願いが含まれている [56]。アレクサンドリアのコプト正教会では、聖霊降臨の日曜日の9時(午後3時)に行われる。 |

| Apostles' Fast Main article: Apostles' Fast The Second Monday after Pentecost is the beginning of the Apostles' Fast (which continues until the Feast of Saints Peter and Paul on June 29). Theologically, Orthodox do not consider Pentecost to be the "birthday" of the church; they see the church as having existed before the creation of the world (cf. The Shepherd of Hermas).[57] In the Coptic Orthodox Church of Alexandria, the "Apostles Fast" has a fixed end date on the fifth of the Coptic month of Epip (which currently falls on July 12, which is equivalent to June 29, due to the current 13-day Julian-Gregorian calendar offset). The fifth of Epip is the commemoration of the Martyrdom of St. Peter and Paul. |

使徒たちの断食 主な記事 使徒たちの断食 聖霊降臨後の第2月曜日は、使徒たちの断食(6月29日の聖ペトロとパウロの祝日まで続く)の始まりである。神学的には、正教会は聖霊降臨を教会の「誕生 日」とは考えておらず、教会は天地創造以前から存在していたと考えている(『ヘルマスの羊飼い』参照)[57]。アレクサンドリアのコプト正教会では、 「使徒断食」はコプト月のエピプの5日(現在のユリウス・グレゴリオ暦の13日ずれているため、6月29日に相当する7月12日にあたる)に終了日が決 まっている。エピップ月5日は、聖ペテロと聖パウロの殉教を記念する日である。 |

Western churches A typical Western image of the Pentecost. Duccio di Buoninsegna (1308) Tempera on wood. The liturgical celebrations of Pentecost in Western churches are as rich and varied as those in the East. The typical image of Pentecost in the West is that of the Virgin Mary seated centrally and prominently among the disciples with flames resting on the crowns of their heads. Occasionally, parting clouds suggesting the action of the "mighty wind";[58] rays of light and the dove are also depicted. the Western iconographic style is less static and stylized than that of the East, and other very different representations have been produced, and, in some cases, have achieved great fame such as the Pentecosts by Titian, Giotto, and el Greco.[citation needed] St. Paul already in the 1st century notes the importance of this festival to the early Christian communities: see: Acts 20:16 and 1 Corinthians 16:8. Since the lifetime of some who may have been eyewitnesses, annual celebrations of the descent of the Holy Spirit have been observed. In the Roman Catholic liturgy, Pentecost marks the end and completion of the Easter season, and the birth or "great beginning" of the church.[59] Before the Second Vatican Council Pentecost Monday as well was a Holy Day of Obligation[citation needed] during which the Catholic Church addressed the newly baptized and confirmed. Since the council, Pentecost Monday is no longer solemnized. Pentecost Monday remains an official festival in many Protestant churches, such as the (Lutheran) Church of Sweden, the Evangelical Lutheran Church of Finland, and others. In the Byzantine Catholic Rite Pentecost Monday is no longer a Holy Day of Obligation, but rather a simple holiday. In the Extraordinary Form of the liturgy of the Roman Catholic Church, as at Easter, the liturgical rank of Monday and Tuesday of Pentecost week is a Double of the First Class[60] and across many Western denominations, Pentecost is celebrated with an octave culminating on Trinity Sunday. However, in the modern Roman Rite (Ordinary Form), Pentecost ends after Evening Prayer on the feast day itself, with Ordinary Time resuming the next day.  The Holy Spirit descending on the apostles at Pentecost, in an illuminated letter S (for Spiritus domini) from the Sherbrooke Missal: Aberystwyth, National Library of Wales, MS 15536E, fol. 169v, parchment, ca. 1310-1320. Marking the festival's importance, as the principal feast of the church and the fulfilment of Christ's purpose in coming into the world, namely bringing the Holy Spirit which had departed with Adam and Eve's fall, back into the world, all 33 following Sundays are "Sundays after Pentecost" in the Orthodox Church. In several denominations, such as the Lutheran, Episcopal, and United Methodist churches, and formerly in the Roman Catholic Church, all the Sundays from the holiday itself until Advent in late November or December are designated the 2nd, 3rd, etc. Sunday after Pentecost, again traditionally reckoned inclusively. Throughout the year, in Roman Catholic piety, Pentecost is the third of the Glorious Mysteries of the Holy Rosary, as well as being one of the Stations of the Resurrection or Via Lucis. In some Evangelical and Pentecostal churches, where there is less emphasis on the liturgical year, Pentecost may still be one of the greatest celebrations in the year, such as in Germany or Romania. In other cases, Pentecost may be ignored as a holy day in these churches. In many evangelical churches in the United States, the secular holiday, Mother's Day, may be more celebrated than the biblical feast of Pentecost.[61] Some evangelicals and Pentecostals are observing the liturgical calendar and observe Pentecost as a day to teach the Gifts of the Holy Spirit.[clarification needed] Across denominational lines Pentecost has been an opportunity for Christians to honor the role of the Holy Spirit in their lives, and celebrate the birth of the Christian Church in an ecumenical context.[62] |

西洋の教会 西洋の典型的な聖霊降臨の像。ドゥッチョ・ディ・ブオニンセーニャ (1308) テンペラ、木。 西洋の教会における聖霊降臨の典礼的祝典は、東洋のそれと同様に豊かで多様である。西方における聖霊降臨の典型的なイメージは、聖母マリアが弟子たちの真 ん中に座り、その頭頂に炎を載せている姿である。西洋の図像様式は東洋のそれよりも静的で様式化されておらず、他の全く異なる表現が生み出され、場合に よってはティツィアーノ、ジョット、エル・グレコの聖霊降臨のように大きな名声を獲得している[要出典]。 聖パウロは1世紀にはすでに、この祭りが初期のキリスト教共同体にとって重要であることを指摘している: 使徒言行録20:16とコリントの信徒への手紙一16:8を参照のこと。目撃者であったと思われる何人かが生きていた時代から、毎年聖霊降臨の祝いが行われてきた。 ローマ・カトリックの典礼では、聖霊降臨祭は復活祭シーズンの終わりと完成、そして教会の誕生または「偉大な始まり」を意味する[59]。 第二バチカン公会議以前は、聖霊降臨の月曜日もまた、カトリック教会が新たに洗礼を受け、堅信を確認された人々に対応する義務の聖日[要出典]であった。 公会議以降、聖霊降臨祭は行われなくなった。聖霊降臨祭の月曜日は、スウェーデン・ルーテル教会やフィンランド福音ルーテル教会など、多くのプロテスタン ト教会では公式の祝祭日として残っている。ビザンチン・カトリックの典礼では、聖霊降臨の月曜日はもはや義務の聖日ではなく、単なる祝日である。ローマ・ カトリック教会の典礼の特別形式では、復活祭と同様に、聖霊降臨週の月曜日と火曜日の典礼階位は第一級の二倍であり[60]、多くの西方教派では、聖霊降 臨は三位一体の日曜日に頂点に達するオクターヴで祝われる。しかし、現代のローマ典礼(普通形式)では、聖霊降臨祭は祝日の晩の祈りの後に終わり、翌日か ら平時が再開される。  聖霊降臨祭で使徒たちに降臨する聖霊(Spiritus dominiの意): Aberystwyth, National Library of Wales, MS 15536E, fol. 169v, 羊皮紙、1310-1320年頃。 キリストがこの世に来られた目的、すなわちアダムとエバの堕落とともに去ってしまった聖霊を再びこの世にもたらすという目的が成就したことを示す、教会の 主要な祝日としてのこの祭りの重要性を示すために、正教会では次の33の日曜日はすべて「聖霊降臨の後の日曜日」となっている。ルーテル教会、エピスコパ ル教会、合同メソジスト教会などいくつかの教派や、かつてのローマ・カトリック教会では、聖霊降臨祭から11月下旬または12月の待降節までのすべての日 曜日を第2、第3などと定めていた。聖霊降臨の後の日曜日は、伝統的にこれを含めて計算される。年間を通して、ローマ・カトリックの信心においては、聖霊 降臨祭は聖なるロザリオの栄光の秘義の第3番目であり、復活の駅(Via Lucis)のひとつでもある。 福音派やペンテコステ派の教会の中には、典礼年にあまり重きを置いていないところもあるが、ドイツやルーマニアのように、聖霊降臨祭が1年で最も盛大な祝 典のひとつである場合もある。また、これらの教会では聖霊降臨祭が聖日として無視されている場合もある。米国の多くの福音主義教会では、聖書の祝日である 聖霊降臨祭よりも世俗的な祝日である母の日の方が祝われている場合がある[61]。一部の福音主義者やペンテコステ派は典礼暦を遵守し、聖霊の賜物を教え る日として聖霊降臨祭を守っている[要解説]。 教派を超えて、聖霊降臨祭はキリスト教徒が人生における聖霊の役割を称え、エキュメニカルな文脈でキリスト教会の誕生を祝う機会となっている[62]。 |

Red symbolism A Protestant church altar, decorated for Pentecost with red burning candles and red banners and altar cloth depicting the movement of the Holy Spirit The main sign of Pentecost in the West is the colour red. It symbolizes joy and the fire of the Holy Spirit. Priests or ministers, and choirs wear red vestments, and in modern times, the custom has extended to the lay people of the congregation wearing red clothing in celebration as well. Red banners are often hung from walls or ceilings to symbolize the blowing of the "mighty wind"[58] and the free movement of the Spirit.[63] In some cases, red fans, or red handkerchiefs, are distributed to the congregation to be waved during the procession, etc. Other congregations have incorporated the use of red balloons, signifying the "Birthday of the Church". These may be borne by the congregants, decorate the sanctuary, or released all at once. |

赤の象徴 プロテスタントの教会の祭壇。聖霊降臨のために、赤く燃えるロウソク、聖霊の動きを表す赤い旗や祭壇布で飾られる。 西洋におけるペンテコステの主なシンボルは赤である。これは喜びと聖霊の火を象徴している。 司祭や聖職者、聖歌隊は赤い法衣を着用し、現代では信徒の人々も赤い服を着て祝う。力強い風」[58]と聖霊の自由な動きを象徴するために、赤い旗が壁や天井から吊るされることが多い[63]。 場合によっては、赤い扇や赤いハンカチが会衆に配られ、行列の間などに振られる。また、「教会の誕生日」を意味する赤い風船の使用を取り入れる信徒もいる。これらは信徒が持つことも、聖堂を飾ることも、一斉に放つこともできる。 |

Flowers, fruits, and branches A Protestant church altar and font, decorated for Pentecost with red flowering plants and green birch branches The celebrations may depict symbols of the Holy Spirit, such as the dove or flames, symbols of the church such as Noah's Ark and the Pomegranate, or especially within Protestant churches of Reformed and Evangelical traditions, words rather than images naming for example, the gifts and Fruits of the Spirit. Red flowers at the altar/preaching area, and red flowering plants such as geraniums around the church are also typical decorations for Pentecost masses/services.[64] These symbolize the renewal of life, the coming of the warmth of summer, and the growth of the church at and from the first Pentecost.[64] In the southern hemisphere, for example, in southern Australia, Pentecost comes in the mellow autumntide, after the often great heat of summer, and the red leaves of the poinsettia have often been used to decorate churches then. These flowers often play an important role in the ancestral rites, and other rites, of the particular congregation. For example, in both Protestant and Catholic churches, the plants brought in to decorate for the holiday may be each "sponsored" by individuals in memory of a particular loved one, or in honor of a living person on a significant occasion, such as their Confirmation day.[64] In German-speaking and other Central European countries, and also in overseas congregations originating from these countries through migration, green branches are also traditionally used to decorate churches for Pentecost. Birch is the tree most typically associated with this practice in Europe, but other species are employed in different climates.[citation needed] |

花、果実、枝 聖霊降臨祭のために赤い草花と緑の白樺の枝で飾られたプロテスタント教会の祭壇と聖水盤。 聖霊降臨のお祝いには、鳩や炎のような聖霊のシンボル、ノアの方舟やザクロのような教会のシンボル、あるいは、特に改革派や福音派のプロテスタント教会で は、聖霊の賜物や実のような、イメージではなく言葉を用いることもある。祭壇や説教壇に赤い花を飾ったり、教会の周囲にゼラニウムのような赤い花を咲かせ る植物を飾ったりするのも、聖霊降臨祭のミサや礼拝の典型的な装飾である[64]。 これらは、生命の再生、夏の暖かさの到来、最初の聖霊降臨のときとそれからの教会の成長を象徴している[64]。南半球、例えばオーストラリア南部では、 聖霊降臨は、しばしば夏の大暑の後の、穏やかな秋の季節に訪れるので、そのときに教会を飾るために、ポインセチアの赤い葉がしばしば用いられてきた。 ポインセチアの赤い葉は、しばしば教会を飾るのに使われてきた。これらの花は、しばしば特定の信徒の先祖の儀式やその他の儀式で重要な役割を果たす。例え ば、プロテスタント教会でもカトリック教会でも、この祝日に飾るために持ち込まれる植物は、個別主義では、特定の愛する人を偲んで、あるいは生きている人 格の堅信式などの重要な機会に敬意を表して、それぞれ「スポンサー」となることがある[64]。 ドイツ語圏やその他の中欧諸国、またこれらの国々から移住してきた海外の信徒たちにおいても、聖霊降臨祭の教会の装飾には伝統的に緑の枝が用いられる。ヨーロッパでは白樺がこの習慣に最も典型的に関連する木であるが、異なる気候では他の樹種も用いられる[要出典]。 |

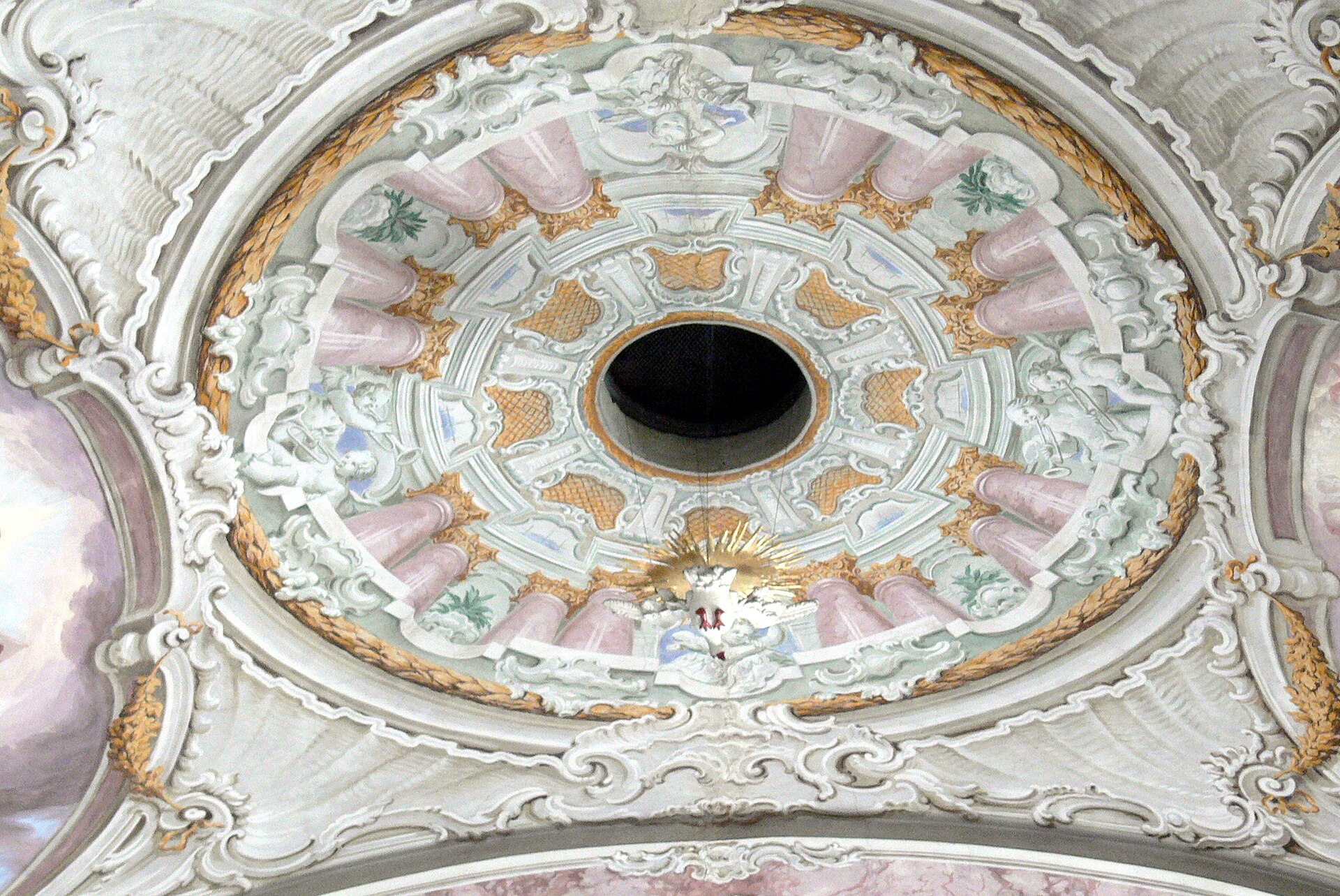

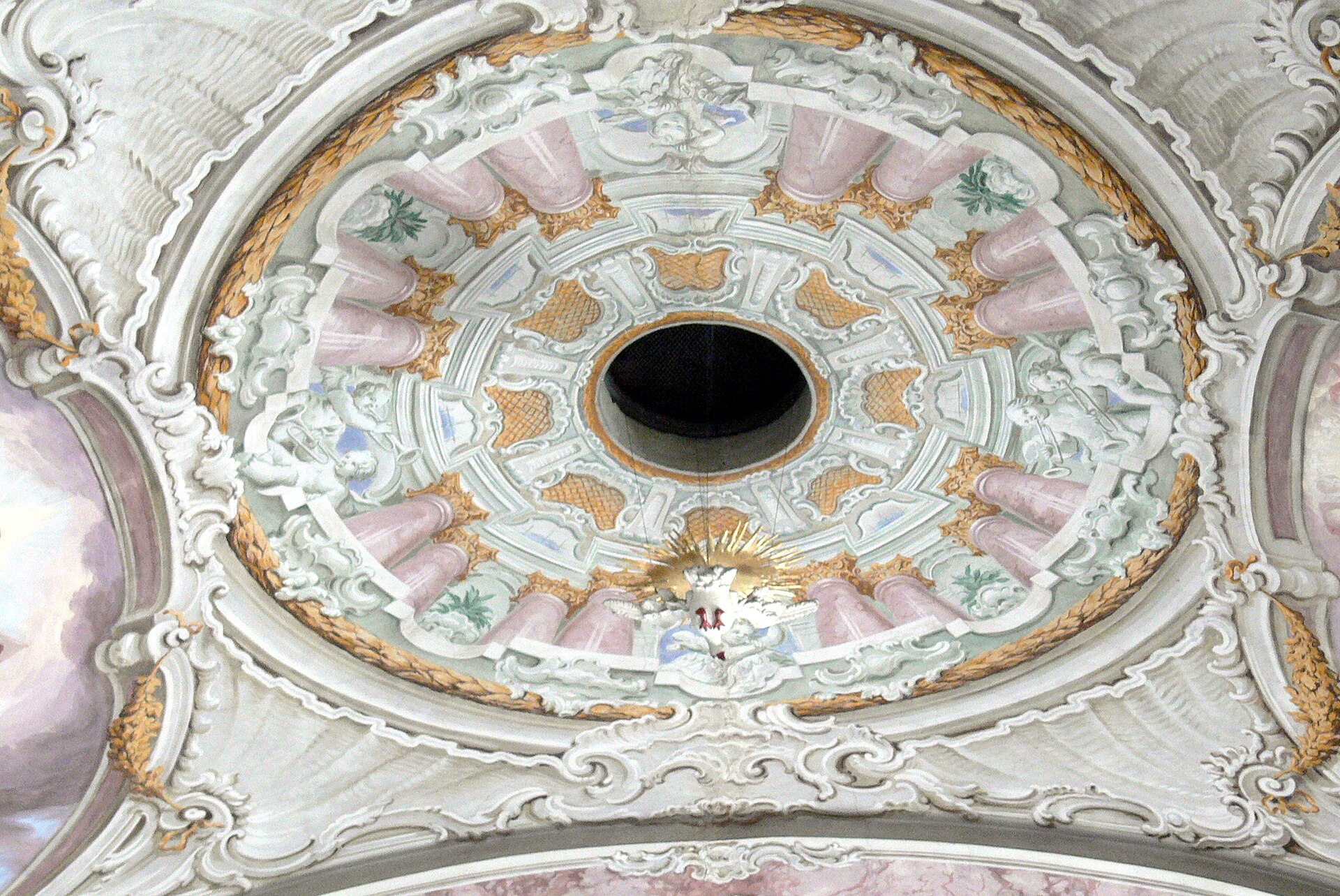

Lowering of doves Holy Ghost hole, Saints Peter and Paul Church in Söll In the Middle Ages, cathedrals and great churches throughout Western Europe were fitted with a peculiar architectural feature known as a Holy Ghost hole: a small circular opening in the roof that symbolized the entrance of the Holy Spirit into the midst of the congregation. At Pentecost, these Holy Ghost holes would be decorated with flowers, and sometimes a dove figure lowered through into the church while the narrative of Pentecost was read. Holy Ghost holes can still be seen today in European churches such as Canterbury Cathedral.[65] Similarly, a large two dimensional dove figure would be, and in some places still is, cut from wood, painted, and decorated with flowers, to be lowered over the congregation, particularly during the singing of the sequence hymn, or Veni Creator Spiritus. In other places, particularly Sicily and the Italian peninsula, rose petals were and are thrown from the galleries over the congregation, recalling the tongues of fire. (see below) In modern times, this practice has been revived, and adapted as well, to include the strewing of origami doves from above or suspending them, sometimes by the hundreds, from the ceiling.[66] |

鳩を降ろす 聖霊穴、セールの聖ペテロ・パウロ教会 中世、西ヨーロッパ各地の大聖堂や大教会には、聖霊穴と呼ばれる独特の建築的特徴があった。屋根に開けられた小さな円形の開口部は、聖霊が会衆の中に入る ことを象徴していた。聖霊降臨祭には、この聖霊の穴が花で飾られ、聖霊降臨の物語が朗読される間、鳩の像が教会に降ろされることもあった。聖霊の穴は、今 日でもカンタベリー大聖堂などのヨーロッパの教会で見ることができる[65]。 同様に、大きな二次元の鳩の像が、木から切り取られ、絵が描かれ、花で飾られ、特に連続賛歌(Veni Creator Spiritus)が歌われる間、会衆の上に降ろされた。他の場所、特にシチリアやイタリア半島では、火の舌を想起させるバラの花びらがギャラリから会衆 の上に投げられたし、今も投げられている。(下記参照)現代では、この習慣が復活し、折り紙の鳩を上から投げつけたり、時には何百羽もの鳩を天井から吊り 下げたりすることも行われている[66]。 |

| Hymns and music The singing of Pentecost hymns is also central to the celebration in the Western tradition. Hymns such as Martin Luther's "Komm, Heiliger Geist, Herre Gott" (Come, Holy Spirit, God and Lord),[67][68] Charles Wesley's "Spirit of Faith Come Down"[69][70] and "Come Holy Ghost Our Hearts Inspire"[71] or Hildegard von Bingen's "O Holy Spirit Root of Life"[72][73] are popular. Some traditional hymns of Pentecost make reference not only to themes relating to the Holy Spirit or the church, but to folk customs connected to the holiday as well, such as the decorating with green branches.[74] Other hymns include "Oh that I had a Thousand Voices" ("O daß ich tausend Zungen hätte")[75][76] by German, Johann Mentzer Verse 2: "Ye forest leaves so green and tender, that dance for joy in summer air ..." or "O Day Full of Grace" ("Den signede Dag")[77] by Dane, N. F. S. Grundtvig verse 3: "Yea were every tree endowed with speech and every leaflet singing ...". As Pentecost closes the Easter Season in the Roman Catholic Church, the dismissal with the double alleluia is sung at the end of Mass.[78] The Paschal Candle is removed from the sanctuary at the end of the day. In the Roman Catholic Church, Veni Sancte Spiritus is the sequence hymn for the Day of Pentecost. This has been translated into many languages and is sung in many denominations today. As an invocation of the Holy Spirit, Veni Creator Spiritus is sung during liturgical celebrations on the feast of Pentecost.[79][80] Trumpeters or brass ensembles are often specially contracted to accompany singing and provide special music at Pentecost services, recalling the Sound of the mighty wind.[58] While this practice is common among a wide spectrum of Western denominations (Eastern Churches do not employ instrumental accompaniment in their worship) it is particularly typical, and distinctive to the heritage of the Moravian Church.[81] Another custom is reading the appointed Scripture lessons in multiple foreign languages recounting the speaking in tongues recorded in Acts 2:4–12.[82] |

賛美歌と音楽 聖霊降臨祭の賛美歌の歌唱も、西洋の伝統における祝典の中心である。マルティン・ルターの 「Komm, Heiliger Geist, Herre Gott」(聖霊よ、来たれ、神と主よ)[67][68]、チャールズ・ウェスレーの 「Spirit of Faith Come Down」[69][70]や 「Come Holy Ghost Our Hearts Inspire」[71]、ヒルデガルト・フォン・ビンゲンの 「O Holy Spirit Root of Life」[72][73]などの賛美歌は人気がある。聖霊降臨祭の伝統的な讃美歌の中には、聖霊や教会に関連するテーマだけでなく、緑の枝で飾り付けを するなど、この祝日に関連する民俗的な風習にも言及しているものもある[74]。[74]その他の賛美歌には、ドイツのヨハン・メンツァー作の「ああ、私 には千の声があった」(「O daß ich tausend Zungen hätte」)[75][76]、あるいはデーンのN・F・S・グルントヴィグ作の「恩寵に満ちた日」(「Den signede Dag」)[77]の第3節「ああ、すべての木は言葉を授かり、すべての葉は歌う」などがある。 ローマ・カトリック教会では、聖霊降臨が復活節を締めくくるため、ミサの終わりに二重のアレルヤを伴う解散が歌われる[78]。ローマ・カトリック教会で は、Veni Sancte Spiritusが聖霊降臨の日の一連の賛美歌である。これは多くの言語に翻訳され、今日多くの教派で歌われている。聖霊の呼びかけとして、Veni Creator Spiritusは聖霊降臨の祝日の典礼祝典で歌われる[79][80]。 トランペット奏者や金管楽器のアンサンブルは、聖霊降臨祭の礼拝で歌の伴奏や特別な音楽を提供するために特別に契約されることが多く、「力強い風の音」を 思い起こさせる[58]。この習慣は欧米の幅広い教派で一般的であるが(東方教会では礼拝に楽器の伴奏を用いない)、特にモラヴィア教会の伝統に典型的で あり、特徴的である[81]。 もう一つの習慣は、使徒言行録2:4-12に記録されている異言による会話を、複数の外国語で朗読することである[82]。 |

Fasting and devotions Stained glass window showing the Pentecost, at the Church of the Good Shepherd (Rosemont, Pennsylvania) For some Protestants, the nine days between Ascension Day, and Pentecost are set aside as a time of fasting and universal prayer in honour of the disciples' time of prayer and unity awaiting the Holy Spirit. Similarly among Roman Catholics, special Pentecost novenas are prayed. The Pentecost Novena is considered the first novena, all other novenas prayed in preparation of various feasts deriving their practice from those original nine days of prayer observed by the disciples of Christ. While the Eve of Pentecost was traditionally a day of fasting for Catholics, contemporary canon law no longer requires it. Both Catholics and Protestants may hold spiritual retreats, prayer vigils, and litanies in the days leading up to Pentecost. In some cases vigils on the Eve of Pentecost may last all night. Pentecost is also one of the occasions specially appointed for the Lutheran Litany to be sung.[83] On the morning of Pentecost, a popular custom is "to ascend hill tops and mountains during the early dawn of Whitsunday to pray. People call this observance 'catching the Holy Ghost.' Thus they express in symbolic language the spiritual fact that only by means of prayer can the divine Dove be 'caught' and the graces of the Holy Spirit obtained."[84] Another custom is for families to suspend "artfully carved and painted wooden doves, representing the Holy Spirit" over the dining tables as "a constant reminder for members of the family to venerate the Holy Spirit."[84] These are left hanging year-round and are cleaned before the feast of Pentecost, often being "encased in a globe of glass".[84] On the vigil of Pentecost, a traditional custom is practiced, in which "flowers, fields, and fruit trees" are blessed.[84] |

断食と献身 善き羊飼いの教会(ペンシルベニア州ローズモント)の聖霊降臨を示すステンドグラス。 一部のプロテスタントでは、昇天祭から聖霊降臨祭までの9日間を、弟子たちが祈りと一致をもって聖霊を待ち望んだことにちなんで、断食と普遍的な祈りの期 間と定めている。ローマ・カトリックでも同様に、聖霊降臨の特別なノヴェナが祈られる。ペンテコステ・ノヴェナは最初のノヴェナと考えられており、他のす べてのノヴェナは、キリストの弟子たちによって守られたこの9日間の祈りの原型に由来している。 聖霊降臨の前夜は伝統的にカトリック信者にとって断食の日であったが、現代の正典法ではもはや断食の必要はない。カトリックもプロテスタントも、聖霊降臨 祭までの数日間、霊的修養会、祈祷会、リタニーを行うことがある。場合によっては、聖霊降臨の前夜に一晩中祈りを捧げることもある。聖霊降臨祭はまた、 ルーテル派の聖歌を歌うために特別に定められた機会の一つでもある[83]。 聖霊降臨の朝には、「ウィットサンデーの未明に丘の上や山に登って祈る」という習慣が一般的である。人々はこの行事を「聖霊にあずかる」と呼ぶ。こうして 彼らは、祈りによってのみ神の鳩を『捕まえる』ことができ、聖霊の恵みを得ることができるという霊的な事実を象徴的な言葉で表現する」[84]。 もう一つの習慣は、「家族のメンバーが聖霊を崇敬することを常に思い起こさせるもの」として、「聖霊を表す、芸術的に彫刻され、塗装された木製の鳩」を食 卓の上に吊るすことである[84]。これらは一年中吊るされたままであり、聖霊降臨の祝日の前に掃除され、しばしば「ガラスのグローブに包まれる」 [84]。 聖霊降臨の夜には、「花、畑、果樹」を祝福する伝統的な習慣が行われる[84]。 |

| Sacraments From the early days of Western Christianity, Pentecost became one of the days set aside to celebrate Baptism. In Northern Europe Pentecost was preferred even over Easter for this rite, as the temperatures in late spring might be supposed to be more conducive to outdoor immersion as was then the practice. It is proposed that the term Whit Sunday derives from the custom of the newly baptized wearing white clothing, and from the white vestments worn by the clergy in English liturgical uses. The holiday was also one of the three days each year (along with Christmas and Easter) Roman Catholics were required to confess and receive Holy Communion in order to remain in good ecclesiastical standing.[85][failed verification] Holy Communion is likewise often a feature of the Protestant observance of Pentecost as well. It is one of the relatively few Sundays some Reformed denominations may offer the communion meal, and is one of the days of the year specially appointed among Moravians for the celebration of their Love Feasts. Ordinations are celebrated across a wide array of Western denominations at Pentecost, or near to it. In some denominations, for example the Lutheran Church, even if an ordination or consecration of a deaconess is not celebrated on Pentecost, the liturgical color will invariably be red, and the theme of the service will be the Holy Spirit. Above all, Pentecost is a day to hold Confirmation celebrations for youth. Flowers, the wearing of white robes or white dresses recalling Baptism, rites such as the laying on of hands, and vibrant singing play prominent roles on these joyous occasions, the blossoming of Spring forming an equal analogy with the blossoming of youth. |

聖餐式 西方キリスト教の初期から、聖霊降臨祭は洗礼を祝うために設けられた日のひとつであった。北ヨーロッパでは、復活祭よりも聖霊降臨祭がこの儀式には好まれ た。春の終わりの気温が、当時行われていた屋外での浸礼に適していたからである。ホイット・サンデーという言葉は、新しく洗礼を受けた者が白い服を着る習 慣や、英語の典礼で聖職者が白い法衣を着ることに由来するという説がある。この祝日はまた、ローマ・カトリック信者が教会的な立場を保つために告白し、聖 体拝領を受けることを義務付けられている年3日(クリスマス、復活祭とともに)のうちの1日でもあった[85][検証失敗]。 聖餐式は、プロテスタントが聖霊降臨祭を祝う際にもしばしば行われる。改革派の教派では、聖体拝領を行うことができる比較的数少ない日曜日の一つであり、 モラヴィア派では愛の祭儀を祝うために特別に定められた日の一つである。聖霊降臨祭は、欧米のさまざまな教派で、聖霊降臨の日か、それに近い日に祝われ る。ルーテル教会のように、聖霊降臨日に司祭叙階や司祭聖別を行わない教派もあるが、典礼色は必ず赤で、聖霊をテーマにしている。 とりわけ聖霊降臨祭は、青少年の堅信式を行う日である。花、洗礼を想起させる白衣や白のドレスの着用、按手などの儀式、生き生きとした歌声が、この喜ばしい行事の重要な役割を果たす。 |

| Rosalia Further information: Rosalia (festival) § Rose Sundays A popular tradition arose in both west and east of decorating the church with roses on Pentecost, leading to a popular designation of Pentecost as Latin: Festa Rosalia or "Rose Feast"; in Greek this became ρουσάλια (rousália).[86] This led to Rusalii becoming the Romanian-language term for the feast, as well as the Neapolitan popular designation Pasca rusata ("rosey Easter").[citation needed] In modern times, the term in Greek refers to the eve of Pentecost, not Pentecost itself; or, in the case of Megara in Attica, to the Monday and Tuesday after Pascha,[87] as roses are often used during the whole liturgical season of the Pentecostarion, not just Pentecost. John Chrysostom warned his flock not to allow this custom to replace spiritually adorning themselves with virtue in reception of the Fruits of the Holy Spirit.[86] |

ロザリア さらに詳しい情報 ロザリア(祭り) § バラの日曜日 聖霊降臨の日に教会をバラで飾るという伝統が西でも東でも広まり、聖霊降臨をラテン語で「バラ祭」と呼ぶようになった: ギリシャ語ではρουσάλια (rousália)となった[86]。このため、ルーマニア語ではルサリイ(Rusalii)と呼ばれ、ナポリ語ではパスカ・ルサータ(Pasca rusata)(「バラ色の復活祭」)と呼ばれるようになった。[現代では、ギリシャ語では聖霊降臨祭そのものではなく、聖霊降臨祭の前夜を指し、アッ ティカのメガラの場合は、聖霊降臨祭後の月曜日と火曜日を指す[87]。ヨハネ・クリュソストムは、この習慣が、聖霊の実を受け取る際に霊的に自分を徳で 飾ることに取って代わることを許さないよう、自分の群れに警告した[86]。 |

| Mariology A secular iconography in both Western and Eastern Churches reflects the belief of the presence of the Blessed Virgin Mary on the day of Pentecost and her central role in the divine concession of the gift of the Holy Spirit to the Apostles. Acts 1.14 confirms the presence of the Mother of Jesus with the Twelve in a spiritual communion of daily prayer. It is the unique reference to the Mother of God after Jesus's entrusting to John the Apostle during the Crucifixion. According to that iconographic tradition, the Latin encyclical Mystici Corporis Christi officially stated: She it was through her powerful prayers obtained that the spirit of our Divine Redeemer, already given on the Cross, should be bestowed, accompanied by miraculous gifts, on the newly founded Church at Pentecost; and finally, bearing with courage and confidence the tremendous burden of her sorrows and desolation, she, truly the Queen of Martyrs, more than all the faithful "filled up those things that are wanting of the sufferings of Christ...for His Body, which is the Church"; and she continues to have for the Mystical Body of Christ, born of the pierced Heart of the Savior, the same motherly care and ardent love with which she cherished and fed the Infant Jesus in the crib. — Pope Pius XII, Mystici Corporis Christi, 2 March 1943[88] The Catholic and the Orthodox Churches accord the Mother of God a special form of veneration called hyperdulia. It corresponds to the special power of intercessory prayers dedicated to the Blessed Virgin Mary over those of all saints. Popes have stated that Mary prayed to God and her intercession was capable to persuade God to send the Holy Spirit as a permanent gift to the Twelve and their successors, thus forming the Apostolic Church. In a similar way, Pope John Paul II, in the general audience held in Vatican on May 28, 1997, affirmed: Retracing the course of the Virgin Mary’s life, the Second Vatican Council recalls her presence in the community waiting for Pentecost. “But since it had pleased God not to manifest solemnly the mystery of the salvation of the human race before he would pour forth the Spirit promised by Christ, we see the Apostles before the day of Pentecost ‘persevering with one mind in prayer with the women and Mary the Mother of Jesus, and with his brethren’ (Acts 1:14), and we also see Mary by her prayers imploring the gift of the Spirit, who had already overshadowed her in the Annunciation” (Lumen gentium, n.59). The first community is the prelude to the birth of the Church; the Blessed Virgin’s presence helps to sketch her definitive features, a fruit of the gift of Pentecost. [...] In contemplating Mary’s powerful intercession as she waits for the Holy Spirit, Christians of every age have frequently had recourse to her intercession on the long and tiring journey to salvation, in order to receive the gifts of the Paraclete in greater abundance. [...] In the Church and for the Church, mindful of Jesus’s promise, she waits for Pentecost and implores a multiplicity of gifts for everyone, in accordance with each one's personality and mission. — Pope John Paul II, General Audience, 28 May 1997, Rome[89] The Marian intercessory prayer is dated to the day before Pentecost; while it is not explicitly stated that she was with the Apostles, it is in consideration of the fact she was called “full of grace” by the Archangel Gabriel at the Annunciation. Mary's special relationship with the Holy Spirit and her presence at Pentecost gave way to one of her devotional titles being “Mother of the Church”. In 2018 Pope Francis designated the Monday after Pentecost each year as the feast of Mary, Mother of the Church. |

マリア論 西方教会と東方教会の両方における世俗的な図像学は、聖霊降臨の日の聖母マリアの臨在と、使徒たちへの聖霊の賜物という神の譲与におけるマリアの中心的役 割についての信仰を反映している。使徒言行録1.14は、毎日の祈りの霊的な交わりの中で、イエスの母が十二人とともにおられたことを確認している。これ は、イエスが十字架刑の際に使徒ヨハネに託した後、神の母に言及した唯一のものである。 その図像の伝統に従って、ラテン語の回勅『Mystici Corporis Christi』は公式にこう述べている: 彼女の力強い祈りによって、すでに十字架上で与えられた私たちの神聖な贖い主の霊が、奇跡的な賜物を伴って、聖霊降臨の際に新しく設立された教会に授けら れた。...教会であるキリストのからだのために"; そして、救い主の刺し貫かれた御心から生まれたキリストの神秘体のために、彼女がベビーベッドで幼子イエスを大切にし、養ったのと同じ母のような配慮と熱 烈な愛を持ち続けている。 - 教皇ピオ12世『Mystici Corporis Christi』1943年3月2日[88]。 カトリック教会と正教会は、神の母にハイパードゥリアと呼ばれる特別な崇敬を与えている。これは、聖母マリアに捧げられた執り成しの祈りが、すべての聖人 の祈りに優る特別な力を持つことに相当する。歴代教皇は、マリアが神に祈り、その執り成しによって神を説得し、12人とその後継者たちに恒久的な賜物とし て聖霊を送り、使徒的教会を形成することができたと述べている。 同様にして、教皇ヨハネ・パウロ二世は、1997 年 5 月 28 日にバチカン で行われた一般謁見の中で、次のように述べた: 第二バチカン公会議は、聖母マリアの生涯の歩みをたどりながら、聖霊降臨を待つ共同体におけるマリアの存在を思い起こす。しかし、神は、キリストによって 約束された聖霊を注ぐ前に、人類の救いの神秘を厳粛に現すことを望まれなかったので、私たちは、ペンテコステの日の前に、使徒たちが 「女たちとイエスの母マリアとその兄弟たちと心を一つにして祈り続けていた」(使徒言行録 1:14)のを見、また、私たちは、マリアがその祈りによって、受胎告知のときにすでに彼女を覆っていた聖霊の賜物を願っていたのを見る"(Lumen gentium, n.59)。最初の共同体は教会誕生の前奏曲であり、聖母の現存は、聖霊降臨の賜 物の実りである教会の決定的な特徴を描く助けとなる。[...] 聖霊を待ち望むマリアの力強い執り成しを思い浮かべるとき、どの時代の キリスト者も、救いに至る長く疲れる旅路の中で、より豊かにパラクレートの賜物を 受けるために、しばしばマリアの執り成しに頼ってきたのである。[...] 教会において、また教会のために、イエスの約束を心に留めながら、彼女は聖霊降臨を待ち望み、一人ひとりの人格と使命に応じて、すべての人のために多様な賜物を願うのである。 - 教皇ヨハネ・パウロ二世、一般謁見、1997年5月28日、ローマ[89]。 マリアの執り成しの祈りは、聖霊降臨の前日とされている。マリアが使徒たちと共にいたことは明言されていないが、お告げの時に大天使ガブリエルによって 「恵みに満ちている 」と呼ばれた事実を考慮してのことである。 マリアが聖霊と特別な関係にあり、聖霊降臨に立ち会ったことから、マリアの敬愛の称号の一つが「教会の母」となった。2018年、教皇フランシスコは毎年聖霊降臨の後の月曜日を教会の母マリアの祝日と定めた。 |

| Music Several hymns were written and composed for Pentecost, the earliest in use today being Veni Creator Spiritus in (Come, Creator Spirit), attributed to the 9th-century Rabanus Maurus, and translated throughout the centuries in different languages. This one and some more are suitable also for other occasions imploring the Holy Spirit, such as ordinations and coronations, as well as the beginning of school years. Classical compositions This section needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources in this section. Unsourced material may be challenged and removed. Find sources: "Pentecost" – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (May 2018) (Learn how and when to remove this message) The Lutheran church of the Baroque observed three days of Pentecost. Some composers wrote sacred cantatas to be performed in the church services of these days. Johann Sebastian Bach composed several cantatas for Pentecost, including Erschallet, ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten! BWV 172, in 1714 and Also hat Gott die Welt geliebt, BWV 68, in 1725. Gottfried Heinrich Stölzel wrote cantatas such as Werdet voll Geistes (Get full of spirit) in 1737.[90] Mozart composed an antiphon Veni Sancte Spiritus in 1768. Gustav Mahler composed a setting of Maurus' hymn "Veni, Creator Spiritus" as the first part of his Symphony No. 8, premiered in 1910. Olivier Messiaen composed an organ mass Messe de la Pentecôte in 1949/50. In 1964 Fritz Werner wrote an oratorio for Pentecost Veni, sancte spiritus (Come, Holy Spirit) on the sequence Veni Sancte Spiritus, and Jani Christou wrote Tongues of Fire, a Pentecost oratorio. Richard Hillert wrote a Motet for the Day of Pentecost for choir, vibraphone, and prepared electronic tape in 1969. Violeta Dinescu composed Pfingstoratorium, an oratorio for Pentecost for five soloists, mixed chorus and small orchestra in 1993. Daniel Elder's 21st century piece, "Factus est Repente", for a cappella choir, was premiered in 2013. |

音楽 聖霊降臨祭のためにいくつかの賛美歌が作られたが、今日使われている最も古い賛美歌は、9世紀のラバヌス・マウルス作とされ、何世紀にもわたってさまざまな言語に翻訳された『Veni Creator Spiritus in(創造主よ、霊よ来たれ)』である。 この曲や他のいくつかの曲は、聖職叙任式や戴冠式、新学期など、聖霊に祈る他の機会にも適している。 古典的な楽曲 このセクションには、検証のための追加引用が必要である。このセクションに信頼できる情報源への引用を追加することで、この記事の改善にご協力いただきたい。ソースのないものは、異議申し立てがなされ、削除されることがある。 出典を探す 「聖霊降臨祭」 - ニュース - 新聞 - 本 - 学者 - JSTOR (2018年5月) (Learn how and when to remove this message) バロック時代のルター派教会では、聖霊降臨の3日間を祝った。この3日間の教会礼拝で演奏される神聖なカンタータを作曲した作曲家もいた。ヨハン・セバス ティアン・バッハは聖霊降臨祭のためにいくつかのカンタータを作曲した!BWV172(1714年)、Also hat Gott die Welt geliebt, BWV68(1725年)などがある。ゴットフリート・ハインリヒ・シュテルツェルは、1737年に『ガイスト(精神)に満ちよ』(Werdet voll Geistes)などのカンタータを作曲した[90]。モーツァルトは、1768年にアンティフォンの『ヴェニ・サンクテ・スピリトゥス』(Veni Sancte Spiritus)を作曲した。 グスタフ・マーラーは、1910年に初演された交響曲第8番の冒頭部分として、マウルスの賛美歌「Veni, Creator Spiritus」を作曲した。 オリヴィエ・メシアンは、1949年と50年にオルガンのミサ曲「Messe de la Pentecôte」を作曲した。1964年、フリッツ・ヴェルナーは聖霊降臨のためのオラトリオ「Veni, sancte spiritus(聖霊よ、来たれ)」を「Veni Sancte Spiritus(聖霊よ、来たれ)」のシークエンスに基づいて作曲し、ジャニ・クリストゥは聖霊降臨のためのオラトリオ「Tongues of Fire(火の舌)」を作曲した。リチャード・ヒラートは1969年に聖霊降臨の日のためのモテットを合唱、ヴィブラフォン、プリペアド・エレクトロニッ ク・テープのために作曲した。ヴィオレタ・ディネスクは1993年、5人のソリスト、混声合唱と小編成オーケストラのための聖霊降臨祭のためのオラトリオ 「プフィングストラトリウム」を作曲した。ダニエル・エルダーによるアカペラ合唱のための21世紀の作品「Factus est Repente」は2013年に初演された。 |

| Regional customs and traditions Further information: Green week and Rosalia (festival) § Rose Sundays  Pentecost in Tavna Monastery, Bijeljina In Italy it was customary to scatter rose petals from the ceiling of the churches to recall the miracle of the fiery tongues; hence in Sicily and elsewhere in Italy, the feast is called Pasqua rosatum. The Italian name Pasqua rossa comes from the red colours of the vestments used on Whitsunday.[91] In France it was customary to blow trumpets during Mass, to recall the sound of the mighty wind which accompanied the Descent of the Holy Spirit.[91] In the northwest of England, church and chapel parades called Whit Walks take place at Whitsun (sometimes on Whit Friday, the Friday after Whitsun).[92] Typically, the parades contain brass bands and choirs; girls attending are dressed in white. Traditionally, Whit Fairs (sometimes called Whitsun Ales)[93] took place. Other customs such as morris dancing[94] and cheese rolling[95] are also associated with Whitsun. In Hungary the day (called Pünkösd in Hungarian) is surrounded by many unique rites, which probably have their origins in ancient Hungarian customs. The girls dressed in festive costumes choose a Little Queen (Kiskirályné not to be confused with the Pünkösdi Királyné), who is raised high. Then a figure dressed as an animal appears and dies, and is brought back to life by his attendant chanting a joke incantation.[96] In Finland there is a saying known virtually by everyone which translates as "if one has no sweetheart until Pentecost, he/she will not have it during the whole summer."[97] In Port Vila, the capital of Vanuatu, people originating from Pentecost Island usually celebrate their island's name-day with a special church service followed by cultural events such as dancing.[citation needed] In (Catholic) southern Germany (and to a lesser part in Lower Saxony) very young birch trees are cut and these and leaved birch stems surround churches and other holy places, having evolved from planting birch tees to evade evil spirits (Pfingstbaumpflanzen). In Ukraine the springtime feast day of Zeleni Sviata became associated with the Pentecost. (The exact origin of the relationship is not known). The customs for the festival were performed in the following order: first, home and hearth would be cleaned; second, foods were prepared for the festival; finally, homes and churches were decorated with wildflowers and various types of green herbs and plants. A seven course meal may have been served as the Pentecost feast which may have included traditional dishes such as cereal with honey (kolyvo), rice or millet grains with milk, sauerkraut soup (kapusniak), chicken broth with handmade noodles (yushka z zaterkoiu), cheese turnovers (pyrizhky z syrom), roast pork, buckwheat pancakes served with eggs and cheese (mlyntsi), and baked kasha.[98] |

地域の習慣と伝統 さらに詳しい情報 緑の週とロザリア(祭り)§バラの日曜日  ビイェルジナ、タブナ修道院の聖霊降臨祭 イタリアでは、炎の舌の奇跡を思い起こさせるために、教会の天井からバラの花びらを撒く習慣があった。そのため、シチリアやイタリアの他の地域では、この 祝日はパスクア・ロッサトゥムと呼ばれている。イタリア語のパスクア・ロッサ(Pasqua rossa)という名称は、聖霊降臨日に使用される法衣の赤い色に由来する[91]。 フランスでは、聖霊降臨に伴う強大な風の音を想起させるために、ミサの間にラッパを吹く習慣があった[91]。 イングランド北西部では、ウィット・ウォークと呼ばれる教会や礼拝堂のパレードがウィットサン(ウィット・フライデー、ウィットサンの翌日の金曜日に行わ れることもある)に行われる[92]。一般的に、パレードにはブラスバンドや聖歌隊が参加し、参加する女子は白い服を着る。伝統的には、ウィット・フェア (ウィットサン・エールということもある)[93]が開催された。モリスダンス[94]やチーズ転がし[95]などの他の習慣もウィットサンに関連してい る。 ハンガリーでは、この日(ハンガリー語ではPünkösdと呼ばれる)は、おそらく古代ハンガリーの習慣に起源を持つ多くの独特な儀式に囲まれている。祝 祭衣装に身を包んだ少女たちは、小王妃(キスキラリネ:ピュンショスディ・キラリネと混同しないように)を選び、その小王妃を高く掲げる。その後、動物の 格好をした人物が現れ、死んでしまうが、従者が冗談の呪文を唱えることで生き返る[96]。 フィンランドには、「聖霊降臨祭まで恋人がいなければ、夏の間は恋人に恵まれない」と訳される、事実上誰もが知っていることわざがある[97]。 バヌアツの首都ポートビラでは、ペンテコステ島出身の人々は通常、特別な教会での礼拝に続いてダンスなどの文化的行事で島の名前の記念日を祝う[要出典]。 カトリックの)南ドイツ(およびニーダーザクセン州の一部)では、非常に若い白樺の木が伐採され、葉をつけた白樺の茎が教会やその他の聖地を取り囲む。 ウクライナでは、春の祭日ゼレニ・スヴィアタが聖霊降臨祭と関連づけられるようになった。(正確な起源は不明である)。祭りのパフォーマティビティは次の ような順序で行われた。まず、家と囲炉裏をきれいにし、次に祭りのための食べ物を用意し、最後に家や教会を野の花や様々な種類の緑のハーブや植物で飾っ た。聖霊降臨祭の祝宴として、蜂蜜入りシリアル(コリヴォ)、ミルク入り米または雑穀、ザワークラウトスープ(カプスニアク)、手打ち麺入りチキンスープ (ユシュカ・ザテルコイウ)、チーズターンオーバー(ピリシュキー・ズ・シロム)、ローストポーク、卵とチーズを添えたそば粉のパンケーキ(ムリン ツィ)、焼きカーシャなどの伝統的な料理を含む7品のコース料理が出されたと考えられる[98]。 |

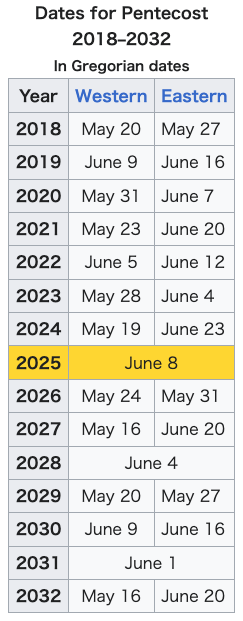

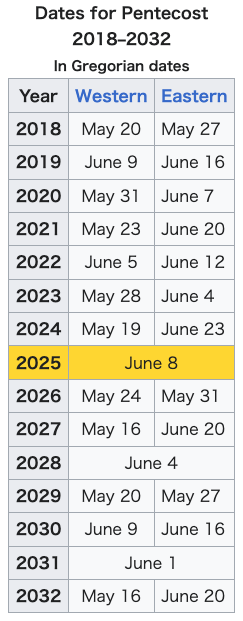

Date and public holiday The earliest possible date is May 10 (as in 1818 and 2285). The latest possible date is June 13 (as in 1943 and 2038). The day of Pentecost is seven weeks after Easter Sunday: that is to say, the fiftieth day after Easter inclusive of Easter Sunday.[99] Pentecost may also refer to the 50 days from Easter to Pentecost Sunday inclusive of both.[100] Because Easter itself has no fixed date, this makes Pentecost a moveable feast.[101] In the United Kingdom, traditionally the next day, Whit Monday, was until 1970 a public holiday. Since 1971, by statute, the last Monday in May has been a Bank Holiday. While Eastern Christianity treats Pentecost as the last day of Easter in its liturgies, in the Roman liturgy it is usually a separate feast.[102] The fifty days from Easter Sunday to Pentecost Sunday may also be called Eastertide.[102] Since Pentecost itself is on a Sunday, it is automatically considered to be a public holiday in countries with large Christian denominations. However, in Hungary, it is distinguished from a regular Sunday due to the stricter trading laws, forcing most businesses to close on even if they are normally open on Sundays (the same restrictions apply to the following Monday).[103] Pentecost Monday is a public holiday in many countries including Andorra, Austria, Belgium, Benin, Cyprus, Denmark, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Romania (since 2008), Senegal, (most parts of) Switzerland, Togo and Ukraine. It is also a public holiday in Catalonia, where it is known as la Segona Pasqua (Second Easter).[104] In Sweden it was also a public holiday, but Pentecost Monday (Annandag Pingst) was replaced by Swedish National Day on June 6, by a government decision on December 15, 2004. In Italy and Malta, it is no longer a public holiday. It was a public holiday in Ireland until 1973, when it was replaced by Early Summer Holiday on the first Monday in June. In the United Kingdom the day is known as Whit Monday, and was a bank holiday until 1967 when it was replaced by the Spring Bank Holiday on the last Monday in May. In France, following reactions to the implementation of the Journée de solidarité envers les personnes âgées, Pentecost Monday has been reestablished as a regular (not as a working) holiday on May 3, 2005.[105] |

ペンテコストの祝日 最も早い日付は5月10日(1818年と2285年)である。最も遅い日は6月13日(1943年と2038年)である。ペンテコステの日はイースター・ サンデーの7週間後、すなわちイースター・サンデーを含めてイースターから50日目である[99]。1971年以降、法令により5月の最終月曜日はバンク ホリデーとなっている。 東方キリスト教では聖霊降臨祭は復活祭の最終日として典礼で扱われるが、ローマ典礼では通常別の祭日である[102]。復活祭の日曜日から聖霊降臨祭の日曜日までの50日間はイースタータイドとも呼ばれる[102]。 聖霊降臨祭自体は日曜日に行われるため、キリスト教の宗派が多い国では自動的に祝日とみなされる。しかし、ハンガリーでは、取引に関する法律が厳しくなっ ているため、通常の日曜日とは区別され、通常日曜日に営業している企業でも休業せざるを得ない場合が多い(翌月曜日にも同様の制限が適用される) [103]。 聖霊降臨祭の月曜日は、アンドラ、オーストリア、ベルギー、ベナン、キプロス、デンマーク、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、リヒ テンシュタイン、ルクセンブルク、オランダ、ノルウェー、ルーマニア(2008年から)、セネガル、スイス(の大部分)、トーゴ、ウクライナなど多くの国 で祝日となっている。また、カタルーニャ地方では祝日であり、la Segona Pasqua(第二の復活祭)として知られている[104]。 スウェーデンでも祝日であったが、2004年12月15日の政府決定により、聖霊降臨祭月曜日(Annandag Pingst)が6月6日のスウェーデン建国記念日に置き換えられた。イタリアとマルタでは祝祭日ではなくなっている。アイルランドでは1973年まで祝 日だったが、6月の第1月曜日がアーリーサマーホリデーに変更された。イギリスではウィット・マンデーと呼ばれ、1967年に5月最終月曜日のスプリン グ・バンク・ホリデーに変わるまで銀行休業日だった。フランスでは、Journée de solidarité envers les personnes âgéesの実施に対する反発を受けて、聖霊降臨祭月曜日が2005年5月3日に(労働日ではなく)通常の祝日として復活した[105]。 |

| Literary allusions According to legend, King Arthur always gathered all his knights at the round table for a feast and a quest on Pentecost: So ever the king had a custom that at the feast of Pentecost in especial, afore other feasts in the year, he would not go that day to meat until he had heard or seen of a great marvel. [106] German poet Johann Wolfgang von Goethe declared Pentecost "das liebliche Fest" – the lovely feast, in a selection by the same name in his Reineke Fuchs. Pfingsten, das liebliche Fest, war gekommen; es grünten und blühten Feld und Wald; auf Hügeln und Höhn, in Büschen und Hecken Übten ein fröhliches Lied die neuermunterten Vögel; Jede Wiese sprosste von Blumen in duftenden Gründen, Festlich heiter glänzte der Himmel und farbig die Erde.[107] "Pfingsten, das liebliche Fest", speaks of Pentecost as a time of greening and blooming in fields, woods, hills, mountains, bushes and hedges, of birds singing new songs, meadows sprouting fragrant flowers, and of festive sunshine gleaming from the skies and coloring the earth – iconic lines idealizing the Pentecost holidays in the German-speaking lands. Further, Goethe records an old peasant proverb relating to Pentecost in his "Sankt-Rochus-Fest zu Bingen"[108] – Ripe strawberries at Pentecost mean a good wine crop. Alexandre Dumas, père mentions of Pentecost in Twenty Years After (French: Vingt ans après), the sequel to The Three Musketeers. A meal is planned for the holiday, to which La Ramée, second in command of the prison, is invited, and by which contrivance, the Duke is able to escape. He speaks sarcastically of the festival to his jailor, foreshadowing his escape : "Now, what has Pentecost to do with me? Do you fear, say, that the Holy Ghost may come down in the form of fiery tongues and open the gates of my prison?"[109] William Shakespeare mentions Pentecost in a line from Romeo and Juliet Act 1, Scene V. At the ball at his home, Capulet speaks in refuting an overestimate of the time elapsed since he last danced: "What, man? 'Tis not so much, 'tis not so much! 'Tis since the nuptial of Lucentio, Come Pentecost as quickly as it will, Some five-and-twenty years, and then we mask'd."[110] Note here the allusion to the tradition of mumming, Morris dancing and wedding celebrations at Pentecost. "The Whitsun Weddings" is one of Philip Larkin's most famous poems, describing a train journey made through England on a Whitsun weekend. |

文学的引用 伝説によれば、アーサー王は聖霊降臨の日に、いつも騎士たちを円卓に集めて祝宴を開き、冒険をしたという: そのため王は、聖霊降臨の祝日には、その年の他の祝日に先立って、特別に、大いなる驚異を見聞きするまでは、その日は肉にありつかないという習慣があった。[106] ドイツの詩人ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテは、『ライネケ・フックス』の同名の詩の中で、聖霊降臨祭を 「das liebliche Fest」(愛すべき祭り)と宣言した。 ペンテコステ、ダス・リーブリッヒ・フェスト、始まった; esはgrünten und blühten Feld und Wald; 埴輪と埴輪の中に、埴輪と埴輪の中に、埴輪と埴輪の中に、埴輪と埴輪の中に、埴輪と埴輪の中に。 歓喜に満ちた歌声が、新世界の歌姫たちを魅了する; 汝の歌声は、儚く、儚く、儚く、儚く、儚く、儚く、儚く、儚く、儚く、儚く、儚く、 恍惚とした表情を浮かべる[107]。 「Pfingsten,das liebliche Fest 」は、聖霊降臨祭を、野原、森、丘、山、茂み、生け垣に緑と花が咲き乱れ、鳥が新しい歌を歌い、草原に香り高い花が芽吹き、空から祝祭の陽光が輝き、大地を彩る時期として語っている。 さらにゲーテは、『Sankt-Rochus-Fest zu Bingen』[108]の中で、聖霊降臨祭にまつわる古い農民のことわざを記録している。 アレクサンドル・デュマは、『三銃士』の続編である『二十年後』(仏:Vingt ans après)の中で、聖霊降臨祭について言及している。この祝日に食事会が計画され、牢獄の副官ラ・ラメーが招待される。彼は脱獄を予感させながら、牢番 にこの祭りを皮肉る。聖霊が火のような舌の形で降りてきて、私の牢獄の門が開かれることを恐れるのか」[109]。 ウィリアム・シェイクスピアは、『ロミオとジュリエット』第1幕第5場の台詞の中で、聖霊降臨祭について触れている: 「何だよ。そんなには経っていないよ!ルセンティオの婚礼以来だ、五旬節が来ればすぐにでも来る、5年20年、それから私たちは仮面をかぶった」 [110]。 「The Whitsun Weddings」はフィリップ・ラーキンの最も有名な詩のひとつで、ウィットサンの週末にイギリスを列車で旅したときのことを描いている。 |

| Acts 2 Pentecontad calendar Pentecost season Seven deacons (in Jerusalem and St. Philip in Azotus) Sign of the dove |

使徒の働き2章 聖霊降臨祭カレンダー 聖霊降臨の季節 7人の助祭(エルサレムとアゾトスの聖フィリポ) 鳩のしるし |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Pentecost |

リ ンク

文 献

そ の他の情報

CC

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099