自己家畜化

Self-domestication

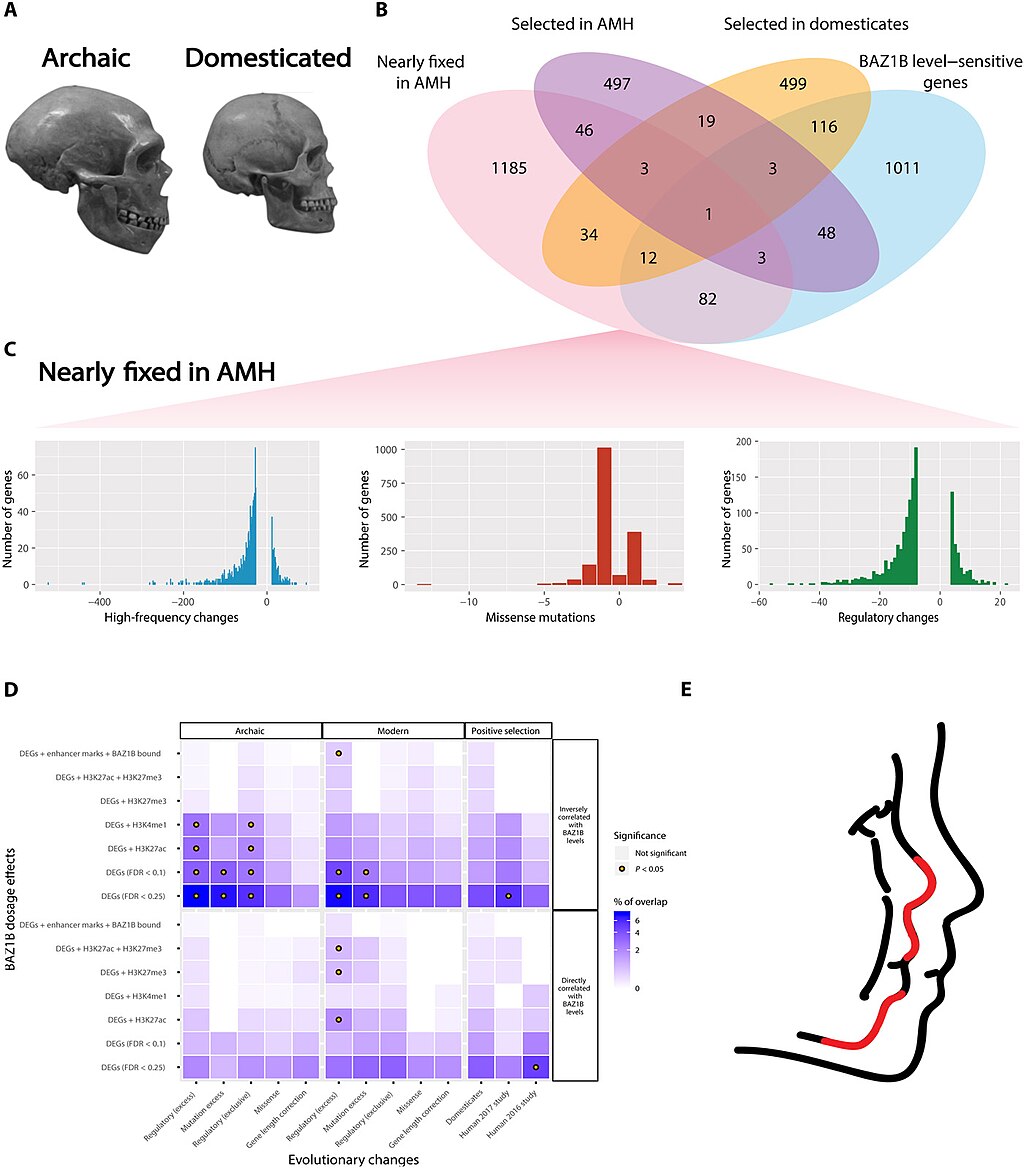

Experiment conducted by the University of Barcelona to demonstrate the hypothesis of self-domestication[1].

☆ 自己家畜化(Self-domestication) とは、家畜化された動物と同じように、ヒトという種のメンバーにも、ヒト自身による人為的な淘汰の過程があったとする科学的仮説である。このようにして、 ヒト化の過程で、グループ全体の利益を最適化するために、協調的で社会的な行動をとる個体が好まれるようになったのである。このことが、ホモ・サピエンス とホモ・ネアンデルターレンシスやホモ・エレクトスを区別したのではないかという仮説が提起されている。

| Self-domestication

is a scientific hypothesis that suggests that, similar to domesticated

animals, there has been a process of artificial selection among members

of the human species conducted by humans themselves.[2] In this way,

during the process of hominization, a preference for individuals with

collaborative and social behaviors would have been shown to optimize

the benefit of the entire group: docility, language, and emotional

intelligence would have been enhanced during this process of artificial

selection. The hypothesis is raised that this is what differentiated

Homo sapiens from Homo neanderthalensis and Homo erectus.[3][4] |

自

己家畜化とは、家畜化された動物と同じように、ヒトという種のメンバーにも、ヒト自身による人為的な淘汰の過程があったとする科学的仮説である。このよう

にして、ヒト化の過程で、グループ全体の利益を最適化するために、協調的で社会的な行動をとる個体が好まれるようになったのである。このことが、ホモ・サ

ピエンスとホモ・ネアンデルターレンシスやホモ・エレクトスを区別したのではないかという仮説が提起されている。 |

| Origin and status of the hypothesis In general, domesticated animals possess common characteristics that differentiate them from their non-domesticated counterparts (for example, in the case of Canis familiaris compared to their relatives, Canis lupus, among many other cases): they tend to be more docile and playful, exhibit less aggressive behavior, and show marked neoteny, often resulting in a smaller body, a slightly smaller brain and skull, as well as shorter teeth and snout.[5] One of the first to scientifically observe that humans present similar traits was the naturalist, anthropologist, and physician Johann Friedrich Blumenbach around 1800.[6] The author of the thesis "De generis humani varietate nativa" ('On the natural variations in the human lineage') consequently proposed the hypothesis that humans could have been domesticated. A few years later, Charles Darwin addressed the topic using the theory of evolution, which already considered the process of artificial selection in animals. Unable to explain the concept of human domestication from an exclusively scientific perspective (the question of who domesticated humans could only be answered in religious or theistic terms), he eventually dismissed the hypothesis.[5] However, the studies of Dimitri Beliayev in the 20th century were important for the proposal: research on the silver fox demonstrated that in the process of animal domestication, simultaneous changes occurred in behavior (lower levels of adrenaline were observed) and in coat color (alterations in pigmentation): adrenaline could share a biochemical pathway with melanin, a pathway that would be altered during the process of artificial selection.[7] In 2014, scientists Adam Wilkins (from Humboldt University, Berlin), Richard Wrangham (from Harvard University, Massachusetts), and Tecumseh Fitch (from the University of Vienna) proposed that the common origin of these changes lay in neural crest cells, exclusive stem cells of vertebrates that migrate to different parts of the body during the embryonic phase, giving rise to the adrenal glands (responsible for managing the fear and stress response through adrenaline production), melanocytes (responsible for producing skin or coat melanin), and jaws simultaneously. The deficit of these cells would explain the common characteristics of all domesticated animals: tameness, cranial and mandibular reduction, and alterations in pigmentation.[8] Of the three members of the research team, it was primatologist Richard Wrangham who translated these results to humans, asserting that humans have "domesticated" themselves through a process of self-selection (a proposal he would elaborate in "The Goodness Paradox: The Strange Relationship Between Virtue and Violence in Human Evolution"). In July 2019, a team from the Institute of Marine Sciences of Barcelona described, through the methylation of certain genes in DNA, the epigenetic and genetic changes through which neural crest cells were reduced.[9] Subsequently, another research team from the University of Barcelona discovered that the BAZ1B gene controls the behavior of neural crest cells. Comparable with the Neanderthal genome, BAZ1B is also related to genes that have many mutations not present in the homologous genes of our past hominini.[1] Cedric Boeckx, one of the researchers in this study, states: "We believe this means that the genetic network of BAZ1B is an important reason why our face is different compared to other already extinct ancestors, like the Neanderthals [...]. In broad terms, it gives us, for the first time, experimental validation of the autodomestication hypothesis based on the neural crest."[10] |

仮説の起源と現状 一般的に、家畜化された動物は、家畜化されていない動物と区別する共通の特徴を持っている(例えば、イヌ科の動物とその近縁種であるイヌ科の動物を比較す ると、イヌ・ファミリアスの場合、他の多くのケースと比較して):彼らはよりおとなしく、遊び好きで、より少ない攻撃的な行動を示し、顕著なネオテニーを 示す傾向があり、多くの場合、体が小さく、脳と頭蓋骨がわずかに小さく、歯と鼻が短くなる[5]。 ヒトが同じような形質を持つことを最初に科学的に観察したのは、1800年頃の博物学者、人類学者、医師のヨハン・フリードリヒ・ブルーメンバッハであっ た[6]。論文 「De generis humani varietate nativa」(「ヒトの血統における自然の変異について」)の著者は、その結果、ヒトは家畜化された可能性があるという仮説を提唱した。 その数年後、チャールズ・ダーウィンは、すでに動物の人為淘汰の過程を考察していた進化論を用いて、このテーマに取り組んだ。誰が人間を家畜化したのかという疑問には、宗教的または神学的な観点からしか答えることができなかった)。 アドレナリンはメラニンと生化学的経路を共有している可能性があり、その経路は人為的淘汰の過程で変化することになる[7]。 2014年、科学者のアダム・ウィルキンス(ベルリンのフンボルト大学)、リチャード・ランガム(マサチューセッツ州のハーバード大学)、テカムセ・ フィッチ(ウィーン大学)は、これらの変化の共通の起源は神経堤細胞にあると提唱した、 脊椎動物の幹細胞で、胎生期に体のさまざまな部位に移動し、副腎(アドレナリン産生による恐怖やストレス反応の管理を担当)、メラノサイト(皮膚や被毛の メラニン産生を担当)、顎を同時に生み出す。これらの細胞の欠損は、家畜化された動物に共通する特徴である、おとなしい、頭蓋と下顎の縮小、色素沈着の変 化を説明することになる[8]。 研究チームの3人のメンバーのうち、これらの結果をヒトに置き換えたのは霊長類学者のリチャード・ランガムで、ヒトは自己選択のプロセスを通じて「家畜 化」したと主張した(この提案は、彼が『善性のパラドックス:ヒトの進化における美徳と暴力の奇妙な関係』で詳しく述べることになる)。 2019年7月、バルセロナ海洋科学研究所の研究チームは、DNAにおける特定の遺伝子のメチル化を通じて、神経堤細胞が減少するエピジェネティックかつ 遺伝的な変化を説明した[9]。 その後、バルセロナ大学の別の研究チームは、BAZ1B遺伝子が神経堤細胞の行動を制御していることを発見した。ネアンデルタール人のゲノムと比較する と、BAZ1Bは過去のヒト科動物の相同遺伝子には存在しない変異を多く持つ遺伝子とも関連している[1] : 「我々は、BAZ1Bの遺伝的ネットワークが、ネアンデルタール人のようなすでに絶滅した祖先と比較して、我々の顔が異なる重要な理由であることを意味し ていると考えている。大雑把な言い方をすれば、神経堤に基づく自家家畜化仮説を初めて実験的に検証したことになる」[10]。 |

| Hominids Clark & Henneberg argue that during the earliest stages of human evolution a more paedomorphic skull arose through self-domestication.[11][12] This assertion is based upon a comparison of the skull of Ardipithecus and chimpanzees of various ages. It was found that Ardipithecus clustered with the infant and juvenile species. The consequent lack of a pubertal growth spurt in males of the species and the consequent growth of aggressive canine armoury was taken as evidence that Ardipithecus evolved its paedomorphic skull through self domestication. As the authors state, comparing the species with bonobos: "Of course A. ramidus differs significantly from bonobos, bonobos having retained a functional canine honing complex. However, the fact that A. ramidus shares with bonobos reduced sexual dimorphism, and a more paedomorphic form relative to chimpanzees, suggests that the developmental and social adaptations evident in bonobos may be of assistance in future reconstructions of early hominin social and sexual psychology. In fact the trend towards increased maternal care, female mate selection and self-domestication may have been stronger and more refined in A. ramidus than what we see in bonobos."[11] Further research has confirmed that Ardipithecus possessed paedomorphic cranial base angulation, position of the foramen magnum as well as vocal tract dimensions. This was interpreted as not only evidence of a change in social behavior but also a potentially early emergence of hominid vocal capability. If this thesis is correct then not only human social behavior but also language ability originally evolved through paedomorphic skull morphogenesis via the process of self-domestication.[12] The most comprehensive case for human self-domestication has been proposed for the changes that account for the much later transition from robust humans such as Neanderthals or Denisovans to anatomically modern humans. Occurring between 40,000 and 25,000 years ago, this rapid neotenization has been explained as the result of cultural selection of mating partners[13] on the basis of variables lacking evolutionary benefits, such as perceived attractiveness, facial symmetry, youth, specific body ratios, skin tone or hair, none of which play any role in any other animal species. This unintentional auto-domestication, coinciding with the introduction of imagery of female sexuality, occurred simultaneously in four continents then occupied by hominins. It led to rapid changes typical for domestication, such as in cranial morphology, skeletal architecture, reduction in brain volume, to playful and exploratory behavior, and the establishment of thousands of deleterious conditions, syndromes, disorders and illnesses presumed absent in robust humans.[14] Of course, these specific views are very clearly based on multi-regionalist perspectives of human evolution which claim modern human populations evolved from relevant archaics present in each world region, as demonstrated in robust skeletal fossils. Such views are largely disproven by genetic evidence supporting the Out of Africa hypothesis with minor inter-breeding and genetic introgression. Despite this, however, human self-domestication entirely within Africa, say, during transition from earlier hominins, especially H. heidelbergensis to H. sapiens remains an open possibility.[15] This would mean archaics in each region (e.g., neanderthals, denisovans) were largely replaced by self-domesticated H. sapiens as they spread around the globe. This possibility suggests self-domestication played a role in the success of modern humans, and the extinction of other lineages. The idea of self-domestication was used by early Social Darwinism which, according to psychiatrist Martin Brüne in an article "On human self-domestication",[16] developed from the idea that humans could "perfect" themselves biologically. The idea of self-domestication is also related to the concept of sociodicy. |

ヒト科動物 クラークとヘネバーグは、ヒトの進化の初期段階において、自己家畜化によってより小柄な頭蓋骨が生まれたと主張している[11][12]。この主張は、ア ルディピテクスと様々な年齢のチンパンジーの頭蓋骨の比較に基づいている。その結果、アルディピテクスは幼児と幼年種に属することがわかった。その結果、 この種のオスには思春期の成長スパートがなく、その結果攻撃的な犬歯が成長したことから、アルディピテクスは自己家畜化によって小頭症の頭蓋骨を進化させ たと考えられた。著者はボノボと比較してこう述べている: 「もちろん、A. ramidusはボノボとは大きく異なり、ボノボは機能的な犬歯の研ぎ出し複合体を保持している。しかし、A. ramidusがボノボと共通するのは性的二型が減少していること、そしてチンパンジーと比べてより小形であることで、ボノボに見られる発達的・社会的適 応が、初期のヒトの社会的・性的心理の復元に役立つ可能性があることを示唆している。実際、A. ramidusでは、ボノボで見られるものよりも、母性的ケアの増加、女性の交尾相手の選択、自己家畜化の傾向がより強く、より洗練されていた可能性があ る」[11]。 さらなる研究により、アルディピテクスは頭蓋底の角度、大孔の位置、声道の大きさなどにおいて小形であることが確認された。このことは、社会的行動の変化 の証拠であるだけでなく、ヒト科の発声能力が早期に出現した可能性もあると解釈された。もしこの論文が正しければ、ヒトの社会的行動だけでなく、言語能力 も元々は自己家畜化の過程を経て、前形態的な頭蓋骨の形態形成を通じて進化したことになる[12]。 ヒトの自己家畜化に関する最も包括的なケースは、ネアンデルタール人やデニソワ人のような頑健なヒトから、解剖学的に現代人への移行がかなり遅れたことを 説明する変化について提案されている。40,000年前から25,000年前の間に起こったこの急速なネオテニー化は、認知された魅力、顔の対称性、若 さ、特定の身体比率、肌の色、毛髪など、他の動物種では何の役割も果たさない、進化的メリットのない変数に基づいて、交配相手を文化的に選択した結果 [13]として説明されている。この意図しない自家家畜化は、女性の性のイメージの導入と時を同じくして、当時ヒト科の動物が生息していた4つの大陸で同 時に起こった。家畜化によって、頭蓋形態、骨格構造、脳容積の減少、遊び好きで探索的な行動など、家畜化に典型的な急激な変化が起こり、頑健なヒトにはな いと思われていた何千もの有害な状態、症候群、障害、病気が確立された[14]。 もちろん、このような特定の見解は、頑健な骨格化石で実証されているように、現生人類集団がそれぞれの世界地域に存在する関連する古人類から進化したと主 張する、人類進化に関する多地域主義的な見解に基づいていることは明らかである。このような見解は、わずかな交雑と遺伝的内挿を伴うOut of Africa仮説を支持する遺伝学的証拠によって、ほぼ否定されている。しかしながら、それ以前のヒト、特にハイデルベルゲンシスからサピエンスへの移行 期において、ヒトの自家家畜化が完全にアフリカ内で行われた可能性はまだ残されている[15]。このことは、各地域の古人類(例えばネアンデルタール人や デニソワ人)が、世界中に広がるにつれて、自家家畜化したサピエンスに大きく取って代わられたことを意味する。この可能性は、自家家畜化が現生人類の成功 と他の系統の絶滅に一役買ったことを示唆している。 精神科医のマーティン・ブリュネが「ヒトの自己家畜化について」という論文の中で述べているように[16]、自己家畜化という考え方は初期の社会ダーウィニズムに利用されていた。自己家畜化の考え方は、社会政策(sociodicy)の概念とも関連している。 |

| Modern humans Physical anatomy Based on the dating of the fossil record, archaeologists have concluded that self-domestication likely occurred during the Pleistocene, over 300,000 years ago. Using the fossil record to compare Homo sapiens to pre-sapiens ancestors, archaeologists observed many of the same telling phenotypic characteristics that emerge as a consequence of self-domestication in animals. These features include diminished sexual dimorphism, smaller tooth size, reduction of the cranium, and smaller body size. H. sapiens fossils also demonstrated the flattening of brow-ridge projection and shortening of faces.[17]  Reactive aggression Richard Wrangham further built upon this body of research, addressing how bonobos and chimpanzees could elucidate development of aggression in humans. Academics have raised concerns with inconsistencies with the self-domestication hypothesis, pointing out that it isn't logical that humans could potentially be domesticated given the profundity of violent acts for which they are responsible. Reconciling this paradox, Wrangham posited that self-domestication is the outcome of two different kinds of aggression: proactive and reactive aggression.[18] Proactive aggression, which is commonly observed in chimpanzees, is defined as an attack that was planned, motivated by achieving an end goal. Generally, humans demonstrate lower aggression within groups. Reactive aggression, much more closely associated with anger, is characterized as an immediate response to a threat—the human equivalent being "bar fights". Aligned with the behavior of self-domesticated bonobos, humans do not have a high propensity for reactive aggression. This lends further evidence to supporting the self-domestication hypothesis, of which reduced reactive aggression is a central trait.[18][19] Population density hypothesis The population density hypothesis attempts to explain the decreased reactive aggression that is observed in modern humans. During periods of high population density, higher tolerance of associates may be favored due to an increased reliance upon social networks for reliable access to otherwise limited, scarce resources like food. H. sapiens began to exhibit this higher degree of social tolerance approximately 300,000 years ago, which—if this hypothesis upholds—would be associated with a higher population size. However, recent genetic data has currently put this hypothesis to rest, as H. sapiens actually underwent a population decline about 200,000 years ago.[17] Language-based conspiracy The language-based conspiracy provides a convincing argument—and is currently the best-supported theory—explaining why reactive aggression was selected against in modern humans, thereby resulting in self-domestication. H. sapiens are theorized to have developed an elegant propensity for language that surpassed its predecessors, including H. neanderthalensis. Enhanced linguistic ability would have allowed for greater suppression and control over a power-hungry member of early hunter-gatherer societies. Those who attempted to achieve dominance over others would be subject to capital punishment, which was facilitated by shared intentionality from others that was easily communicated through language. Language allowed subordinates to collaborate, coordinating plans to dampen the attempt at dominance by the instigator. Over time, this resulted in the selection against reactive aggression.[17] Criticism [icon] This section needs expansion with: Broader overview of the criticisms. You can help by adding to it. (April 2024) A criticism of the theory as applied to humans, is that a number of differences between us and other great apes are not the result of halted brain development preserving juvenile characteristics into adulthood, but instead arise from accelerated and prolonged brain development - which could indicate other processes are needed to explain important evolutionary changes in humans. Wrangham argues self-domestication in the context of humans is applicable to the more recent evolution of modern humans from archaic humans over the last 2 million years, and hence the differences between humans and other extant ape species do not disprove human self-domestication. [18] |

現代人 身体解剖学 化石記録の年代測定に基づき、考古学者たちは、自己家畜化は30万年以上前の更新世に起こった可能性が高いと結論づけている。化石記録を用いてホモ・サピ エンスとサピエンス以前の祖先を比較したところ、考古学者たちは、動物の自家家畜化の結果として現れるのと同じ表現型の特徴の多くを観察した。これらの特 徴には、性的二型の減少、歯の小ささ、頭蓋の縮小、体の小ささなどが含まれる。H.サピエンスの化石は、眉尾根の突出が平らになり、顔が短くなったことも 示している[17]。  反応性攻撃性 リチャード・ウランガムはこの研究成果をさらに発展させ、ボノボやチンパンジーがヒトの攻撃性の発達をどのように解明できるかを取り上げた。学者たちは、 自己家畜化仮説の矛盾に懸念を示してきた。ヒトが家畜化される可能性があるというのは、ヒトが引き起こす暴力行為の奥深さを考えると論理的ではないと指摘 したのである。このパラドックスを解決するために、ウランガムは自己家畜化は2つの異なる種類の攻撃性の結果であると仮定した。 チンパンジーで一般的に観察される積極的攻撃は、最終目標を達成することを動機とした計画的な攻撃と定義される。一般的に、ヒトは集団内では攻撃性が低 い。反応的攻撃性は、より怒りと密接に関連しており、脅威に対する即時的な反応として特徴づけられる。自給自足のボノボの行動と一致するように、ヒトは反 応性攻撃性をあまり示さない。このことは、反応性攻撃性の低下が中心的な特徴である自己家畜化仮説を支持するさらなる証拠となる[18][19]。 人口密度仮説 人口密度仮説は、現代人に見られる反応性攻撃性の低下を説明しようとするものである。人口密度が高い時期には、食料のような限られた希少資源を確実に入手 するための社会的ネットワークへの依存度が高まるため、より寛容な仲間が好まれる可能性がある。H.サピエンスは約30万年前に、このような社会的寛容性 の高さを示すようになり、この仮説が成り立つとすれば、より高い人口規模と関連することになる。しかし、最近の遺伝学的データによって、この仮説は現在の ところ否定されている。というのも、サピエンスは約20万年前に実際に人口減少を経験しているからである[17]。 言語に基づく陰謀 言語に基づく陰謀は、現生人類において反応的攻撃性が淘汰され、その結果自己家畜化が起こった理由を説明する説得力のある論拠を提供し、現在最も支持され ている理論である。H.サピエンスは、ネアンデルタール人を含む先行種を凌駕する優雅な言語能力を発達させたという説がある。強化された言語能力は、初期 の狩猟採集社会の権力欲の強いメンバーをより抑制し、コントロールすることを可能にしたであろう。他者に対して優位に立とうとする者は死刑の対象となり、 それは言語を通じて容易に伝達される他者からの意思の共有によって促進された。言語によって部下たちは協力し合い、扇動者による支配の試みを阻止するため の計画を調整することができた。その結果、時間が経つにつれて、反応的な攻撃性に対して淘汰されるようになった[17]。 批判 [アイコン] このセクションは拡張が必要である: 批判をより広く概観する。追加することで手助けができる。(2024年4月) ヒトに適用された理論に対する批判は、ヒトと他の類人猿との間にある多くの違いは、脳の発達が止まって幼少期の特徴が大人になっても保たれた結果ではな く、脳の発達が加速され、延長された結果生じたものであるということである。ウランガムは、ヒトの文脈における自己家畜化は、過去200万年の間に古人類 から現生人類へと進化した、より最近の進化に当てはまるものであり、したがって、ヒトと現存する他の類人猿種との違いは、ヒトの自己家畜化を否定するもの ではないと主張している[18]。[18] |

| De novo domestication Domestication Ethology Evolutionary psychology Landrace Rewilding (anarchism) Sociobiology Synanthrope |

デノボ家畜化 家畜化 進化心理学 進化心理学 ランドレース 再野生化(アナーキズム) 社会生物学 シナントロプス |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Self-domestication |

|

リ ンク

文 献

そ の他の情報

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

☆

☆

☆