日本人による入蔵の歴史

History of Japanese expedition to

Tibet, from Buddhist quest to Military intelligence

日本人による入蔵の歴史

History of Japanese expedition to

Tibet, from Buddhist quest to Military intelligence

歴代入蔵邦人をリストアップしてみると、その系譜 は、仏典の追求から、中国の清王朝の、チベット介入についての、政治情報の収集、機会的だが軍事顧問として駐在、そして、日本人の身分を隠した、チベット での情報収集へと変化したことがわかる。最後には、木村肥佐生のように、戦後には、駐日米国大使館に採用されて、ひきつづき、現地の情報収集に専念する、 情報分析官として人生を過ごした人も登場する。彼らの(すべて男性である)の貢献は、今日における仏教学、政治学、民族学、インテリジェンスと地域研究な どの知見をもたらしたが、仏教学と地域研究をのぞいて、それ以外の分野に知的貢献をしたかについての検証がなされた形跡がない。

| 河口慧海(かわぐち・えかい, 1866-1945) |

|

1902

年(明治35年)11月、ダージリンにてチベットのラマ姿をし

た、チベット脱出後の河口(37歳)。河口 慧海(かわぐち えかい、1866年2月26日(慶応2年1月12日) -

1945年(昭和20年)2月24日)は、日本の黄檗僧、仏教学者、探検家。幼名は定治郎。僧名は慧海仁広(えかいじんこう)。チベット名はセーラブ・

ギャムツォ。チベットでの通称はセライ・アムチー。1897年(明治30年)6月に神戸港から旅立ち、シンガポール経由で英領インドのカルカッタに到着。

摩訶菩提会(Maha Bodhi

Society)幹事チャンドラ・ボースの紹介によりダージリンのチベット語学者でありチベット潜入経験のあるサラット・チャンドラ・ダースの知遇を得

る。およそ1年ほど現地の学校にて正式のチベット語を習いつつ、下宿先の家族より併せて俗語も学ぶ日々を送る。その間に、当時厳重な鎖国状態にあったチ

ベット入国にあたって、どのルートから行くかを研究した結果、ネパールからのルートを選択。日本人と分かってはチベット入りに支障をきたす恐れが強いた

め、中国人と称して行動することにした。

1899年(明治32年)1月、仏陀成道の地ブッダガヤに参り、摩訶菩提会の創設者であるダンマパーラ居士(英語版)より釈迦牟尼如来の舎利をおさめた銀

製の塔とその捧呈書、貝多羅葉の経文一巻をチベットに辿り着いた際に法王ダライ・ラマに献上して欲しいと託される。同年2月、ネパールの首府カトマンズに

到着。当地にてボダナートの住職であるブッダ・バジラ・ラマ師(覚金剛)の世話になるかたわら、密かにチベットへの間道を調査する。同年3月、カトマンズ

を後にし、ポカラやムクテナートを経て、徐々に北西に進んで行くが、警備のため間道も抜けられぬ状態が判明し、国境近くでそれ以上進めなくなる。ここで知

り合ったモンゴル人の博士セーラブ・ギャルツァンが住むロー州ツァーラン村に滞在することになり、1899年(明治32年)5月より翌年3月頃までをネ

パールのこの村でチベット仏教や修辞学の学習をしたり登山の稽古をしたりして過ごしながら新たな間道を模索する。

1900年(明治33年)3月、新たな間道を目指してツァーラン村を発ちマルバ村(マルパまたはマルファ)へ向かう。村長アダム・ナリンの邸宅の仏堂に

て、そこに納めてあった経を読むことで日々を過ごしながら、間道が通れる季節になるまでこの地にて待機する。同年6月12日、マルバ村での3ヶ月の滞在を

終え、いよいよチベットを目指して出発する。同年7月4日、ネパール領トルボ(ドルポ/ドルパ)地方とチベット領との境にあるクン・ラ(峠)を密かに越

え、ついにチベット西北原への入境に成功。白巌窟の尊者ゲロン・リンボチェとの面会や、マナサルワ湖(経文に言う『阿耨達池』)・聖地カイラス山などの巡

礼の後、1901年(明治34年)3月にチベットの首府ラサに到達。チベットで二番目の規模(定員5500名)を誇るセラ寺の大学にチベット人僧として入

学を許される。それまで中国人と偽って行動していたのにこの時にはチベット人であると騙った理由は、中国人として入学してしまうと他の中国人と同じ僧舎に

入れられ、自分が中国人でないことが発覚する恐れがあったためである。一方、以前に中国人であると騙ってしまった者など一部の人に対しては、依然として中

国人であると偽り続ける必要があったため、ラサ滞在中は二重に秘密を保つこととなる。

たまたま身近な者の脱臼を治してやったことがきっかけとなり、その後様々な患者を診るようになる。次第にラサにおいて医者としての名声が高まると、セラ

イ・アムチー(チベット語で「セラの医者」)という呼び名で民衆から大変な人気を博すようになる(本名としてはセーラブ・ギャムツォ(チベット語で「慧

海」)と名乗っていたのだが、結局ラサ滞在以降、チベット民衆の間では専らセライ・アムチーという名で知られることになる)。ついには法王ダライ・ラマ

13世に招喚され、その際侍従医長から侍従医にも推薦されているが、仏道修行することが自分の本分であると言ってこれは断っている。また、前大蔵大臣の妻

を治療した縁で夫の前大臣とも懇意になり、以後はこの大臣邸に住み込むことになった。この前大臣の兄はチベット三大寺の1つ、ガンデン寺の坐主チー・リン

ポ・チェであり、前大臣の厚意によってこの高僧を師とし学ぶことが出来た。

1902年(明治35年)5月上旬、日本人だという素性が判明する恐れが強くなった為にラサ脱出を計画。親しくしていた天和堂(テンホータン)という薬屋

の中国人夫妻らの手助けもあり、集めていた仏典などを馬で送る手配を済ませた後、5月29日に英領インドに向けてラサを脱出した。通常旅慣れた商人でも許

可を貰うのに一週間はかかるという五重の関所をわずか3日間で抜け、無事インドのダージリンまでたどり着くことができた。

同年10月、国境を行き来する行商人から、ラサ滞在時に交際していた人々が自分の件で次々に投獄されて責苦に遭っているという話を聞き、かつて哲学館で教

えを受けた井上円了、偶然出会った探検家の藤井宣正、後に浄土真宗本願寺派の法主となる大谷光瑞の三人の反対を押し切り、その救出の為の方策としてチベッ

トが一目置いているであろうネパールに赴く。翌年1903年(明治36年)3月、待たされはしたものの、交渉の結果、河口慧海自身がチベット法王ダライ・

ラマ宛てに認めた上書をネパール国王(総理大臣)であったチャンドラ・サムシャールを通じて法王に送って貰うことに成功、また国王より多くの梵語仏典を賜

る。

同年4月24日英領インドをボンベイ丸に乗船して離れ、5月20日に旅立った時と同じ神戸港に帰着。和泉丸に乗って日本を離れてから、およそ6年ぶりの帰

国だった。河口慧海のチベット行きは、記録に残る中で日本人として史上初のことである。

その後、河口慧海は1913年(大正2年)から1915年(大正4年)までにも2回目のチベット入境を果たしている。

ネパールでは梵語仏典や仏像を蒐集し、チベットからは大部のチベット語仏典を蒐集することに成功した。また同時に、民俗関係の資料や植物標本なども収集し

た。持ち帰った大量の民俗資料や植物標本の多くは東北大学大学院文学研究科によって管理されている。 |

| 能

海寛(のうみ・ゆたか, 1868-1903) |

|

能海 寛(のうみ ゆたか、1868年〈慶応4年、同年に明治改元〉

-

1903年〈明治36年〉?)は、チベットを探検した真宗大谷派の僧、仏教学者。1868年(慶応4年)5月18日、島根県那賀郡波佐村(現在の浜田市金

城町)長田にある浄蓮寺住職の能海法憧の次男として生まれる。1877年(明治10年)、10歳の時に広島へ出て進徳教校(現在の崇徳中学校・高等学校)

で3年間漢籍などを学び、11歳の時得度し宗門に入る。その後郷里に戻り養父謙信から後継住職としての教育を受ける。1885年(明治18年)9月、18

歳の時に再び広島へ出て進徳教校へ入学するが、4ヶ月後に退学し、京都へ出て、西本願寺の普通教校(現在の龍谷大学の前身の一部)で学ぶ。

1890年(明治23年)慶應義塾予科(現在の慶應義塾大学)に転じ、ウォルター・ウェストンに学ぶ。さらに翌年、哲学館(現在の東洋大学)に入学。哲学

館では、南条文雄に多大な影響を受ける。

1893年(明治26年)『世界に於ける佛教徒』を自費出版し、その中で、チベット大蔵経の原典入手の重要性、チベット探検の必要性を説いている。

1898年(明治31年)に結婚するも、同年11月、上海に向け神戸港を出港する。

1899年(明治32年)8月、大谷大学教授の寺本婉雅とともに、四川省の巴塘(パタン)からのチベット入りを試みるも、身の危険のため断念する。

1900年(明治33年)8月、新疆省(現在の新疆ウイグル自治区)からのチベット入りを試みるが、やはり、難路と危険によって引き返す。

1901年(明治34年)4月18日、今度は雲南省の大理府から「今からチベットに入るため音信不通となる」という内容の手紙を発信した後、消息を絶つ。

その後、伊東忠太一行がミャオ族の建築物研究に雲南省のチベット国境付近に赴いた際の調査により、能海は1903年(明治36年)ごろに同地で土賊に襲わ

れ死去したらしいということが判明した[1]。

ただ、『金剛般若経』や『金光明経』などの蔵本(チベット語経典)や仏像類などの資料を日本に送っている。それらの資料は、大谷大学と金城町歴史民俗資料

館に所蔵されている。

1982年(昭和57年)、生家浄蓮寺の境内に顕彰碑が建立されている。また、1986年(昭和61年)以降、浄蓮寺から、自筆の地図、スケッチや、日記

などを含む多くの新出資料が発見された。 |

| 寺

本婉雅(てらもと・えんが, 1872-1940) |

|

寺本 婉雅(てらもと えんが、1872年(明治5年) -

1940年(昭和15年))は、日本の仏教学者。愛知県海東郡出身で、能海寛とともに日本人として初めてチベットに入り[1]、3番目にラサに入った東本

願寺の僧である。北京でチベット大蔵経を入手し、日本に送った[1]。ダライ・ラマ13世より「トゥプテンゾパ」のチベット名を授かっている[2]。

チベット行は1899年7月8日に能海寛とともに護衛を従えてダルツェンドを出発したことに始まる[3]。この際、旅行許可証である「護照」を取得してい

た[4]。7月20日に中国(清朝)とチベットの最前線であるリタンに到着し、8月3日に出発した[5]。8月11日にパタンに到着し、役人にチベット入

りについて協力を請うたところ承諾されたが、グルカによって寺本と能海が「西洋人である」と喧伝されたことでチベット入りを断念することとなる[6]。パ

タンには50日滞在し、10月1日に出発。リタンを経由して10月22日にダルツェンドに戻った[7]。ラサまでは到達できなかったものの、パタンはダラ

イ・ラマの直轄地であったことからこれをもって日本人初のチベット到達が達成された[7]。 1900年4月に日本に帰国すると、中国では義和団の乱が勃発し、政府の命令によって8月19

日に通訳として北京を訪れた[8]。醇親王、慶親王、粛親

王、李鴻章など清朝皇室とも交流があった寺本は、雍和宮をロシアから解放し、日本軍の管理下に置くことを画策するなどし、仏教寺院とラマ僧を救ったとさ

れ、清朝に大きく評価された[8]。12月に荒らされた寺院でチベット大蔵経を入手すると、慶親王の計らいによって日本に持ち帰ることに成功し、日本の宮

中(のちに東京大学図書館に移管)、大谷大学にそれぞれ寄贈された[8]。

1901年7月には「チベット行」という見返りを狙って雍和宮貫主のアキャ・フトクら8名の来日に尽力[9]したが、結局「懐柔」したはずのダライ・ラマ

からの協力を得られずに[10]、1903年2月から2年間クンブム・チャンパーリン寺でチベット語とモンゴル語を学び、1905年5月にラサ入りを果た

す[9]。1906年11月22日にダライ・ラマ13世に謁見し、東本願寺法主大谷光瑩の書簡と日露戦争の画帖などを献呈した[11]。その際に、親ロシ

ア派に傾いたダライラマに対して「東洋黄人種」(日本・清など)同士でチベットの将来を考えるべきであると述べた[11]。その後、1908年5月に五台

山で再度謁見、8月2日に大谷尊由などとともにダライ・ラマと会見をした[11]。1915年 - 真宗大谷大学教授に就任。 |

| 成田安輝(なりた・あんき, 1864-1915) |

|

成田 安輝(なりた あんき[注

3]、1864年2月9日〈文久4年1月2日〉 -

1915年7月7日)は外務省の諜報員として日本の情報活動に従事し、1901年に日本人として2番目にラサ入りを果たした人物である。チベット関係者の

間ではあまり著名ではなく、チベット旅行自体が疑問視されていたが[7]、木村肥佐生によって人物像やチベット行が明らかにされた[8]。文久4年

(1864年)に鹿児島藩医の成田安秩の長男として生まれ、陸軍幼年学校(第一期生)・陸軍士官学校で学ぶが中途退学[2][7]。小笠原で製塩業、アラ

スカで金鉱会社勤務、ユニオン・パシフィック鉄道の保線工事、台湾総督府技師などを歴任したのち、外務省の内命でチベット入り、その後は日露戦争特別任

務、吉林省で鉱山調査、安東省で石油販売代理店、朝鮮で金山採掘などを行って過ごすが、1915年に奉天市で病没[6]。国際経験が豊富であった成田は、外務省の内命[注

4]を受けてチベット潜入を試みた[9]。当初、5年がかりの計画を予定しており、その前に1898年から語学を学ぶ目的で1年間重慶に滞在し[10]、

その後にダルツェンドで能海寛と寺本婉雅と合流し、チベットへ向かう予定であった[11]。しかし、四川ルート(ダルツェンドから)でのチベット入りが困

難であるとしてチベット入りを断念した。1900年には本来は機密の任務であったはずの成田のチベット行が公然のものになっていたことから外務省から帰国

命令が出される[12]。その後、帰国命令は撤回されたものの、1901年に四川ルートでのチベット入りは不可能と判断し、9月に上海から汽船でカルカッ

タに移動し[13]、インドルート(シッキム経由)でのチベット入りに切り替え[12]、カルカッタからダージリン、シッキムを経由し、ギャンツェよりラ

サに入った[14][注

5]。12月8日にラサ入りを果たすが、「支那人」として通していた成田に外国人ではないかとの嫌疑がかかった[15]ため、12月25日にラサを去り

[16]、1902年4月には上海に帰還している[13]。チベット潜入にあたっては莫大な機密費が使われている一方で、「成果」の寡少さ

から評価するむきは少ない[17]。 |

| 矢島保次郎(やじま・やすじろう, 1882-1963) |

|

矢

島 保治郎(やじま

やすじろう、1882年(明治15年)8月23日 -

1963年(昭和38年)2月13日)は日本の探検家、軍人。四川省からのルートで初めてチベット入りした人物であり、ダライ・ラマ13世の厚遇を受けて

チベットの軍事顧問に就任した。上海に到着した矢島は、東亜同文書院の根津一に面会した後、南京-漢口-北京-鄭州-西安-漢中と旅を続け、9月10日に

成都へ到着する。矢島はここで、約1年の間、打箭炉(ダルツェンド、現・康定)や重慶との間を往復しながらチベットに入国するチャンスを探った。というの

も、当時のチベットは鎖国政策を取っており、特に矢島の成都滞在当時は清との間が緊張状態にあったため、この国境を超えるのは非常に困難だったからであ

る。矢島以前にも、能海寛や寺本婉雅がこの国境を抜けようとして失敗している。

1910年(明治43年)の秋になって矢島は、打箭炉で、かつて西安に滞在していた時に出会ったラマ僧イーヤンと偶然再会する。イーヤンは茶をチベットへ

輸送するキャラバンの一員としてラサへ向かうところであった。矢島はこのキャラバンの隊長と交渉し、モンゴル人に変装して隊の一員に加わることに成功す

る。この経緯については詳細なことが分かっていないが、浅田晃彦は、矢島はピストルを持っていたことから、護衛役として同行を許されたのではないかと推測

している[1]。こうして、1911年(明治44年)3月4日、矢島はラサに到着し、河口慧海、成田安輝、寺本婉雅に次ぐ、チベットに入国した4人目の日

本人となった。なお、それまでにチベット入りした3人はいずれもインドからのルートで入国しており、四川省から入った人間としては矢島が日本初ということ

になる。

ラサには1カ月ほど滞在したが、日本人密入国者であることが発覚しそうになってきたため、チベットを南下してシッキム王国(現在のインド・シッキム州)を

経由し、インドへと抜けた。そしてカルカッタから船員として貨物船に乗り込み、1912年(明治45年)3月、日本に一旦帰国する。

帰国した矢島は力行会を訪ね、再度チベットに赴くための資金援助を希望する。とはいえ力行会は会の存続自体が危ういほど資金に窮しており、ここでその資金

を引き受けたのは川島浪速であった。川島は満州・モンゴルの独立運動を行なっていた人物であるが、チベットも最終的には独立させたいと考えており、その計

画の一環として矢島へチベットの情報収集を依頼する。こうして、川島から資金の提供と情報収集の命を受けた矢島は、日本滞在わずか2日で再び船に乗りイン

ドへ向かった。インドに到着した矢島は、インドとシッキムの国境近くの町カリンポンからシッキムを経由してと、前年チベットを出国したルートの逆を行くよ

うな形でチベットへ再入国した。なお、この時カリンポンでは、やはりチベット入りを目指していた青木文教と多

田等観の二人に偶然出会っている。1912年

7月23日、ラサに着いた矢島は政府高官たちに接触し、日本とチベットの提携を説いたが、当時のチベットは親英路線が強く、これは成果をあまり上げなかっ

た。また、この頃チベットと清はラサで戦闘をしている最中であったが、矢島はこれを直接目撃した唯一の日本人である。 翌1913年(大正2年)の正月には、新年を祝うために日章旗を宿舎の

屋根に掲げ、これを役人に咎められるという事件が起きたが、この事件はチベットにも国旗(雪山獅子旗)が制定されるきっかけとなった。この国旗をデザイン

したのは矢島とも青木文教ともいわれている[2]。

同年、ラサの地図を制作したことがきっかけでチベット軍の参謀総長と知り合いになり、軍事顧問として迎えられ、兵舎の設計や部隊の教練も依頼された。さら

に、矢島の訓練した隊の演習成績が特に良かったことがダライ・ラマの目にとまり、近衛兵の編成と訓練を頼まれるようになる。

矢島は親衛隊長としてダライ・ラマが巡幸を行なうときは常に近衛兵を率いて護衛にあたり、また現地の豪商の一人娘と結婚して子供も産まれた。ダライ・ラマ

からは絶大な信頼を得ており、その例をあげると、矢島はノルブリンカ離宮内に住居を与えられていたのだが、結婚した際には、離宮は女人禁制の聖域であった

にもかかわらず、特別に妻と共に生活することを許されるほどであった。

しかし、その後イギリスのインド政庁がダライ・ラマに矢島の追放を要請。ダライ・

ラマは形の上ではこれを拒否したものの、チベットが親英路線にある現状として、これを完全に無視することはできない話であった。矢島としてもその辺りの事

情はよく判っており、1918年(大正7年)10月、妻子を連れてラサを発ち、インドを経由して日本へ帰国した。 |

| 青木文教(あおき・ぶんきょう, 1886-1956) |

|

青木 文教(あおき ぶんきょう、

1886年(明治19年)9月28日 -

1956年(昭和31年)11月7日)は、日本のチベット研究者で僧侶。チベット=

西本願寺間の交換留学生としてチベットのラサ市に派遣され、ダライ・ラ

マ13世の教学顧問を務めた。浄土真宗本願寺派末寺正福寺(現在の滋賀県高島市)の生まれ[1][2]。京都府立第二中学校から京都仏教大

学(現龍谷大学)に入学[2]。在学中の1910年(明治43年)、西本願寺法主・大

谷光瑞の命でインドで仏教遺跡調査に従事し[2]、1911年(明治44

年)、ロンドンで教育事情調査に従事する。同年、清国のチベット進軍を逃れてインドのダージリンに亡命していたダライ・ラマ13世に謁見し[2]、学僧

ツァワ・ティトゥーを日本への留学生として同行する。

1912年(大正元年)にインドにて再度ダライ・ラマ13世に謁見し、「トゥプテン・ギャンツォ」のチベット名を与えられ、チベットへの入国を許される

[2]。ネパールからラサ入りを果たす[2]。

多田等観とともにラサに滞在したが、多田等観がセラ寺で修行生活を送ったのに対し、青木文教はラサの街に居住し、特技の写真撮影の腕を活かして多くの当時

のチベットの風景・文物を記録した[2]。また、文法学や歴史学などを学ぶ傍ら、ダライラマ13世の教学顧問として近代化のための助言を行った[2]。あ

わせて、チベット仏教を研究し、主にチベットの市井で多くのチベット仏教に関する文物を収集した。

雪山獅子旗のデザインもする。また今に言うバックパッカー的な存在だったとも伝う矢島保治郎が当時のチベットの軍事顧問であったとして共に

デザインへ関与した説もある[要出典]。

1916年(大正5年)帰国[2]。ラサを去るに際して、ダライ・ラマ13世からサンビリクト(別名パンディタ)の学位を受ける[2]。1917年(大正6年)に河口慧海の持ち帰ったチベット大蔵経の所有権をめぐり、青木文教と慧

海との間で論争が起きる(大正の玉手箱事件)[2]。この論

争により、青木は孤立した立場に追い込まれた[2]。1918年から東南アジア、満州方面と日本を往来した[2]。1929年以降は大谷光瑞のもとを離

れ、機関誌『大乗』の編集と生家の正福寺住職を務めながら、チベット研究を行った[2]。

1941年(昭和16年)から終戦まで外務省調査部嘱託職員としてチベット問題研究に従事[2]。戦後は連合国軍総司令部民間情報教育局に勤務した後[2]、

1951年多田等観の後任として東京大学文学部チベット語講師となった[2]。 |

| 多田等観(ただ・とうかん, 1890-1967) |

|

多

田 等観(ただ とうかん、1890年(明治23年)7月1日 -

1967年(昭和42年)2月18日)は、日本の僧侶、仏教学者。明治末から大正にかけてチベットに入り、チベット仏教を修行。日本への帰国に際して多数

の仏典、文献を持ち帰り、斯界の学識経験者として活躍した。南秋田郡土崎港町旭町(現在の秋田市土崎港)の西船寺の住職の3男として生まれる。家庭が6男

2女の子だくさんであまり豊かではなかったため、小学校卒業時から檀家回りをして家計を助ける。秋田県立秋田中学校(現在の秋田県立秋田高等学校)卒業

後、勉学のため京都にのぼり西本願寺に入籍、法要を手伝うようになる。第二十二世法主の大

谷光瑞にその才覚を認められ、ダライ・ラマ13世が派遣したチベットの高僧ら留学生3人の世話役と日本語教師を任される。等観はその過程でチベッ

ト語を習得してしまうが、逆に3人には完璧な秋田弁を仕込んでしまったため日本語教師の役を外されてしまう。1911

年(明治44年)に中国で辛亥革命が勃発。ダライ・ラマ13世は留学生に一時帰国するように暗号文で連絡を寄せる。等観はすでに彼と親密であった留学生に

請われて彼らのインド行きに同行することになる。そしてインドにてダライ・ラマ13世に謁見。その場で「トゥプテン・ゲンツェン」という名前を授かり、ラ

サにくるようにと要請を受ける。1年のインド滞在の後、等観はイギリス官憲の監視の目を逃れるため変装してインドを出発。ヒマラヤ山脈を越える過酷な道程

を、高山病に苦しみながらもほぼ裸足で走破し、1ヶ月でラサに到着する。ラサ到着直後に、ダライ・ラマ13世は等観に、正式なチベット仏教

の修行を受けるよう命じ、その身をチベット三大寺院のうちのひとつのセラ寺に預ける。同時に13世は等観に国際情勢の説明役の地位も与え、ポタラ宮などの

主要宮殿への出入りを許可する。等観は13世の寵愛を受け、異例の好待遇のもとで修行を続けるが、途中、日本での後見者の大谷光瑞が失脚。等観への送金は不安定になり生活に窮するものの、生家

の西船寺から送られた金襴などで何とか糊口をしのぐ。そしておよそ10年の修行ののち、名残惜しむ13世を背に、修行で得たゲシェー(博

士)の学位と、門外不出のデルゲ版のチベット大蔵経全巻や、薬草、医学に関する秘蔵書や稀覯本など、13世が集めさせた24,000部余りの文献とともに

日本に帰国する。 |

| 野本甚蔵(のもと・じんぞう, 1917-) |

|

1917 (大正6) 年3 月22

日、鹿児島県揖宿郡山川町浜児ケ水に生まれる。

1935 (昭和10) 年鹿児島県立鹿屋農学校卒、満州に渡る。同10 月アパーカ特務機関

にモンゴル語研究生として配属。39 (同14) 年2 月、関東軍の要請によりチベッ

トを且指して門司港出航。アンチン・ホトクトー行の一員として5 月、シガツェ

着。11 月、ラサで当時4 歳だったダライラマ14世の行列を見る。40 (同15) 年10

月、シガツェを発ち、カルカッタ経由帰国。チベット滞在は1 年半に及んだ。ハ

ルピンでチベット報告書を作成後、満州国治安部分室蒙古班に勤務。44年、同分

室北京駐在事務所勤務となるが日本の敗戦で45 (同20) 年9 月帰国。以後、山川

町農協に勤務。80( 同55) 年、鹿児島を訪れたダライラマ14世に再会。1976 (同51)

年から96 (平成8) 年まで20年間、山川町教育委員をつとめる。野本甚蔵『チベット潜行1939』悠々社、2001年著者紹介より。2015年1月30日没(97歳) |

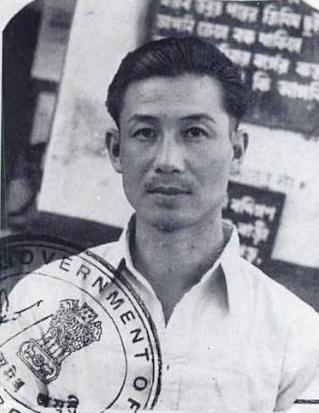

| 木村肥佐生(きむら ひさお, 1922-1989) |

|

木村 肥佐生(きむら ひさお、1922年(大正11年)1月4日 - 1989年(平成元年)10月9日[1])は、亜細亜大学アジア研究所教授。チベット研究で著名。モンゴル名はダワサンボー[2]。長崎県佐世保市生ま れ。九州学院卒業後、海員養成所に入り、南洋定期航路線に乗り組むも[3]船員生活を断念[4]。1940年、興亜院のモンゴル留学生として蒙古善隣協会 興亜義塾に二期生として入学[4](同じくチベット調査した西川一三は三期生[5])。1941年蒙古善隣協会職員。1942年、大東亜省内蒙古張家口大 使館調査課。1943年、チベットに潜行し諜報活動に従事。1950年、インド経由で日本に帰国。1951-1976年、駐日アメリカ大使館に勤務、情報 活動にあたる。1977年、亜細亜大学アジア研究所教授、チベット文化研究会副会長。1989年10月9日、十二指腸穿孔のため死去[1]。1965年 (昭和40年)ペマ・ギャルポらを丸木清美の支援を得て難民として日本に受け入れた。また、1981年から1987年にかけて発表した亜細亜大学アジア研 究所の紀要論文で日本人として2番目にラサに入ったがあまり知られていなかった成田安輝の行動・背景を明らかにした[6]。連合軍がシベリア、新疆経由に よる重慶の蒋介石への物資ルート(西北ルート)の実態を調査する目的で1943年12月15日に身分を張家口の日本大使館調査官として西北ルートの潜入へ 出発した[7]。モンゴル人2名とともに1年間草原の暮らしを過ごしながら西へ向か い、1944年2月2日西寧に到着[8]。その際にクムブム寺でパン チェン・ラマ10世の推戴式を目撃している[9]。その後、ツァイダムに入るものの、1年間拘束状態になる[10]。1945年5月18日にツァイダムを 経ち、9月2日にラサ到着[10]。しかし、ラサで太平洋戦争の終戦を知り、動揺したことから19日の滞在ののち、インドへ向かう[11]。インドのカリ ンポンで終戦を確認したが、チベット人との出会いによってイギリスの情報活動に協力する[12]。1947年にはスパイとして西川一三とともに中国軍のチ ベットに対する動きを調査する目的で東チベットに訪れる[13]。1948年3月にふたたびラサに入るが、1949年に追放される[14]。 カルカッタで 日本の貨物船が停泊していることを知り、治安当局に出頭し、日本への送還が決まる[15]。1950年6月10日に日本へ帰国。【写真】1950年4月に カルカッタ警察に投降した後の木村肥佐生。——参照:木村肥佐生論(大江希望)。 |

| 西川一三(にしかわ・かずみ , 1918-2008) |  |

西川 一三(にしかわ かずみ、1918年9月17日[1] -

2008年2月7日[1])は、日本の情報部員。日中戦争下に内モンゴルより河西回廊を経てチベットに潜行。戦後インドを経て帰国。山口県阿武郡地福村

(現山口市)に生まれる。1936年、福岡県中学修猷館を卒業後、南満州鉄道(満鉄)大連本社に入社するが、1941年、「西北」への憧れから満鉄を退社

し、駐蒙古大使館が主宰する情報部員養成機関である興亜義塾に入塾する。

1943年、同塾を卒業後、駐蒙古大使館調査部情報部員となるや、東條英機首相より、「西北支那(中国)に潜入し、支那辺境民族の友となり、永住せよ」と

の特命を受ける。背景には、満州、モンゴル、トルキスタン、チベットと手を結び、中

国を背後から包囲する「ツラン民族圏」構想があったとされる。そのた

め、チベットに潜入を計るが、当時チベットは外国人の入国を禁じていたため、チベットに巡礼に行くモンゴル僧「ロブサン・サンボー」(チベット語で「美し

い心」の意、誠意を忘れぬよう自戒の念を込め西川自らが命名した)と身を偽って内蒙古を発ち、寧夏、甘粛、青海を巡って、1年10ヶ月に及ぶ単独行の後、

1945年にチベットの都ラサに潜入することに成功す

る。この潜行の間、外務省への報告は、当初現地の協力者に靴に縫い込むなどして運ばせていたが、現地

人に迷惑を掛けたくないとの思いからこの方法を途中で止め、その後は、日本に帰国するまでの膨大な地理情報・見聞・行動記録を、全て自分の頭に記憶して

いった。

その後、日本の敗戦を知るも、地誌と地図を作成する任務を放棄せず、外務省からは送金も援助も無い孤立

無援のまま続行。モンゴル僧としてデプン寺に入り、

1年間にわたって本格的な仏教修行と、猛烈な語学の学習を行い、蒙古人ラマとしての信頼を獲得し、ようやく平穏な時を持つ。しかし、興亜義塾の先輩である

情報部員木村肥佐生と、秘境西康省踏査(イギリス情報部がチベット新聞社の社長タルチン氏を通して当時チベット新聞社で働いていた木村氏に依頼)の協力を

約し、ラサを発ち、再び修行僧や商人と身を偽って西康を踏破。その後、木村氏と入れ替わりにチベット新聞社で印刷職工、新聞記事の中蔵翻訳などをしながら

過ごし1年後退社。チベット仏教シーチェバ派の師に付き修行後、免許皆伝。修行僧となり托鉢をしながらブータン、シッキム、インド、ネパール各地を潜行す

る。その後、ビルマに潜入する計画であったが、1949年インドの鉄道建設隊で苦力頭として働いていたところ、先に官憲に出頭して逮捕されていた木村肥佐

生の供述により逮捕収監され、翌年帰国。その頃、西川は潜行を始めた1943年の時点で、行方不明者として戸籍から抹消されていたため、生

家では既に死ん

だものと諦めていたという。

帰国して1ヶ月も経たない頃、西川はGHQから不意の出頭命令を受ける。しかし、東京に到着した西川は、GHQに向かわず、先に外務省を訪れた。各地域の

調査報告を求められたら協力するつもりであったからである。ところが、外務省は情報の宝庫のような西川に無関心で相手にしなかった。それに対し、GHQは

西川からの情報収集のために一部屋をあてがい、1年間にわたって、西川から西域潜行での情報を詳細に聴取している。その聴取は凄まじいもので、日曜以外毎

日午前9時から午後4時まで、日系通訳と部屋にこもり、質疑応答が繰り返され記録されていった。昼食も部屋で食べ、用便以外はここから出ることも、通訳と

むだ口を交わすこともなかった。この見返りとして、GHQは当時の金額で一日当り千円を支払っている(この年の大卒初任給は5千円程である)。

また、登山家西堀栄三郎は、1952年に初めてネパールに入国するにあたり、数度に渡って西川を自宅に招き、チベットやネパールなどの現地情報を収集して

いる。その後、盛岡市で理美容材卸業を営み、亡くなるまで元旦以外は休まず働き続けたという。 |

◎チベット問題小史(ウィキペディア「中華人民共和国によるチベット併合」より)

■18世紀:

雍正のチベット分割(1724年 - 1732年)の際に、西藏、青海のいずれにも組み込まれなかった各地の諸侯たちは、甘粛・四川・雲南など隣接する中国の各省に分属し、兵部を通じて土司の 称号を与えられ、所領の安堵をうけることとなった。雍正のチベット分割(1723 - 1724)・分割(1724 - 1732)以降、チベットは西藏[7]・青海と、隣接する中国の各省(甘粛・四川・雲南)に組み込まれた地域とに3分されていた。 西藏は、ガリ地方・ウー・ツァン地方・カム地方の西部などに相当。 青海は、アムド地方の西部・中央部、カム地方の北部に相当。 その他、アムド地方の東部が甘粛省の西南部に、アムド地方の南部が四川省の西北部に、カム地方の東部が四川省の西部に、カム地方の南部が雲南省の西北部に 組み込まれていた。)清朝は、1706年-20年の「ダライラマ五世の後継者をめぐるグシ・ハン一族の内紛」、1727年-28年の「ウー・ツァンの内 戦」、1750年-51年の「ダライバートルの乱」、1788 年-89年,1791年-92年の 「清・ネパール戦争」など、チベットで内乱や外患が生ずるごとに介入してそのプレゼンスを強めていった。しかし19世紀にはいると、一転してチベットを支 援する余裕をなくし、1840年のドーグラー戦争、1855年−56年のチベット・ネパール戦争は、チベット単独でカシミールやネパールなどの外敵と戦っ て不利な講和を余儀なくされ、清朝皇帝の「転輪聖王たる文殊皇帝」としての権威は失墜していった。

■19世紀:

19世紀なかば、ニャロン地方の領主グンポナムギャ ルが急速に勃興し、四川省に所属する諸侯を制圧し、清朝に対し册封と、征服地に対する支配権の確認を求めた。清の朝廷はグンポナムギャルを阻止し、清を宗 主として仰ぐ諸侯を救援せねばならない立場にあるためこれを拒否したが、太平天国の乱や英仏とのトラブルをかかえており、グンポナムギャルをとがめて諸侯 を旧領に復帰させる力はなく、解決をガンデンポタンに委ねた。ガンデンポタン軍はディチュ河を東に越えてカム地方東部に侵攻、数年をかけてグンポナムギャ ルを追いつめ、1863年にグンポナムギャルの本拠ニャロンを攻略、グンポナムギャルに追われていた諸侯を旧領に復帰させた。清朝は、「四川省内の戦乱」 を鎮圧したガンデンポタンに戦費を支払う余裕もなかったため、その代償として、ガンデンポタンによるニャロンの領有と近隣諸侯に対する支配権をみとめた。 ガンデンポタンはニャロン・チーキャプ(総督府)を設置し、チーキャプ(総督)を派遣してこれを統治することとなった[9]。清国は、中国における諸反乱 をほぼ収束させると、清末新制に着手した。「清末新制」は、清国における国家体制の近代化であるが、チベット、モンゴルなどに対しては、従来中国とは別個 の法制・行政制度のもと、盟・旗の長や土司職にある諸侯たち、ガンデンポタンなど、その民族自身による統治に委ねてきた体制を根本的に覆し、省・州・県を 設けて中国に組み込むことを目指す、というものであった(東トルキスタンでは、すでに1878年に省制が施行され、行政機構の中国化が達成されていた)。

■20世紀:

四川総督趙爾豊は、1905年、蜀軍(四川軍)を率 いてカム地方の東部に侵攻、諸侯を軍事制圧したのち取り潰しを宣言しつつ西進、ニャロン・チーキャプを転覆してガンデンポタンの管轄領域の奥深くまで侵入 し、1910年にはラサを占領するにいたった。ガンデンポタンの長ダライ・ラマ13世はインドへ逃れた。趙はカム地方の諸侯やガンデンポタンによる支配を 排し、従来ガンデンポタンの統治下にあったカム地方西部とカム地方の東部をあわせた領域に「西康省」を、中央チベットには「西蔵省」を設けようと試みた。 しかしながら1911年、中国で辛亥革命が勃発、趙は成都に戻ったと ころを革命派に殺害され、カム地方の東端からラサにいたるまでのチベット各地に趙が配置した軍事・行政機構は、チベット側の反撃により徐々に切り崩されて いくこととなる。1903年-04年の、英領インド軍を率いたフランシス・ヤングハズバンドの武装使節団の侵攻の際、当時のダライラマ十三世は北京におも むいて清朝に支援を求めたが思うような助力は得られず、逆に趙爾豊率いる蜀軍の侵攻、ラサ制圧(1905-1910)をみるにいたり、チベットは従来清朝 との間に存在した「チョユンの関係(施主と福田の関係)」は完全に終焉を迎えたと判断し、「清朝からの独立」を模索するようになる。チベット政府ガンデン ポタンは、清国の滅亡にともなう中国側の混乱に乗じて反攻を開始、1913年にラサを奪還して独立を宣言するとともに、1917年 - 1918年、1931年 - 1933年にかけて、中華民国と戦火を交え、ディチュ河(金沙江)に至るまでのカム地方の西部に対する支配権を徐々に回復していった。チベットと中国は、 それぞれカム地方の全域が自国の管轄下にあるという建前の地方行政単位をもうけた。チベットは、カム地方西部の中心都市チャムドに「ドカム総督府」を置 き、閣僚級のアムド・カム総督(ドメーチーキャプ)を配して統治にあたらせた。一方、中華民国は、発足以来、カム地方に対して趙爾豊が構想した西康省を設 置することができず、ガンデンポタンが実効支配する地域もふくめて、名義の上で川辺特別区と称していたが、国民政府時代の1939年、実効支配の及ぼばな いディチュ河以西をも名目上の範囲として、西康省を設置した。川辺地区もしくは西康省の歴代長官は四川省に縁故のあるものたちが就任し、南京国民政府の西 康建省委員会委員長(任1934-39)や初代の西康建省政府主席(1939-49)は、四川省政府主席から転じた劉文輝がつとめた。

■毛沢東のチベット併合:毛沢東率いる中国共産党は国共内戦に勝利し、1949年10月1日に 中華人民共和国の建国を宣言した。その6週間後に、中国人民解放軍が、ガンデンポタンの勢力圏の東部境界付近に集結しているという報告があった。ついで

中国政府は、ガンデンポタンの勢力圏への侵入に着手

する。1950年1月1日に、中国国際放送(ラジオ北京)は「パンチェン・ラマ10世の要請により、中国人民解放軍はチベットを解放する用意がある」と放

送した[18]。サムドン・リンポチェおよびダライ・ラマ14世はこれを「中華人民共和国側の一方的な『約束』である」、と主張している。さらに1月7日

に中国人民解放軍は「チベットの同胞の解放を開始する」ことを宣言し、中国軍の侵攻は避けられないものとなった[19][20]。

◎西蔵漂泊 : チベットに魅せられた十人の日本人 / 江本嘉伸著, 山と渓谷社 , 1993-1994

◎

Links

リンク

文献

その他の情報