クトゥルセン時代の人類学

Anthro-Cthulhu-logy in Cthulucene

☆ク トゥルセンとは、人新世(Anthropocene)などの造語のように、クトゥルフが地球の地質時代の主人公になる時代区分のことをさす。クトゥルフ は、神話ないしはクトゥルフ教なるもので、示唆された、かつて、人類が誕生する以前に地球を支配していた生物である。しかし、その記憶はクトゥルフ教とい う秘密カルトのなかに生き残り、ある時代に再び復活し、人類に災厄をもたらす危険性のある存在(可能態)でもある。クトゥルセンという用語と地質時代区分 は、ダナ・ハラウェイが2016年の論文「触手の思考:人新世、資本世、クトゥルセン(Tentacular Thinking: Anthropocene, Capitalocene, Chthulucene)」の中で主張した新造語である。

Tentacular

Thinking: Anthropocene, Capitalocene, Chthulucene Tentacular

Thinking: Anthropocene, Capitalocene, ChthuluceneDonna Haraway, e-Flux Journal, Issue #75. Dep. 2016. We are all lichens. — Scott Gilbert, “We Are All Lichens Now” Think we must. We must think. —Stengers and Despret, Women Who Make a Fuss What happens when human exceptionalism and bounded individualism, those old saws of Western philosophy and political economics, become unthinkable in the best sciences, whether natural or social? Seriously unthinkable: not available to think with. Biological sciences have been especially potent in fermenting notions about all the mortal inhabitants of the Earth since the imperializing eighteenth century. Homo sapiens — the Human as species, the Anthropos as the human species,Modern Man — was a chief product of these knowledge practices. What happens when the best biologies of the twenty-first century cannot do their job with bounded individuals plus contexts, when organisms plus environments, or genes plus whatever they need, no longer sustain the overflowing richness of biological knowledges, if they ever did? What happens when organisms plus environments can hardly be remembered for the same reasons that even Western-indebted people can no longer figure themselves as individuals and societies of individuals in human-only histories? Surely such a transformative time on Earth must not be named the Anthropocene! With all the unfaithful offspring of the sky gods, with my littermates who find a rich wallow in multispecies muddles, I want to make a critical and joyful fuss about these matters. I want to stay with the trouble, and the only way I know to do that is in generative joy, terror, and collective thinking. My first demon familiar in this task will be a spider, Pimoa cthulhu, who lives under stumps in the redwood forests of Sonoma and Mendocino Counties, near where I live in North Central California. Nobody lives everywhere; everybody lives somewhere. Nothing is connected to everything; everything is connected to something. This spider is in place, has a place, and yet is named for intriguing travels elsewhere. This spider will help me with returns, and with roots and routes. The eight-legged tentacular arachnid that I appeal to gets her generic name from the language of the Goshute people of Utah and her specific name from denizens of the depths, from the abyssal and elemental entities, called chthonic. The chthonic powers of Terra infuse its tissues everywhere, despite the civilizing efforts of the agents of sky gods to astralize them and set up chief Singletons and their tame committees of multiples or subgods, the One and the Many. Making a small change in the biologist’s taxonomic spelling, from cthulhu to chthulu, with renamed Pimoa chthulu I propose a name for an elsewhere and elsewhen that was, still is,and might yet be: the Chthulucene. I remember that tentacle comes from the Latin tentaculum, meaning “feeler,” and tentare, meaning “to feel” and “to try”; and I know that my leggy spider has many-armed allies. Myriad tentacles will be needed to tell the story of the Chthulucene. The tentacular are not disembodied figures; they are cnidarians, spiders, fingery beings like humans and raccoons, squid, jellyfish, neural extravaganzas, fibrous entities, flagellated beings, myofibril braids, matted and felted microbial and fungal tangles, probing creepers, swelling roots, reaching and climbing tendrilled ones. The tentacular are also nets and networks, it critters, in and out of clouds. Tentacularity is about life lived along lines — and such a wealth of lines — not at points, not in spheres. “The inhabitants of the world, creatures of all kinds, human and non-human, are wayfarers”; generations are like “a series of interlaced trails.” All the tentacular stringy ones have made me unhappy with posthumanism, even as I am nourished by much generative work done under that sign. My partner Rusten Hogness suggested compost instead of posthuman(ism), as well as humusities instead of humanities, and I jumped into that wormy pile. Human as humus has potential, if we could chop and shred human as Homo, the detumescing project of a self-making and planet-destroying CEO. Imagine a conference not on the Future of the Humanities in the Capitalist Restructuring University, but instead on the Power of the Humusities for a Habitable Multispecies Muddle! Ecosexual artists Beth Stephens and Annie Sprinkle made a bumper sticker for me, for us, for SF: “Composting is so hot!” https://www.e-flux.com/journal/75/67125/tentacular-thinking-anthropocene-capitalocene-chthulucene/ |

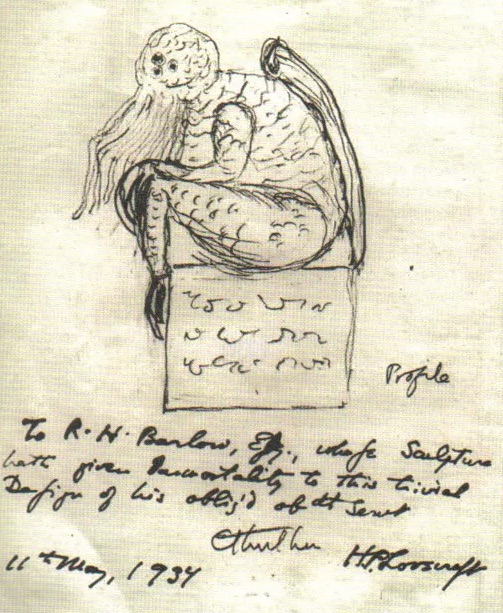

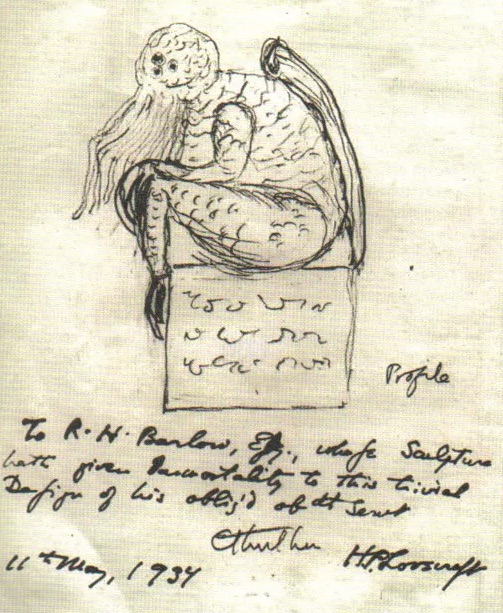

『クトゥルフの呼び声』(クトゥルフのよびごえ、英: The

Call of

Cthulhu)とは、アメリカ合衆国のホラー小説家ハワード・フィリップス・ラヴクラフトが1928年に発表した小説。ラヴクラフト、およびクトゥルフ

神話の代表作の一つとされる。ラヴクラフト自身、この作品によって、のちに「クトゥルフ神話」と呼ばれることになる彼独自の作品世界を大きく飛躍させた

[2]。オーガスト・ダーレスがラヴクラフトの作品世界を体系化したさい、それが「クトゥルフ神話」という名称になったのは、本作の影響力の大きさを示す

ものである。この語を思い付いたのが誰なのか不明だが、この語が現在、ラヴクラフトの作品の代名詞として使用されるようになっている[注

1]。大瀧啓裕は、『クトゥルフの呼び声』『ダンウィッチの怪』『インスマウスの影』の3作品をダーレスによるクトゥルフ神話体系の中核と述べる[3]。

全集の翻訳を手掛けた宇野利泰は「クトゥルフ神話の出発点として、その大綱を知るに欠くべからざる作品」と解説する[4]。クトゥルフ神話内においては

「クトゥルフ物語」の代表作である[5][6]。正式掲載されたのはWT1928年2月号だが、その前に一度不採用になった経緯がある。前任者が売り上げ

減で解任されたこともありWT編集長がファーンズワース・ライトに代わってから、ラヴクラフトの作品はしばしば掲載を拒否されるようになったという。本作

が不採用になった事態を受けて、友人ドナルド・ワンドレイは、別の出版社に送ることを薦めた。このような経緯を経ているが、最終的にはWTに掲載されてい

る。[注

2]ラヴクラフト自身は、この作品を「そこそこの出来、自作のうち最上のものでも最低のものでもない」と評した[7]。同僚作家のロバート・E・ハワード

は、「人類史上に残る文学の金字塔であり、ラヴクラフトの傑作」と激賞している[8]。https://x.gd/UQCTA ++++++++++++++++++++++++ 私たちはみんな地衣類 - スコット・ギルバート、"We Are All Lichens Now" 考えなければならない。私たちは考えなければならない。 -ステンジャーズとデスプリ『騒ぐ女たち 西洋哲学や政治経済学の古くからの常識である、人間の例外主義や束縛された個人主義が、自然科学であれ社会科学であれ、最良の科学で考えられなくなったら どうなるだろうか?本当に考えられないとは、一緒に考えることができないということである。生物科学は、帝国主義化する18世紀以来、地球に住むすべての 人間に関する概念を発酵させるのに特に力を発揮してきた。ホモ・サピエンス(種としてのヒト、人類種としてのアントロポス、現代人)は、こうした知識実践 の主要な産物だった。21世紀の最良の生物学が、個体+コンテクスト、つまり生物+環境、あるいは遺伝子+必要な何であれ、もはや生物学的知の溢れんばか りの豊かさを維持することができなくなったら、どうなるのだろうか。西洋に恩義を感じている人々でさえ、もはや人間だけの歴史の中で自分自身を個人や個人 の社会として描くことができないのと同じ理由で、生物+環境がほとんど記憶されなくなったらどうなるのだろうか?確かに、このような地球上の変容の時を 「人新世」と名付けてはならない! 天空の神々の不実な子孫たちや、多種多様な泥沼の中で豊かな喜びを見出す私の同胞たちとともに、私はこの問題について批評的かつ喜びに満ちた大騒ぎをした い。そしてそのための唯一の方法は、喜びと恐怖と集団的思考を生み出すことだ。 この仕事における私の最初の悪魔は、カリフォルニア州北中央部にある私の住まいの近く、ソノマ郡とメンドシーノ郡のレッドウッド林の切り株の下に生息する クモ、ピモア・クトゥルフである。どこにでも住んでいる人はいない。すべてが何かにつながっている。このクモはその場所にいて、その場所を持っていて、そ れでいて他の場所を旅する興味をそそる名前がつけられている。このクモは私の帰還、そしてルーツとルートを助けてくれるだろう。私が訴える8本足の触手ク モは、ユタ州のゴシュート族の言語から一般的な名前をもらい、深淵の住人、深淵と元素の存在、クトニックと呼ばれるものから具体的な名前をもらっている。 天空の神々の代理人たちが組織を幽体離脱させ、シングルトン族長と、その手なずけられた委員会である多重神や亜神、「一」と「多」を設置しようと文明化し ようと努力しているにもかかわらず、テラのあらゆる場所にクトニックパワーが浸透している。生物学者の分類学的綴りを少し変えて、クトゥルフからクトゥ ルーとし、ピモア・クトゥルーと改名した。触手はラテン語で「感じる」を意味するtentaculumと、「感じる」「試す」を意味するtentareか ら来ていることを私は覚えている。クトゥルーセンの物語を語るには、無数の触手が必要だろう。 刺胞動物、クモ、人間やアライグマのような指先の器官、イカ、クラゲ、神経の贅肉、繊維状の存在、鞭毛状の存在、筋原線維の三つ編み、マット状やフェルト 状の微生物や真菌のもつれ、探検する匍匐茎、膨張する根、到達して登る蔓状のものなどである。触手はまた、網やネットワーク、雲を出入りする生き物でもあ る。触手とは、線に沿って--そして、点ではなく、球体でもなく、このような豊かな線に沿って--生きる生命のことである。「世界の住人、あらゆる種類の 生き物、人間も人間でないものも、旅人である。 その看板の下で行われる多くのジェネレーティブな仕事から栄養をもらっているにもかかわらず、触手的なひものようなものすべてが、私をポストヒューマニズ ムから遠ざけている。私のパートナーであるラステン・ホグネスは、ポストヒューマン(主義)の代わりにコンポスト(堆肥)を、また人文学の代わりに腐植学 を提案してくれた。腐葉土としての人間には可能性がある。ホモとしての人間、つまり自己を創造し、地球を破壊するCEOの解体プロジェクトを切り刻み、細 断することができれば。資本主義再構築大学における人文科学の未来」ではなく、「居住可能な多種多様な泥沼のための腐植の力」をテーマにした会議を想像し てみてほしい!エコセクシュアル・アーティストのベス・スティーブンスとアニー・スプリンクルは、私のために、私たちのために、SFのためにバンパー・ス テッカーを作った。 |

| 「私」フランシス・ウェイランド・サーストンは、1926年に急死した 古文碑文字の権威である大伯父エインジェル教授の遺品、研究文書を整理しているさい、『クトゥルフ教』なるものの研究記録を発見する。そこには怪物めいた 像と都市風景、そして謎の文字が浮き彫りにされた小さな粘土板も含まれており、それは、ウィルコックスなる若い彫刻家が、悪夢の中に見たものを写し取った ものであった。ウイルコックスはそれが太古のものだと信じたがために教授にその文字についての意見を聞きに来たのだったが、教授はそれを見て驚いた。なぜ なら、そこに彫られた怪物は17年前、ある学会の場で、ニューオーリンズの刑事が持ち込んできた謎の怪物像にそっくりだったからだ。それは悪辣な殺人カル トが謎の言葉を口にしながら崇めていた神像であったが、別の教授は48年前にグリーンランドで現地民が「同じ怪物像を同じ呪文で」祀っていたのを見たとい う。刑事が聴取したところによれば、謎の言葉は「死せるクトゥルフがルルイエの館で夢見ながら待っている」という意味で、クトゥルフとは太古に宇宙から来 た怪物であり、人類が生まれたときにはその都ともども海中に没していたが、いつか星座が元の位置に戻ると復活し、人類に災厄をもたらすのだという。のち彫 刻家ウィルコックスは3月23日に高熱を出し、またこの日、多くの狂気の発作めいた事件が世界中で起きていたことが教授の記録には記されていた。 合理主義者の「私」は半信半疑ながらも、大伯父はこれらの秘密を知ったがゆえに『クトゥルフ教』の信者たちに殺されたのではないかと、『クトゥルフ教』の 研究調査に乗り出す。そんなとき「私」はあの怪物像と同じ像がオーストラリアの新聞に載っているのを見る。それは南太平洋を漂流していた難破船アラート号 にあったもので、「私」が内密に入手したノルウェー人水夫ヨハンセンの手記によればこういうことであった。ヨハンセンの乗ったエンマ号は、南太平洋でア ラート号から「この先に進むな」と一方的な命令を受けたが、無視すると相手が砲撃してきたため、舷づけしての格闘後、凶暴な相手乗員を殺すことやむなきに 至り、沈むエンマ号からアラート号に乗り移った。そこで好奇心から「先」に進むと、海から出ている巨大な石造建築物を発見、上陸すると巨大な粘液まみれの 怪物が出現、生きて帰れたのはヨハンセンひとりだった。それは1925年3月23日のことで、のちその海域には何も発見されていない。 ヨハンセンもまた殺された疑いがあった。「私」は知り過ぎたゆえの身の危険を感じ、自分の遺言執行人にこの記録を発見したら処理してほしいと願う。 |  3章から成る。語り手の「私」が、エインジェル教授と船乗りヨハンセン

の記録を入手して謎を探究していく。短い作品であり、描写は梗概的であるが、のちのラヴクラフトにおけるクトゥルフ神話系統作品のパターンである、謎の祭

儀を行う教団、太古の人類外によって造られた古代都市遺跡の探検、そこでの怪物との遭遇、それら秘密を知ったゆえに命を狙われる展開などが、すでに示され

ている。エインジェル教授の残した遺品、全てに共通するのがCthulhuという発音すら定かでない固有名詞がほのめかされる点である。物語の全貌は、読

者が推理し、つなげていくことを求められるような文体になっている。実在する大学名や地名、ジェームズ・フレイザーの「金枝篇」などが登場するが解説がな

く読者自身の知識・教養を前提とする点も特色となっている。また冒頭でアルジャーノン・ブラックウッドの言葉が引用されている。 3章から成る。語り手の「私」が、エインジェル教授と船乗りヨハンセン

の記録を入手して謎を探究していく。短い作品であり、描写は梗概的であるが、のちのラヴクラフトにおけるクトゥルフ神話系統作品のパターンである、謎の祭

儀を行う教団、太古の人類外によって造られた古代都市遺跡の探検、そこでの怪物との遭遇、それら秘密を知ったゆえに命を狙われる展開などが、すでに示され

ている。エインジェル教授の残した遺品、全てに共通するのがCthulhuという発音すら定かでない固有名詞がほのめかされる点である。物語の全貌は、読

者が推理し、つなげていくことを求められるような文体になっている。実在する大学名や地名、ジェームズ・フレイザーの「金枝篇」などが登場するが解説がな

く読者自身の知識・教養を前提とする点も特色となっている。また冒頭でアルジャーノン・ブラックウッドの言葉が引用されている。 |

| 登場人物たち |

登場人物たち |

| フランシス・ウェイランド・サーストン(Francis

Wayland Thurston) |

「わたし」。ボストン在住。

最終的には死亡しており、この小説そのものが死後に発見された彼の手記という形式になっている。結末の時点で自らの命の危機を感じており、書き終えた後に

クトゥルフ教団に暗殺された可能性が高い。

名前は19世紀にブラウン大学の学長をしていたフランシス・ウェイランド(英語版)の名を引用していると考えられている[9]。また語り手である彼の名前

は、本編に登場せず、ウィアードテイルズ掲載時に副題として添えられていたものの、それ以降の発行物からは欠落していた期間がある[1]。後にアーカムハ

ウスの再出版になると再び加えられるようになった。日本語翻訳でも、当事情を見逃された『ラヴクラフト全集2巻』などの初期の翻訳では、この小説そのもの

が故人の手記である点が抜け落ちている。 |

| ジョージ・ギャマル・エインジェル教授(George

Gammell Angell) |

1926年に92歳で死去。ロード・アイランド州プロヴィデンスにある

ブラウン大学セム語族諸言語学科の名誉教授で、クトゥルフ教団について調べていた。

ニューポートで船から降りて帰宅途中、船員らしい風体の黒人がぶつかられたあと、突然倒れ死亡。医師たちは急な坂道を急足で登ったため、心臓に何らかの病

変が起こって死に至ったのだと結論付けた。 |

| ヘンリー・アンソニー・ウィルコックス(Henry Anthony

Wilcox) |

プロヴィデンス在住の青年彫刻家。古代都市の夢を見て、夢に現れた古代

文字を粘土板に再現し、エインジェル教授に解読を依頼する。悪夢を見なくなると、悪夢を見ていた期間の出来事や教授に依頼したという記憶を失う。 |

| ジョン・レイモンド・ルグラース警視正(John Raymond

Legrasse) |

ニューオーリンズの警官。1907年のある事件で、小さな石像を入手す

る。 |

| ウィリアム・チャニング・ウェブ教授(William

Channing Webb) |

プリンストン大学の教授。1860年にグリーンランドで奇怪な儀式と接

触し、1908年の学会でルグラース警部の持ち込んだ石像を見て解説する。 |

| グスタフ・ヨハンセン(Gustaf Johansen) |

ノルウェー人の船乗り。エンマ号11人で唯一の生存者。生還するも衰弱

し、後にオスロで謎の死を遂げる。11人の船員たちは、3人が狂信者の船との海戦で殺され、6人がルルイエで命を落とし、ヨハンセンと共に船で脱出したも

う1人も救出が来る前に力尽きた。 |

| アンゲコク(Angakoq) |

グリーンランドのイヌイットの呪術祭司。悪魔トルナスクに生贄を捧げ

る。 |

| カストロ(Castro) |

1907年の事件の逮捕者。メスティーソの老人。クトゥルフ教団の不死

の指導者と会ったと自称する。1926年時点ではすでに死去している。 |

| クトゥルフ(Cthulhu) |

エインジェル教授の論文に現れる邪神。信者は世界各地におり、グリーン

ランド、ニューオーリンズ、南太平洋で同一の神像が見つかっている。 |

| クトゥル

フの呼び声 (小説)--ウィキペディア日本語 |

|

| Shaping her thinking about the

times called Anthropocene and “multi-faced Gaïa” (Stengers’s term) in

companionable friction with Latour, Isabelle Stengers does not ask that

we recompose ourselves to become able, perhaps, to “face Gaïa.” But

like Latour and even more like Le Guin, one of her most generative SF

writers, Stengers is adamant about changing the story. Focusing on

intrusion rather than composition, Stengers calls Gaia a fearful and

devastating power that intrudes on our categories of thought, that

intrudes on thinking itself. Earth/Gaia is maker and destroyer, not

resource to be exploited or ward to be protected or nursing mother

promising nourishment. Gaia is not a person but complex systemic

phenomena that compose a living planet. Gaia’s intrusion into our

affairs is a radically materialist event that collects up multitudes.

This intrusion threatens not life on Earth itself — microbes will

adapt, to put it mildly — but threatens the livability of Earth for

vast kinds, species, assemblages, and individuals in an “event” already

under way called the Sixth Great Extinction. Stengers, like Bruno Latour, evokes the name of Gaia in the way James Lovelock and Lynn Margulis did, to name complex nonlinear couplings between processes that compose and sustain entwined but nonadditive subsystems as a partially cohering systemic whole. In this hypothesis, Gaia is autopoietic — self-forming, boundary maintaining, contingent, dynamic, and stable under some conditions but not others. Gaia is not reducible to the sum of its parts, but achieves finite systemic coherence in the face of perturbations within parameters that are themselves responsive to dynamic systemic processes. Gaia does not and could not care about human or other biological beings’ intentions or desires or needs, but Gaia puts into question our very existence, we who have provoked its brutal mutation that threatens both human and nonhuman livable presents and futures. Gaia is not about a list of questions waiting for rational policies; Gaia is an intrusive event that undoes thinking as usual. “She is what specifically questions the tales and refrains of modern history. There is only one real mystery at stake, here: it is the answer we, meaning those who belong to this history, may be able to create as we face the consequences of what we have provoked.”14 https://www.e-flux.com/journal/75/67125/tentacular-thinking-anthropocene-capitalocene-chthulucene/ |

人新世と「多面的なガイア」(ステンガーズの用語)と呼ばれる時代につ

いて、ラトゥールとの友好的な摩擦の中で思考を形成しているイザベル・ステンガーズは、おそらく「ガイアと向き合う」ことができるようになるために、私た

ちが自分自身を再構成することを求めてはいない。しかし、ラトゥールのように、そしてSF作家のなかでも最も創造的な作家のひとりであるル=グウィンのよ

うに、ステンガーズは物語を変えることに固執する。構成よりも侵入に焦点を当て、ステンガーズはガイアを、私たちの思考のカテゴリーに侵入し、思考そのも

のに侵入する、恐ろしく破滅的な力と呼んでいる。地球/ガイアは創造者であり破壊者であり、搾取されるべき資源でも、保護されるべき被保護者でも、栄養を

約束する哺育母でもない。ガイアは人ではなく、生きている惑星を構成する複雑なシステム現象なのだ。ガイアが私たちの問題に介入してくるのは、根本的に唯

物論的な出来事であり、多くの人々を集めてしまう。この侵入は、地球上の生命そのものを脅かすものではなく、控えめに言っても微生物は適応するだろうが、

すでに進行中の「第6の大絶滅」と呼ばれる「出来事」において、膨大な種類、種、集合体、個体にとっての地球の住みやすさを脅かしている。 ステンガーズは、ブルーノ・ラトゥールのように、ジェームズ・ラブロックやリン・マーグリスが行ったように、ガイアの名を想起させる。それは、部分的にま とまったシステム全体として、絡み合いながらも非相加的なサブシステムを構成し、維持するプロセス間の複雑な非線形結合に名前をつけるためである。この仮 説では、ガイアはオートポイエティックであり、自己形成的で、境界を維持し、偶発的で、ダイナミックで、ある条件下では安定するが、他の条件下では安定し ない。ガイアは部分の総和には還元できないが、動的なシステム的プロセスに反応するパラメータの中で、摂動に直面して有限のシステム的一貫性を達成する。 ガイアは、人間や他の生物学的存在の意図や欲望やニーズを気にしないし、気にするはずもない。しかしガイアは、人間や人間以外の生物の住みやすい現在と未 来の両方を脅かす残忍な変異を引き起こした私たちの存在そのものに疑問を投げかけている。ガイアは、合理的な政策を待ち望む疑問の羅列ではない。ガイア は、通常の思考を覆す侵入的な出来事なのだ。「ガイアは、現代史の物語や教訓に疑問を投げかける存在なのだ。それは、私たち、つまりこの歴史に属する者た ちが、私たちが引き起こしたことの結果に直面する中で作り出せるかもしれない答えである。"14 |

| Anthropocene So, what have we provoked? Writing in the midst of California’s historic multiyear drought and the explosive fire season of 2015, I need the photograph of a fire set deliberately in June 2009 by Sustainable Resource Alberta near the Saskatchewan River Crossing on the Icefields Parkway in order to stem the spread of mountain pine beetles, to create a fire barrier to future fires, and to enhance biodiversity. The hope is that this fire acts as an ally for resurgence. The devastating spread of the pine beetle across the North American West is a major chapter of climate change in the Anthropocene. So too are the predicted megadroughts and the extreme and extended fire seasons. Fire in the North American West has a complicated multispecies history; fire is an essential element for ongoing, as well as an agent of double death, the killing of ongoingness. The material semiotics of fire in our times are at stake. Thus it is past time to turn directly to the time-space-global thing called Anthropocene. The term seems to have been coined in the early 1980s by University of Michigan ecologist Eugene Stoermer (d. 2012), an expert in freshwater diatoms. He introduced the term to refer to growing evidence for the transformative effects of human activities on the Earth. The name Anthropocene made a dramatic star appearance in globalizing discourses in 2000 when the Dutch Nobel Prize – winning atmospheric chemist Paul Crutzen joined Stoermer to propose that human activities had been of such a kind and magnitude as to merit the use of a new geological term for a new epoch, superseding the Holocene, which dated from the end of the last ice age, or the end of the Pleistocene, about twelve thousand years ago. Anthropogenic changes signaled by the mid-eighteenth-century steam engine and the planet-changing exploding use of coal were evident in the airs, waters, and rocks. Evidence was mounting that the acidification and warming of the oceans are rapidly decomposing coral reef ecosystems, resulting in huge ghostly white skeletons of bleached and dead or dying coral. That a symbiotic system — coral, with its watery world-making associations of cnidarians and zooanthellae with many other critters too — indicated such a global transformation will come back into our story. But for now, notice that the Anthropocene obtained purchase in popular and scientific discourse in the context of ubiquitous urgent efforts to find ways of talking about, theorizing, modeling, and managing a Big Thing called Globalization. Climate-change modeling is a powerful positive feedback loop provoking change-of-state in systems of political and ecological discourses. That Paul Crutzen was both a Nobel laureate and an atmospheric chemist mattered. By 2008, many scientists around the world had adopted the not-yet-official but increasingly indispensable term; and myriad research projects, performances, installations, and conferences in the arts, social sciences, and humanities found the term mandatory in their naming and thinking, not least for facing both accelerating extinctions across all biological taxa and also multispecies, including human, immiseration across the expanse of Terra. Fossil-burning human beings seem intent on making as many new fossils as possible as fast as possible. They will be read in the strata of the rocks on the land and under the waters by the geologists of the very near future, if not already. Perhaps, instead of the fiery forest, the icon for the Anthropocene should be Burning Man! https://www.e-flux.com/journal/75/67125/tentacular-thinking-anthropocene-capitalocene-chthulucene/ |

アントロポセン では、私たちは何を引き起こしたのだろうか?カリフォルニアの歴史的な数年にわたる干ばつと2015年の爆発的な火災の季節の真っ只中に、私は2009年 6月にアイスフィールド・パークウェイのサスカチュワン・リバー・クロッシングの近くで、サステイナブル・リソース・アルバータ社がマウンテン・パイン・ ビートルの蔓延を食い止め、将来の火災に対する防火壁を作り、生物多様性を高めるために意図的に放った火災の写真を必要としている。この火災が復活のため の味方となることを期待している。北米西部におけるマツクイムシの壊滅的な蔓延は、人新世における気候変動の主要な章である。予測される巨大干ばつや極端 で長期化する火災シーズンも同様である。北アメリカ西部における火は、複雑な多種多様の歴史を持っている。火は、現在進行中のものにとって不可欠な要素で あると同時に、二重の死、つまり現在進行中のものを殺す作用がある。現代における火の物質的記号論は危機に瀕している。 こうして、アントロポセン(人新世)と呼ばれる時空間的・地球的なものに直接目を向けるべき時が来た。この言葉は1980年代初頭、ミシガン大学の生態学 者で淡水珪藻の専門家であるユージン・ストーマー(2012年没)によって作られたようだ。彼はこの言葉を、人間活動が地球に与える影響の大きさを示す証 拠の増加を意味する言葉として紹介した。2000年、ノーベル賞を受賞したオランダの大気化学者ポール・クルッツェンがストーマーと共同で、人間の活動 が、約1万2千年前の最後の氷河期の終わり、つまり更新世の終わりを意味する完新世に取って代わる、新しい地質学用語の使用に値するような種類と規模で あったことを提唱したとき、人新世という名称はグローバル化する言説の中で劇的なスターとして登場した。18世紀半ばの蒸気機関や、地球を一変させる石炭 の爆発的な使用によってもたらされた人為的な変化は、大気、水、岩石にはっきりと現れていた。海の酸性化と温暖化がサンゴ礁の生態系を急速に分解し、白化 したサンゴや死滅したサンゴの巨大な亡霊のような白い骸骨を生み出しているという証拠が次々と出てきた。共生システムであるサンゴが、刺胞動物や褐虫藻と 他の多くの生物たちとの水中世界を作る仲間であることが、このような世界的な変化を示していたことは、また後日お話することになるだろう。 しかし今のところ、人新世は、グローバリゼーションという「大きなもの」について語り、理論化し、モデル化し、管理する方法を見出そうとする、どこにでも ある緊急の努力の中で、一般の人々や科学者の言説の中で購入されたことに注目してほしい。気候変動モデリングは、政治的・生態学的言説のシステムにおい て、国家の変化を引き起こす強力な正のフィードバックループである。ポール・クルッツェンがノーベル賞受賞者であり、大気化学者であったことは重要であ る。また、芸術、社会科学、人文科学における無数の研究プロジェクト、パフォーマンス、インスタレーション、会議において、この用語が命名と思考において 必須であることがわかった。化石を燃やす人類は、できるだけ早く、できるだけ多くの新しい化石を作ることに躍起になっているようだ。すでにそうでないとし ても、ごく近い将来、地質学者たちは、陸上や水中の岩石の地層を読み解くだろう。おそらく、燃える森の代わりに、人新世のアイコンはバーニングマンである べきだろう! |

| The scale of burning ambitions

of fossil-making man — of this Anthropos whose hot projects for

accelerating extinctions merits a name for a geological epoch — is hard

to comprehend. Leaving aside all the other accelerating extractions of

minerals, plant and animal flesh, human homelands, and so on, surely,

we want to say, the pace of development of renewable energy

technologies and of political and technical carbon pollution-abatement

measures, in the face of palpable and costly ecosystem collapses and

spreading political disorders, will mitigate, if not eliminate, the

burden of planet-warming excess carbon from burning still more fossil

fuels. Or, maybe the financial troubles of the global coal and oil

industries by 2015 would stop the madness. Not so. Even casual

acquaintance with the daily news erodes such hopes, but the trouble is

worse than what even a close reader of IPCC documents and the press

will find. In “The Third Carbon Age,” Michael Klare, a professor of

Peace and World Security Studies at Hampshire College, lays out strong

evidence against the idea that the old age of coal, replaced by the

recent age of oil, will be replaced by the age of renewables. He

details the large and growing global national and corporate investments

in renewables; clearly, there are big profit and power advantages to be

had in this sector. And at the same time, every imaginable, and many

unimaginable, technologies and strategic measures are being pursued by

all the big global players to extract every last calorie of fossil

carbon, at whatever depth and in whatever formations of sand, mud, or

rock, and with whatever horrors of travel to distribution and use

points, to burn before someone else gets at that calorie and burns it

first in the great prick story of the first and the last beautiful

words and weapons. In what he calls the Age of Unconventional Oil and

Gas, hydrofracking is the tip of the (melting) iceberg. Melting of the

polar seas, terrible for polar bears and for coastal peoples, is very

good for big competitive military, exploration, drilling, and tanker

shipping across the northern passages. Who needs an ice-breaker when

you can count on melting ice? 22 A complex systems engineer named Brad Werner addressed a session at the meetings of the American Geophysical Union in San Francisco in 2012. His point was quite simple: scientifically speaking, global capitalism “has made the depletion of resources so rapid, convenient and barrier-free that ‘earth-human systems’ are becoming dangerously unstable in response.” Therefore, he argued, the only scientific thing to do is revolt! Movements, not just individuals, are critical. What is required is action and thinking that do not fit within the dominant capitalist culture; and, said Werner, this is a matter not of opinion, but of geophysical dynamics. The reporter who covered this session summed up Werner’s address: “He is saying that his research shows that our entire economic paradigm is a threat to ecological stability.” Werner is not the first or the last researcher and maker of matters of concern to argue this point, but his clarity at a scientific meeting is bracing. Revolt! Think we must; we must think. Actually think, not like Eichmann the Thoughtless. Of course, the devil is in the details — how to revolt? How to matter and not just want to matter? https://www.e-flux.com/journal/75/67125/tentacular-thinking-anthropocene-capitalocene-chthulucene/ |

化石を作る人間、つまり絶滅を加速させる人類は、地質学的エポックと呼

ぶにふさわしいホットなプロジェクトを行っているが、その燃える野望の規模は理解しがたい。鉱物、動植物の肉、人間の土地など、加速度的に採掘されている

ものはさておき、再生可能エネルギー技術の開発ペースと、政治的・技術的な炭素汚染削減対策は、目に見えてコストのかかる生態系の崩壊や政治的な混乱の広

がりに直面しても、化石燃料のさらなる燃焼による地球温暖化の余剰炭素の負担は、解消されないまでも、軽減されるに違いない。あるいは、2015年までに

世界の石炭産業と石油産業が財政難に陥れば、狂気の沙汰は収まるかもしれない。そうではない。日々のニュースを何気なく見ているだけでも、そのような希望

は失われるが、IPCCの文書や報道をよく読んでも、問題はもっと深刻だ。ハンプシャー・カレッジの平和・世界安全保障研究教授であるマイケル・クレア

は、『第三の炭素時代』(原題:The Third Carbon

Age)の中で、石炭の時代から石油の時代に変わり、自然エネルギーの時代になるという考えに対する強力な証拠を示している。彼は、自然エネルギーへの大

規模かつ増大する世界的な国や企業の投資を詳述している。明らかに、この分野には大きな利益と電力のメリットがある。そして同時に、想像しうる限りの、そ

して想像もつかないような技術や戦略的手段が、あらゆるグローバルな大企業によって追求されている。彼の言う「非在来型石油・ガスの時代」において、ハイ

ドロフラッシュは氷山の一角である。極地の海が溶けることは、ホッキョクグマや沿岸の人々にとっては恐ろしいことだが、競争の激しい軍事、探査、掘削、北

方海峡を渡るタンカー輸送にとっては非常に良いことなのだ。溶けた氷を当てにできるのなら、誰が砕氷船を必要とするだろうか? 22 ブラッド・ワーナーという複雑系エンジニアが、2012年にサンフランシスコで開催されたアメリカ地球物理学連合の会議で講演した。彼の主張は非常にシン プルで、科学的に言えば、グローバル資本主義は「資源の枯渇を非常に迅速かつ便利で障壁のないものにしたため、"地球と人間のシステム "はそれに応じて危険なほど不安定になりつつある」というものだった。したがって、科学的になすべきことは反乱しかない、と彼は主張した!個人ではなく、 運動が重要である。必要なのは、支配的な資本主義文化に収まらない行動と思考であり、ヴェルナーは、これは意見の問題ではなく、地球物理学的力学の問題で あると述べた。このセッションを取材した記者は、ヴェルナーの演説を要約した: 「彼の研究は、我々の経済パラダイム全体が生態系の安定を脅かしていることを示している。ヴェルナーは、この点を主張する最初でも最後でもない研究者であ り、懸念事項のメーカーである。反乱!我々は考えなければならない。思考停止のアイヒマンのようにではなく、実際に考えよう。もちろん、悪魔は細部に宿 る。どうすれば、ただ重要でありたいと思うのではなく、重要なのだろうか? |

| Capitalocene But at least one thing is crystal clear. No matter how much he might be caught in the generic masculine universal and how much he only looks up, the Anthropos did not do this fracking thing and he should not name this double-death-loving epoch. The Anthropos is not Burning Man after all. But because the word is already well entrenched and seems less controversial to many important players compared to the Capitalocene, I know that we will continue to need the term “Anthropocene.” I will use it too, sparingly; what and whom the Anthropocene collects in its refurbished netbag might prove potent for living in the ruins and even for modest terran recuperation. Still, if we could only have one word for these SF times, surely it must be the Capitalocene. Species Man did not shape the conditions for the Third Carbon Age or the Nuclear Age. The story of Species Man as the agent of the Anthropocene is an almost laughable rerun of the great phallic humanizing and modernizing Adventure, where man, made in the image of a vanished god, takes on superpowers in his secular-sacred ascent, only to end in tragic detumescence, once again. Autopoietic, self-making man came down once again, this time in tragic system failure, turning biodiverse ecosystems into flipped-out deserts of slimy mats and stinging jellyfish. Neither did technological determinism produce the Third Carbon Age. Coal and the steam engine did not determine the story, and besides the dates are all wrong, not because one has to go back to the last ice age, but because one has to at least include the great market and commodity reworldings of the long sixteenth and seventeenth centuries of the current era, even if we think (wrongly) that we can remain Euro-centered in thinking about “globalizing” transformations shaping the Capitalocene. One must surely tell of the networks of sugar, precious metals, plantations, indigenous genocides, and slavery, with their labor innovations and relocations and recompositions of critters and things sweeping up both human and nonhuman workers of all kinds. The infectious industrial revolution of England mattered hugely, but it is only one player in planet-transforming, historically situated, new-enough, worlding relations. The relocation of peoples, plants, and animals; the leveling of vast forests; and the violent mining of metals preceded the steam engine; but that is not a warrant for wringing one’s hands about the perfidy of the Anthropos, or of Species Man, or of Man the Hunter. The systemic stories of the linked metabolisms, articulations, or coproductions (pick your metaphor) of economies and ecologies, of histories and human and nonhuman critters, must be relentlessly opportunistic and contingent. They must also be relentlessly relational, sympoietic, and consequential. They are terran, not cosmic or blissed or cursed into outer space. The Capitalocene is terran; it does not have to be the last biodiverse geological epoch that includes our species too. There are so many good stories yet to tell, so many netbags yet to string, and not just by human beings. As a provocation, let me summarize my objections to the Anthropocene as a tool, story, or epoch to think with: (1) The myth system associated with the Anthropos is a setup, and the stories end badly. More to the point, they end in double death; they are not about ongoingness. It is hard to tell a good story with such a bad actor. Bad actors need a story, but not the whole story. (2) Species Man does not make history. (3) Man plus Tool does not make history. That is the story of History human exceptionalists tell. (4) That History must give way to geostories, to Gaia stories, to symchthonic stories; terrans do webbed, braided, and tentacular living and dying in sympoietic multispecies string figures; they do not do History. (5) The human social apparatus of the Anthropocene tends to be top-heavy and bureaucracy prone. Revolt needs other forms of action and other stories for solace, inspiration, and effectiveness. (6) Despite its reliance on agile computer modeling and autopoietic systems theories, the Anthropocene relies too much on what should be an “unthinkable” theory of relations, namely the old one of bounded utilitarian individualism — preexisting units in competition relations that take up all the air in the atmosphere (except, apparently, carbon dioxide). (7) The sciences of the Anthropocene are too much contained within restrictive systems theories and within evolutionary theories called the Modern Synthesis, which for all their extraordinary importance have proven unable to think well about sympoiesis, symbiosis, symbiogenesis, development, webbed ecologies, and microbes. That’s a lot of trouble for adequate evolutionary theory. (8) Anthropocene is a term most easily meaningful and usable by intellectuals in wealthy classes and regions; it is not an idiomatic term for climate, weather, land, care of country, or much else in great swathes of the world, especially but not only among indigenous peoples. I am aligned with feminist environmentalist Eileen Crist when she writes against the managerial, technocratic, market-and-profit besotted, modernizing, and human-exceptionalist business-as-usual commitments of so much Anthropocene discourse. This discourse is not simply wrong-headed and wrong-hearted in itself; it also saps our capacity for imagining and caring for other worlds, both those that exist precariously now (including those called wilderness, for all the contaminated history of that term in racist settler colonialism) and those we need to bring into being in alliance with other critters, for still possible recuperating pasts, presents, and futures. “Scarcity’s deepening persistence, and the suffering it is auguring for all life, is an artifact of human exceptionalism at every level.” Instead, a humanity with more earthly integrity “invites the priority of our pulling back and scaling down, of welcoming limitationsof our numbers, economies, and habitats for the sake of a higher, more inclusive freedom and quality of life.” If Humans live in History and the Earthbound take up their task within the Anthropocene, too many Posthumans (and posthumanists, another gathering altogether) seem to have emigrated to the Anthropocene for my taste. Perhaps my human and nonhuman people are the dreadful Chthonic ones who snake within the tissues of Terrapolis. Note that insofar as the Capitalocene is told in the idiom of fundamentalist Marxism, with all its trappings of Modernity, Progress, and History, that term is subject to the same or fiercer criticisms. The stories of both the Anthropocene and the Capitalocene teeter constantly on the brink of becoming much Too Big. Marx did better than that, as did Darwin. We can inherit their bravery and capacity to tell big-enough stories without determinism, teleology, and plan. Historically situated relational worldings make a mockery both of the binary division of nature and society and of our enslavement to Progress and its evil twin, Modernization. The Capitalocene was relationally made, and not by a secular godlike anthropos, a law of history, the machine itself, or a demon called Modernity. The Capitalocene must be relationally unmade in order to compose in material-semiotic SF patterns and stories something more livable, something Ursula K. Le Guin could be proud of. Shocked anew by our — billions of Earth habitants’, including your and my — ongoing daily assent in practice to this thing called capitalism, Philippe Pignarre and Isabelle Stengers note that denunciation has been singularly ineffective, or capitalism would have long ago vanished from the Earth. A dark bewitched commitment to the lure of Progress (and its polar opposite) lashes us to endless infernal alternatives, as if we had no other ways to reworld, reimagine, relive, and reconnect with each other, in multispecies well-being. This explication does not excuse us from doing many important things better; quite the opposite. Pignarre and Stengers affirm on-the-ground collectives capable of inventing new practices of imagination, resistance, revolt, repair, and mourning, and of living and dying well. They remind us that the established disorder is not necessary; another world is not only urgently needed, it is possible, but not if we are ensorcelled in despair, cynicism, or optimism, and the belief/disbelief discourse of Progress. Many Marxist critical and cultural theorists, at their best, would agree. So would the tentacular ones. https://www.e-flux.com/journal/75/67125/tentacular-thinking-anthropocene-capitalocene-chthulucene/ |

キャピタロセン しかし、少なくともはっきりしていることがある。どんなに一般的な男性的普遍性に囚われ、上ばかり見ていたとしても、アントロポスはこのフラッキングを やったわけではないし、この二重の死を愛するエポックに名前をつけるべきでもない。アントロポスはバーニングマンではない。しかし、この言葉はすでに定着 しており、キャピタロセン(資本新世)に比べれば、多くの重要人物にとって論争の余地が少ないように思える。人新世が何を、誰を、その改装されたネット バッグに集めるかは、廃墟の中で生きるために、そしてささやかなテランの復興のためにさえ、強力であることが証明されるかもしれない。 それでも、このSF的な時代を表す言葉がひとつだけあるとすれば、それはきっと「キャピタロセン(資本新世)」に違いない。 種人類は、第三次炭素時代や核時代の条件を形作ったわけではない。人間新世の代理人としての「種人間」の物語は、男根を人間化し近代化する大冒険のほとん ど笑い話のような再演であり、そこでは、消え去った神に似せて作られた人間が、世俗的で神聖な上昇の中で超大国を手に入れるが、悲劇的な終焉を迎えるだけ である。オートポイエティックに自己形成する人間は、今度は悲劇的なシステム不全に陥り、生物多様性の生態系をぬるぬるしたマットと刺すようなクラゲの砂 漠に変えてしまった。技術的決定論が第三次炭素時代を生み出したわけでもない。石炭と蒸気機関はこの物語を決定づけたわけではないし、その上、年代はすべ て間違っている。最終氷河期まで遡らなければならないからではなく、資本新世を形成する「グローバル化」の変容について考えるのにヨーロッパ中心のままで いられると(間違って)考えているとしても、少なくとも、現在の時代の長い16世紀と17世紀の大市場と商品の再世界化を含めなければならないからであ る。砂糖、貴金属、プランテーション、先住民の大量虐殺、奴隷制のネットワークは、労働革新と移転、生物と事物の再構成によって、あらゆる種類の人間と人 間以外の労働者を一網打尽にした。イギリスの感染産業革命は非常に重要であったが、それは地球を変革し、歴史的に位置づけられ、新しい十分な、世界化する 関係性のひとつのプレーヤーに過ぎない。蒸気機関に先立って、民族や動植物の移動、広大な森林の平地化、金属の乱暴な採掘が行われたが、だからといって、 人類や種人類、狩猟民族の背信行為に手を焼く理由にはならない。 経済と生態系、歴史と人間、そして人間以外の生き物の、代謝、連関、あるいは共同生産(比喩はお好みで)のシステマティックな物語は、容赦なく日和見的で 偶発的でなければならない。それらはまた、容赦なく関係的で、共感的で、結果的でなければならない。それらはテラン的なものであり、宇宙的なものでもなけ れば、宇宙空間に祝福されたり呪われたりするものでもない。キャピタロセンは地球的なものであり、私たちの種を含む最後の生物多様性のある地質学的エポッ クである必要はない。人類だけでなく、まだ語られていない物語、まだ結ばれていない網袋がたくさんあるのだ。 挑発の意味を込めて、人新世を考えるためのツール、物語、エポックとしての人新世に対する私の反論をまとめてみよう: (1) アントロポスにまつわる神話システムは仕組まれたもので、物語はひどい結末を迎える。もっと言えば、物語は二重の死で終わる。このような悪い役者を使って 良い物語を語るのは難しい。悪い役者にはストーリーは必要だが、物語全体は必要ない。 (2) 種の人間は歴史を作らない。 (3) 人間+道具は歴史を作らない。それは人間の例外主義者が語る歴史の物語である。 (4) その歴史は、地質学的な物語、ガイアの物語、シンキトニックな物語に道を譲らなければならない。テラ人は、網状、編組状、触手状の生と死をシンポイエ ティックな多種のひも状図形で行うが、彼らは歴史を行わない。 (5) 人新世の人間の社会機構は、頭でっかちで官僚主義になりがちである。反乱は、慰め、インスピレーション、有効性のために、他の行動形態や他の物語を必要と する。 (6) 俊敏なコンピュータ・モデリングとオートポイエティック・システム理論に依存しているにもかかわらず、人新世は「考えられない」はずの関係論、すなわち境 界功利主義的個人主義の古い理論に頼りすぎている。 (7) 人新世の科学は、制限的なシステム理論や現代総合と呼ばれる進化理論に収められすぎており、その並外れた重要性にもかかわらず、シンポイエーシス、共生、 共生発生、発生、網の目のような生態系、微生物についてうまく考えることができないことが証明されている。これは、適切な進化論にとっては非常に厄介なこ とである。 (8) 人新世という言葉は、裕福な階層や地域の知識人にとって最も意味がわかりやすく、使いやすい言葉であり、気候、天候、土地、国土、その他多くのことを表す 慣用的な言葉ではない。 フェミニスト環境保護主義者のアイリーン・クリストが、人新世の言説の多くに見られる、経営的、技術主義的、市場主義的、利益主義的、近代化主義的、そし て人間排他主義的なビジネス・アズ・ユージューアルへのコミットメントに反対しているとき、私は彼女に賛同する。このような言説は、単にそれ自体が誤った 考えや心得違いであるというだけでなく、現在不安定に存在する世界(人種差別的な入植者植民地主義において原生地域と呼ばれるこの言葉が汚染された歴史が あるにせよ、そのような世界も含む)や、他の生物と連携して、過去、現在、未来を回復する可能性のある世界を実現させる必要がある世界など、他の世界を想 像し、思いやる私たちの能力を奪っている。「欠乏が深まる一方であること、そして欠乏がすべての生命にもたらす苦しみは、あらゆるレベルにおける人間の例 外主義の産物である。その代わりに、より地球的な誠実さを持つ人類は、「より高い、より包括的な自由と生活の質のために、私たちの数、経済、生息地の制限 を歓迎し、後退し、縮小することの優先順位を誘う」。 人類が歴史の中に生き、地球人が人新世の中でその使命を果たすとすれば、ポスト・ヒューマン(そしてポスト・ヒューマニスト、これはまた別の集まりだが) は、私の好みからすると、人新世に移住した人が多すぎるように思える。おそらく、私の人間や非人間は、テラポリスの組織の中で蛇行する恐ろしいクト族のよ うなものなのだろう。 資本新世が原理主義的マルクス主義のイディオムで語られる限りにおいて、近代性、進歩、歴史といったあらゆる装いを持つこの用語は、同じかそれ以上に激し い批判にさらされることに注意されたい。人新世と資本新世の両方の物語は、あまりにも大きくなりすぎるという瀬戸際で常に揺れている。マルクスもダーウィ ンも、それよりはましだった。私たちは、決定論や目的論や計画なしに、十分に大きな物語を語る彼らの勇気と能力を受け継ぐことができる。 歴史的に位置づけられた関係的世界観は、自然と社会の二元的な区分と、進歩とその邪悪な双子である近代化への私たちの隷属の両方を嘲笑する。資本新世は関 係的に作られたのであり、世俗的な神のような人間や、歴史の法則や、機械そのものや、近代という悪魔によって作られたのではない。アーシュラ・K・ル=グ ウィンが誇りに思うような、より住みやすいものを物質記号論的なSFのパターンと物語で構成するためには、資本新世は関係的に解かれなければならない。 フィリップ・ピニャールとイザベル・ステンガーズは、資本主義と呼ばれるものに対して、私たち(あなたや私を含む何十億もの地球居住者)が日常的に同意し 続けていることにあらためて衝撃を受けた。進歩の誘惑(そしてその対極にあるもの)への暗い呪術的なコミットメントが、私たちを果てしない地獄のような選 択肢に縛り付ける。あたかも私たちには、多種多様な幸福の中で、再世界化し、再想像し、追体験し、互いにつながり直す方法が他にないかのように。この説明 は、私たちが多くの重要なことをよりよく行うことを免罪するものではない。ピニャーレとステンガーズは、想像力、抵抗、反乱、修復、弔い、そしてよく生 き、よく死ぬという新たな実践を発明することのできる、現場の集団性を肯定する。もうひとつの世界は緊急に必要なだけでなく、可能なのだ。しかし、絶望や 冷笑、楽観主義、進歩の信念/不信仰の言説に取り憑かれていては、そうはならない。多くのマルクス主義的な批評理論家、文化理論家も、その最良の点では同 意するだろう。触らぬ神に祟りなしである。 |

| Chthulucene Reaching back to generative complex systems approaches by Lovelock and Margulis, Gaia figures the Anthropocene for many contemporary Western thinkers. But an unfurling Gaia is better situated in the Chthulucene, an ongoing temporality that resists figuration and dating and demands myriad names. Arising from Chaos, Gaia was and is a powerful intrusive force, in no one’s pocket, no one’s hope for salvation, capable of provoking the late twentieth century’s best autopoietic complex systems thinking that led to recognizing the devastation caused by anthropogenic processes of the last few centuries, a necessary counter to the Euclidean figures and stories of Man. Brazilian anthropologists and philosophers Eduardo Viveiros de Castro and Déborah Danowski exorcise lingering notions that Gaia is confined to the ancient Greeks and subsequent Eurocultures in their refiguring the urgencies of our times in the post-Eurocentric conference “The Thousand Names of Gaia.” Names, not faces, not morphs of the same, something else, a thousand somethings else, still telling of linked ongoing generative and destructive worlding and reworlding in this age of the Earth. We need another figure, a thousand names of something else, to erupt out of the Anthropocene into another, big-enough story. Bitten in a California redwood forest by spidery Pimoa chthulhu, I want to propose snaky Medusa and the many unfinished worldings of her antecedents, affiliates, and descendants. Perhaps Medusa, the only mortal Gorgon, can bring us into the holobiomes of Terrapolis and heighten our chances for dashing the twenty-first-century ships of the Heroes on a living coral reef instead of allowing them to suck the last drop of fossil flesh out of dead rock. The terra-cotta figure of Potnia Theron, the Mistress of the Animals, depicts a winged goddess wearing a split skirt and touching a bird with each hand. She is a vivid reminder of the breadth, width, and temporal reach into pasts and futures of chthonic powers in Mediterranean and Near Eastern worlds and beyond. Potnia Theron is rooted in Minoan and then Mycenean cultures and infuses Greek stories of the Gorgons (especially the only mortal Gorgon, Medusa) and of Artemis. A kind of far-traveling Ur-Medusa, the Lady of the Beasts is a potent link between Crete and India. The winged figure is also called Potnia Melissa, Mistress of the Bees, draped with all their buzzing-stinging-honeyed gifts. Note the acoustic, tactile, and gustatory senses elicited by the Mistress and her sympoietic, more-than-human flesh. The snakes and bees are more like stinging tentacular feelers than like binocular eyes, although these critters see too, in compound-eyed insectile and many-armed optics. In many incarnations around the world, the winged bee goddesses are very old, and they are much needed now. Potnia Theron/Melissa’s snaky locks and Gorgon face tangle her with a diverse kinship of chthonic earthly forces that travel richly in space and time. The Greek word Gorgon translates as dreadful, but perhaps that is an astralized, patriarchal hearing of much more aweful stories and enactments of generation, destruction, and tenacious, ongoing terran finitude. Potnia Theron/Melissa/Medusa give faciality a profound makeover, and that is a blow to modern humanist (including technohumanist) figurations of the forward-looking, sky-gazing Anthropos. Recall that the Greek chthonios means “of, in, or under the Earth and the seas” — a rich terran muddle for SF, science fact, science fiction, speculative feminism, and speculative fabulation. The chthonic ones are precisely not sky gods, not a foundation for the Olympiad, not friends to the Anthropocene or Capitalocene, and definitely not finished. The Earthbound can take heart — as well as action. The Gorgons are powerful winged chthonic entities without a proper genealogy; their reach is lateral and tentacular; they have no settled lineage and no reliable kind (genre, gender), although they are figured and storied as female. In old versions, the Gorgons twine with the Erinyes (Furies), chthonic underworld powers who avenge crimes against the natural order. In the winged domains, the bird-bodied Harpies carry out these vital functions. Now, look again at the birds of Potnia Theron and ask what they do. Are the Harpies their cousins? Around 700 BCE Hesiod imagined the Gorgons as sea demons and gave them sea deities for parents. I read Hesiod’s Theogony as laboring to stabilize a very bumptious queer family. The Gorgons erupt more than emerge; they are intrusive in a sense akin to what Stengers understands by Gaia. The Gorgons turned men who looked into their living, venomous, snake-encrusted faces into stone. I wonder what might have happened if those men had known how to politely greet the dreadful chthonic ones. I wonder if such manners can still be learned, if there is time to learn now, or if the stratigraphy of the rocks will only register the ends and end of a stony Anthropos. Because the deities of the Olympiad identified her as a particularly dangerous enemy to the sky gods’ succession and authority, mortal Medusa is especially interesting for my efforts to propose the Chthulucene as one of the big-enough stories in the netbag for staying with the trouble of our ongoing epoch. I resignify and twist the stories, but no more than the Greeks themselves constantly did. The hero Perseus was dispatched to kill Medusa; and with the help of Athena, head-born favorite daughter of Zeus, he cut off the Gorgon’s head and gave it to his accomplice, this virgin goddess of wisdom and war. Putting Medusa’s severed head face-forward on her shield, the Aegis, Athena, as usual, played traitor to the Earthbound; we expect no better from motherless mind children. But great good came of this murder-for-hire, for from Medusa’s dead body came the winged horse Pegasus. Feminists have a special friendship with horses. Who says these stories do not still move us materially? And from the blood dripping from Medusa’s severed head came the rocky corals of the western seas, remembered today in the taxonomic names of the Gorgonians, the coral-like sea fans and sea whips, composed in symbioses of tentacular animal cnidarians and photosynthetic algal-like beings called zooanthellae. With the corals, we turn definitively away from heady facial representations, no matter how snaky. Even Potnia Theron, Potnia Melissa, and Medusa cannot alone spin out the needed tentacularities. In the tasks of thinking, figuring, and storytelling, the spider of my first pages, Pimoa chthulhu, allies with the decidedly nonvertebrate critters of the seas. Corals align with octopuses, squids, and cuttlefish. Octopuses are called spiders of the seas, not only for their tentacularity, but also for their predatory habits. The tentacular chthonic ones have to eat; they are at table, cum panis, companion species of terra. They are good figures for the luring, beckoning, gorgeous, finite, dangerous precarities of the Chthulucene. This Chthulucene is neither sacred nor secular; this earthly worlding is thoroughly terran, muddled, and mortal — and at stake now. Mobile, many-armed predators, pulsating through and over the coral reefs, octopuses are called spiders of the sea. And so Pimoa chthulhu and Octopus cyanea meet in the webbed tales of the Chthulucene. All of these stories are a lure to proposing the Chthulucene as a needed third story, a third netbag for collecting up what is crucial for ongoing, for staying with the trouble. The chthonic ones are not confined to a vanished past. They are a buzzing, stinging, sucking swarm now, and human beings are not in a separate compost pile. We are humus, not Homo, not anthropos; we are compost, not posthuman. As a suffix, the word kainos, “-cene,” signals new, recently made, fresh epochs of the thick present. To renew the biodiverse powers of terra is the sympoietic work and play of the Chthulucene. Specifically, unlike either the Anthropocene or the Capitalocene, the Chthulucene is made up of ongoing multispecies stories and practices of becoming-with in times that remain at stake, in precarious times, in which the world is not finished and the sky has not fallen — yet. We are at stake to each other. Unlike the dominant dramas of Anthropocene and Capitalocene discourse, human beings are not the only important actors in the Chthulucene, with all other beings able simply to react. The order is reknitted: human beings are with and of the Earth, and the biotic and abiotic powers of this Earth are the main story. However, the doings of situated, actual human beings matter. It matters with which ways of living and dying we cast our lot rather than others. It matters not just to human beings, but also to those many critters across taxa which and whom we have subjected to exterminations, extinctions, genocides, and prospects of futurelessness. Like it or not, we are in the string figure game of caring for and with precarious worldings made terribly more precarious by fossil-burning man making new fossils as rapidly as possible in orgies of the Anthropocene and Capitalocene. Diverse human and nonhuman players are necessary in every fiber of the tissues of the urgently needed Chthulucene story. The chief actors are not restricted to the too-big players in the too-big stories of Capitalism and the Anthropos, both of which invite odd apocalyptic panics and even odder disengaged denunciations rather than attentive practices of thought, love, rage, and care. Both the Anthropocene and the Capitalocene lend themselves too readily to cynicism, defeatism, and self-certain and self-fulfilling predictions, like the “game over, too late” discourse I hear all around me these days, in both expert and popular discourses, in which both technotheocratic geoengineering fixes and wallowing in despair seem to coinfect any possible common imagination. Encountering the sheer not-us, more-than-human worlding of the coral reefs, with their requirements for ongoing living and dying of their myriad critters, is also to encounter the knowledge that at least 250 million human beings today depend directly on the ongoing integrity of these holobiomes for their own ongoing living and dying well. Diverse corals and diverse people and peoples are at stake to and with each other. Flourishing will be cultivated as a multispecies response-ability without the arrogance of the sky gods and their minions, or else biodiverse terra will flip out into something very slimy, like any overstressed complex adaptive system at the end of its abilities to absorb insult after insult. Corals helped bring the Earthbound into consciousness of the Anthropocene in the first place. From the start, uses of the term Anthropocene emphasized human-induced warming and acidification of the oceans from fossil-fuel-generated CO2 emissions. Warming and acidification are known stressors that sicken and bleach coral reefs, killing the photosynthesizing zooanthellae and so ultimately their cnidarian symbionts and all of the other critters belonging to myriad taxa whose worlding depends on intact reef systems. Corals of the seas and lichens of the land also bring us into consciousness of the Capitalocene, in which deep-sea mining and drilling in oceans and fracking and pipeline construction across delicate lichen-covered northern landscapes are fundamental to accelerating nationalist, transnationalist, and corporate unworlding. But coral and lichen symbionts also bring us richly into the storied tissues of the thickly present Chthulucene, where it remains possible — just barely — to play a much better SF game, in nonarrogant collaboration with all those in the muddle. We are all lichens; so we can be scraped off the rocks by the Furies, who still erupt to avenge crimes against the Earth. Alternatively, we can join in the metabolic transformations between and among rocks and critters for living and dying well. “ ‘Do you realize,’ the phytolinguist will say to the aesthetic critic, ‘that [once upon a time] they couldn’t even read Eggplant?’ And they will smile at our ignorance, as they pick up their rucksacks and hike on up to read the newly deciphered lyrics of the lichen on the north face of Pike’s Peak.’ ” Attending to these ongoing matters returns me to the question that began this text. What happens when human exceptionalism and the utilitarian individualism of classical political economics become unthinkable in the best sciences across the disciplines and interdisciplines? Seriously unthinkable: not available to think with. Why is it that the epochal name of the Anthropos imposed itself at just the time when understandings and knowledge practices about and within symbiogenesis and sympoietics are wildly and wonderfully available and generative in all the humusities, including noncolonizing arts, sciences, and politics? What if the doleful doings of the Anthropocene and the unworldings of the Capitalocene are the last gasps of the sky gods, not guarantors of the finished future, game over? It matters which thoughts think thoughts. We must think! The unfinished Chthulucene must collect up the trash of the Anthropocene, the exterminism of the Capitalocene, and chipping and shredding and layering like a mad gardener, make a much hotter compost pile for still possible pasts, presents, and futures. https://www.e-flux.com/journal/75/67125/tentacular-thinking-anthropocene-capitalocene-chthulucene/ |

クトゥルセン(クトゥルフ世) ラブロックやマーギュリスによる生成的複雑系アプローチにさかのぼると、ガイアは多くの現代西洋思想家にとって人新世の姿をしている。しかし、展開するガ イアは、形象化や年代測定に抵抗し、無数の名称を要求する現在進行形の時間性であるクトゥルーセンの中に、よりよく位置づけられる。カオスから発生したガ イアは、誰の懐にも入らず、誰の救済の望みもない、強力な侵入力であり、20世紀後半の最高のオートポイエティックな複雑系思考を刺激することができた。 それは、ここ数世紀の人為的プロセスによって引き起こされた荒廃を認識することにつながり、人間のユークリッド的な図形や物語に必要なカウンターとなっ た。ブラジルの人類学者であり哲学者でもあるエドゥアルド・ヴィヴェイロス・デ・カストロとデボラ・ダノウスキーは、ポスト・ヨーロッパ中心主義会議 "The Thousand Names of Gaia "において、現代の緊急性を再認識する中で、ガイアは古代ギリシャ人やその後のヨーロッパ文化圏に限定されたものであるという長引く概念を払拭した。名 前、顔ではなく、同じものの変容でもなく、別の何か、別の千の何かが、地球のこの時代において進行中の生成と破壊の世界化と再世界化を物語っている。人新 世からもうひとつの大きな物語を紡ぎ出すために、私たちにはもうひとりの人物、千の別の何かの名前が必要なのだ。カリフォルニアのレッドウッドの森で、蜘 蛛のようなピモア・クトゥルフに噛まれた私は、蛇のようなメドゥーサと、彼女の先祖、関連会社、子孫の未完成の世界観を提案したい。おそらくメドゥーサ は、唯一の死すべきゴルゴンであり、我々をテラポリスのホロビオームに導き、21世紀の英雄たちの船を、死んだ岩から化石の肉を最後の一滴まで吸い取らせ る代わりに、生きたサンゴ礁に墜落させるチャンスを高めてくれるだろう。 テラコッタ製の「動物の女王」ポトニア・セロンのフィギュアは、スカートを分け、両手で鳥に触れる有翼の女神を描いている。彼女は、地中海と近東の世界、 そしてそれ以外の世界における、クトニック・パワーの過去と未来への広がり、幅、そして時間的な広がりを鮮やかに思い起こさせる存在である。ポトニア・セ ロンはミノア、そしてミケーネ文化に根ざし、ギリシャ神話のゴルゴン(特に唯一の死すべきゴルゴン、メドゥーサ)とアルテミスの物語を吹き込んでいる。遠 くを旅するウル・メドゥーサのようなもので、獣の女性はクレタとインドを結ぶ強力な存在である。この翼のある人物はまた、蜂の愛人ポトニア・メリッサとも 呼ばれ、蜂がブンブンと刺す蜂蜜のような贈り物をまとっている。愛人と彼女の共感的で人間以上の肉体によって引き出される音響、触覚、味覚に注目してほし い。蛇や蜂は双眼鏡の目というよりは、刺すような触覚のようだが、これらの生物も複眼の昆虫や多腕の光学系で見ている。 世界中の多くの化身において、翼を持つ蜂の女神は非常に古い存在であり、今大いに必要とされている。ポトニア・セロン/メリッサのいびつな髪とゴルゴンの 顔は、時空を豊かに旅するクトニックな大地の力の多様な親族と彼女を絡め取る。ギリシア語のゴルゴンは恐ろしいと訳されるが、おそらくそれは、生成、破 壊、そして粘り強い、現在進行形のテランの有限性についての、もっと恐ろしい物語や演出の、幽体離脱した家父長的な聞き取りなのだろう。ポトニア・セロン /メリッサ/メドゥーサは顔立ちに深遠な変身を与えるが、それは前向きで空を見つめるアントロポスという近代ヒューマニズム(テクノヒューマニズムを含 む)の造形に対する打撃である。ギリシャ語のchthoniosが「大地と海の、大地と海の中、大地と海の下」という意味であり、SF、サイエンス・ファ クト、サイエンス・フィクション、スペキュラティヴ・フェミニズム、スペキュラティヴ・ファブレーションにとって、豊かなテランの泥沼であることを思い出 してほしい。SF、サイエンス・ファクト、サイエンス・フィクション、スペキュラティヴ・フェミニズム、そしてスペキュラティヴ・ファブにとって、テラン は豊かな泥沼のような存在なのだ。地球人類は、行動と同様に、心も受け止めることができる。 ゴルゴンは、適切な系譜を持たない強力な翼を持つクトニックな存在であり、その到達範囲は横方向で触手状であり、定まった系譜もなく、信頼できる種類 (ジャンル、性別)もない。古いバージョンでは、ゴルゴンはエリニュス(フューリー)と結びついており、自然の摂理に反する犯罪を討つ神話的な冥界の力で ある。翼のある領域では、鳥の体をしたハーピーがこれらの重要な機能を担っている。さて、ポトニア・セロンの鳥をもう一度見て、彼らが何をしているのか尋 ねてみよう。ハーピーは彼らのいとこなのだろうか?前700年頃、ヘシオドスはゴルゴンを海の悪魔として想像し、海の神々を両親に与えた。私は、ヘシオド スの『神統記』を、非常に凸凹なクィア一族を安定させるための労作として読んでいる。ゴルゴンは出現するというより噴出する。ステンガーズがガイアを理解 するのと同じような意味で、彼らは侵入的だ。 ゴルゴンは、その生きた、毒蛇に包まれた顔を覗き込んだ男たちを石に変えた。もしその男たちが、恐ろしいチトニックに礼儀正しく挨拶する方法を知っていた らどうなっていただろう。そのような礼儀作法はまだ学べるのだろうか、今学ぶ時間があるのだろうか、それとも岩石の層序が石だらけのアントロポスの端と端 を記録するだけなのだろうか。 オリンピアードの神々は、彼女を天空の神々の継承と権威に対する特に危険な敵と見なしたので、死すべきメドゥーサは、現在進行中のエポックの問題に対処す るために、ネットバッグの中の大きな物語の一つとしてクトゥルーセンを提案する私の努力にとって、特に興味深い。私は、ギリシャ人自身が常に行っていた以 上に、物語を諦め、捻じ曲げてはいない。英雄ペルセウスはメドゥーサを殺すために派遣され、ゼウスの愛娘アテナの助けを借りてゴルゴンの首を切り落とし、 共犯者であるこの知恵と戦争の処女女神に与えた。メドゥーサの切断された頭を自分の盾であるイージスの上に前向きに置くと、アテナはいつものように地球人 に対する裏切り者を演じた。しかし、メデューサの死体からは翼のある馬ペガサスが生まれた。フェミニストは馬と特別な友情を持っている。このような物語が いまだに私たちを物質的に動かしていないと誰が言えるだろうか?そして、メデューサの切断された頭から滴り落ちる血から、西の海の岩サンゴが生まれた。今 日、ゴルゴニアンという分類名で記憶されている、サンゴに似たウミウチワやウミウチワは、触手を持つ動物の刺胞動物と、褐虫藻と呼ばれる光合成をする藻の ような生物との共生体である。 サンゴでは、どんなにいびつであっても、頭でっかちな顔の表現から決定的に遠ざかっている。ポトニア・セロン、ポトニア・メリッサ、メデューサでさえ、単 独では必要な触角を紡ぎ出すことはできない。考え、把握し、物語るという作業において、私の最初のページのクモ、ピモア・チュルフは、明らかに無脊椎動物 ではない海の生き物と同盟を組む。サンゴはタコ、イカ、コウイカと手を組む。タコはその触角だけでなく、捕食の習性から海のクモと呼ばれている。触角のあ るチトニックなものは食べなければならない。彼らは食卓につき、パニスと呼ばれ、テラの仲間である。彼らは、クトゥルーセンの誘い、手招き、華やかさ、有 限性、危険な不安定さを表現するのに適した存在なのだ。このChthuluceneは神聖でも世俗的でもない。この地上の世界観は、徹底的にテラ的であ り、混濁しており、死すべきものであり、今まさに危機に瀕している。 珊瑚礁の上を脈動しながら移動する多腕の捕食者であるタコは、海のクモと呼ばれている。ピモア・チュルフとオクトパス・シアネアは、クトゥルーセンの蜘蛛 の巣のような物語の中で出会う。 これらの物語はすべて、必要な第3の物語として、継続するために重要なものを収集するための第3の網袋として、トラブルと一緒にいるための第3の網袋とし て、クトゥルーシンを提案するための誘い水である。クトゥルーシンは消え去った過去に閉じこもるものではない。人類は別の堆肥の山ではない。私たちは腐植 であり、ホモではなく、アントロポスでもない。接尾辞として、カイノス(「-シーン」)という言葉は、新しい、最近作られた、厚い現在の新鮮なエポックを 示す。テラの生物多様性の力を更新することは、クトゥルーセンのシンポイエティックな仕事であり、遊びである。具体的には、人新世とも資本新世とも異な り、クトゥルーシーンは、世界はまだ完成しておらず、空もまだ落ちていない不安定な時代、危機に瀕したままの時代における、進行中の多種多様な物語と「共 になること」の実践から成り立っている。私たちは互いに危機に瀕している。人新世や資本新世の言説の支配的なドラマとは異なり、チュルチュルセンでは人間 だけが重要なアクターではなく、他のすべての存在は単に反応することしかできない。人間は地球とともにあり、地球のものであり、この地球の生物学的・生物 学的パワーが主な物語なのである。 しかし、実際に存在する人間の行動は重要である。どのような生き方や死に方をするのかが重要なのだ。それは人間だけでなく、私たちが絶滅、絶滅、大量殺 戮、そして未来なき未来へと追いやった、分類学上の多くの生物たちにとっても重要なことなのだ。好むと好まざるとにかかわらず、私たちは、化石を燃やす人 間が人新世と資本新世の乱痴気騒ぎで可能な限り急速に新たな化石を作り出したことで、不安定な世界観が恐ろしく不安定になり、それを気遣うという糸数ゲー ムの中にいるのだ。緊急に必要とされるチュルチュルーセンの物語を構成する組織のあらゆる部分に、人間と人間以外の多様なプレーヤーが必要である。その主 役は、「資本主義」と「人間新世」という大きすぎる物語の、大きすぎる主役に限定されるものではない。両者とも、思考、愛、怒り、気遣いの行き届いた実践 よりも、奇妙な終末的パニックや、さらに奇妙な無関心な非難を招いている。 人新世も資本新世も、シニシズムや敗北主義、そして自己確信的で自己成就的な予言に、あまりにも安易に身を貸している。最近、私の周りでよく耳にする 「ゲームオーバー、手遅れ」という言説のように、専門家も大衆の言説も、テクノテオクラテス的な地球工学的修正と絶望に打ちひしがれることの両方が、可能 な限りの共通の想像力を独占しているようだ。サンゴ礁の、私たちではない、人間以上の世界観に出会うことは、サンゴ礁に生息する無数の生物たちの継続的な 生と死への要求に出会うことであり、また、少なくとも2億5千万人の人類が今日、自らの継続的な生と死のために、これらのホロバイオームの継続的な完全性 に直接依存しているという知識に出会うことでもある。多様なサンゴと多様な人々や民族は、互いに、そして互いに危機に瀕している。繁栄は、天空の神々やそ の手先の傲慢さを排して、多種多様な対応能力として培われなければならない。さもなければ、生物多様性のあるテラは、侮辱に次ぐ侮辱を吸収する能力の限界 に達した、過度のストレスを受けた複雑な適応システムのように、非常にぬるぬるしたものに反転してしまうだろう。 そもそもサンゴは、地球人が人新世を意識するきっかけを作った。当初から、人新世という言葉は、化石燃料が生み出すCO2排出による人為的な海洋の温暖化 と酸性化を強調して使われてきた。温暖化と酸性化は、サンゴ礁を病気にし、白化させ、光合成を行う褐虫藻を死滅させ、その結果、刺胞動物の共生生物や、無 傷のサンゴ礁系に依存する無数の分類群に属する他のすべての生物を死滅させる、既知のストレス要因である。海のサンゴと陸の地衣類はまた、深海での採掘や 海洋掘削、繊細な地衣類に覆われた北部の景観での水圧破砕やパイプライン建設が、ナショナリスト、トランスナショナリスト、そして企業による非世界化を加 速させる基盤となっている資本新世を意識させる。 しかし、サンゴと地衣類の共生によって、私たちは厚く存在するクトゥルーセンの物語組織にも豊かに入り込むことができる。私たちは皆、地衣類なのだ。だか ら、地球に対する罪を討つために噴出するフューリーに岩から削り取られることもできる。あるいは、私たちは岩や生き物の間で、うまく生きたり死んだりする ための代謝変換に参加することもできる。植物言語学者が美学批評家に言うだろう、「(昔は)ナスの字も読めなかったのですよ」。そして彼らはリュックサッ クを背負い、パイクスピークの北壁の地衣類が新たに解読した歌詞を読むためにハイキングに出かける。 「このような現在進行形の問題に目を向けることで、 私はこの文章を始めたときの問いに立ち戻る。古典的な政治経済学の人間的例外主義や功利主義的個人主義が、学問分野や学際領域を超えて、最良の科学では考 えられなくなったらどうなるのだろうか?本気で考えられない:一緒に考えることができない。非植民地化的な芸術、科学、政治を含むすべての腐植質におい て、共生とシンポイエティックスに関する理解と知識実践が、荒々しくも素晴らしく利用可能であり、生成的であるときに、なぜアントロポスという画期的な名 前が自らに課されたのだろうか。もし、人新世の悲惨な行いや資本新世の不世出の行いが、空の神々の最後のあがきであって、完成された未来の保証人ではな く、ゲームオーバーだとしたら?どの思考が思考するかが重要なのだ。 私たちは考えなければならない! 未完成のクトゥルーセンは、人新世のゴミ、資本新世の絶滅主義を集め、狂った庭師のように切り刻み、細断し、重ね合わせ、まだ可能性のある過去、現在、未 来のために、もっと熱い堆肥の山を作らなければならない。 |