| 00 |

患者と国家(表紙) |

| 01 |

1. ファシズムの問題構成 私がファシズムという用語を好んで使うのは、その語感が呼び起こす分析的な想像力を持つからで、歴史学や社会学の用語としてのそれで はない。私が、医療はファシズムであるとか、ファシストどもが病院を徘徊しているという表現を使う場合は、それらの社会科学の分析概念として厳密に用語を 使い回ししているのではなく、それを聞く人の感情を逆撫でするために使う戦略的用語であることを了解してほしい。 かと言って、感情を逆撫でする想像力豊かなこの用語が専門家によってどのように使われてきたのか、ファシズムの研究屋の基本的理解が どのようなものであるか、について知り、感情を逆撫ですることの有効性と同時にその用語仕様の致死量について正確に把握しておくことは、概念にもとづく議 論の<健全さ>の維持には不可欠であろう。 『全体主義言語』という本を著したJ=P・ファイユによるとファシズムあるいは全体主義(そしてアバンギャルドもまた) は、そのような体制のもとで自己正当化の哲学をもはや必要としない言語、例えば「国家社会主義ドイツ労働者党」など中身そのものよりも新造語のもつ想像喚 起性に力点のおかれた言語活動、つまり言語の限界にまで言葉のもつ効果を生み出したというから、私のような用語の濫用はあまり高度に抽象化しないほうが <健全>であることは言う前でもない。 |

| 02 |

2. ファシズムの構造 さて、日本におけるファシズム研究の第一人者であった政治学者の山口定はファシズムの思想・運動・体制について次のように述べる(『社会学事典』弘文堂)。 (1)[思想]ファシズムは復古主義ではなく、保守と変革の二面性をもつ。共同体にとっての「敵」の排除、国家と社会の結合による新体 制の提言、社会ダーウィニズムに基づくエリート主義、生存圏という発想にもとづいた帝国主義。 (2)[運動]中間層を中心として周辺の分子を結集させ、指導者原理を採用し、暴力の行使を正当化する。 (3)[体制]後発帝国主義国家で、体制の定着にともなって急進分子が排除され、テクノクラートと技術的近代化がみられる。 |

| 03 |

3. ファシズム性についてのまとめ (1)個人よりも、集団・社会・国家という上位の集合的範疇に価値をおく。 (2)ある面で保守的であるが、別の面では革新的な面をもつ。(これは近代合理主義が要求する思想の一貫性に照らせば極めて脅威になる 状態で、ファシズムは「無思想・無責任」の体制であると批判されてきたのは、このことによる)。 (3)行動の原理に外部の「敵」を必要とする。これはファシズム国家の好戦性や帝国主義的な拡張政策と連動する。 (4)テクノロジーへの偏愛と信頼。これは技術を人間生活の延長としてとらえるのではなく、外在化され(価値中立)操作可能なものとみ る見方である。そしてより重要なことはこのような技術が、社会が組織するエリートによって効率よく運用されたことである。 |

| 04 |

4. 医療のファシズム性 これだけの特性をもってファシズムと言うならば、ファシズムは近代化 した我々の生活の中で日々感じているということの極端な例に過ぎず、 ファシズムは我々とは無縁の政治体制ではないような感じさえする。我々の日常性の中にファシズム性はあるというのはこういう意味からである。 では現代社会の医療は果たしてファシズム性をもつのだろうか?その列挙した特性に応じて整理してみる。 1.個人よりも集団・社会・国家に価値をおくか?これは日々の診断と治療の過程には登場しない。それを阻止しているのが医療が診療報 酬を基本とする営利事業であり、また国民健康保険制度により営利の源泉を国庫に大きく依存しているからである。他方、国家は医療政策と福祉政策をこの個人 と集団の利益の均衡を調整し、また調整する機能のゆえに大きな権限機能をもっている。医療専門職はそのような構成の上で、専門職の独占と権限の維持をおこ なっている(専門職支配)。 2.医療者の行動には確かに保守的な面と革新的な面がある。しかしその表向きの理由は科学的治療の維持と推進のためにあると表明され るが、ほとんどの業務内様は慣例化されて、実践を正当化するような思想はほとんど見受けられない。あるいは自由主義的な科学のもとでは思想は科学的行為実 践を阻害するものとして退けられている(旧ソ連邦における科学のイデオロギー化への反動)。 |

| 05 |

5. 医療のファシズム性(つづき) 3.医療における外部の敵は疾病や障害である。医療者のエネルギーはこの敵の存在のおかげて、医療の進歩を社会に対して正当化できた し、またその知識と組織をつぎ込むことができた(これを否定する人はいまい)。ただし、これが線形的に発展したのか、たまたま偶然であったのかという評価 については科学史家の意見は多様である。 4.医療従事者の集団教育のなかで、今日においてもっとも力点のおかれるのが技術への信仰であり、これが効果を上げていることはその 使徒=信者の多いことでもわかる。技術が中立であるという発想は啓蒙主義時代に、その神学的な解釈が放棄されてから以降であると一般には考えられている。 このような観点から医療のファシズム性をみるという視点は別にとりたてて新しいものではなく、1960年代以降の近代医療の批判的言説と 軌を一にしていることはあきらかである。 |

| 06 |

6. 患者と国家 1960年代以降の医療批判の最大の成果は、資本主義体制のもとでは医療は患者収奪の機能を十分に果たしているという指摘であった。 患者は「救済される対象」であったものが「被害者」になったのである。医療が社会的な過程のもとで患者という被害者を生産するという指摘は空前絶後のもの である——ナチスの医療者による虐殺は結果的に人体実験を合法化する倫理要綱を生み出しただけである。それは医療過誤における医師個人の問題ではなく、医 療という「構造」が問題にされた点で重要な意義をもつ。ただし、患者を被害者にするのは、近代医療そのものなのか、資本主義下における医療なのか、特定の 社会条件におかれた医療なのかは、それぞれの運動の理念(イデオロギー)にもとづいて異なった見解を示した。 だが当時の医療批判に従事していたイデオローグ達は、ある特定の国家体制のもとで患者であることは何を意味するのか?、患者とはイン ターナショナルな存在なのか?という議論をおこなうことはなかった。それは当面の闘争目標に追われておざなりにされたのか、そもそもそのような「思弁的」 な議論をおこなう気がなかったのか、いづれにせよ理由は定かではない。 彼らの両親の世代においては医師は自由業に属するものであった。また軍陣医療など特殊な例を除けば組織化された医師は少なく、また医 療の専門分化も著しいものではなかった。しかし当時は医師とは病院という組織のホワイトカラーになりつつあり組織の中での機能という意識(階級意識?)も 芽生えつつあったとみてもおかしくない。しかし国家と専門職集団の結びつきについて、今日にいたるまで目立ったほどの議論がなかったのは何故だろう。 |

| 07 |

7. 賃労働としての医療労働 「生産と所有の分離によって、医療行為は医療労働(賃労働)として人間の生命活動としてではなく、価値増殖過程としての商品生産(労 働力再生産)へと歪められてしまう」(高橋晄正)という見解によると、医療行為は本来的には「人間の生命活動」であるが資本主義下によって医療労働へと変 形されてしまったと見る。この命題が示唆することは明白で、資本主義体制が変われば、本来の医療行為すなわち生命活動が取り戻せると考えるのである。しか しこれはユートピア的発想である。あるいは不良少年が「俺がぐれたのは社会が悪いからだ、社会がよければ俺はもっといい子になったはずなのだ」と言ってい るようなものである。より同情的に見れば当時の医療者の疎外の信条を正直に語っているというべきなのだろう。 しかしまったく取り柄がないという訳ではない。医療批判の議論には医療者が患者と連帯の必要性が説かれており、運動面では患者運動へ の関与があげられる。資本主義下での医療者は加害者になりうる——これは患者が被害者とセットで考えなければならない——ので、このジレンマを乗り越える には医療者と患者が連帯し、その構造を変革しなければならないと考えるのだ。つまり、医療者が病院に収容されたりやってくる患者と連帯して運動主体となり 変革、つまり革命への道を歩むという図式である。もちろん医療者は知識と技能を保有しているので患者との階級差は革命の過程の中で克服されなければならな い。これのアナクロ的な農村革命版が若月俊一と佐久病院であることは論をまたない。 |

| 08 |

8. 革命について このような革命論が都市で失敗し特定の農村で成功したかに見えるのは、その戦術の技量の差ではなく、運動を展開しようとした社会の違 いにすぎない。いづれにせよ、これらの革命論は資本主義を護持する国家に対して打撃を与えることはできなかった。 1970年代末の「先端医療革命」(米本昌平)以降、状況はどうなったのだろうか。患者運動は、医療批判という戦闘性を失ったのだろ うか?、本田さんたちの批判する薬害エイズの患者運動はマスメディアを利用してスケープゴートを探しだし真の薬害問題の原因——犯人を個人に帰する国家と メディアの共犯の構造——を隠蔽しようとしているのだろうか。議論を国家レベルにまで高めた薬害エイズの患者運動は、国家の息の根を止めるのではなく国家 から賠償を勝ち取ることで最終的に堕落したのだろうか。 結局この半世紀の「患者と国家」に関する議論の空白は、我々の国家に対する批判力をとことん衰弱させるという代価を支払ったのでは ないだろうか。今一度問い直さねばならないのは、最初から不問にされてきた疑問、すなわち、ある特定の国家体制のもとで患者であることは何を意味するの か?、患者とはインターナショナルな存在なのか?を問い直すことである。 |

| 09 |

9. 近代医療批判の系譜(1)ルネ・デュボス 19世紀末以降のコンタギウム説の理論的帰結としての特定病因論の伝統に対して、ミアスマ説を環境という言葉に再解釈し、かつ環境に 応じる人間の生理学的適応を病気のとの共存という形で和解するという歴史的かつ環境的な人間像を提示した。 特定病因論や病因の完全な排除による健康の達成という見解を批判した。 近代医療を直接の標的として糾弾したのではなく、環境の中の人間という人間観と近代医療に代表される先鋭化された科学主義を退けた が、科学的認識までは放棄しなかった。彼を特徴づけるにもっともふさわしい言葉は「相対論的な悲観主義者」ということであり、文明の傲慢に対する唯一の抵 抗手段が冷徹な相対主義であったことは確かであり、そこに彼の倫理の源泉もみることができる。 「心配のない世界でストレスもひずみもない生活を想像することは心楽しいことかもしれないが、これは怠けものの夢にすぎない。人間生 活は動的プロセスなのに、楽園は静的概念だから、地球上に別の楽園を見いだそうとしても、むだである。……地球は憩いの場所ではない。人間は必ずしも自分 のためではなく。永遠に進んでゆく情緒的、知能的、倫理的発展のために、戦うように選ばれているのだ。危険のまっただなかで伸びてゆくことこそ、魂の法則 であるから、それが人間の宿命なのである。」(『健康という幻想』p.211) |

| 10 |

10. 近代医療批判の系譜(2)イヴァン・イリッチ イリッチの限界は、近代医療の構成を悪者に仕立てるために、<自己決定する患者>像をあまりにも理想化した点にある。イリッチは、医 療をあたかも封建的な領主のごとく人間を収奪する主体ないしはマシンとしてとらえ、人間主体のもとづく啓蒙思想を近代生活の中に根づかせようとした。そし て、それを言説の操作=レトリックによっておこなおうとした。 かつてメタファーの文化的強制力が問題になったときに、我々が病気に割り当てられたメタファーを一層すれば<健康に病気になれる>と 主張したS・ソンタグはイリッチのアメリカの知識人的なバージョンにすぎない。 |

| 11 |

11. 近代医療批判の系譜(3)ミッシェル・フーコー 彼の医療論の根幹は、医療者と患者の関係が近代社会における監禁と支配の構造を考える上でもっとも適切なモデルであることに由来す る。 3-1.医学の進歩批判(意味論上の形態の変化ではなく構文上の形態の変化) 3-2.生-権力論(bio-pouvoir):近代社会に固有の権力様式であり、これが<規範>を通して我々の現実を形づくってい るという社会観をもつ。生-権力はさらに2つの作用がある。ひとつは有用性のシステムへの取り込みを前提にした個人の身体を規律訓練をとおして形成する技 でありこれは解剖-政治学(anatomo-politique)とよび、他方は資源と住民の関係について人口を調査しかつ管理する生-政治学(bio- politique)である。 |

| 12 |

12. 近代=医療の終焉 12-1.医療の主体の終焉 医療者-主人、患者-奴隷と、奴隷解放の論理 論理主義の破綻——社会空間に存在する人間とその病気を論理でとらえることの限界 主体を教育し形成することの限界が見えてきた。と同時に形成の従属=自律性 自己決定の成果と限界 12-2.医療の資本主義的再編成 12-2-2-1:患者を良き方向に導く:行動科学あるいは行動主義(それを正当化するイデオロギーはパターナリズム) 12-2-2-2:そのために患者をよく理解する:社会文化的モデル(それを正当化するイデオロギーは対等な関係にもとづく人権主義) |

| 13 |

13. 自己決定の臨界点——安楽死の「選択」 ・死という操作不可能な点を主体的に選択することが、「死を選ぶ権利」として登場した。 ・この社会的背景は死が「医療によって不必要に引き延ばされている」という解釈が妥当なものとして多くの人に理解されていることを意味 する。この現象の<常識化>は、医療化によって死が実は不必要に早くやってきているとか、医療は死の多様性を平板にしているという別の解釈とその妥当性の 検討をおこなう可能性の芽を摘んでいる事実を隠蔽する。その結果「医療は人間の命を引き延ばすことが可能な技術」であるという命題を頭から信じるのみなら ず「従ってそのような技術は人間の命を終わらせることも可能な技術である」というより発展した命題も現実味のあるものとして信じてしまう効果をもつ。この ような社会的効果が存在すると信じるにたる証拠として、今日における死の選択の議論のほとんどが(主体的選択の最たるものと考えられる)自殺ではなく、薬 物を使った「安楽死装置あるいは医療者による幇助」によるものであることから、「死を選ぶ権利」とその利用の技術の範囲が密接に関係していることがあげら れる。 ・以上のことから「死を選択する」と思われていることが実は医療の技術を利用して「死期を早めることを選択する」ことに他ならならず、 また「医療の拒否」という英雄的な選択が実は「医療への従属」を意味することになる。 ・つまり論理的と思われている選択が、ある社会状況が提供する価値観に従っているだけであり、主体的な選択というのは虚構であることが 判明する。 |

| 14 |

14. 社会的決定の臨界点——リスクと健康の医学 病気の社会防衛論が全体主義的な思考と紙一重であることは誰でも知っている。病人の本復よりも社会の他のメンバーがその病気に罹患す ることを防ぐことに重きが置かれるからである。国民の一人一人の健康の達成と社会の安寧ということを同時に実現させるようとさせる福祉国家は、それを分業 を通して行おうとしており、全体主義国家は、個人を犠牲にすることを選択するからである。 ・社会防衛論は病人が社会に対して及ぼすリスクによってその脅威と社会管理の度合いが測定される。リスクは科学的な預言という行為にも とづくものであるが、それは必然性ではなく確率によって表現されると同時に管理されるのである。 ・リスクが管理され、預言されるということはそこにその行為の道徳性が生じる。道徳は人をある一定の行為に駆り立て規範を作ることで、 さらにその道徳が組織的に洗練されるのである。 ・全体主義国家ではない福祉国家におけるリスク管理の思想が普及しつつある最たるものが健康管理である。健康管理がリスク管理であると いうことはそれが道徳的に管理されることを意味し、全体主義国家では道徳の主体は社会であり、福祉国家では個人に帰される。前者では病人を排除したり不具 者を抹殺することで社会防衛を貫徹させるが、後者では管理できない個人を排除することができないので、個人は道徳的に非難されるという<社会的機能>をも つことで、そのような個人の発生を防ぎ、また発生した個人を治療を受ける権利から排除することを正当化させることができる。 ・リスク管理の思想を、失敗した個人が道徳的に非難されるという恐怖で貫徹させるという福祉国家がもつ<社会的機能>は、失敗した個人 が抹殺されるという全体主義的国家とほとんど同じ機能であることがわかる。 ・つまりリスク管理という発想は、全体主義国家では社会による強制力で個人に脅威を与えるが、福祉国家では個人の内面から個人を支配す るという(我々が全体主義に抱いているステレオタイプと同様の)事態を、極限においては生み出すことを意味している。 |

| 15 |

15. 医療をファシズムとしてみる唯一の効用 近代医療の誕生以降、医療をみるまなざしが、医療は脱政治の領域だと思わせてきた<幻想>を打ち破り、医療をふたたび政治化させる機 能をもつという点で、唯一医療=ファシズムという<妄想>は唯一取り柄をもつ。 |

| 16 |

16. COVID-19パンデミックの時代における世界の医療の不 平等について 2020年頭からCOVID-19パンデミックが本 格化した。初期の中国武漢での対応や情報統制、それにつつづくWHOの査察、さらには、米国の前政権の根拠の薄弱な生物兵器説、ブラジル大統領のコロナ軽 視と自治体の反発など、COVID-19パンデミックは、人間の疫病に対する問題は、ほとんどあらゆる局面で政治経済現象(political economy of health)であることを経験的に証明した。 |

| 17 |

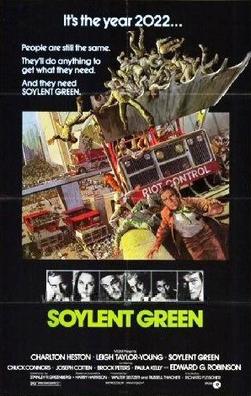

17.サステイナブルな安楽死とは?(ソイレントグリーンの思想) Soylent Green

is a 1973 American ecological dystopian thriller film directed by

Richard Fleischer, and starring Charlton Heston, Leigh Taylor-Young and

Edward G. Robinson in his final film role. Loosely based on the 1966

science fiction novel Make Room! Make Room! by Harry Harrison, the film

combines police procedural and science fiction genres, the

investigation into the murder of a wealthy businessman and a dystopian

future of dying oceans and year-round humidity, due to the greenhouse

effect, resulting in pollution, poverty, overpopulation, euthanasia and

depleted resources.[2] In 1973, it won the Nebula Award for Best

Dramatic Presentation and the Saturn Award for Best Science Fiction

Film.【Critical response】The film was released April 19, 1973 and met

with mixed reactions from critics.[8] Time called it "intermittently

interesting", noting that "Heston forsak[es] his granite stoicism for

once" and asserting the film "will be most remembered for the last

appearance of Edward G. Robinson.... In a rueful irony, his death

scene, in which he is hygienically dispatched with the help of piped-in

light classical music and movies of rich fields flashed before him on a

towering screen, is the best in the film".[9] New York Times critic A.

H. Weiler wrote "Soylent Green projects essentially simple, muscular

melodrama a good deal more effectively than it does the potential of

man's seemingly witless destruction of the Earth's resources"; Weiler

concludes "Richard Fleischer's direction stresses action, not nuances

of meaning or characterization. Mr. Robinson is pitiably natural as the

realistic, sensitive oldster facing the futility of living in dying

surroundings. But Mr. Heston is simply a rough cop chasing standard bad

guys. Their 21st-century New York occasionally is frightening but it is

rarely convincingly real".[8] Roger Ebert gave the film three stars out

of four, calling it "a good, solid science-fiction movie, and a little

more".[10] Gene Siskel gave the film one-and-a-half stars out of four

and called it "a silly detective yarn, full of juvenile Hollywood

images. Wait 'til you see the giant snow shovel scoop the police use to

round up rowdies. You may never stop laughing".[11] Arthur D. Murphy of

Variety wrote, "The somewhat plausible and proximate horrors in the

story of 'Soylent Green' carry the Russell Thacher-Walter Seltzer

production over its awkward spots to the status of a good futuristic

exploitation film".[12] Charles Champlin of the Los Angeles Times

called it "a clever, rough, modestly budgeted but imaginative

work".[13] Penelope Gilliatt of The New Yorker was negative, writing,

"This pompously prophetic thing of a film hasn't a brain in its

beanbag. Where is democracy? Where is the popular vote? Where is

women's lib? Where are the uprising poor, who would have suspected what

was happening in a moment?"[14] On Rotten Tomatoes the film has an

approval rating of 72% rating, based on 39 reviews, with an average

rating of 6.10/10.[15] A German film encyclopedia notes "If you want,

you can see a thrilling crime thriller in this film. By means of

brutally resonant scenes, however, the director makes clear a far

deeper truth [...] Soylent Green must thus be understood as a metaphor.

It is the radical image of the self-consuming madness of capitalist

mode of production. The necessary consequences of the reification of

'human material' to the point of self-destruction are forcefully

brought home to the viewer".[16] Soylent Green

is a 1973 American ecological dystopian thriller film directed by

Richard Fleischer, and starring Charlton Heston, Leigh Taylor-Young and

Edward G. Robinson in his final film role. Loosely based on the 1966

science fiction novel Make Room! Make Room! by Harry Harrison, the film

combines police procedural and science fiction genres, the

investigation into the murder of a wealthy businessman and a dystopian

future of dying oceans and year-round humidity, due to the greenhouse

effect, resulting in pollution, poverty, overpopulation, euthanasia and

depleted resources.[2] In 1973, it won the Nebula Award for Best

Dramatic Presentation and the Saturn Award for Best Science Fiction

Film.【Critical response】The film was released April 19, 1973 and met

with mixed reactions from critics.[8] Time called it "intermittently

interesting", noting that "Heston forsak[es] his granite stoicism for

once" and asserting the film "will be most remembered for the last

appearance of Edward G. Robinson.... In a rueful irony, his death

scene, in which he is hygienically dispatched with the help of piped-in

light classical music and movies of rich fields flashed before him on a

towering screen, is the best in the film".[9] New York Times critic A.

H. Weiler wrote "Soylent Green projects essentially simple, muscular

melodrama a good deal more effectively than it does the potential of

man's seemingly witless destruction of the Earth's resources"; Weiler

concludes "Richard Fleischer's direction stresses action, not nuances

of meaning or characterization. Mr. Robinson is pitiably natural as the

realistic, sensitive oldster facing the futility of living in dying

surroundings. But Mr. Heston is simply a rough cop chasing standard bad

guys. Their 21st-century New York occasionally is frightening but it is

rarely convincingly real".[8] Roger Ebert gave the film three stars out

of four, calling it "a good, solid science-fiction movie, and a little

more".[10] Gene Siskel gave the film one-and-a-half stars out of four

and called it "a silly detective yarn, full of juvenile Hollywood

images. Wait 'til you see the giant snow shovel scoop the police use to

round up rowdies. You may never stop laughing".[11] Arthur D. Murphy of

Variety wrote, "The somewhat plausible and proximate horrors in the

story of 'Soylent Green' carry the Russell Thacher-Walter Seltzer

production over its awkward spots to the status of a good futuristic

exploitation film".[12] Charles Champlin of the Los Angeles Times

called it "a clever, rough, modestly budgeted but imaginative

work".[13] Penelope Gilliatt of The New Yorker was negative, writing,

"This pompously prophetic thing of a film hasn't a brain in its

beanbag. Where is democracy? Where is the popular vote? Where is

women's lib? Where are the uprising poor, who would have suspected what

was happening in a moment?"[14] On Rotten Tomatoes the film has an

approval rating of 72% rating, based on 39 reviews, with an average

rating of 6.10/10.[15] A German film encyclopedia notes "If you want,

you can see a thrilling crime thriller in this film. By means of

brutally resonant scenes, however, the director makes clear a far

deeper truth [...] Soylent Green must thus be understood as a metaphor.

It is the radical image of the self-consuming madness of capitalist

mode of production. The necessary consequences of the reification of

'human material' to the point of self-destruction are forcefully

brought home to the viewer".[16]※人間がいっぱい / ハリイ・ハリスン著 ; 浅倉久志訳, 早川書房 , 1971.4. - (ハヤカワ・SF・シリーズ ; 3269) 原油価格上昇と資源枯渇の神話 (The myth of rising oil prices and resource depletion) |