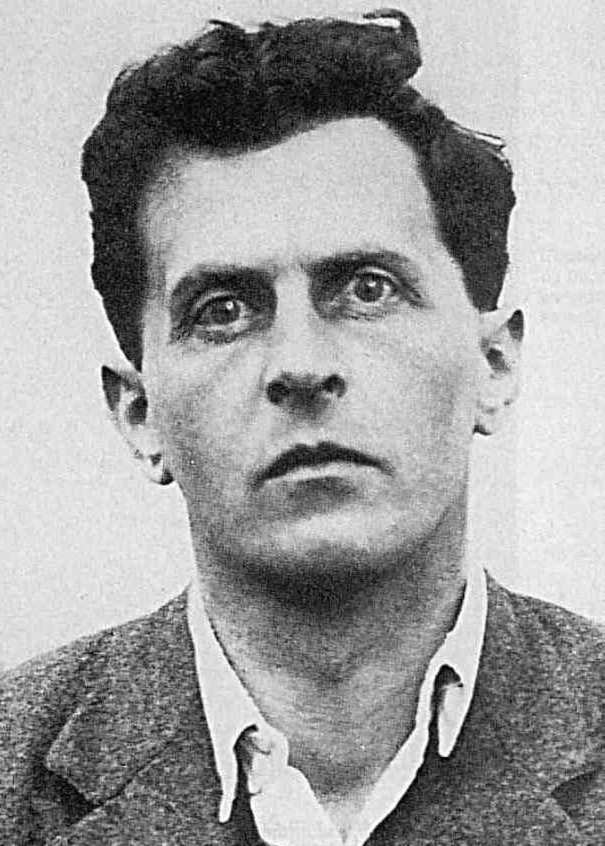

My web-page on Ludwig Josef Johann

Wittgenstein,

1889-1951 is now moved to Ludwig_Wittgenstein.html

1929年にトリニティカレッジから奨学金

を受賞した時に撮影されたもの(部分)

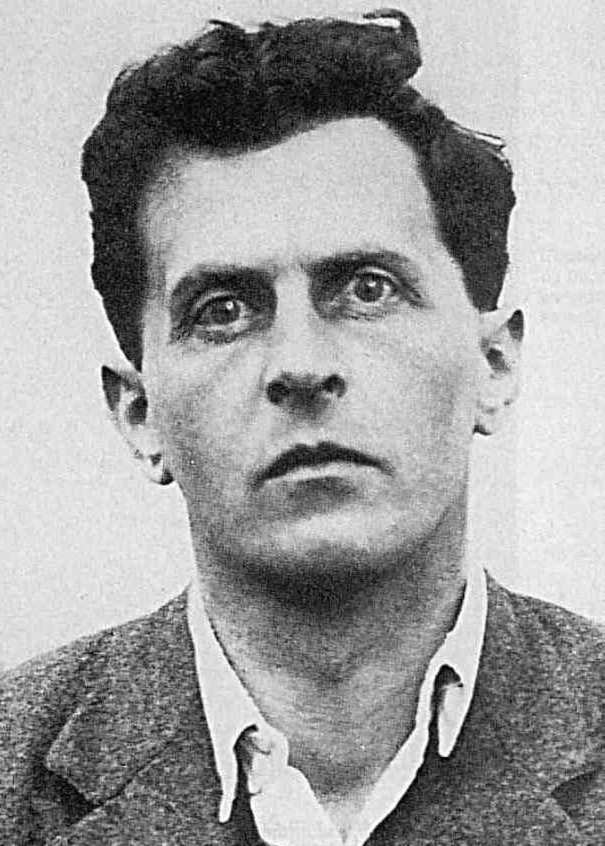

My web-page on Ludwig Josef Johann

Wittgenstein,

1889-1951 is now moved to Ludwig_Wittgenstein.html

1929年にトリニティカレッジから奨学金

を受賞した時に撮影されたもの(部分)