ディスコミュニケーションの理論と実践

2007年度 第1学期

第9回 イライザあるいはヴァーチャル・オードリー物語(2)ヲ改メ

【物語】

前回の議論の続きです。[前回のお話はこちら]

【前回の課題】

【1】人工知能研究などでは、このような対話の対象を知的なものとして取り扱うことを「擬人化 personification」と呼んでいるが、これは皆さんが使う言葉の意味において適切と言えるだろうか。皆さんが抱く、そう/いいえ/どちらでもない、というすべての答えに、擬人化をどう理解し、どのように定義するかという問題が絡むはずだ。

【2】ここにみられるのは、コミュニケーションそれともディスコミュニケーションなのだろうか。機械や無生物とのコミュニケーションがそもそも可能であるかということを明らかにしてからでないと、この議論は堂々巡りをする。こういってよいだろうか。それとも、そのような議論を打ち壊す方途はあるだろうか。

【私の教訓――前回の授業のコメント】

【1】擬人化と表象するには、まずコミュニケーション能力に着目した「人間の定義」をおこなわないと、議論がぶれてしまう、という学生ならびに、コメントをいただいた伊藤京子先生に感謝します。たしかにそうでした。それぞれの議論をやっている人が、コミュニケーションにおける人間的要素をどのような点に求めるのかで、擬人化のイメージは大幅にぶれますよね。擬人化の定義の前に、人間の定義でしょうという指摘は正しくと私は思います。また、現在のマン・マシン・インターフェイスの研究領域では、そもそも擬人化の議論そのものを考えることがなく、ヒトの機械とのチューニングプロセスそのものの解析が中心化しているので、それが擬人化かそうでないかという問題を考えることの重要性が感じられないという批判も傾聴に値します。もちろん、だからといってやる意義がまったくないとは思えませんが。

それからパーソナル・コンピュータに名前(とくに人名)をつける初期のユーザーの話も面白かったです。私はすべてのコンピュータに名前をつけていますが、現在では[ネットワークで繋げる作業を除いては]しばしば忘れるほど、その名前をもつ意義を感じてはいません。

【2】こちらも結局のところ、コミュニケーションの定義に帰着してゆくのでしょうね。イライザとの対話[授業ではウェブでの事例を使いました]をコミュニケーションとするか、そうでないかは、誰がそう判断するかということと深く関わり、それにより、何をコミュニケーションと考えるているのか、ないしは、なにをコミュニケーションの問題として焦点化しているかということが重要になります。こちらも至極当然。

伊藤さんと別の研究のことで後日議論しましたが、「ヒトは自分の見たいところしか見ていない」という経験的事実は、我々の議論をより開かれたものとするためには、克服しなければならないコミュニケーションの技術的な意味でのアポリア(難問)だと思います。もちろん決して認識論的なアポリアでも、絶対に解法できないアポリアでもありません。経験的には克服可能な希望を持てる事実がたくさんあります。「ヒトは自分の見たいところしか見ていない」という教訓は、まず、授業において対話を基調とする教師がまず、授業をはじめる前にたたき込んでおかねばならない、認識論的前提ですし、むしろ、そのことが、対話を通してそこからの脱出を保証する契機になるということです。

【イライザとの対話編】

W(オンナである私)「男ってみんな同じや」

E(イライザ)「どんなふうに?」

W「男って、いつもあれせー、これせーって、うるさいんやもん」

E「何か特別な例をあげてぇーなぁ」

W「そやね、男友達が来い、って言うてん」

E「男友達があんたを、ここにこさせた」

W「彼は、私がいっつも、ふさぎ込んでるって言うねん」

E「ふさぎ込んでるってちゅうのは、お気のどくですねぇ」

W「そやけど、ほんとうやねん。私、ほんまに幸せちゃうわ〜」

E「ここに来はったことで、不幸せから逃れるための、助けが得られると思いはりますか?」

W「何か助けがほしいことは言えるわ。それだけは確か」

E「助けがいるちゅうことは、あなたにとってどんな意味がありますか?」

W「たぶん、お母ちゃんとの折り合いがよくなるんちゃうかな」

E「あなたの家族について、もっとしゃべってください」

W「お母ちゃんは私のことを心配してくれるねん」

E「お母ちゃんのほかに、誰があんたのことを心配しはりますか?」

W「お父ちゃん」

E「父親ですね」

W「なんか、あんたはうちのお父ちゃんに似てるわぁ」

E「どういうふうに似てるのん?」

W「それほど積極的やない、ということかなぁ。そやけど、そのことに私に気づいてほしないと思います」

E「どうして、私が積極的でないと思うの?」

W「私に議論しかけへんからや」

E「私があなたに議論しかけへんちゅうのは、なんでと思いますか?」

W「私が恐いからやろ」

E「私があんたを恐いと思う、それで満足ですか?」

W「お父ちゃんは誰でも恐いねん」

E「お父ちゃんのことを考える時、他にどんなことを思いはりますか?」

W「弱い者いじめ」

E「それとあんたの男友達が、あんたをここに来させたことと、何か関連性がありますか?」

出典:(ワイゼンバウム 1979:3-4)ただし文章は変えた。

【今日の問題】

イライザの産みの親であるワイゼンバウムは、初期のイライザのユーザーや一部の精神科医が、これを対話による創造の可能性や治療手段としての有効性を示唆した時に、激怒したといいます。みなさんは、なぜ、この頑固親父[=ワイゼンバウム]がユーザーによるイライザ待望論に対して反発したのでしょうか?

ふつう発明者や制作者は、自分のソフトが他の人たちから誉められると喜ぶものですが、ワイゼンバウムは喜ばなかった。彼の怒りの理由には、こんな薄っぺらいコミュニケーションで喜ぶものは、たかが知れている。人間にはもっと重要なコミュニケーションがあるはずだという趣旨のものでした。

ワイゼンバウムは、いったい、なんで、こんなことで怒っているのでしょう。より具体的な彼の怒りの理由を考えてください。これが、今回のディスカッションのテーマです。

【補足説明】

もちろんこの授業の講師は、ワイゼンバウム[風]の怒りを、それらしく腹話術風に述べる――それも解釈のひとつです――こともできますが、それは授業のおしまいに披瀝することにしましょう。

当日、皆さんの爆笑を誘った頑固親父のブーイングは、ワイゼンバウム(1976:5-7)にあります。この本は絶版ですので、図書館でチェックしてください。今でも笑えます。またロジャー派の精神医学へのおちょくりは、同書のp.3にあります。

さて、人工知能批判派やインターネット批判をする懐疑派の紋切り型の批判の典型は、ドレイファス(2002)に代表されます。授業のコメントで申し上げましたが、この一派は相も変わらず「身体論」で勝負を制しようとします。

彼の主張は、【身体】=【不確実性】=【責任ある関与的な行為】の三位一体の一種の神学的な議論をおこないます。つまり、メルロ=ポンティの身体と知性の不可分性で身体の固有性やフレキシビリティさらには固有性を主張します。これは、身体を牢獄と見るプラトン(およびキリスト教)以来の西洋の哲学のベースに対する根本的な批判を形成します。次に、責任ある関与的行為(コミットメント)をあげて、責任ある行為は、固有名ならびに具体的身体をもつ近代的な主体においてはじめて可能になると説明します。そして、この不確実性については、私はクリアに説明するのに自信がないのですが、奇妙なことに19世紀初頭に登場する新聞により匿名性をおびた公共/公衆の概念が登場することに対して懐疑的なキルケゴールの所説を使います。たぶん人間の身体や感情に強く関わる「絶望」などの概念を人間らしさの根拠にしてつかいます。これらの3すくみの概念装置で、非身体的で、責任性の所在が見えてこず、また失敗を犯さない自動機械は、知性など持ち得ないことを主張します。

このことについて授業終了後に院生の質問がありました。それは、ドレイファスなどは認知科学の進歩についてどう考えているのか?――私は不確かながら、それらの研究に対してこれらの一派は全然興味をもっておらず、せいぜい人工知能の隣接領域科学ぐらいしか考えていないのではないかという憶見を述べました。

【文献】

ノーマン、ドナルド・A.『エモーショナル・デザイン』岡本明ほか訳、新曜社、2004年

ワイゼンバウム、ジョセフ『コンピュータ・パワー:人工知能と人間の理性』秋葉忠利訳、サイマル出版会、1979年(Weizenbaum, J., 1976. Computer power and human reason: from judgemento to calculation. San Francisco: W.H.Freeman.)

ドレイファス、ヒューバート・L.『インターネットについて:哲学的考察』石原孝二訳、産業図書、2002年

【ポストスクリプト】

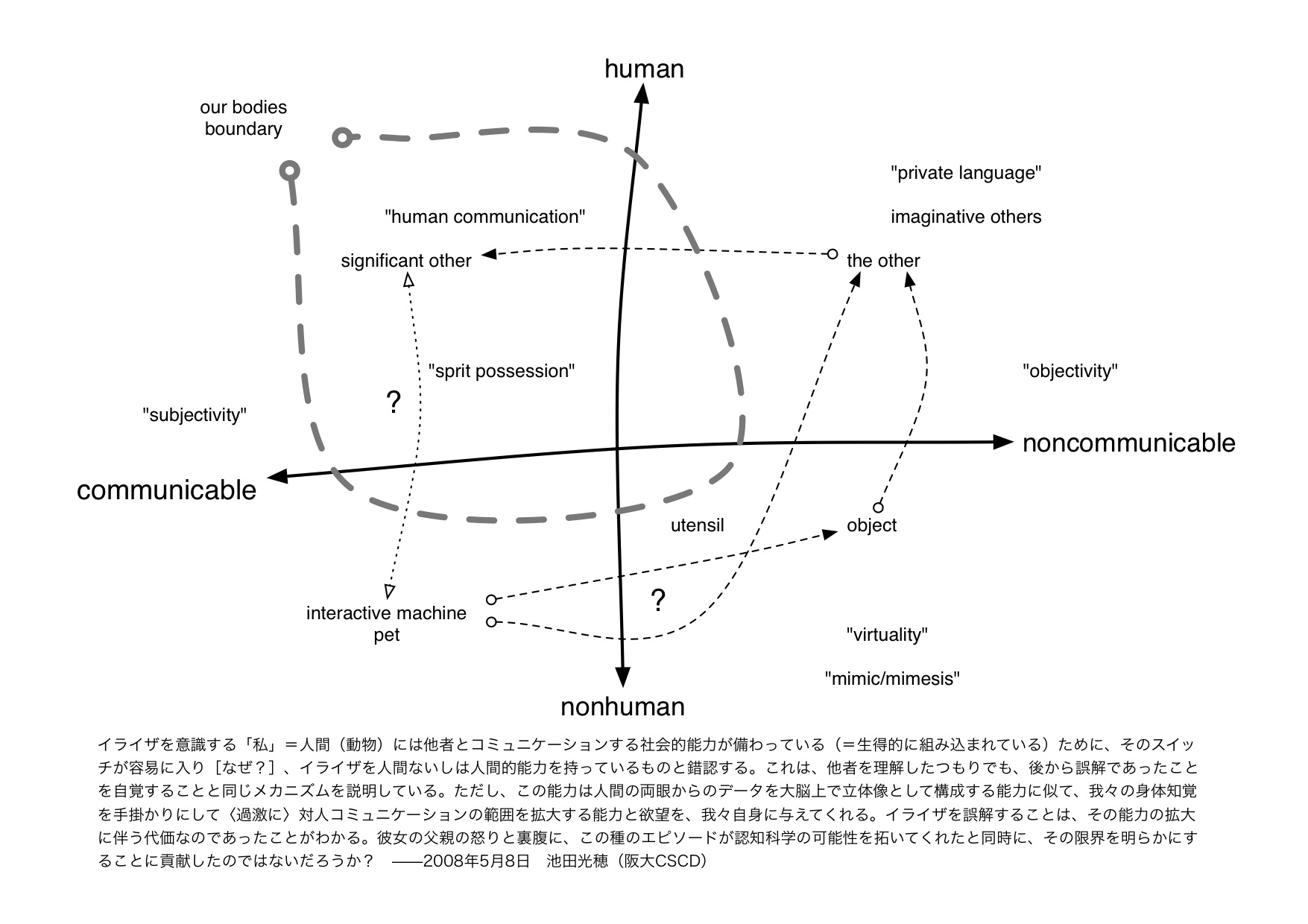

イライザの門前にて

「イライザを意識する「私」=人間(動物)には他者とコミュニケーションする社会的能力が備わっている(=生得的に組み込まれている)ために、そのスイッチが容易に入り[なぜ?]、イライザを人間ないしは人間的能力を持っているものと錯認する。これは、他者を理解したつもりでも、後から誤解であったことを自覚することと同じメカニズムを説明している。ただし、この能力は人間の両眼からのデータを大脳上で立体像として構成する能力に似て、我々の身体知覚を手掛かりにして〈過激に〉対人コミュニケーションの範囲を拡大する能力と欲望を、我々自身に与えてくれる。イライザを誤解することは、その能力の拡大に伴う代価なのであったことがわかる。彼女の父親の怒りと裏腹に、この種のエピソードが認知科学の可能性を拓いてくれたと同時に、その限界を明らかにすることに貢献したのではないだろうか? ――2008年5月8日」と垂水源之介は言う。

● 【ディスコミュニケーションの理論と実践】にもどる

● 【授業】にもどる