発生の誤謬

Genetic fallacy

☆

発生の誤謬(起源の誤謬または美徳の誤謬とも呼ばれる)[1]は、内容ではなく起源のみに基づいて議論や情報を却下または正当化する、無関係性の誤謬であ

る。言い換えれば、主張そのものではなく、その出所に基づいて主張が無視されたり信頼性を与えられたりするのだ。

したがってこの誤謬は、主張の妥当性を評価することを怠る。良質な議論の第一の基準は、前提が当該主張の真偽に関連していなければならないことである

[2]。問題の起源に関する説明は真実であり、その問題が現在の形をとった理由を明らかにするのに役立つかもしれないが、その問題の妥当性を決定づける決

定的な要素ではない。[3]

『オックスフォード哲学事典』(1995年)によれば、この用語はモリス・ラファエル・コーエンとアーネスト・ネーゲルの著書『論理と科学的方法』[4]

(1934年)に起源を持つとされる。しかし1926年に『ザ・国民』誌に掲載された書評で、モーティマー・J・アドラーはウィル・デュラントの『哲学の

物語』が通して「発生の誤謬」に陥っていると批判した。アドラーはこの誤謬を概して「論理の代わりに心理学を代用すること」と特徴づけた。なおgenetic と冠しているので、遺伝的と思われがちだが、発生の、という意味である。

| The

genetic fallacy (also known as the fallacy of origins or fallacy of

virtue)[1] is a fallacy of irrelevance in which arguments or

information are dismissed or validated based solely on their source of

origin rather than their content. In other words, a claim is ignored or

given credibility based on its source rather than the claim itself. The fallacy therefore fails to assess the claim on its merit. The first criterion of a good argument is that the premises must have bearing on the truth or falsity of the claim in question.[2] Genetic accounts of an issue may be true and may help illuminate the reasons why the issue has assumed its present form, but they are not conclusive in determining its merits.[3] In The Oxford Companion to Philosophy (1995), it is asserted that the term originated in Morris Raphael Cohen and Ernest Nagel's book Logic and Scientific Method [4] (1934). However, in a book review published in The Nation in 1926, Mortimer J. Adler complained that The Story of Philosophy by Will Durant was guilty throughout of "the fallacy of genetic interpretation." Adler characterized the genetic fallacy generally as "the substitution of psychology for logic."[5] |

発生の誤謬(起源の誤謬または美徳の誤謬とも呼ば

れる)[1]は、内容ではなく起源のみに基づいて議論や情報を却下または正当化する、無関係性の誤謬である。言い換えれば、主張そのものではなく、その出

所に基づいて主張が無視されたり信頼性を与えられたりするのだ。 したがってこの誤謬は、主張の妥当性を評価することを怠る。良質な議論の第一の基準は、前提が当該主張の真偽に関連していなければならないことである [2]。問題の起源に関する説明は真実であり、その問題が現在の形をとった理由を明らかにするのに役立つかもしれないが、その問題の妥当性を決定づける決 定的な要素ではない。[3] 『オックスフォード哲学事典』(1995年)によれば、この用語はモリス・ラファエル・コーエンとアーネスト・ネーゲルの著書『論理と科学的方法』[4] (1934年)に起源を持つとされる。しかし1926年に『ザ・国民』誌に掲載された書評で、モーティマー・J・アドラーはウィル・デュラントの『哲学の 物語』が通して「発生の誤謬」に陥っていると批判した。アドラーはこの誤謬を概して「論理の代わりに心理学を代用すること」と特徴づけた。 |

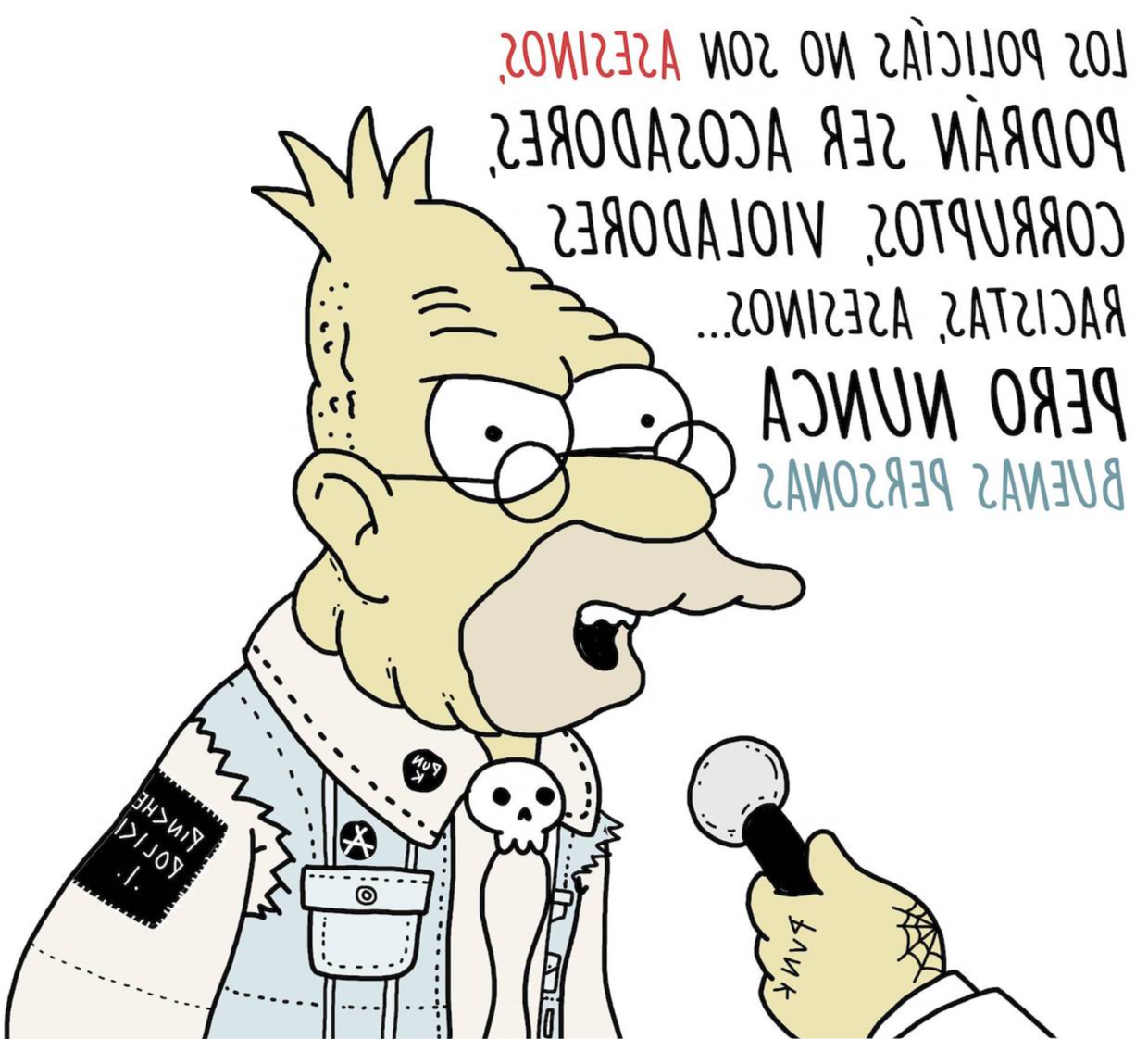

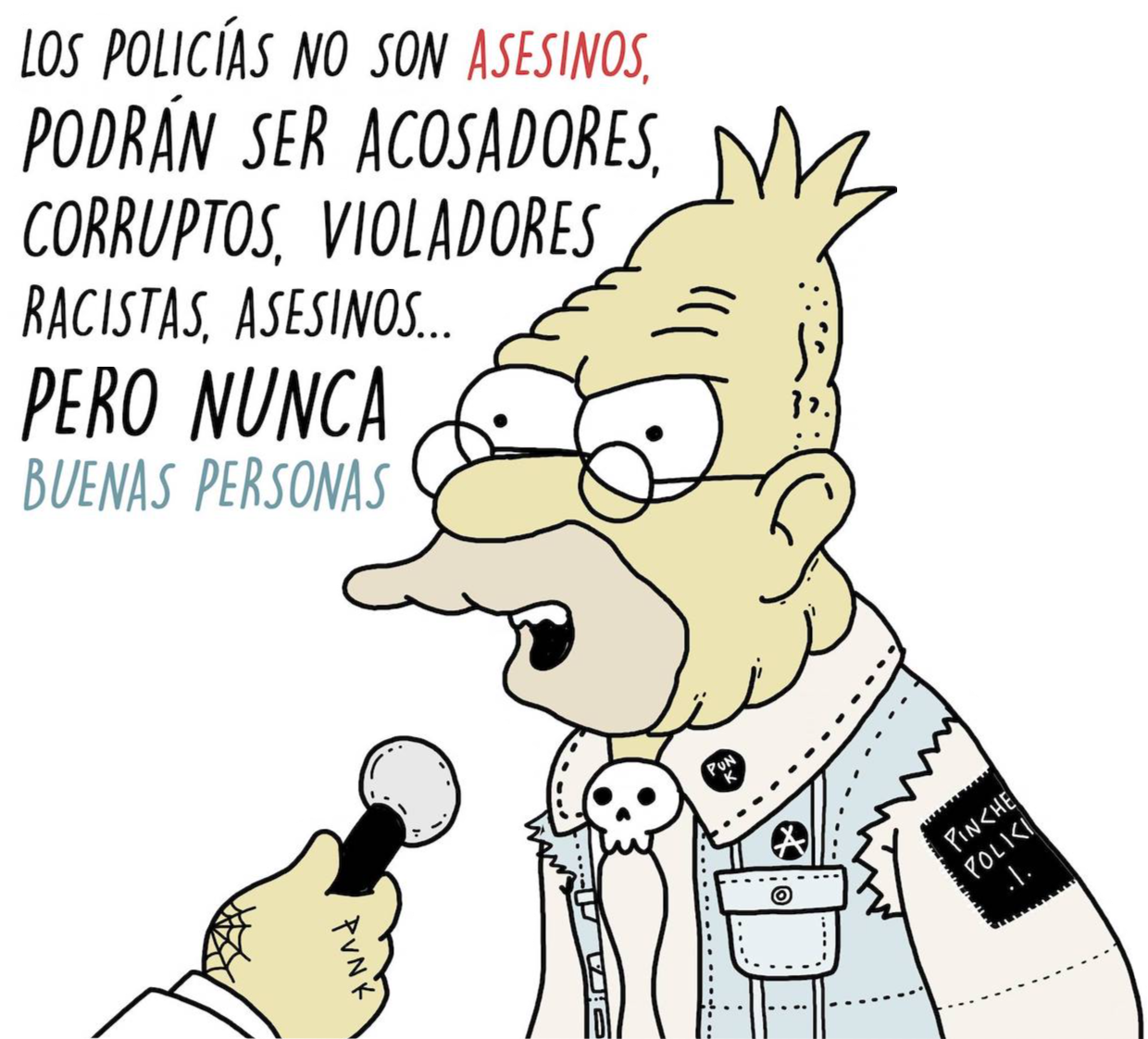

| Examples From Attacking Faulty Reasoning by T. Edward Damer, Third Edition p. 36: You're not going to wear a wedding ring, are you? Don't you know that the wedding ring originally symbolized ankle chains worn by women to prevent them from running away from their husbands? I would not have thought you would be a party to such a sexist practice. There are numerous motives explaining why people choose to wear wedding rings, but it would be a fallacy to presume those who continue the tradition are promoting sexism. Another example would be from How to Win Every Argument: The Use and Abuse of Logic (2006) by Madsen Pirie, p. 82: The objections of the Council's new bus timetable come only from private property developers, and can be ignored. As the author points out, private developers may well have legitimate and knowledgeable opinions on such a matter. |

例 T. エドワード・デイマー著『誤った推論への反論』第3版 p.36より: 結婚指輪はつけないだろう? 結婚指輪はもともと、妻が夫から逃げ出さないように足首につける鎖を象徴していたって知らなかったのか? お前がそんな性差別的な慣習に加担するとは思わなかったよ。 結婚指輪を選ぶ動機は様々だが、伝統を続ける者が性差別を助長していると決めつけるのは誤謬である。 別の例を挙げよう。マドセン・ピリー著『あらゆる議論に勝つ方法:論理の活用と濫用』(2006年)p.82より: 市議会の新バス時刻表への反対意見は、私有地開発業者からのみであり、無視して構わない。 著者が指摘するように、私有地開発業者もまた、この問題に関して正当かつ知識に基づいた意見を持っている可能性は十分にある。 |

| Ad hominem – Attacking the person rather than the argument Appeal to accomplishment – Informal fallacy Appeal to nature – Rhetorical tactic and potential fallacy Appeal to novelty – The argument that a newer idea is superior Chronological snobbery – The argument that an older idea is inferior Appeal to tradition – Logical fallacy in which a thesis is deemed correct on the basis of tradition – The argument that an older idea is superior Argument from authority – Logical fallacy Association fallacy – Formal fallacy Bulverism – Type of logical fallacy Etymological fallacy – An assertion that the historical meaning of the word is its only true meaning "Not invented here" – A dismissal of "foreign" ideas because they did not originate from the speaker's country, social group, or organization Reactive devaluation – Cognitive bias |

人格への攻撃 – 議論ではなく人格を攻撃すること 実績への訴え – 非形式的誤謬 自然への訴え – 修辞的戦術であり潜在的な誤謬 新奇性への訴え – 新しい考えが優れているという主張 年代的偏見 – 古い考えが劣っているという主張 伝統への訴え – 伝統を根拠に命題を正しいとする論理的誤謬 – 古い考えが優れているという主張 権威による論証 – 論理的誤謬 連想の誤謬 – 形式的誤謬 ブルヴァリズム – 論理的誤謬の一種 語源的誤謬 – 語の歴史的意味だけが真の意味だと主張する 「自社開発主義」 – 発言者の国・社会集団・組織に起源がないという理由で「外部」のアイデアを退ける 反応的軽視 – 認知バイアス |

| 1. "A List Of Fallacious Arguments". Retrieved 6 October 2012.[permanent dead link] 2. Attacking Faulty Reasoning: A Practical Guide to Fallacy-Free Arguments (Third Edition) by T. Edward Damer, chapter II, subsection "The Relevance Criterion" (p. 12) 3. With Good Reason: An Introduction to Informal Fallacies (Fifth Edition) by S. Morris Engel, chapter V, subsection 1 (p. 198) 4. Honderich, Ted, ed. (1995). "Genetic fallacy". The Oxford Companion to Philosophy. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-866132-0. 5. Mortimer J. Adler, Philosopher at Large: An Intellectual Autobiography (New York: Macmillan, 1976), pp. 86–87. |

1. 「誤謬の論証一覧」。2012年10月6日取得。[永久リンク切れ] 2. T. エドワード・デイマー著『誤った推論への反論:誤謬のない議論の実践ガイド(第三版)』、第二章「関連性の基準」節(p. 12) 3. S. Morris Engel著『正当な理由をもって:非形式的誤謬入門(第5版)』第V章第1節(p. 198) 4. Honderich, Ted編(1995年)『オックスフォード哲学事典』オックスフォード大学出版局。ISBN 978-0-19-866132-0。 5. モーティマー・J・アドラー著『哲学者としての生涯:知的自伝』(ニューヨーク:マクミラン、1976年)、86–87頁。 |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_fallacy |

リ ンク

文 献

そ の他の情報

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

☆

☆

☆