Surgical Imagination; Notes on Embodied Technique in Operating Room and Other Social Spacies

はじめによんでください

外科的想像力

——技術の修練に関する覚書——

Surgical Imagination; Notes on Embodied Technique in Operating Room and Other Social Spacies

池田光穂 Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

初出:外科的

想像力—技術の修練に関する覚書—,文学部論叢(地域科学編),第68号, pp.87-106,熊本大学文学会,2000年3月

I

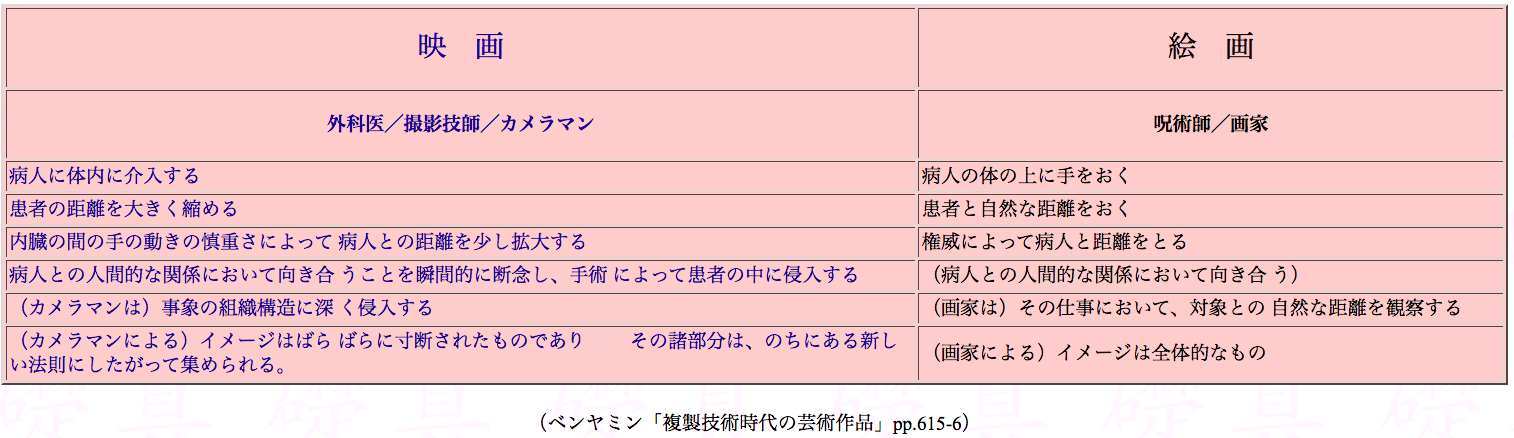

ヴァルター・ベンヤミンは、映画の幻影性が二次的に獲得されたものであることを指摘して、次のように論じる[ベンヤミン 1995]。現代人にとって、機械装置によっておこなわれる映像の二次的な加工は、現実性をもつための決定的な意義をもつ。しかしながら、観客が機械装置 から解放されたと信じている現実の姿を観ることを可能にしているのは、映画の描写が機械装置を徹底的に使い込むことによって達成されるという一種の逆説に よる。彼は隠喩を用いて説明する。撮影技師(Operator)とその作品である映画の組み合わせを、Operatorの同音異義語としての執刀医と外科 手術の組み合わせに、隠喩的想像力を用いて結びつける。撮影技師/外科医/映画という系列を、別系列の隠喩的連関である画家/呪術師/絵画と対比的に論じ ることで、一種の比較論的考察をおこなうのだ(図表へのリンク)(複製技術時代の芸術作品)。

思いつきとして打ち捨ててよい痕跡のような考察。コンピュータグラフィクス(CG)の発達によって、高度な映像創造の技術が仮想現実を立 派な現実の仲間に付け加えた後の世界では、事態はベンヤミンの予言を成就して余りあるものだ。もはや彼が持ち出した考察の補助線は今や不要になったかのよ うに思える。だが、はたして本当にそうと言えるだろうか?

このささいな比喩——あるいは真面目な冗談——に私がこだわる理由は、それが外科医と外科手術というものの意外な新しさについて我々に教 えてくれるからである。膿を排出したり、腫瘍を切除したりするという歴史的永続性をもつ技法の体現者のイメージは変わらぬものでありながら、術前の診断技 術、全身麻酔術、術後の生命維持管理技術の向上によって、確度の高い治療法として確立されたのはそれほど遠くはない最近の出来事であるからだ[林 1975]。外科手術についての社会分析の試みは、手術者の活動や儀礼的現象という、どちらかと言えば、門外漢からみた真新しさ——内部からみた陳腐さ ——に焦点が当てられてきた[Katz 1981; フェルカー 1989; 池田・佐藤 1991]。ところが外科の臨床治療実践を構成し、かつ徒弟的教育をおこなうより目に見える日常の大部分では、外科医たちはエートスの注入と機械的修練を 繰り返しおこなっている。手術の学習は、ピエール・ブルデュが言うところのmodus operandi[やり方]として表象される。それは実践的習熟を定義し、言説のレ ベルに到達することなしに「実践の中で、実践状態で伝達される」様態である。だからといってmodus operandiは機械的学習に単純に還元されるものではない。映画がカメラや照明技術、現在ではCGをふくめた編集機材抜きでは存在し得ないように、外 科手術もまた社会的環境の中に埋め込まれた手技と機械の混成体なのである。「学習のために用意される用具は、実践面で首尾一貫した少数の原理の系統的運用 の産物であり、またそれは無際限に重複することであらゆる感覚系列の存在理由を与え」ている[ブルデュ 1988:118-9]。さあ外科医と外科手術について語る時がきたようだ。

II

Kさんは私立T医科大学を1975年7月に卒業した。その年の秋の国家試験受けクリスマスの日に医師免許を取得した。

——脳外科(=脳外)の志望理由

脳外科志望の理由は熟慮を重ねた末ではなく「ふと決めたような」ものだという。この大学の医学生は臨床実習の一貫として決められたBST (Bed Side Teaching)の際に胸部外科あるいは脳外科の一つを選択しなければならなかったが、彼は胸部外科を選択した。在学中は小児科医になりたいと思ってい たが、小児科でやっている実際の臨床を見るにつれ次第に興味が薄れていった。そこで「まだ知らなかった」脳外に進もうと思った。脳や神経のことに対する漠 然とした興味があったし「メスは持ちたかった」からだ。1年先輩で先に脳外に入局していたSさんから誘いを受けた。彼自身、当時は特に意識しなかったが 「外科医の格好良さと」いうものもあったのではないかと回顧した。彼の脳外の同僚にも1962年当時放映されて人気のあったテレビ劇映画『ベン・ケー シー』を通して脳外科医に憧れたものが多かったという。

——大学医局の組織

大学医局に入ったのは翌1976年1月である。医師国家試験の合格通知の葉書が来てからTSさんを介して脳外のN教授のところに相談に行 き「すぐ来てもよい」という返事を受けた。しかしTSさんから「入局したら遊ぶ暇ないよ」と言われ、「試験後の解放感を味わいたかったので」、妻との新婚 旅行を兼ねて国内旅行をすることにした。Kさんは当時同棲中であったが、入局してから「結婚」すれば「教授を仲人にしなければなら」ない、つまり多大な出 費がかかるので、周囲の人にはすでに結婚していると告げていた。

医局には神経生化学を専門とする国立L大学出身のN教授が率いる「多数派」と母校T医大の第二外科出身S講師が率いる「少数派」の二つの グループがあり確執していた。Kさんは入局後、国立B大学出身であるH先生について医局内のことを教わった。医局ではこの身の回りのことを見てくれる先輩 医師をオーベン、それに従う新米医師をネーベンと呼ぶ。H先生がKさんのオーベンとなった(詳しくは[池田・佐藤 1991]を参照)。入局してからは、病棟ではH先生について脳血管撮影の習得と、患者管理を勉強した。脳血管撮影は脳外の手術でいちばん最初に覚えなけ ればならない技術である。当時の脳外科の病床は18床であった。

入局直後のKさんはN教授の指導下にあった。しかし新潟の「集団会」での出来事が、N教授から離れてS講師に接近するきっかけになった。 事の顛末はこうである。集団会は、T医大と国立L大学の脳外科教室の共同の研究会のことである。KさんはN教授より母校T医大出身の教授が開発した新薬M が「脳腫瘍に効く」という臨床データを集めて集団会で発表しなさいという指示を受けた。しかし、データ数が4例と少なく、多くの要因が絡んでいたので因果 関係を証明するに至らなかった、つまり集団会では発表できないとN教授に報告した。しかしN教授からは、新幹線の切符が手渡され、とにかく集団会には出る ようにと言われた。Kさんはこれを拒否し集団会には出席しなかった。これ以降、N教授系統の人からは「Kは上には上げない」と言われていると周囲で聞かさ れるようになった。

——救急医療センターでの仕事

1976年の9月にH先生と一緒にT医大救急医療センターへ勤務せよという辞令がおりた。これは脳外からの実質的な放逐であり、「N教授 は君にもう帰ってこなくてもよいと言っている」などと周囲の人の説明のとおりであった。しかしKさんにとって新しい職場は快適であった。それは一人前の給 与、やりがいのある職場、Kさんにとって「意味のある実験」——寒冷によってネズミの脳に人工的な浮腫を作ってステロイド薬の効果をみる、臨床での患者の 「意識レベル」の評価研究ができたからである。

救急医療センターはCCM(Critical Care Medicine)、「オペ室」(手術室)、ICU(Intensive Care Unit)、CCU(Coronary Care Unit)などで構成されていた。センターは病院の各科からの医師の「混成部隊」からなる組織であるが、その中で麻酔部長を兼職している麻酔科——通称 「麻部(まぶ)」——のM教授がもっとも影響力をもち、センターにゆくことを脳外科では「地獄に堕ちる」と表現されていた。病床は20床で、1人の患者を 3人のチームで診るシステムになっていた。

——病院における組織と技術習得

1977年4月脳外科にいたS講師が、C労災病院の脳外科部長として出向することになり、Kさんも誘われて労災病院の医局に同年8月入局 した。Kさんは脳外科内部の権力派閥にはほとんど関心もなく、そこから利害を得ようとする気持ちはほとんどなかったが、KさんのN教授への不服従あるいは 反目は結果的に母校出身のS講師への恭順としてS講師側から解釈されたようで、後の労災病院へのS講師の出向にKさんは結果的に同行することになる。

労災病院の脳外科の医局は、S部長、J第二部長、D先生、Zさん、T、Kさんの6人で構成されていて、病床は30床であった。Tは、Kさ んが呼び捨てにするように、外科のレジデントで彼の入局の半年後にやってきた大学の同輩であった。

ここでは、S部長、D先生がKさんを指導する立場にあったが、Kさんが言うには「オーベンとネーベンの関係ではない」という。その理由 は、オーベンとネーベンの関係は大学病院などの大きな医局でできるものであり、労災病院のような規模が小さい医局では、わざわざそのような儀式的関係で呼 ぶ必要がなかったと解釈している。D先生はKさんより4歳ほど年長で脳外や救急医療センター時代のH先生と同じ世代に属していた。

救急医療センターにいる際には穿頭術——頭に穴をあける「一番簡単な手術」——などを習得したが、脳外科医としては未だ執刀していなかっ た。Kさんは、脳外の手術をこの労災病院の医局で学ぶことになる。手術は、S部長が執刀し、Dさんが第一助手、Kさんが第二助手というものや、KさんがS 部長の第一助手を務めることもあった。逆に、Kさんが執刀者でS部長が第一助手を務めることもあった。さらに1年後にはTとKさんのコンビでやっていたこ ともある。一般的に、手術の技法——「手技」——は、最初は第二助手さらに進んで第一助手などの手術の介助業務を通して習得してゆく。彼らが経験を積んで 周囲の上司あるいは先輩医師が判断を加えながら執刀者をまかせ——その際には指導者が助手を務めて監視と教育に努める——実地訓練を積みながら簡単な手術 から高度な手術へと技法を上達させてゆく。このほかに新しい技法の習得や開発には動物などを実験台にして「練習する」こともある。

手術には難易度があり、易から難の順に、シャント、硬膜外血腫、硬膜下血腫、脳内血腫、悪性脳腫瘍と難しくなるが、総じてそれらは簡単な 部類に入り、脳動脈瘤、動静脈奇形、髄膜腫などがさらに難しい部類に入る。どのような点に注目して難易——予後的難易と手技的難易がある——が決まるか は、脳外における「理想的な手術」から判断される。そこでは(1)予後がよい(良性)、(2)神経に大きな障害を与えない、という二大原理がある。例え ば、髄膜腫の場合では「きれいに取って障害を残さない」ことが肝要とされていた。

手術手技のなかで学んでいく最初のものは、(a)骨形成術——手術で取り去られた頭蓋の一部を人工的に形成する。作業の過程のなかでどこ をどのように消毒するかは「学派」によってヴァリエーションがあるという。次に(b)シャントと穿頭術を学ぶ。これは水頭症やくも膜下出血後の癒着によっ て頭蓋内圧の高まった脳脊髄液——「髄液」——を頭蓋骨に穴を開けて皮下のシリコン・チューブを介して腹腔などに流すテクニックである。

脳外の手術をやってみてKさんが思ったことは、脳外の手技は脳の血管外科の手術であり、脳のメカニズムについて探求することではなかった ということだ。これは経験して初めてわかった。また「一般外科」——脳以外の外科——と比較して脳外には大きな違いがある。一般外科には、脳への直接の侵 襲的介入に伴って患者に意識障害を引き起こす心配が少ない——唯一の例外は麻酔の失敗。しかし、脳外では、手術後の患者の意識が戻るということが重要で、 脳外科医はそれを大変気にする。また病棟内で転科させるために癌の末期患者のケアなどをおこなうことはなく、脳外の病棟で患者が亡くなる際は、その多くが 意識障害のまま死んでゆく。脳外は患者の「苦しみを看ない」ために、他科に比べて「辛さが少ない」という。したがって臨床ケアの現場では、意識障害の患者 よりも患者の家族との関係が重要になる。

患者が悪性脳腫瘍の場合は、チームの取り決めでは本人への告知はしていなかった。ただし家族にはクールに言うようにしていた。唯一の例外 は、家族がいない一人身の患者には手術の予後などを直接本人に「正直に言った」ことである。救急で脳内出血の患者が運び込まれてきたときには、事態は切羽 詰まっており、家族には「ムンテラとパターナリズムでいく」対処したという。ムンテラとは、事実予測よりも悪い予測を予め告げることである。

——最初の手術

Kさんが執刀する手術を行っていて、周囲から祝福されるようなお祝いしたのは、1978年に難しい部類に属する脳動脈瘤の手術をおこなっ たときである。D先生がS部長にたいしてKさんの執刀を推薦して、手術の日程が決まった。

手術当日は、朝8時に医局に入って、9時から執刀し3時間程かかって午後1時半ごろ終了した。

初めての記念すべき手術つまり「初オペ」の前夜はスナックで飲み、当日は手術の終了後に寿司とビールを注文して、医局の全員が集まり手術 の話などをしながら飲み食いした。Kさんは大桶を2枚程度の寿司を医局の人たちに振る舞い病院内で祝った後、二次会に街に出かけていった。初オぺの儀礼的 次第ついては、すでにT医大で見聞きしており、寿司を同僚の皆に奢らなければならないことも知っていた。(どうして重大な手術の前夜に飲みに?との私の質 問に)「今更、勉強でもあるまい」という気持ちだったという。

労災病院では後に、当時S医大に所属しておりT医大出身でD先生と同級生にあたるB先生が副部長として赴任したが、B先生は初オペ——た だし本人は初オペとは言わずに「モートル」といっていた——の後の宴会が好きで、シャントのような簡単な手術にも、あるいは本人にとって初めての手術であ ればなんでもチャンスを作って宴会を行なうようになった。

——脳外科医の技量

脳外科医の能力は体力と技量のバランスによって決定され、加齢は脳外科医のキャリアに対して厳しい役割選択を迫る。Kさんによると20歳 代は「使いものにならない」、30歳代後半にピークが訪れるが、その頃はネーベンを持って後進を指導する時期でもある。40歳ぐらいだと大学病院では講師 クラスになるが、すでに管理者として地位もあがりネーベンを持たなくなる。50歳代ではもはや手術はできなくなり、医局や教室の管理監督責任者の地位につ き教育が重要な仕事となるという。

——病院の辞職

その後、T医大の派遣病院——「出城のようなもの」——であるX県のE公立病院にKさんは脳外科医として1979年に赴任する。最初は医 員であったがすぐに救急医長になった。脳外の医局は、先輩で労災病院にいたDさんが医長におり、Kさんのほかに後輩が一人いた。つまり医局の医師は3名 で、病床が30床であった。スタッフが限られているので主治医制はひかなかった。

ここでの仕事について5年目に、当時32歳だった山本さん(仮名)という患者を病棟で診るようになった——主治医ではなく3名のチームで 看ている。彼女がその後にたどった経過を診ながら脳外科の治療についてKさんの考えが根本的にかわったという。

山本さんは軽い麻痺を訴えてE公立病院を訪れた。CTスキャンなどの検査の結果、脳腫瘍の疑いがあり入院した。その時の彼女の症状は比較 的軽いものであった。しかし腫瘍は神経膠芽腫(グリオーマ)とよばれる悪性のものであった。手術は、Kさんの赴任後にE公立病院にやってきたRが執刀し、 第一助手は上司であるDさん、Kさんは第二助手で行われた。手術の結果、彼女の体に麻痺がおこり、寝たきりになった。その後、手術は公立病院で二度、国立 X大学附属病院で一度、都合三度行なわれたが、腫瘍の外科的な治療の後、放射線治療のために再びX大病院へ送られ、四ヶ月後になってKさんのいるE公立病 院に帰ってきた。しかし、そのとき山本さんはすでに「廃人同様」になっていた。

かつて英国の著名な大学に留学していたSさんから、英国の病院では脳死状態になって回復の見込みのない患者の人工呼吸器を外したり、悪性 の脳腫瘍であるにもかかわらず術後の言語活動などが著しく障害する恐れのある場合は腫瘍を摘出しないことがあることをKさんは聞かされていた。Kさんは呼 吸器を外す考えには肯首できなかったが、悪性腫瘍を闇雲に取らない原則には賛成できるという。患者の「生命予後」よりも「機能予後」に重点を置かなければ ならないと考えるからだ。

辞職にまつわるKさんが挙げる「世俗的理由」は次のようなことである。Dさんは労災病院でS部長の下にいたが、もともとは両方ともP先生 の弟子であり、二人は兄弟弟子の関係にある。DさんからもSさんからもお互いの悪口や批判をよく聞いたという。また体力的理由として脳外科医の仕事の辛さ をあげている。例えば午後5時に急患が入って脳血管撮影をおこない手術が完全に終了するころには、午前1時ごろになっている。そして次の日には朝から診療 というスケジュールをこなさねばならなかったからだ。Kさんは、専門医としての脳外科医に体力的に疲れ、脳外科医間の兄弟喧嘩的な確執、特に尊敬する先輩 同士であるDさんとSさんの対立に嫌気がさしていたのだ。

その時に、ルイス・ゴールドマン『医師が意見を異にするとき』を読んでそれまで従事してきた医学にたいする信頼感を失った。Kさんは 1986年3月末をもってE公立病院を辞め、先のゴールドマンの本を翻訳した日本でも数少ない医学概論の研究している国立N大学のY教授のもとで、医療の 哲学・倫理学的基礎についての勉強を始める。

以上はKさんから1989年9月30日に聞き取りした私のノートの一部を今回整理して纏め直したものである。それから10年後の現在、彼 は私立大学の文学部で教鞭をとっている。

III

かつて大阪大学医学部第二外科教室に陣内傳之助という教授がいた。

陣内は拡大根治術術式(super extended radical operation)という手術法を確立し、外科手術における評価の規格化に貢献したことで日本の外科学の歴史にその名を留めている。特に後者については 1960年に「胃癌患者手術所見及び成績統計に関する規約の案」をつくり「胃癌研究会」を発足させ、当時の大学医学部や医科大学にあった手術技法とその評 価をめぐるセクショナリズムの壁を打破する試みをおこなう。この研究会の設立が契機になって、大腸癌、乳癌、肺癌、食道癌などの治療とその取り扱い規約が 次々と確立されていった。追悼的顕彰における誇張的語法を念頭においても「世界に誇りうべき日本外科学の業績」は強ち的外れではないだろう——「世界に誇 りうべき」という賛辞は今も昔も医学界では挨拶代わりの常套句であるが[陣内先生追悼文集刊行会編 1998:22](以下「文集刊行会」と略記)。

インターン闘争を皮切りとする医学部や医科大学の紛争が沈静化した後の1973年以降は、陣内は、手術手技の情報交換の促進を目的として 「手術手技研究会」を発足させる。この研究会に参加した当時の著名な外科医たち——ほとんどが大学の外科学教授——の発言は、学術雑誌『手術』(1947 年創刊)に掲載されている。彼らが手術手技や手術に関わる社会的空間について語っている複数の声を、テーマ別にインデックスをつけていくつか拾い出してみ よう(なお本節における引用は、発話者の名前・所属と『手術』の巻(号)数とページを記載する。また[ ]内は引用者による補足である)。

——技術の基本的構成要素

「結局手術というのは、切る、血を止める、縫うといった単純な操作の繰り返しであります」[秋山・虎の門病院、XXVIII(10): 1093]。

——手術手技の伝承性とその弊害

「手術手技に関しては昔から何々流とか、大学の教室の先生のお家芸だとかいうことで教わって、こういうことはまだ手術書には書いてありま せんことですので、どうしてもその先生の流儀をそのまま文句なしに踏襲してきたものであります」[陣内・大阪大、XXVIII(10):1091]。

「外科の基本手技とその考え方には各大学、各病院で全部流儀が違うので、それだけにいろいろな施設の方にお集まりいただいて、知恵をし ぼって同じ目標のために努力したいということがねらいであります」[秋山・虎の門病院、XXVIII(10):1091]。

「たとえば私のほう[東京医科歯科大学]にも第1外科と第2外科がございますが、第1外科と第2外科で手術日が月水金と火木土と違ってい て、手術室の看護婦のほうは、着物から、手の洗い方から、出す器械まで違うといったことが現在行なわれているわけですが、まあ理屈がつけばそういったセク ショナリズムの一種が[この研究会で]取り除かれる」[XXIX(8):843]。

——チームワーク

「“術者と介助者との人間関係”ですが、もし、よろしくない人間関係にあるような状況下での手術であれば絶対に手術をしてはいけないと存 じます」[秋山・虎の門病院、XXVIII(10):1093]。

「私は、非常に簡単な手術であっても、たとえば、major surgery [一般外科:引用者]のうちで一番簡単な Appendectomy [虫垂炎切除術いわゆる盲腸の手術:引用者]であっても、夜など1人でやらなければならない場合がありますが、こういうのはやりたくない気持ちでございま す。といいますのは、1人では手術に対して責任がもてないという可能性があるからです。手術というものを考えますと、最低の人数は医者が2人でやらなけれ ばいけない。術者と第1助手の2人が最低必要な数でございます」[出月・聖マリアンナ医大、XXVIII(11):1243]。

「教育的な手術の場合には、本来術者たるべきチームの最上級者(指導者)が自己の責任において下級者を術者に仕立ててやらせておるわけ で、実際上には術者は指導者に対して責任をもち、指導者が法的には病院長に対し、道義的には患者に対して責任をもつことになろうが、下級者が術者としてや らされてる場合には、術者自らは、全責任は自分にあるという意識と覚悟をもってやるべきであり、また、指導者もそのように術者を教育すべきであると信じま す」[陣内・大阪大、XXVIII(10):1099]。

「陣内:間島教授のお話の中に、 conference をやって、意見が違ったりしましても、そのチームでやっぱり手術はされるんでしょうか?意見が違ったひとは除外しますか?/(改行)間島:しません。最後 の決定は私がしまして、これはこれでやっていくというように納得してやらせるようにしております」[XXVIII(11):1245]。

——開腹と閉腹

「私は若い教室員と一緒に手術をいたしております。年々歳々新人が入ってまいります。そうして私自身手術した場合でも、しばしば閉腹の段 階になりますと、それじゃ、あとを頼むよということで部屋を出てしまいます」[XXIX(3):264]。

「それから腹壁を閉じます時、必ず腹膜を縫うまで、閉腹するまでは自分でやって、それから後の縫合はまかせます。やはり腹膜を縫うまでは 自分でしないと気がすまない、交代のとき事故が起こるというようなことを経験したことがございます」[XXIX(4):379]。

——怒れる外科医

「たとえば、ごく単純な大網の切離をする場合、ペアン鉗子を使いますが、看護婦がたまたま誤ってコッヘルがひとつ入っていて、それが渡さ れてしまった時を考えます。そんな単純な操作に、これはコッヘルじゃないかといってたたき返してペアンに取りかえる。そうゆうことはやめて、大勢に影響が なければ自由な立場でやるというような、これはほんの1例でありますが、自由な考え[融通のきく対処のこと:引用者]をもっているということが大事だと思 います」[秋山・虎の門病院、XXVIII(10):1091]]。

「大変偉い某教授が、手術になると必ず、助手も看護婦さんも、まわりにいるものを、しょっちゅうおこっている。また非常に困ることには、 その先生はメスの刃のないほう、反対側のほうで助手の手をたたく、「何をしているかッ・・・・」と。大変に危険であるが、当時[戦後数年間のこと:引用 者]の手術場ではそういうことに文句をいうような雰囲気ではなく、ただ恐れ入っている」[葛西・北海道大、XXVIII(10):1095]。

「また中にはメスは使わないで、ゲタで手術台の下でスネをけっとばす先生もあるという話を聞いた事があります[古いタイプの手術場は下駄 を履いて、床に水を流していた。現在ではビニール製のサンダルが多い:引用者][村上、XXVIII(10):1099]。

「私は陣内先生に教わる途中でたびたびしかられたことがあるんですが、非常におこり上手でございまいす。いかにもニクニクしげにおこるよ うな場合はあとを引くわけですね(笑)。その辺がチームワークという問題で非常に難しい」[山本・岡山大、XXVIII(11):1239]。

「看護婦とか、麻酔医とか、また第3助手などにおこる場合に、術者がおこりますと、カッカして手術がおかしくなりますので、これはおこり そうだなと思った時に第一助手が先におこる(笑)。そういう役目も第1助手にあるということで、第1助手が非常に大きな役割をもつので、医長をそこに入れ るということで、われわれはやっております」[伊藤・国立がんセンター、XXVIII(11):1242])。

「昔の手術は君主の手術、専制の手術だと思います。今の手術は民主的な手術だと。塩田先生に私は2年しか習いませんが、私はあまりやられ た経験はないと思うんですが、 Kocher ではさまれたり、ひどいときには「地球の外にうせろ」といっておこられて手をおろした人もおります」[XXVIII(11):1246]。

——はじめての手術の際の指導

「はじめて1年生の人が Appe. [Appendectomy 虫垂炎切除術:引用者]の手術をする。その前立[まえだち、第一助手のこと:引用者]に5年生が立つ。患者が変になると瀬尾教授は1年生をおこらず、前に 立った5年生がものすごくおこられるわけです。したがって、術者のみに責任があるのではなくて、やはりそのチームで一番上の人、責任をもてる立場の人が責 任をもってひとつの手術をまとめるんじゃないかというふうに考えております。/(改行)術者の責任と見かけ上の責任なら術者にあると思うんですけど、本当 の責任は Oben の第1助手にあると思います」[佐藤・千葉大、XXVIII(11):1240]。

「私の病院では、大学を出まして、研修にきまして3ヶ月くらいたちますと Magen [胃切除術:引用者]をさせております。そして指導者がついてやっている。どうしてもお手あげになった場合に指導者が手を出すといたしまして、若い世代の 人で、外科医を志し、2年間くらいでマスターできないものは外科医ではないぞ、と私、やかましくいっております」[崎原・国立呉病院、XXVIII (11):1243]。

——人体実験

結紮(けっさつ)の訓練のために人間を使うことの是非について「いわゆる初心者がすぐさま患者さんの実際の手術でトレーニングを受けると いうことは、おそらく患者側にその話をしますと、非常に不信感をもたれるだろうと思います」[XXIX(2):155]。

「確かに人体実験といわれるほどのことはやってはいけないかもしれないと思いますが、多少の点は許されるのではないかと、そこに philosophy があれば、ということになるかもしれません[手技の人体実験の是非をめぐって討論者も肯定、否定の両意見があり、これは一つの意見である:引用者][村 上・東京医科歯科大、XXVIII(10):1095]。

残念ながら陣内が研究会を組織した意図とは裏腹に、座談会に参加した外科医の手術手技の披瀝は参加者のモノローグに終始している感は否め ない。そもそも、座談会において語りを通して技術を披瀝したりコミュニケーションができれば、セクト化していた手技のあり方が相対化され、より普遍的な手 技の基準化が達成されるというのも楽観的なビジョンと言わざるを得ない。手技について参加者が自らの手技とその根拠を披瀝している様は、福島真人のいう 「土着の解釈学」あるいは、ブルデュのdocta ignorantia*に他ならない。我々分析者が採用しなければならない「重要なポイントは、行為者が自分たちの実践について語る、その語りの構造を、 実践者の社会活動とは一応別のものとして捉えるという観点である」[福島 1993:160]。手術手技の習得における認知的プロセスについて考察する手段としては、外科手術の「土着の解釈学」の分析からは何の貢献も期待できな いだろう。しかしながら、この解釈学が置かれた社会的文脈に着目すれば、土着の解釈学を導出する陣内の実践が齎したもの、つまり外科学会では規格統一化を とおして「外科の科学化」という里程標(milestone)を打ち立てたこととして評価され、外科学のアイデンティティ確立に寄与したという政治的成果 における外科医の修練の位置を見て取ることができるだろう。もちろん科学の確立と手技の上手下手とは何の因果関係もないし、そのことは当事者自身も自覚し ている。「外科学の主役を演ずるのは何といっても手術である。これをあまり強調すると兎角手技に走りがちになる。もちろん手技の練達には生涯を通じて努力 しなければならないが、あまり名人芸を誇りすぎると自然科学としての外科学から逸脱することになる」[文集刊行会編 1988:130]。

*もともとのdocta ignorantia

とはニコラウス・クザーヌス(Nicolaus Cusanus,

1401-1464)による用語である。彼によると、神は「能産的自然(natura naturans)」、現象世界は「所産的自然(natura

naturata)」と捉えて、この矛盾の一致を、神において(統一的に)認識することが「無知の知(docta

ignorantia)」に他ならないと説く。(ニコラウス・クザーヌス『学識ある無知について』山田桂三訳、平凡社、1994年)

陣内傳之助が行ったことは、古代的医術——ベンヤミンのいう絵画的効果——から、治療システムとしての手術——映画的効果——へという、 要素還元的発想による外科手術の逆説的な社会的成功への移行について考察する際に我々の格好の素材となる。彼の伝記的生涯には、当然のことながら、古代医 術的施術者としての風格を忍ばせるエピソードが数々ある。例えば、陣内の著した体系的な教科書の冒頭部分には、ヒポクラテスの誓詞が掲げられ、外科学史、 外科学の使命と本質についての記載を忘れなかった[文集刊行会編 1988:158]。また彼は生前、超絶的な境地に自分が到達していることを弟子に話した。「私は、手術中、緊張する程敏感になり、患者の皮膚を助手が 誤って鉗子で挟んだ時など、自分の体に痛みを感じる」と周囲の者にもらしたという[文集刊行会編 1988:238]。また、彼が育てた門下生は六百名を下らないと言われているが、陣内はその門下生たちにメスを進呈しており、そのメスを納めた桐箱に、 刀聖、王者、徹心、龍王、秀峯、瑞龍、慈王、尚志、真髄などという漢字二文字の揮毫をしている。これは、世間に流布している高度な専門職としての外科医、 芸術家のように手術をおこなう冷徹な外科医——手塚治虫が生んだブラックジャックである——を想起しないではおかない。ちなみに彼の座右の銘は「学以忘 憂」(学を以て憂いを忘るる)であった。

IV

ベンヤミンの視覚と触覚的感覚術の弁証法において外科手術は触媒の役割を果たした。ところが社会科学者は外科的想像力を手術それ自体の分 析に注ぎ込み、外科手術の隠喩としての社会現象を析出しようとする。私がここで取り上げる外科手術の隠喩は劇場と工場である。

ゴフマンは役割距離(role distance)という概念を提示した論文の中で、役割を遂行することと同時に生起する、役割との距離を取るような発言や行為について考察する。彼はメ リーゴーランドに乗る子供の観察を鍵として外科手術の現場における対面行動を分析しているのだ[Goffman 1961]。もちろん、これでは何のことが分からないので解説が必要である。メリーゴーランドというシステムに関わる社会現象を延々と解説するゴフマンの 説明を端折ろう。遊園地でメリーゴーランドに両親の介助なしに乗ったことがある、ある程度の経験を有する子どもをここでは想起してほしい。年齢は三、四歳 程度である。ところがさらに年齢が増し、メリーゴーランドを乗りこなす経験を十分に積んだ子どもは、乗っている最中にそれまでにない行動を示すようにな る。たとえば他の木馬に乗り移ろうとしたり、わざと安全ではない乗り方を大人の観ている前でおこなうことがある。子どもの側からみれば「僕は木馬をなんと か乗りこなすような程度の子どもじゃないんだぞ」というメッセージとして我々には受け取れるが、役割行動の議論からみれば、子ども(=存在)と子どもが担 わされている役割(=行為)との間の乖離がそこで生じている。比喩的に表現すれば、行為者(=子ども)はこの乖離を産み出すために存在と役割の間に効果的 に楔を打ち込む。この乖離を役割距離という。ゴフマンは、外科手術において、そこに参画する人たちが打ち込んだ楔とそれに伴ってできる役割距離の分析を延 々と続ける。そこでは、メリーゴーランドも外科手術も、あるいはこう言ってよければ彼が述べていない自動車修理においても、彼が言う「焦点のある集まり」 (focoused gathering、encounter、あるいはsituated activity system)があるところでは役割距離が生起する可能性がつねにある。機能主義的観点からは、手術が円滑にいく(=役割行動が完結する)ために、執刀医 が役割距離をとることが「状況に埋め込まれた活動システム」(situated activity system)としての手術場のチームワークの形成に寄与することがあるということだ。もっともその機能を産み出すためだけに役割距離が生じたと信じるこ とはできないが。ゴフマンには、インターンの技術的習得や執刀医からの技術伝達などに関心が最初からない。

外科手術を、疎外された労働から解放された、懐古的なマニュファクチャ労働がおこなわれている工場内の作業であると観るのが中岡哲郎であ る。「外科手術をとりあげるのは医学の分野で最も工学的な特徴をそなえた労働としてである。端緒的な分業をともなった班作業と、手作業の熟練に強く結びつ いた労働がそこにある」からだと言うのだ[中岡 1971:167]。以下に引用する胃癌患者の胃切除のプロセスを読めば、洗練された手工業的作業が微分化されルーティン化されたものとして、細心の配慮 をもって微小民族誌的に描かれていることがわかるだろう。

「メスで一直線に皮膚が切られる。皮膚、筋膜、そして腹膜の順である。出血するとその都度止血される。腹膜までひらくと、鉤でひっかけて 横へ引っぱって傷口をひらく。腹腔があらわれる。‥‥手術の範囲を確定するためいくつかの肥大したリンパ腺の資料がとられまず検査室におくられる」 (pp.171-2)。

「資料が送られてから結果がフィードバックされてくるまではほぼ二〇分である。執刀グループは作業をどんどんすすめながら、検査結果を参 考に剔出範囲をきめてゆく」(p.173)。

「切除がはじまる。大体の切除の範囲が定められ、それを周辺部分からはがしてゆくのである。手術の大部分を占めるこの作業は恐るべき根気 のよいくりかえし作業である。胃の周辺には縦横に走っている血管を、一つ一つしばって止血しながら切ってゆくのである。‥‥止血鉗子で介助者がはさむと、 執刀者が針で糸をとおし堅くしばる。介助者は糸の端を鉗子ではさんでとめ鉗子の重みで横腹にたらす。そのくりかえしである。切断するときは介助者が適当に 鉗子でひっぱったりピンセットで引きあげたりして助ける。操作しにくい時には、もう一人の介助者が鉤でひっぱって傷口をひろげたり、傷をつけてはならない 臓器をよけたりする。場所に応じ場所にしたがって適当に三人の間で役柄を交換しながら作業は続けられる。‥‥はさむ、針をとおす、しばる。切る、はさむ、 針をとおす、しばる。この日の手術では八〇回くらいこれがくりかえされた。時々、執刀者は「六号」と糸を指定したり、器具を指定したりする」 (pp.172-3)。

(臓器と関連組織の摘出後)「必要な施術の後最初かいたのと逆の作業がまっている。腹腔内の汚液をとりのぞき検査する。転移部分などとり のこしがないか慎重にしらべる。‥‥止血の不完全な血管やリンパ管は止血しなおす。腹腔内に抗生物質をばらまいた後、ドレン・チューブ‥‥を装入して、腹 膜→筋膜→皮膚の順で縫合する」(p.174)。

「執刀グループは標本を処理し、日本癌学会の所定の様式にしたがって手術記録を整理している」(p.175)。

この特異な科学史家が示した着眼点を科学史的文脈から読み解けば、インターン闘争期におけるマルクス主義への楽観的傾斜という時代情況が それに先行していたと意識せざるを得ない。1960年代末において、当時席巻していた左翼の生産性に関する労働中心主義や体制側の情報社会論に抗して、思 弁ではなく実際に観察すること——フィールドワークの古典的自己主張——を通して労働の具体的な現場を捉え直す試みを中岡は行おうとしていたのだろうか。

外科手術を劇場(theater=手術室)として観るのではなく、工場としてみる際の最大の利点は、言うまでもなく手術を熟練労働とみる 観点である。中岡は、外科手術の近代化における医療の分業というモーメントが、かならずしも医師以外の職種に手わたれされないことを指摘し、限定された社 会階層の中で手術の熟練度あげながら秩序を再生産してゆく様相について考察する。これは社会学の医療専門職支配論とも接点を交わすものだ。

「盲腸(アッペ)、痔(ヘモ)、ヘルニアの三つが一番やさしいものであって、この三つが国家試験を通って外科医になった医師の最初の一年 くらいに手がけさせられる‥‥。以後は簡単な手術の執刀者、大手術の場合は介助者、それも鉤引き専門というところから年月をかけて徐々に階梯をのぼってゆ く。月に手術二〇件くらいを経験しながら、二年くらいで胃潰瘍の手術がまかせられるようになる。胃の全剔や膵臓手術が行なえるようになるまでは平均的に いって五年くらいはかかる。血管の関係してくる病気、門脈圧昂進とか動脈瘤なども困難なものである。しかし大体五年くらいで外科としては一つの分野では一 人前になるといってよいだろう。それ以降は、分野を横へひろげてゆく。たとえば腹部外科中心の人間が、胸部や泌尿器や頭部の手術へ経験をひろげてゆくこと と、困難な症例を数多く経験することによる熟練の深化とが続いている」(pp.183-4)。

V

冒頭にあげたベンヤミンの論文のなかで、触覚的想像力としての外科手術を連想させる箇所はもう一度、それも著者自身が特段注意を払ってい ないようなところで現れる。こんな具合だ。映画は、集中力の散漫な大衆に対して視覚的な観想という経路ではなく、習慣的な気散じの雰囲気の中で——あたか も建築物に接するように——触覚的に受容されると。そして原文イタリック体で強調される次のような呪文とも予言ともつきがたい文言が綴られる。「歴史の転 換期において人間の知覚器官が直面する課題を、たんなる視覚、つまり観相という手段によって解決することは全く不可能である。それらの課題は、触覚的受容 の導きによって、慣れを通して、少しづつ克服されてゆく」[ベンヤミン 1995:625]。映画はこの触覚的受容の最たるものだというのである。

“絵画/呪術師”の隠喩的連関に対比される“映画/外科医(=撮影技師, Operator)”は、“視覚優位の集中力を用いた観想”と“触覚優位の気散じの中の受容”にそれぞれ対応する。私の関心に惹きつけて、もう一捻りすれ ば、“視覚優位の集中力を用いた観想”と“触覚優位の気散じの中の受容”という対比は、民族誌とフィールドワークの対比に照応すると言える。民族誌と フィールドワークについての議論を、民族誌解釈のルール違反であるところの著者の人生に交錯させたり——[his/her]"Works and Lives"(Clifford Geertz)、触覚的受容と社会参画の問題をレイヴとウェンガーの「正統的周辺参加」(Legitimated Peripheral Participation, LPP)に絡めての考察するなど、さらに論じることができるだろう。見通しが出てきた、このあたりで止めておこう。

文献

ベンヤミン,W.1995

「複製技術時代の芸術作品」(久保哲司訳)『ベンヤミン・コレクション——近代の意味』(浅井健二郎編訳/原著1935-36)所収、 pp.583-640、東京:筑摩書房。

ブルデュ,P. 1988

『実践感覚 1』(今村仁司・港道隆訳)、東京:みすず書房。

フェルカー,M.1989

「手術室におけるイデオロギーと秩序」(武井秀夫訳)『医療の人類学』(ロマヌッチ−ロス他編、波平恵美子監訳/原著1983)所収、 pp.487-511、東京:海鳴社。

福島真人 1993

「解説 認識という実践——「状況的学習」への正統的で周辺的なコメンタール」J・レイヴとE・ウェンガー『状況に埋め込まれた学習』 (佐伯胖訳)所収、pp.123-191、東京:産業図書

Graves,B., 1989

Informal aspects of apprenticeship in selected Americans occupations. in "Apprenticeship; from theory tomethod and back again",(M.W.Coy ed.), pp.51-64, New York: State University of New York Press.

池田光穂・佐藤純一 1991

「外科医の社会化と儀礼」『メディカルヒューマニティ』5(4): 90-97.

陣内先生追悼文集刊行会編 1988

『陣内傳之助先生を偲んで』大阪:大阪大学医学部第二外科教室。

Katz,P., 1981

Ritual in oprating room. Ethnology 20(4):335-350.

中岡哲郎 1971

『工場の哲学』東京:平凡社

Wilson,R., 1954

Teamwork in the operating room. Human Organization 12(4):9-14.

Copyright Mitsuho Ikeda, 1999

[行間200%]

第5号(1999年12月