エルンスト・ユンガー

Ernst Jünger, 1895-1998

エルンスト・ユンガー(Ernst Jünger, 1895年3月29日 - 1998年2月17日)は、ドイツの思想家、小説家、文学者、自然科学者、軍人である。第一次世界大戦及び第二次世界大戦に従軍。戦闘にかかわる体験記や 日記の他、戦争を主題とする随筆や論考を残した。https://bit.ly/3xF8vHs

「エルンスト・ユンガー(* 1895年3月29日ハイデルベルク生まれ、† 1998年2月17日リードリンゲン生まれ)は、第一次世界大戦に参加したことで人格と作品が形成されたドイツの作家。In Stahlgewittern』などの戦争回顧録、幻想的な小説や短編小説、さまざまなエッセイで知られる。さらに、第一次世界大戦、第二次世界大戦、後 のドイツ連邦共和国時代の膨大な日記も彼の作品の重要な部分を占めている。エリート主義的、反ブルジョア的、民族主義的な初期の作品は、いわゆる保守革命 の一翼を担い、ユンガーはワイマール共和国に断固反対した。NSDAPには参加せず、その人種差別イデオロギーも否定したが、1945年以降は国家社会主 義の知的先駆者とみなされ、ドイツで最も物議を醸した作家の一人となった。1918年にプール・ル・メリット勲章、1959年に星付き連邦功労大十字章 (1977年)と肩章(1985年)、1982年にゲーテ賞を受賞。」https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_J%C3%BCnger

| 少年時代 ハイデルベルクに生まれ、ハノーファーで少年時代を過ごす。父親は化学者で薬剤師。弟に、のち詩人・エッセイストとなるフリードリヒ・ゲオルク・ユンガー (de:Friedrich Georg Jünger, 1898年 - 1977年)がいる。 世紀末の退屈な学業に飽き足らずギムナジウムを何校も転校する。冒険に憧れ、「ワンダーフォーゲル」に参加し各地を旅行。冒険心はつのり、アフリカの赤道 地帯に行こうと考え、家出をして北アフリカのフランス外人部隊に参加するが、事態を知った父親に連れ戻される。 https://bit.ly/3xF8vHs |

Early life Ernst Jünger was born in Heidelberg as the eldest of six children of the chemical engineer Ernst Georg Jünger (1868–1943) and of Karoline Lampl (1873–1950). Two of his siblings died as infants. His father acquired some wealth in potash mining. He went to school in Hannover from 1901 to 1905, and during 1905 to 1907 to boarding schools in Hanover and Brunswick. He rejoined his family in 1907, in Rehburg, and went to school in Wunstorf with his siblings from 1907 to 1912. During this time, he developed his passion for adventure novels and for entomology. He spent some time as an exchange student in Buironfosse, Saint-Quentin, France, in September 1909. With his younger brother Friedrich Georg Jünger (1898–1977) he joined the Wandervogel movement in 1911. His first poem was published with the Gaublatt für Hannoverland in November 1911.[2] By this time, Jünger had a reputation as a budding bohemian poet.[3] In 1913, Jünger was a student at the Hamelin gymnasium. In November, he travelled to Verdun and enlisted in the French Foreign Legion for a five-year term, but with the intention of getting to North Africa. Stationed in a training camp at Sidi Bel Abbès, Algeria, he deserted and travelled to Morocco, but was captured and returned to camp. Six weeks later, he was dismissed from the Legion due to the intervention of the German Foreign Office, and escaped prosecution. On the return journey he was told by his father that the cost of representations to the authorities had amounted to a vast sum. Jünger was sent to a boarding school in Hanover, where fellow pupils included future communist leader Werner Scholem (1895–1940).[citation needed] | 幼少期 エルンスト・ユンガーは、化学技術者のエルンスト・ゲオルク・ユンガー(1868年~1943年)とカロリーネ・ランプル(1873年~1950年)の6 人兄弟の長男としてハイデルベルクで生まれた。2人の兄弟は幼少期に亡くなった。父親はカリ鉱山で富を築いた。1901年から1905年までハノーファー で学校に通い、1905年から1907年までハノーファーとブラウンシュヴァイクの寄宿学校に通った。1907年にレーブルクで家族と再会し、1907年 から1912年まで兄弟たちと一緒にヴンストルフの学校に通った。この間に、冒険小説と昆虫学への情熱を育んだ。1909年9月、フランスのサン=カンタ ンにあるビュイロンフォッセに交換留学生として滞在した。1911年、弟のフリードリッヒ・ゲオルク・ユンガー(1898年~1977年)とともに、ワン ダーフォーゲル運動に参加した。1911年11月、最初の詩が『ガウブラット・フュア・ハノーファーランド』に掲載された[2]。この頃、ユンガーは新進 のボヘミアン詩人としての評判を確立していた[3]。 1913年、ユンガーはハーメルン・ギムナジウムの生徒だった。11月、ヴェルダンを訪れ、5年間の任期でフランス外国軍隊に入隊したが、その目的は北ア フリカに行くことだった。アルジェリアのシディ・ベル・アベスの訓練キャンプに配属されたが、脱走してモロッコへ逃亡、しかし捕らえられてキャンプに戻さ れた。6週間後、ドイツ外務省の介入によりレギオンから除隊され、起訴を免れた。帰途、父親から当局への働きかけの費用が莫大な額に上ったと告げられた。 ユンガーはハノーバーの寄宿学校に送られ、同級生には将来の共産党指導者ヴェルナー・ショレム(1895–1940)がいた。[出典が必要] |

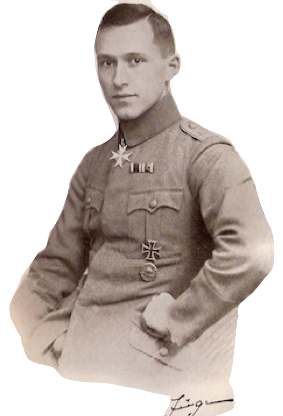

| 第一次世界大戦 喉元にプール・ル・メリット勲章を着けたユンガー。左肋には一級鉄十字章と戦傷章、その上には二級鉄十字章(向かって左)とホーエンツォレルン家勲章剣付 騎士十字章の略綬を着用している。 第一次世界大戦の勃発によりギムナジウムを卒業し、大学入学の手続きを済ませ、ハノーファーの歩兵連隊に志願兵としての出征を願い出る。デーベリッツで士 官候補生の訓練を受け歩兵少尉に任官。第一次世界大戦では常に西部戦線の最前線にあり、大戦初期のソンムの戦い、ヴェルダンの戦いから、1918年のルー デンドルフ大攻勢など主要な戦いのすべてに参加し、彼の所属する連隊は「ペルテスのライオン」の威名を西部戦線で馳せた。「浸透戦術」を行なう特別編成の 特攻隊 (Stosstrupp) の隊長として14度の負傷、そのうち8度は重傷で、一級鉄十字章やホーエンツォレルン家勲章剣付騎士十字章を受章した。そして、1918年にはプロイセン で最高の軍事功労勲章であるプール・ル・メリット勲章の最年少受章者となる。 戦場での苛烈な戦闘体験は1920年刊行の作品『鋼鉄の嵐の中で』(In Stahlgewittern) や、続く『火と血』(Feuer und Blut)、『内的体験としての戦闘』(Der Kampf als inneres Erlebnis) など、初期の戦争作品群に余すところなく書かれている。ユンガーの戦争体験記は「英雄的リアリズム」と呼ばれ、戦争の凄惨を戦争賛美に結び付けているとこ ろに特徴があり、戦争の凄惨さから反戦的傾向になる他の作品とは対極性を見せている。例えばエーリヒ・マリア・レマルクの『西部戦線異状なし』などと比べ てみれば違いは顕著である。  |

World War I Jünger during World War I, wearing the House Order of Hohenzollern On 1 August 1914, shortly after the start of World War I, Jünger enlisted as a one year volunteer and joined the 73rd Hannoverian Fusilier Regiment of the 19th Division, and, after training, was transported to the Champagne front in December. He was wounded for the first time in April 1915. While on convalescent leave he took up a position his father arranged for him to become an officer aspirant (Fahnenjunker). Jünger was commissioned a Leutnant (2nd Lieutenant) on 27 November 1915. As platoon leader, he gained a reputation for his combat exploits and initiative in offensive patrolling and reconnaissance. During the Battle of the Somme near the obliterated remains of the village of Guillemont his platoon took up a front line position in a defile that had been shelled until it consisted of little more than a dip strewn with the rotting corpses of predecessors. He wrote: As the storm raged around us, I walked up and down my sector. The men had fixed bayonets. They stood stony and motionless, rifle in hand, on the front edge of the dip, gazing into the field. Now and then, by the light of a flare, I saw steel helmet by steel helmet, blade by glinting blade, and I was overcome by a feeling of invulnerability. We might be crushed, but surely we could not be conquered.[4] The platoon was relieved but Jünger was wounded by shrapnel in the rest area of Combles and hospitalized; his platoon reoccupied the position on the eve of the Battle of Guillemont and was obliterated in a British offensive.[5] He was wounded for the third time in November 1916, and awarded the Iron Cross First Class in January 1917.[6] In the spring of 1917, he was promoted to Hauptmann, commanding 7th company and stationed at Cambrai. Transferred to Langemarck in July, Jünger's actions against the advancing British included forcing retreating soldiers to join his resistance line at gunpoint. He arranged the evacuation of his brother Friedrich Georg, who had been wounded. In the Battle of Cambrai (1917) Jünger sustained two wounds, by a bullet passing through his helmet at the back of the head, and another by a shell fragment on the forehead. He was awarded the House Order of Hohenzollern. While advancing to take up positions just before Ludendorff's Operation Michael on 19 March 1918, Jünger was forced to call a halt after the guides lost their way, and while bunched together half of his company were lost to a direct hit from artillery. Jünger himself survived, and led the survivors as part of a successful advance but was wounded twice towards the end of the action, being shot in the chest and less seriously across the head. After convalescing, he returned to his regiment in June, sharing a widespread feeling that the tide had now turned against Germany and victory was impossible. On 25 August, he was wounded for the seventh and final time near Favreuil, being shot through the lung while leading his company in an advance that was quickly overwhelmed by a British counter-attack. Becoming aware the position where he was lying wounded was about to fall to advancing British forces, Jünger rose and as he did his lung drained of fluids through the wound in his chest, allowing him to recover enough to escape. He made his way to a machine-gun post that was holding out, where a doctor told him to lie down immediately. Carried to the rear in a tarpaulin, he and the bearers came under fire and the doctor was killed. A soldier who tried to carry Jünger on his shoulders was killed after only making it a few yards, but another soldier was able to do so. Jünger received the Wound Badge 1st Class. While he was treated in a Hannover hospital, on 22 September he received notice of being awarded the Pour le Mérite on the recommendation of division commander Johannes von Busse. Pour le Mérite, the highest military decoration of the German Empire, was awarded some 700 times during the war, but almost exclusively to high-ranking officers (and seventy times to combat pilots). Jünger was one of only eleven infantry company leaders who received the order.[7] Throughout the war, Jünger kept a diary, which became the basis of his 1920 Storm of Steel. He spent his free time reading the works of Nietzsche, Schopenhauer, Ariosto and Kubin, besides entomological journals he was sent from home. During 1917, he was collecting beetles in the trenches and while on patrol, 149 specimens between 2 January and 27 July, which he listed under the title of Fauna coleopterologica douchyensis ("Coleopterological fauna of the Douchy region").[7] | 第一次世界大戦 第一次世界大戦中のユンガー、ホーエンツォレルン家勲章を身につけている 1914年8月1日、第一次世界大戦開始直後、ユンガーは1年間の志願兵として入隊し、第19師団第73ハノーファー連隊に所属、訓練を経て12月にシャ ンパーニュ戦線へ送られた。1915年4月に初めて負傷した。療養休暇中に、父親が手配した士官候補生(ファネンユンカー)の職に就いた。ユンガーは 1915年11月27日に少尉(2等少尉)に任官した。小隊長として、攻撃的な巡回と偵察における戦闘能力と積極性で評判を上げた。 ソンムの戦いの最中、破壊されたギルモン村の残骸付近で、彼の小隊は砲撃でほとんど崩れ去った谷間の前線に陣取った。そこには、先ほどの戦いで戦死した兵士の腐った遺体が散乱していた。彼は次のように書いている: 嵐が周囲を襲う中、私は自分の担当区域を往復した。兵士たちは銃剣を固定し、銃を手に、窪地の最前線に石のように動かないで立っていた。時折、信号弾の光 で、鋼鉄のヘルメットが光り、刃がきらめくのが見え、私は無敵の感覚に襲われた。私たちは押しつぶされるかもしれないが、決して征服されることはない。 [4] 小隊は交代したが、ユンガーはコムブルの休息所で破片で負傷し、病院に送られた。彼の小隊はギルモン戦の前夜に陣地を再占領したが、イギリス軍の攻撃で全滅した。[5] 彼は1916年11月に3度目の負傷を負い、1917年1月に鉄十字勲章第一級を授与された。[6] 1917年春、彼は大尉に昇進し、カンブレーに駐屯する第7中隊を指揮した。7月にランゲマルクに転属したユンガーは、進撃するイギリス軍に対し、後退す る兵士を銃口で脅して抵抗線に加わるよう強制するなどの行動を取った。彼は負傷した弟フリードリヒ・ゲオルクを避難させる手配をした。カンブレーの戦い (1917年)で、ユンガーは頭の後ろのヘルメットを貫通した弾丸と、額に飛散した砲弾の破片で2つの負傷を負った。 彼はホーエンツォレルン家勲章を授与された。1918年3月19日、ルンドルフの「ミヒャエル作戦」直前に陣地へ進軍中、案内役が道に迷ったため進軍を停 止せざるを得なくなり、密集していた部隊の半数が砲撃の直撃を受けて戦死した。ユンガー自身は生き残り、生存者を率いて成功した進撃に参加したが、戦闘の 終盤に2度負傷し、胸を撃たれ、頭部に軽傷を負った。療養後、6月に連隊に戻った彼は、ドイツの戦況が逆転し、勝利は不可能だと感じる広範な気分を共有し た。 8月25日、ファヴルール近郊で7度目かつ最後の負傷を負った。連隊を率いて進撃中、肺を貫通する銃弾を受け、英軍の反撃に圧倒された。負傷した位置が英 軍の進撃に陥落寸前だと気づいたユンガーは立ち上がり、その瞬間、胸の傷口から肺の液体が流れ出し、意識を取り戻して脱出に成功した。彼は、まだ抵抗を続 けていた機関銃陣地までたどり着き、医師からすぐに横になるよう指示された。タープに包まれて後方へ運ばれる途中、医師は銃撃を受けて死亡した。ユンガー を肩に担ごうとした兵士は数ヤード進んだところで死亡したが、別の兵士が担ぎ上げた。 ユンガーは負傷勲章1等を受章した。ハノーファーの病院で治療を受けていた9月22日、師団長ヨハネス・フォン・ブッセの推薦により、プール・ル・メール 勲章の授与通知を受けた。プール・ル・メール勲章はドイツ帝国最高の軍事勲章で、戦争中に約700回授与されたが、ほとんどが高官(戦闘機パイロットには 70回)に限定されていた。ユンガーは、この勲章を授与された11人の歩兵中隊長のうちの1人だった。[7] 戦争中、ユンガーは日記をつけ、それが1920年の『鋼鉄の嵐』の基礎となった。彼は、自宅から送られた昆虫学雑誌のほか、ニーチェ、ショーペンハウ アー、アリオスト、クビンの作品を読んで余暇を過ごした。1917年、彼は塹壕や巡回中に甲虫を収集し、1月2日から7月27日までの間に149点を収集 し、『Fauna coleopterologica douchyensis』(「ドゥーシー地域の甲虫類相」)というタイトルでリスト化した。[7] |

| 戦間期・ヴァイマール時代 大戦後のヴァイマール共和国時代、ユンガーは市民生活に溶け込むはずもなく、兵力10万人に制限された国軍に歩兵少尉として残り、カール=ハインリヒ・ フォン・シュテュルプナーゲル大尉の部隊でカップ一揆鎮圧に出動。白兵戦指揮の卓越さから次代のドイツ軍のための新しい歩兵操典の作成に加わる。そのまま 軍に残っていたならば、第二次世界大戦期は陸軍少将か中将になっていたと言われる[1]も、政治に対する国軍の無縁な態度とその旧態依然たる反動保守的な 性格に嫌気がさして1923年に軍を退官。ミュンヘン大学で生物学者・哲学者のハンス・ドリーシュに師事し、生物学(動物学)及び哲学を学んで、ナポリの 動物研究所の研究員となった。こうして職業的に動物学や昆虫学の研究に携わっていた時期だけでなく、昆虫採集や研究の活動はユンガーの終生の趣味、仕事と なる。1925年にウィーンで出会ったグレータ・フォン・ヤインゼンと結婚し、二人の子を得た。 「内的体験としての戦闘」初版(1922年) 1926年に大学を離れた彼は文筆活動に専念するようになり、鉄兜団に接近する。この団体には新旧世代の対立があり、ユンガーはゼルテやデュスターベルク やエアハルトらの合法路線を批判して革命戦術を叫ぶ若い世代の声を代弁し、青年将校用の機関紙別冊の「軍旗(Standarte)」や「アルミーニウス (Arminius)」を発行する。 また、「シル義勇団」や「青年民族同志団(Jungnationaler Bund)」や「青年プロイセン同志団」等の民族革命派に関係して少数エリートによる革命的前衛の立場を説いたり、旧前線兵士と青年運動家たちとの統一戦 線結成を呼びかけていた。また、1927年秋、知り合った民族ボルシェヴィストのエルンスト・ニーキッシュ (Ernst Niekisch)の雑誌「抵抗(Widerstand)」にも関係している。 ユンガー自身、「コミュニストよりもアナーキストの方が私にとっては共感できるし、犯罪者、それも生まれつきの犯罪者の方が乞食よりも私にとっては共感で きる[2]。」と告白しているように、彼は社会からの逸脱者に共鳴する反体制的人間であり、「保守側のアナーキスト[3]」であった。「この世の根源を、 豊かなその事物において情熱的に認識し、心情の尺度を生そのものにおいて確かめなければならぬ。」という鬱勃たるファウスト的心情に駆られていた[4]。 義勇軍エアハルト旅団やコンスルなどの機関紙の編集に従事すると共に数多くの論考を載せ、若い世代の保守革命、革命的ナショナリズムの思想的指導者とさ れ、ヴォルフ・ディーター・ミューラーからは「ドイツ魂の最高司令部」と評された。 第一次世界大戦を「総動員」の戦いとして総括し、『労働者――支配と形態』(Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt, 1932) において全体的世界の展望を示す。時代の衝撃と受け止められたこの書は「民族ボルシェヴィズムのカテキズム」と目され、ナチス体制を予告するものとされ、 また、この時期のマルティン・ハイデッガーに決定的な影響を与えた。ユンガーの読者にはナチス幹部も少なくなかったが、ナチ党の出馬願いや第三帝国の文化 アカデミーへの参加を頑に拒むなどナチスとは一線を画し、『大理石の断崖の上で』(Auf den Marmorklippen) に見られるようにあくまで反ナチあるいは非ナチに徹した。 |

Interwar period Ernst Jünger in uniform as depicted in the frontispiece of the 3rd edition of In Stahlgewittern (1922) Jünger served as a lieutenant in the army of the Weimar Republic until his demobilisation in 1923. He studied marine biology, zoology, botany, and philosophy, and became a well-known entomologist. In Germany, an important entomological prize is named after him: the Ernst-Jünger-Preis für Entomologie.[8] His war experiences described in Storm of Steel (German title: In Stahlgewittern), which Jünger self-published in 1920, gradually made him famous. He married Gretha von Jeinsen (1906–60) in 1925. They had two children, Ernst Jr. (1926–44) and Alexander (1934–93). He criticized the fragile and unstable democracy of the Weimar Republic, stating that he "hated democracy like the plague."[9] More explicitly than in Storm of Steel, he portrayed war as a mystical experience that revealed the nature of existence.[10] According to Jünger, the essence of the modern was found in total mobilisation for military effectiveness, which tested the capacity of the human senses.[11] In 1932, he published The Worker (German title: Der Arbeiter), which called for the creation of an activist society run by warrior-worker-scholars.[12] In the essay On Pain,[13] written and published in 1934, Jünger rejects the liberal values of liberty, security, ease, and comfort, and seeks instead the measure of man in the capacity to withstand pain and sacrifice. Around this time his writing included the aphorism "What doesn't kill me makes me stronger; and what kills me makes me incredibly strong."[14] | 戦間期 『鋼鉄の嵐』(1922年)第3版の扉に描かれた軍服姿のエルンスト・ユンガー ユンガーは、1923年に復員するまで、ワイマール共和国軍で中尉として従軍した。海洋生物学、動物学、植物学、哲学を学び、著名な昆虫学者となった。ド イツでは、彼にちなんで、重要な昆虫学賞「エルンスト・ユンガー昆虫学賞」が設立されている[8]。1920年に自費出版した『鋼鉄の嵐』(原題『In Stahlgewittern』)で戦争体験を描き、徐々に有名になった。1925年にグレタ・フォン・イェインセン(1906-60)と結婚。2人に は、エルンスト・ジュニア(1926年~1944年)とアレクサンダー(1934年~1993年)の2人の子供がいた。 彼は、ワイマール共和国の脆弱で不安定な民主主義を批判し、「民主主義を疫病のように嫌っている」と述べた。[9] 『鋼鉄の嵐』よりもさらに明確に、彼は戦争を、存在の本質を明らかにする神秘的な体験として描いた。[10] ユンガーによれば、現代の本質は、人間の感覚の能力を試す、軍事的な効率のための総動員にある。[11] 1932 年、彼は『労働者』(ドイツ語タイトル:Der Arbeiter)を出版し、戦士・労働者・学者によって運営される活動家社会創設を訴えた。[12] 1934 年に執筆・出版されたエッセイ『痛みについて』[13] では、ユンガーは自由、安全、安楽、快適といった自由主義的価値観を否定し、その代わりに、痛みと犠牲に耐える能力によって人間の価値を測るべきだと主張 している。この頃、彼の著作には「私を殺さないものは私を強くし、私を殺すものは私を信じられないほど強くする」という格言が含まれていた。[14] |

| ナチス時代と第二次世界大戦 ベルリンを1933年に去り、ハノーファー近くのキルヒホルストに居を構えるが、ナショナル・ボルシェヴィストのエルンスト・ニーキッシュとの関係からゲ シュタポによる家宅捜索を受ける。ゲシュタポ長官のハインリヒ・ヒムラーはユンガー を逮捕しようとしたが、第一次世界大戦でのユンガーの戦争体験を評価し たアドルフ・ヒトラーが制止した。しかし、1938年以降、彼は執筆活動を禁止され、その直前に書かれた『大理石の断崖の上で』では、象徴的な手法でヒト ラーによるファシズムの時代の状況を描き出していると評されている。友人たちからは国外に亡命するよう勧められたが、ユンガーはドイツに留まった。 第二次世界大戦には予備大尉(Hauptmann z.V.)として召集され、第96歩兵師団(96. Infanterie-Division)麾下の第287歩兵連隊(Infanterie-Regiment 287)第2大隊長に就任し1940年の西方戦役に参加している。1941年からは、友人であるハンス・シュパイデル大佐の配慮でフランス語能力を買われ パリのドイツ軍司令部で私信検閲の任につき、パリ在住のフランスの知識人、作家、思想家たちと深く交流し、パリは彼の「第二の故郷」となる。戦争後期は自 費出版として『平和』(Der Friede, 1943) を著し、エルヴィン・ロンメル元帥やフォン・シュテュルプナーゲル将軍をはじめ西部戦線の反ナチ派のドイツ陸軍士官に広範な影響を及ぼす。1944年7月 20日のヒトラー暗殺計画(7月20日事件)と将校反乱に関係があったとされ、軍法会議の後、執行猶予大隊に配属させられた。後に住んでいたキルヒホルス トに戻り、1945年には地元の国民突撃隊の指揮をとっており、迫る連合軍に対する抵抗を止めるよう指示していた。1939年から1949年までの彼の 『庭と道』『パリ日記』『コーカサス日誌』『葡萄畑の小屋』などの日記は『射光』(Strahlungen) という表題で刊行されている。1950年代から1960年代に彼は頻繁に旅行し、非公式ながら日本にも来ており、独和辞典の編者として知られるロベルト・ シンチンゲルがユンガーの案内をしている。ユンガーの最初の妻グレタは1960年に亡くなり、1962年にリゼロッテ・ローアーと再婚している。 また、1944年11月29日、ユンガーの息子のエルンスト(愛称、エルンステル Ernstel)がイタリア戦線のカララ山中で戦死している。 ++++++ Third Reich As a famous war hero and prominent nationalist critic of the Weimar Republic, the ascendant Nazi Party (NSDAP) courted Jünger as a natural ally, but Jünger rejected such advances. When Jünger moved to Berlin in 1927, he rejected an offer of a seat in the Reichstag for the NSDAP. In 1930, he openly denounced Hitler's suppression of the Rural People's Movement.[15] In the 22 October 1932 edition of Völkischer Beobachter (the official Nazi newspaper), the article "Das endlose dialektische Gespräch" ("the never-ending dialectical debate") attacked Jünger for his rejection of the "blood and soil" doctrine, accusing him of being an "intellectualist" and a liberal.[16] Jünger again refused a seat offered to him in the Reichstag following the Nazi Party's ascension to power in January 1933, and he refused the invitation to head the German Academy of Literature (Die deutsche Akademie der Dichtung).[17] On 14 June 1934, Jünger wrote a "letter of rejection" to the Völkischer Beobachter, in which he requested that none of his writings be published in it.[16] Jünger also refused to speak on Joseph Goebbels's radio. He was one of the few "nationalist" authors whose names were never found on the frequent declarations of loyalty to Hitler. He and his brother Friedrich Georg quit the "Traditionsverein der 73er" (veteran's organization of the Hanoverian regiment they had served during World War I) when its Jewish members were expelled.[16] When Jünger left Berlin in 1933, his house was searched several times by the Gestapo.[18] On the Marble Cliffs (1939, German title: Auf den Marmorklippen), a short novel in the form of a parable, uses metaphor to describe Jünger's negative perceptions of the situation in Hitler's Germany. He served in World War II as an army captain. On the Western Front in 1939, he rescued a wounded soldier and was again awarded the Iron Cross Second Class.[19] Assigned to an administrative position as intelligence officer and mail censor in Paris, he socialized (often at the Georges V hotel or at Maxim's) with prominent artists of the day such as Picasso and Jean Cocteau. He also went to the salons of Marie-Louise Bousquet and Florence Gould. There he met Jean Paulhan, Henry de Montherlant, Marcel Jouhandeau and Louis-Ferdinand Céline.[20] He passed on information about upcoming transports "at an acceptable level of risk" which saved Jewish lives. His office was in the Hotel Majestic and he was billeted at the Hotel Raphael.[21] His early time in France is described in his diary Gärten und Strassen (1942, Gardens and Streets). He was also given the task of executing a German deserter who had beaten the women sheltering him and been turned in. Jünger considered avoiding the assignment but eventually attended to oversee the execution in, as he claimed in his journal, "the spirit of higher curiosity".[22] Jünger appears on the fringes of the Stauffenberg bomb plot. He was clearly an inspiration to anti-Nazi conservatives in the German Army,[23] and while in Paris he was close to the old, mostly Prussian, officers who carried out the assassination attempt against Hitler. On 6 June 1944 Jünger went to Rommel's headquarters at La Roche-Guyon, arriving late at about 9 PM as the bridge at Mantes was down. Present were Rommel's chief-of-staff Hans Speidel, General Wagener, Colonel List, Consul Pfieffer, reporter Major Wilhelm von Schramm and Speidel's brother-in-law Max Horst (Rommel was in Germany). At 9.30 PM they went to Speidel's quarters to discuss "Der Friede" (The Peace), Jünger's 30-page peace proposal (written in 1943), to be given to the Allies after Hitler's demise or removal from power; also proposed is a united Europe. He returned about midnight. The next day at the Paris HQ Jünger was stunned by the news of the Normandy landings.[24][25] Jünger was only peripherally involved in the events, however, and in the aftermath suffered only dismissal from the army in August 1944 rather than execution. He was saved by the chaos of the last months of the war, and by always being "inordinately careful", burning writings on sensitive matters from 1933. One source (Friedrich Hielscher) claimed that Hitler said "Nothing happens to Jünger".[26] His elder son Ernst Jr., then an eighteen-year-old naval (Kriegsmarine) cadet, was imprisoned that year for engaging in "subversive discussions" in his Wilhelmshaven Naval Academy (a capital offence). Transferred to Penal Unit 999 as Frontbewährung after his parents had spoken to the presiding judge Admiral Ernst Scheurlen, he was killed near Carrara in occupied Italy on 29 November 1944 (though Jünger was never sure whether he had been shot by the enemy or by the SS).[27][28] |

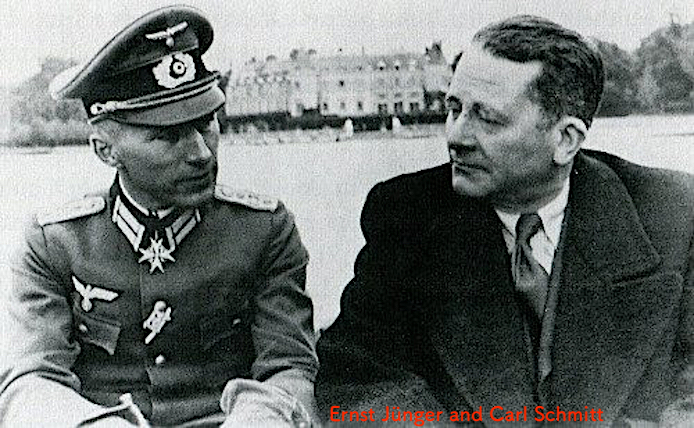

エルンスト・ユンガーとカール・シュミット(Ernst Jünger and Carl Schmitt) +++ 第三帝国時代 有名な戦争の英雄であり、ワイマール共和国を批判する著名なナショナリストとして、台頭するナチ党(NSDAP)は当然の同盟者としてユンガーに要求した が、 ユンガーはそのような誘いを拒否した。1927年にベルリンに移ったユンゲルは、NSDAPのための帝国議会の議席の申し出を拒否した。1930年、彼は ヒトラーによる農村人民運動の弾圧を公然と非難した[15]。1932年10月22日付の『Völkischer Beobachter』(ナチスの機関紙)の記事「Das endlose dialektische Gespräch」(「終わりなき弁証法的論争」)は、「血と土」の教義を否定するユンゲルを攻撃し、彼を「知識人」であり自由主義者であると非難した。 [16] ユンゲルは1933年1月にナチ党が政権に就いた後、再び帝国議会の議席を拒否し、ドイツ文学アカデミー(Die deutsche Akademie der Dichtung)の会長への招待も拒否した[17]。 1934年6月14日、ユンガーは『フォル キッシャー・ベオバハター』紙に「拒絶の手紙」を書き、自分の著作が同紙に掲載されないよう要請した[16]。ユ ンガーは ヨーゼフ・ゲッベルスのラジオで話すことも拒否した。彼は、ヒトラーへの忠誠を頻繁に宣言していたにもかかわらず、その名前を見かけることのなかった数少 ない「ナショナリスト=ナチス」作家の一人であった。彼と弟のフリードリッヒ・ゲオルクは、ユダヤ人メンバーが追放されたときに「73年伝統協会」(第一 次世界大戦中 に所属していたハノーファー連隊の退役軍人組織)を脱退した[16]。 ユンガーが1933年にベルリンを離れたとき、彼の家はゲシュタポによって何度も捜索された[18]。たとえ話の形をとった短編小説『大理石の崖の上で』 (1939年、ドイツ語タイトル:Auf den Marmorklippen)は、ヒトラーのドイツにおける状況に対するユンガーの否定的な認識を比喩を用いて描写している。 彼は陸軍大尉として第二次世界大戦に従軍した。1939年の西部戦線では負傷兵を救助し、再び鉄十字勲章二等章を授与された[19]。パリでは情報将校兼 郵便検閲官として管理職に任命され、ピカソやジャン・コクトーといった当時の著名な芸術家たちと交際した(しばしばジョルジュ5世ホテルやマキシムで)。 また、マリー=ルイーズ・ブスケやフローレンス・グールドのサロンにも出入りした。そこでジャン・ポーラン、アンリ・ド・モンテルラン、マルセル・ジュア ンドー、ルイ=フェルディナン・セリーヌらと知り合った[20]。彼のオフィスはホテル・マジェスティックにあり、ホテル・ラファエルに宿泊した [21]。 彼のフランスでの初期は彼の日記『Gärten und Strassen』(1942年、庭園と通り)に記されている。彼はまた、匿っていた女性を殴って自首したドイツ人脱走兵を処刑する任務を与えられた。ユ ンゲルはこの任務を回避することも考えたが、結局、彼が日誌で主張したように、「より高い好奇心の精神」によって処刑を監督することになった[22]。 ユンガーはシュタウフェンベル ク爆弾計画の片隅に登場する。彼は明らかにドイツ陸軍の反ナチ保守派にインスピレーションを与えており[23]、パリ滞在中は、ヒトラー暗殺未遂を実行し た旧軍将校(ほとんどがプロイセン人)と親しかった。1944年6月6日、ユンゲルはラ・ロッシュ=ギュイヨンのロンメル司令部に向かったが、マントの橋 が故障していたため、到着は午後9時に遅れた。同席者はロンメルの参謀長ハンス・シュパイデル、ワグネル将軍、リスト大佐、ファイファー領事、ヴィルヘル ム・フォン・シュラム少佐、シュパイデルの義弟マックス・ホルスト(ロンメルはドイツにいた)。午後9時30分、彼らはシュパイデルの宿舎に行き、ヒト ラーの死後あるいは権力の座から退いた後に連合国に提出される、ユンガーが1943年に書いた30ページに及ぶ和平案『フリーデ』(Der Friede)について話し合った。ヒトラーは真夜中に帰国した。翌日、パリ本部でユンゲルはノルマンディー上陸作戦のニュースに唖然とした[24] [25]。 しかし、ユンガーはこの出来事には周辺的に しか関与しておらず、その余波で1944年8月に処刑されるどころか、軍を解雇されるだけの苦しみを味わった。彼は戦争末期の混乱に救われ、1933年か ら機密事項に関する著作を焼却するなど、常に「異常なほど慎重」であった。ある情報源(フリードリヒ・ヒェルシャー)は、ヒトラーが「ユンガーには何も起 こらない」と言ったと主張している[26]。 長男のエルンスト・ジュニアは当時18歳の海軍士官候補生だったが、ヴィルヘルムスハーフェン海軍兵学校で「破壊的議論」に従事したとして、その年に投獄 された(死刑)。両親が裁判長のエルンスト・ショイレン提督と話をした後、フロントベーアとして999部隊に移送された彼は、1944年11月29日、占 領下のイタリアのカラーラ付近で死亡した(ただし、ユンガーは 彼が敵に撃たれたのかSSに撃たれたのか定かではなかった)[27][28]。 | 第三帝国 有名な戦争英雄であり、ワイマール共和国を批判する著名なナショナリストであったユンガーは、台頭してきたナチス党(NSDAP)から当然の同盟者として 迎えられたが、その申し出を断った。1927年にベルリンに移住したユンガーは、ナチス党からの帝国議会(ライヒスタッグ)の議席の申し出を断った。 1930年、彼はヒトラーによる農民運動の弾圧を公然と非難した[15]。1932年10月22日付のナチス党の機関紙「フォルクシャー・ベオバハター」 に掲載された記事「Das endlose dialektische Gespräch (「終わりのない弁証法的議論」)は、ユンガーの「血と土」の教義の拒否を非難し、彼を「知性主義者」と「自由主義者」と非難した。[16] ユンガーは、1933年1月にナチ党が権力を掌握した後、再び帝国議会への議席のオファーを拒否し、ドイツ文学アカデミー(Die deutsche Akademie der Dichtung)の会長就任の招待も拒否した。[17] 1934年6月14日、ユンガーはフォルクシャー・ベオバハター紙に「拒否の手紙」を書き、自分の著作を同紙に掲載しないよう要請した[16]。ユンガー は、ヨーゼフ・ゲッベルスのラジオ番組への出演も拒否した。彼は、ヒトラーへの忠誠を頻繁に表明する声明に名前が掲載されなかった数少ない「ナショナリス ト」作家の一人だった。彼と兄のフリードリヒ・ゲオルクは、第一次世界大戦中に所属していたハノーファー連隊の退役軍人団体「73年の伝統協会」から、ユ ダヤ人会員が追放された際に脱退した。[16] 1933年にユンガーがベルリンを去ったとき、彼の家はゲシュタポによって何度か家宅捜索を受けた[18]。寓話形式の短編小説『大理石の崖』(1939 年、原題:Auf den Marmorklippen)では、隠喩を用いて、ヒトラーのドイツにおける状況に対するユンガーの否定的な認識が描かれている。 第二次世界大戦では陸軍大尉として従軍した。1939年、西部戦線で負傷した兵士を救助し、再び鉄十字勲章二等章を授与された[19]。パリで情報将校お よび郵便検閲官としての行政職に就き、ジョルジュ・サンクホテルやマキシムズなどで、ピカソやジャン・コクトーなどの当時の著名な芸術家たちと交流した。 また、マリー・ルイーズ・ブスケとフローレンス・グールドのサロンにも通った。そこで、ジャン・ポールハン、アンリ・ド・モンテルラン、マルセル・ジュア ンデオー、ルイ・フェルディナン・セリーヌと出会った[20]。「許容できるレベルのリスク」で、ユダヤ人の命を救う、輸送に関する情報を彼らに伝えた。 彼の事務所はホテル・マジェスティックにあり、彼はホテル・ラファエルに宿泊していた[21]。 フランスでの初期の生活は、日記『Gärten und Strassen』(1942年、『ガーデンズ・アンド・ストリート』)に描かれている。彼は、自分を匿っていた女性たちを殴打し、当局に密告されたドイ ツ軍脱走兵の処刑を命じられた。ユンガーは任務を回避しようとしたが、最終的に「より高い好奇心」の精神で処刑に立ち会ったと日記に記している。[22] ユンガーはシュタウフェンベルク爆弾事件の周辺に姿を現す。彼はドイツ軍内の反ナチス保守派にとって明らかな刺激源だった[23]。パリ滞在中、彼はヒト ラー暗殺未遂事件を実行した旧プロイセン系の将校たちと親密だった。1944年6月6日、ユンガーはラ・ロッシュ=ギヨンにあるロンメル将軍の司令部に向 かった。マンテの橋が封鎖されていたため、午後9時ごろに到着した。その場には、ロンメルの参謀長ハンス・シュピーデル、ワグナー将軍、リスト大佐、プ フィッファー領事、記者ヴィルヘルム・フォン・シュラム大佐、シュピーデルの義弟マックス・ホルストがいた(ロンメルはドイツにいた)。午後9時30分、 彼らはシュピーデルの部屋に移動し、ユンガーが1943年に執筆した30ページの和平提案「Der Friede」(平和)について議論した。この提案は、ヒトラーの死または権力喪失後に連合国に提出される予定で、統一ヨーロッパの設立も提言されてい た。ユンガーは真夜中ごろに帰還した。翌朝、パリの本部でユンガーはノルマンディー上陸作戦のニュースに衝撃を受けた。[24][25] しかし、ユンガーはこれらの出来事にほとんど関与しておらず、その余波で1944年8月に軍から除隊処分を受けただけで、処刑は免れた。彼は、戦争の最後 の数ヶ月の混乱と、1933年以降、敏感な内容に関する文書を常に「過度に慎重」に処分していたことで、命拾いをした。ある情報源(フリードリッヒ・ヒー ルシャー)によると、ヒトラーは「ユンガーには何事も起こらない」と述べたとされる。[26] 彼の長男エルンスト・ジュニアは、当時18歳の海軍(クライグスマリーネ)士官候補生で、ヴィルヘルムスハーフェン海軍士官学校で「反逆的な議論」に参加 したとしてその年に投獄された(死刑に相当する罪)。両親が裁判長であるエルンスト・シェールレン提督に面会した結果、前線懲罰部隊999に配置転換され たが、1944年11月29日、占領下のイタリアのカララ近郊で戦死した(ユンガーは彼が敵に射殺されたのか、SSに射殺されたのか確信がなかった)。 [27][28] |

| 戦後 ユンガーは生涯を通しておそらく冒険的精神および好奇心からいくつかの薬物を試しており、それらにはエーテル、コカイン、ハシシ(大麻樹脂)、そして後に 幻覚剤のメスカリンとLSDがある。これらの薬物体験は著作にも影響を及ぼしており、特に Annäherungen: Drogen und Rausch (1970) にはこれらの体験についての記述が包括的に含まれている。また、小説 Besuch auf Godenholm (1952) は明白に彼のメスカリンとLSDによる初期の体験に影響を受けて書かれたものである。彼とドラッグとの関係は単なる使用体験と著作への影響に留まらず、 LSDの発明者でスイス人の化学者、アルベルト・ホフマン博士との親密な交流にも発展し、直接何度か会った際には共にLSDを摂取することもあったと言 う。この二人の付き合いについては、ホフマンの著書 LSD, My Problem Child (1980) に詳しい。ユンガーもホフマンも102歳と齢を同じくして、それぞれ1998年と2008年にこの世を去った |

||

| 1995

年3月29日の100回目の誕生日にはヘルムート・コール、フランソワ・ミッテランを含む著名人や彼の愛読者が集った。晩年はハイデッガーとも親しい交友

を持っていた。また、死の前年には福音派からカトリックへ改宗をしている。1998年2月17日、バーデン=ヴュルテンベルク州のリートリンゲンで一世紀

を跨いだ長い生涯に終わりを告げた(満102歳没)。 |

||

| ユンガーの文学と思想は、ニヒリズム以降のドイツ・ロマン派の後継とさ

れることが多く、幻想と現実を同時に見る「幻想的リアリズム」あるいは「魔術的リアリズム」といわれる(V・カッツマン)。と同時に、その形態

(Gestalt)の観点はゲーテに依るともいわれ、その意味ではユンガーをニヒリズム以降の古典主義と評する立場もある。彼の文学は、世紀末デカダンス

の美意識を継承し、フランスのシュルレアリスムに対応するドイツの唯一の表現(K・H・ボーラー)と評されており、フランツ・カフカ、ロベルト・ムージ

ル、ベルトルト・ブレヒト、ヘルマン・ブロッホらと共に20世紀ドイツ文学を代表する巨匠の一人とされる。現代のドイツ文学を俯瞰する時、「ユンガー以

前」「ユンガー以後」という視点もある。また、ユンガーは、ドイツ文学においては、フーゴ・フォン・ホーフマンスタールと並ぶ屈指の文体家とされる。 該博な知識によるエッセイや世界各地への旅行記、そして時代の振動を一分の狂いもなく記し「時代の地震計」とまでいわれた膨大な日記作品はユンガーの真骨 頂ともされ、ジュリアン・グラックやホルヘ・ルイス・ボルヘス、アンドレ・ピエール・ド・マンディアルグからエミール・シオランまで、ユンガーを高く評価 する声は多い。 また、彼の思想は、フリードリヒ・ニーチェ以後のドイツ思想の屹立する高峰とされ、ユンガーは「ニーチェのもっとも過激な門人」(カール・レーヴィット) と評され、初期の「英雄的ニヒリズム」と呼ばれた思想は実存主義的とされ、後期の狷介孤高の隠者的思想はポスト・モダニズムに通じるとされる。 政治思想は前期はファシズム的であり、戦後、ユンガーとハイデッガーはそれぞれの還暦記念論集においてニヒリズム論を交換しているが、彼らにとってナチス 体験とはニヒリズムの生きた体験でもあった。後期の思想はアナキズムに近接するところがあるとされる。 |

| |

| 戦闘の美学 ユンガーの戦争体験は二段階に分かれる。ユンガーにおける戦争体験の見所の一つは、大戦勃発当初彼が戦争に対して寄せていたロマンティシズムが、砲火の洗 礼をうけてその情緒的な仮面を剥ぎ取られ、ニヒリスティックで即物的な心情に変貌してゆき、ノヴァーリスがニーチェに変身してゆく過程にある。ザロモンの 指摘しているようにランゲマルクの戦闘で釣瓶打ちの砲火を前にして美しい死に方をしたのはフィヒテであり、ドイツ観念論哲学であった。 ユンガーの心中におけるこの変貌の過程は、ヴォルテールに感動した19世紀の感傷の世界、ブルジョアのシンボルとされた19世紀の教養の世界、19世紀の 文化の世界から、20世紀の原初的なむき出しの生、現存在としての生の世界、20世紀の文明の世界への移行過程に対応するものである。 「文化」から「文明」へという形でオズヴァルト・シュペングラーが描いた文化圏の変遷過程は、同時に当時における多くの青年世代の心情を代弁する文化圏像 でもあった。 |

||

| 今日の兵士達は、さながらほろ酔い気分の夢から出たもののごとく圧倒的

な機械の前に犠牲となって倒れた、あの熱狂的な青年ではもはやない。 灼熱の元素で鍛え上げられた彼らは、無慈悲な世界の中に素面の気分で立っている — Feuer und Blut, 1925[5] |

||

| ユンガーが戦場で目にした痩せて敏捷な身体つきをした精悍な兵士達は、

非人間的で笑うことも知らず、無感動、無表情で「何千という恐怖に出会って鉄兜の下で目を石化させた」人間的感情を知らず、ただ「前進、共感も恐怖も知ら

ぬ前進[6]」しか知らない兵士達の姿だった。

この人間的感情を知らぬ即物的ニヒリズムは、ユンガーの「決断主義」と関係する。彼の中には戦闘そのものへの耽美性がある。彼の心情は勝敗を越えており、

なんのために、何に対して戦うのかその目的や意味を尋ねたりその善悪をあげつらうのはナンセンスであった。彼にとっては、闘争の意味内容や目的合理や倫理

性を越えた闘争そのものが大切であり、そこには、いかに闘うかという闘争形態の美学しか残されない。このように耽美化された戦闘の前には勝敗と同じく敵、

味方の区別も存在しない「憎悪なく敵を見る[7]」とユンガーは述べている。 |

||

| 19世紀のブルジョア社会は、直線的進歩の時間観念を抱いていたが、

100年は続くと思われ、すぐにでも訪れるとされた平和が彼岸の国のように遠退いたかのように思われた塹壕戦では前進することも後退することもできず、突

如、時間が静止したかのように思われた。こうして市民生活のリズミカルな時間感覚は消え、膠着して動きのとれぬ戦線に終点のない円環世界、ニーチェの永劫

回帰の世界が出現する。 |

||

| 果てしなく、既に私は塹壕の中に立っている。 感覚が次から次へと私の中で抜けてゆくほど果てしなく、私が夜の大海の中に消える自然の一部と化してしまうほど果てしなく。 — Der Kampf als inneres Erlebnis, 1922[8] |

||

| 19世紀のブルジョア社会は、はっきりとした目標と目的をもつ安定した

生活感に支えられていた。しかし、迷宮のように入り込んだ塹壕の戦場では一切が神秘であり、一切が不確である。ユンガーが戦場で実感した無目標の世界は、

「灰色で慰めなき単調な無」の世界だった。 |

||

| 市民社会の此岸的な現実性を帯びた世界に対立するのは、非現実的な魔術

的世界である。月に照らされた荒涼した廃墟、ガスマスクを身につけたグロテスクで異様な兵士たちの姿、生者と死者が入り乱れる混乱した塹壕の光景、さっき

まで生きていた戦友が次の瞬間には冷たい骸と化しているのに気がついた時に味わう空虚な実存感、全ては市民社会のあずかり知らぬ魔術的世界である。 |

||

| すべての者が酒もなく酔っており、全ての者が寓話の別世界に生きてい

る。 ―我々は、最高の現実性を帯びた幻覚のなかにいる — Feuer und Blut, 1925[9] |

||

| 市民社会は妥協に生きるが、戦場は闘争が人間の原初的形態であることを

教える。戦争はこの大戦で終わるものとはならず、深く人間の魂に根ざしたものとなる。ユンガーは、研ぎ澄まされた動物的本能だけが働く戦場で、文明の陰に

潜む原初的生の野蛮性に気づいてゆく。塹壕という狭い空間のなかに閉じ込められた生は、外に向かって爆発を求める。ヴァイマル時代のナチのエネルギーはこ

の暴発によるものである。この生に対して知性は如何に惨めであることか。我々の心のなかに巣くう魔性の生に対して言葉や論理、ロゴスは如何に無力であるこ

とか。 |

||

| ユンガーにとって、第一次世界大戦は19世紀の世界に切れ目を入れる大

きな契機であった。世界大戦は、安定した19世紀の市民社会の様式に終止符を打ち「19世紀に対して徹底的に発砲した[11]」ところのものである。 もし、近代西欧文明の本質が言葉と論理のロゴスにあるとするならば、魔性の生を野放しにしロゴスを粉砕した第一次世界大戦は、ユンガーにとっては近代その ものを粉砕したことになる。ユンガーからすれば、世界大戦は単なる終わりではなく新しい時代への序幕である。 |

||

| 沈んだ時代の燃える夕焼けは、同時に、新しいより冷酷な闘争の準備をす

る朝焼けである — Der Kampf als inneres Erlebnis, 1922[12] |

||

| 戦場で戦い、散っていった無名戦没者たちの死は決して無意味なものでは

なく、彼等は来たるべき未来世界のための捨て石であり、彼等のヘロイズムが未来の必然に繋がりをもつという点で彼等の行為は意味をもっている。ユンガー

は、こうした無名戦没者に対して賛歌を綴っている。 |

||

| 我々は、よりよき時代のための日傭人夫であった。我々は、精神が再び流

動性を帯びるために世界の硬直した器を破壊した。我々は、たとえこれを認識する者未だ少なしとはいえ、地球の新しい顔を彫った — Der Kampf als inneres Erlebnis, 1922[13] |

||

| 我々は、生活のあらゆる喜びを断って、地下における未来の鍛冶場で働く

火成の世代である — Das Wäldchen 125[14] |

||

| ユンガーの思想展開で重要なのは、戦場における巨大な労働過程の体験で

ある。塹壕の中に単調な労働過程が凝縮されている即物的で機械的な戦争は、華々しい戦闘のリリシズムを奪って、兵士達を「死の日傭人夫[15]」に化せし

めた。

ユンガーは塹壕を掘り即席の机や、椅子を作り、電話を修理し黙々として戦死者の十字架を掘る兵士達の姿を見て「死の空間における特殊な見なれぬ労働者

[16]」を感ずる。

ユンガーが大戦当初、期待していた牧歌的な「陽気な射撃戦」ではなく、生がエネルギーに転換されエネルギーが総結集される総動員の巨大な労働過程への趨勢

であった。輸送や補給の意義が重視され、軍需産業の体制がとられ、上下の身分が塹壕のゲマインシャフト(共同体)の中で混合し、特権階級の意義が失われ、

万人が「アルバイター(労働者)」となって機能する労働の時代を招来した世界大戦はその歴史的意義においてフランス革命を上回る画期的なものだった。 ドイツが敗れたのはドイツが進歩した協商国側とは違って指導者と大衆との結びつきを欠き、古くさいウィーン会議に基づく王朝国家の経綸の上に立つ君主制を とっていたがために、動員が総力的な形ではなくて部分的な形でしか行われなかった為である。 誤ったロマン主義と欠陥をもったリベラリズムの混合であり「ワーグナーのオペラ」以外のなにものでもなかった[17][18] 帝政ドイツは、総動員の時代精神に完全な形で徹することができなかった。 ユンガーの「労働者」や「総動員」の概念は、君主制に執着する旧保守主義の心情とは全く無縁のものである。 大戦が終わった後も依然としてこの「労働者」や「総動員」の時代精神は、個人の自由の制限、ソ連の五ヶ年計画、ファシズム体制、機械文明、ヒューマン・ タッチの喪失、抽象性、あらゆる人間の粗暴化といった形で進行している。 ユンガーにとって地球がますます冷えてゆくような冷酷なこの「氷河の世界」においては現実に目覚めねばならずロマン主義、「文化」の概念を破壊し、非文明 的要素を一掃し、冷酷な「文明」の世界を生きねばならないものとされた。 |

『コーカサスの手記』におけるユンガーの思想的転換 ユンガーは「現状調査」(Bestandaufnahme)[26]という名目で東部戦線の視察を命ぜられ、パリを離れることになった。1942年11月 12日付の日記の中で、ソ連への視察旅行についての不安があらわになっている。そして11月20日にレッツェンを発ち、翌21日にキエフに降り立った。翌 日の日記に、機上から見たウクライナの印象を書き記している。 「樹木少なく、一方で枝分かれした、深いくぼみのある峡谷ばかりである。その光景は、優良な土壌が途方もない深みにまで達しており、僅かにその表面の薄片 のみが収穫されて いる、というイメージを呼び起こす[28]。」 ユンガーは、ロシアの自然のもつ潜在力に感銘を受けた一方で、ロストフの街中を散策した際にはそれと対照的な感想を述べている。こうしてソ連の都市は、 ヴェーバーの「脱魔術化」という用語でもって表現される。 ユンガーによる都市風景の観察と研究は移動中も続けられるが、それはユンガーを落胆させるものだった。ユンガーは、「労働者」の世界をバベルの塔の崩壊後 の世界にも比せられると述べ、人間の技術的所業を罵倒し続ける。ユンガーの嘆きは、都市風景だけに留まらず、この町に暮らす人々にも鋭い観察の目が向けら れる。このように「労働者」の世界では人間の活動が昆虫に似た様相を呈しているとユンガーは述べる。そして12月2日、ドイツとソ連のぶつかる前線に近づ くにつれ、「皮剥ぎ小屋の空気が頻繁に感じられるので、あらゆる仕事への意欲、イメージや思考の形成への意欲が絶えるほどだ[30]」と述べ、「計画風 景」への嫌悪をあらわにしている。更にユンガーは1942年12月20日ノヴォドゥギンスキー(英語版)にて最前線を視察する中、第二次世界大戦の特異性 を以下のように分析した。このように東部戦線では、第一次世界大戦の激戦が逸話的(episodisch)に語られるほどに、自動機械が猛威を振るってお り、これは歴史上において意志の自由を巡る最大の対決だとされる。 というのも、ここにいる「人間は巨大な機械の中で、ただ受動的に参加しているという感覚を抱く[32] 」程に機械技術の機構に組み込まれているからだけでなく、また特筆すべきことは、技術が如何に深く道徳的なものに侵入しているのかということである。人間 は、そこから逃れることのできない、大きな機械の中にいると感じている。そこではいたるところで恐怖が支配している。灯火管制、グロテスクな防諜、全能な 不信などだ。二人の人間が出会うところでは、互いに疑念を抱きあう。それは挨拶の時点ではじまる。[32] | |

| 戦場で黙々として未来のため働き、死んでいった無名戦士の姿は巨大な労

働過程のなかの一分枝として動く無名の労働者の姿をそのまま象徴する。 自由業に入ったユンガーは、1932年にその代表作「労働者(Die

Arbeiter)」を公表し、そのなかで市民に対する反措定として「労働者」の概念を持ち出しこの中に兵士の像を投影する。市民は理性や道徳や進歩を志

向し、危険を冒さず安定した生活を営み、非日常や闘争を回避し根源的なものを欠く。これに反して「労働者」とは、戦士、犯罪者、芸術家、船乗り、狩人、信

仰者と同じく根源的なものを志向し、冒険と危険を求め闘争に対する心の備えをもった存在である。[19] 一見左翼がかったように見える「労働者」という概念も、マルクス主義でいうプロレタリアートのことではない。ユンガーの「労働者」像は、あくまでも平和時 の産業社会状況においてではなく、血生臭い戦場の体験を土台に展開されたものである。彼の曖昧な「労働者」という概念のなかには、戦場で機能する兵士のイ メージと工場で機能する労働者のイメージが重なっており「労兵評議会」という言葉のもつニュアンスがそこにある。 いわゆる階級意識は、ユンガーからすれば打算的なブルジョア社会におけるブルジョア的思考の結果にすぎず、彼は「労働者」による政治・経済権力奪取のこと を考えているのでもなければ、「労働者」の労働負担軽減やその福利厚生のことを考えているのでもない。 彼が1927年頃まで説いた新しいナショナリズムは、ソーシャリズムを主張する。しかしそのソーシャリズムは、「要求のソーシャリズム」ではなく「義務の ソーシャリズム」であり、シュペングラーの説く「プロイセン的ソーシャリズム」に近い「心情的ソーシャリズム」であった。 従ってかれと親しかったエルンスト・ニーキッシュが独占資本に反対したのとは違い、ユンガーは独占資本を憎悪してその打倒を叫んだことはない。ニーキッ シュはこの本を高く評価したものの、ニーキッシュとユンガーの違いは前者の本質が右翼がかった左翼人にあったのに反して、後者のそれが左翼がかった右翼人 だったところにある。 観念論的形而上学者ユンガーの「働き」や「労働者」は経済からつかまれた概念ではなく、機能の形式を指している。 |

こうした技術に伴う恐怖が支配する場は「絶対的な零点への接近

[33]」あるいは「恐ろしい渦[34]」というモチーフで示されている。このように機械の支配するニヒリズムの状態は道徳レベルで人間の在り方を変化さ

せる。ユンガーの報告から分かることは、実際の「労働者」世界が、『労働者』で描かれた力強い労働エネルギーの集約と表現ではなく、人間の道徳が技術に

よって浸食され、破壊されることで人間性が失われる恐怖の支配する場でしかなかったことだ。現地の司令官から、残酷な毒ガス戦の有様を聞いたユンガーは以

下のように述べる。私がその光栄を大変好んでいた軍服、肩章、オルデン、武器の前では吐き気を催すほどだ。かつての騎士道は死んだ。戦争は技術者によって

遂行される。人間は、ドストエフスキーが『ラスコリニコフ』で描いた状態に到達した。[33]それはまさしく「昆虫の段階」である。「計画風景」の中の人

々はこの巨大な機械の中で、主体性を失い昆虫と化す。

「すでにバラバラになった人々が、まるで蟻のように瓦礫の間を放浪している」という描写からも分かるように、この作品では人間が昆虫の比喩によって描かれ

ている箇所が随所にみられる。

こうして、ドイツとソ連という二つの「労働者」勢力の激突する場において「最も鋭敏で高度な思考、権力の最も激しい衝撃が一つになる。そのような場で世界

の計画が現れる。[35]」その世界計画の風景とは『労働者』で示された「計画風景」に他ならない。ユンガーは東部戦線の「計画風景」が「労働者の形態」

の完成、即ち技術の完成へと向かっていることを確信する。とはいえ、そのような場でユンガーは1932年のように宿命論的な「英雄的リアリズム」を唱える

ことはしない。

「計画風景」が否定的に描かれる一方で、肯定的に称えられるのが、コーカサスの山や森のような「自然風景」である。エルブルズ山の威容を目にしたユンガー

は「長きにわたり幾度も、手仕事として、神の御業としての大地がその姿において、私に語りかける[36]」と、述べており、さらにコーカサスの山上から眼

下の森林地帯をながめてこう語っている。私はこのような大規模な恐ろしさの中に未だ偉大な源泉があるということを感じた。それはトルストイが強く感じたの

と同じものである。[33] | |

| 働きとは、あらゆる経済的なものをむしろ強く凌駕するものである 働きとは、こぶしや思考や心情のテンポであり、夜昼の生活であり、科学、愛、芸術、信仰、礼拝、戦争である。 — Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt, 1932.[20] |

人間が昆虫化し、技術が道徳に侵入する「計画風景」の中でも、ユンガー

は人間が主体的に自由に生きる術はあるという。ユンガーは、ソ連兵への尋問を担当する将校との対話において、以下のように考える。技術的な抽象概念の残酷

な裂傷は、個々人の最内奥にまで、その豊かな土壌にまで侵入するのだろうか。ありのままに、人々の声色や相貌が与える印象を鑑みるならば、私はそれを否定

したい。[37] | |

| 戦争体験という全く異常なもの、人間を根底から揺さぶるものがユンガー

の思想へと浸透していたがために、その人格は彼自身の戦士的資質に一致しないもの一切は全て大衆として軽蔑された。ユンガーをはじめとする革命的ナショナ

リストは、その体内に戦争の体験を刻み込んだ『男性』であることを自覚し、およそ戦士的資質とは程遠い『文士とインテリ』を嘲笑い「新たな鋼鉄の人間類型

が現在の真っ只中へ突進する[21]」ものとしていた。『労働者』が軍事教練の体裁で描かれている[22]事実もまた、彼の関心がいわゆる働く人間の描写

にではなく、前線兵士から革命的ナショナリストへと移行する人間の類型を記述することにあったことを証明している。 |

ここから見て取れることは、諦念ではなく、希望であり、技術によって浸

食されない、人間の内面というものが存在するという。更に、「人がそれによっては容易に降伏せぬようなものを世界が提供しているということを知らねばなら

ぬ[38]」と述べているように、世界が提供するものによって人間が機械地獄を乗り越える可能性が暗示されている。こうした可能性は、東部戦線の機械地獄

と対比的に描かれる、ロシアの自然と人々の素朴な暮らしの描写の中に示唆されている。

例えば1942年11月25日、ユンガーは、ヴォロシロフスクの文化的な風景を描写しているが、私が通り抜けたいくつかの通りはこれまで私が見たものより

も好ましい印象を与えた。とりわけツァーの時代の家々は、いまなお幾分かの温かみを発しているが、その一方で忌々しいソヴィエト式の箱物が国土を席巻して

いる[39] | |

| 左翼がかった「労働者」の世界を主張したにもかかわらず、ユンガーは工

場労働者ではなく実戦を体験した戦士であり、その本質はナショナリズムにあった。しかしそれは戦場の下で生まれた新しいナショナリズムであり、旧保守主義

者が否定する1918年11月の革命もユンガーにとっては全く無駄というわけではなかった。戦争と同時にこの革命の洗礼を受けた新しいこのナショナリズム

はもはや過去のナショナリズムではなく、主権や領土や国民の維持や拡張を目指すブルジョアの旧ナショナリズムとは違ってそれは政治的現象以上のものであり

ダイナミックな起爆性を秘めたニヒリスティックな心情のナショナリズムだった。 このような新ナショナリズムの精神に立つユンガーは、戦闘精神に支えられ多様な利害が対立しあうブルジョアの社会体制にとって代わる身分区別のない水平化 の原理に根差した総動員体制をとる有機的国家の体制を力説した。 画一的全体に対する個のニヒリスティックな埋没による総動員体制という思想においてユンガーの「労働者」はナチズムを先取りする。ユンガーが「労働者」の なかで展開する「プロイセン的社会主義」に通じた総動員戦時体制論のなかにうかがわれる兵士、労働者の統一像は、古くは「戦時社会主義 (Kriegssozialismus)」や大戦直後のエーベルトに象徴される労兵構想であるが、軍部と労組の提携をのぞんだ国軍の実力者シュライ ヒャー、ナチス左派のシュトラッサー兄弟、ナショナル・ボルシェヴィズムの代表者エルンスト・ニーキッシュ(Ernst Niekisch)、「タート(行動)(Die Tat)」誌の編集者ツェーラー(Hans Zehrer)などに見られるように、この兵士=労働者統一戦線論が強く打ち出されてくるのは、「労働者」が出された1932年のことである。 この意味でも「労働者」は当時の時代精神を反映していたということができる。 |

として、脱魔術化されたロストフの街並みの描写とは好対照をなしてい

る。ビザンティン様式の教会にある塔に登ったユンガーは、眼下の街を見下ろして、「概して古い建築物がやはり野卑な輝きを発している。にもかかわらずそれ

らは、新しい構造物の抽象的なつまらなさよりも好ましい印象を与える[39]」と述べている。 こうして、機械技術に侵されていない時代の建物を評価し、それらにはまだ温かみや好ましい野卑な趣があるという。また、12月6日には、森の中で遭遇した 農耕用の馬についてこの光景はかつての時代を、かつての豊かさを思わせる。これを見るにつけ、この土地が抽象化作用によって剥奪されたものを感じるととも に、もしもこの地が、好もしい、慈父の如き力の太陽の下においてならば、如何に栄えることだろうかと感じる。[40]と述べ、技術時代以前のロシアを讃え ている。 また、「森の周囲の製材所を見た時、食いつくし、貪り食うという機械の性格がはっきりと理解せられた。それは F・G・ユンガーが『技術の幻想』の中で語っていたことであった。[41]」 これなどは森という自然風景と機械世界を対比的に描いた、機械技術の搾取的な性格が顕著に表れている象徴的な描写である。 このように、「計画風景」の拡大によって破壊されてしまった、牧歌的風景の残滓に対するユンガーの哀惜の念をこめた叙述は、随所に見られるが、ユンガーは 単にそれを無念がる だけではない。ユンガーは「計画風景」や総力戦によって失われてしまったものに思いを馳せる一方で、「終わりなき出口はまた、考えられる限りで最悪なもの でもある。終わりなき継続の広く拡がった予測は本質的に幻想の欠如に由来する。この予測は、出口の見えない人々にありがちなものだ。[42]」として悲観 的な見通しを否定し、戦争の法則を免れることのできる領域に眼を向ける。 12月11日、遊撃戦を指揮する将校との対話の中で、パルチザンについて以下のように述べる。 | |

| ユンガーの政治評論のなかで彼のナチズム観を考察する上で重要なものと

して『ナショナリズムと国民社会主義(Nationalismus und

Nationalsozialismus)』『「ナショナリズム」とナショナリズム(„Nationalismus“ und

Nationalismus)』『没落か新秩序か(Untergang oder Ordnung?)』の三篇がみられる。 ユンガーの政治評論の本質は、第一次世界大戦の死者の追悼と大戦が開示した現実の受容を動機とし、その目的にかなう国民国家像を語る急進ナショナリストの 自己主張たる点にある。その一環として彼のナチズム観はそれ故、局外者による中立的ないし無党派的な論評でありえず、ワイマール期の急進ナショナリズム運 動の渦中で競合する相手に対するユンガー自身の政治的態度を表明したものである。それは、ナチ党に関する言わば当事者による闘技的批評に他ならない。 ユンガーは第三帝国期を通じてナチ党からの度重なる勧誘や脅迫に応じず、終始ストイックな独立自尊の姿勢を保った[注釈 1][23]。同時にユンガーは、第三帝国期の初めに自らの急進的ナショナリスト的立場を否定し、これらを反映する自らの初期作品の多くを修正すると共 に、新たな立場に基づく数々の中期作品『冒険心(第二版)(Das abenteuerliche Herz)』『大理石の断崖の上で(Auf den Marmorklippen)』『パリ日記(Das erste Pariser Tagebuch)』『平和(Der Friede)』などを執筆した。 これら中期作品と関連付けて考察することはユンガーのナチズム観をみるうえで重要なものである。しかしながら、ナチズムに対するユンガーの批判的な評価と それに基づいてナチ党に対して距離をおく彼の姿勢とが既に1920年代後半に現れていたことをも見なければならない。 当時、ユンガーは急進ナショナリストとしての純粋性と徹底性において彼自身がナチ党をも含めたあらゆる競合者を凌駕することを自負しており[注釈 2][24]、これに基づいて既に1920年代末からナチズムを似非ナショナリズムとして拒絶していた。彼の『「ナショナリズム」とナショナリズム』はこ の拒絶を表明した評論である[25]。 |

パルチザンは、しかし戦争法の外部に存する。もっともそんなものがまだ

ありうるとすればの話だが。パルチザンは狼の群れの様に森の中で包囲され、殲滅される。私はここで動物学にも切り込んでいく話を耳にした。[43]ここで

はパルチザンというものが戦争の法則の外部にある存在とみなされている。如何に統制された戦争といえども、そこにはある種の空白地帯が現れるという。戦争

はみんなで無駄なく分けることのできるケーキではない。そこには常に共通の部分が存する。これこそが、争いを遠ざけ、戦闘から全き獣性と悪魔的暴力を遠ざ

ける神の取り分である。[43]このような領域が具体的にどのように実現されるのか、という点については「赤十字」の例を出すにとどまっているが、パルチ

ザンの暗躍する領域もこのような戦争の真空地帯だという。 ユンガーは1943年1月1日に、「計画風景」を生きていくにあたっての、三つの前提を提示する。それはまず第一に、わきまえた暮らしをすること、第二に 不幸なものへ配慮すること、そして最後に、破局の渦の中での個人の救済のため熟考することである。それは人間が尊厳を保つために必要なことである。しかし その為に安易な方法をとってはならないという。何故なら、「我々は、隠された全体のわずかに表面の一部を確保しているにすぎず、我々の案出する程度の脱げ 道は、我々を殺しかねない[44]」からだ。 個人の救済、個人の自由の確保のためには慎重な態度が必要だとされる。それはまず大地の擁する強大な力を自覚することからはじまると言う。 ユンガーは「市民的自由」や「労働者の自由」とは異なる、新しい自由の獲得が必須であることを説く。自由は、他の多くの者が思っているように、19世紀的 意味においては再現されえない。自由は、歴史的事象の、新しい冷徹な高みへと至らねばならない。混沌の中から聳え立つ尖塔の上の鷲のように[注釈 3]、更なる高みへ昇らねばならぬ。また自由は痛みを通り抜けねばならぬ。 自由は再び獲得されねばならない。[45] | |

| 冷酷非情な現実に徹せよと説いていたにもかかわらずユンガーの体質がこ

れとはおよそほど遠かったことは、彼の哲学をおそらく最も忠実に実践したと思われるナチスがいざ政権を握る段になるや、観照の世界に逃げ込んでしまう彼の

姿勢がなによりも雄弁に物語っている。 ユンガーの政治的発言の頂点は1926年から1927年で、特にナチズム台頭以降彼は具体的な政治活動への関心を失い、ナチ時代のユンガーは完全な「国内 亡命者」と化した。 エルンスト・フォン・ザロモンの証言によれば、1937年、路上でばったり出会ったザロモンがユンガーに向かって 「貴方は別の星に行ってしまわれた」 と言ったとき、ユンガーは引っ張るようなニーダーザクセン式の発音で 「そうです、比較的上品な火星か金星へね。 しかし、土星へではありません。そこには霧の帯がありますし、それに、そこには既にシュペングラーが住んでるからね。」 と答えた。 ブルジョア社会における文化や、教養を爆破せよと説いたにもかかわらずユンガーの本質は、庭園や図書館での瞑想を愛し、自然の研究に没頭する姿であった。 エルンスト・フォン・ザロモンによると、ユンガーの居間には昆虫類の標本、臓物の入ったビン、顕微鏡が散乱していた。 彼は「まさしく根本においてはなんといっても、その鋼の甲冑の下に教養市民の心情が脈打っていた戦士」であった。 彼の中に見られるロマン性との鋭い対決姿勢も、彼自身の体質がロマン性を持っていたことを示すものに他ならない。 ユンガーの中には、体質と説かれる思想との間の矛盾からくる思想の自己催眠的マゾヒズムがあった。 このインテリを否定するインテリ、文化を否定する文化人ユンガーの中にユンガー自身の悲劇のみならずワイマール共和国の悲劇をみることができるのである。 https://bit.ly/3xF8vHs |

技術が進歩し、「脱魔術化」されてしまった「労働者」の時代に、19世

紀の意味での「市民的な自由」は最早不可能である。そして「労働者」時代にその機構に積極的に飛び込んでいく「英雄的リアリズム」という「労働者」の「自

由」も、ユンガーがコーカサスで目の当たりにしたように、残酷で無機質な機械地獄を招来するだけであった。ユンガーは新しい自由の必要性を確信するが、そ

れがどのようなものであり、どのようにしてそれを獲得することができるかについては明言しないが、技術の時代に個人の自由を獲得するためには、鷲のように

高みに昇っていく必要があるといえるのだ。 そして自由に至るために世界が提供するヒントは、「手つかずの大地の力[46]」や「原初力[47]」を擁する自然の中、とりわけ森にこそあるのだとい う。ユンガーはコーカサスの風土について以下のように述べている。コーカサスは、民族、言語、人種の、古くからの本拠であるだけではない。その中には、ま るで匣の中のように、ヨーロッパとアジアの広大な領域における動物、植物、風景が憩うのである。山々は記憶を思い起こさせる。大地の意味がまるで、鉱石や 貴重鉱物が露になっていたり、水の流れがここでその水源から溢れるように、より身近に現れている。[48]しかし、至る所に豊かな鉱脈があるとはいえ、そ のような自然の力は、我々に全貌を晒すことはない。頭頂部の黒いとさかが際立つ、コーカサス種のカケスは森に生息する。やはり、私が再び感じるのは、時代 精神が如何にあらゆる美しいものを消し去ろうとしているかということである。私たちは、格子を通して、監獄の窓を通してのようにしか、これを知覚できない のだ。[49]こうして自然の豊かさを知覚することは極めて困難であるとはいえ、遥かな高みから鋭い鷲のような観察眼を駆使して、まずは世界が提供する手 掛かりを捉えることが必要だという。 以上のように、『コーカサスの手記』は単なる『労働者』世界の実地検分によるルポルタージュという性格をもつだけでなく、また「計画風景」における「新し い自由」に関する考察など、『労働者』の思想を乗り越えるような視点が見られた。 ここには、ユンガーの技術に対する信仰にも似た期待感は影を潜め、むしろ技術に対する不信感を見ることができる。『コーカサスの手記』は、ユンガーの技術 観の変化を捉える上でも極めて重要な作品であると言え、その後の『森を行く』というエッセイにもつながる「個人の自由」というテーマの萌芽も見られる。 [5 | |

| Ernst

Jünger (German pronunciation: [ɛʁnst ˈjʏŋɐ]; 29 March 1895 – 17

February 1998) was a German author, highly decorated soldier,

philosopher, and entomologist who became publicly known for his World

War I memoir Storm of Steel. The son of a successful businessman and chemist, Jünger rebelled against an affluent upbringing and sought adventure in the Wandervogel German youth movement, before running away to briefly serve in the French Foreign Legion, an illegal act. Because he escaped prosecution in Germany due to his father's efforts, Jünger was able to enlist in the German Army on the outbreak of World War I in 1914. During an ill-fated offensive in 1918 Jünger suffered the last and most serious of his many woundings, and he was awarded the Pour le Mérite, a rare decoration for one of his rank. He wrote against liberal values, democracy, and the Weimar Republic, but rejected the advances of the Nazis who were rising to power. During World War II Jünger served as an army captain in occupied Paris, but by 1943 he had turned decisively against Nazi totalitarianism, a change manifested in his work "Der Friede" (The Peace). Jünger was dismissed from the army in 1944 after he was indirectly implicated with fellow officers who had plotted to kill Hitler. A few months later, his son died in combat in Italy after having been sentenced to a penal battalion for political reasons.[1] After the war, Jünger was treated with some suspicion as a possible fellow traveller of the Nazis. By the later stages of the Cold War, his unorthodox writings about the impact of materialism in modern society were widely seen as conservative rather than radical nationalist, and his philosophical works came to be highly regarded in mainstream German circles. Jünger ended life as an honoured literary figure, although critics continued to charge him with the glorification of war as a transcendental experience in some of his early works. He was an ardent militarist and one of the most complex and contradictory figures in 20th-century German literature.[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_J%C3%BCnger | エルンスト・ユンガー(ドイツ語発音: [ɛʁʁ];

1895年3月29日 -

1998年2月17日)は、ドイツの作家、勲章を受章した軍人、哲学者、昆虫学者であり、第一次世界大戦時の回想録『鋼鉄の嵐』で世に知られるようになっ

た。 成功した実業家と化学者の息子であったユンガーは、裕福な生い立ちに反発し、ドイツの青年運動ワンデルフォーゲルに冒険を求めた。父親の努力でドイツでの 訴追を免れたため、ユンガーは1914年の第一次世界大戦勃発と同時にドイツ軍に入隊することができた。1918年の不運な攻撃で、ユンガーは多くの負傷 の中で最後にして最も重い傷を負い、彼の階級としては珍しい勲章であるプール・ル・メリット(Pour le Mérite)を授与された。 彼は自由主義的価値観、民主主義、ワイマール共和国に反対する文章を書いたが、権力を握りつつあったナチスの前進は拒否した。第二次世界大戦中、ユンガー は占領下のパリで陸軍大尉を務めたが、1943年までにはナチスの全体主義に決定的に反対するようになり、その変化は『平和』(Der Friede)という作品に表れている。1944年、ヒトラー殺害を企てた同僚将校との間接的な関係を指摘され、ユンガーは軍を解雇された。その数ヵ月 後、彼の息子は政治的理由で流刑大隊に送られた後、イタリアで戦死した[1]。 戦後、ユンガーはナチスの同胞の可能性があるとして疑惑の目で扱われた。冷戦の後期になると、現代社会における唯物論の影響に関する彼の異端的な著作は、 急進的なナショナリストというよりはむしろ保守的なものとして広く見られるようになり、彼の哲学的著作はドイツの主流派で高く評価されるようになった。ユ ンガーは名誉ある文学者として生涯を終えたが、批評家たちは初期の作品のいくつかで戦争を超越的な体験として美化しているとして彼を非難し続けた。彼は熱 心な軍国主義者であり、20世紀のドイツ文学において最も複雑で矛盾した人物の一人であった[1]。 |

|

| Photography Ernst Jünger's photobooks are visual accompaniments to his writings on technology and modernity. The seven books of photography Jünger published between 1928 and 1934 are representative of the most militaristic and radically right wing period in his writing. Jünger's first photobooks, Die Unvergessenen (The Unforgotten, 1929) and Der Kampf um das Reich (The Battle for the Reich, 1929) are collections of photographs of fallen World War I soldiers and the World War front, many that he took himself. He also contributed six essays on the relationship between war and photography in a photobook of war images called Das Antlitz des Weltkrieges: Fronterlebnisse deutscher Soldaten (The Face of the World War: Front Experiences of German Soldiers, 1930) and edited a volume of photographs dealing with the first world war, Hier spricht der Feind: Kriegserlebnisse unserer Gegner (The Voice of the Enemy: War Experiences of our Adversaries, 1931). Jünger also edited a collection of essays, Krieg und Krieger (War and Warriors, 1930, 1933) and wrote the foreword for a photo anthology of airplanes and flying called Luftfahrt ist Not! (Flying is imperative! [i.e., a necessity], 1928).[50] https://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_J%C3%BCnger | 写真 エルンスト・ユンガーの写真集は、テクノロジーと近代性に関する彼の著作に付随する視覚的なものである。ユンガーが1928年から1934年にかけて出版 した7冊の写真集は、彼の著作の中で最も軍国主義的で過激な右翼時代を代表するものである。ユンガー初の写真集『忘れられざる者たち』(Die Unvergessenen、1929年)と『帝国への戦い』(Der Kampf um das Reich、1929年)は、第一次世界大戦の戦死者や世界大戦戦線の写真を集めたもので、その多くは彼自身が撮影したものである。また、戦争写真を集め た写真集『Das Antlitz des Weltkrieges』では、戦争と写真の関係について6つのエッセイを寄せている: Frontterlebnisse deutscher Soldaten』(世界大戦の面影:ドイツ兵の戦線体験、1930年)という戦争写真の写真集に戦争と写真の関係について6つのエッセイを寄稿し、第一 次世界大戦を扱った写真集『Hier spricht der Feind』を編集した: Kriegserlebnisse unserer Gegner』(敵の声:敵対者の戦争体験、1931年)という第一次世界大戦を扱った写真集を編集した。ユンガーはまた、エッセイ集『戦争と戦士』 (Krieg und Krieger, 1930, 1933)の編集に携わり、飛行機と飛行に関する写真集『Luftfahrt ist Not!(飛ぶことは必須である!), 1928年)[50]。 |

|

リンク

文献

その他の情報

++

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

☆

☆

☆