伊波 普猷

Iha Fuyū, 1876-1947

☆ 伊波普猷(いはふゆう、1876年3月15日 - 1947年8月13日)は、沖縄学の父とされ、日本および沖縄の文化、風習、言語学、民俗学など、さまざまな分野を研究した日本の学者である。沖縄の方言 の発音から、英語では「Ifa Fuyu」と署名していた。伊波は東京大学で言語学を学び、沖縄の言語学、民話、歴史の研究に生涯を捧げた。彼の最も有名な著作『古琉球』は1911年に 出版され、沖縄研究における最高の著作のひとつとして今なお高い評価を受けている。彼は、沖縄の人民の起源を明らかにし、その歴史を確立するために多くの 時間を費やした。沖縄の民俗学だけでなく、日本の民俗学にも多大な影響を与えた。

| Iha Fuyū (伊波 普猷;

March 15, 1876 – August 13, 1947) is considered the father of

Okinawaology and was a Japanese scholar who studied various aspects of

Japanese and Okinawan culture, customs, linguistics, and folklore. He

signed his name as Ifa Fuyu in English, because of the Okinawan

pronunciation. Iha studied linguistics at the University of Tokyo and

was devoted to the study of Okinawan linguistics, folklore, and

history. His most well-known work, Ko Ryūkyū (Ancient Ryūkyū), was

published in 1911 and remains one of the best works on Okinawan

studies. He devoted much time to uncovering the origins of the Okinawan

people to establish their history. He had considerable influence not

only on the study of Okinawan folklore but also on Japanese folklore. |

伊波普猷(いはふゆう、1876年3月15日 - 1947年8月13日)は、沖縄学の父とされ、日本および沖縄の文化、風習、言語学、民俗学など、さまざまな分野を研究した日本の学者である。沖縄の方言 の発音から、英語では「Ifa Fuyu」と署名していた。伊波は東京大学で言語学を学び、沖縄の言語学、民話、歴史の研究に生涯を捧げた。彼の最も有名な著作『古琉球』は1911年に 出版され、沖縄研究における最高の著作のひとつとして今なお高い評価を受けている。彼は、沖縄の人民の起源を明らかにし、その歴史を確立するために多くの 時間を費やした。沖縄の民俗学だけでなく、日本の民俗学にも多大な影響を与えた。 |

| Life Iha Fuyū (1876–1947) was born in Naha as the eldest son of a lower-class pechin. He entered Okinawa Middle School (now Shuri High School) in 1891. Four years later in 1895, he was dismissed due to leading strikes calling for the principal to resign after he dropped English from the school's curriculum. The next year he entered Meijigikai Middle School in Tokyo, followed by the Third Higher School (now Kyoto University). In 1903, he entered the linguistics course at Tokyo University's Department of Literature. After graduating in 1906, he moved back to Okinawa and was appointed the director of Okinawa Prefectural Library in 1910. He went on to organize the study of Esperanto (1917) and gave lectures on the Bible at a church (1918). In 1921, he was formally appointed as the director of Okinawa Prefectural Library but resigned three years later and moved to Tokyo to further his studies. In 1935, he gave lectures on the Omoro sōshi at Kokugakuin University. Ten years later he became the first president of the Association of Okinawan People. Then, on August 13, 1947, Iha Fuyū died in Tokyo at the house of fellow Okinawan historian Higa Shuncho. |

人生 伊波普猷(1876年~1947年)は、那覇の下級ペチン(下層武士)の長男として生まれた。1891年に沖縄中学校(現在の首里高校)に入学。4年後の 1895年、校長が英語の授業をカリキュラムから削除したことを受け、校長の辞任を求めるストライキを主導したため、退学処分となった。翌年、東京の明治 学院中学校に入学し、その後、第三高等学校(現在の京都大学)に進学した。1903年、東京大学文学部言語学科に入学。1906年に卒業後、沖縄に戻り、 1910年に沖縄県立図書館館長に任命された。その後、エスペラント語の研究を組織(1917年)し、教会で聖書講座を開いた(1918年)。1921年 に沖縄県立図書館長に正式に任命されたが、3年後に辞任し、東京に移住して学業を続けた。1935年に国学院大学で「オモロソウシ」に関する講義を行っ た。10年後、沖縄人会初代会長に就任。1947年8月13日、東京で、同郷の史学者、比嘉春潮氏の自宅で死去した。 |

| "Urasoe-kō" [On Urasoe]. Ryukyu

Shinpo, 1905. "Okinawajin no saidai ketten" [The Okinawan People's Biggest Shortcoming]. Okinawa Shimbun, February 11, 1909. "Shinkaron yori mitaru Okinawa no haihanchiken" [The establishment of Okinawa Prefecture from the viewpoint of evolution]. Okinawa Shimbun, December 12, 1909. Ko Ryūkyū [Ancient Ryukyu]. Naha: Okinawa Koronsha, 1911. Subsequent editions published 1916, 1942, 1944, 2000. [Japanese language] Kōtei Omoro sōshi [Revised Omoro Sōshi]. Naha: Minamijima Danwakai, 1925. [Japanese language] Kokugo hogengaku: Ryūkyū no hōgen [National Language Dialectology: The Ryukyu Dialect]. Tokyo: Meiji Shoin, 1933. [Japanese language] Onarigami no shima [The Island of Onarigami]. Tokyo: Rakurō Shoin, 1938, 1942. [in Japanese] Ifa Fuyū senshū [Selected Works of Iha Fuyu, 2 vols.]. Naha: Okinawa Times, 1962. [Japanese language] Ifa Fuyū zenshū [The Collected Works of Iha Fuyu, 11 vols.]. Tokyo: Heibonsha, 1976, 1993. [Japanese language] |

著書 単著 『琉球人種論』 小沢博愛堂、1911年 『琉球史の趨勢』 小沢朝蔵、1911年 『古琉球』 沖縄公論社、1911年 『古琉球』(初版)沖縄公論社、1911年。 『古琉球』(再版)糖業研究会出版部、1916年。 『古琉球』(三版)郷土研究社〈炉辺叢書〉、1922年。 『古琉球 改版』(改版)青磁社、1942年。改訂第三版1944年 『古琉球の政治(附録 琉球人の解放)』名著出版、1977年。上記の郷土研究社版を復刻 『琉球聖典 おもろさうし選釈』 石塚書店、1924年 『校訂 おもろさうし』 南島談話会、1925年 『浄土真宗沖縄開教前史』 明治聖徳記念学会、1926年 『孤島苦の琉球史』 春陽堂、1926年 『琉球古今記』 刀江書院、1926年 『沖縄よ何処へ』 世界社、1928年 『琉球戯曲集』 春陽堂、1929年 『南島方言史攷』 楽浪書院、1934年 『をなり神の島』 楽浪書院、1938年、再版1942年 『琉球戯曲辞典』 郷土研究社、1938年 『日本文化の南漸』 楽浪書院、1939年 『沖縄考』 創元社、1942年 『沖縄歴史物語』 沖縄青年同盟中央事務局、1947年 |

| Ko Ryūkyū This volume is his most representative work and remains a classic introduction to Okinawaology. Over the years, Iha made many revisions to the manuscript so interested readers should seek out the latest edition. |

古琉球 本書は伊波氏の代表作であり、沖縄学の古典的入門書である。伊波は長年にわたって原稿に何度も修正を加えているので、興味のある読者は最新版を探してほし い。 |

| Linguistic study Studying various words of Ryukyu and Japan used in days gone by, he came to the conclusion that Okinawa and Japan share the same mother tongue. The studied words include akaru, akezu, akatonki, amori, etsuri, fuguri (scrotum), fuku, hae (glory), hau, hiji, hiraku, hoso (umbricus), kanashi, iga, ikasarete, ikibui, ikutokoro, ime, iriki, kabuchi, kotoi, kuwanari, magu, majimono, mamaki, maru, minjai, mitsumi, monowata, mumuji, naegu, nai (earthquake), nasu, nuuji, sakuri, sayumi, shichiyadan, shishi, taani, tane (penis), tsukakamachi, tsukura, tubi, ugonaari, uwanari, wa, watamashi, yagusami, yokoshi, yomu, and yuimaharu. |

言語学的研究 昔使われていた琉球と日本の様々な言葉を研究し、沖縄と日本は同じ母国語であるという結論に達した。研究した言葉には、アカル、アケズ、アカトンキ、アモ リ、エツリ、フグリ(陰嚢)、フク、ヘー(栄光)、ハウ、ヒジ、ヒラク、ホソ(ウンブリグス)、カナシ、イガ、イカサレテ、イキブイ、イクトコロ、イメ、 イリキ、カブチ、コトイ、クワナリ、マグ、マジモノ、ママキがある、 maru、minjai、mitsumi、monowata、mumuji、naegu、nai(地震)、nasu、nuuji、sakuri、 sayumi、shichiyadan、shishi、taani、tane(ペニス)、tsukakamachi、tsukura、tubi、 ugonaari、uwanari、wa、watamashi、yagusami、yokoshi、yomu、yuimaharu。 |

The recent trend of the History

of the Ryukyus Sai On (Gushi-chan Bunjaku) Three representative statesmen were described. They were given posthumous court ranks at the enthronement of Emperor Taishō, and Iha gave a lecture about them at the Okinawa Normal School. They were Sai On, Haneji Choshu (Shō Shōken, 向象賢) and Giwan Chōho. They managed to govern Ryukyu between Satsuma and China. Iha regarded them as the most important figures in Ryukyuan history. Sai On's advice to the King: Negotiations with China are not difficult. If difficulties will arise, Kume people can manage to handle them. But Japan is not so. On one day, with only a piece of paper, a King may lose his position and it is definitely from Japan.[citation needed] Okinawa's stand: to Okinawa, who will rule in China does not matter. Okinawa is not allowed to stick to justice. Okinawan people endure everything in order to live, or eat. An Okinawan saying says that who will let us eat, whoever it is, is our master. This is the fate of Okinawan people until the day of the placement of Okinawa Prefecture. To Japan, namely to the Shimazu clan, it did not know how to treat Okinawa soon after the establishment of Okinawa Prefecture.[citation needed] |

琉球史の最近の傾向 Sai On (Gushi-chan Bunjaku) 代表的な3人の政治家が紹介された。彼らは大正天皇の即位の際に諡号(しごう)を賜り、伊波は沖縄師範学校で彼らについて講義を行った。彼らは斎温、長州 羽二重(尚書賢、向象賢)、儀完長甫の3人である。彼らは薩摩と中国の間で琉球を統治した。伊波は彼らを琉球史上最も重要な人物とみなした。 蔡温の国王への忠告: 中国との交渉は難しくない。もし困難が生じたとしても、久米人民なら何とか対処できる。しかし、日本はそうではない。ある日、紙切れ一枚で、王はその地位 を失うかもしれない、それは間違いなく日本からだ。 沖縄の立場:沖縄にとって、誰が中国を統治するかは問題ではない。沖縄が正義に固執することは許されない。沖縄の人々は、生きるため、食べるため、あらゆ ることに耐える。沖縄の諺に、誰が食べさせようが、それが誰であろうが、私たちの主人である、というものがある。これが、沖縄県が置かれる日までの沖縄の 人々の運命である。日本にとって、すなわち島津氏にとって、沖縄県が設置された直後は、沖縄をどのように扱っていいのかわからなかった[要出典]。 |

| Seven kinds of Omoro Sōshi Omoro Sōshi is a collection of songs, 1553 poems and 1267 poems (when the same songs are excluded) in 22 volumes, starting in the middle of the thirteenth century and ending in the middle of the seventeenth century. It may be called the Man'yōshū of Okinawa. Omoro is the abbreviation of Omori uta, or songs sung in the sacred places of Ryukyu. The themes of the Omoro include the origin of Ryukyu, kings, heroes, voyages, poets, sceneries, heaven and stars, and very rarely romance. Omoro are the primary source for studying the Ryukyuan languages and ideologies. |

おもろ草紙七種 おもろ草紙』は、13世紀中頃から17世紀中頃までの全22巻、1553首、1267首(同一歌を除く)の歌集である。沖縄の万葉集ともいえる。おもろ」 とは、琉球の聖地で歌われる「おもろ歌」の略称である。オモロのテーマは、琉球の起源、王、英雄、航海、詩人、風景、天と星、そしてごくまれに恋愛などで ある。オモロは、琉球の言語とイデオロギーを研究するための主要な資料である。 |

| The problem of students studying

in China (Kansho) China allowed Ryukyuan princes and others to study in China; at first, Ryukyuan students did not get good achievements. The great king Shō Shin started to allow the people of the town of Kume, who had come from China only 128 years before, to study in China. They spoke Chinese of course, and got high achievements. Four students from Kume who studied in Nanjing came back seven years later. Four others on the next turn, came back seven years later. The people of Kume eventually came to believe that students only came from Kume. Toward the end of the 18th century, the Ryukyuan government, based in Shuri, realized that education and politics went hand in hand and thought students should be also from Shuri. The people of Kume resisted with strikes. This is called the Kansho Problem or Soudou.[citation needed] |

中国留学問題(菅丞相) 中国は琉球の王子などに中国への留学を許したが、当初、琉球の学生たちは良い成果を得られなかった。尚真大王は、わずか128年前に中国から渡ってきた久 米町の人々を中国に留学させ始めた。彼らはもちろん中国語を話し、高い業績を残した。南京に留学した久米出身の4人の学生が7年後に戻ってきた。次の順番 でも4人が7年後に戻ってきた。やがて久米の人々は、留学生は久米からしか来ないと考えるようになった。18世紀末になると、首里を拠点とする琉球政府 は、教育と政治が密接に関係していることに気づき、学生も首里から来るべきだと考えた。久米の人々はストライキで抵抗した。これは「閑所問題」または「首 領問題」と呼ばれる[要出典]。 |

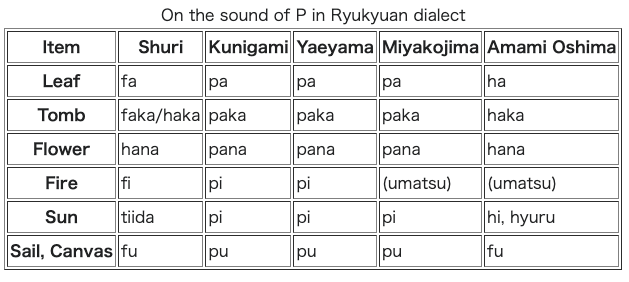

| The P sound in Okinawan dialects The changes of the sound of P → F → H in Ryukyuan dialects suggest the changes from P through F to H in the languages of historical Japan proper. Take care that this is in Ko Ryukyu.[1]  In Late Middle Japanese it is written that although Proto-Japanese had a *[p], by Old Japanese it had already become [ɸ] and subsequently [h] during Early Modern Japanese where it remains today. |

沖縄方言のP音 琉球方言におけるP→F→Hの音の変化は、歴史的な日本の言語におけるP→F→Hの変化を示唆している。これは古琉球におけるものであることに注意するこ と[1]。  中世後期の日本語では、原日本語には*[p]があったが、古語ではすでに[ɸ]になり、近世日本語では[h]になって現在に至っていると書かれている。 |

| Other works The weakest point of Okinawan People, The establishment of Okinawa Prefecture from the viewpoint of evolution, Did Heike people really come to Sakishima? Important place Urasoe, What does Shimajiri mean in many islands of Okinawa? A mysterious man Amawari, Documents of Wakou in Okinawa, A lovely Yaeyama girl, Nakasone Toyomiya in Miyako, Grand kumi stages of old Ryukyu, Poems of Southern Islands, The Bible translated into the Ryukyu language by Bernard Jean Bettelheim, On Konkō-kenshū (Old Ryukyu language dictionary), Akainko, the first Okinawan music musician. Mythologies in Okinawa. |

その他の作品 沖縄人の弱点、進化から見た沖縄県の成立、平家の人々は本当に先島に来たのか?重要な地名・浦添、沖縄の島々における島尻とは?謎の男・阿麻和利, 沖縄の和光文書, 可愛い八重山娘, 宮古の仲宗根豊見屋, 古琉球の大組舞台, 南の島の詩, ベルナール・ジャン・ベッテルハイムによる琉球語訳聖書, 古琉球語辞典について, 沖縄初の音楽家・赤インコ. 沖縄の神話。 |

| Okinawaology Okinawaology is not an independent field of science, but a general term of various aspects of Okinawa studies. Okinawaology originated from Iha's Ko Ryūkyū (Ancient Ryukyu). In General Since the Ryukyu Kingdom was annexed by Imperial Japan, the Okinawan people were forcefully assimilated into mainland Japanese culture. With this as the background, Iha studied the culture of both mainland Japan and Okinawa, especially the languages and history of Okinawa. He proposed that the Okinawan and Japanese people shared a common ancestry. His studies started from the Omoro Sōshi, and covered the study of history, linguistics, anthropology, archaeology, study of religions, mythology, the study of civilization, ethnology and literature. Using the Okinawan language, he tried to raise the pride of Okinawans in their land. His proposals have been established as the basis of Okinawaology. Those who study Okinawaology are not restricted to scholars. Okinawaology covers many other branches, such as politics, economics, laws, and natural circumstances. |

沖縄学 沖縄学は、独立した学問分野ではなく、沖縄研究の様々な側面の総称である。沖縄学は、伊波の「古琉球」に由来する。 一般的に 琉球王国が大日本帝国に併合されて以来、沖縄の人々は強制的に日本本土の文化に同化させられた。こうした背景から、伊波は日本本土と沖縄の文化、特に沖縄 の言語と歴史を研究した。彼は、沖縄と日本の人民は共通の祖先を持つと提唱した。彼の研究は『おもろ草子』から始まり、歴史学、言語学、人類学、考古学、 宗教学、神話学、文明学、民族学、文学に及んだ。沖縄の言葉を使って、沖縄県民の土地に対する誇りを高めようとした。彼の提言は沖縄学の基礎として確立さ れている。沖縄学を研究する者は学者だけにとどまらない。沖縄学は、政治、経済、法律、自然環境など、さまざまな分野に及んでいる。 |

| Tomb His tomb is located in Urasoe Park, near the Urasoe Castle Ruins and is engraved with the following epitaph. No man knows Okinawa more deeply than Iha, No man loves Okinawa more deeply than Iha, No man worries about Okinawa more deeply than Iha, He loves Okinawa because he knows Okinawa, He worries about Okinawa because he loves Okinawa, He was a scholar, an Okinawa-lover and at the same time, a prophet. By Higashionna Kanjun |

墓 彼の墓は浦添城跡近くの浦添公園にあり、次のような墓碑銘が刻まれている。 伊波ほど沖縄を深く知る者はいない、 伊波ほど深く沖縄を愛する者はいない、 伊波ほど深く沖縄を憂う者はない、 沖縄を知っているから沖縄を愛する、 沖縄を愛しているからこそ、沖縄のことを心配している、 彼は学者であり、沖縄を愛する者であり、同時に預言者でもあった。 東恩納寛順著 |

| Related persons Hashimoto Shin'kichi (1882–1945): Japanese language scholar. Hattori Shirō (1908–1995) Higa Shunchō (1883–1977): Okinawa historian. Esperantist. Higashionna Kanjun (1882–1963): Historian on Okinawa and professor at Takushoku University. Hokama Shuzen (b. 1924): Okinawan culture scholar. Iha Getsujō (1880–1945): Iha Fuyu's younger brother. Journalist at the Okinawa Mainichi newspaper. Kanagusuku Kiko (1875–1967): One of the co-leaders of the strike. Became the first physician in Okinawa and the director of Okinawa Prefectural Hospital. Kanna Kenwa (1877–1950): The main leader of the strike. Governor of Okinawa Narahara Shigeru helped him graduate the school. He joined the Russo-Japanese war and became a rear admiral of the Imperial Japanese Navy and a representative of the lower house. Kawakami Hajime (1879–1946) Kindaichi Kyōsuke (1882–1971) Kinjō Chōei (1902–1955): Okinawan language scholar. Kishaba Eijun (1885–1972): After meeting Iha, he studied the local aspects of Yaeyama. Kodama Kihachi (1856–1912): The vice principal (November 1889–September 1891) and principal (September 1891–April 1896) of Okinawa Normal School. In 1894, he wanted to discontinue English and a student strike began. Majikina Ankō (1875–1933): One of the co-leaders of the strike. Historian. In 1925, he became the director of Okinawa Prefectural Library. His One Thousand-Year History of Okinawa was said to be an encyclopedia of Okinawa. Minakata Kumagusu (1867–1941) Nakahara Zenchū (1890–1964): Okinawan culture scholar. Author of Omoro Sōshi Encyclopedia (1978) and History of Ryukyu (1978). Nakasone Seizen (1907–1995): After meeting Iha at Tokyo University, he studied the dialect of Okinawa. He led nursing students at the end of the war and spoke for peace. Nishime Goro or Tokuda Goro (1873–1938) Ogura Shinpei (1882–1944): Japanese language scholar. Orikuchi Shinobu (1887–1953) Sasaki Nobutsuna (1872–1963): Tanka poet, Japanese language scholar. Shibuzawa Keizō (1896–1963): Minister of Finance, Folklore scholar. Shimbukuro Gen'ichirō (1885–1942): Okinawa culture scholar. Shinmura Izuru (1876–1967) Tajima Risaburō (1869–1929): Iha Fuyu's teacher. He studied the Omoro Sōshi and gave Iha documents on it. Teruya Hiroshi (1875–1939): One of the co-leaders of the strike. After studying engineering at Kyoto University, he went to Taiwan, and later became mayor of Naha. He contributed to the clarification of the victims of the Mudan Incident of 1871. Torii Ryūzō (1870–1953) Yanagi Sōetsu (1889–1961) Yanagita Kunio (1875–1962) |

|

| https://en.wikipedia.org/wiki/Iha_Fuy%C5%AB |

★伊波普猷(日本語エントリー)

| 伊波 普猷(いは ふゆう、1876年(明治9年)3月15日 -

1947年(昭和22年)8月13日)は、日本の民俗学者・言語学者。沖縄学の父と言われている。沖縄県那覇市出身。 |

|

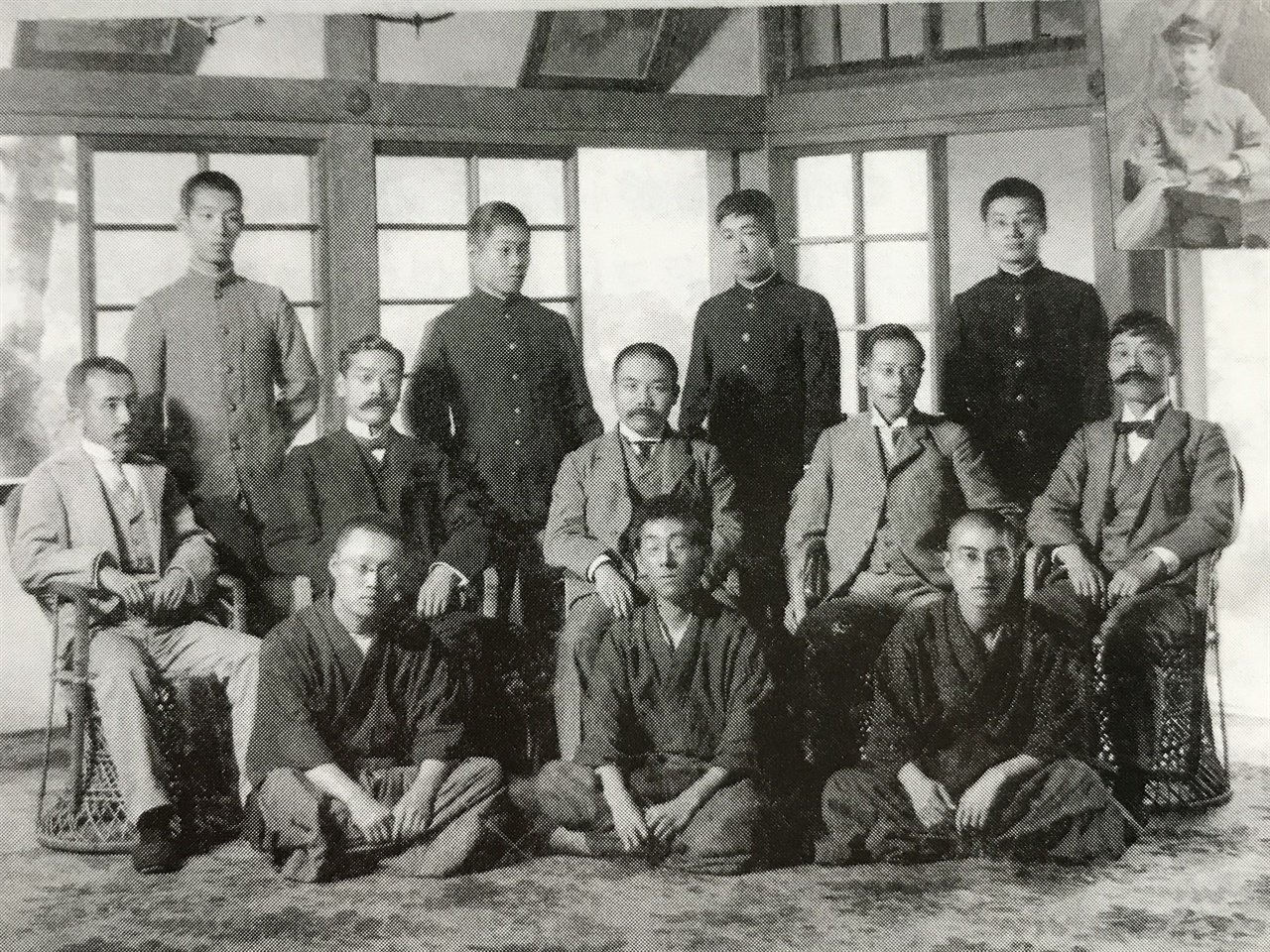

経歴 東京帝国大学言語学科(1905年)。 前列右から小倉進平、伊波普猷、神田城太郎。中列右から保科孝一、八杉貞利、上田万年、藤岡勝二、新村出。後列右から橋本進吉、徳沢(徳沢健三?)、後藤 朝太郎、金田一京助。 伊波普猷生誕百年記念会編『伊波普猷 : 1876-1947 生誕百年記念アルバム』1976年、19頁。 琉球藩那覇西村(現在の那覇市西)に父普済・母マツルの長男として生まれる。1903年(明治36年)、第三高等学校を卒業した[1]後、東京帝国大学で 言語学を専攻する。帝大では、橋本進吉、小倉進平、金田一京助らの学友とともに、新村出の講義を聴講した。また、東京帝国大学では上田萬年の講義を聴講し ていた鳥居龍蔵(同大学助手)と出会い親交を深めた[2]。1904年(明治37年)、沖縄に帰省する伊波は鳥居を沖縄での人類学調査に誘い、鳥居は伊波 の実家に数日滞在して調査を行った[2]。1906年に東京帝国大学文科大学文学科を卒業[3]。 帰郷し、沖縄県立図書館の館長を務める傍ら、沖縄研究資料の収集に尽力した。歴史学者の比嘉春潮とともに、エスペラント学習活動を、教会では聖書の講義な どを行った。弟伊波月城[4]は、沖縄毎日新聞の新聞記者として文明開化のために活動した。 学問の領域は、沖縄研究を中心に言語学、民俗学、文化人類学、歴史学、宗教学など多岐に渡る。その学問体系よって、後に「沖縄学」が発展したゆえ、「沖縄 学の父」とも称された。 『おもろさうし』研究への貢献は多大で、琉球と日本とをつなぐ研究を行うと共に、琉球人のアイデンティティの形成を模索した。「日琉同祖論」はその探究の 一つである。しかし、例えば鳥越憲三郎は『琉球宗教史の研究』において、伊波の「琉球研究の開拓者としての功績は大いに讃えられて然るべきである」と評す る一方、その研究について「文献に偏重し、加うるに結論を出すに急であったために、幾多の論理的飛躍と誤謬とを犯したことも事実である」と指摘している [5]。 また、伊波の思想の欠点は、近代日本がうみだした沖縄差別への批判が弱かったことで、そのため、沖縄人としての生き方に誇りをみいだすことにおいて、一定 の成果をあげたが、結果として天皇制国家に沖縄をくみこむための政策に利用されることになった、という評もある[6]。 民俗学者の柳田國男や折口信夫、思想家・経済学者の河上肇らと親交があった。友人の東恩納寛惇は伊波について、浦添城跡の顕彰碑に「彼ほど沖縄を識った人 はいない 彼ほど沖縄を愛した人はいない 彼ほど沖縄を憂えた人はいない 彼は識ったが為に愛し愛したために憂えた 彼は学者であり愛郷者であり予言者で もあった」と刻んだ。 没後の1973年、沖縄タイムス社の創刊25周年記念として[7]、伊波の業績を顕積し、その後の研究者の優れた著作に対して贈られる「伊波普猷賞」が創 設された[8]。 |

|

| 年譜 1876年 琉球藩那覇西村(現在の那覇市西)にて、父普済・母マツルの長男として出生。 1879年 廃藩置県により沖縄県が設置される。 1891年 沖縄県尋常中学校(現沖縄県立首里高等学校)に入学。 1895年 尋常中学校ストライキ事件の指導者の一人として退学処分となる。首謀者は漢那憲和。 1896年 上京し、明治義会中学に編入学。翌年卒業。 1900年 第三高等学校(現在の京都大学の前身)に入学。 1903年 第三高等学校を卒業し、東京帝国大学文学科言語学専修に入学。 1906年 東京帝国大学を卒業し帰郷、文献・民俗資料の収集に尽力。 1910年 沖縄県立図書館長(嘱託)に任命される。 1916年 沖縄組合教会設立 1917年 2月2日よりエスペラント講習会を指導[9]。 1918年 教会で聖書の講義を担当。 1921年 沖縄県立図書館長に正式に任命される。 1924年 図書館長を辞任し再び上京。 1935年 國學院大學でおもろの講義を担当。 1945年 初代沖縄人連盟の会長に就任。 1947年8月13日 沖縄の将来を憂いつつ、仮寓の比嘉春潮宅にて死去。享年71。 |

|

| 復刻・新版 『伊波普猷選集』 沖縄タイムス社(上中下)、1962年、度々再版 『上巻 古琉球、琉球の五偉人、をなり神の島 ほか』 『中巻 孤島苦の琉球史、沖縄考、沖縄歴史物語 ほか』 『下巻 おもろ覚書 琉球古代社会の片影(遺稿) ほか』 『沖縄よ何処へ』複刻頒布会、1976年。世界社 昭和3年刊の復刻 『をなり神の島』 平凡社東洋文庫(全2巻、解説外間守善)、1973年。ワイド版2007年。 『校註 琉球戯曲集 沖縄学古典叢書1』 榕樹社、1992年。春陽堂 昭和4年刊の復刻 『琉球戯曲辞典 沖縄学古典叢書2』 榕樹社、1992年。郷土研究社 昭和13年刊の復刻 『琉球人種論 沖縄学資料シリーズ1』 榕樹書林、1997年。明治44年刊の影印復刻(解説 屋嘉比収) 『沖縄歴史物語 日本の縮図』 平凡社ライブラリー、1998年 ※ 『沖縄女性史』 平凡社ライブラリー、2000年 『古琉球』 岩波文庫、2000年(校訂解説 外間守善) 『浄土真宗沖縄開教前史 沖縄学研究資料7』 榕樹書林、2010年。明治聖徳記念学会 大正15年刊の復刻(解説 知名定寛) 『「おもろさうし」選釈―オモロに現われたる古琉球の文化』 慧文社、2015年。大正13年刊を改訂(新字・新かな表記) 『孤島苦の琉球史』 河出書房新社、2022年(新字・新かな表記、解説 高良倉吉) ※は電子書籍 再刊あり 共著 『人生と宗教』(比嘉賀秀と共著) おきなは社、1915年 『琉球の五偉人』(真境名安興と共著) 小沢書店、1916年 『沖縄女性史』(真境名安興と共著) 小沢書店、1919年 『南島史考』伊波普猷ほか、私立大島郡教育会、1931年 『沖縄史の五人』(真境名安興と共著) 琉球新報社、1974年。改訂版 共編著 『琉球史料叢書』全5巻(東恩納寛惇、横山重と共編) 名取書店、1942年 『琉球史料叢書』全5巻(東恩納寛惇、横山重と共編) 井上書房(再版)、1962年 『沖縄文化叢説』(柳田國男編、折口信夫・柳宗悦・ニコライ・ネフスキーほか)中央公論社、1947年、新版1969年、1975年 『沖縄文化論集』 角川ソフィア文庫、2022年(新編・解説石井正己)※ 全集 『伊波普猷全集 第1巻』 平凡社、1974年(一括復刊:1993年6月(第3版)/※電子書籍、2016年) 編集委員:服部四郎、仲宗根政善、外間守善 収録 「古琉球」、「古琉球の政治」、「歴史論考」、解題(外間守善、比嘉実) 『伊波普猷全集 第2巻』 平凡社、1974年 収録 「南島史考(琉球を中心としたる)」、「孤島苦の琉球史」、「沖縄歴史物語 - 日本の縮図」 「歴史論考」、 解題(外間守善、比嘉実) 『伊波普猷全集 第3巻』 平凡社、1974年 収録 「校注琉球戯曲集」、「附録:冠船渡来と踊(知花朝章(談))」他」、解題(外間守善、比嘉実) 『伊波普猷全集 第4巻』 平凡社、1974年 収録 「南島方言史攷」、「沖縄考」、解題(外間守善、比嘉実) 『伊波普猷全集 第5巻』 平凡社、1974年 収録 「をなり神の島」、「日本文化の南漸」、解題(外間守善、比嘉実) 『伊波普猷全集 第6巻』 平凡社、1975年 収録 「琉球聖典 おもろさうし選釈 - オモロに現はれたる古琉球の文化」、「校訂おもろさうし」 「おもろ覚書 - 琉球 古代社会の片影」、「おもろ論考」、解題(外間守善、比嘉実) 『伊波普猷全集 第7巻』 平凡社、1975年 収録 「琉球人種論」、「琉球史の趨勢」、「琉球の五偉人」、「沖縄女性史」、「琉球古今記」 「沖縄よ何処へ」[割愛〕、「琉球風俗史考」、『琉球国由来記』解説、『琉球国旧記』解説 「歴史論考」、 解題(外間守善、比嘉実) 『伊波普猷全集 第8巻』 平凡社、1975年 収録 「琉球戯曲辞典」、「琉球語便覧」、「言語論考」、解題(外間守善、中本正智) 『伊波普猷全集 第9巻』 平凡社、1975年 収録 「文学論考」、「民族論考」、解題(外間守善、比嘉実) 『伊波普猷全集 第10巻』 平凡社、1976年 収録 「雑纂」、「辞典」、「作品」、「序跋」、「談話・講演・座談会」、「書簡」 解題(外間守善、比嘉実) 『伊波普猷全集 第11巻』 平凡社、1976年 収録 「琉球語大辞典(草稿)」、「大辞典(伊波執筆琉球方言関係項目)」、「補遺」、解題(外間守善) 解題補遺(外間守善)、伊波普猷の学問と思想(外間守善)、年譜(外間守善、比屋根照夫) 著作目録、総索引、解題(外間守善、比嘉実) 論文 国立情報学研究所収録論文 国立情報学研究所 伊波普猷「沖繩人の祖先に就て」 IFA FUYU, Okinawajin no Sosen ni tsuite 教養研究 15(1), 212-177, 2008-07 九州国際大学 |

|

| 関連文献 記念刊行 『生誕百年記念アルバム 伊波普猷』伊波普猷生誕百年記念会編、1976年 『伊波普猷 - 伊波普猷略年譜・主要著作一覧』 同・記念会、1976年 『沖縄学の黎明』 伊波普猷生誕百年記念会編、沖縄文化協会、1976年 - 以下は収録論文など 「沖縄学の創始者伊波普猷氏」(比嘉春潮) 「琉球方言と本土方言」(服部四郎) 「おもろの尊敬動詞「おわる」について」(仲宗根政善) 「思い出すままに」(金城芳子) 「伊波普猷の学問と思想」(大田昌秀) 「伊波普猷の生涯」(比屋根照夫) 「伊波普猷における言語論について」(屋比久浩) 「言語学者としての伊波普猷」(中本正智) 「伊波普猷と沖縄歴史研究」(新里恵二) 「沖縄民俗学の課題と伊波普猷」(比嘉政夫) 「伊波普猷の沖縄文学研究」(外間守善) 「附録:伊波普猷おもろ解釈索引」(竹内重雄) 評伝・研究ほか 『伊波普猷 沖縄史像とその思想』 金城正篤、高良倉吉、清水書院(人と歴史シリーズ)1972年、新版1979年 新訂版『「沖縄学」の父・伊波普猷』清水書院(清水新書)、1984年、改版(新・人と歴史)2017年 『伊波普猷 人と思想』 外間守善編、平凡社、1976年、再版1989年 『日本民俗文化大系12 伊波普猷』 外間守善編著、講談社、1978年。他は藤本英夫「金田一京助」 『伊波普猷論』 外間守善、沖縄タイムス社「タイムス選書」、1979年 『増補新版 伊波普猷論』 外間守善、平凡社、1993年 『近代日本と伊波普猷』 比屋根照夫、三一書房、1981年 『沖縄の淵 伊波普猷とその時代』 鹿野政直、岩波書店、1993年 新版『沖縄の淵 伊波普猷とその時代』 鹿野政直、岩波現代文庫、2018年 『G.H.ミードと伊波普猷』 河村望、新樹社、1996年 『伊波普猷』 那覇市文化局歴史資料室、1997年 『素顔の伊波普猷』 比嘉美津子、ニライ社、1997年 『暴力の予感 - 伊波普猷における危機の問題』 冨山一郎、岩波書店、2002年 『伊波普猷 - 国家を超えた思想』 西銘圭蔵、かもがわ書店(ウインかもがわ)、2005年 『伊波普猷批判序説』伊佐眞一、影書房、2007年 『愛郷者伊波普猷 戦略としての日琉同祖論』石田正治、沖縄タイムス社、2010年 『沖縄と日本の間で - 伊波普猷・帝大卒論』伊佐眞一、琉球新報社(上中下)、2016年。琉球新報で長期連載 『伊波普猷の政治と哲学 - 日琉同祖論再読』崎濱紗奈、法政大学出版局、2022年 |

|

| 参考文献 鳥越憲三郎『琉球宗教史の研究』 角川書店、1960年3月 ihafuyuubunkomokuroku [伊 波 普 猷 文 庫 目 録] |

|

| w:Ryukyuan

languages(琉球諸語) 沖縄学 言語学 文化人類学 民族学 民俗学 法政大学沖縄文化研究所 |

|

| https://x.gd/Z0ih3 |

★大 賀智洋「小 熊研究会1レポート」n.d.より

| 2:日本人への「同化」の暴力-冨山一郎の著

書より- A:伊波普猷の日本人に対する「身構え」 第2次大戦以前の沖縄知識人である伊波普猷は、1911年の著書『古琉球』の中で、「廃藩置県は進化の途」と述べ、さらにその後、「廃藩置県は奴隷解放な り」という談話を発表する。冨山は伊波の一連の主張について、「「進化」や「同化」は、過去の「蘇生」なのであり、それは開化の歴史であると同時に、「琉 球民族」の復権でもあった。」(冨山[2]121頁)と論じている。また、奴隷解放という表現に関しても「開化が単なる同化、すなわち伊波のいい方を借り れば「形式上の同化」である限りは、開化からは疎外されつづけるという論点を、ただちに引き出すことができるだろう。」(冨山[2]121頁)と考察を加 えている。この時点で、前章で述べたような同化のメカニズムのうち、被植民者の「あやつり人形化」=単なる客体となることを伊波が恐れていたといえるだろ う。またさらに、『古琉球』の中の文章である「何人も大勢に抗することは出来ぬ。自滅を欲しない人は之に従わねばならぬ。・・・」からは、「このような言 語行為は、すぐ横で暴力が既に行使されていることを、常に暗示している。」(冨山[2]122頁)という考察を導き出すことができる。つまり、暴力的な同 化=共犯関係の成立ひいては精神の植民地化を恐れる伊波の姿勢を改めて見て取ることができる。 他方、伊波は鳥居龍蔵という人種調査者のインフォーマント的な役割を果たし、それに基づいた鳥居の報告を伊波が琉球人を表象する際に参照している。そして 日本人をベースにした琉球人の特徴を見出すだけでなく、その逆の琉球人と日本人の同一性を示すものを探索した。このような観察行為の逆転が、伊波が「「琉 球人」は「日本人」であるというのではなく、両者は「同祖」であると主張する」(冨山[2]137頁)ゆえんである。伊波は琉球人の「個性」を主張したの であるが、その「個性」は主体性をもち、ただ「観察されるだけ」ではないことは明白だ。前述した伊波の同化に対する考えともマッチし、そこから琉球人の 「個性」は改良可能だという論まで出した。つまり、アイヌや台湾の生蕃などとは違うのだとしてこれらを排除している。この点、伊波の主張も共犯関係を成し ているといえるのではないだろうか。なぜなら、「われわれの個性は主体的で、日本人と琉球人は同祖である」「アイヌや台湾人とは違う」という考えそのもの が植民者の言説を内在化しており、常に「暴力への恐怖」とも隣り合わせ=被植民者特有の「二重の意識」を具えているからである。ただ、伊波の場合にはこの ような同化を避けたいという「身構え」から「「個性」の蘇生という歴史としての「琉球史」に賭けるのである。」(冨山[2]139頁) |

|

| B:沖縄からの移民 第1章で述べたとおり、明治時代初期の沖縄併合直後から、「野蛮」「二級の国民」といった形で沖縄差別が存在した。それに伴って、そのような「異質化」さ れた文化を改善していこうとする運動はその頃から発生していたが、冨山は著書『戦場の記憶』において、そのような運動が日常生活のレベルにまで浸透した理 由は、1930年代に沖縄で発生した「ソテツ地獄」(注ⅰ)以降の労働力流出、日本本土やサイパン、テニアンといった南洋群島への沖縄出身移民の増加を掘 り下げることで明らかになるのではないかと論じている。この時期から、「異質な」「遅れた」沖縄文化をもつものに対する取締り=犯罪者とみなす傾向、つま り共犯関係の中で支配者の言説がますます内面化されていったのだが、冨山はこのような運動強化が「上からの指導・強制というだけでなく、あるべき生活が生 活道徳として受容された」(冨山[3]31頁)と述べている。このような道徳は、それに含まれる排除や恐怖からくる生活の規律化と、道徳によって自己を主 体的に形成していくよろこびがあって日常生活の中に浸透していく。 さて、冨山が沖縄から流出した移民にここで注目しているのは、流出先での差別を克服し、「よりよい生活」=支配者の生活様式を実現させる必要に迫られたか らである。例えば、沖縄から大阪など日本本土に流出していった場合、そこでの労働の勤勉性や能力の判定基準は支配者である日本人であるか否かであった。沖 縄や朝鮮の人々は「沖縄人」「朝鮮人」であること自体能力が劣っているのだというレッテルをはられてしまう。結局ここでは、「沖縄語をはじめ生活改善が唱 えられていた項目が「沖縄文化」というカテゴリーを構成し、それが日本に比べて「低位」のそして「遅れた」、したがって払拭すべき負の価値をもつものとし て設定され、まためざすべき正の価値として「日本」または「日本人」が設定される」(冨山[3]36頁)のだ。ここでも、あらかじめ差別を設定し、また一 方では日本人への同化を「よりよい生活」と幻想させ、同化を半ば強制する、支配者の言説を支配者の意のままにのみこんでゆく被支配者がおり、共犯関係が成 り立っているのである。南洋に出て行った移民については、また別の状況があるといえる。賃金の序列などの面ではやはり南洋でも日本人が最上位に設定され、 沖縄の人々は日本人からは排除されている。重要なのは沖縄の人々と現地にすむいわゆる原住民との関係である。たとえば先ほどの賃金面では、沖縄人は日本人 よりは下位に位置付けられたが、原住民よりは上であった。ここで、沖縄の人々は原住民からも蔑視されるようになる。原住民たちから、「日本語もうまく話せ ないし文化的にも島民のほうが勝っているのに、沖縄や朝鮮の人々は日本人なみの(われわれより高い)賃金をもらい、日本人であるかのようなそぶりをしてい る」と思われていたからだ。また、日本の知識人らも、沖縄の人々は原住民レベルであると認めざるを得ない、文化水準も低いのだから、原住民に対する蔑称を もじった「ジャパン・カナカ」という位置付けがなされるのも仕方の無いことだとしていた。つまり、南洋では原住民や朝鮮人などとの比較が行われ、その中で 日本人を志向し、さらに遅れている人々の指導者たらんとする動きが出てくるのである。そこでは、「「沖縄人」と南洋群島の「土人」との同一性を意味する 「ジャパン・カナカ」からの脱却が主張され」、「遅れた「沖縄文化」をはやく払拭しないと、さらに遅れた台湾や南洋と同じになってしまうという認識があ る。」(冨山[3]36頁)南洋群島では、日本本土においての「払拭されるべき負の価値」が、台湾や南洋に転嫁されているのだ。沖縄の人々は自らを差別 し、自らを抹殺していこうとするのと同時に、そこで内面化される支配者の言説によって「日本人意識」が芽生え、さらに「遅れている」とされている人々を排 除していく。また排除する過程には被支配者であることの恐怖感が作用しているということもわかるだろう。南洋での状況は、比較される対象がいて、自分たち もそのような「低い地位」に落ちてしまうという恐れから、沖縄の人々が支配者の言説を完全にのみこんでいる。共犯関係はさらに深化しているといえる。 [1]野村浩也「植民地主義と共犯化」『解放社会学研究14』(日本解放社会学会、2000) [2]冨山一郎『暴力の予感』(岩波書店、2002) [3]冨山一郎『戦場の記憶』(日本経済評論社、1995) [4]島袋まりあ「雑種性の政治と混血児」『解放社会学研究16』(日本解放社会学会、2002) [5]島袋まりあ「沖縄の「混血児」とその母親を語る政治性」『アジア新世紀3 アイデンティティ』(岩波書店、2002) |

|

| https://web.sfc.keio.ac.jp/~oguma/kenkyu/03s3/report/ooga.html |

リ ンク

文 献

そ の他の情報

CC

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

☆

☆

☆