鏡像段階

Mirror stage

☆ 鏡像段階(仏語:stade du miroir)は、ジャック・ラカンの精神分析理論における概念である。鏡像段階は、乳児が6か月齢前後から、鏡(文字通りの意味)やその他の象徴的な装 置によって自己認識(自己を、乳児が自身の外側から見ることができる対象に変えること)を行うという信念に基づいている。 当初、ラカンは、1936年にマリエンバードで開催された第14回国際精神分析会議で概要が示されたように、鏡像段階は生後6か月から18か月の乳児の成 長の一部であると提唱した。1950年代初頭までに、ラカンの鏡像段階の概念は進化していた。彼はもはや鏡像段階を乳児の生活の一時的な現象としてではな く、永続的な主観性の構造、あるいは「想像的秩序」の典型として捉えていた。ラカンの考え方のこの進化は、後に発表された「主体の転覆と欲望の弁証法」と 題された論文で明らかになっている。

☆鏡像段階はドラマである——クレマン(1983:117)

★自我とは無知の機能である(無知の機能とは、鏡像的--想像的な次元のもの)(→フロイトのナルシシズム論)

| The mirror stage The mirror stage (French: stade du miroir) is a concept in the psychoanalytic theory of Jacques Lacan. The mirror stage is based on the belief that infants recognize themselves in a mirror (literal) or other symbolic contraption which induces apperception (the turning of oneself into an object that can be viewed by the child from outside themselves) from the age of about six months. Initially, Lacan proposed that the mirror stage was part of an infant's development from 6 to 18 months, as outlined at the Fourteenth International Psychoanalytical Congress at Marienbad in 1936. By the early 1950s, Lacan's concept of the mirror stage had evolved: he no longer considered the mirror stage as a moment in the life of the infant, but as representing a permanent structure of subjectivity, or as the paradigm of "Imaginary order". This evolution in Lacan's thinking becomes clear in his later essay titled "The Subversion of the Subject and the Dialectic of Desire". History of development Lacan's concept of the mirror stage was strongly inspired by earlier work by psychologist Henri Wallon, who speculated based on observations of animals and humans responding to their reflections in mirrors.[1] Wallon noted that by the age of about six months, human infants and chimpanzees both seem to recognize their reflection in a mirror. While chimpanzees rapidly lose interest in the discovery, human infants typically become very interested and devote much time and effort to exploring the connections between their bodies and their images.[2] In a 1931 paper, Wallon argued that mirrors helped children develop a sense of self-identity. However, later mirror test research indicates that while toddlers are usually fascinated by mirrors, they do not actually recognize themselves in mirrors until the age of 15 months at the earliest,[3] leading psychoanalytically trained critic Norman N. Holland to declare that "there is no evidence whatsoever for Lacan's notion of a mirror stage".[4] Similarly, physician Raymond Tallis[5] notes that a literal interpretation of the Lacanian mirror stage contradicts empirical observations about human identity and personality: "If epistemological maturation and the formation of a world picture were dependent upon catching sight of oneself in a mirror, then the [mirror stage] theory would predict that congenitally blind individuals would lack selfhood and be unable to enter language, society or the world at large. There is no evidence whatsoever that this implausible consequence of the theory is borne out in practice." Wallon's ideas about mirrors in infant development were distinctly non-Freudian and little-known until revived in modified form a few years later by Lacan. As Evans[2] writes, "Lacan used this observation as a springboard to develop an account of the development of human subjectivity that was inherently, though often implicitly, comparative in nature." Lacan attempted to link Wallon's ideas to Freudian psychoanalysis, but was met with indifference from the larger community of Freudian psychoanalysts. Richard Webster[1] explains how the "complex, and at times impenetrable paper ... appears to have made little or no lasting impression on the psychoanalysts who first heard it. It was not mentioned in Ernest Jones's brief account of the congress and received no public discussion." In the 1930s, Lacan attended seminars by Alexandre Kojève, whose philosophy was heavily influenced by Hegel. The diachronic structure of the mirror stage theory is influenced by Kojève's interpretation of the master–slave dialectic. Lacan continued to refine and modify the mirror stage concept through the remainder of his career; see below. Dylan Evans[2] argues that Lacan's earliest versions of the mirror stage, while flawed, can be regarded as a bold pioneering in the field of ethology (the study of animal behavior) and a precursor of both cognitive psychology and evolutionary psychology. In the 1930s, zoologists were increasingly interested in the then-new field of ethology, but not until the 1960s would the larger scientific community believe that animal behavior offered any insights into human behavior. However, Evans also notes that by the 1950s Lacan's mirror stage concept had become abstracted to the point that it no longer required a literal mirror, but could simply be the child's observation of observed behavior in the imitative gestures of another child or elder.[6] Self-alienation The child's initiation into what Jacques Lacan would call the "mirror stage" entails a "libidinal dynamism" caused by the young child's identification with its own image and creation of what Lacan terms the "Ideal-I" or "Ideal ego". This reflexivity inherent in fantasy is apparent in the mirror stage, since to recognize oneself as "I" is like recognizing oneself as other ("yes, that person over there is me"); this act is thus fundamentally self-alienating. Indeed, for this reason feelings towards the image are mixed, caught between hatred ("I hate that version of myself because it is so much better than me") and love ("I want to be like that image"). A type of repetition compulsion develops from this vacillation as the attempt to locate a fixed subject proves ever elusive. "The mirror stage is a drama...which manufactures for the subject, caught up in the lure of spatial identification, the succession of phantasies that extends from a fragmented body-image to a form of its totality." This misrecognition (seeing an ideal-I where there is a fragmented, chaotic body) subsequently "characterizes the ego in all its structures." As phenomenon The mirror stage is a phenomenon to which I assign a twofold value. In the first place, it has historical value as it marks a decisive turning-point in the mental development of the child. In the second place, it typifies an essential libidinal relationship with the body image. (Lacan, Some reflections on the Ego, 1953) As Lacan further develops the mirror stage concept, the stress falls less on its historical value and ever more on its structural value. "Historical value" refers to the mental development of the child and "structural value" to the libidinal relationship with the body image.[7] In Lacan's fourth Seminar, La relation d'objet, he states that "the mirror stage is far from a mere phenomenon which occurs in the development of the child. It illustrates the conflictual nature of the dual relationship". The dual relationship (relation duelle) refers not only to the relation between the Ego and the body, which is always characterized by illusions of similarity and reciprocity, but also to the relation between the Imaginary and the Real. The visual identity given from the mirror supplies imaginary "wholeness" to the experience of a fragmentary real. See Lacan's paper, "The Mirror Stage as formative of the function of the I as revealed in psychoanalytic experience", the first of his Écrits. The mirror stage describes the formation of the Ego via the process of identification, the Ego being the result of identifying with one's own specular image. At six months the baby still lacks coordination (see Louis Bolk); however, Lacan hypothesized that the baby can recognize itself in the mirror before attaining control over its bodily movements. The child sees its image as a whole, but this contrasts with the lack of coordination of the body and leads the child to perceive a fragmented body. This contrast, Lacan hypothesized, is first felt by the infant as a rivalry with its own image, because the wholeness of the image threatens it with fragmentation; thus the mirror stage gives rise to an aggressive tension between the subject and the image. To resolve this aggressive tension, the subject identifies with the image: this primary identification with the counterpart is what forms the Ego. (Evans, 1996) The moment of identification is to Lacan a moment of jubilation since it leads to an imaginary sense of mastery. (Écrits, "The Mirror Stage") Yet, the jubilation may also be accompanied by a depressive reaction, when the infant compares his own precarious sense of mastery with the omnipotence of the mother. (La relation d'objet) This identification also involves the ideal ego which functions as a promise of future wholeness sustaining the Ego in anticipation. The mirror stage, Lacan also hypothesized, shows that the Ego is the product of misunderstanding – Lacan's term "méconnaissance" implies a false recognition. Additionally, the mirror stage is where the subject becomes alienated from itself, and thus is introduced into the Imaginary order. The Mirror Stage has also a significant symbolic dimension. The Symbolic order is present in the figure of the adult who is carrying the infant: the moment after the subject has jubilantly assumed his image as his own, he turns his head toward this adult who represents the big Other, as if to call on him to ratify this image. (Tenth Seminar, "L'angoisse", 1962–1963) |

鏡像段階(仏語:stade du

miroir)(The mirror stage) 鏡像段階(仏語:stade du miroir)は、ジャック・ラカンの精神分析理論における概念である。鏡像段階は、乳児が6か月齢前後から、鏡(文字通りの意味)やその他の象徴的な装 置によって自己認識(自己を、乳児が自身の外側から見ることができる対象に変えること)を行うという信念に基づいている。 当初、ラカンは、1936年にマリエンバードで開催された第14回国際精神分析会議で概要が示されたように、鏡像段階は生後6か月から18か月の乳児の成 長の一部であると提唱した。1950年代初頭までに、ラカンの鏡像段階の概念は進化していた。彼はもはや鏡像段階を乳児の生活の一時的な現象としてではな く、永続的な主観性の構造、あるいは「想像的秩序」の典型として捉えていた。ラカンの考え方のこの進化は、後に発表された「主体の転覆と欲望の弁証法」と 題された論文で明らかになっている。 発展の歴史 ラカンの鏡の段階の概念は、動物や人間の鏡に映った自分の姿に対する反応を観察し、推測した心理学者アンリ・ワロンの以前の業績から強い影響を受けている [1]。ワロンは、生後6か月頃になると、人間の乳児とチンパンジーの両方が鏡に映った自分の姿を認識するようになる、と指摘している。チンパンジーはす ぐに興味を失うが、人間の乳児は通常、非常に興味を持ち、自分の体と映った像の関連性を探求することに多くの時間と労力を費やす[2]。1931年の論文 で、ウォロンは鏡が子どもの自己同一感の形成に役立つと主張した。しかし、その後の鏡テストの研究によると、幼児は通常鏡に魅了されるが、鏡に映った自分 を認識するのは早くても生後15か月以降であることが示されている[3]。「ラカンの鏡の段階の概念を裏付ける証拠はまったくない」と述べた[4]。同様 に、医師レイモンド・タリス[5]は、ラカンの鏡の段階を文字通りに解釈すると、人間のアイデンティティとパーソナリティに関する実証的な観察と矛盾する と指摘している。「認識論的成熟と世界観の形成が鏡に映った自分を見ることによって左右されるのであれば、先天性盲目の人々は自己意識を持たず、言語や社 会、世界全体に入っていくことができないだろう。この理論の非現実的な帰結が実際に証明されたという証拠はまったくない」[4]。 ワロンの乳児の発育における鏡についての考えは、明らかにフロイト主義的ではなく、数年後にラカンによって修正された形で復活するまでほとんど知られて いなかった。エヴァンス[2]は、「ラカンはこの観察を足がかりとして、本質的に、しばしば暗黙のうちに比較的な性質を持つ人間の主観の発達の説明を展開 した」と書いている。ラカンはウォロンの考えをフロイトの精神分析学と結びつけようとしたが、フロイト派の精神分析学者たちからは無関心な反応しか得られ なかった。リチャード・ウェブスター[1]は、「複雑で、時には不可解な論文は、初めてそれを読んだ精神分析学者たちにほとんど、あるいはまったく印象を 残さなかったようだ。アーネスト・ジョーンズの会議の簡単な報告にも触れられず、公の議論にもならなかった」と説明している。 1930年代、ラカンはアレクサンドル・コジェーヴのセミナーに参加した。コジェーヴの哲学はヘーゲルから多大な影響を受けていた。鏡像段階説の時間的構 造は、コジェーヴの主従弁証法解釈の影響を受けている。ラカンはその後も鏡像段階概念を洗練させ、修正し続けた。 ディラン・エヴァンス[2]は、ラカンのミラー・ステージの初期バージョンは欠陥があるものの、動物行動学(動物の行動の研究)の分野における大胆な先駆 者であり、認知心理学と進化心理学の両方の先駆けであると主張している。1930年代、動物学者は当時まだ新しい分野であった動物行動学にますます興味を 持つようになっていたが、動物行動が人間の行動に関する洞察を提供するという考えが科学界全体に浸透するのは1960年代になってからのことだった。 しかし、エヴァンスは、1950年代までにラカンのミラー段階の概念は抽象化され、文字通りの鏡を必要とせず、子どもが他の子どもや年長の模倣的な仕草で 観察した行動を観察するというだけで済むようになったと指摘している[6]。 自己疎外 ジャック・ラカンが「鏡の段階」と呼ぶものへの子どもの移行には、幼い子どもが自身のイメージとラカンが「理想的な私」または「理想的な自我」と呼ぶもの の同一化によって引き起こされる「リビドーのダイナミズム」が伴う。この空想に内在する自己認識は、鏡の段階において明らかになる。なぜなら、自分自身を 「私」として認識することは、自分自身を他者(「ああ、あそこにいるのは私だ」)として認識することと同じだからである。この行為は、本質的に自己疎外的 なものなのだ。実際、このような理由から、イメージに対する感情は複雑なものとなる。憎しみ(「自分よりもずっと素敵な自分だから、あの自分は大嫌い」) と愛(「あのイメージのようになりたい」)の間で揺れ動くのだ。固定した対象を見つけようとする試みが常に困難であることから、この揺れ動きから一種の反 復強迫観念が生じてくる。 「鏡の段階はドラマであり、空間的同一化の魅力に囚われた対象のために、断片的な身体イメージから全体的な形へと続く一連の空想を作り出す。この誤認(断 片的で混沌とした身体があるのに理想的な自己を見る)は、その後「自我のすべての構造を特徴づける」ことになる。 現象として 鏡像段階は、私が二重の価値を認める現象である。第一に、それは子どもの精神発達における決定的な転換点を示すものとして、歴史的価値がある。第二に、そ れは身体イメージとの本質的なリビドー的関係を典型的に示している。(ラカン『自我に関する考察』1953年) ラカンは鏡像段階の概念をさらに発展させ、歴史的価値よりも構造的価値に重点を置くようになった。「歴史的価値」とは子供の精神発達を指し、「構造的価 値」とは身体イメージとのリビドー的関係を指す[7]。ラカンの第4回セミナー「対象関係」では、「鏡の段階は子供の成長過程で起こる単なる現象とはかけ 離れている。それは二重関係の葛藤的な性質を明らかにしている」と述べている。二重関係(relation duelle)とは、常に類似性と相互性の幻想を特徴とする自我と身体の関係だけでなく、想像と現実の関係をも指す。鏡から与えられる視覚的な同一性は、 断片的な現実の経験に想像上の「全体性」を与える。ラカンの論文「精神分析的経験に明らかにされた自我の機能を形成する鏡像段階」を参照。 鏡像段階とは、自我の形成を同一化プロセスによって説明するものである。自我とは、自分の鏡像と一体化することで形成されるものである。生後6か月の赤 ちゃんは、まだ協調性を欠いている(Louis Bolkを参照)。しかし、ラカンは、赤ちゃんは自分の身体の動きをコントロールできるようになる前に、鏡に映る自分を認識できると仮定した。子供は自分 の姿を全体として見るが、これは身体の協調性の欠如と対照的であり、子供は自分の身体を断片的に知覚するようになる。ラカンは、この対照が、乳児にとっ て、自身のイメージとの対立として最初に感じられるのではないかと仮説を立てた。イメージの全体性が乳児を分裂の危機にさらすためである。したがって、鏡 の段階は、主体とイメージの間に攻撃的な緊張を生み出す。この攻撃的な緊張を解決するために、主体はイメージと同一化する。この相手との一次的な同一化が 自我を形成する。(Evans, 1996)ラカンにとって、同一化の瞬間は歓喜の瞬間である。なぜなら、それは想像上の支配感につながるからだ。(『エクリチュール』「鏡像段階」)しか し、その歓喜は、乳児が自分の不安定な支配感と母親の全能性を比較したときに、抑うつ反応を伴うこともある。(ラ・リレーション・ド・オブジェクト)この 同一化には、将来的な全体性の約束として機能し、期待される自我を支える理想的な自我も関与している。 ラカンは、ミラー・ステージは自我が誤解の産物であることを示すと仮説を立てた。ラカンが「méconnaissance(誤認)」と呼ぶものは、誤った 認識を意味する。さらに、ミラー・ステージは主体が自分自身から疎外される場所であり、そのため想像秩序に導入される。 また、ミラー・ステージには象徴的な側面もある。象徴秩序は、乳児を抱く大人の姿の中に存在する。主体が歓喜のうちに自らの姿を自分のものと受け入れた瞬 間、主体は大きな他者を象徴するこの大人に向かって頭を向け、このイメージを承認するよう呼びかけるかのようだ。 (『第十セミナー』「不安」、1962-1963年) |

| Interpellation (philosophy) Mirror test Self-consciousness The Mirror of Production – book by Jean Baudrillard |

問いかけ(哲学) 鏡テスト 自意識 ジャン・ボードリヤールの著書『生産の鏡』 |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Mirror_stage |

|

『エクリ』より |

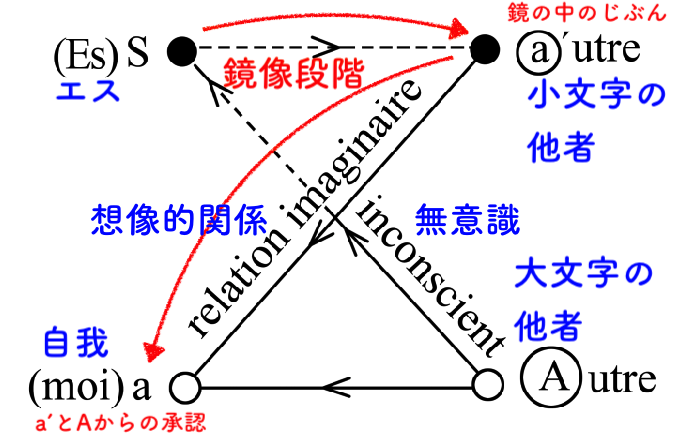

【シェーマL】(アスン 2013:142) 1937年発表の初期ラカンを代表する、発達論的観点からの理論。 鏡像段階(仏:stade du miroir)論とは、幼児は自分の身体を統一体と捉えられないが、成長して鏡を見ることによって(もしくは自分の姿を他者の鏡像として見ることによっ て)、鏡に映った像(仏:signe)が自分であり、統一体であることに気づくという理論である。一般的に、生後6ヶ月から18ヶ月の間に、幼児はこの過 程を経るとされる。 幼児は、いまだ神経系が未発達であるため、自己の「身体的統一性」(仏:unité corporelle)を獲得していない。つまり、自分が一個の身体であるという自覚がない。言い換えれば、「寸断された身体」(仏:corps morcelé)のイメージの中に生きているわけである。 そこで、幼児は、鏡に映る自己の姿を見ることにより、自分の身体を認識し、自己を同定していく。この鏡とは、まぎれもなく他者のことでもある。つまり、人は、他者を鏡にすることにより、他者の中に自己像を見出す(この自己像が「自我」となる)。 すなわち、人間というものは、それ自体まずは空虚なベース(エス)そのものである一方で、他方では、自我とは、その上に覆い被さり、その空虚さ・無根拠性を覆い隠す (主として)想像的なものである。自らの無根拠や無能力に目を瞑っていられるこの想像的段階に安住することは、幼児にとって快いことではある。この段階 が、鏡像段階に対応する。 |

|

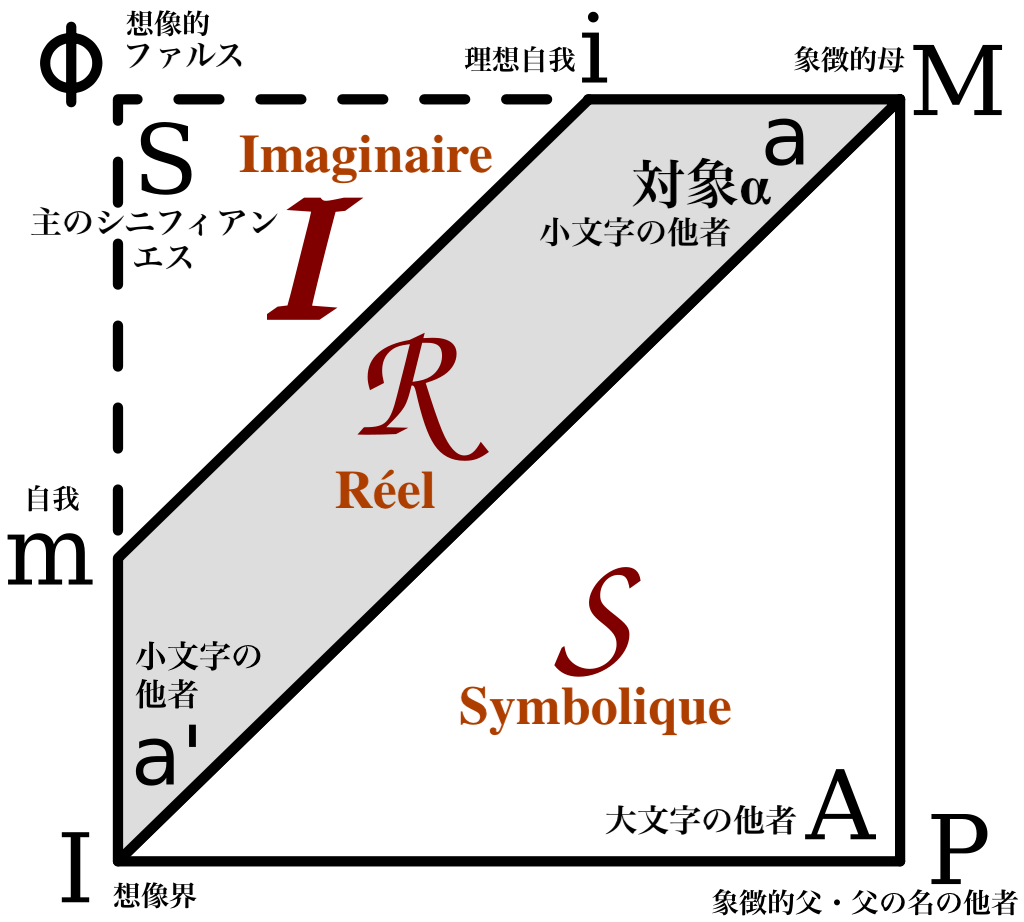

【シェーマR】-1955-1956年『精神病に関するあらゆる治療に対する前提的な問題について』(1958) ・象徴的な三要素である'Sは、IPMの三角形の領域にある。その頂点にあるA(大文字の他者)とP(父の名)は関連している。 ・創造的な三要素である'Iは、iとφとmの三角形からなる。 ’Iは想像的ファルスへの主体の同一化を示している。 (アスン 2013:143) |

|

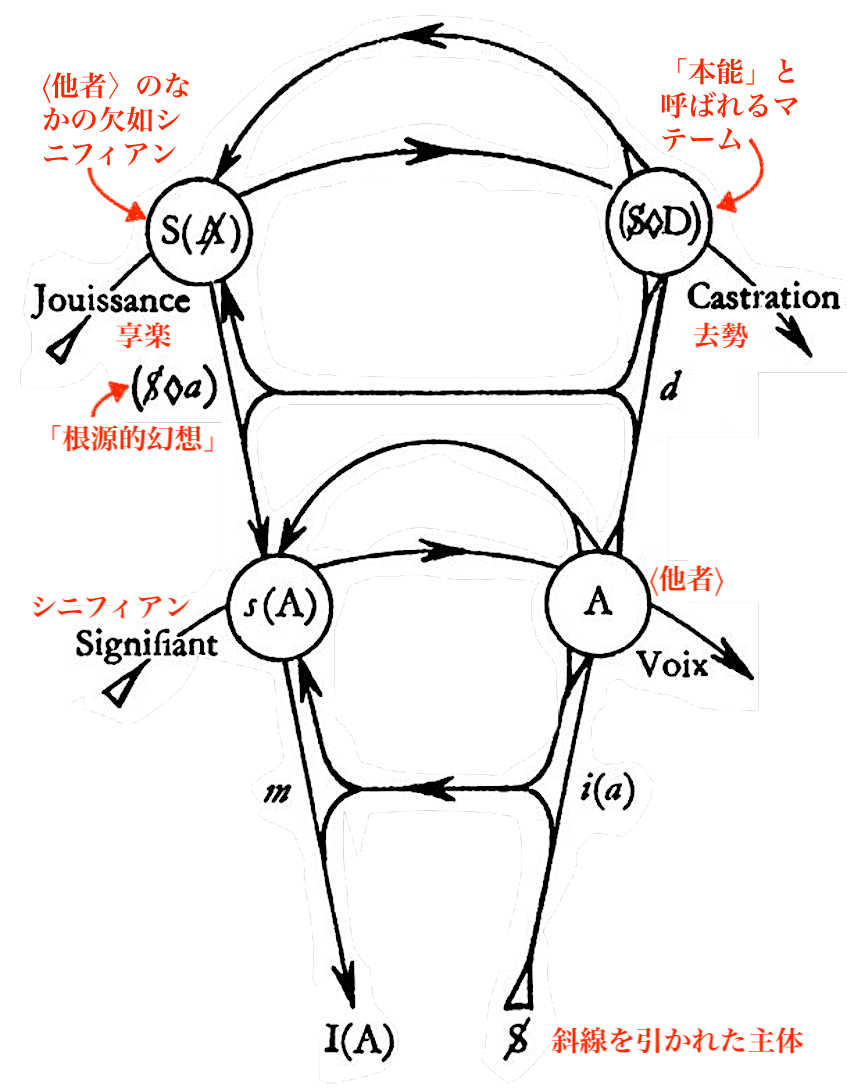

【欲望のグラフ】 ・大文字の他者はもはや主体ではなく、シニフィアンの宝庫であり、シニフィアンのコードの場所とされている(アスン 2013:145) |

|

|

|

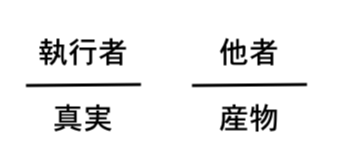

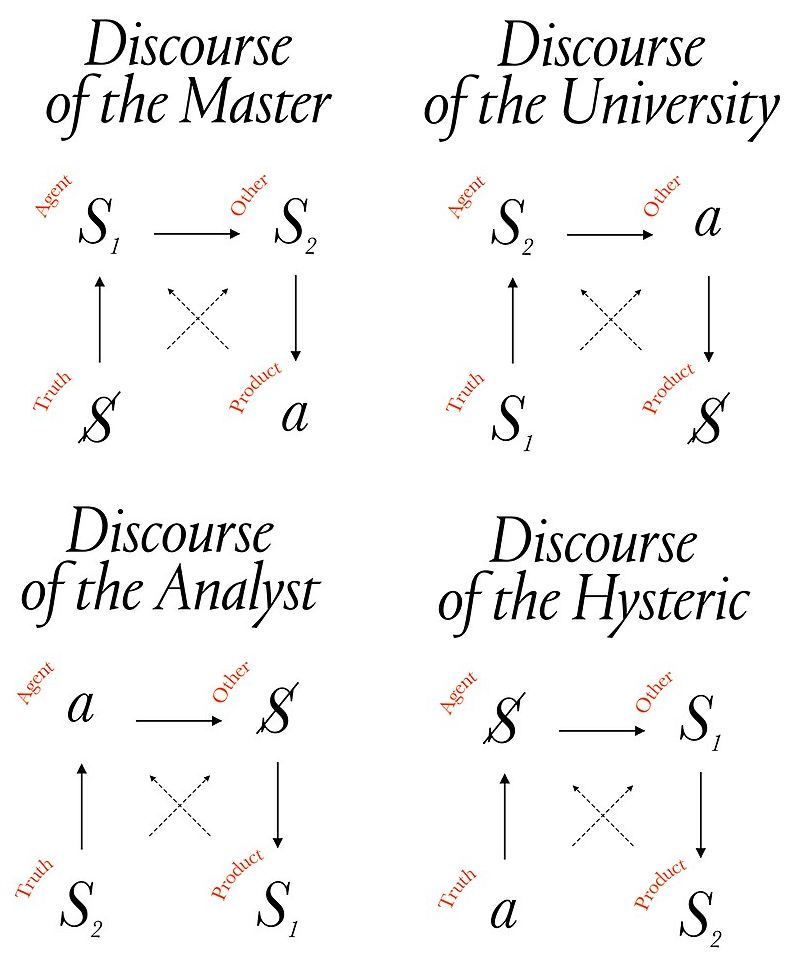

【解説】 ラカンの4つのディスコース理論は、1969年に最初に開発された。おそらく、1968年5月にフランスで発生した社会不安の出来事に対する反応として、 また、彼がエディプスコンプレックスの正統的な解釈の欠陥であると信じるものを見つけたことによるものであった。4つの談話理論は、彼のセミナー『精神分 析の逆側』と『ラジオフォニー』で提示されている。そこでは、「談話」を相互主観性に根ざした社会的絆として使い始めている[a]。彼は、言語の超個人的 性質を強調するために「談話」という用語を使用している(→「ジャック・ラカン」)。 |

|

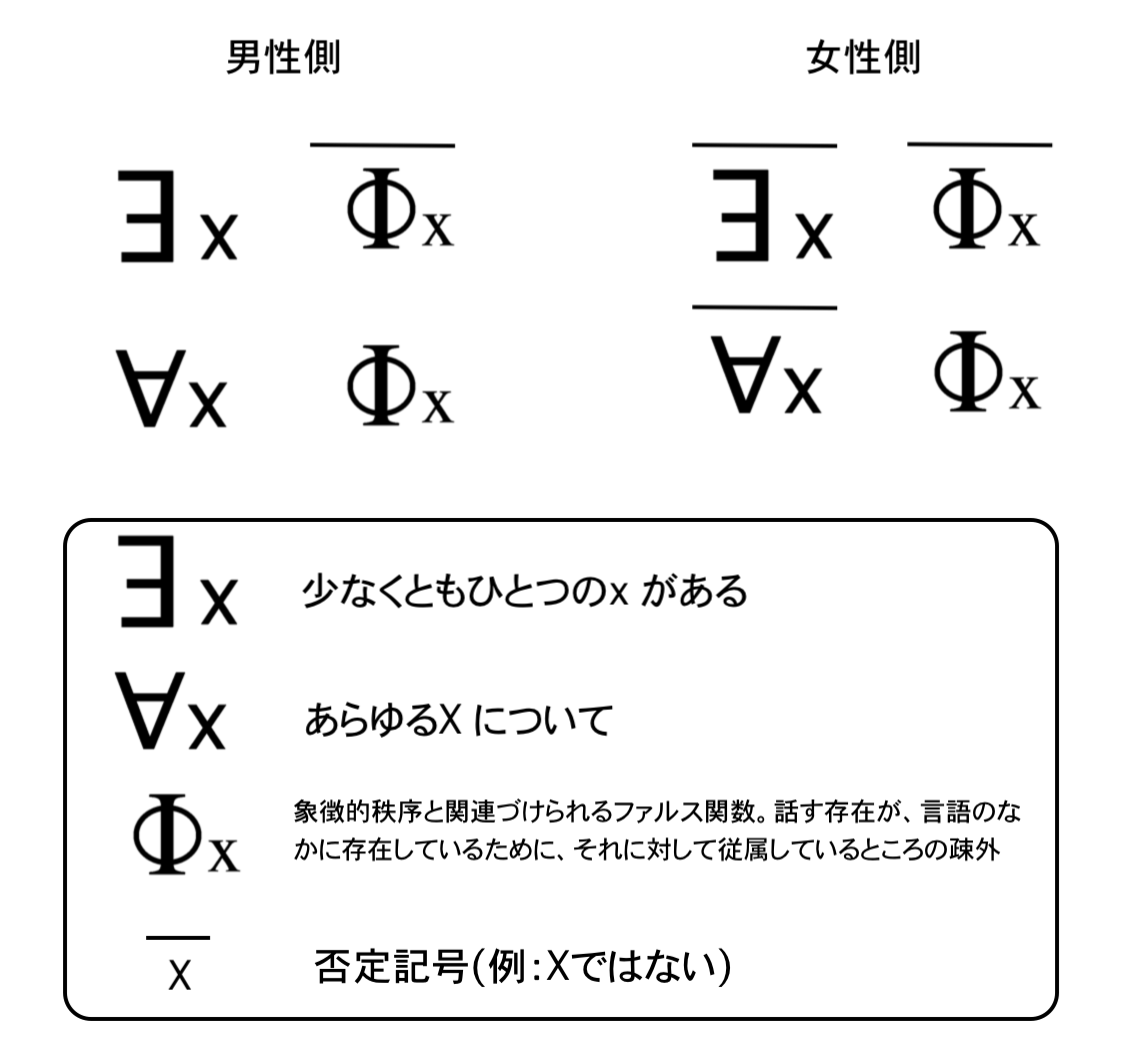

・3つのテーゼ(アスン 2013:152-153) 1)性関係は存在しない 2)性関係について可能なエクリチュールは存在しない 3)性関係を補うのは、まさに愛である ・これらの関係において、少なくとも一人は、去勢を免れているものがいる→例外が規則をつくる ・女性は父殺しの罪を免れてるので、ファルスの機能に拘束されない。そのかわり、大文字の他者の享楽という「余分な」享楽に浴している(アスン 2013:154)。 ・ラカンによると「ファルスの優位性」がある ・精神分析において未解決なことは「女性がなにを欲しているのか」だ。 ・享楽の場所は、大文字の他者にある。 |

| 「語る主体を動かしているのは、愛や憎しみだけではなく無知です」(アスン 2013:158) | |

Reproduction Prohibited - René Magritte - 1937

リ ンク

文 献

そ の他の情報

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

☆

☆

☆