パチャママ

Pachamama

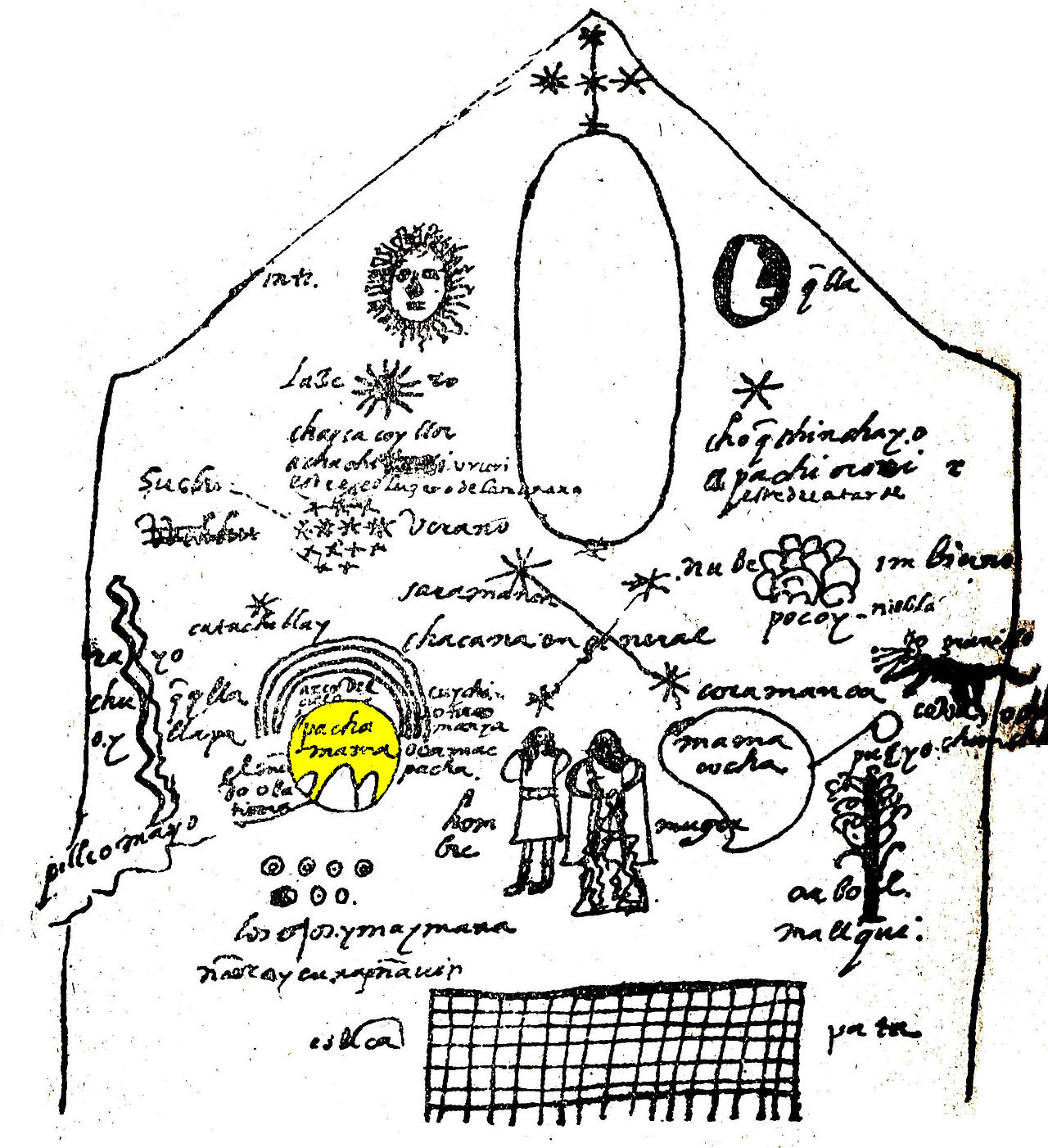

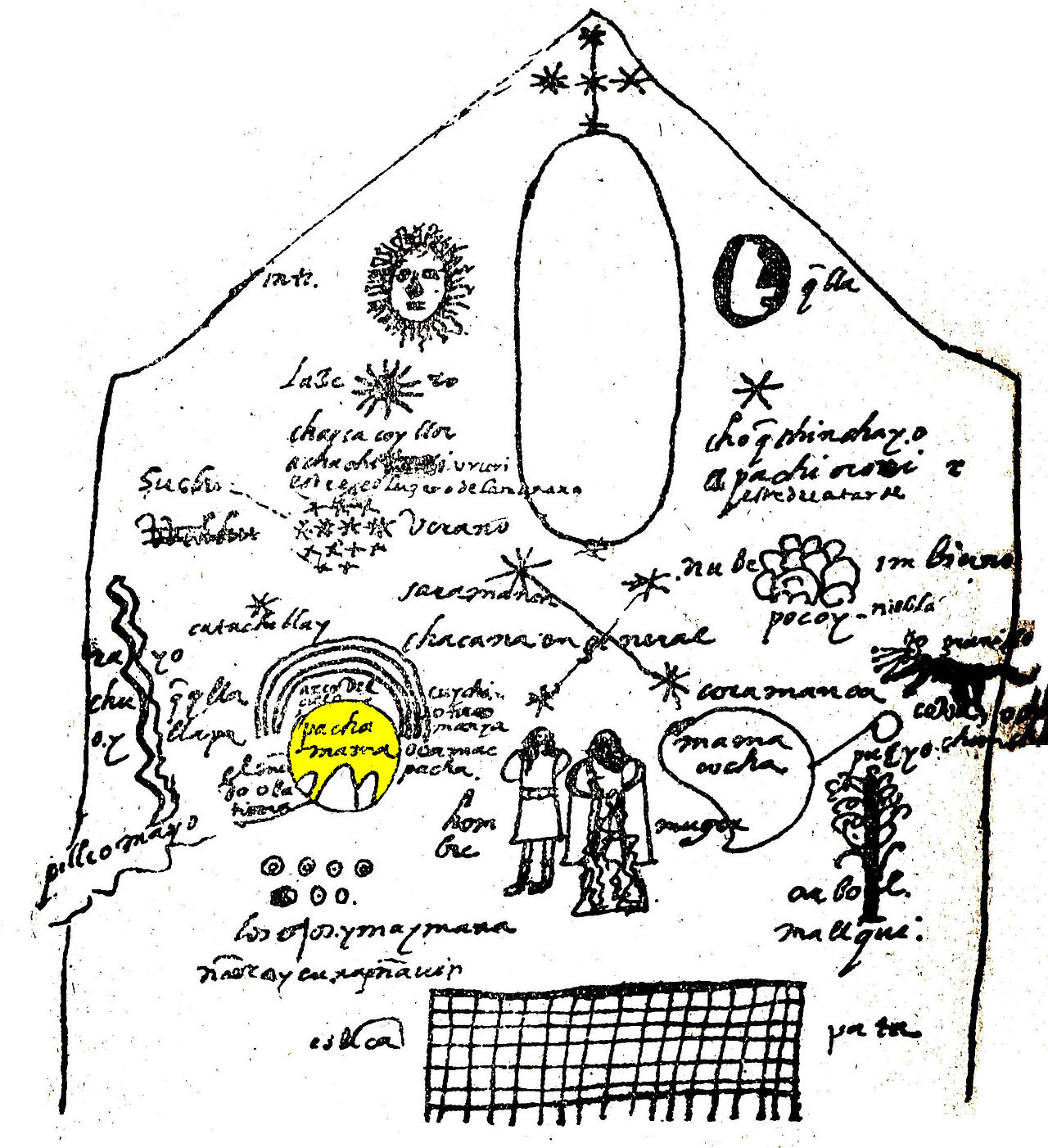

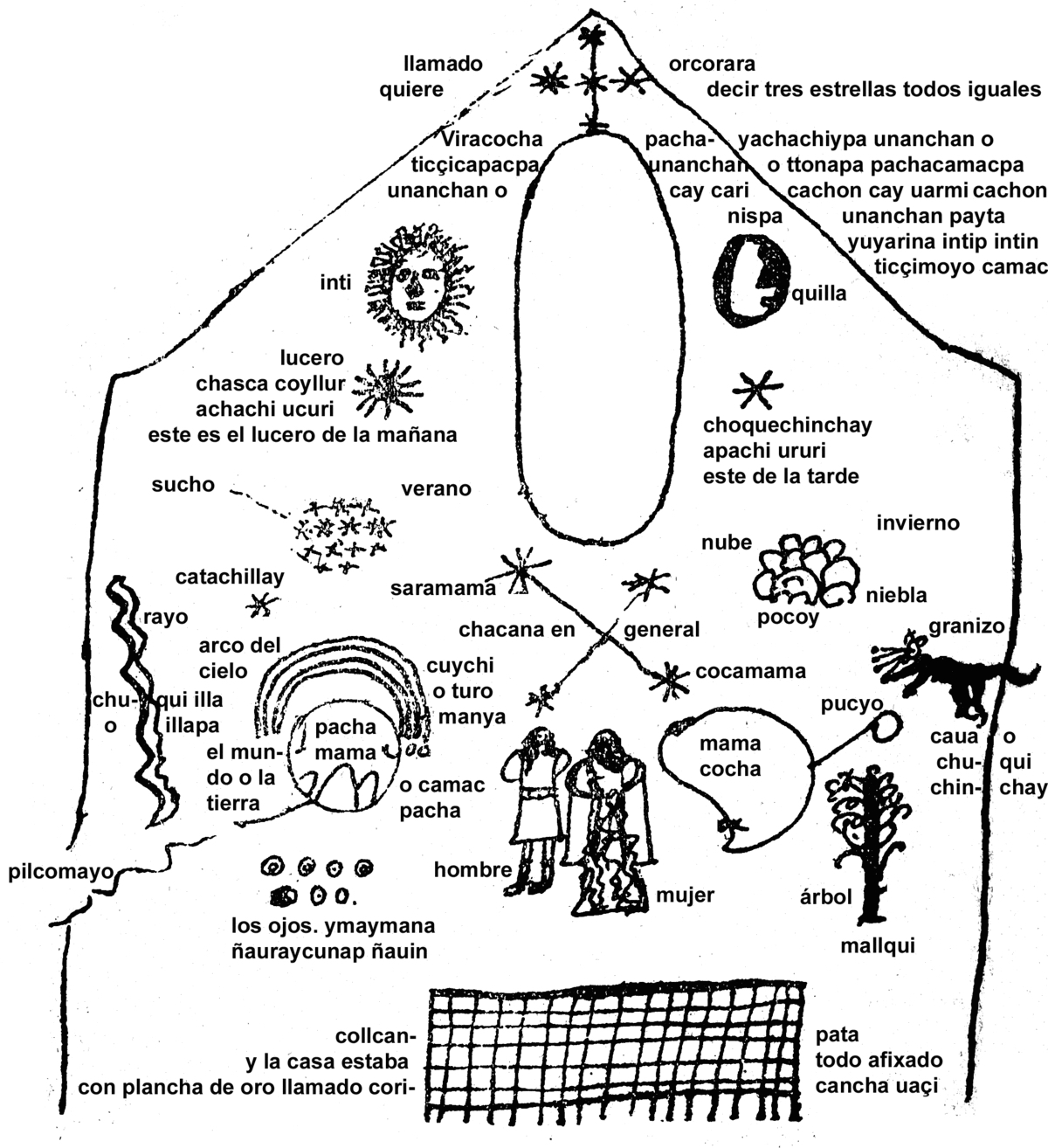

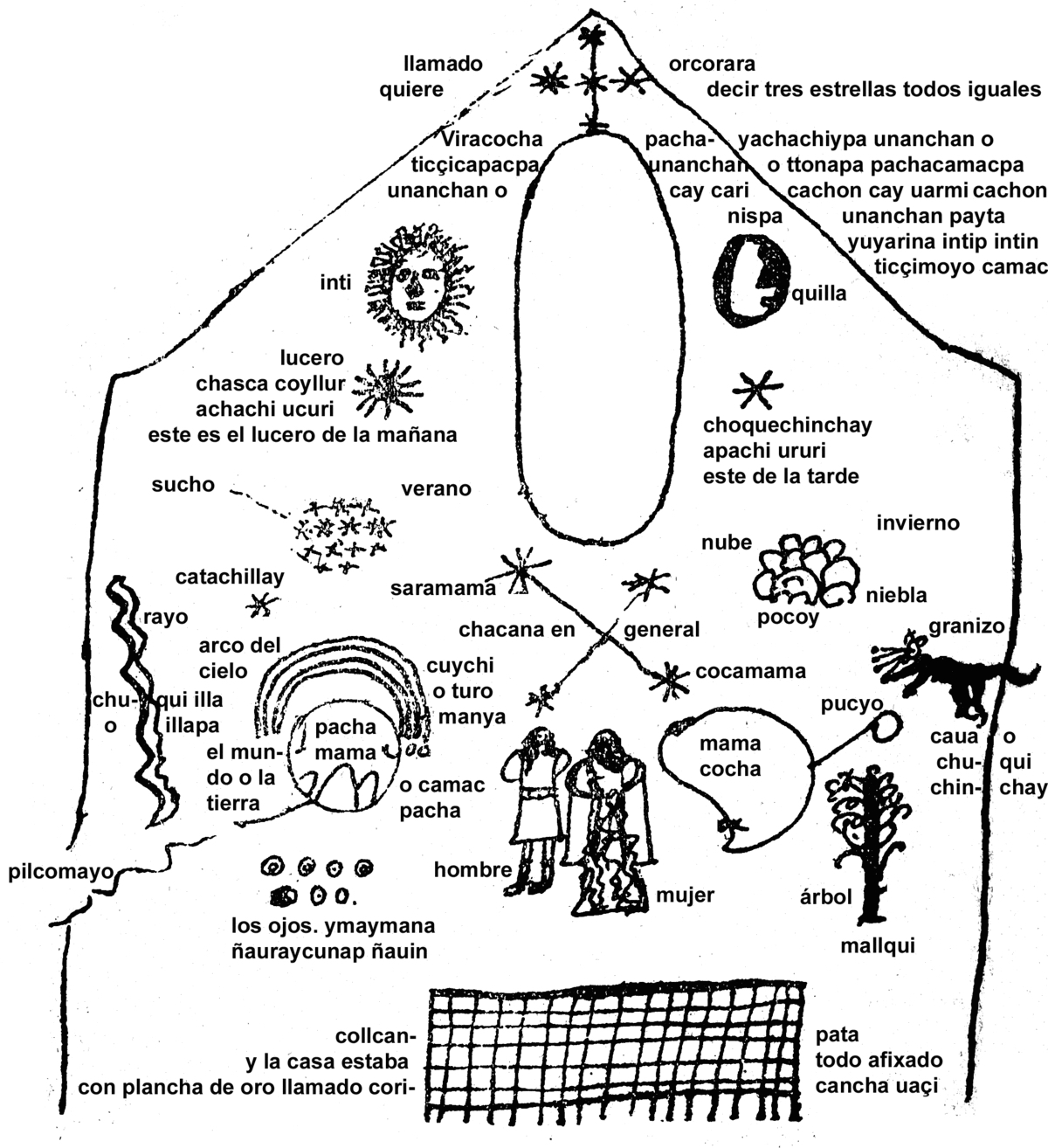

Representación

en el siglo xvii de la cosmovisión incaica hecha por Juan de Santa Cruz

Pachacuti Yamqui Salcamayhua.

☆

パチャママ(別名ママパチャ、ママパチャ[1][2][3][4][5][6]、ケチュア語:パチャママ[7])は、アンデス山脈の民衆に崇拝される、時

空を表すアンデスの神である。インカ神話と宗教では、「母なる女神」タイプの神であり、豊穣、種まき、収穫に関連している。生命を維持する創造力を持つ、

遍在する神とみなされている。[9]

アンデスの宇宙観では、パチャママは水、土、太陽、月とともに四つの基本原理の一つである。彼女は、ママ・コチャ(水の女神)、ママ・ニーナ(火の女

神)、ママ・ワイラ(風の女神)とともに、四つの元素の母の一人であった。様々な神話では、パチャカムクの妻であり、ママ・キージャ(月の女神)とイン

ティ(太陽の神)の母として描かれている。彼女は、人間たちの物質的および精神的な糧の源である、世界の母としての役割を担っている。[12]

アンデス神話では、パチャママは地上の存在を超越し、時空間の統一、あるいは「パチャクナ」と呼ばれる意識状態と関連づけられている。

歴史を通じて、パチャママは聖なる岩や伝説的な木の幹など、さまざまな聖地で崇拝されてきた。最も一般的な芸術的表現は、ジャガイモやコカの葉の収穫物を

携えた大人の女性である。[11]

アンデスの司祭たちは、ラマやモルモット、精巧なミニチュアの衣服などを犠牲として捧げ、パチャママを称えた。[10]

スペインによる植民地化後、パチャママの像は、宗教的融合の過程で聖母マリアと融合した。[13]

現在、南アメリカの多くの先住民は、環境問題への懸念をパチャママへの敬意と結びつけている。[14]

| Pachamama (también

conocida como Mamapacha o Mama Pacha;[1][2][3][4][5][6] en

quechua: Pacha Mama)[7] es la deidad andina que representa el

espacio-tiempo,[8] venerada por los pueblos de Los Andes. En la

mitología y religión incaica, es una deidad de tipo "Diosa madre",

vinculada con la fertilidad, la siembra y la cosecha. Se considerada

una deidad omnipresente con un poder creador, capaz de mantener la

vida.[9] Desde la cosmología andina, Pachamama es uno de los cuatro principios fundamentales[10] junto con el agua, la tierra, el sol y la luna. [11] Era una de las Cuatro Madres elementales, junto con Mama Cocha (diosa de las aguas), Mama Nina (diosa del fuego) y Mama Wayra (diosa del viento). En diversos mitos, se la describe como esposa de Pachacámac y madre de Mama Quilla (la diosa de la luna) e Inti (el dios del sol). Se le atribuye el rol de madre del mundo, de la cual proviene el sustento material y espiritual de los seres humanos.[12] En la cosmogonía andina, Pachamama trasciende la condición terrestre y se asocia con una unidad espacio-temporal o con estados de consciencia denominados «Pachakuna». A lo largo de la historia, la Pachamama ha sido honrada en diversos santuarios, como rocas sagradas y troncos de árboles legendarios. Su representación artística más común es la de una mujer adulta que lleva cosechas de papas y hojas de coca.[11] Los sacerdotes andinos realizaban ofrendas, sacrificando llamas, cuyes y prendas elaboradas en miniatura en su honor.[10] Tras la colonización española, la figura de Pachamama fue fusionado con la Virgen María en un proceso de sincretismo religioso.[13] En la actualidad, muchos pueblos indígenas de América del Sur vinculan sus preocupaciones ambientales con el respeto por la Pachamama.[14] |

パチャママ(別名ママパチャ、ママパチャ[1][2][3][4]

[5][6]、ケチュア語:パチャママ[7])は、アンデス山脈の民衆に崇拝される、時空を表すアンデスの神である。インカ神話と宗教では、「母なる女

神」タイプの神であり、豊穣、種まき、収穫に関連している。生命を維持する創造力を持つ、遍在する神とみなされている。[9] アンデスの宇宙観では、パチャママは水、土、太陽、月とともに四つの基本原理の一つである。彼女は、ママ・コチャ(水の女神)、ママ・ニーナ(火の女 神)、ママ・ワイラ(風の女神)とともに、四つの元素の母の一人であった。様々な神話では、パチャカムクの妻であり、ママ・キージャ(月の女神)とイン ティ(太陽の神)の母として描かれている。彼女は、人間たちの物質的および精神的な糧の源である、世界の母としての役割を担っている。[12] アンデス神話では、パチャママは地上の存在を超越し、時空間の統一、あるいは「パチャクナ」と呼ばれる意識状態と関連づけられている。 歴史を通じて、パチャママは聖なる岩や伝説的な木の幹など、さまざまな聖地で崇拝されてきた。最も一般的な芸術的表現は、ジャガイモやコカの葉の収穫物を 携えた大人の女性である。[11] アンデスの司祭たちは、ラマやモルモット、精巧なミニチュアの衣服などを犠牲として捧げ、パチャママを称えた。[10] スペインによる植民地化後、パチャママの像は、宗教的融合の過程で聖母マリアと融合した。[13] 現在、南アメリカの多くの先住民は、環境問題への懸念をパチャママへの敬意と結びつけている。[14] |

Monumento de la Pachamama en Morteros, Córdoba (Argentina) realizada por Miguel Pablo Borgarello. La estatua es una visión occidental de la Pachamama. |

アルゼンチン、コルドバ州モルテロスにあるパチャママのモニュメント。ミゲル・パブロ・ボルガレロによる作品。この像は西洋的なパチャママのイメージを表現している。 |

| Etimología Pachamama, usualmente traducido como «Madre Tierra», puede interpretarse de manera más literal como «Madre del mundo» en quechua y aimara.[15] Es una deidad de gran relevancia en las cosmovisiones andinas, y se la nombra principalmente como Pachamama, aunque también recibe otras denominaciones, como Mama Pacha o Madre Tierra. El término pacha, en aimara y quechua, posee un significado amplio que incluye conceptos como ‘mundo, universo, espacio, tiempo, totalidad, época’.[16][17] De esta raíz derivan expresiones como pacha kununuy (‘temblor de tierra con fuerte ruido’),[18] pachamit'a (‘parte del tiempo’, cada una de las cuatro estaciones en que se divide un año) y pacha k'anchay (‘luz del cosmos’, relacionada con la luz solar o celeste). El término mama se traduce simplemente como «madre». |

語源 パチャママは、通常「母なる大地」と訳されるが、ケチュア語やアイマラ語ではより文字通り「世界の母」と解釈できる。[15] アンデス地域の世界観において非常に重要な神格であり、主にパチャママと呼ばれるが、ママ・パチャや母なる大地など他の名称でも呼ばれる。 アイマラ語とケチュア語における「パチャ」という用語は、「世界、宇宙、空間、時間、全体、時代」などの概念を含む幅広い意味を持つ。この語源から、「パ チャ・クヌヌイ(大きな音を伴う地震)」、「パチャミタ(時間の区分、1年を4つの季節に分割したもの)」、「パチャ・カンチャイ(宇宙の光、太陽光や天 の光に関連するもの)」などの表現が派生している。mama という用語は、単に「母」と訳される。 |

Descripción de la Pachamama Representación en el siglo xvii de la cosmovisión incaica hecha por Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamayhua. La divinidad de la Pachamama (Madre Tierra) representa a la Tierra, pero no solo el suelo o la tierra geológica, como tampoco solo la naturaleza; es todo en su conjunto. No está localizada en un lugar, pero se concentra en manantiales, vertientes, o apachetas. Es una deidad inmediata y cotidiana, que actúa por presencia y con la cual se dialoga, ya sea pidiéndole sustento o disculpándose por alguna falta cometida en contra de la Tierra y por todo lo que nos provee. Es una diosa normalmente amorosa y generosa, pero puede ser terrible, cruel y destructora cuando se molesta o se siente herida, capaz de acabar con los hombres y todo lo que se encuentre sobre o dentro de ella. Pachamama es una diosa antigua y primordial que no necesita templos ni lugares específicos de adoración, aunque le gustan los manantiales, simple y llanamente porque está en todas partes y en todos los tiempos.[19] Pachamama, “Madre Tierra” o del “Cosmos”, es el todo en su conjunto. El todo en estas tradiciones es más que la suma de las partes (similar a la Teoría Gestáltica Psicológica). Lo que afecta a las partes afecta al todo y viceversa (Teoría Sistémica). Pachamama según la cosmovisión andina está presente en todo y en todas partes (espacio/tiempo), de allí que su visión es holística (Teoría Holística), porque en el mundo-hombre lo que incide en uno de sus elementos, afecta necesariamente al resto. Como los órganos son indispensables en el organismo vivo, el organismo está presente en cada uno de los órganos (interdependencia). Se trata de un mundo comunitario y solidario en el que no cabe exclusión alguna. Cada quién (ya sea un hombre, un árbol, una piedra) es tan importante como cualquier otro. El holismo de la pachamama es propio de un mundo colectivista, afectado de un sentimiento de pertenencia: uno sabe siempre que es miembro de una comunidad con cuya pertenencia se siente íntimamente comprometido. Esta comunidad vive en nosotros (“Ayllu”). Es así como se vive la experiencia de unidad de la vida propia con la vida toda del mundo-humano andino.[20] La cultura andina está asociada a las estrellas; hicieron de las constelaciones trazos imaginados para representar las fuerzas o energías que favorecen la fecundidad de todo cuanto hay en la biosfera. La fertilidad es un tema vital para los andinos, pues se extiende al florecer de los cultivos, la llegada de la primavera y la reproducción de los animales. Pachamama posee el rol de madre cósmica; de la fertilidad de Pachamama nace el cosmos, la tierra es fecundada y luego florece. La pachamama con su fuerza telúrica crea todo lo existente, mientras que el principio fecundador de pachatata posee su propia y pura energía cósmica no visible para el ojo humano.[21] Pachamama suele manifestarse a través de otras deidades. Por ejemplo, Blas Valera en su manuscrito Exsul immeritus Blas Valera populo suo"menciona a la diosa Allpacamasca (Allpamama) como "la tierra animada", que representa con una carita femenina de color tierra, es decir, un aspecto vivo y fertilizador de la diosa Pachamama. Sumac Ñusta, otro aspecto de Pachamama, nos sugiere la capacidad de cada ñusta de conectar el cielo con la tierra a través de su acto sexual con Inti, el Inca, el sol en la tierra; son pues por lo menos tres diversificaciones: Pachamama, Allpacamasca y Sumac Ñusta.[22] Pachamama es una deidad generadora y sustentadora; cobija a los seres humanos, posibilita la vida y favorece la fecundidad y la fertilidad. A cambio de esta ayuda y protección, el pastor de la Puna meridional está obligado a ofrendar a la Pacha parte de lo que recibe, no solo en los momentos y sitios predeterminados por el ritual, sino en todos los acontecimientos culturales significativos, de modo que así se configura una suerte de reciprocidad (ayni). Sin embargo, también se la considera con una faz negativa: la Pachamama tiene hambre frecuente y si no se la nutre con las ofrendas o si se la ofende puede provocar un desequilibrio cósmico que rompe la armonía universal afectando a todos los mundos, porque todo está conectado en una armonía holistica.[23] En la cosmogonía andina, Pachamama es vista como un ser tutelar que trasciende la condición terrestre y se asocia con una unidad espacio-temporal[24] o con estados de consciencia denominados «Pachakuna»., que incluyen: Hawa Pacha o «Espacio-tiempo de afuera o exterior»; Hanan Pacha o «Espacio-tiempo superior»; Haqay Pacha o «Más allá del espacio-tiempo»; Kay Pacha o «El aquí y ahora», «Este espacio tiempo»; Hurin Pacha o «Espacio-tiempo inferior» y Uku Pacha o «Espacio-tiempo de adentro o interior».[25] |

パチャママの説明 17世紀のインカの世界観を、フアン・デ・サンタ・クルス・パチャクティ・ヤンキ・サルカマイワが描いたものだ。 パチャママ(母なる大地)の神性は、大地、つまり単なる土壌や地質、あるいは自然だけではなく、そのすべてを表している。特定の場所に存在するわけではな いが、泉や湧き水、アパチェタ(石の積み上げ)に集中している。身近で日常的な神であり、その存在によって働きかけ、対話する。それは、糧を求めるためで もあり、地球や地球が与えてくれるものすべてに対して犯した過ちを詫びるためでもある。 通常は愛情深く寛大な女神だが、怒ったり傷つけられたりすると、恐ろしく残酷で破壊的になり、人間や、その上や中にいるすべてのものを滅ぼす力を持つ。パ チャママは、寺院や特定の礼拝場所を必要としない、古くて根源的な女神だ。ただ、泉を好む。それは、パチャママがあらゆる場所に、あらゆる時代に存在して いるからだ。[19] パチャママ、「母なる大地」あるいは「宇宙」は、全体そのものである。これらの伝統における全体は、部分の総和以上のもの(ゲシュタルト心理学の理論と同 様)である。部分に影響を与えるものは全体に影響を与え、その逆も同様である(システム理論)。アンデス世界の観念におけるパチャママは、あらゆるもの、 あらゆる場所(空間・時間)に存在している。そのため、その観念は全体論的(ホリスティック理論)である。人間世界では、ある要素に影響を与えるものは、 必然的に他の要素にも影響を与えるからだ。臓器が生物の体にとって不可欠であるように、生物はそれぞれの臓器に存在している(相互依存)。それは、いかな る排除も許されない、共同体と連帯の世界だ。一人ひとり(人間であれ、木であれ、石であれ)が、他の誰とも同じくらい重要だ。パチャママのホリスティック な考え方は、帰属意識に彩られた集団主義的な世界特有のものである。人は常に、自分がコミュニティの一員であり、そのコミュニティに深く関わっていること を認識している。この共同体は、我々の中に生きている(「アイユ」)。こうして、自らの生命と、アンデス人間世界全体の生命との一体感を体験するのだ。 [20] アンデスの文化は星と結びついている。彼らは、生物圏のあらゆるものの豊饒をもたらす力やエネルギーを表すために、星座を想像上の線として描いた。豊饒 は、作物の開花、春の訪れ、動物の繁殖など、アンデスの人々にとって極めて重要なテーマである。パチャママは宇宙の母としての役割を担っており、パチャマ マの豊饒性から宇宙が生まれ、大地は肥沃となり、そして開花する。 パチャママはその地力によって存在するすべてのものを創造し、一方、パチャタタの受胎の原理は、人間の目には見えない、独自の純粋な宇宙のエネルギーを持っている。[21] パチャママは、他の神々を通して現れることが多い。例えば、ブラス・バレラは、その手記「Exsul immeritus Blas Valera populo suo」の中で、女神アルパカマスカ(アルパママ)を「生き生きとした大地」として言及している。彼女は、土色の女性の顔、つまり、パチャママ女神の生き 生きとした、肥沃な側面を表している。パチャママのもう一つの側面であるスマック・ヌスタは、インティ(インカ、地上の太陽)との性行為を通じて、各ヌス タが天と地をつなぐ能力を持っていることを示唆している。したがって、少なくとも3つの多様性がある:パチャママ、アルパカマスカ、スマック・ヌスタだ。 [22] パチャママは、生命を生み出し、支える神だ。人間を保護し、生命を可能にし、豊穣と多産をもたらす。この助けと保護と引き換えに、南プナの牧畜民は、儀式 で決められた時と場所だけでなく、すべての重要な文化的行事において、受け取ったものの一部をパチャに捧げる義務がある。こうして、一種の相互関係(アイ ニ)が形成されるのだ。しかし、パチャママにはネガティブな側面もあると考えられている。パチャママは頻繁に空腹になり、供物で養われない場合や怒らせた 場合、宇宙のバランスを崩し、すべての世界に影響を与える宇宙の調和を破壊する可能性がある。なぜなら、すべてのものは全体的な調和の中でつながっている からだ。 アンデス宇宙観では、パチャママは地上の状態を超越した守護神とみなされ、時空間的統一[24]、あるいは「パチャクナ」と呼ばれる意識状態と関連づけら れている。それには以下が含まれる。ハワ・パチャ、すなわち「外側、あるいは外部の時空間」。ハナン・パチャ、すなわち「上位の時空間」 ハカイ・パチャ、すなわち「時空間の彼方」 カイ・パチャ、すなわち「今ここ」、「この時空間」 フルイン・パチャ、すなわち「下位の時空間」 ウク・パチャ、すなわち「内側、あるいは内部の時空間」[25]。 |

| Historia de su culto Los quechuas, los aymaras y otras etnias de la región andina realizan ancestrales ofrendas en su honor, sacrificando entre otras cosas camélidos para derramar su sangre. Entre otros objetos se ofrecen hojas de coca, conchas marinas mullu y sobre todo el feto de la llama, según una creencia para fertilizar la tierra sin que faltara jamás la cosecha. Este tipo de ofertorio suele llamarse en los Andes centromeridionales «corpachada». La Pachamama,[26] más las deidades Mallku y Amaru, conforman la trilogía de la percepción aymará sociedad-naturaleza;[27] y sus cultos son las formas más antiguas de celebración que los aymaras realizan. Después de la conquista española y la llegada del catolicismo, la figura de la Virgen María fue equiparada a la de la Pachamama por muchas de las comunidades indígenas.[28] Se mantiene y conserva el sistema de creencias y rituales relacionados con la Pachamama, practicada por las comunidades quechuas y aimarás, y otros grupos étnicos que han recibido la influencia quechua-aimará, en las áreas andinas de Bolivia, Ecuador, Perú y Chile y en el noroeste occidental de Argentina. En Bolivia las creencias relacionadas con la cosmovisión andina y de veneración de la Pachamama se ven muchísimo en acciones tradicionales inherentes al sincretismo cultural boliviano. Un ejemplo concreto que se empezó a popularizar en países limítrofes con Bolivia por sus migrantes, es un estilo de challa simple, de agradecimiento a la Pachamama: cada vez que se toma alguna bebida alcohólica, se ofrece y se echa la bebida al piso en forma simbólica como una retribución sinérgica con la Pachamama en sí. |

その崇拝の歴史 ケチュア族、アイマラ族、およびアンデス地域の他の民族は、その名誉のために、ラクダ科の動物を犠牲にしてその血を流すなど、先祖代々の捧げ物を行ってい る。他の品々の中でも、コカの葉、ムルという貝殻、そして何よりもラマの胎児が捧げられる。これは、収穫が決して途絶えることなく、大地を肥やすという信 仰に基づくものである。この種の供物は、アンデス中南部では「コルパチャダ」と呼ばれることが多い。 パチャママ[26]、そして神々マルクとアマルは、アイマラ族の社会と自然に対する認識の三部作を構成している[27]。そして、それらに対する崇拝は、 アイマラ族が行う最も古い祝祭の形である。スペインによる征服とカトリックの到来後、多くの先住民コミュニティは聖母マリアをパチャママと同等の存在と見 なした[28]。 パチャママに関連する信仰や儀式は、ケチュア族やアイマラ族、そしてケチュア・アイマラの影響を受けたその他の民族グループによって、ボリビア、エクアドル、ペルー、チリのアンデス地域、およびアルゼンチン北西部に今も受け継がれている。 ボリビアでは、アンデス世界の観念やパチャママ崇拝に関連する信仰は、ボリビアの文化的な融合に固有の伝統的な行動に多く見られる。ボリビアの移民によっ てボリビアと国境を接する国々で普及し始めた具体的な例としては、パチャママへの感謝を表すシンプルなチャヤの儀式がある。アルコール飲料を飲むたびに、 その飲み物をパチャママへの感謝として象徴的に床に注ぐのだ。 |

| Ceremonia de la Pachamama Artículos principales: Pachamama Raymi y Día de la Pachamama.  Ritual para la Pachamama en el año nuevo aimará, celebrado en Tiahuanacu, Bolivia Esta ceremonia es un ritual a la Pachamama o fiesta de la Madre Tierra, y en Bolivia es llamada challa o pago, que implica un acto de reciprocidad. Aunque se ha popularizado el primer día de agosto como día principal para su realización, de hecho se practica durante todo el mes, y en muchos lugares también el primer viernes de cada mes. Las ceremonias están a cargo de personas ancianas o de mayor autoridad moral dentro de cada comunidad. En el caso del pueblo aymara en Bolivia, esta persona recibe el nombre de 'yatiri'. Se realizan ceremonias a la Pachamama en ocasiones especiales, como al partir de viaje o al pasar por una apacheta. Según Mario Rabey y Rodolfo Merlino (antropólogos argentinos que han estudiado la cultura andina desde los años setenta a los noventa): El ritual más importante es el challaco. El challaco es una deformación de las palabras quechuas 'ch'allay' y 'ch'allakuy', que se refieren a la acción de rociar insistentemente.[15] En el lenguaje actual de los campesinos del sur de los Andes Centrales, la palabra challar se usa en el sentido de "alimentar y dar de beber a la tierra".[29] El challaco abarca una compleja serie de pasos rituales que comienzan en las viviendas familiares la noche anterior. Cocinan una comida especial, la tijtincha. La ceremonia culmina en un estanque o riachuelo, donde el pueblo ofrece una serie de homenajes a la Pachamama, que incluyen "alimentos, bebidas, hojas de coca y puros.[29][30] |

パチャママの儀式 主な記事:パチャママ・ライミとパチャママの日。  ボリビアのティアワナクで行われるアイマラ族の新年のパチャママの儀式 この儀式はパチャママ、つまり母なる大地への儀式であり、ボリビアではチャヤまたはパゴと呼ばれ、相互関係を示す行為を意味する。8月1日が主な実施日と して普及しているが、実際には1か月を通して、また多くの地域では毎月第1金曜日にも行われている。儀式は、各コミュニティの年長者や道徳的権威のある人 物が担当する。ボリビアのアイマラ族の場合、この人物は「ヤティリ」と呼ばれる。 パチャママへの儀式は、旅に出る時やアパチェタ(石碑)を通り過ぎる時など、特別な機会に行われる。マリオ・ラベイとロドルフォ・メルリノ(1970年代から1990年代にかけてアンデス文化を研究してきたアルゼンチン人人類学者)によれば: 最も重要な儀式はチャラコだ。チャラコは、ケチュア語の「チャライ」と「チャラクイ」が変化した言葉で、執拗に水をかけ続けるという行為を指す。[15] 現在、中央アンデス山脈南部の農民たちの言語では、チャラルという言葉は「大地に栄養を与え、水をやる」という意味で使われている。チャラコは、前夜に家 族の家から始まる一連の複雑な儀式のステップで構成される。彼らは特別な食事、ティティンチャを調理する。儀式は池や小川で最高潮に達し、そこで村人たち はパチャママに「食べ物、飲み物、コカの葉、葉巻」など一連の捧げ物を行う。 |

| Rituales domésticos Rituales modernos  Museo Pachamama en Amaicha del Valle, Tucumán, Argentina Pachamama y su hijo-esposo, Inti, son adorados como deidades benévolas en el área conocida como Tawantinsuyu. Tawantinsuyu es el nombre del antiguo Imperio Inca, y la región se extiende a través de las montañas andinas en lo que hoy es Bolivia, Ecuador, Chile, Perú y el noroeste de Argentina. La gente suele brindar en honor a la Pachamama antes de las reuniones y festividades.[31] En algunas regiones, la gente realiza diariamente un tipo especial de libación conocida como challa. Derraman una pequeña cantidad de chicha en el suelo, para la diosa, y luego beben el resto. Pachamama tiene un día de adoración especial llamado Martes de challa. La gente entierra comida, tira caramelos y quema incienso para agradecer a la Pachamama por sus cosechas. En algunos casos, los celebrantes ayudan a los sacerdotes tradicionales, conocidos como yatiris en aimará, a realizar ritos antiguos para traer buena suerte o la buena voluntad de la diosa, como sacrificar conejillos de indias o quemar fetos de llamas (aunque esto es raro hoy en día). El festival coincide con la festividad cristiana del martes de carnaval, también celebrada entre los católicos como Carnevale o Mardi Gras. Los rituales en honor a la Pachamama se llevan a cabo todo el año, pero son especialmente abundantes en agosto, justo antes de la temporada de siembra.[32] Debido a que agosto es el mes más frío del invierno en el sur de los Andes, las personas se sienten más vulnerables a las enfermedades.[32] Por tanto, agosto se considera un "mes complicado".[32] Durante este tiempo, los andinos creen que deben estar en muy buenos términos con la naturaleza para mantenerse a sí mismos y a sus cultivos y ganado sanos y protegidos.[32] Con tal fin, las familias realizan rituales de limpieza quemando plantas, madera y otros artículos para asustar a los espíritus malignos, que se cree que son más abundantes en este momento.[32] La gente también bebe mate (una bebida caliente sudamericana), que se considera que da buena suerte.[32] La noche anterior al 1 de agosto, las familias se preparan para honrar a la Pachamama cocinando toda la noche.[32] El anfitrión de la reunión luego hace un agujero en el suelo.[32] Si la tierra sale bien, significa que será un buen año; si no, el año no será abundante.[32] Antes de que se permita comer a cualquiera de los invitados, el anfitrión debe entregar un plato de comida a la Pachamama.[32] La comida que se dejó a un lado se vierte en el suelo y se recita una oración a la Pachamama.[32] |

家庭の儀式 現代の儀式  アルゼンチン、トゥクマン州、アマイチャ・デル・ヴァッレにあるパチャママ博物館 パチャママとその息子であり夫でもあるインティは、タワンティンスユと呼ばれる地域で慈悲深い神々として崇拝されている。タワンティンスユは古代インカ帝 国の名称であり、その地域は現在のボリビア、エクアドル、チリ、ペルー、アルゼンチン北西部のアンデス山脈に広がっている。人々は集会や祝祭の前に、パ チャママに敬意を表して乾杯することが多い。[31] 一部の地域では、人々はチャヤと呼ばれる特別な献酒を毎日行う。彼らは女神のために少量のチチャを地面に注ぎ、残りを飲む。 パチャママには、チャヤの火曜日と呼ばれる特別な崇拝の日がある。人々は、パチャママに収穫への感謝を捧げるために、食べ物を地中に埋め、キャンディーを 投げ、お香を焚く。場合によっては、祝祭の参加者たちは、アイマラ語でヤティリスと呼ばれる伝統的な司祭たちを助け、女神の幸運や善意をもたらすための古 代の儀式を行うこともある。その儀式には、モルモットの生け贄や、ラマの胎児の焼却などもある(ただし、これは現在では珍しい)。この祭りは、キリスト教 のカーニバルの火曜日、カトリック教徒の間ではカルネヴァーレやマルディグラとしても祝われる祭日と重なる。 パチャママを称える儀式は一年中行われているが、特に8月、種まきシーズンの直前に多く行われる。[32] 8月は南アンデス地方で最も寒い冬の間であるため、人々は病気にかかりやすいと感じる。[32] そのため、8月は「厄月の月」と考えられている。この期間、アンデス地方の人々は、自分自身や作物、家畜を健康で安全に保つためには、自然と非常に良好な 関係を保つ必要があると信じている。そのため、家族は、この時期に特に多いとされる悪霊を追い払うために、植物や木、その他の物品を燃やす浄化儀式を行 う。[32] また、人々はマテ(南米の温かい飲み物)を飲む。これは幸運をもたらすと考えられている。[32] 8月1日の前夜、家族はパチャママを称えるために一晩中料理を作る。[32] その後、集会の主催者は地面に穴を掘る。[32] 土が良ければ、その年は豊作になることを意味し、そうでなければ、その年は豊作にはならない。[32] 招待客が食事をする前に、主催者はパチャママに料理を一皿捧げなければならない。[32] 取っておいた食べ物は地面に注ぎ、パチャママに祈りを捧げる。[32] |

| Desfile del domingo Una de las principales atracciones de la fiesta de la Pachamama es el desfile dominical. El comité organizador del festival busca a la mujer más anciana de la comunidad y la elige "Reina Pachamama del Año".[32] Esta elección ocurrió por primera vez en 1949. Las mujeres indígenas, en particular las mujeres mayores, son vistas como encarnaciones de la tradición y como símbolos vivos de sabiduría, vida, fertilidad y reproducción. La reina de la Pachamama que es elegida es escoltada por los gauchos, quienes rodean la plaza en sus caballos y la saludan durante el desfile dominical. El desfile del domingo se considera el punto culminante del festival.[32] |

日曜日のパレード パチャママ祭りの主な見どころの一つは、日曜日のパレードだ。祭りの運営委員会は、コミュニティで最も年長の女性を探し、「今年のパチャママ女王」に選 ぶ。[32] この選出は1949年に初めて行われた。先住民の女性、特に高齢の女性は、伝統の体現者であり、知恵、生命、豊饒、生殖の生きている象徴と見なされてい る。選ばれたパチャママの女王は、ガウチョたちに護衛され、彼らは馬に乗って広場を囲み、日曜日のパレード中に女王に敬意を表する。日曜日のパレードは、 この祭りのハイライトとされている。[32] |

| Pachakamac Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada. Busca fuentes: «Pachamama» – noticias · libros · académico · imágenes Este aviso fue puesto el 8 de junio de 2023. Es el señor del cultivo, adorado sobre todo en la región costera. Su templo está ubicabo al sur de la ciudad de Lima, junto al río Lurín. |

パチャカマック この記事またはセクションは、信頼できる出版物に掲載された出典を必要としている。 出典を探す:「パチャママ」 – ニュース · 書籍 · 学術 · 画像 この注意書きは2023年6月8日に掲載された。 彼は農作物の神であり、特に沿岸地域で崇拝されている。彼の神殿はリマ市の南、ルリン川沿いに位置している。 |

Sincretismo religioso Virgen del Cerro, en el museo de la Casa de Moneda en Potosí, Bolivia Muchos rituales relacionados con la Pachamama se practican en conjunto con los del cristianismo, hasta el punto de que muchas familias son a la vez cristianas y pachamamistas.[30][33] Según el erudito Manuel Marzal, en el Perú actual, el culto a la Pachamama ha adquirido en algunos casos características cristianas o ha sido reinterpretado dentro de un marco religioso católico. Ritos como la ofrenda a la Pachamama han incorporado “ciertos símbolos y oraciones cristianas” y también han sido “objeto de reinterpretaciones cristianas”, tanto implícitas como explícitas. Una de estas reinterpretaciones es que Pachamama representa la generosidad natural creada por Dios. Para algunos andinos, escribe, "la Pachamama ha perdido su identidad original y se ha convertido en un símbolo de la providencia del Dios único, o [...] una realidad sagrada que alimenta a la humanidad en nombre de Dios".[34] Un antecedente artístico e histórico de este sincretismo lo constituye la representación de la Virgen Cerro del s XVIII, en la que el Cerro Rico de Potosí es antropomorfizado en la imagen de la Virgen.[35] En la misma línea, el papa Juan Pablo II, en dos homilías pronunciadas en Perú y Bolivia, identificó el homenaje a la Pachamama como un reconocimiento ancestral de la providencia divina que en cierto sentido prefiguraba una actitud cristiana hacia la creación. El 3 de febrero de 1985 manifestó que “sus antepasados, al pagar tributo a la tierra (Mama Pacha), no hacían más que reconocer la bondad de Dios y su presencia benéfica, que les proveía de alimento a través de la tierra que cultivaban”.[36] El 11 de mayo de 1988 afirmó que Dios “sabe lo que necesitamos de los alimentos que produce la tierra, esa realidad variada y expresiva que sus antepasados llamaron “Pachamama” y que refleja la obra de la divina providencia al ofrecernos sus dones para el bien del hombre”.[37] Marzal también afirma que, para algunos andinos, la Pachamama conserva un “papel intermediario” entre Dios y el hombre dentro de un marco principalmente católico similar al de los santos.[38] Algunos estudiosos etnográficos también han notado una identificación sincrética de Pachamama con la Virgen María..[39] En Puno (Perú) la Pachamama a veces se sincretiza como la Virgen de la Candelaria.[40] En Bolivia, la Pachamama es identificada con la Virgen de Copacabana en La Paz,[41] la Virgen de Urkupiña en Cochabamba,[42] y la Virgen del Socavón en Oruro. |

宗教的シンクレティズム ボリビア、ポトシの造幣局博物館にあるセロ[=山の頂き]の聖母 パチャママに関連する多くの儀式は、キリスト教の儀式と併せて行われており、多くの家族がキリスト教徒であると同時にパチャマミストでもあるほどだ。[30][33] 学者マヌエル・マルサルによれば、現在のペルーでは、パチャママの崇拝は、場合によってはキリスト教の特徴を取り入れたり、カトリックの宗教的枠組みの中 で再解釈されたりしている。パチャママへの供物などの儀式は、「特定のキリスト教の象徴や祈り」を取り入れ、また、暗黙的あるいは明示的に「キリスト教的 な再解釈の対象」となっている。こうした再解釈の一つは、パチャママが神によって創造された自然の寛大さを象徴しているというものである。アンデス地方の 一部の人々にとって、「パチャママは本来のアイデンティティを失い、唯一神のプロヴィデンスの象徴、あるいは[...]神の名において人類を養う神聖な存 在となった」と彼は記している。[34] この融合の芸術的・歴史的先例としては、18世紀の「聖母セロ」の像がある。この像では、ポトシのセロ・リコ山が聖母の像に擬人化されている。[35] 同様に、教皇ヨハネ・パウロ2世は、ペルーとボリビアで行った2回の説教の中で、パチャママへの敬意は、ある意味でキリスト教の創造に対する姿勢を予見す る、神のご加護に対する先祖代々の認識であると述べた。1985年2月3日、教皇は「先祖たちは、大地(ママ・パチャ)に敬意を払うことで、彼らが耕作す る大地を通じて食糧を供給してくれる神の慈愛と恵み深い存在を認めていたに過ぎない」と述べた。[36] 1988年5月11日、彼は、神は「大地が生産する食物、つまり、先祖たちが『パチャママ』と呼んだ、多様で表現力豊かな現実、そして、人類の幸福のため にその賜物を与えてくれるという神の摂理の働きを、我々が何を必要としているかを理解している」と述べた。[37] マルサルはまた、一部のアンデス人にとって、パチャママは、主にカトリックの聖人と同様の枠組みの中で、神と人間との「仲介役」の役割を維持していると述 べている。[38] 一部の民族誌学者も、パチャママと聖母マリアとの融合的な同一視に気づいている。[39] ペルーのプーノでは、パチャママはカンドラリアの聖母と融合することがある。[40] ボリビアでは、パチャママはラパスのコパカバーナの聖母[41]、コチャバンバのウルクピニャの聖母[42]、オルロのソカボンの聖母と同一視されて いる。 |

| Uso político La creencia en la Pachamama ocupa un lugar destacado en la narrativa nacional peruana. El expresidente Alejandro Toledo realizó una inauguración simbólica el 28 de julio de 2001 en la cima de Machu Picchu. La ceremonia contó con un anciano religioso quechua que hizo una ofrenda a la Pachamama.[43] Algunos intelectuales andinos identifican a la Pachamama como un ejemplo de autoctonismo. El expresidente boliviano Evo Morales invocaba en sus discursos el nombre de Pachamama, además de utilizar un lenguaje y simbolismo que atraían a la población indígena de Bolivia.[44][45] |

政治的利用 パチャママへの信仰は、ペルーの国民的物語において重要な位置を占めている。アレハンドロ・トレド前大統領は、2001年7月28日にマチュピチュの頂上 で象徴的な開会式を行った。式典では、ケチュア族の宗教的長老がパチャママに供物を捧げた。[43] アンデス地域の知識人の中には、パチャママを土着主義の一例とみなす者もいる。 ボリビアの元大統領エボ・モラレスは、演説の中でパチャママの名を唱え、ボリビアの先住民を惹きつける言葉や象徴を用いた。[44][45] |

| En la cultura moderna El cineasta argentino Juan Antin dirigió en 2018 la película francesa de animación Pachamama, que evoca directamente a la diosa tierra.[46] El pintor peruano Herman Braun-Vega presentó en 2018 en la sede de la UNESCO en París[47] su cuadro titulado El don de la Pachamama,[48] característico de los temas recurrentes de su obra, para la última exposición organizada en vida. |

現代文化において アルゼンチンの映画監督フアン・アンティンは、2018年にフランスのアニメーション映画『パチャママ』を監督した。この作品は、大地の女神を直接的に想起させるものである。[46] ペルーの画家ヘルマン・ブラウン・ベガは、2018年にパリのユネスコ本部[47]で、彼の作品に繰り返し登場するテーマを特徴づける絵画『パチャママの贈り物』[48]を発表した。これは、彼の生前に開催された最後の展覧会のために制作されたものである。 |

| Espiritualidad agrícola Sumak kawsay (Buen vivir) Challa Dianismo Ñuke Mapu Dana (diosa celta) Gea Hipótesis de Gaia Tellus Jorge Icaza |

農業の精神性 スマック・カウサイ(良き生き方) チャラ ダイアニズム ニュケ・マプ ダーナ(ケルトの女神) ガイア ガイア仮説 テルス ホルヘ・イカサ |

| Referencias |

|

| Literatur Chronologisch: Lucia Kill: Pachamama die Erdgöttin in der altandinen Religion. Doktorarbeit, Rheinische Friedrich Wilhelms-Universität, Bonn 1969, (OCLC 2575961). Gertrud Schacherl: Die heutige Verehrung der Erde bei den Indios in der Sierra Perus. In: Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft (ZMR). Jahrgang 61, 1977, S. 19–37. Ana Maria Mariscotti de Görlitz: Pachamama Santa Tierra: Contribución al estudio de la religión autóctona en los Andes centro-meridionales. In: Indiana. Beiheft 8. Gebrüder Mann, Berlin 1978 (spanisch). Thérèse Bouysse-Cassagne, Olivia Harris: Pacha: En torno al pensamiento aymara. In: Tres reflecciones sobre el pensamiento aymara. Hisbol, La Paz 1987, S. 11–60 (spanisch). Diego Irrarázaval: Pachamama: ein göttliches Leben für geschlagene Menschen. In: Indianische Kosmologie (= Entwicklungsperspektiven. Nr. 26). Ladok, Kassel 1987, ISBN 3-88122-356-8. Hans van den Berg: La tierra no da así no más: los ritos agricolas an la religión de los Aymara cristianos de los Andes. Centre for Latin American Research and Documentation (CEDLA), Amsterdam 1989, ISBN 90-70280-02-7 (spanisch). Hans van den Berg, Norbert Schiffers: La Cosmovisión Aymara. UCB/hisbol, La Paz 1993, OCLC 29609649 (spanisch). Ina Rösing: Opferschuld: Ein zentraler Begriff der andinen Religion. In: Max Peter Baumann: Kosmos der Anden. Diederichs, München 1994, ISBN 3-424-01202-5, S. 79–109. Ingrid Bettin: Weltbild und Denken in den Zentral-Anden. In: Max Peter Baumann: Kosmos der Anden. Diederichs, München 1994, ISBN 3-424-01202-5, S. 14–41. Marcel Mauss: Die Gabe: Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1996, ISBN 3-518-28343-X. Ina Rösing: Jeder Ort – ein heiliger Ort: Religion und Ritual in den Anden. Benziger, Zürich/Düsseldorf 1997, ISBN 3-545-34144-5. Sabine Dedenbach-Salazar Sáenz: Pachamama and the Virgin Revisited: Coincidences and Convergences. In: Michael Marten, Katja Neumann (Hrsg.): Saints and Cultural-/Transmission (= Collectanea Instituti Anthropos. Band 45). Academia, Sankt Augustin 2013, ISBN 978-3-89665-621-6, S. 159–200 (englisch). |

文献 年代順: ルシア・キル:古代アンデス宗教における大地の女神パチャママ。博士論文、ライン・フリードリヒ・ヴィルヘルム大学、ボン、1969年(OCLC 2575961)。 ゲルトルート・シャッヘル:ペルーのシエラに住む先住民による現代の大地崇拝。『宣教学および宗教学雑誌(ZMR)』に掲載。1977年、第61巻、19-37ページ。 アナ・マリア・マリスコッティ・デ・ゲルリッツ:パチャママ・サンタ・ティエラ:南中部アンデスにおける先住民宗教の研究への貢献。インディアナ誌、別冊8号。ゲブリューダー・マン社、ベルリン、1978年 (スペイン語)。 テレーズ・ブイス・カサーニュ、オリビア・ハリス:パチャ:アイマラの思想について。Tres reflecciones sobre el pensamiento aymara(アイマラの思想に関する3つの考察)に掲載。Hisbol、ラパス、1987年、11-60ページ(スペイン語)。 ディエゴ・イララサバル:パチャママ:打ちひしがれた人々のための神聖な生活。In: Indianische Kosmologie (= Entwicklungsperspektiven. Nr. 26). Ladok, Kassel 1987, ISBN 3-88122-356-8. Hans van den Berg: La tierra no da así no más: los ritos agricolas an la religión de los Aymara cristianos de los Andes. ラテンアメリカ研究・資料センター(CEDLA)、アムステルダム、1989年、ISBN 90-70280-02-7(スペイン語)。 ハンス・ファン・デン・ベルク、ノルベルト・シファーズ:アイマラの宇宙観。UCB/hisbol、ラパス、1993年、OCLC 29609649(スペイン語)。 イナ・レーシング:犠牲の罪:アンデス宗教の中心的な概念。マックス・ペーター・バウマン:アンデスの宇宙。ディーデリヒス、ミュンヘン、1994年、ISBN 3-424-01202-5、79-109 ページ。 イングリッド・ベッティン:中央アンデスの世界観と思考。マックス・ペーター・バウマン:アンデスの宇宙。ディデリヒス、ミュンヘン、1994年、ISBN 3-424-01202-5、14-41 ページ。 マルセル・モース:贈与:古代社会における交換の形態と機能。スールカンプ、フランクフルト・アム・マイン、1996年、ISBN 3-518-28343-X。 イナ・レーシング『あらゆる場所が聖地:アンデスにおける宗教と儀式』。ベンツィガー、チューリッヒ/デュッセルドルフ、1997年、ISBN 3-545-34144-5。 サビーネ・デデンバッハ=サラザール・サエンツ『パチャママと聖母再考:偶然と収斂』。Michael Marten、Katja Neumann (編): 『聖人と文化・伝承 (= Collectanea Instituti Anthropos. 第 45 巻)』。アカデミア、ザンクト・アウグスティン 2013 年、ISBN 978-3-89665-621-6、159–200 ページ (英語)。 |

| https://de.wikipedia.org/wiki/Pachamama |

| Die Göttin Pachamama

(Aussprache [patʃaˈmama]) oder Mama Pacha (Quechua und Aymara „Mutter

Erde, Mutter Welt, Mutter Kosmos“) gilt mehreren indigenen Völkern der

Anden Südamerikas als personifizierte Erdmutter,[1][2] die Leben in

vielfacher Hinsicht schenkt, nährt, schützt und zu ritueller

Kommunikation fähig ist. Pachamama ist Vermittlerin zwischen Ober- und

Unterwelt. Die Quechua und Aymara verehren die Pachamama als

allmächtige Göttin, die allen Kreaturen das Leben schenkt und sie

nährt. Pachamama wird heute als Faktor für Identität, sozialpolitischen

Widerstand und als Hoffnung auf ein umfassenderes Leben angesehen. Im

Jahre 2008 wurde Pachamama neben Sumak kawsay („gutes, harmonisches

Leben“) als ein Grundprinzip in die aktuelle Verfassung von Ecuador

aufgenommen. Zu unterscheiden ist zwischen Pacha als einem eher geschlechtslosen Prinzip für das universale kosmische Gefüge, wie es von den Indigenen verstanden wurde, und der weiblichen Götter-Personifizierung, wie sie im Verlauf der spanischen Kolonisierung durch die Verknüpfung des Prinzips mit der christlichen Marienverehrung in zahlreiche Formen des Pachamama-Kultes mündete. |

女神パチャママ(発音

[patʃaˈmama])またはママ・パチャ(ケチュア語およびアイマラ語で「母なる大地、母なる世界、母なる宇宙」を意味する)は、南アメリカのアン

デス山脈に住む複数の先住民族にとって、擬人化された母なる大地であり、 [1][2]

多くの面で生命を与え、養い、保護し、儀式的なコミュニケーションが可能である。パチャママは、上界と下界の間を取り持つ存在だ。ケチュア族とアイマラ族

は、パチャママを、すべての生き物に生命を与え、養う全能の女神として崇拝している。今日、パチャママは、アイデンティティ、社会政治的抵抗、そしてより

豊かな生活への希望の象徴として見られている。2008年、パチャママは、スマック・カウサイ(「良き、調和のとれた生活」)と並んで、エクアドルの現行

憲法に基本原則として盛り込まれた。 先住民が理解していた、宇宙の普遍的な構造を表す、どちらかといえば性別のない原理としてのパチャと、スペインの植民地化の中で、その原理がキリスト教の聖母マリアの崇拝と結びついて、さまざまな形のパチャママ崇拝へと発展した、女性的な神格化とは区別する必要がある。 |

| Herkunft Das Wort pacha gibt es sowohl im Quechua als auch im Aymara, wo es das gleiche Bedeutungsfeld umfasst. Der Begriff pacha umfasst in beiden Sprachen seit jeher und bis heute sowohl Zeit als auch Raum, damit also die Gesamtheit des Seins, die Totalität. Doch pacha kann aufgeschlüsselt werden in drei Seinsebenen: Auf der räumlichen Ebene heißen die zwei sich gegenüberstehenden Dimensionen hanaqpacha / hananpacha (Quechua) bzw. alaxpacha (Aymara), die Oberwelt (Himmel in der christlichen Vorstellung) und ukhupacha (Quechua) bzw. manqhapacha (Aymara), die Unterwelt (Hölle in der christlichen Vorstellung). In der andinen Kosmologie gibt es nicht die Vorstellung von absolut gut oder absolut schlecht. Alles hat alles in sich. Das gesamte Leben der Andenbewohner ist darauf ausgerichtet, ein ständiges Gleichgewicht (Mitte: chawpi bzw. taypi) zwischen den Gegensätzen zu schaffen. Arbeit, Gebete, Feste und Riten haben zum Ziel, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. So wie die Natur aus komplementären Gegensätzen besteht, bestehen auch jeder Mensch und auch alle Götter aus diesen diametralen Eigenschaften. Besitzt etwas, eine Sache, ein Mensch oder eine der Wesenheiten die eine Eigenschaft, so ist sie auch von der Gegenteiligen geprägt. Ohne das Gegenteil ist keine Einheit möglich. Gut ist nur das Ganze – der Ausgleich – und nur durch den Ausgleich ist Stabilität garantiert. Die dritte Dimension, die zwangsläufig vorhanden sein muss, weil sich diese beiden Ebenen niemals treffen können, da sie diametral entgegengesetzt sind, heißt auf Quechua kaypacha, im Aymara akapacha: diese Welt/Zentrum. Auf der zeitlichen Ebene repräsentiert auf Quechua ñawpa pacha, auf Aymara nayra pacha das Vergangene, auf Quechua kunan pacha oder kanan pacha, auf Aymara jichha pacha das Gegenwärtige und auf Quechua qhipa pacha oder hamuq pacha, auf Aymara qhipa pacha oder jutiri pacha das Kommende. Mama ist das Quechua-Wort für Mutter, während die Aymara-Bezeichnung tayka lautet. Im heutigen Aymara wird teilweise auch das aus dem Quechua stammende Wort mama für Mutter verwendet. Somit bedeutet Pachamama in beiden Sprachen auch Mutter des Raumes und der Zeit, der Welt und des Universums. Durch Substitutionsprozesse seit der Ankunft der Spanier und der damit einhergehenden Christianisierung wurden die alten einheimischen Götterbilder gegen christliche Heilige und auch die Jungfrau Maria ausgetauscht. Maria wurde von den Missionaren der katholischen Kirche dazu benutzt, in der als „heidnisch“ bezeichneten Welt den Kult der Großen Mutter zu ersetzen. Damit sollte ein Anschluss an die alte Religion gewonnen werden, um sie auch plausibel widerlegen zu können. Die Voraussetzung einer erfolgreichen Missionierung war die formale und inhaltliche Übereinstimmung zwischen Altem und Neuem, sie konnte ohne ein starkes weibliches Symbol nicht überzeugen. Der Austausch der Götter war für die Bewohner weniger das Problem als das Verbot, weiterhin ihre Riten auszuüben, denn durch vorherige Eroberungen waren sie es gewöhnt, neue Götter in ihr Pantheon aufzunehmen. |

起源 「パチャ」という言葉は、ケチュア語とアイマラ語の両方に存在し、同じ意味を持つ。この用語は、両言語において、昔から今日に至るまで、時代と空間、つま り存在の全体、つまり全体性を意味している。しかし、「パチャ」は、3つの存在レベルに分類することができる。空間レベルでは、対峙する 2 つの次元は、ハナクパチャ/ハナンプチャ(ケチュア語)またはアラクスパチャ(アイマラ語)と呼ばれる上界(キリスト教の概念における天国)と、ウクパ チャ(ケチュア語)またはマンクパチャ(アイマラ語)と呼ばれる下界(キリスト教の概念における地獄)である。アンデス宇宙論には、絶対的な善や絶対的な 悪という概念は存在しない。あらゆるものにはあらゆるものが内包されている。アンデス住民の人生は、対極にあるもの間の絶え間ない均衡(中心:チャウピ、 あるいはタイピ)を創り出すことに専心している。労働、祈り、お祭り、儀式は、この均衡を回復することを目的としている。自然が相補的な対極で構成されて いるように、人間も、神々も、この正反対の性質で構成されている。何か、物、人間、あるいは存在が、ある性質を持っているならば、その反対の性質も備わっ ている。反対の性質がなければ、統一はありえない。良いのは全体、つまりバランスだけであり、バランスによってのみ安定が保証される。この 2 つのレベルは正反対であるため、決して交わることがないため、必然的に存在しなければならない 3 番目の次元は、ケチュア語では kaypacha、アイマラ語では akapacha と呼ばれている。これは、この世界/中心を意味する。 時間的なレベルでは、ケチュア語では ñawpa pacha、アイマラ語では nayra pacha が過去を表し、ケチュア語では kunan pacha または kanan pacha、アイマラ語では jichha pacha が現在を表し、ケチュア語では qhipa pacha または hamuq pacha、アイマラ語では qhipa pacha または jutiri pacha が未来を表す。 ママはケチュア語で母親を意味し、アイマラ語では tayka という。今日のアイマラ語では、ケチュア語に由来する mama という単語も母親の意味で使用されることがある。したがって、パチャママは、どちらの言語でも、空間と時代、世界と宇宙の母を意味する。 スペイン人の到来とそれに伴うキリスト教化による置換の過程で、古い土着の神々はキリスト教の聖人や聖母マリアに取って代わられた。カトリック教会の宣教 師たちは、マリアを利用して、「異教」とみなされていた世界における大母神の崇拝に取って代わった。これは、古い宗教との接点を見出し、それを説得力を 持って反駁するためだった。宣教を成功させるには、古いものと新しいものの形式と内容の一致が必要であり、強力な女性の象徴がなければ説得力を持たなかっ た。住民にとって、神々の置き換えは、儀式を継続して行うことの禁止ほど問題ではなかった。なぜなら、それまでの征服によって、彼らは新しい神々を彼らの 神々を受け入れることに慣れていたからだ。 |

Erscheinungsbild / Aussehen Figur der Pachamama mit Opfergaben in Salta im Nordwesten Argentiniens (2003) Es gibt keine Abbilder, die Pachamama darstellen. Die Figuren, die auf den Märkten feilgeboten werden, sind neueren Datums und ausschließlich für Touristen hergestellt worden. Die Einheimischen selber brauchen und benutzen kein Abbild. Archäologisch gibt es auch keinen Nachweis. Da Pachamama an jedem Ort und in jedem Moment gefühlt werden kann, gibt es auch kein bestimmtes Datum, sie zu ehren. In Bolivien gelten Dienstag und Freitag um Karneval zwar als besondere Tage für Pachamama, und auch die Zeit zwischen Ernte und Aussaat Anfang August ist etwas Besonderes für Pachamama, weil die Erde dann besonders verletzlich ist. Doch sind das Daten, die abhängig von anderen Faktoren und somit nicht auf ein bestimmtes Datum reduzierbar sind. Die Beziehung zu Pachamama ist auf jeder Ebene möglich, denn sie ist das Leben selbst. Durch den Einfluss der westlichen Welt stellt man sich heutzutage Pachamama als kleine, hutzelige alte Frau vor, mit Kleidern aus feingesponnener Vicuña-Wolle. Manche Leute glauben, sie trage Spindel und Wolle mit sich und werde von einem schwarzen Hund und einer Schlange begleitet oder von einem Ehemann, dem Pacha Tata oder Pacha Apu, und lebe in der Erde. Trotz ihres Alters ist sie noch jung und kann immer noch Früchte hervorbringen. Zu Zeiten der Konquistadoren hatte man aber keine klare Vorstellung von ihr. Pachamama ist auch nicht explizit weiblich. Dies erscheint auch logisch, wenn man bedenkt, dass Pachamama als ausgleichende Kraft zwischen Oberwelt (männlich) und Unterwelt (weiblich) fungiert und somit beide Merkmale in sich vereinigt und sich somit im Bereich des taypi/chawpi (bei Mircea Eliade: axis mundi) aufhält, sie (es) ist somit die ausgleichende Mitte. Für die andine Bevölkerung haben sowohl Dinge als auch Ereignisse eine Mutter und diese Mutter ist Pachamama. Pachamama ist der Ursprung des Neuen und wird als mütterliche Quelle wahrgenommen. Dieser mütterlicher Charakter hat zur Folge, dass die Indigenen sich als Kinder dieser Kraft betrachten. Dieser mütterliche Charakter war ausschlaggebend dafür, dass Pachamama vornehmlich von Frauen verehrt wurde und über die Jahrhunderte und westlichen Einflüssen weiblich wurde. Irrarázaval weist auf den Umstand hin, dass Pachamama nicht nur die Mutter Erde personifiziert und nicht nur den vergöttlichten Boden darstellt, sondern das „Leben an sich“. |

外観 アルゼンチン北西部、サルタにある、供物を捧げられたパチャママの像(2003年) パチャママを表す像は存在しない。市場で販売されている像は、ごく最近作られたもので、観光客向けに製造されたものだ。地元の人々は、像を必要とせず、使 用もしていない。考古学的な証拠も存在しない。パチャママはあらゆる場所で、あらゆる瞬間に感じることができるため、彼女を称える特定の日は存在しない。 ボリビアでは、カーニバルの火曜日と金曜日がパチャママにとって特別な日とされており、8月初旬の収穫から種まきまでの時代も、地球が特に傷つきやすい時 期であるため、パチャママにとって特別な意味を持つ。しかし、これらは他の要因にも左右される日付であり、特定の日に限定することはできない。パチャママ との関係は、あらゆるレベルで可能だ。なぜなら、パチャママは生命そのものであるからだ。西洋文化の影響により、今日ではパチャママは、細かく紡がれたビ クーニャの羊毛の服を着た、小柄でしわくちゃの老婆として想像されている。一部の人々は、彼女が紡錘と羊毛を持ち歩き、黒い犬と蛇、あるいは夫であるパ チャ・タタやパチャ・アプに付き添われて、地球の中で暮らしていると信じている。彼女の年齢にもかかわらず、彼女はまだ若く、今でも実を結ぶことができ る。しかし、征服者たちの時代には、彼女について明確なイメージは持たれていなかった。 パチャママは、明らかに女性というわけではない。パチャママは、上界(男性)と下界(女性)の間の均衡を保つ力として機能し、その両方の特徴を併せ持つた め、タイピ/チャウピ(ミルチャ・エリアーデの言う軸mundi)の領域に存在し、均衡を保つ中心であるということを考えると、これは理にかなっている。 アンデス住民にとって、物事も出来事にも母親がいて、その母親がパチャママなんだ。パチャママは新しいものの源であり、母性的な源として認識されている。 この母性的な性格により、先住民はこの力の子供たちだと考えている。この母性的な性格が、パチャママが主に女性から崇拝され、何世紀にもわたる西洋の影響 を受けて女性的な存在となった決定的な理由だった。 イララザバルは、パチャママは母なる地球を擬人化した存在であり、神聖化された大地を表すだけでなく、「生命そのもの」を表していることに注目している。 |

| Kultplätze und Aufenthaltsorte Als Kultstätten dienen häufig Felsen oder Steine, denen übernatürliche Eigenschaften zugesprochen werden. Oft erinnern sie in ihrer Form an das Symboltier der Pachamama, die Kröte, die seit alters her mit ihr identifiziert wird. Teils werden als Aufenthaltsort der Erdmutter die bebauten Felder angegeben, teils das Erdinnere, teils die abgelegensten Wüsten oder Berge. Die Indigenen der Region Cochabamba in Bolivien halten den schneebedeckten Berg Tunari für die Wohnstatt Pachamamas und in den nordargentinischen Anden gilt sie gleichsam als „Mutter der Berge“.[3] |

カルトの場所と居場所 カルトの場所としては、超自然的な力があるとされる岩や石がよく使われる。その形は、古くからパチャママの象徴であるヒキガエルを彷彿とさせるものが多い。 大地の母なる女神の居場所としては、耕作地、地球の内部、人里離れた砂漠や山などが挙げられている。ボリビアのコチャバンバ地方の先住民は、雪に覆われた トゥナリ山をパチャママの住まいと信じ、アルゼンチン北部のアンデス山脈では、パチャママは「山々の母」とみなされている。[3] |

| Religiöser Kontext Die Pachamama wird heute noch in vielen Gegenden Perus, Boliviens, Kolumbiens und Ecuadors, aber auch teilweise im Nordwesten von Argentinien und im Norden von Chile von der indigenen Bevölkerung verehrt. Für weite Teile der indigenen Bevölkerung vermischt sich die Gestalt der Pachamama mit der Gestalt der Mutter Gottes Maria. Es verbinden sich so „heidnische“ und christliche Vorstellungen (Synkretismus). Beide Wesenheiten verbinden wesentliche Gemeinsamkeiten: betonte Mütterlichkeit und die Neigung, sich in zahlreiche örtliche Personifikationen zu differenzieren. Vermutlich wurde die Vermischung beider sowohl von den Missionaren gefördert als auch von den Indigenen erkannt und hingenommen, zumal die Eingliederung fremder Wesenheiten in die lokalen Pantheons in den Zentralanden eine lange Tradition hatte. Oft geht die Symbiose so weit, dass der Name Mariens bei Anrufung mit dem der Kröte, die Pachamama symbolisiert, verbunden ist. Nach Irrarázaval handelt es sich bei beiden Wesenheiten um religiöse Symbole, die vor allem in der Praxis wahrgenommen werden. Pachamama werden Opfer dargebracht (pago a la pachamama), der Jungfrau werden Gelübde abgelegt. Beides wird vom Volk ausgeübt und man braucht keinen Spezialisten dazu. Bei beiden Wesenheiten kann eine bestimmte Art von Gleichwertigkeit festgestellt werden, wenngleich in unterschiedlicher Form. So weist Maria in Städten und in den von Mestizen bewohnten Gegenden Charakterzüge und Attribute der chthonischen (der Erde zugerechneten) Göttin Pachamama auf. Das kann den Eindruck vermitteln, dass sich das Christentum überlegen fühlt, was in der Praxis nicht der Fall ist. Als gemeinsame Elemente weisen sie auf das Leben und den Schutz hin, weshalb die Bevölkerung beiden Wesenheiten nahesteht. Der Unterschied ist, dass Pachamama mehr in familiären und gemeinschaftlichen Bereichen anzutreffen ist, Maria hingegen mehr im privaten, städtischen Bereich angerufen wird. Das Opfer an die Pachamama ist ein gemeinschaftlicher Akt, wohingegen die Kerze für Maria ein individueller ist. Pachamama integriert eher die soziokulturelle Ordnung, Maria ist für alles zuständig, Pachamama wird in allem gesehen, Maria hat ein konkretes Abbild. Es lässt sich sagen, dass die Beziehung zwischen Pachamama und Maria mehr funktionaler als identifikatorischer Art ist. Im Oktober 2019 wurden mehrere in der Karmeliterkirche Santa Maria in Traspontina in Rom ausgestellte Pachamama-Statuen von traditionalistischen Katholiken entwendet und in den Tiber geworfen,[4] was von Paolo Ruffini, dem Leiter der vatikanischen Kommunikationsabteilung, als Diebstahl und Verstoß gegen den Geist des Dialogs kritisiert wurde.[5][6] Die Statuen wurden unversehrt aus dem Fluss geborgen, wie Papst Franziskus bekannt gab, der um Vergebung bat, und von der italienischen Polizei in Verwahrung genommen.[7][8] Zu der Tat bekannte sich der österreichische Demo-für-alle-Aktivist Alexander Tschugguel.[9][10] Das vorsätzliche öffentliche Wegwerfen von Kultgegenständen ist in Italien als Religionsbeschimpfung strafbar und mit bis zu zwei Jahren Haft bedroht.[11] Am 3. November 2019 führte der Pönitentiar des Erzbistums Mexiko, Hugo Valdemar, in einer Kirche des Erzbistums eine öffentlich verbreitete Verbrennung von Pachamama-Darstellungen durch. Er berief sich dabei auf einen Brief des dem Engelwerk angehörenden kasachischen Weihbischofs Athanasius Schneider ORC aus Astana.[12] |

宗教的背景 パチャママは、今日でもペルー、ボリビア、コロンビア、エクアドルの多くの地域、そしてアルゼンチン北西部やチリ北部の一部でも、先住民によって崇拝され ている。先住民の大半にとって、パチャママの姿は聖母マリアの姿と混ざり合っている。こうして「異教」とキリスト教の概念が結びついている(シンクレティ ズム)。両者には、母性的な側面が強調されていることや、数多くの地域的な擬人化に差別化される傾向があることなど、重要な共通点がある。おそらく、この 両者の融合は、宣教師たちによって促進されただけでなく、先住民たちにも認識され、受け入れられたのだろう。特に、中央アンデス地方では、外来の存在を地 元のパンテオンに組み込むという長い伝統があった。多くの場合、この共生は、パチャママを象徴するヒキガエルと、マリアの名前が呼びかけられるほどに進ん でいる。 イララサバルによれば、両者は宗教的な象徴であり、その存在は主に実践の中で認識されている。パチャママには供犠が捧げられ(パゴ・ア・ラ・パチャマ マ)、聖母には誓願が捧げられる。どちらも民衆によって行われ、専門家は必要とされない。両者には、形は異なるものの、ある種の同等性が見られる。つま り、都市やメスティゾが住む地域では、マリアは、地母神パチャママの特性や属性を備えている。これは、キリスト教が優越感を持っているような印象を与える かもしれないが、実際にはそうではない。両者に共通する要素は、生命と保護であり、そのため、人々は両者の存在に親しみを感じている。違いは、パチャママ は家族やコミュニティの場でより多く見られるのに対し、マリアはよりプライベートな都市の場でより多く呼び出されることだ。 パチャママへの供犠は共同体の行為であるのに対し、マリアへのろうそくは個人的な行為である。パチャママは社会文化的秩序をより統合する存在であり、マリ アはあらゆるものを司る存在である。パチャママはあらゆるものに見られるが、マリアには具体的な像がある。パチャママとマリアの関係は、同一性というより も機能的なものであると言える。 2019年10月、ローマにあるカルメル会教会サンタ・マリア・イン・トラスポンティーナに展示されていた複数のパチャママ像が、伝統主義的なカトリック 教徒によって盗まれ、テヴェレ川に投げ込まれた[4]。この事件は、バチカン広報部長パオロ・ルフィニによって、盗難であり、対話の精神に反する行為であ ると批判された[5]。[6] 教皇フランシスコは、像は川から無傷で回収され、イタリア警察が保管していると発表し、許しを求めた。[7][8] この行為は、オーストリアのデモ・フォー・オール活動家、アレクサンダー・チュグエルが犯行を認めた。[9][10] イタリアでは、宗教的物品を故意に公の場で廃棄することは、宗教侮辱として罰せられ、最高 2 年間の懲役が科せられる。[11] 2019年11月3日、メキシコ大司教区のペニテンティア(懺悔聴聞司)であるウーゴ・バルデマルは、大司教区の教会で、パチャママの像を公に焼却した。 彼は、エンゲルワークに所属するカザフスタンのアスタナ司教、アタナシウス・シュナイダー ORC の手紙を引用した。[12] |

| Pago a la Pachamama Opferritual für Pachamama in Humahuaca, Argentinien (2009) Der Kult wird sehr ernst genommen. Nach dem Prinzip der Reziprozität wird den Wesenheiten Respekt gezollt und Opfer dargebracht. Das gesamte Leben der Andenbewohner ist darauf ausgerichtet, ein ständiges Gleichgewicht zwischen den Gegensätzen zu schaffen. Arbeit, Gebete, Feste und Riten haben zum Ziel, dieses Gleichgewicht der diametralen Kräfte zu erhalten bzw. es immer wiederherzustellen. Das Prinzip der Reziprozität ist ein ungeschriebenes, selbstverständliches und verbindliches Gesetz der sozialen Beziehungen (ayni) und gilt auch in Bezug auf die Wesenheiten. Da die Menschen etwas von den Wesenheiten wollen, welche die Macht über das haben, was den Menschen wichtig ist, müssen diese gemäß dem Wert des Erwünschten etwas zurückgeben. Die Götter geben nicht, ohne dass sie auch empfangen. Sie erwarten zweierlei: Achtung oder Ehrerbietung sowie Speise und Trank. Achtung und Ehrerbietung bedeutet, dass man an keinem Wohnsitz einer Gottheit vorbeigeht ohne eine Geste der Begrüßung. Niemand würde „einfach so“ an einem dieser heiligen Orte vorbeigehen, sich einfach hinsetzen und sich ausruhen oder gar anfangen zu essen, ohne diese Geste vorher gemacht zu haben. Man opfert ihnen zum Beispiel ein paar Cocablätter und setzt sich betend mit der Gottheit auseinander. Diese Geste würde niemand vernachlässigen, denn wenn man nicht gibt, kann man auch nicht erwarten, etwas zu bekommen. Durch Opfer und Verehrung in Form von Festen gibt der Mensch zurück, was er von den entsprechenden Wesenheiten erhalten hat. Die Gabe kann aus verschiedenen Dingen bestehen. So bereitet man z. B. eine mesa, eine ch'alla (Trankopfer) oder eine vilancha (Blutopfer), denn die Götter haben wie die Menschen auch Hunger und Durst. Verspricht man der Wesenheit etwas, muss das unter allen Umständen eingehalten werden, sonst entsteht ein Ungleichgewicht. „Freigebigkeit ist obligatorisch, da sich anderenfalls … die Götter an dem Übermaß an Glück und Reichtum einiger Menschen rächen.“[13] Auf der Basis der Reziprozität streben die Menschen diese Ausgewogenheit ständig an. Wenn einmal etwas anderes als das Erhoffte eintritt, gerät der Mensch in Opferschuld, was mit dem Konzept der Reziprozität aufs Engste zusammenhängt. Opferschuld ist der Inbegriff der Nicht-Reziprozität auf der Seite der Menschen. Aus diesem Grund besteht auch ein reziprokes Verhältnis zwischen den Menschen und Pachamama. Fast das ganze Jahr über ist die Erde aktiv, sprich ist in den Agrarzyklus eingebunden. Nur wenige Tage im Jahr ist sie passiv. Das sind die Tage zwischen 1. und 6. August und in der Karwoche. Zu beiden Zeiten bringt man ihr Opfer dar und straft diejenigen, die sie in dieser Zeit bearbeiten. Während der Karwoche stirbt die Erde, was auch als Symbol für den Tod Christi angesehen wird. Beim pago gibt der religiöse Mensch der Erde eine Gabe. Meist verbrennt oder vergräbt er sie (mesa). Man gibt zurück, was man erhalten hat. Man opfert ihr, weil sie Hunger hat, und bedankt sich für das, was man erhalten hat, und bittet zum Beispiel um eine gute Ernte. Um das Erbetene zu erhalten, vollziehen die Gläubigen Riten. Wird ihr Kult vernachlässigt, kann sie mit Krankheiten, Missernten oder anderen Übeln bestrafen. So besitzt sie auch ambivalente Eigenschaften. In Bolivien gelten der Dienstag und der Freitag als die Tage für Pachamama, besonders der Freitag vor und nach Karneval, wo besonders an Kultplätzen (huacas / wak'a) (beispielsweise Felsen in Form einer Kröte oder einer Schlange) spezielle Riten abgehalten werden (z. B. für bessere Arbeit, mehr Geld etc.). Auch der Dienstag nach Karneval spielt eine große Rolle. An diesem Tag wird eine ch'alla (Trankopfer) und eine mesa für die Pachamama abgehalten, um Glück und Überfluss ins Haus zu holen. Am Freitag vor Karneval wird die vilancha (Tieropfer mit Lamas) abgehalten. Meist dient sie dazu, in den Bergwerken der Minengottheit tío Blut zu opfern, damit die Mine und das Gestein gesättigt sind und keine Menschenopfer fordert. Da tio bei Ansprache weiblich wird, ist davon auszugehen, dass damit Pachamama gemeint ist. Es werden nur männliche Tiere geopfert, und immer sind die Tiere weiß. Das Fleisch der Tiere wird gegessen (ohne Knoblauch und Salz), die Knochen verbrannt und das Herz der Wesenheit dargebracht. Manche Familien haben auf ihren Grundstück einen speziellen Platz für sie eingerichtet. An dieser Stelle wird auch vor jeder Mahlzeit der erste Bissen geopfert, aus Dankbarkeit für das Essen. Auch geht immer der erste Schluck Alkohol an die Pachamama. „La pachamama debe beber antes que él mismo.“ (Die Pachamama muss vor einem selbst trinken). Dazu wird der Alkohol auf die Erde geschüttet (ch'alla). |

パチャママへの捧げ物 アルゼンチン、ウマワカでのパチャママへの捧げ物の儀式 (2009) この信仰は、非常に真剣に受け止められている。互恵の原則に基づき、精霊たちに敬意を払い、供犠を捧げる。アンデス住民たちの生活は、対極にあるもの間の 絶え間ない均衡を保つことに重点が置かれている。労働、祈り、祝祭、儀式は、この対極の力の均衡を維持し、あるいは常に回復することを目的としている。互 恵の原則は、社会関係における不文律であり、当然かつ拘束力のある法則(アイニ)であり、精霊たちにも適用される。人間は、人間にとって重要なものを支配 する精霊たちに何かを求めると、その望みの価値に応じて何かをお返ししなければならない。神々は、受け取ることなく与えることはない。彼らは、敬意や礼 拝、そして食べ物や飲み物の2つを期待している。敬意や礼拝とは、神々の住まいの前を、挨拶のジェスチャーもせずに通り過ぎないことを意味する。誰も、こ うした聖なる場所を「ただ通り過ぎ」、何も挨拶もせずに座って休んだり、ましてや食事を始めたりすることはない。例えば、コカの葉を数枚供犠し、祈りを捧 げながら神と対話する。このジェスチャーを怠る者はいない。なぜなら、与えない者は、何も受け取ることができないからだ。祭りの形での供犠や崇拝によっ て、人間は、その存在から受け取ったものを返すのだ。 供物はさまざまなものからなる。例えば、メサ、チャラ(酒の供物)、ヴィランチャ(血の供物)などを準備する。神々も人間と同じように空腹や喉の渇きを感 じるからだ。神々に何かを約束したら、いかなる状況でもそれを守らなければならない。そうしないと、不均衡が生じる。「寛大さは義務である。さもなけれ ば、一部の人の過剰な幸福や富に対して、神々が復讐するからだ」[13] 相互関係に基づいて、人間は常にこの均衡を追求している。期待した以外のことが起こると、人間は犠牲の罪に陥る。これは相互関係の概念と密接に関連してい る。犠牲の罪は、人間側の非相互関係の象徴である。このため、人間とパチャママの間にも相互関係が存在する。ほぼ一年中、地球は活動しており、つまり農業 サイクルに関わっている。地球が受動的になるのは、一年のうちほんの数日間だけだ。それは、8月1日から6日までと、聖週間である。どちらの時代も、地球 に供犠を捧げ、この時期に地球を耕作する者たちを罰する。聖週間には、地球は死を迎えるが、これはキリストの死の象徴とも見なされている。パゴでは、宗教 的な人々は地球に捧げ物を捧げる。ほとんどの場合、それを燃やすか、埋める(メサ)。受け取ったものを返すのだ。彼女は空腹であるため、人々は彼女に供犠 をし、受け取ったものに対して感謝し、例えば豊作などを祈る。祈願を叶えるために、信者たちは儀式を行う。彼女の崇拝が怠られると、彼女は病気、不作、そ の他の災いをもって罰を与えることがある。このように、彼女には両義的な性質もある。 ボリビアでは、火曜日と金曜日がパチャママの日とされており、特にカーニバルの前後の金曜日には、聖地(huacas / wak'a)(例えば、ヒキガエルやヘビの形をした岩)で、より良い労働やより多くのお金などを願う特別な儀式が行われる。カーニバルの翌日の火曜日も重 要な日だ。この日は、幸運と豊穣を家にもたらすために、パチャママへのチャラ(酒の供物)とメサ(供物)が行われる。カーニバルの前の金曜日には、ヴィラ ンチャ(ラマを犠牲にする儀式)が行われる。これは主に、鉱山で鉱山の神ティオに血を捧げ、鉱山と岩石が満たされ、人命の犠牲を求められないようにするた めだ。ティオは女性として扱われるため、これはパチャママを指していると考えられる。供犠されるのは雄の動物だけで、その動物は常に白い。動物の肉は(ニ ンニクや塩を使わずに)食べられ、骨は焼かれ、その心臓は神に捧げられる。 一部の家族は、自分の土地にこの神のための特別な場所を設けている。この場所では、食事の前に、感謝の気持ちを込めて、最初のひと口を供犠する。また、最 初のひと口のお酒も、パチャママに供犠される。「La pachamama debe beber antes que él mismo.」(パチャママは自分よりも先に飲むべきである)。そのためには、お酒を地面に注ぐ(ch'alla)。 |

| Opferschuld Das gesamte Leben der Andenbewohner ist darauf ausgerichtet, ein ständiges Gleichgewicht zwischen den Gegensätzen zu schaffen. Feste, Riten und Gebete haben zum Ziel, das Gleichgewicht der Kräfte zu erhalten, bzw. es immer wiederherzustellen. Opferschuld hat nichts mit dem christlichen Konzept des „schuldig sein“ zu tun, es hat keine moralische Funktion, sondern ist auf dem Hintergrund des Wertes der Reziprozität, der Gegenseitigkeit, ein Defizit im Geben. Ist also ganz wörtlich genommen „Schuld haben“ und verweist auf ein Handlungsdefizit. Opferschuld bezieht sich genau genommen auf das Eins-Seins mit sich selbst, auf das Ausgewogensein mit dem gesamten Kosmos. Meist schicken die Gottheiten erst einmal kleine Signale des Unheils (z. B. stolpern, sich den Knöchel verletzen oder ähnliches. Nichts wird zufällig gesehen) und kündigen somit an, dass etwas Schlimmeres passieren könnte, wenn der Opferschuld nicht nachgegangen wird. Opferschuld kann auch erblich sein, d. h., selbst wenn man immer reichlich geopfert hat, kann es sein, dass die Eltern oder Großeltern es versäumt haben, ihrer Verantwortung des Opferns nachzugehen und den Nachkommen die Opferschuld nun aufgeladen wird. Opferschuld kann auch kollateral wirken, d. h., es kann sein, dass sich diese Opferschuld auf Geschwister oder Vettern überträgt. Doch wenn man die Grundsätze immer beachtet, erscheint es unmöglich, von der Opferschuld getroffen zu werden. Doch das ist bei der Vielzahl an Gottheiten und heiligen Plätzen gar nicht möglich, denn man kann nicht alle kennen. Laut Hans van den Berg streben die Menschen auf der Basis der Reziprozität immer diese Ausgewogenheit an – und verfehlen sie ständig. Er meint, dass dies zum einen an den moralischen Verfehlungen gegenüber der Gesellschaft und der Natur und zum anderen an der Respektlosigkeit gegenüber den Göttern liegt, d. h., es wurde nicht richtig und genug geopfert. Das heißt auch, dass die Menschen die „Schuld“ erst einmal bei sich suchen, in einem Fehlverhalten gegenüber dem Numinosen und nicht bei den Göttern selber. |

犠牲の罪 アンデス住民の人生は、対極にあるもの間の絶え間ない均衡を築くことに全力を尽くしている。祭事、儀式、祈りは、力の均衡を維持し、あるいはそれを常に回復することを目的としている。 犠牲の罪は、キリスト教の「罪」の概念とはまったく関係がなく、道徳的な機能を持つものではなく、相互性、つまり相互関係という価値観を背景とした、与え ることの欠如である。つまり、文字通り「罪を犯す」ことであり、行動の不足を指す。犠牲の罪は、厳密に言えば、自分自身との一体感、宇宙全体との調和を指 す。ほとんどの場合、神々はまず、小さな災いの兆し(つまずく、足首を傷めるなど)を送る。何も偶然ではない)と、供犠の罪を償わないと、さらに悪いこと が起こるかもしれないことを告げる。供犠の罪は遺伝することもある。つまり、自分がこれまで十分に供犠を払ってきたとしても、両親や祖父母が供犠する責任 を果たさなかった場合、その供犠の罪が子孫に負わされることがある。犠牲の罪は、副次的な影響も及ぼす。つまり、この犠牲の罪は、兄弟やいとこたちに受け 継がれる可能性がある。しかし、原則を常に守っていれば、犠牲の罪に襲われることはありえない。しかし、神々や聖地が数多く存在するため、すべてを知るこ とは不可能であり、それはまったく不可能なことだ。 ハンス・ファン・デン・ベルグによれば、人間は相互関係に基づいて常にこの均衡を追求しているが、常にそれを逃している。彼は、その理由の一つは社会や自 然に対する道徳的過ちであり、もう一つは神々に対する無礼、つまり、適切かつ十分な供犠が捧げられなかったことにあると考えている。つまり、人々はまず、 神々自身ではなく、神聖なものに対する過ちという「責任」を自分自身に求めるということだ。 |

| Chthonische Götter (griechische Mythologie) Chthonische Tiere (der Unterwelt zugerechnet) Q'ero (Quechua-Gemeinde und Ethnie in der peruanischen Provinz Paucartambo) |

地下神(ギリシャ神話) 地下動物(冥界に属する) ケロ(ペルーのパウカルタンボ県にあるケチュア族のコミュニティおよび民族) |

| Literatur Chronologisch: Lucia Kill: Pachamama die Erdgöttin in der altandinen Religion. Doktorarbeit, Rheinische Friedrich Wilhelms-Universität, Bonn 1969, (OCLC 2575961). Gertrud Schacherl: Die heutige Verehrung der Erde bei den Indios in der Sierra Perus. In: Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft (ZMR). Jahrgang 61, 1977, S. 19–37. Ana Maria Mariscotti de Görlitz: Pachamama Santa Tierra: Contribución al estudio de la religión autóctona en los Andes centro-meridionales. In: Indiana. Beiheft 8. Gebrüder Mann, Berlin 1978 (spanisch). Thérèse Bouysse-Cassagne, Olivia Harris: Pacha: En torno al pensamiento aymara. In: Tres reflecciones sobre el pensamiento aymara. Hisbol, La Paz 1987, S. 11–60 (spanisch). Diego Irrarázaval: Pachamama: ein göttliches Leben für geschlagene Menschen. In: Indianische Kosmologie (= Entwicklungsperspektiven. Nr. 26). Ladok, Kassel 1987, ISBN 3-88122-356-8. Hans van den Berg: La tierra no da así no más: los ritos agricolas an la religión de los Aymara cristianos de los Andes. Centre for Latin American Research and Documentation (CEDLA), Amsterdam 1989, ISBN 90-70280-02-7 (spanisch). Hans van den Berg, Norbert Schiffers: La Cosmovisión Aymara. UCB/hisbol, La Paz 1993, OCLC 29609649 (spanisch). Ina Rösing: Opferschuld: Ein zentraler Begriff der andinen Religion. In: Max Peter Baumann: Kosmos der Anden. Diederichs, München 1994, ISBN 3-424-01202-5, S. 79–109. Ingrid Bettin: Weltbild und Denken in den Zentral-Anden. In: Max Peter Baumann: Kosmos der Anden. Diederichs, München 1994, ISBN 3-424-01202-5, S. 14–41. Marcel Mauss: Die Gabe: Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1996, ISBN 3-518-28343-X. Ina Rösing: Jeder Ort – ein heiliger Ort: Religion und Ritual in den Anden. Benziger, Zürich/Düsseldorf 1997, ISBN 3-545-34144-5. Sabine Dedenbach-Salazar Sáenz: Pachamama and the Virgin Revisited: Coincidences and Convergences. In: Michael Marten, Katja Neumann (Hrsg.): Saints and Cultural-/Transmission (= Collectanea Instituti Anthropos. Band 45). Academia, Sankt Augustin 2013, ISBN 978-3-89665-621-6, S. 159–200 (englisch). |

文献 年代順: ルシア・キル:古代アンデス宗教における大地の女神パチャママ。博士論文、ライン・フリードリヒ・ヴィルヘルム大学、ボン、1969年(OCLC 2575961)。 ゲルトルート・シャッヘル:ペルーのシエラに住む先住民による現代の大地崇拝。『宣教学および宗教学雑誌(ZMR)』に掲載。1977年、第61巻、19-37ページ。 アナ・マリア・マリスコッティ・デ・ゲルリッツ:パチャママ・サンタ・ティエラ:南中部アンデスにおける先住民宗教の研究への貢献。インディアナ誌、別冊8号。ゲブリューダー・マン社、ベルリン、1978年 (スペイン語)。 テレーズ・ブイス・カサーニュ、オリビア・ハリス:パチャ:アイマラの思想について。Tres reflecciones sobre el pensamiento aymara(アイマラの思想に関する3つの考察)に掲載。Hisbol、ラパス、1987年、11-60ページ(スペイン語)。 ディエゴ・イララサバル:パチャママ:打ちひしがれた人々のための神聖な生活。In: Indianische Kosmologie (= Entwicklungsperspektiven. Nr. 26). Ladok, Kassel 1987, ISBN 3-88122-356-8. Hans van den Berg: La tierra no da así no más: los ritos agricolas an la religión de los Aymara cristianos de los Andes. ラテンアメリカ研究・資料センター(CEDLA)、アムステルダム、1989年、ISBN 90-70280-02-7(スペイン語)。 ハンス・ファン・デン・ベルク、ノルベルト・シファーズ:アイマラの宇宙観。UCB/hisbol、ラパス、1993年、OCLC 29609649(スペイン語)。 イナ・レーシング:犠牲の罪:アンデス宗教の中心的な概念。マックス・ペーター・バウマン:アンデスの宇宙。ディーデリヒス、ミュンヘン、1994年、ISBN 3-424-01202-5、79-109 ページ。 イングリッド・ベッティン:中央アンデスの世界観と思考。マックス・ペーター・バウマン:アンデスの宇宙。ディデリヒス、ミュンヘン、1994年、ISBN 3-424-01202-5、14-41 ページ。 マルセル・モース:贈与:古代社会における交換の形態と機能。スールカンプ、フランクフルト・アム・マイン、1996年、ISBN 3-518-28343-X。 イナ・レーシング『あらゆる場所が聖地:アンデスにおける宗教と儀式』。ベンツィガー、チューリッヒ/デュッセルドルフ、1997年、ISBN 3-545-34144-5。 サビーネ・デデンバッハ=サラザール・サエンツ『パチャママと聖母再考:偶然と収斂』。Michael Marten、Katja Neumann (編): 『聖人と文化・伝承 (= Collectanea Instituti Anthropos. 第 45 巻)』。アカデミア、ザンクト・アウグスティン 2013 年、ISBN 978-3-89665-621-6、159–200 ページ (英語)。 |

| Einzelnachweise 1. Qheswa simi hamut'ana kuraq suntur: Simi Taqe Qheswa - Español - Qheswa. Cusco 2006, S. 373: „pacha. s. Mundo, tierra“ (spanisch). 2. Teofilo Laime Ajacopa: Iskay simipi yuyayk'ancha. La Paz 2007, S. 75: „pacha. s. Época. pacha. s. Mundo. Tierra. pacha. s. Tiempo. pacha. s. Universo, cosmos, mundo“ (spanisch). 3. Karl Rudolf Wernhart: Ethnische Religionen: Universale Elemente des Religiösen. Topos, Kevelaer 2004, ISBN 3-7867-8545-7, S. 144. 4. Meldung: Indigenen-Figuren sorgten für Aufregung: Missio veröffentlichte „Pachamama-Gebet“ vor Amazonas-Synode. In: katholisch.de. 30. Oktober 2019, abgerufen am 30. Oktober 2019. 5. Meldung: Amazonien-Synode: Repam verurteilt Statuen-Raub. In: Vatican News. 22. Oktober 2019, abgerufen am 30. Oktober 2019. 6. Meldung: Kardinal Schönborn verteidigt Papst Franziskus gegen Kritik. In: kath.net. 22. Oktober 2019, abgerufen am 30. Oktober 2019. 7. Meldung: Papst nennt die umstrittenen Figuren wörtlich „Statuen der Pachamama“! In: kath.net. 26. Oktober 2019, abgerufen am 30. Oktober 2019. 8. Chad Pecknold: Pope Francis apologizes that Amazon synod ‘Pachamama’ was thrown into Tiber River. In: Catholic News Agency. 25. Oktober 2019, abgerufen am 30. Oktober 2019. 9. Österreichischer Lebensschützer warf "Pachamama"-Figuren in Tiber. katholisch.de vom 4. November 2019 10. Aktivist Tschugguel: "Bin auf alles gefasst". Die Tagespost vom 7. November 2019 11. Articolo 404 Codice Penale: Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose. 2. Absatz. Abruf am 30. April 2023 12. David Ramos: Priester verbrennt in Mexiko Darstellungen der "Pachamama" (Bericht und Video). Catholic News Agency vom 5. November 2019 13. Marcel Mauss: Die Gabe: Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften. 2. Auflage. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1994, ISBN 3-518-28343-X, S. 47 (Erstauflage 1990). |

参考文献 1. Qheswa simi hamut『ana kuraq suntur: Simi Taqe Qheswa - Español - Qheswa. Cusco 2006, p. 373: 「pacha. s. Mundo, tierra」 (スペイン語)。 2. Teofilo Laime Ajacopa: Iskay simipi yuyayk』ancha. ラパス 2007年、75ページ:「pacha. s. 時代。pacha. s. 世界。大地。pacha. s. 時間。pacha. s. 宇宙、コスモス、世界」(スペイン語)。 3. カール・ルドルフ・ヴェルンハルト:『民族宗教:宗教の普遍的要素』。トポス社、ケヴェラー 2004年、 ISBN 3-7867-8545-7, p. 144. 4. 報道:先住民像が騒動を引き起こす:ミッシオがアマゾン・シノド前に「パチャママの祈り」を発表。katholisch.de. 2019年10月30日、2019年10月30日閲覧。 5. ニュース:アマゾン地域シノド:レパムが像の盗難を非難。出典:バチカンニュース。2019年10月22日、2019年10月30日閲覧。 6. ニュース:シェーンボルン枢機卿がフランシスコ教皇を批判から擁護。出典:kath.net。2019年10月22日、2019年10月30日閲覧。 7. 報道:教皇が論争の的となった像を文字通り「パチャママ像」と呼んだ!カトリックネット掲載。2019年10月26日、2019年10月30日閲覧。 8. チャド・ペックノルド:教皇フランシスコ、アマゾン・シノドの「パチャママ」像がテヴェレ川に投げ込まれた件について謝罪。カトリック通信社掲載。2019年10月25日、2019年10月30日閲覧。 9. オーストリアの生命擁護活動家が「パチャママ」像をテヴェレ川に投げ込んだ。katholisch.de 2019年11月4日付 10. 活動家チュグエル:「あらゆる事態に備えている」。Die Tagespost 2019年11月7日付 11. 刑法第404条:宗教的信仰に対する侮辱または物損による冒涜。第2項。2023年4月30日アクセス 12. デビッド・ラモス:メキシコの司祭が「パチャママ」像を焼却(報道と動画)。カトリック通信社 2019年11月5日付 13. マルセル・モース:『贈与:原始社会における交換の形態と機能』。第2版。スールカンプ社、フランクフルト・アム・マイン、1994年、ISBN 3-518-28343-X、47頁(初版1990年)。 |

| https://de.wikipedia.org/wiki/Pachamama |

リ ンク

文 献

そ の他の情報

CC

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099