ワルター・ミグノーロ「境界のグノーシス」について

Walter Mignolo's Border Gnosis

ワルター・ミグノーロ「境界のグノーシス」について

Walter Mignolo's Border Gnosis

「明らかにしようとめざしているのは、ある操作のロジックなのであり、そのモデルを求めよう とすれば、姿を変える魚だとか、変幻自在な昆虫だとかが幾千年[ママ]もの昔からそなえてきた狡知にまでさかのぼれなければならないだろう。いずれにせよ それは、いまや西欧を支配している合理性によって神秘化され、見えなくなってしまったロジックなのである」——ミシェル・ド・セルトー(2021:16)

「境域を超える(Crossing- Borders)」という意味の限りなく個人的な秘技的特質のことである。それを「境界越境のグノーシス」と呼ぼう。「境界越境のグノーシス」は、実際に それを行った人/行っているひとには、きわめて多義的な意味をもつ。この意味によき意味しかもたない人は、不法な労働移民や難民(経済および政 治)が無理にでも禁じられた国境を越境して領域侵犯(transgression)のイメージを抱くことができない、哀れな人たちである。他方で、審査官 に取り調べをうける、賄賂を要求される、軍人から銃を向けられる、などなど、領域侵 犯(transgression) のある経験者は、ビジネスエリートが、境域を超えた(Crossing-Borders)を能天気に称揚する際に、「な んて幸 せな人なのだろうか!」と感慨を新たにするだろう。それぐらい価値の広がりがあるのである(→「グ ノーシズム」「フィールドワークの時空間」)

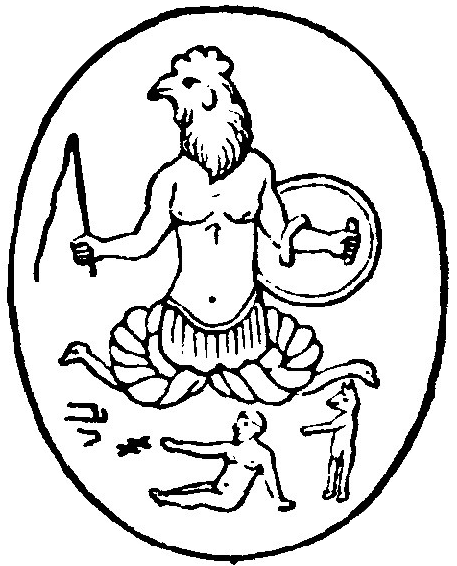

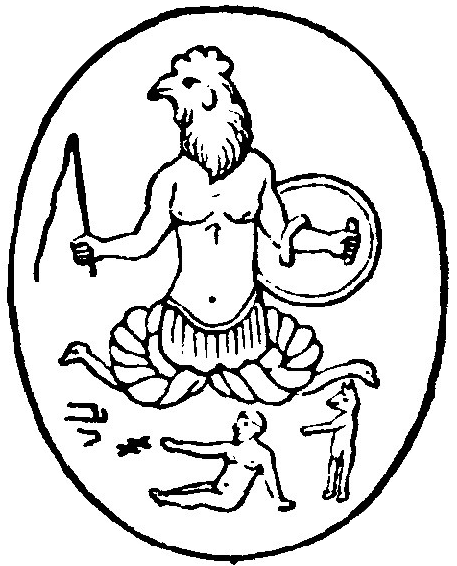

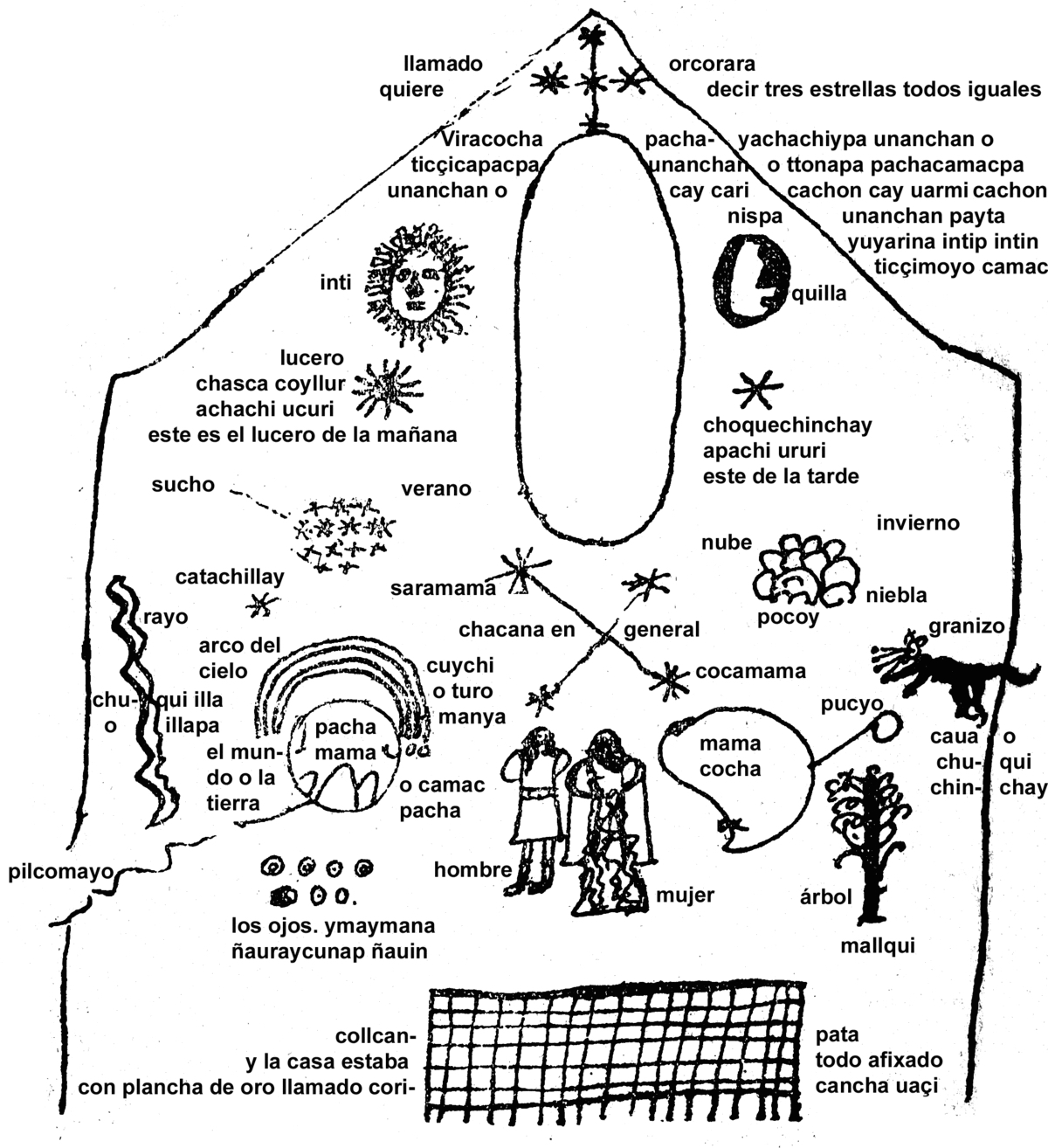

left, Silko's Map on "Almanac of the dead"; right, Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamayhua (Virreinato del Perú, fines del siglo XVI - siglo XVII) fue un cronista indígena peruano, autor de la obra Relación de las antigüedades deste Reyno del Pirú, de breve extensión pero de gran valor por la información de tipo etnohistórico que proporciona. (see Mignolo 2000:158)- Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua, by Wiki.

「左は「死者の暦」に描かれたシルコの地図、右はフアン・デ・サンタ・クルス・パチャクチ・

ヤムキ・サルカマイフア(ペルー総督府、16世紀後半~17世紀)は、ペルーの先住民の年代記作家で、『ピルー王国の古代史』(Relación de

las antigüedades deste Reyno del Pirú)という著作の著者である。」

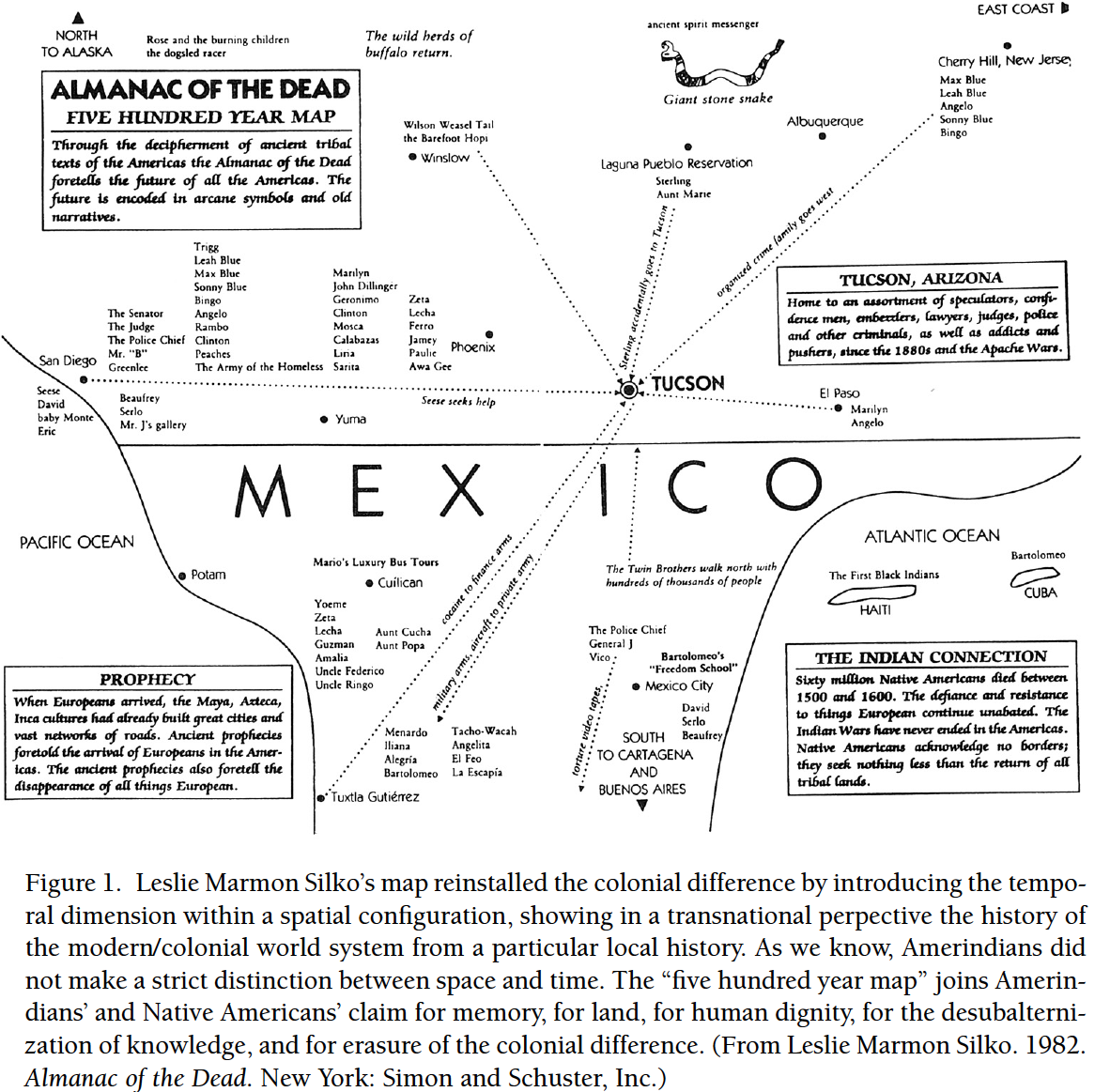

| Closeup of the Gutiérrez 1562 New World map. The town of Chicana is listed in the upper left of the map, which is the earliest recorded usage of Chicana/o.[Rodriguez, Roberto (June 7, 2017). "Rodriguez: The X in LatinX". Diverse: Issues In Higher Education. Cox, Matthews, and Associates. Retrieved August 4, 2019.] | グティエレスの1562年の新世界地図のクローズアップ。地図の左上に 「チカーナ」という町名が記載されており、これは「チカーナ/チカーノ」という名称 が記録上初めて使用された例だ。[ロドリゲス、ロベルト(2017年6月7日)。「ロドリゲス:ラテンXのX」。『Diverse: Issues In Higher Education』。Cox, Matthews, and Associates。2019年8月4日に閲覧。] |

| transgression: the act or process of breaking a law or moral rule, or an example of this:1) Who is supposed to have committed these transgressions? 2) Adolescence is a period marked by fascination with the transgression of rules. | transgression:法律や道徳的規則を破る行為やその過程、

またはその例:1) 誰がこれらの違反を犯したとされているのか?2) 青年期は規則違反に魅了される時期である。 |

Walter Mignolo (1941- ) はアルゼンチン生まれの記号学者・歴史家・思想家。Local Histories / Global Designs : Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border Thinking, 2000において、「境界のグノーシス(border )」を提唱している。

図 書の解説によると「帝国/植民地の国境地において住まうことによる感じとられ、そして 知りえること」が、この境界のグノーシスということだ。

★

ボーダー・グノーシス

| "Local Histories/Global Designs is an extended argument about the "coloniality" of power by one of the most innovative Latin American and Latino scholars. In a shrinking world where sharp dichotomies, such as East/West and developing/developed, blur and shift, Walter Mignolo points to the inadequacy of current practices in the social sciences and area studies. He explores the crucial notion of "colonial difference" in the study of the modern colonial world and traces the emergence of an epistemic shift, which he calls "border thinking." Further, he expands the horizons of those debates already under way in postcolonial studies of Asia and Africa by dwelling in the genealogy of thoughts of South/Central America, the Caribbean, and Latino/as in the United States. His concept of "border gnosis," or sensing and knowing by dwelling in imperial/colonial borderlands, counters the tendency of occidentalist perspectives to manage, and thus limit, understanding. In a new preface that discusses Local Histories/Global Designs as a dialogue with Hegel's Philosophy of History, Mignolo connects his argument with the unfolding of history in the first decade of the twenty-first century. " | 「『Local Histories/Global Designs』は、ラテンアメリカおよびラテン系研究者のなかでも最も革新的な研究者の一人による、権力の「植民地性」に関する拡張された議論である。 東西、先進国と発展途上国といった鋭い二項対立がぼやけ、変化する世界が縮小するなか、ウォルター・ミグノロは社会科学および地域研究における現在の実践 の不十分さを指摘する。彼は、近代の植民地世界の研究における「植民地的差異」という重要な概念を探求し、彼が「境界思考」と呼ぶ認識論の転換の出現をた どっている。さらに、南米・中米、カリブ海地域、そして米国のラテン系住民の思想の系譜に焦点を当てることで、アジアやアフリカのポストコロニアル研究で 既に始まっている議論の視野を広げている。彼の「境界のグノーシス」という概念は、すなわち、帝国/植民地の境界地域に身を置くことで感知し理解するとい うもので、西洋中心主義的な視点が理解を管理し、限定的なものとする傾向に反論するものである。ヘーゲルの『歴史哲学』との対話として「ローカル・ヒスト リー/グローバル・デザイン」を論じた序文で、ミグノロは自らの主張を21世紀最初の10年間の歴史の展開と結びつけている。」 |

| ”Explores the crucial notion of "colonial difference" in the study of the modern colonial world and traces the emergence of an epistemic shift, which author calls "border thinking". This title expands the horizons of debates under way in postcolonial studies of Asia and Africa by dwelling in the genealogy of thoughts of South/Central America.” | 「近代の植民地世界研究における重要な概念である「植民地的な差異」を 探究し、著者が 「境界思考」と呼ぶ認識論的転換の出現をたどる。本書は、南米・中米の思想の系譜に焦点を当てることで、アジアとアフリカのポストコロニアル研究における 議論の地平を広げる。」 |

| 同書では、境界のグノーシス学/境界のグノーシス(ボーダー・グノセオ ロジー/ボー ダー・グノーシス)を定義して次のようにいう。 | |

| ".., I will use gnoseology as the discourse about gnosis and I will understand by gnosis knowledge in general, including doxa and episteme. Border gnosis as knowledge from a subaltern perspective is knowledge conceived from the exterior borders of the modern/colonial world system, and border gnoseology as a discourse about colonial knowledge is conceived at the conflictive intersection of the knowledge produced from the perspective of modern colonialisms (rhetoric, philosophy, science) and knowledge produced from the perspective of colonial modernities in Asia, Africa, and the Americas/Caribbean. Border gnoseology is a critical reflection on knowledge production from both the interior borders of the modern/colonial world system (imperial conflicts, hegemonic languages, directionality of translations, etc) and its exterior borders (imperial conflicts with cultures being colonized, as well as the subsequent stages of independence or decolonization)." (Mignolo 2000:11) | 「私は、グノーシスについての言説としてグノーシス学を用い、グノーシ スによる知識を、 ドクサやエピステーメーを含む一般的な知識として理解する。サバルタン的視点からの知識としての境界のグノーシスは、近代/植民地世界システムの外部境界 から着想された知識であり、植民地的知識に関する言説としての境界のグノーシス学は、近代の植民地主義(修辞学、哲学、科学)の視点から生み出された知識 と、アジア、アフリカ、アメリカ/カリブ海地域における植民地的近代の視点から生み出された知識の、対立的な交差点において着想されたものである。国境の 認識論は、近代/植民地世界システムの内部国境(帝国間の紛争、覇権的な言語、翻訳の方向性など)と外部国境(植民地化される文化との帝国間の紛争、およ びその後の独立や脱植民地化の段階)の両方から知識生産を批判的に考察するものである。」 |

| こ のグノーシスのアイディアは、最初、バレンティン・ムディンベ[V. Y. Mudimbe, b.1941](1988)"The Invention of Africa: Gnosis, Philosophy, and the Oder of Knowledge,"による「アフリカン・グノーシス(African gnosis)」から得られたことを、序文の6ページで示唆している(ミグノーロの本書の序文はインターネットで公開されている)。 | |

| "Mudimbe introduced the word gnosis to capture a wide range of forms of knowledge that “philosophy” and “epistemology” contributed to cast away. To seize the complexity of knowledge about Africa, by those who lived there for centuries and by those who went to Westernize it, the knowledge produced by travelers in the past and by the media in the present, underlining at the same time the crucial relevance of the “African traditional system of thought,” needed to conceptualize knowledge production beyond the two cultures" (pp.10-11). | 「ムディンベは、「哲学」や「認識論」が切り捨ててきた幅広い知識の形 態を捉えるため に、「グノーシス」という言葉を導入した。何世紀にもわたってアフリカに住んできた人々や、西洋化を進めてきた人々によるアフリカに関する知識の複雑さを 理解するためには、過去に旅行者が生み出した知識や、現在メディアが作り出す知識を把握する必要がある。同時に、「アフリカの伝統的思考体系」の重要な関 連性を強調し、2つの文化を超えた知識生産を概念化する必要がある。」 |

こ こでの2つの文化とは、謂うまでもないが西洋とアフリカの2つの文化的対立のことを指 している。しかし同様に、C.P.スノーの人文系と(自然)科学系の2つの学問領域の対 立の寓意をひいており、西洋の思考様式がつねに自己と他者峻別し、みずからの権力装置を経由して、そのような境界を警邏する(サイードのオリエンタリズム を想起されたい)ように他者表象するものとして描いている。

ま

た、グノーシスの原義に遡り、ミグノーロは、ハンス・ヨナスのグノーシス研究を紐解

き、その独特の知識の位置(とりわけ神学的=道徳的な側面)に着目している (Mignolo 2000:11-12)。

グノーシスとは、

そのような他者(=西洋にとっての自己)と自己(=西洋にとっての他

者)のとの間のボーダーからうまれる(人文学とも自然科学とも尽き難い「非西洋」的な)知恵の系譜である。

書 肆紹介による章立ては次のようになっている。

★The invention of Africa : gnosis, philosophy, and the order of knowledge / V.Y. Mudimbe, : pbk,: J. Currey : pbk. - Bloomington : Indiana University Press , c1988. - (African systems of thought)

INTRODUCTION

I. Discourse of Power and Knowledge of Otherness

II. Questions of Method

III. The Power of Speech

IV. E. W. Blyden's Legacy and Questions

V. The Patience of Philosophy

Conclusion: The Geography of a Discourse

APPENDIX. ETHIOPIAN SOURCES OF KNOWLEDGE

BIBLIOGRAPHY

INDEX

リ ンク

文 献

そ

の他の情報

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

For all undergraduate students!!!, you do not paste but [re]think

my

message.

Remind Wittgenstein's phrase, "I should not like my writing to spare other people the trouble of thinking. But, if possible, to stimulate someone to thoughts of his own," - Ludwig Wittgenstein

++

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

☆

☆

☆