ラウル・プレビッシュ

Raúl Prebisch, 1901-1986

☆ラウル・プレビッシュ(Raúl Prebisch;1901

年4月17日 -

1986年4月29日)は、アルゼンチンの経済学者である。構造主義経済学への貢献で知られ、経済依存理論の基礎となったプレビス=シンガー仮説を提唱し

た。1950年にはラテンアメリカ経済委員会(ECLAまたはCEPAL)の事務局長に就任した。[1]

同年、彼は非常に影響力のある研究『ラテンアメリカの経済発展とその主要な問題』を発表した。[1]

| Raúl Prebisch (April

17, 1901 – April 29, 1986) was an Argentine economist known for his

contributions to structuralist economics such as the Prebisch–Singer

hypothesis, which formed the basis of economic dependency theory. He

became the executive director of the Economic Commission for Latin

America (ECLA or CEPAL) in 1950.[1] In 1950, he also released the very

influential study The Economic Development of Latin America and its

Principal Problems.[1] |

ラ

ウル・プレビッシュ(1901年4月17日 -

1986年4月29日)は、アルゼンチンの経済学者である。構造主義経済学への貢献で知られ、経済依存理論の基礎となったプレビッシュ=シンガー仮説を提

唱した。1950年にはラテンアメリカ経済委員会(ECLAまたはCEPAL)の事務局長に就任した。[1]

同年、彼は非常に影響力のある研究『ラテンアメリカの経済発展とその主要な問題』を発表した。[1] |

| Early years He was born in Tucumán, Argentina, to German settlers and studied at the University of Buenos Aires Faculty of Economic Sciences, where he later taught. His brother Alberto Prebisch became a well-known architect. As a young man his writing was marked by a complete adherence to the idea of free-trade[1] but in the 1930s, as a result of the Great Depression he "converted" to protectionism. His previous beliefs had been supported by the spectacular economic growth of Argentina from the 1860s to 1920s as the country exported a large amount of beef and wheat to the United Kingdom. However, by the 1930s the Great Depression and the growing economic dominance of the United States, which exported beef and wheat rather than buying them, had significantly hurt the Argentinian economy. |

初期の経歴 彼はアルゼンチンのトゥクマンでドイツ人移民の家庭に生まれ、ブエノスアイレス大学経済学部で学び、後に同大学で教鞭を執った。兄のアルベルト・プレビッ シュは著名な建築家となった。若き日の彼の著作は自由貿易思想への完全な帰依[1]に特徴づけられていたが、1930年代の大恐慌を契機に保護貿易主義へ 「転向」した。彼の以前の信念は、1860年代から1920年代にかけてアルゼンチンが英国へ大量の牛肉と小麦を輸出し、目覚ましい経済成長を遂げたこと に支えられていた。しかし1930年代には、大恐慌と、牛肉や小麦を輸入せず自ら輸出する米国による経済的支配力の拡大が、アルゼンチン経済に深刻な打撃 を与えたのである。 |

| Centre and periphery The plight of Argentina forced Prebisch to reexamine the principle of comparative advantage described by David Ricardo, marking the creation of a new school of economic thought in the late 1940s. Prebisch separated out the purely theoretical aspects of economics from the actual practice of trade and the power structures that underlie trading institutions and agreements. His resulting division of the world into the economic "centre", consisting of industrialised nations such as the U.S., and the "periphery", consisting of primary producers, remains used to this day. As president of the Central Bank of Argentina he had noticed that during the Great Depression the prices of primary products, such as agricultural goods, fell much more than the prices of manufactured secondary products. However, he and his colleagues were unable to specify the exact mechanism for the difference, beyond hypothesizing that supply conditions of primary and secondary goods were different in that while farmers planted the same amount every year regardless of the price they would get, manufacturers were able to reduce or increase capacity to respond to expected changes in demand. However, these ideas remained unformed until he was appointed executive director of the Economic Commission for Latin America (ECLA or CEPAL) in 1950.[1] In 1950, he released a study The Economic Development of Latin America and its Principal Problems [1] that stated what is now known as the Prebisch–Singer hypothesis. German economist Hans Singer had separately arrived at a similar conclusion as Prebisch at roughly the same time, although his paper used a more empirical approach based on analysis of world trade statistics. The hypothesis begins with the observation that in the present world system the periphery produces primary goods to export to the center, and the centre produces secondary goods for export to the periphery. According to the hypothesis, as technology improves, the centre is able to retain the savings made, since it can retain higher wages and profits through developed unions and commercial institutions. At the periphery, companies and workers are weaker, and have to pass on technical savings to their customers in the form of lower prices. Prebisch pointed to the decline in the terms of trade between industrialised and non-industrialised countries, which meant peripheral nations had to export more to get the same value of industrial imports. Through this system, all of the benefits of technology and international trade would accrue to the centre.[2] Due to Prebisch's influence the ECLA became the center of Third World activism in the UN, giving birth to the Latin American school of structuralist economics. While many scholars perceive Prebisch as supporting import substitution industrialization (ISI), in which a nation progressively changes its imports and internal production, focusing on industrialization, at the cost of imported "superfluous" goods in favor of capital and intermediate goods for a given period of time, Prebisch criticized protectionism, especially that practiced by Juan Perón in Argentina, since 1956 and ISI since at least 1963.[3] He advocated industrialization and economic cooperation, including through trade, among developing countries. The International Institute of Social Studies (ISS) awarded its Honorary Fellowship to Raúl Prebisch in 1977. |

中心と周辺 アルゼンチンの窮状はプレビッシュに、デイヴィッド・リカードが提唱した比較優位(comparative advantage) 原理の再検討を迫った。これが1940年代後半に新たな経済思想学派の誕生を告げる契機となった。プレビッシュは経済学の純粋理論的側面を、実際の貿易実 践や貿易機関・協定の根底にある権力構造から分離した。その結果、世界は経済的な「中心」と「周辺」に分けられた。中心は米国などの工業国民で構成され、 周辺は一次産品生産国で構成される。この区分は今日まで用いられている。アルゼンチン中央銀行総裁として、彼は大恐慌期に農産物などの一次産品価格が、工 業製品である二次産品価格よりも大幅に下落したことに気づいていた。しかし彼と同僚たちは、一次産品と二次産品の供給条件が異なるという仮説(農家は価格 に関わらず毎年同じ量を生産するが、製造業者は需要変動を見越して生産能力を増減できる)を超えて、この差異の正確なメカニズムを特定できなかった。 しかし、これらの考えは1950年にラテンアメリカ経済委員会(ECLAまたはCEPAL)の事務局長に任命されるまで、未完成のままであった[1]。 1950年、彼は『ラテンアメリカの経済発展とその主要な問題』[1]という研究を発表し、現在プレビッシュ・シンガー仮説として知られる理論を提唱し た。ドイツの経済学者ハンス・シンガーは、ほぼ同時期にプレビッシュとは別個に同様の結論に達していた。ただし彼の論文は世界貿易統計の分析に基づくより 実証的なアプローチを採用していた。この仮説は、現在の世界システムにおいて周辺部 が一次産品を生産して中心部へ輸出する一方、中心部は二次産品を生産して周辺部へ輸出するという観察から始まる。この仮説によれば、技術が進歩するにつ れ、中心地は貯蓄を保持できる。なぜなら、発達した労働組合や商業制度を通じて、より高い賃金と利益を維持できるからだ。一方、周辺地では企業と労働者が 弱く、技術的節約分を顧客に低価格という形で還元せざるを得ない。プレビッシュは工業国と非工業国間の交易条件悪化を指摘した。これは周辺国民が同価値の 工業製品輸入を得るため、より多くの輸出品を必要とすることを意味する。このシステムにより、技術と国際貿易の利益は全て中心部に集中するのだ[2]。 プレビッシュの影響により、ECLA(ラテンアメリカ経済委員会)は国連における第三世界活動の中核となり、ラテンアメリカ構造主義経済学派が誕生した。 多くの学者はプレビッシュを輸入代替工業化(ISI)の支持者と見なしている。これは国民が輸入品と国内生産を段階的に転換し、一定期間、輸入される「過 剰」財を犠牲にして資本財と中間財を優先し工業化に注力する政策である。しかしプレビッシュは保護貿易主義、特に1956年以降のアルゼンチンにおけるフ アン・ペロン政権の政策や、少なくとも1963年以降のISIを批判していた。[3] 彼は途上国間の工業化と経済協力、貿易を通じた協力を提唱した。 国際社会科学協会(ISS)は1977年、ラウル・プレビッシュに名誉フェローシップを授与した。 |

| UNCTAD secretary-general Between 1964 and 1969, he served as the founding secretary-general of the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Selected for his unparalleled reputation, he tried to forge UNCTAD into a body advocating the case of the whole developing world. His approach to development took a more trade-focused approach, advocating preferential access to the markets of developed countries and regional integration, building up trade between peripheral countries. Increasingly he stressed the extent to which developing countries had to bring growth by internal reforms rather than through external help. He publicly condemned ISI as having failed to bring proper development. Prebisch found his years at UNCTAD frustrating and "sterile" as it became increasingly bureaucratic and failed to achieve its main objectives. His sudden resignation in 1969 signified his loss of patience with the organisation's failures. |

国連貿易開発会議(UNCTAD)事務局長 1964年から1969年まで、国連貿易開発会議(UNCTAD)の初代事務局長を務めた。比類なき名声ゆえに選ばれた彼は、UNCTADを途上国全体の 利益を代弁する機関へと変革しようとした。彼の発展へのアプローチは貿易に重点を置き、先進国市場への優遇アクセスや地域統合を提唱し、周辺国間の貿易拡 大を図った。次第に彼は、途上国が外部援助ではなく国内改革によって成長をもたらす必要性を強調した。彼は公に、適切な発展をもたらせなかったとして自給 自足型工業化(ISI)を非難した。プレビッシュはUNCTADでの年月を苛立たしく「実りのない」ものと感じていた。組織が官僚化し、主要目標を達成で きなくなったためだ。1969年の突然の辞任は、組織の失敗に対する彼の忍耐の限界を示していた。 |

| Dependency theory During the 1960s, economists at the United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLA) developed an extension of Prebisch's thoughts on structuralism into dependency theory, in which economic development of the periphery is seen as a nearly impossible task. While dependency theory was the polar opposite of Prebisch and ECLA's original purpose, he continued to criticize the neo-classical economic forces that he felt were victimizing the global poor. |

従属理論 1960年代、国連ラテンアメリカ・カリブ経済委員会(ECLA)の経済学者たちは、プレビッシュの構造主義に関する考えを拡張し、周辺地域の経済発展は ほぼ不可能であるとする従属理論を構築した。従属理論はプレビッシュとECLAの当初の目的とは正反対のものだったが、彼は世界中の貧しい人々を犠牲にし ていると感じた新古典派経済学の力に対する批判を続けた。 |

| Legacy Prior to the takeover of Chile by the Augusto Pinochet regime, economic thought in the country, particularly the University of Chile, was dominated by his ideas.[4] |

レガシー アウグスト・ピノチェト政権がチリを掌握する以前、同国の経済思想、特にチリ大学では彼の思想が支配的であった。[4] |

| Works Prebisch, Raúl (1959). "Commercial Policy in the Underdeveloped Countries". American Economic Review. 49: 251–273. Raúl Prebisch, The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems (New York: United Nations, 1950) Raúl Prebisch (1970). Change and Development: Latin America's Great Task. Inter-American Development Bank. |

著作 プレビッシュ、ラウル(1959年)。「後進国における通商政策」。『アメリカ経済評論』。49: 251–273頁。 ラウル・プレビッシュ『ラテンアメリカの経済発展とその主要な問題』(ニューヨーク:国連、1950年) ラウル・プレビッシュ(1970年)。『変化と発展:ラテンアメリカの重大な課題』。米州開発銀行。 |

| Import substitution industrialization Unequal exchange Samir Amin Celso Furtado Fair trade Money doctor |

輸入代替工業化 不平等な交換 サミール・アミン セルソ・フルタド フェアトレード マネードクター |

| 1.

Cypher, James M.; Dietz, James L. (2009). The process of economic

development. London & New York: Routledge. ISBN 978-0-415-77103-0. 2. Bibi, Samuele (2024). Prebisch and the terms of trade. Resources Policy, 90, 104813. https://doi.org/10.1016/J.RESOURPOL.2024.104813 3. Dosman, Edgar J. (2008). The Life and Times of Raul Prebisch, 1901–1986. Montreal: McGill-Queen's University Press. pp. 396–397. 4. William J. Barber (December 1995). "Chile Con Chicago: A Review Essay". Journal of Economic Literature. 33 (4): 1941–1949. CiteSeerX 10.1.1.610.9445. JSTOR 2729318. |

1. サイファー、ジェームズ・M.;ディーツ、ジェームズ・L. (2009). 『経済発展の過程』. ロンドン&ニューヨーク:ラウトリッジ. ISBN 978-0-415-77103-0. 2. ビビ、サミュエレ (2024). 「プレビッシュと交易条件」. 『資源政策』, 90, 104813. https://doi.org/10.1016/J.RESOURPOL.2024.104813 3. ドスマン, エドガー・J. (2008). 『ラウル・プレビッシュの生涯と時代, 1901–1986』. モントリオール: マギル・クイーンズ大学出版局. pp. 396–397. 4. ウィリアム・J・バーバー (1995年12月). 「チリとシカゴ:評論的考察」. 『経済文献誌』. 33 (4): 1941–1949. CiteSeerX 10.1.1.610.9445. JSTOR 2729318. |

| Dosman, Edgar (2008). The Life and Times of Raúl Prebisch, 1901–1986. McGill-Queen's Press – MQUP. ISBN 978-0-7735-7464-9. Fitzgerald, E.V.K. "ECLA and the Formation of Latin American Economic Doctrine" in Latin America in the 1940s: War and Postwar Transitions, David Rock, ed. Berkeley and Los Angeles: University of California Press 1994, pp. 89–108. Flechsig, Steffen (1999), "Raul Prebisch's Contribution to a Humane World" in Global capitalism, liberation theology, and the social sciences: An analysis of the contradictions of modernity at the turn of the millennium (Andreas Mueller, Arno Tausch, and Paul Zulehner (Eds.), Nova Science Publishers, Hauppauge, Commack, New York Love, Joseph L. (1980). "Raúl Prebisch and the Origins of the Doctrine of Unequal Exchange". Latin American Research Review. 15 (3): 45–72. doi:10.1017/S0023879100033100. Matias E. Margulis (16 March 2017). The Global Political Economy of Raúl Prebisch. Taylor & Francis. ISBN 978-1-315-41460-7. Raúl Prebisch; David H. Pollock (2006). Raúl Prebisch: Power, Principle, and the Ethics of Development. BID-INTAL. ISBN 978-950-738-226-0. John Toye and Richard Toye (2006), Raúl Prebisch and the Limits of Industrialization. In Dosman E.J. (ed.) Raúl Prebisch: Power, Principle, and the Ethics of Development, IDB-INTAL. Toye, John; Toye, Richard (2003). "The origins and interpretation of the Prebisch-Singer thesis" (PDF). History of Political Economy. 35 (3): 437–467. doi:10.1215/00182702-35-3-437. hdl:10036/25832. S2CID 28151403. |

ドスマン、エドガー(2008)。『ラウル・プレビッシュの生涯と時代、1901–1986』。マギル・クイーンズ出版 – MQUP。ISBN 978-0-7735-7464-9。 フィッツジェラルド、E.V.K.「ECLAとラテンアメリカ経済学説の形成」『1940年代のラテンアメリカ:戦争と戦後移行期』デイヴィッド・ロック編、バークレーおよびロサンゼルス:カリフォルニア大学出版局、1994年、89–108頁。 フレクシグ、シュテフェン(1999)、「ラウル・プレビッシュの人間的な世界への貢献」『グローバル資本主義、解放の神学、そして社会科学:ミレニアム 転換期における近代性の矛盾の分析』(アンドレアス・ミュラー、アルノ・タウシュ、ポール・ツレーナー編、ノヴァ・サイエンス出版社、ニューヨーク州ハウ ポージ、コマック) ラヴ、ジョセフ・L.(1980年)。「ラウル・プレビッシュと不平等交換理論の起源」。『ラテンアメリカ研究レビュー』15巻3号:45–72頁。doi:10.1017/S0023879100033100。 マティアス・E・マルグリス(2017年3月16日)。『ラウル・プレビッシュのグローバル政治経済学』。テイラー&フランシス。ISBN 978-1-315-41460-7。 ラウル・プレビッシュ; デイビッド・H・ポロック(2006)。『ラウル・プレビッシュ:権力、原則、そして開発の倫理』。BID-INTAL。ISBN 978-950-738-226-0。 ジョン・トイとリチャード・トイ(2006年)、『ラウル・プレビッシュと工業化の限界』。ドスマン E.J.(編)『ラウル・プレビッシュ:権力、原則、そして開発の倫理』、IDB-INTAL。 トイ、ジョン;トイ、リチャード(2003年)。「プレビッシュ・シンガー論の起源と解釈」 (PDF). 政治経済史. 35 (3): 437–467. doi:10.1215/00182702-35-3-437. hdl:10036/25832. S2CID 28151403. |

| External links Paul Berthoud, A Professional Life Narrative, 2008, worked with Raúl Prebisch in CEPAL and UNCTAD, and offers testimony from the inside. Raúl Prebisch: Latin America's Keynes, The Economist, Mar 5th 2009 Profile at The International Institute of Social Studies (ISS) Prebisch in Argentina Raúl Prebisch and the challenges of development of the XXI century Website Dependency theory: the truth behind capitalist expansion? |

外部リンク ポール・ベルトゥー『プロフェッショナル・ライフ・ナラティブ』(2008年)は、ラウル・プレビッシュとCEPALおよびUNCTADで共に働き、内部からの証言を提供している。 ラウル・プレビスチ:ラテンアメリカのケインズ、『エコノミスト』誌、2009年3月5日 国際社会科学研究所(ISS)におけるプロフィール アルゼンチンにおけるプレビッシュ ラウル・プレビスチと21世紀の開発課題 ウェブサイト 従属理論:資本主義的拡張の背後にある真実? |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Prebisch |

★プレビッシュ=シンガー仮説(Prebisch–Singer hypothesis)

| In economics, the

Prebisch–Singer hypothesis (also called the Prebisch–Singer thesis)

argues that the price of primary commodities declines relative to the

price of manufactured goods over the long term, which causes the terms

of trade of primary-product-based economies to deteriorate. As of 2013,

recent statistical studies have given support for the idea.[1][2] The

idea was developed by Raúl Prebisch and Hans Singer in the late 1940s;

since that time, it has served as a major pillar of dependency theory

and policies such as import substitution industrialization (ISI). |

経済学において、プレビッシュ・シンガー仮説(プレビッシュ・シンガー

説とも呼ばれる)は、一次産品の価格が長期的に工業製品の価格に対して下落し、その結果、一次産品に依存する経済の交易条件が悪化すると主張する。

2013年時点では、最近の統計研究がこの考えを支持している。[1][2]

この考えは1940年代後半にラウル・プレビッシュとハンス・シンガーによって提唱された。それ以来、従属理論や輸入代替工業化(ISI)政策などの主要

な支柱として機能してきた。 |

| Theory A common explanation for this supposed phenomenon is that manufactured goods have a greater income elasticity of demand than primary products, especially food. Therefore, as incomes rise, the demand for manufactured goods increases more rapidly than demand for primary products. In addition, primary products have a low price elasticity of demand, so a decline in their prices tends to reduce revenue rather than increase it.[3] This theory implies that the very structure of the global market is responsible for the persistent inequality within the world system. This provides an interesting twist on Wallerstein's neo-Marxist interpretation of the international order which faults differences in power relations between 'core' and 'periphery' states as the chief cause for economic and political inequality (However, the Prebisch-Singer thesis also works with different bargaining positions of labour in developed and developing countries). Singer and Prebisch noticed a similar statistical pattern in long-run historical data on relative prices, but such regularity is consistent with a number of different explanations and policy stances. Later in his career, Prebisch argued that, due to the declining terms of trade primary producers face, developing countries should strive to diversify their economies and lessen dependence on primary commodity exports by developing their manufacturing industry[4] The hypothesis has lost some of its relevance in the last 30 years, as exports of simple manufactures have overtaken exports of primary commodities in most developing countries outside of Africa. For this reason, much of the recent research focuses less on the relative prices of primary products and manufactured goods, and more on the relationship between the prices of simple manufactures produced by developing countries and of complex manufactures produced by advanced economies. In 1998, Singer argued that the thesis he pioneered has joined the mainstream: One indication of this is that the PST is now incorporated, both implicitly and explicitly, in the advice given by the Bretton Woods Institutions to developing countries. They are warned to be prudent even when export prices are temporarily favourable and to guard against currency overvaluation and Dutch Disease, with all the unfavourable impact on the rest of the economy and all the dangers of macroeconomic instability which a sudden boom in a major export sector could imply. They are warned to remember that the outlook for commodity prices is not favourable and that windfalls will tend to be temporary, with the subsequent relapse likely to be greater than the temporary windfall. This is exactly the warning which the PST would give.[5] Recent statistical research has given the idea qualified support.[1][2] |

理論 この現象の一般的な説明として、工業製品は一次産品、特に食料品よりも所得弾力性が高いとされる。したがって所得が増加すると、工業製品への需要は一次産品よりも急速に伸びる。 さらに一次産品は価格弾力性が低いため、価格が下落すると収益が増えるどころか減少する傾向がある[3]。 この理論は、世界システム内の持続的な不平等は、グローバル市場そのものの構造に起因すると示唆している。これは、国際秩序を「中核」と「周辺」国家間の 力関係の違いが経済的・政治的不平等の主因とするウォーラースタインの新マルクス主義的解釈に、興味深い視点を加えるものである(ただし、プレビッシュ・ シンガーの理論は、先進国と発展途上国における労働力の交渉力の異なる差異とも整合する)。 シンガーとプレビッシュは、相対価格に関する長期歴史データに同様の統計的パターンを認めたが、この規則性は様々な異なる説明や政策スタンスと整合する。 プレビッシュは後年の研究で、一次産品生産者が直面する交易条件の悪化を理由に、発展途上国は製造業を発展させ経済の多様化を図り、一次産品輸出への依存 を軽減すべきだと主張した[4] この仮説は過去30年間でその妥当性を一部失った。アフリカ以外の多くの発展途上国では、単純な工業製品の輸出が一次産品輸出を上回るようになったためで ある。このため、近年の研究の多くは一次産品と工業製品の相対価格よりも、発展途上国が生産する単純工業製品と先進国が生産する複雑工業製品の価格関係に 焦点を当てている。 1998年、シンガーは自身が提唱したこの理論が主流となったと主張した: その一例として、ブレトンウッズ機関が発展途上国に与える助言には、暗黙的にも明示的にもPSTが組み込まれている。輸出価格が一時的に有利な状況下でも 慎重であるよう警告され、通貨高やオランダ病、主要輸出部門の急激な好況がもたらす経済全体への悪影響やマクロ経済不安の危険性に警戒するよう促される。 商品価格の見通しは芳しくなく、臨時収入は一時的な傾向があり、その後の落ち込みは一時的な臨時収入を上回る可能性が高いことを肝に銘じるよう警告されて いる。これはまさにPSTが示す警告そのものだ。[5] 最近の統計研究はこの考えを限定的に支持している。[1][2] |

| History Prebisch's lectures from 1945 to 1949 revealed the development of the theoretical strands of his argument.[6] What he did not have was a statistical argument. In February 1949, Hans Singer, then working in the United Nations Department of Economic Affairs in New York City, published a paper titled "Post-war Price Relations between Under-developed and Industrialized Countries", which suggested that the terms of trade of underdeveloped countries had declined significantly between 1876 and 1948. Inspired by this, Raúl Prebisch presented a paper of his own discussing the decline at the United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbeans second annual meeting, in Havana in May 1949.[7] Therefore, the statistical argument about the long-term trend in terms of trade of underdeveloped countries must be attributed to Singer. However, both seem to have independently invented similar explanations, stressing that the terms of trade moved against the 'borrowing' (i.e., underdeveloped) and in favour of the 'investing' (i.e., developed) countries. However, Prebisch specifically deals with the economic cycle and highlights to a greater extent than Singer the reasons for the different behaviour of wages in developed and underdeveloped countries, and received much greater recognition for his work, in part because of efforts by industrialized countries like the United States to distance themselves from his work. |

歴史 プレビッシュが1945年から1949 年にかけて行った講義は、彼の主張の理論的展開を示していた。[6] しかし彼に欠けていたのは統計的根拠だった。1949年2月、当時ニューヨークの国連経済局に勤務していたハンス・シンガーが「戦後の未開発国と工業国間 の価格関係」と題する論文を発表した。この論文は、1876年から1948年にかけて未開発国の交易条件が著しく低下したことを示唆していた。これに触発 されたラウル・プレビッシュは、1949年5月にハバナで開催された国連ラテンアメリカ・カリブ経済委員会第2回年次総会で、この低下について論じた自身 の論文を発表した。[7] したがって、後進国の交易条件の長期的傾向に関する統計的議論はシンガーに帰属させねばならない。しかし両者は独立して類似の説明を考案したようで、交易 条件が「借入国」(すなわち後進国)に不利に、そして「投資国」(すなわち先進国)に有利に動いた点を強調している。しかしプレビッシュは特に経済循環を 扱い、シンガーよりもさらに強く、先進国と未開発国における賃金の異なる動きの理由を強調した。彼の研究はより大きな評価を得たが、その一因は米国などの 工業国が彼の研究から距離を置こうとした努力にもあった。 |

| Celso Furtado Developmental economics Group of 77 Structuralist economics United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) Unequal exchange |

セルソ・フルタド 開発経済学 77カ国グループ 構造主義経済学 国連貿易開発会議(UNCTAD) 不平等な交換 |

| 1. Rabah Arezki; Kaddour Hadri;

Prakash Loungani; Yao Rao (August 2013). "Testing the Prebisch-Singer

hypothesis since 1650: evidence from panel techniques that allow for

multiple breaks" (PDF). International Monetary Fund. Retrieved 30

October 2014. 2. David I. Harvey; Neil M. Kellard; Jakob B. Madsen; Mark E. Wohar (April 2010). "The Prebisch–Singer hypothesis: four centuries of evidence". The Review of Economics and Statistics. 92 (2): 367–377. doi:10.1162/rest.2010.12184. S2CID 57569448. Retrieved 30 October 2014. 3. Bibi, Samuele (2024). Prebisch and the terms of trade. Resources Policy, 90, 104813. https://doi.org/10.1016/J.RESOURPOL.2024.104813 4. Bibi, Samuele (2024). Prebisch and the terms of trade. Resources Policy, 90, 104813. https://doi.org/10.1016/J.RESOURPOL.2024.104813 5. Singer, Hans (1998) The South Letter (30) "The Terms of Trade Fifty Years Later - Convergence and Divergence" 6. Joseph L. Love (1980). "Raul Prebisch and the Origins of the Doctrine of Unequal Exchange". Latin American Economic Review. 15 (3): 45–72. JSTOR 2502991. 7. John Toye; Richard Toye (2003). "The origins and interpretation of the Prebisch-Singer thesis". History of Political Economy. 35 (3): 437–467. doi:10.1215/00182702-35-3-437. hdl:10036/25832. S2CID 28151403. |

1. ラバ・アレズキ; カドゥール・ハドリ;

プラカシュ・ラウンガニ; ヤオ・ラオ (2013年8月).

「1650年以降のプレビッシュ=シンガー仮説の検証:複数の転換点を許容するパネル分析手法による証拠」 (PDF). 国際通貨基金.

2014年10月30日閲覧。 2. デイヴィッド・I・ハーヴェイ; ニール・M・ケラード; ヤコブ・B・マドセン; マーク・E・ウォーハー (2010年4月). 「プレビッシュ・シンガー仮説:四世紀にわたる実証」. 『経済統計学レビュー』. 92 (2): 367–377. doi:10.1162/rest.2010.12184. S2CID 57569448. 2014年10月30日取得。 3. ビビ、サミュエル(2024)。プレビッシュと交易条件。資源政策、90、104813。https://doi.org/10.1016/J.RESOURPOL.2024.104813 4. ビビ、サミュエル(2024)。プレビッシュと交易条件。資源政策、90、104813。https://doi.org/10.1016/J.RESOURPOL.2024.104813 5. シンガー、ハンス(1998)『ザ・サウス・レター』(30)「交易条件50年後 - 収束と発散」 6. ジョセフ・L・ラブ (1980). 「ラウル・プレビッシュと不平等交換学説の起源」. ラテンアメリカ経済レビュー. 15 (3): 45–72. JSTOR 2502991. 7. ジョン・トイ; リチャード・トイ (2003). 「プレビッシュ・シンガー論の起源と解釈」『政治経済史』35巻3号:437–467頁。doi:10.1215/00182702-35-3-437。 hdl:10036/25832。S2CID 28151403。 |

★構造主義経済学(Structuralist economics)

| Structuralist economics

is an approach to economics that emphasizes the importance of taking

into account structural features (typically) when undertaking economic

analysis. The approach originated with the work of the Economic

Commission for Latin America (ECLA or CEPAL) and is primarily

associated with its director Raúl Prebisch and Brazilian economist

Celso Furtado. Prebisch began with arguments that economic inequality

and distorted development was an inherent structural feature of the

global system exchange. As such, early structuralist models emphasised

both internal and external disequilibria arising from the productive

structure and its interactions with the dependent relationship

developing countries had with the developed world. Prebisch himself

helped provide the rationale for the idea of import substitution

industrialization, in the wake of the Great Depression and World War

II.[1] The alleged declining terms of trade of the developing

countries, the Singer–Prebisch hypothesis, played a key role in this.[2] |

構造主義経済学とは、経済分析を行う際に(典型的には)構

造的特徴を考慮することの重要性を強調する経済学の手法である。この手法はラテンアメリカ経済委員会(ECLAまたはCEPAL)の研究に端を発し、主に

その委員長ラウル・プレビッシュとブラジル人経済学者セルソ・フルタドと結びついている。プレビッシュは、経済的不平等と歪んだ発展が世界システム交換の

固有の構造的特徴であるという主張から始めた。したがって初期の構造主義モデルは、生産構造と、発展途上国が先進国と持つ依存関係との相互作用から生じ

る、内部および外部の不均衡の両方を強調した。プレビッシュ自身は大恐慌と第二次世界大戦の後、輸入代替工業化の理念に対する理論的根拠を提供するのに貢

献した[1]。発展途上国の貿易条件の悪化とされる現象、すなわちシンガー=プレビッシュ仮説(Prebisch–Singer hypothesis)が、この中で重要な役割を果たした[2]。 |

| Details Dutt and Ros[3] argue that structuralist economists try to identify specific rigidities, lags as well as other characteristics of the structure of developing countries in order to assess the way economies adjust and their responsiveness to development policies. A normal assumption within this approach is that the price mechanism fails as an equilibrating mechanism, to deliver steady growth, to produce a "desired" income distribution.[4] Nixson[5] reports Bitar's[6] argument that there had become a broad consensus on what amounted to the neostructuralist approach. This included the recognition of: the importance of political and institutional factors in the analysis of economic problems. of the need to raise the level of domestic saving in order to raise the rate of investment given that external sources of finance are likely to be hard to come by inflation as a "social phenomenon" requiring for its elimination social, psychological and political-institutional changes, as well as orthodox monetary and fiscal policies. the false nature of dilemmas between for example ISI and EOI — planning and the market — agriculture and industry. the need to strengthen the productive and technological base. the importance of trying to improve the terms on which countries are integrated into the global economy and to improve international competitiveness. structural adjustment as only one component of structural change. More recent contributions to structuralist economics have highlighted the importance of institutions and distribution across both productive sectors and social groups. These institutions and sectors may be incorporated macroeconomic or multisectoral models. At the macroeconomic level modern structuralists would trace the origins of their approach to Kalecki's Problems of Financing Economic Development in a Mixed Economy.[7] Fitz Gerald’s version of this model of an industrializing economy has three commodity markets (food, manufactures and capital goods), foreign trade and income distribution which underpin the specification of a financial-sector with savings, investment, fiscal and monetary balances.[8] For multisectoral models Social Accounting Matrices (SAMs) (an extension to input-output tables) are often used.[9] Lance Taylor has provided both a technical introduction to a form of structuralist economics and critique of more mainstream approaches.[10] |

詳細 ダットとロス[3]は、構造主義経済学者が発展途上国の経済構造における特定の硬直性、遅延その他の特性を特定しようとするのは、経済の調整方法や開発政策への反応性を評価するためだと論じている。このアプローチにおける通常の仮定は、価格メカニズムが 均衡化メカニズムとして機能せず、 安定した成長をもたらさず、 「望ましい」所得分配を生み出さないというものだ。[4] ニクソン[5]は、ビター[6]の主張を報告している。それによれば、新構造主義的アプローチの核心について広範な合意が形成されていた。これには以下の認識が含まれていた: 経済問題の分析における政治的・制度的要因の重要性。 外部資金源の確保が困難な状況下では、投資率を高めるために国内貯蓄水準を引き上げる必要性 インフレを「社会的現象」と捉え、その消去法による解消には正統的な金融・財政政策に加え、社会的・心理的・政治制度的変革が不可欠であること 例えば自給経済と輸出志向経済、計画経済と市場経済、農業と工業といった二者択一のジレンマは虚構であること 生産的・技術的基盤の強化の必要性。 各国が世界経済に統合される条件の改善と国際競争力の向上の重要性。 構造調整は構造変化の一要素に過ぎない。 構造主義経済学への近年の貢献は、制度と生産部門・社会集団間の分配の重要性を強調している。これらの制度と部門は、マクロ経済モデルや多部門モデルに組 み込まれる可能性がある。マクロ経済レベルでは、現代の構造主義者は自らのアプローチの起源をカレッキの『混血の経済における経済発展の資金調達問題』に 求める[7]。フィッツジェラルドが提唱したこの工業化経済モデルは、三つの商品市場(食糧、工業製品、資本財)、対外貿易、所得分配を基盤とし、貯蓄・ 投資・財政・金融の均衡を伴う金融セクターの仕様を規定する。[8] 多部門モデルでは、社会会計マトリクス(SAMs)(産業連関表の拡張)が頻繁に用いられる。[9] ランス・テイラーは、構造主義経済学の一形態への技術的導入と、より主流なアプローチへの批判の両方を提供している。[10] |

| New structural economics New structural economics is an economic development strategy developed by World Bank Chief Economist Justin Yifu Lin.[11] The strategy combines ideas from both neoclassical economics and structural economics.[11] |

新構造経済学 新構造経済学とは、世界銀行チーフエコノミストである林毅夫が提唱した経済開発戦略である。この戦略は新古典派経済学と構造経済学の両方の思想を融合させたものである。 |

| Dependency theory Singer–Prebisch thesis Gustavo Garza Villarreal Developmentalism World-systems theory Hierarchy theory Big History |

従属理論 シンガー=プレビッシュの命題 グスタボ・ガルサ・ビジャレアル 開発主義 世界システム論 階層理論 ビッグ・ヒストリー |

| 1. Hunt, Michael (2016). The World Transformed, 1945 to the Present. New York City: Oxford. pp. 227–230. ISBN 978-0-19-937102-0. 2. Palma, J.G. (1987). "structuralism," The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 4, pp. 527-531. 3. Dutt, Amitava Krishna and Ros, Jaime (2003) Development Economics and Structuralist Macroeconomics: Essays in honor of Lance Taylor, Edward Elgar, p. 55. 4. Dutt, Amitava Krishna and Ros, Jaime (2003) Development Economics and Structuralist Macroeconomics: Essays in honor of Lance Taylor, Edward Elgar 5. Colman, D. and Nixson, F. (1994) Economics of Change in Less Developed Countries, Harvester Wheatsheaf, p. 454 6. Bitar, S. (1988) Neoconservatism versus Neostructuralism in Latin America, CEPAL Review, No. 34. 7. Kalecki, M (1970) Problems of Financing Economic Development in a Mixed Economy. 8. FitzGerald, E. V.K. (1990) Kalecki on Financing Development: An Approach to the Macroeconomics of the Semi-industrialised Economy Cambridge Journal of Economics, vol. 14, issue 2, pages 183-203. 9. Taylor, L (1983) Structuralist macroeconomics: Applicable models for the third world, Basic Books, New York 10. Taylor, L (2004) Reconstructing Macroeconomics: Structuralist Proposals and Critiques of the Mainstream, Harvard University Press. 11. Lin, Justin. "New Structural Economics A Framework for Rethinking Development and Policy" (PDF). The World Bank. Retrieved March 7, 2015. |

1. ハント、マイケル(2016)。『変貌する世界:1945年から現在まで』。ニューヨーク:オックスフォード。pp. 227–230。ISBN 978-0-19-937102-0。 2. パルマ, J.G. (1987). 「構造主義」, 『ニュー・パルグレイブ経済学辞典』第4巻, pp. 527-531. 3. ダット, アミタヴァ・クリシュナ と ロス, ハイメ (2003) 『開発経済学と構造主義マクロ経済学: ランス・テイラーへのオマージュ論文集』, エドワード・エルガー, p. 55. 4. Dutt, Amitava Krishna and Ros, Jaime (2003) 『開発経済学と構造主義的マクロ経済学:ランス・テイラーへの献呈論文集』, Edward Elgar 5. Colman, D. and Nixson, F. (1994) 『後進国における変革の経済学』, Harvester Wheatsheaf, p. 454 6. ビター、S.(1988)『ラテンアメリカにおける新保守主義対新構造主義』CEPALレビュー、第34号。 7. カレツキ、M(1970)『混血の経済における経済発展の資金調達問題』 8. フィッツジェラルド、E. V.K. (1990) 開発資金調達に関するカレッキ:半工業化経済のマクロ経済学へのアプローチ 『ケンブリッジ経済学ジャーナル』第14巻第2号、183-203頁。 9. テイラー、L (1983) 構造主義マクロ経済学:第三世界への適用可能なモデル、ベーシック・ブックス、ニューヨーク 10. Taylor, L (2004) 『マクロ経済学の再構築:構造主義的提案と主流派への批判』ハーバード大学出版局 11. Lin, Justin. 「新構造経済学:開発と政策を再考するための枠組み」 (PDF). 世界銀行. 2015年3月7日取得。 |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Structuralist_economics |

★比較優位(Comparative advantage)

| Comparative advantage

in an economic model is the advantage over others in producing a

particular good. A good can be produced at a lower relative opportunity

cost or autarky price, i.e. at a lower relative marginal cost prior to

trade.[1] Comparative advantage describes the economic reality of the

gains from trade for individuals, firms, or nations, which arise from

differences in their factor endowments or technological progress.[2] David Ricardo developed the classical theory of comparative advantage in 1817 to explain why countries engage in international trade even when one country's workers are more efficient at producing every single good than workers in other countries. He demonstrated that if two countries capable of producing two commodities engage in the free market (albeit with the assumption that the capital and labour do not move internationally[3]), then each country will increase its overall consumption by exporting the good for which it has a comparative advantage while importing the other good, provided that there exist differences in labor productivity between both countries.[4][5] Widely regarded as one of the most powerful[6] yet counter-intuitive[7] insights in economics, Ricardo's theory implies that comparative advantage rather than absolute advantage is responsible for much of international trade. |

経済モデルにおける比較優位とは、特定の財を生産する上で

他者に対する優位性を指す。ある財は、相対的な機会費用または自給自足価格、すなわち貿易前の相対的な境界費用が低く抑えられる状態で生産できるのである

[1]。比較優位は、生産要素の賦存量や技術進歩の差異から生じる、個人・企業・国民にとっての貿易利益という経済的現実を説明する概念である。[2] デビッド・リカードは1817年、古典的比較優位理論を確立した。これは、たとえある国の労働者が他の国々の労働者よりもあらゆる財の生産において効率的 であっても、なぜ各国が国際貿易を行うのかを説明するためのものである。彼は、二つの商品を生産できる二つの国が自由市場で取引する場合(資本と労働力が 国際的に移動しないという仮定のもとで[3])、両国間に労働生産性の異なる点が存在すれば、各国は自国に比較優位のある商品を輸出し、他方の商品を輸入 することで総消費量を増大させると示した。[4][5] 経済学において最も強力[6]でありながら直感に反する[7]洞察の一つと広く認められているリカードの理論は、国際貿易の大部分は絶対的優位ではなく比 較優位によって説明されることを示唆している。 |

| Classical theory and David Ricardo's formulation This section needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources in this section. Unsourced material may be challenged and removed. Find sources: "Comparative advantage" – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (July 2021) (Learn how and when to remove this message) Adam Smith first alluded to the concept of absolute advantage as the basis for international trade in 1776, in The Wealth of Nations: If a foreign country can supply us with a commodity cheaper than we ourselves can make it, better buy it off them with some part of the produce of our own industry employed in a way in which we have some advantage. The general industry of the country, being always in proportion to the capital which employs it, will not thereby be diminished [...] but only left to find out the way in which it can be employed with the greatest advantage.[8] Writing two decades after Smith in 1808, Robert Torrens articulated a preliminary definition of comparative advantage as the loss from the closing of trade: [I]f I wish to know the extent of the advantage, which arises to England, from her giving France a hundred pounds of broadcloth, in exchange for a hundred pounds of lace, I take the quantity of lace which she has acquired by this transaction, and compare it with the quantity which she might, at the same expense of labour and capital, have acquired by manufacturing it at home. The lace that remains, beyond what the labour and capital employed on the cloth, might have fabricated at home, is the amount of the advantage which England derives from the exchange.[9] In 1814 the anonymously published pamphlet Considerations on the Importation of Foreign Corn featured the earliest recorded formulation of the concept of comparative advantage.[10][11] Torrens would later publish his work External Corn Trade in 1815 acknowledging this pamphlet author's priority.[10]  David Ricardo In 1817, David Ricardo published what has since become known as the theory of comparative advantage in his book On the Principles of Political Economy and Taxation.[12] |

古典派理論とデビッド・リカードの定式化 この節は検証可能な情報源を要する。信頼できる情報源をこの節に追加し、記事の改善に協力してほしい。出典のない記述は削除される可能性がある。 出典を探す: 「比較優位」 – ニュース · 新聞 · 書籍 · 学術文献 · JSTOR (2021年7月) (このメッセージの削除方法と時期について) アダム・スミスは1776年、『国民富論』において、国際貿易の基盤としての絶対的優位性の概念に初めて言及した: もし外国が、我々自身が生産するよりも安価に商品を供給できるならば、我々の産業の産出物の一部を、我々に優位性のある方法で用いて、その商品を購入した 方がよい。国の総産業は、それを動かす資本に比例して常に存在するため、それによって減少することはない [...] ただ、最大の利益を得られる方法でそれを活用する方法を模索するだけである。[8] スミスより20年後の1808年、ロバート・トーレンズは比較優位を「貿易閉鎖による損失」として予備的に定義した: もしイングランドがフランスにブロードクロス百ポンドを渡し、レース百ポンドと交換することで生じる利益の規模を知りたければ、この取引で獲得したレース の量を、同じ労働と資本の費用で国内生産した場合に獲得できたであろう量と比較するのだ。布地製造に費やされた労働と資本で国内生産できた量を超える残り のレースこそが、この交換によってイングランドが得る利益の額である。[9] 1814年、匿名で出版された小冊子『外国穀物輸入に関する考察』は、比較優位概念の最も古い記録された定式化を特徴としていた。[10][11] トーレンズは後に1815年に『対外穀物貿易論』を出版し、この小冊子の著者の先駆性を認めている。[10]  デビッド・リカード 1817年、デビッド・リカードは著書『政治経済学及び租税原理』において、後に比較優位理論として知られるようになる理論を発表した。[12] |

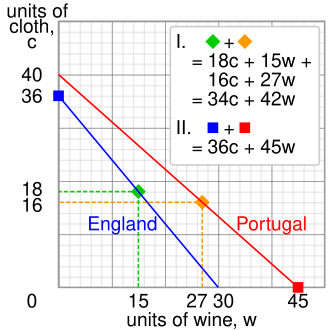

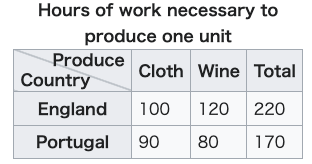

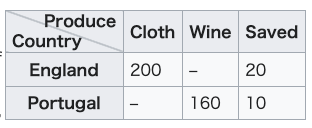

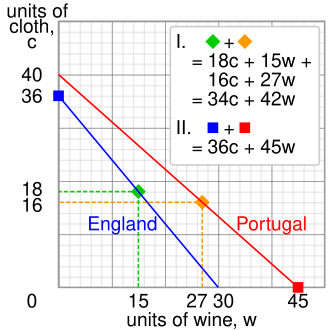

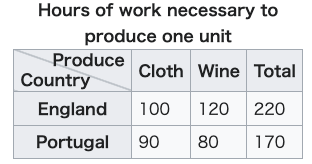

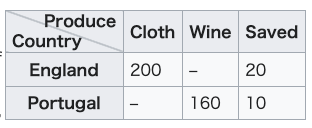

Ricardo's example Graph illustrating Ricardo's example: In case I (diamonds), each country spends 3600 hours to produce a mixture of cloth and wine. In case II (squares), each country specializes in its comparative advantage, resulting in greater total output. In a famous example, Ricardo considers a world economy consisting of two countries, Portugal and England, each producing two goods of identical quality. In Portugal, the a priori more efficient country, it is possible to produce wine and cloth with less labor than it would take to produce the same quantities in England. However, the relative costs or ranking of cost of producing those two goods differ between the countries. Hours of work necessary to produce one unit   In the absence of trade, England requires 220 hours of work to both produce and consume one unit each of cloth and wine while Portugal requires 170 hours of work to produce and consume the same quantities. England is more efficient at producing cloth than wine, and Portugal is more efficient at producing wine than cloth. So, if each country specializes in the good for which it has a comparative advantage, then the global production of both goods increases, for England can spend 220 labor hours to produce 2.2 units of cloth while Portugal can spend 170 hours to produce 2.125 units of wine. Moreover, if both countries specialize in the above manner and England trades a unit of its cloth units of Portugal's wine, then both countries can consume at least a unit each of cloth and wine, with 0 to 0.2 units of cloth and 0 to 0.125 units of wine remaining in each respective country to be consumed or exported. Consequently, both England and Portugal can consume more wine and cloth under free trade than in autarky. |

リカードの例 リカードの例を示す図: ケースI(ひし形)では、各国が布とワインの混合生産に3600時間を費やす。 ケースII(四角形)では、各国が比較優位分野に特化することで総生産量が増加する。 有名な例として、リカードはポルトガルとイングランドの二国からなる世界経済を考察する。両国は同品質の二品目を生産する。ポルトガルでは、ア・プリオリ により効率的とされる国であり、イングランドで同量を生産するのに必要な労働力より少ない労力で布とワインを生産できる。しかし、両国間でこれらの二つの 財を生産する相対的なコスト、あるいはコストの順位は異なる。 1単位を生産するのに必要な労働時間   貿易がない場合、イングランドは布とワインをそれぞれ1単位ずつ生産し消費するのに220時間の労働を要する。一方ポルトガルは同じ量を生産し消費するの に170時間の労働で済む。イングランドは布の生産においてワインより効率的であり、ポルトガルはワインの生産において布より効率的である。したがって、 各国が比較優位を持つ財を専門化すれば、両財の世界的な生産量は増加する。イングランドは220労働時間で2.2単位の布を生産でき、ポルトガルは170 時間で2.125単位のワインを生産できるからだ。さらに、両国が上記のように分業し、イングランドが自国の布1単位と引き換えにポルトガルのワイン 0.25単位を取引する場合、両国は少なくとも布とワインをそれぞれ1単位ずつ消費できる。そして、各国内には消費または輸出可能な布0~0.2単位とワ イン0~0.125単位が残る。結果として、自由貿易下では自給自足時よりもイングランドとポルトガル双方がより多くのワインと布を消費できる。 |

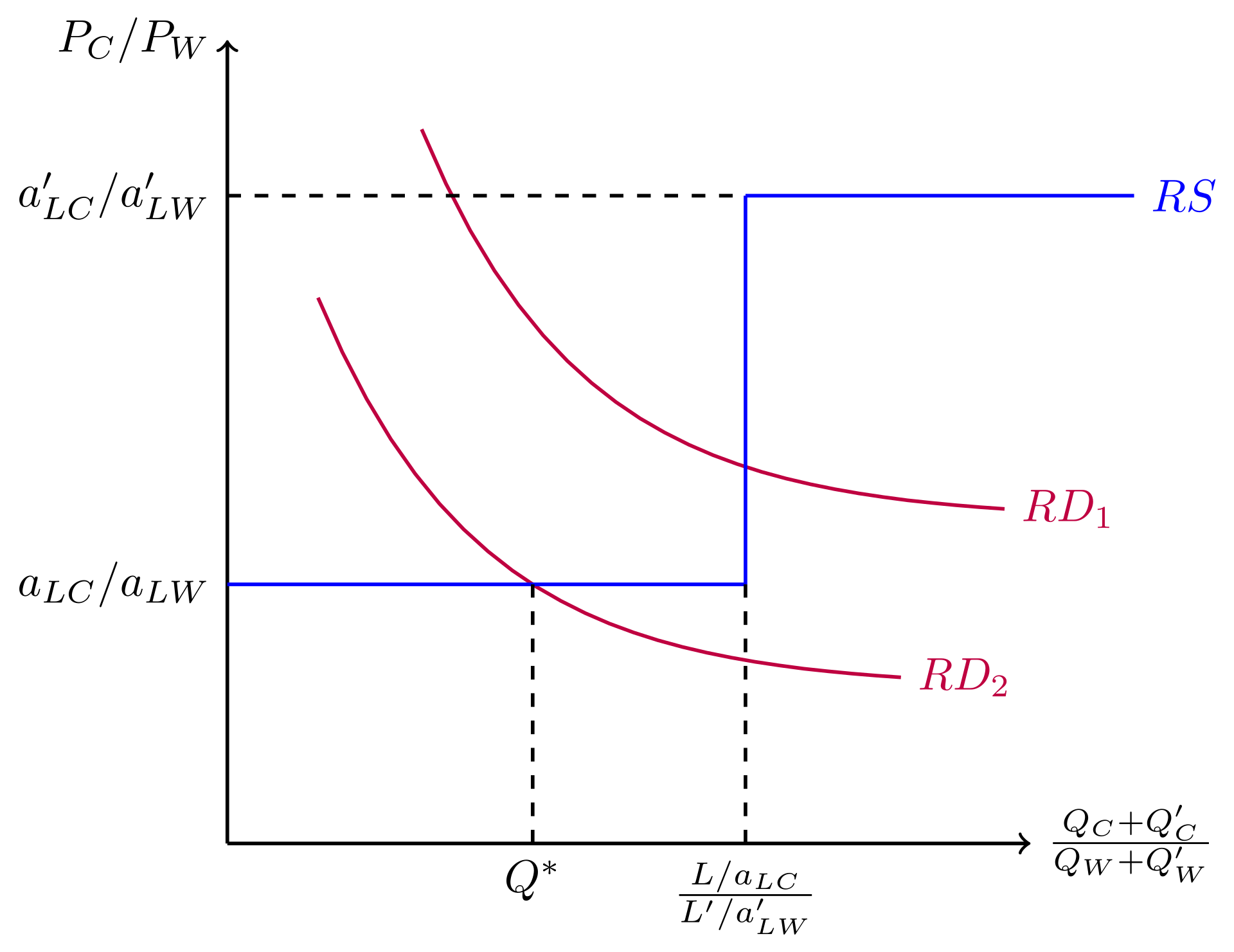

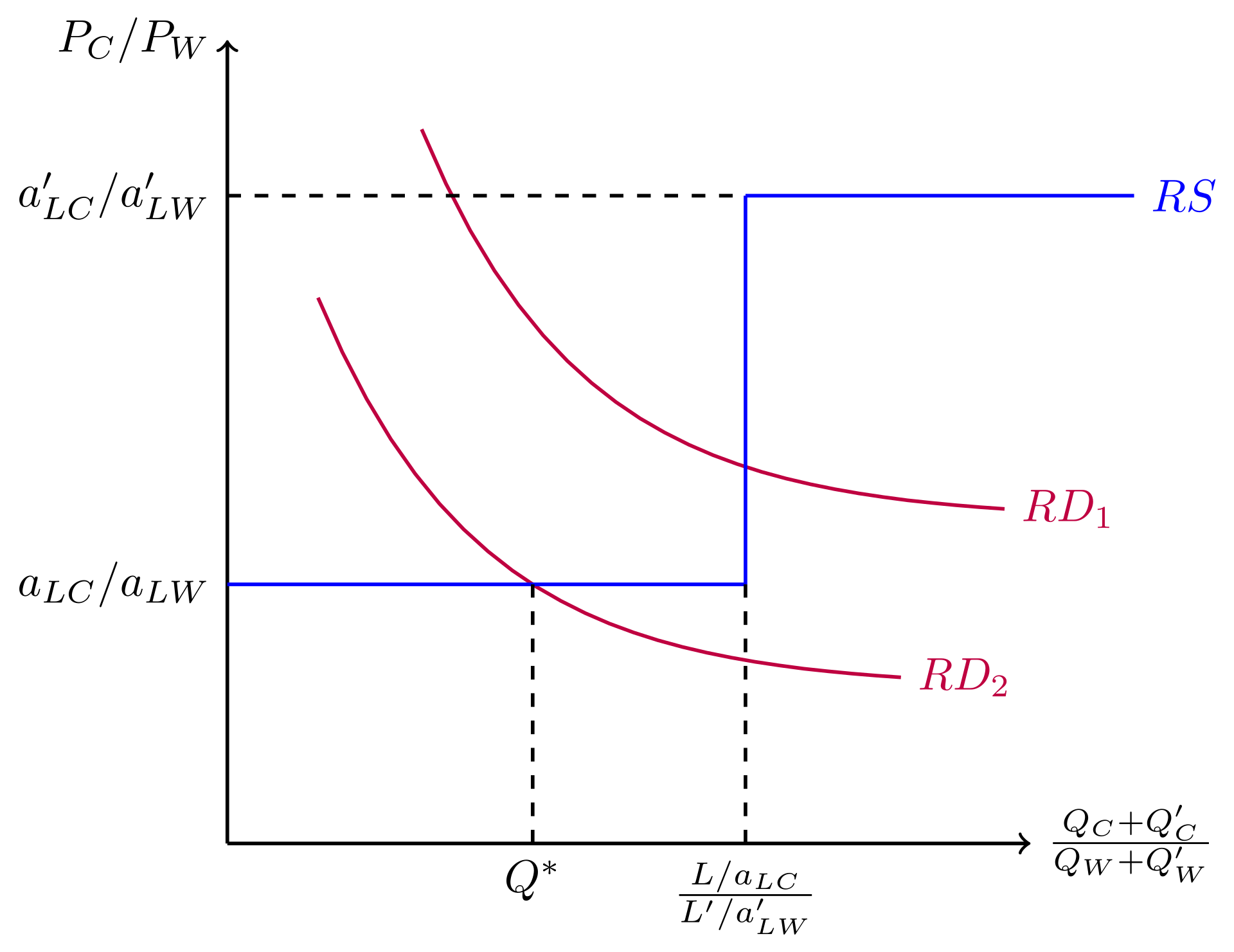

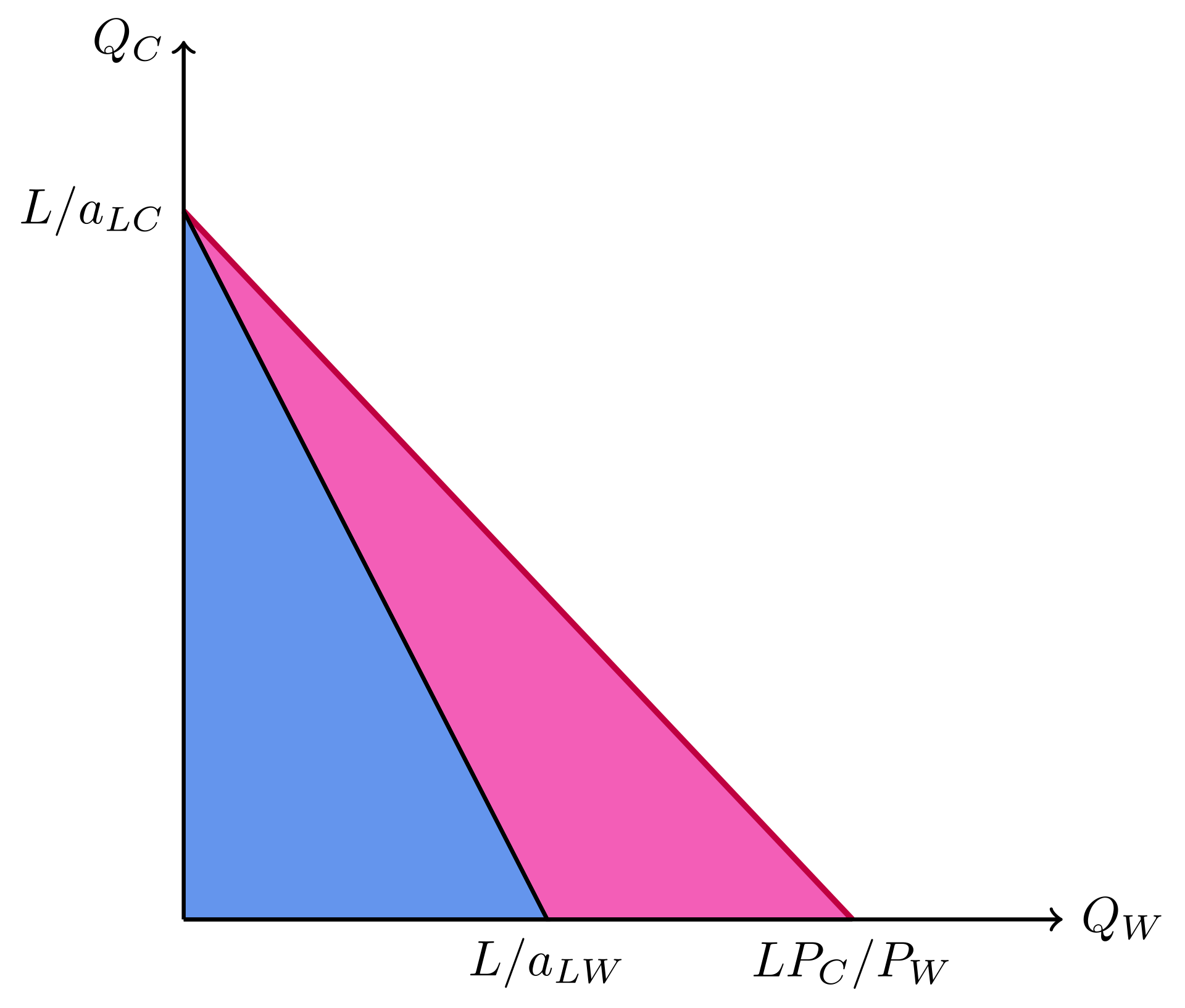

Ricardian model  The blue triangle depicts Home's original production (and consumption) possibilities. By trading, Home can also consume bundles in the pink triangle despite facing the same productions possibility frontier. |

リカードのモデル(数式があるので省略)  青い三角形はホームの本来の生産(および消費)可能性を表す。取引によって、ホームは同じ生産可能性フロンティアに直面しながらも、ピンクの三角形で示される消費の組み合わせも可能となる。 |

| Haberler's opportunity costs formulation In 1930 Austrian-American economist Gottfried Haberler detached the doctrine of comparative advantage from Ricardo's labor theory of value and provided a modern opportunity cost formulation. Haberler's reformulation of comparative advantage revolutionized the theory of international trade and laid the conceptual groundwork of modern trade theories. Haberler's innovation was to reformulate the theory of comparative advantage such that the value of good X is measured in terms of the forgone units of production of good Y rather than the labor units necessary to produce good X, as in the Ricardian formulation. Haberler implemented this opportunity-cost formulation of comparative advantage by introducing the concept of a production possibility curve into international trade theory.[19] |

ハーベルラーの機会費用の定式化 1930年、オーストリア系アメリカ人経済学者ゴットフリート・ハーベルラーは比較優位論をリカードの労働価値説から切り離し、現代的な機会費用の定式化 を提供した。ハーベルラーによる比較優位論の再構築は国際貿易理論に革命をもたらし、現代貿易理論の概念的基盤を築いた。 ハーベラーの革新は、比較優位理論を再構築した点にある。すなわち、財Xの価値を、リカード流の定式化のように財Xを生産するのに必要な労働単位ではな く、財Yの生産を放棄した単位で測定する方式を採用したのである。ハーベラーは、国際貿易理論に生産可能性曲線の概念を導入することで、この機会費用に基 づく比較優位定式化を実現した。[19] |

| Modern theories Since 1817, economists have attempted to generalize the Ricardian model and derive the principle of comparative advantage in broader settings, most notably in the neoclassical specific factors Ricardo–Viner (which allows for the model to include more factors than just labour)[20] and factor proportions Heckscher–Ohlin models. Subsequent developments in the new trade theory, motivated in part by the empirical shortcomings of the H–O model and its inability to explain intra-industry trade, have provided an explanation for aspects of trade that are not accounted for by comparative advantage.[21] Nonetheless, economists like Alan Deardorff,[22] Avinash Dixit, Victor D. Norman,[23] and Gottfried Haberler have responded with weaker generalizations of the principle of comparative advantage, in which countries will only tend to export goods for which they have a comparative advantage. Dornbusch et al.'s continuum of goods formulation In both the Ricardian and H–O models, the comparative advantage theory is formulated for a 2 countries/2 commodities case. It can be extended to a 2 countries/many commodities case, or a many countries/2 commodities case. Adding commodities in order to have a smooth continuum of goods is the major insight of the seminal paper by Dornbusch, Fisher, and Samuelson. In fact, inserting an increasing number of goods into the chain of comparative advantage makes the gaps between the ratios of the labor requirements negligible, in which case the three types of equilibria around any good in the original model collapse to the same outcome. It notably allows for transportation costs to be incorporated, although the framework remains restricted to two countries.[24][25] But in the case with many countries (more than 3 countries) and many commodities (more than 3 commodities), the notion of comparative advantage requires a substantially more complex formulation.[26] Deardorff's general law of comparative advantage Skeptics of comparative advantage have underlined that its theoretical implications hardly hold when applied to individual commodities or pairs of commodities in a world of multiple commodities. Deardorff argues that the insights of comparative advantage remain valid if the theory is restated in terms of averages across all commodities. His models provide multiple insights on the correlations between vectors of trade and vectors with relative-autarky-price measures of comparative advantage. "Deardorff's general law of comparative advantage" is a model incorporating multiple goods which takes into account tariffs, transportation costs, and other obstacles to trade. Alternative approaches Recently, Y. Shiozawa succeeded in constructing a theory of international value in the tradition of Ricardo's cost-of-production theory of value.[27][28] This was based on a wide range of assumptions: Many countries; Many commodities; Several production techniques for a product in a country; Input trade (intermediate goods are freely traded); Durable capital goods with constant efficiency during a predetermined lifetime; No transportation cost (extendable to positive cost cases). In a famous comment, McKenzie pointed that "A moment's consideration will convince one that Lancashire would be unlikely to produce cotton cloth if the cotton had to be grown in England."[29] However, McKenzie and later researchers could not produce a general theory which includes traded input goods because of the mathematical difficulty.[30] As John Chipman points it, McKenzie found that "introduction of trade in intermediate product necessitates a fundamental alteration in classical analysis."[31] Durable capital goods such as machines and installations are inputs to the productions in the same title as part and ingredients. In view of the new theory, no physical criterion exists. Deardorff examines 10 versions of definitions in two groups but could not give a general formula for the case with intermediate goods.[30] The competitive patterns are determined by the traders trials to find cheapest products in a world. The search of cheapest product is achieved by world optimal procurement. Thus the new theory explains how the global supply chains are formed.[32][33] |

現代の理論 1817年以来、経済学者たちはリカードモデルを一般化し、より広範な設定において比較優位原理を導出しようと試みてきた。特に顕著なのは、新古典派の特 定要素リカード・バイナーモデル(労働以外の要素もモデルに含めることを可能にする)[20]と、要素比率ヘックシャー・オリーンモデルである。その後、 新貿易理論の発展は、ヘクスチャー・オーリンモデルの経験的欠陥や産業内貿易を説明できない点に一部動機づけられ、比較優位では説明できない貿易の側面に 対する説明を提供した。[21] しかしながら、アラン・ディアードルフ[22]、アヴィナッシュ・ディクシット、ヴィクター・D・ノーマン[23]、ゴットフリート・ハーベラーといった 経済学者らは、比較優位原理の弱化された一般化を提示している。これによれば、各国は自国に比較優位がある財のみを輸出する傾向にある。 ドルンブッシュらの財の連続体モデル リカードモデルとH-Oモデルの両方において、比較優位理論は2カ国/2財のケースで構築されている。これを2カ国/多財のケース、あるいは多カ国/2財 のケースへ拡張することが可能だ。財を滑らかな連続体とするために財を追加するという発想こそが、ドルンブッシュ、フィッシャー、サミュエルソンの画期的 な論文の核心的洞察である。実際、比較優位連鎖に商品を増加させることで、労働必要量の比率差は無視できるほど小さくなる。この場合、原モデルにおける任 意の商品周辺の三種類の均衡は同一の結果に収束する。特に輸送コストの組み込みを可能とするが、枠組みは依然として二国間に限定される。[24][25] しかし、多くの国(3カ国以上)と多くの商品(3品目以上)が存在する場合には、比較優位概念ははるかに複雑な定式化を必要とする。[26] ディアードルフの一般比較優位法則 比較優位理論の懐疑論者は、複数の商品が存在する世界において、個々の商品や商品ペアに適用した場合、その理論的帰結がほとんど成立しない点を強調してき た。ディアードルフは、理論を全商品にわたる平均値で再定義すれば比較優位性の洞察は有効だと主張する。彼のモデルは、貿易ベクトルと相対的自給価格によ る比較優位性のベクトルとの相関関係について複数の知見を提供する。「ディアードルフの一般比較優位法則」は、関税、輸送コスト、その他の貿易障壁を考慮 した複数商品を含むモデルである。 代替アプローチ 近年、塩沢恭平はリカードの生産コスト価値論の伝統に則った国際価値理論の構築に成功した[27][28]。これは広範な仮定に基づいている:多数の国 々;多数の財;一国における同一製品の複数の生産技術;投入財貿易(中間財は自由に取引される); 耐久性のある資本財は定められた寿命期間中効率が一定である;輸送コストなし(正のコストの場合にも拡張可能)。 有名な指摘として、マッケンジーは「一瞬考えれば、綿をイングランドで栽培しなければならないなら、ランカシャーが綿織物を生産する可能性は低いと納得す るだろう」と述べた。[29] しかしマッケンジーや後続の研究者らは、数学的困難さゆえに、貿易される投入財を含む一般理論を構築できなかった。[30] ジョン・チップマンが指摘するように、マッケンジーは「中間財の貿易導入は古典的分析の根本的変更を必要とする」と結論づけた。[31] 機械や設備といった耐久性資本財は、部品や原料と同様に生産への投入物である。 新理論によれば、物理的基準は存在しない。ディアードルフは10種類の定義を二つのグループに分けて検討したが、中間財を含むケースの一般定式を提示でき なかった[30]。競争パターンは、世界中で最も安価な製品を探す取引者の試行によって決定される。最安製品の探索は、世界最適調達によって達成される。 こうして新理論は、グローバルサプライチェーンが形成される仕組みを説明する[32][33]。 |

| Empirical approach to comparative advantage Comparative advantage is a theory about the benefits that specialization and trade would bring, rather than a strict prediction about actual behavior. (In practice, governments restrict international trade for a variety of reasons; under Ulysses S. Grant, the US postponed opening up to free trade until its industries were up to strength, following the example set earlier by Britain.[34]) Nonetheless there is a large amount of empirical work testing the predictions of comparative advantage. The empirical works usually involve testing predictions of a particular model. For example, the Ricardian model predicts that technological differences in countries result in differences in labor productivity. The differences in labor productivity in turn determine the comparative advantages across different countries. Testing the Ricardian model for instance involves looking at the relationship between relative labor productivity and international trade patterns. A country that is relatively efficient in producing shoes tends to export shoes. Direct test: natural experiment of Japan Assessing the validity of comparative advantage on a global scale with the examples of contemporary economies is analytically challenging because of the multiple factors driving globalization: indeed, investment, migration, and technological change play a role in addition to trade. Even if we could isolate the workings of open trade from other processes, establishing its causal impact also remains complicated: it would require a comparison with a counterfactual world without open trade. Considering the durability of different aspects of globalization, it is hard to assess the sole impact of open trade on a particular economy.[citation needed] Daniel Bernhofen and John Brown have attempted to address this issue, by using a natural experiment of a sudden transition to open trade in a market economy. They focus on the case of Japan.[35][36] The Japanese economy indeed developed over several centuries under autarky and a quasi-isolation from international trade but was, by the mid-19th century, a sophisticated market economy with a population of 30 million. Under Western military pressure, Japan opened its economy to foreign trade through a series of unequal treaties.[citation needed] In 1859, the treaties limited tariffs to 5% and opened trade to Westerners. Considering that the transition from autarky, or self-sufficiency, to open trade was brutal, few changes to the fundamentals of the economy occurred in the first 20 years of trade. The general law of comparative advantage theorizes that an economy should, on average, export goods with low self-sufficiency prices and import goods with high self-sufficiency prices. Bernhofen and Brown found that by 1869, the price of Japan's main export, silk and derivatives, saw a 100% increase in real terms, while the prices of numerous imported goods declined of 30-75%. In the next decade, the ratio of imports to gross domestic product reached 4%.[37] Structural estimation Another important way of demonstrating the validity of comparative advantage has consisted in 'structural estimation' approaches. These approaches have built on the Ricardian formulation of two goods for two countries and subsequent models with many goods or many countries. The aim has been to reach a formulation accounting for both multiple goods and multiple countries, in order to reflect real-world conditions more accurately. Jonathan Eaton and Samuel Kortum underlined that a convincing model needed to incorporate the idea of a 'continuum of goods' developed by Dornbusch et al. for both goods and countries. They were able to do so by allowing for an arbitrary (integer) number i of countries, and dealing exclusively with unit labor requirements for each good (one for each point on the unit interval) in each country (of which there are i).[38] Earlier empirical work Two of the first tests of comparative advantage were by MacDougall (1951, 1952).[39] A prediction of a two-country Ricardian comparative advantage model is that countries will export goods where output per worker (i.e. productivity) is higher. That is, we expect a positive relationship between output per worker and the number of exports. MacDougall tested this relationship with data from the US and UK, and did indeed find a positive relationship. The statistical test of this positive relationship was replicated with new data by Stern (1962)[40] and Balassa (1963).[41] Dosi et al. (1988)[42] conducted a book-length empirical examination that suggests that international trade in manufactured goods is largely driven by differences in national technological competencies. One critique of the textbook model of comparative advantage is that there are only two goods. The results of the model are robust to this assumption.[24] generalized the theory to allow for such a large number of goods as to form a smooth continuum. Based in part on these generalizations of the model,[43] provides a more recent view of the Ricardian approach to explain trade between countries with similar resources. More recently, Golub and Hsieh (2000)[44] presents modern statistical analysis of the relationship between relative productivity and trade patterns, which finds reasonably strong correlations, and Nunn (2007)[45] finds that countries that have greater enforcement of contracts specialize in goods that require relationship-specific investments. Taking a broader perspective, there has been work about the benefits of international trade. Zimring & Etkes (2014)[46] find that the blockade of the Gaza Strip, which substantially restricted the availability of imports to Gaza, saw labor productivity fall by 20% in three years. Markusen et al. (1994)[47] reports the effects of moving away from autarky to free trade during the Meiji Restoration, with the result that national income increased by up to 65% in 15 years. |

比較優位への実証的アプローチ 比較優位とは、実際の行動に関する厳密な予測というよりは、専門化と貿易がもたらす利益についての理論である。(実際には、政府は様々な理由で国際貿易を 制限する。ユリシーズ・S・グラント政権下の米国は、英国の先例に従い、自国の産業が十分に強くなるまで自由貿易への開放を延期した。[34]) それにもかかわらず、比較優位理論の予測を検証する実証研究は数多く存在する。実証研究では通常、特定のモデルの予測を検証する。例えばリカードモデル は、国家間の技術格差が労働生産性の差異をもたらすと予測する。労働生産性の差異が、さらに異なる国家間の比較優位を決定する。リカードモデルの検証に は、相対的労働生産性と国際貿易パターンの関係を分析することが含まれる。靴の生産において比較的効率的な国は、靴を輸出する傾向がある。 直接検証:日本の自然実験 現代経済の事例を用いて比較優位理論の有効性を世界規模で評価することは、分析的に困難である。なぜなら、グローバル化を推進する要因は複数存在し、貿易 に加えて投資、移民、技術革新も役割を果たしているからだ。仮に自由貿易の作用を他のプロセスから切り離せたとしても、その因果的影響を立証することは依 然として複雑である。自由貿易が存在しない反事実的な世界との比較が必要となるからだ。グローバル化の異なる側面が持続していることを考慮すると、特定の 経済に対する自由貿易の単独の影響を評価することは困難である。[出典が必要] ダニエル・ベルンホーフェンとジョン・ブラウンは、市場経済における開放貿易への急激な移行という自然実験を用いてこの問題に取り組んだ。彼らは日本の事 例に焦点を当てている。[35][36] 日本経済は確かに数世紀にわたり自給自足と国際貿易からの準隔離状態の中で発展したが、19世紀半ばには3000万人の人口を擁する高度な市場経済となっ ていた。西欧諸国の軍事的圧力のもと、日本は一連の不平等条約を通じて対外貿易を開放した。 1859年の条約では関税を5%に制限し、西洋人への貿易を開放した。自給自足から開放貿易への移行が過酷であったことを考慮すると、貿易開始後20年間 は経済の基盤にほとんど変化は生じなかった。比較優位一般法則によれば、経済は平均的に自給自足価格の低い商品を輸出し、自給自足価格の高い商品を輸入す べきだとされる。ベルンホーフェンとブラウンの研究によれば、1869年までに日本の主要輸出品である絹及びその派生品の価格は実質100%上昇した一 方、多数の輸入品の価格は30~75%下落した。その後10年間で、輸入額が国内総生産に占める割合は4%に達した。[37] 構造推定 比較優位理論の妥当性を示すもう一つの重要な手法が「構造推定」アプローチである。この手法は、二国間・二品目というリカード式モデルを基盤とし、その後 多品目・多国間モデルへと発展した。その目的は、現実の状況をより正確に反映するため、複数商品と複数国を同時に考慮する定式化に到達することにある。 ジョナサン・イートンとサミュエル・コータムは、説得力のあるモデルには、商品と国の双方について、ドーンブッシュらが提唱した「商品の連続体」の概念を 取り入れる必要があると強調した。彼らは、国数を任意の整数 i と設定し、各商品について各国の単位労働要件(単位区間の各点に対応する)のみを扱うことでこれを実現した(国数は i 個)。[38] 先行する実証研究 比較優位に関する初期の実証検証の2例は、マクドゥーガル(1951年、1952年)によるものである。[39] 二国間リカード比較優位モデルの予測によれば、各国は労働者当たりの生産性が高い財を輸出する。つまり、労働者当たり生産量と輸出数量の間に正の相関関係 が期待される。マクドゥーガルは米国と英国のデータを用いてこの関係を検証し、実際に正の相関を確認した。この正の相関関係の統計的検証は、スターン (1962)[40]とバラッサ(1963)[41]によって新たなデータを用いて再現された。 ドシら(1988)[42]は書籍規模の実証研究を行い、製造財の国際貿易は主に国民間の技術的能力の異なる差異によって駆動されることを示唆した。 比較優位に関する教科書モデルの批判の一つは、対象商品が二品目のみである点だ。この仮定に対するモデルの結果は頑健である[24]。は理論を一般化し、 滑らかな連続体を形成するほど多数の商品を許容した。このモデル一般化を一部基盤として[43]は、類似資源を持つ国間の貿易を説明するリカード的アプ ローチのより現代的な見解を提供する。 さらに近年では、GolubとHsieh(2000)[44]が相対的生産性と貿易パターンの関係について現代的な統計分析を行い、かなり強い相関関係を 見出した。またNunn(2007)[45]は、契約履行がより徹底されている国ほど、関係特異的投資を必要とする財の専門化が進んでいることを明らかに した。 より広い視点では、国際貿易の便益に関する研究がある。Zimring & Etkes (2014)[46] は、ガザ地区への輸入を大幅に制限した封鎖により、3年間で労働生産性が20%低下したことを発見した。Markusen et al. (1994)[47]は、明治維新期における自給経済から自由貿易への移行効果を報告し、その結果として国民所得が15年間で最大65%増加したことを示 している。 |

| Criticism Several arguments have been advanced against using comparative advantage as a justification for advocating free trade, and they have gained an audience among economists. James Brander and Barbara J. Spencer demonstrated how, in a strategic setting where a few firms compete for the world market, export subsidies and import restrictions can keep foreign firms from competing with national firms, increasing welfare in the country implementing these so-called strategic trade policies.[48] There are some economists who dispute the claims of the benefit of comparative advantage. James K. Galbraith has stated that "free trade has attained the status of a god" and that " ... none of the world's most successful trading regions, including Japan, Korea, Taiwan, and now mainland China, reached their current status by adopting neoliberal trading rules." He argues that comparative advantage relies on the assumption of constant returns, which he states is not generally the case.[49] According to Galbraith, nations trapped into specializing in agriculture are condemned to perpetual poverty, as agriculture is dependent on land, a finite non-increasing natural resource.[50] 21st century In the 21st century, Ricardo's comparative advantage theory has faced new challenges due to the development of global value chains. Unlike Ricardo's model of trade between anonymous parties with equal bargaining power, modern global value chains operate between connected firms with unequal power, with nations specializing in particular production stages rather than complete goods.[51] The COVID-19 pandemic further challenged the theory when disruptions to globally distributed supply chains prompted nations to reconsider their reliance on foreign production, particularly for critical goods like medical equipment and pharmaceuticals.[52] In response, some countries have begun reinforcing supplier relationships or diversifying trade networks to mitigate future disruptions.[53] |

批判 比較優位を自由貿易の正当化根拠として用いることに対して、いくつかの反論が提起されており、それらは経済学者の間で支持を得ている。ジェームズ・ブラン ダーとバーバラ・J・スペンサーは、少数の企業が世界市場を争う戦略的状況において、輸出補助金と輸入制限が外国企業による国民企業との競争を阻み、いわ ゆる戦略的貿易政策を実施する国の福祉を向上させ得ることを示した。[48] 比較優位による利益の主張に異議を唱える経済学者もいる。ジェームズ・K・ガルブレイスは「自由貿易は神格化された」とし、「日本、韓国、台湾、そして現 在の中国本土を含む世界で最も成功した貿易地域は、新自由主義的貿易ルールを採用して現在の地位を築いたわけではない」と述べている。彼は比較優位が恒常 的収益の仮定に依存していると論じ、これは一般的に当てはまらないと主張する[49]。ガルブレイスによれば、農業への特化に縛られた国民は恒久的な貧困 に陥る運命にある。なぜなら農業は土地という有限で増加しない天然資源に依存しているからだ。[50] 21世紀 21世紀に入り、リカードの比較優位理論はグローバル・バリューチェーンの発展により新たな課題に直面している。リカードのモデルが対等な交渉力を持つ匿 名の当事者間の貿易を想定していたのに対し、現代のグローバル・バリューチェーンは不平等な力関係を持つ関連企業間で機能し、国民は完成品ではなく特定の 生産段階に特化している。[51] COVID-19パンデミックは、世界的に分散したサプライチェーンの混乱が国民に外国生産への依存、特に医療機器や医薬品のような重要物資への依存を見 直すよう促したことで、この理論にさらなる挑戦をもたらした。[52] これに対応し、一部の国々は将来の混乱を軽減するため、供給業者との関係強化や貿易ネットワークの多様化を開始している。[53] |

| Bureau of Labor Statistics Resource curse Revealed comparative advantage |

労働統計局 資源の呪い 顕在比較優位 |

| Bibliography Bernhofen, Daniel M.; Brown, John C. (2004). "A Direct Test of the Theory of Comparative Advantage: The Case of Japan". Journal of Political Economy. 112 (1): 48–67. CiteSeerX 10.1.1.194.9649. doi:10.1086/379944. S2CID 17377670. Bernhofen, Daniel M. (2005a). "Gottfried Haberler's 1930 reformulation of comparative advantage in retrospect". Review of International Economics. 13 (5): 997–1000. doi:10.1111/j.1467-9396.2005.00550.x. S2CID 9787214. Bernhofen, Daniel M.; Brown, John C. (2005b). "An Empirical Assessment of the Comparative Advantage Gains from Trade: Evidence from Japan". American Economic Review. 95 (1): 208–25. doi:10.1257/0002828053828491. Bernhofen, Daniel M.; Brown, John C. (2016). "Testing the General Validity of the Heckscher-Ohlin Theorem". American Economic Journal: Microeconomics. 8 (4): 54–90. doi:10.1257/mic.20130126. Galbraith, James K. (2008). The Predator State: How conservatives abandoned the free market and why liberals should too. New York: free Press. p. 70. ISBN 9781416566830. OCLC 192109752. Maneschi, Andrea (1998). Comparative Advantage in International Trade: A Historical Perspective. Cheltenham: Elgar. ISBN 9781781956243. Further reading Findlay, Ronald (1987). "Comparative Advantage". The New Palgrave Dictionary of Economics. 1: 514–517. |

参考文献 Bernhofen, Daniel M.; Brown, John C. (2004). 「A Direct Test of the Theory of Comparative Advantage: The Case of Japan」. Journal of Political Economy. 112 (1): 48–67. CiteSeerX 10.1.1.194.9649. doi:10.1086/379944. S2CID 17377670. Bernhofen, Daniel M. (2005a). 「ゴットフリート・ハーベラーによる1930年の比較優位理論再構築を顧みて」. 国際経済レビュー. 13 (5): 997–1000. doi:10.1111/j.1467-9396.2005.00550.x. S2CID 9787214. Bernhofen, Daniel M.; Brown, John C. (2005b). 「貿易による比較優位利益の実証的評価:日本の事例から」. American Economic Review. 95 (1): 208–25. doi:10.1257/0002828053828491. Bernhofen, Daniel M.; Brown, John C. (2016). 「ヘックシャー=オリーン定理の一般的妥当性の検証」. American Economic Journal: Microeconomics. 8 (4): 54–90. doi:10.1257/mic.20130126. ガルブレイス、ジェームズ・K. (2008). 『捕食国家:保守派が自由市場を放棄した理由、そしてリベラル派もそうすべき理由』. ニューヨーク:フリープレス. p. 70. ISBN 9781416566830. OCLC 192109752. マネスキ、アンドレア(1998)。『国際貿易における比較優位:歴史的視点』。チェルトナム:エルガー。ISBN 9781781956243。 参照文献 フィンドレー、ロナルド(1987)。「比較優位」。『ニュー・パルグレイブ経済学辞典』。1: 514–517。 |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Comparative_advantage |

★

リ ンク

文 献

そ の他の情報

CC

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099