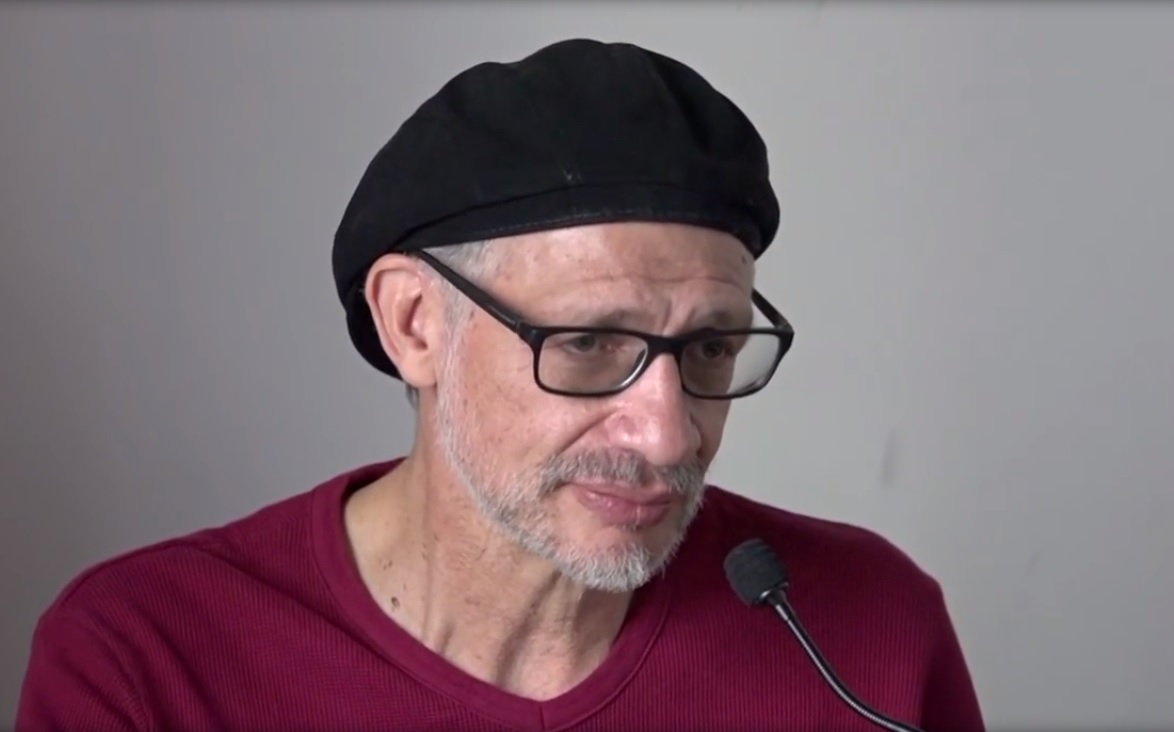

サンティアゴ・カストロ=ゴメス

Santiago Castro-Gómez,

b.1958

☆サンティアゴ・カストロ=ゴメス(1958年、コロンビア、ボゴタ生まれ)は、コロンビアの哲学者であり、ポンティフィシア・ウニベルシダ・ハベリアーナの教授、ボゴタのペンサル研究所の所長である[1][2]。

| Santiago Castro-Gómez Santiago Castro-Gómez (born 1958, Bogotá, Colombia) is a Colombian philosopher, a professor at the Pontificia Universidad Javeriana and the director of the Pensar Institute in Bogotá.[1][2] |

サンティアゴ・カストロ=ゴメス サンティアゴ・カストロ=ゴメス(1958年、コロンビア、ボゴタ生まれ)は、コロンビアの哲学者であり、ポンティフィシア・ウニベルシダ・ハベリアーナの教授、ボゴタのペンサル研究所の所長である[1][2]。 |

| Career and Work Castro-Gómez began studying philosophy at Santo Tomás University in Bogotá, Colombia with members of the "Bogotá Group."[3] He received his M.A. in Philosophy at the University of Tübingen and his Ph.D at the Goethe University Frankfurt am Main in Germany.[4] In addition to his academic positions in Colombia, he has served as visiting professor at Duke University, Pittsburgh University and the Goethe University of Frankfurt. Castro-Gómez is a public intellectual in Colombia whose work has been the subject of conferences and books,[5] debates over Colombian identity,[6] research on Latin American philosophy,[7][8] as well as artistic installations.[9] He is the author or co-editor of more than ten books, many of which have been reissued in new editions.[10] As director of the Pensar Institute in Bogotá, he has led an initiative to engage the public, and specifically early public education, on the effects of racism and colonization in Colombian society.[11] Alongside Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Enrique Dussel, Ramón Grosfoguel, Catherine Walsh, Arturo Escobar, Edgardo Lander and Nelson Maldonado-Torres, Castro-Gómez was part of the "Modernity/Coloniality" group, a circle of Latin American critical theorists formed at the beginning of the 21st century.[12][13] Castro-Gómez's work develops alternatives to dominant approaches and figures in Latin American Philosophy, an intervention he makes explicit in Critique of Latin American Reason (1996).[14][15] In addition to colleagues like Aníbal Quijano and Walter Mignolo, his major influences include the Frankfurt School, Friedrich Nietzsche, Michel Foucault and Gilles Deleuze.[16][17] The work of Castro-Gómez explores the "frontiers" between sociology, anthropology, literary studies and cultural studies, while also reflecting on methodological and epistemological problems within the social sciences.[18] In Zero-Point Hubris, Castro-Gómez characterizes Rene Descartes' 1637 famous statement of "I think, therefore I am" as "the moment white Europeans installed themselves above God as the sole arbiters of knowledge and truth. With this turning point, they began to think of themselves as observers whose scientific methods, morals and ethics overrode those of other cultures."[19][20] |

経歴と業績 カストロ=ゴメスは、コロンビアのボゴタにあるサント・トマス大学で、「ボゴタ・グループ」のメンバーとともに哲学の研究を始めた[3]。「ボゴタ・グ ループ」のメンバーとともに、コロンビアのボゴタにあるサント・トマス大学で哲学の勉強を始めた[3]。彼はドイツのテュービンゲン大学で哲学の修士号 を、フランクフルト・アム・マインのゲーテ大学で哲学の博士号を取得した[4]。コロンビアでの学術的立場に加え、デューク大学、ピッツバーグ大学、フラ ンクフルト・ゲーテ大学の客員教授も務めている。 カストロ=ゴメス氏は、コロンビアの公共知識人であり、彼の研究は学会や書籍で取り上げられ、[5]コロンビアのアイデンティティをめぐる議論や、[6] ラテンアメリカの哲学の研究、[7][8]芸術作品の展示でも取り上げられている。特に、コロンビア社会における人種差別と植民地化の影響について、一般 市民、特に初期の公教育に働きかけるイニシアティブを主導した[11]。 アニバル・キハノ、ウォルター・ミニョーロ、エンリケ・ドゥッセル、ラモン・グロスフォゲル、キャサリン・ウォルシュ、アルトゥロ・エスコバル、エドガル ド・ランデル、ネルソン・マルドナド=トーレスらとともに、カストロ=ゴメスも「モダニティ/コロニアリティ」グループの一員であった。21世紀初頭に結 成されたラテンアメリカの批評理論家のサークルである。[12][13] カストロ=ゴメスの研究は、ラテンアメリカ哲学における支配的なアプローチや概念に代わるものを開発しており、その介入は『ラテンアメリカ的理性批判』 (1996年)で明示されている。[14][15] アニバル・キハノやウォルター・ミニョロのような同僚に加えて、彼の主な影響源にはフランクフルト学派、フリードリヒ・ニーチェ、ミシェル・フーコー、ジ ル・ドゥルーズなどが含まれる。 カストロ=ゴメスの研究は、社会学、人類学、文学研究、文化研究間の「境界」を探求すると同時に、社会科学における方法論的・認識論的問題についても考察 している[18]。『ゼロポイント・ハブリス』の中で、カストロ=ゴメスは、ルネ・デカルトの1637年の有名な言葉「我思う、ゆえに我あり」を「白人 ヨーロッパ人が知識と真理の唯一の裁定者として神の上に君臨した瞬間」と特徴づけている。この転換点をもって、彼らは科学的方法、道徳、倫理が他の文化の それを凌駕する観察者として自らを捉えるようになった」[19][20]。 |

| Books in Spanish El tonto y los canallas: Notas para un republicanismo transmoderno (Bogotá: Universidad Javeriana, 2019). Historia de la gubernamentalidad II. Filosofía, cristianismo y sexualidad en Michel Foucault (Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2016) Revoluciones sin sujeto. Slavoj Zizek y la crítica del historicismo posmoderno. D.F. (México: AKAL 2015). Historia de la gubernamentalidad. Razón de estado, liberalismo y neoliberalismo en Michel Foucault (Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2010). Tejidos Oníricos. Movilidad, capitalismo y biopolítica en Bogotá, 1910-1930 (Bogotá: Universidad Javeriana 2009). Genealogías de la colombianidad: formaciones discursivas y tecnologías de gobierno en los siglos XIX y XX, editores Santiago Castro-Gómez y Eduardo Restrepo (2008). Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, editores Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel (Siglo del Hombre Editores, 2007). La poscolonialidad explicada a los niños (Editorial Universidad del Cauca, Popayán, 2005). La hybris del punto cero. Ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada, 1750-1816 (Bogotá: Universidad Javeriana, 2005). Teorías sin disciplina: Latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate. Santiago Castro-Gómez y Eduardo Mendieta (1998). Crítica de la razón latinoamericana (Barcelona: Puvill Libros, 1996; segunda edición: Bogotá, Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2011). |

スペイン語による著書 El tonto y los canallas: Notas para un republicanismo transmoderno (ボゴタ: Universidad Javeriana, 2019). Historia de la gubernamentalidad II. ミシェル・フーコーにおける哲学、キリスト教、セクシュアリティ(ボゴタ:Siglo del Hombre Editores、2016年) 主体なき革命。 スラヴォイ・ジジェクとポストモダニズムの歴史主義批判。 D.F. (メキシコ:AKAL 2015年) 統治性の歴史。国家の論理、自由主義、新自由主義:ミシェル・フーコー論(Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2010)。 夢織物:移動、資本主義、生物政治学:1910-1930年のボゴタ(Bogotá: Universidad Javeriana 2009)。 『コロンビア性の系譜:19世紀と20世紀における言説の形成と統治技術』Santiago Castro-GómezとEduardo Restrepo編(2008年)。 『グローバル資本主義を超えた認識論的多様性への考察』Santiago Castro-GómezとRamón Grosfoguel編(Siglo del Hombre Editores、2007年)。 La poscolonialidad explicada a los niños (Editorial Universidad del Cauca, Popayán, 2005). La hybris del punto cero. Ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada, 1750-1816 (Bogotá: Universidad Javeriana, 2005). Teorías sin disciplina: Latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate. サンティアゴ・カストロ=ゴメスとエドゥアルド・メンディエタ著(1998年)。 ラテンアメリカの理性の批判』(バルセロナ:プヴィル・リブロス、1996年、第2版:ボゴタ、Pontificia Universidad Javeriana出版社、2011年)。 |

| Writings in English Critique of Latin American Reason, translated by Andrew Ascherl (Columbia University Press, 2021).[21] Zero-Point Hubris: Science, Race, and Enlightenment in 18th-Century Latin America, translated by Don T. Deere and George Ciccariello-Maher (Rowman & Littlefield International, 2021).[22][23] "The Missing Chapter of Empire: Postmodern Reorganization of Coloniality and Post-Fordist Capitalism" in Globalization and the Decolonial Option (Routledge 2009), pp. 282–302. "(Post)Coloniality for Dummies: Latin American Perspectives on Modernity, Coloniality, and the Geopolitics of Knowledge" in Coloniality at Large: Latin America and the Postcolonial Debate, edited by Mabel Moraña, Enrique Dussel, Carlos A. Jáuregui (Duke University Press, 2008). "Latin American philosophy as critical ontology of the present: Themes and motifs for a 'critique of Latin American reason,'” In Eduardo Mendieta (ed.), Latin American Philosophy: Currents, Issues, Debates (Indiana University Press, 2003), pp. 68–79. "The Social Sciences, Epistemic Violence, and the Problem of the 'Invention of the Other,'" trans. Desiree A. Martin, in Nepantla: Views from South (Duke University Press) Volume 3, Issue 2, 2002, pp. 269–285. "The Cultural and Critical Context of Postcolonialism" in Philosophia Africana (Volume 5, Issue 2, August 2002), pp. 25–34.[24] "The Convergence of World-Historical Social Science, or Can There Be a Shared Methodology for World-Systems Analysis, Postcolonial Theory and Subaltern Studies?" (with Oscar Guardiola-Rivera) in The Modern/Colonial/Capitalist World-System In The Twentieth Century (Westport Conn.: Greenwood Press, 2002), pp. 237–249. “The Challenge of Postmodernity to Latin American Philosophy" in Latin America and Postmodernity: A Contemporary Reader, edited by Pedro Lange-Churion, Eduardo Mendieta (Amherst: Humanity Books, 2001). "Traditional and Critical Theories of Culture" in Nepantla: Views From South (Duke University Press, 2000), pp. 503–518. "Traditional vs. Critical Cultural Theory," trans. Francisco González and Andre Moskowitz, in Cultural Critique No. 49, Critical Theory in Latin America (Autumn, 2001), pp. 139–154. "Latin American Postcolonial Theories" in Peace Review (Taylor and Francis, 1998), pp. 27–33. |

英語による著作 ラテンアメリカの理性の批判』(アンドリュー・アッシャーレル訳)(コロンビア大学出版、2021年)。[21] ゼロポイントの傲慢: 18世紀ラテンアメリカの科学、人種、啓蒙』(ドン・T・ディアとジョージ・チッカリエロ=マーハー訳、ローマン・アンド・リトルフィールド・インターナショナル、2021年)[22][23] 「帝国の失われた章: 『グローバリゼーションと脱植民地化への選択』(Routledge 2009年)所収「帝国主義の欠落した章:ポストモダンにおける植民地主義の再編成とポストフォード主義資本主義」282-302ページ。 『(ポスト)植民地主義入門:ラテンアメリカにおける近代、植民地主義、知識の地政学』『Coloniality at Large: ラテンアメリカとポストコロニアル論争』(Mabel Moraña、Enrique Dussel、Carlos A. Jáuregui編、デューク大学出版、2008年)所収。 「ラテンアメリカの哲学:現在における批判的実在論」『ラテンアメリカの哲学:潮流、課題、論争』(Eduardo Mendieta編、インディアナ大学出版、2003年)所収、68-79ページ。(インディアナ大学出版、2003年)、68~79ページ。 「社会科学、認識論的暴力、そして『他者の発明』の問題」、『ネパントラ:南からの視点』(デューク大学出版)第3巻第2号、2002年、269~285ページ。 「ポストコロニアリズムの文化的・批判的背景」『Philosophia Africana』(第5巻第2号、2002年8月)25-34ページ。 「世界史的社会科学の収束、あるいは世界システム分析、ポストコロニアリズム理論、サバルタン研究に共通の方法論は可能か?(オスカー・グアルディオラ= リベラとの共著)『20世紀における近代/植民地/資本主義的世界システム』(コネチカット州ウエストポート:グリーンウッドプレス、2002年) 237~249ページ。 「ポストモダニティがラテンアメリカ哲学に投げかける課題」『ラテンアメリカとポストモダニティ:現代文学選集』(ペドロ・ランゲ=チュリオン、エドゥアルド・メンディエタ編) (アマースト:ヒューマニティ・ブックス、2001年)所収。 「ネパントラ:南からの視点」(デューク大学出版、2000年)所収の「文化の伝統的・批判的理論」pp.503-518。 「伝統的対批判的文化理論」フランシスコ・ゴンザレス、アンドレ・モスコウィッツ訳、Cultural Critique No.49, Critical Theory in Latin America(2001年秋)pp.139-154。 「ラテンアメリカのポストコロニアル理論」『ピース・レビュー』(Taylor and Francis、1998年)、27-33ページ。 |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Santiago_Castro-G%C3%B3mez |

|

リ ンク

文 献

そ の他の情報

CC

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099