長与専斎

Sensai NAGAYO, 1838-1902

☆男爵・長与専斎(1838年10月16日 - 1902年9月8日)は、明治時代の医師、教育者、政治家。

| Baron Nagayo Sensai

(長与 専斎, October 16, 1838 – September 8, 1902) was a medical doctor,

educator and statesman in Meiji period Japan. |

男爵・長与専斎(1838年10月16日 - 1902年9月8日)は、明治時代の医師、教育者、政治家。 |

| Biography Nagayo was born to a family of traditional physicians in Ōmura Domain, Hizen Province (present day Ōmura Nagasaki Prefecture). After studies at the Gokōkan domain academy he studied rangaku under Ogata Kōan in Osaka, and returned to Ōmura afterwards to accept an official position with the domain and rank of samurai. With the establishment of the Nagasaki Naval Training Center and Dutch military advisors in Nagasaki in 1860, Nagayo assisted Matsumoto Jun and Dutch physician J. L. C. Pompe van Meerdervoort in establishing a medical training college which combined eastern and western medical practices. Nagayo continued to work with Pompe van Meerdervoot’s successor’s, Antonio Bauduin and Constant George van Mansveldt through 1868. The medical training college and its associated hospital is now part of Nagasaki University. After the Meiji Restoration, in 1871 Nagayo was selected to accompany the Iwakura Mission on its around-the-world journey to the United States and Europe. He was especially impressed from what he saw of modern medical practices in Germany and the Netherlands during his visit. On his return to Japan in 1873, he established the modern Japanese medical establishment with the creation the Medical Affairs Bureau (the predecessor of the Ministry of Health, Labour and Welfare ), initially under the Ministry of Education, and later under the Home Ministry. He also promulgated the Vaccination Law, the comprehensive Medical Law, and established to Tokyo Igakkō, which later became the medical facility of Tokyo Imperial University.  Grave of Nagayo Sensai After his retirement from medicine in 1891, Nagayo served on the Genrōin and became an appointed member House of Peers in the Diet of Japan. He was ennobled with the rank of danshaku (baron) in the kazoku peerage system. Nagayo also established a hospital for tuberculosis patients in Yuigahama, Kamakura, and publicized the benefits of Kamakura as a health resort for its clean sea air. He died in 1902, and his grave is at the Aoyama Cemetery in Tokyo. |

略歴 長与は、肥前国大村藩(現在の長崎県大村町)の伝統的な医者の家に生まれた。御所官学で学んだ後、大阪で緒方洪庵に蘭学を学び、その後大村に戻り、藩の役職と武士の位を受けた。 1860年に長崎に長崎海軍操練所とオランダ軍顧問が設置されると、長尾は松本純とオランダ人医師J.L.C.ポンペ・ファン・メールデルフォールトと共 に、東洋医学と西洋医学を融合した医学教育機関の設立に協力した。長尾はポンペ・ファン・メールデルフォールトの後任であるアントニオ・バウドゥインとコ ンスタン・ジョルジュ・ファン・マンズヴェルトと共に1868年まで活動した。この医学教育機関とその付属病院は、現在、長崎大学の一部となっている。 明治維新後の1871年、長与は岩倉公使団の一員として、米国とヨーロッパを巡る世界一周の旅に同行することになった。この旅で、長与はドイツとオランダ で見た近代的な医療技術に特に感銘を受けた。1873年に帰国すると、文部省(後の文部科学省)に医務局(保健省の前身)を設置し、日本の近代医学の基盤 を築いた。また、予防接種法や総合的な医事法などを制定し、東京医学校(後の東京帝国大学医学部)を設立した。  長与専斎先生墓——1902 正三位勲一等瑞宝章。9月8日危篤。天皇皇后より菓子折りを下賜される。12日青山墓地に埋葬。 1891年に医学を引退した後、長与は元老院に参与し、日本国会議院の貴族院議員に任命された。彼は家督爵位制度で男爵の爵位を授与された。 また、鎌倉の湯が浜に結核療養所を設立し、海辺の清浄な空気が保健地として良いことを広めた。1902年に死去し、東京・青山墓地に埋葬されている。 |

| References and further reading Ban, Tadayasu. Tekijuku to Nagayo Sensai: Eiseigaku to Shoko shishi. Sogensha 1987. ISBN 4-422-21009-2 (Japanese) Hardacre, Helen. New directions in the study of Meiji Japan. Brill. ISBN 9004107355 Rogaski, Ruth. Hygienic Modernity: Meanings of Health and Disease in Treaty-Port China. University of California Press. (2004). ISBN 0520930606 |

参考文献および関連文献 Ban, Tadayasu. Tekijuku to Nagayo Sensai: Eiseigaku to Shoko shishi. Sogensha 1987. ISBN 4-422-21009-2 (日本語) Hardacre, Helen. New directions in the study of Meiji Japan. Brill. ISBN 9004107355 Rogaski, Ruth. Hygienic Modernity: Meanings of Health and Disease in Treaty-Port China. University of California Press. (2004). ISBN 0520930606 |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Nagayo_Sensai |

|

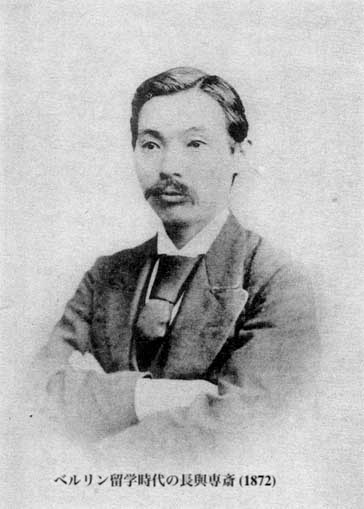

| 長與 專齋(新字体:長与 専斎、ながよ せんさい、天保9年8月28日〈1838年10月16日〉 - 明治35年〈1902年〉9月8日)は、日本の医師、医学者、官僚。本姓は藤原氏、号は松香、諱は秉継。 略歴 肥前国彼杵郡大村(現在の長崎県大村市)に代々仕える漢方医・長与中庵の子として生まれる。 大村藩の藩校である五教館(長崎県立大村高等学校の前身)で学んだ後、安政元年(1854年)、大坂にて緒方洪庵の適塾に入門し、やがて塾頭となる(福澤諭吉の後任)。のち大村藩の侍医となった。 文久元年(1861年)、長崎に赴き、医学伝習所にて、オランダ人医師ポンペのもとで西洋医学を修める。その後、ポンペの後任マンスフェルトに師事し、医 学教育近代化の必要性を諭される。明治元年(1868年)、長崎精得館の医師頭取(病院長)に就任する。明治維新により1868年11月30日同館は長崎 府医学校(現長崎大学医学部)となったが、マンスフェルトと共に、自然科学を教える予科と医学を教える本科に区分する学制改革を行った。長与は学頭に任命 された[1]。  1872年、ベルリン留学時代の長與 明治4年(1871年)に岩倉使節団の一員として欧米に渡るが、途中から独立して行動し、一行に先行してヨーロッパに渡り医療制度や医学の実情調査を行っ た[2]。パリでは欧州留学中の長井長義、松本圭太郎、池田謙斎らと日本の医療制度のあり方について議論し、医制のもとになる76条の素案を起案したとさ れる[2]。 明治6年(1873年)に岩倉使節団とともに帰国[2]。帰国後に「医制」の制定作業に着手したが、相良知安の「医制略則」という草稿を踏襲したともいわ れている[2]。明治7年(1874年)、文部省医務局長に就任する。また東京医学校(現在の東京大学医学部)の校長を兼務する。同年、東京司薬場(国立 医薬品食品衛生研究所の前身)を創設した。 明治8年(1875年)、医務局が内務省に移管されると、衛生局と改称して、初代局長に就任する。コレラなど伝染病の流行に対して衛生工事を推進し、また 衛生思想の普及に尽力した。「衛生」の語は、Hygieneの訳語として長与が採用したものである。しかし明治16年(1883年)に内務卿となった山縣 有朋とは肌が合わず、衛生局は業務に支障を来したため、軍医本部次長の石黒忠悳が兼務で衛生局次長に迎えられ、衛生局内では長與局長に劣らない力を持っ た。石黒の紹介で、愛知医学校長兼愛知病院長であった後藤新平を見出して明治16年(1883年)、衛生局に採用し、明治25年(1892年)、衛生行政 の後継者として後藤を衛生局長に据えたが、後藤が相馬事件に連座して失脚するとこれを見捨て、以後は石黒が医学界における後藤の後ろ盾となった[3]。 1886年(明治19年)4月27日、元老院議官、1890年(明治23年)9月29日、貴族院勅選議員に就任する[4]。明治24年(1891年)に衛 生局長を退いて後も、宮中顧問官、中央衛生会長などを歴任した。また、石黒忠悳、三宅秀、佐野常民らと大日本私立衛生会(のち日本衛生会、現日本公衆衛生 協会)を興し会頭に就任するなど、医学界および衛生行政に重きをなした。また、種痘の普及に甚大な功績があった。 1902年9月8日死去し、12月に「松香私志」が私本として百日忌に配布され、1904年6月普及版として刊行された。墓所は青山霊園(1イ2-2-6) 栄典 位階 1886年(明治19年)10月28日 - 従四位[5] 1892年(明治25年)4月1日 - 正四位[6] 勲章等 1889年(明治22年)11月25日 - 大日本帝国憲法発布記念章[7] 1895年(明治28年)6月21日 - 勲二等瑞宝章[8] |

・1838年 肥前国大村藩下で生まれる ・1854年 大坂にて緒方洪庵の適塾に入門 ・n.d. 適塾第11第塾頭 ・1861年 長崎に赴き、医学伝習所にて、オランダ人医師ポンペのもとで西洋医学を修める ・n.d. ポンペの後任マンスフェルトに師事し、医 学教育近代化の必要性を諭される ・1868年 長崎精得館の医師頭取(病院長)に就任。明治維新により1868年11月30日同館は長崎 府医学校(現長崎大学医学部)となったが、マンスフェルトと共に、自然科学を教える予科と医学を教える本科に区分する学制改革を行った。長与は学頭に任命 された ・1871年 岩倉使節団の一員として欧米に渡るが、途中から独立して行動し、一行に先行してヨーロッパに渡り医療制度や医学の実情調査を行っ た[2]。パリでは欧州留学中の長井長義、松本圭太郎、池田謙斎らと日本の医療制度のあり方について議論し、医制のもとになる76条の素案を起案したとさ れる ・1873年 岩倉使節団とともに帰国[2]。帰国後に「医制」の制定作業に着手したが、相良知安の「医制略則」という草稿を踏襲したともいわ れている ・1874年 文部省医務局長に就任する。また東京医学校(現在の東京大学医学部)の校長を兼務する。同年、東京司薬場(国立 医薬品食品衛生研究所の前身)を創設 |

| 家系 5代前:長与住勉 医師(現長崎県東彼杵村) 4代前:長与住賢 藩士 曽祖父:長与知正俊民 大村藩医 祖父:長与俊達 - 大村藩の種痘医 藩内に牛痘を広める 父:長与中庵 - 藩医 江戸幕医の最高権力者 多紀元堅楽春法印に学ぶ。著作「傷寒論述義」 本人:長與專齋 -緒方洪庵に学ぶ(義兄(姉の夫)に剣術家の斎藤歓之助がいる。 ) 妻:後藤多仲の長女・園子 - 長與家が侍医として仕えていた旧大村藩の名族・後藤家の長女。 長男・長與稱吉(1866年 - 1910年) - 医師(長与胃腸病院院長)であり、専斎の功により男爵を授けられた。 長男の妻:後藤象二郎の娘・延子。 長女:斎藤博妻・美代子 次女:犬養毅三男の犬養健妻・仲子 曾孫:犬養道子 - 評論家 曾孫:犬養康彦 - 元共同通信社社長 長女:松方正義長男で十五銀行頭取松方巌の妻・保子 長女:黒木三次妻・竹子 次男:長與程三(1875年 - 1934年) - 実業界に進み、横浜の大手生糸商社・茂木合名理事、日本輸出絹連合会組長。学習院卒業後、横浜製糸合名会社に入社、のち渡米してペンシルベニア大学に学 び、帰国後に横浜の野沢屋茂木輸出店(のち茂木合名)の総支配人として、先代急逝により年若くして社長となった3代目茂木惣兵衛を支えた[9][10]。 系列の横須賀鉄工場、日本火薬製造の重役も務める[9]。 次男の妻:沢子は2代目茂木保平(初代茂木惣兵衛の娘婿で名古屋の豪商瀧定の次男)の娘[9]。 次女:長与藤子 - 1894年に15歳で鎌倉由比ガ浜沖にて溺死。 三男:長與又郎(1878年 - 1941年) - 病理学者で東京帝国大学総長、男爵。 三男の妻:森村財閥森村組創業者・森村豊の娘・玉 男爵を継いだ長男・長与太郎の妻は志賀直哉の次女・留女子(るめこ)。 四男:岩永裕吉(1883年 - 1939年) - 幼少期に実母の弟夫婦の養子となる。同盟通信社の初代社長。日本の通信自主権の確立に尽力した[11] 四男の妻:獣医学者で東京帝国大学教授・田中宏の娘の鈴。兄に田中良 (美術家)。 三女:医師・平山金蔵の妻・道子。平山は義兄・稱吉の死後、長与胃腸病院院長を引き継ぐ。日本消化器医学会会長、日本医科大学理事なども務め胃腸病学の大家となる。 五男:長與善郎(1888年 - 1961年)- 白樺派の小説家、劇作家。 実業家の岩崎弥太郎、弥之助兄弟、幕末の志士・松方正義、後藤象二郎、首相経験者の山本権兵衛、加藤高明、幣原喜重郎、そして師にあたる緒方洪庵や福沢諭吉とも親戚関係である。 |

|

| 参考文献 『松本順自伝・長与専斎自伝』小川鼎三・酒井シヅ校注、平凡社〈東洋文庫386〉、1980年9月。ISBN 978-4-582-80386-0。ワイド版2008年 外山幹夫『医療福祉の祖 長与専斎』思文閣出版、2002年6月。ISBN 4-7842-1107-1。 長与健夫「医学教育制度の変革・漢方から洋学へ―浅井国幹と長与専斎の相剋を中心にして」『日本医史学雑誌』第43巻第4号、日本医史学会、1997年、pp. 93-94。 駄場裕司『後藤新平をめぐる権力構造の研究』南窓社、2007年。ISBN 978-4-8165-0354-2 本馬貞夫「長与専斎―公衆衛生行政の創始者」ヴォルフガング・ミヒェル・鳥井裕美子・川嶌眞人共編 編『九州の蘭学―越境と交流』思文閣出版、2009年6月、pp. 329-332頁。ISBN 978-4-7842-1410-5。 越澤明『後藤新平 -大震災と帝都復興』ちくま新書、2011年。ISBN 978-4-480-06639-8 |

|

| 明六社・明六雑誌 アントニウス・ボードウィン 後藤新平 萩原三圭 国立病院機構長崎医療センター - センター敷地内には、專齋の旧家が史跡として残っている。 相良知安 石黒忠悳 北里柴三郎 ウィリアム・K・バートン |

|

| https://x.gd/1Zrme |

|

★年譜——松本順自伝・長与専斎自伝 / 小川鼎三, 酒井シヅ校注, 東京 : 平凡社 , 1980.9. - (東洋文庫 ; 386)等

1838 8/28(明治5年=1872までは太陰暦) 肥前国彼杵郡大村に生まれる

1841 父中庵死去

1846 祖父俊逹の嫡子となる

1849 大村藩藩校五教館に入学

1854 大坂適塾の塾生になる

1855 祖父俊逹死去、4月に家督を継ぐ。

1858 適塾塾頭となる

1860 適塾塾頭を辞す

1861 春、長崎に趣き、医学伝習所に入り、ポンペの教えを受ける。

1862 大村藩士・後藤多仲の娘園子と結婚がきまる

1864 藩命により大村に帰る。園子との結婚生活。2月世子療養掛となる。4月侍医

1865 藩主、猟銃にて負傷、長崎に呼ばれ、ボードウィンに治療法を授かり、治療に成功する。4月養生所が精得館と改称

1866 長男弥吉うまれる。4月藩命により長崎赴任、再度、ボードウィンに西洋医学を学ぶ。

1868 長崎奉行所崩壊。精得館頭取になる。精得館は長崎医学校と改称、専斎は学頭となる。マンスフェルトとはかり、医学教育制度の改革をすすめる。9月改元、明治となる。

1870 3月長崎医学校が「大学」所管となり、専斎は少博士となる

1871 7月文部省設置、命により上京。文部少丞(しょうじょう)に任じ、兼ねて文部中教授となる。10月田中不二麿文部理事官の欧米派遣につき、その随行となる。

1872 3月長女保子がうまれる。

1873 3月帰朝。大村の家により家族と再会。6月文部省医務局長になる。輸入薬品の検査のために司薬場を、東京、大阪、京都に設置

1874 医制設定(下記の説明)。4月文部省四等出仕に補し、従五位に叙せらる。6月牛痘種継所を東京府下に儲ける。9月、東京医学校校長となる。

1875 2月次男程三うまれる。6月衛生事務が内務省の所管となる。内務省四等出仕兼文部省四等出仕に補し、内務省衛生局長になる。

1876 内務大丞(だいじょう)になり、文部省四等出仕のまま、東京医学校校長まま。7月フィラデルフィア独立百周年万博に臨み、万国医学会に出席。アメリカ各州の衛生局を訪問し、事務などを巡察する。12月東京医学校を、本郷の旧加賀藩邸に移す。

1877

1 月内務大書記官になり、かつ衛生局長となる。文部省御用掛(ごようかけ)を兼任。東京医学校校長(継続?)4月医学校は改称して東京大学医学部となり、医 学部総理心得に就任。5月横浜司薬場開設。8月内務省より虎列剌病予防心得が出される。10月大久保利通内務卿に「衛生意見」を提出。

1878 4月四男又郎が生まれる

1879 7月中央衛生会を、内務省に設置し、その委員となる。8月次女藤子うまれる。12月中央衛生会を常設として、地方には、地方衛生会を設置する。

1880 7月伝染病予防規則を制定する。9月伝染病法予防心得書が出される。12月内務省三等出仕となり、内務省衛生局長に就任。同月、中央衛生会副長になる。

1881 1月日本薬局方編纂委員になる

1882 2月「衛生事務拡張に対する意見」を提出。6月勲四等。7月東京検疫局幹事長。12月内務省三等出仕、衛生局長(任官だが再任)

1883 2月内務省衛生事務諮問会を開催。2月正五位。9月四男裕吉が生まれる。大日本私立衛生会の開催を10限する。「公衆衛生法」を民間に普及することを目的とする。

1885 1月東京市区改正審査委員となる

1886 2月官制改革がおこなわれる。3月内務省衛生局長となる。4月14日奏任官一等となる。4月27日元老院議官となる。かつ勅任官二等となる。5月虎列剌病予防消毒心得書が出される。

1887 12月修正虎列剌病予防消毒心得書が出される

1888 5月日本薬局方調査委員長となる。9月東京市区改正委員(更新?)

1889 9月医術開業試験委員長となる。

1890 8月6日中央衛生会長を兼任。元老院議官。8月6日勅任官二等(更新?)。9月貴族院議員。10月伝染病予防及消毒心得書が提出される

1891 8月内務省衛生局長を辞す。

1892 1月宮中顧問官となり中央衛生会長を兼任する。伝染病研究所の設立を実現する。11月高等官二等となる。

1894 10月高等官一等、中央衛生会長(留任)

1895 4月臨時検疫局長。6月勲二等、瑞宝章

1896 5月旭日重光章。

1897 3月伝染病予防法案審議のための特別委員会委員になる。6月宮中顧問官。

1898 1月従三位

1900 6月臨時検疫局副総裁

1901 大日本私立衛生会会頭

1902 正三位勲一等瑞宝章。9月8日危篤。天皇皇后より菓子折りを下賜される。12日青山墓地に埋葬。

+++

++++

+++++

★医制.

| 医制(い

せい、明治7年8月18日文部省ヨリ東京京都大阪三府ヘ達)とは、1874年(明治7年)8月18日に、文部省が東京府、京都府、大阪府の三府への達とい

う形で発布された、医療制度や衛生行政に関する各種規定を定めた日本の法令である。全76条からなり、医業の許可制などを定めている[1]。 |

|

| 概要 明治時代の初期、大学東校や長崎医学校において本格的な西洋医学教育が開始されてはいたものの、当時の日本の医師のうち圧倒的多数を占めたのは、漢方医で あり、西洋医の数は非常に少なく[2]、また、医師やその他の医療関係者(薬剤師や助産師等)に関する資格制度が存在しなかったため、それら医療関係者の 技能も高くはなかった[2]。そのため、国民の衛生状態も非常に悪く、政府には、速やかに保健衛生全般に関する制度を整備することが求められていた [3]。 そのような状況の中で、日本に近代的な医事衛生制度を導入すべく制定されたのが医制である。 医制の内容は、1条から11条は衛生行政全般に関する規定、12条から26条は医学校に関する規定、27条から36条は教員と外国教師に関する規定、37条から53条は医師に関する規定、54条から76条は薬舗と売薬に関する規定となっている。 このように、医制の内容は、医学教育を含めた衛生行政全般にまで及ぶ。その目的は、「文部省統轄の下で衛生行政機構の整備」、「西洋医学に基づく医学教育 の確立」、「医師開業免許制度の樹立」、「近代的薬剤師制度及び薬事制度の確立」といった点にあり、これにより衛生行政の基礎を固めようとしたものである [4]。 |

|

| 制定までの経緯 1871年(明治4年)に派遣された岩倉使節団の随員に加わった長與專齋(このページの情報)は、西洋諸国の維持制度を視察を命じられていた[5]。長與 は、帰国後の1873年(明治6年)6月、文部省医務局(同年3月に医事課から昇格)の二代目の医務局長に就任した。同年、太政官から「文部省ニ醫制取調 ヲ命ス」(明治6年6月15日太政官布告無号達)が出され、長與は医制の立案に着手した[6]。 長與は欧州視察中にパリで欧州留学中の長井長義、松本圭太郎、池田謙斎らと日本の医療制度のあり方について議論し、素案を起案していたとされる[7]。一方で相良知安の「医制略則」という草稿を踏襲したともいわれている[7]。 1873年12月27日、医制の文案を付した文部省より太政官への上申書が提出されたが、太政官からは反応がなかったため、翌1874年(明治7年)3月 2日、医制の施行を促す「醫制施行方伺」が文部省から太政官へ出された[6]。これに対して左院が、同月7日に、医制をまず三府において施行すべき旨を上 陳し、太政官は、同月12日、文部省に対して「醫制ヲ定メ先ツ三府ニ於テ徐々著手セシム」と題された医制施行太政官指令[8]を出した。 この太政官の指令を受けて、文部省は、三府に医制を達した。その際、条件が整ったものから順次施行されるものとされた。 |

|

| 医制施行後の法整備 医制は、法令というよりは、むしろ衛生行政の方針を示した訓令に近い性格を有していたと指摘される[9]。そのため、実際に施行されるときは、個別の内容 に関する達や布達などがそれぞれ発され、徐々に医制の内容が施行されていった。その際、「医制第何条の施行につき○○へ達」といった形がとられる場合のほ か、1874年10月の「種痘規則」(明治7年10月30日文部省布達第27号)のような、医制に定められた内容と同趣旨の規則が別に制定される場合も あった。 |

|

| 医育行政の分離 1875年(明治8年)、衛生事務は、文部省医務局から内務省衛生局に移管された。これに先立ち、医制の改正が行われ、医学教育に関する部分は削除された(明治8年5月14日文部省ヨリ東京京都大阪三府ヘ達)。 |

|

| 医師開業試験 医師開業試験については、医制37条(改正後の19条)に規定されていたが、試験内容が具体化されたのは、医制発布の翌年1875年(明治8年)に発され た文部省布達「醫制第三十七條ノ施行ニツキ三府ヘ達」(明治8年2月10日文部省ヨリ東京京都大阪三府)による。その後、三府以外の県についても医師開業 試験を実施すべく、翌1876年(明治9年)に内務省達「醫師開業試験ヲセシム」(明治9年1月12日内務省達乙第5号各県)が発布された。 |

|

| 薬舗開業試験 薬舗開業試験については、医制58条(改正後の37条)に規定されていた。その試験科目については、1875年に内務省達として「薬舗開業試験科目ヲ定ム」(明治8年12月28日内務省ヨリ東京大阪両府ヘ達)が発布された。 |

|

| 医制の効力 医制は、その趣旨を実現する個別の法令が逐次制定されていく、今日でいう訓令のようなものであった。したがって、特にこれを廃止する手続きは取られていな いが、内閣記録局からの照会に対する内務省衛生局の回答では、各種の法整備が進められた結果、すでに「自然消滅」したとされている[10]。 |

|

| 1.^ 長与健夫「医学教育制度の変革・漢方から洋学へ:浅井国幹と長与専斎の相剋を中心にして」『日本医史学雑誌』第43巻第4号、1997年、p.p.92-95。 2.^ a b 『医制百年史 記述編』7頁 3.^ 『医制百年史 記述編』8頁 4.^ 『医制百年史 記述編』14頁 5.^ 厚生労働省編『医制百年史 記述編』11頁 6.^ a b 『医制百年史 記述編』12頁 7.^ a b 西井易穂. “長与専斎と二見海水浴場(第109回日本医史学会総会一般演題)”. 一般社団法人 日本医史学会. 2022年7月30日閲覧。 8.^ 「上申ノ趣先以三府ニ於テ醫俗ノ事情篤ト斟酌ノ上実際障碍無之様徐々著手可致其他各地方ノ儀ハ當分可見合事」 9.^ 『医制百年史 記述編』17頁 10.^ 『医制百年史 記述編』18頁 |

|

| 厚生省医務局編『医制百年史 記述編』ぎょうせい、1976年 |

|

| 医術開業試験 浅井国幹 長與專齋 |

|

| https://x.gd/zqjje |

★

| 日本の医療行政 : その歴史と課題 / 笠原英彦著, 東京 : 慶應義塾大学出版会 , 1999.11. - (Keio UP選書) 第1章 「医制」の制定—わが国医療行政の原点 第2章 内務省衛生局と長与専斎 第3章 後藤新平と医療行政 第4章 医療保険制度の展開 第5章 医療機関の発展—その量と質 第6章 大学医学部と医療行政 第7章 薬事行政の展開 第8章 厚生省と医療政策 第9章 先端医療の衝撃 終章 今後の課題と展望 |

今日、少子・高齢化社会の到来、先端医療の導入、感染症の新たな拡大等

によって、医療行政のあり方がますます厳しく問われている。日本の医療行政は、国際的にみても、公的財政と私的供給というきわめてユニークな構造をもって

いる。それは、明治初年にまで遡る、長きにわたる歴史の産物であるが、その歴史的経緯については、これまで十分に明らかにされることがなかった。本書は、

わが国の医療行政がとりわけ歴史的文化的所産である点に着目し、内務省から厚生省に至る医療行政の変遷をたどり、明日の医療行政の課題を明らかにする。 |

リ ンク

文 献

そ の他の情報

CC

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099