技術主権

Technological

sovereignty; Soberanía tecnológica

☆ 技術主権あるいは技術的主権とは、国家、共同体、または事業体が、その社会、経済、政治システムを支える技術の開発、実装、使用に対して自律的な統制を行使する能力を指 す。[1] この概念は、多国籍企業や技術的覇権を持つ国などの外部主体への依存を減らすことを目的として、ソフトウェアやハードウェアを含む技術的インフラを独自に 設計、生産、管理する能力を意味する。 [2] また、国益を保護し、技術を使用する社会の価値、権利、優先順位と技術を整合させることも含まれる。 [3][4] データ主権(データ主権)とは、多国籍企業や技術的覇権を持つ国などの外部主体への依存を減らすことを目的として、ソフトウェアやハードウェアを含む技術 的インフラを独自に設計、生産、管理する国家、共同体、事業体の能力のことである。 データ主権や情報主権は、その区別がそれほど明確ではないため、技術主権と重なることもあり、また、バイナリ・デジタル形式に変換されて保存されている場合であっても、その形式が何であれ、国民 や情報が保存されている国の法律に情報が服従することを指す[4][5][6]。

★技術主権(Technological sovereignty)とは、競争力や福祉に不可欠な情報通信インフラや技術が、ユーザーが所在する管轄区域の法律、ニーズ、利益に整合しているという政治的見解であ る。[1][2] データ主権または情報主権は、その区別が明確ではないため、技術主権と重複する場合があり、データ主体が市民である国の法律、または情報が保存されてい る、あるいは流れる国の法律に関する主観的な情報(変換されてバイナリデジタル形式で保存されている場合も含む)を指す場合もある。[1][3] 技術主権は、重要な技術への完全な依存を回避することを目的としているため、自給自足や脱グローバル化とは区別される。[2][4]

| La soberanía

tecnológica se refiere a la capacidad de un Estado, comunidad o entidad

para ejercer un control autónomo sobre el desarrollo, la implementación

y el uso de las tecnologías que sustentan sus sistemas sociales,

económicos y políticos.[1] Este concepto implica la habilidad de

diseñar, producir y gestionar de manera independiente infraestructuras

tecnológicas, incluyendo software y hardware, con el objetivo de

reducir la dependencia de actores externos, como corporaciones

transnacionales o países con hegemonía en el ámbito tecnológico.[2]

Además, abarca la protección de los intereses nacionales y la

alineación de las tecnologías con los valores, derechos y prioridades

de la sociedad que las utiliza.[3][4] La soberanía de datos o soberanía de la información a veces se superpone con la soberanía tecnológica, ya que sus distinciones no son tan claras, y también se refiere a la sujeción de la información a las leyes del país en el que el ciudadano o la información se almacena, cualquiera que sea su forma, incluso cuando se haya convertido y almacenado en formato digital binario.[4][5] |

技術主権あるいは技術的主権とは、国家、共同体、または事業体が、その社会、経済、政治

システムを支える技術の開発、実装、使用に対して自律的な統制を行使する能力を指す。[1]

この概念は、多国籍企業や技術的覇権を持つ国などの外部主体への依存を減らすことを目的として、ソフトウェアやハードウェアを含む技術的インフラを独自に

設計、生産、管理する能力を意味する。 2] また、国益を保護し、技術を使用する社会の価値、権利、優先順位と技術を整合させることも含まれる。

3][4]

データ主権(データ主権)とは、多国籍企業や技術的覇権を持つ国などの外部主体への依存を減らすことを目的として、ソフトウェアやハードウェアを含む技術

的インフラを独自に設計、生産、管理する国家、共同体、事業体の能力のことである。 データ主権や情報主権は、その区別がそれほど明確ではないため、技術主権と重なることもあり、また、バイナリ・デジタル形式に変換されて保存されている場 合であっても、その形式が何であれ、国民や情報が保存されている国の法律に情報が服従することを指す[4][5][6]。 |

| Concepto Si bien no hay muchos autores que hayan conceptualizado sobre el término, se entiende que en el mundo globalizado en que vivimos, la dependencia de corporaciones trasnacionales tanto en Sistemas Operativos, Software de Gestión, Hardware e Infraestructura es extremadamente alta. La tendencia a ir al modelo de nube tanto en infraestructura como en software es muy alta (conocido como Software as a Service y Hardware e Infraestructure as a Service). Alcanza con ver los ejemplos de los modelos que ofrecen tanto Microsoft como Google con sus productos Office 365 o Google Drive o el iCloud de Apple en donde ya no es necesario utilizar un computador con disco duro ya que desde cualquier dispositivo sea teléfono inteligente, tableta o computadora se pueden editar y almacenar desde documentos de trabajo hasta fotos, calendarios, agendas y demás información utilizada por todos hoy día. Toda la ingeniería está enfocada en "hacerlo simple" o "en un par de clicks" y tentar al usuario a ir hacia estos modelos. La extensión de la Web 2.0 y los servicios de redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etc) impactan en la vida cotidiana de millones de seres humanos: sus fotografías, historia de vida, trabajo, hábitos y costumbres enfocan también sus recursos a hacerlo muy simple de acceder e interconectar. Por detrás de la "magia de lo simple" nos encotramos con un trabajo de profiling, término utilizado originalmente en la ingeniería de software para programas, pero que se utiliza también en lo que se denomina ingeniería social y aplica a las actividades realizadas sobre personas de cara a la generación de perfiles de usuarios, ubicación (gracias a la geolocalización de los dispositivos móviles y localización por dirección IP entre otros), usos y costumbres, etc. que hace posible identificar tanto potenciales clientes como potenciales "amenazas" a los intereses de las corporaciones y las agencias para las que colaboran. Alcanza para esto ver el efecto del Proyecto PRISM denunciado por Edward Snowden en 2013. Por tanto es indispensable poder visualizar un mundo en el futuro cercano en donde los Países y Bloques Regionales tengan las capacidades para ser independientes y soberanos en el control tanto de la fibra óptica por la que circula información de carácter Estatal como individual de sus habitantes, como de los centros de datos donde se almacena la información sensible o personal y poder resguardar y dar garantías tanto legales como jurídicas de que no serán utilizadas para negociar o para hacer seguimiento tanto de políticos y empresas estatales, como fuera revelado en el año 2013 en América Latina con las escuchas a la presidenta de Brasil Dilma Ruseff como seguimiento de ciudadanos con ningún fin. Además de proyectos como el impulsado por UNASUR de un anillo de fibra óptica soberana[6] y centros de datos soberanos (una de las propuestas realizadas en la Reunión de Autoridades y Expertos en Seguridad Informática y de las Telecomunicaciones del MERCOSUR, 17 de septiembre de 2013, Caracas [2]), se debe bregar por el uso de Software Libre, que permite el análisis y control de sus contenidos y alcance así como también de iniciar caminos para el desarrollo de hardware libre que permita los mismos análisis y controles. De acuerdo con Alex Haché:[6] La soberanía tecnológica trata de tecnologías desarrolladas desde y para la sociedad civil, y las iniciativas que la conforman intentan crear alternativas a las tecnologías comerciales y/o militares. Sus acciones prueban ceñirse a imperativos de responsabilidad social, transparencia e interactividad, por lo que se refuerzan los grados de confianza que se puede depositar en ellas.Se basan en software, hardware o licencias libres porque los usan o desarrollan (a menudo coincidiendo ambas dinámicas), pero sus características van más allá de esta contribución. El desarrollo mismo de sus iniciativas fomenta la transformación social a través del empoderamiento de sus participantes. Ya sea gracias a metodologías de desarrollo participativo que unen el «hazlo tú misma» con el «hacedlo juntas», o modelos que apuestan por el cooperativismo, el trueque, el intercambio entre iguales y otras expresiones de economía social. Alex Haché[7] |

概念 この言葉を概念化した著者は多くないが、グローバル化した世界では、オペレーティング・システム、管理ソフトウェア、ハードウェア、インフラにおいて多国 籍企業への依存度が非常に高いことが理解されている。インフラもソフトウェアもクラウドモデルに移行する傾向が非常に強い(Software as a Service、Hardware and Infrastructure as a Serviceとして知られている)。マイクロソフトやグーグルが提供するOffice 365やグーグル・ドライブ、アップルのiCloudなどの例を見ればわかるように、スマートフォンやタブレット、パソコンなどあらゆるデバイスから、仕 事の文書から写真、カレンダー、予定表など、今日誰もが使う情報を編集・保存できるため、ハードディスク付きのパソコンを使う必要がなくなっている。すべ てのエンジニアリングは、「シンプルにする」あるいは「2、3クリックでできる」ことに重点を置き、ユーザーをこれらのモデルへと誘導している。 ウェブ2.0やソーシャル・ネットワーキング・サービス(フェイスブック、ツイッター、インスタグラムなど)の普及は、何百万人もの人間の日常生活に影響 を与えている。彼らの写真、生活史、仕事、習慣、慣習もまた、アクセスや相互接続を非常にシンプルにすることにリソースを集中している。シンプルな呪術」 の背後には、プロファイリングがある。プロファイリングとは、もともとはソフトウェア工学でプログラムのために使われる用語だが、ソーシャル・エンジニア リングとして知られるものにも使われ、ユーザープロファイル、位置情報(モバイル機器のジオロケーションやIPアドレスによる位置情報などによる)、用 途、習慣などを生成するために人々に対して行われる活動に適用される。2013年にエドワード・スノーデンが告発したPRISMプロジェクトの効果は、こ れを説明するのに十分である。 したがって、近い将来、国や地域圏が、その住民の国家情報や個人情報が流通する光ファイバー網を管理し、独立した主権を持つことができる世界を想像するこ とが不可欠である、 そして、2013年にラテンアメリカで発覚したブラジル大統領ディルマ・ルセフへの盗聴や、あらゆる目的での市民の監視のように、政治家や国営企業との交 渉や監視に使用されないことを法的にも保証することができるようになる。 UNASURが推進する主権的な光ファイバーリング[6]や主権的なデータセンター(2013年9月17日、メルコスールの情報通信セキュリティに関する 当局・専門家会議(カラカス[2])での提案のひとつ)のようなプロジェクトに加え、私たちは、その内容や範囲の分析と制御を可能にする自由ソフトウェア の使用に努めるとともに、同じ分析と制御を可能にする自由なハードウェアの開発の道を切り開かなければならない。 アレックス・ハシェによれば、以下の通りである[6]。 技術的主権とは、市民社会から、そして市民社会のために開発された技術に関するものであり、それを構成するイニシアティブは、商業技術や軍事技術に代わる ものを創造しようとするものである。彼らの行動は、社会的責任、透明性、双方向性という要請を遵守していることを証明し、その結果、彼らに置くことができ る信頼の程度を強化する。彼らは、フリーソフトウェア、ハードウェア、またはライセンスに基づいているが、それは、それらを使用または開発するためであり (多くの場合、両方の力学が一致する)、彼らの特徴は、この貢献を超えている。 彼らのイニシアティブの開発そのものが、参加者のエンパワーメントを通じて社会変革を促進する。それは、「自分でやる」ことと「みんなでやる」ことを組み 合わせた参加型の開発方法論や、協力主義、物々交換、ピアツーピア交換、その他の社会経済の表現にコミットしたモデルのおかげである。 アレックス・ハチェ[7] |

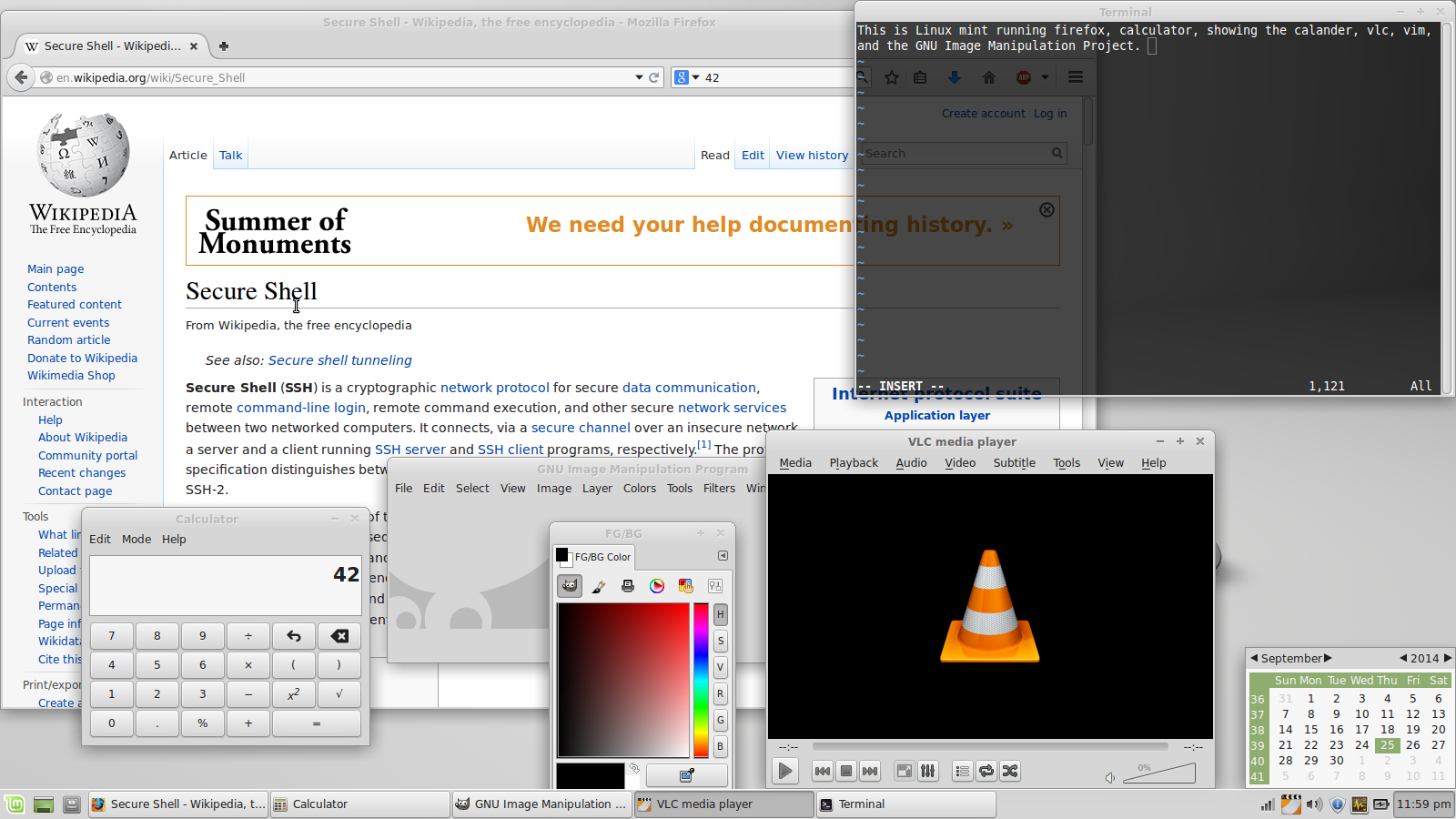

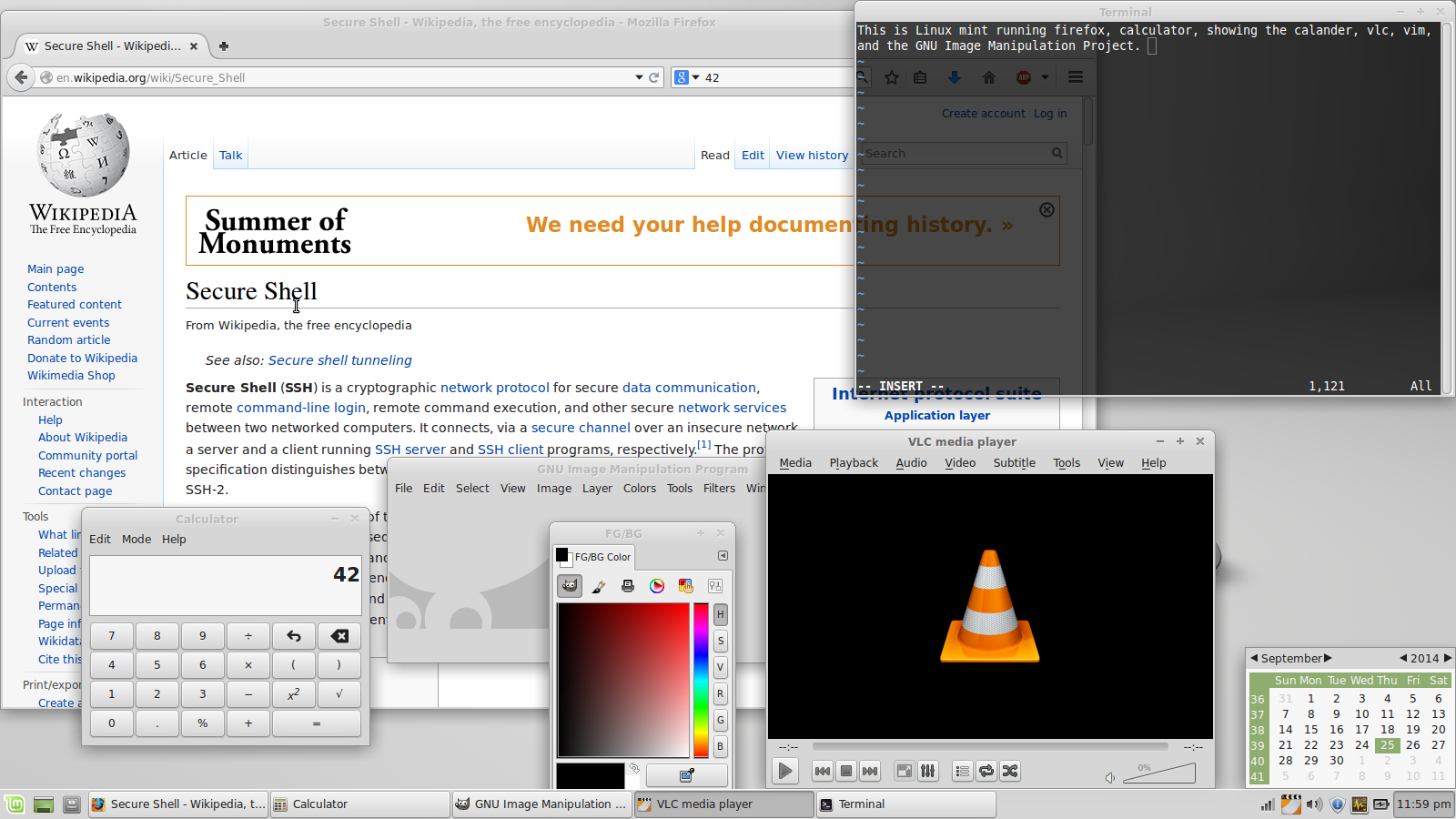

| Antecedente históricos Software libre y de código abierto (FOSS) Esta sección es un extracto de Software libre y de código abierto.[editar]  Una captura de pantalla de software libre y de código abierto (FLOSS): Linux Mint corriendo Xfce entorno de escritorio, Firefox, un programa de calculadora, el calendario incorporado, Vim, GIMP, y VLC media player La historia del software libre y de código abierto, también conocido por sus siglas en inglés: FOSS (Free and Open Source Software) o FLOSS (Free/Libre Open Source Software), comienza en los años 1980, cuando la mayoría del software era privativo y algunos programadores impulsaron proyectos libres. Antes, en las primeras computadoras, el desarrollo del software era colaborativo, pero esto cambió en los años 1960 y 1970 con la privatización del código por parte de algunas compañías. El software libre y de código abierto permite a los usuarios estudiar, modificar y mejorar su diseño gracias a la disponibilidad del código fuente. Es importante no confundir el software libre con el freeware, ya que, aunque a menudo es gratuito, el FOSS también puede ser vendido. La confusión aumenta en inglés, donde el término free puede significar tanto «libre» como «gratis». El término software libre y de código abierto abarca dos filosofías: el software libre, que se enfoca en las libertades otorgadas a los usuarios, y el software de código abierto, que resalta las ventajas de su modelo de desarrollo. La Free Software Foundation[8] subraya las diferencias entre ambas, aunque FOSS se usa como término neutral. Cabe señalar que los programas gratuitos no son necesariamente libres ni de código abierto. |

歴史的背景 フリー&オープンソースソフトウェア(FOSS) このセクションはFree and Open Source Software.[編集]から抜粋したものである。  フリーでオープンなソースソフトウェア(FLOSS)のスクリーンショット: Xfceデスクトップ環境、Firefox、電卓プログラム、内蔵カレンダー、Vim、GIMP、VLCメディアプレーヤーを実行するLinux Mint。 FOSS(Free and Open Source Software)またはFLOSS(Free/Libre Open Source Software)の頭文字でも知られるフリー&オープンソースソフトウェアの歴史は、ほとんどのソフトウェアがプロプライエタリであり、一部のプログラ マがフリープロジェクトを推進していた1980年代に始まる。それ以前、初期のコンピューターでは、ソフトウェア開発は共同作業で行われていたが、 1960年代から1970年代にかけて、一部の企業によるコードの私物化によって、この状況は変化した。 フリーでオープンなソース・ソフトウェアは、ソース・コードが入手可能なため、ユーザーが設計を研究し、修正し、改良することができる。フリーソフトウェ アとフリーウェアを混同しないことが重要である。なぜなら、多くの場合フリーであるが、FOSSは販売されていることもあるからである。英語では、フリー という用語が「無料」と「無償」の両方の意味を持つことがあるため、混乱はますます大きくなる。 フリーソフトウェアとオープンソースソフトウェアという用語は、2つの哲学を包含している:フリーソフトウェアは、ユーザーに与えられた自由に焦点を当 て、オープンソースソフトウェアは、その開発モデルの利点を強調する。フリーソフトウェア財団[8]は、両者の違いを強調しているが、FOSSは中立的な 用語として使われている。フリーソフトウェアが必ずしもフリーやオープンソースではないことに注意すべきである。 |

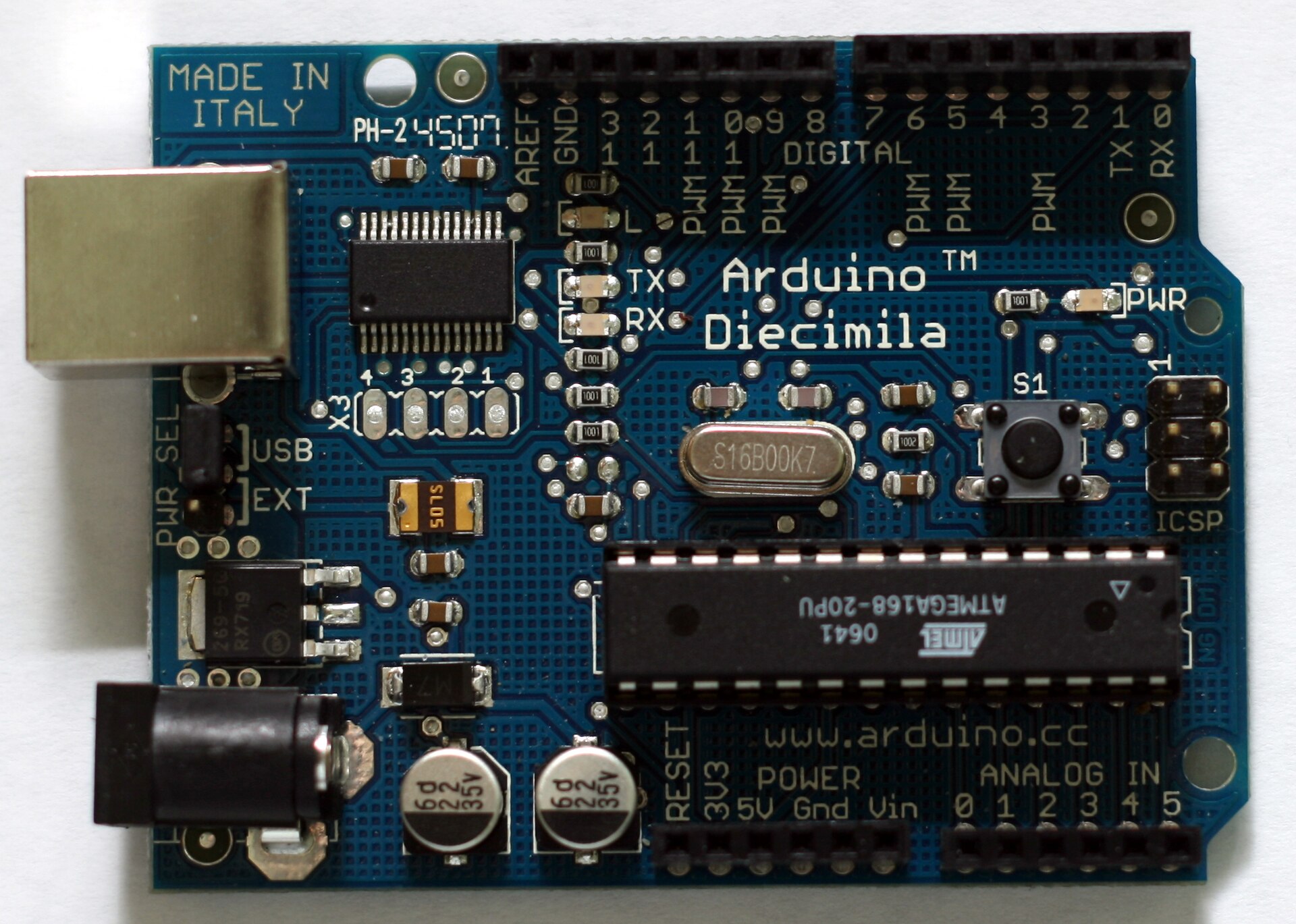

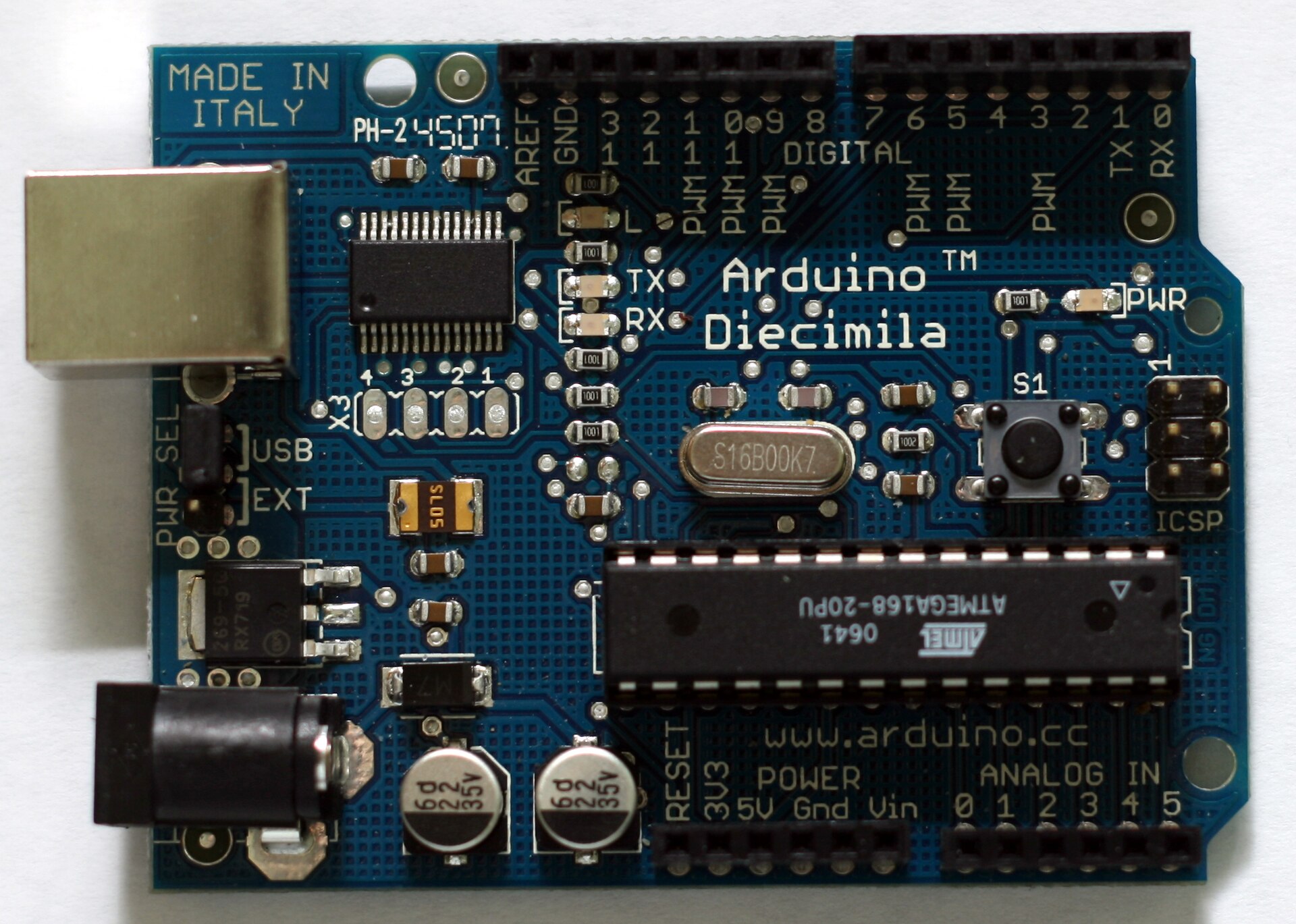

| Hardware libre Esta sección es un extracto de Hardware libre.[editar]  El Aurora 224: un mezclador DJ de 2 canales libre que ofrece 24 potenciómetros analógicos, tres deslizadores lineales, y 8 botones con realimentación por led.  Uzebox es una videoconsola de diseño abierto.[9]  Hardware libre de Bug Labs.[10][11]  Arduino Diecimila. Se llama hardware libre, hardware de código abierto, electrónica libre o máquinas libres a aquellos dispositivos de hardware cuyas especificaciones y diagramas esquemáticos son de acceso público, ya sea bajo algún tipo de pago, o de forma gratuita. La filosofía del software libre es aplicable a la del hardware libre, y por eso forma parte de la cultura libre. Un ejemplo de hardware libre es la arquitectura UltraSparc cuyas especificaciones están disponibles bajo una licencia libre. La replicación de hardware médico con código gratuito y abierto proporciona ahorros superiores al 90% del coste, lo que hace que el material médico y científico resulte mucho más accesible.[12] Algo del ímpetu para el desarrollo del hardware libre fue iniciado en 2001 con el Challenge to Silicon Valley publicado por Kofi Annan.[13] Debido a que la naturaleza del hardware es diferente a la del software, y que el concepto de hardware libre es relativamente nuevo, aún no ha surgido una definición exacta del término. Dado que el hardware tiene asociados a él costos variables directos, ninguna definición de software libre se puede aplicar directamente sin modificación. En cambio, el término hardware libre se ha usado principalmente para reflejar el uso del software libre con el hardware y el lanzamiento libre de la información con respecto al hardware, a menudo incluyendo el lanzamiento de los diagramas esquemáticos, diseños, tamaños y otra información acerca del hardware. De todos modos, incluye el diseño del hardware y la distribución de los elementos en la tarjeta madre. Con el auge de los dispositivos de lógica programable reconfigurables, el compartir los diseños lógicos es también una práctica de hardware libre. En vez de compartir los diagramas esquemáticos, el código HDL es compartido. Esto difiere del software libre. Las descripciones HDL son usadas comúnmente para instalar sistemas SoC en FPGA o directamente en diseños ASIC. Los módulos HDL, cuando se distribuyen, son llamados semiconductor intellectual property cores, o núcleos IP. Existen muchas comunidades que trabajan en el diseño, desarrollo y pruebas de hardware libre, y que además brindan soporte. Algunas de ellas son Open Collector,[14] OpenCores[15] y el Proyecto gEDA.[16] |

フリーハードウェア このセクションはフリーハードウェアからの抜粋です。 [edit] Aurora 224: フリーの2チャンネルDJミキサー。  Aurora 224: フリーの2チャンネルDJミキサーで、24個のアナログポテンショメーター、3個のリニアフェーダー、8個のボタンとLEDフィードバックがある。  Uzeboxはオープンデザインのビデオゲーム機[9] Uzeboxはオープンデザインのビデオゲーム機[9] Uzeboxはオープンデザインのビデオゲーム機[9] Uzeboxはオープンデザインのビデオゲーム機[9] Uzeboxはオープンデザインのビデオゲーム機。  Bug Labsの無料ハードウェア[10][11]。  Arduino Diecimila。 フリー・ハードウェア、オープン・ソース・ハードウェア、フリー・エレクトロニクス、フリー・マシンとは、仕様や回路図が公開されているハードウェア・デ バイスのことで、有償または無償で提供されている。フリー・ソフトウェアの理念は、フリー・ハードウェアの理念にも当てはまるため、フリー・カルチャーの 一部となっている。フリー・ハードウェアの例としては、ウルトラスパーク・アーキテクチャがあり、その仕様はフリー・ライセンスの下で入手可能である。フ リーでオープンソースの医療用ハードウェアを複製することで、90%以上のコスト削減が可能となり、医学的・科学的資料がより利用しやすくなる[12]。 ハードウェアの性質はソフトウェアのそれとは異なり、フリーハードウェアの概念は比較的新しいものであるため、この用語の正確な定義はまだ確立されていな い。 ハードウェアには直接的な変動コストが伴うため、フリーソフトウェアの定義をそのまま適用することはできない。その代わりに、フリー・ハードウェアという 用語は、主に、フリー・ソフトウェアをハードウェアとともに使用し、ハードウェアに関する情報を自由に公開することを反映するために使われてきた。ただ し、ハードウェアの設計やマザーボード上のエレメントのレイアウトも含まれる。 再構成可能なプログラマブル・ロジック・デバイスの台頭により、ロジック設計の共有も自由なハードウェアの実践となっている。回路図を共有する代わりに、 HDLコードが共有される。これはフリーソフトウェアとは異なる。HDL記述は、FPGAやASIC設計に直接SoCシステムをインストールするために一 般的に使用される。HDLモジュールを配布する場合は、半導体知的財産コア(IPコア)と呼ばれる。 フリー・ハードウェアの設計、開発、テスト、サポートに取り組んでいるコミュニティは数多くある。その中にはOpen Collector、[14] OpenCores、[15] gEDA Projectなどがある[16]。 |

| Infraestructuras autónomas Una infraestructura servidora autónoma puede definirse como aquella compuesta de nodos (servidores) cuya sostenibilidad se basa en voluntarios (remunerados o no) y cuya financiación proviene de una comunidad de usuarios a la que prestan sus servicios. Por lo tanto, dicha infraestructura autónoma no depende de las instituciones públicas o corporaciones privadas para su funcionamiento. En otros casos y dados los altos costos que implica la compra, soporte y mantenimiento de los mismos, se puede hablar de redes de servidores distribuidos en varios países (integrantes de un bloque como la Unión Europea, UNASUR u otras) en donde ninguno de ellos y por sí solos, independientemente de los gobiernos o cambios en los mismos, puede hacerla caer y que se encuentre en condiciones de funcionar en forma autónoma, auditada y transparente de manera de garantizar que los datos almacenados no son espiados, comprados o vendidos o utilizados para ningún fin comercial o ilícito como el espionaje. Dentro de la infraestructura es de vital importancia el cableado de fibra óptica. En especial el cableado de fibra submarino que es el que permite la interconexión de todo el mundo y el que puede ser vulnerado (sea por roturas accidentales pero fundamentalmente por definiciones políticas de los gobiernos a los que responden las empresas propietarias de los mismos). Es un dato a tener en cuenta la preparación de submarinos para la eventual rotura de los mismos.[17] Actualmente el mapa mundial de cables submarinos nos muestra un diseño desalentador, en donde pocas y grandes corporaciones son las propietarias de dichos cables y en muchos de los casos tienen el poder y se exige el permiso de poder auditar, censurar o bloquear determinado tipo de contenidos o tráfico de determinados países o usuarios. Uno de los casos más emblemáticos de este problema es el que sufre Cuba como parte del bloqueo impuesto en los años '60 como señalan diferentes portales e informes oficiales.[18][19] A modo de ejemplo podemos analizar la conexión de América Latina con África. Hay solamente dos cables submarinos. Uno perteneciente a China Unicom y el otro perteneciente a la firma Angola Cables. No hay ningún país latinoamericano que sea propietario de fibras que cruzan el Océano Atlántico hacia África. Ente los pocos - o casi nulos - proyectos de fibra 100% soberana se puede citar el de la empresa de telecomunicaciones uruguaya ANTEL denominado Tannat (nombrado de esta forma haciendo referencia a la cepa de uva más famosa en la elaboración de vinos en el citado país). Conecta al Uruguay con un punto en Brasil y llega a Boca Ratón en Miami, muy cerca del NAP de las Américas[20][21][22] Dicho tendido, donde se estimó una inversión de 50.000.000 de u$s permitirá a Uruguay ser el sexto proveedor de conectividad de todo el continente. La acción de hackers y hacktivistas ha permitido detectar fallos, desatar bloqueos de aplicaciones y servicios así como de sacar a luz el funcionamiento del sistema de infraestructura mundial. |

自律型インフラ 自律型サーバー・インフラとは、ボランティア(有償・無償を問わない)によって持続可能性を維持し、サービスを提供するユーザーのコミュニティから資金を 得るノード(サーバー)で構成されるインフラと定義できる。したがって、このような自律的インフラは、その運営を公的機関や民間企業に依存しない。 また、サーバーの購入、サポート、メンテナンスに高いコストがかかることを考えると、複数の国(EUやUNASURなどのブロック加盟国)に分散された サーバーのネットワークは、政府やその変更に関係なく、どの国も単独ではダウンさせることができない。 インフラの中では、光ファイバー配線が極めて重要である。特に光海底ケーブルは、全世界の相互接続を可能にするものであり、(偶発的な破損や、それを所有 する企業の属する政府の政治的定義によって)破られる可能性がある。海底ケーブルの世界地図は現在、世界の海底ケーブルの数を示している。 現在、海底ケーブルの世界地図は、少数の大企業がこれらのケーブルの所有者であり、多くの場合、特定の国やユーザーから特定の種類のコンテンツやトラ フィックを監査、検閲、遮断する権限を持ち、許可を要求するという、落胆させられるデザインを示している。この問題の最も象徴的なケースのひとつが、 1960年代に実施された封鎖措置の一環としてキューバが被ったものであり、さまざまなポータルサイトや公式報告書によって指摘されている[18] [19]。 例として、ラテンアメリカとアフリカのつながりを分析することができる。海底ケーブルは2本しかない。ひとつはチャイナ・ユニコムのもので、もうひとつは アンゴラ・ケーブルのものだ。大西洋を横断してアフリカに至るファイバーを所有しているラテンアメリカの国はない。 数少ない(というかほとんどない)100%主権による光ファイバー・プロジェクトの中に、ウルグアイの通信会社ANTELのタナ(同国で最も有名なワイン 用ブドウにちなんで名付けられた)がある。この回線はウルグアイとブラジルの地点を結び、アメリカ大陸のNAPに非常に近いマイアミのボカラトンに到達す る[20][21][22]。50,000,000米ドルの投資が見積もられたこの回線によって、ウルグアイはアメリカ大陸全体で6番目の接続プロバイ ダーとなる。 ハッカーやハクティビストの活動により、障害を検知し、アプリケーションやサービスを封鎖し、グローバル・インフラ・システムの機能を暴露することが可能 になった。 |

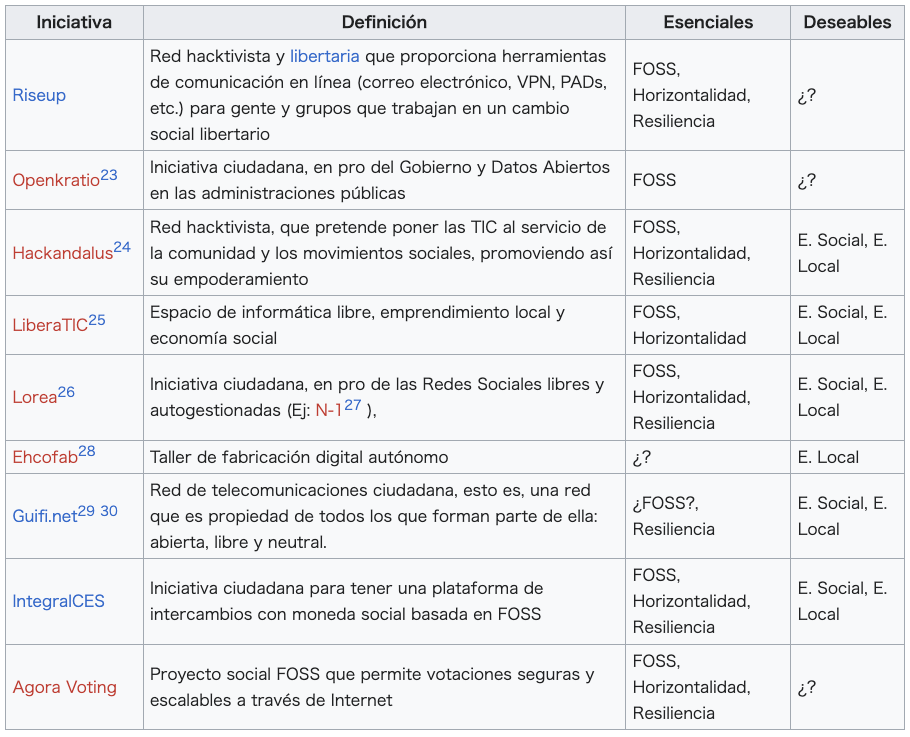

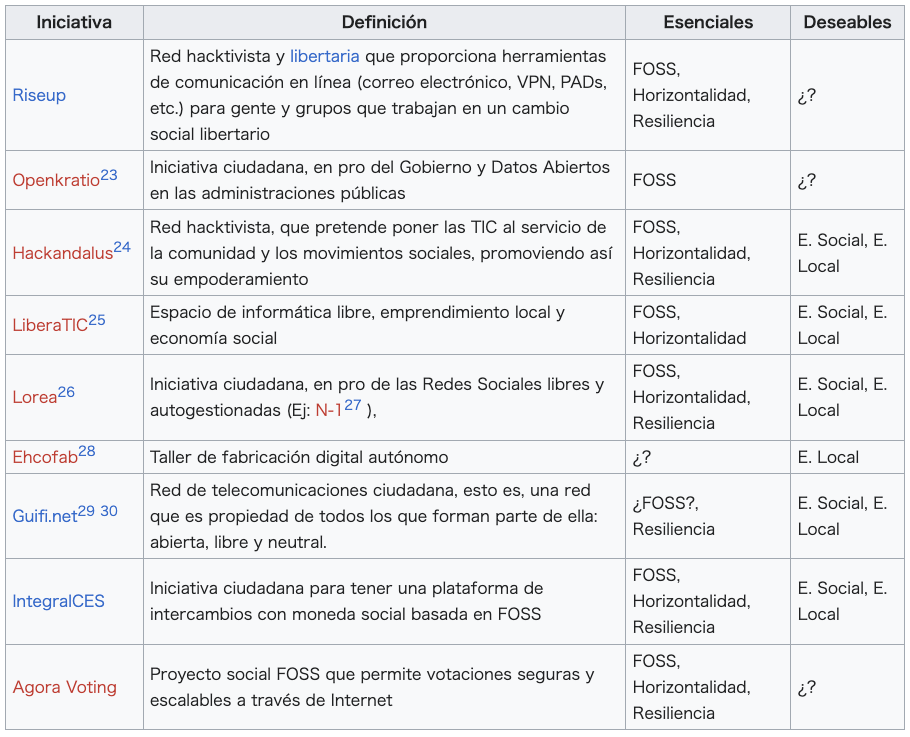

| Características esenciales Informática libre y abierta: las iniciativas de Soberanía Tecnológica suelen basarse fundamentalmente en el Software Libre, aunque en circunstancias muy concretas pueden utilizar Software Privativo pero siempre de forma muy medida y autogestionada. No es condición suficiente el uso de software libre, mas es una condición sinequa nom Autoorganización horizontal: los proyectos y equipos en iniciativas de Soberanía Tecnológica se caracterizan por metodologías de trabajo y democracia interna tendentes a la horizontalidad, donde las jerarquías se atenúan o desaparecen por completo. Resiliencia: los servicios tecnológicos basados progresivamente en más infraestructura autónoma, no sólo se benefician de la autonomía política (libertad de expresión, transparencia, accesibilidad, etc.) sino de la creciente capacidad de un servicio autónomo de soportar y recuperarse ante desastres y perturbaciones de estos sistemas. Entendiendo, en el caso de la Soberanía Tecnológica, como posibles fuentes de «perturbación» tales como: decisiones geopolíticas, arbitrariedad de corporaciones privadas, sectores monopolizados, etc. |

本質的な特徴 自由でオープンなコンピューティング:技術的主権のイニシアティブは、基本的に自由ソフトウェアに基づいている傾向がある。非常に特殊な状況においては、 プロプライエタリなソフトウェアを使用することもあるが、常に非常に慎重かつ自己管理的な方法で使用される。自由ソフトウェアの使用は十分条件ではない が、必要不可欠な条件である。 水平的な自己組織化:技術的主権のイニシアティブにおけるプロジェクトやチームは、水平性を志向する作業方法論や内部民主主義を特徴としており、そこでは ヒエラルキーが弱められるか、完全に消滅する。 レジリエンス(回復力):次第に自律的になるインフラに基づく技術サービスは、政治的自律性(表現の自由、透明性、アクセシビリティなど)から恩恵を受け るだけでなく、こうしたシステムの災害や混乱に耐え、回復する自律的サービスの能力が高まる。技術的主権の場合、地政学的決定、私企業の恣意性、独占され た部門などが「混乱」の原因として考えられることを理解しよう。 |

| Características deseables Economía social: una parte importante de los proyectos e iniciativas de Soberanía Tecnológica va unida a otras fórmulas de economía no tan centradas en el beneficio monetario directo, a diferencia de iniciativas provenientes de grandes corporaciones privadas con objetivos monopolistas o excesivamente opulentos. En cambio, muchas iniciativas de Soberanía Tecnológica van unidas a financiaciones colectivas con micromecenazgo, acuerdos de apoyo mutuo, contraprestaciones con trueque o monedas sociales, etc. Economía local: gran parte de las iniciativas unidas a este movimiento se afanan en reducir las dependencias exteriores en sus procesos de aprovisionamiento y se dedican a cubrir las necesidades de un área geográfica próxima. |

望ましい特徴 社会的経済:技術的主権のプロジェクトやイニシアティブの重要な部分は、独占的または過度に豪勢な目的を持つ大規模な民間企業のイニシアティブとは異な り、直接的な金銭的利益にあまり重点を置かない他の経済方式と結びついている。一方、技術主権のイニシアティブの多くは、マイクロ・パトロネージ、相互支 援協定、物々交換、社会通貨などを通じた集団的資金調達と結びついている。 地域経済:この運動に関連するイニシアティブの多くは、調達プロセスにおける外部依存を減らすよう努め、近隣の地理的地域のニーズを満たすことに専念して いる。 |

| Iniciativas notables Algunas iniciativas ciudadanas que apuntan a la soberanía tecnológica son:  |

注目すべき取り組み 技術主権を目指す市民の取り組みには、以下のようなものがある:  |

| Iniciativas relacionadas Fairphone: comercio justo y responsable en el ámbito de la telefonía móvil inteligente o teléfonos inteligentes. Replicant: colectivo hacktivista desarrollando una distribución del sistema operativo Android, completamente libre, que funcione en varios dispositivos móviles. LineageOS (anteriormente, CyanogenMod) - Sistema operativo libre para celulares basado en Android. Tor Project: Proyecto que pone el foco en el anonimato del usuario para la navegación en Internet. |

関連イニシアティブ Fairphone: スマートフォンやスマホの分野における公正で責任ある取引。 Replicant: 様々なモバイルデバイス上で動作するAndroidオペレーティングシステムの完全無料ディストリビューションを開発するハクティビスト集団。 LineageOS (旧CyanogenMod): Androidをベースにしたフリーのモバイルオペレーティングシステム。 Tor Project: インターネット閲覧におけるユーザーの匿名性に焦点を当てたプロジェクト。 |

| Derechos digitales Derecho informático Gobernanza de datos Gobernanza de Internet Huella digital en Internet Plataforma cooperativa Plataforma digital Privacidad Privacidad en Internet Protección de datos personales Soberanía de datos Soberanía digital europea |

デジタル著作権 IT法 データガバナンス インターネットガバナンス インターネット・フィンガープリンティング 協力プラットフォーム デジタル・プラットフォーム プライバシー インターネットにおけるプライバシー 個人データ保護 データ主権 欧州デジタル主権 |

| 1. Morozov, E. (2015). To save everything, click here: The folly of technological solutionism. PublicAffairs. 2. Haché, A. (2014). Soberanía tecnológica. Ritimo. 3. Couldry, N., & Mejias, U. A. (2019). The costs of connection: How data is colonizing human life and appropriating it for capitalism. Stanford University Press. 4. «(2016.04) “All your Internet are Belong to Us”: On Nation States’ Claims of Sovereignty over ICT Architecture and Contents*». Berlin Forum on Global Politics (en inglés). 13 de abril de 2016. Consultado el 20 de abril de 2021. 5. «What is data sovereignty? - Definition from WhatIs.com». WhatIs.com (en inglés). Consultado el 20 de abril de 2021. 6. «Unasur impulsa la creación del primer anillo de fibra óptica latinoamericano». www.efe.com. Consultado el 20 de abril de 2021. 7. http://www.plateforme-echange.org/IMG/pdf/dossier-st-cast-2014-06-30.pdf 8. «Open Source» (código fuente abierto) en el libro Software libre para una sociedad libre de Stallman 9. «Uzebox - The ATMega Game Console». Consultado el 2009. 10. «Worldchanging: Bright Green: BugLabs and Open-Source Hardware Innovation». Consultado el 2009. 11. «First Pics of Bug Labs Open-Source Hardware». Consultado el 2009. 12. Pearce, J. M. (2015). Maximizar la rentabilidad de la inversión para la salud pública con hardware médico de código abierto. Gaceta Sanitaria. 29(4), 319. DOI: 10.1016/j.gaceta.2015.03.010 open access 13. «Kofi Annan's IT challenge to Silicon Valley - CNET News». Consultado el 2009. 14. «Open Collector». Archivado desde el original el 20 de mayo de 2007. Consultado el 27 de septiembre de 2009. 15. «OpenCores». Archivado desde el original el 26 de febrero de 2011. Consultado el 5 de mayo de 2020. 16. Proyecto gEDA 17. Dorminey, Bruce. «How Bad Would It Be If The Russians Started Cutting Undersea Cables? Try Trillions In Damage». Forbes (en inglés). Consultado el 20 de abril de 2021. 18. [1] 19. «Copia archivada». Archivado desde el original el 6 de septiembre de 2017. Consultado el 16 de enero de 2020. 20. «Uruguay venderá banda ancha en Suramérica cuando se instale cable con EE.UU.». www.efe.com. Consultado el 20 de abril de 2021. 21. ElPais. «Antel prevé que cable submarino de fibra óptica esté listo a fines de 2017». Diario EL PAIS Uruguay. Consultado el 20 de abril de 2021. 22. Uruguay, Presidencia de la República Oriental del. «Cable submarino de fibra óptica permitirá a Antel conectarse directamente con todo el mundo - Presidencia de la República». Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Archivado desde el original el 6 de septiembre de 2017. Consultado el 20 de abril de 2021. 23. «Copia archivada». Archivado desde el original el 16 de enero de 2020. Consultado el 13 de abril de 2020. 24. «HackAndalus». hackandalus.net. Consultado el 20 de abril de 2021. 25. «LiberaTIC | Tecnología libre para la economía social y solidaria». Consultado el 20 de abril de 2021. 26. «Copia archivada». Archivado desde el original el 12 de octubre de 2011. Consultado el 16 de agosto de 2014. 27. https://web.archive.org/web/20151107035208/https://n-1.cc/ 28. «ehcofab.net». ehcofab.net. Consultado el 20 de abril de 2021. 29. «guifi.net - Red de telecomunicaciones abierta, libre y neutral | guifi.net». guifi.net. Consultado el 20 de abril de 2021. 30. «Homepage». Fundació guifi.net. Consultado el 20 de abril de 2021. |

1. モロゾフ, E. (2015). すべてを救うためにここをクリック:技術的解決主義の愚かさ. PublicAffairs. 2. Haché, A. (2014). 技術的主権. Ritimo. 3. Couldry, N., & Mejias, U. A. (2019). 接続のコスト:データが人間の生活を植民地化し、資本主義のためにそれを奪い取る方法. Stanford University Press. 4. «(2016.04) 「あなたのインターネットはすべて私たちのものだ」:ICT アーキテクチャおよびコンテンツに対する国民国家の主権主張について*」。ベルリン・グローバル政治フォーラム(英語)。2016年4月13日。2021年4月20日閲覧。 5. 「データ主権とは何ですか? - WhatIs.com の定義」。WhatIs.com(英語)。2021年4月20日に閲覧。 6. 「Unasur、ラテンアメリカ初の光ファイバーリングの創設を推進」。www.efe.com。2021年4月20日に閲覧。 7. http://www.plateforme-echange.org/IMG/pdf/dossier-st-cast-2014-06-30.pdf 8. 「オープンソース」(オープンソースコード)『自由な社会のための自由ソフトウェア』Stallman著 9. 「Uzebox - The ATMega Game Console」. 2009年閲覧。 10. 「世界を変える:ブライト・グリーン:BugLabsとオープンソース・ハードウェアのイノベーション」. 2009年閲覧。 11. 「Bug Labsオープンソース・ハードウェアの最初の写真」. 2009年閲覧。 12. Pearce, J. M. (2015). オープンソースの医療用ハードウェアによる公衆衛生への投資収益の最大化. Gaceta Sanitaria. 29(4), 319. DOI: 10.1016/j.gaceta.2015.03.010 オープンアクセス 13. 「コフィ・アナン、シリコンバレーにITの課題提起 - CNET News」. 2009年閲覧。 14. 「オープンコレクター」。2007年5月20日にオリジナルからアーカイブ。2009年9月27日に閲覧。 15. 「OpenCores」。2011年2月26日にオリジナルからアーカイブ。2020年5月5日に閲覧。 16. gEDAプロジェクト 17. Dorminey, Bruce. 「ロシアが海底ケーブルを切断し始めたらどうなるか?損害は数兆ドルにも及ぶだろう」 Forbes (英語). 2021年4月20日閲覧。 18. [1] 19. 「アーカイブされたコピー」。2017年9月6日にオリジナルからアーカイブ。2020年1月16日に閲覧。 20. 「ウルグアイ、米国との海底ケーブルの敷設完了後に南米でブロードバンドを販売」。www.efe.com。2021年4月20日に閲覧。 21. ElPais. 「Antel は、光ファイバー海底ケーブルが 2017 年末に完成する予定であると予測」。Diario EL PAIS Uruguay。2021年4月20日に閲覧。 22. ウルグアイ、東方共和国大統領府。「光ファイバー海底ケーブルにより、Antel は世界と直接接続可能になる - 大統領府」。ウルグアイ共和国大統領府。2017年9月6日にオリジナルからアーカイブ。2021年4月20日に閲覧。 23. 「アーカイブされたコピー」。2020年1月16日にオリジナルからアーカイブ。2020年4月13日に閲覧。 24. 「HackAndalus」。hackandalus.net。2021年4月20日に閲覧。 25. 「LiberaTIC | 社会的・連帯的経済のための自由なテクノロジー」。2021年4月20日に閲覧。 26. 「アーカイブされたコピー」。2011年10月12日にオリジナルからアーカイブ。2014年8月16日に閲覧。 27. https://web.archive.org/web/20151107035208/https://n-1.cc/ 28. 「ehcofab.net」。ehcofab.net。2021年4月20日に閲覧。 29. 「guifi.net - オープン、フリー、ニュートラルな通信ネットワーク | guifi.net」。guifi.net。2021年4月20日に閲覧。 30. 「ホームページ」。Fundació guifi.net。2021年4月20日に閲覧。 |

| https://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa_tecnol%C3%B3gica |

★

| Technological sovereignty

is a political outlook where information and communications

infrastructure and technology critical for competitiveness and welfare

is aligned to the laws, needs and interests of the jurisdiction in

which users are located.[1][2] Data sovereignty or information

sovereignty sometimes overlaps with technological sovereignty, since

their distinctions are not clear, and also refer to subjective

information about the laws of the country in which the data subject is

a citizen, or the information is stored or flows through, whatever its

form, including when it has been converted and stored in binary digital

form.[1][3] Technological sovereignty is considered distinct from

autarky and deglobalization, as it only seeks to avoid full

dependencies on critical technologies.[2][4] |

技術的主権(Technological sovereignty)

とは、競争力や福祉に不可欠な情報通信インフラや技術が、ユーザーが所在する管轄区域の法律、ニーズ、利益に整合しているという政治的見解である。[1]

[2]

データ主権または情報主権は、その区別が明確ではないため、技術主権と重複する場合があり、データ主体が市民である国の法律、または情報が保存されてい

る、あるいは流れる国の法律に関する主観的な情報(変換されてバイナリデジタル形式で保存されている場合も含む)を指す場合もある。[1][3]

技術主権は、重要な技術への完全な依存を回避することを目的としているため、自給自足や脱グローバル化とは区別される。[2][4] |

| History In the Post–Cold War era, the concept of technological sovereignty has gained popularity due to a number of world events highlighting the vulnerability of technological dependence. In 1964, Pierre Cognard of France's General Delegation for Scientific and Technical Research [fr] wrote "Certainly it would be absurd to systematically oppose oneself to the introduction into a country of a foreign firm which brings in a superior technology and thus contributes to economic progress.… Nevertheless, we do not see how a Nation could maintain its political independence if such penetration becomes generalized."[5][6] |

歴史 冷戦後の時代、技術的依存の脆弱性を浮き彫りにした一連の世界的な出来事により、技術的主権という概念が注目を集めるようになった。 1964年、フランス科学技術研究総局(General Delegation for Scientific and Technical Research)のピエール・コニャール(Pierre Cognard)は、「優れた技術をもたらし、経済発展に貢献する外国企業の国内への参入を体系的に反対することは、確かに不条理だ。しかし、そのような 浸透が一般化した場合、国民が政治的独立を維持できるとは考えられない」と記している[5][6]。 |

| Cloud services and AI Following the 2025 United States tariffs against the European Union, fear of overreliance on US cloud providers such as Microsoft 365 en Google Workspace increased.[14] According to Nextcloud, one of the one of the foremost alternatives to replace them, during the first 5 months of 2025, customer interest in the software had tripled.[15] Some governmental organisations including the European Data Protection Supervisor and the German state of Schleswig-Holstein have since switched from Microsoft's Sharepoint to Nextcloud.[16] In 2020, French president Emmanuel Macron stated "If we don’t build our own champions in all areas — digital, artificial intelligence — our choices will be dictated by others."[17] In 2023, the EU passed the Chips Act to encourage semiconductor production,[18] followed in 2024 by the Artificial Intelligence Act regulating AI technology.[19] In 2024, a coalition of academics and policy-makers called for limiting EU's dependence on foreign technology by investing in European cloud digital infrastructure, under an initiative labelled EuroStack.[18] |

クラウドサービスと AI 2025年に米国が欧州連合に対して関税を課したことを受け、Microsoft 365 や Google Workspace などの米国のクラウドプロバイダーへの過度の依存に対する懸念が高まった。[14] これらの代替手段の最有力候補のひとつである Nextcloud によると、2025年の最初の 5 か月間で、このソフトウェアに対する顧客の関心は 3 倍に増加した。[15] 欧州データ保護監督機関やドイツのシュレスヴィヒ=ホルシュタイン州を含む一部の政府機関は、マイクロソフトのSharePointから Nextcloudへの移行を既に実施している。[16] 2020年、フランスのエマニュエル・マクロン大統領は「デジタルや人工知能を含むすべての分野で自国のリーダーを育成しなければ、私たちの選択は他国に 左右されることになる」と述べた。[17] 2023年、EUは半導体生産を促進する「チップス法」を可決し、[18] 2024年にはAI技術を規制する「人工知能法」を可決した。[19] 2024年、学者と政策立案者からなる連合は、EuroStackと名付けられたイニシアチブの下で、欧州のクラウドデジタルインフラへの投資を通じて EUの外国技術への依存を制限するよう求めた。[18] |

| Limitations In outsourcing and lack of suitable human capital may hinder efforts to achieve technological sovereignty.[20] In the past, striving for technological sovereignty has led to convergence to a small number of technologies, which can lead to technologies outside of the scope of technological sovereignty to be neglected. Policies aimed at technological sovereignty may also attract lobbying for broad state subsidies and protectionist policies.[9] |

制限 アウトソーシングや適切な人材の不足は、技術主権の実現に向けた取り組みを妨げる可能性がある[20]。過去には、技術主権の追求が少数の技術への集中化 につながり、技術主権の範囲外の技術が軽視される結果となった例がある。技術主権を目指す政策は、広範な国家補助金の支給や保護主義的な政策を求めるロ ビー活動を引き起こす可能性もある[9]。 |

| Network sovereignty Data governance Data localization Digital self-determination Information privacy (data protection) Legal aspects of computing Privacy Decoupling and re-coupling |

ネットワーク主権 データガバナンス データローカリゼーション デジタル自己決定 情報プライバシー(データ保護 コンピューティングの法的側面 プライバシー デカップリングとリカップリング |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Technological_sovereignty |

リ ンク

文 献

そ の他の情報

CC

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099