Infanticide in the Ache

アチェにおける子殺し:殺人の研究から

Infanticide in the Ache

殺人とは、人間の同種内の殺傷行為 (killing)のことである。死に至らない場合は、殺人未遂(さつじん・みすい)という。

OEDの語源は、直接にはフランス古語、そして古く

はラテン語からきており、人間を殺すことである。[a. F. homicide (12th c.), ad. L. homicīda, f.

shortened stem of homo, homini-s man + cædĕre, -cīdĕre to kill: see

-cide 1.]

●民族誌記述の細部へ:アチェにおける子殺し(ある 草稿から)

子殺しと老人遺棄について民族誌を比較したり、そ れぞれの社会の生業形態やその他の文化的要素と、それらの行為の相関関係を統計的に証明したりすれば、おおまかな傾向性を指摘することができよう。だが、 文化要素と殺害や遺棄の間の因果関係の証明はなかなか難しい。なぜなら単一の要因でこれまで論証された社会例は皆無であり、ある要因を人為的に変えるよう な社会実験は倫理的に考えて不可能である。日本における棄老伝説も各地で聞かれることがあるが、それが実際に行われたという考古学ないしは古文書による証 明があるわけではない。そのような出来事をめぐってその社会の人たちが説明する因果関係についての説明もまた歴史的に変遷する。歴史や伝承に頼る接近方法 は、子殺しと老人遺棄の慣習の証明においては些か心もとない。したがって子殺しと老人遺棄について考察を深めるためには、ある社会の特定の時空間において 実際に起こった固有の事例についての民族誌を追いかけてゆく必要がある。それを、ピーエル・クラストルによるアチェの民族誌『グアヤキ年代記』(二〇〇 七)を用いて実践してみよう(Clastres 1972)。

アチェの個人の名称はすべて動物からきている (Clastres 1972: 40-42)。例えば、「カンティン」は「やまねこ」を意味するが、妊娠している女性に、やまねこの肉が分与された時、肉をもたらした狩猟者はその胎児が 生まれた時の名付け親(jware)になる。「カンティン」に「〜ギ(gi)」という人称の接尾辞がつき、この子はカンティンギと名づけられる (Clastres 1972: 40)。個人名に男女の区別はない。狩猟をめぐって動物が人間とかかわる際、例えば遭遇する・捕食される・狩猟する場合に、その動物が、すでに過去に死ん だ人間(あるいは霊魂や死霊であるイアンヴェ ianve)とどのような関係を持っていたかについて、アチェは詳細に吟味する。動物のうちもっとも特異的な地位を占めるのがジャガー(baipu)であ る。人間はあらゆるものに生まれ変わったり変身したりするが、この肉食獣であるジャガーもまた人間に変身したり、また死後転生したりする。ジャガーは人間 との間で食うか/食われるかをめぐる最強のライバルである。それゆえ、多くは狩猟して食べるだけの他の動物と異なり、ジャガー(とその霊魂)と人間(とそ の霊魂)の相互作用にアチェは細心の注意を払う(池田 Online)。

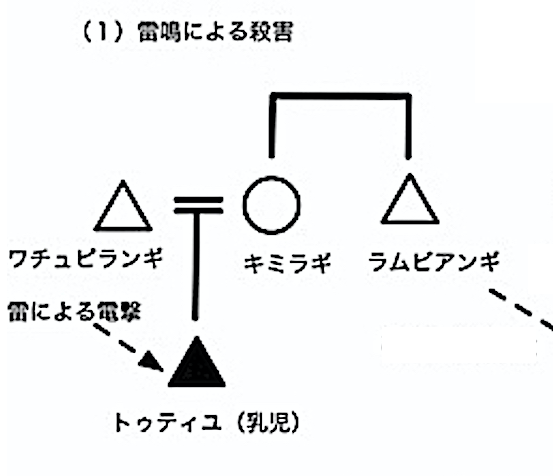

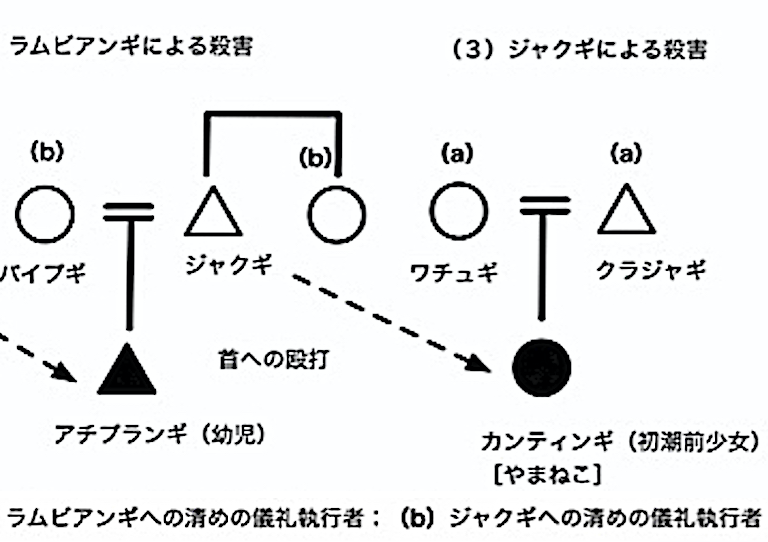

ここで紹介する図(冒頭).は三件の子どもの殺害 事例である。時系列にそって左から右に展開する。アチェの社会では出生時には男女の比がほとんど同じなのに、青年期以降では男性の割合が明らかに多い。婚 姻形態は一妻多夫である。殺害事例を紹介した図には簡略化のために必要な系譜関係のみ記してある。

★(1)最初のものは、雷雨の中を移動していた、夫ワチュピランギと赤ん坊を抱えた妻キミラギに降りかかった不幸である。ア

チェでは雷(Chono)は人

格表象のかたちをとっている。クラストルの民族誌でもチョノは固有名詞として表されている。「激怒する雷」は、夫婦の上にふりかかったが二人は助かった。

しかし、彼らの赤ん坊(トゥティユ)が犠牲になった。キミラギの弟のラムビアンギはこのことに苛まれることになる。アチェの人々の間では人(=男)は大切

なお気に入りの子どもを失うと、平静を保つことができなくなり、しばしば「絶望のために弓を取って」狩猟キャンプ地の周辺を走りまわるという

(Clastres 1972:

204)。弓は「復讐」を実行するための凶器である。この場合、ラムビアンギの最愛の甥の「復讐」の相手は、雷である。しかしながらその敵は絶大すぎた。

このような場合、アチェの男は、ただ諦めることがあるが、ラムビアンギはそれに耐えられなかった。ラムビアンギは復讐のための歌——死の言葉が込められた

歌——を歌いはじめたが、彼は夜になっても歌いやめなかった。人びとは彼の歌を聞いてラムビアンギが復讐をやりとげることを確信しているようであった。こ

こで言う復讐とは、日本語の意味のように「やり返す理由のある対象」に向かうのではなく、女児を中心にした子どもが殺害される、つまり犠牲者となって屠ら

れることを意味する。ただし誰がその犠牲者として選ばれるかは、未来の犠牲者にも殺害者にも明確にされることがない。最初の犠牲者の周囲にいる子供とりわ

け女児が、あたかも除外法で選ばれるかのように、周囲の人が感づくようになるのである。女児がしばしば選択される理由について、男児は将来狩人になるか

ら、その対象から外されるというのがアチェの説明である。しかしながら、今回の二番目の犠牲の対象は、ある男の乳児(アチプランギ)であった。私たち日本

人なら、復讐の相手が自然現象の雷とされており、そのことにも驚きだが、さらにその代わりに隣の家族の乳児が選ばれたということも驚きである。アチェの感

覚だと、復讐したい情動が男(狩人)をして、狂気に追いやると説明するのである。もちろん狂気ではあるが、復讐によって犠牲者を屠るという目的は完遂する

までは忘れられることがない。

★(1)最初のものは、雷雨の中を移動していた、夫ワチュピランギと赤ん坊を抱えた妻キミラギに降りかかった不幸である。ア

チェでは雷(Chono)は人

格表象のかたちをとっている。クラストルの民族誌でもチョノは固有名詞として表されている。「激怒する雷」は、夫婦の上にふりかかったが二人は助かった。

しかし、彼らの赤ん坊(トゥティユ)が犠牲になった。キミラギの弟のラムビアンギはこのことに苛まれることになる。アチェの人々の間では人(=男)は大切

なお気に入りの子どもを失うと、平静を保つことができなくなり、しばしば「絶望のために弓を取って」狩猟キャンプ地の周辺を走りまわるという

(Clastres 1972:

204)。弓は「復讐」を実行するための凶器である。この場合、ラムビアンギの最愛の甥の「復讐」の相手は、雷である。しかしながらその敵は絶大すぎた。

このような場合、アチェの男は、ただ諦めることがあるが、ラムビアンギはそれに耐えられなかった。ラムビアンギは復讐のための歌——死の言葉が込められた

歌——を歌いはじめたが、彼は夜になっても歌いやめなかった。人びとは彼の歌を聞いてラムビアンギが復讐をやりとげることを確信しているようであった。こ

こで言う復讐とは、日本語の意味のように「やり返す理由のある対象」に向かうのではなく、女児を中心にした子どもが殺害される、つまり犠牲者となって屠ら

れることを意味する。ただし誰がその犠牲者として選ばれるかは、未来の犠牲者にも殺害者にも明確にされることがない。最初の犠牲者の周囲にいる子供とりわ

け女児が、あたかも除外法で選ばれるかのように、周囲の人が感づくようになるのである。女児がしばしば選択される理由について、男児は将来狩人になるか

ら、その対象から外されるというのがアチェの説明である。しかしながら、今回の二番目の犠牲の対象は、ある男の乳児(アチプランギ)であった。私たち日本

人なら、復讐の相手が自然現象の雷とされており、そのことにも驚きだが、さらにその代わりに隣の家族の乳児が選ばれたということも驚きである。アチェの感

覚だと、復讐したい情動が男(狩人)をして、狂気に追いやると説明するのである。もちろん狂気ではあるが、復讐によって犠牲者を屠るという目的は完遂する

までは忘れられることがない。

★★(2)夜明け前になり、ラムビアンギはキャンプのなかで寝ている隣の家族の寝所に近づき、そこでマットの上で静かに寝て

いるバイプギという妻とジャクギ

という夫のあいだにできた、ようやく歩き始めようとしていた乳児であった長男のアチプランギに弓矢を射かけた。アチプランギは即死し、そばで寝ていた母親

のバイプギは嘆きの声をあげたが、夫ジャクギともどもそれ以上の抵抗はおこなわなかった。それには理由があったからだ。

★★(2)夜明け前になり、ラムビアンギはキャンプのなかで寝ている隣の家族の寝所に近づき、そこでマットの上で静かに寝て

いるバイプギという妻とジャクギ

という夫のあいだにできた、ようやく歩き始めようとしていた乳児であった長男のアチプランギに弓矢を射かけた。アチプランギは即死し、そばで寝ていた母親

のバイプギは嘆きの声をあげたが、夫ジャクギともどもそれ以上の抵抗はおこなわなかった。それには理由があったからだ。

ふつう、復讐の情念にとりつかれた殺人者=ブルピ アレ(brupiare)は、殺害の前から心身ともにある種の虚脱状態になる。ほとんど飲食をしなくなるし、性交も控えるようになる。水を飲むのにも直接 水に触れてはならないというタブーがある。それを侵せば、キャンプ地が大洪水に襲われると言われている。タブーの侵犯のモチーフはアチェによればとても重 要で、洪水は神話上においても現実の生活においてもタブー侵犯に対するもっと大きな天罰のひとつである(Clastres 1972:205-206)。

男が殺人者=ブルピアレの状態になることは、まさ に彼をふつうの人間の状態を超えた存在にしてしまうらしい。そのことは共同で狩猟生活をする、キャンプの成員すべてにとっての脅威となる。そのために、 キャンプでは、彼をブルピアレの状態から人間世界に復帰させる儀礼をおこなわなければならない。クラストルはその民族誌なかで「清め」 (purification)という用語を使っている(Clastres 1972:206)。清めの施術は、まず施術を行う夫婦が先に、自分たちの全身に泥を塗り、その後で、清めの対象になっている茫然自失の殺人者=ブルピア レの状態の人間の身体に同じように泥をぬりつけ、さらに彼の口の中に泥を流し込む。本人が苦しもうがもがこうが、無理やり泥を飲み込ませる。やがて、その 男の喉の奥に指を突っ込み殺人者=ブルピアレの状態の人間である彼に嘔吐を促すのである。アチェの身体理論によると、復讐の執念にとりつかれた人間には、 肛門から死霊(ianve)が入り込み身体の中に広がっている。そのために、肛門から入った死霊を消化とは逆向きに口から嘔吐物とともに排出させることに よって、その身を「清め」るのである。

ラムビアンギの「清め」の施術は、クラジャギとい

う夫とワチュギという妻の夫婦が務めた。施術の後には、殺人者=ブルピアレの状態の人間は数日間キャンプでおとなしくすることが厳格に求められる。そのこ

とを通して、彼は元の「正真正銘の狩人(bretete)」に復帰することができる(Clastres 1972:206)。

施術が終わると加害者の姉キミラギ——雷で死んだトゥティユ(乳児)の母親でもある——と新たな犠牲者アチプランギの母親バイプギが哀歌をうたう。そも

そもラムギアンギが殺人者=ブルピアレの状態になりジャクギとパイプギ夫妻の子どもであるアチプランギの命を奪ったのは、もとはと言えば雷(チョノ)のせ

いなのである。キミラギとバイプギはともに泣いた。しかし、殺人の連鎖はそれで終わらなかった。

ところで殺された乳児アチプランギとは「美しい角 (アチプラン)」をもつ人間という意味である。その名前の由来は、母親バイプギが妊娠中、ある狩人から雌牛の肉を分与された時に、自分の子どもが美しい角 の本性=ビュクワ(bykwa)——をもつようにと願ったことによる。ビュクワとは、クラストルのアチェ語からの翻訳はフランス語のnature(自然) である。ある獣のビュクワはそれを狩り他者に与える者(ビュクワレ、bykware)に宿り、獲物の肉を分与することによりその本性(nature)は肉 を分与された者にも伝わる。死んだアチプランギと同様に、その弟は、母バイプギが妊娠中に夫ジャクギからハナグマの肉をもらい受けて食べたことから、ハナ グマの本性をもっているという。

さて、このようなアチェの人間本性論は、彼らの復 讐論とどのように繋がっているのであろうか?

殺人者の精神状態から生還してから、ラムギアンギ

は隣人たちとふたたび別のキャンプに出かけ、以前と同じような狩猟活動に戻った。ところで二番目の犠牲

者の父ジャクギは、自分の家族を養えるだけの獲物が捕れたら、その余りを同行者たちに分け与えていた。つまり、彼は、自分が得た獲物の本性をメンバーに分

け与える存在になっていた。そのような偉業をした狩人は森のなかで自作の歌を朗唱するのだが、ジャクギはそうしなかった。復讐のための力を蓄えるようにし

ていたのである。新たな犠牲者を一撃で殺すための気力を蓄えていたのである。ある日彼は、炉の傍で歌いはじめた。"Ja bykware oo

wachu gatu uare, kyra wachu uare, by-iä; cho bykware jepy verii

cho!"(「たっぷりと美味な肉を食べた人であるために、美味しい脂肪を食べた人であるために、そのビュクワ[本性=自然]を与えた者、その者はひどく

怒っている。そのビュクワを与えた私が復讐するだろう!」——クラストルによるフランス語からの日本語への重訳)(クラストル

二〇〇七:二六四)(Clastres

1972:208)。これは実質的に、ジャクギが、自分の優れた狩猟能力(=本性)を仲間に分け与えず内部に蓄え込み、そうして過剰になった狩猟能力が常

軌を逸した殺害能力に変容し、仲間の誰かがその犠牲になることを表明した、一種の行為遂行的発話なのである(Austin 1955)。

★★★(3)ジャクギが歌の中で犠牲にすると表明したのは、自らビュクワ(本性=自然)を分け与えた自分の「娘」である自ら

ビュクワ(本性=自然)を分け与え

た自分の「娘」カンティンギであった。そして、それがなぜアチェにとっても、またクラストルの民族誌を読む私たちにとってもスキャンダラスなのだろうか。

このことに対して多くの人類学者はそうではないと言い、非人類学者はその異様なありさまに驚愕するかもしれない。それは、殺害者ラムギアンギに「清め」の

儀礼的施術をおこなったのがワチュギとクラジャギ夫婦であり、その娘がカンティンギであったということを思い起こさなければならない。犠牲される予定にな

る者の親が、やがて殺害者の慰撫のための儀礼の執行者になるという重く苦しい関係性に加えて、なんと犠牲予定者と加害予定者は、狩猟肉を通してビュクワ

(本性=自然)を受け/授けた「娘と父」の関係にあった。この話の顛末は、ジャクギ自ら文化人類学者に語った、自分がどのようにしてブルピアレ(殺人者)

になり、またそこから生還したかという叙述から知ることができる(Clastres 1972: 206)。

★★★(3)ジャクギが歌の中で犠牲にすると表明したのは、自らビュクワ(本性=自然)を分け与えた自分の「娘」である自ら

ビュクワ(本性=自然)を分け与え

た自分の「娘」カンティンギであった。そして、それがなぜアチェにとっても、またクラストルの民族誌を読む私たちにとってもスキャンダラスなのだろうか。

このことに対して多くの人類学者はそうではないと言い、非人類学者はその異様なありさまに驚愕するかもしれない。それは、殺害者ラムギアンギに「清め」の

儀礼的施術をおこなったのがワチュギとクラジャギ夫婦であり、その娘がカンティンギであったということを思い起こさなければならない。犠牲される予定にな

る者の親が、やがて殺害者の慰撫のための儀礼の執行者になるという重く苦しい関係性に加えて、なんと犠牲予定者と加害予定者は、狩猟肉を通してビュクワ

(本性=自然)を受け/授けた「娘と父」の関係にあった。この話の顛末は、ジャクギ自ら文化人類学者に語った、自分がどのようにしてブルピアレ(殺人者)

になり、またそこから生還したかという叙述から知ることができる(Clastres 1972: 206)。

カンティンギ(Kantingi)がまだ母親ワ チュギのお腹にいた時に、ジャクギは仕留めた「やまねこ(kantin)」の肉を妊婦であった彼女に分け与えたのだった。やまねこの肉をたべた母親から生 まれたカンティンギ(やまねこ)にとって、それを与えたジャクギは本性=ビュクワにおける彼女の「父」——正確にはフランス語の代父 parrain——に相当する。すなわちカンティンギは、ジャクギの「娘」なのである。自分の息子アチプランギを殺されたジャクギは、今度は自分の「娘」 を殺すことを予言する。そのような事態は私たちにはまさに破滅的のように思える。だがアチェの論理では、ジャクギこそがカンティンギを殺すのに相応しい殺 人者と言えるのだ。それを理解するには、ワチュギとクラジャギ夫妻を含めてアチェの共同体の成員すべてが知っていたジャクギとカンティンギのただならぬ関 係について読者も知っておかねばならない(Clastres 1972:208-209)。

カンティンギは初潮前の少女であるが、他のアチェ の子どもたちも含めて彼らは思春期が訪れる前に性の営みという冒険にのりだす。容姿の美しいカンティンギは、とりわけ子どものみならず大人の男性の好奇の 対象であった。その大人たちのなかに、なんとジャクギも含まれていたのである。ジャクギがカンティンギを篭絡し、何も知らない彼女が彼の性の要求に応じる ことは、アチェの感覚では禁忌の侵犯に属する。クラストルは、アチェの食人において父が娘を食べるのは「近親相姦」とみなされる行為であり、食のタブーと 性交のタブーは重なるのだと指摘している(Clastres 1972:268)。

タブーの侵犯はアチェの狩人にパネ(pane;

獲物が捕れなくなる状態)を引き起こし、それは彼らが最も恐れていることである。したがって、このようなジレンマの解消は、この恐怖はアチェの論理では

ジャクギがカンティンギを殺害することを正当化する。その意味で、もちろんジャクギはカンティンギを実際に「食べて」(=食人)はならず、また(人肉を食

べることと性関係は同値の関係にあるために)「性交」してもならない。つまり、そのような禁忌が侵されている以上、カンティンギはこの世にいてはならない

存在になるのである。そして「復讐」という攻撃性の発露、つまり殺害以外に復讐の最後の手段(ultima

ratio)がない。それゆえにジャクギが自殺するという選択肢はアチェには誰にも想像することができないと、クラストルの民族誌から理解することができ

るのである。

ラムピアンギが夜に歌い、ジャクギの息子アチプランギの殺害を予告をしたように、今度はジャクギが先のように"Ja bykware oo

wachu gatu uare ...."

と歌い、カンティンギの殺害を予告した。彼女は、ジャクギにとって、アチェの民族身体構成論における「娘」である。この殺害予告もまたすぐに全員に知れ

渡った。カンティンギの母ワチュギは嘆き悲しんだ。父クラジャギは屈強でな身体を持ち、かつ娘を「愛している」(クラストルの弁)が、彼は彼女を保護しよ

うとしない。だが、ワチュギとクラジャギはカンティンギの死を望んではいないことは明白である 。

最終的に、やまねこであるカンティンギの父母は、 この殺害に同意する歌をうたう。一睡もできずに過ごしていたカンティンギは、ジャクギが近づいてきたと きに、その気配を感じ、"Pacho eme! Pacho eme!"(殴らないで、殴らないで)と叫びつつキャンプから逃げ出した。こうして一度は失踪することに成功した彼女だが、朝方に戻ってきて、とうとう睡 魔に負け、母の傍らで眠り込んでしまった。父クジャラギは、ジャクギが自分の娘の「首を殴って(frappant sur la nuque)[仏語]」——クラストルの表現——殺害するところを目撃してこう言ったという:「彼は彼女を殴った。彼がその本性を生み出した彼女を。彼が 私の娘のビュクワ[本性]のために矢で仕留めたのはヤマネコだった!」と(Clastres 1972:211-212)。

カンティンギの葬儀はとりおこなわれたが、復讐の

連鎖はそこで止まった。ジャクギは清めの儀礼がなされた。今度は父クラジャギではなく、カンティンギのジュワレ(水浴儀礼)の執行者が、別の子供の頭の上

に弓を振り上げたが、犠牲者となる子供の上には降り卸されなかったのである。つまり、その「殺害行為」は象徴レベル(jepy

rave)に留まったのである。さて、ジャクギは、かつてラムビアンギが受けたような「清め」の儀礼を受けたが、その執行はジャクギの姉妹と犠牲者の母ワ

チュギがおこなった。それゆえに象徴的に殺されたのは彼女とジュワレ役のあいだの子どもであろうと筆者は推測するが、それについてクラストルは委細を記し

ていない。いずれにしてもこの殺害の連鎖は終焉を迎えた。

アチェでは子殺しとともに老人殺害の慣行もよく知られている。進化生物学者や生態人類学者たちは、子殺し——とりわけ女児殺し——の慣行の研究に、人口

学的な観点から熱心に取り組んできた(Hill and Hurtado

1996)。しかしながら老人遺棄や老人殺しについては、その「機能的価値」については、移動における集団全体のリスクマネジメントからアチェの事例は説

明できない。つまり、移動が難しい高齢者を犠牲にすることで、その分を次世代を育成するコストに振り分けることに寄与しているのではないかという集団防衛

論であるとか、老人が殺害されることや遺棄されることを受け入れることは集団にとっての利他行動になるのではないという類いの説明であろう。しかしながら

本章の第三節で検討したように、当事者たちが、そのようなエネルギーやコスト概念をつかった「合理的選択」や老人が集団のために自ら進んで遺棄されている

かのような「利他的な理由」をあげることはできない。アチェは、障害児や虚弱児をおしなべて殺害したり、「復讐」のみだけで殺害したりすることはなく、ま

た身体に障害を負った子どもを比較的大きくなるまで背負い共に連れて移動する事例もみられる(Hill and Hurtado

1996:162)。また老人は(将来自分の身に振りかかる殺害を予見し気配を感じ)殺害されるままになっているもあるが、他方その運命に抵抗することも

ある。また、依頼者(多くはその息子)は、魂が虚脱したようなブルピアレ(殺人者)に実母の老人殺害を依頼することに躊躇することも覚える

(Clastres 1972:99) 。クラストル(Clastres 1972)とヒルとウルタード(Hill and Hurtado

1996)の記述から総合すると、ブルピアレになった男が、殺害を完遂するわけではないし、復讐の解消手段のすべてが殺害にむすびつくわけではない。

以上のことから、殺害という死を迎えることに当事

者も周囲の人も、私たちと全く共通点のない特異な反応をするわけでない。そこには死の受け入れにおいて大きく異なる点もあるが、愛する者が亡くなることに

たいする愛惜の情や生きることへの執着という点は私たちと共通と思われる部分も多い。ただ、それらの殺人と死にまつわるさまざまな社会的制度やそれに対処

する人びとの行動や、それらに伴う(民族誌に描写されている)他者に対する暴力的感情は私たちとは時にしばしば疎遠であり、時に異様に思えることもある

(レヴィ=ストロース 二〇〇九)。ここでで私が主張したいことは、まさに、そういうことなのだ。

リンク

文献(→「殺人に関する考察」の文献を参照)