殺人に関する考察

On homicide: a cultural anthropologist's point of view

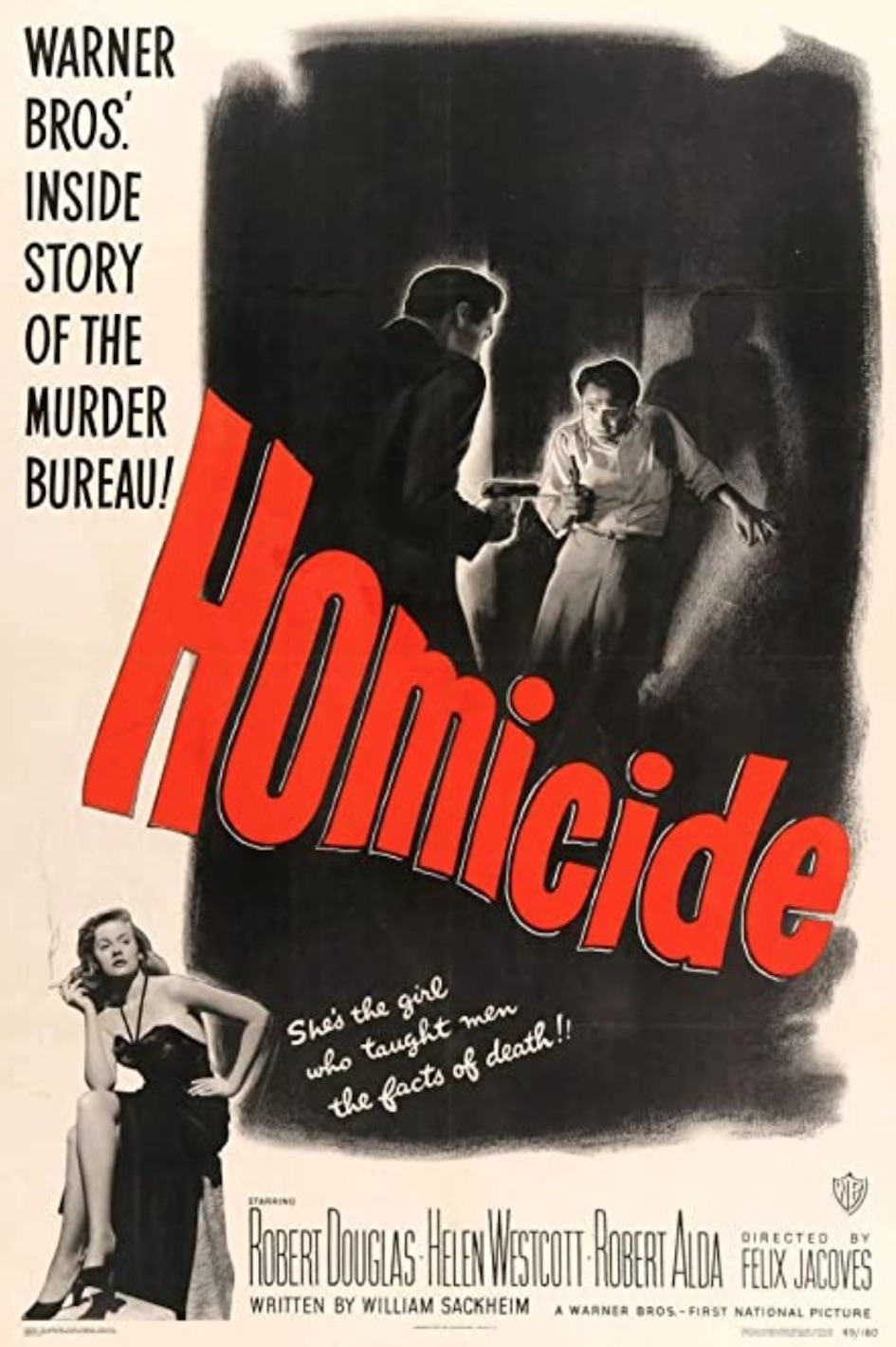

Felix Jacoves, Homicide, 1949

殺人に関する考察

On homicide: a cultural anthropologist's point of view

Felix Jacoves, Homicide, 1949

“Bai jyvombre ja uemere”(殺した獣を自ら食べてはならない)(クラストル 一九八七:一三八)——アチェの諺

「私は決して望まない/横たわったままにされた骸骨と同じように/あらゆる寵愛を失った徽章=杖の骸骨と同じように/わたくしの骨にも/そのよ

うな運命が待ち受けていることを/私はけっして望まない」(クラストル 一九九七:一一四)——グアラニのシャーマンの歌

殺人の定義は「人間の同種内の殺傷行為 (killing)のことである。死に至らない場合は、殺人未遂(さつじん・みすい)という」

●人殺しの解明について(ある草稿から)

ここでの課題は、人間殺し(homicide)を動物殺し(theriocide )のレパートリーのひとつとして「相対化」することを通して、人間殺し(殺人)もまた社会制度化された文化的行動として、古典的民族誌記述のなかに再認識 することにある。他方で「動物殺し」という独特の研究領域があると信じる研究者たちに対して「動物としての人間」(アリストテレスならびに進化生物学)の 概念とを、民族誌記述の中に越境侵犯させることで、動物や人間、殺害や犠牲といった一連の概念とそれらの用語法の適切さ について反省を図る試みでもある。本章は、子殺しや老人殺害を含む同種間殺しをめぐる文化表象は、いかにその文化が提供する動物殺しという異種間殺しの形 態やイメージや「異種動物」の言語的カテゴリー(Leach 1964)という価値観に左右されるものであるのかを考えるものである。それに加えて第4節で取り扱う先住民アチェ社会は、我々にとって異種である個々の 動物種がアチェの各人と隠喩的変形関係(metamorphic relation)、つまりある固有の人は固有の動物種と「同一」と見なされる社会(共同体)である。そこで犠牲になる子供たちの殺害は、同時にその名前 に付されている動物(種)を殺すことになる。だからと言って、アチェの人たちは動物と人間の外見上の違いを混同することはない。それは他の民族の自然環境 に対する知的態度の精妙さや、儀礼の神議論と象徴の意味を混同することなく共存させることと同じである(レヴィ=ストロース 一九七六:七—一一;ウィトゲンシュタイン 一九七五:三九五—三九九)。民族誌の一方的な読解を通して「現地の人」の認識や感覚を理解することは容易ではない。自己の民族誌記述の経験を通して他者 が記述した民族誌のなかにみられる他者の経験のプロセスを照合させたり、ずらしたりすることで見えてくるものがある。その意味で異質な社会の異質な記述の 民族誌を読むことは研究者が持っている社会的現実のありかたの「自明性」を覆す第一歩となる(シュッツとルックマン 二〇一五)。

しかしながら、そのような異質な感覚を「自文化における経験と語彙」(ここでは人間、動物、殺害、そして殺意)からひとつひとつ照合し再解釈 し、意味を組直すことで見えてくるもの(ここでは「我々とアチェを結ぶものは、動物殺し/人殺しを通して社会生活が維持再生産されてゆく」という認識)が あることに私たちは着目しなければならない。したがって、学際的でトランスディシプリナリーな読解作業を読者に要求する点で容易ならざるパズル解きを強い ることになるかもしれない。もちろん奇をてらうことが目的ではなく、民族誌やそれに基づいた資料や言及のみならず、動物と人間「殺し」にまつわる、私たち 自身の偏見から自由になるための異化(=慣れ親しんだ出来事を奇妙で非日常なものとして提示すること)をもたらしてくれる民族誌のもうひとつの機能を実践 してみることにする。

「北アメリカの未開人は親を殺し、私たちも同じことをする」

——ゲオルグ・ウィルヘルム・フーリドリヒ・ヘーゲル、すなわちドイツの観念論哲学者のヘーゲルは、一八〇五年から〇六年におこなったイェーナ大学での講

義ノートの欄外に、このような奇妙な書き込みをしている。それから一三〇年後に、このことを指摘したモスクワ生まれのフランスの哲学者アレクサンドル・

コージェブは、この書き込みがもつ意味を講釈してみせる。コージェブのテキストはパリの高等研究院でのヘーゲル『精神現象学』に関する講義録であった。

「親によって教育された子供は、親の存在そのものでもある親の社会的、政治的な行動を引き継ぎ、それによって親に此岸における「死後の存続」、自由と両立

しうる唯一の(それも時間に制限された)「死後の存続」を保証する。だが、歴史的な死後の存続は個体の行動の普遍性を保存するだけで、その個別性をまった

く無化せしめる。この無化がまさに個体の死である。子供を教育することによって、親は彼ら自身の人間的、歴史的な死を準備し、みずからの意志によって現在

から過去へと移っていく」(コージェブ 一九八七:四〇〇)。

言うまでもなく、ヘーゲルのいう北アメリカの「未開人」における親の殺害とは、かつてド・モンテーニュ(二〇〇七)が唱えた「高貴なる野蛮人」の食人と同

様に、「実際の」親殺しのことを指している。そして、一九世紀のヨーロッパ人における「同じこと」とは、子供への訓育を通して親の意識が世代継承を通して

伝わり、それを最終的に子孫に受け渡すことにより(個別性が無化されて)親は「象徴的に」殺される。コージェブは、ヘーゲルの一八〇三〜〇四年の講義記録

を引用しつつ次のようにいう——ヨーロッパ人は「子供を教育することにより、親は子供のうちに形成された彼らの意識を植え付け、自己の死を生み出す」と

(コージェブ一九八七:四〇〇)。私たちは過剰解釈に陥ることを避けつつ、こう断言しよう。一九世紀の未開人とヨーロッパ人は共に「親の死」を媒介とし

て、その社会の政治性が、その世代で終わることなく次世代へと継承されていくことが確実になる。「子供を教育することにより、親は子供のうちにすでに形成

された彼らの意識を植え付け、自己の死を生み出す」 。親の意識は死を媒介にして弁証法的にアウフヘーベン(aufheben;

止揚あるいは揚棄)されるのである(コージェブ一九八七:四〇〇)。

近代啓蒙思想は、現在の文化人類学者が自明の理としている人類の普遍性・共通性の概念を、近代人類学の成立期(二〇世紀の最初の四半世紀)よ りもはるか以前に確立したと言われている。この人類の普遍性・共通性の根拠を、ヘーゲルによる欄外の書き込みは、親の死による人間集団の自己意識の歴史的 継承という特質のなかに求めた。集団の自己意識の継承つまり「伝承」において北アメリカの未開人とヨーロッパ人がともに持つ共通点であり、親の死を殺害に よるのか、子供による訓育の後に高齢により死に絶えるのかは、ただ文化という社会の様相(モード)による表現=表象の違いに過ぎない、と。

しかしながら、実際に、一九世紀中葉以降、伝聞による不明瞭な記述が大幅に縮減された探検記や民族誌が陸続と公刊され、未開社会の風習が西洋 世界に紹介されるにいたると、そこには夥しい事例の子殺しや(殺害行為を含む)老人遺棄などが含まれることがわかった。乱婚制や母系制など西洋世界が歴史 的にすでに「放棄した」と思われる遺習が、未開社会で未だ「残存」していたことは、それらの社会への「平定」という軍事的制圧、すなわち彼らの社会の植民 地化を正当化する根拠になった。「彼らは残忍なこと(=殺し)を平気でおこない、私たちはそれをおこなわない」という近代啓蒙主義的な見解をヘーゲルは端 的に批判をしている。彼が人間の普遍性・共通性に共鳴して「私たちも同じことをしている」という重要な気づき(=直観)が忘却され、それが今や「子どもや 老人」を殺害したり遺棄したりするのは残忍で異質な他者に他ならないという識別記号へと変わってしまったのである。このことは動物殺しをめぐる、他者(= 動物)と自己(=人間)のあいだの非対称的峻別という類似の文化的操作ということに深く関わる。

冒頭に述べたように本章は、子殺しと老人殺害(infanticide and geronticide/gerontocide)の歴史的意味について考えることを目的としている。なぜ、動物殺しの論集において人間の殺害、それも、 子供(嬰児)と老人を対象にしたものを取りあげるのだろうか? それは動物の殺害行為をタブー化することにみられる「殺害行為の政治的な他者化」に関連し ているからである。動物の生命の強奪行為、すなわち殺害を実行する人は「動物殺し(animal killers)」と言われる。具体的には狩人(ハンター)や屠畜人などと言われる。動物を虐待し殺害する行為は残虐だと見なされている。しかし、動物殺 害の役割は、いかに嫌われようとも多くの場合、人間集団にとって不可欠な行為であり、また合法的に守られた実践であり、かつどのような社会でも法典や儀礼 的手続きを遵守する限り非難されることはない。

殺人は動物殺しよりもより残忍だと言われている——もちろん多寡は別にしてそれが消失した社会というものはついぞ聞いたことがない。だがステ レオタイプとしての伝統的社会における子殺しや老人殺害は、その社会集団の「残虐さの指標」としていまだ現代社会の人の心の中に生き残っている。それは伝 統社会の人をみる眼差しと言説が、西洋社会の知と権力の結びつきから成り立っていることの証である(サイード 一九九三:二二二—二二四)。専門の文化人類学者からも、殺害事実を報告した欧米人こそが自分の社会にある老人嫌悪のステレオタイプを、その社会の「野蛮 性」として投影しており、事実誤認であるという批判があがる(スチュアート 二〇〇四:一一九—一二〇)。

文化人類学における相対主義的な価値概念を学んだ者なら、なぜそのような〈恐ろしい習慣〉が、その社会に存在したのだろうか?という問いを立 て、子殺し(あるいは老人殺害)をする社会とそうでない社会には、どのような性質の違いがあるのか、という点から、その謎を解こうとするだろう。これは動 物殺し、子殺し、老人殺しにまつわる私たちの〈嫌悪感〉を認識論的に飼いならし、そこに合理的な解釈をもたらす試みである。言い方を変えると、殺害行為一 般から受ける私たちの心の「恐怖」からなんとか自由になろうとしているのである。だが、動物殺害をおこなう人たちは、まったく別の観点からの怖れを覚え る。例えばアチェの狩人にとっての最大の「恐怖」は自分で殺した獲物を食べるタブーの侵犯によるパネ(pane; 獲物が捕れなくなる不能状態)である——冒頭にある最初のエピグラムを参照。合理的な解釈を通しての理解という私たちの認識論的な飼いならしは、文化相対 主義的に言えば必ず失敗に終わってしまう。では認識論的な奇怪さ(epistemological bizarreness)を別の観点から飼いならす方法はないだろうか? そのため、このテーマの論述には、文献をひろくあたり、ある民族誌事象がどの社 会にあってどの社会にはないというレベルの比較研究(Simons 1945)を超えて、それぞれの民族誌記述の背景にある事象そのものへ!(Zu den Sachen selbst!)と私は読者を誘うものである。そしてヘーゲルから派生した問いかけ「彼らは親や子を殺し、われわれも同じことをしている」ということにつ いての異なった角度からの解釈の可能性について考えてみる。

●エルツ、R 二〇〇一「死の宗教社会学:死の集合表象研究への寄与」『右 手の優越』吉田禎吾・内藤完爾・板橋作美訳、筑摩書房、三七—一三七頁。

はじめに

1. あいだの期間

1.1 遺体とその仮の墓場

1.2 魂とその地上での仮住まい

1.3 生者とその喪

2. 最終の儀礼

2.1 最後の墓場

2.2 死者の国への魂の旅立ち

2.3 生者の解放

3. 結び

●リンク集

●人が人を殺すとき : 進化でその謎をとく / マーティン・デイリー, マーゴ・ウィルソン著 ; 長谷川眞理子, 長谷川寿一訳,東京 : 新思索社 , 1999.11の章立て

+++++++++

第1章 殺人と人間の本性

第2章 血縁者に対する殺人

第3章 嬰児殺し

第4章 親による現代の子殺し

第5章 親殺し

第6章 殺しの動機は口論と名誉

第7章 殺しはなぜ男で女ではないのか?

第8章 男どうしの対立の論理

第9章 夫婦間の殺し

第10章 殺しへの仕返しと復讐

第11章 殺人者の責任を問う

第12章 殺人をめぐる文化の違い

リンク

文献

その他

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1997-2099