![]() フォー

ビギナーズ人類学

フォー

ビギナーズ人類学![]()

Introducing Anthropology: A Graphic Guide

![]() フォー

ビギナーズ人類学

フォー

ビギナーズ人類学![]()

Introducing Anthropology: A Graphic Guide

■ 教科書(Cultural Anthropology Remix 協賛)

今回の教科書は Merryl Wyn Davies が著者、Piero がイラストレーターによる、その名も『人類学を紹介する(Introducing Anthropology)』出版社は Icon Books, 2002 です。8年後に改定されて、Merryl Wyn Davies and PIERO, Introducing Anthropology: A Graphic Guide, Icon Books Ltd., 2010.となりました。いわゆる啓蒙のためのイラスト・ブックです。カルスタもとい、カルチュラル・スタディーズのものは日本語に翻訳されているのでな いだろ うか。とってもおもしろい本です。文化人類学の現代の問題系にまでしっかり踏み込んでい ますが、そのことを 明確するために、人類学の歴史的ルーツに遡り考察するという姿 勢が貫かれています。つまり、骨太の人類学史の教科書ともいえるべきものです。

それが、な、なんと邦訳されました!!!

メリル・ウィン・デイビス『人類学』池田光穂+額田有美訳、現代書館、2021年10月 ISBN-13 : 978-4768401095

| 1 |

【I】人類学理論 人類学とはなにか? |

1. 人類学とは何か? | ||

| 2 |

「未開」とはなにか?(括弧でくくってい

るところが味噌!) |

2. 〈未開〉とは何か? | ||

| 3 |

人間を研究する |

3.

人びとを研究する |

||

| 4 |

人類学のビッグな問題! |

4.

人類学の大きな課題 |

||

| 5 |

他者(別名「大文字の他者」) |

5.

他者 |

||

| 6 |

変化する問題 |

6.

変化する課題 |

||

| 7 |

【II】人類学史 Part 1 人類学の起源 |

7.

人類学の起源 |

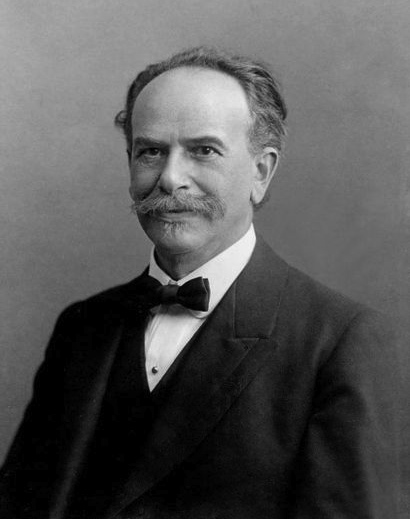

||

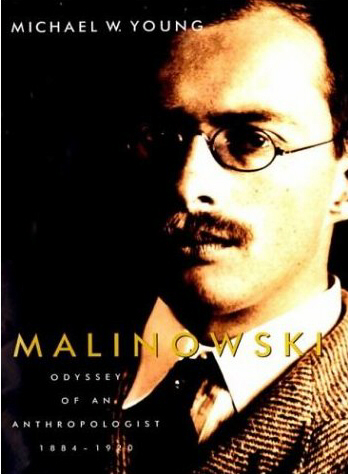

| 8 |

創設者たち(父なる創設者たち:The

Founding Fathers) |

8.

建学の父たち |

||

| 9 |

隠された項目(要するに啓蒙主義的系譜の

ことです) |

9.

隠された項目 |

||

| 10 |

ルネサンス期(前項を引き継いで) |

10.

リコナサンス(大航海)時代 |

||

| 11 |

「古きものへの忠誠」

("Fidelity to the Old") |

11.

〈古き時代への忠誠〉 |

||

| 12 |

人権の問題 |

12.

人権という問い |

||

| 13 |

イエズス会関連文書 |

13.

『イエズス会リレーションズ』 |

||

| 14 |

西洋思想の主潮 |

14.

西洋思考の主潮 |

||

| 15 |

伝統の連続性 |

15.

伝統の連続性 |

||

| 16 |

派生したマイナーな風潮 |

16.

派生したマイナーな風潮 |

||

| 17 |

帝国主義 |

17.

帝国主義 |

||

| 18 |

人類学の複雑性 |

18.

人類学の加担 |

||

| 19 |

倫理の違反 |

19.

倫理の冒涜 |

||

| 20 |

【III】人類学史 Part 2 ルーツに戻ると・・ |

20.

ルーツへの回帰 |

||

| 21 |

必要不可欠な未開 |

21.

必要不可欠な未開性 |

||

| 22 |

発明創発/でっち上げを思い描いて |

22.

創造についての推論 |

||

| 23 |

何が最初に人類に到来したか? |

23.

何が最初にあったのか? |

||

| 24 |

生きている残存物=遺風(Living

Relics) |

24.

現存する遺風 |

||

| 25 |

肘掛け椅子からの眺め |

25.

肘掛け椅子からの眺め |

||

| 26 |

進化主義の諸理論 |

26.

進化主義の諸理論 |

||

| 27 |

生物なるものと社会なるものを統合する |

27.

生物学的理論と社会的理論の統合 |

||

| 28 |

伝播主義の理論 |

28.

伝播主義理論 |

||

| 29 |

人種の詐欺(The Race

Spindle, 人種という名の詐欺、てな意味で しょうか?) |

29.

人種というペテン |

||

| 30 |

フィールド研究 |

30.

フィールド研究 |

||

| 31 |

人類学の樹 |

31.

人類学の樹 |

||

| 32 |

【IV】人類学の四大領域 自然人類学(Physicalであって Naturalぢゃないよ〜) |

32.

形質人類学 |

||

| 33 |

多元発生説《対》単元発生説 |

33.

多元発生説vs単一起源説 |

||

| 34 |

人間生態学と遺伝学 |

34.

人間生態学と遺伝学 |

||

| 35 |

社会生物学の隆盛 |

35.

社会生物学の隆盛 |

||

| 36 |

遺伝子理論における人種の再焦点化 |

36.

遺伝子理論のなかで再焦点化される人種 |

||

| 37 |

初期の人類学との別の関連性(リンク) |

37.

初期人類学との他のつながり |

||

| 38 |

考古学と物質文化 |

38.

考古学と物質文化 |

||

| 39 |

人類学的言語学 |

39.

人類学的言語学 |

||

| 40 |

社会/文化人類学 |

40.

社会/文化人類学 |

||

| 41 |

文化とは何か? |

41.

文化とは何か? |

||

| 42 |

専門領域への細分化

(Increasing Specialization) |

42.

専門領域の増加 |

||

| 43 |

民族誌の岩盤=基盤 |

43.

民族誌(エスノグラフィ)の根幹 |

||

| 44 |

異国人を書く(Writing the

Exotic) |

44.

エキゾチックを書く |

||

| 45 |

【V】ビッグマンたちとその方法 フランツ・ボアズ  |

45.

フランツ・ボアズ |

45. フランツ・ボアズ アメリカ人類学の創始者フランツ・ボアズ(1858-1941)は、ドイツのミンデンに生まれ、最初は物理学と地理学を学んだ。1883年に彼はバフィン 島への探検旅行に参加し、イヌイット※(かつてのエスキモー)のなかでフィールドワークを開始した。 【台詞】フランツ・ボアズ「3年後、私はブリティシュコロンビアのクワキウトルについての調査を始めたのだ」 1896年にボアズはニューヨーク州のコロンビア大学に関わり、3年後の1899年に同大学の最初の人類学教授となった。その後37年間にわたって彼はこ の職を務めることとなった。ボアズは、アメリカの次の世代の人類学者の大部分を教育したことになる。 ※訳注:カナダにおける北方先住民はファーストネーションと呼ばれ、イヌイットはその民族集団の一つである。イヌイットはカナダ以外にも居住地(テリト リー)をもつが、アメリカ合衆国の北方先住民は今でも(カナダでの旧名称である)エスキモーと公的に言われる。 |

|

| 46 |

ブロニスラウ・マリノフスキー |

46.

ブロニスロー・マリノフスキー |

46.ブロニスロー・マリノフスキー ブロニスロー・マリノフスキー(1884-1942)は、英国人類学の創始者だと見なされている。彼はポーランドのクラフクに生まれ、イギリスに人類学を 学ぶ前は、母国で数学と物理学を学んでいた。彼は、ジェイムズ・フレイザー卿著『金枝編』を読んだこと人類学への興味を運命のように感じたのだ。 【台詞】ブロニスロー・マリノフスキー「1915年から1918年のあいだ、第一次世界大戦中の敵国外国人として文字通り「抑留」されていたときに、南太 平洋のトロブリアンド諸島の研究のために30か月の間に3回のフィールドワークのために費やしたんだよ」 イングランドへ戻ると、マリノフスキーはロンドン政治経済院(LSE)での職を得て、1927年にLSEの初代人類学教授として任命された。 マリノフスキーは、英国の第一世代の人類学者の多くを教育した。 【台詞】フランツ・ボアズ「マリノフスキーと私は、次の3つの点で意見が一致していた」 1)参与観察を重視すること 2)研究対象の社会に長期間身を置くこと 3)現地人の言語を使用すること 【台詞】ブラニスロー・マリノフスキー「しかし、ボアズが文化の些細なディテールを強調するのに対し、私は、個人が関わる社会組織の機能を強調したのだ」 |

|

| 47 |

フィールドワーク |

47.

フィールドワーク |

47. フィールドワーク エスノグラフィーを生み出すために人類学者はフィールドワークを行う。フィールドワークは、ひとりの人類学者をつくりだす通過儀礼なのだ。フィールドワー クのもっとも古い入門書は、1874年に初版『人類学におけるノートと質問(通称:ノート質問)』である。NQAは英国科学振興協会が出版した。その書の 文化についての部分は、E.B.タイラーによって執筆された。 【台詞】学者(人類学者)「この本の目的は、人類学者のみならず、人類学に興味を持つ旅行者や政府執行官、宣教師、フィールドでどのような質問をし、どの ような資料を記録するのかについて指導することだったんじゃ」 【台詞】学者(人類学者)「『ノートと質問』ページにある冒頭の表題と質問項目は、かつての人類学がたどるべき行程を記した地図だったのじゃ」 『ノートと質問』は、英国王立人類学協会(RAI)によって1951年に改訂し編集された。 |

|

| 48 |

【VI】エコロジーとエコノミー フィールドワークにおける人間生態学 |

48.

フィールドワークの人間生態学 |

||

| 49 |

生態人類学 |

49.

生態人類学 |

||

| 50 |

経済の問題 |

50.

経済という問い |

||

| 51 |

ポトラッチ儀礼 |

51.

ポトラッチ儀式 |

||

| 52 |

ニューギニアの「ビッグ・メン」 |

52.

ニューギニアの〈ビッグマン〉たち |

||

| 53 |

クラ交換 |

53.

クラ交換 |

||

| 54 |

経済人類学 |

54.

経済人類学 |

||

| 55 |

交換と交易のネットワーク |

55.

交換と交易のネットワーク |

||

| 56 |

形式主義《対》実体主義論争 |

56.

形式主義者と実存主義者の論争 |

||

| 57 |

マルクス主義人類学 |

57.

マルクス主義人類学 |

||

| 58 |

マルクスの進化論的見解 |

58.

マルクス主義的進化論の見方 |

||

| 59 |

【VII】婚姻と親族と縁組理論 世帯単位(The Househould Unit) |

59.

世帯単位 |

||

| 60 |

家族の形態 |

60.

家族の形態 |

||

| 61 |

婚姻紐帯(The Marriage

Links) |

61.

結婚紐帯 |

||

| 62 |

婚資、あるいは婚礼[契約]資金 |

62.

結婚契約にかかる支払い |

||

| 63 |

親族の研究 |

63.

親族研究 |

||

| 64 |

親族記号 |

64.

親族コード |

||

| 65 |

類別的親族

(Classificatory kinship) |

65.

類別的親族 |

||

| 66 |

擬制的親族(fictive

kinship) |

66.

疑似的親族 |

||

| 67 |

出自理論(descent

theory) |

67.

出自理論 |

||

| 68 |

結婚と居住の規則 |

68.

結婚と居住の規則 |

||

| 69 |

親族用語 |

69.

親族の表現方法(イディオム) |

||

| 70 |

親族の「効用(use)」とは何か? |

70.

親族の〈効用〉とは何か? |

||

| 71 |

連帯理論と近親相姦の禁止 |

71.

縁組理論とインセストタブー |

||

| 72 |

心のなかの構造 |

72.

心(マインド)のなかの構造 |

||

| 73 |

基本的構造の形態 |

73.

基本構造の形態 |

||

| 74 |

縁組理論は本当にうまくいっているのか? |

74.

縁組理論は役に立つのか? |

||

| 75 |

【VIII】法と紛争処理 政治と法律 |

75.

政治と法 |

||

| 76 |

オマケの例 |

76.

その他の事例 |

||

| 77 |

用語法的研究 |

77.

用語法(ターミノロジー)的アプローチ |

||

| 78 |

政治人類学 |

78.

政治人類学 |

||

| 79 |

年齢階梯社会 |

79.

年齢階梯社会 |

||

| 80 |

共時的《対》通時的見解 |

80.

共時的視点vs通時的視点 |

||

| 81 |

他の社会階層化 |

81.

その他の社会階層 |

||

| 82 |

交渉するアイデンティティ |

82.

交渉するアイデンティティ |

||

| 83 |

エスニシティ(民族性)の諸問題 |

83.

エスニシティの諸問題 |

||

| 84 |

植民地主義 |

84.

植民地主義 |

||

| 85 |

反ー資本主義的人類学 |

85.

反-資本主義人類学 |

||

| 86 |

法の人類学 |

86.

法人類学 |

||

| 87 |

口論解決のメカニズム |

87.

係争処理のメカニズム |

||

| 88 |

【IX】宗教とシンボリズム 宗教 |

88.

宗教 |

||

| 89 |

シャーマニズムとカーゴ・カルト(積荷崇

拝) |

89.

シャーマニズムとカーゴカルト |

||

| 90 |

聖と俗 |

90.

聖と俗 |

||

| 91 |

魔術/呪術の人類学 |

91.

呪術の人類学 |

||

| 92 |

信念をめぐる論争 |

92.

信念についての論争 |

||

| 93 |

儀礼の検討 |

93.

儀礼の検証 |

||

| 94 |

通過儀礼 |

94.

通過儀礼 |

||

| 95 |

神話の研究 |

95.

神話研究 |

||

| 96 |

クロード・レヴィ=ストロース |

96.

クロード・レヴィ=ストロース |

||

| 97 |

二項対立と構造 |

97.

二項対立と構造 |

||

| 98 |

象徴とコミュニケーション |

98.

象徴(シンボル)とコミュニケーション |

||

| 99 |

象徴と社会過程 |

99.

象徴(シンボル)と社会プロセス |

||

| 100 |

アクター、メッセージ、コード(行為者/

伝達内容/暗号) |

100.

主体(アクター)、メッセージ、コード |

||

| 101 |

シンボリズムと新しい見解 |

101.

象徴主義と新たな視点 |

||

| 102 |

【X】芸術と表象 芸術の人類学 |

102.

芸術人類学 |

||

| 103 |

映像人類学 |

103.

映像人類学 |

||

| 104 |

消失してゆく世界 |

104.

消えゆく世界 |

||

| 105 |

新しい枝か?古い根っこか? |

105.

新たな枝派か?あるいは古根か? |

||

| 106 |

フィールド経験を書きたてる

(Writing up the field) |

106.

フィールドを書き上げる |

||

| 107 |

現在において書く |

107.

現在において書く |

||

| 108 |

【XI】論争・批判・内省 自己[回帰の]人類学(Auto- Anthropology) |

108.

自己回帰の人類学 |

||

| 109 |

二重のテポストラン、闘争的テポストラン |

109.

テポツォトラン論争/テポツォトランの2つの顔 |

||

| 110 |

テポストラン再訪 |

110.

テポツォトラン再訪 |

||

| 111 |

人類学とは科学なのか? |

111.

人類学は科学なのか? |

||

| 112 |

科学のふりをすること |

112.

見せかけの科学 |

||

| 113 |

インディアンは居留地を出る |

113. 保留地の外へ出たインディアンたち | ||

| 114 |

誰がインディアンのための語るのか? | 114. 誰がインディアンのために語るのか? | ||

| 115 |

神としての白人 |

115. 神としての白人 | ||

| 116 |

権威の神話 |

116. 権威神話 | ||

| 117 |

出来事の位相 |

117.

出来事の地平線 |

||

| 118 |

自己批判的人類学 |

118.

自己批判の人類学 |

||

| 119 |

人類学のヒーロー |

119.

人類学の英雄 |

||

| 120 |

ミード神話の没落 |

120.

ミード神話の崩壊 |

||

| 121 |

観察される観察者 |

121.

『観察される観察者』 |

||

| 122 |

粘土の足 |

122.

もろい基礎 |

||

| 123 |

自己投射の議論 |

123.

自己投射の問題 |

||

| 124 |

【XII】トラブルからの脱却 文化を書くこととポストモダニズム |

124.

文化を書くこととポストモダン |

||

| 125 |

ポストモダンの麻痺 |

125.

ポストモダンの無気力感 |

||

| 126 |

人類学における女性 |

126.

人類学の女性たち |

||

| 127 |

人類学者たちの親族紐帯 |

127.

人類学者の親族紐帯 |

||

| 128 |

フィールドの協力者 |

128.

フィールドの協力者 |

||

| 129 |

フェミニスト人類学 |

129.

フェミニスト人類学 |

||

| 130 |

フェミニスト人類学の位置づけ |

130.

フェミニスト人類学の位置付け |

||

| 131 |

未接触の人々 |

131.

穢れなき民 |

||

| 132 |

ヤノマモ・スキャンダル |

132.

ヤノマミ騒動(スキャンダル) |

||

| 133 |

内戦を創り出す |

133.

生み出される内乱 |

||

| 134 |

人類学はどこへゆく? |

134.

人類学はどこへ行く? |

||

| ** |

||||

リンク

文献

その他の情報

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099