新植民地主義の文化

Neocolonial Culture, Culture of

Neocolonialism

☆ 新植民地主義(Neocolonialism) とは、国家(通常は旧植民地国)が間接的な手段によって他の名目上独立した国家(通常は旧植民地国)を支配することである[1][2][3]。新植民地主 義という用語は、第二次世界大戦後、旧植民地国が外国に依存し続けていることを指す言葉として使われ始めたが、その意味はすぐに広がり、より一般的に、先 進国の力が植民地的な搾取を生み出すために使われている場所に適用されるようになった[3]。 新植民地主義は、直接的な軍事的支配や間接的な政治的支配(覇権)という以前の植民地的手法の代わりに、経済的帝国主義、グローバリゼーション、文化的帝 国主義、発展途上国に影響を与えたり支配したりするための条件付き援助という形をとる。ナショナリズムが標準的なグローバリゼーションや開発援助と異なる のは、一般的に新植民地主義国家に対する依存、従属、または経済的義務の関係をもたらす点である。 1956年にフランスの哲学者ジャン=ポール・サルトルによって造語され[4][5]、1960年代に脱植民地化が進むアフリカ諸国の文脈でクワメ・ンク ルマによって初めて使用された。

★新植民地主義を語る用語群:1)従属理論、2)冷戦、3)多国籍企業、4)国際的な借入(借款)、5)従属を生み出す第三世界に対する自然保護の発想、6)科学的な収奪。

| Cultural approaches Although the concept of neocolonialism was originally developed within a Marxist theoretical framework and is generally employed by the political left, the term "neocolonialism" is found in other theoretical frameworks. |

文化的アプローチ 新植民地主義の概念は、もともとマルクス主義の理論的枠組みの中で発展したものであり、一般的に政治的左派によって用いられているが、「新植民地主義」という用語は他の理論的枠組みにも見られる。 |

| Coloniality "Coloniality" claims that knowledge production is strongly influenced by the context of the person producing the knowledge and that this has further disadvantaged developing countries with limited knowledge production infrastructure. It originated among critics of subaltern theories, which, although strongly de-colonial, are less concerned with the source of knowledge.[94] |

植民地性 「植民地主義」は、知識生産は知識を生産する人格の文脈に強く影響され、このことが知識生産のインフラが限られている発展途上国をさらに不利にしていると 主張する。これはサバルタン理論に対する批判者の間で生まれたものであり、強く脱植民地的であるにもかかわらず、知識の源泉にはあまり関心がない [94]。 |

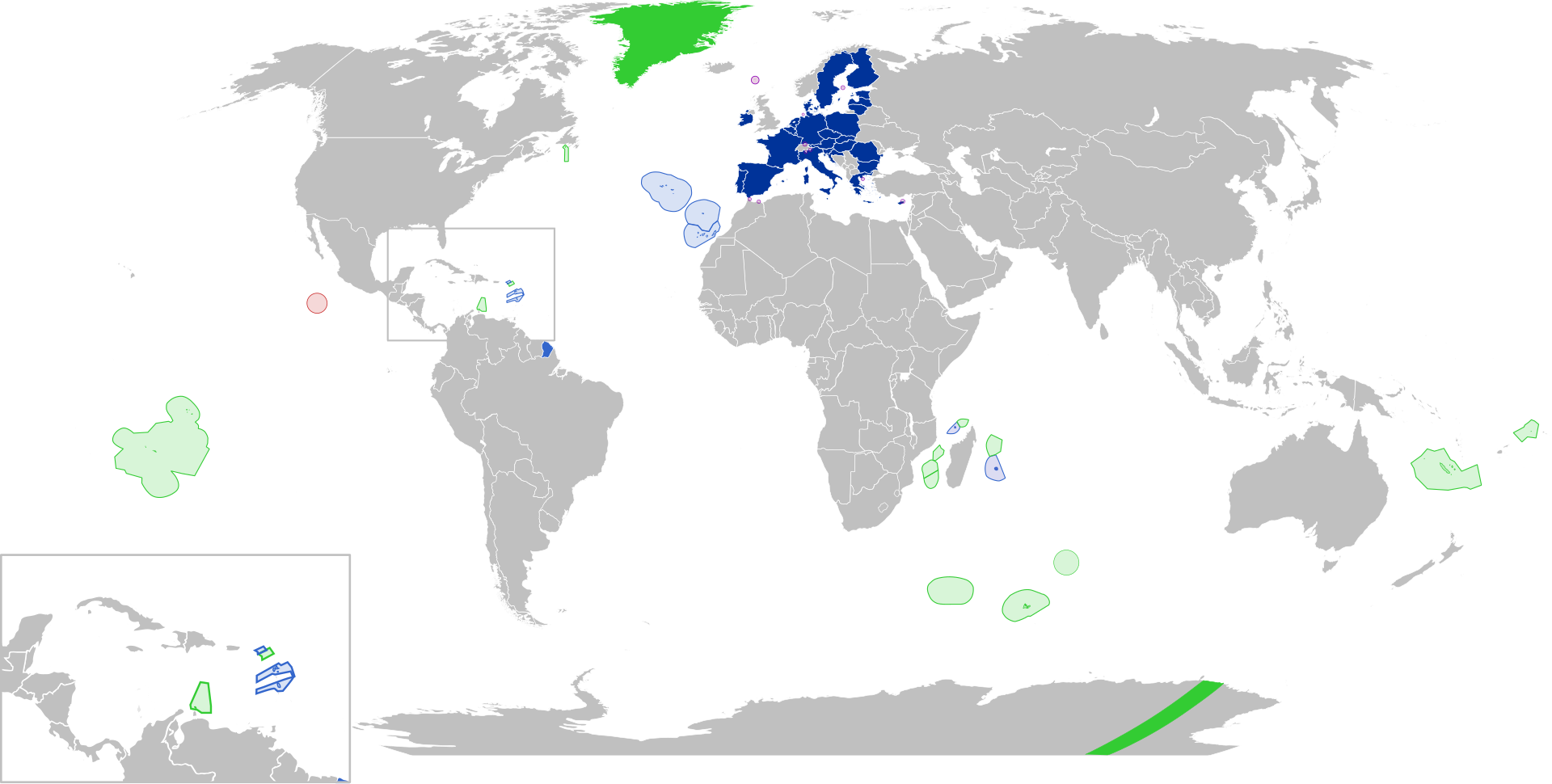

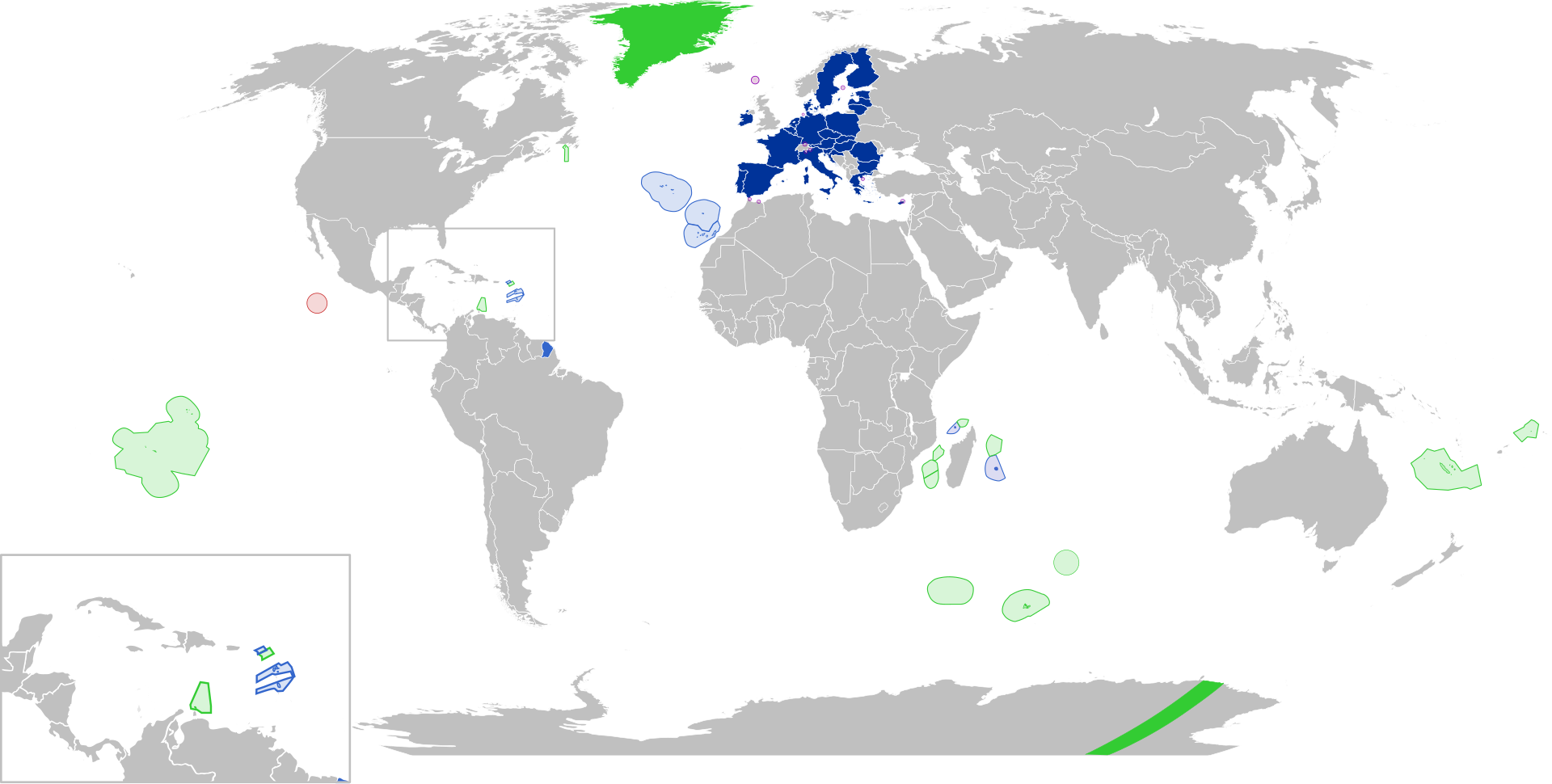

Cultural theory Map of the European Union in the world, with Overseas Countries and Territories (OCT) in green and Outermost Regions (OMR) in blue One variant of neocolonialism theory critiques cultural colonialism, the desire of wealthy nations to control other nations' values and perceptions through cultural means such as media, language, education[95] and religion, ultimately for economic reasons. One impact of this is "colonial mentality", feelings of inferiority that lead post-colonial societies to latch onto physical and cultural differences between the foreigners and themselves. Foreign ways become held in higher esteem than indigenous ways. Given that colonists and colonisers were generally of different races, the colonised may over time hold that the colonisers' race was responsible for their superiority. Rejections of the colonisers culture, such as the Negritude movement, have been employed to overcome these associations. Post-colonial importation or continuation of cultural mores or elements may be regarded as a form of neocolonialism.[citation needed] |

文化理論 欧州連合(EU)の世界地図。緑が海外諸国・地域(OCT)、青が最外地域(OMR)である。 新植民地主義理論のバリエーションのひとつは、文化的植民地主義を批判している。文化的植民地主義とは、メディア、言語、教育[95]、宗教といった文化 的手段を通じて、他国の価値観や認識を支配しようとする富裕国の欲望であり、最終的には経済的理由によるものである。この影響のひとつが「植民地メンタリ ティ」であり、植民地支配後の社会が外国人と自分たちとの物理的・文化的差異にとらわれるようになる劣等感である。外国のやり方は、土着のやり方よりも高 く評価されるようになる。植民者と被植民者は一般的に異なる人種であったため、被植民者は植民者の人種が自分たちの優位性の原因であると考えるようにな る。このような連想を克服するために、ネグリチュード運動のような植民地人文化の拒絶が行われてきた。ポストコロニアルによる文化的風俗や要素の輸入や継 続は、新植民地主義の一形態と見なされることもある[要出典]。 |

| Postcolonialism Main article: Postcolonialism Post-colonialism theories in philosophy, political science, literature and film deal with the cultural legacy of colonial rule. Post-colonialism studies examine how once-colonised writers articulate their national identity; how knowledge about the colonised was generated and applied in service to the interests of the coloniser; and how colonialist literature justified colonialism by presenting the colonised people as inferior whose society, culture and economy must be managed for them. Post-colonial studies incorporate subaltern studies of "history from below"; post-colonial cultural evolution; the psychopathology of colonisation (by Frantz Fanon); and the cinema of film makers such as the Cuban Third Cinema, e.g. Tomás Gutiérrez Alea, and Kidlat Tahimik.[citation needed] |

ポストコロニアリズム 主な記事 ポストコロニアリズム 哲学、政治学、文学、映画におけるポストコロニアリズムの理論は、植民地支配の文化的遺産を扱っている。ポストコロニアリズム研究では、かつて植民地化さ れた作家がどのようにナショナリズムを表現したか、植民地化された人びとに関する知識がどのように生み出され、植民地化した側の利益のために応用された か、植民地主義文学がどのように植民地化された人びとを社会、文化、経済が管理されるべき劣った存在として提示することで植民地主義を正当化したかを検証 する。ポストコロニアル研究は、「下からの歴史」のサバルタン研究、ポストコロニアル文化の発展、植民地化の精神病理学(フランツ・ファノンによる)、 キューバ第3の映画(トマス・グティエレス・アレア、キドラット・タヒミックなど)のような映画制作者の映画を取り込んでいる[要出典]。 |

| Critical theory Critiques of postcolonialism/neocolonialism are evident in literary theory. International relations theory defined "postcolonialism" as a field of study. While the lasting effects of cultural colonialism are of central interest, the intellectual antecedents in cultural critiques of neocolonialism are economic. Critical international relations theory references neocolonialism from Marxist positions as well as postpositivist positions, including postmodernist, postcolonial and feminist approaches. These differ from both realism and liberalism in their epistemological and ontological premises. The neoliberalist approach tends to depict modern forms of colonialism as a benevolent imperialism.[citation needed] |

批評理論 ポストコロニアリズム/新植民地主義への批判は文学理論において顕著である。国際関係論は「ポストコロニアリズム」を研究分野として定義した。文化的植民 地主義の永続的な影響が中心的な関心事である一方で、新植民地主義に対する文化的批評の知的な先行要因は経済的なものである。批判的国際関係論は、マルク ス主義の立場からだけでなく、ポストモダニズム、ポストコロニアル、フェミニズムのアプローチを含む後実証主義の立場からも、新植民地主義に言及してい る。これらは認識論的、存在論的前提において、リアリズムともリベラリズムとも異なる。新自由主義的アプローチは、現代の植民地主義の形態を慈悲深い帝国 主義として描く傾向がある[要出典]。 |

| Neocolonialism and gender construction Concepts of neocolonialism can be found in theoretical works investigating gender outside the global north. Often these conceptions can be seen as erasing gender norms within communities in the global south[96] to create conceptions of gender that align with the global north. Gerise Herndon argues that applying feminism or other theoretical frameworks around gender must look at the relationship between the individual subject, their home country or culture, and the country and culture that exerts neocolonial control over the country. In her piece "Gender Construction and Neocolonialism", Herndon presents the writings of Maryse Condé as an example of grappling with what it means to have your identity constructed by neocolonial powers. Her work explores how women in burgeoning nations rebuilt their identities in the postcolonial period. The task of creating new identities was met with challenges from not only an internal view of what the culture was in these places but also from the external expectations of ex-colonial powers.[97] |

新植民地主義とジェンダー構築 新植民地主義の概念は、グローバル・ノース以外のジェンダーを研究する理論的著作に見出すことができる。多くの場合、これらの概念はグローバル・ノースに 沿ったジェンダーの概念を作り出すために、グローバル・サウス[96]のコミュニティ内のジェンダー規範を消去していると見ることができる。Gerise Herndonは、フェミニズムやジェンダーをめぐる他の理論的枠組みを適用することは、個々の主体、彼らの母国や文化、そして新植民地支配を及ぼしてい る国や文化との関係を見なければならないと主張している。ハーンドンは「ジェンダー構築と新植民地主義」の中で、新植民地権力によってアイデンティティを 構築されることが何を意味するのかに取り組む例として、マリーズ・コンデの著作を紹介している。彼女の著作は、急成長する国民の女性たちが、ポストコロニ アル時代にどのようにアイデンティティを再構築したかを探求している。新たなアイデンティティを創造する作業は、これらの場所の文化が何であったかという 内面的な視点だけでなく、元植民地大国の外的な期待からも課題に直面した[97]。 |

| Neocolonialism and gender construction (contin.) An example of the construction of gender norms and conceptions by neocolonial interests is made clear in the Ugandan Anti-Homosexuality Act introduced in 2009 and passed in 2014. The act expanded upon previously existing laws against sodomy to make gay relationships punishable by life imprisonment. The call for this bill came from Ugandans who claimed traditional African values that did not include homosexuality. This act faced backlash from western countries, citing human rights violations. The United States imposed economic sanctions against Uganda in June 2014 in response to the law, the World Bank indefinitely postponed a $90 million aid loan to Uganda and the governments of Denmark, the Netherlands, Sweden and Norway halted aid to Uganda in opposition to the law; the Ugandan government defended the bill and rejected condemnation of it, with the country's authorities stating President Museveni wanted "to demonstrate Uganda's independence in the face of Western pressure and provocation".[98] The Ugandan response was to claim that this was a neocolonialist attack on their culture. Kristen Cheney argued that this is a misrepresentation of neocolonialism at work and that this conception of gender and anti-homosexuality erased historically diverse gender identities in Africa. To Cheney, neocolonialism was found in accepting conservative gender identity politics, specifically those of U.S.-based Evangelical Christians. Before the introduction of this act, conservative Christian groups in the United States had put African religious leaders and politicians on their payroll, reflecting the talking points of U.S.-based Christian evangelism. Cheney argues that this adoption and bankrolling of U.S. conservative Christian evangelist thought in Uganda is the real neocolonialism and effectively erodes any historical gender diversity in Africa.[96] |

新植民地主義とジェンダー構築(続き) 新植民地的利益によるジェンダー規範と概念の構築の例は、2009年に導入され2014年に可決されたウガンダの反同性愛法に明確に示されている。この法 律は、以前からあったソドミーに対する法律を拡大し、同性愛者の関係を無期懲役で罰するものとした。この法案を求めたのは、同性愛を含まない伝統的なアフ リカの価値観を主張するウガンダ人だった。この法律は、人権侵害を理由に西側諸国からの反発に直面した。アメリカは2014年6月、この法律に対抗してウ ガンダに対して経済制裁を課し、世界銀行はウガンダへの9000万ドルの援助融資を無期限に延期し、デンマーク、オランダ、スウェーデン、ノルウェーの政 府はこの法律に反対してウガンダへの援助を停止した。ウガンダ政府はこの法案を擁護し、ムセベニ大統領は「欧米の圧力と挑発に直面してウガンダの独立性を 示したかった」と述べ、この法案に対する非難を拒否した。 [98]ウガンダの反応は、これは自国の文化に対する新植民地主義的な攻撃であると主張するものであった。クリステン・チェイニーは、これは新植民地主義 が働いていることの誤った表現であり、このジェンダーと反同性愛の概念は、アフリカにおける歴史的に多様なジェンダーのアイデンティティを消し去っている と主張した。チェイニーに言わせれば、新植民地主義は保守的なジェンダー・アイデンティティ政治、特に米国を拠点とする福音派キリスト教徒のそれを受け入 れることに見出された。この法律が導入される以前から、米国の保守的なキリスト教グループは、アフリカの宗教指導者や政治家たちを、米国を拠点とするキリ スト教伝道主義の論点を反映させながら、自分たちの給与支払者にしてきた。チェイニーは、ウガンダにおける米国の保守的キリスト教伝道者の思想の採用と資 金提供こそが真の新植民地主義であり、アフリカにおける歴史的なジェンダーの多様性を効果的に侵食していると主張している[96]。 |

| Academic imperialism Americanization Colonialism Cultural hegemony Cultural imperialism Dependency theory Ecological imperialism François-Xavier Verschave's book on Françafrique Gatekeeper state: the concept of neocolonial "successor states", introduced by the African historian Frederick Cooper in Africa Since 1940: The Past of the Present. Global apartheid Hegemony Impact of Western European colonialism and colonisation Imperialism List of coups d'état and coup attempts Modernization theory Neocolonial racism Neoliberalism New imperialism Postcolonialism Sino-African relations Trans-Pacific Partnership Washington Consensus |

学術的帝国主義 アメリカ化 植民地主義 文化的覇権主義 文化的帝国主義 依存理論 生態学的帝国主義 フランソワ=グザヴィエ・ヴェルシャーヴのフランサフリックに関する著書 ゲートキーパー国家:アフリカの歴史家フレデリック・クーパーが『1940年以降のアフリカ』で紹介した新植民地「後継国家」の概念: の中でアフリカの歴史家フレデリック・クーパーによって紹介された。 グローバル・アパルトヘイト ヘゲモニー 西欧の植民地主義と植民地化の影響 帝国主義 クーデターとクーデター未遂のリスト 近代化理論 新植民地人種主義 新自由主義 新帝国主義 ポストコロニアリズム 中アフリカ関係 環太平洋パートナーシップ ワシントン・コンセンサス |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Neocolonialism |

このページは「新植民地主義」からのスピンオフ |

★新植民地主義(日本語ウィキペディア)

| 新植民地主義(し

んしょくみんちしゅぎ、Neocolonialism)とは、ポストコロニアル批評において発展途上国の様態を形容する際用いられる用語。かつての宗主国

が築き上げた現存するあるいは過去の国際的な経済協定が、第二次世界大戦後に発生した脱植民地化を経てもなお、独立国に対しその支配を維持すべく利用され

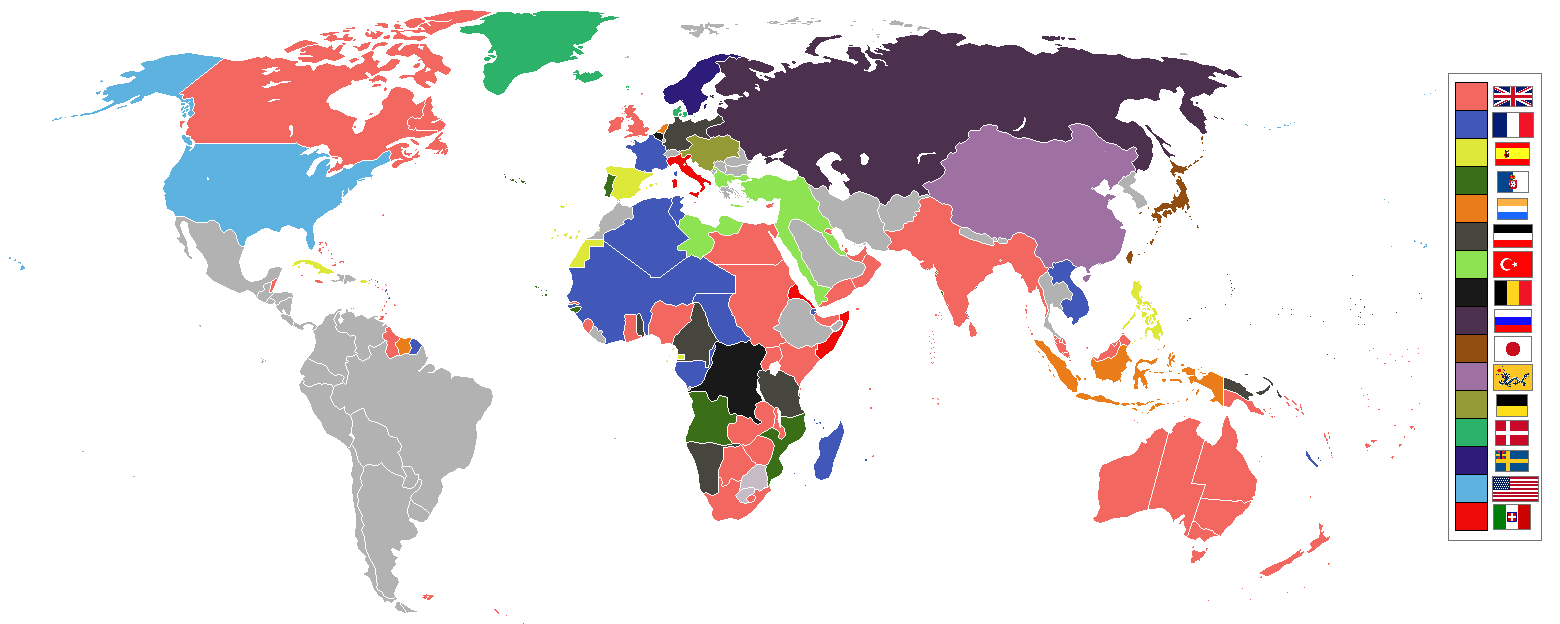

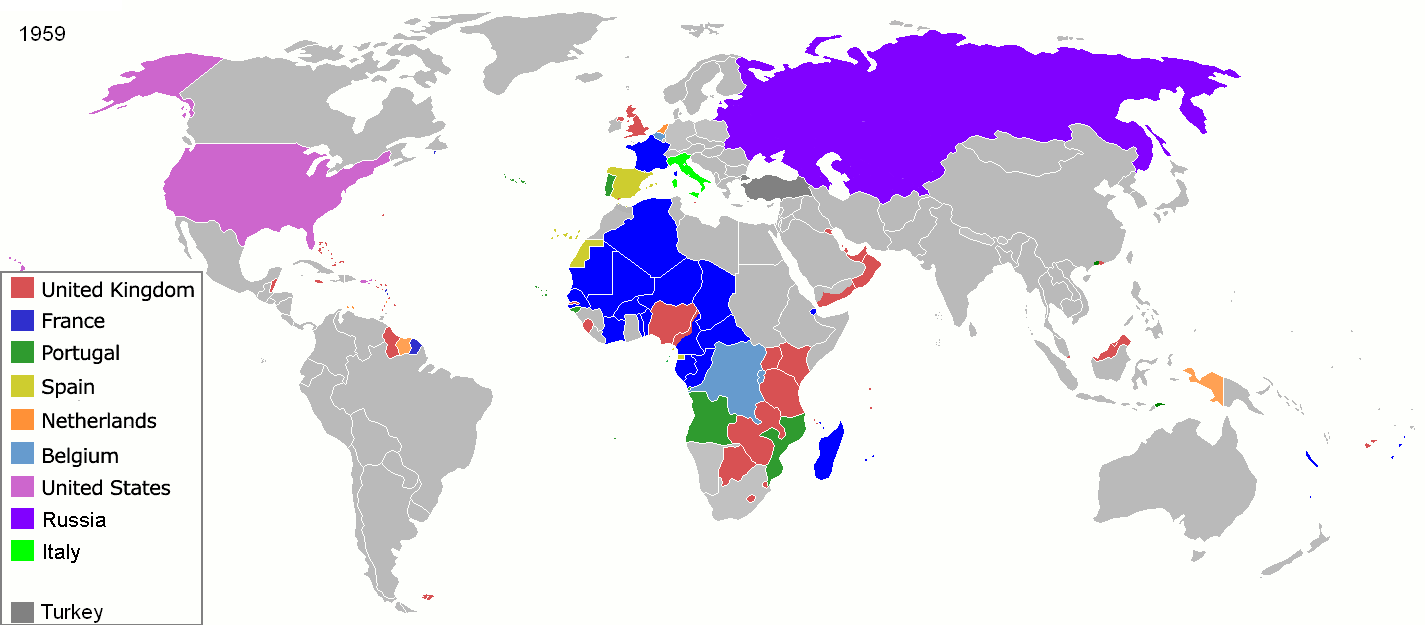

ている(又はされていた)とする。 「新植民地主義」の語は今日における「現実の」植民地主義(国連決議に違反してまで外国の領土とその国民を統治する国家が存在する[1])及び旧植民地で 展開されている資本主義的事業の双方を批判の射程に入れることが多い。とりわけ多国籍企業が発展途上国の資源を搾取する構図を強調し、この経済支配が16 世紀から20世紀にかけてのヨーロッパの植民地主義を髣髴とさせるとの批判がある。広義では大国による小国への内政干渉(特に現代のラテンアメリカ)を指 し、帝国主義時代の列強諸国にも似た大国の行動そのものが一種の「経済的帝国主義」と重なることを示唆する。  米西戦争や義和団の乱、ボーア戦争直前の1898年における世界の帝国及び植民地  1959年における世界の植民地状況 |

|

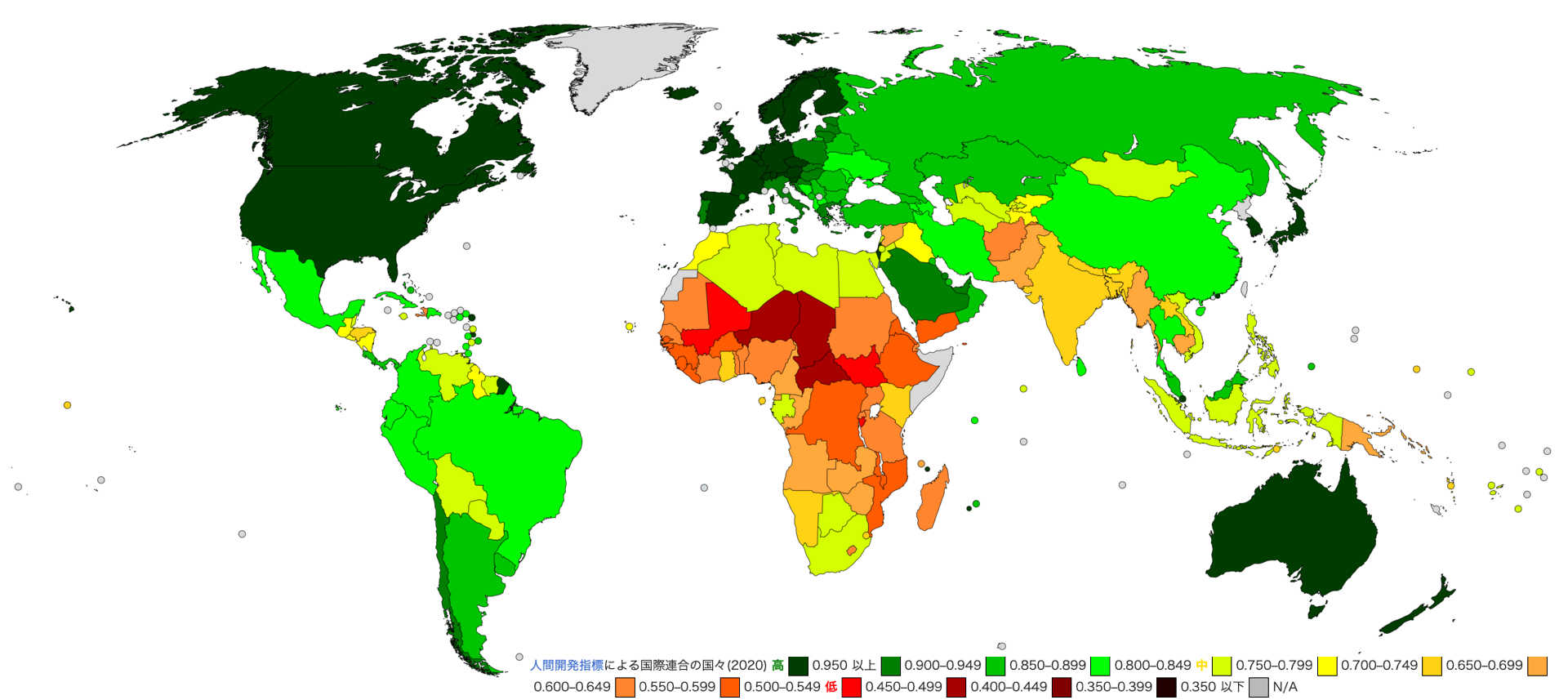

| 起源と実態 帝国主義がある限り、それはその言葉通り、自らの支配を他国へ及ぼそうとする。今日、その支配は新植民地主義と呼ばれる。 —チェ・ゲバラ(マルクス主義革命家)、1965[2] 第二次世界大戦が終結し植民地において勃興した独立運動を経て、軒並み脱植民地化を達成した直後のアフリカで用いられたのが始まり。独立後も自国が旧宗主 国やその他先進国による、新手の植民地主義に従属しているのではとの懸念が一部指導者らの間で存在し、中でも独立間も無いガーナで1957年に指導者と なったクワメ・エンクルマは、「新植民地主義」の語を用いた人物の1人として知られる。 古典的な定義はエンクルマが著した『帝国主義の最終段階としての新植民地主義』(1965年)[3] に詳述されているが、本書は19世紀の帝国主義が資本主義制度の要求に基づくとするレーニンの帝国主義論(1916年)を下敷きとするものである[4]。 エンクルマはその中で「帝国主義の主な先兵たる植民地主義に代わり、我々は今や新植民地主義の只中にいる。(中略)新植民地主義は植民地主義と同様、資本 主義国家における社会的矛盾を輸出する試み」とした上で、次のように述べている[5]。 新植民地主義とは結局のところ、外国資本が発展途上地域の開発というより、搾取を目的に用いられるということに尽きる。新植民地主義下の投資により、先進 国と非先進国との格差が縮まるどころかむしろ拡大している。対新植民地主義闘争は非先進国から先進国の資本を締め出すのではなく、非先進国を貧困状態に陥 れるべく利用される先進国の金の力を食い止めるべく行わねばならぬ。  人間開発指標による国際連合の国々(2020) |

|

| パン・アフリカ主義及び非同盟運動 このように、新植民地主義なる語は本来、アフリカの新興独立国家における学者や指導者の活動のほか、パン・アフリカ主義運動を通じて広く知られるように なったことが分かる。指導者の多くは他の独立国の指導者と共に、1955年のバンドン会議に集い非同盟運動の旗手を務め、1950年代末から1960年代 にかけて開催された全アフリカ人民会議(英語版)(AAPC)においても、新植民地主義への批判が一層高まった。 1960年のチュニス会議や翌年のカイロ会議になると、旧宗主国フランスを中心にかつての植民地から成るフランス共同体を断罪するなど、新植民地主義への 対抗策を明言。会議で出された諸案件は、新植民地主義の定義とその全体像を盛り込んだ4ページにわたる報告書「新植民地主義の解決に向けて」として纏めら れた[6]。こうして冷戦期は非同盟運動がアジア・アフリカ・ラテンアメリカ人民連帯機構などの組織と同様、新植民地主義を新興独立国家群における共通の 敵と規定した。 なお民族独立運動に際しては、反植民地主義を掲げた武装闘争が活発となった一方で、新植民地主義を糾弾する動きも広まった。例えば1970年代、当時ポル トガルの植民地であったモザンビークやアンゴラにおいて、マルクス主義を標榜するFRELIMO及びMPLAが民族独立諸勢力を糾合すると共に、植民地主 義のみならず新植民地主義の告発も行った。 |

|

フランサフリック シエラレオネにおける暴動鎮圧部隊の訓練を行う英米両国の退役軍人のような外国人傭兵は、しばしば新植民地主義勢力の尖兵として非難を受ける。フランスのジャック・フォカールは、ボブ・ディナールなどの傭兵を用いながら同国の旧植民地へ圧力を加えていたとされる 現代の新植民地主義を定義する上で用いられる古典的な例として、フランスと同国の旧アフリカ植民地の指導者との間に緊密な関係が続いている状態を指す「フ ランサフリック」が挙げられる。これは、コートジボワールのフェリックス・ウフェ=ボワニ大統領がフランスとアフリカとの良好な関係を示すために用いたの が最初で、当時は肯定的な意味を持っていたが、次第に双方の非対称的な関係を批判する文脈で使われるようになった。特に、1960年からシャルル・ド・ ゴール及びジョルジュ・ポンピドゥー両大統領の下でアフリカ問題担当相を務めたジャック・フォカールが、フランサフリックの代表的人物と言われる。この言 葉はフランソワ=グザヴィエ・ヴェルシャヴ (en:François-Xavier Verschave) の造語であり、アフリカにおけるフランスの政策を批判した著書の題名 (La Françafrique : Le plus long scandale de la République) として使われた[7]。フォカールの組織網(レゾー、Réseau)は、訳者が補足するところによると、ジャック・シラク大統領に引き継がれている。 1972年にはカメルーンの亡命作家であるモンゴ・ベティが、近年のカメルーンにおける歴史を批判的に綴った『カメルーンを覆う残酷な手-脱植民地化の死 体解剖』(Cruel hand on Cameroon, autopsy of a decolonization)を発表。本書では、カメルーンを含む植民地が未だ名実共にフランスの支配下にあり、独立以後の政治的エリートもこの永続的 な従属状態を擁護してきたことを明らかにした。 ヴェルシャヴやベティらは、かつてのアフリカ植民地の国々との、独立後40年にわたる関係を指摘している。すなわち、フランス軍が旧植民地に戦力を保持し (それはしばしば反乱を鎮圧するため親仏的なアフリカ人指導者によって用いられた)、フランス企業は同地での投資の独占権を保持した(通常それは天然資源 の採取という形をとった)、という指摘である。アフリカにおけるフランス軍は、旧植民地国自身の利益でなくフランスの利益に適う政権になるよう、しばしば クーデターに関与した。このような新植民地政策に対し、論者は政治利害のグローバル化する危険を指摘している。 冷戦期においてフランスと近しい関係にあった指導者は、同国の手先として批判にさらされた。そのうち最も批判の槍玉に挙げられた人物としては、ガボンのオ マル・ボンゴ元大統領、コートジボワールのフェリックス・ウフェ=ボワニ大統領やトーゴのニャシンベ・エヤデマ元大統領、コンゴ共和国のドニ・サスヌゲ ソ、チャドのイドリス・デビ大統領、そしてニジェールのアマニ・ディオリ元大統領らがいる。彼らは後退し、代わりにエルフ・アキテーヌなどの多国籍企業と 結びついた組織網が搾取をするようになった。 |

|

| フランコフォニー フランス共同体と後のフランコフォニー国際機関については、特にアフリカにおいてフランスの新植民地主義勢力の手先として批判される傾向にある。ただ、フ ランコフォニーをフランスによる同国の旧植民地に対する支配の隠れ蓑とする批判がある一方で、フランス語との関係はより複雑である。アルジェリアの知識人 であるカテブ・ヤシーンは1966年、「フランコフォニーは新植民地主義的な政治装 置であり、我々の不和を長引かせる原因とされているものの、フランス語を使ったからといって外国勢力の手下であるとは限らない。私はフランス人でないとい うことを当のフランス人に知らせるべくフランス語で執筆を行う」[8][9] と述べている。 ベルギー領コンゴ ベルギー領コンゴでも脱植民地化が急ピッチに進んだものの、ベルギーによる支配は独立後も同国経済の約7割を占めるソシエテ・ジェネラル・ド・ベルジクを 通じて続いた。最も利権争いが熾烈だったのは、同社の傘下にあるユニオン・ミニエールが鉱物をはじめ地下資源を管理していたカタンガ州で、1960年代に 鉱業国有化が失敗すると、再び外国からの投資を受けるようになる。 イギリス イギリスと同国の旧アフリカ植民地との関係で批判を受けている事柄としては、同国が植民地に「進歩」をもたらす「文明国」と自ら規定したことである。こう した態度は一部の旧植民地に対する軍事的経済的支配を可能にし、シエラレオネへの侵攻を機に再び浮き彫りとなった[10]。 |

|

| 経済支配としての新植民地主義 イマニュエル・ウォーラーステインの世界システム論も参照のこと  ハリー・トルーマン米大統領に謁見するイランのモサデク首相(1951年)。英米両国がイラン国内に所有する石油会社を国有化したモサデクは、1951年 8月19日に発生したクーデタで権力の座から引き摺り下ろされた。このクーデタは英米両政府の資金提供を受けたファズロラ・ザーヘディ将軍によるものであ る  ジミー・カーター米大統領とオルシェグン・オバサンジョ(1978年4月、ナイジェリアのラゴスにて)。オバサンジョは3年前のクーデタで権力を掌握し、産油国としての地位をちらつかせながら冷戦期に東西両陣営へ擦り寄った 新植民地主義の責任は、広義では小国に内政干渉する大国や国際的な経済組織に向けられてきた。この意味で、「新」植民地主義とは現代の経済的な帝国主義の 一形態を含意する。そこでは強国が列強諸国のごとく振る舞い、この振る舞いがポスト・コロニアル世界における植民地主義になぞらえられる。新植民地主義勢 力は直接的な軍事的政治的支配の代わりに、金や貿易政策を駆使して小国を支配していると言われ、この概念を理解する者は、小国に対する「事実上の」支配を 見て取るであろう。 旧宗主国やその他経済大国はいずれも、かつての植民地とりわけ原料の供給地としての役割が期待される地域の経済に存在感を示し続けている。それゆえ、大国 はこうした原料の流通を維持し、自国及び多国籍企業を不当に儲けさせるよう、小国の統治機構なり経済への介入を行う度に批判を受けざるを得なくなる。 |

|

| 従属理論 →「従属理論」も参照 経済的新植民地主義という概念は、世界システムにおける不平等をマルクス主義的に分析した、従属理論を通じ理論的基礎が与えられた。同理論は「中心」たる 先進国と「周辺」たる発展途上国が存在することを前提に、資源が経済成長や富の維持を目的に周辺から中心へと流れていると主張する。 その中心概念は、周辺に位置する国々の貧困は「世界システム」への統合の結果引き起こされている、というものである。この視点は、そうした状態が完全な経 済統合へと至る「進歩」であると見なす自由市場経済学者の視点に対比できる。換言すれば、南半球の国々の低開発状態は北半球の先進国群における経済発展と 表裏一体を成すわけである。 なお、従属理論は19世紀末に端を発する「半植民地」理論に多くを負っており[11]、特にベネズエラの歴史学者フェデリコ・ブリト・フィギュエロアは植 民地主義と新植民地主義の双方を社会経済学の観点から幅広く分析し、ブリトの作品や諸理論は同国の故ウゴ・チャベス大統領の思想に大きな影響を与えた。 |

|

| 冷戦 米ソ間が対立していた冷戦期には、発展途上国へ内政干渉を行ったのを理由に、新植民地主義の責任追及の矛先がしばしば西洋に向けられた[12][13] [14][15][16]。この時代にかつて植民地支配を受けていた国々の多くで行われた代理戦争は、東西両陣営からの資金提供なくして成り立ち得なかっ たが、同時に先進資本主義諸国に対する異議申し立てが世界的規模で広がる。例えば、東側陣営のキューバやナセル政権下のエジプトをはじめアフリカの新興独 立国家の一部は、反米政権を打倒する一方で、自国民の意志に反する政権を支援したとして公然、非公然を問わずアメリカを非難した。 モロッコの政治家メフディー・ベン・バルカが議長を務めた三大陸会議もこうした組織の1つであった。第三世界運動の一翼を担った同会議は、各分野において 革命的な反植民地主義勢力を支援し、アメリカやフランスの怒りを買った。なお、ベン・バルカ自身は1965年の議長退任まで「新植民地主義委員会」で先導 的な役割を果たし、脱植民地化を達成した国々における旧宗主国の関与に焦点を当てながら、西側陣営の盟主たるアメリカを第一の新植民地主義勢力であると強 く主張した。 その後、同会議の精神はキューバのアジア・アフリカ・ラテンアメリカ人民連帯機構をはじめとする組織に受け継がれ、1960年代から1970年代にかけて の非同盟運動へと結実。従属理論を支持する知識人が行ったのと同様の方法で、全資本主義国とりわけアメリカを包囲するまでに至った。今日でもラテンアメリ カを中心として左翼勢力が「新植民地主義」の語を多用している。 |

|

| 多国籍企業 多国籍企業による投資が低開発国を豊かにするどころか、人心の荒廃や環境破壊をもたらし、ひいては持続可能ではない開発や永続的な低開発状態をも招きかね ないとの批判がある。従属理論では、こうした国々は自国経済を発展させる先進的な生産技術を手に入れられない一方で、安価な労働力と原料の宝庫として見な されることが多いという。また、天然資源の民営化により大規模な資本投下が行われるものの、失業率や貧困率が跳ね上がり収入が減少する国も少なくない [17]。 この批判はギニアビサウやセネガル、モーリタニアといった、伝統的に漁業が地域経済の大部分を占める西アフリカ諸国に当てはまるもので、欧州連合は 1979年より今日に至るまで西アフリカ沖で漁業権の仲買を行っている。その結果、外国企業による水産資源の乱獲が大規模な失業と当該地域における人口流 出を招いてしまった[18]。もちろん乱獲は、地域共同体における漁業の重要性を認識すると共に、政府が外国企業との漁業交渉を行う際、余剰資源にのみ焦 点を絞るべきとした国連条約違反である[19]。 |

|

| 国際金融機関 世界銀行に抗議する人々(2004年、インドネシアジャカルタにて) 反新植民地主義者は、国際通貨基金(IMF)や世界銀行(WB)などの国際経済機関による貸付金(分けても第三世界に対する天文学的な債務)を拒絶する権 利を求めている。貸付金や経済援助を受けるためには、小国はIMFなりWBを利するのみで自国経済に有害なプログラム[要曖昧さ回避]を実行せねばなら ず、「構造調整プラン」が国内の貧困をむしろ増幅してしまうとの批判が根強い。 また、WBのような特定の国家連合が最貧国を支配し搾取することを強調する者もおり、実際第三世界の政府が賄賂の見返りに、外国企業へ特権や独占権を認め るケースが多々見られる。その上、最貧国に対する貸付金の多くはほとんどの場合、外国企業へ返済することになるため、事実上の補助金扱いである。従前の馴 れ合い状態は「企業支配corporatocracy」と呼ばれることがあり、WBやIMF、WTO、更にG8や世界経済フォーラムといった組織は新帝国 主義を体現する存在として非難を浴びている。 |

|

| IMFに対する「新植民地主義」の主張 新植民地主義が植民地主義の焼き直しに過ぎないと主張する者は、今日のアフリカがIMFやWBに対し借りた時よりも遥かに多くの金を返すため、しばしば国 民が必需品すら買えない困窮状態に追い込んでいると指摘する。事実、IMFやWBから福祉や教育、社会基盤の民営化を柱とする構造調整プランを押し付けら れ、生活水準の低下が見られるようになった。 こうした状況に対し、国際連合事務総長の特別経済顧問で、2000億ドルにも上るアフリカ全体の負債を帳消しにすることなどを要求するコロンビア大学のジェフリー・サックス教授は次のように述べている[20]。 この見せ掛けを終わらせる時が来た。負債は返せる見込みがない以上、取り消す必要がある。また、アフリカ人も「貸付金は大変ありがいが、今やこの金を死に 直面している子どもたちに充てなければならない。だから、我々は福祉や教育、エイズ予防など喫緊の社会的投資に用いるつもりである」と主張しなければなら ない。 IMF批判は通貨切り下げ政策にも及び、返済の条件として通貨切り下げを求める一方で、低開発国の通貨が切り下げられた以上、ドルやその他先進国の通貨で 貸付金を返すべきと主張する姿勢には手厳しい。これは通貨を切り下げればそれだけ負債がかさむことを意味し、それゆえ第三世界を恒常的な借金漬け体質や貧 困状態、そして新植民地主義的な従属体制に留め置くからである。 |

|

| 他のアプローチから見る新植民地主義 新植民地主義の概念は本来、マルクス主義理論の枠組みの中で発展を遂げたものの、他方では左翼勢力を中心に多岐にわたる理論的枠組みを提供してきた。 |

|

| 文化理論 新植民地主義理論の1バリエーションとして、先進国がマスメディアや言語、教育や宗教などの文化的手段を通じて、他国の価値観や認識すら支配する「文化植 民地主義」がある。これは、植民地出身の作家が19世紀における植民地帝国の影響を色濃く反映させる植民地根性への批判を1要素とするものである。 批判者によると、かつて植民地ないしは帝国の支配下にあった者は彼我の精神的・文化的相違に気を取られ、「外国人の作法」を権力や成功と結び付ける風が強 まるという。そこから、「外国人の作法」を「次善の策」と考えた上で、従前の土着の作法よりも高く尊ぶようになり、最終的には植民者の人種や民族までをも 「優れた存在」と錯視する心性が生まれるとしている。 そのため、ネグリチュード運動などに見られる植民地主義の文化面における拒絶や、一見したところ「本物の」地域文化を守り通すことが、ポスト・コロニアル 世界にあっては支配に対する必要不可欠な抵抗と見なされる。同様の理由により、旧植民地勢力からの文化的要素を採り入れるのは一種の新植民地主義と言って よかろう。 |

|

| ポストコロニアル理論 →「ポストコロニアル理論」も参照 ポストコロニアル理論とは哲学や映画、社会科学をはじめとする植民地支配の文化的影響や、植民地社会における文化的アイデンティティを探る一連の理論であ る。同理論は例えば、植民地人の知識が植民者に仕えるべく生み出され用いられてきたこと、植民者の文学が植民地人を劣った人種と捉えることを正当化してき た経緯などを主眼に置き、とりわけ新植民地主義については、脱植民地化以後における国民性構築という、現代の葛藤の背景にあるものと位置付けている。 サバルタンやフランツ・ファノンの「植民地化の精神病理学」、キューバのトマス・グティエレス・アレアやフィリピンのキドラット・タヒミックら第三世界の映画関係者についての研究で知られる。 |

|

| 批判理論 ポスト・コロニアルなり新植民地主義理論が文学理論において大いに発達した一方で、国際関係論も「ポスト・コロニアル理論」を学問の1分野として定義して いる。ただ、新植民地主義の文化面からの批判に最も関心を寄せるものの、その事例はマルクス主義的な従属理論や新自由主義批判のように、経済理論の枠内に 留まるのが一般的である。 また、批判的国際関係論はポストモダンやポスト・コロニアル、フェミニズムは言うに及ばず、マルクス主義の立場から新植民地主義に言及し、前提からして現実主義や自由主義とは異なることが多い。 |

|

| 帝国主義 従属理論 植民地主義 新自由主義 多国籍企業 覇権主義 資源ナショナリズム カルチュラルスタディーズ グローバリズム アメリカニゼーション 西洋化 |

|

| Opoku Agyeman. Nkrumah's Ghana

and East Africa: Pan-Africanism and African interstate relations

(Fairleigh Dickinson University Press, 1992). Ankerl, Guy. Global communication without universal civilization. INU societal research. Vol.1: Coexisting contemporary civilizations : Arabo-Muslim, Bharati, Chinese, and Western. Geneva: INU Press. ISBN 2-88155-004-5 Bill Ashcroft (ed., et al.) The post-colonial studies reader (Routledge, London, 1995). Yolamu R Barongo. Neocolonialism and African politics: A survey of the impact of neocolonialism on African political behavior (Vantage Press, NY, 1980). Mongo Beti, Main basse sur le Cameroun. Autopsie d'une décolonisation (1972), new edition La Découverte, Paris 2003 [A classical critique of neocolonialism. Raymond Marcellin, the French Minister of the Interior at the time, tried to prohibit the book. It could only be published after fierce legal battles.] Kum-Kum Bhavnani. (ed., et al.) Feminist futures: Re-imagining women, culture and development (Zed Books, NY, 2003). See: Ming-yan Lai's "Of Rural Mothers, Urban Whores and Working Daughters: Women and the Critique of Neocolonial Development in Taiwan's Nativist Literature," pp. 209–225. David Birmingham. The decolonization of Africa (Ohio University Press, 1995). Charles Cantalupo(ed.). The world of Ngugi wa Thiong'o (Africa World Press, 1995). Laura Chrisman and Benita Parry (ed.) Postcolonial theory and criticism (English Association, Cambridge, 2000). Renato Constantino. Neocolonial identity and counter-consciousness: Essays on cultural decolonization (Merlin Press, London, 1978). George A. W. Conway. A responsible complicity: Neo/colonial power-knowledge and the work of Foucault, Said, Spivak (University of Western Ontario Press, 1996). Julia V. Emberley. Thresholds of difference: feminist critique, native women's writings, postcolonial theory (University of Toronto Press, 1993). Nikolai Aleksandrovich Ermolov. Trojan horse of neocolonialism: U.S. policy of training specialists for developing countries (Progress Publishers, Moscow, 1966). Thomas Gladwin. Slaves of the white myth: The psychology of neocolonialism (Humanities Press, Atlantic Highlands, NJ, 1980). Lewis Gordon. Her Majesty’s Other Children: Sketches of Racism from a Neocolonial Age (Rowman & Littlefield, 1997). Ankie M. M. Hoogvelt. Globalization and the postcolonial world: The new political economy of development (Johns Hopkins University Press, 2001). M. B. Hooker. Legal pluralism; an introduction to colonial and neo-colonial laws (Clarendon Press, Oxford, 1975). E.M. Kramer (ed.) The emerging monoculture: assimilation and the "model minority" (Praeger, Westport, Conn., 2003). See: Archana J. Bhatt's "Asian Indians and the Model Minority Narrative: A Neocolonial System," pp. 203–221. Geir Lundestad(ed.) The fall of great powers: Peace, stability, and legitimacy (Scandinavian University Press, Oslo, 1994). Jean-Paul Sartre. 'Colonialism and Neocolonialism. Translated by Steve Brewer, Azzedine Haddour, Terry McWilliams Republished in the 2001 edition by Routledge France. ISBN 0415191459. Stuart J. Seborer. U.S. neocolonialism in Africa (International Publishers, NY, 1974). D. Simon. Cities, capital and development: African cities in the world economy (Halstead, NY, 1992). Phillip Singer(ed.) Traditional healing, new science or new colonialism": (essays in critique of medical anthropology) (Conch Magazine, Owerri, 1977). Jean Suret-Canale. Essays on African history: From the slave trade to neocolonialism (Hurst, London 1988). Ngugi wa Thiong'o. Barrel of a pen: Resistance to repression in neo-colonial Kenya (Africa Research & Publications Project, 1983). Carlos Alzugaray Treto. El ocaso de un régimen neocolonial: Estados Unidos y la dictadura de Batista durante 1958,(The twilight of a neocolonial regime: The United States and Batista during 1958), in Temas: Cultura, Ideología y Sociedad, No.16-17, October 1998/March 1999, pp. 29–41 (La Habana: Ministry of Culture). United Nations (2007). Reports of International Arbitral Awards. XXVII. United Nations Publication. p. 188. ISBN 978-92-1-033098-5 Richard Werbner(ed.) Postcolonial identities in Africa (Zed Books, NJ, 1996). オポク・アギーマン ンクルマのガーナと東アフリカ: Pan-Africanism and African interstate relations (Fairleigh Dickinson University Press, 1992). Ankerl, Guy. 普遍文明なきグローバル・コミュニケーション。INU社会研究。第1巻:共存する現代文明: 第1巻:共存する現代文明:アラブ・イスラム、バーラティ、中国、西洋。ジュネーブ: INU Press. ISBN 2-88155-004-5 Bill Ashcroft (ed., et al.) The post-colonial studies reader (Routledge, London, 1995). ヨラム・R・バロンゴ 新植民地主義とアフリカ政治: A survey of the impact of neocolonialism on African political behavior (Vantage Press, NY, 1980). Mongo Beti, Main basse sur le Cameroun. Autopsie d'une décolonisation (1972), new edition La Découverte, Paris 2003 [新植民地主義に対する古典的批判。当時のフランス内務大臣レイモン・マルセランは、この本を出版禁止にしようとした。熾烈な法廷闘争の末に初めて出版さ れた。] クム・クム・バヴナニ (フェミニストの未来: 女性、文化、開発の再構築』(ゼットブックス、ニューヨーク、2003年)。参照:ミンヤン・ライの「農村の母、都市の娼婦、働く娘たち」(Of Rural Mothers, Urban Whores and Working Daughters: 台湾先住民文学における女性と新植民地開発批判」、209-225頁。 デイヴィッド・バーミンガム The decolonization of Africa (Ohio University Press, 1995). チャールズ・カンタルポ編. The world of Ngugi wa Thiong'o (Africa World Press, 1995). Laura Chrisman and Benita Parry (ed.) Postcolonial theory and criticism (English Association, Cambridge, 2000). レナート・コンスタンティーノ 新植民地アイデンティティと反意識: Essays on cultural decolonization (Merlin Press, London, 1978). ジョージ・A・W・コンウェイ 責任ある共犯関係: Neo/colonial power-knowledge and the work of Foucault, Said, Spivak (University of Western Ontario Press, 1996). Julia V. Emberley. フェミニズム批評、先住民女性の著作、ポストコロニアル理論(トロント大学出版、1993年)。 Nikolai Aleksandrovich Ermolov. 新植民地主義のトロイの木馬: 新植民地主義のトロイの木馬:発展途上国のための専門家養成というアメリカの政策(プログレス出版社、モスクワ、1966年)。 トーマス・グラドウィン 白人神話の奴隷: 新植民地主義の心理学(Humanities Press, Atlantic Highlands, NJ, 1980)。 ルイス・ゴードン Her Majesty's Other Children: Her Majesty's Other Children: Sketches of Racism from a Neocolonial Age (Rowman & Littlefield, 1997). Ankie M. M. Hoogvelt. グローバリゼーションとポストコロニアル世界: The new political economy of development (Johns Hopkins University Press, 2001). M. B. フッカー. 植民地法および新植民地法入門(Clarendon Press, Oxford, 1975)。 E.M. Kramer (ed.) The emerging monoculture: assimilation and the 「model minority」 (Praeger, Westport, Conn., 2003). 参照: Archana J. Bhattの「アジア・インディアンとモデル・マイノリティの物語」(A Neocolonial System, pp:新植民地システム」、203-221頁。 Geir Lundestad(ed.) The fall of great powers: Peace, stability, and legitimacy (Scandinavian University Press, Oslo, 1994). ジャン=ポール・サルトル 植民地主義と新植民地主義」。スティーブ・ブリュワー、アズディーヌ・ハドゥール、テリー・マクウィリアムズ訳 ラウトレッジ・フランス社より2001年版として再出版。ISBN 0415191459。 スチュアート・J・セボラー U.S. neocolonialism in Africa (International Publishers, NY, 1974). D. サイモン. 都市、資本、開発: Cities, capital and development: African cities in the world economy (Halstead, NY, 1992). フィリップ・シンガー(編)伝統的治癒、新しい科学、あるいは新しい植民地主義」:(医療人類学批判エッセイ)(コンク誌、オウェリ、1977年)。 ジャン・スレット=カナール アフリカ史エッセイ: 奴隷貿易から新植民地主義まで』(ハースト社、ロンドン、1988年)。 Ngugi wa Thiong'o. Barrel of a pen: Barrel of pen: Resistance to repression in neo-colonial Kenya (Africa Research & Publications Project, 1983). Carlos Alzugaray Treto. El ocaso de un régimen neocolonial: Estados Union y la dictadura de Batista durante 1958,(The twilight of a neocolonial regime: The twilight of neocolonial regime: The Estados Unidos y la dictadura de Batista durante 1958,), in Temas: Cultura, Ideología y Sociedad, No.16-17, October 1998/March 1999, pp.29-41 (La Habana: Ministry of Culture). 国連(2007年)。国際仲裁判断報告書。XXVII. 188 ページ。ISBN 978-92-1-033098-5 Richard Werbner (ed.) Postcolonial identities in Africa (Zed Books, NJ, 1996). |

|

| https://x.gd/6WBiU |

リ ンク

文 献

そ の他の情報

CC

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

☆

☆

☆