アイーダ

Aida

Cover

to a c. 1872 vocal score of Giuseppe Verdi's Aida.

☆ アイーダ(Aida)は、ジュゼッペ・ヴェルディ作曲、アントニオ・ギスランゾーニ作詞による4幕構成の悲劇的オペラである。古代エジプトを舞台とするこ の作品は、カイロのヘディヴィア・オペラ・ハウスからの依頼で作曲され、1871年12月24日に同劇場で初演された。今日では、この作品はオペラの正統 派として中心的な位置を占めており、毎年世界中で公演が行われている。ニューヨークのメトロポリタン・オペラだけでも、1886年以来『アイーダ』は 1,100回以上上演されている。[1] ギスランゾーニの構想は、フランスのエジプト学者オーギュスト・マリエッタに帰されることが多いシナリオに沿ったものであるが、ヴェルディの伝記作家メア リー・ジェーン・フィリップス・マッツは、実際にはテミストクレス・ソレラが元ネタであると主張している。[2]

| Aida (or Aïda,

Italian: [aˈiːda]) is a tragic opera in four acts by Giuseppe Verdi to

an Italian libretto by Antonio Ghislanzoni. Set in the Old Kingdom of

Egypt, it was commissioned by Cairo's Khedivial Opera House and had its

première there on 24 December 1871, in a performance conducted by

Giovanni Bottesini. Today the work holds a central place in the

operatic canon, receiving performances every year around the world. At

New York's Metropolitan Opera alone, Aida has been sung more than 1,100

times since 1886.[1] Ghislanzoni's scheme follows a scenario often

attributed to the French Egyptologist Auguste Mariette, but Verdi

biographer Mary Jane Phillips-Matz argues that the source is actually

Temistocle Solera.[2] |

アイーダ(Aida)は、ジュゼッペ・ヴェルディ作曲、アントニオ・ギ

スランゾーニ作詞による4幕構成の悲劇的オペラである。古代エジプトを舞台とするこの作品は、カイロのヘディヴィア・オペラ・ハウスからの依頼で作曲さ

れ、1871年12月24日に同劇場で初演された。今日では、この作品はオペラの正統派として中心的な位置を占めており、毎年世界中で公演が行われてい

る。ニューヨークのメトロポリタン・オペラだけでも、1886年以来『アイーダ』は1,100回以上上演されている。[1]

ギスランゾーニの構想は、フランスのエジプト学者オーギュスト・マリエッタに帰されることが多いシナリオに沿ったものであるが、ヴェルディの伝記作家メア

リー・ジェーン・フィリップス・マッツは、実際にはテミストクレス・ソレラが元ネタであると主張している。[2] |

| Elements of the opera's genesis

and sources Isma'il Pasha, Khedive of Egypt, commissioned Verdi to write an opera to celebrate the opening of the Suez Canal, but Verdi declined.[3] However, Auguste Mariette, a French Egyptologist, proposed to Khedive Pasha a plot for a celebratory opera set in ancient Egypt.[3][4] Khedive Pasha referred Mariette to theatre manager Camille du Locle, who sent Mariette's story idea to Verdi. Eventually, Verdi agreed to compose an opera based on that story, for 150,000 francs.[3] Because the scenery and costumes were stuck in the French capital during the Siege of Paris (1870–71) of the ongoing Franco-Prussian War, the premiere was delayed and Verdi's Rigoletto was performed instead. The first opera performed at the Khedivial Opera House, Aida eventually premiered in Cairo on 24 December 1871.[4][5] |

オペラ誕生の経緯と情報源 エジプト総督イスマーイール・パシャは、スエズ運河開通を祝うオペラの作曲をヴェルディに依頼したが、ヴェルディはこれを断った。 しかし、フランス人エジプト学者のオーギュスト・マリエが、古代エジプトを舞台にした祝典オペラの筋書きをパシャに提案した。[3][4] パシャはマリエを劇場の支配人カミーユ・デュ・ロクルに紹介し、デュ・ロクルはマリエのストーリーのアイデアをヴェルディに送った。最終的に、ヴェルディ は15万フランでそのストーリーに基づくオペラを作曲することに同意した。 普仏戦争中のパリ包囲戦(1870年~1871年)により、舞台装置と衣装がフランス首都に足止めされたため、初演は延期となり、代わりにヴェルディの 『リゴレット』が上演された。 ケディブ・オペラ・ハウスで初演された最初のオペラ『アイーダ』は、最終的に1871年12月24日にカイロで初演された。[4][5] |

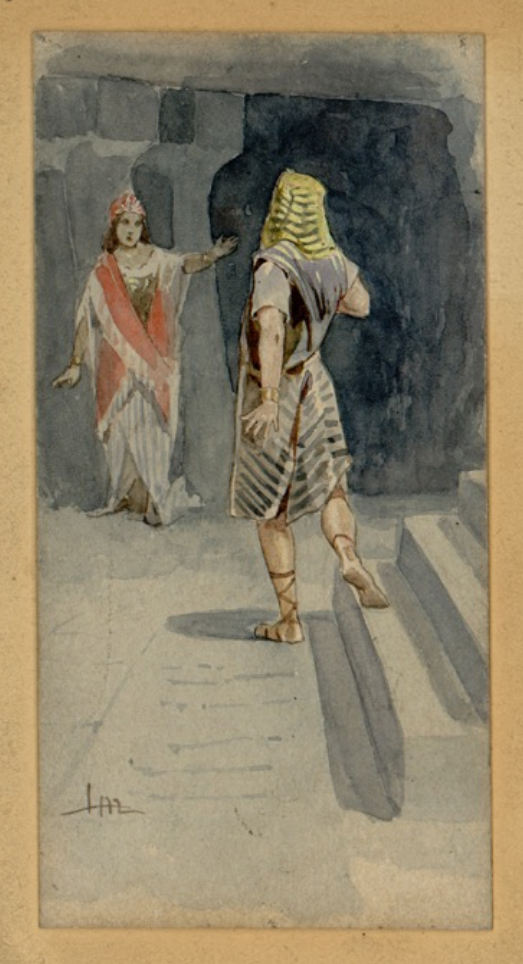

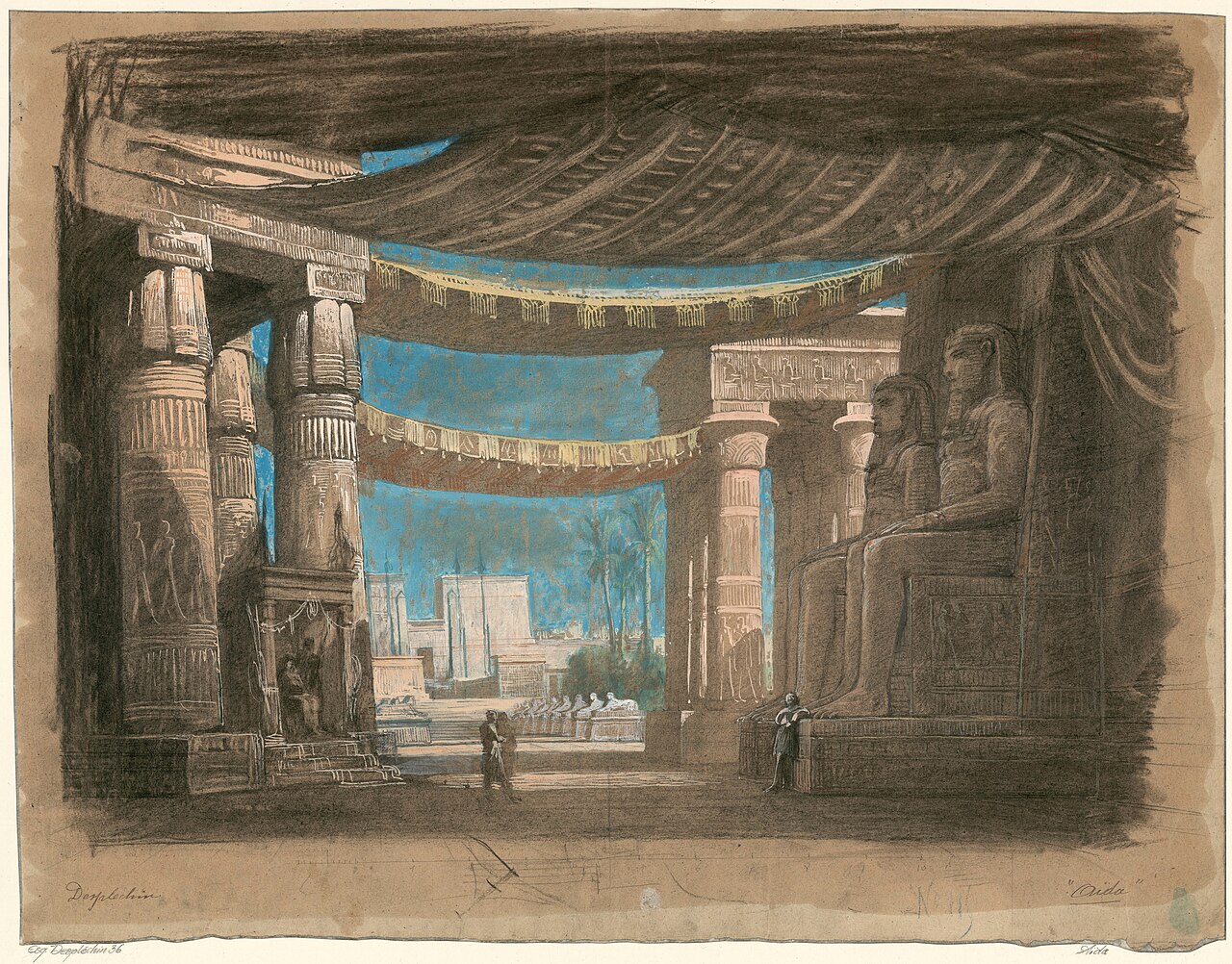

| Performance history Cairo premiere and initial success in Italy  Radamès (Giuseppe Fancelli) and Aida (Teresa Stolz) in act 4, scene 2 of the 1872 La Scala European première (drawing by Leopoldo Metlicovitz) Verdi originally chose to write a brief orchestral prelude instead of a full overture for the opera. He then composed an overture of the "potpourri" variety to replace the original prelude. However, in the end he decided not to have the overture performed because of its—his own words—"pretentious silliness".[6] This overture, never used today, was given a rare broadcast performance by Arturo Toscanini and the NBC Symphony Orchestra on 30 March 1940, but was never commercially issued.[7] Aida met with great acclaim when it finally opened in Cairo on 24 December 1871. The costumes and accessories for the première were designed by Auguste Mariette, who also oversaw the design and construction of the sets, which were made in Paris by the Opéra's scene painters Auguste-Alfred Rubé and Philippe Chaperon (acts 1 and 4) and Édouard Desplechin and Jean-Baptiste Lavastre (acts 2 and 3), and shipped to Cairo.[8] Although Verdi did not attend the premiere in Cairo, he was most dissatisfied with the fact that the audience consisted of invited dignitaries, politicians and critics, but no members of the general public.[9] He therefore considered the Italian (and European) première, held at La Scala, Milan on 8 February 1872, and a performance in which he was heavily involved at every stage, to be its real première. Verdi had also written the role of Aida for the voice of Teresa Stolz, who sang it for the first time at the Milan première. Verdi had asked her fiancé, Angelo Mariani, to conduct the Cairo première, but he declined, so Giovanni Bottesini filled the gap. The Milan Amneris, Maria Waldmann, was his favourite in the role and she repeated it a number of times at his request.[10] Aida was received with great enthusiasm at its Milan première. The opera was soon mounted at major opera houses throughout Italy, including the Teatro Regio di Parma (20 April 1872), the Teatro di San Carlo (30 March 1873), La Fenice (11 June 1873), the Teatro Regio di Torino (26 December 1874), the Teatro Comunale di Bologna (30 September 1877, with Giuseppina Pasqua as Amneris and Franco Novara as the King), and the Teatro Costanzi (8 October 1881, with Theresia Singer as Aida and Giulia Novelli as Amneris) among others.[11] |

上演履歴 イタリアでの初演と成功  1872年のスカラ座での第4幕第2場のラダメス(ジュゼッペ・ファンチェッリ)とアイーダ(テレサ・シュトルツ)の場面(レオポルド・メトコフツィッツ によるスケッチ画 ヴェルディは当初、このオペラのために、フルオーケストラによる序曲ではなく、短いオーケストラによる前奏曲を書くことを選択した。その後、彼は元の序曲 に代わるものとして「ポプリ」形式の序曲を作曲した。しかし、最終的には「気取りが過ぎてくだらない」という自身の言葉通り、この序曲は演奏されないこと になった。[6] この序曲は今日では演奏されることはなく、1940年3月30日にアルトゥーロ・トスカニーニとNBC交響楽団によって放送で演奏されたが、商業用として は一度もリリースされていない。[7] 1871年12月24日にカイロでついに初演された『アイーダ』は、大喝采をもって迎えられた。初演の衣装とアクセサリーは、舞台美術のデザインと建設も 監督したオーギュスト・マリエットがデザインした。舞台美術はパリで、オペラ座の舞台画家であるオーギュスト=アルフレッド・リュベとフィリップ・シャプ ロン(第1幕と第4幕)およびエドゥアール・デプレシャンとジャン=バティスト・ラヴァストル(第2幕と第3幕)によって制作され、カイロに輸送された。 [8] ヴェルディはカイロでの初演には出席しなかったが、招待された高官や政治家、批評家で占められ、一般市民の観客がいなかったことに最も不満を抱いていた。 [9] そのため、1872年2月8日にミラノのスカラ座で行われたイタリア(およびヨーロッパ)初演、そしてヴェルディがすべての段階で深く関わった公演こそが 真の初演であると考えていた。 ヴェルディはアイーダ役をテレサ・シュトルツの声のために書き、彼女はミラノ初演でその役を初めて歌った。ヴェルディはカイロ初演の指揮を彼女の婚約者ア ンジェロ・マリアーニに依頼したが、彼は断ったため、代わりにジョヴァンニ・ボッテシーニが指揮を務めた。ミラノ初演のアムネリス役はマリア・ヴァルトマ ンが好んで演じた役であり、彼女はヴェルディの依頼で何度も繰り返し演じた。 ミラノ初演では『アイーダ』は熱狂的に迎えられた。このオペラはすぐにイタリア中の主要な歌劇場で上演されるようになり、パルマ王立劇場(1872年4月 20日)、サン・カルロ劇場(1873年3月30日)、フェニーチェ劇場(1873年6月11日)、トリノ王立劇場(1874年12月26日)、 ボローニャ市立劇場(1877年9月30日、アムネリス役:ジュゼッピーナ・パスクア、エジプト王役:フランコ・ノヴァーラ)、コスタンツィ劇場 (1881年10月8日、アイーダ役:テレジア・シンガー、アムネリス役:ジュリア・ノヴェッリ)などがある。[11] |

Other 19th-century performances Verdi conducting the 1880 Paris Opera premiere Details of important national and other premières of Aida follow: Argentina: 4 October 1873, at the original Teatro Colón, Buenos Aires, located at Rivadavia and Reconquista, then replaced by the headquarters of the Bank of the Argentine Nation. United States: 26 November 1873, Academy of Music in New York City, with Ostava Torriani in the title role, Annie Louise Cary as Amneris, Italo Campanini as Radamès, Victor Maurel as Amonasro, and Evasio Scolara as the King[12] Germany: 20 April 1874, Berlin State Opera, with Mathilde Mallinger as Aida, Albert Niemann as Radamès, and Franz Betz as Amonasro[13] Austria: 29 April 1874, Vienna State Opera, with Amalie Materna as Amneris Hungary: 10 April 1875, Hungarian State Opera House, Budapest[11] France: 22 April 1876, Théâtre-Lyrique Italien, Salle Ventadour, Paris, with almost the same cast as the Milan premiere,[11] but with Édouard de Reszke making his debut as the King.[14] This performance was conducted by Verdi. United Kingdom: 22 June 1876, Royal Opera House, Covent Garden, with Adelina Patti as Aida, Ernesto Nicolini as Radamès, and Francesco Graziani as Amonasro[15] Australia: 6 September 1877, Royal Theatre, Melbourne[16] Munich: 1877, Bavarian State Opera, with Josephine Schefsky as Amneris[17] Stockholm: 16 February 1880, Royal Swedish Opera in Swedish, with Selma Ek in the title role[18][19] Palais Garnier, Paris: 22 March 1880, sung in French, with Gabrielle Krauss as Aida, Rosine Bloch as Amnéris, Henri Sellier as Radamès, Victor Maurel as Amonasro, Georges-François Menu as the King, and Auguste Boudouresque as Ramphis.[20] Metropolitan Opera, New York: 12 November 1886, conducted by Anton Seidl, with Therese Herbert-Förster (the wife of Victor Herbert) in the title role, Carl Zobel as Radamès, Marianne Brandt as Amneris, Adolf Robinson as Amonasro, Emil Fischer as Ramfis, and Georg Sieglitz [de] as the King.[11] Rio de Janeiro: 30 June 1886, Theatro D. Pedro II. During rehearsals, the performers of the Italian touring opera company had disagreements with the local conductor Leopoldo Miguez, described as "inept". After the failure of two replacement conductors, Arturo Toscanini, at the time a 19-year-old cellist who was assistant chorus master, was persuaded to conduct the performance. He conducted the entire opera from memory with great success—the start of a great career.[21][22] |

その他の19世紀の公演 1880年のパリ・オペラ座初演でのヴェルディの指揮 アイーダの重要な初演の詳細は以下の通りである。 アルゼンチン:1873年10月4日、ブエノスアイレスのリバダビア通りとレコンキスタ通りの角に位置する、元のテアトロ・コロンにて。その後、アルゼン チン国立銀行の本部に建て替えられた。 アメリカ合衆国:1873年11月26日、ニューヨークの音楽アカデミーにて、タイトルロールをオスタヴァ・トリアーニ、アムネリスをアニー・ルイーズ・ キャリー、ラダメスをイタロ・カンパニーニ、アモナスロをヴィクター・モーレル、そして王をエヴァシオ・スカラーが演じた。 ドイツ:1874年4月20日、ベルリン国立歌劇場、アイーダ役:マティルデ・マリンガー、ラダメス役:アルベルト・ニーマン、アモナスロ役:フランツ・ ベッツ[13] オーストリア:1874年4月29日、ウィーン国立歌劇場、アムネリス役:アマーリエ・マテーナ ハンガリー:1875年4月10日、ハンガリー国立歌劇場(ブダペスト)[11] フランス:1876年4月22日、パリのイタリア歌劇場(Théâtre-Lyrique Italien)のヴァンタドゥール・ホール(Salle Ventadour)で初演。ミラノ初演とほぼ同じキャストで上演されたが、エドゥアール・ド・レスケが国王役でデビューした。この公演はヴェルディ自身 が指揮した。 イギリス:1876年6月22日、ロイヤル・オペラ・ハウス(コヴェント・ガーデン)、アイーダ役:アデリーナ・パティ、ラダメス役:エルネスト・ニコ リーニ、アモナスロ役:フランチェスコ・グラツィアーニ[15] オーストラリア:1877年9月6日、ロイヤル・シアター(メルボルン)[16] ミュンヘン:1877年、バイエルン国立歌劇場、アムネリス役:ジョセフィン・シェフスキー[17] ストックホルム:1880年2月16日、スウェーデン王立歌劇場、スウェーデン語、タイトルロールはセルマ・エクが演じた[18][19] パリのガルニエ宮:1880年3月22日、フランス語で上演、アイーダ役はガブリエル・クラウス、アムネリス役はロジーン・ブロック、ラダメス役はアン リ・セリエ、アモナスロ役はヴィクトル・モーレル、王役はジョルジュ=フランソワ・メヌ、ランフィス役はオーギュスト・ブードゥルスケが演じた。 ニューヨークのメトロポリタン・オペラ:1886年11月12日、アントン・ザイドル指揮、タイトルロールをテレーゼ・ハーバート=フェルスター(ビク ター・ハーバートの妻)、ラダメスをカール・ツォーベル、アムネリスをマリアン・ブラント、アモナスロをアドルフ・ロビンソン、ラムフィスをエミール・ フィッシャー、王をゲオルク・ジークリッツが演じた。 リオデジャネイロ:1886年6月30日、テアトロ・ド・ペドロ2世。リハーサルの最中、イタリアの巡回オペラ会社の出演者たちは、地元の指揮者レオポル ド・ミゲスと意見の相違があり、「無能」と評された。代役の指揮者2人が失敗した後、当時19歳のチェロ奏者で副合唱指揮者を務めていたアルトゥーロ・ト スカニーニが説得され、指揮を担当することになった。彼はオペラ全曲を暗譜で指揮し、大成功を収めた。これは彼の輝かしいキャリアの始まりであった。 [21][22] |

20th century and beyond A scene from the Israeli Opera production performed at Masada in 2011[23] A complete concert version of the opera was given in New York City in 1949. Conducted by Toscanini with Herva Nelli as Aida and Richard Tucker as Radamès, it was televised on the NBC television network. Due to the length of the opera, it was divided into two telecasts, preserved on kinescopes, and later released on video by RCA and Testament. The audio portion of the broadcast, including some remakes in June 1954, was released on LP and CD by RCA Victor. Other notable performances from this period include a 1955 performance conducted by Tullio Serafin with Maria Callas as Aida and Richard Tucker as Radamès and a 1959 performance conducted by Herbert von Karajan with Renata Tebaldi as Aida and Carlo Bergonzi as Radamès.[24] La Scala mounted a lavish new production of Aida designed by Franco Zeffirelli for the opening night of its 2006/2007 season. The production starred Violeta Urmana in the title role and Roberto Alagna as Radamès. Alagna subsequently made the headlines when he was booed for his rendition of "Celeste Aida" during the second performance, walked off the stage, and was dismissed from the remainder of the run. The production continued to cause controversy in 2014 when Zeffirelli protested La Scala's rental of the production to the Astana Opera House in Kazakhstan without his permission. According to Zeffirelli, the move had doomed his production to an "infamous and brutal" fate.[25][26][27] Aida continues to be a staple of the standard operatic repertoire.[28] It is frequently performed in the Verona Arena, and is a staple of its renowned opera festival.[29] |

20世紀以降 2011年にマサダで上演されたイスラエル・オペラの舞台[23] オペラの完全版コンサートは1949年にニューヨーク市で上演された。トスカニーニの指揮、アイーダ役のヘルヴァ・ネリ、ラダメス役のリチャード・タッ カーで、NBCテレビで放映された。オペラの上演時間の長さから、2回に分けてテレビ放映され、キネレコに録画された。その後、RCAと Testamentからビデオが発売された。1954年6月の再演を含む放送の音声部分は、RCAビクターからLPとCDで発売された。この時期のその他 の注目すべき公演には、1955年のトゥリオ・セラフィン指揮、マリア・カラス(アイーダ役)、リチャード・タッカー(ラダメス役)による公演、1959 年のヘルベルト・フォン・カラヤン指揮、レナータ・テバルディ(アイーダ役)、カルロ・ベルゴンツィ(ラダメス役)による公演がある。 スカラ座は2006/2007年シーズンのオープニングナイトに、フランコ・ゼフィレッリがデザインした豪華な新演出の『アイーダ』を上演した。このプロ ダクションでは、タイトルロールにヴィオレタ・ウルマーナ、ラダメスにロベルト・アラーニャが出演した。アラーニャは、2回目の公演で「清らかなアイー ダ」を歌った際にブーイングを受け、舞台から降りて残りの公演を降板したことで、その後話題となった。2014年には、ゼッフィレッリが、スカラ座が彼の 許可なくこの作品をカザフスタンのアスタナ歌劇場に貸し出したことに抗議し、この作品は引き続き論争を引き起こした。ゼッフィレッリによると、この動きは 彼の作品を「悪名高い残酷な」運命に導くものだったという。[25][26][27] 『アイーダ』は、標準的なオペラ・レパートリーの定番であり続けている。[28] ヴェローナ・アリーナでは頻繁に上演されており、その有名なオペラ・フェスティバルの定番でもある。[29] |

|

初演時の役者(出演者/声楽家) |

| Instrumentation 3 flutes (3rd also piccolo), 2 oboes, English horn, 2 clarinets, bass clarinet, 2 bassoons, 4 horns, 2 trumpets, 3 trombones, cimbasso, timpani, triangle, bass drum, cymbals, tam-tam, harp, strings; on-stage banda: 6 Egyptian trumpets ("Aida trumpets"), military band, harp[33] |

楽器編成 フルート3本(第3フルートはピッコロも兼用)、オーボエ2本、イングリッシュホルン、クラリネット2本、バスクラリネット、ファゴット2本、ホルン4 本、トランペット2本、トロンボーン3本、シンバソ、ティンパニ、トライアングル、バスドラム、シンバル、タムタム、ハープ、弦楽合奏、舞台上のバンダ: エジプトトランペット(「アイーダトランペット」)6本、軍楽隊、ハープ[33] |

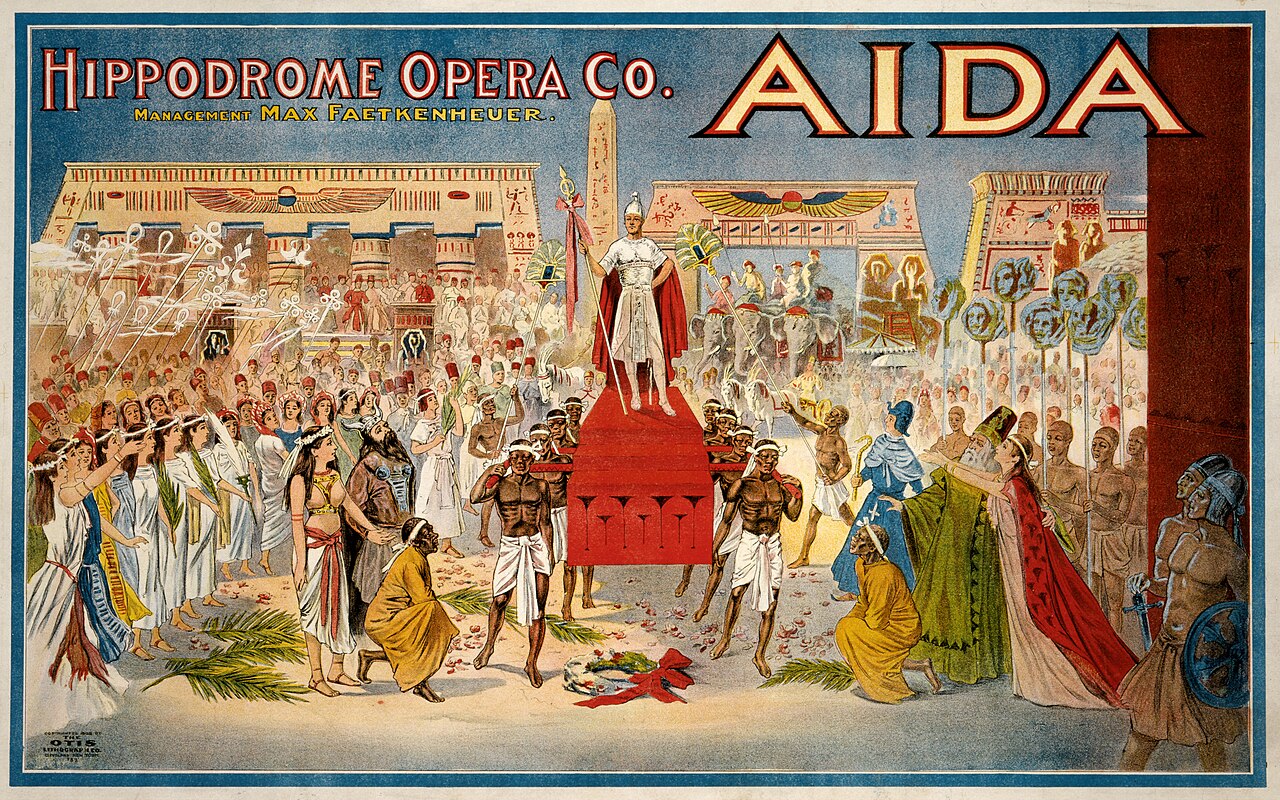

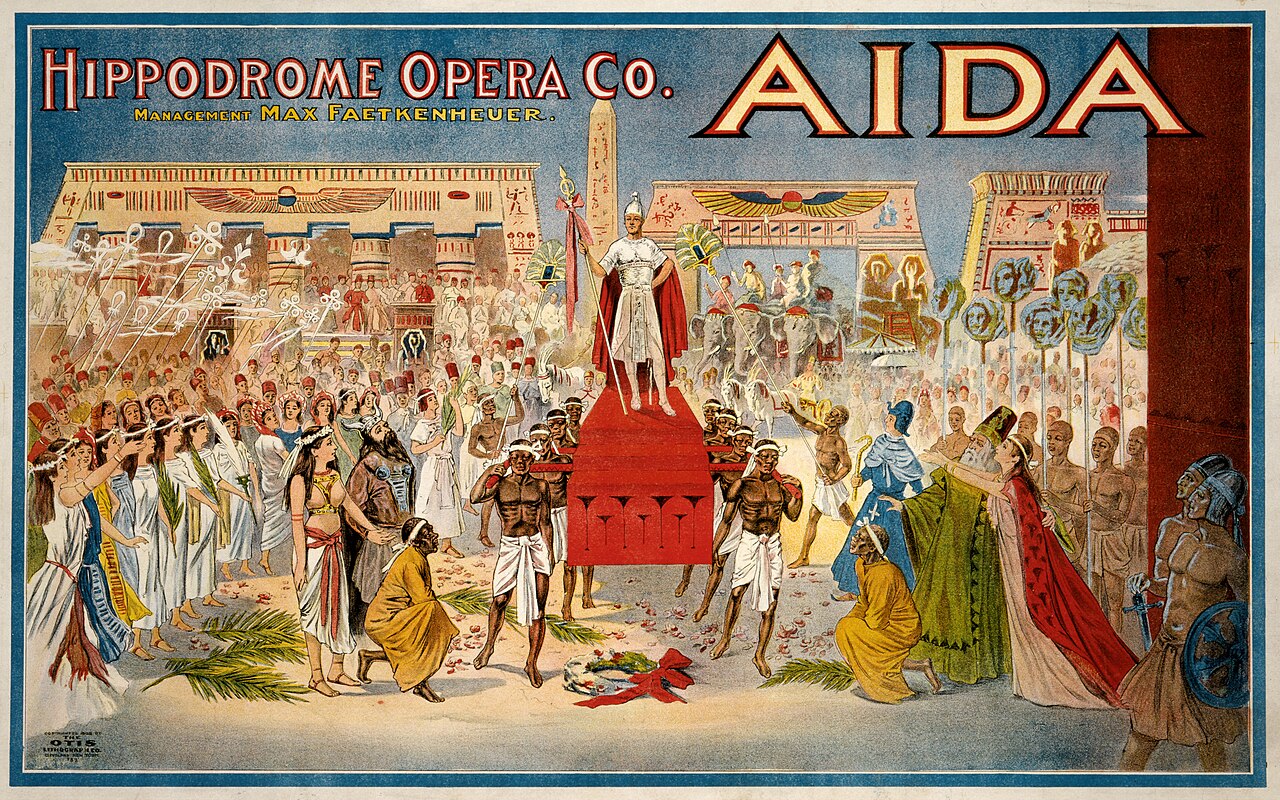

Setting Poster for a 1908 production in Cleveland, showing the triumphal scene in act 2, scene 2 The libretto does not specify a precise time period, so it is difficult to place the opera more specifically than the Old Kingdom.[34] For the first production, Mariette went to great efforts to make the sets and costumes authentic.[35] Considering the consistent artistic styles throughout the 3000-year history of ancient Egypt, a given production does not particularly need to choose a specific time period within the larger frame of ancient Egyptian history.[34] |

1908年にクリーブランドで上演された作品のポスター。 第2幕第2場の勝利の場面を示している 台本には正確な時代が特定されていないため、オペラを旧王国時代よりも具体的に位置づけるのは難しい。[34] 初演にあたり、マリエットは舞台装置や衣装を本物らしくするために多大な努力を払った。[35] 古代エジプトの3000年にわたる歴史全体を通して一貫した芸術様式を考慮すると、特定の演出では、古代エジプト史という大きな枠組みの中で特定の時代を 選ぶ必要はない。[34] |

| Synopsis Backstory: The Egyptians have captured and enslaved Aida, an Ethiopian princess. An Egyptian military commander, Radamès, struggles to choose between his love for her and his loyalty to the King of Egypt. To complicate the story further, the King's daughter Amneris is in love with Radamès, although he does not return her feelings. |

あらすじ 背景:エジプト人はエチオピア王女アイーダを捕らえ、奴隷としていた。エジプト軍司令官ラダメスは、アイーダへの愛とエジプト王への忠誠の間で苦悩する。 さらに物語を複雑にするのは、ラダメスはアイーダの想いに応えることはないが、王女アムネリスはラダメスに恋をしていたことだ。 |

| Act 1 Scene 1: A hall in the King's palace; through the rear gate the pyramids and temples of Memphis are visible Ramfis, the high priest of Egypt, tells Radamès, the young warrior, that war with the Ethiopians seems inevitable, and Radamès hopes that he will be chosen as the Egyptian commander (Ramfis, Radamès: "Sì, corre voce l'Etiope ardisca" / Yes, it is rumored that Ethiopia dares once again to threaten our power). Radamès dreams both of gaining victory on the battlefield and of Aida, an Ethiopian slave, with whom he is secretly in love (Radamès: "Se quel guerrier io fossi! ... Celeste Aida" / Heavenly Aida). Aida, who is also secretly in love with Radamès, is the captured daughter of the Ethiopian King Amonasro, but her Egyptian captors are unaware of her true identity. Her father has invaded Egypt to deliver her from servitude. Amneris, the daughter of the Egyptian King, enters the hall. She too loves Radamès, but fears that his heart belongs to someone else (Radamès, Amneris: "Quale insolita gioia nel tuo sguardo" / In your looks I trace an unwonted joy). Aida appears and, when Radamès sees her, Amneris notices that he looks disturbed. She suspects that Aida could be her rival, but is able to hide her jealousy and approach Aida (Amneris, Aida, Radamès: "Vieni, o diletta, appressati" / Come, O delight, come closer).  Set design by Philippe Chaperon for act 1, scene 2 at the Cairo première The King enters, along with the High Priest, Ramfis, and the whole palace court. A messenger announces that the Ethiopians, led by King Amonasro, are marching towards Thebes. The King declares war and proclaims that Radamès is the man chosen by the goddess Isis to be the leader of the army (The King, Messenger, Radamès, Aida, Amneris, Ramfis, chorus: "Alta cagion v'aduna .. Guerra, guerra, guerra!" / Oh fate o'er Egypt looming .. War, war, war!). Upon receiving this mandate from the King, Radamès proceeds to the temple of Vulcan to take up the sacred arms (The King, Radamès, Aida, Amneris, chorus: "Su! del Nilo al sacro lido" .. (reprise) "Guerra, guerra, guerra!" / On! Of Nilus' sacred river, guard the shores .. (reprise) War, war, war!). Alone in the hall, Aida feels torn between her love for her father, her country, and Radamès (Aida: "Ritorna vincitor!" / Return a conqueror!). Scene 2: Inside the Temple of Ptah Solemn ceremonies and dances by the priestesses take place (High Priestess, chorus, Radamès: "Possente Ftha ... Tu che dal nulla" / O mighty Ptah). This is followed by the installation of Radamès to the office of commander-in-chief (High Priestess, chorus, Ramfis, Radamès: "Immenso Ftha .. Mortal, diletto ai Numi" / O mighty one, guard and protect!). All present in the temple pray fervently for the victory of Egypt and protection for their warriors ("Nume, custode e vindice"/ Hear us, O guardian deity). |

第1幕 第1場:王宮の広間。裏門からメンフィスのピラミッドと神殿が見える エジプトの最高神官ラムフィスは、若き戦士ラダメスにエチオピアとの戦争は避けられないだろうと告げ、ラダメスはエジプト軍の司令官に選ばれることを願う (ラムフィス、ラダメス:「Sì, corre voce l'Etiope ardisca」/ はい、エチオピアが再び我々の権力を脅かすという噂が流れています)。 ラダメスは戦場で勝利を収めることと、密かに愛を寄せるエチオピア人の奴隷アイーダ(Radamès: 「Se quel guerrier io fossi! ... Celeste Aida」)の両方を夢見ている。アイーダもまたラダメスに密かに愛を寄せており、エチオピア王アモナスの捕虜となった娘であるが、彼女を捕らえたエジプ ト人たちは彼女の正体を知らない。彼女の父は、彼女を奴隷状態から救うためにエジプトに侵攻した。 エジプト王の娘アムネリスがホールに入ってくる。彼女もラダメスを愛しているが、彼の心は他の誰かのものであると恐れている(ラダメス、アムネリス: 「Quale insolita gioia nel tuo sguardo」/ In your looks I trace an unwonted joy)。 アイーダが現れ、ラダメスが彼女を見ると、アムネリスは彼が動揺していることに気づく。彼女はアイーダが自分のライバルになるのではないかと疑うが、嫉妬 を隠してアイーダに近づく(アムネリス、アイーダ、ラダメス:「Vieni, o diletta, appressati」/ さあ、愛しい人よ、おいで)。  フィリップ・シャプロンによる舞台美術、カイロ初演の第1幕第2場 王が大司祭ラムフィス、宮廷人全員とともに登場する。 使者により、アモナスロ王率いるエチオピア軍がテーベに向かって進軍中であることが告げられる。王は宣戦を布告し、ラダメスこそが女神イシスによって軍の リーダーに選ばれた男であると宣言する(王、使者、ラダメス、アイーダ、アムネリス、ラムフィス、合唱:「Alta cagion v'aduna.. Guerra, guerra, guerra! / ああ、エジプトを覆う運命よ... 戦争、戦争、戦争!」)。王からこの命令を受けたラダメスは、神聖な武器を手に入れるために、バルカンの神殿に向かう(王、ラダメス、アイーダ、アムネリ ス、合唱:「Su! del Nilo al sacro lido」..(リプライズ)「Guerra, guerra, guerra!」/ オン! ニイルの神聖な川の岸辺を守れ..(リプライズ)戦争、戦争、戦争!)。 ホールに一人残されたアイーダは、父、祖国、ラダメスへの愛の間で引き裂かれる思いだった(アイーダ:「リトルナ・ヴィンチトーレ!」/ 征服者として戻って来い!)。 第2幕:プタハ神殿内 神官による厳粛な儀式と巫女たちの踊りが執り行われる(大祭司、合唱団、ラダメス:「ポッセンテ・フータ... テュ・チェ・ダル・ヌッラ」/ 偉大なるプタハよ)。続いて、ラダメスが最高司令官に任命される(大祭司、合唱団、ラムセス2世:「偉大なるプタ神よ... 人間よ、神々に愛されよ」)。神殿に集まった人々は皆、エジプトの勝利と戦士たちの保護を熱心に祈る(「神よ、守護神よ、復讐者よ」)。 |

| Act 2 Scene 1: The chamber of Amneris Dances and music to celebrate Radamès' victory take place (Chorus, Amneris: "Chi mai fra gli inni e i plausi" / Our songs his glory praising). However, Amneris is still in doubt about Radamès' love and wonders whether Aida is in love with him. She tries to forget her doubt, entertaining her worried heart with the dance of Moorish slaves (Chorus, Amneris: "Vieni: sul crin ti piovano" / Come bind your flowing tresses).  Act 2, scene 2, set design for the Cairo premiere by Édouard Desplechin When Aida enters the chamber, Amneris asks everyone to leave. By falsely telling Aida that Radamès has died in the battle, she tricks her into professing her love for him. In grief, and shocked by the news, Aida confesses that her heart belongs to Radamès eternally (Amneris, Aida: "Fu la sorte dell'armi a' tuoi funesta" / The battle's outcome was cruel for your people). Grand March from act 2, scene 2 This confession fires Amneris with rage, and she plans on taking revenge on Aida. Ignoring Aida's pleadings (Amneris, Aida, chorus: "Su! del Nilo al sacro lido" / Up! at the sacred shores of the Nile), Amneris leaves her alone in the chamber. Scene 2: The grand gate of the city of Thebes Radamès returns victorious and the troops march into the city (Chorus, Ramfis: "Gloria all'Egitto, ad Iside" / Glory to Egypt, [and] to Isis!). The Egyptian king decrees that on this day the triumphant Radamès may have anything he wishes. The Ethiopian captives are led onstage in chains, Amonasro among them. Aida immediately rushes to her father, who whispers to her to conceal his true identity as King of Ethiopia from the Egyptians. Amonasro deceptively proclaims to the Egyptians that the Ethiopian king (referring to himself) has been slain in battle. Aida, Amonasro, and the captured Ethiopians plead with the Egyptian King for mercy, but Ramfis and the Egyptian priests call for their death (Aida, Amneris, Radamès, The King, Amonasro, chorus: "Che veggo! .. Egli? .. Mio padre! .. Anch'io pugnai .. Struggi, o Re, queste ciurme feroci" / What do I see?.. Is it he? My father? .. Destroy, O King, these ferocious creatures). Claiming the reward promised by the King of Egypt, Radamès pleads with him to spare the lives of the prisoners and to set them free. The King grants Radamès' wish, and declares that he (Radamès) will be his (the King's) successor and will marry the King's daughter (Amneris). (Aida, Amneris, Radamès, Ramfis, The King, Amonasro, chorus: "O Re: pei sacri Numi! .. Gloria all'Egitto" / O King, by the sacred gods ... Glory to Egypt!). At Ramfis' suggestion to the King, Aida and Amonasro remain as hostages to ensure that the Ethiopians do not avenge their defeat. |

第2幕 第1場:アムネリスの部屋 ラダメスの勝利を祝うダンスと音楽が繰り広げられる(合唱、アムネリス:「Chi mai fra gli inni e i plausi」/ 私たちの歌が彼の栄光を称える)。しかし、アムネリスはラダメスの愛についてまだ疑いを抱いており、アイーダが彼を愛しているのではないかと不安に思って いる。彼女は疑いを忘れるために、ムーア人の奴隷の踊り(合唱、アムネリス:「Vieni: sul crin ti piovano」/ 流れるような髪を束ねて)で不安な心を慰める。  第2幕第2場、カイロ初演時の舞台美術(エドゥアール・ドゥプレシャン作) アイーダが部屋に入ってくると、アムネリスは皆に退室するよう命じる。アイーダにラダメスが戦死したと嘘をつき、彼女を騙してラダメスへの愛を告白させ る。悲しみと衝撃に打ちひしがれたアイーダは、自分の心は永遠にラダメスに捧げると告白する(アムネリス、アイーダ:「Fu la sorte dell'armi a' tuoi funesta」/「戦いの結果は、あなたの民にとって残酷なものだった」)。 第2幕第2場のグランド・マーチ この告白に怒りを燃やしたアムネリスはアイーダへの復讐を企てる。アムネリスはアイーダの懇願を無視し(アムネリス、アイーダ、合唱:「ス!デル・ニー ロ・アル・サクロ・リド」/「ナイルの聖なる岸辺に上れ」)、彼女を一人部屋に残す。 第2場:テーベの都市の壮大な門 ラダメスが勝利を収めて戻り、軍隊が都市に入場する(合唱、ラムフィス:「エジプトに栄光あれ、イシスに栄光あれ!」)。 エジプト王は、この日、勝利を収めたラダメスが望むものは何でも与えると宣言する。エチオピアの捕虜たちは鎖につながれて舞台に導かれ、その中にはアモナ スロもいた。アイーダはすぐに父のもとに駆け寄り、エチオピア王であることをエジプト人に隠すよう父はアイーダにささやいた。アモナスロはエジプト人に対 して、エチオピア王(つまり自分)が戦いで命を落としたと偽って宣言する。アイーダ、アモナロ、捕らえられたエチオピア人はエジプト王に慈悲を乞うが、ラ ムフィスとエジプトの司祭たちは彼らの死を要求する(アイーダ、アムネリス、ラダメス、王、アモナロ、合唱:「何を見ているのか?... 彼なのか?... 私の父なのか?... 私も戦った... 王よ、戦え、この残忍な群れと」/ What do I see?.. Is it he? 我が父か? 破壊せよ、王よ、この獰猛な生き物を)。 エジプト王から約束された褒美を要求するラダメスは、捕虜の命を助けて自由の身にしてほしいと懇願する。王はラダメスの願いを聞き入れ、ラダメスを後継者 とし、王の娘(アムネリス)と結婚させることを宣言する。(アイーダ、アムネリス、ラダメス、ラムフィス、王、アモナスロ、合唱:「おお、神々よ! エジプトに栄光あれ!」)。ラムフィスが王に進言し、アイーダとアモナスロは人質として残る。エチオピア人が敗北の報復をしないようにするためだ。 |

| Act 3 "O patria mia" On the banks of the Nile, near the Temple of Isis Prayers are said (Chorus, High Priestess, Ramfis, Amneris: "O tu che sei d'Osiride" / O thou who to Osiris art) on the eve of Amneris and Radamès' wedding in the Temple of Isis. Outside, Aida waits to meet with Radamès as they had planned (Aida: "Qui Radamès verra .. O patria mia" / Oh, my dear country!). Amonasro appears and orders Aida to find out the location of the Egyptian army from Radamès. Aida, torn between her love for Radamès and her loyalty to her native land and to her father, reluctantly agrees. (Aida, Amonasro: "Ciel, mio padre! .. Rivedrai le foreste imbalsamate" / Once again shalt thou gaze). When Radamès arrives, Amonasro hides behind a rock and listens to their conversation. Radamès affirms that he will marry Aida ("Pur ti riveggo, mia dolce Aida .. Nel fiero anelito"; "Fuggiam gli ardori inospiti .. Là, tra foreste vergini" / I see you again, my sweet Aida!), and Aida convinces him to flee to the desert with her. To facilitate their escape, Radamès suggests using a secure route free from the risk of discovery and discloses the location his army plans to attack. Upon hearing this, Amonasro emerges from hiding and reveals his true identity. Radamès, horrified, realizes he has inadvertently divulged a critical military secret to the enemy. Meanwhile, Amneris and Ramfis leave the temple, spot Radamès in conference with the enemy, and summon the imperial guards. Amonasro, armed with a dagger, intends to kill Amneris and Ramfis before they can alert the guards, but Radamès disarms him. He swiftly instructs Amonasro to flee with Aida and surrenders himself to the guards, who arrest him as a traitor. |

第3幕 「おお、我が祖国よ」 ナイル川のほとり、イシス神殿の近くで 祈りが捧げられる(コーラス、大祭司、ラムフィス、アムネリス:「O tu che sei d'Osiride」/おお、オシリス神の子よ)と、アイーダとラダメスの結婚式前夜にアイシス神殿で歌われる。外では、アイーダがラダメスとの待ち合わ せ場所で彼を待っている(アイーダ:「Qui Radamès verra... O patria mia」/おお、愛する祖国よ!)。 アモナスロが現れ、アイーダにラダメスからエジプト軍の居場所を聞き出すよう命じる。ラダメスへの愛と祖国と父への忠誠の間で葛藤するアイーダは、しぶし ぶ承諾する。(アイーダ、アモナスロ:「おお、父よ!再び汝は森を見つめるだろう」) ラダメスが到着すると、アモナスロは岩陰に身を隠し、二人の会話を聞く。 ラダメスはアイーダと結婚すると断言し(「Pur ti riveggo, mia dolce Aida.. Nel fiero anelito」; 「Fuggiam gli ardori inospiti.. Là, tra foreste vergini」 / 愛しいアイーダ、またお会いできるとは!)、アイーダは彼を説得し、一緒に砂漠へ逃げる。 逃亡を容易にするため、ラダメスは発見される危険のない安全なルートを提案し、彼の軍が攻撃を計画している場所を明かす。それを聞いたアモナスロは隠れ場 所から出てきて、自分の正体を明らかにする。ラダメスは恐怖に駆られ、自分がうっかり軍事上の重要な秘密を敵に漏らしてしまったことに気づく。一方、アム ネリスとラムフィスは神殿を出て、敵と会談中のラダメスを見つけ、皇帝の護衛兵を呼び寄せる。短剣を手にしたアモナスロは、衛兵に知らせる前にアムネリス とラームフィスを殺そうとするが、ラダメスに短剣を奪われてしまう。彼はアモナスロにアイーダを連れて逃げるように指示し、自分は衛兵に降伏する。衛兵は 彼を裏切り者として逮捕する。 |

Act 4 Set design for act 4 scene 2 (1872) Philippe Chaperon's act 4, scene 2 set design for the 1880 Palais Garnier performance in Paris Philippe Chaperon's act 4, scene 2 set design for the 1880 Palais Garnier performance in Paris Scene 1: A hall in the Temple of Justice. To one side is the door leading to Radamès' prison cell Amneris desires to save Radamès ("L'aborrita rivale a me sfuggia" / My hated rival has escaped me). She calls for the guard to bring him to her. She asks Radamès to deny the accusations, but Radamès, who does not wish to live without Aida, refuses. He is relieved to know Aida is still alive and hopes she has reached her own country (Amneris, Radamès: "Già i Sacerdoti adunansi" / Already the priests are assembling). Offstage, Ramfis recites the charges against Radamès and calls on him to defend himself, but he stands mute, and is condemned to death as a traitor. Amneris, who remains onstage, protests that Radamès is innocent, and pleads with the priests to show mercy. The priests sentence him to be buried alive; Amneris weeps and curses the priests as he is taken away (Judgment scene, Amneris, Ramfis, and chorus: "Ahimè! .. morir mi sento .. Radamès, è deciso il tuo fato" / Alas .. I feel death .. Radamès, your fate is decided). "La fatal pietra" Scene 2: The lower portion of the stage shows the vault in the Temple of Ptah; the upper portion represents the temple itself Radamès has been taken into the lower floor of the temple and sealed up in a dark vault, where he thinks that he is alone. As he hopes that Aida is in a safer place, he hears a sigh and then sees Aida. She has hidden herself in the vault in order to die with Radamès (Radamès: "La fatal pietra sovra me si chiuse" / The fatal stone now closes over me). They accept their terrible fate (Radamès: "Morir! Sì pura e bella" / To die! So pure and lovely!) and bid farewell to Earth and its sorrows (duet "Invan! Tutto è finito ... O terra addio").[36] Above the vault in the temple of Ptah, Amneris weeps and prays to the goddess Isis. In the vault below, Aida dies in Radamès' arms as the priests, offstage, pray to the god Ptah. (Chorus, Aida, Radamès, Amneris: "Immenso Ftha" / Almighty Ptah). |

第4幕 第4幕第2場の舞台装置(1872年) フィリップ・シャプロンの1880年パリのガルニエ宮公演における第4幕第2場の舞台装置 フィリップ・シャプロンの1880年パリのガルニエ宮公演における第4幕第2場の舞台装置 第1場:正義の神殿のホール。 その片隅にはラダメスの独房に通じる扉がある。 アムネリスはラダメスを救いたいと思っている(「L'aborrita rivale a me sfuggia」/ 私の憎むべきライバルが逃げた)。彼女は看守に彼を連れてくるよう命じる。 ラダメスに告発を否定するよう求めるが、アイーダなしでは生きられないラダメスは拒否する。アイーダがまだ生きていると知り安堵した彼は、アイーダが自国 に到着していることを願う(アムネリス、ラダメス:「Già i Sacerdoti adunansi」/ すでに司祭たちが集まっている)。 舞台袖では、ラームフィスがラダメスの罪状を読み上げ、弁明を求めるが、ラダメスは黙ったままで、反逆者として死刑を宣告される。舞台に残ったアムネリス は、ラダメスが無実であると抗議し、司祭たちに慈悲を乞う。神官たちは彼を生きたまま埋めるよう宣告する。アムネリスは泣きながら、彼が連れ去られるのを 神官たちを呪いながら見送る(アムネリス、ラムフィス、合唱団による「ああ、悲しい!私は死を予感する。ラダメス、あなたの運命は決まった」という裁定の 場面)。 「ラ・ファタル・ピエトラ」 第2場:舞台の下部にはプタハ神殿の丸天井が描かれ、上部には神殿そのものが描かれる ラダメスは神殿の下の階に連れて行かれ、暗いアーチに閉じ込められ、そこで自分が一人きりであるかのように思う。アイーダが安全な場所にいることを願う 中、彼はため息を聞き、アイーダの姿を目にする。アイーダはラダメスと共に死ぬために、アーチに身を隠していたのだ(ラダメス:「La fatal pietra sovra me si chiuse」/ 運命の石が今、私の上に閉じられる)。彼らは恐ろしい運命を受け入れ(ラダメス:「死ぬのだ! なんと清らかで美しいことか!」)、地上と地上の悲しみ(二重唱「無駄だ!すべてが終わった... ああ、大地よさらば」)に別れを告げる。[36] プタハ神殿の地下墓室の上で、アムネリスは泣きながら女神イシスに祈りを捧げる。その下のアーチでは、アイーダがラダメスの腕の中で息を引き取り、舞台裏 では神官たちがプタハ神に祈りを捧げている。(コーラス、アイーダ、ラダメス、アムネリス:「Immenso Ftha」/全能のプタハ) |

| Adaptations The 1952 Broadway musical My Darlin' Aida, set on a plantation in Tennessee in the first year of the American Civil War, is based on the opera and uses Verdi's music.[37] The opera has been adapted for motion pictures on several occasions, most notably in a 1953 production which starred Lois Maxwell as Amneris and Sophia Loren as Aida, and a 1987 Swedish production. In both cases, the lead actors lip-synched to recordings by actual opera singers. In the case of the 1953 film, Ebe Stignani sang as Amneris, while Renata Tebaldi sang as Aida. The opera's story, but not its music, was used as the basis for a 1998 musical of the same name written by Elton John and Tim Rice. The opera has been portrayed in the 2001 Italian animated film Aida of the Trees (Aida degli alberi). The characters are seen as anthropomorphic creatures between the fictional kingdoms of Alborea and Petra as the star-crossed lovers must find a way to unify their worlds while facing off against the evil high priest Ramfis. |

翻案 1952年のブロードウェイ・ミュージカル『マイ・ダーリン・アイーダ』は、南北戦争の初年におけるテネシーの農園を舞台とし、オペラを原作とし、ヴェルディの音楽を使用している。 このオペラは、これまでに何度か映画化されており、特に1953年の作品ではロイス・マクマスターがアムネリス役、ソフィア・ローレンがアイーダ役で主演 し、また1987年のスウェーデン制作の作品も有名である。いずれも主役級の俳優が実際のオペラ歌手の歌に合わせて口パクで演技した。1953年の映画で は、エベ・スティグナニがアムネリス役、レナータ・テバルディがアイーダ役を歌った。 このオペラのストーリーは、音楽ではなく、1998年にエルトン・ジョンとティム・ライスによって同名のミュージカルの原作として使用された。 このオペラは、2001年のイタリアのアニメーション映画『Aida of the Trees』(邦題『木々のアイーダ』)でも描かれている。この映画では、架空の王国アルボレーアとペトラの間に棲む擬人化された生き物として登場人物が 描かれており、星に導かれた恋人たちは、邪悪な大司祭ラムフィスと対峙しながら、自分たちの世界を統一する方法を見つけなければならない。 |

| Sources Budden, Julian (1984). The Operas of Verdi, Volume 3: From Don Carlos to Falstaff. London: Cassell. ISBN 0-304-30740-8. Busch, Hans (1978). Verdi's Aida. The History of an Opera in Letters and Documents. Minneapolis: University of Minnesota Press. ISBN 978-0-8166-0798-3 (hardcover); ISBN 978-0-8166-5715-5 (paperback). Frank, Morton H. (2002). Arturo Toscanini: The NBC Years. Portland, Oregon: Amadeus Press. ISBN 1-57467-069-7. Greene, David Mason (1985). Greene's Biographical Encyclopedia of Composers. Reproducing Piano Roll Fnd. ISBN 0-385-14278-1. Irvin, Eric (1985). Dictionary of the Australian Theatre, 1788–1914. Sydney: Hale & Iremonger. ISBN 0-86806-127-1. Kimbell, David (2001). Holden, Amanda (ed.). The New Penguin Opera Guide. New York: Penguin Putnam. ISBN 0-14-029312-4. Loewenberg, Alfred (1978). Annals of Opera 1597–1940 (3rd, revised ed.). Totowa, New Jersey: Rowman and Littlefield. ISBN 978-0-87471-851-5. Phillips-Matz, Mary Jane (1993). Verdi: A Biography. London & New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-313204-4. Pitt, Charles; Hassan, Tarek H. A. (1992). "Cairo". In Stanley Sadie (ed.). The New Grove Dictionary of Opera. Vol. 1. London: Macmillan. Sadie, Stanley; Macy, Laura, eds. (2006). The Grove Book of Operas (2nd ed.). New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-538711-7. Tarozzi, Giuseppe (1977). Non muore la musica – La vita e l'opera di Arturo Toscanini. Sugarco Edizioni. Toscanini, Arturo (2002). Harvey Sachs (ed.). The Letters of Arturo Toscanini. Knopf. ISBN 9780375404054. Weisgall, Deborah (14 November 1999). "Looking at Ancient Egypt, Seeing Modern America". The New York Times. Retrieved 2 July 2011. Wolff, Stéphane (1962). L'Opéra au Palais Garnier (1875–1962). Paris: L'Entr'acte. OCLC 7068320, 460748195. Paris: Slatkine (1983 reprint) ISBN 978-2-05-000214-2. Further reading De Van, Gilles (trans. Gilda Roberts) (1998). Verdi's Theater: Creating Drama Through Music. Chicago & London: University of Chicago Press. ISBN 0-226-14369-4 (hardback), ISBN 0-226-14370-8 (paperback) Forment, Bruno (2015). "Staging Verdi in the Provinces: The Aida Scenery of Albert Dubosq", in Staging Verdi and Wagner, ed. Naomi Matsumoto (pp. 263–286). Turnhout: Brepols. Gossett, Philip (2006). Divas and Scholars: Performing Italian Opera. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 0-226-30482-5 "Aida" in The Oxford Dictionary of Music, (ed.) Michael Kennedy. 2nd ed. rev., (Accessed 19 September 2010) (subscription required) Martin, George Whitney (1963). Verdi: His Music, Life and Times. New York: Dodd, Mead and Company. ISBN 0-396-08196-7 Melitz, Leo [de], translated by Richard Salinger (1921). The Opera Goer's Complete Guide, pp. 7–9. Dodd, Mead and Company. (Source of synopsis with updating to its language) Osborne, Charles (1969). The Complete Operas of Verdi, New York: Da Capo Press. ISBN 0-306-80072-1 Parker, Roger (1998). "Aida", in Stanley Sadie (ed.), The New Grove Dictionary of Opera, vol. 1. London: Macmillan, 1998 ISBN 0-333-73432-7, 1-56159-228-5 Parker, Roger (2007). The New Grove Guide to Verdi and His Operas, Oxford & New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-531314-7 Pistone, Danièle (1995). Nineteenth-Century Italian Opera: From Rossini to Puccini, Portland, Oregon: Amadeus Press. ISBN 0-931340-82-9 Rous, Samual Holland (1924). The Victrola Book of the Opera: Stories of One Hundred and Twenty Operas with Seven-Hundred Illustrations and Descriptions of Twelve-Hundred Victor Opera Records. Victor Talking Machine Co. Simon, Henry W. (1946). A Treasury of Grand Opera. New York: Simon and Schuster. Toye, Francis (1931). Giuseppe Verdi: His Life and Works, New York: Knopf. Walker, Frank (1982). The Man Verdi. New York: Knopf, 1962, Chicago: University of Chicago Press. ISBN 0-226-87132-0 Wells, John (2009). "Aida". Longman Pronunciation Dictionary. Pearson Longman. ISBN 978-1-4058-8117-3. Warrack, John and West, Ewan (1992). The Oxford Dictionary of Opera New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-869164-5 Werfel, Franz and Stefan, Paul (1973). Verdi: The Man and His Letters, New York, Vienna House. ISBN 0-8443-0088-8 |

出典 Budden, Julian (1984). The Operas of Verdi, Volume 3: From Don Carlos to Falstaff. London: Cassell. ISBN 0-304-30740-8. Busch, Hans (1978). Verdi's Aida. The History of an Opera in Letters and Documents. Minneapolis: University of Minnesota Press. ISBN 978-0-8166-0798-3 (ハードカバー); ISBN 978-0-8166-5715-5 (ペーパーバック). フランク、モートン・H. (2002年). アルトゥーロ・トスカニーニ:NBC在籍時代. オレゴン州ポートランド: アマデウス出版. ISBN 1-57467-069-7. グリーン、デイヴィッド・メイソン (1985年). 作曲家グリーン伝記事典. ピアノロール複製. ISBN 0-385-14278-1. アーヴィン、エリック(1985年)。『オーストラリア演劇辞典、1788年~1914年』シドニー:Hale & Iremonger。ISBN 0-86806-127-1。 キンベル、デイヴィッド(2001年)。ホーデン、アマンダ(編)。『新版ペンギン・オペラ・ガイド』ニューヨーク:ペンギン・パブリッシング。ISBN 0-14-029312-4。 ローウェンバーグ、アルフレッド(1978年)。『オペラ年鑑 1597年~1940年』(第3版、改訂版)。ニュージャージー州トトワ:ローマン・アンド・リトルフィールド。ISBN 978-0-87471-851-5。 Phillips-Matz, Mary Jane (1993). Verdi: A Biography. London & New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-313204-4. Pitt, Charles; Hassan, Tarek H. A. (1992). 「Cairo」. In Stanley Sadie (ed.). The New Grove Dictionary of Opera. Vol. 1. London: Macmillan. Sadie, Stanley; Macy, Laura, eds. (2006). The Grove Book of Operas (2nd ed.). New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-538711-7. Tarozzi, Giuseppe (1977). Non muore la musica – La vita e l'opera di Arturo Toscanini. Sugarco Edizioni. トスカニーニ、アルトゥーロ(2002年)。ハーヴェイ・サックス(編)。アルトゥーロ・トスカニーニの手紙。Knopf。ISBN 9780375404054。 ワイスガル、デボラ(1999年11月14日)。「古代エジプトを見つめ、現代のアメリカを見る」。ニューヨーク・タイムズ。2011年7月2日取得。 Wolff, Stéphane (1962). L'Opéra au Palais Garnier (1875–1962). Paris: L'Entr'acte. OCLC 7068320, 460748195. Paris: Slatkine (1983 reprint) ISBN 978-2-05-000214-2. 参考文献 ド・ヴァン、ジル(ギルダ・ロバーツ訳)(1998年)。『ヴェルディの劇場:音楽によるドラマの創造』。シカゴ&ロンドン:シカゴ大学出版。ISBN 0-226-14369-4(ハードカバー)、ISBN 0-226-14370-8(ペーパーバック) フォルマン、ブルーノ(2015年)。「地方におけるヴェルディの演出: 『アイーダ』の舞台美術、アルベール・デュボスク」、ナオミ・マツモト編『ヴェルディとワーグナーの演出』(263-286ページ)。Turnhout: Brepols. ゴセット、フィリップ(2006年)。『ディーヴァと学者たち:イタリア・オペラの上演』。シカゴ大学出版。ISBN 0-226-30482-5 『オックスフォード音楽事典』マイケル・ケネディ編、第2版改訂版(2010年9月19日アクセス)(購読契約が必要) マーティン、ジョージ・ホイットニー著『ヴェルディ:その音楽、生涯と時代』ニューヨーク:ドッド、ミード・アンド・カンパニー、1963年、ISBN 0-396-08196-7 Melitz, Leo [de], translated by Richard Salinger (1921). The Opera Goer's Complete Guide, pp. 7–9. Dodd, Mead and Company. (あらすじの出典。言語は更新されている) Osborne, Charles (1969). The Complete Operas of Verdi, New York: Da Capo Press. ISBN 0-306-80072-1 パーカー、ロジャー(1998年)。「アイーダ」、スタンリー・サディ編、『ニューグローヴ歌劇辞典』第1巻、ロンドン:マクミラン、1998年、ISBN 0-333-73432-7、1-56159-228-5 パーカー、ロジャー著(2007年)。『ニューグローヴ・ガイドによるヴェルディとそのオペラ』、オックスフォード&ニューヨーク:オックスフォード大学出版局。ISBN 978-0-19-531314-7 ピストン、ダニエル著(1995年)。19世紀イタリア・オペラ:ロッシーニからプッチーニまで』、オレゴン州ポートランド:アマデウス出版。ISBN 0-931340-82-9 Rous, Samual Holland (1924). 『ビクトローラ・ブック・オブ・ジ・オペラ:120のオペラの物語、700点のイラストと1200枚のビクター・オペラ・レコードの解説付き』、ビクター・トーキング・マシン社。 サイモン、ヘンリー・W. (1946年). 『グランド・オペラの宝庫』. ニューヨーク: サイモン・アンド・シュスター. トイ、フランシス (1931年). 『ジュゼッペ・ヴェルディ:その生涯と作品』. ニューヨーク: ノフ. ウォーカー、フランク (1982年). 『ヴェルディという人間』. ニューヨーク: ノフ、1962年、シカゴ: シカゴ大学出版. ISBN 0-226-87132-0 Wells, John (2009). 「Aida」. Longman Pronunciation Dictionary. Pearson Longman. ISBN 978-1-4058-8117-3. Warrack, John and West, Ewan (1992). The Oxford Dictionary of Opera New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-869164-5 ヴェルフェル、フランツ、ステファン、ポール(1973年)。ヴェルディ:その人となりとその手紙、ニューヨーク、ウィーンハウス。ISBN 0-8443-0088-8 |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Aida |

★『アイーダ』 (日本語ウィキペディア) と、ジュゼッペ・ヴェルディさんの関係

| 『アイーダ』

(伊: Aida)

は、ジュゼッペ・ヴェルディが作曲し、1871年に初演された全4幕から成るオペラである。ファラオ時代のエジプトとエチオピア、2つの国に引裂かれた男

女の悲恋を描き、現代でも世界で最も人気の高いオペラのひとつである。また第2幕第2場での「凱旋行進曲」の旋律は単独でも有名である。 この作品はしばしば「スエズ運河の開通(1869年)を記念して作曲された」あるいは「スエズ運河開通祝賀事業の一環としてカイロに建設されたオペラハウ スの杮落し公演用に作曲された」といわれることがあるが、以下に述べるようにこれらはいずれも正確ではない。エジプトを舞台にしたメジャーなオペラはモー ツァルトの『魔笛』以来だが、ほぼ無国籍なファンタジーである『魔笛』にくらべ、国家の興亡がメインに据えられた壮大なご当地オペラになっている。 |

ジュゼッペ・フォルトゥニーノ・フランチェスコ・ヴェルディ(Giuseppe Fortunino Francesco Verdi、1813年10月10日 - 1901年1月27日)は、イタリアの作曲家。19世紀を代表するイタリアのロマン派音楽の作曲家であり、主にオペラを制作した。「オペラ王」の異名を持つ。 代表作は『ナブッコ』、『リゴレット』、『椿姫』、『アイーダ』などがある。彼の作品は世界中のオペラハウスで演じられ、またジャンルを超えた展開を見せ つつ大衆文化に広く根付いている。ヴェルディの活動はイタリア・オペラに変革をもたらし、現代に至る最も重要な人物と評される[1]。1962年から 1981年まで、1000リレ(リラの複数形)イタリアの紙幣に肖像が採用されていた。 |

| 作曲の経緯 『ドン・カルロ』の初演(1867年)、『運命の力』の改訂初演(1869年)の後、ヴェルディの次作検討作業はパリ在住のオペラ台本作家で、オペラ座や オペラ=コミック座の支配人であったカミーユ・デュ・ロクルとの間で進められていた。デュ・ロクルは種々の戯曲・小説をヴェルディに送付していた。 それらのうちヴェルディが何がしかの興味を示したことがわかっているのは、ウジェーヌ・スクリーブの『アドリエンヌ・ルクヴルール』(Adrienne Lecouvreur) と、モリエール作『タルチュフ』(Le Tartuffe, ou L'Imposteur) 、それにロペス・デ・アジャラの "El Tanto por Ciento" であった。後の2作が喜劇であったことは興味深い。ヴェルディがそれまでに作曲したオペラ・ブッファは、第2作『一日だけの王様』(1840年初演)1作 のみで、オペラ・ブッファというジャンルそのものが19世紀後半のイタリアでは人気薄だったことを考える時、ヴェルディがこの頃何故ブッファを考えていた のかは謎である。人生最後の作品『ファルスタッフ』(1893年初演)でブッファに回帰する萌芽が、その20年以上前からあったのかもしれない。 カイロからの委嘱 ラダメス(ジュゼッペ・ファンチェッリ)とアイーダ(テレサ・ストルツ)、1872年のスカラ座ヨーロッパ初演(第4幕、第2場)(レオポルド・メトリコヴィッツ作) このデュ・ロクルの新作交渉とはまったく別個に、ヴェルディに祝典のための作曲依頼があった。依頼元はエジプトの総督イスマーイール・パシャである。それ は1869年11月に開通したスエズ運河の祝賀事業の一環としてパシャがカイロに建設したオペラ劇場(「イタリア劇場」とも)の開場式典の祝賀音楽の作曲 依頼であり、時期は1869年8月以前のことである。その時ヴェルディは「自分は普段から、臨時機会用の音楽 (morceaux de circonstance) を書くことには慣れておりません」といって断っている。 結局、1869年11月6日の劇場の杮落としではヴェルディの既作オペラ『リゴレット』がエマヌエーレ・ムツィオのタクトで上演されたが、パシャはその 後、祝賀のための小品どころか、エジプトを舞台にした新作オペラの依頼をパリのカミーユ・デュ・ロクルを通じて伝えてきたのである。題材としてパシャが用 意したのは、考古学者オギュスト・マリエットの著した23ページにわたる「原案」であった。マリエットは1821年生まれのフランス人で、1849年から ルーヴル美術館のエジプト考古部に勤務、1851年からエジプトに渡り研究を続け、イスマーイール・パシャの信頼も篤く、「ベイ」(1858年)、更には 「パシャ」(1879年)の尊称を与えられた人物だった(このためその名はしばしば「マリエット=ベイ」あるいは「マリエット=パシャ」と表記される)。 依頼がヴェルディのもとに届いたのは1870年の春で、スエズ運河が開通し、オペラ劇場も開場した後である。しかしこの経緯が後年になって、『アイーダ』がスエズ運河開通を記念すべく作曲された、といった俗説の流布に寄与することになった。 イスマーイール・パシャはヴェルディの作品を愛していたというより、ヨーロッパの大作曲家による、エジプトを舞台とした荘厳なオペラ作品を自分が統治する カイロのオペラハウスで上演したい、という夢と希望を持っていた。実際、イスマーイール・パシャはデュ・ロクルに「ヴェルディが依頼を断ったら、依頼先は グノーやワーグナーに変更してもいい。」という内容の手紙も送っていた。デュ・ロクルがその手紙の内容を伝えたことで、ヴェルディのワーグナーに対するラ イバル意識が芽生え、それまでブッファによる新作題材を検討していた彼はこのマリエット原案による悲劇を真剣に検討することになった。「ワーグナー」の名 を出すのは、ヴェルディに腰をあげさせるためのデュ・ロクルの作戦だった可能性もある。また、提示された原案には、愛と法、国家と個人それぞれの相克が描 かれているとヴェルディが感じ取り、創作意欲を刺激されたこと、ヒロインのアイーダについては、当時愛人関係になっていたと思われる名ソプラノ、テレー ザ・シュトルツに歌ってもらいたいとヴェルディが着想したことなども要因として指摘されている。 1870年6月にはヴェルディはこの新作の作曲に大枠で合意した。ヴェルディの提示した条件は ヴェルディは作曲料として15万フランス・フランを受領する(これは彼の最近作『ドン・カルロ』の4倍という法外なものであった) 台本はヴェルディが彼自身の支出によって、彼の選んだ作家に作成させること 台本はイタリア語であるべきこと 1871年1月に予定される初演はヴェルディの選んだ指揮者によって行われるべきこと ヴェルディ自身にはカイロに赴き初演を監督する義務はないこと 仮にカイロでの初演が6か月以上遅延した場合、ヴェルディは彼の任意の歌劇場でそれを初演できること 初演以外の全ての上演に関する権利はヴェルディが保持すること という、もはや十分安定した生活を手にした世界的作曲家でありながら、相変わらず経済的に抜け目のない彼の特性が存分に発揮された要望であったが、闊達なイスマーイール・パシャはその全てを受諾したのだった。 台本に関与した人々 『アイーダ』台本表紙(1890年) マリエットの「原案」から『アイーダ』の台本が完成するまでには、以下のように多くの人々の関与が絡み合っている。 エジプト総督イスマーイール・パシャ。デュ・ロクルの言によれば、オギュスト・マリエットに『アイーダ』のアイディアを提供したのは、このパシャ自身であるという。もっともこれは、デュ・ロクルによる一種の「箔付け」の可能性が高い。 エジプト考古学者オギュスト・マリエット。イスマーイール・パシャの下で働く彼が、1870年に『アイーダ』(Aïda) のフランス語による原案を作成した。全23ページにわたるもので、4幕7場よりなる。オペラのストーリー展開の骨格はこの段階でほぼ完成している。またマ リエットはその後も、ヴェルディやギスランツォーニに対してエジプト考古学上のアドヴァイスを与え、初演の舞台装置、衣装製作を担当するなどしている。 パリのカミーユ・デュ・ロクル。1870年5月にマリエットの「原案」をヴェルディに送付、また6月には原案の内容を膨らませたフランス語による「原台 本」を著した。「原台本」はデュ・ロクルがヴェルディのサンターガタ(ヴィッラノーヴァ・スッラルダ)の自宅を訪問した際に書かれているため、この段階か らヴェルディ自身のアイディアが入っているとも考えられる。例えば、マリエット「原案」第2幕、凱旋の場の前にアムネリスの居室の場面を挿入したのは デュ・ロクルとヴェルディの創意で、原台本の段階で書かれた可能性が高い。 ヴェルディ自身。マリエット「原案」前半2幕分をイタリア語に翻訳した。その後も彼の普段の創作の流儀に従い、台本作成全体に関してギスランツォーニに数 々の指示を与えている。その指示は出演者の演唱に関し、言葉の語り方にもイメージを膨らませた細部にわたるものであったことが、ミラノ在住だったギスラン ツォーニと交わした書簡から明らかになっている。 ヴェルディの妻ジュゼッピーナ。マリエット「原案」後半の2幕分をイタリア語に翻訳した。彼女自身有名なオペラ歌手であり、夫以上にフランス語が堪能であった。 イタリア人台本作家アントニオ・ギスランツォーニ。3、4、5をもとにイタリア語韻文による上演用台本を作成した。1870年7月に台本の最初の部分がヴェルディに送付されている。 1871年、カイロにおける世界初演時には、「台本はギスランツォーニによる」と明記され、マリエットへの言及はない。またその後出版された楽譜、リブ レットもほぼこれを踏襲している(例外的にフランスで出版された楽譜等では、マリエットやデュ・ロクルを原台本作家と位置づけている)。 またこれとはまったく別個に、1756年にピエトロ・メタスタージオによって著され、ニコロ・コンフォルティ(1756年初演)、ニコロ・ピッチンニ (1757年初演)、ヨハン・アドルフ・ハッセ(1758年初演)など多くのオペラ作曲家によって舞台化された、エジプトを舞台としたオペラ台本『ニ チェッティ』(Nitteti) こそが本当の原案であり、マリエットあるいはデュ・ロクルはそれを下敷きに『アイーダ』の台本を構築したのではないか、という説も近年では唱えられてい る。 なお、マリエットの「原案」で "Aïda" にトレマ記号「¨」があるのは、そうでなければ「アイーダ」と発音できない、というフランス語の特性によるもので、イタリア国外では今日でもそのように綴 る資料・文献も多い。一方、イタリア語では "Aida" と綴れば「アイーダ」と発音できるので、ヴェルディは常にそのように表記し、カイロ初演時の表記もそのようになっている。"Aïda" と "Aida"、2種類の表記の混在はそこから発生した。 作曲された経緯 当作はカイロから委嘱されたものであったが、異国情緒も盛り込んだ雄大な作品に仕立てられそうだと予感したヴェルディは、19世紀に流行したフランス・グランド・オペラの様式を応用した作曲技法を駆使しようと着想する。 ヴェルディは1854年にパリからの委嘱で「シチリアの晩鐘」(翌55年初演)を作曲以来、当作の前作にあたる「ドン・カルロ」(67年初演)まで、繰り 返しパリの劇場からの要請に応えてグランド・オペラ様式で作品を発表したが、当時のヨーロッパ文化の中心地であったパリでの決定的成功には至っておらず、 ヴェルディ自身その点は心残りであったと伝えられる。当作において作品の性質上、パリでの仕事で学んだ様式が有効と判断したヴェルディは、グランド・オペ ラ様式を忠実になぞるのではなく、グランド・オペラの精神に自らの創意と個性を融合させた、おそらくは彼にしかなしえない“イタリア風グランド・オペラ” を作りあげたいと構想を固め、作曲を進めた。 ヴェルディの作曲順はほぼ場面展開順であり、彼とギスランツォーニが唯一後回しにしたのは、第1幕第2場、神殿で祭司らが勝利を祈願する場面だった。音楽 効果上、ヴェルディは巫女の声を祭司たちのそれに重ねたいと考えていたが、ファラオ時代の女性が祭祀に加わることが考証的にあり得るだろうか、との疑問を もち、マリエットに問い合わせを行っているのである。このような宗教儀式への女性の参加はなかった、とするのが(少なくとも作曲時の19世紀においては) 考古学上の通説だったが、エジプト考古学の第一人者のはずのマリエットは芸術上の効果を学問上の知見に優先させ、デュ・ロクルを通じて「ヴェルディ氏の望 まれるだけの数の巫女を儀式に加えて差し支えないと考えます」という返信をしている。こうして無事に(?)巫女の声が祭司たちに唱和できることになった。 1870年11月にはヴェルディの作曲はほぼ完成した。彼はカイロ初演に立ち会う考えがなかったため、通常はリハーサル段階で手を入れることができるオー ケストレーションまでを仕上げる必要があったことを勘案しても、着手からわずか5か月(台本の初回受領からは4か月)で総譜まで完成というのは、『アイー ダ』のような大規模かつ重厚なオペラの場合、異例のハイペースであり、ヴェルディの意気込みが感じられる。 |

ヴェ

ルディは父カルロ・ジュゼッペ・ヴェルディと母ルイージ・ウッティーニの間に初めての子供として生まれる[2]。(後に妹も生まれた)生誕地はブッセート

近郊の小村[2]レ・ロン・コーレ村(英語版)だが、ここはパルマ公国を併合したフランス第一帝政のタロ地区(英語版)に組み込まれていた。彼はカトリッ

ク教会で洗礼を受け、ヨセフ・フォルトゥニヌス・フランシスクス (Joseph Fortuninus Franciscus)

のラテン名を受けた。登録簿には10月11日付け記録に「昨日生まれた」とあるが、当時の教会歴の日付は日没で変更されていたため、誕生日は9日と10日

のいずれの可能性もある。翌々日の木曜日、父は3マイル離れたブッセートの町で新生児の名前をジョセフ・フォルテュナン・フランソワ (Joseph

Fortunin François)

と申請し、吏員はフランス語で記録した。こうしてヴェルディは、偶然にもフランス市民として誕生することになった。 『アイーダ』  『アイーダ』のポスター(1908年、オハイオ、クリーブランド) 1869年、ヴェルディは『運命の力』に改訂を施して久しぶりとなるス カラ座公演を行った。結末を変更し、新しい曲を加えた本作は成功した。特にソプラノのテレーザ・シュトルツは輝き、ヴェルディは満足した。それでも音楽の 世界に戻ろうとはしなかった。1871年、何度もオファーを繰り返していたオペラ座の監督デュ・ロクルはエジプトから新しいオペラハウス用の依頼を持ち込 んだ。遠隔地でもあり乗り気でなかったヴェルディだが、劇場側はそれならばグノーかワーグナーに話を持ちかけるとほのめかして焚きつけ、彼の受諾を引き出 した。しかしヴェルディは破格の条件をつけ、報酬は『ドン・カルロ』の3倍に当たる15万フラン、カイロ公演は監修しない事、さらにイタリアでの初演権を 手にした[38][40] 。 仕事が始まればヴェルディは集中する。受け取ったスケッチからデュ・ロ クルと共同で台本を制作し、エジプトの衣裳や楽器、さらには信仰の詳細まで情報を手に入れて[40]磨きをかけ『アイーダ』を仕上げた。ところが7月に普 仏戦争が勃発し、パリで準備していた舞台装置が持ち出せなくなり、カイロ開演の延期を余儀なくされた。一方でヴェルディはスカラ座公演の準備を予定通り進 め、慌てたエジプト側はこの年のクリスマスに何とか開演の目処をつけた。わだかまりからマリアーニは指揮を断り、自身も立ち会わないヴェルディは若干不安 を覚えたが、初演は大好評を博した。そして1872年2月、アイーダ役のシュトルツのために「おお、我が祖国」を加えた『アイーダ』はスカラ座で開演し、 大喝采を浴びた[38]。なお、『アイーダ』はしばしば1869年のスエズ運河開通を記念するために制作されたという説が述べられるが、これはある有名批 評家の個人的憶測が元になっている俗説に過ぎない[41]。 "おお、我が祖国" 『アイーダ』はヴェルディの集大成と言える作品である。コンチェルター トは力強く明瞭な旋律で仕上げ、各楽器の音色を最大限に生かした上、「凱旋行進曲」用に長いバルブを持つ特製のアイーダ・トランペットを開発した [42]。長年目指した曲と劇との融合では、「歌」を演劇の大きな構成要素に仕立て、アリア、シェーナ、レチタティーヴォなど旧来のどのような形式にも当 てはまらず、劇全体を繋ぐ独唱・合唱を実現した。パリの経験を上手く消化し、バレエも効果的に挿入された。さらに『椿姫』以来となる女性を主役としたあら すじは、以前のほとんどの作品にあった悲劇的な死ではない官能的な生との別れで終え、観客を強く魅了した[38]。 『アイーダ』と改訂版『ドン・カルロ』はイタリアから世界各地で上演さ れ、どれも好評を得た。ヴェルディはナポリの初演に立ち会うが、その傍らには妻ジュゼッピーナだけでなくシュトルツも付き添い、新聞のゴシップネタとなっ た。これに対しヴェルディは沈黙し、ジュゼッピーナは悩みつつも醜聞が、既にマリアーニとの婚約を解消していたシュトルツの耳に入らないよう気を配った [43]。 1873年にヴェルディは、亡くなった尊敬する小説家であり詩人であったアレッサンドロ・マンゾーニを讃える『レクイエム』を作曲した。これには、ロッ シーニに捧げる「レクイエム」の一部を用いていた。一周忌の1874年5月にミラノの大聖堂で公演された同曲は3日後にスカラ座で再演されるが、そこでは よもや死者を追悼する曲から劇場のそれに変貌し、賞賛と非難が複雑に飛び交った[43]。それでもヴェルディの栄華は最高潮にあった。パリではレジオンド ヌール勲章とコマンデール勲章を授かり、作品の著作権料収入は莫大なものとなっていた[44]。 農場経営も順調そのもので、買い増した土地は当初の倍以上になり、雇う小作人は十数人までになった。父が亡くなった際に引き取った従妹はマリアと改名し 18歳を迎えて結婚した。相手はパルマの名門一家出のアルベルト・カルラーラであり、夫婦はサンターガタに同居した。邸宅はヴェルディ自らが設計し、増築 を繰り返して大きな屋敷になっていた。自家製のワインを楽しみ、冬のジェノヴァ旅行も恒例となった[44]。 その一方で公の事は嫌い、1874年には納税額の多さから上院議員に任命されるが、議会には一度も出席しなかった。慈善活動には熱心で、奨学金や橋の建設 に寄付をしたり、病院の建設計画にも取り組んだ[44]。その頃に彼はほとんど音楽に手を出さず、「ピアノの蓋を開けない」期間が5年間続いた[44]。 彼が音楽の世界に戻るのは1879年になる。手遊びの作曲「主の祈り」「アヴェ・マリア」を書き始めたことを聞いたリコルディはジュゼッピーナとともに働 きかけ、シュトルツの引退公演となるスカラ座の『レクイエム』指揮を引き受けさせた。成功に終わった初演の夜、夕食を共にしたジューリオ・リコルディは ヴェルディに久しぶりの新作を打診した。後日、アッリーゴ・ボーイトが持参したシェイクスピア作品の台本を気に入ったが、いまひとつ踏ん切りがつかずボー イトに改訂の指示を与え、サンターガタに送るように言ってその場を凌いだ[44]。 ヴェルディの時代 ブッセートのヴェルディ公園 (Piazza G. Verdi) にある彼の像。 イタリア・オペラ史において、1842年の『ナブッコ』から1871年の『アイーダ』までの30年間は特に「ヴェルディの時代」と呼ばれ、歌手の技量に依 存する度合いが高いベルカントが衰退してゆき、代わって劇を重視した作品構成が主流となった転換期に相当する[51]。これはヴェルディとワーグナーが導 入した手法によるが、イタリアの変革は前者による影響が圧倒的である[52]。 ヴェルディの生涯を通したオペラ作品は、3もしくは4区分で解釈されることが多い。『オベルト』から『スティッフェリーオ』までを第1期、『リゴレット』 から『アイーダ』までを第2期、晩年の『オテロ』と『ファルスタッフ』を第3期と置く場合と、晩年は同じながら『マクベス』の存在を重視して『アッティ ラ』までを1期、『マクベス』から『椿姫』までを2期、『シチリアの晩鐘』から『アイーダ』までを3期、残りを4期とする考えもある。以下では4期区分を 軸に解説する[52]。 デビューから『アッティラ』まで 1期のヴェルディ作品には愛国精神を高揚させる題材が多く、『ナブッコ』で描いた権力者と虐げられた人民の対比を皮切りに[53]、特にそれを意図した [53]『十字軍のロンバルディア人』好評の主要因となった。当時はウィーン会議(1814-1815年)以降他国に支配された状況への不満が噴き出しリ ソルジメントが盛り上がりを見せていた。何度もの反乱の勃発と挫折を見てきたイタリア人たちは、1846年に即位したピウス9世が政治犯の特赦を行ったこ とで光明を見出していた。この時期のヴェルディ作品はそのような時流に乗り[6]、エネルギッシュであり新しい時代の到来を感じさせ[1]、聴衆の欲求を 掻き立てた[53]。それは聴衆を魅了することに敏感なヴェルディの感覚から導かれたとも言う[4]。しかし、作品の完成度や登場人物の掘り下げ、劇の構 成などには劣る部分も指摘される[6]。 『マクベス』に始まる人間表現 2期の始まりとなる『マクベス』は、怪奇性が全体を占め、主人公のマクベス夫妻の欲望と悲劇が筋となる台本であった。ヴェルディはこの特異性を最大限に生 かした細かな心理描写を重視し[53]、ベルカントを否定してレチタティーヴォを中心に据えるなど[13]合唱がこの雰囲気を壊さないことに心を砕いた。 当時のオペラには演出家はおらず、ヴェルディは『マクベス』で150回を越えるリハーサルを行い、シェイクスピアを表現するという総合芸術を目指した [13]。『群盗』は主役のジェニー・リンドを立てることに重点が置かれ、気が進まないまま制作した[53]『海賊』は従来からの傾向が強かった。『レ ニャーノの戦い』は時局に追随する愛国路線の最後の作品として、それぞれ進歩性は鳴りを潜めた。しかし、『ルイザ・ミラー』や『スティッフェーリオ』から は人物の心理を書き表す方向性が再び示され始めた作品で、最初は観客から理解を得られなかった[1]。 しかし『リゴレット』では醜いせむし男を含む主要な4人物それぞれの特徴を四重唱で[53]対比させ、劇進行を創り上げた。この傾向は動的な[53]『イ ル・トロヴァトーレ』主役の復讐に燃えるジプシー女、静的な[53]『椿姫』主役の高級娼婦の悲哀と死を表現する劇作において、より顕著なものとなった [54]。『リゴレット』『イル・トロヴァトーレ』『椿姫』は単純な善悪の対立ではなく、複雑な人間性を音楽と融合させて描き出した中期の三大傑作となっ た[53]。 |

| 普仏戦争による遅延、そして初演 上述のように『アイーダ』カイロ初演は当初1871年1月に予定されており、ヴェルディ側の準備は順調だった。しかし、1870年7月に勃発した普仏戦争 が予期せぬ混乱をもたらした。カイロ初演のための舞台装置と衣装はすべて、一時帰国したマリエットの監修のもと、パリで製作されていたが、プロイセン軍に よって同市はほぼ完全に包囲され、人手不足も加わって作業は大幅に遅延、完成した資材もマリエットもパリ脱出不能の状態となり、スケジュール通りの初演は 不可能になった(ヴェルディ自身この危機的状況を、デュ・ロクルが包囲下のパリでしたため、気球に載せて送出した郵便で知った)。 このような事態では上述の契約上、ヴェルディが好みの歌劇場で初演を強行することも可能だったが、彼はイスマーイール・パシャの顔を立てる形で世界初演延期に同意、1871年2月に予定していたミラノ・スカラ座でのイタリア初演も1年の延期とした。 カイロでの初演は1871年12月に変更され、イスマーイール・パシャはヴェルディに初演への招待状を送った。ヴェルディは自作初演の際は出来る限り現地 に赴いて初演を監督するようにしていたが、今回は先述通り初演への立ち会いはしないと契約時に明文化していたこと、また欧州各地の有名ジャーナリストたち も招待されていると知り、自分の来演が宣伝に利用されることを懸念したことや船旅を好まなかったことから、ヴェルディは初演には結局出席しなかった。 初演の前評判は上々で、エジプト貴族たちのみならず、欧州の上流階級からも多数の予約が舞い込み、本番の2週間前には入場券が完売し、イスマーイール・パシャは狂喜の電報をヴェルディに送ったと伝えられる。 1871年12月24日、カイロにて11か月遅れで行われた初演は、予想通りの大成功であった。もっとも、エジプトの一種の「国策」として委嘱された同オ ペラがカイロで失敗するという懸念はあまりなかったかも知れない。その頃ヴェルディは、彼自身より正念場ととらえていたスカラ座でのイタリア初演に集中す る日々を送っていた。 |

多国籍オペラへ 『アイーダ』「凱旋行進曲」の旋律。 『シチリアの晩鐘』の出来はヴェルディに不満を残した[25]が、フランス・オペラ座での仕事を通じ彼はグランド・オペラの手法を取り入れた[1]。『シ モン・ボッカネグラ』『仮面舞踏会』『運命の力』は改訂版を含め劇作性を高める方向を強め、『ドン・カルロ』は初演ではいま一つだったが[37]、その改 訂版および『アイーダ』ではイタリア流グランド・オペラの成熟を実現した[35]。 特に『アイーダ』は多国籍の様式を混合させた[35]。イタリア・オペラの華麗な旋律で満たしながら、声楽を重視する点は覆して管弦楽とのバランスを取ら せ、以前から取り組んだドラマ重視のテーマと融合させることに成功した。舞台であるエジプトについて情報を仕入れたが、楽曲はエジプトの音楽ではなくヴェ ルディが独自に創造した異国的音楽であった。フランスのグランド・オペラも取り入れながら、その様式もそのままではなく工夫を凝らした4幕制を取るなど、 独自の作風を実現した[40]。 ヴェルディの大作は高い人気を誇り、それらを何度も繰り返して公演する方法が一般化し、例えばスカラ座はそれまで年3本程度のオペラを上演していたが、 1848年以降は平均でほぼ年1本となった。これはレパートリー・システムと呼ばれた[55]。作曲者は初演こそ慣例的に舞台を監督したが、このシステム が確立すると実際の監督は指揮者が担うことになり、オペラ専門の指揮者が現れだした[55]。この代表がヴェルディの友で後に仲違いをしたアンジェロ・マ リアーニである。レパートリー・システムはヴェルディの作品から始まったとも言えるが、指揮者の権限が強まると中には勝手に改作を施す者も現れ、ヴェル ディは激怒したと伝わる。しかし、この流れは20世紀の演奏重視の傾向へ繋がってゆく[56]。 |

| 編成 登場人物 以下の各人物描写は1873年にリコルディ社より出版された舞台指示書 (disposizione scenica) に基づく。この指示書は作曲者ヴェルディの意向を忠実に反映していると考えられているが、今日の舞台演出は必ずしもそれに従うわけではない。 エジプト国王(ファラオ)(バス):約45歳。威厳に満ち、堂々とした態度。 アムネリス(メゾソプラノ):エジプト王女。20歳。とても活発。性格は激情的で、感受性に富む。 アイーダ(ソプラノ):エチオピア王女で女奴隷。肌は暗く赤みがかったオリーブ色。20歳。愛情、従順さ、優しさ、これらがこの人物の主要な特質をなす。 ラダメス(テノール):軍隊の指揮官。24歳。情熱的な性格。 ラムフィス(バス):祭司長。50歳。確固とした性格。専制的で残忍。態度は威厳に満ちている。 アモナスロ(バリトン):エチオピア王であり、アイーダの父。肌は暗く赤みがかったオリーブ色。40歳。御しがたい戦士で、祖国愛にあふれている。性格は衝動的で暴力的。 使者(テノール) 巫女の長(ソプラノ) 合唱 バレエ 管弦楽 フルート 3(ピッコロ持替え 1)、オーボエ 2、コーラングレ、クラリネット 2、バスクラリネット、ファゴット 2 ホルン 4、トランペット 2、トロンボーン 3、バストロンボーン ティンパニ、トライアングル、大太鼓、シンバル、銅鑼 ハープ 2 弦五部 ヴァイオリン 2パート、ヴィオラ 1パート、チェロ 1パート、コントラバス 1パート (ウィーン国立歌劇場の室内でせいぜい14型、ヴェローナなどの野外では倍管で16型以上を当てる) バンダ 舞台上 エジプト風トランペット(アイーダ・トランペットとも呼ばれるファンファーレ・トランペット)6、軍楽隊(金管楽器)、ハープ 地下 トランペット 4、トロンボーン 4、大太鼓 上演時間 約2時間20分(各40分、40分、30分、30分) |

晩年の傑作 16年の空白を経て発表された新作[44]『オテロ』と最後の作『ファルスタッフ』は、それぞれに独特な作品となったが、いずれも才能豊かなアッリーゴ・ ボーイトの手腕と、結果的に完成することはなかったが長年『リア王』を温めていた[57]ヴェルディのシェイクスピアに対する熱意が傑作の原動力となった [53]。 『オテロ』は長く目指した音楽と演劇の融合の頂点にある作品で、同時にワーグナーから発達したドイツ音楽が提示する理論(シンフォニズム[1])に対する イタリア側からの回答となった[53]。演技に対するこだわりも強く、作曲家という範囲を超えて主人公オテロが短刀で自殺するシーンをヴェルディは演技指 導し、実演して舞台に転がり倒れこんだ際には皆が驚きの余り駆け寄ったという[57]。 『ファルスタッフ』はヴェルディのすべてを投入した感がある。作風はバッハ、モーツァルト、ベートーベンそしてロッシーニら先人たちの要素を注ぎこみ、形 式にこだわらず自由で気ままな作品に仕上げた[53]。そして、自由人ファルスタッフにヴェルディは自身を表現した。過去の作品も経験した苦難や孤独の自 己投影という側面もあったが、ファルスタッフに対しては若い頃から他者からの束縛を嫌った自分、富と名声を手にして人生を達観した自分を仮託した。『ファ ルスタッフ』が完成した時、ヴェルディは「行け、お前の道を行けるところまで。永久に誇り高き愉快なる小悪党、さらば!」と記した[58]。 |

| あらすじ 第1幕 第1場 エチオピア軍がエジプトに迫るとの噂が伝わっている。祭司長ラムフィスは司令官を誰にすべきかの神託を得、若きラダメスにそれとなく暗示する。ラダメスは 王女アムネリスに仕える奴隷アイーダ(実はエチオピアの王女だが、その素性は誰も知らない)と相思相愛にあり、司令官となった暁には勝利を彼女に捧げたい と願う。アムネリスもまた彼に心を寄せており、直感的にアイーダが恋敵であると悟り、激しく嫉妬する。国王が一同を従え登場、使者の報告を聞いた後ラダメ スを司令官に任命する。一同はラダメスに「勝利者として帰還せよ」と叫び退場する。アイーダは舞台に一人残り、父であるエチオピア王と恋人・ラダメスが戦 わなければならない運命を嘆き、自らの死を神に願う。 第2場 第1幕第2場のセットデザイン、カイロ初演時 プタハ神殿では勝利を祈願する儀式が行われ、ラダメスとラムフィス、祭司たちの敬虔な歌声に巫女の声が唱和する。 第2幕 第1場 エジプト軍勝利の一報が入り、アムネリスは豪華に着飾って祝宴の準備をしている。祖国が敗れ沈痛な面持ちのアイーダに向かってアムネリスは「エジプト軍は 勝ったが、ラダメスは戦死した」と虚偽を述べて動揺させ、自分もラダメスを想っていること、王女と奴隷という身分の相違から、自分こそがラダメスを得るで あろうことを宣言する。 第2場 第2幕第2場のセットデザイン、カイロ初演時 音楽・音声外部リンク 第2幕終末部(第2場)を試聴する G.Verdi - Aida, Gran Finale Secondo - Leonardo Catalanotto指揮ORCHESTRA, CORO E TECNICI DEL TEATRO MASSIMO BELLINIによる演奏。当該指揮者自身の公式YouTube。 最も有名な場面である。ラダメスは軍勢を率いて凱旋する。彼はエチオピア人捕虜の釈放を国王に願う。捕虜の中には身分を隠したアモナズロもいたので、ア イーダはつい「お父さん」と言ってしまうが、アモナズロは「国王は戦死し、いまや我々は無力」と偽りを述べ、彼の身分は発覚せずにすむ。ラムフィスはアモ ナズロを人質として残すことを条件に捕虜釈放に同意、国王はラダメスに娘アムネリスを与え、次代国王にも指名する。勝ち誇るアムネリス、絶望に沈むアイー ダ、復讐戦を画策するアモナズロなどの歌が、エジプトの栄光を讃える大合唱と共に展開する。 第3幕 第3幕から「おおわが故郷(O patria mia)」 Duration: 4 minutes and 22 seconds.4:22 by Marie Rappold (1916) この音声や映像がうまく視聴できない場合は、Help:音声・動画の再生をご覧ください。 次のエジプト軍の動きを探ろうとするアモナズロは、司令官ラダメスからそれを聞き出すようにアイーダに命じる。アイーダは迷いつつもラダメスにともにエジ プトを離れることを望み、ラダメスも応じる。だが、アイーダが逃げ道を聞くので、ラダメスは最高機密であるエジプト軍の行軍経路を口にしてしまう。アモナ ズロは欣喜雀躍して登場、一緒にエチオピアに逃げようと勧めるが、愕然とするラダメスは自らの軽率を悔いる。そこにアムネリスとラムフィス、祭司たちが登 場、アモナズロとアイーダ父娘は逃亡するが、ラダメスは自らの意思でそこに留まり、「祭司殿、私の身はあなたに!」と言って捕縛される。 第4幕 第4幕第2場から「La fatal pietra ("Morir! sì pura e bella!") 」 Duration: 3 minutes and 32 seconds.3:32 by Nicola Zerola (1909) この音声や映像がうまく視聴できない場合は、Help:音声・動画の再生をご覧ください。 第1場 アムネリスは裁判を待つラダメスに面会する。彼女は、エチオピア軍の再起は鎮圧され、アモナズロは戦死したがアイーダは行方不明のままであると彼に告げ、 ラダメスがアイーダを諦め自分の愛を受け容れてくれるなら、自分も助命に奔走しよう、とまで言うが、ラダメスはその提案を「あなたの情けが恐ろしい」と拒 絶し審判の場へ向かう。アムネリスは裁判を司る祭司たちに必死に減刑を乞うが聞き入れられない。アムネリスが苦しみ悶える中、ラダメスは一切の弁明を行わ ず黙秘、裏切り者とされ地下牢に生き埋めの刑と決定する。 第2場 第4幕第2場のセットデザイン、1872年 舞台は上下2層に分かれ、下層は地下牢、上層は神殿。ラダメスが地下牢に入れられると、そこにはアイーダが待っている。彼女は判決を予想してここに潜んで いたのだと言う。2人は現世の苦しみに別れを告げ、平穏に死んで行く。地上の神殿では祭司たちが神に対する賛歌を歌う中、アムネリスがラダメスの冥福を静 かに祈って、幕。 |

イタリア統一運動への影響 パレルモのテアトロ・マッシモ(英語版)前に飾られたヴェルディの胸像。アントニオ・ウゴ作 音楽の歴史には、ある神話が永く存在した。それは『ナブッコ』第3幕のコーラス曲「行け、我が想いよ (Va, pensiero)」が、オーストリアが支配力を及ぼしたイタリア国土に含まれていたミラノを歌ったものという話であり、観客は追放される奴隷の悲嘆に触 れて国家主義的熱狂にかられ、当時の政府から厳しく禁止されていたアンコールを求め、このような行動は非常に意味深いものだったという[59]。「行け、 我が想いよ」は第2のイタリア国歌とまで言われる[4]。 しかし近年の研究はその立場を取っていない。アンコールは事実としても、これは「行け、我が想いよ」ではなく、ヘブライ人奴隷が同胞の救いを神に感謝し歌 う「賛美歌 (Immenso Jehova)」 を求めたとしている。このような新しい観点が提示され、ヴェルディをイタリア統一運動の中で音楽を通して先導したという見方は強調されなくなった [59]。 その一方で、リハーサルの時に劇場の労働者たちは「行け、我が想いよ」が流れるとその手を止めて、音楽が終わるとともに拍手喝采した[60]。その頃は、 ピウス9世が政治犯釈放の恩赦を下したことから、『エルナーニ』のコーラス部に登場する人物の名が「カルロ (Carlo)」から「ピオ (Pio)」に変更されたことに関連して、1846年夏に始まった「ヴェルディの音楽が、イタリアの国家主義的な政治活動と連動したと確認される事象」の 拡大期にあった[61]。 後年、ヴェルディは「国民の父」と呼ばれた。しかしこれは、彼のオペラが国威を発揚させたためではなく、キリスト教の倫理や理性では御せないイタリア人の 情を表現したためと解釈される[9]。 また、サルデーニャ王国によるリソルジメントが進む中で、彼の名前Verdiの綴りが “Vittorio Emanuele Re d’Italia” (イタリア国王 ヴィットーリオ=エヌマエーレ)の略号にもなっていたのも関係している。 ヴェルディは1861年に国会議員となるが、これはカヴールの要請によるもので、文化行政に取り組んだ時期もあったが[62]、カヴールが亡くなると興味を失った[33]。1874年には上院議員となるも、政治に関わることはなかったなかった[44]。  パレルモのテアトロ・マッシモ(英語版)前に飾られたヴェルディの胸像。アントニオ・ウゴ作 1839 処女作『オベルト』 1839 『追放者』 1840 『一日だけの王様』 1342 『ナブッコ』 1843 『十字軍のロンバルディア人』 1844 『エルナーニ』 1844 『二人のフォスカリ』 1845 『ジョヴァンナ・ダルコ』 1845 『アルツィーラ』 1845 『アッティラ』 1847 『マクベス』 1847 『群盗』 1847 『イェルサレム』 1848 『海賊』 1848 『レニャーノの戦い』 1849 『ルイザ・ミラー』 1849 『スティッフェーリオ』 1851 『リゴレット』 1851 『王は楽しむ』 1853 『イル・トロヴァトーレ』 1853 『椿姫』 1855 『シチリアの晩鐘』 1856?『アロルド』 1857 『シモン・ボッカネグラ』 『グスターヴォ三世』 1859 『仮面舞踏会』 1852 『運命の力』 |

| 主要曲 清きアイーダ Celeste Aida(第1幕第1場):ラダメスのロマンツァ 勝ちて帰れ Ritorna vincitor(第1幕第1場):アイーダのシェーナとロマンツァ 凱旋の場(第2幕第2場) おおわが故郷 O patria mia(第3幕):アイーダのロマンツァ さらばこの世よ涙の谷よ(第4幕) :アイーダとラダメスのロマンツァ 凱旋行進曲 音楽・音声外部リンク 「凱旋行進曲」(第2幕第2場)のみ試聴する AIDA. Marcha Triunfal - Verdi - Enrique García Asensio指揮'Voces para la Paz' (Músicos Solidarios) 2014他による演奏《管弦楽名称無記載》。Voces para la Paz公式YouTube。 Triumphal March from Verdi's Aïda《合唱無し》 - シャン・ジャン(張弦)指揮ミラノ・ジュゼッペ・ヴェルディ交響楽団による演奏。BBC Radio3公式YouTube。 第2幕第2場で演奏される「凱旋行進曲」は、本作を代表する曲の中でも独立して聞かれることが多いものである。演奏においても劇的効果を挙げるため、この 部分のトランペットは「アイーダトランペット(ファンファーレ・トランペット)」という独自のトランペットで舞台上で演奏される。 この曲はトランペットのファンファーレと弦楽の掛け合いで始まり、それに混声合唱が加わり、曲調は一つのピークを迎える。その後、女声、男声の合唱がたた みかけるように歌われ、主題の導入を迎える。主題1はトランペットの演奏で淡々と行われ主題2が来るが、その後増2度上に転調した上に伴奏が一層派手につ き、豪華になる。 サッカーと「凱旋行進曲」 日本ではサッカーの応援歌として本曲の主題1が歌われるが、その由来として、中田英寿がイタリアセリエAのパルマFC在籍時、同クラブの応援歌にアイーダ の「凱旋行進曲」が使用されているのを気に入ったことを自身のHPで語ったことがきっかけである、という風聞がある。ただし、実際には中田がパルマFCに 移籍した2001年より前から日本代表戦などで使用されており、1994年にビクターエンタテインメントから販売されたサッカー応援曲のCDにも収録され ているなど、応援歌として既に認知されていた。なお、パルマFCは設立当初は「我らが街の偉人ジュゼッペ・ヴェルディ」にちなんで「ヴェルディ・フット ボール・クラブ」 (Verdi Football Club) と名乗っていた。 |

1867 『ドン・カルロ』 1869 『運命の力』に改訂 1872 『アイーダ』 |

| 主要各国での初演と上演小史 イタリア 1872年2月8日、ミラノ・スカラ座にてフランコ・ファッチョの指揮によって初演された。カイロでの世界初演には赴かなかったヴェルディも、このスカラ 座公演には全精力を傾注した。当時ヴェルディの愛人となっていたと推測されているドイツ人ソプラノ歌手テレーザ・シュトルツがアイーダ役であったことも無 関係ではなかっただろう。その他、アムネリス役にはマリア・ヴァルトマン、ラダメスはジュゼッペ・カッポーニ、アモナズロはフランチェスコ・パンドル フィーニと、主要キャストがヴェルディお気に入りの一流歌手で固められる豪華配役であった。ヴェルディはシュトルツのために第3幕にアイーダの歌うロマン ツァを新たに作曲し、更に後述の如く、前奏曲を差し替える形での「序曲」も書いているが、その曲はリハーサル時にヴェルディ自身によって放棄された。結局 カイロ初演版に上記のロマンツァを加えたこの1872年版が決定稿として、現代に至るまで上演の際に用いられている。 ミラノの一般聴衆はこの新作を熱狂的に迎えたが、ワグネリズムの影響が色濃かった当時のミラノの音楽評論では(表面的には賞賛しつつも)この『アイーダ』 がグノー、マイアベーアそしてとりわけワーグナーの影響を受けている、と主張するものが数多く見られた。ワーグナーに敬意は払いつつも自らを独自の存在と 自負していたヴェルディは、当然のことながらこうした「ワーグナーの模倣」的評論に対しては不満であった。 以降のイタリア各都市での上演(1872年4月にパルマ、同7月にパドヴァ、1873年3月ナポリ、同5月アンコーナ)では、ヴェルディは上演水準の維持 に腐心することとなった。オーケストラや合唱の編成規模、舞台装置や衣装から、はては各登場人物の立ち位置、舞台上での所作までヴェルディが検討を重ね、 またそうした彼の指示は詳細にわたる「舞台指示書」としてまとめられ、リコルディ社より出版された(1873年)。ヴェルディは自分が監督できない場合に は、「舞台上の諸条件が水準を満たし、1人の指導者があらゆる責任を負うことが可能な歌劇場にのみ上演許可を与える」との上演基準を設けていたが、73年 中には上演許可の制限を解除、門戸を開くこととした。 皮肉なことに、こうして作曲者が音楽面ばかりでなく装置・演出に至るまでに全面関与して公演を行う、という方法は、ワーグナーがバイロイト祝祭劇場で自らの楽劇を上演した際のアプローチと奇妙なまで類似している。 アルゼンチン 1873年10月、ブエノスアイレスにて初演。これがエジプトとイタリア以外での初公演である。カイロ世界初演時のアイーダ役ソプラノ、アントニエッタ・アナスタージ=ポッツォーニが出演した。 アメリカ合衆国 クリーヴランドのヒッポドローム歌劇団による『アイーダ』ポスター(1908年) 1873年11月25日、ニューヨーク、アカデミー・オブ・ミュージックで初演された。高名なテノール、イタロ・カンパニーニがラダメス役を、フランス人 バリトン歌手、ヴィクトル・モレル(後に『オテロ』、『ファルスタッフ』の初演でも主要役を演じる)がアモナズロ役を務め、指揮はヴェルディお気に入りの エマヌエーレ・ムツィオであった。3か月を経ずして、フィラデルフィア、シカゴ、ミルウォーキー、ボストンでの初演もほぼ同様のキャストで行われた。 1883年にオープンしたメトロポリタン歌劇場(メト)での『アイーダ』初演は、1886年11月12日である。メトでは1884年から1891年の間、 すべてのオペラがドイツ語によって歌われたが、『アイーダ』もその例外ではなく、ドイツ語訳詞での上演であった。しかしこのドイツ語公演は不評であり、 1891年12月10日には初めて原語イタリア語での上演が行われ、同時にそれはメトでのオペラ原語上演の端緒となった。 『アイーダ』はその後1898年から1945年まで48シーズン連続で上演がなされ、現在でもメトで最も上演回数の多いオペラの一つである。2006年2月までの通算上演回数1,093回、これはプッチーニ『ラ・ボエーム』の1,178回に続いて第2位である。 オーストリア ウィーンにて、1874年4月の公演。翌1875年6月の公演では、ヴェルディ自身が指揮を行い、テレーザ・シュトルツがアイーダを歌った。 ドイツ 1874年4月、ベルリンにて。ドイツ語訳詞公演。この歌劇はヴェローナ・オペラの影響でスペクタクル・オペラとしてドイツ各地の巡回に良く使われ、大きな体育館などが会場に使われる。本物の象や大蛇・麒麟などの実際の動物が派手に登場するイベントが多い。 フランス 1880年パリ公演でタクトを執るヴェルディ 1876年4月、パリ・イタリア座にてイタリア語原語上演された。指揮はヴェルディ自身、アイーダにストルツ、アムネリスにヴァルトマン、アモナズロにパンドルフィーニと、スカラ座でのイタリア初演キャストの多くが参加した。 1875年に杮落としがなされたパリ・オペラ座(ガルニエ宮)でのフランス語訳詞公演は1880年3月になって行われた。これもヴェルディ自身が指揮し、 アイーダはガブリエル・クラウス、アムネリスにロジーヌ・ブロシュ、ラダメスはアンリ・セリエ、アモナズロはヴィクトル・モレルというキャストであった。 バレエを重視するオペラ座のことゆえ、ヴェルディも第2幕のバレエ音楽を大幅に拡充してグランド・オペラ的色合いをより濃くしている。このオペラ座公演 は、興行収入的にも評論上も大成功であった。 イギリス 1876年6月22日、ロンドン・コヴェント・ガーデン王立歌劇場にて初演。アイーダは当時の高名なプリマ・ドンナであったアデリーナ・パッティが歌った が、ヴェルディはこの配役に必ずしも満足でなかった(パッティはドニゼッティ『ランメルモールのルチア』のルチアなどコロラトゥーラ役で有名であり、声質 的にアイーダ向きではなかった)こともあり、ロンドン初演への招待を断ったという。 日本 抜粋の上演は早くから行われていたと考えられるが、本格的な公演としては1919年9月1日より東京・帝国劇場にて行われた「ロシア大歌劇団」のロシア語 訳詞公演が日本初演とされている。同歌劇団はロシア革命の混乱から逃れようとしたロシア人歌手、管弦楽団員を中心として結成され、ウラジオストクを中心に アジア・アメリカでの旅回り公演を重ねていたもの。当時の日本語プログラムでは「彼得倶羅土(ペトログラード)、莫斯科(モスクワ)両歌劇座大歌劇」と記 載してあり、まるで引越公演のような印象すら与える。事実、主役級の歌手のうちにはペトログラード(サンクトペテルブルク)やモスクワでの舞台経験を重ね た好歌手もいたが、合唱、舞台装置などはかなり貧弱なものであったらしい。 日本人を中心とした本格的な上演は1941年5月26日から歌舞伎座で行われた藤原歌劇団の全3回公演(日本語訳詞)が最初であった。アイーダには井崎嘉 代子、磯村澄子、ラダメスに藤原義江、アムネリスに佐藤美子、齋田愛子を配し、指揮はマンフレート・グルリット(日本でのオペラ初指揮)、管弦楽は中央交 響楽団である[1]。うち5月28日の公演はJOAKによって部分的に生中継放送も行われた。 野外オペラ公演 2011年、イスラエルのマサダで開かれた音楽祭に於ける舞台情景 第1幕第2場(神殿の場)、第2幕第2場(凱旋の場)などスペクタクル的要素にも富んでいる『アイーダ』は、野外オペラ公演において好んで取り上げられる曲目でもある。 『アイーダ』野外公演のもっとも初期のものとして記録に残るのは、1912年にエジプト・クフ王のピラミッドの麓で行われた公演である。これは炎天下での演奏であり、舞台は土盛りして整地したもので、数百人に及ぶエキストラが用いられたという。 ヴェローナ市街に残る古代ローマ時代の闘技場遺跡・アレーナ・ディ・ヴェローナでは、1913年のヴェルディ生誕100周年を記念して野外オペラ公演(ア レーナ・ディ・ヴェローナ音楽祭)が開始され、その第1回は『アイーダ』であった。今日でも『アイーダ』は最も人気の高い演目の一つで、凱旋の場でゾウを 登場させる、第3幕(ナイル河畔の場)では舞台上の水路に小舟を浮かべて歌手をそこに載せる等、視覚的にも愉しみの多い舞台がみられる。1997年の公演 では、マリエットのデザインしたカイロ初演時の衣装に、1913年のアレーナ初演での舞台装置(ただし、ともに再製作したもの)を組み合わせた古典的な演 出を行った。 1919年には、当時絶大な人気を誇ったテノール歌手エンリコ・カルーソーのメキシコシティ訪問にあわせ、サッカー競技場で野外オペラ公演が行われ、サン =サーンス『サムソンとデリラ』等と共に『アイーダ』が上演された。この時カルーソーが受け取ったギャラは、彼の生涯でも最高水準だったという。拡声装置 等のない時代のことゆえ、音楽はほとんど聴き取れなかったというが、聴衆(というより観客)は「カルーソーを見た」ことに満足して帰途に着いた。 アメリカでも『アイーダ』はしばしば野外オペラの演目として採り上げられた。その最も初期のものは、ブルックリン・ドジャースの本拠地であったニューヨーク・ブルックリンのエベッツ・フィールドで1925年に行われた公演である。 日本では1950年代に国立代々木競技場、甲子園球場、大阪スタヂアムで野外公演が行われている[2][3]。その後、東京ドーム落成記念として1989 年同場所で公演が行われた(主催日本テレビグループ、協賛丸井)[4]。同年代々木体育館でもアレーナ・ディ・ヴェローナの引越し公演が行われ、テレビ中 継も行われた(主催アサヒビール、フジテレビ、)[5]。 アレーナ・ディ・ヴェローナと同じく古代ローマ時代の遺跡であるローマ市内カラカラ大浴場でも1937年から野外オペラ公演が行われ、そこで『アイーダ』は中心演目の一つである。同浴場の崩落の危険のため、1993年から公演は中断していたが、2003年に復活している。 近年の『アイーダ』野外公演の観客動員記録と考えられているのは、2001年9月21日、スタッド・ド・フランスでの約7万人という。 |

|

| アイーダ・トランペット ヴェルディは音楽的に「エジプト的なもの」を取り入れようと考えていた。彼はまず楽器史関連書籍にあった「エジプトの笛」なる記述に関心を寄せ、現物を確 認しようとフィレンツェの博物館にまで赴いている。この時はその笛が、ヨーロッパで当時普通に使われていた羊飼いの呼笛と大差ないものであることに落胆し ただけだった。 ヴェルディは作曲にあたってデュ・ロクルを通してマリエット・ベイに古代エジプト文化等について尋ね、またリコルディ社にも詳しい調査を依頼するなど、様々な方法を駆使してエジプト文化についてかなり綿密な時代考証を重ね、それら知識を咀嚼した上で作曲を進めた。 その後(1870年7月頃)ヴェルディは、凱旋の場で「エジプト風」のトランペットを導入し、行進曲を添えることを考えた。モデルとなったのはルーヴル美 術館に収蔵された唯一の現物、並びに様々の壁画に描かれた長管の楽器であったと考えられる。特注されたこれら「アイーダ・トランペット」は管長約1.2m の長大なものであり、舞台で6本揃えば異国情緒を演出するには十分な偉容である。スカラ座でのイタリア初演後数年間は、これらトランペット6本1組は『ア イーダ』総譜と共にリコルディ社から各劇場に公演の都度貸与され、それを使用することが公演の付帯条件とされていた。このように見せ場も設けながらヴェル ディは彼独自のエジプト音楽を作りあげ、傑作へと昇華させた。 異国情緒、綿密な時代考証といった「こだわり」はパリの「グランド・オペラ」様式の延長線上に『アイーダ』があることを示している。しかし、ヴェルディの 没後1922年になってツタンカーメン王の墓から発見されたトランペット状の管楽器は、管長50cm内外の比較的短いものばかりであり、ヴェルディらの考 証作業も(考古学的観点からは)不十分だった、ということになる。 |

|

| アイーダ・シンフォニア(序曲) 『アイーダ』のスカラ座初演時には、カイロ初演時の前奏曲に差し替えられる形で"シンフォニア"(序曲)が付けられる予定であった。これはオペラの各場面 から5つの主題を(時系列的に)構成するものとして作曲されたが、結局その曲は放棄された。ヴェルディの書簡には「ミラノでのリハーサルで序曲を試み、 (スカラ座の)オーケストラもその内容をよく理解してくれたが、彼らの技量がしっかりしているぶん、内容の空疎さが明らかになってしまった」とあり、簡潔 な前奏曲を内容的に上回ることができなかったことがヴェルディがこの序曲を用いなかった理由とみられる。 初演から70年近く経た1940年3月30日に、アルトゥーロ・トスカニーニ指揮NBC交響楽団によってこの序曲が初演(放送公演)された。1913年、 ヴェルディ生誕100周年時にサンターガタのヴェルディ親族から同曲の譜面を示されたことを機に、トスカニーニは演奏を熱望し、ついにこの初演時にだけ持 ち出しを許可された。しかし演奏直後、再び親族の手によって封印されてしまうこととなる。 トスカニーニと米国にこの「世界初演」の功を奪われたことを不快に思ったムッソリーニのイタリアでも、「ヴェルディ展」の開幕式の一環として同年6月4 日、ベルナルディーノ・モリナーリ指揮、サンタ・チェチーリア国立アカデミー管弦楽団の演奏で急遽ヨーロッパ初演がなされた(オペラ・ファンであったムッ ソリーニ自身、この演奏会の聴衆であり、一説にはこの演奏自体が彼の命令によるという)。 これらの演奏の後、この曲を指揮したのはクラウディオ・アバド、リッカルド・シャイーらである。アバドはトスカニーニ盤から楽譜を起こし、1977年にス カラ座のオーケストラにより演奏した(コンサート形式)。一方、シャイーは音楽学者でピアニストのピエトロ・スパーダが起こした版を使用して演奏した。 上記の理由により、『アイーダ』では序曲を使用することを諦めたヴェルディであったが、年を経た次作の『オテロ』(1887年)でもシンフォニアを捨てき れなかったのか、一応は作曲している。しかし、こちらも最終的には使用はされなかった(これもシャイーがレコーディングしている)。 |

|

| ミュージカル →「アイーダ (ミュージカル)」および「王家に捧ぐ歌」を参照 |

|

| 歌舞伎 2008年、八月納涼大歌舞伎・第三部で『野田版 愛陀姫(あいだひめ)』という題で上演された。作・演出は野田秀樹、出演は中村勘三郎ほか。舞台設定を戦国時代、斎藤道三が治める美濃に移して翻案、役名 も愛陀姫(アイーダ)、木村駄目助座衛門(ラダメス)といった具合に変えられている。勘三郎演じる濃姫(アムネリス)の悲恋に主軸が置かれた物語になって いる。 |

|

| 関連項目 弦楽四重奏曲 (ヴェルディ) - 1873年作曲。アムネリスの動機を使用した。 パルマ・フットボール・クラブ - イタリアパルマ市に本拠を置くサッカークラブ。応援歌が「アイーダ」の「凱旋行進曲」。 斎藤晴彦 - 日本ハムのフライドチキン「チキチキボーン」のCMで、「凱旋行進曲」に歌詞をつけて歌っている。 "Aida" Marcha Triunfal -Mp3 Techno Cover 6923840, Legran Studio Composers"I Love Classics Album |

|

| 参考文献 Aïda 総譜、ドーヴァー社、1989年 Julian Budden, "The Operas of Verdi (Volume 3)", Cassell, (ISBN 0-3043-1060-3) Charles Osbone, "The Complete Operas of Verdi", Indigo, (ISBN 0-575-40118-4) Clyde T. McCants, "Verdi's Aida -- A Record of the Life of the Opera On and Off the Stage", McFarland, (ISBN 0-7864-2328-5) アッティラ・チャンバイ+ティートマル・ホラント(編)『アイーダ(名作オペラブックス13)』音楽之友社 (ISBN 4-276-37513-4) 『最新名曲解説全集19 歌劇II』音楽之友社、1980年、249-257頁 『スタンダード・オペラ鑑賞ブック[2]イタリア・オペラ 下』音楽之友社=編 1998年「アイーダ」191-207頁・項目執筆:河合秀朋 永竹由幸『ヴェルディのオペラ――全作品の魅力を探る』音楽之友社 (ISBN 4-2762-1046-1) 佐川吉男『名作オペラ上演史』芸術現代社 (ISBN 4-87463-173-8) |

|

| https://x.gd/X94ju |

リ ンク

文 献

そ の他の情報

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

☆

☆

☆