クリオーリョ/クリオージョ

Criollo

Fermín Francisco de Carvajal Vargas, Duque de San Pedro. Criollo nacido en la Capitanía General de Chile.

☆クリオージョとは、スペイン時代から、旧スペイン領アメリカおよびフィリピンで生まれたヨーロッパ人、あるいはその子孫を指す言葉だ。 また、クリオージョ主義という言葉は、ヌエバ・エスパーニャにおける主要な政治・教会職の運動を指す。この状況は、反乱運動の勃発と独立の達成に決定的な役割を果たした。 18世紀半ば、スペイン出身のクリオージョは商業と農地の大部分を支配していたため、大きな経済力と高い評価を得ていたが、スペイン生まれの人々に主要な政治的地位を奪われていた。[1]★クリオーリョ/クリオージョ(Criollo)についてのスペイン語ウィキペ ディア

ス ペイン語ウィキペディアの記事についての問題:この記事またはセクションには参考文献があるが、検証可能性を補完するためにさらに情報が必要だ。 情報源を探す:「クリオージョ」 – ニュース · 書籍 · 学術 · 画像 この通知は2022年9月14日に掲載された。 この記事またはセクションはウィキ化が必要だ。スタイル規定に準拠するよう編集してほしい。 この通知は2022年9月14日に掲載された。

| Criollo es un

término usado desde la época de los españoles para designar a nacidos o

descendientes de europeos nacidos en los antiguos territorios y

provincias españolas de América y Filipinas. También se usa el término criollismo para designar al movimiento de los principales cargos políticos y eclesiásticos en Nueva España, situación determinante para el estallido del movimiento insurgente y la consumación de la independencia. A mediados del siglo xviii los criollos de origen español controlaban buena parte del comercio y de la propiedad agraria, por lo que tenían un gran poder económico y una gran consideración, pero estaban desplazados de los principales cargos políticos en favor de los nacidos en España.[1]  Fermín Francisco de Carvajal Vargas, Duque de San Pedro. Criollo nacido en la Capitanía General de Chile. |

クリオージョとは、スペイン時代から、旧スペイン領アメリカおよびフィ

リピンで生まれたヨーロッパ人、あるいはその子孫を指す言葉だ。 また、クリオージョ主義という言葉は、ヌエバ・エスパーニャにおける主要な政治・教会職の運動を指す。この状況は、反乱運動の勃発と独立の達成に決定的な 役割を果たした。 18世紀半ば、スペイン出身のクリオージョは商業と農地の大部分を支配していたため、大きな経済力と高い評価を得ていたが、スペイン生まれの人々に主要な 政治的地位を奪われていた。[1]  フェルミン・フランシスコ・デ・カルバハル・バルガス、サン・ペドロ公爵。チリ総督府で生まれたクレオール人。 |

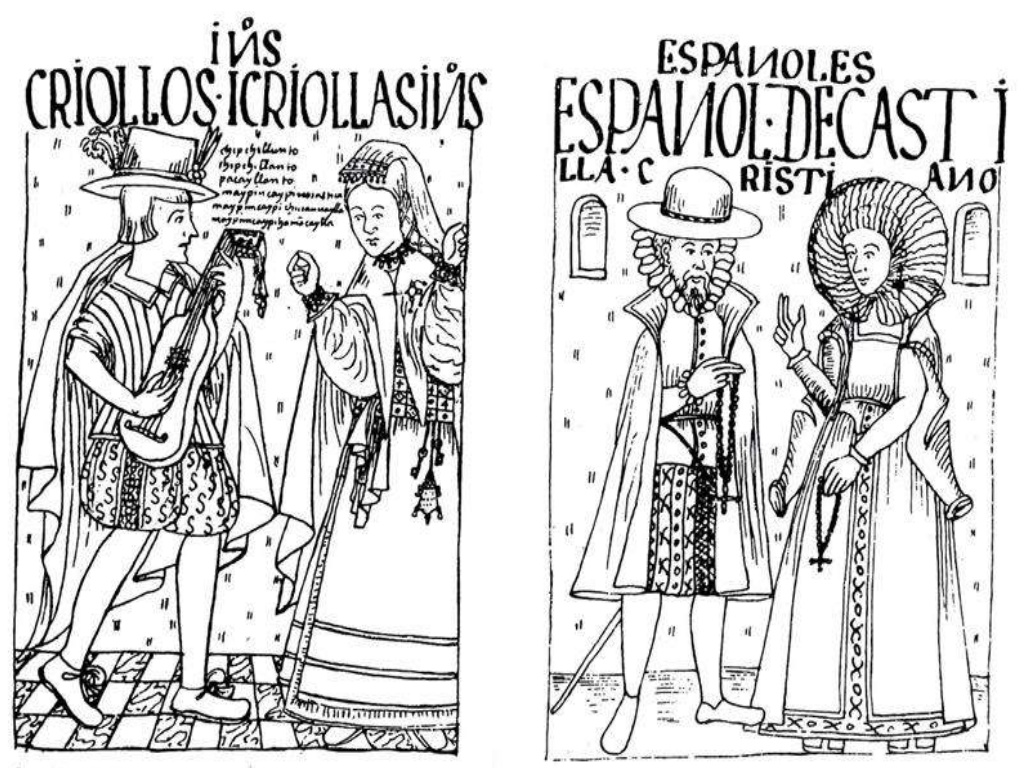

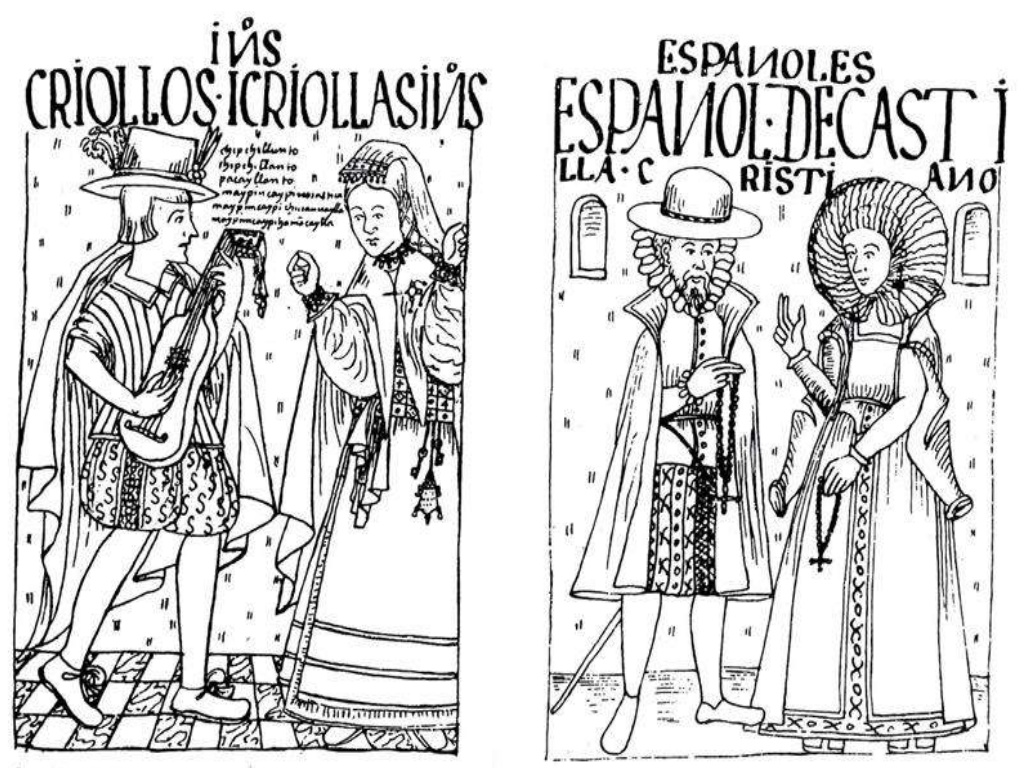

Historia Los españoles y sus descendientes nacidos en América conformaban el alto grupo social en la colonia. Dibujo de la Nueva corónica y buen gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala, siglo xvi. Criollo es una palabra que deriva del verbo «criar»; por ello, un criollo es una persona que se ha criado en un determinado territorio. En tiempos coloniales recibía el adjetivo de criollo todo aquel que tuviera todos sus linajes de origen foráneo o europeo. Por ejemplo, padre y madre de origen español, aunque nacido fuera de la «metrópoli»; esta sola circunstancia hacía que los criollos, aunque pudieran tener muchos privilegios respecto a las otras «castas coloniales», se encontraran en desventaja ante las prerrogativas de los administradores coloniales provenientes de Europa. Una razón de peso significativo es que muchos de estos se autoclasifican blancos. Este problema se produce desde los llamados países de mayoría nativo-mestiza hasta los países de mayoría criolla. Una de las razones antropológicas para entender este fenómeno histórico en Latinoamérica se da por las relaciones interraciales en las colonias que sirvieron de base cultural para el subcontinente. [cita requerida] Bajo la definición de criollo como persona nacida y criada en América y con origen europeo (padre y madre de linaje europeo, por ejemplo), el primer criollo debería ser el conquistador e hidalgo Hernando Arias de Saavedra nacido en 1564 e hijo de Martín Suárez de Toledo y María de Sanabria Calderón. Sin embargo, algunas fuentes sostienen que el caudillo Snorri Thorfinnsson nacido en 1007, hijo de Þorfinnr Karlsefni y Guðríðr Þorbjarnardóttir; nacido en Vinland, territorio de vikingos ubicado, actualmente, en Canadá fue el primer criollo de la historia. En el siglo xviii se fueron ahondando en las colonias españolas de América las diferencias entre criollos (o españoles americanos) y españoles peninsulares (nacidos en España), debido a que los Borbones les quitaron poder político a los primeros en beneficio de los segundos, nombrando en los cargos solo a peninsulares. Ello derivó en una activa competencia, y en un enfrentamiento que fue aumentando a lo largo del siglo. Algunos testigos así lo señalaban en la década de 1741: No deja de parecer cosa impropia... que entre gentes de una nación, una misma religión, y aún de una misma sangre, haya tanta enemistad, encono y odio, como se observa en el Perú, donde las ciudades y poblaciones grandes son un teatro de discordias y continua oposición entre españoles y criollos(...) Basta ser europeo o chapetón, como le llaman en el Perú, para declararse contrario a los criollos; y es suficiente el haber nacido en las Indias para aborrecer a los europeos...[2] Al mismo tiempo, durante todo el siglo xviii se fue produciendo la confluencia entre indígenas, mestizos, mulatos, morenos, negros, etc., vale decir, las llamadas castas inferiores con los criollos, debido a la afinidad que se iba estableciendo entre ellos: Los criollos, lejos de ser aborrecidos, eran respetados, y por muchos también amados; los indios los llaman viracocha, como el nombre de un inca de ellos. Nacidos entre los indios, amamantados por sus mujeres, hablando su lengua, habituados a sus costumbres, arraigados en el suelo por la permanencia de dos siglos y medio y convertidos casi en un mismo pueblo, los criollos, repito, no tenían por lo general sobre los indios sino una influencia beneficiosa. Maestros de los indios en la religión, los párrocos y sacerdotes, criollos en su mayor parte, estaban siempre en conflicto con los gobernadores españoles para proteger a los indios; las casas de los criollos eran un asilo seguro para aquellos que, admitidos a la servidumbre doméstica, encontraban un destino muy dulce y muchas veces afortunado. Obsérvese bien, finalmente, que los criollos, no siendo más aquellos intrépidos conquistadores que todo lo sacrificaron a la sed del oro, ni aquellos que sucesivamente fueron llevados por la misma pasión a esos remotos climas, son en consecuencia más dóciles a las voces de la naturaleza y de la religión.[3] Por eso, después de reprimir la sublevación tupamarista de 1780 en el Perú, se comenzó a evidenciar contra los criollos mala voluntad de parte de la Corona Española, especialmente por la Causa de Oruro juzgada en Buenos Aires, y también por la demanda entablada contra el Dr. Juan José Segovia, nacido en Tacna, y el Coronel Ignacio Flores, nacido en Quito, quien había ejercido como Presidente de la Real Audiencia de Charcas y había sido Gobernador Intendente de La Plata (Chuquisaca o Charcas, actual Sucre).[4] |

歴史 スペイン人とアメリカ大陸で生まれたその子孫は、植民地社会の上層階級を構成していた。フェリペ・グアマン・ポマ・デ・アヤラによる『新年代記と良政』の 挿絵、16世紀。 クリオージョという言葉は、動詞「criar(育てる)」に由来する。したがって、クリオージョとは、特定の地域で育った人を指す。植民地時代、その血統 がすべて外国またはヨーロッパに由来する者は、すべてクリオージョという形容詞で呼ばれていた。例えば、両親がスペイン出身で、「母国」以外で生まれた場 合、この事実だけで、クリオージョは他の「植民地カースト」に比べて多くの特権を持っていたにもかかわらず、ヨーロッパから来た植民地行政官の特権に対し て不利な立場に置かれた。 重要な理由としては、彼らの多くが自らを白人と分類していることが挙げられる。この問題は、いわゆる先住民・メスティーソが多数を占める国から、クリオー ジョが多数を占める国まで、あらゆる国で発生している。ラテンアメリカにおけるこの歴史的現象を理解する上での人類学的理由の一つは、この大陸の文化的基 盤となった植民地における異人種間の関係にある。[要出典] アメリカ大陸で生まれ育ち、ヨーロッパの血を引く(例えば、両親がヨーロッパ系の血筋である)人物をクリオージョと定義すると、最初のクリオージョは、 1564年に生まれた征服者であり貴族であるエルナンド・アリアス・デ・サアベドラであり、彼はマルティン・スアレス・デ・トレドとマリア・デ・サナブリ ア・カルデロンの息子である。しかし、1007年に生まれた、トールフィン・カールセフニとグドリッド・トールビャルナルドッティルの息子である、ヴァイ キングの領地、現在のカナダにあるヴィンランドで生まれた、首長スノリ・トールフィンソンが、史上初のクリオールだったと主張する情報源もある。 18世紀、スペインのアメリカ植民地では、クリオージョ(アメリカ大陸生まれのスペイン人)とスペイン本土生まれのスペイン人との間の格差が深まった。こ れは、ブルボン王朝が、クリオージョから政治的な権力を奪い、スペイン本土生まれのスペイン人にのみ役職を任命したためである。その結果、激しい競争と対 立が生まれ、その対立は18世紀を通じて激化していった。1741年代、いくつかの証言がそれを指摘している。 ある国の人々、同じ宗教、さらには同じ血を引く者たちの間に、ペルーで見られるような、これほどの敵意、憎しみ、憎悪が存在するというのは、不適切なこと のように思える。ペルーでは、大都市や大都市は、スペイン人とクリオージョたちの間の不和と絶え間ない対立の舞台となっている(...)。ヨーロッパ人、 あるいはペルーで言うところのチャペトンであるだけで、クリオージョに対する敵意を表明するのに十分だ。そして、インディアスで生まれただけで、ヨーロッ パ人を嫌悪するのに十分だ...[2] 一方、18世紀を通じて、先住民、メスティーソ、ムラート、モレノ、黒人など、いわゆる下層カーストとクリオージョの間には、両者の間に親和性が生まれて きたため、融合が進んだ。 クリオージョたちは嫌われるどころか、尊敬され、多くの人々から愛さえされていた。インディオたちは彼らを、インカの王の名前である「ビラコチャ」と呼ん でいた。インディオたちの間で生まれ、インディオの女性たちに育てられ、インディオの言語を話し、インディオの習慣に慣れ、2世紀半もの間この地に根を下 ろし、ほとんど同じ民族となったクリオージョたちは、繰り返しになるが、インディオたちに良い影響しか与えていなかった。インディオたちに宗教を教える司 祭や神父たちは、そのほとんどがクリオージョであり、インディオたちを守るためにスペインの総督たちと常に対立していた。クリオージョたちの家は、家僕と して雇われた者たちにとって、非常に恵まれた、そして多くの場合幸運な運命を見つけることができる、安全な避難所だった。最後に、クリオージョたちは、も はや金への渇望のためにすべてを犠牲にした勇敢な征服者たちではなく、また、その情熱に駆られてこれらの辺境の地へと次々に連れてこられた者たちでもない ため、自然と宗教の声にもっと従順であることに留意すべきだ。[3] そのため、1780年にペルーで起こったトゥパマリストの反乱を鎮圧した後、スペイン王室はクリオージョたちに対して悪意を示すようになった。特に、ブエ ノスアイレスで裁かれたオルロ事件や、タクナ生まれのフアン・ホセ・セゴビア博士に対する訴訟、 また、キト生まれのイグナシオ・フローレス大佐は、チャルカス王立審問所の所長を務め、ラ・プラタ(チュキサカまたはチャルカス、現在のスクレ)の知事で もあった。[4] |

| Ejemplos de uso moderno Argentina y Uruguay En Argentina y Uruguay, países que recibieron una inmigración muy fuerte de españoles e italianos entre 1880 y 1930, así como otras migraciones anteriores y posteriores, la denominación de criollo, se documenta desde el siglo xvi para indicar a los nativos del país de raza caucásica: un hijo de españoles nacido en el país era un criollo. Tal denominación fue cambiando hasta emplearse para designar a los descendientes de personas que habitaron el país (y conformaban parte de su sociedad, ya que los pueblos indígenas conformaban sus propias sociedades aparte) desde la época anterior a la de la oleada inmigratoria, independientemente de su raza, diferenciándose así de los descendientes de inmigrantes llegados a partir de mitad y sobre todo finales del siglo xix (mediterráneos en su gran mayoría), cuyos descendientes criollos conforman una importante porción de la población argentina y una incluso mucho mayor en la uruguaya (aunque con el tiempo fueron mezclándose con la población autóctona criolla y, luego, con grupos procedentes de migraciones más recientes). Debido al cierto grado de mestizaje que poseían en su linaje una parte de los descendientes de españoles en la región en el siglo xix, algunos de los criollos no eran descendientes únicamente de blancos, tal como en el significado original del término, sino también, en alguna medida, de amerindios y negros. Brasil En Brasil el término crioulo designa personas negras o mestizas de negros. En el siglo xix, los esclavos podrían ser criolos (los nacidos en Brasil) o africanos (nacidos en África, que podrían no hablar portugués ni conocer las costumbres de la nueva tierra). Por tanto, en el Brasil, el término crioulo nunca es usado para designar personas blancas, al contrario del resto de América Latina. Colombia, Ecuador y Venezuela En Venezuela, Ecuador y Colombia, según el discurso oficial el término de criollo en el habla vernácula significa idílicamente «de la tierra nuestra» y es un término supuestamente inclusivista que se aplica a todos los ciudadanos, quienes son «criollos» sin importar su región de origen. Según esta línea oficial de la censura racial «vernácula», el rótulo de «criollo» se debe llevar con orgullo porque históricamente se asumen de facto los vínculos y herencia española y amerindia en una suerte de mestizaje que hace desaparecer las razas para fundirlas en una sola o «criolla». Según esta versión, desde el momento de la independencia se estaba gestando una nación criolla con identidad y orgullo patrio. Es decir, de acuerdo a la letra oficial todo el legado nativo de la Gran Colombia se funde con el colonial en lo criollo. Otro uso de la palabra criollo es para la gallina criolla, que es más pequeña y que se degusta al preparar el sancocho de gallina criolla. Algo similar ocurre con el pato criollo (Cairina moschata domestica) que es el pato doméstico originario de América tropical, domesticado por los indígenas desde tiempos precolombinos. En estos casos, el término criollo significa vernáculo o autóctono, que es la acepción más común de la palabra en estas latitudes. Francia y Portugal En Francia se denominó tradicionalmente «créole» al blanco nacido en cualquiera de sus colonias, aunque no fuese en América. Todavía en las excolonias francesas (como Haití o Quebec) o en las actuales dependencias francesas (Guayana francesa, Martinica, Reunión, Mayotte, Nueva Caledonia, etc.) se denomina créole a la lengua basada en el francés aunque localmente diferenciada de tal idioma o a las formas de cultura o a las personas (casi siempre mestizas) en las que predominan los orígenes franceses. En las excolonias portuguesas de África (independizadas en el año 1974) la palabra criollo (creol, crioulo) ha tendido a designar a las poblaciones homogeneizadas de «blancos» o «caucásicos» con melanoafricanos o «negros», es decir de los llamados tradicionalmente y vulgarmente «mulatos», esto se nota especialmente en Cabo Verde donde toda la población es miogénica de caucásicos europeos y melanoafricanos o africanos «negros». Perú En Perú el término «criollo» ha seguido un curso diferente. Tiene varios significados, muchos cuales carecen de valor racial, social o étnico.[5] Generalmente se usa como adjetivo calificativo para la música de la región de la costa, específicamente con géneros como «vals criollo» o marinera o tondero, u otros con fuertes orígenes afroperuanos, tales como el festejo u otros. Conocidos intérpretes de esta música tienen nombres como Los Embajadores Criollos, Los Troveros Criollos, Las Criollitas y otros. Se usa además para calificar la «comida criolla» o comida típica de la región de la costa peruana como el «ceviche», o tal vez «chupe de camarones» o la «jalea», etc. También en Perú tiene otro significados de uso muy común. Este significado alude al facilismo y picardía de manera similar al caso argentino, llamando en Perú también a este aspecto «picardía criolla», «viveza criolla», «viveza», «ley del vivo», «criollada», etc. Ejemplo: «me hicieron una criollada» para decir «me estafaron». Según algunos esta acepción del vocablo criollo, que tiene uso muy común y aceptado en el Perú, se originó por las costumbres de los descendientes de españoles de viajar por el interior del país donde tomaban con engaños las posesiones de los habitantes locales incluidas sus hijas, mujeres y/o bienes materiales, confiados en la credulidad de los nativos, siendo los culpables inmunes a la ley o la justicia por la corrupción existente, también practicada por «criollos». Sin embargo, en el pueblo, hay un sentimiento de orgullo en decirse «criollo» o persona del pueblo. En este sentido, el «criollo» es el hombre común costeño, criado en cultura popular, comiendo comida criolla y escuchando música criolla, con un orgullo de su herencia española, afroperuana o mestiza, en contraposición a los de clases altas con tendencias eurófilas y amantes de influencias extranjeras, especialmente de Estados Unidos. El «núcleo duro» de lo «criollo» está restringido a los valles agrícolas del litoral peruano y las ciudades aledañas, tales como Piura, Chiclayo, Trujillo, Lima e Ica. En cada lugar ha adoptado formas propias con variados elementos culturales, actualmente con una fuerte influencia mestiza y morena en el norte y un dominante elemento africano en Lima y el Sur Chico. Desde épocas coloniales, la composición etnocultural en la costa peruana ha variado dependiendo de la región. Por ejemplo, el elemento africano estaba concentrado en el sur en la Provincia de Cañete y el Departamento de Ica o en la costa norte en Lambayeque y Piura, hecho que ha dado un carácter único a esas áreas. En dichas regiones existían los grandes fundos de explotación agropecuaria que estaban en manos de descendientes de españoles y de otros europeos, así como sus artesanos. La dinámica de la relación entre el elemento europeo y africano en el Perú amerita un estudio más riguroso, pero cabe mencionar que esta relación se gesta de manera asimétrica para perpetuar el dominio racial del blanco. Lejos de crear una integración, resulta en la exclusión y marginación del componente mestizo e indígena por el uso de los afroperuanos de la costa y de las urbes, quienes son utilizados como fuerza de choque para proteger al blanco contra el cobrizo y el negro. Quienes se prestan a su labor de guachimanes (derivado de watchman), aplican la selección racial en los lugares de acceso público, como centros de entretenimiento, clubes, etc. |

現代の使用例 アルゼンチンとウルグアイ アルゼンチンとウルグアイは、1880年から1930年にかけてスペイン人やイタリア人による大規模な移民を受け入れた国であり、それ以前やその後にも移 民が流入した。この国では、16世紀から「クリオージョ」という呼称が、白人の国生まれの者を指す言葉として記録されている。つまり、スペイン人の子供が この国で生まれた場合、その子はクリオージョと呼ばれたのである。この呼称は、移民の波が来る前からこの国に住んでいた人々(先住民は別の社会を形成して いたため、この国の社会の一部を構成していた)の子孫を指すように変化していった。人種に関係なく、19世紀半ば、特に19世紀後半から到着した移民の子 孫とは区別された。(その大半は地中海出身者)の末裔である。クリオージョの末裔は、アルゼンチン人口の重要な部分を占め、ウルグアイではさらに大きな割 合を占めている(ただし、時間の経過とともに、彼らは先住のクリオージョ層、そしてその後、より最近の移民グループと混血していった)。19世紀のこの地 域では、スペイン人の子孫の一部が一定のメスティサッヘの血筋を持っていたため、クリオージョの中には、この用語の本来の意味である白人のみの子孫ではな く、ある程度、アメリカ先住民や黒人の子孫もいた。 ブラジル ブラジルでは、クリオージョという用語は、黒人またはメスティーソの人々を指す。19世紀、奴隷はクリオウロ(ブラジル生まれ)またはアフリカ人(アフリ カ生まれで、ポルトガル語を話せず、新しい土地の習慣を知らない場合もあった)であった。したがって、ブラジルでは、クリオウロという用語は、他のラテン アメリカ諸国とは異なり、白人を指すために使用されることは決してない。 コロンビア、エクアドル、ベネズエラ ベネズエラ、エクアドル、コロンビアでは、公式見解によれば、現地語におけるクリオウロという用語は、理想的に「我々の土地の」という意味であり、出身地 域に関係なく、すべての市民が「クリオウロ」である、包括的な用語であるとされている。この「現地語」による人種的検閲の公式見解によれば、「クリオー ジョ」というレッテルは誇りを持って受け入れるべきものであり、それは歴史的に、スペインとアメリカ先住民との結びつきや遺産が、人種を消滅させて単一の 「クリオージョ」という人種に融合させる、一種のメスティサッヘとして事実上認められているからだという。この説によれば、独立の瞬間から、愛国心と誇り を備えたクリオージョの国家が形成されつつあった。つまり、公式見解によれば、大コロンビアの先住民の遺産はすべて、クリオージョという形で植民地時代の 遺産と融合したのである。 クリオージョという言葉は、より小型の鶏であるクリオージョ鶏にも用いられる。クリオージョ鶏は、サンコチョ・デ・ガリーナ・クリオージョ(クリオージョ 鶏のサンコチョ)の材料として食される。同様のことが、熱帯アメリカ原産の家鴨である「クリオージョ鴨(Cairina moschata domestica)」にも見られる。この鴨は、コロンブス以前より先住民によって家畜化されていた。これらの場合、「クリオージョ」という言葉は、この 地域では最も一般的な意味である「土着の、自生する」を意味する。 フランスとポルトガル フランスでは、アメリカ大陸以外であっても、その植民地で生まれた白人は伝統的に「クレオール」と呼ばれてきた。今でも、フランスの旧植民地(ハイチやケ ベックなど)や現在のフランス領(フランス領ギアナ、マルティニーク、レユニオン、 マヨット、ニューカレドニアなど)では、フランス語を基盤としつつも現地で差別化された言語、あるいはフランス系の血筋が優勢な文化や人々(ほとんどの場 合メスティーソ)を指す言葉として、クレオールという言葉が使われている。 アフリカの旧ポルトガル植民地(1974年に独立)では、「クレオール(creol、crioulo)」という言葉は、「白人」または「コーカサス人」と メラノアフリカ人または「黒人」、つまり伝統的かつ俗に「ムラート」と呼ばれる人々が混血した、均質化された人口を指す傾向がある。これは特にカーボベル デで顕著であり、その人口はすべてヨーロッパ系白人とメラノアフリカ人、つまり「黒人」のアフリカ人の混血である。 ペルー ペルーでは、「クリオージョ」という用語は異なる経緯をたどってきた。この用語にはいくつかの意味があり、その多くは人種的、社会的、民族的な意味合いを 持たない。[5] 一般的に、この言葉は海岸地域の音楽、具体的には「ワルス・クリオージョ」やマリーネラ、トンデロなどのジャンル、あるいはフェステホなどのアフリカ系ペ ルー人の影響が強いジャンルを形容する形容詞として使われる。この音楽の有名な演奏者には、ロス・エンバホレス・クリオージョス、ロス・トロベロス・クリ オージョス、ラス・クリオリータスなどがいる。また、「クリオージョ料理」や、ペルー沿岸地域の代表的な料理である「セビチェ」や「シュペ・デ・カマロ ン」、「ハレア」などを形容するためにも使われる。 ペルーでは、他にもよく使われる意味がある。この意味は、アルゼンチンと同様、ずる賢さや悪賢さを指し、ペルーでは「ピカルディア・クリオージャ」、「ビ ベサ・クリオージャ」、「ビベサ」、「レイ・デル・ビボ」、「クリオージャダ」などとも呼ばれる。例:「クリオージャダをされた」は「だまされた」という 意味だ。一部の人によると、ペルーで非常に一般的かつ広く受け入れられているこの「criollo」という言葉の意味は、スペイン人の子孫たちが国内を旅 し、現地住民の娘や妻、財産などを騙して奪った習慣に由来している。彼らは、現地住民の騙されやすさを利用し、腐敗が蔓延していたため、法律や司法の追及 を免れていた。しかし、民衆の間では、「クリオージョ」、つまり民衆の一員であることを誇りに思う気持ちがある。この意味で、「クリオージョ」とは、大衆 文化の中で育ち、クリオージョの料理を食べ、クリオージョの音楽を聴き、スペイン、アフリカ系ペルー人、あるいはメスティーソの遺産を誇りに思う、海岸沿 いの普通の男のことだ。これは、親欧米的で、特にアメリカ合衆国などの外国の影響を愛する上流階級とは対照的である。 「クリオージョ」の「中核」は、ペルー沿岸部の農業地帯と、ピウラ、チクラヨ、トルヒーリョ、リマ、イカなどの周辺都市に限定されている。各地域では、さ まざまな文化的要素を取り入れて独自の形態を確立しており、現在では北部ではメスティーソやモレノの影響が強く、リマやスル・チコではアフリカ系の要素が 支配的である。植民地時代以来、ペルー沿岸部の民族文化的構成は地域によって異なっている。例えば、アフリカ系の要素は南部カニテ県やイカ県、あるいは北 部沿岸のランバイエケ県やピウラ県に集中しており、これらの地域に独特の特徴を与えている。これらの地域には、スペイン人やその他のヨーロッパ人の子孫、 そして職人が所有する大規模な農場があった。ペルーにおけるヨーロッパ系とアフリカ系の関係性の力学は、より厳密な研究が必要だが、この関係は白人の人種 的支配を永続させるために非対称的に形成されていることは言及しておくべきだろう。統合をもたらすどころか、海岸部や都市部のアフリカ系ペルー人が、白人 を褐色人種や黒人から守るための衝撃部隊として利用されることで、メスティーソや先住民が排除され、疎外される結果となった。警備員(watchman に由来)としての仕事に従事する者たちは、娯楽施設やクラブなどの公共の場で人種的な選別を行っている。 |

| África del Sur A diferencia de la América, el término de color se prefiere en el sur de África para referirse a personas mixtas de ascendencia africana y europea. La colonización de Cape Colony por parte de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales condujo a la importación de esclavos indonesios, del este de África y del sudeste asiático, que se mezclaron con los colonos holandeses y la población indígena, lo que llevó al desarrollo de una población criolla a principios del siglo xviii. Además, los comerciantes portugueses se mezclaron con las comunidades africanas, en lo que hoy es Mozambique y Zimbabue, para crear los Prazeros y los luso-africanos, que eran leales a la corona portuguesa y sirvieron para promover sus intereses en el sureste de África. Un legado de esta era son las numerosas palabras portuguesas que han entrado en Shona, Tsonga y Makonde. Hoy en día, existen comunidades de raza mixta en toda la región, especialmente en Sudáfrica, Namibia y Zimbabue. En la era colonial de Zambia, el término euroafricano se usaba a menudo, aunque en gran medida ha dejado de usarse en la era moderna y ya no se reconoce a nivel nacional. Hoy en día, los mestizos sudafricanos y los malayos del Cabo forman la mayoría de la población en el Cabo Occidental y una pluralidad en el Cabo Norte. Además de los mestizos, el término mestico se utiliza en Angola y Mozambique para referirse a los mestizos, que gozaban de cierto privilegio durante la era portuguesa. África Occidental En Sierra Leona, la mezcla de descendientes negros y mixtos recién liberados de Nueva Escocia y cimarrones de Jamaica del hemisferio occidental y africanos liberados, como los akan, bacongo, igbo y yoruba, durante varias generaciones a finales del siglo xviii y principios del xix. siglos llevó a la eventual creación del grupo étnico aristocrático ahora conocido como los criollos. Completamente occidentalizados en sus modales y burguesesen sus métodos, los criollos establecieron un cómodo dominio en el país a través de una combinación de favoritismo colonial británico y actividad política y económica. Su influencia en la república moderna sigue siendo considerable, y su idioma krio, un idioma criollo basado en el inglés, es la lingua franca y el idioma nacional de facto que se habla en todo el país. La extensión de las actividades comerciales y religiosas de estos sierraleoneses a la vecina Nigeria a fines del siglo xix y principios del xx, donde muchos de ellos tenían vínculos ancestrales, provocó posteriormente la creación de una rama en ese país, los Saros. Ahora a menudo considerados como parte de la etnia yoruba más amplia, los Saros han sido prominentes en la política, la ley, la religión, las artes y el periodismo. África portuguesa Los crioulos de ascendencia mixta portuguesa y africana eventualmente dieron origen a varios grupos étnicos importantes en África, especialmente en Cabo Verde, Guinea-Bissau, Santo Tomé y Príncipe, Guinea Ecuatorial (especialmente la provincia de Annobón), Ziguinchor (Casamance), Angola, Mozambique. Solo algunos de estos grupos han conservado el nombre crioulo o variaciones del mismo: Cabo Verde el grupo étnico dominante, llamado Kriolus o Kriols en el idioma local; el idioma en sí también se llama «criollo». Guinea-Bisáu criollos Santo Tomé y Príncipe criollos Océano Índico Artículos principales: pueblo criollo de Mauricio y pueblo criollo de Seychelles Ver también: criollo de Mauricio, criollo de Reunión y criollo de Seychelles El uso del criollo en las islas del suroeste del océano Índico varía según la isla. En Mauricio, los criollos mauricianos se identificarán en función de la etnia y la religión. Los criollos mauricianos son personas de ascendencia mauriciana o aquellos que son mestizos y cristianos. La Constitución de Mauricio identifica cuatro comunidades, a saber, hindú, musulmana, china y la población en general. Los criollos se incluyen en la categoría de población general junto con los cristianos blancos. El término también indica lo mismo a la gente de Seychelles. En Reunión, el término criollo se aplica a todas las personas nacidas en la isla. En las tres sociedades, criollo también se refiere a los nuevos idiomas derivados del francés e incorporando otros idiomas. Otros países En otros países del continente americano, se da por extensión el calificativo de criollo a todo lo producido por criollos o en el ámbito de la «cultura criolla», por ejemplo: «caballo criollo», «cocina criolla», «circo criollo», «salsa criolla» o «vals criollo»; y por extensión hecho en el país, como sinónimo de «nacional» y en oposición a «extranjero». Es interesante notar que en los países anglosajones no ha sido ni es notoria la distinción de tipo «metropolitano» vs. «criollo» ya que en el mundo angloamericano el sistema segregacionista (muy «naturalizado») ha sido diferente el de la llamada regla de «hipolinaje» (linaje «inferior»): aún en Estados Unidos se llama «gente de color» a alguien que tiene ancestros negroafricanos y también blancos, o «Indian» a quien se le saben ancestros indoamericanos aunque predominen linajes europeos en su genealogía. Idiomas del Caribe Véanse también: Lengua criolla y Lenguas del Caribe. "Kreyòl" o "Kweyol" o "Patois" también se refiere a las lenguas criollas del Caribe, incluido el criollo francés antillano, el criollo de Bajan, el criollo de las Bahamas, el criollo de Belice, el criollo de Guyana, el criollo haitiano, el patois de Jamaica, el criollo de Trinidad, el criollo de Tobago, y Sranan Tongo, entre otros. La gente habla criollo antillano en las siguientes islas: [ cita requerida ] Santa Lucía Martinica Dominica Guadalupe San Martín San Bartolomé Trinidad y Tobago Granada |

南アフリカ アメリカとは異なり、南アフリカではアフリカとヨーロッパの混血の人々を指す場合、「カラー」という用語が好んで使われる。オランダ東インド会社による ケープ植民地の植民地化に伴い、インドネシア、東アフリカ、東南アジアから奴隷が輸入され、オランダ人入植者や先住民と混血した。その結果、18世紀初頭 にはクレオール人種が形成された。さらに、ポルトガルの商人たちは、現在のモザンビークとジンバブエにあたる地域のアフリカ人コミュニティと混血し、ポル トガル王室に忠誠を誓い、南東アフリカにおけるポルトガルの利益を促進する役割を果たしたプラゼロスやルソ・アフリカ人という民族を生み出した。この時代 の遺産として、ショナ語、ツォンガ語、マコンデ語には多くのポルトガル語が取り入れられている。今日、この地域全体、特に南アフリカ、ナミビア、ジンバブ エには、混血のコミュニティが存在する。ザンビアの植民地時代には、「ユーロアフリカ人」という用語がよく使われていたが、現代ではほとんど使われなくな り、国家レベルでも認められなくなった。今日、南アフリカのメスティーソとケープ・マレー人は、西ケープ州の人口の大半を占め、北ケープ州では多数派と なっている。 メスティーゾに加えて、メスティコという用語は、アンゴラとモザンビークで、ポルトガル時代には一定の特権を楽しんでいた混血の人々を指すために使われて いる。 西アフリカ シエラレオネでは、18世紀末から19世紀初頭にかけて、西半球のノバスコシアから解放されたばかりの黒人と混血の子孫、ジャマイカのカリブ人、そしてア カン、バコンゴ、イボ、ヨルバなどの解放されたアフリカ人が数世代にわたって混血した結果、現在ではクリオールとして知られる貴族的な民族グループが誕生 した。そのマナーは完全に西洋化され、その手法はブルジョア的であったクリオールは、英国植民地政府の優遇と政治・経済活動によって、国内で快適な支配権 を確立した。現代共和国における彼らの影響力は依然として大きく、英語を基にしたクレオール語であるクリオ語は、国内で話される共通語であり、事実上の国 語となっている。 19世紀末から20世紀初頭にかけて、これらのシエラレオネ人たちは、その多くが祖先のルーツを持つ隣国ナイジェリアにも商業や宗教の活動を拡大し、その 後、ナイジェリアにサロ族という分派が誕生した。現在では、より広範なヨルバ族の一部としてよく認識されているサロ族は、政治、法律、宗教、芸術、ジャー ナリズムの分野で活躍している。 ポルトガル領アフリカ ポルトガル人とアフリカ人の混血であるクリオウロは、最終的にはアフリカ、特にカーボベルデ、ギニアビサウ、サントメ・プリンシペ、赤道ギニア(特にアノ ボン州)、ジギンショール(カザマンス)、アンゴラ、モザンビークで、いくつかの重要な民族グループを生み出した。これらのグループのうち、クレオールと いう名称またはその派生形を保っているのはごく一部である。 カーボベルデ 支配的な民族グループは、現地語でクリオルスまたはクリオルスと呼ばれている。言語自体も「クレオール」と呼ばれている。 ギニアビサウ クリオール サントメ・プリンシペ クリオール インド洋 主な記事:モーリシャスのクリオール人、セイシェルのクリオール人 関連項目:モーリシャスのクリオール語、レユニオンのクリオール語、セイシェルのクリオール語 インド洋南西部の島々におけるクリオール語の使用は、島によって異なる。モーリシャスでは、モーリシャスのクレオールは、民族や宗教によって識別される。 モーリシャスのクレオールとは、モーリシャス系の祖先を持つ人々、あるいはメスティーソでキリスト教徒である人々を指す。モーリシャスの憲法は、ヒンズー 教徒、イスラム教徒、中国系、そして一般住民という 4 つのコミュニティを規定している。クレオールは、白人のキリスト教徒とともに、一般住民のカテゴリーに含まれる。 この用語は、セイシェルの人々にも同じ意味を持つ。レユニオンでは、クレオールという用語は、島で生まれたすべての人々に適用される。 これら3つの社会では、クレオールは、フランス語から派生し、他の言語を取り入れた新しい言語も指す。 その他の国々 アメリカ大陸の他の国々では、クリオージョによって、あるいは「クリオージョ文化」の領域で生産されたものはすべて、クリオージョという形容詞が拡張して 用いられる。例えば、「クリオージョの馬」、「クリオージョの料理」、「クリオージョのサーカス」、「クリオージョのサルサ」、「クリオージョのワルツ」 などである。また、その延長として、その国で作られたもの、「国内産」の同義語として、「外国産」とは対照的に使われることもある。 興味深いことに、アングロサクソン諸国では、「メトロポリタン」対「クリオージョ」という区別は、過去も現在も顕著ではない。アングロアメリカの世界で は、人種差別的な制度(非常に「自然化」されている)は、いわゆる「低血統」のルールとは異なっている。アメリカでは、アフリカ系と白人の祖先を持つ人を 「有色人種」と呼び、また、系譜にはヨーロッパ系の血筋が優勢であるにもかかわらず、インド系アメリカ人の祖先を持つ人を「インディアン」と呼んでいる。 カリブ海の言語 関連項目:クレオール語、カリブ海の言語。 「クレオール」または「クウェヨル」または「パトワ」は、カリブ海のクレオール語も指す。これには、アンティル諸島のフランス語クレオール語、バジャン語 クレオール語、バハマ語クレオール語、ベリーズ語クレオール語、ガイアナ語クレオール語、ハイチ語クレオール語、ジャマイカ語パトワ、 トリニダード・トバゴ・クレオール語、スラナン・トンゴなど、カリブ海のクレオール語を指すこともある。 アンティル・クレオール語は、以下の島々で話されている。[ 引用が必要 ] セントルシア マルティニーク ドミニカ グアドループ サン・マルタン サン・バルテルミー トリニダード・トバゴ グレナダ |

| Lengua criolla Gastronomía criolla Mestizaje en América Blanco Castizo Mestizo Cholo |

クレオール語 クレオール料理 アメリカ大陸におけるメスティサッヘ 白人 純血 混血 チョロ |

| Referencias 1. Mónica Quijada y Jesús Bustamante. «Las mujeres en Nueva España: orden establecido y márgenes de actuación». Historia de las mujeres, tomo III, Del Renacimiento a la Edad Moderna, pág. 648-668. Madrid, Santillana 2000. ISBN 84-306-0390-5. 2. Juan, Jorge y Ulloa, Antonio de, Noticias secretas de América, tomo II, Madrid, 1918. 3. Juan Pablo Viscardo(1797), Carta a los Españoles Americanos, Revista Histórica, tomo VIII, Instituto Histórico del Perú, Lima, 1925. 4. José Oscar Frigerio, La rebelión criolla de Oruro. Principales causas y perspectivas, Anuario de Estudios Americanos, tomo LII, n.º 1, Sevilla, 1995; José Oscar Frigerio, La rebelión criolla de Oruro fue juzgada en Buenos Aires (1781-1801), Ediciones del Boulevard, Córdoba, 2011. 5. Gómez Acuña, Luis (6 de marzo de 2007). «Lo criollo en el Perú republicano: breve aproximación a un término elusivo». Histórica 31 (2): 115-166. ISSN 2223-375X. doi:10.18800/historica.200702.004. Consultado el 14 de agosto de 2023. |

参考文献 1. モニカ・キハダ、ヘスス・ブスタマンテ著『ヌエバ・エスパーニャの女性たち:確立された秩序と行動の余地』女性史、第3巻、ルネサンスから近代へ、648 -668ページ。マドリード、サンティジャーナ社、2000年。ISBN 84-306-0390-5。 2. フアン、ホルヘ、アントニオ・デ・ウジョア『アメリカの秘密情報』第 II 巻、マドリード、1918 年。 3. フアン・パブロ・ビスカルド(1797)『アメリカ大陸のスペイン人への手紙』歴史雑誌第 VIII 巻、ペルー歴史研究所、リマ、1925 年。 4. ホセ・オスカル・フリゲリオ、『オルロのクレオール反乱。主な原因と展望』、アメリカ研究年鑑、第52巻、第1号、セビリア、1995年。ホセ・オスカ ル・フリゲリオ、『オルロのクレオール反乱はブエノスアイレスで裁かれた(1781-1801)』、エディシオンズ・デル・ブールバード、コルドバ、 2011年。 5. ゴメス・アクーニャ、ルイス(2007年3月6日)。「共和制ペルーにおけるクリオージョ:とらえどころのない用語への簡単なアプローチ」。『ヒストリ カ』31 (2): 115-166。ISSN 2223-375X. doi:10.18800/historica.200702.004. 2023年8月14日閲覧。 |

| Bibliografía Avena, Sergio A., Goicochea, Alicia S., Rey, Jorge et al. (2006). Mezcla génica en una muestra poblacional de la ciudad de Buenos Aires. Medicina (B. Aires), mar./abr. 2006, vol.66, no.2, p. 113-118. ISSN 0025-7680. Poéticas de lo criollo. La transformación del concepto ‘criollo’ en las letras hispanoamericanas (siglos xvi al xix). Edición, introducción y notas por Juan Vitulli y David Solodkow. Editorial Corregidor: Buenos Aires, 2009. Juan, Jorge y Ulloa, Antonio de, Noticias secretas de América, tomo II, Madrid, 1918. Juan Pablo Viscardo(1797), Carta a los Españoles Americanos, Revista Histórica, tomo VIII, Instituto Histórico del Perú, Lima, 1925. José Oscar Frigerio, La rebelión criolla de Oruro. Principales causas y perspectivas, Anuario de Estudios Americanos, tomo LII, n.º 1, Sevilla, 1995. José Oscar Frigerio, La rebelión criolla de Oruro fue juzgada en Buenos Aires (1781-1801), Ediciones del Boulevard, Córdoba, 2011. |

参考文献 Avena, Sergio A., Goicochea, Alicia S., Rey, Jorge et al. (2006). ブエノスアイレス市の住民サンプルにおける遺伝子混合。Medicina (B. Aires), 2006年3月/4月, vol.66, no.2, p. 113-118. ISSN 0025-7680。 ポエティカス・デ・ロ・クリオージョ。ラ・トランスフォルマシオン・デル・コンセプト「クリオージョ」エン・ラス・レトラス・イスパノアメリカーナス (16世紀から19世紀)。編集、序文、注釈:フアン・ヴィトゥッリ、デビッド・ソロドコウ。エディトリアル・コレヒドール:ブエノスアイレス、2009 年。 フアン、ホルヘ、アントニオ・デ・ウジョア著、『アメリカの秘密情報』第 II 巻、マドリード、1918 年。 フアン・パブロ・ビスカルド(1797)、『アメリカ大陸のスペイン人への手紙』、歴史雑誌、第 VIII 巻、ペルー歴史研究所、リマ、1925 年。 ホセ・オスカル・フリゲリオ、『オルロのクレオール人反乱。主な原因と展望』、アメリカ研究年鑑、第52巻、第1号、セビリア、1995年。 ホセ・オスカル・フリゲリオ、『オルロのクレオール人反乱はブエノスアイレスで裁かれた(1781-1801)』、エディシオンズ・デル・ブールバード、 コルドバ、2011年。 |

| https://es.wikipedia.org/wiki/Criollo |

| クリオーリョ、クリオージョ (西: criollo)

とは、スペイン領植民地において、スペイン人を親として現地で生まれた人々を指す。ポルトガル語のクリオーロ (葡: crioulo)

の場合は、スペイン語と同様の語義ではあるが、現地生まれの黒人の意味合いで用いられるほうが多い。 |

|

| 語義 "criollo" ”crioulo" という単語は "criar"(育てる)という動詞から派生しており、もともとは「現地で育った」あるいは「元来の土地とは異なる場所で生まれ育った」ことを意味する。 したがって、動植物や、言語・料理に関しても、「その土地で生まれた」「その土地固有の」という意味合いで"criollo"という形容詞が付加されるこ ともある(例えば馬のクリオーリョ種)。 人間に対してcrioulo, criolloという語が用いられたのは、黒人奴隷が最初であると考えられる。15世紀以降、奴隷貿易が発達するなかで、アフリカ大陸ではなく、近隣のサ ントメ島やカーボベルデ諸島、やがては新大陸で生まれ育った黒人奴隷が増加した。このため、諸島や新大陸生まれの黒人は"negro criollo"と呼ばれ、アフリカ大陸生まれの黒人("negro bozal", "negro africano")と区別されるようになった。新大陸の植民地化が進展すると、新大陸生まれの白人に対しても"criollo"という表現が使われるよ うになり、スペイン領アメリカの場合には18世紀頃には「criollo = アメリカ大陸生まれの白人」という結びつきが顕著になった。 一方、ポルトガル語圏であるブラジルの場合は、"crioulo"は「現地生まれの黒人」の意味で用いられることが多い。 |

|

| クリオーリョの社会的位置づけ 「クリオーリョ」の対義語には、「ペニンスラール」(peninsular : 半島人。イベリア半島で生まれた白人)、「エウロペオ」(europeo : ヨーロッパ人)などの表現が相当する。しかし、両者は婚姻、親族、親子などの関係にあるため、明確に区別される二つの集団を構成しているわけではない。 16世紀から18世紀にかけての時代には、両者を含めた「白人」が、植民地社会では支配集団を構成していた。その支配下には黒人や先住民であるインディア ン、インディオに加え、メスティーソ(白人とインディアン、インディオとの混血)、ムラート(黒人と白人との混血)、サンボ(黒人とインディアン、イン ディオとの混血)などの混血民が位置していた。 しかし、こうした肌の色に基づいて身分が区別される社会のありかたは次第に効力を失っていき、18世紀が進むに連れて社会経済的要因によって階層区分が生 じる社会へと移行していった。すなわち、ヨーロッパ出身のスペイン人(ペニンスラール)であれ、クリオーリョであれ、資産があったり、有力者との縁戚関係 がある人々は社会的に上位に位置することができる一方で、金も縁もない人々は社会的には中位・下位に位置するような社会が成立しつつあった[1]。した がって、クリオーリョとペニンスラールを別個の集団と考えることも、同一の集団として一括りにすることも、18世紀になると簡単にはできなくなっていた。 しかし、こうした社会経済的な現実とは別の次元で、クリオーリョとペニンスラールの間にはいくつかの亀裂も存在し、それがやがて両者の対立を深めていく原 因にもなった。すなわち、ペニンスラールの中には、ヨーロッパ生まれの人間こそが優位であり、アメリカ生まれの人間は体格や知性で劣る、とする素朴な感 情、あるいはその感情を基盤にした疑似科学的な言説を信奉するものが少なからず存在した。そうした偏見に基づいたペニンスラールの言動は、時にはクリオー リョの感情を害し、活動の妨げになることもあったため、クリオーリョの間でペニンスラールに対する反感が醸成される一助となった。 また、18世紀に実施されたさまざまな行政改革(ブルボン朝改革)は、本国王室の意図や命令が植民地社会で迅速に実施されることを企図したものであり、そ の実現に当たってはクリオーリョよりもペニンスラールが重用された。こうした政治領域でのペニンスラール優遇策も、クリオーリョとペニンスラールの間の精 神的亀裂を拡大させた。 以上のように、同じイベリア人でありながら新大陸で生まれたということだけで差別を受けたことは、クリオーリョたちにペニンスラール及び本国政府への反感 を抱かせ、この反感が独立運動の動機のひとつになった。 |

|

| シモン・ボリバル(ベネズエラ) アントニオ・ホセ・デ・スクレ(ベネズエラ) フランシスコ・デ・パウラ・サンタンデル(コロンビア) ホセ・ヘルバシオ・アルティガス(ウルグアイ) フランシスコ・ソラーノ・ロペス(パラグアイ) ベルナルド・オイギンス(チリ) ホセ・デ・サン=マルティン(アルゼンチン) アグスティン・デ・イトゥルビデ(メキシコ) フランシスコ・モラサン(中米) ミゲル・イダルゴ(メキシコ) アントニオ・ロペス・デ・サンタ・アナ(メキシコ) ホセ・マルティ(キューバ) |

|

| 1. Jaime E. Rodríguez, La

independencia de la América española, Colegio de México, Fondo de

Cultura Económica, México, pp.33-42. |

|

| https://x.gd/5apQT |

☆

ク

レオールナショナリズムとは、19世紀初頭のラテンアメリカを中心に、植民地支配者であるヨーロッパ人の子孫であるクリオージョたちの独立運動の中で生ま

れたイデオロギーを指す。クレオールナショナリストたちは、ヨーロッパ列強による支配の終焉を求めた。その目標は、フランス皇帝ナポレオンがスペインとポ

ルトガルの大部分を掌握した(1807年~1814年)ことで促進された。これにより、スペインとポルトガルの国王から現地総督への支配の連鎖が断ち切ら

れたのだ。植民地はナポレオンの母国への忠誠を拒否し、クレオールたちはますます独立を要求した。彼らは「半島出身者」―支配を強いるために母国から派遣

された臨時官吏たち―の打倒を目指した。1808年から1826年にかけての内戦を経て、彼らは独立を達成した。

| The term Creole

nationalism

or Criollo nationalism refers to the ideology that emerged in

independence movements among the Criollos (descendants of the European

colonizers), especially in Latin America in the early 19th century.

Creole nationalists wanted an end to control by European powers. That

goal was facilitated when the French Emperor Napoleon seized control of

much of Spain and Portugal (1807–1814), breaking the chain of control

from the Spanish and Portuguese kings to the local governors. The

colonies rejected allegiance to Napoleonic metropoles, and increasingly

the creoles demanded independence. They sought to overthrow the

"peninsulares" - the temporary officials sent from the motherlands to

impose control. They achieved independence in the course of civil wars

between 1808 and 1826.[1] |

ク

レオールナショナリズムとは、19世紀初頭のラテンアメリカを中心に、植民地支配者であるヨーロッパ人の子孫であるクリオージョたちの独立運動の中で生ま

れたイデオロギーを指す。クレオールナショナリストたちは、ヨーロッパ列強による支配の終焉を求めた。その目標は、フランス皇帝ナポレオンがスペインとポ

ルトガルの大部分を掌握した(1807年~1814年)ことで促進された。これにより、スペインとポルトガルの国王から現地総督への支配の連鎖が断ち切ら

れたのだ。植民地はナポレオンの母国への忠誠を拒否し、クレオールたちはますます独立を要求した。彼らは「半島出身者」―支配を強いるために母国から派遣

された臨時官吏たち―の打倒を目指した。1808年から1826年にかけての内戦を経て、彼らは独立を達成した。 |

| Historian Joshua Simon argues: "the Creoles enjoyed many privileges, benefiting in particular from the economic exploitation and political exclusion of the large Indigenous, African, and mixed-race populations... However, as the American subjects of European empires, Creoles were socially marginalized, denied equal representation in metropolitan councils and parliaments, and subjected to commercial policies designed to advance imperial interests at the colonies' expense." |

歴史家ジョシュア・サイモンはこう論じる: 「クレオールは多くの特権を享受し、特に大規模な先住民、アフリカ系、混血のに対する経済的搾取と政治的排除から利益を得ていた…しかし、ヨーロッパ帝国 のアメリカ属民として、クレオールは社会的に疎外され、本国の議会や評議会における平等な代表権を否定され、植民地の犠牲の上に帝国の利益を推進する商業 政策の対象とされた」 |

| Consequently,

Creole nationalists sought independent nationhood under Creole control.

They typically did not give weight to the native or mixed-race peoples

who comprised the great majority of the population in most

Latin-American colonies.[2] In Indonesia, however, the Creole movement

was closer to the indigenous Indonesian element than it was to the

European-born.[3] |

し

たがって、クレオールナショナリストたちはクレオール支配下の独立国家を求めた。彼らは通常、ラテンアメリカ諸植民地の大多数を占める先住民や混血の人民

を重視しなかった[2]。しかしインドネシアでは、クレオール運動はヨーロッパ生まれの者たちよりも、むしろ先住のインドネシア人要素に近いものだった

[3]。 |

In Mexico in 1813 at the Congress

of Chilpancingo

the promulgation of the first Mexican Declaration of Independence

expressed the sentiments of Creole nationalism. According to historian

D. A. Brading, "Creole patriotism, which began as the articulation of

the social identity of American Spaniards, was transmuted into the

insurgent ideology of Mexican nationalism."[4] After independence,

Creole nationalism deepened thanks to the expansion of the public

sphere, the role of elections and political parties, increased

availability of newspapers and pamphlets, and the emergence of a

nationalistic middle-class which provided a highly supportive audience

for imaginative projections of future national achievements. Utopian

fiction became an especially popular tool.[5] Congress of Chilpancingo the day of the writing of Solemn Act of the Declaration of Independence of Northern America. On November 6. |

1813年、メキシコのチルパンシンゴ会議において、最初

のメキシコ独立宣言が公布された。これはクレオールナショナリズムの心情を表明したものである。歴史家D・A・ブレイディングによれば、「アメリカ在住ス

ペイン人の社会的アイデンティティの表明として始まったクレオール愛国主義は、メキシコナショナリズムの反乱イデオロギーへと変容した」という。独立後、

公共圏の拡大、選挙と政党の役割、新聞やパンフレットの普及、そして将来の国家的偉業を想像的に描くための強力な支持層となったナショナリスト的中産階級

の出現により、クレオールナショナリズムは深化した。特にユートピア小説が人気の手段となった。[5] チルパンシンゴ議会は、北アメリカ独立宣言の厳粛な文書が作成された日である。 |

| Peruvians

in the 1836–9 Peruvian–Bolivian Confederation expressed demands for

Peruvian Creole nationalism. Nationalist sentiments were expressed

through the anti-confederationist press, especially in the form of

satiric poetry, short stories and utopian concepts. There was a heavy

emphasis upon a glorified version of the Inca past while rejecting the

Indian present. The nationalist, even racist rhetoric pulled together

themes that had originated half a century earlier. This emotional

rhetoric became the main expression of an ideology that has pervaded

Peruvian history ever since. Indeed, the rhetoric climaxed in the 20th

century, and it shows signs of crisis in the 21st century.[6][7] |

1836 年から1839年にかけてのペルー・ボリビア連合時代、ペルー人たちはペルー・クレオールナショナリズムの要求を表明した。反連合派の新聞を通じてナショ ナリスト的感情が表現され、特に風刺詩や短編小説、ユートピア的構想の形で表れた。インカ帝国の過去を美化した解釈を強く強調する一方で、当時のインディ アンを否定した。このナショナリスト、さらには人種差別的なレトリックは、半世紀前に端を発したテーマを統合したものだった。この感情的なレトリックは、 その後ペルーの歴史に浸透し続けるイデオロギーの主要な表現形態となった。実際、このレトリックは20世紀に頂点を迎え、21世紀には危機の兆しを見せて いる。[6][7] |

| Creole peoples Creolisation Decolonization Decolonization of the Americas Latin American wars of independence Solemn Act of the Declaration of Independence of Northern America Mexican War of Independence Constitution of Apatzingán Sentimientos de la Nación New Spain |

クレオール民衆 クレオール化 脱植民地化 アメリカ大陸の脱植民地化 ラテンアメリカの独立戦争 北アメリカ独立宣言厳粛な法令 メキシコ独立戦争 アパツィンガン憲法 国家の感情 ヌエバ・エスパーニャ |

| 1. Jay Kinsbruner, Independence

in Spanish America (1994). 2. Joshua Simon, The Ideology of Creole Revolution: Imperialism and Independence in American and Latin American Political Thought (2017) pp 1-2. 3. Ulbe Bosma, "Citizens of empire: Some comparative observations on the evolution of creole nationalism in colonial Indonesia." Comparative studies in society and history 46.4 (2004): 656-681. online 4. D.A. Brading, The First America: The Spanish Monarchy, Creole Patriots and the Liberal State 1492-1866 (Cambridge University Press, 1993) p. 581. 5. Benedict Anderson, Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism (2006) . 6. Cecilia Méndez, "Incas sí, indios no: Notes on Peruvian creole nationalism and its contemporary crisis." Journal of Latin American Studies 28.1 (1996): 197-225. 7. Mark Thurner, "'Republicanos' and 'La Comunidad de Peruanos': Unimagined Political Communities in Postcolonial Andean Peru" Journal of Latin American Studies 27#2 (1995), pp. 291–318. |

1.

ジェイ・キンズブルーナー『スペイン領アメリカにおける独立』(1994年)。 2. ジョシュア・サイモン『クレオール革命のイデオロギー:アメリカ及びラテンアメリカ政治思想における帝国主義と独立』(2017年)pp 1-2。 3. ウルベ・ボスマ「帝国の市民:植民地インドネシアにおけるクレオールナショナリズムの変遷に関する比較考察」 社会と歴史の比較研究 46.4 (2004): 656-681. オンライン 4. D.A. ブレイディング、『最初のアメリカ:スペイン君主制、クレオール愛国者、そして自由主義国家 1492-1866』(ケンブリッジ大学出版、1993)p. 581。 5. ベネディクト・アンダーソン『想像の共同体:ナショナリズムの起源と拡 散に関する考察』(2006年)。 6. セシリア・メンデス「インカはイエス、インディオはノー:ペルーのクレオール・ナショナリズムとその現代的危機に関する考察」『ラテンアメリカ研究ジャー ナル』28.1(1996年):197-225。 7. マーク・サーナー、「『共和党員』と『ペルー人共同体』:ポストコロニアル時代アンデス・ペルーにおける想像もできなかった政治共同体」『ラテンアメリカ 研究ジャーナル』27#2 (1995)、291–318 ページ。 |

| Bethell, Leslie, ed. The

Independence of Latin America (1987) Bosma, Ulbe. "Citizens of empire: Some comparative observations on the evolution of creole nationalism in colonial Indonesia." Comparative studies in society and history 46.4 (2004): 656-681. Brading, D.A. The First America: The Spanish Monarchy, Creole Patriots and the Liberal State 1492-1866 (Cambridge University Press, 1993) Brading, David A. "Creole nationalism and Mexican liberalism." Journal of Interamerican Studies and World Affairs 15.2 (1973): 139-190. Hintzen, Percy C. "Creoleness and Nationalism in Guyanese Anticolonialism and Postcolonial Formation." Small Axe 8.1 (2004): 107-122. online Ledgister, F. S. J. Only West Indians: Creole Nationalism in the British West Indies (Africa World Press, 2010). Lomnitz, Claudio. Deep Mexico, Silent Mexico: An Anthropology of Nationalism (2001) excerpts Lynch, John ed. Latin American Revolutions, 1808-1826: Old and New World Origins (1995) McManus, Stuart M. "The Bibliotheca Mexicana Controversy and Creole Patriotism in Early Modern Mexico." The Hispanic American Historical Review 98, no. 1 (2018): 1-41. Méndez, Cecilia. "Incas sí, indios no: Notes on Peruvian creole nationalism and its contemporary crisis." Journal of Latin American Studies 28.1 (1996): 197-225. Oxaal, Ivar. Black intellectuals come to power; the rise of Creole nationalism in Trinidad & Tobago (1968) online free to borrow Poyo, Gerald E. With All, and for the Good of All: The Emergence of Popular Nationalism in the Cuban Communities of the United States, 1848–1898 (Duke UP, 1989). Savelle, Max. Empires to Nations: Expansion in America, 1713–1824. (U of Minnesota Press, 1974). Simon, Joshua. The Ideology of Creole Revolution: Imperialism and Independence in American and Latin American Political Thought (2017) excerpt Thame, Maziki. "Racial Hierarchy and the Elevation of Brownness in Creole Nationalism." Small Axe: A Caribbean Journal of Criticism 21.3 (54) (2017): 111-123. Uribe, Victor M. "The Enigma of Latin American Independence: Analyses of the Last Ten Years," Latin American Research Review (1997) 32#1 pp. 236–255 in JSTOR, historiography |

ベセル、レスリー編『ラテンアメリカの独立』(1987年) ボスマ、ウルベ「帝国の市民:植民地インドネシアにおけるクレオールナショナリズムの変遷に関する比較考察」『社会と歴史の比較研究』46巻4号 (2004年):656-681頁 ブレイディング、D.A. 『最初のアメリカ:スペイン王政、クレオール愛国者、そして自由主義国家 1492-1866』(ケンブリッジ大学出版局、1993年) ブレイディング、デイヴィッド・A. 「クレオールナショナリズムとメキシコ自由主義」『米州研究・国際問題ジャーナル』15巻2号(1973年):139-190頁。 ヒンツェン、パーシー・C. 「ガイアナの反植民地主義とポストコロニアル形成におけるクレオール性とナショナリズム」『スモール・アックス』8巻1号(2004年):107-122 頁。オンライン レドジスター、F・S・J. 『西インド人だけ:英領西インド諸島におけるクレオール・ナショナリズム』(アフリカ・ワールド・プレス、2010年)。 ロムニッツ、クラウディオ。『深いメキシコ、沈黙のメキシコ:ナショナリズムの人類学』(2001年)抜粋 リンチ、ジョン編。『ラテンアメリカの革命、1808-1826:新旧世界の起源』(1995年) マクマナス、スチュワート・M。「近世メキシコにおけるビブリオテカ・メキシカーナ論争とクレオール愛国主義」 ヒスパニック系アメリカ人歴史レビュー 98、第 1 号 (2018): 1-41。 メンデス、セシリア。「インカはイエス、インディオはノー:ペルーのクレオール・ナショナリズムとその現代的危機に関する注記」。ラテンアメリカ研究 ジャーナル 28.1 (1996): 197-225。 オクサル、イヴァル。『黒人知識人の台頭:トリニダード・トバゴにおけるクレオールナショナリズムの興隆』(1968年)オンライン無料貸出可能 ポヨ、ジェラルド・E。『万人のために、万人の利益のために:米国キューバ人コミュニティにおける大衆的ナショナリズムの出現、1848-1898年』 (デューク大学出版局、1989年)。 サヴェル、マックス。『帝国から国民へ:アメリカ大陸における拡張、1713–1824年』(ミネソタ大学出版局、1974年)。 サイモン、ジョシュア。『クレオール革命のイデオロギー:アメリカ及びラテンアメリカ政治思想における帝国主義と独立』(2017年)抜粋 セーム、マジキ。「人種的階層とクレオールナショナリズムにおける褐色人種の昇華」 スモール・アックス:カリブ批評ジャーナル 21.3 (54) (2017): 111-123. ウリベ、ビクター・M. 「ラテンアメリカ独立の謎:過去10年の分析」、『ラテンアメリカ研究レビュー』 (1997) 32#1 pp. 236–255 in JSTOR, 歴史学 |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Creole_nationalism |

|

☆

リ ンク

文 献

そ の他の情報

CC

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099