差延

Différance

☆差延(différance)

とは、ジャック・デリダ(1930

-2004)が作ったフランス語の用語である。これは、テキストと意味の関係を重視する批判的な見解であるデリダの脱構築の概念の中心となるも

のである。デリダによると「言葉の意味は、言語内の他の言葉との同期性や、ある言葉の現代的定義と歴史的定義との間の通時性から生まれる」。そのために言

葉の意味は、他の言語との同期性との検討や、その現代的定義と歴史的定義の「違い」から、本来もっていたかのような「それまでの意味」が解体される。つま

り「脱構築(déconstruction)」される、というのだ。

☆差延という用語は、「意味の差異」(différance)と「意味の延期」(différance)の両方を意味し、2つのフランス語を組み

合わせたものである。簡単に言えば、差延の手法とは、記号(言葉、シンボル、隠喩など)が意味を持つようになる過程を分析する方法である。意味は記号に内

在するものではなく、他の記号との関係性から生じるものであり、常に以前のものや後に続くものと対比される継続的なプロセスであると示唆している。つま

り、記号は他の記号と異なることによって意味を獲得する。新しい記号が次々と出現し、古い記号が消滅していく中で、記号の意味は時とともに変化していく。

しかし、記号の意味は、現在存在する記号の体系によってのみ決定されるわけではない(→「記号は同一性を失う」)。過去の意味は「痕跡」を残し、未来の意味は「取り憑く」。記号の意味

は、過去の痕跡、未来の取り憑き、そして現在存在する記号の体系の相互作用によって決定される。

| Différance is a

French term coined by Jacques Derrida. It is central to Derrida's

concept of deconstruction, a critical outlook concerned with the

relationship between text and meaning. The term différance means both

"difference of meaning" (différance) and "deferral of meaning"

(différance), and is made of combining the two French words. Roughly

speaking, the method of différance is a way to analyze how signs

(words, symbols, metaphors, etc) come to have meanings. It suggests

that meaning is not inherent in a sign but arises from its

relationships with other signs, a continual process of contrasting with

what comes before and later. That is, a sign acquires meaning by being

different from other signs. The meaning of a sign changes over time, as

new signs keep appearing and old signs keep disappearing. However, the meaning of a sign is not just determined by the system of signs present currently. Past meanings leave "traces", and possible future meanings "haunt". The meaning of a sign is determined by the interaction between past traces, future haunts, and the system of signs present right now. |

差延(différance)とは、ジャック・デリダが作ったフランス

語の用語である。これは、テキストと意味の関係を重視する批判的な見解であるデリダの脱構築の概念の中心となるものである。差延という用語は、「意味の差

異」(différance)と「意味の延期」(différance)の両方を意味し、2つのフランス語を組み合わせたものである。簡単に言えば、差延

の手法とは、記号(言葉、シンボル、隠喩など)が意味を持つようになる過程を分析する方法である。意味は記号に内在するものではなく、他の記号との関係性

から生じるものであり、常に以前のものや後に続くものと対比される継続的なプロセスであると示唆している。つまり、記号は他の記号と異なることによって意

味を獲得する。新しい記号が次々と出現し、古い記号が消滅していく中で、記号の意味は時とともに変化していく。 しかし、記号の意味は、現在存在する記号の体系によってのみ決定されるわけではない。過去の意味は「痕跡」を残し、未来の意味は「取り憑く」。記号の意味 は、過去の痕跡、未来の取り憑き、そして現在存在する記号の体系の相互作用によって決定される。 |

Overview Derrida first uses the term différance in his 1963 paper "Cogito et histoire de la folie".[1] The term différance then played a key role in Derrida's engagement with the philosophy of Edmund Husserl in Speech and Phenomena. It was further elaborated in various other works, notably in his essay "Différance" and in the interviews collected in Positions.[2] The ⟨a⟩ of différance is a deliberate misspelling of différence, though the two are pronounced identically, IPA: [difeʁɑ̃s] (différance plays on the fact that the French verb différer means both "to defer" and "to differ"). This misspelling highlights the fact that its written form is not heard, and serves to further subvert the traditional privileging of speech over writing (see arche-writing and logocentrism), as well as the distinction between the sensible and the intelligible. The difference articulated by the ⟨a⟩ in différance is not apparent to the senses via sound, "but neither can it belong to intelligibility, to the ideality which is not fortuitously associated with the objectivity of theorein or understanding."[3] This is because the language of understanding is already caught up in sensible metaphors—for example, θεωρεῖν (theōrein) means "to see" in Ancient Greek. In the essay "Différance" Derrida indicates that différance gestures at a number of heterogeneous features that govern the production of textual meaning. Words and signs are not identical with what they signify, and only acquire meaning through their differences from other words and signs; meaning arises from the differentiation of words from one another, and the consequential engendering of binary oppositions and hierarchies. Thus, meaning is forever "deferred" or postponed through an endless chain of signifiers. Derrida refers to this process as espacement or "spacing" and temporisation or "temporising". Derrida developed the concept of différance deeper in the course of an argument against the phenomenology of Husserl, who sought a rigorous analysis of the role of memory and perception in our understanding of sequential items such as music or language. Derrida's approach argues that because the perceiver's mental state is constantly in flux and differs from one re-reading to the next, a general theory describing this phenomenon is unachievable. A term related to the idea of différance in Derrida's thought is the supplement, "itself bound up in a supplementary play of meaning which defies semantic reduction."[4] |

概要 デリダは1963年の論文「狂気の哲学」で初めて「差延」という用語を使用した。[1] その後、「差延」という用語は、デリダがエドムント・フッサールの哲学と取り組んだ『声と現象』において重要な役割を果たした。この用語は、とりわけ彼の 論文「差延」や、インタビュー集『位置』でさらに詳しく説明されている。[2] 「差延」の「⟨a⟩」は「差異」の「difference」の故意のスペルミスであるが、両者は同じように発音される。国際音声記号: [difeʁɑ̃s](「差延」は、フランス語の動詞「差延」が「延期する」と「異なる」の両方の意味を持つという事実を踏まえている)。このスペルミス は、その書かれた形が聞こえないという事実を強調し、音声よりも書面を優先する伝統的な考え方(アルケ文字やロゴセントリズムを参照)をさらに覆す役割を 果たしている。また、感覚と理解の区別にも影響を与えている。ディエランスの「a」によって明確化されたこの違いは、音を通じて感覚に明らかになるもので はない。「しかし、それは理解可能性にも属することはできない。テオレインやアンテルレインの客観性と偶然的に結びつかない観念性にも 。これは、理解の言語がすでに感覚的な隠喩に巻き込まれているためである。例えば、θεωρεῖν(theōrein)は古代ギリシャ語で「見る」という 意味である。 デリダは「差延」という論文で、差延がテクストの意味の生成を支配する多くの異質な特徴を示唆している。言葉や記号は、それらが意味するものと同一ではな く、他の言葉や記号との差異によってのみ意味を獲得する。つまり、言葉は互いに差異化されることで意味が生じ、その結果として二項対立や階層が生じるので ある。したがって、意味は無限に連なる記号によって永遠に「先延ばし」にされ、先送りされる。デリダは、このプロセスを「間延び」または「間延ばし」と呼 ぶ。 デリダは、フッサールの現象学に対する論争の中で、この「差延」の概念をさらに発展させた。フッサールは、音楽や言語などの連続的な事柄に対する理解にお ける記憶と知覚の役割について厳密な分析を試みていた。デリダの考えでは、知覚者の精神状態は常に流動的であり、再読するごとに異なるため、この現象を説 明する一般的な理論は不可能であると論じている。 デリダの思想における「差延」という概念に関連する用語は「補足」であり、「意味の還元を拒む意味の補足的な遊びに巻き込まれている」ものである。[4] |

| Between structure and genesis Derrida approaches texts as constructed around oppositions which all speech has to articulate if it intends to make any sense whatsoever. This is so because identity is viewed in non-essentialist terms as a construct, and because constructs only produce meaning through the interplay of differences inside a "system of distinct signs". This approach to text, in a broad sense,[5][6] emerges from semiology advanced by Ferdinand de Saussure. Derrida's position might broadly be stated as being that language is fluid rather than ideally static. His notorious comment that "il n'y a pas de hors-texte" ("there is no outside-the-text", sometimes incorrectly translated as "there is nothing outside the text") has given rise to the allegation that he believes that nothing exists but words. Derrida is concerned to distinguish his procedure from Hegel's, because Hegelianism's notion of binary oppositions whose continual supersession (relève) by new higher-level binary oppositions rests on a system of elemental differences, whereas in language there are no fundamental self-sufficient units of meaning.[5] Saussure, considered one of the fathers of structuralism, explained that terms get their meaning in reciprocal determination with other terms inside language: In language there are only differences. Even more important: a difference generally implies positive terms between which the difference is set up; but in language there are only differences without positive terms. Whether we take the signified or the signifier, language has neither ideas nor sounds that existed before the linguistic system, but only conceptual and phonic differences that have issued from the system. The idea or phonic substance that a sign contains is of less importance than the other signs that surround it. ... A linguistic system is a series of differences of sound combined with a series of differences of ideas; but the pairing of a certain number of acoustical signs with as many cuts made from the mass of thought engenders a system of values.[7] Saussure explicitly suggests that linguistics is a branch of a more general semiology, of a science of signs in general, human codes being only one among others. Nevertheless, in the end, as Derrida points out, he makes of linguistics "the regulatory model", and "for essential, and essentially metaphysical, reasons had to privilege speech, and everything that links the sign to phoné":[8] Derrida prefers to follow the more "fruitful paths (formalization)" of a general semiotics without falling into what he considers to be "a hierarchizing teleology" privileging linguistics, and to speak of 'mark' rather than of language, not as something restricted to mankind, but as prelinguistic, as the pure possibility of language, working everywhere there is a relation to something else. Derrida sees these differences as working in all languages, systems of distinct signs, and codes, where terms do not have absolute meanings but instead draw meaning from reciprocal determination with other terms. Derrida will take this structural differentiation into account when articulating the meaning of différance, a mark he felt the need to create and will become a fundamental tool in his lifelong work: deconstruction:[9] Différance is the systematic play of differences, of the traces of differences, of the spacing by means of which elements are related to each other. This spacing is the simultaneously active and passive (the a of différance indicates this indecision as concerns activity and passivity, that which cannot be governed by or distributed between the terms of this opposition) production of the intervals without which the "full" terms would not signify, would not function. But structural difference cannot be taken as absolutely basic; it must also be deconstructed, by destabilizing its static, synchronic, taxonomic, hierarchical, ahistoric elements, bearing in mind that all structure already refers to the generative movement in the play of differences.[10] Différance also involves deferring, the recognition that meaning is not only synchronous differentiation from other terms inside a structure of marks or traces, but also diachronous referral back to the origins and development of the mark or trace and its meanings - difference as structure and deferring as genesis:[11][12] the a of différance also recalls that spacing is temporization, the detour and postponement by means of which intuition, perception, consummation—in a word, the relationship to the present, the reference to a present reality, to a being—are always deferred. Deferred by virtue of the very principle of difference which holds that an element functions and signifies, takes on or conveys meaning, only by referring to another past or future element in an economy of traces. This economic aspect of différance, which brings into play a certain not conscious calculation in a field of forces, is inseparable from the more narrowly semiotic aspect of différance. One consequence of this approach is that the subject is not present to itself, but is constituted in the spacing and temporising process of différance: [11] It confirms that the subject, and first of all the conscious and speaking subject, depends upon the system of differences and the movement of différance, that the subject is not present, nor above all present to itself before différance, that the subject is constituted only in being divided from itself, in becoming space, in temporizing, in deferral; and it confirms that, as Saussure said, "language [which consists only of differences] is not a function of the speaking subject." Questioning the myth of the presence of meaning in itself ("objective") and/or for itself ("subjective"), Derrida's approach is to deconstruct texts in order to show where conceptual oppositions are put to work in the construction of meaning and values:[11] At the point at which the concept of différance, and the chain attached to it, intervenes, all the conceptual oppositions of metaphysics (signifier/signified; sensible/intelligible; writing/speech; passivity/activity; etc.)—to the extent that they ultimately refer to the presence of something present (for example, in the form of the identity of the subject who is present for all his operations, present beneath every accident or event, self-present in its "living speech," in its enunciations, in the present objects and acts of its language, etc.)—become non-pertinent. They all amount, at one moment or another, to a subordination of the movement of différance in favor of the presence of a value or a meaning supposedly antecedent to différance, more original than it, exceeding and governing it in the last analysis. This is still the presence of what we called above the "transcendental signified." These relations with other terms express not only meaning but also values. Such oppositions are put to work in texts in both theoretical and practical ways. The first task of deconstruction is to reveal their operation in philosophical, literary, juridical etc. texts:[13] On the one hand, we must traverse a phase of overturning. To do justice to this necessity is to recognize that in a classical philosophical opposition we are not dealing with the peaceful coexistence of a vis-à-vis, but rather with a violent hierarchy. One of the two terms governs the other (axiologically, logically, etc.), or has the upper hand. To deconstruct the opposition, first of all, is to overturn the hierarchy at a given moment. To overlook this phase of overturning is to forget the conflictual and subordinating structure of opposition. It is not that the final task of deconstruction is to surpass all oppositions, for they are structurally necessary to produce sense; they cannot simply be suspended once and for all. But this does not obviate their need to be analyzed and criticized in all their manifestations, by showing the way logical and axiological oppositions are at work in all discourse in order for it to be able to produce meaning and values.[14] Illustration For example, the word "house" derives its meaning more from the way it differs from "shed", "mansion", "hotel", "building", etc. than from the way it is tied to a certain image of a traditional house. The relationship between signifier and signified depends on each term being established in reciprocal determination with the other terms rather than on an ostensive description or definition. When can we talk about a "house" or a "mansion" or a "shed"? The same can be said about verbs, in all the world languages: when should we stop saying "walk" and start saying "run"? The same happens, of course, with adjectives: when must we stop saying "yellow" and start saying "orange", or stop defining as "black" and start saying "white", or "rich" and "poor", "entrepreneur" and "worker", "civilized" and "primitive", "man" and "animal", "beast" and "sovereign", "christian" and "pagan", or "beautiful" and start saying "ugly", or "bad" and start saying "good", or "truth" and start saying "false", "determined" and "free"? Or "in" and "out", "here" and "there", "now" and "then", "past" and "present" and "future" and "eternal"? Not only are the topological differences between the words relevant here, but the differentials between what is signified is also covered by différance. Deferral also comes into play, as the words that occur following "house" or "white" in any expression will revise the meaning of that word, sometimes dramatically so. This is true not only with syntagmatic succession in relation with paradigmatic simultaneity, but also, in a broader sense, between diachronic succession in History related with synchronic simultaneity inside a "system of distinct signs". Thus, complete meaning is always "differential" and postponed in language; there is never a moment when meaning is complete and total. A simple example would consist of looking up a given word in a dictionary, then proceeding to look up the words found in that word's definition, etc., also comparing with older dictionaries from different periods in time, and such a process would never end. This is also true with all ontological oppositions and its many declensions, not only in philosophy as in human sciences in general, cultural studies, theory of Law, et cetera. For example: the intelligible and the sensible, the spontaneous and the receptive, autonomy and heteronomy, the empirical and the transcendental, immanent and transcendent, as the interior and exterior, or the founded and the founder, normal and abnormal, phonetic and writing, analysis and synthesis, the literal sense and figurative meaning in language, reason and madness in psychiatry, the masculine and feminine in gender theory, man and animal in ecology, the beast and the sovereign in the political field, theory and practice as distinct dominions of thought itself. In all discourses in fact (and by right) we can make clear how they were dramatized, how the cleavages were made during the centuries, each author giving it different centers and establishing different hierarchies between the terms in the opposition. Paradox It may seem paradoxical to suggest that différance, a word invented by Derrida, is not a concept (i.e. does not have a definition), but this is indicative of his broad general approach. Derrida introduces a number of new words and reinterprets others ("deconstruction" itself being the best-known example), but he vigorously resists attempts to pin them down to precise conceptual definitions. He does not seek simply to replace existing conceptual vocabularies with a new "deconstructive" one, whose terms would themselves silently embody precisely the same kinds of systems and structures of meaning, belief and value that he was questioning. His focus is on the process by which language secretly embodies, replicates and enforces certain ways of thinking, certain beliefs and values - a process which on occasion he describes as "violence"; and his method, using the tools and techniques of his invented vocabulary, is to shake it up so that their silences and secrets are brought out into the open. (It is not irrelevant that for Heidegger the Ancient Greek word for "truth" - aletheia - means "unconcealing", i.e. bringing out of concealment into the light.) In later years, when "deconstruction" had come to be used as a kind of quasi-technical term in fields as diverse as literary criticism and cookery, Derrida regretted choosing that word rather than "de-sedimentation" as the name of his approach to critical thinking. |

構造と起源の間 デリダは、いかなる意味を成すことを意図するにせよ、あらゆる言語が明確にしなければならない対立概念の周りに構築されたテキストにアプローチする。これ は、アイデンティティが構築物として本質主義的ではない観点から捉えられていること、そして構築物は「明確な記号の体系」内の差異の相互作用によってのみ 意味を生成することによる。このテキストへのアプローチは、広義では、フェルディナン・ド・ソシュールによる記号論から派生している。 デリダの立場は、言語は理想的には静的ではなく流動的であるというものであると広く言えるかもしれない。彼の悪名高い「il n'y a pas de hors-texte」(「テキストの外側などない」、時に「テキストの外側に存在するものは何もない」と誤訳される)というコメントは、彼が言葉以外に は何も存在しないと考えているという非難を生み出した。デリダは、自身の手法をヘーゲルのものと区別することに懸念を抱いている。なぜなら、ヘーゲル主義 の二項対立の概念は、より高度な二項対立が常に上位に立つという考え方に基づいているが、言語には、基本的な意味の単位は存在しないからである。 構造主義の父の一人とされるソシュールは、用語は言語内の他の用語との相互決定によって意味を獲得すると説明している。 言語には差異のみが存在する。さらに重要なのは、差異は一般的に、その差異が設定される肯定的な用語を暗示しているということである。しかし、言語には肯 定的な用語が存在せず、差異のみが存在する。意味内容(signified)を取るにしても、記号(signifier)を取るにしても、言語には言語体 系以前に存在した概念も音声も存在せず、言語体系から派生した概念上の差異と音声上の差異のみが存在する。記号が含む概念や音声上の実体は、その記号を取 り囲む他の記号よりも重要ではない。言語体系は、音の差異の連続と、観念の差異の連続とが組み合わさったものである。しかし、ある数の音響記号と、思考の 塊から切り取られた同数の断片とを組み合わせることで、価値体系が生み出される。 ソシュールは、言語学はより一般的な記号学、つまり記号一般の科学の一部門であり、人間のコードは数あるうちの1つに過ぎないことを明確に示唆している。 しかし、最終的には、デリダが指摘するように、ソシュールは言語学を「規範モデル」としており、「本質的かつ本質的に形而上学的理由から、音声と、音声と 記号を結びつけるあらゆるものを優先しなければならなかった」のである。[8] デリダは、言語学を優先する「階層化する目的論」に陥ることなく、より「実りある道(形式化)」をたどることを好み、 言語学を優先する「階層化された目的論」に陥ることなく、一般的な記号論のより「実りある道(形式化)」をたどり、言語ではなく「印」について語り、それ を人間に限定されたものではなく、言語以前のものであり、他の何らかのものとの関係があるところにはどこにでも存在する言語の純粋な可能性として捉える。 デリダは、これらの相違がすべての言語、異なる記号の体系、コードに作用していると見ている。用語は絶対的な意味を持たず、他の用語との相互決定から意味 を引き出す。デリダは、この構造的な差異を考慮して、差延の意味を明確にする。差延は、彼が創出する必要性を感じ、生涯の仕事における基本的なツールとな るものだ。脱構築: 差延とは、差異の体系的な遊び、差異の痕跡、要素が互いに関係し合うための間隔である。この間隔は、能動的かつ受動的(差延のaは、能動性と受動性に関す るこの優柔不断さを示しており、この対立の用語によって支配されたり、その間で分配されたりすることのできないもの)に同時に作用するものであり、この間 隔がなければ、「完全な」用語は意味を持たず、機能しない。 しかし、構造的な差異は、絶対的に基本的であると見なすことはできない。静的な、共時的な、分類学的な、階層的な、歴史を持たない要素を不安定化させるこ とによって、脱構築されなければならない。すべての構造はすでに差異の作用における生成的な運動を参照していることを念頭に置くべきである。[10] 差延はまた、先送りをも意味する。すなわち、意味とは、記号や痕跡の構造の内部で他の用語と同期して差異化されるだけではなく、その起源や発展、そしてその意味へと遡及する非同期の参照でもあるという認識である。差異としての構造と起源としての先送り:[11][12] また、差延のaは、間隔が一時停止であり、回り道であり、先延ばしであることを思い起こさせる。それによって、直観、知覚、完成、つまり、現在との関係、 現在の現実、存在への言及は常に先延ばしにされる。差延は、ある要素が機能し、意味を持ち、意味を獲得し、あるいは意味を伝えるのは、痕跡の経済において 別の過去または未来の要素を参照することによってのみ可能であるという差異の原理そのものによって先延ばしにされる。この差延の経済的側面は、力の場にお いてある種の意識されない計算を働かせるものであり、差延のより狭義の記号論的側面と不可分である。 このアプローチの結果の一つは、主体はそれ自身に存在するのではなく、差延の空間化と時間化のプロセスにおいて構成されるということである。 このアプローチは、主体、とりわけ意識を持ち、話す主体は差異の体系と差延の運動に依存しており、差延以前には主体は存在せず、ましてや自己に対して存在 しているわけではないこと、主体は自己から分離されること、空間化すること、時間化すること、先送りされることにおいてのみ構成されることを証明してい る。また、ソシュールが述べたように、「差異のみからなる言語は、話す主体の機能ではない」ことも証明している。 意味それ自体(「客観的」)および/または意味それ自体(「主観的」)に意味が存在するという神話を疑うデリダのアプローチは、テキストを脱構築し、意味と価値の構築において概念上の対立がどのように作用するかを明らかにすることである。 差延の概念とそれに付随する連鎖が介入する時点において、形而上学のすべての概念的対立(記号/記号対象、感覚的/知覚的、文字/音声、受動性/能動性な ど)は、究極的には何らかの存在の存在を指し示す限りにおいて、 (例えば、あらゆる作用において、あらゆる偶然や出来事の下に存在する主体の同一性、その「生きている言葉」、その発声、言語の現在の対象や行為などにお いて)存在する何かの存在を最終的に参照する限りにおいて、それらはすべて適切ではなくなる。それらはすべて、ある瞬間において、差延の運動を、差延に先 行する価値や意味の存在に有利なように従属させることになる。それは差延よりもオリジナルであり、最終的には差延を凌駕し、支配する。これは、上で「超越 論的なシニフィエ」と呼んだものの存在である。 これらの他の用語との関係は、意味だけでなく価値をも表現する。このような対立は、理論的かつ実践的な方法でテキストに適用される。脱構築の最初の課題は、哲学、文学、法学などのテキストにおけるその作用を明らかにすることである。 一方では、転倒の段階を経なければならない。この必要性を正当に評価することは、古典的な哲学における対立においては、二者間の平和的な共存ではなく、暴 力的なヒエラルキーが存在していることを認識することである。2つの用語のうちの1つが他方を支配する(価値論上、論理上など)か、優位に立つ。対立を脱 構築するということは、まず第一に、その時点での階層を覆すことである。この転覆の段階を見落とすことは、対立の構造と従属構造を忘れることである。 脱構築の最終的な目的は、あらゆる対立を乗り越えることではない。なぜなら、それらは構造的に意味を生み出すために必要だからである。それらを完全に停止 させることはできない。しかし、論理的および価値論的な対立が、あらゆる言説において意味や価値を生み出すためにどのように機能しているかを明らかにする ことで、あらゆる現象においてそれらを分析し批判する必要性がなくなるわけではない。 例 例えば、「家」という言葉は、伝統的な家のイメージと結びついているというよりも、「小屋」、「邸宅」、「ホテル」、「ビル」などとの違いから、その意味 をより多く引き出している。シニフィアンとシニフィエの関係は、明示的な記述や定義よりも、むしろ他の用語との相互決定によって確立されている。 「家」や「邸宅」、「小屋」について、いつ私たちは語ることができるのだろうか? 動詞についても同じことが言える。世界のあらゆる言語において、「歩く」と言わなくなって「走る」と言うようになるのはいつなのか? もちろん形容詞についても同じことが言える。「黄色」と言わなくなって「オレンジ色」と言うようになるのはいつなのか、あるいは「黒」と定義するのをやめ て「白」と言うようになるのはいつなのか、あるいは「金持ち」と「貧乏人」、「企業家」と「労働者」、「文明人」と「未開人」、「 人間」と「動物」、「獣」と「君主」、「キリスト教徒」と「異教徒」、あるいは「美しい」と「醜い」、「悪い」と「良い」、「真実」と「偽り」、「決然と した」と「自由」と言い始めるだろうか?あるいは、「内」と「外」、「ここ」と「そこ」、「今」と「昔」、「過去」と「現在」と「未来」と「永遠」と言い 始めるだろうか? ここで関連するのは、単語間の位相的な違いだけでなく、意味されるもの間の差異もまた、ディファランスによってカバーされるということである。また、 「家」や「白」に続く表現が、その単語の意味を修正し、時には劇的に修正することもあるため、繰り延べもまた重要となる。これは、パラダイム的な同時性に 関連するシナタグマティックな連続性だけでなく、より広い意味で、「異なる記号の体系」内のシンクロニックな同時性に関連する歴史におけるディアクロニッ クな連続性にも当てはまる。 したがって、言語における完全な意味は常に「差異的」であり、先延ばしにされる。意味が完全かつ総体的な瞬間は決して訪れない。簡単な例を挙げると、ある 単語を辞書で調べ、その単語の定義に含まれる単語をさらに調べる、といった具合に、異なる時代の古い辞書と比較しながら、そのプロセスは終わることがな い。 これは、哲学だけでなく、人文科学全般、文化研究、法理論などにおいても同様である。例えば、理解可能と感覚可能、自発性と受容性、自律性と他律性、経験 的と超越的、内在的と超越的、内部と外部、または設立者と設立者、正常と異常、音声と文字、 分析と総合、言語における字義と比喩的な意味、精神医学における理性と狂気、ジェンダー論における男性と女性、生態学における人間と動物、政治分野におけ る獣と君主、思考そのものの異なる領域としての理論と実践。実際、すべての言説において(そして当然のこととして)、それらがどのように劇化されたか、何 世紀にもわたってどのように分裂が生じたか、各著者がそれぞれ異なる中心を与え、対立する用語の間に異なる階層を確立したか、を明らかにすることができ る。 パラドックス デリダが考案した「差延」という言葉が概念(すなわち定義)ではないと主張するのは、一見するとパラドックスのように思えるかもしれないが、これは彼の幅 広い一般的なアプローチを象徴している。デリダは数多くの新しい言葉を導入し、また他の言葉を再解釈している(「脱構築」自体が最もよく知られた例であ る)が、それらを厳密な概念定義に当てはめようとする試みには断固として抵抗している。彼は、既存の概念用語を新しい「脱構築」用語に置き換えることを単 純に求めているわけではない。その用語自体は、彼が疑問を投げかけているのと同じ種類の意味、信念、価値の体系や構造を、静かに体現しているにすぎない。 彼の関心は、言語が密かに、ある思考様式、ある信念や価値観を体現し、複製し、強制するプロセスにある。このプロセスを、彼は時に「暴力」と表現する。そ して、彼が考案した語彙のツールやテクニックを用いる彼の手法は、その沈黙や秘密が明るみに出るように、それを揺さぶることである。(ハイデッガーにとっ て古代ギリシャ語で「真理」を意味する「アレーテイア」は「隠されたものを明らかにする」という意味であり、隠されたものを光の下に引き出すことを意味し ていることは無関係ではない。) 後年、「脱構築」という言葉が文学批評や料理など、さまざまな分野で一種の専門用語として使われるようになったことを受け、デリダは批判的思考へのアプ ローチの名称として「脱堆積」ではなくこの言葉を選んだことを後悔した。 |

| The web of language We reside, according to this philosophy, in a web of language, or at least one of interpretation, that has been laid down by tradition and which shifts each time we hear or read an utterance—even if it is the same utterance. Différance and deconstruction are attempts to understand this web of language, to search, in Derrida's words, for the "other of language".[15] This "other of language" is close to what Anglophone Philosophy calls the Reference of a word. There is a deferment of meaning with each act of re-reading. There is a difference of readings with each re-reading. In Derrida's words, "there is nothing outside the [con]text" of a word's use and its place in the lexicon. Text, in Derrida's parlance, refers to context and includes all about the "real-life" situation of the speech/text (cf. speech act theory). Temporal delay For Derrida, the relationship between the signifier and the signified is not understood exactly as Saussure described it. For Derrida there is a deferral, a continual and indefinite postponement, which means that the signified can never be reached. The formation of the linguistic sign is not static, but is marked by movement in time. The easiest way to understand this is to imagine Saussure's model as a two-dimensional plane, where each signified is separated from others by the differences in its sound image. (If two sound-images are exactly alike, one would not be able to distinguish between them - cf. différence and différance.) Each signifier is then a particular point on that plane. Derrida, however, adds a third dimension - time - to account for the temporal act of forming the sign. This is not to say that there is no relationship between the two. However, Derrida felt that the old model focused too heavily on the signifier, rather than on utterance and occurrence. From the point of view of the temporal formation of the sign, the signifier and the signified are severed completely and irrevocably. Example of word introduction An example of this effect occurred in England during the Renaissance, when oranges began to be imported from the Mediterranean. Yellow and red came to be differentiated from a new colour term, "orange". What was the meaning of these words before 1600? – What is their meaning afterwards? Such effects often occur in language and frequently this effect forms the basis of language/meaning. Such changes of meaning are also often centres of political violence, as is apparent in the differences invested in male/female, master/slave, citizen/foreigner etc. Derrida seeks to modulate and question these "violent hierarchies" through deconstruction. Perhaps it is a misconception that différance seeks contradictory meanings. It does not necessarily do so. It can, but what it usually describes is the re-experience, the re-arrival of the moment of reading. Roland Barthes remarked that "those who fail to reread are obliged to read the same story everywhere".[16] This wry comment summarizes the phenomenon of different experience for each iteration. In discussing just one text we are discussing every text. No distinction is necessarily made between texts in this "basic" level. The difference/deferral can be between one text and itself, or between two texts; this is the crucial distinction between traditional perspectives and deconstruction. |

言語の網 この哲学によれば、私たちは言語の網、少なくとも解釈の網の中に存在している。それは伝統によって築かれたものであり、同じ発話であっても、それを聞く、 あるいは読むたびに変化する。差延と脱構築は、この言語の網を理解しようとする試みであり、デリダの言葉で言えば、「言語の他者」を探し求めるものであ る。[15] この「言語の他者」は、英語圏の哲学で「言葉の参照」と呼ばれるものに近い。再読の行為のたびに意味が先延ばしされる。再読のたびに解釈に違いが生じる。 デリダの言葉で言えば、「言葉の使用とその辞書上の位置におけるコンテクストの外側には何もない」ということである。デリダの用語では、テキストはコンテ クストを指し、音声/テキストの「現実の」状況に関するすべてを含む(言語行為理論を参照)。 時間的遅延 デリダにとって、記号と意味内容の関係は、ソシュールが説明したように正確には理解されていない。デリダによれば、先延ばし、つまり継続的かつ無期限の先 延ばしがあり、それは意味内容が決して到達できないことを意味する。言語記号の形成は静的なものではなく、時間的な動きによって特徴づけられる。これを理 解する最も簡単な方法は、ソシュールのモデルを二次元の平面として想像することである。各シニフィエは、音像の差異によって互いに分離されている。(2つ の音像が完全に同一である場合、それらを区別することはできない。 - 差延と差延を参照)各シニフィアンは、その平面上の特定の点となる。しかし、デリダは、記号を形成する一時的な行為を説明するために、時間という第三の次 元を加える。これは、両者の間に何の関係もないという意味ではない。しかし、デリダは、従来のモデルでは発話や出現よりも記号に重点が置かれすぎていると 感じていた。記号の時間的な形成という観点から見ると、記号と意味は完全に、そして不可逆的に断絶されている。 語の導入の例 この効果の一例は、ルネサンス期のイギリスで起こった。地中海からオレンジが輸入され始めたときである。黄色と赤は、新しい色を表す「オレンジ」という語 によって区別されるようになった。1600年以前には、これらの語の意味は何だったのか? その後、これらの語の意味は何なのか? このような影響は言語においてしばしば発生し、この影響が言語/意味の基礎を形成することも多い。このような意味の変化は、男性/女性、主人/奴隷、市民 /外国人などに見られる相違が明らかなように、政治的暴力の中心となることも多い。デリダは脱構築を通じて、これらの「暴力的な階層」を調整し、疑問を投 げかけようとしている。 おそらく、差延が矛盾する意味を求めるという考えは誤解である。必ずしもそうではない。そうなることもあるが、通常、差延が描写するのは再経験、つまり読 書時の瞬間が再び訪れることである。ロラン・バルトは「再読を怠る者は、どこでも同じ物語を読むことを強いられる」と述べている。[16] この辛辣なコメントは、反復のたびに異なる経験が生まれる現象を要約している。 一つのテクストについて論じているだけで、あらゆるテクストについて論じていることになる。この「基本」レベルでは、テクスト間に必ずしも区別はなされな い。差異/遅延は、一つのテクストとそれ自身の間にあることもあれば、二つのテクストの間にあることもある。これが伝統的な視点と脱構築の間の決定的な相 違点である。 |

| Deconstruction and the history of philosophy Derrida's neographism (rather than neologism because "neologism" would propose a logos, a metaphysical category; and (more simply) because, when uttered in French, "différance" is indistinguishable from "difference"—it is thus only a graphical modification, having nothing to do with a spoken logos) is, of course, not just an attempt at linguistics or to discuss written texts and how they are read. It is, most importantly, an attempt to escape the history of metaphysics; a history that has always prioritised certain concepts, e.g., those of substance, essence, soul, spirit (idealism), matter (realism), becoming, freedom, sense-experience, language, science etc. All such ideas imply self-presence and totality. Différance, instead, focuses on the play of presence and absence, and, in effecting a concentration of certain thinking, Derrida takes on board the thought of Freud's unconscious (the trace), Heidegger's destruction of ontotheology, Nietzsche's play of forces, and Bataille's notion of sacrifice in contrast to Hegel's Aufheben. Différance is not only irreducible to any ontological or theological—ontotheological—reappropriation, but as the very opening of the space in which ontotheology—philosophy—produces its system and its history, it includes ontotheology, inscribing it and exceeding it without return.[17] Yet he does not approach this absence and loss with the nostalgia that marks Heidegger's attempt to uncover some original truths beneath the accretions of a false metaphysics that have accumulated since Socrates. Rather it is with the moods of play and affirmation that Derrida approaches the issue. However, Derrida himself never claimed to have escaped from the metaphysics with what he has done. To the contrary, he criticises others for claiming to have demolished metaphysics thoroughly. Negative theology See also: Postmodern theology, Postmodern religion, and Faith deconstruction Derrida's non-concept of différance, resembles, but is not, negative theology, an attempt to present a tacit metaphysics without pointing to any existent essence as the first cause or transcendental signified. Following his presentation of his paper "Différance" in 1968, Derrida was faced with an annoyed participant who said, "It [différance] is the source of everything and one cannot know it: it is the God of negative theology." Derrida's answer was, "It is and it is not."[18] In contrast to negative theology, which posits something supereminent and yet concealed and ineffable, différance is not quite transcendental, never quite "real", as it is always and already deferred from being made present. As John Caputo writes, "Différance is but a quasi-transcendental anteriority, not a supereminent, transcendental ulteriority."[19] The differences and deferrings of différance, Derrida points out, are not merely ideal, they are not inscribed in the contours of the brain nor do they fall from the sky, the closest approximation would be to consider them as historical, that is, if the word history itself did not mean what it does, the airbrushing speech of the victor/vanquished. Derrida has shown an interest in negative or apophatic theology, one of his most important works on the topic being his essay "Sauf le nom".[20] |

脱構築と哲学史 デリダの新造語主義(「新語」ではなく新造語主義であるのは、「新語」という語はロゴス、すなわち形而上学的範疇を提案するからであり、また(より単純 に)フランス語で発音された場合、「差延」は「差異」と区別できないため、これはあくまで表記上の変更であり、発話されるロゴスとは何の関係もないからで ある)は、もちろん、言語学への試みや、書かれたテキストとその読み方についての議論に留まるものではない。何よりも重要なのは、形而上学の歴史から脱却 しようとする試みである。この歴史は、実体、本質、魂、精神(観念論)、物質(唯物論)、生成、自由、感覚経験、言語、科学など、特定の概念を常に優先し てきた。こうした考え方はすべて、自己の存在と全体性を暗示している。それに対し、デリダは「差延」において、存在と不在の戯れに焦点を当て、ある思考の 集中を図るにあたり、フロイトの無意識(痕跡)、ハイデッガーの存在神学の破壊、ニーチェの力の戯れ、そしてバタイユの犠牲の概念をヘーゲルの「アウフ ヘーベン」と対比させながら取り入れている。 差延は、いかなる存在論的または神学的(存在神学的)な再解釈にも還元できないだけでなく、存在神学(哲学)がその体系と歴史を生み出す空間のまさに始まりとして、存在神学を含み込み、それを記し、それを超えながら、決して戻ることのないものとなる。 しかし、彼はこの不在と喪失を、ソクラテス以来蓄積されてきた誤った形而上学の累積の下にある、ある原初の真理を明らかにしようとしたハイデガーの試みを 特徴づけるノスタルジアをもってアプローチするわけではない。むしろ、デリダは遊びと肯定の気分をもってこの問題にアプローチする。 しかし、デリダ自身は、自身の業績によって形而上学から脱却したとは決して主張しなかった。それどころか、形而上学を徹底的に打ち壊したと主張する他の人々を批判している。 否定神学 関連項目:ポストモダン神学、ポストモダン宗教、信仰の脱構築 デリダの「差延」という非概念は、否定神学に似ているが、否定神学とは異なる。否定神学とは、いかなる実存する本質も第一原因や超越論的な意味内容として 指摘することなく、暗黙の形而上学を提示しようとする試みである。1968年に論文「差延」を発表した後、デリダは苛立った参加者から「差延はあらゆるも のの源であり、それを知ることはできない。それは否定神学の神である」と言われた。デリダの答えは「それはあり、またそうではない」であった。[18] 卓越した何かを仮定するが、隠され、言葉にできない否定神学とは対照的に、ディファレンスは超越的ではなく、決して「現実的」ではない。なぜなら、それは 常に、すでに存在が先延ばしにされているからだ。ジョン・カピューが言うように、「差延は、準超越的な先行性であって、卓越した超越的な後続性ではない」 [19]。 差延の差異と繰り延べについて、デリダは、それらは単に観念的なものではなく、 脳の輪郭に刻み込まれているわけでもなく、空から降ってくるものでもない。最も近い近似値は、それらを歴史的とみなすことである。つまり、歴史という言葉 自体が、勝者/敗者のエアブラシによるスピーチが意味するようなものでない場合、という意味である。 デリダは、否定的またはアポファティック神学に関心を示しており、このテーマに関する最も重要な作品のひとつに、彼のエッセイ「Sauf le nom」がある。[20] |

| Life and technics In Of Grammatology, Derrida states that grammatology is not a "science of man" because it is concerned with the question of "the name of man." This leads Derrida into a consideration of the work of André Leroi-Gourhan, and in particular his concepts of "program," "exteriorisation," and "liberation of memory." Derrida writes: "Leroi-Gourhan no longer describes the unity of man and the human adventure thus by the simple possibility of the graphie in general; rather as a stage or an articulation in the history of life—of what I have called différance—as the history of the grammè."[21] Derrida thus explicitly refers the term différance to life, and in particular to life as the history of inscription and retention, whether this is genetic or technological (from writing to "electronic card indexes"). And thus grammatology is not a science of man because it deconstructs any anthropocentrism, in the sense that the inscription in question falls on both sides of the divide human/non-human. Yet, in the article "Différance", Derrida refers différance not to physis, that is, life, but to "all the others of physis—tekhnè, nomos, thesis, society, freedom, history, mind, etc.—as physis differed and deferred, or as physis differing and deferring."[22] Bernard Stiegler argues in his book, Technics and Time, 1, that this represents a hesitation in Derrida: "Now phusis as life was already différance. There is an indecision, a passage remaining to be thought. At issue is the specificity of the temporality of life in which life is inscription in the nonliving, spacing, temporalisation, differentiation, and deferral by, of and in the nonliving, in the dead."[23] What this suggests to Stiegler is that grammatology—a logic of the grammè—must be supplemented with a history of grammatisation, a history of all the forms and techniques of inscription, from genetics to technics, each stage of which will be found to possess its own logic. Only in this way can différance be thought as the differing and deferral of life (life as the emergence of a difference from non-life, specifically as the deferral of entropy), and as the difference from physis through which the human must inevitably be defined (the human as the inauguration of another memory, neither the memory of genetics nor that of the individual, but rather a memory consisting in "inscription in the nonliving," that is, technical memory). |

生命と技術 『グラマトロジーについて』において、デリダは「人間の名」という問いに関わるものであるがゆえに、グラマトロジーは「人間学」ではないと述べている。こ のことから、デリダはアンドレ・レロワ=グーランの研究、特に「プログラム」、「外化」、「記憶の解放」という概念について考察するに至った。デリダは次 のように書いている。「レロワ=グーランはもはや、グラフィエの単純な可能性によって、人間と人間の冒険の統一性を説明しているわけではない。むしろ、生 命の歴史における段階または結合として、つまり私が「差延」と呼ぶもの 。 デリダはこうして、差延という用語を生命に、特に遺伝的であれ技術的(文字から「電子カードインデックス」まで)であれ、刻印と保持の歴史としての生命に 明示的に言及している。 したがって、グラマトロジーは人間学ではない。なぜなら、問題の刻印が人間/非人間の境界の両側に及ぶという意味で、あらゆる人間中心主義を脱構築するか らである。 しかし、デリダは「差延」という論文で、ディファランスを「フィュシス」、すなわち「生命」ではなく、「フィュシスが差延し、延期する、あるいはフィュシ スが差延し、延期されるものとしての、フィュシスのすべての他者、すなわち、テクネー、ノモス、テーゼ、社会、自由、歴史、精神など」[22]に言及して いる。ベルナール・スティグレールは著書『技術と時間』1で、これはデリダの迷いであると主張している。「今、生命としてのフュシスはすでに差延であっ た。 決断できない状態、考えなければならないことが残っている。 問題となっているのは、生命が非生命のなかに、間隔を空け、時間化し、差異化し、先延ばしにする、非生命のなかに、非生命によって、非生命のなかで、刻印 されるという、生命の時間性の特殊性である。」[23] これがスティグレールに示唆しているのは、 すなわち、グラマトロジー(グラメールの論理)には、グラマタイゼーションの歴史、すなわち、遺伝学から技術に至るまでの、あらゆる形態と技術の刻印の歴 史を補う必要があるということである。このようにしてのみ、差延は、生命の差異化と繰り延べ(生命とは、非生命からの差異の出現であり、とりわけエントロ ピーの繰り延べである)として、また、人間が必然的に定義されるべき自然(人間とは、遺伝学の記憶でも個人の記憶でもない、別の記憶の始まりであり、むし ろ「非生物への刻印」、すなわち技術的記憶からなる記憶である)からの差異として、思考することができる。 |

| "Speech

and Phenomena" and other essays on Husserl's Theory of Signs, trans.

David B. Allison (Evanston: Northwestern University Press, 1973). Of Grammatology (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1998, corrected edition). |

|

| Full text of Différance chapter, translated by Alan Bass, from Margins of Philosophy pp. 3–27 (Stanford University) |

|

| https://en.wikipedia.org/wiki/Diff%C3%A9rance |

|

☆Dekonstruktion

| Das Wort

Dekonstruktion (vgl. französisch déconstruction ‚Zerlegung, Abbau‘; ein

Kofferwort aus „Destruktion“ und „Konstruktion“) bezeichnet eine Reihe

von Strömungen in Philosophie, Philologie und Werkinterpretation seit

den 1960er-Jahren. Dekonstruktivisten bemühen sich um den Nachweis,

dass – und vor allem: wie – ein Text seine Bedeutung selbst

hinterfragt, durchkreuzt und gerade mit solchen Paradoxien Sinn

schafft, z. B. durch Widersprüche zwischen inhaltlicher Aussage und

sprachlicher Form.[1] Die Methode der Dekonstruktion ist ein kritisches

Hinterfragen und Auflösen eines Textes im weiteren Sinn. Sie wird oft auch als Dekonstruktivismus bezeichnet. Dies ist eine distanzierende Bezeichnung durch außenstehende Autoren. Der Philosoph Jacques Derrida hat die Dekonstruktion kritisch von „Dekonstruktivismus oder Dekonstruktivismen“ als dogmatischen Erscheinungsformen unterschieden.[2] Das Wort wurde von Derrida als Bezeichnung für ein Lektüre- und Analyseverfahren von Texten geprägt, das sich von hermeneutischen Theorien und deren Praxis der Interpretation abgrenzt. Ein ähnlicher Ansatz findet sich in den Yale Critics[3] von Harold Bloom, Geoffrey Hartman, Paul de Man und J. Hillis Miller, die darum bemüht sind, den „Deutungswahn“ zu zerstören.[4] Der Unterschied zwischen hermeneutischen und dekonstruktiven „Textbefragungen“ besteht darin, dass die Hermeneutik von einem quasi dialogischen Verhältnis zwischen Text und Interpret ausgeht, das auf ein zunehmend besseres Verständnis einer im Text enthaltenen Botschaft abzielt. Dabei wird eine rekonstruierbare Sinneinheit, ein Sinnzusammenhang, unterstellt. |

脱構築(フランス語の

déconstruction「分解、解体」に由来し、「破壊」と「構築」を組み合わせた造語)という言葉は、1960年代以降、哲学、文献学、作品解釈

における一連の潮流を指す。脱構築主義者は、テキストがそれ自体の意味を疑問視し、覆し、特にそのような逆説、例えば内容と表現の矛盾によって意味を生み

出していることを、そして何よりもその方法を証明しようと努めている。脱構築の手法は、広い意味でテキストを批判的に疑問視し、分解するものである。 これは、外部からの著者によって、しばしば「脱構築主義」とも呼ばれる。これは、距離感ある表現だ。哲学者ジャック・デリダは、脱構築を「脱構築主義または脱構築主義」という独断的な表現と批判的に区別した。 この言葉は、デリダによって、解釈学理論やその解釈の実践とは一線を画す、テキストの読解および分析の手法を表す用語として造語された。同様のアプローチ は、ハロルド・ブルーム、ジェフリー・ハートマン、ポール・ド・マン、J・ヒリス・ミラーによる「イェール批評家たち」にも見られ、彼らは「解釈狂」を破 壊しようと努めている。 解釈学と脱構築的な「テキストの問いかけ」の違いは、解釈学は、テキストと解釈者の間の、いわば対話的な関係に基づいており、テキストに含まれるメッセー ジの理解を深めることを目的としている点にある。そこでは、再構築可能な意味の単位、つまり意味の関連性が前提とされている。 |

| Begriff der Dekonstruktion und Einflüsse Historisch knüpft der Begriff der Dekonstruktion unter anderem an Martin Heideggers Verwendung der Begrifflichkeiten „Konstruktion“ und „Destruktion“ und deren methodische Verschränkung an.[5][6] Weitere Einflüsse liegen im Strukturalismus und unter anderem daraus hervorgegangenen Theorien über die Natur und den Gebrauch von Zeichen (Semiotik).[7] Zu den philosophischen Grundlagen der Dekonstruktion siehe den Hauptartikel Jacques Derrida. Derrida entwickelte die Dekonstruktion in Zusammenhang mit seinem Konzept der Différance (der Artikel ist in Bezug auf die Erklärung der Dekonstruktion sehr aufschlussreich). Bei der Dekonstruktion geht es um die Analyse von Sprache bzw. Texten, genauer gesagt von Zeichen, Sinn und Bedeutung.[8] Dabei werden selbst diese Begriffe in Frage gestellt, ebenso wie der ontologische Status des Subjekts. „Was ich Dekonstruktion nenne, kann natürlich Regeln, Verfahren oder Techniken eröffnen, aber im Grunde genommen ist sie keine Methode und auch keine wissenschaftliche Kritik, weil eine Methode eine Technik des Befragens oder der Lektüre ist, die ohne Rücksicht auf die idiomatischen Züge des Gegenstandes in anderen Zusammenhängen wiederholbar sein soll. Die Dekonstruktion hingegen befasst sich mit Texten, mit besonderen Situationen, mit der Gesamtheit der Philosophiegeschichte, innerhalb derer sich der Begriff der Methode konstituiert hat. Wenn die Dekonstruktion also die Geschichte der Metaphysik oder die des Methodenbegriffs befragt, dann kann sie nicht einfach selbst eine Methode darstellen. Die Dekonstruktion setzt die Umwandlung selbst des Begriffes des Textes und der Schrift voraus. […] Ich nenne eine Institution ebenso wie eine politische Situation, einen Körper oder einen Tanz ›Text‹, was offenbar zu vielen Mißverständnissen geführt hat, weil man mich beschuldigte, die ganze Welt in ein Buch zu stecken. Das ist offensichtlich absurd.“ – Derrida: Falter-Interview 1987[9] |

脱構築の概念と影響 歴史的に、脱構築の概念は、とりわけマルティン・ハイデガーによる「構築」と「破壊」という概念の使用、およびそれらの方法論的な絡み合いに関連している。[5][6] その他の影響としては、構造主義や、そこから派生した記号(記号論)の性質と使用に関する理論などがある。[7] 脱構築の哲学的基礎については、メイン記事「ジャック・デリダ」を参照のこと。デリダは、彼の「差異(ディファランス)」の概念に関連して脱構築を発展さ せた(この記事は、脱構築の説明に関して非常に参考になる)。 脱構築とは、言語やテキスト、より正確には記号、意味、意義の分析である。[8] その過程で、これらの概念自体、そして主体の存在論的地位も疑問視される。 「私が脱構築と呼ぶものは、もちろん規則や手順、手法を開拓することはできるが、基本的にそれは方法でも、科学的批判でもない。なぜなら、方法とは、対象 物の慣用的な特徴を考慮せずに、他の文脈でも繰り返せる質問や読解の手法であるからだ。一方、脱構築は、テキスト、特定の状況、方法という概念が構築され た哲学の歴史全体を取り扱う。したがって、脱構築が形而上学の歴史や方法という概念を問うものであるならば、脱構築自体が単なる方法であるはずがない。脱 構築は、テキストや文章という概念そのものの変容を前提としている。[…] 私は、制度も、政治的状況も、身体も、ダンスも「テキスト」と呼んでいるが、これは明らかに多くの誤解を招いている。なぜなら、私は全世界を1冊の本に詰 め込んだと非難されているからだ。これは明らかに不条理である。 – デリダ:ファルター誌のインタビュー 1987年[9] |

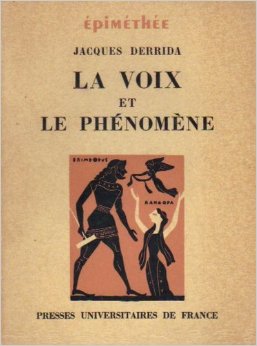

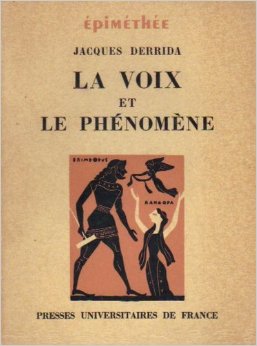

★Speech and Phenomena

| Speech and Phenomena: And Other Essays on Husserl's Theory of Signs,

or Voice and Phenomenon: Introduction to the Problem of the Sign in

Husserl's Phenomenology,[1] (French: La Voix et le Phénomène) is a book

about the phenomenology of Edmund Husserl by the French philosopher

Jacques Derrida, published in 1967 alongside Derrida's Of Grammatology

and Writing and Difference. In Speech and Phenomena, Derrida

articulates his mature relationship to Husserl, putting forward an

argument concerning Husserl's phenomenological project as a whole in

relation to a key distinction in Husserl's theory of language in the

Logical Investigations (1900–1901) and how this distinction relates to

his description of internal time consciousness. Derrida also develops

key discussions of the terms deconstruction and différance. Derrida

commented that Speech and Phenomena is the "essay I value the most".[2]

Derrida's best known work on Husserl's phenomenology, it is widely

considered one of his most important philosophical works. |

声と現象:

およびフッサールの記号論に関するその他の論考、あるいは『声と現象:フッサール現象学における記号の問題への序説』[1](原題:La Voix

et le

Phénomène)は、フランスの哲学者ジャック・デリダによるエドムント・フッサールの現象学に関する著作である。1967年にデリダの『文法学』お

よび『記述と差異』と共に刊行された。『声と現象』において、デリダはフッサールに対する自身の成熟した関係を明確にし、フッサールの言語理論における

『論理学研究』(1900–1901年)の核心的な区別と、この区別が内部的時間意識の記述にどう関連するかについて、フッサールの現象学プロジェクト全

体に関する議論を展開している。デリダはまた、「脱構築」と「差延」という用語に関する重要な議論を展開している。デリダは『声と現象』について「私が

最も価値を置く論文」と評している[2]。フッサールの現象学に関するデリダの最も著名な著作であり、彼の最も重要な哲学的著作の一つと広く見なされてい

る。 |

| Background Speech and Phenomena is the culmination of a long period of study on the phenomenology of Edmund Husserl that Derrida began with his 1953/54 masters thesis The Problem of Genesis in Husserl's Phenomenology. This early thesis then formed the basis for his 1959 paper "'Genesis and Structure' and Phenomenology."[3] Derrida also translated Husserl's "Origin of Geometry" from German into French and published his translation of this article with a book length introduction in 1962.[4] |

背景 『声と現象』は、デリダが1953/54年の修士論文『フッサールの現象学における生成の問題』で始めた、エドムント・フッサールの現象学に関する長年 の研究の集大成である。この初期の論文は、1959年の論文『「生成と構造」と現象学』の基礎となった。[3] デリダはまたフッサールの『幾何学の起源』をドイツ語からフランス語へ翻訳し、この論文の翻訳に書籍規模の序文を添えて1962年に刊行した。[4] |

| Contents Speech and Phenomena consists of an introduction and seven chapters: (1) Sign and Signs, (2) The Reduction of Indication, (3) Meaning as Soliloquy, (4) Meaning and Representation, (5) Signs and the Blink of an Eye, (6) The Voice that Keeps Silence, (7) The Supplement of Origin. 1. Sign and Signs Derrida identifies his theme in the first chapter as the twofold sense of the word sign for Husserl. Derrida notes that Husserl makes a conceptual distinction in the use of the word sign between expression and indication.[5] For Husserl, Derrida argues, the expression and the indication are both signs but the latter is a sign without meaning or sense.[6] Expression intends towards an ideal meaning and is "tied to the possibility of spoken language."[7] |

目次 『声と現象』は序論と七つの章から成る:(1) 記号と徴候、(2) 指示の還元、(3) 独白としての意味、(4) 意味と表象、(5) 記号と瞬き、(6) 沈黙を守る声、(7) 起源の補足。 1. 記号と記号たち デリダは第一章で、フッサールにおける「記号」という言葉の二重の意味を主題として特定する。デリダは、フッサールが「記号」という言葉の使用において、 表現と指示の概念的区別を行っていると指摘する。[5] デリダによれば、フッサールにとって表現と指示はどちらも記号であるが、後者は意味や内容を持たない記号である。[6] 表出は理想的な意味を志向し、「言語の可能性に結びついている」[7]。 |

| Translations Originally translated into English by David B. Allison and published as Speech and Phenomena: And Other Essays on Husserl's Theory of Signs in 1973, a new translation by Leonard Lawlor under the title Voice and Phenomenon: Introduction to the Problem of the Sign in Husserl's Phenomenology was published in 2010.[1] |

翻訳 デイヴィッド・B・アリソンによる英語訳は1973年に『声と現象:フッサールの記号論に関するその他の論考』として刊行された。レナード・ローラーによる新たな翻訳は2010年に『声と現象:フッサール現象学における記号問題への序説』の題名で出版された。[1] |

| Commentary For commentary on Speech and Phenomena see Leonard Lawlor's book Derrida and Husserl (2002) and Joshua Kates's book Essential History (2005). |

解説 『声と現象』に関する解説については、レナード・ローラーの著書『デリダとフッサール』(2002年)およびジョシュア・ケイツの著書『本質的な歴史』(2005年)を参照のこと。 |

| Positions |

ポジションズ |

| References 1. "Voice and Phenomenon". 2. Derrida, J., 1981. Positions. Trans. A. Bass. Chicago: Chicago UP, p. 13. 3. Joshua Kates states that the 1959 paper "turns out largely to be a précis of this earlier work." (Essential History, 84) 4. Husserl, Edmund (2010). L'origine de la géométrie. Derrida, Jacques, (1930-2004). ([6e édition] ed.). Paris: Presses universitaires de France. ISBN 978-2-13-057916-8. OCLC 690288213. 5. "Husserl Begins by pointing out a confusion: The word 'sign' (Zeichen) covers, always in ordinary language and occasionally in philosophical language, two heterogeneous concepts: that of expression (Ausdruck), which is often wrongly taken as a synonym for sign in general, and that of indication (Anzeichen)." (Derrida, Speech and Phenomena 17) 6. "But, according to Husserl, there are signs that express nothing because they convey nothing one could call (we still have to put it in German) Bedeutung of Sinn. Such is the indicative sign [indice]. Certainly an indicative sign is a sign, as is an expression. But, unlike an expression, an indicative sign is deprived of Bedeutung or Sinn; it is bedeutunglos, sinnlos. But, nonetheless, it is not without signification. By definition there can be no sign without signification, no signifying without the signified." (Derrida, Speech and Phenomena 17) 7. (Derrida, Speech and Phenomena 18) also, "One would thus be assured that the meaning (Beudeutung) is always what a discourse or somebody wants to say ': what is conveyed, then, is always a linguistic sense, a discursive content" (Derrida, Speech and Phenomena 18) |

参考文献 1. 「声と現象」 2. デリダ, J., 1981. 『位置』. A. バス訳. シカゴ: シカゴ大学出版局, p. 13. 3. ジョシュア・ケイツは、1959年の論文が「この先行研究の要約に過ぎないことが判明した」と述べている(『本質的な歴史』, 84頁) 4. フッサール、エドムント(2010)。『幾何学の起源』。デリダ、ジャック(1930-2004)。([第6版] 編)。パリ:フランス大学出版局。ISBN 978-2-13-057916-8。OCLC 690288213。 5. 「フッサールはまず混同を指摘する:『記号』(Zeichen)という言葉は、常に日常言語において、また時折哲学言語においても、二つの異質な概念を包 含している。すなわち、しばしば誤って記号一般の同義語と見なされる『表現』(Ausdruck)の概念と、『指示』(Anzeichen)の概念であ る。」(デリダ『声と現象』17頁) 6. 「しかしフッサールによれば、意味(ドイツ語で言うならBedeutung)や意義(Sinn)と呼べるものを何も伝えないため、何も表現しない記号が存 在する。指示的記号[indice]がそれである。確かに指示的記号は、表現的記号と同様に記号である。しかし表現的記号とは異なり、指示的記号は意味 (Bedeutung)や意義(Sinn)を欠いている。それは無意味(bedeutunglos)であり、無意義(sinnlos)である。だがそれに もかかわらず、指示的記号は意味を持たないわけではない。定義上、意味を持たない記号は存在し得ず、表象されるもの(signified)なくして表象 (signifying)はありえないのだ。」(デリダ『声と現象』17頁) 7. (デリダ『声と現象』18頁)また、「こうして意味(Beudeutung)は常に言説や誰かが言おうとするものだと確信されるだろう。つまり伝達されるのは常に言語的な意味、言説的内容なのだ」(デリダ『声と現象』18頁) |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Speech_and_Phenomena |

| Positions is a 1972 book by the French philosopher Jacques Derrida. |

『ポジションズ』は、フランスの哲学者ジャック・デリダによる1972年の著作である。 |

| Summary Positions consists of a collection of interviews. Derrida talks about his earlier works and their relationships. He said that his 1962 essay, Edmund Husserl's Origin of Geometry: An Introduction, already contained many elements of his thought, that would be further elaborated. He added: "that essay can be read as the other side (recto or verso, as you wish) of Speech and Phenomena."[1] |

要約 『ポジションズ』は一連のインタビューで構成されている。デリダは自身の初期著作とその相互関係について語っている。彼は1962年の論文『エドムント・ フッサールの幾何学の起源:序説』には、後に展開される自身の思想の多くの要素が既に含まれていたと述べた。さらにこう付け加えた:「その論文は『言語と 現象』の裏面(表か裏かは任意に解釈せよ)として読まれることができる」[1] |

| On the relationship between his

three foundational works of 1967, Derrida explained: " Speech and

Phenomena is perhaps the essay which I like most. Doubtless I could

have bound it as a long note to one or the other of the other two

works. Of Grammatology refers to it and economizes its development. But

in a classical philosophical architecture, Speech... would come first:

in it is posed, at a point which appears juridically decisive for

reasons that I cannot explain here, the question of the privilege of

the voice and of phonetic writing in their relationship to the entire

history of the West, such as this history can be represented by the

history of metaphysics and metaphysics in its most modern, critical and

vigilant form: Husserl's transcendental phenomenology."[2] |

1967年の三つの基礎的著作の関係について、デリダはこう説明してい

る。「『声と現象』はおそらく私が最も好む論文だ。おそらく私はこれを他の二つの著作のいずれかに長い注釈として付すこともできただろう。『文法学』は

これに言及し、その展開を簡略化している。しかし古典的な哲学的構造において、『声と現象』が先に来るのだ。なぜなら、ここでは、ここでしか説明できな

い理由から、法的に決定的な地点において、声の特権と音声表記が西洋全体の歴史との関係において問われているからだ」

最初に位置づけられる。そこでは、ここで説明できない理由から法的に決定的な地点において、声と音声的記述の特権が、西洋全体の歴史——すなわち形而上学

の歴史、そして最も近代的で批判的かつ警戒的な形態としての形而上学、すなわちフッサールの超越論的現象学によって表象されうる歴史——との関係において

問われているのだ。」[2] |

| Contents 1. «Implications. Entretien avec Henri Ronse», pp. 9–24; 9–23 [cf. b 1967(d)] 2. «Sémiologie et grammatologie. Entretien avec Julia Kristeva», pp. 25–50; 25–46 [cf. b 1968(d)] 3. «Positions. Entretien avec Jean-Louis Houdebine et Guy Scarpetta», pp. 51–133; 47–117 [cf. b 1971(a)] 4. «Aver l'orecchio per la filosofia. Colloquio con Lucette Finas», pp. 119–135 (nella sola ed. it.) [cf. b 1972(b)] |

目次 1. 「含意。アンリ・ロンズとの対談」、9-24ページ、9-23ページ[b 1967(d)参照] 2. 「記号論と文法学。ジュリア・クリステヴァとの対談」、25-50ページ、25-46ページ[b 1968(d)参照] 3. 「立場。ジャン=ルイ・ウードバンとギ・スカルペッタとの対談」、51~133 ページ、47~117 ページ [参照 b 1971(a)] 4. 「哲学の耳を持つこと。ルセット・フィナスとの対話」、119-135ページ(イタリア語版のみ)[参照 b 1972(b)] |

| Editions [French original] 1972 Positions, Les Éditions de Minuit, Paris [English] 1981 Positions, trans. Alan Bass (Chicago & London: University of Chicago Press) |

版 [フランス語原書] 1972年 『ポシション』ミニュイ社、パリ [英語版] 1981年 『ポシション』、アラン・バス訳(シカゴ・ロンドン:シカゴ大学出版局) |

| Notes 1. Positions (1981), p. 5. 2. Positions (1981), pp. 4–5 |

注 1. 『ポジションズ』(1981年)、5ページ。 2. 『ポジションズ』(1981年)、4~5ページ。 |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Positions_(book) |

リ ンク

文 献

そ の他の情報

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099