バンドン会議の教訓

The Lessons of the

Bandung Conference, Reviewing Richard Wright’s The Color Curtain 40

Years Later

☆マ

シュー・クエスト「バンドン会議の教訓:リチャード・ライト『カラーのカーテン』出版後40年のレビュー」:Matthew Quest, The

Lessons of the Bandung Conference: Reviewing Richard Wright’s The Color

Curtain 40 Years Later

| The despised, the

insulted, the hurt, the dispossessed—in short, the underdogs of the

human race were meeting. Here were class and racial and religious

consciousness on a global scale. Who had thought of organizing such a

meeting? And what had these nations in common? Nothing, it seemed to

me, but what their past relationship to the Western world had made them

feel. This meeting of the rejected was in itself a kind of judgment

upon the Western world! —Richard Wright |

軽蔑され、侮辱され、傷つけられ、奪われた者たち――つまり人類の弱者

たちが集まっていた。ここには世界規模の階級意識、人種意識、宗教意識があった。誰がこんな集会を思いついたのか?そしてこれらの国民に共通点があったの

か?私には、西洋世界との過去の関係が彼らに感じさせたこと以外、何もないように思えた。この拒絶された者たちの集まり自体が、西洋世界に対する一種の審

判だったのだ! ―リチャード・ライト |

| Richard Wright’s The Color

Curtain [University Press of Mississippi, 1994], originally published

in 1956, chronicles the Bandung Conference of April 18–25, 1955. The

gathering of leaders of 29 African and Asian nations considered how

they could help one another in achieving social and economic well-being

for their large and impoverished populations. Their agenda addressed

race, religion, colonialism, national sovereignty, and the promotion of

world peace. Despite the pragmatic premise for such a meeting, it would

take on monumental importance for the shaping of future Cold War and

identity politics, bearing important lessons for political struggle

today. |

リチャード・ライトの『カラー・カーテン』(ミシシッピ大学出版局、

1994年刊)は、1956年に初版が刊行された。本書は1955年4月18日から25日にかけて開催されたバンドン会議を記録している。アフリカとアジ

アの29カ国の指導者たちが集まり、大規模で貧困に苦しむ自国民のために社会・経済的福祉を達成する上で、互いにどう支援し合えるかを検討した。議題には

人種、宗教、植民地主義、国家主権、世界平和の促進が含まれていた。こうした会合の実用的な前提にもかかわらず、それは冷戦とアイデンティティ政治の形成

において極めて重要な役割を果たし、今日の政治闘争にとって重要な教訓を残すこととなった。 |

| Bandung was sponsored by the

Asian nationalist leadership of Indonesia, Ceylon (now Sri Lanka),

Burma (now Myanmar), and the Philippines. The foremost figure of these

nations was Ahmed Sukarno, president of Indonesia, who from Wright’s

description clearly ruled over a police state, however strident his

anti-imperialist rhetoric. The prominent personalities were Jawaharlal

Nehru, prime minister of India, Kwame Nkrumah, prime minister of the

Gold Coast (later Ghana), Gamal Abdel Nasser, president of Egypt, Chou

En Lai, premier of China, Ho Chi Minh, prime minister of Vietnam, and

Congressman Adam Clayton Powell of Harlem, USA. Lesser-known

representatives of Algeria, Morocco, Tunisia, Lebanon, Syria, Japan,

the Philippines and others would make interesting contributions. |

バ

ンドン会議は、インドネシア、セイロン(現在のスリランカ)、ビルマ(現在のミャンマー)、フィリピンなどのアジアのナショナリスト指導者たちによって主

催された。これらの国民を代表する人物はインドネシア大統領のアハメド・スカルノであった。ライトの記述によれば、彼の反帝国主義的レトリックがどれほど

激しかったとしても、明らかに警察国家を支配していた。著名な人格としては、インドのジャワハルラール・ネルー首相、ゴールドコースト(後のガーナ)のク

ワメ・ンクルマ首相、エジプトのガマル・アブデル・ナセル大統領、中国の周恩来首相、ベトナムのホー・チ・ミン首相、そして米国ハーレムのアダム・クレイ

トン・パウエル下院議員がいた。アルジェリア、モロッコ、チュニジア、レバノン、シリア、日本、フィリピンなど、あまり知られていない代表者たちも、興味

深い貢献をするだろう。 |

| The

strategy of militant Afro-Asian states was to strengthen their

independence from Western imperialism while keeping the Soviet bloc at

a comfortable distance. This strategic bloc, which was supposed to be

independent from the superpowers, was the beginning of what came to be

known as the “non-aligned” movement and the “Third World.” |

アフロ・アジア諸国の戦闘的国家の戦略は、西側帝国主義からの独立を強化しつつ、ソ連陣営を適度な距離に保つことだった。この超大国から独立したとされる戦略的ブロックこそが、後に「非同盟運動」や「第三世界」として知られるようになるものの端緒となった。 |

| Non-Alignment and Communism |

非同盟と共産主義 |

| Richard

Wright recognized the dynamic, yet-undefined relationship between the

concept of non-alignment and the specter of communism through the

relationship of Jawaharlal Nehru of India and China’s Chou En Lai. |

リチャード・ライトは、インドのジャワハルラール・ネルーと中国の周恩来の関係を通じて、非同盟という概念と共産主義の脅威との間に存在する、動的でありながら未定義の関係性を認識した。 |

| Nehru,

a pivotal presence at the conference because of his credibility as

spokesperson for neutrality for Asian and African nations in the Cold

War, was deeply influenced in his political thinking by his

participation in earlier international conferences. He attended the

Congress of Oppressed Nationalities in Brussels, Belgium in Feb. 1927,

undoubtedly a major pre-cursor to Bandung. As a representative of the

Indian National Congress he met envoys of colonial peoples and their

European and Latin American supporters—radical nationalists along with

socialists and communists. In 1947 he hosted the first Asian Relations

Conference, which an impressive gathering of scores of Asian nations

attended. He stressed in his inaugural speech Asia’s “special

responsibility” to Africa. |

ネー

ルは冷戦下でアジア・アフリカの国民の中立を代弁する信頼性ゆえに、会議で重要な存在だった。彼の政治思想は、それ以前の国際会議への参加によって深く影

響を受けていた。1927年2月にはベルギー・ブリュッセルで開催された被抑圧ナショナリズム会議に出席しており、これは間違いなくバンドン会議の主要な

前身だった。インドの国民会議の代表として、彼は植民地諸国民の使節団や、その欧州・ラテンアメリカ支援者たち——急進的ナショナリスト、社会主義者、共

産主義者ら——と会った。1947年には初のアジア関係会議を主催し、数十の国民が参加する印象的な集まりとなった。彼は開会演説で、アジアがアフリカに

対して負う「特別な責任」を強調した。 |

| Wright

found Nehru to be “logical, quick, observant, and knowing.” Yet Wright

thought Nehru, who shared with him an attraction to communism and a

disdain for its concept of absolute truth, was being used by “coy” Chou

En Lai. |

ライトはネルーを「論理的で、頭の回転が速く、観察力があり、物事を見抜く力がある」と評価した。しかしライトは、共産主義への傾倒と絶対的真理という概念への軽蔑を共有していたネルーが、「狡猾な」周恩来に利用されていると考えていた。 |

| The Chinese leader approached the conference participants with “utmost friendliness and reserve,...turning the other cheek when receiving ideological slaps.” Wright was surprised, but thought “clever” Chou En Lai’s effective moves at the conference. His speech stressed Asian-African unity instead of attacking the West or pushing communist ideology on newly “free” nations. Nehru ran interference for the more critical questions put to the Chinese leader. “Pan-Asianism” was legitimated and empowered by the weight of communist China. Chou En Lai’s seemingly weak, but tactical stance at the conference only ensured a de facto bloc against the West. In the late 1950s it provided China with the wedge it needed for the Sino-Soviet split. China’s relationship began to decline with India in 1959 over the question of Tibet, and was finally destroyed in the border clashes of 1962. | 中

国の指導者は会議参加者に対し「最大限の友好的態度と控えめな姿勢」で臨み、「思想的な侮辱を受けても反撃せず」耐えた。ライトは驚いたが、周恩来の巧み

な対応を「賢明」と評価した。彼の演説は西側諸国を攻撃したり、新たに「自由」を得た国民にイデオロギーを押し付けたりせず、アジア・アフリカの団結を強

調したものだった。ネールは中国指導者に向けられたより厳しい質問をかわす役割を担った。「汎アジア主義」は共産主義中国の影響力によって正当化され、強

化された。周恩来の会議での一見弱腰だが戦略的な姿勢は、事実上の反西側ブロックを確実に形成した。1950年代後半、これは中国に中ソ分裂に必要な突破

口を提供した。中国とインドの関係は1959年、チベット問題をめぐって悪化を始め、1962年の国境紛争で完全に崩壊した。 |

| Cuba,

which became “independent” in 1959 under the leadership of Fidel Castro

and Che Guevara, aligned itself with the Soviet Union despite similar

sovereignty tensions (epitomized by the Cuban Missile Crisis of 1961),

and in the spirit of Bandung forged the Havana Tricontinental Congress

(1965), of course excluding China. |

キュー

バは1959年、フィデル・カストロとチェ・ゲバラの指導のもと「独立」を果たした。同様の主権をめぐる緊張(1961年のキューバ危機がその典型であ

る)にもかかわらずソ連と歩調を合わせ、バンドン会議の精神に基づきハバナ三大陸会議(1965年)を創設した。もちろん中国は除外された。 |

| “Pan-Islam” |

「汎イスラム」 |

| The author of The Color Curtain

did not let religious ideological forces at the conference escape his

notice. Dr. Mohammed Natsir, former prime minister of Indonesia and at

the time head of Indonesia’s largest political party, Masjumi, was a

leading proponent of a theocratic Muslim state and what he called

“Pan-Islam.” His conception of “Pan-Islam” was that it would make

communism obsolete because it would be “socialist in nature.” While it

would be internationalist, “Pan-Islam” would be non-aligned and neither

communist nor capitalist. He also predicted that the West would

collaborate with what the media now calls Muslim “fundamentalists” as a

lesser evil against communism. |

『カラー・カーテン』の著者は、会議における宗教的イデオロギーの勢力 を見逃さなかった。インドネシアの元首相であり、当時インドネシア最大の政党であるマスジュミ党の党首であったモハメッド・ナツィール博士は、神権的なイ スラム国家と、彼が「汎イスラム」と呼んだものの主要な提唱者だった。彼の「汎イスラム」の構想は、「本質的に社会主義的」であるため、共産主義を時代遅 れにするというものであった。国際主義的である一方、「汎イスラム主義」は非同盟であり、共産主義でも資本主義でもない。また、西側諸国は、共産主義に対 するより悪の少ない選択肢として、現在メディアが「イスラム原理主義者」と呼んでいる者たちと協力するだろうと予測した。 |

| “Pan-Arabism” |

「汎アラブ主義」 |

| Gamal Abdel Nasser was a

prominent figure at Bandung because he was laying the foundations for

both Pan-Arabism and Pan-Africanism, which he would be synonymous with

in years to come. He denounced the United Nations and the West for

complicity in the displacement of the Palestinians from their homeland.

Lebanon, another stronghold of refugees from “Israel,” would add its

voice. Nasser was a dynamic secular figure who challenged the West by

“nationalizing” the Suez Canal (1956) and uniting for a short time

Egypt with Syria (the UAR, United Arab Republic) through Michael

Aflaq’s Arab Ba’ath Socialist Party. |

ガマル・アブデル・ナセルはバンドン会議で重要な存在だった。彼は汎ア

ラブ主義と汎アフリカ主義の基盤を築いており、後にこれらの運動の代名詞となる人物だからだ。彼はパレスチナ人を故郷から追放した国連と西側諸国の共犯関

係を非難した。「イスラエル」からの難民のもう一つの拠点であるレバノンも声を加えた。ナセルは、スエズ運河の「国有化」(1956年)や、ミカイル・ア

フラークのアラブ社会主義バアス党を通じてエジプトとシリアを短期間ながら統一した(UAR、アラブ連合共和国)ことで、西側諸国に挑戦した活力ある世俗

主義者であった。 |

| Algeria, as well as Tunisia and

Morocco, denounced French colonialism at the conference. Nasser’s

Egypt, which had to liberate itself from both British and French

influence, supported their resolution. Algeria, which became officially

independent in 1962, was led by Ahmed Ben Bella. Along with Nasser, he

consciously linked the destiny of the predominantly Arab north with

Africa south of the Sahara through Pan-Africanism. Yet even for their

bourgeois statist ambitions, Ben Bella and Nasser had petty scraps with

Kwame Nkrumah. When Patrice Lumumba’s Congo came under neo-colonialist

attack five years after, no one, save Nkrumah, would jeopardize their

sovereignty to intervene. Nkrumah’s advice was poor. All but Nasser

would be overthrown by 1966. |

アルジェリアはチュニジアやモロッコと同様に、会議でフランスの植民地

主義を非難した。英仏両国の影響から自らを解放せねばならなかったナセルのエジプトは、彼らの決議を支持した。1962年に正式に独立したアルジェリア

は、アフメド・ベン・ベラが率いていた。彼はナセルと共に、汎アフリカ主義を通じて、アラブ系住民が多数を占める北部とサハラ以南のアフリカの運命を意図

的に結びつけた。しかしベン・ベラとナセルは、ブルジョワ的国家主義的野心を持つ者たちでさえ、クワメ・ンクルマとは些細な争いを繰り返した。5年後、パ

トリス・ルムンバ率いるコンゴが新植民地主義的攻撃を受けた時、ンクルマを除いて誰も主権を危険に晒して介入しようとはしなかった。ンクルマの助言は拙劣

だった。1966年までにナセルを除く全員が政権から転落することになる。 |

| “Pan-Africanism” |

「汎アフリカ主義」 |

| Kwame Nkrumah, whose emerging

Ghanaian revolution (1957) was chronicled by Richard Wright in another

travelogue, Black Power (1954), does not have a visible voice in The

Color Curtain. Wright shows disappointment with the “weakness” of

“Negro Africa” at the conference even in terms of awareness. |

リチャード・ライトが別の旅行記『ブラック・パワー』(1954年)で

記録したガーナ革命(1957年)の指導者クワメ・ンクルマは、『カラー・カーテン』では目立った発言をしていない。ライトは会議における「ニグロアフリ

カ」の「弱さ」に失望を示しており、それは認識の面でも同様であった。 |

| Pan-Africanism, an ideology

associated with Nkrumah, clearly informed how African-American identity

was shaped at Bandung. The very concept of the term “people of color”

and Africans in America not being a “minority” may have been born at

Bandung. This significance was recognized in the speeches of Malcolm X. |

ンクルマと結びついたイデオロギーである汎アフリカ主義は、バンドン会

議においてアフリカ系アメリカ人のアイデンティティが形成される過程に明らかに影響を与えた。「有色人種」という概念そのものと、アメリカにおけるアフリ

カ系が「少数派」ではないという認識は、バンドンで生まれた可能性が高い。この重要性はマルコムXの演説で認められていた。 |

| Lessons of Bandung? |

バンドンの教訓とは? |

| From “People of Color” to the

“Third World,” Bandung clearly helped to forge the modern identity

politics of race, religion and nationality. Historically, hope for and

fear of world revolution has followed what seemed to be unprecedented

emerging dignity expressed by statesmen that wielded “Pan-” ideologies

which, to the ear, transcend nationalism and pointed to

internationalism. What may be left from Bandung is an earlier and

equally ill-defined Islamic Fundamentalism. |

「有色人種」から「第三世界」へ、バンドン会議は明らかに人種・宗教・

国籍をめぐる現代のアイデンティティ政治を形作る一助となった。歴史的に見て、世界革命への期待と恐怖は、耳にはナショナリズムを超越し国際主義を指し示

す「汎」イデオロギーを掲げる政治家たちが示した、かつてない尊厳の出現に追随してきた。バンドン会議から残されたものは、より初期の、そして同様に定義

の曖昧なイスラム原理主義かもしれない。 |

| The legacy of these “great”

leaders and their regimes represented at Bandung is a sad one. The

personalities that were worshipped (Nehru, Nkrumah, Nasser, Chou En

Lai, Ho Chi Minh), however great their oratory, were in practice

authoritarian, undemocratic, sexist, and despite major theses to the

contrary, complicit with furthering neo-colonialism and/or establishing

state capitalism. |

バンドン会議で代表されたこれらの「偉大なる」指導者とその体制の遺産

は、悲しいものだ。崇拝された人格たち(ネルー、ンクルマ、ナセル、周恩来、ホー・チ・ミン)は、その雄弁さがどれほど優れていようとも、実際には権威主

義的で非民主的、性差別的であり、主要な主張とは裏腹に、新植民地主義の促進や国家資本主義の確立に加担していた。 |

| Non-alignment was clearly a

tactic, not a philosophy. Skillful Cold War diplomacy gained some

leverage for state sovereignty, but what of the people? In today’s

one-superpower world no maneuvers are comparably impressive. In a

manner similar to much-criticized communist and so-called non-aligned

regimes, many nationalists rally the people for “independence” only to

seize power in their name and suppress their aspirations for true

freedom. |

非同盟は明らかに戦術であって、哲学ではなかった。巧みな冷戦外交は国

家主権に一定のレバレッジをもたらしたが、人民はどうだったか?今日の超大国一強の世界では、それに匹敵するほどの駆け引きは存在しない。批判の多い共産

主義体制やいわゆる非同盟体制と同様に、多くのナショナリストは「独立」の名のもとに人民を動員し、その名において権力を掌握し、真の自由への願望を抑圧

するだけである。 |

| A fundamental aspect of class

struggle is to uphold oppressed nationalities’ rights of

self-determination. This usually entails all struggles against racism.

However, it should matter what form the struggle takes. Are we capable

of critical support? If our solidarity is not wanted are we capable of

withstanding being race-baited, called Uncle Toms,

counter-revolutionaries, class-collaborationists? Should we give our

support to everyone who raises a flag and fashions a revolutionary song? |

階級闘争の根本的な側面は、抑圧されたナショナリズムの自己決定権を擁

護することだ。これは通常、あらゆる人種主義への闘いを伴う。しかし、その闘いの形態が重要である。我々は批判的な支援ができるのか?もし連帯が望まれな

い場合、人種差別的な中傷や「アンクル・トム」「反革命分子」「階級協調主義者」呼ばわりに耐えられるのか?旗を掲げ革命的な歌を歌う者すべてに支援を与

えるべきなのか? |

| Frantz Fanon and Amilcar Cabral,

two of the very few principled Pan-African figures (most of whom died

young and never wielded state power at all or very long, other good

examples are Malcolm X and Patrice Lumumba), were critical of the

“national bourgeoisie” and called for them to commit “class suicide” to

help fulfill the promise of a national liberation struggle. |

フランツ・ファノンとアミルカル・カブラルは、数少ない原則的な汎アフ

リカ主義者の二人である(彼らのほとんどは若くして亡くなり、国家権力を全く握らなかったか、あるいはごく短期間しか握らなかった。他の良い例としてはマ

ルコムXやパトリス・ルムンバがいる)。彼らは「国民的ブルジョワジー」を批判し、民族解放闘争の約束を果たすために、彼らに「階級的自殺」を遂げるよう

求めた。 |

| We must have the courage to take

nationalists to task. We must not allow bourgeois nationalist “people

of color” to define the national liberation struggle as authoritarian,

undemocratic, statist, homophobic, sexist, or “scientifically” racist.

We must ignore hypocritical “Sounds of Blackness” and march to the beat

of our own drum. |

我々はナショナリストを厳しく批判する勇気を持たねばならない。ブル

ジョアナショナリスト的な「有色人種」が、民族解放闘争を権威主義的、非民主的、国家主義的、同性愛嫌悪的、性差別的、あるいは「科学的」人種差別的と定

義することを許してはならない。偽善的な「黒人の声」など無視し、自らの鼓動に合わせて進まねばならない。 |

| https://theanarchistlibrary.org/library/matthew-quest-the-lessons-of-the-bandung-conference |

「アナキスト・ライブラリー」 |

| アジア・アフリカ会議(ア

ジア・アフリカかいぎ、Asian-African

Conference、AA会議またはバンドン会議)は、1955年にインドネシアのバンドンで開催された歴史的な国際会議。第二次世界大戦後に独立した

インドのジャワハルラール・ネルー首相、インドネシア大統領スカルノ、中華人民共和国国務院総理周恩来、エジプト大統領ガマール・アブドゥル=ナーセルな

ど29ヶ国の代表団が参加した。第二回は開催されなかった。 本項目では2005年と2015年に行われた50周年会議と60周年会議も記述する。 |

|

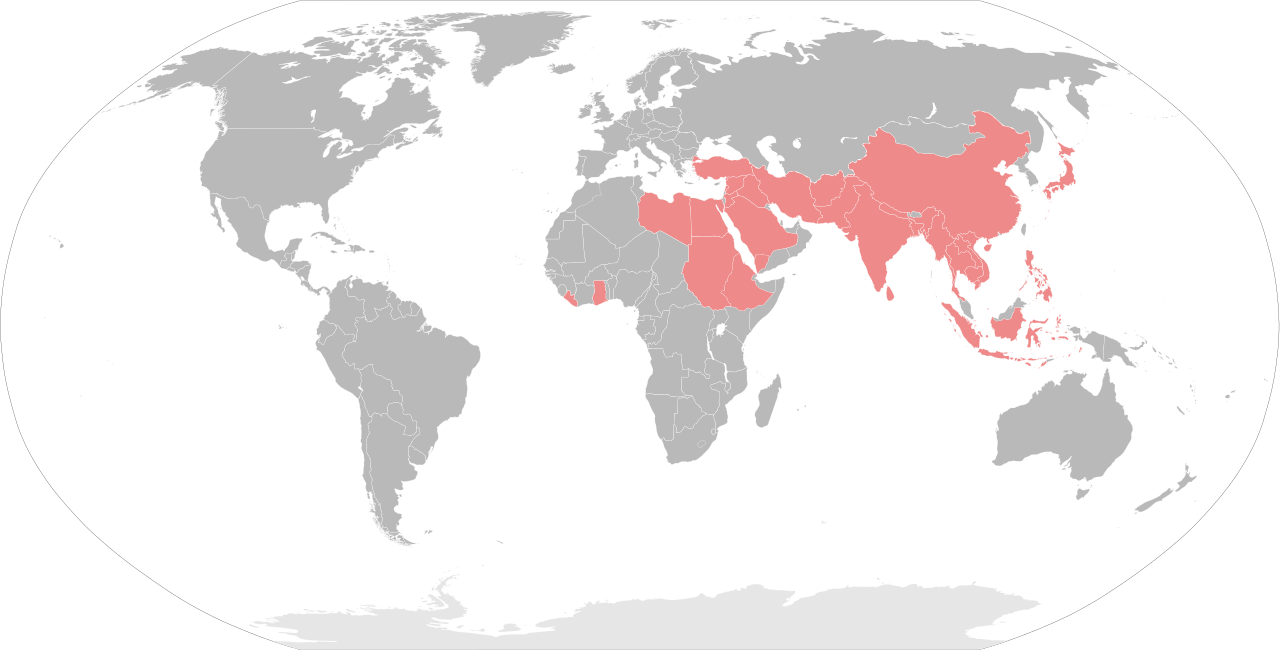

概要 会場のムルデカ会館(1955年)  参加国  2007年のムルデカ会館(博物館として使用) 特にその第1回会議をバンドン会議(Bandung Conference)、または第1回アジア・アフリカ会議と呼ぶ。参加国はその多くが第二次世界大戦後に、イギリスやフランス、アメリカやオランダなど の帝国主義を標榜する欧米諸国の植民地支配から独立したアジアとアフリカの29ヶ国で当時の世界人口の54%を占めていた[1]。 バンドン会議は中印の平和五原則を拡張した平和十原則を定め、継続的に開催される予定であったが、中印国境紛争やナセルのアラブ連合形成の失敗、スカルノ の失脚などにより各国の指導者間の統一が乱れ、1964年に予定されていた第2回会議は開催されず、以降も開催されなかった。しかし、その精神は1961 年9月に開催された第1回非同盟諸国首脳会議に引き継がれたと言える。その後、2005年にバンドン会議50周年記念会議が開催され、今後の定例化が決定 された。 |

|

| バンドン会議開催までの経緯 1954年に印中首脳会談においてネルーと周恩来が平和五原則を発表し、同年4月28日から5月2日にセイロン(現・スリランカ)のコロンボで開催されていたコロンボ会議で、アジア・アフリカ会議を開催する構想が生まれた。 コロンボ会議には、アリ・サストロアミジョヨ(インドネシア首相)、ネルー(インド首相)、ムハンマド・アリー・ジンナー(パキスタン首相)、ジョン・コ タラーワラ(セイロン首相)、ウー・ヌ(ビルマ首相)の5人が出席していた。この会議でインドネシア首相がアジア・アフリカ会議の必要性を表明し、他の4 人は検討し、第1段階としてボゴールで1954年12月28日~29日に準備会合を開いた[2]。インド・東南アジアの5ヶ国によるコロンボ会議によりイ ンドシナ戦争の早期停止などが訴えられた。コロンボ会議に参加した5ヶ国は「コロンボ・グループ」と呼ばれる。 この会議の議題は次のようなものであった。 アジア・アフリカ各国間の協力、相互利益、友好の推進 代表各国関係および社会・政治・文化問題の検討 国家の主権、民族問題、植民地主義などの、アジア・アフリカ諸国にとって特に重要な諸問題の検討 現代における、世界の、特にアジア・アフリカの諸国民の地位と、世界平和の推進のために可能である貢献の検討 これら5ヶ国とエジプトと中華人民共和国が中心となって、翌1955年4月18日にアジア・アフリカ会議の開催を実現させた。これは初の非白人国家だけに よる国際会議であるとされる。30カ国が招待されていたが、中部アフリカのローデシアは国内の情勢不安定のために参加できず、29カ国の参加で開催され た。 なお、中華人民共和国と敵対関係にあった中華民国、さらに大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)、ソビエト連邦の衛星国であるモンゴル人民共和国 (現モンゴル)は招待されなかった。会議直前には中華民国による周恩来の暗殺作戦とされるカシミールプリンセス号爆破事件が起きている。 |

|

| バンドン会議における意義 1. 反帝国主義、反植民主義、民族自決の精神。 2. アメリカ(西側諸国)、ソビエト連邦(東側諸国)のいずれにも属さない第3の立場を貫こうとする基本的指向。これによりいわゆる第三世界の存在を確立。 3. アメリカ、ソ連の対立を緩和する立場(バランシング・ブロック)を作る契機となった。 4. 会議において「世界平和と協力の推進に関する宣言」を採択した。 |

|

| 平和十原則 正式名称は世界平和と協力の推進に関する宣言。バンドン十原則(ダサ・シラ・バントン)とも呼ばれる。 1. 基本的人権と国連憲章の趣旨と原則を尊重 2. 全ての国の主権と領土保全を尊重 3. 全ての人類の平等と大小全ての国の平等を承認する 4. 他国の内政に干渉しない 5. 国連憲章による単独または集団的な自国防衛権を尊重 6. 集団的防衛を大国の特定の利益のために利用しない。また他国に圧力を加えない。 7. 侵略または侵略の脅威・武力行使によって、他国の領土保全や政治的独立をおかさない。 8. 国際紛争は平和的手段によって解決 9. 相互の利益と協力を促進する 10. 正義と国際義務を尊重 |

|

参加国 |

|

| 日本からの出席 インドが中国をアジアの鍵と考え招待しようとしたことに対し、インドと緊張関係にあったパキスタンは危機感を抱き、対抗策として日本の招聘を提案。両国が 応じたことで、日本と中華人民共和国の初顔合わせとなった。もっとも、アメリカ陣営にいた日本にとって冷戦を否定する本会議は懸念材料であったため、政治 的議論からは距離を取り、アジア諸国との経済関係再構築の場と捉えようとした。[3] 日本からは高碕達之助経済審議庁長官を代表として加瀬俊一外務相参与(後に国連大使となる)など外務大臣代理で出席した十数名が参加したが、他国は中華人 民共和国の周恩来、インドのネルー、エジプトのナセル等いずれも元首、首相級が出席し、政府レベルの国際会議となった。会議では東西対立も見られたが、周 は日本の意見を取り入れることで議論のまとめを行い、会議の立役者になっただけでなく、現地で高碕と戦後初の日中会談を行った。具体的な議論はなかった が、その後、高碕は日中関係発展に尽力することになる。[3] 会議において日本は「政治問題には終始発言せず、陰で黙って見ていた。」と言うように、当初の予定通りとなった[3]。 |

|

| バンドン会議50周年を記念する首脳会議 2005年4月22日に行なわれ、今後4年に1度首脳会談を開催(閣僚級会議は2年に1度)を決定した。 アジア・アフリカとラテンアメリカ諸国から各国首脳が参集し、会議への参加国はかつての29カ国から106カ国に増加した。アメリカやイギリス、ロシアや フランスなどの欧米諸国による帝国主義的なグローバリゼーションに対抗しながら、新しいアジア・アフリカの戦略的な連帯に関する宣言を行った。 また直前に発生した中国における反日運動に関し、日本の小泉純一郎首相は日本の戦争における歴史認識に関し、1995年8月15日に当時の村山富市首相の談話(いわゆる「村山談話」)を引き継ぐ声明を発した。 |

|

| バンドン会議60周年を記念する首脳会議 2015年4月22日から3日間の日程でジャカルタにて行われ[4]、109か国の首脳・閣僚等、25の国際機関の代表が招待され、90カ国以上の首脳・ 閣僚等が参加した。関係が悪化していた日本と中国であったが、日本の安倍晋三内閣総理大臣と中国の最高指導者習近平総書記が首脳会談を行い関係改善を進め ることに同意した[5]。 安倍総理が行った演説では、戦後日本が「先の大戦の深い反省」を元に「国際紛争は平和的手段によって解決する」原則を守り続けてきた事を述べ、未来に向け て日本がアジア・アフリカ諸国と経済的、社会的に協力を進めていく重要性をうたった[6]。この演説の中に「植民地支配と侵略に対する謝罪」の文言がな かったことについて、大韓民国のみが公式に安倍総理を非難した[7]。 |

|

| 記憶遺産 2015年、『世界平和と協力の推進に関する宣言』の原本と会議の議事録や会議の様子を捉えた写真・映像などがユネスコ記憶遺産に登録された[8]。 |

|

| 参考文献 イ・ワヤン・バドリカ、石井和子監訳、桾沢英雄、菅原由美、田中正臣、山本肇『インドネシアの歴史 : インドネシア高校歴史教科書』明石書店〈世界の教科書シリーズ 20〉、2008年9月。ISBN 978-4-7503-2842-3。 NCID BA87019329。全国書誌番号:21536745。 名越二荒之助『すべての戦歿者に捧げる : 空前の試練』展転社〈世界に開かれた昭和の戦争記念館 : 歴史パノラマ写真集〉、2002年。ISBN 978-4886562135。 NCID BA57132388。全国書誌番号:20364005。 |

|

| 1.^ Zayd Minty (2017年10月12日). “A Bandung Heritage: The Afro-Asia Conference 1955”. Medium. 2019年7月13日閲覧。 2.^ イ・ワヤン・バドリカ著 2008年 351-356ページ 3.^ a b c 宮城大蔵「ふたつのアジア・アフリカ会議と日本・中国」『中国21』第14巻、愛知大学現代中国学会、2002年、135-156頁、ISSN 1342-8241、NAID 120005776479、2022年7月4日閲覧。 4.^ “バンドン会議60周年で記念式典 結束強化を宣言”. 日本経済新聞. (2015年4月24日) 2018年6月1日閲覧。 ⚠ 5.^ 日中首脳会談 外務省 6.^ 安倍首相演説全文 『Unity in diversity〜共に平和と繁栄を築く』 産経ニュース 2015年4月22日 7.^ 安倍首相の演説、韓国が遺憾表明 「おわび」なしを批判 朝日新聞 2015年4月23日 8.^ Asian-African Conference Archives Memory of the World - UNESCO |

|

| ウ・タント ムルデカ会館 新興国競技大会 非同盟運動 77ヶ国グループ アジア・アフリカ諸国の独立年表 アジア・アフリカ法律諮問機関 アジア・アフリカ人民連帯機構(アフリカ・アジア人民連帯機構とも呼ばれる) 大東亜会議 アジア欧州会合 アジアインフラ投資銀行 |

|

| https://x.gd/6aDmB |

リ ンク

文 献

そ の他の情報

CC

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099