Molyneux's problem

モリヌークス問題

Molyneux's problem

解

説:池田光穂

解

説:池田光穂

★モリヌークスの問題(Molyneux's problem)とは、盲目状態からの即時回復に関する哲学的思考実 験である。ウィリアム・モリヌークスによって初めて提唱され、ジョン・ロックの『人間知性論』(1689年)で特に言及されている。この問題は簡潔にこう 述べられる。「生まれつき盲目の人間が、球体や立方体といった形状の異なる点を触覚で感じ取れるならば、視覚能力を与えられた場合、既に持っている触覚的 図式を参照して、視覚だけでそれらの物体を区別できるだろうか?」

★1709年、ジョージ・バークリーは

最初の主要著作である『An Essay Towards a New Theory of

Vision』を出版し、その中で彼は人間の視覚の限界について論じ、視覚の適切な対象は物質的な物体ではなく、光と色であるという説を唱えた。バーク

リーは、ジョン・ロック(1632-1704)の経験論を承継し、知覚によって得られる観念の結合・一致・不一致・背反の知覚が知識であり、全ての観念と

知識は人間が経験

を通じて形成するものだとした。バークリーの著書『ハイラスとフィロナスとの三つの対話』は、素朴実在論的な考え方をするハイラスにバークリーの代弁者で

あるフィロナスが反論する対話篇の形をとっている。素朴実在論によれば、わたしが知覚するものは存在する。わたしの心とわたしの体も存在する。わたしが知

覚している目の前の机も世界も存在している。しかし、バークリーによれば、世界は観念であり、たとえば私が目の前の机を叩いてその硬さを認識したとして

も、「机の固さ」としてではなく、「知覚として」認識しているわけであり、「机自体」を認識していることにはならない。このような彼の考え方は、主観的観

念論、独我論と批判された。このような批判を受けた彼は『視覚新論』をまず発表して人々をある程度彼の考えに慣らし、続いて彼が本当に言いたかった『人知

原理論』を発表するという手順をとった。わたしの心は一つであり、分割することはできず、これ以上延長することもできず、形もない。ゆえに私の心は不滅で

あり、これは実体である。わたしの目の前の机もわたしの身体も世界すらもわたしが知覚する限りにおいて「わたしの心の中に存在する」のであって、事物は観

念の束である[1]。彼は物質を否定し、感覚的な観念の原因は神であるとして、知覚する精神と神のみを実体と認めた。彼は聖職者であり、宗教的見地から魂

の不滅と神の存在を結びつける必要があった。また、彼は物質を実体であると認めることは唯物論的無神論に結びつくと考えたのである(→「ジョージ・バークリー」)。

| Molyneux's

problem is a thought experiment in philosophy[1] concerning

immediate recovery from blindness. It was first formulated by William

Molyneux, and notably referred to in John Locke's An Essay Concerning

Human Understanding (1689). The problem can be stated in brief, "if a

man born blind can feel the differences between shapes such as spheres

and cubes, could he, if given the ability to see, distinguish those

objects by sight alone, in reference to the tactile schemata he already

possessed?" |

モリヌークスの問題とは、盲目状態からの即時回復に関する哲学的思考実

験である。ウィリアム・モリヌークスによって初めて提唱され、ジョン・ロックの『人間知性論』(1689年)で特に言及されている。この問題は簡潔にこう

述べられる。「生まれつき盲目の人間が、球体や立方体といった形状の異なる点を触覚で感じ取れるならば、視覚能力を与えられた場合、既に持っている触覚的

図式を参照して、視覚だけでそれらの物体を区別できるだろうか?」 |

Different shaped stress balls, including a cube, a star, and a sphere  |

異なる形のストレスボール。立方体、星、球体などがある。  |

| Molyneux and Locke The question was originally posed to Locke by philosopher William Molyneux, whose wife was blind.[2] It is known from the report of it in Locke's Essay Concerning Human Understanding, which is reproduced here: I shall here insert a problem of that very ingenious and studious promoter of real knowledge, the learned and worthy Mr. Molineux, which he was pleased to send me in a letter some months since; and it is this:—"Suppose a man born blind, and now adult, and taught by his touch to distinguish between a cube and a sphere of the same metal, and nighly of the same bigness, so as to tell, when he felt one and the other, which is the cube, which the sphere. Suppose then the cube and sphere placed on a table, and the blind man be made to see: quaere, whether by his sight, before he touched them, he could now distinguish and tell which is the globe, which the cube?" To which the acute and judicious proposer answers, "Not. For, though he has obtained the experience of how a globe, how a cube affects his touch, yet he has not yet obtained the experience, that what affects his touch so or so, must affect his sight so or so; or that a protuberant angle in the cube, that pressed his hand unequally, shall appear to his eye as it does in the cube."—I agree with this thinking gentleman, whom I am proud to call my friend, in his answer to this problem; and am of opinion that the blind man, at first sight, would not be able with certainty to say which was the globe, which the cube, whilst he only saw them; though he could unerringly name them by his touch, and certainly distinguish them by the difference of their figures felt.[3] |

モリヌークスとロック この問題は元々、妻が盲目であった哲学者ウィリアム・モリヌークスによってロックに提示されたものである[2]。ロックの『人間知性論』における報告から 知られており、ここにその内容を再現する: ここで、実知の非常に独創的で勤勉な推進者である、学識豊かで立派なモリニュー氏が、数ヶ月前に手紙で私に送ってくれた問題を引用しよう。それは次の通り である:生まれつき盲目で成人した男がいたとしよう。彼は触覚によって、同じ金属でほぼ同じ大きさの立方体と球体を区別する方法を教え込まれた。つまり、 それぞれを触った時に、どちらが立方体でどちらが球体かを言い分けられるようになったのだ。次に、立方体と球体を机の上に置き、盲人に視力を与えたとす る。ここで問う。彼は触れる前に、視覚によって球体と立方体を区別し、どちらが球体でどちらが立方体かを言い当てることができるか?」 この鋭く賢明な提唱者はこう答える。「できない。なぜなら、彼は球体が触覚にどう作用するか、立方体がどう作用するかの経験は得ているが、触覚にこう作用 するものが視覚にもこう作用する、あるいは立方体の突出した角が手に不均等な圧力をかけることが、目にも立方体と同じように見えるという経験はまだ得てい ないからだ」私はこの問題に対する答えにおいて、この思慮深い紳士(彼を友と呼べることを誇りに思う)に同意する。そして、盲人がそれらを目で見ているだ けでは、最初に見た時点で、どれが球体でどれが立方体かを確実に言い分けることはできないだろうと考える。たとえ触覚によって間違いなくそれらを名指しで き、触れた形状の異なる点によって確実に区別できたとしても。[3] |

| Before Locke A similar problem was also addressed earlier in the 12th century by Ibn Tufail (Abubacer), in his philosophical novel, Hayy ibn Yaqdhan (Philosophus Autodidactus). This version focused on colors rather than shapes, and gave the opposite solution:[4][5] If you want a comparison that will make you clearly grasp the difference between the perception, such as it is understood by that sect [the Sufis] and the perception as others understand it, imagine a person born blind, endowed however with a happy natural temperament, with a lively and firm intelligence, a sure memory, a straight sprite, who grew up from the time he was an infant in a city where he never stopped learning, by means of the senses he did dispose of, to know the inhabitants individually, the numerous species of beings, living as well as non-living, there, the streets and sidestreets, the houses, the steps, in such a manner as to be able to cross the city without a guide, and to recognize immediately those he met; the colors alone would not be known to him except by the names they bore, and by certain definitions that designated them. Suppose that he had arrived at this point and suddenly, his eyes were opened, he recovered his view, and he crosses the entire city, making a tour of it. He would find no object different from the idea he had made of it; he would encounter nothing he didn't recognize, he would find the colors conformable to the descriptions of them that had been given to him; and in this there would only be two new important things for him, one the consequence of the other: a clarity, a greater brightness, and a great voluptuousness. |

ロック以前 同様の問題は、12世紀初頭にもイブン・トゥファイル(アブバサー)が哲学小説『Hayy ibn Yaqdhan(Philosophus Autodidactus)』で取り上げている。このバージョンは形よりもむしろ色に焦点を当て、逆の解答を与えた:[4][5]。 もしあなたが、その宗派(スーフィズム)が理解する知覚と、他の人々が理解する知覚との違いを明確に把握させるような比較をお望みなら、生まれつき盲目 で、しかし幸福な天性に恵まれ、活発でしっかりした知性、確かな記憶力、まっすぐな気質を持つ人格を想像してほしい、 その人が幼児のときから、ある街で成長し、そこで、自分の持っている感覚を駆使して、住民のこと、そこにいる生きているもの、生きていないもの、さまざま な生き物のこと、通りや横道、家、階段のことを、ガイドなしで街を横切ることができるように、そして出会った人をすぐに見分けることができるように、学ぶ ことをやめなかったとする; 色だけは、その色に付けられた名前と、その色を指定する一定の定義以外には、彼にはわからないだろう。彼がこの地点に到着し、突然、目が開かれ、視界を取 り戻し、街全体を横断して回ったとしよう。彼は、自分が思い浮かべたものと異なるものを見つけることはないだろう。見覚えのないものには出会わないだろ う。 |

| After Locke Early modern period In 1709, in §95 of An Essay Towards a New Theory of Vision, George Berkeley also concluded that there was no necessary connection between a tactile world and a sight world—that a connection between them could be established only on the basis of experience. Leibniz (German philosopher, 1646–1716) also discussed this problem, but derived a different answer. He suggested that the two sets of experience have one element in common, that is, extension. Hence it is possible to infer from one type of idea to another.[1] In 1749, Denis Diderot wrote Letter on the blind for the benefit of those who see as a criticism of our knowledge of ultimate reality. |

ロック以後 近世 1709年、ジョージ・バークレーもまた、『視覚の新理論に向けた試論』の§95において、触覚の世界と視覚の世界との間には必然的なつながりはない、つ まり両者のつながりは経験に基づいてのみ確立されうる、と結論づけた。 ライプニッツ(ドイツの哲学者、1646-1716)もこの問題を論じたが、異なる答えを導き出した。ライプニッツは、2つの経験には共通する要素が1つ あることを示唆した。それゆえ、あるタイプの観念から別のタイプの観念へと推論することが可能なのである[1]。 1749年、ドゥニ・ディドロは、究極的な現実についての我々の知識に対する批判として、見る者のために『盲人についての手紙』を書いた。 |

| Current research on human vision One reason that Molyneux's Problem could be posed in the first place is the extreme dearth of human subjects who gain vision after extended congenital blindness. In 1971, Alberto Valvo estimated that fewer than twenty cases have been known in the last 1000 years.[6] In 2003, Pawan Sinha, a professor at the Massachusetts Institute of Technology, set up a program in the framework of the Project Prakash[7] and eventually had the opportunity to find five individuals who satisfied the requirements for an experiment aimed at answering Molyneux's question experimentally. Prior to treatment, the subjects (aged 8 to 17) were only able to discriminate between light and dark, with two of them also being able to determine the direction of a bright light. The surgical treatments took place between 2007 and 2010, and quickly brought the relevant subject from total congenital blindness to fully seeing. A carefully designed test was submitted to each subject within the next 48 hours. Based on its result, the experimenters concluded that the answer to Molyneux's problem is, in short, "no". Although after restoration of sight, the subjects could distinguish between objects visually almost as effectively as they would do by touch alone, they were unable to form the connection between an object perceived using the two different senses. The correlation was barely better than if the subjects had guessed. They had no innate ability to transfer their tactile shape knowledge to the visual domain. However, the experimenters could test three of the five subjects on later dates (5 days, 7 days, and 5 months after, respectively) and found that the performance in the touch-to-vision case improved significantly, reaching 80–90%.[8][9][10] Ostrovsky, et al.,[11] in 2006, studied a woman who gained sight at the age of 12 when she underwent surgery for dense bilateral congenital cataracts. They report that the subject could recognize family members by sight six months after surgery, but took up to a year to recognize most household objects purely by sight. Regarding Molyneux's problem, the authors Asif A. Ghazanfar & Hjalmar K. Turesson (2008) have recently noted that there are not separate brain processes for motor outputs and individual sensory modalities, but rather that the brain uses all available context-specific information to act – that is, all information associated with a specific action.[12] They suggest that this makes Molyneux's problem into an ill-posed question, from a neuroscientific perspective, since Molyneux does not suggest an action to be done with the cube and the globe.[12] |

人間の視覚に関する現在の研究 そもそもモリヌークス問題が提起された理由のひとつは、先天性失明が長期化した後に視力を獲得した人間の主体が極端に少ないことである。1971年、アル ベルト・ヴァルボは、過去1000年間で20例以下しか知られていないと推定した[6]。 2003年、マサチューセッツ工科大学のパワン・シンハ教授は、プロジェクト・プラカシュ[7]の枠組みの中でプログラムを立ち上げ、最終的に、モリヌー クスの疑問に実験的に答えることを目的とした実験の条件を満たす5人を見つける機会を得た。治療前の主体性(8歳から17歳)は、明暗の識別しかできず、 そのうち2人は明るい光の方向を判断することもできた。外科的治療は2007年から2010年にかけて行われ、該当する主体は先天性の全盲から完全に見え るようになった。その後48時間以内に、各主体性に対して入念にデザインされたテストが行われた。その結果、実験者たちは、モリヌークスの問題に対する答 えは、要するに「ノー」であると結論づけた。視力回復後、主体性は触覚だけで対象物を識別するのとほぼ同じように、視覚で対象物を識別することができた が、2つの異なる感覚を使って知覚された対象物を結びつけることはできなかった。その相関性は、被験者が推測した場合よりもかろうじて優れていた。被験者 には、触覚的な形状知識を視覚的な領域に移行させる生得的な能力はなかったのである。しかし、実験者は5人の被験者のうち3人を後日(それぞれ5日後、7 日後、5ヵ月後)テストすることができ、触覚から視覚へのケースのパフォーマンスが著しく向上し、80~90%に達することを発見した[8][9] [10]。 2006年、Ostrovskyら[11]は、12歳のときに両側の先天性白内障の手術を受け、視力を獲得した女性を研究した。彼らの報告によると、主体 は手術後6ヵ月で家族を視覚で認識できるようになったが、ほとんどの家庭用品を純粋に視覚で認識できるようになるまでには1年もかかったという。 モリヌークスの問題に関して、最近、Asif A. Ghazanfar & Hjalmar K. Turesson (2008)は、運動出力と個々の感覚モダリティに対して別々の脳プロセスが存在するのではなく、脳は利用可能なすべての文脈特異的情報、つまり特定の行 動に関連するすべての情報を使って行動することを指摘している[12]。[12]彼らは、モリヌークスが立方体と地球を使って行うべき行動を提案していな いため、このことが神経科学的観点から見て、モリヌークスの問題を提起されていない問題にしていることを示唆している[12]。 |

| Research on chicken vision In 2024, chickens were reared from incubation and hatching in total darkness, then exposed in said darkness to objects of either smooth or bumpy textures for 24 hours. They were then tested on visual recognition of the objects as they first experienced light. Upon first sight, chicks that touched the smooth objects approached the smooth objects much more often than chicks that touched bumpy objects did.[13] |

ニワトリの視覚に関する研究 2024年、ニワトリは孵化からふ化まで真っ暗闇で飼育され、その暗闇の中で24時間、滑らかな質感かでこぼこした質感の物体にさらされた。その後、初め て光を浴びたときに、その物体を視覚的に認識できるかどうかがテストされた。最初に見たとき、滑らかな物体に触れたヒナは、でこぼこした物体に触れたヒナ よりもはるかに頻繁に滑らかな物体に近づいた[13]。 |

| Eşref Armağan Mike May (skier) Mary's room |

エシュレフ・アルマアン マイク・メイ(スキーヤー) メアリーの部屋 |

| 1. Bunnin, Nicholas; Yu, Jiyuan

(2004). The Blackwell dictionary of Western philosophy. Malden, MA:

Blackwell Pub. pp. 440–441. ISBN 978-1-4051-0679-5. 2. "TO SEE AND NOT SEE". The New Yorker. Archived from the original on 2006-08-31. Retrieved 2010-05-04. 3. "The Project Gutenberg eBook of An Essay Concerning Humane Understanding, Volume I., by John Locke". www.gutenberg.org. Retrieved 2024-04-16. 4. Muhammad ibn Abd al-Malik Ibn Tufayl and Léon Gauthier (1981), Risalat Hayy ibn Yaqzan, p. 5, Editions de la Méditerranée:[1] 5. Diana Lobel (2006), A Sufi-Jewish Dialogue: Philosophy and Mysticism in Baḥya Ibn Paqūda's Duties of the Heart, p. 24, University of Pennsylvania Press, ISBN 0-8122-3953-9. 6. Valvo, A. (1971). Sight restoration after long-term blindness: The problems and behavior patterns of visual rehabilitation. New York: American Foundation for the Blind. 7. "Project Prakash". Project Prakash. 8. Held, R.; Ostrovsky, Y.; De Gelder, B.; Gandhi, T.; Ganesh, S.; Mathur, U.; Sinha, P. (2011). "The newly sighted fail to match seen with felt". Nature Neuroscience. 14 (5): 551–553. doi:10.1038/nn.2795. PMID 21478887. S2CID 52849918. 9. Crawford, Hayley (10 April 2011). "Mapping touch to sight takes time to learn". New Scientist. 10. Trafton, Anne (10 April 2011). "Scientists settle centuries-old debate on perception". Medical Xpress. 11. Ostrovsky, et al., 2006, "Vision following extended congenital blindness", Department of Brain and Cognitive Sciences Massachusetts Institute of Technology 12. Ghazanfar, A. A. & Turesson, H. K. (2008). Speech production: How does a word feel? Current Biology, 18,24: R1142–1144. 13. Versace, Elisabetta; Freeland, Laura; Emmerson, Michael G. (3 April 2024). "First-sight recognition of touched objects shows that chicks can solve Molyneux's problem". Biology Letters. 20 (4). doi:10.1098/rsbl.2024.0025. ISSN 1744-957X. PMC 10987231. PMID 38565149. |

1. Bunnin, Nicholas; Yu, Jiyuan

(2004). The Blackwell dictionary of Western philosophy. マサチューセッツ州モルデン:

Blackwell Pub. 440-441. ISBN 978-1-4051-0679-5. 2. 「見ること、そして見ないこと」。The New Yorker. 2006-08-31にオリジナルからアーカイブされた。Retrieved 2010-05-04. 3. 「The Project Gutenberg eBook of An Essay Concerning Humane Understanding, Volume I., by John Locke」. www.gutenberg.org. Retrieved 2024-04-16. 4. Muhammad ibn Abd al-Malik Ibn Tufayl and Léon Gauthier (1981), Risalat Hayy ibn Yaqzan, p. 5, Editions de la Méditerranée:[1]. 5. Diana Lobel (2006), A Sufi-Jewish Dialogue: Diana Lobel (2006), A Sufi-Jewish Dialogue: Philosophy and Mysticism in Baḥya Ibn Paqūda's Duties of the Heart, p. 24, University of Pennsylvania Press, ISBN 0-8122-3953-9. 6. Valvo, A. (1971). 長期失明後の視力回復: 視覚リハビリテーションの問題点と行動パターン。ニューヨーク: アメリカ盲人財団。 7. 「プロジェクト・プラカシュ」. プロジェクト・プラカシュ 8. Held, R.; Ostrovsky, Y.; De Gelder, B.; Gandhi, T.; Ganesh, S.; Mathur, U.; Sinha, P. (2011). 「新しく見えるようになった人は、見たものと感じたものを一致させることができない」. Nature Neuroscience. 14 (5): 551-553. doi:10.1038/nn.2795. PMID 21478887. S2CID 52849918. 9. Crawford, Hayley (10 April 2011). 「触覚を視覚にマッピングするには、学習に時間がかかる」. New Scientist. 10. Trafton, Anne (10 April 2011). 「Scientists settle centuries-old debate on perception」. Medical Xpress. 11. Ostrovsky, et al., 2006, 「Vision following extended congenital blindness」, Department of Brain and Cognitive Sciences Massachusetts Institute of Technology. 12. Ghazanfar, A. A. & Turesson, H. K. (2008). 音声生成: 言葉はどのように感じられるのか?Current Biology, 18,24: R1142-1144. 13. Versace, Elisabetta; Freeland, Laura; Emmerson, Michael G. (3 April 2024). 「触られた物体の初見認識は、ヒナがモリヌーク問題を解決できることを示している」. Biology Letters. 20 (4). doi:10.1098/rsbl.2024.0025. ISSN 1744-957X. PMC 10987231. PMID 38565149. |

| Further reading Taine, Hippolyte (1870). De l'intelligence. Paris. Degenaar, Marjolein (1996). Molyneux's Problem: Three Centuries of Discussion on the Perception of Forms. International Archives of the History of Ideas / Archives Internationales d'Histoire des Idées. Vol. 147. Kluwer Academic Publishers. doi:10.1007/978-0-585-28424-8. ISBN 978-0-585-28424-8. |

さらに読む Taine, Hippolyte (1870). De l'intelligence. Paris. Degenaar, Marjolein (1996). モリヌークスの問題:形の知覚に関する3世紀の議論. International Archives of the History of Ideas / Archives Internationales d'Histoire des Idées. 第147巻。Kluwer Academic Publishers. ISBN 978-0-585-28424-8. |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Molyneux%27s_problem |

★日本語ウィキペディア:哲学上の未解決問題

「目が見えていなかった人間が視力を獲得した場合、目が見えていなかった時に触覚その他で理解していた概念を視覚で認識出来るか」

| モリヌークス問題(モ

リヌークスもんだい、Molyneux's

Problem)は、哲学上の未解決問題の一つ。弁護士で光学研究の専門家でもあるウィリアム・モリノー(モリヌークス[1])(1656-1698)が

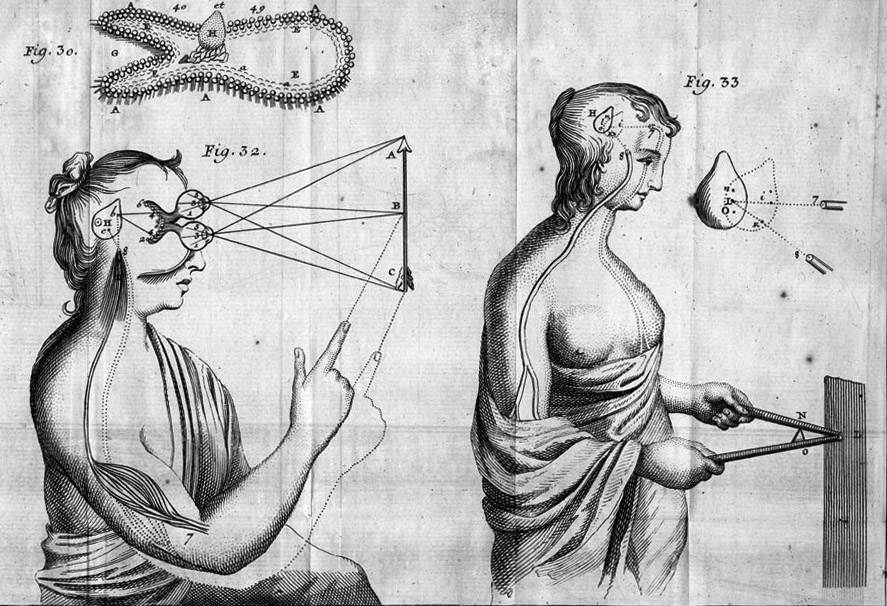

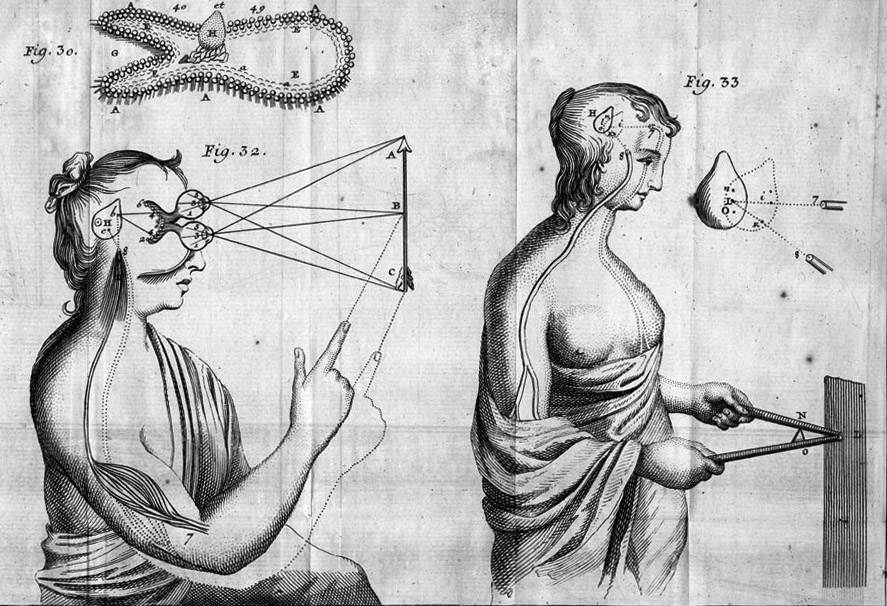

ジョン・ロックに宛てた書簡の中で示した疑問で、触覚・視覚による認識の違いと経験についての問いである。 内容 概要は「球体と立方体を触覚的に判別できる先天盲者が開眼手術を受けたとき、開眼した盲人は視覚だけで球体と立方体を判別できるか?」というものである。 妻の失明を経験した[2]モリヌークスが尊敬していたジョン・ロックにこの疑問を手紙で送ったのは『人間知性論』の刊行以前であった。ロックは『人間知性 論』の初版ではこの疑問を取り上げなかったが、モリヌークスから二度目の手紙(1693年3月2日付)[3]を受け取って、第二版(1694年)でこの問 いを紹介した[4] 生まれつきの盲人が成長するなかで、同じ金属でほぼ同じ大きさの立方体と球体を触覚で区別することを学び、触ったときどちらが立方体または球 体であるかを言えるようになったとする。そして今、この盲人が見えるようになったとする。 問い:盲人が見えるようになった今、テーブルに置かれた立方体と球を、それに触る前に視覚で区別し、どちらが球体でどちらが立方体なのかを言えるか? (1693年3月2日,ロックに宛てたモリノー(モリヌークス)の手紙)[5][6]。 開眼した盲人は(視覚で)距離の判断ができるか? (1688年にモリノー(モリヌークス)がロックに宛てた最初の手紙より)[7]。 解説 類似した問題は、12世紀初期にイブン・トファイル(アブバーケル)によっても提示された。これは、彼の著書『ヤクザーンの子ハイイ』(小説形式の哲学 書)に見える。しかしながら、トファイルは主として形ではなく色を扱ったという違いがある[8][9]。  Descartes body physics 1 この問題は、「立方体」「球」といった幾何学的概念は経験によって獲得されるのか、それとも幾何学概念は一般的概念と同様に"先天的"に備わっているの か、という伝統的な哲学問題と関わっている[7]。特にデカルトが『屈折光学』(1637年)で、盲人が対象の大きさを認識するときに杖を交差させて対象 に触れその角度によって判断することを挙げ、眼球が光線の交差を使って対象の大きさを認識するとしたことが、モリヌークス問題の前提にある。デカルトが触 覚と視覚に類比関係をたてたこと、および、二つの知覚を幾何学的観念のもとに還元したことに、ロックは反対したのである。幾何学的概念も知覚という経験に よって形成されるのであって先天的に備わっているのではない、というのがロックにとってモリヌークス問題(モリヌークスの疑問)の主眼であった。[10] この問題は18世紀のイギリス・フランスでホットな問題として盛んに論じられ、そのあと異種感覚間の問題として展開され、広範囲に影響を及ぼしながら今日 に至る[11]。 知覚の様式[12](ここでは視覚と触覚)と事実認識の関係については、現在でも脳科学やメディア工学の領域でクロスモーダルの研究として進行形である [13]。また、モリヌークス問題は当時の哲学者たちがこれにどう応えたかによってそれぞれの哲学的個性が浮き彫りになった点でも興味深い問題だった。 https://x.gd/6fPl2 |

モリヌークス問題(感覚と認識につい て)[引用] 「ジョン・ロックは、『人間知性論』の 初版を読んだ その信奉者ウィリアム・モリヌークス(モリニュクス)から、11693年3月2日付けの手紙で、視力を得た盲人とその視覚認識について質問を受けた。この 質問が感覚器官による認識(知覚)に関する重要なものであると考えたロックは、1694年刊の『人間知性論』第二版で、第2巻第9章「知覚について」のな かにこの質問と自身の回答を追加した。モリヌークスが提起した質問は、その後、ライプニッツ、バークリーによってもとりあげられ、8世紀哲学(認識論)の 大きな問題の一つとなっていく。/以下、『人間知性論』からモリヌークスの提起した問題とロックの解答、『人間知性新論』(1701-1703年執筆)か らこの問題についてのライプニッツの解答(ただし『人間知性新論』は1765年にはじめて刊行されており、バークリーをはじめとする18世紀の哲学者は、 このライプニッツの解答の存在を知らなかった)、『視覚新論』(1709年刊)からバークリーの解答を引用・紹介する。/それぞれの解答をあらかじめ要約 すれば、知覚認識は経験からくるとするロックとバークリーは視力を得たばかりの盲人は二つの物体を識別できないとし、幾何学的な認識は経験にはよらないと するライプニッツは盲人は物体を識別できるとして鮮やかな対照をみせる。しかしロックとバークリーの解答も完全に同じ理由によるのではない。すなわち、バークリーは認識における「言語」習得の必要性を主張し、はじめて見る物体が識別できないの は、経験の不在というよりも、正確には言語の不在によるとする。 /それぞれの解答は、三人の哲学者の思想の特徴を浮き彫りにしていると同時に、全体として、17世紀から18世紀の思想が何を問題としていたか、時代のな かの思想のあり方をも期せずして明らかにしている。この短い抜き書きに興味をもたれた方には、それぞれのテクスト全体をとおして、問題を再構成してみるこ とをお薦めしたい」著者名言及なし「モリヌークス問題(感覚と認識について)」より(現在リンク切れ)  René Descartes (1596-1650): L’homme de René Descartes, et la formation du foetus…. Paris: Compagnie des Libraires, 1729.  |

| モリヌークス自身は、開眼盲人は、球・立方体が視覚に対しどう作用するかの経験を得ていないので識別できない、と答えている。[5][7] |

問

われたジョン・ロックも、視覚と触覚は全く異なる感覚であるため、先天盲者は開眼して"最初に見た時"は、視覚的に球体と立方体を弁別することはできない

だろうが、直接それを触ってそれぞれに名前をつければ識別できるようになる、と考えた[5][14]。ロックによれば、球体を前にしたとき、通常われわれ

が受ける感覚は「陰影のある平たい円形」にすぎないのだが、球体を見て、触る「経験」を重ねることでその「陰のある平たい円形」が球体であると無意識に判

断する習慣を身につけるのである。[15] |

| ライプニッツは、ロックの「最初に見た時」という条件をなくした上で、

幾何学は理性の中に先天的にあるという原理に従って「識別できる」と『人間知性新論』に記した(1703年に書き終えたが未刊行)。(「できる」という考

えの系譜として一ノ瀬正樹はポーターフィールド、ハミルトン[16]、アボット、エヴァンズといった名前を挙げている)。[7] |

ジョージ・バークリーは、視覚観念と触覚観念は異質な種であり、その結

びつきは習慣的に運動を介したものに過ぎないので、両者は結びつかず触覚に基づいた視覚的弁別は不可能である、と『視覚新論』(1709年)で完全否定し

た。さらにバークリーは、距離知覚の問題においても同様に、運動を介さなければ異種感覚は結びつかないとした[7]。ロックの経験論をさらに精錬するのが

自分の役割だと自認していたバークリーは、基本的に異なる感覚の間で共通にわかち合うことのできる観念はない、とした。すなわち「空間、外部、そしてある

距離に置かれた事物、これらの観念は、厳密に言うと、視覚の対象ではな」く、「光と色以外には、視覚の直接の対象は存在しない」のだから「この両感覚に共

通の観念はない」と断じている[17] |

| コンディヤックは、フランスのロックと呼ばれるほどのロック支持者だっ

たが、この問題に関してはロックを批判し、”われわれが球体を前にしたとき円形などを見るのではなく、まさに球体のように見えるものを見るのであり、たと

えばレリーフが平面的に見えているときそれを実際に触って凸凹を触覚で感じてもレリーフが平面的に見えることは変わらず、そもそも「無意識的な判断」など

というものはないのだ、と『人間認識起源論』(1746)で述べた。しかし、8年後に書かれた『感覚論』では「人間の感覚器官が生まれつき完全に機能して

いると考えたのは偏見だった」と自己修正し、「彫刻(心はあるが何の感覚ももたない仮想的人間)が、初めて球体を見たときに受け取る印象は陰影のある平た

い円形である。目で見つつ触ることによって、立体感を判断するようになる」とロックと同じ立場にたった。[15] |

ディドロは『盲人に関する手紙(盲人書簡)』(1749年)で、モリ

ヌーク問題には「生まれつきの盲人は、白内障の手術が行われるとすぐに見ることができるかどうか」という問いと、もし見えて「図形を十分判別」できたとし

てその対象に「触っているときにつけていた名前」を同定できるのか(つまり触覚の経験と視覚の経験は悟性の中で結びついているのか)という二つの問いが含

まれていると指摘した。ディドロは、ヴォルテールが1738年の著作でフランスに紹介したイギリス外科医チェゼルデンによる先天性白内障の少年の開眼手術

(1728年)の報告から、開眼した少年が術後しばらくは何も見分けられず、事物があたかも触覚で皮膚に押し当てられるが如く眼球という「器官に押し当て

られているように」感じた事を引き「幼児や生まれつきの盲人は、眼底には事物がひとしく写されているにもかかわらず、それらを認めることができない」と記

した。 [18] |

| 博物学者ビュフォンは友人ディドロの『盲人書簡』を同年に刊行した『人

間の自然誌』の註に賞賛の言葉とともに掲載した。『盲人書簡』が無神論的であるとしてディドロはヴァンセンヌ刑務所に投獄されたが、ビュフォンは註を削除

しなかった。なおビュフォンはコンディヤックよりロックを支持したため、コンディヤックに恨まれたという。[19] |

ジュール・ラニョーは『モリヌークスの問題』をアレンジして「先天性盲者が片目づつ期間をおいて開眼すると、ものがどう見えるか」という「盲人の問い」にしてリセの生徒たちに作文を課した。[20] |

| ラニョーの生徒だったアランはラニョーがアレンジした盲人の問いで哲学に目覚めた[20]。アランの生徒だったシモーヌ・ヴェイユも教師時代、この問いを生徒に出している[21]。 ・フランスの外科・眼科医ジャック・ダヴィエル(フランス語版)の手術例もディドロは『盲人に関する手紙』で取り上げている[26]。ダヴィエルは紀元前 から行われていた伝統的な白内障手術(墜下法)に新しい手技を持ち込んだ革新者である。その手術法は、水晶体を切ってそこから中の白濁したタンパク質を出 す、というもので墜下法より難しい手技のため当初は広まらなかったが19世紀には主流となった。最初に行ったのは同じくフランスの2人の医師(Mītre -Jan、Michel Brisseau)で、手術中に失敗して後ろに水晶体が落ちず前眼房まで出てきてしまったので切って取り出した水晶体を調べて発表した(『白内障に関する 新治験』1706,1707,1709)。ダヴィエルはこれを手順を整えた手術法として確立したのである[27]。彼は22例の開眼症例をまとめ、「手術 後、目の前に出された対象に触らず、眼で見ただけでそれとわかった患者はひとりもいなかった」(1762年)と報告している。[26] なおディドロはダヴィエルの手術に実際に何度も立ち会っていると『盲人に関する手紙』の補遺(1782年頃)で書き、ある時ダヴィエルは、中途失明者であ る鍛冶屋が手術後も触覚に頼る習慣に依存するため「回復された感覚を」使わせるため「彼を手荒く扱うことが必要」で「ダヴィエルは彼をなぐりながら、”見 ないか、この野郎!……”と言ったものだ」という目撃談を伝えている[28]。 ・以後の1800年代~1900年代の先天性および早期失明者の開眼手術例に関しては、日本の元良勇次郎・松本孝次郎(1896年)[29]、黒田亮 (1930年)[30]、ドイツのMarius.von.Senden(マリウス・フォン・ゼンデン)(1932年)[31] が症例を集め発表している。 ・1900年代後半から2000年代にかけては鳥居修晃・望月登志子が自身の観察例を含め、開眼症例を広範な角度から考察した論文・著作を発表している[32]。 ・2003年、インド出身の科学者でボストンのマサチューセッツ工科大学教授en:Pawan Sinhaは、プロジェクト・プラカシュ[33]の中でモリヌークス問題に答えるプログラムを立て、条件の合致する5人を2007~2010年にかけて外 科治療を行った。結論的には、鳥居・望月らの研究と同様「できない」であった。[34] |

イギリスの医師ウィリアム・チェゼルデンは医学史にその名を残す偉大な

外科医である[22]。同国のバークリーはR.Grantという眼科医の開眼手術に1709年『視覚新論』ですこし触れたが、『視覚論弁明』(1733

年)では、チェゼルデンが「哲学会報」に載せた開眼手術の経過(1728年)を詳しく引用し自論が実証されたと記した[23]。 白内障手術墜下法(図1583年) 開眼者は13才の先天性白内障の少年だった。当時の開眼手術は白内障だけで、光が網膜に届くのを邪魔している白濁した水晶体を針で眼球の中(ガラス体)に 堕として邪魔ものをなくし眼底まで光を通す、という紀元前から行われている墜下法(couching)だった。手術の歴史は長く、それなりに確立した手技 だったが成功する保証はなかった[24]。 少年の手術は成功したが、開眼直後の報告では彼は対象の区別ができず、当然距離も判らず「すべての対象が」「眼にくっついてる」ように感じた。少年は術前 から昼夜はわかり、光が強ければ白と黒と緋色(Scarlet■)を判別できる程度の視能は持っていた。が、開眼直後それらの色は異なって見え、少年は色 と色名を結びつけられなかった。こういった報告は地元のバークリーのみならず、ヴォルテールによってフランスにも伝えられ、コンディヤックもディドロもモ リヌークス問題を論じた著作の中で取り上げた。[25] |

| ジョン・ロック 著、大槻春彦 訳『人間知性論 1』岩波文庫 白 7-1、1972年10月16日。ISBN 978-4003400715。 平岡昇 訳『ディドロ著作集 第一巻 哲学 1』法政大学出版局、1976年。 NCID BN00441613。 鳥居修晃『視覚の世界』光生館〈(心身のはたらきとその障害シリーズ〈1〉)〉、1979年6月。 NCID BN01263270。 鳥居修晃・望月登志子『先天盲開眼者の視覚世界』東京大学出版会、2000年10月。ISBN 978-4130111119。 松永澄夫(責任編集) 編『哲学の歴史〈第6巻〉知識・経験・啓蒙―18世紀 人間の科学に向かって』一ノ瀬正樹(コラム<モリヌークス問題>執筆),山口裕之(Ⅶ「コンディヤック」執筆)、中央公論新社、2007年6月。ISBN 4124035233。 “Things about the Arabick influence on John Locke and Daniel Defoe my first year philo class never taught me”. LIMITED, INC. (2007年4月18日). 2015年8月5日閲覧。 亀井一「ジャン・パウルは死にどのような形をあたえたのか(第1報)死の視覚的メタファーについての一考察」『大阪教育大学紀要 1 人文科学』第57巻第2号、大阪教育大学、2009年2月、1-15頁、doi:10.32287/TD00007519、ISSN 03893448、NAID 120002108994、2022年1月25日閲覧。 大橋康宏「Ebbinghaus IllusionによるVisual Captureの検討」『山陽学園短期大学紀要』第40巻、山陽学園 山陽学園短期大学、2009年、33-40頁、doi:10.24598/sanyot.40.0_33、ISSN 1341-0644、NAID 110007611129、2022年1月25日閲覧。 |

M.von.Senden (1932). Raum- und

Gestaltuffssung bei operierten Blindgeborenen vor und nach der

Operation (ドイツ ed.). Leipzig: J.A.Barth WorldCat M.von.Senden, Peter Heath訳 (1960). Space and sight (英語 ed.). Methuen WorldCat M・フォン・ゼンデン 著、鳥居修晃,望月登志子 訳『視覚発生論―先天盲開眼前後の触覚と視覚 (現代基礎心理学選書)』協同出版、2009年10月。ISBN 4319107020。 鳥居修晃「人間の視・触覚融合-先天性盲人が初めて見た世界」『日本ロボット学会誌』第8巻第6号、日本ロボット学会、1990年、132-134頁、doi:10.7210/jrsj.8.6_772、NAID 130000850191、2015年8月25日閲覧。 寺田和憲「視覚を有するエージェントのための触覚に基づく内部表現獲得手法に関する研究」奈良先端科学技術大学院大学 博士 (工学)、甲第178号、2001年、doi:10.11501/3185430、NAID 500000206440、NDLJP:3185430、2022年1月26日閲覧。 関連箇所"1.はじめに"(pp.4-5),"2-6.1 モリヌークス問題"(pp.21-23) 鈴木光太郎 (2014年6月11日). “実験心理学と経験主義哲学・啓蒙主義哲学を繋ぐ試み” (PDF). 科学研究費助成事業,研究成果報告書. |

| マリーの部屋 en:Unsolved problems in philosophy (哲学の未解決問題) en:Recovery from blindness (失明からの回復) 先天盲からの回復 視覚 盲視 経験論 |

|

| Molyneux’s Problem, of Stanford Encyclopedia of Philosophy |

★Molyneux’s Problem, of Stanford Encyclopedia of Philosophy

| Molyneux’s Problem First published Thu Jun 30, 2005; substantive revision Tue Nov 23, 2021 On 7 July 1688 the Irish scientist and politician William Molyneux (1656–1698) sent a letter to John Locke in which he put forward a problem which was to awaken great interest among philosophers and other scientists throughout the Enlightenment and up until the present day. In brief, the question Molyneux asked was whether a man who has been born blind and who has learnt to distinguish and name a globe and a cube by touch, would be able to distinguish and name these objects simply by sight, once he had been enabled to see. 1. Molyneux’s Formulation of the Problem 2. Eighteenth-Century Philosophical Discussions about Molyneux’s Problem 3. The First Experimental Data 4. Empirical Approaches in the Nineteenth Century 5. Modern Approaches 6. Conclusion Bibliography Academic Tools Other Internet Resources Related Entries |

|

| モリヌークスの問題 初出:2005年6月30日(木);大幅な改訂:2021年11月23日(火) 1688年7月7日、アイルランドの科学者であり政治家でもあったウィリアム・モリヌークス(1656-1698)はジョン・ロックに手紙を送った。その 中で彼は、啓蒙時代を通じて、そして現代に至るまで、哲学者や他の科学者たちの大きな関心を呼び起こすことになる問題を提起した。要するに、モリヌークス が問うたのは、生まれつき盲目で、触覚によって球体と立方体を識別し命名することを学んだ人間が、視力を得た後、視覚のみによってこれらの物体を識別し命 名できるかどうか、という問題であった。 1. モリヌークスによる問題の提示 2. 18世紀におけるモリヌークス問題の哲学的議論 3. 最初の実験データ 4. 19世紀における実証的アプローチ 5. 現代的アプローチ 6. 結論 参考文献 学術ツール その他のインターネットリソース 関連項目 |

|

| 1. モリヌークスの問題設定 彼の著作と講義の両方から明らかなように、モリヌークスは光学と視覚の心理学に強い関心を持っていた。これはある程度、当時の一般的な傾向を反映している に過ぎない。当時、光学は多くの主要な科学者の注目を集めていた分野だったのだ。しかし彼の関心にはより個人的な背景もあった。妻が結婚初年に視力を失っ ていたのである。彼がこの問題を定式化しロックに送った直接のきっかけは、ロックが1688年に『普遍歴史書庫』で発表した『人間知性論』のフランス語要 約にある。この要約でロックは、単一の感覚によって獲得する観念と複数の感覚によって獲得する観念を区別した。彼は、ある感覚を欠く者は、その感覚に関連 する観念を決して獲得できないと主張した。例えば盲人は、色の観念を決して持つことができない。複数の感覚を組み合わせて獲得できる観念として、ロックは 空間・静止・運動・形状を挙げた。モリヌークスの問題は、このうち最後のものに関わるものであった。モリヌークスはおそらく、ロックが盲人格について述べ た見解や、視覚と触覚の両方によって得られる観念についての説明に触発されたのだろう。さらに彼はロックを深く尊敬していた。(以前、モリヌークスが12 世紀の哲学小説『ハイイ・イブン・ヤクダン』(イブン・トゥファイル著)に触発された可能性を示唆したが、同書はラテン語(1671年)と英語(1674 年)で出版されたばかりで、ロックにも影響を与えている。しかしモリヌークスがイブン・トゥファイルを読んだ証拠は見つかっていない)[1] 1688年7月7日土曜日、ウィリアム・モリヌークスはジョン・ロックに手紙を書き、生まれつき盲目な人格に関する自身の問題を初めて提示した: ダブリン 7月7日 88年 『知性に関する哲学的試論』の著者へ提示する問題 生まれつき盲目の男がいた。ほぼ同じ大きさの球体と立方体を手に渡され、触覚で容易に区別できるよう、どちらが球体でどちらが立方体か教えられた。その 後、両方を彼から取り上げ、机の上に置いたとする。ここで、彼の視力が回復したと仮定しよう。彼は視覚によって、触れる前に、どちらが球体でどちらが立方 体か見分けられるだろうか?あるいは、手を伸ばす前に、たとえそれらが20フィートあるいは1000フィート離れていても、手が届かないかどうかを視覚で 判断できるだろうか? もし前述の論文の博識で聡明な著者が、この問題を検討し回答する価値があると考えるならば、いつでも彼を高く評価する者へ宛てて送ってほしい。 謹んで ウィリアム・モリヌークス アイルランド・ダブリン ハイ・オーモンズ・ゲート 理由は不明だが、ロックはこの手紙に返答しなかった。しかし数年後に両者が友好的な文通を始めた後、モリヌークスは再びこの問題を取り上げた。今度は成功 を収めて。1693年3月2日付の手紙で、モリヌークスはロックに問題を提示した(多少形を変えて)。ロックが『人間知性論』のどこかでこの問題に触れる 余地はないかと尋ねたのである。今度はロックは熱意をもって応じた。「君の独創的な問題は世に公表されるに値する」と。ロックは『試論』第二版(1694 年刊)にモリヌークスの問題を収録し、より広い読者に公開したのである: 生まれつき盲目で成人した男が、触覚によって立方体と球体を区別する術を身につけたと仮定せよ。両者は同じ金属でできており、ほぼ同じ大きさであるため、 触れた際にどちらが立方体でどちらが球体かを判別できる。次に、立方体と球体を机の上に置き、盲目の男に視力を与えたと仮定せよ。問う。触れる前に、視覚 によって球体と立方体を区別し、どちらが球体でどちらが立方体かを言い当てることができただろうか。 この定式化により、モリヌークスの問題はバークリー、ライプニッツ、ヴォルテール、ディドロ、ラ・メトリー、ヘルムホルツ、ウィリアム・ジェームズなど、多くの哲学者や学者の注目を集めた。彼らはこの問題にどのようにアプローチしたのか? |

|

| 2. 18世紀におけるモリヌークスの問題に関する哲学的議論 当初、哲学者たちは生まれつき盲目の人間が視力を獲得することは不可能だと考えた。彼らはモリヌークスの問題を一種の思考実験と見なし、純粋な推論によっ てのみ扱われるべきものとした。提示された議論は、通常、視覚と触覚の感覚、あるいは物体の形状に関する視覚的概念と触覚的概念の関係に焦点を当ててい た。 これらの哲学者たちは皆、物体に対する視覚的感覚と触覚的感覚が互いに異なることを前提としていたが、両者の関係については合意がなかった。例えばバーク リーは、この関係は恣意的であり、経験のみに基づくと考えた。リーやシンジのような他の者は、この関係は必然的であり直接知覚されると考えた。一方、モリ ヌークスやロックのようなさらに他の者は、この関係は必然的だが経験によって学習されると考えた。物体の視覚的概念と触覚的概念の関係についても意見は分 かれた。ある哲学者は、球体の視覚的概念と触覚的概念は互いに異なり、経験か理性(後者の見解はリードが主張した)によってのみ関連づけられるという立場 を擁護した。他の者は、球体の視覚的概念と触覚的概念は実際には同一であるか、あるいは直接観察される(ブリアとハッチェソン)か、理性によって推論され る共通点を持つと考えた。 これらの異なる立場がモリヌークスの問いへの回答とどう関連するかを探ると、次の結論が導かれる。モリヌークス、ロック、バークリーのような経験論者は否 定的に答えた。シンジ、リー、ライプニッツのようなより理性主義的な哲学者は肯定的に答えた。モリヌークスの問題が異なる方法で解釈されたこともあって、 一致した解決策は存在しなかった。ある哲学者は、生まれつき盲目の男は直接答えなければならないと考え、別の哲学者は、記憶と理性を活用できるべきであ り、物体の周囲を歩き回ってあらゆる側面を見る自由を持つべきだと主張した。ある哲学者は、この問いには事前に地球儀と立方体が提示されることを伝えるべ きだという含意があると信じ、別の哲学者はその情報を与えるべきではないと考えた。 |

|

| 3. 最初の実験データ モリヌークス問題に関する議論は、英国の外科医兼解剖学者ウィリアム・チェゼルデン(1688–1752)が、先天性盲人が白内障手術後に見たものについ ての報告を発表したことで新たな展開を見せた(1728年)。この発表により、哲学者たちはモリヌークス問題を単なる思考実験ではなく、実験によって答え られる問題と見なすようになった。 チェゼルデンは報告の中で、この少年(後にダニエル・ドリンズと特定された)が初めて視力を得た際、物体の形状を認識できず、形状や大きさがどれほど異な るものであっても、物体を区別できなかったと記している。[2] 一部の哲学者はチェゼルデンの観察結果が明白であり、視力を回復した盲人が物体を区別できず、見ることを学び直さねばならないという仮説を裏付けるものだ と考えた。ヴォルテール、カンパー、コンディヤック(父)らを例に挙げれば、こうした哲学者の大半はバークリーの視覚理論の支持者であり、同理論は同様の 結果を予測していた。 しかしラ・メトリーやディドロら他の者たちは、チェゼルデンの報告が示唆する意味合いは完全に曖昧だと考えた。彼らは、少年の目が正常に機能していなかっ たため、有効な知覚的判断ができなかった可能性を指摘した。その原因として、目が長期間使われていなかったこと、あるいは手術からの回復に十分な時間がな かったことを示唆した。彼らはチェゼルデンが少年に対して誘導尋問を行った可能性を指摘した。また一部の哲学者は、この調査の結果が被験者の知能に依存し ていたと考えた。 チェゼルデンの報告の意義をこのように批判した者たち(そのほとんどはフランスの哲学者たちであった)は、前述の問題を回避する方法について提案を行っ た。彼らは、患者を手術と尋問に向けて慎重に準備すべきであり、目が手術から回復する時間を与えるべきであり、暗闇の中で目を鍛える機会を与えるべきだと 提案した。さらに、誘導尋問を避けるべきだと述べた。 チェゼルデンのような手術に対しては、さらに根本的な批判もなされた。例えばメリアンは、白内障摘出を受けた盲人の観察は全て困難を伴うと指摘した。白内 障は完全な失明を引き起こすわけではなく、完全な失明は治癒不可能だからだ。しかし、このことからモリヌークスの問題が実験的に解決できないと結論づける ことはできない。なぜなら、白内障手術を受けた患者は、この問題の解決に直接関連していると主張できるからだ。彼らは手術前には形を認識できず、モリヌー クスの問題を提起する際に本質的な争点は、形を区別し命名する能力である。これは多くの哲学者が採った見解である。 |

|

| 3. 最初の実験データ モリヌークス問題に関する議論は、英国の外科医兼解剖学者ウィリアム・チェゼルデン(1688–1752)が、先天性盲人が白内障手術後に見たものについ ての報告を発表したことで新たな展開を見せた(1728年)。この発表により、哲学者たちはモリヌークス問題を単なる思考実験ではなく、実験によって答え られる問題と見なすようになった。 チェゼルデンは報告の中で、この少年(後にダニエル・ドリンズと特定された)が初めて視力を得た際、物体の形状を認識できず、形状や大きさがどれほど異な るものであっても、物体を区別できなかったと記している。[2] 一部の哲学者はチェゼルデンの観察結果が明白であり、視力を回復した盲人が物体を区別できず、見ることを学び直さねばならないという仮説を裏付けるものだ と考えた。ヴォルテール、カンパー、コンディヤック(父)らを例に挙げれば、こうした哲学者の大半はバークリーの視覚理論の支持者であり、同理論は同様の 結果を予測していた。 しかしラ・メトリやディドロら他の者たちは、チェゼルデンの報告が示唆する意味合いは完全に曖昧だと考えた。彼らは、少年の目が正常に機能していなかった ため、有効な知覚的判断ができなかった可能性を指摘した。その原因として、目が長期間使われていなかったこと、あるいは手術からの回復に十分な時間がな かったことを示唆した。彼らはチェゼルデンが少年に対して誘導尋問を行った可能性を指摘した。また一部の哲学者は、この調査の結果は被験者の知能に依存す ると考えていた。 このようにチェゼルデンの報告の意義を批判した者たち(その多くはフランスの哲学者たちであった)は、前述の問題を回避する方法について提案を行った。彼 らは、手術と尋問に向けて患者を入念に準備させること、手術後の回復期間を設けること、暗闇で視覚を鍛える機会を与えることを提案した。さらに誘導尋問を 避けるべきだと述べた。 一部の哲学者はチェゼルデンの手術のような処置に対して、より根本的な批判を展開した。例えばメリアンは、チェゼルデンの観察結果が、白内障摘出を受けた 盲人の観察全般と同様に問題を抱えていると指摘した。白内障は完全な失明を引き起こすわけではなく、完全な失明は治癒不可能だからだ。しかし、このことか らモリヌークスの問題が実験的に解決不可能だと結論づけることはできない。白内障手術を受けた患者は、その問題解決に直接関連していると主張できるから だ。彼らは手術前には形を認識できず、モリヌークス問題を提起する際に本質的に問われるのは、形を区別し命名する能力である。これは多くの哲学者が採った 見解であった。19世紀における経験主義的アプローチ 1800年頃、モリヌークス問題の歴史において新たな時代を語るに足るいくつかの進展が生じた。白内障手術を受けた患者に関する新たな報告が発表され、こ の問題に新たな光を当てた。チェゼルデンが患者の観察をほぼ自然な状況下で記録したのみであったのに対し、後の眼科医たちは患者が形状・大きさ・距離など を認識できるかを示す実験を行った。フランツやナネリーらは特にモリヌークス問題そのものに関心を持ち、規定の球体と立方体を用いた実験を実施した。報告 内容にはチェゼルデンの見解と一致するものもあれば、矛盾するものもあった。しかし術前術後の状況があまりにも異なるため、症例比較は容易ではなかった。 予想通り、モリヌークス問題に対する解決策の可能性は広範に検討されるようになった。 さらに専門家たちは、モリヌークス問題の議論において、新生動物や乳児の視覚に関する観察も考慮し始めた。アダム・スミスやヨハネス・ミュラーといった研 究者の中には、幼い動物の視覚は視覚を回復した人格のそれと比較可能だと仮定する者もいた。特定の動物が生まれた直後から遠方の物体を見分けられる事実 は、モリヌークスの疑問に肯定的な答えが得られる可能性を示唆していた。これはバークリーの視覚理論に対する強力な反論となった。一方、トマス・ブラウン ら他の研究者は、乳児の視覚的行動は視覚回復手術を受けた盲人のそれに類似すると主張した。彼らは両者とも視覚は学習が必要であり、したがってモリヌーク スの問いは否定的に答えられるべきだと確信していた。 ウィートストーンが発見した「空間の第三次元を視覚で知覚することは即時的である」という事実は、モリヌークスの問いに肯定的に答える根拠として用いられた。この発見はまた、バークリーの視覚理論を反証するものとも見なされた。 白内障手術を受けた患者の視覚、若齢動物や乳児の視覚に関するデータは、空間知覚が先天的か後天的かという論争における証拠として用いられた。この論争ではモリヌークスの問題が頻繁に議論されたが、その正しい解決策については依然として合意が得られなかった。 |

|

| 5. 現代的なアプローチ 20世紀を通じて、モリヌークス問題への主な関心は歴史的なものだった。著名な哲学者を取り上げた伝記作家や評論家は、彼らがこの問題に対して提案した解 決策を分析してきた。モリヌークス問題はまた、心理学、眼科学、神経生理学などの教科書や一般史にも頻繁に登場している(数学、建築、文学、芸術、スポー ツなど様々な分野の出版物にも見られる)。この問題の簡潔で不完全な歴史を記した著者も少数存在する。デゲナー(1996)はモリヌークス問題に関する議 論の歴史を包括的に概観した。リスクイン(2002)は啓蒙主義というより広い文脈の中でモリヌークス問題を論じた。 哲学者、心理学者、その他の科学者たちも、新旧の代替的手法を用いてモリヌークス問題を解決しようとしてきた。例えば、幼少期からの失明からの回復に関す る様々な報告を活用している。予想通り、これらの試みは18世紀や19世紀の先駆者たちと同様に問題が多く、決定的な結論には至らなかった。 モリヌークス問題は臨床研究よりも実験的制御に適した手法、すなわち動物を暗闇で飼育する方法でも取り組まれてきた。視覚剥奪実験は、視覚系の発達過程に おいて光パターン提示に関連する特定の臨界期が存在することを示した。この期間中は、剥奪によって生じた変化を逆転させることが可能である。しかし光への 曝露が長期間遅れると、正常な視覚機構の発達は不可能ではないにせよ極めて困難になる。これらの剥奪実験の結果はモリヌークス問題の解決には関連しない ——モリヌークスは盲人が良好な視覚系を持つと仮定したのに対し、剥奪動物の視覚系は異常である——が、ロックの立場を支持する証拠として用いられてき た。 モリヌークス問題への異なるアプローチとして、身体的移動や読書を背景に開発された感覚代替装置の利用がある(Morgan, 1977)。感覚代替システムの使用法を学ぶことは、モリヌークス問題への良い近似と考えられてきた。なぜなら、こうしたシステムは、視覚といった一つの 感覚モードが通常扱う情報を、通常は聴覚や触覚といった別の感覚に、利用者にとって新規な符号化形式を用いて提示するからだ。感覚置換システムを用いた実 験では、被験者が物体の識別と判別を習得するのに時間を要することが示されており、これはモリヌークスとロックの立場を裏付けるものと解釈されてきた。一 部の研究者は、感覚補助装置は厳密には新たな感覚様式ではなく、その使用法を学ぶことはモリヌークスの問題への近似に過ぎない点を強調している。なぜな ら、同様の問題提起に依存しているからである。 モリヌークス問題の別の変形はエヴァンズ(1985)によって提案された。彼は、先天性盲の患者の視覚野を電気刺激することで、正方形や円形の光閃(蛍 光)パターンを患者に体験させられるかどうかを考察した。この疑問は実験的に調査されたが、結果はモリヌークスの疑問に対する最終的な答えを提供していな い(議論についてはJacomuzzi, Kobau and Bruno 2003を参照)。 より最近では、Gallagher(2005, ch. 7)が、現代の発達心理学と神経生理学は、モリヌークスの疑問に対するロックの反応が正しかったことを示唆しているが、その理由は間違っていたと論じている。 過去10年間に、モリヌークスの疑問に比較的直接的に実証的に答える試みが行われた。そもそもモリヌークスの問題が提起できた理由の一つは、長期の先天性 失明後に視力を回復した被験者が極めて少ないことにある。過去1000年間で確認された症例は20例未満と推定されている(Valvo 1971)。西洋諸国では、治療可能な先天性失明の大半は乳児期に発見され、可能な限り早期に治療される。しかし発展途上国では、治療可能な状態にあるに もかかわらず、医療サービスが不十分なため、多くの先天性失明児が治療を受けられないことが多い。2003年、パワン・シンハはインドでプログラムを設立 し、8歳から17歳までの5人の患者を治療した。その結果、彼らはほぼ瞬時に完全な先天性盲から完全な視覚を得た。これはモリヌークスの問題を実証的に解 明する機会を提供した。この研究に基づき、モリヌークスの疑問に対する答えはおそらく否定的なものであると結論づけられた。 |

|

| 6. 結論 モリヌークスの疑問をめぐる問題の歴史は、この疑問がモリヌークス自身が想定していたほど簡単に答えられるものではなかったことを示している。むしろ、 1688年にモリヌークスが提起した問題ほど、知覚哲学の歴史において多くの思考を喚起した問題はない。この意味で、モリヌークスの問題は哲学史上最も実 り多い思考実験の一つであり、三世紀以上前に彼が初めて提唱した当時と変わらず、今日でもなお興味深い課題である。 |

|

| Bibliography Cassirer, E., 1955, The Philosophy of the Enlightenment (Chapter 3: Psychology and Epistemology), Boston: Beacon Press. Cheselden, W., 1728, “An Account of some Observations made by a young Gentleman, who was born blind, or lost his Sight so early, that he had no Remembrance of ever having seen, and was couch’d between 13 and 14 Years of Age”, Philosophical Transactions, 402: 447–450. Degenaar, M.J.L., 1996, Molyneux’s Problem: Three Centuries of Discussion on the Perception of Forms, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Degenaar, M.J.L., and G.J.C. Lokhorst, 2010, “The Molyneux Problem”, in Savonius-Wroth, S.J., Schuurman, P., Walmsley, J. (eds.) The Continuum Companion to Locke, London and New York: Continuum, 2010, pp. 179–183. Diderot, D., 1749, Lettre sur les aveugles, à l’usage de ceux qui voient, edition critique par Robert Niklaus, Genève: Librairie Droz, 1951. Evans, G., 1985, “Molyneux’s Question”, in Gareth Evans: Collected Papers, A. Phillips (ed.), Oxford: Clarendon Press. Ferretti, G., and Glenney, B. (eds.), 2021, Molyneux’s Question and the History of Philosophy, Abingdon and New York: Routledge. Gallagher, S., 2005, How the Body Shapes the Mind, Oxford: Clarendon Press. Glenney, B., 2013, “Philosophical Problems, Cluster Concepts and the Many Lives of Molyneux’s Question”, Biology & Philosophy, 28(3): 541–558. Held, R., and Y. Ostrovsky, B. Degelder, T. Gandhi, S. Ganesh, U. Mathur, and P. Sinha, 2011, “The newly sighted fail to match seen with felt”, Nature Neuroscience, 14: 551–553. Ibn Tufail, 1671, Philosophus autodidactus, sive, Epistola Abi Jaafar ebn Tophail de Hai ebn Yokdhan, edited and translated by E. Pococke, Oxford: H. Hall. –––, 1674, An Account of the Oriental Philosophy, shewing the wisdom of some renowned men of the East, and particularly, the profound wisdom of Hai Ebn Yokdan, translated by G. Keith, London. –––, 1708, The Improvement of Human Reason, Exhibited in the Life of Hai ebn Yokdhan, translated by S. Ockley, London: E. Powell. Jacomuzzi, A.C., and P. Kobau, and N. Bruno, 2003, “Molyneux’s question redux”, Phenomenology and the Cognitive Sciences, 2: 255–280. Leffler, C. T., Schwartz, S.G., Peterson, E., Couser, N.L., and Salman, A-R., 2021, “The First Cataract Surgeons in the British Isles”, American Journal of Ophthalmology, March: 1–293. Leibniz, G.W., 1765, Nouveaux essais sur l’entendement humain, Amsterdam, Leipzig, Rudolf Erich Raspe. Paris, Garnier-Flammarion, 1966. Locke, J., 1688, “Extrait d’un Livre Anglois qui n’est pas encore publié, intitulé Essai Philosophique concernant l’Entendement, où l’on montre quelle est l’étenduë de nos connoissances certaines, & La manière dont nous y parvenons”, Bibliothèque Universelle & Historique, 8: 49–142, Amsterdam: Chez Wolfgang, Waesberge, Boom, et Van Someren. –––, 1693, Letter to William Molyneux, 28 March, in The Correspondence of John Locke (9 vols.), E.S. de Beer (ed.), Oxford: Clarendon Press, 1979, vol. 4, no. 1620. –––, 1690, An Essay Concerning Humane Understanding, London, printed by Eliz. Holt, for Thomas Basset. Second edition 1694. Fourth edition 1700, edited with an Introduction by P.H. Nidditch, Oxford: Clarendon Press, 1975. Matthen, M., and Cohen, J., 2020, “Many Molyneux’s questions”, Australian Journal of Philosophy, 98(1): 47–63. Molyneux, W., 1688, Letter to John Locke, 7 July, in The Correspondence of John Locke (9 volumes), E.S. de Beer (ed.), Oxford: Clarendon Press, 1978 (Volume 3, No. 1064). –––, 1693, Letter to John Locke, 2 March, in The Correspondence of John Locke (9 volsumes), E.S. de Beer (ed.), Oxford: Clarendon Press, 1979 (Volume 4, No. 1609). Morgan, M.J., 1977, Molyneux’s Question: Vision, Touch and the Philosophy of Perception, Cambridge: Cambridge University Press. Riskin, J., 2002, Science in the Age of Sensibility: The Sentimental Empiricists of the French Enlightenment, Chicago and London: The University of Chicago Press. Russell, G. A., 1994, “The impact of the Philosophus Autodidactus: Pocockes, John Locke, and the Society of Friends”, in G. A. Russell (ed.), The ‘Arabick’ Interest of the Natural Philosophers in Seventeenth-Century England, Leiden: Brill, pp. 224–265. Senden, M. Von., 1932, Raum- und Gestaltauffassung bei operierten Blindgeborenen, Leipzig: Barth. Translated by P. Heath: Space and Sight: The Perception of Space and Shape in the Congenitally Blind Before and After Operation, London, Methuen, 1960. Simms, J.G., 1982, William Molyneux of Dublin: A Life of the Seventeenth-Century Political Writer & Scientist, Blackrock: Irish Academic Press. Edited by P.H. Kelly. Valvo, A., 1971, Sight Restoration after Long-term Blindness: The Problems and Behavior Patterns of Visual Rehabilitation, New York: American Foundation for the Blind. Academic Tools sep man icon How to cite this entry. sep man icon Preview the PDF version of this entry at the Friends of the SEP Society. inpho icon Look up topics and thinkers related to this entry at the Internet Philosophy Ontology Project (InPhO). phil papers icon Enhanced bibliography for this entry at PhilPapers, with links to its database. Other Internet Resources Molyneux’s Question, entry in the Internet Encyclopedia of Philosophy, by Brian Glenney. Matthen, M. and Cohen, J., 2017, Many Molyneux Questions (Word document), available at philpPapers.org. |

|

| 関連項目 バークレー、ジョージ | コンディヤック、エティエンヌ・ボノ・ド | ディドロ、デニ | ヘルムホルツ、ヘルマン・フォン | ジェームズ、ウィリアム | ライプニッツ、ゴットフリート・ヴィルヘルム | ロック、ジョン | 知覚:その問題 | リード、トマス | スミス、アダム:道徳・政治哲学 | 思考実験 | ヴォルテール |

|

| https://plato.stanford.edu/entries/molyneux-problem/ |

リンク

文献

その他の情報

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099