ネグリチュード

Négritude

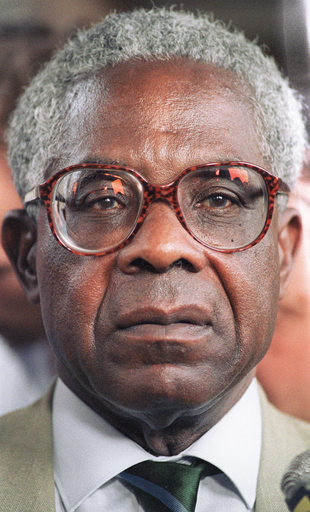

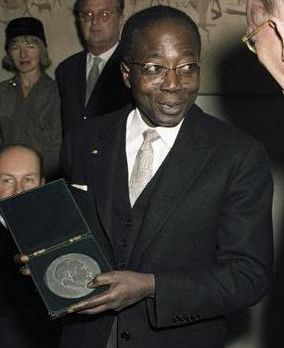

Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Paulette Nardal

☆ネグリチュードは、1920年代から1940年代にかけて生まれた文学的・政治的な運動で、黒人フランス語圏の作家たち、例えば、エメ・セゼール、 レオポルド・セダール・センゴール、ポールエットとジェーン・ナルダール姉妹(この運動の創始者と考えられている[2])、 ジャック・ラベマナジャラ、レオン・ゴントラン・ダマス、ギ・ティロリアン、ビラゴ・ディオプ、ルネ・デプレストなど、フランス語を話す黒人作家たちが結 集した。 特に反植民地主義と関連し、この運動はその後、黒人ナショナリズムに親しい多くの人々に影響を与え、フランス語圏をはるかに超えて広がった。

★スペイン語ウィキペディア(La Negritud)より

| La Negritud (en

francés Négritude), corresponde al movimiento político, ideológico y

literario caribeño desarrollado durante la primera mitad del siglo xx;

en él se reunieron escritores e intelectuales con el fin de levantar

"un proyecto que intentó definir una identidad cultural y social de

origen africano-francés para el Caribe, recogiendo la tradición negra

y, simultáneamente, apropiándose de los lenguajes estéticos de la

vanguardia para manifestarse",[1] buscando de ese modo el

reconocimiento de la identidad del hombre negro frente a las políticas

metropolitanas de asimilación cultural,[2] propias del sistema

colonial al que estos autores se encontraban subordinados[3] |

ネグリチュード(フランス語でNégritude)は、20世紀前半に

カリブ海地域で発展した政治的、思想的、文学的な運動を指す。この運動には、作家や知識人が集まり、「カリブ海地域におけるアフリカ系フランス人の文化

的・社会的アイデンティティを定義するプロジェクト」を立ち上げることを目指した。このプロジェクトは、黒人の伝統を継承しつつ、同時に前衛的な美的表現

手法を取り入れて自己表現を行うことを目指していた[1]。これにより、黒人のアイデンティティを、黒人を同化しようとする大都市の政策に対して認識させ

ることを目指していた。[2]。これは、これらの作家たちが従属していた植民地体制の特徴的な政策であった[3]。 |

| El término negritud surge

inicialmente como respuesta a una serie de problemas que deberán

afrontar los estudiantes negros pertenecientes a la élite de las

colonias francesa, quienes al momento de llegar a la Metrópoli franca

para continuar con sus estudios se ven enfrentados a una realidad que

los discrimina y señala como sujetos desclasados y oprimidos tanto por

el sistema colonial francés[4] como por la sociedad racista de la

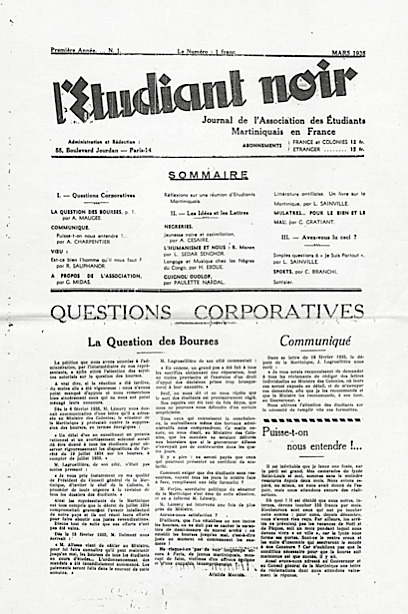

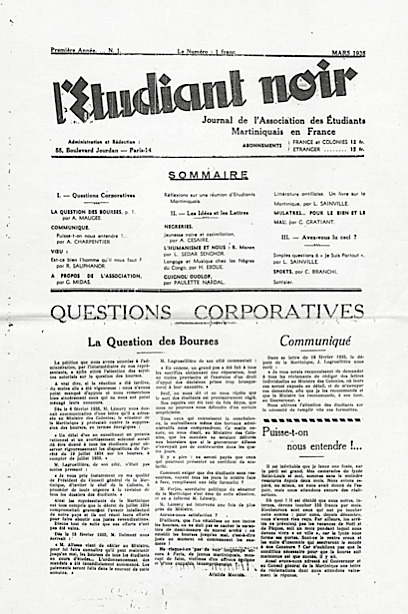

época;[5] de este modo surgirá la publicación de diversas revistas

entre las que destaca L’étudiant noir (El estudiante negro), boletín

que circuló por el tiempo comprendido entre 1934 y 1936[4] y cuyos

fundadores Aimé Césaire, el senegalés Léopold Sédar Senghor y el

francoguayanés Léon-Gontran Damas utilizarán como núcleo del movimiento

cultural, político e ideológico. |

「ネグリチュード」という用語は、フランス植民地のエリート層に属する

黒人学生たちが直面する一連の問題への対応として最初に登場しました。彼らは、学業を続けるためにフランス本土に渡ったところ、フランス植民地体制[4]

と当時の人種差別的な社会の両方から差別され、社会から排除され、抑圧されているという現実に直面しました。[5]

このようにして、1934年から1936年にかけて発行された雑誌『L’étudiant

noir(黒人学生)』をはじめとするさまざまな雑誌が発行されるようになった。[4]。この雑誌の創刊者であるセネガル出身のエメ・セゼール、レオン・ゴントラン・ダマス、フランコ・グアヤナ出身のレオポルド・セダール・センゴールは、この雑誌を文化、政治、思想の運動の核として活用した。 |

| Por otro lado, la negritud es un

movimiento de exaltación de los valores culturales de los pueblos

negros. Es la base ideológica que impulsó el movimiento independentista

en África. |

一方、黒人主義は、黒人文化の価値を称賛する運動です。これは、アフリカの独立運動を後押ししたイデオロギー的基盤となっています。 |

| Se considera, en general, a René

Maran (autor de Batouala) precursor de la negritud. Según la

especialista en literatura negra Lilyan Kesteloot, fue en junio de

1932, con la publicación de Légitime défense por un grupo de

estudiantes (Étienne Léro, René Ménil y otros activistas marxistas) que

se formó la negritud. |

一般的に、ルネ・マラン(『バトゥアラ』の著者)はネグリチュードの先

駆者と見なされています。黒人文学の専門家リリアン・ケステルートによると、1932年6月、学生グループ(エティエンヌ・レロ、ルネ・メニル、その他の

マルクス主義活動家たち)が『Légitime défense』を出版したことで、ネグリチュードが誕生しました。 |

| El nacimiento de este concepto y

el de la revista Présence Africaine (1947) de modo simultáneo en Dakar

y París tendrá un efecto explosivo. Reúne a jóvenes intelectuales

negros de todas partes del mundo y consigue que a él se unan

intelectuales franceses como Jean Paul Sartre, quien definirá la

negritud como la negación de la negación del hombre negro. |

この概念と雑誌『Présence

Africaine』(1947年)が、ダカールとパリで同時に誕生したことは、爆発的な影響をもたらしました。世界中から黒人知識人が集まり、ジャン=

ポール・サルトルなどのフランス人知識人も参加し、サルトルは「ネグリチュード」を「黒人に対する否定の否定」と定義しました。 |

| Según Senghor, la negritud es el

conjunto de valores culturales de África negra. Para Césaire, esta

palabra designa en primer lugar el rechazo. Rechazo ante la asimilación

cultural; rechazo de una determinada imagen del negro tranquilo,

incapaz de construir una civilización. Lo cultural está por encima de

lo político. |

センゴールによると、ネグリチュードとは、黒人アフリカが持つ文化的価値観の集合体だ。セザールにとって、この言葉はまず第一に「拒絶」を意味する。文化的同化に対する拒絶、文明を築くことができない、穏やかで無力な黒人のイメージに対する拒絶だ。文化は政治よりも優先される。 |

| "La Negritud tuvo su periodo de

gloria hasta 1960, cuando surgió contra ella un movimiento de reacción,

considerándola anacrónica e inoperante en su vertiente senghoriana,

demasiado teórica y exageradamente idealista".[6] De este modo,

algunos escritores negros o criollos criticaron el concepto al

considerar que era demasiado simplificador: El tigre no declara su

tigritud. Salta sobre su presa y la devora (Wole Soyinka). El propio

Césaire se apartó del término al considerarlo casi racista. Se trató de

un concepto que se elaboró en un momento en el que las élites

intelectuales indígenas de raza negra, tanto antillanas como africanas,

se encontraban en la metrópoli. Tenían unos puntos en común bastante

difusos (color de piel, idioma colonizador) y sobre los que no

resultaba sencillo establecer vínculos. De hecho, algunos autores

opinan que relaciones de amistad personal fueron lo que más contribuyó

a forjar unas identidades comunes. |

「ネグリチュードは1960年までその栄華を誇ったが、その後、セン ゴール派のネグリチュードを時代遅れで非現実的、過度に理論的で理想主義的だと批判する反動運動が起こった」[6]。このように、一部の黒人作家やクレ オール作家は、この概念が過度に単純化されていると批判した。虎は自分が虎であることを宣言しない。獲物に飛びかかって食い尽くすのだ(ウォレ・ソイン カ)。セゼール自身も、この用語をほぼ人種差別的だと考え、使用を避けた。この概念は、カリブ海諸島およびアフリカの黒人知的エリートたちが大都市に集 まっていた時代に生まれたものだ。彼らは、肌の色や植民地支配者の言語など、かなり曖昧な共通点しか持たず、結びつきを築くことは容易ではなかった。実 際、一部の著者は、個人的な友情が共通のアイデンティティの形成に最も貢献したと指摘している。 |

| En los años sesenta, Aimé

Césaire consideraba que la palabra "negritud" corría el riesgo de

convertirse en una "noción de división" cuando no se la situaba en su

contexto histórico de los años treinta y cuarenta. |

1960年代、エメ・セゼールは、「ネグリチュード」という言葉は、1930年代および1940年代のその歴史的文脈から切り離されると、「分裂の概念」になる危険性があると指摘していました。 |

| Crítica social Aimé Césaire Léon Gontran Damas Birago Diop René Maran Negrismo Léopold Sédar Senghor |

社会批判 エメ・セゼール レオン・ゴントラン・ダマス ビラゴ・ディオプ ルネ・マラン ネグリズモ レオポルド・セダール・センゴール |

| 1. Ferrada A., Ricardo. «AÍME

CÉSAIRE: ACCIÓN PÉTICA Y NEGRITUD». Literatura y lingüística (13):

89-104. ISSN 0716-5811. doi:10.4067/S0716-58112001001300009. Consultado

el 21 de marzo de 2017. 2. «Negritud». www.encaribe.org. Archivado desde el original el 16 de agosto de 2019. Consultado el 18 de julio de 2016. 3. Oliva Oliva, María Elena (octubre de 2010). «LA NEGRITUD, EL INDIANISMO Y SUS INTELECTUALES: AIMÉ CÉSAIRE Y FAUSTO REINAGA». TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGÍSTER EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS. Archivado desde el original el 22 de marzo de 2017. Consultado el 19 de marzo de 2017. 4. Fernández Martínez, Mirta (10 de mayo de 2013). «Aimé Césaire: un negro universal». Revista Comunicación, 2013. Año 34, vol. 22, núm.1. Archivado desde el original el 22 de marzo de 2017. Consultado el 20 de marzo de 2017. 5. Bonfiglio, Florencia. «Aimé Césaire y Tropiques: comienzos literarios en el Caribe francés». Literatura y lingüística (25): 17-37. ISSN 0716-5811. doi:10.4067/S0716-58112012000100002. Consultado el 21 de marzo de 2017. 6. «LA NARRATIVA NEGROAFRICANA POSCOLONIAL EN LENGUAS EUROPEAS: DE LA NEGRITUD A LA CRÍTICA MODERNA». www.um.es. Consultado el 21 de marzo de 2017. |

1.

フェラーダ・A、リカルド。「アイメ・セザール:ペティズムとネグリチュード」。文学と言語学 (13): 89-104. ISSN

0716-5811. doi:10.4067/S0716-58112001001300009. 2017年3月21日アクセス。 2. 「黒人性」。www.encaribe.org。2019年8月16日にオリジナルからアーカイブ。2016年7月18日アクセス。 3. Oliva Oliva, María Elena (2010年10月)。「黒人主義、インディアニズム、そしてその知識人:アイメ・セゼールとファウスト・レイナガ」。ラテンアメリカ研究修士号取得のた めの論文。2017年3月22日にオリジナルからアーカイブ。2017年3月19日に閲覧。 4. フェルナンデス・マルティネス、ミルタ(2013年5月10日)。「エイメ・セゼール:普遍的な黒人」。雑誌『Comunicación』、2013年。34年、第22巻、第1号。2017年3月22日にオリジナルからアーカイブ。2017年3月20日に閲覧。 5. ボンフィリオ、フロレンシア。「エイメ・セゼールとトロピックス:フランス領カリブ海における文学の始まり」。Literatura y lingüística (25): 17-37. ISSN 0716-5811. doi:10.4067/S0716-58112012000100002. 2017年3月21日アクセス。 6. 「ヨーロッパ言語におけるポストコロニアルの黒人アフリカ文学:ネグリチュードから現代批評へ」。www.um.es。2017年3月21日アクセス。 |

| https://es.wikipedia.org/wiki/Negritud |

☆フランス語ウィキペディア

| La négritude est un

courant littéraire et politique, créé durant l'entre-deux-guerres[1],

rassemblant des écrivains francophones noirs, comme Aimé Césaire,

Léopold Sédar Senghor, les sœurs Paulette et Jane Nardal (considérées

comme les figures inspiratrices du mouvement[2]), Jacques

Rabemananjara, Léon-Gontran Damas, Guy Tirolien, Birago Diop et René

Depestre. Lié notamment à l'anticolonialisme, le mouvement influence par la suite de nombreuses personnes proches du nationalisme noir, s'étendant bien au-delà de l'espace francophone. |

ネグリチュードは、1920年代から1940年代にかけて生まれた文学

的・政治的な運動で、黒人フランス語圏の作家たち、例えば、エメ・セゼール、レオポルド・セダール・センゴール、ポールエットとジェーン・ナルダール姉

妹(この運動の創始者と考えられている[2])、

ジャック・ラベマナジャラ、レオン・ゴントラン・ダマス、ギ・ティロリアン、ビラゴ・ディオプ、ルネ・デプレストなど、フランス語を話す黒人作家たちが結

集した。 特に反植民地主義と関連し、この運動はその後、黒人ナショナリズムに親しい多くの人々に影響を与え、フランス語圏をはるかに超えて広がった。 |

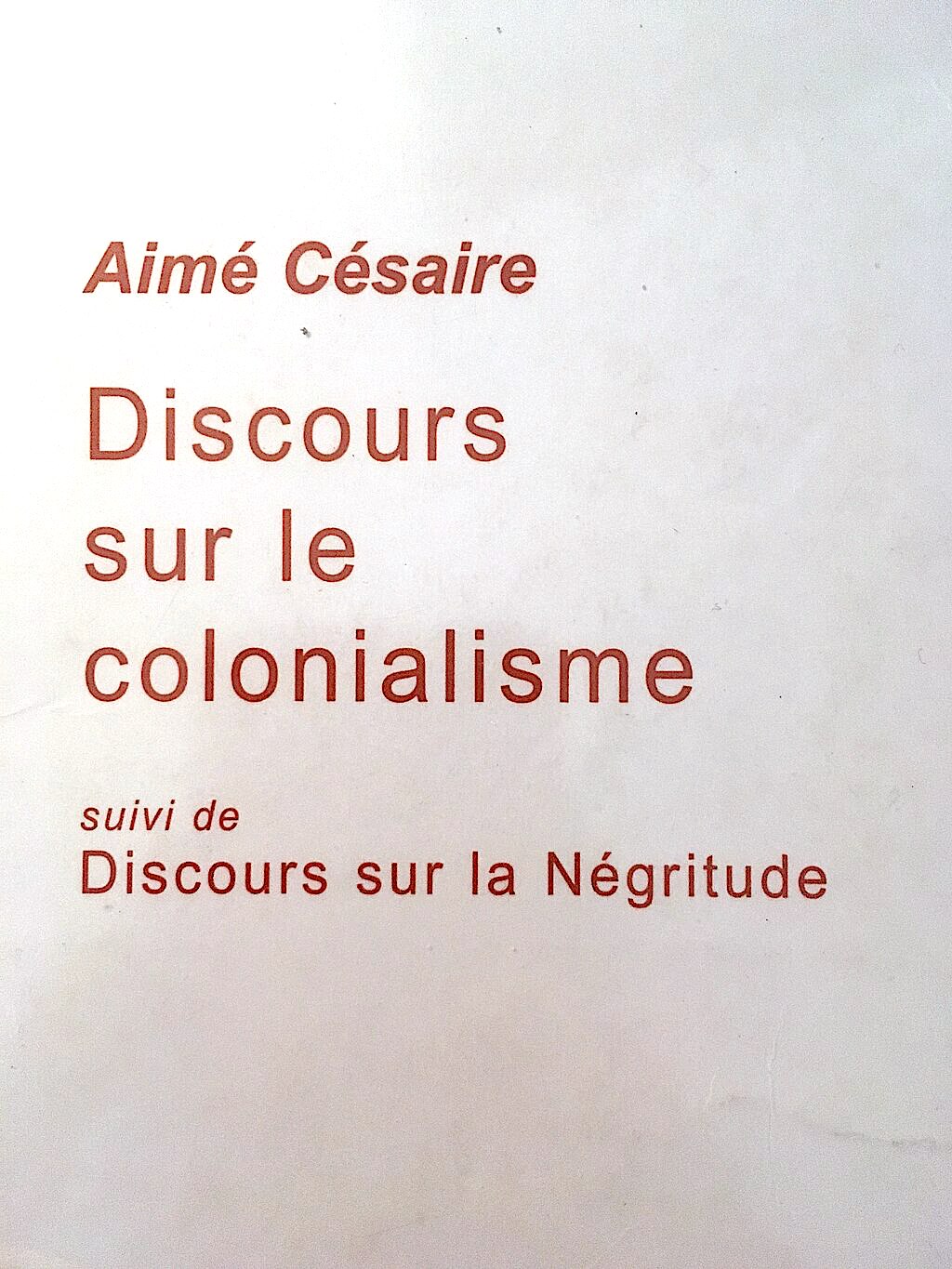

Origine Aimé Césaire, Discours sur la négritude  L'Etudiant noir Dans Négritude Agonistes, Christian Filostrat publie le numéro 3 (mai - juin 1935) de L'Étudiant Noir, journal mensuel de l’Association des étudiants martiniquais en France, dans lequel Aimé Césaire a initialement forgé le terme « négritude »[3],[4]. Dans la rubrique « Conscience Raciale et Révolution Sociale » de ce numéro de L'Étudiant Noir, Césaire revendique l'identité noire et sa culture, d'abord face à une « francité » perçue comme oppressante et instrument de l'administration coloniale française (Discours sur le colonialisme, Cahier d'un retour au pays natal). Césaire l'emploie de nouveau en 1939 lors de la première publication du Cahier d'un retour au pays natal. Le concept est ensuite repris par Léopold Sédar Senghor dans ses Chants d'ombre, qui l'approfondit, opposant « la raison hellène » à l'« émotion noire » : « Nuit qui me délivres des raisons des salons des sophismes, des pirouettes des prétextes, des haines calculées des carnages humanisés Nuit qui fond toutes mes contradictions, toutes contradictions dans l'unité première de ta négritude. » Nuit qui me délivres des raisons des salons des sophismes, des pirouettes des prétextes, des haines calculées des carnages humanisés Nuit qui fond toutes mes contradictions, toutes contradictions dans l'unité première de ta négritude. Auparavant, sans que le mot soit revendiqué, le sociologue et militant américain W. E. B. Du Bois avait dans son ouvrage Les Âmes du peuple noir (1903) commencé à poser les caractéristiques de la négritude à travers une vision panafricaine. Dans le creuset intellectuel, politique et artistique que constitue Harlem, le New Negro Movement (en) advient durant la Première Guerre mondiale sous l'impulsion d'un autre américain, Hubert Harrison, militant radical d'origine caraïbe, qui inspire Marcus Garvey et Alain Locke[5],[6]. En France, la Revue du monde noir contribue à diffuser ce mouvement d'idées. Selon la spécialiste de la littérature noire Lilyan Kesteloot, c'est en juin 1932, avec la publication de Légitime défense par un groupe d'étudiants (Étienne Léro, René Ménil et d'autres militants marxistes) que la pensée de la négritude est constituée : dénonciation de la honte de soi, du mimétisme et de la dépersonnalisation, critique du capitalisme colonial, etc.[7]. Pour Aimé Césaire, « Ce n'est pas nous qui avons inventé la négritude, elle a été inventée par tous ces écrivains de la Negro Renaissance que nous lisions en France dans les années 1930 »[7]. René Maran, auteur de Batouala, est généralement considéré comme un précurseur de la négritude. Claude McKay (1889-1948), poète, romancier, de langue anglaise, jamaïcain puis américain, est un inspirateur possible de la "Négritude", avec Ghetto noir (1928), Banjo (1929), etc. |

由来 エメ・セゼール、ネグリチュードについての言説  黒人学生 Négritude Agonistes』において、クリスチャン・フィロストラットは、エメ・セゼールが初めて「ネグリチュード」という言葉を使ったフランスのマルティニー ク学生協会の月刊誌『L'Étudiant Noir』の第3号(1935年5月~6月)を出版している[3],[4]。L『Étudiant Noir』誌のこの号に掲載された「Conscience Raciale et Révolution Sociale」(「人種意識と社会革命」)と題されたセクションで、セゼールは当初、抑圧的でフランスの植民地支配の道具として認識されていた「フラン シテ」に直面して、自身の黒人としてのアイデンティティと文化を主張した(Discours sur le colonialisme, Cahier d』un retour au pays natal)。セゼールは1939年、『Cahier d'un retour au pays natal』の最初の出版で再びこの言葉を使った。この概念は後にレオポルド・セダール・センゴールが『Chants d'ombre』で取り上げ、「地獄の理性」と「黒い感情」を対比させながら発展させた: 「詭弁のサロンの理性は、私を欺く、 口実のピルエットから、人間化された殺戮の計算された憎悪から。 すべての矛盾を、すべての矛盾を、あなたの神聖さの最初の単位に定着させる存在だ。 (私を、詭弁のサロン、口実の翻弄、人間的な虐殺の計算された憎しみから解放する夜。私のすべての矛盾、すべての矛盾を、あなたの黒人としての本質である最初の統一性に溶かす夜。) この言葉を使わずに、アメリカの社会学者であり活動家であったW・E・B・デュボワは、その著作『Les Âmes du peuple noir』(1903年)の中で、汎アフリカ的視野を通してネグリチュードの特徴を定義し始めていた。ハーレムという知的、政治的、芸術的のるつぼでは、 第一次世界大戦中に、マーカス・ガーベイやアラン・ロックに影響を与えたカリブ海出身の急進的な活動家であるもう一人のアメリカ人、ヒューバート・ハリソ ン[5][6]の推進力によって、新ニグロ運動が勃興した。 フランスでは、『Revue du Monde Noir』がこの思想運動の普及に貢献した。黒人文学の専門家であるリリアン・ケステルートによれば、ネグリチュード思想が確立されたのは1932年6 月、学生グループ(エティエンヌ・レロ、ルネ・メニル、その他のマルクス主義活動家)による『Légitime défense』の出版であった。エメ・セゼールにとって、「ネグリチュードを発明したのは我々ではなく、1930年代にフランスで読んだ黒人ルネサンス の作家たちだった」[7]。バトゥアラ』の著者ルネ・マランは、一般にネグリチュードの先駆者とみなされている。 クロード・マッケイ(1889-1948)はジャマイカ人で、その後アメリカ人になったが、『ゲットー・ノワール』(1928)、『バンジョー』(1929)などで「ネグリチュード」のインスピレーションを得た可能性がある。 |

| Signification selon ses auteurs Le terme « négritude » désigne l'ensemble des caractéristiques et valeurs culturelles des peuples noirs, revendiquées comme leur étant propres, ainsi que l'appartenance à ces peuples. Il a été créé vers 1936 par les poètes et hommes politiques français Aimé Césaire (1913-2008), Léon-Gontran Damas (1912-1978) et Léopold Sédar Senghor (1906-2001) pour se placer du côté du sentiment des personnes de couleur noire et pour s'approprier la meurtrissure infligée par l'histoire. La naissance de ce concept, et celle d'une revue, Présence africaine, qui paraît en 1947 simultanément à Dakar et à Paris, va faire l'effet d'une déflagration. Elle rassemble des Noirs de tous les horizons du monde, ainsi que des intellectuels français, notamment Sartre. Celui-ci dans Orphée noir dit alors de la négritude qu’elle est un « racisme antiraciste […] seul chemin qui puisse mener à l’abolition des différences de race »[8]. Pour Senghor, la négritude est « l'ensemble des valeurs culturelles de l'Afrique noire » ou encore : « La négritude est un fait, une culture. C'est l'ensemble des valeurs économiques, politiques, intellectuelles, morales, artistiques et sociales des peuples d'Afrique et des minorités noires d'Amérique, d'Asie, d'Europe et d'Océanie ». Pour Césaire, « ce mot désigne en premier lieu le rejet. Le rejet de l'assimilation culturelle ; le rejet d'une certaine image du Noir paisible, incapable de construire une civilisation. Le culturel prime sur le politique ». |

著者による意味 「ネグリチュード」という用語は、黒人種の人々の文化的特徴や価値観の総体、およびそれらの人々に固有のものであると主張されるもの、ならびにそれらの民 族への帰属を指す。この用語は、1936年ごろ、フランスの詩人・政治家であるエイメ・セザール(1913-2008)、 レオン・ゴントラン・ダマス(1912-1978)、レオポルド・セダール・センゴール(1906-2001)によって、黒人としての感情に立脚し、歴史 によって与えられた傷跡を自らのものとするために作られた言葉です。 この概念の誕生と、1947年にダカールとパリで同時に創刊された雑誌『Présence africaine』は、爆発的な影響を与えた。この雑誌は、世界中のあらゆる背景を持つ黒人たち、そしてサルトルをはじめとするフランスの知識人たちを 集めた。サルトルは『黒いオルフェ』の中で、ネグリチュードを「反人種差別的な人種差別 […] 人種差別の廃止につながる唯一の道」と表現している[8]。 センゴールにとって、ネグリチュードとは「黒人アフリカの文化的価値の総体」であり、「ネグリチュードは事実であり、文化だ。それは、アフリカの人々と、 アメリカ、アジア、ヨーロッパ、オセアニアの黒人少数民族の経済的、政治的、知的、道徳的、芸術的、社会的価値の総体だ」と定義した。 セザールにとって、「この言葉はまず第一に拒絶を意味する。文化的同化への拒絶、平和で文明を築くことができない黒人のイメージへの拒絶だ。文化は政治よりも優先される」。 |

| Critiques Par la suite, des écrivains noirs ou créoles ont critiqué ce concept, jugé trop réducteur : « Le tigre ne proclame pas sa tigritude. Il bondit sur sa proie et la dévore » (Wole Soyinka)[9], ce à quoi Léopold Sédar Senghor répond : « Le zèbre ne peut se défaire de ses zébrures sans cesser d'être Zèbre, de même que le nègre ne peut se défaire de sa Négritude sans cesser d'être Nègre ». Les propos de Soyinka ont fait davantage de bruit que la réponse de Senghor. Stanislas Adotevi fait une analyse sévère dans son essai Négritude et négrologues : « Souvenir dans la connivence nocturne, la négritude est l'offrande lyrique du poète à sa propre obscurité désespérément au passé ». En 1968, Yambo Ouologuem participe à ce débat avec son ouvrage polémique Le Devoir de violence. Il sera ainsi globalement reproché à la négritude de véhiculer une vision « négriste » de la poésie, et d'enfermer les Noirs dans un schéma réducteur. Mais les principaux auteurs de la négritude en ont également fait un mouvement controversé de par leurs désaccords. En effet, ils n'en avaient pas tous la même vision. Selon l'écrivain guadeloupéen Daniel Maximin, la négritude ne se définit pas comme un mouvement, mais comme une génération d'intellectuels rassemblés par une même prise de conscience[10], tandis que Léopold Sédar Senghor la théorise comme telle[11]. Enfin, du fait d'origines différentes (Guyane, Martinique, Sénégal), la négritude trouvant sa source dans les vécus de chacun d'eux, il s'agit de points de vue personnels, de leur propre négritude, à la fois singulière et plurielle (dépasser la révolte pour prôner la paix et la fraternité[12], exhorter à la révolte[13] ou bien exprimer sa rancœur[14]). Dans les années 1960, Aimé Césaire estime que le mot « négritude » risque de devenir une « notion de divisions » lorsqu’il n'est pas remis dans son contexte historique des années 1930 et 1940[15]. Il avoue aussi « ne pas aimer tous les jours le mot Négritude » en raison de sa charge douloureuse[16]. |

批判 その後、黒人作家やクレオール作家たちは、この概念を過度に単純化していると批判した。「虎は自分の虎らしさを誇示しない。獲物に飛びかかり、それを食い 尽くすのだ」 (ウォレ・ソインカ)[9]、これに対し、レオポルド・セダール・センゴールは次のように答えている。「シマウマは、シマウマであるのをやめることなくし て、そのシマを消すことはできない。同様に、黒人は、黒人であるのをやめることなくして、その黒人性を消すことはできない」。ソインカの言葉は、センゴー ルの返答よりも大きな反響を呼んだ。 スタニスラス・アドテヴィは、エッセイ『黒人性および黒人学者』で厳しい分析を行っている。「夜間の共謀における記憶である黒人性は、詩人が自分の絶望的な過去への暗闇に捧げる叙情的な供物だ」。 1968年、ヤンボ・ウオログムは、論争を巻き起こした著作『暴力の義務』でこの議論に参加した。 こうして、ネグリチュードは、詩の「ネグリチュード的」な世界観を伝え、黒人を単純化した枠組みに閉じ込めていると、全体として非難されることになった。 しかし、ネグリチュードの主要作家たちは、意見の相違から、この運動を論争の的とするものにもした。実際、彼ら全員が同じ世界観を持っていたわけではな い。グアドループの作家ダニエル・マキシミンによると、ネグリチュードは運動として定義されるものではなく、同じ意識によって結ばれた知識人の世代 [10]であり、一方、レオポルド・セダール・センゴールはそれを運動として理論化している[11]。最後に、出身地(ギアナ、 マルティニーク、セネガル)が異なり、ネグリチュードはそれぞれの経験に根ざしているため、それは個人的な視点、つまり独自かつ多様なネグリチュード(反 乱を超えて平和と友愛を唱える[12]、反乱を煽る[13]、あるいは恨みを表現する[14])である。 1960年代、エイメ・セザールは、「ネグリチュード」という言葉は、1930年代と1940年代の歴史的文脈から切り離されると、「分裂の概念」になる 危険性があると指摘した[15]。また、その痛ましい意味合いから、「ネグリチュードという言葉が毎日好きではない」と告白している[16]。 |

| 1. Dossier sur le mouvement de la négritude [archive], Assemblée nationale française. 2. Cathy Lafon, « Vidéo. Qui était Paulette Nardal, mise à l’honneur ce mardi par Google ? », Sud Ouest, 10 décembre 2021 (ISSN 1760-6454, lire en ligne [archive], consulté le 13 octobre 2021). 3. Christopher L. Miller, The (Revised) Birth of Negritude: Communist Revolution and “the Immanent Negro” in 1935, PMLA, vol. 125, n° 3, May 2010 4. (en) Reilly, B, « Négritude’s Contretemps: The Coining and Reception of Aimé Césaire’s Neologism », Philological Quarterly, vol. 99, no 4, 2020, p. 377–98 5. (en) Jeffrey B. Perry, Hubert Harrison: The Voice of Harlem Radicalism, 1883-1918, New York, Columbia University Press, 2008, p. 41. 6. (en) Paul Heideman, « The Most Important Black Radical You’ve Never Heard Of » [archive], in: Jacobin, juin 2019. 7. Saïd Bouamama, Figures de la révolution africaine, La Découverte, 2014, p. 82 8. Séverine Kodjo-Grandvaux, « Pourquoi il faut relire « Négritude et humanisme » de Léopold Sédar Senghor », Le monde, 20 février 2022 (lire en ligne [archive], consulté le 15 novembre 2024) 9. « "Un tigre ne proclame pas sa tigritude. Il bondit" », Le monde, 1er novembre 2007 (lire en ligne [archive], consulté le 7 novembre 2022) 10. dixit Aimé Césaire 11. Liberté, L.S Senghor 12. Hosties noires, Léopold Sédar Senghor 13. Cahier d'un retour au pays natal, Aimé Césaire 14. Pigments Névralgies, Léon Gontran Damas 15. Amzat Boukari-Yabara, Une histoire du panafricanisme, 2014, p. 280 16. Aimé Césaire (Présence Africaine), Discours sur le colonialisme, suivi de Discours sur la Négritude, juillet 2004, 76 p. (ISBN 2-7087-0531-8, lire en ligne [archive]), […] je ne blesserai personne en vous disant que j’avoue ne pas aimer tous les jours le mot Négritude même si c’est moi, avec la complicité de quelques autres, qui ai contribué à l’inventer et à le lancer.. |

1. ネグリチュード運動に関する資料 [アーカイブ], フランス国民議会。 2. Cathy Lafon, 「ビデオ。火曜日に Google が称賛した Paulette Nardal は誰だったのか?」, Sud Ouest, 2021年12月10日 (ISSN 1760-6454、オンラインで読む [アーカイブ]、2021年10月13日アクセス)。 3. クリストファー・L・ミラー、『ネグリチュードの(改訂版)誕生:1935年の共産主義革命と「内在的な黒人」』、PMLA、第125巻、第3号、2010年5月 4. (en) Reilly, B, 「ネグリチュードの逆風:エイメ・セゼールの新語造語とその受容」, Philological Quarterly, 第99巻, 第4号, 2020年, p. 377–98 5. (en) Jeffrey B. Perry, Hubert Harrison: The Voice of Harlem Radicalism, 1883-1918, New York, Columbia University Press, 2008, p. 41. 6. (en) Paul Heideman, 「The Most Important Black Radical You’ve Never Heard Of」 [アーカイブ], in: Jacobin, 2019年6月。 7. Saïd Bouamama, Figures de la révolution africaine, La Découverte, 2014, p. 82 8. Séverine Kodjo-Grandvaux, 「なぜレオポルド・セダール・センゴールの『ネグリチュードとヒューマニズム』を再読すべきか」 ル・モンド、2022年2月20日(オンラインで読む [アーカイブ]、2024年11月15日アクセス) 9. 「虎は虎であることを宣言しない。虎は飛びかかる」 ル・モンド、2007年11月1日(オンラインで読む [アーカイブ]、2022年11月7日アクセス) 10. エメ・セゼール 11. 自由、L.S. センゴール 12. 黒い聖体、レオポルド・セダール・センゴール 13. 故郷への帰還のノート、エメ・セゼール 14. ピグメント・ネヴラジエ、レオン・ゴントラン・ダマス 15. アムザット・ブカリ・ヤバラ、『パナフリカニズムの歴史』、2014年、280ページ 16. エメ・セゼール(Présence Africaine)、『植民地主義に関する講演』、その後に『ネグリチュードに関する講演』が続く、2004年7月、76ページ (ISBN 2-7087-0531-8、オンラインで読む [アーカイブ])、[…] 私が、ネグリチュードという言葉を毎日好きだとは限らないことを告白しても、誰も傷つけることはないだろう。その言葉を発明し、広めたのは、私であり、他 の数人の協力があったとはいえ、私である。 |

| Histoire du terme « nègre » Discours sur la négritude Congrès des écrivains et artistes noirs Festival mondial des arts nègres Maison de la Négritude Littérature africaine Kémitisme |

「ネグレ」という言葉の歴史 ネグリチュードに関する演説 黒人作家・芸術家会議 世界黒人芸術祭 ネグリチュードの家 アフリカ文学 ケミティズム |

| Jean Price Mars (1876-1969) Marcus Garvey (1887-1940) René Maran (1887-1960) Lamine Senghor (1889-1927) Paulette Nardal (1896-1985) Tiemoko Garan Kouyaté (1902-1944), cofondateur de la « Ligue de défense de la race nègre » (LRDN, 1920) Jeanne Nardal (1902-1993) Birago Diop (1906-1989) Léopold Sédar Senghor (1906-2001) René Ménil (1907-2004) Louis-Thomas Achille (1909-1994) Jean-Fernand Brierre (1909-1992) Étienne Léro (1910-1939) Abdoulaye Sadji (1910-1961) Léon-Gontran Damas (1912-1978) Jacques Rabemananjara (1913-2005) Aimé Césaire (1913-2008) Suzanne Césaire (1915-1966) Bernard Dadié (1916-2019) Guy Tirolien (1917-1988) David Diop (1927-1960) Camara Laye (1928-1980) Lamine Diakhaté (1928-1987) Lilyan Kesteloot (1931-2018) Tchicaya U Tam'si (1931-1988) Mongo Beti (1932-2001) Stanislas Adotevi (1934-2024) Ina Césaire (1942-) Véronique Tadjo (1955-) Léopold Congo-Mbemba (1959-2013) Karfa Diallo (1971-) |

ジャン・プライス・マーズ(1876-1969) マーカス・ガーベイ(1887-1940) ルネ・マラン(1887-1960) ラミン・センゴール(1889-1927) ポーレット・ナルダール(1896-1985) ティエモコ・ガラン・クヤテ(1902-1944)、黒人種族防衛連盟(LRDN、1920年)の共同創設者 ジャンヌ・ナルダール(1902-1993) ビラゴ・ディオプ(1906-1989) レオポルド・セダール・センゴール(1906-2001) ルネ・メニル(1907-2004) ルイ・トマ・アチル(1909-1994) ジャン・フェルナン・ブリエール(1909-1992) エティエンヌ・レロ(1910-1939) アブドゥライ・サジ(1910-1961) レオン・ゴントラン・ダマス(1912-1978) ジャック・ラベマナジャラ(1913-2005) エイメ・セゼール(1913-2008) スザンヌ・セゼール(1915-1966) ベルナール・ダディエ(1916-2019) ギ・ティロリアン(1917-1988) デヴィッド・ディオプ(1927-1960) カマラ・レイ(1928-1980) ラミン・ディアカテ(1928-1987) リリアン・ケステルート(1931-2018) チカヤ・ウ・タムシ(1931-1988) モンゴ・ベティ(1932-2001) スタニスラス・アドテヴィ(1934-2024) イナ・セザール(1942-) ヴェロニク・タジョ(1955-) レオポルド・コンゴ・ムベンバ(1959-2013) カルファ・ディアロ(1971-) |

| Aimé Césaire, Cahier d'un retour au pays natal 1939 dans la revue Volontés, réédité en 1956, Présence Africaine Stanislas Adotevi, Négritude et négrologues, Paris : Éditions Le Castor Astral, 1972 réédité en 1998 Léon-Gontran Damas, Poètes d'expression française, Paris : Éditions du Seuil, 1947 Christian Filostrat, Negritude Agonistes, Africana Homestead Legacy Publishers 2008, (ISBN 978-0-9818939-2-1) Lilyan Kesteloot, Histoire de la littérature négro-africaine, Karthala, AUF, 2004 (mise à jour), 386 p. (ISBN 2-84586-112-5) Mouhamadou Kane, Birago Diop, l'homme et l'œuvre, Paris : Présence Africaine, 1971 Sélim Lander, Crépuscule de la négritude[source insuffisante] (en) I. L.Markovitz, Leopold Sedar Senghor and the Politics of Negritude, New York, Atheneum, 1969, VIII-300 p. (Thèse) Léopold Sédar Senghor, Liberté 1 : Négritude et humanisme, Paris: Éditions du Seuil, 1964. Léopold S. Senghor, « Qu'est-ce que la négritude ? », Études françaises, vol. 3, n° 1, 1967, p. 3-20 (lire en ligne [archive]). René Piquion, L'épopée d'une torche, Deschamps, Port-au-Prince, 1979 Léopold Sédar Senghor, Ce que je crois, Paris : Grasset, 1988 (en) Véronique Tadjo, Latérite/Red Earth, Spokane, WA : Eastern Washington University Press, 2006 Peter Thompson, Négritude et nouveaux mondes - poésie noire : africaine, antillaise, et malgache, Concord, MA : Wayside Publishing, 1994 M. Steins, Les antécédents et la genèse de la négritude senghorienne, Paris, Université de Paris III, 1981, 3 t., 1346 p. + 9 p. (Thèse d’État) Annie Urbanik-Rizk, Étude sur Aimé Césaire : Cahier d'un retour au pays natal, Discours sur le colonialisme, Ellipse Marketing, 1998 (ISBN 978-2729844127) Karfa Diallo, Matins noirs, essai poétique pour une nouvelle négritude. Édition Ex Æquo10, Collection Hors cadre, Châlons en Champagne, 2010. |

エイメ・セザール、『故郷への帰還のノート』1939年、雑誌『ヴォロンテ』に掲載、1956年に再版、プレザンス・アフリカーヌ スタニスラス・アドテヴィ、『ネグリチュードとネグロロジスト』、パリ:エディション・ル・カストール・アストラル、1972年、1998年に再版 レオン・ゴントラン・ダマス、『フランス語表現の詩人たち』、 パリ:エディション・デュ・セイル、1947年 クリスチャン・フィロストラット、『Negritude Agonistes』、アフリカーナ・ホームステッド・レガシー・パブリッシャーズ、2008年、(ISBN 978-0-9818939-2-1) リリアン・ケステルート、『Histoire de la littérature négro-africaine』、カルタラ、AUF、 2004年(更新)、386ページ(ISBN 2-84586-112-5) ムハマドゥ・カネ、ビラゴ・ディオプ、その人物と作品、パリ:プレセンス・アフリカーヌ、1971年 セリン・ランダー、ネグリチュードの黄昏[出典不足] (en) I. L.Markovitz、レオポルド・セダール・センゴールとネグリチュードの政治、ニューヨーク、Atheneum、1969年、VIII-300ページ(論文 レオポルド・セダール・センゴール、自由 1:ネグリチュードとヒューマニズム、パリ:Éditions du Seuil、1964年。 レオポルド・S・センゴール、「ネグリチュードとは何か?」、『フランス研究』、第3巻、第1号、1967年、3-20ページ(オンラインで読む [アーカイブ])。 ルネ・ピキオン、『トーチの叙事詩』、デシャン、ポルトープランス、1979年 レオポルド・セダール・センゴール、『私の信じるもの』、パリ:グラッセ、1988年 (en) ヴェロニク・タジョ、『ラテライト/レッド・アース』、スポケーン、ワシントン州:イースタン・ワシントン大学出版、2006年 ピーター・トンプソン、『ネグリチュードと新しい世界 - 黒人詩:アフリカ、カリブ、マダガスカル』、コンコード、マサチューセッツ州:ウェイサイド出版、 1994年 M. スタインズ、『センゴール・ネグリチュードの背景と起源』、パリ、パリ第三大学、1981年、3巻、1346ページ + 9ページ(博士論文) アニー・ウルバニック・リズク、『エイメ・セゼールに関する研究: 故郷への帰還のノート、植民地主義に関する演説、Ellipse Marketing、1998年(ISBN 978-2729844127) カルファ・ディアロ、黒い朝、新しいネグリチュードのための詩的エッセイ。Édition Ex Æquo10、Collection Hors cadre、シャロン・アン・シャンパーニュ、2010年。 |

| Filmographie Négritude : Naissance et expansion du concept, film documentaire réalisé par Nathalie Fave et Jean-Baptiste Fave, produit par Maison Africaine de la Poésie Internationale, tourné au Sénégal en 2005, 56 min (édité en DVD, premières minutes disponibles en ligne [archive]). Le film comprend des interventions d'Amadou Lamine Sall, Racine Senghor, Lilyan Kesteloot, Jean-Louis Roy, Jacqueline Lemoine, Gérard Chenêt, Victor Emmanuel Cabrita, Nafissatou Dia Diouf, Amadou Ly, Youssoufa Bâ, Raphaël Ndiaye, Alioune Badara Bèye, Hamidou Dia, Georges Courrèges, Baba Diop « Le concept de négritude [archive] » [vidéo], sur ina.fr, France 3, RFO (Soir 3 journal), 18 avril 2008 |

フィルモグラフィー 『ネグリチュード:概念の誕生と拡大』ナタリー・ファヴとジャン=バティスト・ファヴ監督、マソン・アフリカーヌ・ド・ラ・ポエジー・インターナショナル 製作、2005年にセネガルで撮影、56分(DVD発売、冒頭数分間オンラインで視聴可能[アーカイブ])。この映画には、アマドゥ・ラミン・サル、ラシ ン・センゴール、リリアン・ケステルート、ジャン=ルイ・ロワ、ジャクリーヌ・ルモワン、ジェラール・シェネ、ヴィクトル・エマニュエル・カブリタ、ナ フィサトゥ・ディア・ディウフ、アマドゥ・リ、ユスファ・バ、ラファエル・ンディアイ、アリウネ・バダラ・ベイエ、ハミドゥ・ディア、ジョルジュ・クー ルージュ、ババ・ディオプが出演している。 「ネグリチュードの概念 [アーカイブ]」 [ビデオ]、ina.fr、フランス3、RFO(ソワール3ニュース)、2008年4月18日 |

| https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9gritude |

★日本語ウィキペディア

| ネグリチュード(フランス語: Négritude、黒人性)は、黒人の自覚を促す標語、あるいは精神的風土や文化の特質をさす語。おもにフランス領アンティルとフランス語圏アフリカで発祥した文学運動の名称でもある。 1930年代前半にマルティニークのエメ・セゼール、セネガルのレオポール・セダール・サンゴールらが初めて用い、被抑圧民族である黒人固有の文化を高揚する運動を展開し、アフリカ、北アメリカ、西インド諸島地域の黒人知識人に大きな影響を与えた。 |

|

| 概要 西インド諸島やアフリカのフランス植民地に住む黒人知識人第一世代は、近代科学的な素養を身に付けてフランス本国で教育を受ける機会を得た。しかし、近代 科学はそのもの自体に人種主義を内面化しており、内面的に科学主義を身につけた彼等にとって、黒い肌を持つが故に様々な差別を受けることは、アイデンティ ティの危機を招いた。 こうした中でフランスに留学していたセゼールやサンゴールらは、黒人を劣等なものとして扱う科学的人種主義に対抗した。 セゼールによるネグリチュードとは、黒人がニグロ(仏語では Négre, ネグル)として受けてきた差別や抑圧、「歴史の最悪の暴力を経験し、周辺化と抑圧に苦しんできた人間集団」としての自覚を抱き、植民地主義を拒絶して「ニ グロの言葉」で語ることを訴え[1]るものであった。1947年にはアリウン・ジョップ(フランス語版)によって雑誌『プレザンス・アフリケーヌ(フラン ス語版)』(アフリカの存在)がパリで創刊された。 こうした運動はポルトガル語圏のアフリカ植民地にも波及し、アンゴラでは後に初代大統領となったアゴスティーニョ・ネトが主導するネグリズモ運動が生まれた。 しかし、白/黒の二項対立に囚われた思考は、西欧の思考の枠組みに呪縛を乗り越えられないといった旨の主張[2]も1950年代以降には生まれた。ナイ ジェリアのノーベル文学賞作家ウォーレ・ショインカが「虎はティグリチュード(虎性)を主張しない。ただ飛びかかるだけだ。」[3]と述べたように、独立 後のアフリカ諸国ではネグリチュードを乗り越えようとする運動が盛んになった。またアンティルでは、フランツ・ファノンによってネグリチュードへの激しい 批判が行われた後に、ネグリチュードを土台にしてエドゥアール・グリッサンによるアンティヤニテ(フランス語版)やジャン・ベルナベ(フランス語版)、パ トリック・シャモワゾー、ラファエル・コンフィアン(フランス語版)らによりクレオリテ(フランス語版)(クリオール性)が唱えられるようになった [4]。 |

|

エメ・セゼール - マルティニーク レオポール・セダール・サンゴール - セネガル ジャン・プライス=マルス(英語版、フランス語版) - ハイチ フランソワ・デュヴァリエ - ハイチ アゴスティーニョ・ネト - アンゴラ ジョゼ・クラヴェイリーニャ - モザンビーク アリウン・ジョップ(英語版、フランス語版) - セネガル ルネ・ドゥペストル - ハイチ |

|

| 砂野幸稔「アフリカの文化と精神の非植民地化」『「南」から見た世界03 アフリカ 国民国家の矛盾を超えて共生へ』北川勝彦編、大月書店、1999年3月。 砂野幸稔「アフリカ文化のダイナミズム」『ハンドブック現代アフリカ』岡倉登志編、明石書店、2002年12月。 |

|

| 1. ^ 尾崎文太『エメ・セゼールの戯曲作品と政治思想 1940年代から 1960年代まで』一橋大学2008年11月。 2. ^ 砂野幸稔「アフリカの文化と精神の非植民地化」『「南」から見た世界03 アフリカ 国民国家の矛盾を超えて共生へ』北川勝彦編、大月書店、1999年3月。 pp.222-223 3. ^ 砂野幸稔「アフリカの文化と精神の非植民地化」『「南」から見た世界03 アフリカ 国民国家の矛盾を超えて共生へ』北川勝彦編、大月書店、1999年3月。p.223より引用 4. ^ 恒川邦夫「アンティルの新しい文学をめぐって 「クレオール性 (creolite/creoleness) 礼賛」」『言語文化』32, pp.109-123, 一橋大学語学研究室、1995年12月25日。 |

|

| アフリカ文学 ハイチ文学 クレオール 黒人意識運動 (Black Consciousness Movement) - スティーヴ・ビコによる ブラック・ナショナリズム |

|

| https://x.gd/lzEyt |

リ ンク

文 献

そ の他の情報

CC

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099