権力の心的な生

The

psychic life of power

★

★権

力の心的な生 : 主体化=服従化に関する諸理論

/ ジュディス・バトラー著 ; 佐藤嘉幸, 清水知子訳, 月曜社 , 2024

| 権力の心的な生 : 主体化=服従化に関する諸理論

/ ジュディス・バトラー著 ; 佐藤嘉幸, 清水知子訳, 月曜社 , 2024 The psychic life of power : theories in subjection / Judith Butler, Stanford, Calif. : Stanford University Press , 1997 [pdf] |

私たちの主体形成の過程において、社会的統制の暴力は、外側から一方的 に行使されるのではなく、自分自身に「振り向くこと」、良心、自己叱責といった心的なものを通じて機能する。権力による「主体化=服従化」の過程を、フー コー、アルチュセール(権力理論)と、ヘーゲル、ニーチェ、フロイト(心的なものの理論)から徹底的に考察し、抵抗の契機を模索する。重要な訳語を再検討 し改訂した改訳決定版。 |

| 序論 第1章 頑固な愛着、身体の服従化―不幸な意識をめぐるヘーゲルを再読 する 第2章 疚しい良心の回路―ニーチェとフロイト 第3章 服従化、抵抗、再意味化―フロイトとフーコーの間で 第4章 「良心は私たち皆を主体にする」―アルチュセールによる主体化=服従化 第5章 メランコリー的ジェンダー/拒否される同一化 第6章 心的な始原―メランコリー、両価性、怒り |

|

| 0. 序論 | |

| 0.1 情熱的な愛着 |

|

| 0.2 両義性 |

|

| 0.3 主体化=服従化/従属化 |

|

| 0.4 心的なものの統制(29) |

|

| 第1章 頑固な愛着、身体の服従化―不幸な意識をめぐるヘーゲルを再読 する | |

| 1.1 ヘーゲルと自己隷属化の生産 |

|

| 1.2 ポスト・ヘーゲル的主体化=服従化 |

|

| 第2章 疚しい良心の回路―ニーチェとフロイト | |

| 2.1 ニーチェによる疚しい良心の説明 |

|

| 2.2 フロイト、ナルシシズム、統制 |

|

| 第3章 服従化、抵抗、再意味化―フロイトとフーコーの間で | |

| 第4章 「良心は私たち皆を主体にする」―アルチュセールによる主体化=服従化 | |

| 第5章 メランコリー的ジェンダー/拒否される同一化 | |

| 5.1 生き動かせ続けること——ジュディス・バトラーへのコメント(アダム・フィリップス) |

|

| 5.2 アダム・フィリップスによる「メランコリー的ジェンダー/拒否される同一化」へのコメントに対する応答(214) |

|

| 第6章 心的な始原―メランコリー、両価性、怒り | |

| 解説 主体化=服従化の装置としての禁止の法——バトラー「権力の心的な生」とアルチュセール・フーコー(佐藤嘉幸) |

|

| ・訳者あとがき ・訳者あとがき(新版) ・訳者あとがき(改訳決定版) |

■フーコーの権力概念——生産的権力論

「私は、権力関係の新たなエコノミーをさ

らに推し進めるための別の方法を提案したい。それは、より経験的で、より直接的に現在の状況に関連しており、理論と

実践の間のより多くの関係を暗示するものである。それは、さまざまな権力形態に対する抵抗の形態を起点とするものである。別のメタファーを用いるなら、こ

の抵抗

を化学反応における触媒として利用し、権力関係を明らかにし、その位置を特定し、その適用点と使用される手法を見つけ出すことである。権力をその内部の合理性という観

点から分析するのではなく、権力関係を戦略の対立を通じて分析することである。権力行使の定義に戻ろう。それは、ある行動が他の可能な行動

の領域を構造化

する方法である。したがって、権力関係にふさわしいのは、行動に対する行動様式である。つまり、権力関係は社会の結びつきに深く根ざしており、社会の上に

再構成されることはない。社会の上に再構成されることは、おそらく根本的な消滅を夢見ることができる補足的な構造としてではない。いずれにせよ、社会で生

きるということは、他の行動に対する行動が可能であるように生きるということであり、実際、進行中である。権力関係のない社会は、抽象的な

ものにすぎな

い。これは、特定の社会における権力関係の分析、その歴史的形成、強さや脆さの源泉、一部を変革したり、他を廃止したりするために必要な条件を、より政治

的に必要とするものである。権力関係のない社会はありえないとい

う主張は、確立された権力関係が必然であるとか、あるいは、いかなる場合でも権力が社会の

中心に宿命として存在し、それを弱めることができないという主張ではない。むしろ、権力関係の分析、精査、そして権力関係と自由の非直線性との間の「対

立」を問題視することは、あらゆる社会的存在に内在する永続的な政治的課題であると言えるだろう。実際、権力関係と闘争の戦略の間には、相互に惹きつけ合

い、絶え間なく結びつき、そして絶え間なく反転し合うという関係がある。権力関係は、つねに二つの敵対者間の対立となる可能性がある。同様に、社会におけ

る敵対者間の関係は、つねに権力のメカニズムが作動する余地がある。この不安定さの結果、同じ出来事や同じ変容を、闘争の歴史の内側から、あるいは権力関

係の観点から解読できる能力が生まれる。その結果生じる解釈は、同じ歴史的背景を参照しているとはいえ、同じ意味の要素や同じつながり、同じ種類の理解可

能性から構成されるものではない。また、2つの分析はそれぞれ、もう一方を参照していなければならない。実際、2つの解釈の相違こそが、多数の人間社会に

存在する「支配」の根本的な現象を明らかにするのである。」

| The Subject and

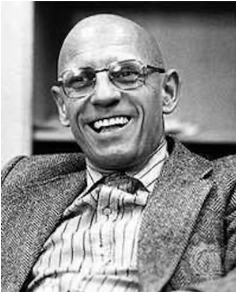

Power [pdf] with password Michel Foucault Critical Inquiry 8 (4):777-795 (1982) Copy BIBTEX Abstract I would like to suggest another way to go further toward a new economy of power relations, a way which is more empirical, more directly related to our present situation, and which implies more relations between theory and practice. It consists of taking the forms of resistance against different forms of power as a starting point. To use another metaphor, t consists of using this resistance as a chemical catalyst so as to bring to light power relations, locate their position, and find out their point of application and the methods used. Rather than analyzing power from the point of view of its internal rationality, it consists of analyzing power relations through the antagonism of strategies.[…]Let us come back to the definition of the exercise of power as a way in which certain actions may structure the field of other possible actions. What, therefore, would be proper to a relationship of power is that it be a mode of action upon actions. That is to say, power relations are rooted deep in the social nexus, not reconstituted "above" society as a supplementary structure whose radical effacement one could perhaps dream of. In any case, to live in a society is to live in such a way that action upon other actions is possible-- and in fact ongoing. A society without power relations can only be an abstraction. Which, be it said in passing, makes all the more politically necessary the analysis of power relations in a given society, their historical formation, the source of their strength or fragility, the conditions which are necessary to transform some or to abolish others. For to say that there cannot be a society without power relations is not to say either that those which are established are necessary or, in any case, that power constitutes a fatality at the heart of societies, such that it cannot be undermined. Instead, I would say that the analysis, elaboration, and bringing into question of power relations and the "agonism" between power relations and the instransitivity of freedom is a permanent political task inherent in all social existence.[…]In effect, between a relationship of power and a strategy of struggle there is a reciprocal appeal, a perpetual linking and a perpetual reversal. At every moment the relationship of power may become a confrontation between two adversaries. Equally, the relationship between adversaries in society may, at every moment, give place to the putting into operation of mechanisms of power. The consequence of this instability is the ability to decipher the same events and the same transformations either from inside the history of struggle or from the standpoint of the power relationships. The interpretations which result will not consist of the same elements of meaning or the same links or the same types of intelligibility, although they refer to the same historical fabric, and each of the two analyses must have reference to the other. In fact, it is precisely the disparities between the two readings which make visible those fundamental phenomena of "domination" which are present in a large number of human societies.Michel Foucault has been teaching at the Collège de France since 1970. His works include Madness and Civilization , The Birth of the Clinic , Discipline and Punish , and History of Sexuality , the first volume of a projected five-volume study |

主体と権力 ミシェル・フーコー クリティカル・インクワイアリー 8 (4):777-795 (1982) BIBTEXのコピー 要約 私は、権力関係の新たなエコノミーをさらに推し進めるための別の方法を提案したい。それは、より経験的で、より直接的に現在の状況に関連しており、理論と 実践の間のより多くの関係を暗示するものである。それは、さまざまな権力形態に対する抵抗の形態を起点とするものである。別の比喩を用いるなら、この抵抗 を化学触媒として利用し、権力関係を明らかにし、その位置を特定し、その適用点と使用される手法を見つけ出すことである。権力をその内部の合理性という観 点から分析するのではなく、権力関係を戦略の対立を通じて分析することである。権力行使の定義に戻ろう。それは、ある行動が他の可能な行動の領域を構造化 する方法である。したがって、権力関係にふさわしいのは、行動に対する行動様式である。つまり、権力関係は社会の結びつきに深く根ざしており、社会の上に 再構成されることはない。社会の上に再構成されることは、おそらく根本的な消滅を夢見ることができる補足的な構造としてではない。いずれにせよ、社会で生 きるということは、他の行動に対する行動が可能であるように生きるということであり、実際、進行中である。権力関係のない社会は、抽象的なものにすぎな い。これは、特定の社会における権力関係の分析、その歴史的形成、強さや脆さの源泉、一部を変革したり、他を廃止したりするために必要な条件を、より政治 的に必要とするものである。権力関係のない社会はありえないという主張は、確立された権力関係が必然であるとか、あるいは、いかなる場合でも権力が社会の 中心に宿命として存在し、それを弱めることができないという主張ではない。むしろ、権力関係の分析、精査、そして権力関係と自由の非直線性との間の「対 立」を問題視することは、あらゆる社会的存在に内在する永続的な政治的課題であると言えるだろう。実際、権力関係と闘争の戦略の間には、相互に惹きつけ合 い、絶え間なく結びつき、そして絶え間なく反転し合うという関係がある。権力関係は、つねに二つの敵対者間の対立となる可能性がある。同様に、社会におけ る敵対者間の関係は、つねに権力のメカニズムが作動する余地がある。この不安定さの結果、同じ出来事や同じ変容を、闘争の歴史の内側から、あるいは権力関 係の観点から解読できる能力が生まれる。その結果生じる解釈は、同じ歴史的背景を参照しているとはいえ、同じ意味の要素や同じつながり、同じ種類の理解可 能性から構成されるものではない。また、2つの分析はそれぞれ、もう一方を参照していなければならない。実際、2つの解釈の相違こそが、多数の人間社会に 存在する「支配」の根本的な現象を明らかにするのである。ミシェル・フーコーは1970年よりコレージュ・ド・フランスで教鞭をとっている。著書に『狂気 と文明』、『臨床の誕生』、『監獄の誕生』、『性の歴史』などがある。『性の歴史』は5巻からなる研究計画の第1巻である。 |

| https://philpapers.org/rec/FOUTSA |

|

| 主体/サブジェクト |

主体とは、主体性を行使し、意識的な経験をし、それ自身の外側に存在す

る他のものとの関係に おいて位置づけられる存在であり、したがって主体とはあらゆる個人、人間、観察者である。 |

リンク

文献

その他の情報

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

☆

☆

☆