Subiectum, Hypokeimenon, 従属しているモノ, 変化を経たものの中に存続する物質

主体/サブジェクト/隷属者

Subiectum, Hypokeimenon, 従属しているモノ, 変化を経たものの中に存続する物質

主体とは、主体性を行使し、意識的な経験をし、それ自身の外側に存在する他のものとの関係に おいて位置づけられる存在であり、したがって主体とはあらゆる個人、人間、観察者である。他方、サブジェクトとしての主体には「臣民」=従属する者という 意味がある。

★臣民がなぜサブジェクト(主体)なのかという主張は古くは、ジャン・ボダン(Jean Bodin, 1530-1596)に由来する。彼は、家族相互の武力抗争の結果、勝った者が主権者となり、勝利者に従っていたものが国民になり、負けた者は奴隷になる という図式を提示した。ここでの「国民」(citoyen)とは、他人の主権に依存するが、しかし自由な「臣民」(sujet)なのであった。ボダンは中 世的な国王大権を発展させて、主権概念をつくった。この主権とは、国家を支配-被支配の関係で捉えた際に支配者側が持つ絶対的な権限のことで、国家にあっ ては国王にのみ固有のものなのである。

☆

| The distinction

between subject and object is a basic idea of philosophy. - A subject is a being that exercises agency, undergoes conscious experiences, and is situated in relation to other things that exist outside itself; thus, a subject is any individual, person, or observer[1] - An object is any of the things observed or experienced by a subject, which may even include other beings (thus, from their own points of view: other subjects) A simple common differentiation for subject and object is: an observer versus a thing that is observed. In certain cases involving personhood, subjects and objects can be considered interchangeable where each label is applied only from one or the other point of view. Subjects and objects are related to the philosophical distinction between subjectivity and objectivity: the existence of knowledge, ideas, or information either dependent upon a subject (subjectivity) or independent from any subject (objectivity). [1]Heartfield, James (2002). "Postmodernism and the 'Death of the Subject'". The Death of the Subject. |

主体(→主語)と客体(→目的語)の区別は哲学の基本的な考え方であ

る。 - 主体とは、主体性を行使し、意識的な経験をし、それ自身の外側に存在する他のものとの関係において位置づけられる存在であり、したがって主体とはあらゆる 個人、人間、観察者である[1]。 - 従って、主体とはあらゆる個人、人間、観察者である[1]。客体とは、主体によって観察されたり経験されたりするあらゆるものであり、他の存在(従って、 彼ら自身の視点から見れば、他の主体)を含むことさえある。 主体と客体の単純な一般的区別は、「観察者」対「観察されるもの」である。人称に関わる特定のケースでは、主体と客体は、それぞれのラベルがどちらか一方 の視点からのみ適用される、交換可能なものと考えることができる。主体性と客体性は、主観性と客観性という哲学的な区別に関連している。つまり、知識、ア イデア、情報の存在は、主体性に依存しているか(主観性)、主体から独立しているかのどちらかである(客観性)。 |

| Etymology In English the word object is derived from the Latin objectus (p.p. of obicere) with the meaning "to throw, or put before or against", from ob-, "against", and the root jacere, "to throw".[2] Some other related English words include objectify (to reify), objective (a future reference), and objection (an expression of protest). Subject uses the same root, but with the prefix sub-, meaning "under". Broadly construed, the word object names a maximally general category, whose members are eligible for being referred to, quantified over and thought of. Terms similar to the broad notion of object include thing, being, entity, item, existent, term, unit, and individual.[3] In ordinary language, one is inclined to call only a material object "object".[3] In certain contexts, it may be socially inappropriate to apply the word object to animate beings, especially to human beings, while the words entity and being are more acceptable. Some authors use object in contrast to property; that is to say, an object is an entity that is not a property. Objects differ from properties in that objects cannot be referred to by predicates. Some philosophers include abstract objects as counting as objects, while others do not. Terms similar to such usage of object include substance, individual, and particular.[3] There are two definitions of object. The first definition holds that an object is an entity that fails to experience and that is not conscious. The second definition holds that an object is an entity experienced. The second definition differs from the first one in that the second definition allows for a subject to be an object at the same time.[3] One approach to defining an object is in terms of its properties and relations. Descriptions of all bodies, minds, and persons must be in terms of their properties and relations. For example, it seems that the only way to describe an apple is by describing its properties and how it is related to other things, such as its shape, size, composition, color, temperature, etc., while its relations may include "on the table", "in the room" and "being bigger than other apples". Metaphysical frameworks also differ in whether they consider objects existing independently of their properties and, if so, in what way.[4] The notion of an object must address two problems: the change problems and the problems of substances. Two leading theories about objecthood are substance theory, wherein substances (objects) are distinct from their properties, and bundle theory, wherein objects are no more than bundles of their properties. |

語源 英語の object という語は、ラテン語の objectus(obicere の過去分詞)に由来し、「投げる、または前に、あるいは前に置く」という意味を持つ。ob- は「対する」、そして語根の jacere は「投げる」である。[2] その他の関連する英語の語には、objectify(実体化する)、objective(将来参照)、および objection(抗議の表明)などがある。主語(subject)は同じ語根を持つが、接頭辞 sub- があり、「下」を意味する。 広義に解釈すると、この単語「object」は、その構成員が参照され、数量化され、考えられる可能性のある、最大限に一般的なカテゴリーを指す。 「object」という広義の概念に類似する用語には、「thing」、「being」、「entity」、「item」、「existent」、 「term」、「unit」、および「individual」がある。 日常言語では、物質的な物体のみを「オブジェクト」と呼ぶ傾向がある。[3] 特定の文脈では、生き物、特に人間に対して「オブジェクト」という語を使うのは社会的に不適切である場合があり、その場合は「エンティティ」や「ビーイン グ」という語の方が適切である。 一部の著者は、object を property(財産)と対比して使用している。つまり、object は property ではない実体である。object は property と異なり、述語によって参照することができない。一部の哲学者は抽象的な object も object に含めるが、そうでない哲学者もいる。object のこのような用法に類似した用語には、substance(実体)、individual(個人)、particular(特定)などがある。 対象の定義は2つある。最初の定義では、対象とは経験を持たず、意識を持たない実体である。2つ目の定義では、対象とは経験を持つ実体である。2つ目の定 義は、主語が同時に対象にもなり得るという点で、最初の定義とは異なる。 対象を定義する一つのアプローチは、その性質と関係という観点である。すべての物体、心、人物の記述は、それらの性質と関係という観点でなされなければな らない。例えば、リンゴを記述するには、その性質と、それが他のもの(例えば、形、大きさ、組成、色、温度など)とどのように関係しているかを記述するし かないように思われる。一方、その関係には、「テーブルの上にある」、「部屋の中にある」、「他のリンゴよりも大きい」などが含まれる可能性がある。ま た、形而上学的な枠組みは、対象がその性質から独立して存在すると考えるかどうか、また、そうだとすればどのような方法で考えるかによっても異なる。 [4] 対象の概念は、変化の問題と実体の問題という2つの問題に対処しなければならない。対象性に関する2つの主要な理論は、実体論(物質(対象)は性質とは別 個のものであるとする)と束論(対象は性質の束にすぎないとする)である。 |

| In philosophy Mahayana Buddhism In the Mūlamadhyamakakārikā, the Indian philosopher Nagarjuna seizes upon the dichotomy between objects as collections of properties or as separate from those properties to demonstrate that both assertions fall apart under analysis. By uncovering this paradox he then provides a solution (pratītyasamutpāda – "dependent origination") that lies at the very root of Buddhist praxis. Although Pratītyasamutpāda is normally limited to caused objects, Nagarjuna extends his argument to objects in general by differentiating two distinct ideas – dependent designation and dependent origination. He proposes that all objects are dependent upon designation, and therefore any discussion regarding the nature of objects can only be made in light of the context. The validity of objects can only be established within those conventions that assert them.[5] |

哲学 大乗仏教 インドの哲学者ナガールジュナは、『中論註釈』において、対象を性質の集合体と見るか、それらから独立したものと見るかという二分法を取り上げ、いずれの 主張も分析すれば破綻することが証明できることを示した。このパラドックスを明らかにすることで、ナガールジュナは仏教の実践の根本にある解決策 (pratītyasamutpāda、「依存生成」)を提示した。プラティヤサムットパダは通常、原因によって生じた対象に限定されるが、ナガールジュ ナは「依存する名称」と「依存する生成」という2つの異なる概念を区別することで、その主張を一般的な対象にまで拡大した。彼は、すべての対象は名称に依 存しているため、対象の性質に関する議論は文脈を考慮した上でのみ可能であると提唱した。対象の妥当性は、それを主張する慣習の範囲内でしか確立できない のである。 |

| Cartesian dualism The formal separation between subject and object in the Western world corresponds to the dualistic framework, in the early modern philosophy of René Descartes, between thought and extension (in common language, mind and matter). Descartes believed that thought (subjectivity) was the essence of the mind, and that extension (the occupation of space) was the essence of matter.[6] For modern philosophers like Descartes, consciousness is a state of cognition experienced by the subject—whose existence can never be doubted as its ability to doubt (and think) proves that it exists. On the other hand, he argues that the object(s) which a subject perceives may not have real or full existence or value, independent of that observing subject. |

デカルトの二元論 西洋における主語と主語の形式的な分離は、ルネ・デカルトの近世哲学における思考と延長(一般言語では、心と物質)という二元論の枠組みに対応する。デカ ルトは、思考(主観)が心の本質であり、延長(空間を占めること)が物質の本質であると考えていた。[6] デカルトのような近代の哲学者にとって、意識とは主観が経験する認識の状態であり、その存在は疑う余地がない。なぜなら、疑う(考える)能力があるという ことは、存在していることを証明しているからだ。一方で、主観が知覚する対象は、その観察する主観とは独立して、現実の存在や完全な価値を有していない可 能性があると彼は主張する。 |

| Substance theory An attribute of an object is called a property if it can be experienced (e.g. its color, size, weight, smell, taste, and location). Objects manifest themselves through their properties. These manifestations seem to change in a regular and unified way, suggesting that something underlies the properties. The change problem asks what that underlying thing is. According to substance theory, the answer is a substance, that which stands for the change. According to substance theory, because substances are only experienced through their properties a substance itself is never directly experienced. The problem of substance asks on what basis can one conclude the existence of a substance that cannot be seen or scientifically verified. According to David Hume's bundle theory, the answer is none; thus an object is merely its properties. |

実体(サブスタンス=物質)説 物体の属性は、経験できる場合(例えば、色、大きさ、重さ、匂い、味、位置など)には性質と呼ばれる。物体は、その性質を通じて自己を顕現する。これらの 顕現は規則的かつ統一的な方法で変化するように見えるが、これは性質の下に何かが存在することを示唆している。変化の問題は、その下にあるものは何かを問 う。実体説によれば、その答えは変化を象徴する実体である。 実体説によれば、実体は性質を通じてのみ経験されるため、実体それ自体は直接経験されることはない。実体の問題は、目に見えないし科学的に検証することも できない実体の存在を、何を根拠に結論づけることができるのかというものである。デイヴィッド・ヒュームの束理論によれば、答えは「なし」であり、した がって、対象は単にその性質である。 |

| German idealism Subject as a key-term in thinking about human consciousness began its career with the German idealists, in response to David Hume's radical skepticism. The idealists' starting point is Hume's conclusion that there is nothing to the self over and above a big, fleeting bundle of perceptions. The next step was to ask how this undifferentiated bundle comes to be experienced as a unity – as a single subject. Hume had offered the following proposal: "...the imagination must by long custom acquire the same method of thinking, and run along the parts of space and time in conceiving its objects.[7] Kant, Hegel and their successors sought to flesh out the process by which the subject is constituted out of the flow of sense impressions. Hegel, for example, stated in his Preface to the Phenomenology of Spirit that a subject is constituted by "the process of reflectively mediating itself with itself."[8] Hegel begins his definition of the subject at a standpoint derived from Aristotelian physics: "the unmoved which is also self-moving" (Preface, para. 22). That is, what is not moved by an outside force, but which propels itself, has a prima facie case for subjectivity. Hegel's next step, however, is to identify this power to move, this unrest that is the subject, as pure negativity. Subjective self-motion, for Hegel, comes not from any pure or simple kernel of authentic individuality, but rather, it is "...the bifurcation of the simple; it is the doubling which sets up opposition, and then again the negation of this indifferent diversity and of its anti-thesis" (Preface, para. 18). The Hegelian subject's modus operandi is therefore cutting, splitting and introducing distinctions by injecting negation into the flow of sense-perceptions. Subjectivity is thus a kind of structural effect – what happens when Nature is diffused, refracted around a field of negativity and the "unity of the subject" for Hegel, is in fact a second-order effect, a "negation of negation". The subject experiences itself as a unity only by purposively negating the very diversity it itself had produced. The Hegelian subject may therefore be characterized either as "self-restoring sameness" or else as "reflection in otherness within itself" (Preface, para. 18). |

ドイツ観念論 人間の意識について考える上で重要な概念である「主観」は、デイヴィッド・ヒュームの急進的な懐疑論への反論として、ドイツ観念論者たちによって提唱され た。 観念論者たちの出発点は、自己とは、大きな束の認識を一時的に抱いているに過ぎないというヒュームの結論であった。 次のステップは、この未分化の束がどのようにして単一の主体として経験されるようになるのかを問うことだった。 ヒュームは次のように提案している。 「...想像力は長い習慣によって同じ思考方法を習得し、対象を想像する際に空間と時間の部分に沿って思考するようになる。 カント、ヘーゲル、そして彼らの後継者たちは、感覚の印象の流れから主観が構成されるプロセスを明らかにしようとした。例えば、ヘーゲルは『精神現象学』 の序文で、主観は「自己を自己に反映的に媒介するプロセス」によって構成されると述べている。 ヘーゲルは、アリストテレスの物理学から派生した立場から主題の定義を始めている。すなわち、「動かざるもの、すなわち自ら動くもの」(序文、第22項) である。つまり、外からの力によって動かされるのではなく、自らを推進するものは、一見したところ主観的なものである。しかし、ヘーゲルの次のステップ は、この動かす力、すなわち主題である不安を純粋な否定性として特定することである。ヘーゲルにとって、主観的な自己運動は、純粋で単純な本物の個性の核 から生じるのではなく、むしろ、 「単純なものの分岐であり、対立を生み出す二重化であり、そしてまた、この無関心な多様性と、その反定立の否定である」(序文、第18項) したがって、ヘーゲル的な主体の行動様式は、感覚知覚の流れに否定を注入することで、切断、分裂、区別を導入することである。主観性は、ある種の構造的効 果である。自然が否定性の場において拡散し、屈折するときに何が起こるのか。ヘーゲルにとって「主体の統一」とは、実際には二次的な効果であり、「否定の 否定」である。主体は、自らが生み出した多様性を意図的に否定することによってのみ、統一体として自らを経験する。したがって、ヘーゲル的な主体は、「自 己回復する同一性」または「自己内の他者性における反映」として特徴づけることができる(序文、第18項)。 |

Charles S. Peirce of the late-modern American philosophical school of pragmatism, defines the broad notion of an object as anything that we can think or talk about.[9] In a general sense it is any entity: the pyramids, gods,[3] Socrates,[3] the nearest star system, the number seven, a disbelief in predestination, or the fear of cats. |

アメリカ・プラグマティズム 後期近代のアメリカ哲学のプラグマティズム学派のチャールズ・S・パースは、対象の広義の概念を「我々が思考したり、語ったりできるもの」と定義してい る。[9] 一般的な意味では、それはあらゆる実体である。ピラミッド、神々、[3] ソクラテス、[3] 最寄りの恒星系、数字の7、宿命への不信、あるいは猫への恐怖などである。 |

| The thinking of Karl Marx and

Sigmund Freud provided a point of

departure for questioning the notion of a unitary, autonomous Subject,

which for many thinkers in the Continental tradition is seen as the

foundation of the liberal theory of the social contract. These thinkers

opened up the way for the deconstruction of the subject as a

core-concept of metaphysics.[citation needed] Freud's explorations of the unconscious mind added up to a wholesale indictment of Enlightenment notions of subjectivity.[citation needed] Among the most radical re-thinkers of human self-consciousness was Martin Heidegger, whose concept of Dasein or "Being-there" displaces traditional notions of the personal subject altogether. With Heidegger, phenomenology tries to go beyond the classical dichotomy between subject and object, because they are linked by an inseparable and original relationship, in the sense that there can be no world without a subject, nor the subject without world.[10] Jacques Lacan, inspired by Heidegger and Ferdinand de Saussure, built on Freud's psychoanalytic model of the subject, in which the split subject is constituted by a double bind: alienated from jouissance when they leave the Real, enters into the Imaginary (during the mirror stage), and separates from the Other when they come into the realm of language, difference, and demand in the Symbolic or the Name of the Father.[11] Thinkers such as structural Marxist Louis Althusser and poststructuralist Michel Foucault[1] theorize the subject as a social construction, the so-called "poststructuralist subject".[12][additional citation(s) needed] According to Althusser, the "subject" is an ideological construction (more exactly, constructed by the "Ideological State Apparatuses"). One's subjectivity exists, "always-already" and is constituted through the process of interpellation. Ideology inaugurates one into being a subject, and every ideology is intended to maintain and glorify its idealized subject, as well as the metaphysical category of the subject itself (see antihumanism). According to Foucault, it is the "effect" of power and "disciplines" (see Discipline and Punish: construction of the subject (subjectivation or subjectification, French: assujettissement) as student, soldier, "criminal", etc.)). Foucault believed it was possible to transform oneself; he used the word ethopoiein from the word ethos to describe the process.[13] Subjectification was a central concept in Gilles Deleuze and Félix Guattari's work as well.[14] |

カール・マルクスやジークムント・フロイトの思想は、単一で自律的な主

体という概念を疑う出発点となった。大陸哲学の伝統における多くの思想家にとって、

それは社会契約の自由主義理論の基礎と見なされている。これらの思想家は、形而上学の中核概念としての主体の脱構築への道を開いた。 フロイトによる無意識の探究は、啓蒙主義の主観性概念に対する全面的な告発にまで発展した。 人間の自己意識について最も根本的に再考した人物の一人に、マーティン・ハイデッガーがいる。ハイデッガーの「存在論」または「存在論的思考」は、伝統的 な主観の概念を完全に置き換えるものである。ハイデッガーとともに、現象学は主観と客観の古典的な二分法を乗り越えようとする。なぜなら、主観なしには世 界は存在せず、また世界なしには主観も存在しないという意味において、両者は不可分かつ根源的な関係で結びついているからである。 ジャック・ラカンは、ハイデガーとフェルディナン・ド・ソーシュールに影響を受け、フロイトの精神分析モデルを基に、分裂した主体は二重拘束によって構成 されると主張した。すなわち、現実から離れると快楽から疎外され、鏡像段階の間は想像界に入り、言語、差異、象徴または父の名における要求の領域に入ると 他者から離れるのである。 構造マルクス主義者のルイ・アルチュセールやポスト構造主義者のミシェル・フーコーといった思想家は[1]、主体を社会的構築物、いわゆる「ポスト構造主 義的主体」として理論化している。[12][追加の引用文献が必要]アルチュセールによると、「主体」はイデオロギー的構築物(より正確には、「イデオロ ギー的国家機構」によって構築された)である。主体性は「すでに常に」存在し、呼びかけのプロセスを通じて構成される。イデオロギーは人を主体として創始 し、あらゆるイデオロギーは理想化された主体、および主体そのものの形而上学的カテゴリーを維持し、美化することを目的としている(反ヒューマニズムを参 照)。 フーコーによれば、それは権力と「規律」の「効果」である(『監獄の誕生―監視と処罰』を参照。学生、兵士、「犯罪者」などとしての主体化または主体化、 フランス語:assujettissement)。フーコーは、自己を変容させることが可能であると信じており、そのプロセスを表現するために、エートス (ギリシャ語で「風土」の意)から派生したエトポイエイン(「作り出す」の意)という言葉を用いた。[13] 主体化は、ジル・ドゥルーズとフェリックス・ガタリの著作においても中心的な概念であった。[14] |

| Analytic philosophy Bertrand Russell updated the classical terminology with a term, the fact;[15] "Everything that there is in the world I call a fact." Russell uses the term "fact" in two distinct senses. In 1918, facts are distinct from objects. "I want you to realize that when I speak of a fact I do not mean a particular existing thing, such as Socrates or the rain or the sun. Socrates himself does not render any statement true or false. You might be inclined to suppose that all by himself he would give truth to the statement ‘Socrates existed’, but as a matter of fact that is a mistake."[16] But in 1919, he identified facts with objects. "I mean by ‘fact’ anything complex. If the world contains no simples, then whatever it contains is a fact; if it contains any simples, then facts are whatever it contains except simples... That Socrates was Greek, that he married Xantippe [sic], that he died of drinking the hemlock, are facts that all have something in common, namely, that they are ‘about’ Socrates, who is accordingly said to be a constituent of each of them."[17] Facts, or objects, are opposed to beliefs, which are "subjective" and may be errors on the part of the subject, the knower who is their source and who is certain of himself and little else. All doubt implies the possibility of error and therefore admits the distinction between subjectivity and objectivity. The knower is limited in ability to tell fact from belief, false from true objects and engages in reality testing, an activity that will result in more or less certainty regarding the reality of the object. According to Russell,[18] "we need a description of the fact which would make a given belief true" where "Truth is a property of beliefs." Knowledge is "true beliefs".[19] In contemporary analytic philosophy, the issue of subject—and more specifically the "point of view" of the subject, or "subjectivity"—has received attention as one of the major intractable problems in philosophy of mind (a related issue being the mind–body problem). In the essay "What Is It Like to Be a Bat?", Thomas Nagel famously argued that explaining subjective experience—the "what it is like" to be something—is currently beyond the reach of scientific inquiry, because scientific understanding by definition requires an objective perspective, which, according to Nagel, is diametrically opposed to the subjective first-person point of view. Furthermore, one cannot have a definition of objectivity without being connected to subjectivity in the first place since they are mutual and interlocked. In Nagel's book The View from Nowhere, he asks: "What kind of fact is it that I am Thomas Nagel?". Subjects have a perspective but each subject has a unique perspective and this seems to be a fact in Nagel's view from nowhere (i.e. the birds-eye view of the objective description in the universe). The Indian view of "Brahman" suggests that the ultimate and fundamental subject is existence itself, through which each of us as it were "looks out" as an aspect of a frozen and timeless everything, experienced subjectively due to our separated sensory and memory apparatuses. These additional features of subjective experience are often referred to as qualia (see Frank Cameron Jackson and Mary's room). |

分析哲学 バートランド・ラッセルは古典的な用語を「事実」という用語で更新した。[15] 「この世界にあるものはすべて、私が事実と呼ぶものである。」ラッセルは「事実」という用語を2つの異なる意味で使用している。1918年には、事実と対 象は区別されていた。「私が事実について話すとき、ソクラテスや雨や太陽といった特定の存在するものを意味しているのではないということを理解してほし い。ソクラテス自身は、いかなる主張についても、それを真実にも偽りにもしない。ソクラテスが存在した」という主張に、ソクラテス自身が真実性を与えてい ると考えるかもしれないが、実際にはそれは間違いである。」[16] しかし1919年には、彼は事実と対象を同一視していた。「私が『事実』と呼ぶものは、あらゆる複合概念である。世界に単純なもの(シンプル)が含まれて いない場合、その世界に含まれるものはすべて事実である。もしシンプルが含まれている場合、シンプルを除くすべてが事実である。ソクラテスがギリシャ人で あったこと、彼がクサントッペと結婚したこと(原文ママ)、彼がヒ素を飲んで死んだことは、すべてに共通する事実であり、すなわち、それらはすべて「ソク ラテスに関する」事実であり、それゆえ、それらの構成要素であるとされる。」[17] 事実や対象は信念と対立する。信念は「主観的」であり、その源泉である認識者である当人が、自分自身とそれ以外のことについてはほとんど確信を持てないと いう点で、誤りである可能性がある。疑いはすべて誤りの可能性を示唆しており、したがって主観と客観の区別を認める。知者は事実と信念、真実と偽物の対象 を区別する能力に限界があり、現実のテストという活動に従事する。この活動は、対象の現実性について、多かれ少なかれ確実な結果をもたらす。ラッセルによ ると、[18]「我々は、ある信念を真実にする事実の記述を必要とする」ここで「真実は信念の特性である。」知識とは「真実の信念」である。[19] 現代の分析哲学では、主観の問題、より具体的には主観の「視点」、あるいは「主観性」が、心に関する哲学における主要な難問のひとつとして注目されている (関連する問題として心身問題がある)。トーマス・ナーゲルは「コウモリになるのはどんな感じか?」という論文で、主観的な経験、つまり「何かになるのは どんな感じか」を説明することは、現在の科学的な調査では不可能であると主張した。科学的な理解は定義上、客観的な視点が必要であり、ナゲルによると、そ れは主観的な一人称の視点とは正反対のものである。さらに、客観性は主観性と相互に絡み合っているため、そもそも主観性と切り離して定義することはできな い。 ナーゲルの著書『Nowhere』では、「私がトーマス・ナーゲルであるということは、いったいどのような事実なのだろうか?」という問いが投げかけられ ている。主観には視点があるが、各主観にはそれぞれ独自の視点があり、これはナゲルの「どこでもない場所からの視点」(すなわち、宇宙における客観的記述 の俯瞰図)における事実であると思われる。インドの「ブラフマン」の概念では、究極かつ根本的な主体は存在そのものであり、私たち一人一人は、感覚や記憶 の器官が分離しているために主観的に経験する、時が止まったようなすべての一側面として「外の世界を見つめる」存在であると示唆している。主観的な経験の こうした追加的な特徴は、クオリア(感覚の持つ質感)と呼ばれることが多い(フランク・キャメロン・ジャクソンとメアリーの部屋を参照)。 |

| Physics Limiting discussions of objecthood to the realm of physical objects may simplify them. However, defining physical objects in terms of fundamental particles (e.g. quarks) leaves open the question of what is the nature of a fundamental particle and thus asks what categories of being can be used to explain physical objects.[citation needed] Semantics Symbols represent objects; how they do so, the map–territory relation, is the basic problem of semantics.[20] |

物理学 物体性に関する議論を物理的な物体の領域に限定すれば、単純化できるかもしれない。しかし、物理的な物体を素粒子(例えばクォーク)として定義すると、素 粒子の本質が何であるかという疑問が残るため、物理的な物体を説明するためにどのような存在のカテゴリーを使用できるかが問われることになる。 意味論 記号は物体を表す。その方法、すなわち地図と領域の関係は、意味論の基本的な問題である。 |

★ジャン・ボダンとエソポエリア

| ジャン・ボダン(Jean

Bodin、1530年 - 1596年)は、フランスの経済学者、法学者。ボーダンとも表記される。弁護士。 人物 経済学においては、貨幣数量説を唱え、重商主義の先駆者的存在となる。中世以来、二元的な価値体系に分離して捉えられてきた商品と貨幣を一元的な価値体系 の下に位置づけた点で、中世から近代への転換点であったとも評される。 ユグノー戦争中に著した1576年の『国家論六編』(あるいは単に『国家論』)において、「見えざる主権」を創案して、王権神授説につながる近代的な主権 論を説き、中央集権国家を理論づけた[1]。ここで彼は、国家を重視し、宗教よりも世俗の秩序を優先させる、いいかえれば宗教上の寛容によって内戦を終結 させる「ポリティーク」の考え方を表明した[2][注釈 1]。 一方で、最も狂信的に魔女狩りを推奨した人物としても知られ、自らも裁判官(異端審問)として多くの無実の人間を宗教裁判によって殺した。1580年刊行 の著書、『悪魔憑き(デモノマニア)』は長く魔女狩りのバイブルとして用いられ、宗教の美名の下、無実の人間を殺害することを助長した。 1596年、ペストで死亡。 |

ポリティークの思想 ボダンはサン・バルテルミの虐殺(1572年)後に著した『国家論』において、国家を「多くの家族とそれらの間で共通の事柄との主権的権力を伴った正しい 統治」と定義している[3]。家族は家父長のもとに統治され、さらに家族相互の武力抗争の結果、勝った者が主権者となり、勝利者に従っていたものが国民に なり、負けた者は奴隷になるという図式を提示した[3]。ここでの「国民」(citoyen)とは、他人の主権に依存するが、しかし自由な「臣民」 (sujet)なのであった[3]。ボダンは中世的な国王大権を発展させて、主権概念をつくった。この主権とは、国家を支配-被支配の関係で捉えた際に支 配者側が持つ絶対的な権限のことで、国家にあっては国王にのみ固有のものである。彼は、猖獗をきわめた宗教戦争に対する反省から、「家族においても国家に おいても主権者はただ1人でなければならない」とし、これに反するいかなる説も「暴君による悪政にも劣る放埓なアナーキー」の状態を招くとしてこれを断罪 した[4]。具体的には、同時代のモナルコマキ(暴君放伐論)がここでは意識されている。彼によれば、「国家の絶対的な権力が主権」なのであり、「主権に よる統治が国家」であった。つまり主権は国家そのものと不可分である。要するに、伝統的な封建制や従来の身分制社会では、国王と末端の被支配者である人民 との間に、大貴族や群小の領主のように中間権力が存在したが、ボダンは主権概念を設定することによって、中間権力を排除して、支配者と被支配者の二者関係 で国家を定義した[5]。その意味で、彼の考え方は決して民主主義的とはいえないが、国家の世俗性と宗教の個人性・内面性、主権国家を指向する点で近代的 性格を有しているものと評価される。 |

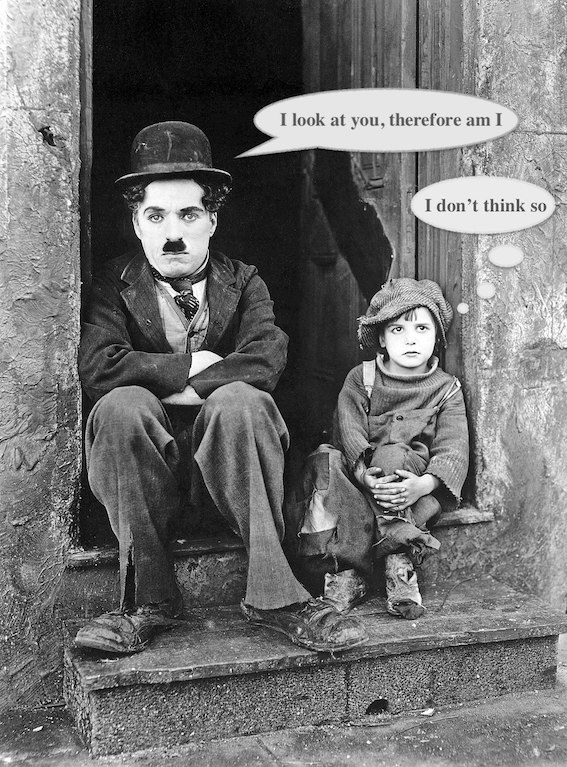

| Ethopoeia

(ee-tho-po-EE-ya)[1] is the ancient Greek term for the creation of a

character.[2] Ethopoeia was a technique used by early students of

rhetoric in order to create a successful speech or oration by

impersonating a subject or client. Ethopoeia contains elements of both

ethos and pathos and this is noticeable in the three divisions of

ethopoeia. These three divisions are pathetical (dealing with

emotions), ethical (dealing with character) and mixed (a combination of

both emotion and character).[3] It is essential to impersonation, one

of the fourteen progymnasmata exercises created for the early schools

of rhetoric. Definition Ethopoeia, derived from the Greek ethos (character) and poeia (representation), is the ability to capture the ideas, words, and style of delivery suited to the person for whom an address is written. It also involves adapting a speech to the exact conditions under which it is to be spoken. In fact, while the argument can be made that the act of impersonating words, ideas and style to an audience is the most important factor of ethopoeia, the audience and situational context have a huge impact on whether the technique will actually work. A rhetor has to make sure they are impersonating a character the audience will find appealing. The rhetor also has to make sure the character they are playing is the right one for the situation they find themselves in.[4] Finally, ethopoeia is the art of discovering the exact lines of argument that will turn the case against the opponent.[5] Ethopoeia is largely related to impersonation, a progymnasmata exercise in which early students of rhetoric would compose a dialogue in the style of a person they chose to portray. These dialogues were often dramatic in nature, using description and emotional language where appropriate, fitting the speech to the character of the speaker and the circumstances.[6] Views Renowned philosopher Aristotle held a view that ethopoeia was something that every rhetor engaged in. This view wasn’t one shared by many; people at the time seemed to mostly associate the rhetoric strategy with speech and play writers. Aristotle also viewed ethopoeia as an action that took not only the past into consideration, but also the present. A rhetor would be able to construct a persona based on similar characters' past actions but ethopoeia is an action that takes place in the present. A rhetor has to be able to impersonate on the fly. Aristotle also noted the importance of concealment. The element of concealment is very useful in ethopoeia’s ability to win over an audience and be an effective form of rhetoric. An audience is less likely to fall victim to the charm of ethopoeia if they are actively aware that a form of impersonating is going on. Overall, Aristotle’s view of the technique didn’t seem to take into consideration the risks of it, most notably the notion of trickery.[7] Aristotle’s teacher, Plato, did not overlook this negative connotation. Plato viewed ethopoeia as a strategy of deceit and trickery. He looked at it as though it was double sided, one that could be useful but also had the ability to be untrustworthy.[8] Usage Perhaps one of the most prominent employers of ethopoeia was Lysias, an Ancient Greek logographer (speech writer). In his service to the public, Lysias was known for his ability to assess his client's needs and write a speech as though the words he wrote were those of the client. This was especially important in the case of court appeals. One such court appeal is On the Murder of Eratosthenes, which was written for Euphiletos in his defense. Euphiletos was accused of killing Eratosthenes after catching him in the act of adultery with his wife. In order to convince the jury that Euphiletos was innocent, Lysias familiarized himself with Euphiletos's character and portrayed him as trusting and naive. At the same time, he portrayed Eratosthenes as a notorious adulterer. He further used Euphiletos's character to claim the homicide as justifiable. In other literature, ethopoeia is used in Homer's epic The Iliad.[9] After losing his son, Hector, at the hands of Achilles, King Priam begs for the return of Hector's body for a proper burial. He asks Achilles for pity, stating that "I have endured what no one on earth has ever done before - I put my lips to the hands of the man who killed my son."[10] and even goes so far as to invoke the memory of Achilles's own father, Peleus. This forces Achilles to put himself in Priam's situation, and he decides to return the body of Hector. Isocrates has also noted that a speaker's character was essential to the persuasive effect of a speech. https://en.wikipedia.org/wiki/Ethopoeia |

エ

トポエー(ee-tho-po-EE-ya)[1]とは、古代ギリシャ語で登場人物を創造することを意味する用語である。[2]

エトポエーは、主題や依頼人を装うことで、説得力のあるスピーチや演説を行うために、修辞学の初期の学習者たちが用いたテクニックであった。エトポエイア

にはエトスとパトスの両方の要素が含まれており、これはエトポエイアの3つの区分に顕著に表れている。この3つの区分とは、パセティカル(感情を扱う)、

エシカル(性格を扱う)、ミクスト(感情と性格の両方を組み合わせたもの)である。[3]

これは、初期の修辞学派のために考案された14の練習問題のひとつである「なりきる」ことにとって不可欠な要素である。 定義 エトポイア(ethopoeia)は、ギリシャ語のエトス(ethos、性格)とポイエー(poeia、表現)に由来する言葉であり、演説の対象となる人 物にふさわしい考え、言葉、話し方を表現する能力である。また、スピーチを、それが語られる正確な状況に適応させることも含まれる。実際、聴衆に合わせて 言葉や考え、スタイルを模倣する行為こそがエトポエイアの最も重要な要素であるという主張も成り立つが、聴衆や状況の文脈が、そのテクニックが実際に機能 するかどうかを大きく左右する。修辞家は、聴衆が魅力的と感じる人物を模倣していることを確認しなければならない。修辞家はまた、自身が演じている人物が 置かれている状況にふさわしい人物であることを確認しなければならない。[4] 最後に、エトポエイアとは、論敵を打ち負かすための正確な論拠を見出す技術である。[5] エトポエイアは、修辞学の初期の学習者が、表現したい人物のスタイルで対話を構成するプログムナスマタの演習である「なりきり」と大きく関係している。こ れらの対話は、しばしば劇的な性質のもので、適切な場合には描写や感情的な表現を用い、話し手の性格や状況に合わせた話し方をする。[6] 見解 著名な哲学者アリストテレスは、エトポエイアは修辞学を学ぶ者なら誰もが取り組むものだという見解を持っていた。この見解は多くの人々に共有されていたわ けではなく、当時の人々は修辞学の戦略を演劇や戯曲の作家と関連付けることが多かったようだ。また、アリストテレスはエトポエイアを、過去だけでなく現在 をも考慮した行動であると捉えていた。修辞家は、登場人物の過去の行動を基にペルソナを構築することができるが、エトポエイアは現在に行われる行動であ る。修辞家は、その場で即興で演じることができる必要がある。アリストテレスはまた、隠蔽の重要性を指摘している。隠蔽の要素は、聴衆を魅了し、効果的な 修辞学の形となるエトポエイアの能力において非常に有用である。聴衆が、ある人物になりきるという行為が行われていることを積極的に認識していれば、エト ポエイアの魅力の犠牲になる可能性は低くなる。全体として、アリストテレスのこのテクニックに対する見解は、そのリスク、とりわけ策略という概念を考慮に 入れていないように思われる。[7] アリストテレスの師であるプラトンは、この否定的な含みを看過しなかった。プラトンは、エトポエイアを欺瞞と策略の戦略とみなした。プラトンは、それが両 面性を持つもの、すなわち、有用であると同時に信頼できない能力を持つものとして見ていた。[8] 使用 おそらく、エトポエイアを最も頻繁に用いた人物の一人は、古代ギリシャの弁論家(スピーチライター)であるリシアスであろう。リシアスは、公務において、 依頼人のニーズを的確に把握し、あたかも依頼人の言葉であるかのようにスピーチを書く能力で知られていた。これは、特に裁判の控訴審において重要であっ た。そのような裁判の控訴審の例としては、エラトステネスの殺人事件に関するものがある。これは、エウピレトスの弁護のために書かれたものである。エウピ レトスは、妻との不義密通の現場を押さえられた後、エラトステネスの殺害容疑で告発された。陪審員たちにエウピレトスが無実であることを納得させるため、 リシアスはエウピレトスの性格をよく知り、彼を信頼に足る純朴な人物として描いた。同時に、エラトステネスを悪名高い不義密通者として描いた。さらに、リ シアスはエウピレトスの性格を理由に、殺人を正当化しようとした。 他の文学作品では、エトポエアイアはホメーロスの叙事詩『イーリアス』でも用いられている。[9] アキレスの手によって息子ヘクトルを失った後、プリアモス王はヘクトルの遺体を返して埋葬するよう懇願した。彼はアキレスに哀れみを請い、「私は地上の誰 もがこれまで経験したことのないことを耐えてきた。息子の命を奪った男の手に自分の唇を触れさせたのだ」と述べた。[10] さらに、アキレス自身の父親であるペレウスの思い出を引き合いに出すほどだった。これにより、アキレスは自らをプリアモスの立場に置かざるを得なくなり、 ヘクトルの遺体を返還することを決意した。 イソクラテスは、演説者の人格が説得力のあるスピーチを行う上で不可欠であると指摘している。 |

主体の西洋的起源を求める。ここで紹介 しておこう。ここでの紹介は桂寿一(1902-1985)による[桂 1974:2-3]。

主体や主観は、ラテン語の subjectum から来ている。

Subjectum は「下に置く、投げる」という動詞 subjicere 〜由来し、それは「根底におかれたもの/根底にあるもの」をさす。つまり、このサブジェクトゥム(subjectum)は、客観に対する主観という反対語 的な表現や、上記の私の説明で個人的と表現した「我」や思い込みという「意識」をさすものではない[従ってウィキペディア(日本語)の「主体と客体」とい う項目と出典引用を明示しないその説明は誤解を生む危険性が高いものとなっている]。

さらに、このラテン語は、アリストテレスの「ヒュポ ケイメノン(hypokeimenōn, ύποκείμευου)」にまでたどりつく。彼の『形而上学』(Z-3, 1028b)には、「有るもの(実体)」についての解説があり、彼はそれを4つの意味を説明して4番目にヒュポケイメノン=基体(出隆訳、[上: 230])と説明している。基体とは、まさにそこにあることをさす、したがってラテン語訳の「根底におかれたもの/根底にあるもの」のことであり、桂 [1974:3]は「この全く客体的なことがら」とまで書いている。アリストテレスは『カテゴリー論』において「第一実体」の定義として「他の事物はそれ の述語となるが、それ自らは決して他の何ものの述語とされない」という性格をヒュポケイメノンに与えている。主体(subjectum)が物質と同じ意味 をもつ基体(substratum)という訳語も与えられたとも考えてられている。

ちなみにアリストテレスが考える「有るもの」の4つ のもののうち基体以外には、「何であるか(本質)」、「普遍的なもの」そして「類」というものがあ り、この基体に高い意味与えている。

また「客体」の語源は、投げ出され・差し出される

objici の名詞形として objectum

としてあり、桂の表現によれば、まったく今日的な使い方とは真逆に「 objective

にあるということは、決して今日我々のいう「客観的」にあるのではなく、逆に観念や心的形象の内容としてある、むしろ本来的でない主観的なありかたを意味

するのである」[桂 1974:4]。これは、歴史的みるとまったく逆説的な事実である。

桂寿一のみならず、西洋近代では、主体の近代化は、基体なるものが人間化されるものと、どうも関連しているらしいことを多くの論者が指摘している。人間

は、特別な意味で主体になったのである。それを可能にしたのは、人間そのものが近代の中で主題化し、それが世界との関係のなかで位置づけられ、また、その

ように理解されるようになったことと無関係ではない——つまりスピノザやアルチュセールの指摘を待つまでもなく「主体という概念は普遍的なものでなく、こ

の世の人に遍く備わっているものではない。したがって、私たちが世界を知るのは、傍観者ないしは観察者として知るのではなく、人間の知のありか

たとして知るということになるのだ。ただし、現代において世界を知るありかたには、どうもあれかこれかの関係ではなく、一方には客観主義とよばれる立場、

やはり人間は観察者として世界を正確に詳細に知ろうという立場もまたあり、これが自然を知るだけでなく、自然に働きかけかつそれを支配するヴィーコのよう

な近代科学観を具現化する思潮も生み出したというのである。

| Hypokeimenon

(Greek: ὑποκείμενον), later often material substratum, is a term in

metaphysics which literally means the "underlying thing" (Latin:

subiectum). To search for the hypokeimenon is to search for that substance that persists in a thing going through change—its basic essence. |

ヒュポケイメノン (ギリシャ語: ὑποκείμενον)とは、形而上学における用語で、文字通り「根底にあるもの」(ラテン語: subiectum)を意味する。 ヒポケイメノンを探すことは、変化を経たものの中に存続する物質、つまりその基本的な本質を探すことである。 |

| Aristotle

defined a hypokeimenon in narrowly and purely grammatical terms, as

something which cannot be a predicate of other things, but which can

carry other things as its predicates.[1] The existence of a material substratum was posited by John Locke, with conceptual similarities to Baruch Spinoza's substance and Immanuel Kant's concept of the noumenon (in The Critique of Pure Reason). Locke theorised that when all sensible properties were abstracted away from an object, such as its colour, weight, density or taste, there would still be something left to which the properties had adhered—something which allowed the object to exist independently of the sensible properties that it manifested in the beholder. Locke saw this ontological ingredient as necessary if one is to be able to consider objects as existing independently of one's own mind. The material substratum proved a difficult idea for Locke as by its very nature its existence could not be directly proven in the manner endorsed by empiricists (i.e., proof by exhibition in experience).[2] Nevertheless, he believed that the philosophical reasons for it were strong enough for its existence to be considered proved. The existence of the substratum was denied by Berkeley. In his Three Dialogues Between Hylas and Philonous, Berkeley maintained that an object consists of nothing more than those sensible properties (or possible sensible properties) that the object manifests, and that those sensible properties only exist so long as the act of perceiving them does.[citation needed] |

アリストテレスはヒポケイメノンを狭義の純粋に文法的な用語で、他の事

物の述語にはなり得ないが、他の事物をその述語として運ぶことができるものとして定義した[1]。 物質的な基体の存在はジョン・ロックによって提唱され、バルーク・スピノザの物質やイマニュエル・カントの(『純粋理性批判』における)ヌーメノンの概念 と概念的に類似していた。 ロックは、物体の色、重さ、密度、味といった感覚的な性質をすべて抽象化しても、その性質が付着している何か、つまり、物体が見る者に示す感覚的な性質と は無関係に存在することを可能にする何かが残ると理論化した。ロックは、物体を自分の心とは無関係に存在すると考えることができるようになるには、この存 在論的要素が必要だと考えた。物質的基体はその性質上、経験主義者が支持するような方法(すなわち経験における展示による証明)でその存在を直接証明する ことができないため、ロックにとって困難な考えであることが判明した[2]。にもかかわらず、彼はその哲学的理由はその存在が証明されたとみなすのに十分 強いものであると考えた。 基質の存在はバークレーによって否定された。バークレーは『ハイラスとフィロノスの間の3つの対話』の中で、物体はその物体が顕現する感覚的性質(あるい は可能な感覚的性質)以外の何ものでもなく、それらの感覚的性質はそれらを知覚する行為がある限り存在するだけであると主張した[要出典]。 |

| Bundle theory Haecceity Hypostasis (philosophy and religion) Noumenon Principle of individuation Quiddity Substance theory Thing-in-itself |

束理論(バンドル・セオリー) 神聖さ ハイポスタシス(哲学と宗教) ヌーメノン 個性化の原理 クィディティ 実体論 シン・イン・セルフ |

| Bundle theory,

originated by the 18th century Scottish philosopher David Hume, is the

ontological theory about objecthood in which an object consists only of

a collection (bundle) of properties, relations or tropes. According to bundle theory, an object consists of its properties and nothing more; thus, there cannot be an object without properties and one cannot conceive of such an object. For example, when we think of an apple, we think of its properties: redness, roundness, being a type of fruit, etc. There is nothing above and beyond these properties; the apple is nothing more than the collection of its properties. In particular, there is no substance in which the properties are inherent. Bundle theory has been contrasted with the ego theory of the self, which views the egoic self as a soul-like substance existing in the same manner as the corporeal self.[1] Arguments in favor The difficulty in conceiving and or describing an object without also conceiving and or describing its properties is a common justification for bundle theory, especially among current philosophers in the Anglo-American tradition. The inability to comprehend any aspect of the thing other than its properties implies, this argument maintains, that one cannot conceive of a bare particular (a substance without properties), an implication that directly opposes substance theory. The conceptual difficulty of bare particulars was illustrated by John Locke when he described a substance by itself, apart from its properties as "something, I know not what. [...] The idea then we have, to which we give the general name substance, being nothing but the supposed, but unknown, support of those qualities we find existing, which we imagine cannot subsist sine re substante, without something to support them, we call that support substantia; which, according to the true import of the word, is, in plain English, standing under or upholding."[2] Whether a relation of an object is one of its properties may complicate such an argument. However, the argument concludes that the conceptual challenge of bare particulars leaves a bundle of properties and nothing more as the only possible conception of an object, thus justifying bundle theory. Objections Bundle theory maintains that properties are bundled together in a collection without describing how they are tied together. For example, bundle theory regards an apple as red, four inches (100 mm) wide, and juicy but lacking an underlying substance. The apple is said to be a bundle of properties including redness, being four inches (100 mm) wide, and juiciness. Hume used the term "bundle" in this sense, also referring to the personal identity, in his main work: "I may venture to affirm of the rest of mankind, that they are nothing but a bundle or collection of different perceptions, which succeed each other with inconceivable rapidity, and are in a perpetual flux and movement".[3] Critics question how bundle theory accounts for the properties' compresence (the togetherness relation between those properties) without an underlying substance. Critics also question how any two given properties are determined to be properties of the same object if there is no substance in which they both inhere. This argument is done away with if one considers spatio-temporal location to be a property as well. Traditional bundle theory explains the compresence of properties by defining an object as a collection of properties bound together. Thus, different combinations of properties and relations produce different objects. Redness and juiciness, for example, may be found together on top of the table because they are part of a bundle of properties located on the table, one of which is the "looks like an apple" property. By contrast, substance theory explains the compresence of properties by asserting that the properties are found together because it is the substance that has those properties. In substance theory, a substance is the thing in which properties inhere. For example, redness and juiciness are found on top of the table because redness and juiciness inhere in an apple, making the apple red and juicy. The bundle theory of substance explains compresence. Specifically, it maintains that properties' compresence itself engenders a substance. Thus, it determines substancehood empirically by the togetherness of properties rather than by a bare particular or by any other non-empirical underlying strata. The bundle theory of substance thus rejects the substance theories of Aristotle, Descartes, Leibniz, and more recently, J. P. Moreland, Jia Hou, Joseph Bridgman, Quentin Smith, and others. Buddhism Main article: Skandha The Indian Madhyamaka philosopher, Chandrakirti, used the aggregate nature of objects to demonstrate the lack of essence in what is known as the sevenfold reasoning. In his work, Guide to the Middle Way (Sanskrit: Madhyamakāvatāra), he says: [The self] is like a cart, which is not other than its parts, not non-other, and does not possess them. It is not within its parts, and its parts are not within it. It is not the mere collection, and it is not the shape.[4] He goes on to explain what is meant by each of these seven assertions, but briefly in a subsequent commentary he explains that the conventions of the world do not exist essentially when closely analyzed, but exist only through being taken for granted, without being subject to scrutiny that searches for an essence within them. Another view of the Buddhist theory of the self, especially in early Buddhism, is that the Buddhist theory is essentially an eliminativist theory. According to this understanding, the self can not be reduced to a bundle because there is nothing that answers to the concept of a self. Consequently, the idea of a self must be eliminated.[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Bundle_theory |

束理論(バンドル・セオリー)とは、18世紀のスコットランドの哲学者

デイヴィッド・ヒュームによって提唱された、物体の存在に関する存在論的理論である。 束理論(バンドル・セオリー)によれば、物体はその特性だけで構成され、それ以上のものは存在しない。したがって、特性のない物体は存在しないし、そのよ うな物体を考えることもできない。例えば、リンゴについて考えるとき、私たちはその性質、つまり、赤い、丸い、果物の一種である、などを思い浮かべる。リ ンゴはその性質の集合体以外の何ものでもない。特に、性質が内在する物質は存在しない。 束理論(バンドル・セオリー)は、エゴ的自己を身体的自己と同じように存在する魂のような物質とみなす自己のエゴ理論と対比されてきた[1]。 賛成論(支持する議論) ある物体を、その性質も考え、記述することなしに、考え、記述することの困難さは、特に現在の英米の伝統的な哲学者の間では、束理論を正当化する一般的な 理由となっている。 物事の性質以外の側面を理解することができないということは、裸の特殊(性質を持たない物質)を思い浮かべることができないということを意味し、この主張 は実体論に真っ向から対立するものである。裸の特殊の概念的な困難さは、ジョン・ロックがその性質を離れて物質単体を「何かは知らないが」と表現したとき に示された。[...)われわれが物質という一般的な名称を与えている観念は、われわれが存在すると見なした特質の、想定された、しかし未知の、支えにほ かならない。 対象の関係がその性質の一つであるかどうかは、このような議論を複雑にするかもしれない。しかし、この議論では、裸の特殊の概念的挑戦は、物体の唯一の可 能な概念として、特性の束とそれ以上のものを残さず、したがって束理論を正当化すると結論付けている。 反論(反対する議論) 束理論では、性質がどのように結びついているかを説明することなく、性質が束になって集合していると主張する。例えば、束理論では、リンゴは赤くて、幅が 4インチ(100mm)あり、ジューシーであるが、根本的な物質がないとみなす。リンゴは、赤さ、幅4インチ(100mm)、ジューシーさを含む性質の束 であると言われる。ヒュームは主著の中で、「束」という言葉をこのような意味で使い、個人的同一性にも言及している: 「私はあえて他の人類について断言してもよいが、それらは異なる知覚の束または集合にすぎず、それらは想像を絶する速さで互いに継ぎ合わされ、絶え間ない 流動と運動を繰り返している」[3]。 批評家たちは、束理論が根底にある実体なしに、特性の存在(それらの特性の間の一体性の関係)をどのように説明するのかに疑問を呈している。批評家たちは また、二つの性質がともに内在する物質が存在しない場合、どのようにして二つの与えられた性質が同じ対象の性質であると決定されるのかにも疑問を呈してい る。この議論は、時空間的な位置も性質であると考えれば、片付けられる。 伝統的な束理論では、物体を結合された特性の集合体として定義することで、特性の存在を説明する。したがって、性質と関係の異なる組み合わせは、異なる対 象を生み出す。例えば、赤みとジューシーさは、テーブルの上にある特性の束の一部であり、そのうちの一つが「リンゴに似ている」という特性であるため、 テーブルの上に一緒に存在する可能性がある。 対照的に、物質論は、性質が一緒に見つかるのは、それらの性質を持つのが物質だからだと主張することで、性質の存在を説明する。物質理論では、物質とは性 質が内在するものである。例えば、赤みとジューシーさがテーブルの上にあるのは、赤みとジューシーさがリンゴの中に存在し、リンゴを赤くてジューシーにし ているからである。 物質の束理論では、複合性を説明する。具体的には、特性の存在自体が物質を生み出すと主張する。従って、裸の特定物や他の非経験的な基礎層によってではな く、特性の一体性によって経験的に実体性を決定するのである。このように束理論では、アリストテレス、デカルト、ライプニッツ、そして最近ではJ.P.モ アランド、ジア・ホウ、ジョセフ・ブリッジマン、クエンティン・スミスなどの実体論を否定している。 仏教 主な記事 スカンダ インドのマディヤマカ派の哲学者チャンドラキルティは、七重の理法として知られるものにおいて、本質の欠如を実証するために物体の集合的性質を用いた。彼 の著作『中道への道しるべ』(サンスクリット語:Madhyamakāvatāra)の中で、彼は言う: [自己は)荷車のようなもので、その部分以外のものでもなく、他のものでもなく、それらを所有するものでもない。自己はその部分の中にあるのでもなく、そ の部分が自己の中にあるのでもない。それは単なる集合体ではなく、形でもない。 彼はこの7つの主張がそれぞれ何を意味するのかを説明していくが、その後の解説で簡潔に、世界の慣習は綿密に分析されたときに本質的に存在するのではな く、その中に本質を探すような精査を受けることなく、当たり前のように存在することによってのみ存在するのだと説明している。 仏教の自己理論に関するもう一つの見解は、特に初期仏教においては、仏教理論は本質的に消去主義理論であるというものである。この理解によれば、自己とい う概念に答えるものは何もないため、自己を束に還元することはできない。その結果、自己という概念は排除されなければならない[5]。 |

Haecceity

(/hɛkˈsiːɪti, hiːk-/; from the Latin haecceitas, which translates as

"thisness") is a term from medieval scholastic philosophy, first coined

by followers of Duns Scotus to denote a concept that he seems to have

originated: the irreducible determination of a thing that makes it this

particular thing. Haecceity is a person's or object's thisness, the

individualising difference between the concept "a man" and the concept

"Socrates" (i.e., a specific person).[1] In modern philosophy of

physics, it is sometimes referred to as primitive thisness.[2] Haecceity

(/hɛkˈsiːɪti, hiːk-/; from the Latin haecceitas, which translates as

"thisness") is a term from medieval scholastic philosophy, first coined

by followers of Duns Scotus to denote a concept that he seems to have

originated: the irreducible determination of a thing that makes it this

particular thing. Haecceity is a person's or object's thisness, the

individualising difference between the concept "a man" and the concept

"Socrates" (i.e., a specific person).[1] In modern philosophy of

physics, it is sometimes referred to as primitive thisness.[2]Etymology Haecceity is a Latin neologism formed as an abstract noun derived from the demonstrative pronoun "haec(ce)", meaning "this (very)" (feminine singular) or "these (very)" (feminine or neuter plural). It is apparently formed on the model of another (much older) neologism, viz. "qui(d)ditas" ("whatness"), which is a calque of Aristotle's Greek to ti esti (τὸ τί ἐστι)[3] or "the what (it) is." Haecceity vs. quiddity Haecceity may be defined in some dictionaries as simply the "essence" of a thing, or as a simple synonym for quiddity or hypokeimenon. However, in proper philosophical usage these terms have not only distinct but opposite meanings. Whereas haecceity refers to aspects of a thing that make it a particular thing, quiddity refers to the universal qualities of a thing, its "whatness", or the aspects of a thing it may share with other things and by which it may form part of a genus of things.[4] Haecceity in scholasticism Duns Scotus makes the following distinction: Because there is among beings something indivisible into subjective parts—that is, such that it is formally incompatible for it to be divided into several parts each of which is it—the question is not what it is by which such a division is formally incompatible with it (because it is formally incompatible by incompatibility), but rather what it is by which, as by a proximate and intrinsic foundation, this incompatibility is in it. Therefore, the sense of the questions on this topic [viz. of individuation] is: What is it in [e.g.] this stone, by which as by a proximate foundation it is absolutely incompatible with the stone for it to be divided into several parts each of which is this stone, the kind of division that is proper to a universal whole as divided into its subjective parts? — Duns Scotus, Ordinatio II, d. 3, p. 1. q. 2, n. 48] In Scotism and the scholastic usage in general, therefore, "haecceity" properly means the irreducible individuating differentia which together with the specific essence (i.e. quiddity) constitutes the individual (or the individual essence), in analogy to the way specific differentia combined with the genus (or generic essence) constitutes the species (or specific essence). Haecceity differs, however, from the specific differentia, by not having any conceptually specifiable content: it does not add any further specification to the whatness of a thing but merely determines it to be a particular unrepeatable instance of the kind specified by the quiddity. This is connected with Aristotle's notion that an individual cannot be defined. Individuals are more perfect than the specific essence and thus have not solely a higher degree of unity, but also a greater degree of truth and goodness. God multiplied individuals to communicate to them His goodness and beatitude.[5] Haecceity in anglophone philosophy In analytical philosophy, the meaning of "haecceity" shifted somewhat. Charles Sanders Peirce used the term as a non-descriptive reference to an individual.[6] Alvin Plantinga and other analytical philosophers used "haecceity" in the sense of "individual essence". The "haecceity" of analytical philosophers thus comprises not only the individuating differentia (the scholastic haecceity) but the entire essential determination of an individual (i.e., including that which the scholastics would call its quiddity). Haecceity in sociology and continental philosophy Harold Garfinkel, the founder of ethnomethodology, used the term "haecceity", to emphasize the unavoidable and irremediable indexical character of any expression, behavior or situation. For Garfinkel indexicality was not a problem. He treated the haecceities and contingencies of social practices as a resource for making sense together. In contrast to theoretical generalizations, Garfinkel introduced "haecceities" in "Parson's Plenum" (1988), to indicate the importance of the infinite contingencies in both situations and practices for the local accomplishment of social order.[7] According to Garfinkel, members display and produce the social order they refer to within the setting that they contribute to. The study of practical action and situations in their "haecceities" — aimed at disclosing the ordinary, ongoing social order that is constructed by the members' practices[8] — is the work of ethnomethodology. Garfinkel described ethnomethodological studies as investigations of "haecceities", i.e., just thisness: just here, just now, with just what is at hand, with just who is here, in just the time that just this local gang of us have, in and with just what the local gang of us can make of just the time we need, and therein, in, about, as, and over the course of the in vivo work, achieving and exhibiting everything that those great achievements of comparability, universality, transcendentality of results, indifference of methods to local parties who are using them, for what they consisted of, looked like, the "missing what" of formal analytic studies of practical action. — Harold Garfinkel, Lawrence D. Wieder, Two Incommensurable, Asymmetrically Alternate Technologies of Social Analysis, 1992, p. 203 Gilles Deleuze uses the term in a different way to denote entities that exist on the plane of immanence. The usage was likely chosen in line with his esoteric concept of difference and individuation, and critique of object-centered metaphysics. Michael Lynch (1991) described the ontological production of objects in the natural sciences as "assemblages of haecceities", thereby offering an alternate reading of Deleuze and Guattari's (1980) discussion of "memories of haecceity" in the light of Garfinkel's treatment of "haecceity".[9] Other uses Gerard Manley Hopkins drew on Scotus — whom he described as “of reality the rarest-veined unraveller”[10] — to construct his poetic theory of inscape. James Joyce made similar use of the concept of haecceitas to develop his idea of the secular epiphany.[11] James Wood refers extensively to haecceitas (as "thisness") in developing an argument about conspicuous detail in aesthetic literary criticism.[12] https://en.wikipedia.org/wiki/Haecceity |

ヘ

クセイティ(/hɛkˈ,

hi-ɪ/)とは、中世スコラ哲学の用語で、ドゥンス・スコトゥスの信奉者たちによって最初に作られた概念である。Haecceityは人や物体の

thisnessであり、「人間」という概念と「ソクラテス」という概念(つまり特定の人間)の間の個別化する差異である[1]。現代の物理学哲学では、

原初的thisnessと呼ばれることもある[2]。 ヘ

クセイティ(/hɛkˈ,

hi-ɪ/)とは、中世スコラ哲学の用語で、ドゥンス・スコトゥスの信奉者たちによって最初に作られた概念である。Haecceityは人や物体の

thisnessであり、「人間」という概念と「ソクラテス」という概念(つまり特定の人間)の間の個別化する差異である[1]。現代の物理学哲学では、

原初的thisnessと呼ばれることもある[2]。語源 Haecceityは、「この(非常に)」(女性単数形)または「これらの(非常に)」(女性または中性複数形)を意味する指示代名詞「haec (ce)」から派生した抽象名詞として形成されたラテン語の新造語である。qui(d)ditas」(「何であるか」)は、アリストテレスのギリシャ語 「to ti esti」(τὸ τί ἐστι)[3]、すなわち「何(それ)であるか」をもじったものである。 ヘクセイティとクィディティの比較 Haecceityは辞書によっては、単に物事の「本質」、あるいはquiddityやhypokeimenonの単純な同義語として定義されていること もある。しかし、適切な哲学的用法においては、これらの用語は異なるだけでなく、正反対の意味を持つ。haecceityがそれを特定の事物とする事物の 側面を指すのに対して、quiddityは事物の普遍的な特質、その「何であるか」、あるいは他の事物と共有しうる事物の側面、それによって事物の属の一 部を形成しうる事物の側面を指す[4]。 スコラ哲学におけるヘセシティ ドゥンス・スコトゥスは次のように区別している: 存在の間には主観的部分に不可分なもの、すなわち、それぞれがそれであるいくつかの部分に分割されることが形式的に両立しないものがあるから、問題は、そ のような分割が形式的にそれと両立しないものが何であるかではなく(それは両立しないことによって形式的に両立しないからである)、むしろ、近接的かつ本 質的な基礎によって、この両立しないものがそれの中にあるものが何であるかである。したがって、このテーマ[すなわち個体化]に関する質問の意味は次のよ うなものである: 例えば]この石において、この石がいくつかの部分に分割されることが、近接する基礎によって、この石と絶対的に相容れないのは何であろうか。 - Duns Scotus, Ordinatio II, d. 3, p. 1. q. 2, n. 48]. それゆえ、スコティズムおよびスコラ学的用法一般において、「ヘクセイティ 」とは、属(または一般的本質)と組み合わされた具体的差異が種(または具体的本質)を構成するのと類似して、具体的本質(すなわちクワイディティ)とと もに個(または個的本質)を構成する、還元不可能な個体化差異を意味するのが適切である。しかし、固有性は、概念的に特定可能な内容を持たないという点 で、固有微分性とは異なる。固有性は、事物の何であるかにさらなる特定を加えるのではなく、単に、固有性によって特定された種類の特定の再現不可能な例で あることを決定するだけである。これは、個体は定義できないというアリストテレスの考え方と関連している。 個体は特定の本質よりも完全であり、それゆえ、より高度な統一性だけでなく、より高度な真理と善性も持っている。神は、ご自身の善と至高を伝えるために個 人を増殖させたのである[5]。 英語圏の哲学における「ヘクセイティ 」 分析哲学では、「Haecceity」の意味は多少変化した。チャールズ・サンダース・パースはこの用語を個人に対する非記述的な言及として使用していた [6]。アルヴィン・プランティンガや他の分析哲学者は「ヘクセシティ」を「個人の本質」という意味で使用していた。したがって、分析哲学者の「ヘクセシ ティ」は、個体化する差異(スコラ哲学のヘクセシティ)だけでなく、個体の本質的な決定全体(すなわち、スコラ哲学者がそのクィディティと呼ぶものを含 む)を含んでいる。 社会学と大陸哲学における「ヘクセイティ 」 エスノメソドロジー(民族方法学)の創始者であるハロルド・ガーフィンケルは、あらゆる表現、行動、状況に不可避かつ修復不可能な指標性があることを強調 するために、「ヘクセシティ(haecceity)」という言葉を使った。ガーフィンケルにとって指標性は問題ではなかった。彼は、社会的実践の 「haecceities 」と 「contingencies 」を、共に意味を理解するための資源として扱ったのである。理論的な一般化とは対照的に、ガーフィンケルは『パーソンのプレナム』(1988年)におい て、社会秩序の局所的な達成のために、状況と実践の両方における無限の偶発性の重要性を示すために「ヘクセイティシティ」を導入した[7]。ガーフィンケ ルによれば、構成員は自分が貢献する設定の中で、彼らが言及する社会秩序を表示し、生成する。メンバーの実践によって構築される通常の進行中の社会秩序を 開示することを目的とした、実践的行為と状況の「ヘクセイ性」[8]の研究は、エスノメソドロジー(ethnomethodology)の仕事である。 ガーフィンケルはエスノメソドロジー的研究を「ヘセシティ」、すなわち「ただこれであること」の調査であると述べている、 すなわち、「ただこのこと」である: ちょうど今、ここに、ちょうど手元にあるものとともに、ちょうどここにいる人とともに、ちょうどこの地元の一団が持っている時間のなかで、ちょうどこの地 元の一団がちょうど必要な時間を作ることができるものとともに、そのなかで、そのことについて、そのように、生体内の作業の過程で、 比較可能性、普遍性、結果の超越性、それを使っている地元の当事者に対する方法の無関心性といった偉大な業績が、実践的行動に関する形式的な分析研究の 「欠けているもの」であるかのように見えたもの、そのすべてを達成し、示すのである。 - Harold Garfinkel, Lawrence D. Wieder, Two Incommensurable, Asymmetrically Alternate Technologies of Social Analysis, 1992, p. 203. ジル・ドゥルーズは、内在の平面に存在する実体を表すために、この用語を別の意味で用いている。この用法はおそらく、彼の難解な差異と個体化の概念、およ び対象中心の形而上学への批判に沿って選ばれたのだろう。 マイケル・リンチ(1991)は自然科学における対象の存在論的生成を「ヘクセイ性の集合体」と表現しており、それによって「ヘクセイ性の記憶」について のドゥルーズとガタリ(1980)の議論を、ガーフィンケルの「ヘクセイ性」の扱いに照らして別の読み方を提示している[9]。 その他の使用 ジェラルド・マンリー・ホプキンスは、スコトゥス(彼は「現実の最も希薄な解き明かし手」[10]と評している)を用いて、詩的なインスケープの理論を構 築した。 ジェイムズ・ジョイスは世俗的な啓示の考えを発展させるためにヘクセイタスの概念を同様に用いている[11]。 ジェイムズ・ウッドは美学的文学批評における際立った細部についての議論を展開する際に、(「これらしさ」として)ヘクセイタスに広く言及している [12]。 |

| Hypostasis

(plural:

hypostases), from the Greek ὑπόστασις (hypóstasis), is the underlying,

fundamental state or substance that supports all of reality. It is not

the same as the concept of a substance[citation needed]. In

Neoplatonism, the hypostasis of the soul, the intellect (nous) and "the

one" was addressed by Plotinus.[1] In Christian theology, the Holy

Trinity consists of three hypostases: that of the Father, that of the

Son, and that of the Holy Spirit.[2] Ancient Greek philosophy Pseudo-Aristotle used "hypostasis" in the sense of material substance.[3] Neoplatonists argue that beneath the surface phenomena that present themselves to our senses are three higher spiritual principles (or hypostases): each one more sublime than the preceding. For Plotinus, these are the Soul, the Intellect, and the One.[1][4] Christian theology Italo-Greek icon, representing the Holy Trinity, Venice (16th century) See also: Hypostatic union The term hypostasis has particular significance in Christian theology; particularly in Christian triadology—the study of the Christian doctrine of the trinity—as well as Christology (study of Christ).[5][6] Triadology In Christian triadology, three specific theological concepts have emerged throughout history in reference to the number and interrelationship of the hypostases:[7] Monohypostatic (One hypostasis) The monohypostatic (or miahypostatic) concept advocates that the Father, Son, and Spirit are one single hypostasis[8][9] in a single ousia—meaning that the Father, Son, and Spirit are a single Person. Historically, there were variations of this view: The second-century Monarchians believed that "Father" and "Son" are two names for the same God.[citation needed] In the third century, Sabellius taught that the Father, Son, and Spirit are three parts of one hypostasis.[citation needed] In the fourth century, Alexander and Athanasius believed that the Son is part of the Father. Similarly, the Western manifesto at Serdica described the Son as "the Father's 'true' Wisdom, Power, and Word" (Ayres, p. 125), meaning he is the Father's only Wisdom and Word.[citation needed] Among the pre-Nicene Church Fathers, "Dionysius of Rome ... said that it is wrong to divide the divine monarchy 'into three ... separated hypostases ... people who hold this in effect produce three gods'."[10]: 185 In the fourth century, Sabellians[11] (such as Eustathius[12] and Marcellus,[13][14]), Alexander,[15] Athanasius,[16][17] and the Western Church[18] taught a single hypostasis in God. The "clear inference from [Athanasius'] usage" is that "there is only one hypostasis in God."[19] Some leading scholars claim that even the Nicene Creed professes a 'one hypostasis' theology.[14] Dyohypostatic The Dyohypostatic concept advocates that God has two hypostases (Father and Son);[20] When the fourth-century Controversy began, the focus was only on the Son, not on the Holy Spirit.[21] Later in that century, some groups, such as the Macedonians, accepted the Son as fully divine but not the Holy Spirit.[22] This is why in AD 381, during the First Council of Constantinople, the Nicene Creed[citation needed] was revised to be explicit, the final word, on the deity of the Holy Spirit.[23] Trihypostatic (Three Hypostases) The Trihypostatic (tri=three; hypo=upon; static = a stationary situation of being such that it grounds upon which forces arises?) concept, that is, idea, advocates that God has three of these spaces (Father, Son and the Holy Spirit),[24] each with their own ousia, that is (i.e.), true being, substance, being, existence After Sabellianism was condemned in the third century, Origen's three-hypostases view dominated.[25] The Eusebians (traditionally but erroneously called 'Arians')[26][27] believed in three hypostases.[28][29] The leaders of the Eusebians were Eusebius of Caesarea and Eusebius of Nicomedia. In this view, Father, Son, and Spirit are three distinct minds. For example, the Eastern Dedication Creed says, "They are three in hypostasis but one in agreement." (Hanson, p. 286) "Agreement" implies distinct minds.[citation needed] There were also variations of the 'three hypostases' view. "What is conventionally regarded as the key-word in the Creed homoousion, falls completely out of the controversy very shortly after the Council of Nicaea and is not heard of for over twenty years." (Hanson Lecture) Athanasius re-introduced the term into the debate in the 350s, some 30 years after Nicaea.[30][31] This caused the Eusebians to divide into various views. Some said the Father's and Son's substances are unlike (heterousios). Others said their substances are similar (homoiousios). Still others refused to talk about substance (the Homoians).[citation needed] The Cappadocian fathers were the first pro-Nicenes to believe in three hypostases. For example, Basil of Caesarea said that the Son's statements that he does the will of the Father "is not because He lacks deliberate purpose or power of initiation" but because "His own will is connected in indissoluble union with the Father."[32] This dispute about the number of hypostases in God was at the core of the 'Arian' Controversy. Both traditional Trinity doctrine and the Arians taught three distinct hypostases in the Godhead. The difference is that, in the Trinity doctrine, they are one also identified as a single Being.[citation needed] Hypostasis and Ousia This section contains close paraphrasing of a non-free copyrighted source, The Oxford Dictionary of the Christian Church. Relevant discussion may be found on the talk page. Please help Wikipedia by rewriting this section with your own words. (January 2022) (Learn how and when to remove this message) Hypostasis is the individual aspect of ousia, this means ousia is the parent characteristic that is shared by the hypostasis under it. Ousia can be shared by numerous hypostases, as hypostasis is the individual expression of that ousia just how ego is an expression of the underlying soul. In this case it's clear to see that the ego and the soul are seemingly different as well as the same thing for the ego is not without the soul, they can however coexist. Ousia is the nature of that existence and all things that exist have ousia, as it's the nature of that existence in the way that it exists. Ousia is what makes a rock a rock and hypostasis is the various kinds of rocks; ousia is the form as well as nature of particles that construct an entity in the case of physical phenomena. On the other hand for spiritual phenomena it's the level of presence & creative force that differentiates one ousia from another. Like it has been said earlier this nature of existence(ousia) maybe shared by various hypostasis or instances of ousia.[citation needed] Hypostasis is not the same as type or part, a Hypostasis holds all the nature described by its ousia. This means the ousia is equally possessed by each hypostasis & in that sense they are all the same. Each hypostasis is one as well as many at once. This is because all of them hold the same ousia, the difference is in their expressions of it.[citation needed] Greek Philosophy These terms originate from Greek philosophy,[33] where they essentially had the same meaning, namely, the fundamental reality that supports all else. In a Christian context, this concept may refer to God or the Ultimate Reality.[citation needed] The Bible The Bible never refers to God's ousia and only once to God's hypostasis (Hebrews 1:3).[34][35] In Hebrews 1:3, it is not clear whether hypostasis refers to God's nature or His entire 'Person' (hypostasis) and is variously translated.[citation needed] Early Church Fathers In early Christian writings, hypostasis was used to denote 'being' or 'substantive reality' and was not always distinguished in meaning from terms like ousia ('essence'), substantia ('substance') or qnoma (specific term in Syriac Christianity).[36] It was used in this way by Tatian and Origen.[7] Tertullian, writing in Latin, did not use the Greek terms hypostasis and ousia but he did use the related term substantia.[37] Nicene Creed The Nicene Creed of 325, in one of its anathemas, used the terms hypostasis and ousia: "But as for those ... who assert that the Son of God is of a different hypostasis or substance [ousia] ... these the Catholic and apostolic Church anathematizes." (Early Church Texts) These terms were not used by any previous creed.[38] At the time of the Nicene Creed, different people used these terms differently.[39] Many used them as synonyms.[40] Importantly, Athanasius, the main custodian of the Nicene Creed, also used these terms as synonyms.[41] It is, therefore, not surprising that one of the anathemas in the Creed seems to use these terms as synonyms.[42][43] However, since they were used as synonyms, the Early Church Texts, which translates ousia as 'substance' is misleading. As mentioned below, the meanings of these terms changed during the Arian Controversy and what Early Church Texts does is to apply the later developed meanings of these terms to the Nicene Creed: [The two terms] "did not mean, and should not be translated, 'person' and 'substance', as they were used when at last the confusion was cleared up and these two distinct meanings were permanently attached to these words."[10]: 181 Cappadocian Fathers As stated, when the Arian controversy began and for much of the fourth century, hypostasis and ousia were synonyms.[44] However, later in that century, a clear distinction was made between the two terms.[45][46] The three Cappadocian Fathers, Basil of Caesarea (330 to 379), Gregory of Nazianzus (329 to 389), and Gregory of Nyssa (335 to about 395) who was one of Basil's younger brothers,[10]: 676 are traditionally credited for being the first to make a clear distinction between ousia and hypostasis, particularly Basil of Caesarea,[47][48][49][50] namely in his letters 214 (375 AD)[51] and 236 (376 AD)[52] However, Arius and Asterius were two Eusebians who made that distinction much earlier.[53][54] However, Basil of Caesarea was the first pro-Nicene to make that distinction. While Basil was a three-hypostasis theologian, Athanasius and the earlier pro-Nicene theologians were one-hypostasis theologians and did not need a distinction between hypostasis and ousia. However, the Cappadocians did not yet understand God as one undivided ousia (substance), as in the Trinity doctrine. They said that the Father, Son, and Spirit have exactly the same type of substance, but each has his own substance. Basil began his career as theologian as a Homoiousian. As such, he believed that the Son's substance is similar to the Father's,[55] meaning two distinct hypostases. Later, after he had accepted homoousios (same substance), he retained the idea of two distinct hypostases: He says that in his own view 'like in respect of ousia' (the slogan of the party of Basil of Ancyra) was an acceptable formula, provided that the word 'unalterably' was added to it, for then it would be equivalent to homoousios." "Basil himself prefers homoousios." "Basil has moved away from but has not completely repudiated his origins.[10]: 694 This means that Basil understood homoousios in a generic sense of two beings with the same type of substance, rather than two beings sharing one single substance. Consequently, he explained that the distinction between ousia and hypostases is the same as that between the general and the particular; as, for instance, between the animal and the particular man.[56][57] "In the DSS [Basil] discusses the idea that the distinction between the Godhead and the Persons is that between an abstract essence, such as humanity, and its concrete manifestations, such as man."[10]: 698 Basil "argued that [homoousios] was preferable because it actually excluded identity of hypostases. This, with the instances which we have already seen in which Basil compared the relation of hypostasis to ousia in the Godhead to that of particular to general, or of a man to 'living beings', forms the strongest argument for Harnack's hypothesis."[10]: 697 "Harnack ... argued that Basil and all the Cappadocians interpreted homoousios only in a 'generic' sense ... that unity of substance was turned into equality of substance."[10]: 696 Doctrine of the Trinity The terms ousia and hypostasis are foundational in the Trinity doctrine. Hanson described the traditional Trinity doctrine as follows: "The champions of the Nicene faith ... developed a doctrine of God as a Trinity, as one substance or ousia who existed as three hypostases, three distinct realities or entities (I refrain from using the misleading word 'Person'), three ways of being or modes of existing as God."[58] Hanson explains hypostases as 'ways of being' or 'modes of existing' but says that the term 'person' is misleading. As the term is used in English, each 'person' is a distinct entity with his or her own mind and will. This is not equivalent to the concept of hypostasis in the Trinity doctrine because, in that doctrine, the Father, Son, and Holy Spirit are a single Being with a single mind. For example, Karl Rahner, a leading catholic scholar, said:[citation needed] "The element of consciousness ... does not belong to it [the Person] in our context [the official doctrine of the {Catholic} Church]." "But there exists in God only one power, one will, only one self-presence. ... Hence self-awareness is not a moment which distinguishes the divine "persons" one from the other." Later developments Consensus was not achieved without some confusion at first in the minds of Western theologians since in the West the vocabulary was different.[59] Many Latin-speaking theologians understood hypo-stasis as 'sub-stantia' (substance); thus when speaking of three hypostases in the Godhead, they may have suspected three substances or tritheism. However, after the mid-fifth-century Council of Chalcedon, the word came to be contrasted with ousia and was used to mean 'individual reality', especially in the trinitarian and Christological contexts. The Christian concept of the Trinity is often described as being one God existing in three distinct hypostases/personae/persons.[60] Nature of Christ Within Christology, two specific theological concepts have emerged throughout history, in reference to the Hypostasis of Christ: Monohypostatic concept advocates that Christ has only one hypostasis;[61] Dyohypostatic concept advocates that Christ has two hypostases (divine and human).[62] John Calvin's views John Calvin wrote: "The word ὑπόστασις which, by following others, I have rendered substance, denotes not, as I think, the being or essence of the Father, but his person; for it would be strange to say that the essence of God is impressed on Christ, as the essence of both is simply the same. But it may truly and fitly be said that whatever peculiarly belongs to the Father is exhibited in Christ, so that he who knows him knows what is in the Father. And in this sense do the orthodox fathers take this term, hypostasis, considering it to be threefold in God, while the essence (οὐσία) is simply one. Hilary everywhere takes the Latin word substance for person. But though it be not the Apostle's object in this place to speak of what Christ is in himself, but of what he is really to us, yet he sufficiently confutes the Asians and Sabellians; for he claims for Christ what belongs to God alone, and also refers to two distinct persons, as to the Father and the Son. For we hence learn that the Son is one God with the Father, and that he is yet in a sense distinct from him, so that a subsistence or person belongs to both."[63] https://en.wikipedia.org/wiki/Hypostasis_(philosophy_and_religion) |

ハイポスタシス(複数形:hypostases)とは、ギ

リシャ語のὑπόστασις(hypóstasis)に由来し、現実のすべてを支える根底にある基本的な状態、または物質のことである。物質の概念とは

異なる[要出典]。新プラトン主義では、プロティノスによって魂、知性(ヌース)、「唯一なるもの」のハイポスタシスが取り上げられた[1]。 古代ギリシャ哲学 偽アリストテレスは「ヒポスタシス」を物質的実体の意味で用いていた[3]。 新プラトン主義者たちは、私たちの感覚に現れる表面的な現象の下には、3つの高次の霊的原理(またはハイポスターゼ)が存在すると主張する。プロティノス にとって、これらは魂、知性、そして唯一者である[1][4]。 キリスト教神学 三位一体を表すイタリア・ギリシャのイコン、ヴェネツィア(16世紀) 以下も参照のこと: 後位結合 ヒポスタシスという用語は、キリスト教神学、特にキリスト教の三位一体の教義の研究である三位一体論やキリスト論(キリストの研究)において特に重要な意 味を持つ[5][6]。 三位一体論 キリスト教の三位一体論においては、歴史を通じて、以下の3つの具体的な神学的概念が低位神の数と相互関係に関連して出現してきた[7]。 モノヒポスタティク(1つのヒポスタシス) モノヒポスタティク(またはミアヒポスタティク)概念は、父、子、聖霊が単一のアウシアにおける単一のヒポスタシス[8][9]であると提唱する。歴史的 には、この見解のバリエーションがあった: 2世紀のモナルキウス派は、「父」と「子」は同じ神に対する2つの名前であると信じていた[要出典]。 3世紀、サベリウスは父、子、聖霊は1つのハイポスタシスの3つの部分であると説いた[要出典]。 4世紀、アレクサンドロスとアタナシウスは、子は父の一部であると信じていた。同様に、セルディカの西方宣言は、御子を「御父の 「真の 」知恵、力、言葉」(Ayres, p.125)、つまり御父の唯一の知恵であり言葉であると記述した[要出典]。 新約聖書以前の教父の中では、「ローマのディオニュシオスは......神の君主制を『3つの......分離したヒポスターゼに分割するのは間違ってい る......これを事実上保持する人々は3つの神を生み出す』と述べた」[10]: 185 4世紀には、サベリヤ派[11](エウスタティウス[12]やマルケロス[13][14]など)、アレクサンドロス[15]、アタナシウス[16] [17]、そして西方教会[18]が、神における位格は一つであると教えていた。アタナシウスの]用法からの明らかな推論」は、「神にはただ一つのヒポス タシスが存在する」というものである[19]。ニカイア信条でさえ「一つのヒポスタシス」神学を公言していると主張する有力な学者もいる[14]。 ダイヒポスタティック 4世紀の論争が始まった当初は、聖霊ではなく御子のみに焦点が当てられていた[21]。その後、マケドニア派のように、御子を完全に神であると認めながら も聖霊を認めないグループも出てきた。 [22]このため、AD381年、第一回コンスタンティノープル公会議において、ニカイア信条[要出典]は、聖霊の神性について明確な、最終的な言葉とな るように改訂された[23]。 三位一体(3つのヒポスターゼ) 三位一体(tri=three; hypo=upon;static=静的な、力が生じる根拠となるような存在の静止した状況)概念、すなわちイデアは、神がこれらの空間の3つ(父、子、 聖霊)を持ち[24]、それぞれが独自のウシア、すなわち(すなわち。 サベリウス派が3世紀に非難された後、オリゲンの3つのヒポスターゼの見解が支配的となった[25]。エウセビア派(伝統的には「アリウス派」と呼ばれて いるが誤りである)[26][27]は3つのヒポスターゼを信じていた[28][29]。この見解では、父、子、霊は3つの異なる心である。例えば、東方 奉献信条には、「それらは仮初において三つであるが、一致において一つである。」とある(Hanson, p. 286)。(Hanson, p. 286)「一致」は別個の心を意味する[citation needed]。 また、「3つの位格」という見解のバリエーションもあった。「従来、信条のキーワードとされてきたホモウスィオン(homoousion)は、ニカイア公 会議後まもなく論争から完全に脱落し、20年以上にわたって聞かれなくなった。"(ハンソン講演) (アタナシウスは、ニカイア公会議から約30年後の350年代に、この言葉を再び論争に持ち込んだ。ある者は父と子の物質は似ていない (heterousios)と言った。他の者たちは、父と子の物質は似ている(ホモイウシオス)と言った。さらに、物質について語ることを拒否する者もい た(ホモイアンズ)[要出典]。 カッパドキアの教父たちは、3つのヒポスターゼを信じた最初の親ニセン派であった。例えば、カイサリアのバジルは、御子が御父の意志を行うというのは、 「御子が意図的な目的や開始の力を欠いているからではなく」、「御子自身の意志が御父と不可分の結合で結びついているからである」と述べている[32]。 神における低位体の数に関するこの論争は、「アリウス論争」の核心であった。伝統的な三位一体の教義とアリウス派の教義はともに、神の神格の中に3つの異 なる位格を説いていた。その違いは、三位一体の教義では、それらはまた一つの存在として識別されるということである[要出典]。 ヒュポスタシスとウシア このセクションは、著作権フリーの出典であるThe Oxford Dictionary of the Christian Churchの言い換えを含む。関連する議論はトークページにある。このセクションをあなた自身の言葉で書き直すことで、ウィキペディアを助けてほしい。 (2022年1月) (このメッセージを削除する方法とタイミングを学ぶ) ハイポスタシスはウシアの個々の側面であり、これはウシアがその下のハイポスタシスによって共有される親特性であることを意味する。自我が根底にある魂の 表現であるように、ハイポスタシスはウシアの個々の表現であるから、ウシアは多数のハイポスタシスによって共有されうる。この場合、エゴと魂は一見異なる ものであると同時に同じものであることは明らかである。ウシアとはその存在の本質であり、存在するものはすべてウシアを持っている。ウシアは岩を岩たらし めているものであり、ハイポスタシスは様々な種類の岩である。ウシアは物理現象の場合、実体を構成する粒子の形であり性質である。一方、スピリチュアルな 現象の場合、あるウシアと別のウシアを区別するのは、存在と創造力のレベルである。先に述べたように、この存在(ウシア)の性質は、さまざまなハイポスタ シスやウシアのインスタンスによって共有されるかもしれない。 ハイポスタシスは型や部分と同じではなく、ハイポスタシスはそのウシアによって説明されるすべての性質を保持している。つまり、ウシアは各ヒポスタシスに よって等しく所有され、その意味でそれらはすべて同じである。それぞれのヒュポスタシスは一つであると同時に、同時に多数でもある。というのも、それらは すべて同じウシアを保持しており、違いはその表現にあるからである[要出典]。 ギリシア哲学 これらの用語はギリシア哲学に由来し[33]、そこでは本質的に同じ意味、すなわち他のすべてを支える根本的な実在を意味していた。キリスト教の文脈で は、この概念は神または究極の実在を指すことがある[要出典]。 聖書 ヘブル1:3では、ヒポスタシスが神の本質を指すのか、神の「位格」全体(ヒポスタシス)を指すのかは明確ではなく、様々に訳されている[要出典]。 初代教父 初期キリスト教の著作では、ヒポスタシスは「存在」または「実体的実在」を示すために使用され、ウーシア(「本質」)、シュトゥルティア(「実体」)、 qnoma(シリア語キリスト教の特定の用語)などの用語とは必ずしも意味が区別されていなかった[36]。タティアヌスとオリゲンはこのように使用して いた[7]。ラテン語で書かれたテルトゥリアヌスは、ギリシャ語の用語ヒポスタシスとウーシアを使用しなかったが、関連する用語シュトゥルティアを使用し ていた[37]。 ニカイア信条 325年のニカイア信条は、そのアナテマのひとつで、ヒポスタシスとウシアという用語を使用していた: 「しかし、......神の子が異なるヒポスタシスまたは実体(ウシア)であると主張する者については、......カトリックと使徒的教会はこれらを忌 み嫌う。(初期教会文書) これらの用語はそれ以前の信条では使われていなかった[38]。ニカイア信条が書かれた当時、これらの用語は人によって使い分けられていた[39]。 [41]したがって、信条におけるアナテマの1つがこれらの用語を同義語として使用していると思われることは驚くべきことではない。[42][43]しか し、これらは同義語として使用されていたため、ウシアを「実体」と訳した『初期教会文書』は誤解を招く。以下に述べるように、これらの用語の意味はアリウ ス論争の間に変化したものであり、初期教会文書が行っているのは、これらの用語の後に発展した意味をニカイア信条に適用することである: [この2つの用語は)「最終的に混乱が解消され、この2つの異なる意味がこれらの語に恒久的に付されたときに使用されたように、『人格』と『実体』を意味 するものではなく、また訳すべきでもなかった」[10]: 181 カッパドキア教父 前述のように、アリウス論争が始まったときから4世紀にかけて、ヒポスタシスとウシアは同義語であった[44]。 [45][46]3人のカッパドキア教父、カイザリアのバジル(330年~379年)、ナジアンゾスのグレゴリウス(329年~389年)、そしてバジル の弟の一人であるニッサのグレゴリウス(335年~約395年)[10]: 676は伝統的に、特にカイサリアのバジルが書簡214(西暦375年) [51]と書簡236(西暦376年)[52]において、ウシアとヒポスタシスを明確に区別した最初の人物であると信じられている[47][48] [49][50]。 しかし、アリウスとアステリウスは、その区別をより早く行った二人のエウセビア人であった[53][54]。バジルは三ヒポスタシス神学者であったが、ア タナシウスとそれ以前の親ニカイア派の神学者たちは一ヒポスタシス神学者であり、ヒポスタシスとウシアの区別を必要としなかった。 しかし、カッパドキア派はまだ神を三位一体教義のように分割されていない一つのウシア(実体)として理解していなかった。彼らは、父、子、聖霊はまったく 同じ種類の実体を持っているが、それぞれが独自の実体を持っていると言った。バジルはホモイウス派として神学者としてのキャリアをスタートさせた。そのた め、彼は御子の実体は御父の実体と類似しており[55]、2つの異なるハイポスターゼを意味すると信じていた。その後、ホモウシオス(同一実体)を受け入 れた後も、彼は二つの異なるハイポスターゼの考えを保持した: 彼は、彼自身の見解では、「ウシアに関して同様である」(アンキュラのバジルの党のスローガン)は、「不変に 」という語がそれに加えられるならば、受け入れ可能な公式であったと言っている。「バジル自身はホモウシオスを好む」 「バジルは自分の出自から離れてはいるが、完全に否定はしていない[10]: 694 つまり、バジルはホモウシオスを、一つの物質を共有する二つの存在ではなく、同じ種類の物質を持つ二つの存在という一般的な意味で理解していたのである。 その結果、彼はウーシアとヒポスターゼの区別は一般的なものと特殊なものの区別と同じであり、たとえば動物と特殊な人間の区別と同じであると説明した [56][57]。 バジルは『DSS』において、神格と位格との区別は、人間性のような抽象的本質と、人間のような具体的顕現との間の区別であるという考えを論じている。 バジルは「[homoousios]が望ましいと主張した。このことは、私たちがすでに見た、バジルが神格におけるハイポスタシスとウシアの関係を、特殊 と一般の関係、あるいは人間と「生き物」の関係と比較した事例とともに、ハルナックの仮説に対する最も強い論拠を形成している」[10]: 697 「ハルナックは......バジルとすべてのカッパドキアンがホモウシオスを「一般的な」意味においてのみ解釈し......実体の一致が実体の平等に転 化されたと主張した」[10]: 696。 三位一体の教義 ウシアとヒポスタシスという用語は、三位一体の教義において基礎となるものである。ハンソンは伝統的な三位一体の教義を次のように述べている: ニカイア信仰の擁護者たちは......三位一体としての神の教義を展開した。すなわち、三つの低位相、すなわち三つの異なる実在または実体(私は誤解を 招きやすい「人格」という言葉を使うことを控える)、神として存在する三つの在り方または様式として存在する一つの実体またはウシアとしての神の教義を展 開した」[58]。 ハンソンは低位体を「存在の仕方」あるいは「存在の様式」と説明しているが、「人」という用語は誤解を招くと述べている。この用語が英語で使われているよ うに、それぞれの「人」は自分の心と意志を持った別個の存在である。三位一体の教義では、父、子、聖霊は一つの心を持つ一つの存在だからである。例えば、 カソリックの代表的な学者であるカール・ラーナーは次のように述べている。 「意識の要素は......我々の文脈({カソリック}教会の公式教義)ではそれ(人格)に属さない。」 「しかし、神にはただ一つの力、ただ一つの意志、ただ一つの自己存在のみが存在する。... それゆえ、自己認識は神の 「位格 」を他と区別する瞬間ではない。」 その後の展開 ラテン語圏の神学者たちの多くは、低位性を「サブスタンティア」(物質)と理解していたため、神格における3つの低位性といえば、3つの物質や三神論を 疑ったかもしれない。しかし、5世紀半ばのカルケドン公会議以降、この言葉はウシアと対比されるようになり、特に三位一体論やキリスト論の文脈で「個々の 実在」という意味で使われるようになった。キリスト教の三位一体の概念は、しばしば、三つの異なる位格/人格/存在において存在する唯一の神であると表現 される[60]。 キリストの性質 キリスト論の中では、キリストの仮像に関して、歴史を通じて2つの特定の神学的概念が出現してきた: キリストのヒポスタシスに関しては、キリストはただ一つのヒポスタシスしか持たないとするモノヒポスタシス的な概念と[61]。 モノヒポスタティク概念は、キリストは2つのヒポスタシス(神的ヒポスタシスと人間的ヒポスタシス)を持っていると提唱している[62]。 ジョン・カルヴァンの見解 ジョン・カルヴァンは次のように書いている:「ὑπόστασις という語は、他の人たちに倣って、私が実体と表現したように、父の存在や本質を示すのではなく、彼の人格を示すのである。しかし、御父に特有に属するもの はすべてキリストのうちに示され、キリストを知る者は御父のうちにあるものを知るのである。そして、正統派の教父たちは、このハイポスタシスという語を、 本質(οŐσία)が単純に一つであるのに対して、神においては三重であると考え、この意味で用いている。ヒラリーはいたるところで、ラテン語のサブスタ ンス(substance)を人称としている。しかし、使徒はこの箇所で、キリストがご自身においてどのようなお方であるかを語ることが目的ではなく、キ リストが私たちにとって本当はどのようなお方であるかを語ることが目的であるにもかかわらず、キリストはアジア人とサベリヤ人を十分に論破しているのであ る。というのも、キリストは、神のみに属するものをキリストのものとして主張し、また、父と子という二つの別個の人格に言及しているからである」 [63]。 |

リンク

文献

その他の情報

Nardo di Cione (Firenze, ... – 1366) - Madonna del Parto e donatore / Madonna of Childbirth and Donor 1355-1360, Museo Bandini, Fiesole

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

「存在論的ナイーブさ」より