リチャード・フランシス・バートン

Sir Richard Francis Burton (1821 - 1890)

☆ サー・リチャード・フランシス・バートン KCMG FRGS(/ˈbɜːrtən/、1821年3月19日 - 1890年10月20日)は、イギリスの探検家、作家、東洋学者、軍人であった。彼はアジア、アフリカ、アメリカ大陸への旅と探検、そして言語と文化に関 する並外れた知識で有名であった。ある調査によると、バートンは29言語を話せたという。

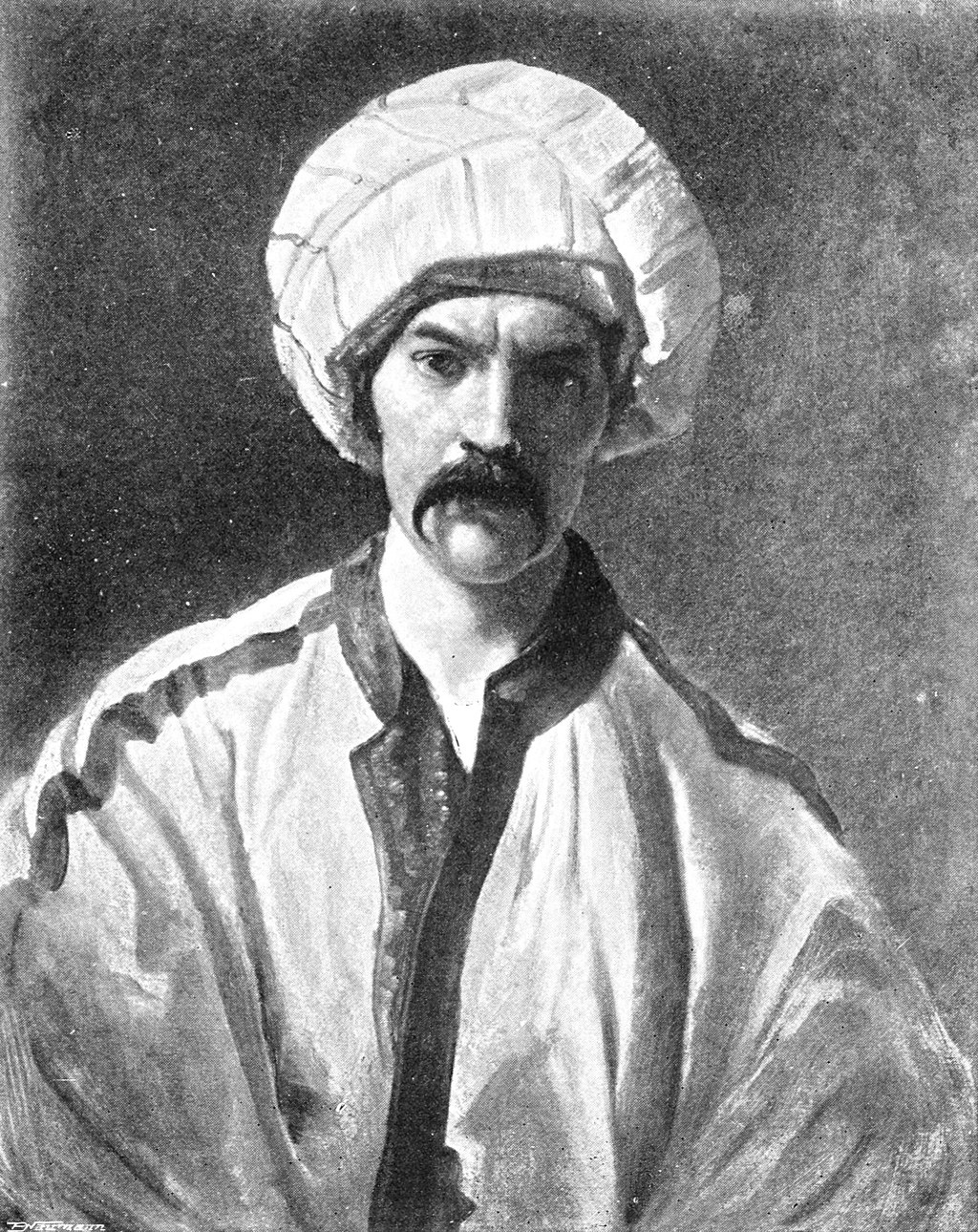

| Sir Richard Francis Burton Sir Richard Francis Burton KCMG FRGS (/ˈbɜːrtən/; 19 March 1821 – 20 October 1890) was a British explorer, writer, orientalist scholar,[1] and soldier. He was famed for his travels and explorations in Asia, Africa, and the Americas, as well as his extraordinary knowledge of languages and cultures. According to one count, Burton spoke 29 languages.[2] Burton's best-known achievements include: a well-documented journey to Mecca in disguise, at a time when non-Muslims were forbidden access on pain of death; an unexpurgated translation of One Thousand and One Nights (commonly called The Arabian Nights in English after early translations of Antoine Galland's French version); the publication of the Kama Sutra in English; a translation of The Perfumed Garden, the "Arab Kama Sutra"; and a journey with John Hanning Speke as the first Europeans to visit the Great Lakes of Africa in search of the source of the Nile. His works and letters extensively criticised colonial policies of the British Empire, even to the detriment of his career. Although he aborted his university studies, he became a prolific and erudite author and wrote numerous books and scholarly articles about subjects including human behaviour, travel, falconry, fencing, sexual practices, and ethnography. A characteristic feature of his books is the copious footnotes and appendices containing remarkable observations and information. William Henry Wilkins wrote: "So far as I can gather from all I have learned, the chief value of Burton’s version of The Scented Garden lay not so much in his translation of the text, though that of course was admirably done, as in the copious notes and explanations which he had gathered together for the purpose of annotating the book. He had made this subject a study of years. For the notes of the book alone he had been collecting material for thirty years, though his actual translation of it only took him eighteen months."[3] Burton was a captain in the army of the East India Company, serving in India, and later briefly in the Crimean War. Following this, he was engaged by the Royal Geographical Society to explore the east coast of Africa, where he led an expedition guided by locals and was the first European known to have seen Lake Tanganyika. In later life, he served as British consul in Fernando Pó (now Bioko, Equatorial Guinea), Santos in Brazil, Damascus (now Syria), and finally in Trieste (now Italy).[4] He was a Fellow of the Royal Geographical Society and was awarded a knighthood in 1886.[5] |

サー・リチャード・フランシス・バートン サー・リチャード・フランシス・バートン KCMG FRGS(/ˈbɜːrtən/、1821年3月19日 - 1890年10月20日)は、イギリスの探検家、作家、東洋学者(オリエンタリスト)、軍人であった。彼はアジア、アフリカ、アメリカ大陸への旅と探検、 そして言語と文化に関する並外れた知識で有名であった。ある調査によると、バートンは29言語を話せたという[2]。 バートンの最もよく知られている功績には、非イスラム教徒のメッカ入国が死刑に処せられる時代に、変装して入国した記録が残るメッカへの旅、アンソニー・ ギャランドのフランス語版を英語に翻訳した『千夜一夜物語』(英語では『アラビアンナイト』として知られる (アントワーヌ・ガランドのフランス語版を最初に英訳したことから、英語では一般的に「アラビアンナイト」と呼ばれる)。『カーマスートラ』の英語訳、ア ラビア語の『香りの庭』の英訳、ジョン・ハンニング・スぺークとともにアフリカの五大湖を訪れ、ナイル川の源流を探求した最初のヨーロッパ人としての旅な どが挙げられる。 彼の作品や手紙は、大英帝国の植民地政策を厳しく批判し、それが原因で彼のキャリアに悪影響が及ぶこともあった。彼は大学での研究を中断したが、多作で博 識な作家となり、人間の行動、旅行、鷹狩り、フェンシング、性行為、民族誌など、さまざまなテーマについて数多くの書籍や学術論文を執筆した。彼の著作の 特徴は、豊富な注釈と付録に驚くべき観察や情報が含まれていることである。ウィリアム・ヘンリー・ウィルキンスは次のように書いている。「私が学んだこと すべてから判断すると、バートンの『香りの庭』の翻訳の主な価値は、もちろん素晴らしい翻訳ではあるが、それよりもむしろ、この本を注釈するために彼が収 集した豊富な注釈と説明にある。彼はこのテーマを何年も研究していた。この本の注釈だけでも、彼は30年間にわたって資料を集めていたが、実際の翻訳には 1年半しかかからなかった」[3]。 バートンは、インドで勤務していた東インド会社の陸軍大尉であり、その後、クリミア戦争にも短期間従軍した。その後、彼は王立地理学会に雇われ、アフリカ 東海岸を探検し、現地人の案内で探検隊を率い、タンガニーカ湖を初めて目にしたヨーロッパ人となった。晩年、彼はフェルナンド・ポ(現在の赤道ギニアのビ オコ)、ブラジルのサントス、ダマスカス(現在のシリア)、そして最後にトリエステ(現在のイタリア)で英国領事を務めた[4]。彼は王立地理学会のフェ ローであり、1886年にナイトの称号を授与された[5]。 |

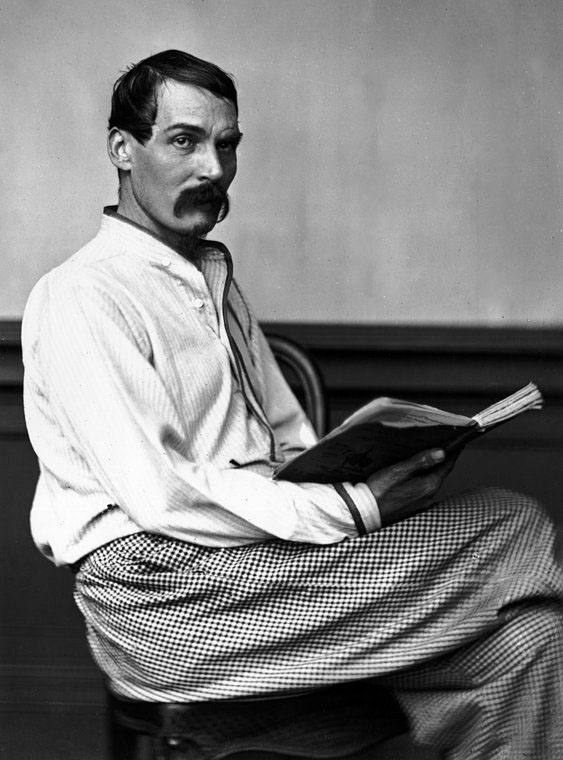

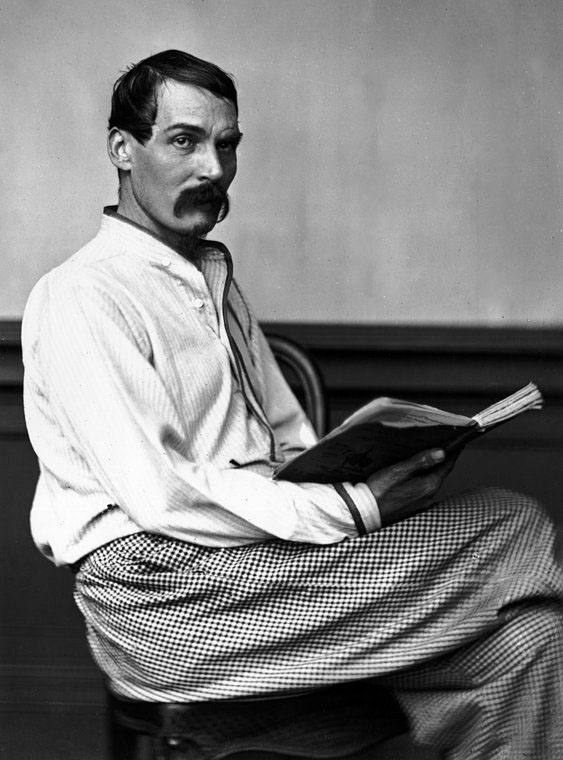

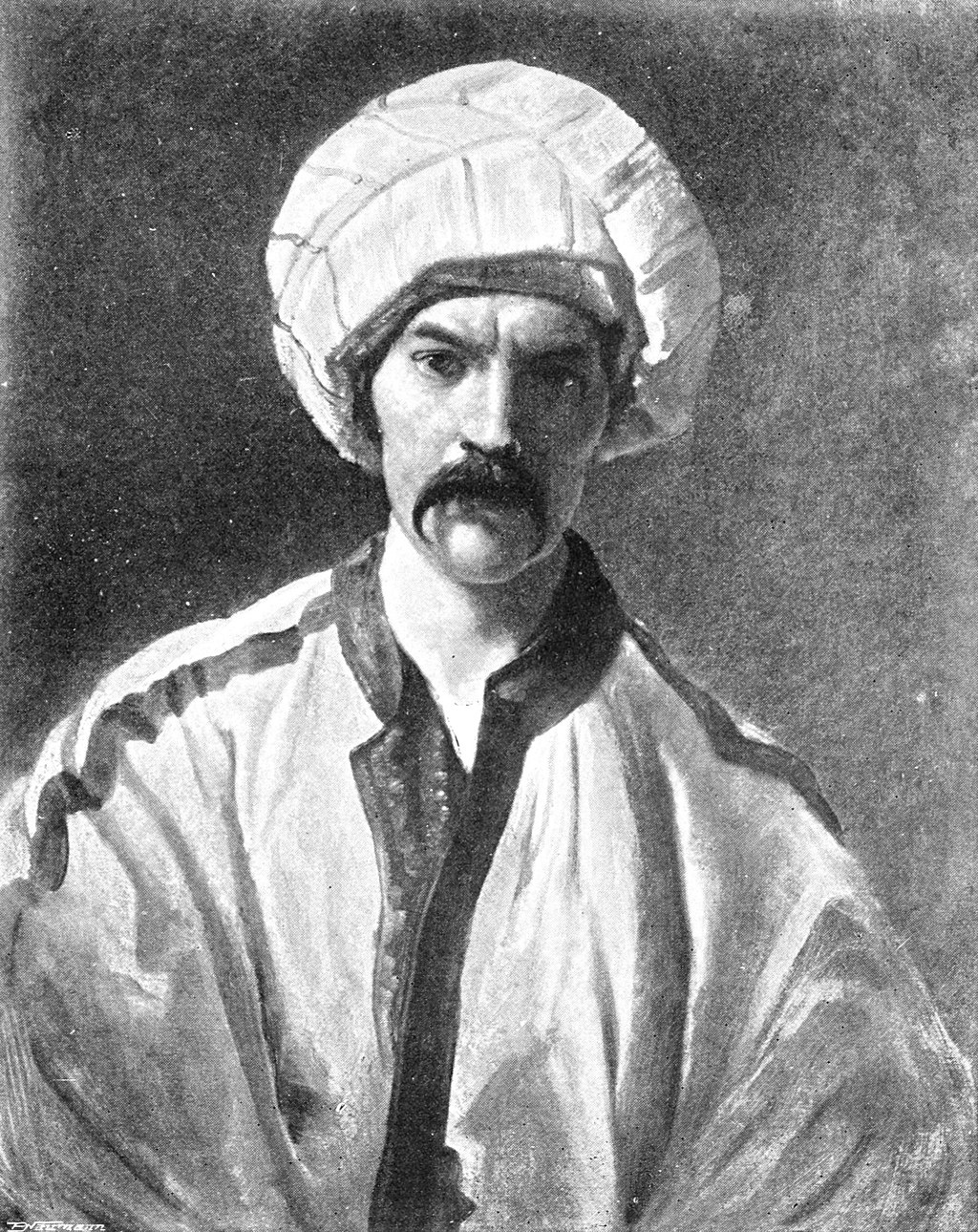

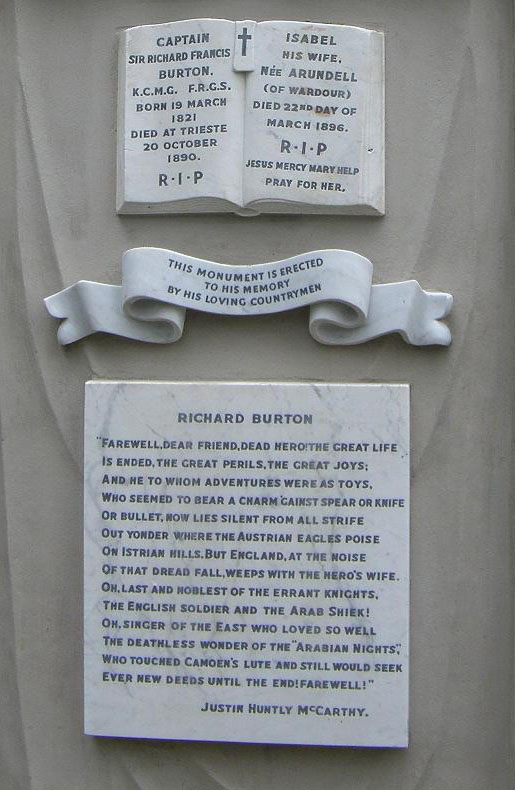

| Biography Early life and education (1821–1841) Burton was born in Torquay, Devon, at 21:30 on 19 March 1821; in his autobiography, he incorrectly claimed to have been born in the family home at Barham House in Elstree in Hertfordshire.[6][7] He was baptised on 2 September 1821 at Elstree Church in Borehamwood, Hertfordshire.[8] His father, Lt.-Colonel Joseph Netterville Burton, of the 36th Regiment, was an Irish-born British Army officer of Anglo-Irish extraction who through his mother's family—the Campbells of Tuam—was a first cousin of Lt.-Colonel Henry Peard Driscoll and Mrs Richard Graves. Richard's mother, Martha Baker, was the daughter and co-heiress of a wealthy English squire, Richard Baker (1762–1824), of Barham House, Hertfordshire, for whom he was named. Burton had two siblings, Maria Katherine Elizabeth Burton (who married Lt.-General Sir Henry William Stisted) and Edward Joseph Netterville Burton, born in 1823 and 1824, respectively.[9] Burton's family travelled extensively during his childhood and employed various tutors to educate him. In 1825, they moved to Tours in France. In 1829, Burton began a formal education at a preparatory school in Richmond Green in Richmond, Surrey, run by Reverend Charles Delafosse.[10] His family travelled between England, France, and Italy. Burton showed a talent to learn languages and quickly learned French, Italian, Neapolitan and Latin, as well as several dialects. During his youth, he allegedly had an affair with a Roma girl and learned the rudiments of the Romani language. The peregrinations of his youth may have encouraged Burton to regard himself as an outsider for much of his life. As he put it, "Do what thy manhood bids thee do, from none but self expect applause".[11] Burton matriculated at Trinity College, Oxford, on 19 November 1840. Before getting a room at the college, he lived for a short time in the house of William Alexander Greenhill, then doctor at the Radcliffe Infirmary. Here, he met John Henry Newman, whose churchwarden was Greenhill. Despite his intelligence and ability, Burton was antagonised by his teachers and peers. During his first term, he is said to have challenged another student to a duel after the latter mocked Burton's moustache. Burton continued to gratify his love of languages by studying Arabic; he also spent his time learning falconry and fencing. In April 1842, he attended a steeplechase in deliberate violation of college rules and subsequently dared to tell the college authorities that students should be allowed to attend such events. Hoping to be merely "rusticated"—that is, suspended with the possibility of reinstatement, the punishment received by some less provocative students who had also visited the steeplechase—he was instead permanently expelled from Trinity College.[12] According to Ed Rice, speaking on Burton's university days, "He stirred the bile of the dons by speaking real—that is, Roman—Latin instead of the artificial type peculiar to England, and he spoke Greek Romaically, with the accent of Athens, as he had learned it from a Greek merchant at Marseilles, as well as the classical forms. Such a linguistic feat was a tribute to Burton's remarkable ear and memory, for he was only a teenager when he was in Italy and southern France."[13] Army career (1842–1853)  Burton in Persian disguise as "Mirza Abdullah the Bushri" (c. 1849–50) In his own words, "fit for nothing but to be shot at for six pence a day",[14] Burton enlisted in the army of the East India Company at the behest of his ex-college classmates who were already members. He hoped to fight in the first Afghan war, but the conflict was over before he arrived in India. He was posted to the 18th Bombay Native Infantry based in Gujarat and under the command of General Charles James Napier.[15] While in India, he became a proficient speaker of Hindustani, Gujarati, Punjabi, Sindhi, Saraiki and Marathi as well as Persian and Arabic. His studies of Hindu culture had progressed to such an extent that "my Hindu teacher officially allowed me to wear the janeo (Brahmanical Thread)".[16] Him Chand, his gotra teacher, a Nagar Brahmin, could have been an apostate.[17] Burton had a documented interest (and actively participated) in the cultures and religions of India.[18] This was one of many peculiar habits that set him apart from other soldiers. While in the army, he kept a large menagerie of tame monkeys in the hopes of learning their language, accumulating sixty "words".[19][13]: 56–65 He also earned the name "Ruffian Dick"[13]: 218 for his "demonic ferocity as a fighter and because he had fought in single combat more enemies than perhaps any other man of his time".[20] According to Ed Rice, "Burton now regarded the seven years in India as time wasted." Yet, "He had already passed the official examinations in six languages and was studying two more and was eminently qualified." His religious experiences were varied, including attending Catholic services, becoming a Nāgar Brāhmin, adopting Sikhism, conversion to Islam, and undergoing chillá for Qadiri Sufism. Regarding Burton's Muslim beliefs, Ed Rice states, "Thus, he was circumcised, and made a Muslim, and lived like a Muslim and prayed and practiced like one." Furthermore, Burton, "...was entitled to call himself a hāfiz, one who can recite the Qur'ān from memory."[13]: 58, 67–68, 104–108, 150–155, 161, 164 First explorations and journey to Mecca (1851–53)  "The Pilgrim", illustration from Burton's Personal Narrative (Burton disguised as "Haji Abdullah", 1853) Burton's pilgrimage to Medina and Mecca in 1853, was his realization of "the plans and hopes of many and many a year...to study thoroughly the inner life of the Moslem." Travelling through Alexandria in April, then Cairo in May, where he stayed in June during Ramadan, Burton first donned the guise of a Persian mirza, then a Sunnī "Shaykh, doctor, magician and dervish. Accompanied by an Indian boy slave called Nūr, Burton further equipped himself with a case for carrying the Qur'ān, but which instead had three compartments for his watch and compass, money, and penknife, pencils, and numbered pieces of paper for taking notes. His diary he kept in a break pocket, unseen.[4] Burton travelled onwards with a group of nomads to Suez, sailed to Yambu, and joined a caravan to Medina, where he arrived on 27 July, earning the title Zair. Departing Medina with the Damascus caravan on 31 August, Burton entered Mecca on 11 September. There, he participated in the Tawaf, travelled to Mount Arafat, and participated in the Stoning of the Devil, all the while taking notes on the Kaaba, its Black Stone, and the Zamzam Well. Departing Mecca, he journeyed to Jeddah, back to Cairo, returning to duty in Bombay. In India, Burton wrote his Personal Narrative of a Pilgrimage to El-Medinah and Meccah. Of his journey, Burton wrote, "at Mecca there is nothing theatrical, nothing that suggests the opera, but all is simple and impressive...tending, I believe, after its fashion, to good."[13]: 179–225 Motivated by his love of adventure, Burton got the approval of the Royal Geographical Society for an exploration of the area, and he gained permission from the board of directors of the East India Company to take leave from the army. His seven years in India gave Burton a familiarity with the customs and behaviour of Muslims and prepared him to attempt a Hajj (pilgrimage to Mecca and, in this case, Medina). It was this journey, undertaken in 1853, which first made Burton famous. He had planned it whilst travelling disguised among the Muslims of Sindh, and had laboriously prepared for the adventure by study and practice (including undergoing the Muslim tradition of circumcision to further lower the risk of being discovered).[21] Although Burton was certainly not the first non-Muslim European to make the Hajj (Ludovico di Varthema did this in 1503 and Johann Ludwig Burckhardt in 1815),[22] his pilgrimage is the most famous and the best documented of the time. He adopted various disguises including that of a Pashtun to account for any oddities in speech, but he still had to demonstrate an understanding of intricate Islamic traditions, and a familiarity with the minutiae of Eastern manners and etiquette. Burton's trek to Mecca was dangerous, and his caravan was attacked by bandits (a common experience at the time). As he put it, though "... neither Koran or Sultan enjoin the death of Jew or Christian intruding within the columns that note the sanctuary limits, nothing could save a European detected by the populace, or one who after pilgrimage declared himself an unbeliever".[23] The pilgrimage entitled him to the title of Hajji and to wear the green head wrap. Burton's own account of his journey is given in A Personal Narrative of a Pilgrimage to Al-Madinah and Meccah.[24][13]: 179–225 Burton sat for the examination as an Arab linguist. The examiner was Robert Lambert Playfair, who mistrusted Burton. As Professor George Percy Badger knew Arabic well, Playfair asked Badger to oversee the exam. Having been told that Burton could be vindictive, and wishing to avoid any animosity should Burton fail, Badger declined. Playfair conducted the tests; despite Burton's success living like an Arab, Playfair had recommended to the committee that Burton be failed. Badger later told Burton that "After looking [Burton's test] over, I [had] sent them back to [Playfair] with a note eulogising your attainments and ... remarking on the absurdity of the Bombay Committee being made to judge your proficiency inasmuch as I did not believe that any of them possessed a tithe of the knowledge of Arabic you did."[25] Early explorations (1854–55)  Isabel Burton In May 1854, Burton travelled to Aden in preparation for his Somaliland Expedition, supported by the Royal Geographical Society. Other members included G.E. Herne, William Stroyan, and John Hanning Speke. Burton undertook the expedition to Harar, Speke investigated the Wady Nogal, while Herne and Stroyan stayed on at Berbera. According to Burton, "A tradition exists that with the entrance of the first [white] Christian, Harar will fall." With Burton's entry, the "Guardian Spell" was broken.[13]: 219–220, 227–264 This Somaliland Expedition lasted from 29 October 1854 to 9 February 1855, with much of the time spent in the port of Zeila, where Burton was a guest of the town's Governor al-Haji Sharmakay bin Ali Salih. Burton, "assuming the disguise of an Arab merchant" called Hajji Mirza Abdullah, awaited word that the road to Harar was safe. On 29 December, Burton met with Gerard Adan in the village of Sagharrah, when Burton openly proclaimed himself an English officer with a letter for the Amīr of Harar. On 3 January 1855, Burton made it to Harar, and was graciously met by the Amir. Burton stayed in the city for ten days, officially a guest of the Amir but in reality his prisoner. The journey back was plagued by lack of supplies, and Burton wrote that he would have died of thirst had he not seen desert birds and realized they would be near water. Burton made it back to Berbera on 31 January 1855.[26][13]: 238–256 Following this adventure, Burton prepared to set out in search of the source of the Nile, accompanied by Lieutenant Speke, Lieutenant G. E. Herne and Lieutenant William Stroyan and a number of Africans employed as bearers and expedition guides. The schooner HCS Mahi delivered them to Berbera on 7 April 1855. While the expedition was camped near Berbera, his party was attacked by a group of Somali waranle ("warriors") belonging to Isaaq clan. The officers estimated the number of attackers at 200. In the ensuing fight, Stroyan was killed and Speke was captured and wounded in eleven places before he managed to escape. Burton was impaled with a javelin, the point entering one cheek and exiting the other. This wound left a notable scar that can be easily seen on portraits and photographs. He was forced to make his escape with the weapon still transfixing his head. It was no surprise then that he found the Somalis to be a "fierce and turbulent race".[27] However, the failure of this expedition was viewed harshly by the authorities, and a two-year investigation was set up to determine to what extent Burton was culpable for this disaster. While he was largely cleared of any blame, this did not help his career. He describes the harrowing attack in First Footsteps in East Africa (1856).[28][13]: 257–264 After recovering from his wounds in London, Burton travelled to Constantinople during the Crimean War, seeking a commission. He received one from General W.F. Beatson, as the chief of staff for "Beatson's Horse", popularly called the Bashi-bazouks, and based in Gallipoli. Burton returned after an incident which disgraced Beatson, and implicated Burton as the instigator of a "mutiny", damaging his reputation.[13]: 265–271 Exploring the African Great Lakes (1856–1860) In 1856, the Royal Geographical Society funded another expedition for Burton and Speke, "and exploration of the then utterly unknown Lake regions of Central Africa." They would travel from Zanzibar to Ujiji along a caravan route established in 1825 by an Arab slave and ivory merchant. The Great Journey commenced on 5 June 1857 with their departure from Zanzibar, where they had stayed at the residence of Atkins Hamerton, the British consul,[29] their caravan consisting of Baluchi mercenaries led by Ramji, 36 porters, eventually a total of 132 persons, all led by the caravan leader Said bin Salim. From the beginning, Burton and Speke were hindered by disease, malaria, fevers, and other maladies, at times both having to be carried in a hammock. Pack animals died, and natives deserted, taking supplies with them. Yet, on 7 November 1857, they made it to Kazeh, and departed for Ujiji on 14 December. Speke wanted to head north, sure they would find the source of the Nile at what he later named Victoria Nyanza, but Burton persisted in heading west.[13]: 273–297  Monument commemorating Burton and Speke's arrival in Ujiji The expedition arrived at Lake Tanganyika on 13 February 1858. Burton was awestruck by the sight of the magnificent lake, but Speke, who had been temporarily blinded, was unable to see the body of water. By this point much of their surveying equipment was lost, ruined, or stolen, and they were unable to complete surveys of the area as well as they wished. Burton was again taken ill on the return journey; Speke continued exploring without him, making a journey to the north and eventually locating the great Lake Victoria, or Victoria Nyanza, on 3 August. Lacking supplies and proper instruments, Speke was unable to survey the area properly but was privately convinced that it was the long-sought source of the Nile. Burton's description of the journey is given in Lake Regions of Equatorial Africa (1860). Speke gave his own account in The Journal of the Discovery of the Source of the Nile (1863).[30][13]: 298–312, 491–492, 500 Burton and Speke made it back to Zanzibar on 4 March 1859, and left on 22 March for Aden. Speke immediately boarded HMS Furious for London, where he gave lectures, and was awarded a second expedition by the Society. Burton arrived London on 21 May, discovering "My companion now stood forth in his new colours, and angry rival." Speke additionally published What Led to the Discovery of the Source of the Nile (1863), while Burton's Zanzibar; City, Island, and Coast was eventually published in 1872.[13]: 307, 311–315, 491–492, 500 Burton then departed on a trip to the United States in April 1860, eventually making it to Salt Lake City on 25 August. There he studied Mormonism and met Brigham Young. Burton departed San Francisco on 15 November, for the voyage back to England, where he published The City of the Saints and Across the Rocky Mountains to California.[13]: 332–339, 492 Burton and Speke "Burton and Speke" redirects here. For the novel by William Harrison, see Burton and Speke (novel).  Burton was the first European to see Lake Tanganyika A prolonged public quarrel followed, damaging the reputations of both Burton and Speke. Some biographers have suggested that friends of Speke (particularly Laurence Oliphant) had initially stirred up trouble between the two.[31] Burton's sympathizers contend that Speke resented Burton's leadership role. Tim Jeal, who has accessed Speke's personal papers, suggests that it was more likely the other way around, Burton being jealous and resentful of Speke's determination and success. "As the years went by, [Burton] would neglect no opportunity to deride and undermine Speke's geographical theories and achievements".[32] Speke had earlier proven his mettle by trekking through the mountains of Tibet, but Burton regarded him as inferior as he did not speak any Arabic or African languages. Despite his fascination with non-European cultures, some have portrayed Burton as an unabashed imperialist convinced of the historical and intellectual superiority of the white race, citing his involvement in the Anthropological Society, an organization that established a doctrine of scientific racism.[33][34] Speke appears to have been kinder and less intrusive to the Africans they encountered, and reportedly fell in love with an African woman on a later expedition.[35] The two men travelled home separately. Speke returned to London first and presented a lecture at the Royal Geographical Society, claiming Lake Victoria as the source of the Nile. According to Burton, Speke broke an agreement they had made to give their first public speech together. Apart from Burton's word, there is no proof that such an agreement existed, and most modern researchers doubt that it did. Tim Jeal, evaluating the written evidence, says the odds are "heavily against Speke having made a pledge to his former leader".[36] Speke undertook a second expedition, along with Captain James Grant and Sidi Mubarak Bombay, to prove that Lake Victoria was the true source of the Nile. Speke, in light of the issues he was having with Burton, had Grant sign a statement saying, among other things, "I renounce all my rights to publishing ... my own account [of the expedition] until approved of by Captain Speke or [the Royal Geographical Society]".[37] On 16 September 1864, Burton and Speke were scheduled to debate the source of the Nile at a meeting of the British Association for the Advancement of Science. On the day before the debate, Burton and Speke sat near each other in the lecture hall. According to Burton's wife, Speke stood up, said "I can't stand this any longer," and abruptly left the hall. That afternoon Speke went hunting on the nearby estate of a relative. He was discovered lying near a stone wall, felled by a fatal gunshot wound from his hunting shotgun. Burton learned of Speke's death the following day while waiting for their debate to begin. A jury ruled Speke's death an accident. An obituary surmised that Speke, while climbing over the wall, had carelessly pulled the gun after himself with the muzzle pointing at his chest and shot himself. Alexander Maitland, Speke's only biographer, concurs.[38] Diplomatic service and scholarship (1861–1890)  Burton in 1876 On 22 January 1861, Burton and Isabel Arundel married in a quiet Catholic ceremony although he did not adopt the Catholic faith at this time. Shortly after this, the couple were forced to spend some time apart when he formally entered the Diplomatic Service as consul on the island of Fernando Po, now Bioko in Equatorial Guinea. This was not a prestigious appointment; because the climate was considered extremely unhealthy for Europeans, Isabel could not accompany him. Burton spent much of this time exploring the coast of West Africa, documenting his findings in Abeokuta and The Cameroons Mountains: An Exploration (1863), and A Mission to Gelele, King of Dahome (1864). He described some of his experiences, including a trip up the Congo River to the Yellala Falls and beyond, in his 1876 book Two trips to gorilla land and the cataracts of the Congo.[39][13]: 349–381, 492–493 The couple were reunited in 1865 when Burton was transferred to Santos in Brazil. Once there, Burton travelled through Brazil's central highlands, canoeing down the São Francisco River from its source to the falls of Paulo Afonso.[40] He documented his experiences in The Highlands of Brazil (1869).[13] In 1868 and 1869, he made two visits to the war zone of the Paraguayan War, which he described in his Letters from the Battlefields of Paraguay (1870).[41] In 1868, he was appointed as the British consul in Damascus, an ideal post for someone with Burton's knowledge of the region and customs.[42] According to Ed Rice, "England wanted to know what was going on in the Levant," another chapter in The Great Game. Yet, the Turkish governor Mohammed Rashid 'Ali Pasha, feared anti-Turkish activities, and was opposed to Burton's assignment.[13]: 395–399, 402, 409 In Damascus, Burton made friends with Abdelkader al-Jazairi, while Isabel befriended Jane Digby, calling her "my most intimate friend." Burton also met Charles F. Tyrwhitt-Drake and Edward Henry Palmer, collaborating with Drake in writing Unexplored Syria (1872).[13]: 402–410, 492 However, the area was in some turmoil at the time with considerable tensions between the Christian, Jewish and Muslim populations. Burton did his best to keep the peace and resolve the situation, but this sometimes led him into trouble. On one occasion, he claims to have escaped an attack by hundreds of armed horsemen and camel riders sent by Mohammed Rashid Pasha, the Governor of Syria. He wrote, "I have never been so flattered in my life than to think it would take three hundred men to kill me."[43] Burton eventually suffered the enmity of the Greek Christian and Jewish communities. Then, his involvement with the Sházlis, a Sufi Muslim order among whom was a group that Burton called "Secret Christians longing for baptism," which Isabel called "his ruin." He was recalled in August 1871, prompting him to send a telegram to Isabel: "I am recalled. Pay, pack, and follow at convenience."[13]: 412–415 Burton was reassigned in 1872 to the port city of Trieste in Austria-Hungary.[44] A "broken man", Burton was never particularly content with this post, but it required little work, was far less dangerous than Damascus (as well as less exciting), and allowed him the freedom to write and travel.[45] In 1863, Burton co-founded the Anthropological Society of London with Dr. James Hunt. In Burton's own words, the main aim of the society (through the publication of the periodical Anthropologia) was "to supply travellers with an organ that would rescue their observations from the outer darkness of manuscript and print their curious information on social and sexual matters". On 13 February 1886, Burton was appointed a Knight Commander of the Order of St Michael and St George (KCMG) by Queen Victoria.[46] He wrote a number of travel books in this period that were not particularly well received. His best-known contributions to literature were those considered risqué or even pornographic at the time, which were published under the auspices of the Kama Shastra society. These books include The Kama Sutra of Vatsyayana (1883) (popularly known as the Kama Sutra), The Book of the Thousand Nights and a Night (1885) (popularly known as The Arabian Nights), The Perfumed Garden of the Shaykh Nefzawi (1886) and The Supplemental Nights to the Thousand Nights and a Night (seventeen volumes 1886–98). Published in this period but composed on his return journey from Mecca, The Kasidah[11] has been cited as evidence of Burton's status as a Bektashi Sufi. Deliberately presented by Burton as a translation, the poem and his notes and commentary on it contain layers of Sufic meaning that seem to have been designed to project Sufi teaching in the West.[47] "Do what thy manhood bids thee do/ from none but self expect applause;/ He noblest lives and noblest dies/ who makes and keeps his self-made laws" is The Kasidah's most-quoted passage. As well as references to many themes from Classical Western myths, the poem contains many laments that are accented with fleeting imagery such as repeated comparisons to "the tinkling of the Camel bell" that becomes inaudible as the animal vanishes in the darkness of the desert.[48] Other works of note include a collection of Hindu tales, Vikram and the Vampire (1870); and his uncompleted history of swordsmanship, The Book of the Sword (1884). He also translated The Lusiads, the Portuguese national epic by Luís de Camões, in 1880 and, the next year, wrote a sympathetic biography of the poet and adventurer. The book The Jew, the Gipsy and el Islam was published posthumously in 1898 and was controversial for its criticism of Jews and for its assertion of the existence of Jewish human sacrifices. Burton's investigations into this had provoked hostility from the Jews of Damascus. The manuscript of the book included an appendix discussing the topic in more detail, but by the decision of his widow, it was not included in the book when published.[4] Death  Richard Burton's Tomb at Mortlake, south west London, June 2011.  Close up of inscription on the tomb. Burton died in Trieste early on the morning of 20 October 1890 of a heart attack. His wife Isabel persuaded a priest to perform the last rites, although Burton was not a Catholic, and this action later caused a rift between Isabel and some of Burton's friends. It has been suggested that the death occurred very late on 19 October and that Burton was already dead by the time the last rites were administered. On his religious views, Burton called himself an atheist, stating he was raised in the Church of England which he said was "officially (his) church".[49] Isabel never recovered from the loss. After his death she burned many of her husband's papers, including journals and a planned new translation of The Perfumed Garden to be called The Scented Garden, for which she had been offered six thousand guineas and which she regarded as his "magnum opus". She believed she was acting to protect her husband's reputation, and that she had been instructed to burn the manuscript of The Scented Garden by his spirit, but her actions were controversial.[50] However, a substantial quantity of his written materials have survived, and are held by the Huntington Library in San Marino, California, including 21 boxes of his manuscripts, 24 boxes of correspondence, and other material.[51] Isabel wrote a biography in praise of her husband.[52] The couple are buried in a tomb in the shape of a Bedouin tent, designed by Isabel,[53] in the cemetery of St Mary Magdalen Roman Catholic Church Mortlake in southwest London.[54] The coffins of Sir Richard and Lady Burton can be seen through a window at the rear of the tent, which can be accessed via a short fixed ladder. Next to the lady chapel in the church there is a memorial stained-glass window to Burton, also erected by Isabel; it depicts Burton as a medieval knight.[55] Burton's personal effects and a collection of paintings, photographs and objects relating to him are in the Burton Collection at Orleans House Gallery, Twickenham.[56] Among these is a small quartz stone from Mesopotamia, inscribed in supposed Kufic script, which has thus far resisted decipherment by experts.[57][58] |

経歴 生い立ちと教育(1821年~1841年) バートンは1821年3月19日21時30分にデボン州トーキーで生まれた。自伝では、ハートフォードシャー州エルストリーにあるバーハム・ハウスの実家 で生まれたと誤って主張している[6][7]。1821年9月2日に [8] 彼の父親、第36連隊のジョセフ・ネッターヴィル・バートン中佐は、アイルランド生まれのイギリス陸軍士官で、母方の家系であるトゥアムのキャンベル家を 通じて、ヘンリー・ピアード・ドリスコル中佐とリチャード・グレイブス夫人の従兄弟であった。リチャードの母マーサ・ベイカーは、ハートフォードシャー州 バーハム・ハウスの裕福な地主リチャード・ベイカー(1762年~1824年)の娘であり、共同相続人であった。バートンには、マリア・キャサリン・エリ ザベス・バートン(ヘンリー・ウィリアム・スティステッド少将と結婚)とエドワード・ジョセフ・ネッターヴィル・バートンという2人の兄弟がおり、それぞ れ1823年と1824年に生まれた[9]。 バートンの家族は、彼の幼少期には各地を転々とし、さまざまな家庭教師を雇って彼を教育した。1825年には、一家はフランスのトゥールに移住した。 1829年、バートンはチャールズ・デラフォス牧師が運営するサリー州リッチモンドのグリーンにある私立学校に入学し、正式な教育を受けるようになった [10]。バートンの家族はイギリス、フランス、イタリアを転々としていた。バートンは語学を学ぶ才能があり、フランス語、イタリア語、ナポリ語、ラテン 語、そしていくつかの方言をすぐに習得した。青年時代、彼はロマ人の少女と関係を持ち、ロマ語の基礎を学んだと言われている。青年期の放浪生活は、バート ンに生涯を通じて自分を部外者であると考えるよう促したのかもしれない。 彼自身の言葉によれば、「汝の男らしさが命じることを行え。汝自身以外から喝采を期待するな」[11] バートンは1840年11月19日、オックスフォード大学トリニティ・カレッジに入学した。大学に部屋を借りる前に、彼はラドクリフ病院 (Radcliffe Infirmary)の医師であったウィリアム・アレクサンダー・グリーンヒル(William Alexander Greenhill)の家に短期間住んでいた。ここで彼は、教区役員がグリーンヒルであったジョン・ヘンリー・ニューマン(John Henry Newman)と出会った。 彼の知性と能力にもかかわらず、バートンは教師や同級生から反感を買っていた。最初の学期中、彼は他の学生がバートンの口ひげをからかった後、その学生に 決闘を申し込んだと言われている。バートンはアラビア語を勉強するなど、言語への興味を満足させ続けた。また、鷹狩りやフェンシングの訓練にも時間を費や した。1842年4月、彼は大学の規則に違反して故意に障害物競走に参加し、その後、学生はこのようなイベントに参加することを許可されるべきだと大学の 当局に大胆にも伝えた。単に「謹慎」処分(復学の可能性を残して停学処分)となることを期待していたバートンは、実際にはトリニティ・カレッジから永久追 放処分を受けた[12]。 バートンが在学中について語るエド・ライスによると、 「彼は、イギリス特有の作り物のラテン語ではなく、本物のラテン語、つまりローマ字ラテン語を話して、学長の怒りを買った。また、マルセイユのギリシャ商 人から学んだアテネ訛りのギリシャ語や古典的な形式のギリシャ語も話した。このような言語の偉業は、バートンの優れた聴力と記憶力の賜物であった。という のも、彼はイタリアと南フランスに滞在していたとき、まだ10代前半だったのだ。 軍歴(1842年~1853年  「ミルザ・アブドゥラ・ザ・ブシュリ」というペルシア人の偽名で変装したバートン( 1849年~1850年頃 彼自身の言葉によると、「1日6ペンスで狙撃される以外に何の役にも立たない」[14] バートンは、すでにメンバーであった元大学の同級生の勧めで、東インド会社の軍隊に入隊した。彼は第一次アフガン戦争で戦いたいと思っていたが、彼がイン ドに到着する前に紛争は終結していた。彼はグジャラートを拠点とし、チャールズ・ジェームズ・ネイピア将軍が指揮する第18ボンベイ・ネイティヴ歩兵連隊 に配属された[15]。インド滞在中に、彼はヒンディー語、グジャラート語、パンジャーブ語、シンド語、サライク語、マラーティー語、ペルシア語、アラビ ア語に堪能になった。ヒンドゥー文化の研究は、「私のヒンドゥー教の先生が、私がジャネオ(バラモン教の糸)を身につけることを正式に許可した」[16] ほどに進んでいた。ヒム・チャンドは、彼のゴートラ(氏族)の師であり、ナガール・ブラフミン(バラモン教の聖職者階級)であったが、背教者であった可能 性がある[17]。バートンは、インドの文化や宗教に文書化された関心を持ち(積極的に参加もした)[18]、これは他の兵士たちとは一線を画す彼の多く の特異な習慣のひとつであった。軍隊に所属していた間、彼は猿の言葉を習得しようと、飼いならされた猿の大群を飼育し、60の「単語」を習得した[19] [13]: 56–65 。また、彼は「ラフ・ディック」というあだ名もつけられた[13]: 218 エド・ライスによると、「バートンはインドでの7年間を無駄に過ごしたと考えていた」という。しかし、「彼はすでに6つの言語の公式試験に合格しており、 さらに2つの言語を勉強中であった。非常に有能であった」と。彼の宗教的経験は多岐にわたり、カトリックの礼拝に出席したり、ナーガール・ブラフミン教徒 になったり、シーク教徒になったり、イスラム教に改宗したり、カディリ・スーフィズムのチルラーに参加したりした。バートンのイスラム教への信仰につい て、エド・ライス氏は「こうして彼は割礼を受け、イスラム教徒となり、イスラム教徒のように暮らし、祈りを捧げ、イスラム教徒のように実践した」と述べて いる。さらに、バートンは「クルアーンを暗記して朗誦できる者、すなわちハーフィズを自称する権利があった」[13]: 58, 67–68, 104–108, 150–155, 161, 164 最初の探検とメッカへの旅(1851年~1853年  「巡礼者」 イラストはバートンの『私的物語』より(1853年、バートンは「ハジ・アブドラ」に扮装) 1853年のバートンのメディーナとメッカへの巡礼は、「長年にわたり多くの人々が抱いてきた計画と希望、すなわちイスラム教徒の内面を徹底的に研究する という希望」を実現するものだった。4月にアレクサンドリアを、5月にカイロを旅し、6月のラマダンにはカイロに滞在したバートンは、まずペルシャのミル ザ、次にスンニ派の「シェイク(イスラム教聖職者)、医師、魔術師、ダーヴィッシュ」に変装した。ヌールという名のインド人の少年奴隷を連れていたバート ンは、コーランを入れるためのケースを携行したが、そのケースには時計とコンパス、お金、そしてナイフ、鉛筆、メモを取るための番号付き紙を入れる3つの 仕切りがあった。日記は、見えないようにポケットに忍ばせていた[4]。バートンは遊牧民の集団とともにスエズまで移動し、ヤンブーまで船で移動し、メ ディナ行きのキャラバンに加わり、7月27日に到着した。そこで「ザイル」という称号を得た。8月31日、ダマスカス行きのキャラバンとともにメディナを 出発し、バートンは9月11日にメッカに到着した。そこで、彼はタワフに参加し、アラファ山へ行き、悪魔の石打ちに参加した。その間、カーバ、黒い石、ザ ムザムの井戸についてメモを取っていた。メッカを出発し、彼はジェッダへ行き、カイロに戻り、ボンベイでの任務に戻った。インドでは、バートンは『エル・ メディナとメッカへの巡礼の個人的な物語』を書いた。「メッカには演劇的な要素やオペラを思わせるものは何もないが、すべてがシンプルで印象的だ。私は、 メッカのスタイルは良い方向に進んでいると信じている」とバートンは旅について書いている[13]: 179–225 冒険好きのバートンは、王立地理学会からこの地域を調査する許可を得、さらに東インド会社の取締役会の許可を得て軍を離れることができた。7年間のインド 滞在で、バートンはイスラム教徒の習慣や行動に精通し、メッカ巡礼(ハッジ)に挑戦する準備ができた。1853年に敢行したこの旅が、バートンを初めて有 名にした。彼はシンド州のイスラム教徒に紛れて旅をしながらこの計画を立て、冒険の準備に苦労して取り組んだ(発見されるリスクをさらに下げるために、イ スラム教徒の伝統である割礼を受けることもその準備に含まれていた)。[21] バートンがハッジを行った最初の非 (1503年にルドヴィーコ・ディ・ヴァルテマ、1815年にヨハン・ルートヴィヒ・ブルクハルトがハッジを行った)。[22] 彼の巡礼は当時最も有名で、最もよく記録されたものである。彼は、話し方の癖をカバーするためにパシュトゥン族の変装など、さまざまな変装を試みたが、複 雑なイスラムの伝統を理解し、東洋の習慣や礼儀作法に精通していることを証明しなければならなかった。バートンのメッカへの旅は危険を伴い、彼の隊商は盗 賊に襲われた(当時、よくあることだった)。彼自身の言葉を借りれば、「コーランもスルタンも、聖域の境界を示す柱の列に侵入したユダヤ教徒やキリスト教 徒の殺害を命じてはいないが、民衆に発見されたヨーロッパ人、あるいは巡礼後に無神論者であると宣言したヨーロッパ人を救うことはできなかった」[23] ということだ。巡礼者はハッジの称号を与えられ、緑色の頭巾を被ることができる。バートンの巡礼の旅の体験談は、『アル・マディーナとメッカへの巡礼の個 人的な物語』に記されている[24][13]: 179–225 バートンはアラブ語学者として試験を受けた。試験官はバートンを信用していなかったロバート・ランバート・プレイフェアだった。ジョージ・パーシー・バ ジャー教授がアラビア語に精通していたため、プレイフェアはバジャーに試験監督を依頼した。バートンが執念深い人物である可能性があることを伝えられ、 バートンが不合格になった場合に敵意を抱かれることを避けたいと考えたバジャーは、この申し出を断った。プレイフェアが試験を実施したが、バートンがアラ ブ人のように振る舞って成功を収めたにもかかわらず、プレイフェアはバートンを不合格にするよう委員会に勧告していた。バジャーは後にバートンに、 「(バートンのテストを)確認した後、(プレイフェアに)あなたの業績を称賛し、...私が彼らのうちの誰一人として、あなたが持つアラビア語の知識の十 分の一も持っていないと信じていない以上、ボンベイ委員会があなたの能力を判断することの不合理性について言及したメモを添えて、テストを返送しました」 と伝えた。私は、彼らの中にあなたほどのアラビア語の知識を持っている者は一人もいないと信じていたからだ。」[25] 初期の探検(1854年~1855年)  イザベル・バートン 1854年5月、バートンは王立地理学会の支援を受けてソマリランド探検の準備のためアデンへ旅立った。他のメンバーには、G.E.ハーネ、ウィリアム・ ストロヤン、ジョン・ハンニング・スペークがいた。バートンはハラールへの遠征を行い、スペークはワディ・ノガルを調査し、ハーネとストロヤンはベルベラ に残った。バートンによると、「最初の(白人の)キリスト教徒が入国すると、ハラールは滅びる」という言い伝えがある。バートンの到着により、「守護の呪 文」は解かれた。 このソマリランド探検は、1854年10月29日から1855年2月9日まで続き、その大半の時間はゼイラ港で過ごされた。バートンは、この町の知事ア ル・ハジ・シャルマカイ・ビン・アリ・サリフのゲストとして迎えられていた。バートンは「アラブ商人」の変装をして、ハジ・ミルザ・アブドゥラと名乗り、 ハラールへの道が安全であるとの知らせを待っていた。12月29日、バートンはサッガラの村でジェラルド・アダンと会い、自らをハラールのアミール宛の手 紙を持つ英国軍将校であると公言した。1855年1月3日、バートンはハラールに到着し、アミールに丁重にもてなされた。バートンは10日間その街に滞在 し、アミールの公式な客人として迎えられたが、実際には囚人のような扱いを受けた。帰路は物資不足に悩まされ、バートンは砂漠の鳥を見て、それが水辺に近 づいていることに気づかなかったら、喉の渇きで死んでいただろう、と書いている。バートンは1855年1月31日にベルベラに戻った[26][13]: 238–256 この冒険の後、バートンは、スペーク中尉、ハーネ中尉、ストロイアン中尉、そして荷物を運ぶ者や探検の案内役として雇われた多数のアフリカ人を伴って、ナ イル川の源流を探しに旅立つ準備をした。1855年4月7日、スクーナー船「HCSマヒ号」が彼らをベルベラに運んだ。探検隊がベルベラ近郊で野営中、イ サアク氏族に属するソマリ族のワランレ(戦士)の一団に襲撃された。将校たちは襲撃者の数を200人と見積もった。この戦闘でストランは命を落とし、ス ピークは捕虜となり、11か所を負傷してからようやく脱出に成功した。バートンは槍で突き刺され、槍先が片方の頬からもう片方の頬に突き刺さった。この傷 跡は、肖像画や写真でもはっきりと確認できるほど目立つものだった。彼は、頭に突き刺さったままの槍を持って逃げざるを得なかった。そのため、彼がソマリ 人を「獰猛で乱暴な民族」とみなしていたのも当然のことだった[27]。しかし、この探検の失敗は当局から厳しく見られ、2年間にわたる調査が行われ、 バートンがこの惨事にどの程度責任があるかが問われた。結局、彼は非難されることはなかったが、このことは彼のキャリアには何のプラスにもならなかった。 彼は『東アフリカへの第一歩』(1856年)の中で、この恐ろしい襲撃について述べている。[28][13]: 257–264 ロンドンで傷を癒した後、バートンはクリミア戦争中のコンスタンティノープルに旅し、任務を求めた。彼は、ガリポリに本拠地を置き、一般にバシ・バズーク と呼ばれた「ビートソンの騎兵隊」の参謀長であるW.F. ビートソン将軍から任務を任された。バートンは、ベアトソンの不祥事を引き起こし、バートンを「反乱」の首謀者として巻き込み、自身の評判を傷つけた事件 の後、帰国した[13]: 265–271 アフリカのグレートレイクを探検(1856年~1860年 1856年、王立地理学会はバートンとスペークの新たな探検に資金を提供し、「当時まったく知られていなかった中部アフリカの湖地域の探検」を行った。彼 らは、1825年にアラブ人の奴隷と象牙商人が開設したキャラバンルートに沿って、ザンジバルからウジジまで旅をした。1857年6月5日、ザンジバルを 出発した。彼らは、英国領事アトキンス・ハマートンの邸宅に滞在していた[29]。キャラバンは、ラムジ率いるバルーチ人傭兵36人、ポーター36人、総 勢132人で構成されており、キャラバンのリーダーであるサイード・ビン・サリムが指揮していた。当初から、バートンとスピークは病気、マラリア、熱病、 その他の病気に悩まされ、時には2人ともハンモックで運ばれなければならなかった。家畜が死に、原住民が物資を持って逃げ出した。それでも、1857年 11月7日、彼らはカゼに到着し、12月14日にウジジに向けて出発した。スピークは北へ向かい、後にビクトリア・ニャンザと名付けた場所でナイル川の源 流を発見することを望んでいたが、バートンは西へ向かうことにこだわった[13]: 273–297  バートンとスピークのウジジ到着を記念するモニュメント 探検隊は1858年2月13日にタンガニーカ湖に到着した。バートンは壮大な湖の景色に圧倒されたが、一時的に失明していたスペークは湖面を見ることがで きなかった。この時点で、彼らの測量機器の多くは紛失、破損、または盗難に遭っており、彼らは思うように地域の調査を完了することができなかった。バート ンは帰路で再び体調を崩したが、スペークは彼なしで探検を続け、北へ向かい、最終的に8月3日にビクトリア湖(ビクトリア・ニャンザ湖)を発見した。 スペークは物資や適切な器具が不足していたため、その地域を適切に調査することはできなかったが、そこは長い間探し求めていたナイル川の源流であると個人 的に確信していた。 バートンによるこの旅の記述は『赤道アフリカの湖水地方』(1860年)に収録されている。スピークは『ナイル川源流発見記』(1863年)に自身の記録 を残している[30][13]: 298–312, 491–492, 500 バートンとスピークは1859年3月4日にザンジバルに戻った後、3月22日にアデンに向けて出発した。スピークはすぐにロンドン行きの軍艦フューリアス 号に乗り込み、そこで講演を行い、協会から2回目の探検の許可を得た。バートンは5月21日にロンドンに到着し、「私の仲間は新たな姿で立ちはだかり、 怒ったライバルが現れた」と記している。スピークは『ナイル河源の発見に至るまで』(1863年)を出版し、一方、バートンの『ザンジバル:都市、島、海 岸』は最終的に1872年に出版された[13]: 307, 311–315, 491–492, 500 バートンはその後、1860年4月にアメリカへの旅に出発し、8月25日にソルトレイクシティに到着した。そこで彼はモルモン教を学び、ブリガム・ヤング と出会った。バートンは11月15日にサンフランシスコを出航し、イギリスへの帰途についた。そして『聖徒の街』と『ロッキー山脈を越えてカリフォルニア へ』を出版した[13]: 332–339, 492 バートンとスペーク 「バートンとスペーク」はここにリダイレクトされます。ウィリアム・ハリソンの小説については「バートンとスペーク (小説)」を参照してください。  バートンはタンガニーカ湖を初めて目にしたヨーロッパ人である その後、長引く論争が続き、バートンとスピークの評判を傷つけた。一部の伝記作家は、スピークの友人(特にローレンス・オリファント)が当初、2人の間に トラブルを巻き起こしたと指摘している[31]。バートンの支持者たちは、スピークがバートンの指導的役割を嫌っていたと主張している。スピークの個人文 書を入手したティム・ジールは、むしろスピークの決意と成功に嫉妬し、憤慨していたのはバートンの方だった可能性が高いと示唆している。「年月が経つにつ れ、(バートンは)スピークの地理学説や業績を嘲笑し、貶める機会を見逃さなかった」。[32] スピークはそれ以前に、チベットの山々をトレッキングすることで実力を証明していたが、バートンは彼がアラビア語やアフリカの言語を一切話せなかったこと から、彼を劣った存在だと考えていた。ヨーロッパ以外の文化に魅了されていたにもかかわらず、バートンは、人種差別主義の教義を確立した人類学会への関与 を理由に、白人種の歴史的・知的優位性を確信する恥知らずな帝国主義者であると評する者もいる[33][34]。一方、スピークは出会ったアフリカ人に対 してより優しく、干渉的ではなかったようであり、後の探検でアフリカ人女性と恋に落ちたとも伝えられている[35]。 2人は別々に帰国した。スピークは先にロンドンに戻り、王立地理学会で講演を行い、ビクトリア湖をナイル川の源流であると主張した。バートンによると、ス ピークは2人で初めて行う講演を行うという約束を破ったという。バートンの言葉以外に、そのような約束が存在したという証拠はなく、現代のほとんどの研究 者はその約束が存在したことに疑問を抱いている。ティム・ジールは、証拠となる文書を検討した結果、「スピークがかつての指導者に誓約を交わした可能性は 極めて低い」と述べている[36]。 スピークは、ヴィクトリア湖がナイル川の真の源流であることを証明するために、ジェームズ・グラント大尉とシディ・ムバラク・ボンベイとともに2度目の探 検を行った。スピークはバートンとの確執を考慮し、グラントに「私は、スピーク船長または(王立地理学会)の承認が得られるまでは、(探検の)私の報告を 出版する権利を放棄する」などとする声明に署名させた[37]。 1864年9月16日、バートンとスピークは、英国科学振興協会の会合でナイル川の源流について討論する予定だった。討論会の前日に、バートンとスピーク は講堂で隣り合わせの席に座っていた。バートンの妻によると、スピークは立ち上がって「もう耐えられない」と言い残し、突然講堂を後にした。その日の午 後、スピークは近くの親戚の所有地で狩猟に出かけた。彼は石壁近くで倒れているところを発見されたが、狩猟用の散弾銃で撃たれて致命傷を負っていた。バー トンは翌日に、討論会の開始を待っている間にスピークの死を知った。陪審はスピークの死を事故と裁定した。死亡記事では、スピークが塀を乗り越える際に、 銃口を自分の胸に向けて不用意に銃を引き、自分を撃ったのではないかと推測された。アレクサンダー・メイトランドは、スピークの唯一の伝記作家であるが、 この説に同意している[38]。 外交官および学者としての活動(1861年~1890年  1876年のバートン 1861年1月22日、バートンとイザベル・アランデルは、カトリックの静かな式で結婚したが、バートンはこの時点ではカトリックの信仰は採用していな かった。その後まもなく、夫妻はしばらく別居を余儀なくされた。というのも、彼はフェルナンド・ポ島(現在の赤道ギニアのビオコ島)の領事として正式に外 交官となったためである。これは名誉ある任命ではなかった。なぜなら、この気候はヨーロッパ人にとって非常に不健康であるとされていたため、イザベルは彼 について行くことができなかった。バートンはこの間、西アフリカの海岸を探検し、その発見を『Abeokuta and The Cameroons Mountains: An Exploration』(1863年)と『A Mission to Gelele, King of Dahome』(1864年)に記した。『西アフリカ探検』(1863年)や『ダホメ王ゲレレへの使節』(1864年)に、その成果がまとめられている。 彼は、コンゴ川を遡ってイェララ滝やその先まで行った旅など、いくつかの経験を1876年の著書『ゴリラの国とコンゴの滝への2回の旅』で記している [39][13]: 349–381, 492–493 夫妻は、バートンがブラジルのサントスに転勤した1865年に再会した。そこへ着いたバートンは、ブラジルの中央高地を旅し、サンフランシスコ川をカヌー で源流からパウロ・アフォンソの滝まで下った[40]。彼はその経験を『ブラジルの高地』(1869年)に記した[13]。 1868年と1869年には、彼はパラグアイ戦争の戦場へ2度足を運び、その様子を 『パラグアイ戦場の書簡』(1870年)で描写している。 1868年、彼はダマスカスのイギリス領事に任命された。この地域や習慣に精通していたバートンにとって理想的なポストであった。エド・ライスによると、 「イギリスはレバントで何が起こっているのかを知りたがっていた」という。しかし、トルコ総督のムハンマド・ラシード・アリー・パシャは反トルコ活動を恐 れており、バートンの任務に反対していた[13]: 395–399, 402, 409 ダマスカスでバートンはアブデルカデル・アル=ジャザイリと友人になり、イザベルはジェーン・ディグビーと親しくなり、彼女を「最も親しい友人」と呼ん だ。また、バートンはチャールズ・F・ティルウィット=ドレイクとエドワード・ヘンリー・パーマーにも出会い、ドレイクと共同で『未踏のシリア』 (1872年)を執筆した[13]: 402–410, 492 しかし、当時この地域はキリスト教徒、ユダヤ教徒、イスラム教徒の間でかなりの緊張関係があり、混乱状態にあった。バートンは平和を維持し、事態の解決に 全力を尽くしたが、それが時にトラブルを招くことにもなった。ある時、彼はシリア総督ムハンマド・ラシッド・パシャが差し向けた数百人の武装した騎馬隊と ラクダ乗りによる襲撃から逃れたと主張している。彼は「私を殺すのに300人もの男が必要だなんて、人生でこれほどまでにちやほやされたことはない」と書 いている[43]。結局、バートンはギリシャ系キリスト教徒とユダヤ教徒のコミュニティの敵意に苦しむことになった。そして、シャズリ派というスーフィー 派のイスラム教徒の教団との関わりから、バートンは「洗礼を切望する秘密のキリスト教徒」と呼ぶグループと関わり、イザベルはそれを「彼の破滅」と呼ん だ。1871年8月に彼は召還され、イザベルに「私は召還された。都合の良い時に、給料を受け取り、荷物をまとめ、ついて来い」と電報を打った[13]: 412–415 バートンは1872年にオーストリア・ハンガリー帝国の港湾都市トリエステに再赴任した[44]。 1863年、バートンはジェームズ・ハント博士とともにロンドン人類学会を設立した。バートンの言葉によると、この学会(定期刊行物 『Anthropologia』の発行を通じて)の主な目的は、「旅行者に、彼らの観察を原稿や活字の闇から救い出し、社会や性に関する興味深い情報を印 刷する機関を提供すること」であった。1886年2月13日、バートンはヴィクトリア女王から聖マイケル・聖ジョージ勲章ナイト・コマンダー(KCMG) の称号を授与された[46]。 この時期にバートンは多くの旅行記を執筆したが、特に高い評価は得られなかった。文学界への彼の最も有名な貢献は、当時きわどい、あるいはポルノ的とさえ 考えられていたもので、カーマ・シャストラ協会の後援を受けて出版された。これらの本には、『ヴァツヤヤーナのカーマスートラ』(1883年)(一般に 『カーマスートラ』として知られている)、『千夜一夜物語』(1885年)(一般に『アラビアンナイト』として知られている)、『シェイク・ネフザウィの 香りの庭』(1886年)、『千夜一夜物語の補遺』(1886年から1898年にかけて全17巻)などがある。 この時期に出版されたが、メッカからの帰路で書かれた『カシーダ』[11]は、バートンがベクタシ派スーフィーであったことの証拠として引用されている。 バートンは意図的にこの詩を翻訳として発表したが、詩とそれに付随する彼の注釈や解説には、西洋にスーフィの教えを浸透させることを目的としたと思われる スーフィの教えが幾重にも織り込まれている[47]。「汝の男らしさが命じることを行え。/ 賞賛を期待するのは自分自身以外にはあるまい。/ 自ら定めた掟を守り、掟を自ら作る者が最も高潔に生き、最も高潔に死ぬ」は、『カスィーダ』の中で最も引用される一節である。西洋の古典的神話に由来する 多くのテーマが引用されているだけでなく、この詩には、ラクダが砂漠の闇に消えるにつれて聞こえなくなる「ラクダの鈴の音」への繰り返し言及など、儚いイ メージを強調した嘆きが数多く含まれている [48] その他の注目すべき作品には、ヒンドゥー教の物語集『ヴィクラムと吸血鬼』(1870年)や、未完に終わった剣術の歴史書『剣の書』(1884年)などが ある。また、1880年にはルイス・デ・カモンイスのポルトガル国民叙事詩『ルシアード』を翻訳し、翌年には詩人であり冒険家でもあったカモンイスの伝記 を執筆した。1898年に死後出版された『ユダヤ人、ジプシー、イスラム教徒』は、ユダヤ人に対する批判やユダヤ教徒の人身御供の存在を主張した内容から 物議を醸した。バートンがこの件について調査を行ったことが、ダマスカスのユダヤ人から敵意を買っていた。この本の原稿には、このテーマについてより詳し く論じた付録が含まれていたが、未亡人の判断により、出版時にはこの付録は含まれなかった[4]。 死  2011年6月、ロンドン南西部のモートレイクにあるリチャード・バートンの墓。  墓の銘文の拡大写真。 バートンは1890年10月20日早朝、トリエステで心臓発作により死去した。彼の妻イザベルは、バートンがカトリック信者ではなかったにもかかわらず、 司祭に最後の儀式を行うよう説得した。この行為は後にイザベルとバートンの友人たちとの間に亀裂を生むこととなった。10月19日の深夜に死亡し、最後の 儀式が行われる頃にはバートンはすでに死亡していたという説もある。自身の宗教観について、バートンは自らを無神論者と呼び、自分が育った英国国教会を 「公式に(自分の)教会」だと言っていた[49]。 イザベルは夫の死から立ち直ることができなかった。夫の死後、彼女は日記や『香りの庭』の新訳『香りの庭』など、夫の多くの書類を燃やした。この新訳には 6,000ギニーの報酬が提示されており、イザベルは夫の「最高傑作」と考えていた。彼女は夫の評判を守るために行動していると信じており、彼の霊から 『香りの庭』の原稿を燃やすように指示されたと考えていたが、彼女の行動は物議を醸した[50]。しかし、彼の著作の相当な量が現存しており、カリフォル ニア州サンマリノのハンティントン図書館に保管されている。これには、彼の原稿21箱、手紙24箱、その他の資料が含まれている[51]。 イザベルは夫を称える伝記を書いた[52]。 夫妻は、ロンドン南西部のセント・メアリー・マグダレン・ローマ・カトリック教会モートレイク墓地に、イザベルが設計したベドウィンのテントの形をした墓 に埋葬されている[53]。テントの後ろの窓から、サー・リチャード・バートンとレディ・バートンの棺が見える。テントには短い固定梯子でアクセスでき る。教会の婦人礼拝堂の隣には、イザベルが建立したバートンを記念するステンドグラスの窓がある。中世の騎士としてバートンが描かれている[55]。バー トンの遺品や、彼に関連する絵画、写真、品々のコレクションは トゥイッケナムのオルレアン・ハウス・ギャラリーにあるバートン・コレクションに収められている。これらのコレクションの中には、メソポタミア産の小さな 水晶石があり、クフ文字と推定される文字が刻まれているが、専門家による解読はこれまで成功していない[57][58]。 |

| Kama Shastra Society Burton had long had an interest in sexuality and some erotic literature. However, the Obscene Publications Act of 1857 had resulted in many jail sentences for publishers, with prosecutions being brought by the Society for the Suppression of Vice. Burton referred to the society and those who shared its views as Mrs Grundy. A way around this was the private circulation of books amongst the members of a society. For this reason Burton, together with Forster Fitzgerald Arbuthnot, created the Kama Shastra Society to print and circulate books that would be illegal to publish in public.[59] One of the most celebrated of all his books is his translation of The Book of the Thousand Nights and a Night (commonly called The Arabian Nights in English after early translations of Antoine Galland's French version) in ten volumes (1885), with seven further volumes being added later. The volumes were printed by the Kama Shastra Society in a subscribers-only edition of one thousand with a guarantee that there would never be a larger printing of the books in this form. The stories collected were often sexual in content and were considered pornography at the time of publication. In particular, the Terminal Essay in volume 10 of the Nights contained a 14,000-word essay entitled "Pederasty" (Volume 10, section IV, D), at the time a synonym for homosexuality (as it still is, in modern French). This was and remained for many years the longest and most explicit discussion of homosexuality in any language. Burton speculated that male homosexuality was prevalent in an area of the southern latitudes named by him the "Sotadic zone".[60] Perhaps Burton's best-known book is his translation of The Kama Sutra. It is untrue that he was the translator since the original manuscript was in ancient Sanskrit, which he could not read. However, he collaborated with Forster Fitzgerald Arbuthnot on the work and provided translations from other manuscripts of later translations. The Kama Shastra Society first printed the book in 1883 and numerous editions of the Burton translation are in print to this day.[59] His English translation from a French edition of the Arabic erotic guide The Perfumed Garden was printed as The Perfumed Garden of the Cheikh Nefzaoui: A Manual of Arabian Erotology (1886). After Burton's death, Isabel burnt many of his papers, including a manuscript of a subsequent translation, The Scented Garden, containing the final chapter of the work, on pederasty. Burton all along intended for this translation to be published after his death, to provide an income for his widow.[61] |

カーマ・シャストラ協会 バートンは、かねてから性愛や一部のエロティックな文学に興味を持っていた。しかし、1857年のわいせつ出版禁止法により、出版社の多くが禁固刑に処さ れ、悪徳撲滅協会による起訴が行われた。バートンは、この協会とその見解に賛同する人々を「ミセス・グランディ」と呼んだ。この状況を回避する方法とし て、協会の会員の間で書籍を個人的に流通させるという方法があった。そのため、バートンはフォスター・フィッツジェラルド・アーバスノットとともに、公に 出版することが違法となる書籍を印刷・流通させることを目的としたカーマ・シャストラ協会を設立した[59]。 バートンの著作の中でも最も有名なものの1つは、『千夜一夜物語』(アントワーヌ・ギャランドのフランス語版が最初に翻訳された後、英語では『アラビアン ナイト』として知られるようになった)の翻訳である。10巻本(1885年)で、後にさらに7巻が追加された。この本は、カマ・シャストラ協会によって 1,000部限定で出版された。この形態での増刷は決してないことが保証されていた。収録された物語は、しばしば性的な内容であり、出版当時はポルノグラ フィーとみなされていた。特に、『千夜一夜物語』第10巻の「終章」には、「Pederasty(ペダレスト)」と題された14,000語に及ぶエッセイ が収められている(第10巻、第4部、D)。これは当時、同性愛と同義語であった(現代フランス語でも同様)。これは、あらゆる言語において、同性愛につ いて最も長く、最も露骨に論じたものであり、長年にわたってその地位を維持していた。バートンは、彼が「ソタディック・ゾーン」と名付けた南緯度の地域で は、男性の同性愛が広まっていたのではないかと推測している[60]。 バートンが書いた本の中で最もよく知られているのは、『カーマスートラ』の翻訳だろう。 原文が古代サンスクリット語で書かれており、バートンはそれを読むことができなかったため、彼が翻訳者だったというのは事実ではない。 しかし、彼はフォスター・フィッツジェラルド・アーバスノットと共同で作業を行い、後の翻訳の他の写本からの翻訳を提供した。1883年にカーマ・シャス トラ協会が最初に出版し、バートン訳は今日まで数多くの版が印刷されている[59]。 アラビア語のエロティックガイド『香りの庭』のフランス語版からのバートンによる英語訳は、『シェイク・ネフザウイの香りの庭:アラブのエロトロジー入 門』(1886年)として出版された。バートンの死後、イザベルは、その後の翻訳『香りの庭』の原稿を含むバートンの多くの書類を燃やした。この原稿に は、同作の最終章である少年愛に関する章が含まれていた。バートンは、死後、この翻訳を出版し、未亡人に収入を提供することをずっと意図していた [61]。 |

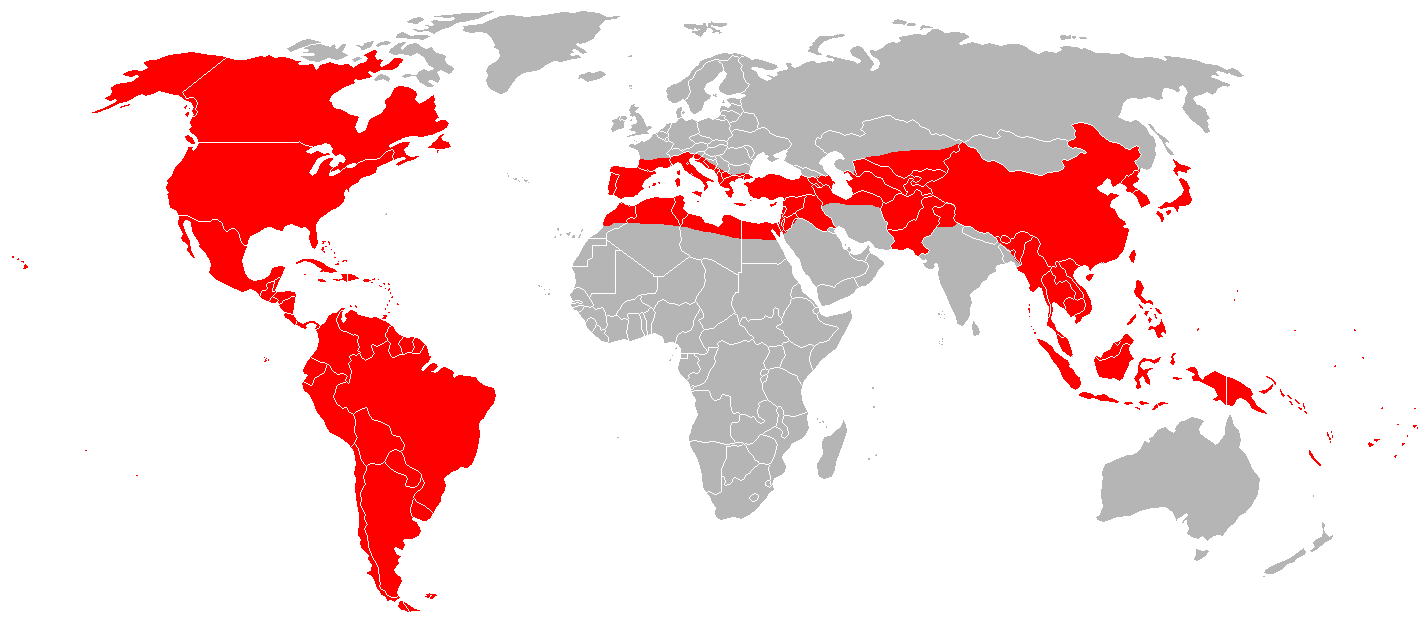

Scandals Burton in later life Burton's writings are unusually open and frank about his interest in sex and sexuality. His travel writing is often full of details about the sexual lives of the inhabitants of areas he travelled through. Burton's interest in sexuality led him to make measurements of the lengths of the penises of male inhabitants of various regions, which he includes in his travel books. He also describes sexual techniques common in the regions he visited, often hinting that he had participated, hence breaking both sexual and racial taboos of his day. Many people at the time considered the Kama Shastra Society and the books it published scandalous.[63] Biographers disagree on whether or not Burton ever experienced homosexual sex (he never directly acknowledges it in his writing). Rumours began in his army days when Charles James Napier requested that Burton go undercover to investigate a male brothel reputed to be frequented by British soldiers. It has been suggested that Burton's detailed report on the workings of the brothel led some to believe he had been a customer.[64] There is no documentary evidence that such a report was written or submitted, nor that Napier ordered such research by Burton, and it has been argued that this is one of Burton's embellishments.[65] A story that haunted Burton up to his death (recounted in some of his obituaries) was that, during his journey to Mecca disguised as a Muslim, he came close to being discovered one night when he lifted his robe to urinate rather than squatting as an Arab would. It was said that he was seen by an Arab and, to avoid exposure, killed him. Burton denied this, pointing out that killing the boy would almost certainly have led to his being discovered as an impostor. Burton became so tired of denying this accusation that he took to baiting his accusers, although he was said to enjoy the notoriety and even once laughingly claimed to have done it.[66][67] A doctor once asked him: "How do you feel when you have killed a man?", Burton retorted: "Quite jolly, what about you?". When asked by a priest about the same incident Burton is said to have replied: "Sir, I'm proud to say I have committed every sin in the Decalogue."[68] Stanley Lane-Poole, a Burton detractor, reported that Burton "confessed rather shamefacedly that he had never killed anybody at any time."[67] These allegations coupled with Burton's often irascible nature were said to have harmed his career and may explain why he was not promoted further, either in army life or in the diplomatic service. As an obituary described: "...he was ill fitted to run in official harness, and he had a Byronic love of shocking people, of telling tales against himself that had no foundation in fact."[69] Ouida reported: "Men at the FO [Foreign Office] ... used to hint dark horrors about Burton, and certainly justly or unjustly he was disliked, feared and suspected ... not for what he had done, but for what he was believed capable of doing."[70] Sotadic Zone  The "Sotadic Zone" of Burton encompassed the Mediterranean coastlines of Southern Europe and North Africa, the entire region of the Levant, larger areas of the Middle East and Asia, and all of the Americas. Burton theorized about the existence of a Sotadic Zone in the closing essay of his English translation of The Arabian Nights (1885–1886).[71][72] He asserted that there exists a geographic-climatic zone in which sodomy and pederasty (sexual intimacy between older men and young pubescent/adolescent boys) are endemic,[71][72] prevalent,[71][72] and celebrated among the indigenous inhabitants and within their cultures.[72] The name derives from Sotades,[72] a 3rd-century BC Ancient Greek poet who was the chief representative of a group of Ancient Greek writers of obscene, and sometimes pederastic, satirical poetry; these homoerotic verses are preserved in the Greek Anthology, a collection of poems spanning the Classical and Byzantine periods of Greek literature. Burton first advanced his Sotadic Zone concept in the "Terminal Essay",[73] contained in Volume 10 of his English translation of The Arabian Nights, which he called The Book of the Thousand Nights and a Night, published in England in 1886.[71][74] |

スキャンダル 晩年のバートン バートンの著作は、セックスや性に対する興味について、非常に率直でオープンなものが多い。彼の旅行記には、旅先の地域に住む人々の性生活に関する詳細が しばしば書かれている。バートンは性への興味から、さまざまな地域の男性の陰茎の長さを測定し、その測定値を旅行記に記している。また、訪れた地域でよく 見られる性行為についても記述しており、しばしば自分が参加したこともほのめかしていた。そのため、当時の性的・人種的タブーを破っていた。当時、多くの 人々はカーマ・シャストラ協会とその出版物をスキャンダルだと考えていた[63]。 伝記作家たちは、バートンが同性愛的な性行為を経験したかどうかについて意見が分かれている(彼は自身の著作の中でそれを直接認めていない)。噂は、 チャールズ・ジェームズ・ネイピアが、イギリス兵がよく出入りするという評判の男性向け売春宿を調査するために、バートンに潜入調査を依頼した軍隊時代に 始まった。バートンの詳細な報告書により、彼が客だったと信じる者もいたことが示唆されている[64]。そのような報告書が作成または提出されたという文 書上の証拠はなく、また、ナピアがバートンにそのような調査を命じたという証拠もない。これはバートンの 誇張である。 バートンが死ぬまで悩まされていた話(いくつかの死亡記事で語られている)は、彼がイスラム教徒に扮してメッカへの旅をしているとき、ある夜、アラブ人が しゃがんで用を足すのに対して、彼はローブをめくって用を足したため、発覚しそうになったというものだった。彼はアラブ人に目撃され、正体がバレないよう にその少年を殺したという。バートンはこれを否定し、その少年を殺せば、偽者であることがバレてしまう可能性が高かったと指摘した。バートンは、この疑惑 を否定することに疲れ果て、彼を非難する人々を挑発するようになった。しかし、彼は悪名を楽しむほどの人物であり、かつては「自分がやった」と笑いながら 主張したこともあるという。「人を殺したときはどんな気分になる?」、バートンはこう言い返した。「とても楽しいよ。あなたは?」。司祭から同じ事件につ いて尋ねられたバートンは、こう答えたと言われている。「神父様、私は誇りを持って申し上げますが、十戒に定められたすべての罪を犯しました」[68]。 スタンリー・レーン・プールはバートンの批判者であり、バートンは「恥ずかしながら、これまで誰一人として殺したことがない」と告白したと報告している [67]。 これらの疑惑とバートンの短気な性格が相まって、彼のキャリアに悪影響を与え、陸軍生活でも外交官としても昇進できなかった理由を説明していると言われて いる。死亡記事にはこう書かれている。「...彼は公式の任務をこなすには不向きであり、人々を驚かせることや、事実に基づかない自分に対する悪口を言う ことを好んだ。」[69] オイダは次のように報告している。「外務省(FO)の男たちは...バートンについて暗い恐怖をほのめかすのが常だった。確かに、バートンは正当な理由が あるにせよ、ないにせよ嫌われ、恐れられ、疑われていた...。彼が何をしたからではなく、何をする能力があると思われていたからだ。」[ 70] ソタディック・ゾーン  バートンの「ソタディック・ゾーン」は、南ヨーロッパと北アフリカの地中海沿岸、レバント全域、中東とアジアの広範囲、そして南北アメリカ大陸全域を含んでいた。 バートンは、『アラビアンナイト』(1885-1886)の英訳本の終章で、ソタディック・ゾーン(Sotadic Zone)の存在を理論化した[71][72]。彼は、ソドミー(男性同性愛)とペドラストリー(思春期前の少年に対する年長の男性の性的接触)が蔓延し ている地理的・気候的ゾーンが存在すると主張した[71][72]。 72] 現地住民とその文化の中で、広く受け入れられ、称賛されている。この名称は、紀元前3世紀の古代ギリシャの詩人ソタデスに由来する。ソタデスは、卑猥で、 時にはペドフィリア的風刺詩を詠む古代ギリシャの詩人のグループの代表的な人物であった。これらの同性愛的な詩は、ギリシャ文学の古典時代とビザンティン 時代を網羅する詩集『ギリシャ詩集』に保存されている。 バートンは、1886年にイギリスで出版された『千夜一夜物語』(原題:The Book of the Thousand Nights and a Night)の英語訳第10巻に収められた「終末論的随筆」[73]で、初めてソタディック・ゾーンという概念を提唱した[71][74]。 |

| In popular culture Fiction In the short story "The Aleph" (1945) by Argentine writer Jorge Luis Borges, a manuscript by Burton is discovered in a library. The manuscript contains a description of a mirror in which the whole universe is reflected. The Riverworld series of science fiction novels (1971–83) by Philip José Farmer has a fictional and resurrected Burton as a primary character. William Harrison's Burton and Speke is a 1984 novel about the two friends/rivals.[75] The World Is Made of Glass: A Novel by Morris West[76] tells the story of Magda Liliane Kardoss von Gamsfeld in consultation with Carl Gustav Jung; Burton is mentioned on pp. 254–7 and again on p. 392. Der Weltensammler[77] by the Bulgarian-German writer Iliya Troyanov is a fictional reconstruction of three periods of Burton's life, focusing on his time in India, his pilgrimage to Medina and Mecca, and his explorations with Speke. Burton is the main character in the "Burton and Swinburne" steampunk series by Mark Hodder (2010–2015): The Strange Affair of Spring-Heeled Jack; The Curious Case of the Clockwork Man; Expedition to the Mountains of the Moon; The Secret of Abdu El Yezdi; The Return of the Discontinued Man; and The Rise of the Automated Aristocrats. These novels depict an alternate world where Queen Victoria was killed early in her reign due to the inadvertent actions of a time-traveler acting as Spring-Heeled Jack, with a complex constitutional revision making Albert King in her place. Though not one of the primary characters in the series, Burton plays an important historical role in the Area 51 series of books by Bob Mayer (written under the pen name Robert Doherty). Burton and his partner Speke are recurrently mentioned in one of Jules Verne's Voyages Extraordinaires, the 1863 novel Five Weeks in a Balloon, as the voyages of Kennedy and Ferguson are attempting to link their expeditions with those of Heinrich Barth in west Africa. In the novel The Bookman's Promise (2004) by John Dunning, the protagonist buys a signed copy of a rare Burton book, and from there Burton and his work are major elements of the story. A section of the novel also fictionalizes a portion of Burton's life in the form of recollections of one of the characters. Burton and Speke appear as characters in the historical novel “The Romantic” by William Boyd (2022). Drama In the BBC mini-series The Search for the Nile (1971), Burton is portrayed by actor Kenneth Haigh. The film Mountains of the Moon (1990) (starring Patrick Bergin as Burton) relates the story of the Burton-Speke exploration and subsequent controversy over the source of the Nile. The script was based on Harrison's novel. In the Canadian film Zero Patience (1993), Burton is portrayed by John Robinson as having had "an unfortunate encounter" with the Fountain of Youth and is living in present-day Toronto. Upon discovering the ghost of the famous Patient Zero, Burton attempts to exhibit the finding at his Hall of Contagion at the Museum of Natural History. In the American TV show The Sentinel, a monograph by Sir Richard Francis Burton is found by one of the main characters, Blair Sandburg, and is the origins for his concept of Sentinels and their roles in their respective tribes. Film documentaries In The Victorian Sex Explorer, Rupert Everett documents Burton's travels. Part of the Channel Four (UK) 'Victorian Passions' season. First Broadcast on 9 June 2008. |

大衆文化 フィクション アルゼンチン人作家ホルヘ・ルイス・ボルヘスの短編小説『アレフ』(1945年)では、バートンの原稿が図書館で発見される。その原稿には、宇宙全体が映し出される鏡についての記述がある。 フィリップ・ジョゼ・ファーマーによるSF小説『リバーワールド』シリーズ(1971年~1983年)では、架空の復活したバートンが主要人物として登場する。 ウィリアム・ハリソンの『Burton and Speke』は、1984年に出版された2人の友人でありライバルでもある人物についての小説である[75]。 『The World Is Made of Glass: A Novel by Morris West』[76]は、カール・グスタフ・ユングに相談するマグダ・リリアン・カルドス・フォン・ガムスフェルトの物語であり、254~7ページと392 ページでバートンについて言及されている。 ブルガリア系ドイツ人作家イリヤ・トロヤノフによる『Der Weltensammler』[77]は、バートンの生涯の3つの時期をフィクションで再構築した作品で、インドでの生活、メッカとメディナへの巡礼、そしてスピークとの探検に焦点を当てている。 マーク・ホッダーによるスチームパンク小説シリーズ『Burton and Swinburne』(2010年~2015年)の主人公はバートンである。『スプリング・ヒールド・ジャックの奇妙な事件』、『時計仕掛けの男の奇妙な 事件』、『月面への探検』、『アブドゥ・エル・イェジディの秘密』、『廃人復活』、『自動貴族の台頭』。これらの小説は、ビクトリア女王が治世の初期に、 スプリング・ヒールド・ジャックとして行動するタイムトラベラーのうっかりした行動により殺害され、複雑な憲法改正によりアルバート・キングが女王の座に 就くという、もう一つの世界を舞台としている。 このシリーズの主役の一人ではないが、バートンはボブ・メイヤー(ペンネームはロバート・ドハーティ)のエリア51シリーズにおいて、重要な歴史的役割を果たしている。 バートンと彼のパートナーであるスペークは、ジュール・ヴェルヌの『驚異の旅』シリーズのひとつである1863年の小説『気球に乗って五週間』の中で繰り 返し言及されている。ケネディとファーガソンの探検が、西アフリカでのハインリッヒ・バルトの探検と結びつけられようとしているからだ。 ジョン・ダニングの小説『The Bookman's Promise』(2004年)では、主人公がバートンの希少なサイン入り本を買い、そこからバートンと彼の業績が物語の主要な要素となる。小説の一節で は、登場人物の回想という形でバートンの生涯の一部がフィクション化されている。 ウィリアム・ボイドの歴史小説『The Romantic』(2022年)では、バートンとスペークがキャラクターとして登場する。 ドラマ BBCのミニシリーズ『ナイルの探求』(1971年)では、バートン役を俳優のケネス・ヘイが演じている。 映画『ムーン・オブ・ザ・ムーン』(1990年)(バートン役はパトリック・バーグイン)は、バートンとスピークの探検と、その後のナイル川の源流をめぐる論争を描いた作品である。脚本はハリソンの小説に基づいている。 カナダの映画『ゼロ・パッション』(1993年)では、ジョン・ロビンソンがバートンを演じ、不運な出会いをした「若さの泉」とともに、現在のトロントに 住んでいるという設定になっている。有名な患者ゼロの幽霊を発見したバートンは、自然史博物館の伝染病の殿堂でその発見物を展示しようとする。 アメリカのテレビ番組『The Sentinel』では、主人公の一人であるブレア・サンドバーグが、リチャード・フランシス・バートンの著書を偶然発見し、それがきっかけで、それぞれの部族におけるセンチネルとその役割についての概念が生まれた。 映画ドキュメンタリー 『The Victorian Sex Explorer』では、ルパート・エヴァレットがバートンの旅を記録している。 チャンネル4(英国)の『Victorian Passions』シーズンの一部。 2008年6月9日初放送。 |

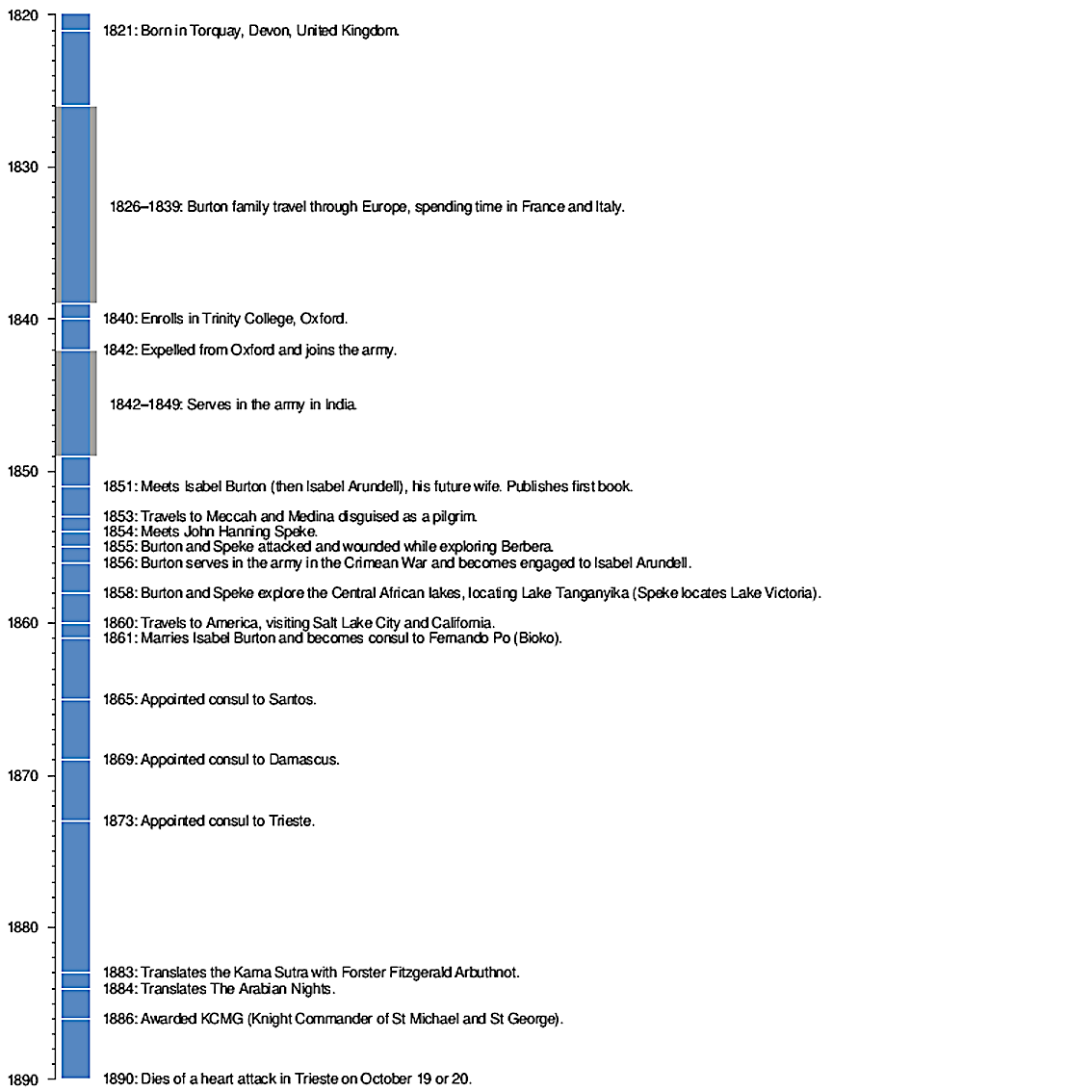

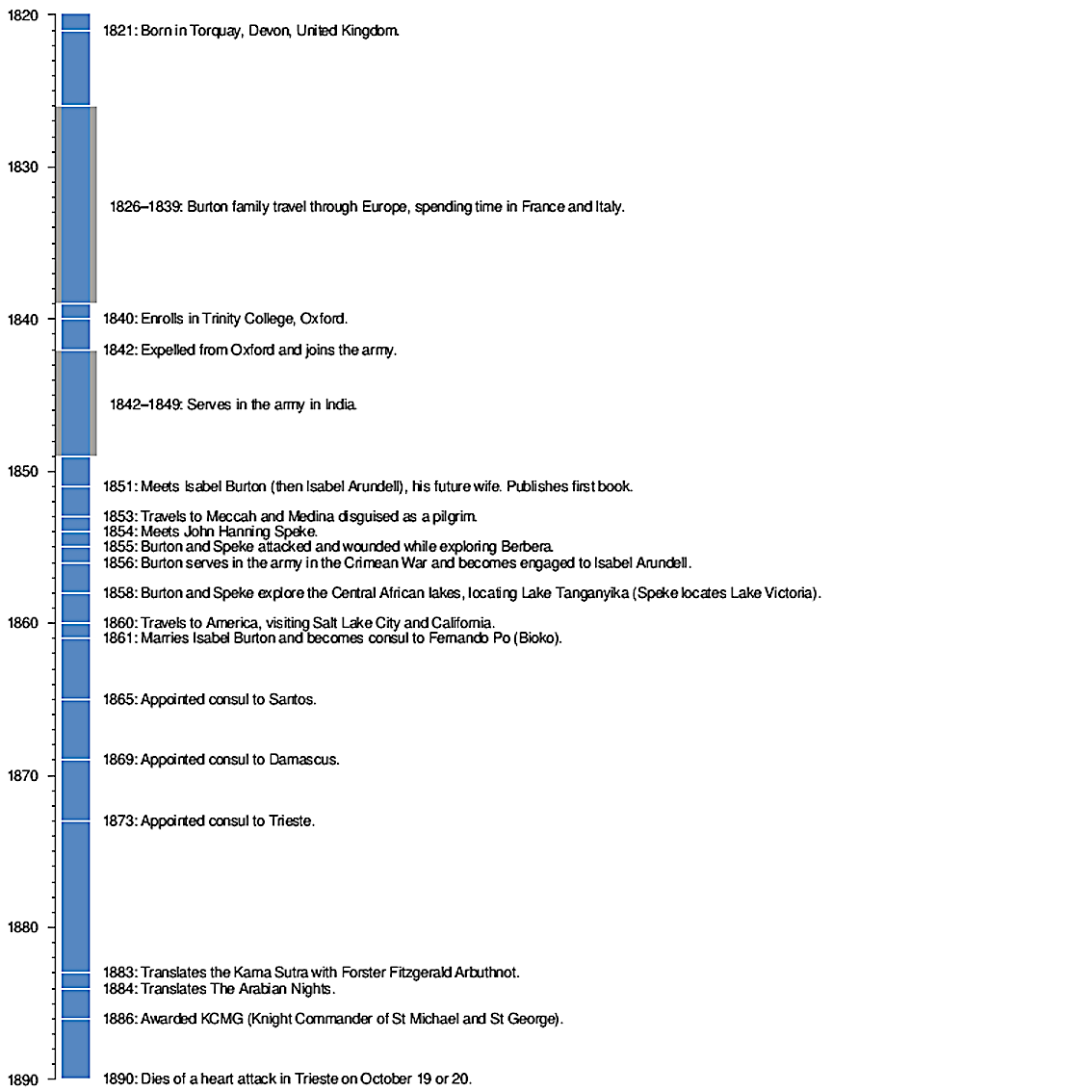

Chronology |

|

| Works and correspondence Main article: Richard Francis Burton bibliography Burton published over 40 books and countless articles, monographs and letters. A great number of his journal and magazine pieces have never been catalogued. Over 200 of these have been collected in PDF facsimile format at burtoniana.org.[78] Brief selections from a variety of Burton's writings are available in Frank McLynn's Of No Country: An Anthology of Richard Burton (1990; New York: Charles Scribner's Sons). |

著作と通信文 主な記事:リチャード・フランシス・バートンの著書目録 バートンは40冊以上の本と数えきれないほどの記事、単行本、手紙を出版した。彼の書いた膨大な数の日記や雑誌の記事は、一度も目録化されていない。そのうちの200以上がburtoniana.orgでPDFファクシミリ形式で収集されている[78]。 バートンのさまざまな著作からの抜粋は、フランク・マクリンの『Of No Country: アンソロジー・オブ・リチャード・バートン』(1990年、ニューヨーク:チャールズ・スクリブナーズ・サンズ) |

| Selim Aga Mausoleum of Sir Richard and Lady Burton List of polyglots |

セリム・アガ リチャード・バートンとレディ・バートンの霊廟 多言語話者リスト |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Francis_Burton |

|

リ ンク

文 献

そ の他の情報

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

☆

☆

☆