家族・私有財産・国家の起源

The Origin of the Family, Private Property

and the State, 1884

☆ 『家族、私有財産、国家の起源』 ルイス・H・モルガン(モーガン)の研究を通して、フリードリヒ・エンゲルスに よって書かれ、1884年に出版された研究である。マルクス主義にとって正統的な意義をもつだけでなく、洗練された理論的著作であり、ルイス・H・モルガ ンの研究とともに、後の家族社会学、経済社会学、国家社会学の萌芽に強い影響を与えた。エンゲルスは、国家や一夫一婦制、私有財産や奴隷制度、賃労働を自 明のものとする歴史観にたいして、それらが歴史的なもの、すなわちある条件のなかで生成し、またその条件の解消にともなって消滅(変化)するにすぎないと 主張した。

| Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats.

Im Anschluss an Lewis H. Morgan’s Forschungen ist eine von Friedrich

Engels verfasste Untersuchung, die 1884 erschien. Über ihre kanonische

Bedeutung für den Marxismus hinaus war sie ein anspruchsvoller

theoretischer Wurf, der zusammen mit den Studien von Lewis H. Morgan

die Anfänge der künftigen Familien-, Wirtschafts- und Staatssoziologie

stark beeinflusste. |

『家族、私有財産、国家の起源』 ルイス・H・モルガン(モーガン)の研究を通して、フリードリヒ・エンゲルスによって書かれ、1884年に出版された研究である。マルクス主義にとって正統的な意義をもつだけでなく、洗練された理論的著作であり、ルイス・H・モルガンの研究とともに、後の家族社会学、経済社会学、国家社会学の萌芽に強い影響を与えた。 |

| Entstehungs- und Veröffentlichungsgeschichte Engels verfasste die Schrift zwischen Ende März und dem 26. Mai 1884; im Oktober des Jahres wurde sie im schweizerischen Hottingen veröffentlicht. Sie basiert auf marxschen Manuskripten[1] über Lewis H. Morgans Schrift Ancient Society.[2] Bis 1891 wurde die Schrift auf Italienisch, Rumänisch und Dänisch veröffentlicht, ebenso war eine französische Ausgabe geplant.[3] 1892 folgte eine vierte deutschsprachige, erweiterte Auflage mit einem Vorwort Engels’, dieses Vorwort wurde zuerst unter dem Titel Zur Urgeschichte der Familie (Bachofen, MacLennan, Morgan) in der Zeitschrift Die Neue Zeit veröffentlicht.[4] Engels versuchte in dieser Neuauflage, den gegenwärtigen Forschungsstand einzuarbeiten; so griff er beispielsweise Studien über die patriarchalische Hausgenossenschaft des russischen Historikers Maxim Kowalewski auf,[5] dem er ein Exemplar mit einer persönlichen Widmung übersandte.[6] Im 2. Kapitel findet sich des Weiteren eine knapp zehn Seiten lange Ergänzung über die gegenwärtigen Formen der Ehe und „individueller Geschlechtsliebe“.[7] Im 6. Kapitel wurde von Engels eine Kritik an Theodor Mommsens Vorstellung der „römischen Gentilordnung“ hinzugefügt.[8] 1894 wurde die Schrift ins Russische übersetzt, sie war das erste legal veröffentlichte Werk Engels’ in Russland. Der Text in den Marx-Engels-Werken folgt der vierten erweiterten Auflage, Stuttgart 1892, veröffentlicht von Johann Heinrich Wilhelm Dietz. Im Marxists Internet Archive ist die Schrift in 13 Sprachen abrufbar.[9] |

発刊の経緯 エンゲルスは1884年3月末から5月26日にかけてこの小冊子を執筆し、同年10月にスイスのホッティンゲンで出版された。1891年までに、この作品 はイタリア語、ルーマニア語、デンマーク語で出版され、フランス語版も計画されていた[3]。1892年にはエンゲルスによる序文付きの第4のドイツ語増 補版が続き、この序文は雑誌『Die Neue Zeit』に『Zur Urgeschichte der Familie (Bachofen, MacLennan, Morgan)』というタイトルで掲載された。[例えば、エンゲルスはロシアの歴史家格律の家父長制的な家庭協同組合に関する研究を取り上げ、格律には個 人的な献辞とともにそのコピーを送っている[5]。第2章では、家族の歴史に関するほぼ10部構成の議論もある。また第2章では、現在の結婚の形態と「個 人の性愛」[7]について、ほぼ10ページに及ぶ加筆がなされている。第6章では、エンゲルスはテオドール・モムゼンの「ローマの異邦人秩序」という考え に対する批判を加えている[8]。この著作は1894年にロシア語に翻訳され、エンゲルスにとってロシアで初めて合法的に出版された著作となった。 Marx-Engels-Werke』のテキストは、ヨハン・ハインリッヒ・ヴィルヘルム・ディーツが1892年に出版した第4版の増補版に従っている。このテキストはマルクス主義者のインターネット・アーカイブ[9]で13ヶ国語で読むことができる。 |

| Inhalt In diesem Artikel oder Abschnitt fehlen noch folgende wichtige Informationen: Es fehlen u.a.: die Entstehung der Gens, die Ablösung des Mutterrechts durch die männliche Erbfolge, die Entstehung des Privateigentums, die Entstehung des Staates. Engels hat das alles in seiner Schrift behandelt. Hilf der Wikipedia, indem du sie recherchierst und einfügst. Das Werk enthält folgende Kapitel[10]: Vorwort zur ersten Auflage 1884 I. Vorgeschichtliche Kulturstufen (1. Wildheit, 2. Barbarei) II. Die Familie (1. Blutverwandtschaftsfamilie, 2. Punaluafamilie, 3. Paarungsfamilie, 4. monogame Familie) III. Die irokesische Gens IV. Die griechische Gens V. Entstehung des athenischen Staats VI. Gens und Staat in Rom VII. Die Gens bei den Kelten und Deutschen VIII. Die Staatsbildung der Deutschen IX. Barbarei und Zivilisation Vorwort zur ersten Auflage 1884 Engels ordnet im Vorwort seine Untersuchung in seine und Karl Marx’ materialistische Arbeiten ein. Grundlage für die Überlegungen ist die Annahme, dass der letztentscheidende und damit fundamentale Aspekt in der Geschichte die „Produktion und Reproduktion des unmittelbaren Lebens“ darstellt. Die Prämisse ist, dass sich der Staat im Gegensatz zu den alten Gesellschaften, die auf Geschlechtsverbänden (Stämme oder gens) basieren, insofern von der besitzenden Klasse geprägt ist, als er sich durch Ortsverbände als Untereinheiten strukturiert, die wiederum durch Familien organisiert sind. Familien aber sind vor allem durch Eigentumsverhältnisse strukturiert, wie die anschließende Herleitung der vorzivilisatorischen Familienstrukturen belegen soll. |

目次 この記事またはセクションには以下の重要な情報が欠けている: とりわけ、遺伝子の出現、男系継承による母系法の代替、私有財産の出現、国家の出現が欠けている。エンゲルスは著作の中でこれらすべてを扱った。 それらを調査し挿入することで、ウィキペディアに協力しよう。 この作品には以下の章がある[10]: 1884年初版への序文 I. 先史時代の文化段階(1.未開、2.野蛮) II. 家族(1.血族家族、2.プナルア家族、3.交配家族、4.一夫一婦制家族) III. イロコイ人の遺伝子 IV. ギリシア人の遺伝子 V. アテナイ国家の起源 VI ローマにおけるゲンスと国家 VII ケルト人とゲルマン人のゲンス VIII. ドイツ国家の形成 IX. 野蛮と文明 1884年初版への序文 序文でエンゲルスは、彼とカール・マルクスの唯物論的著作の文脈の中で、自分の研究を分類している。この考察の基礎となっているのは、歴史の究極的に決定 的な、したがって根源的な側面は「直接的な生命の生産と再生産」であるという仮定である。その前提は、男女の連合(部族や属)に基づく古い社会とは対照的 に、国家は、下位単位としての地方連合によって構成され、その地方連合は家族によって組織されるという点で、有産階級によって特徴づけられるということで ある。しかし家族は、以下の文明以前の家族構造の派生が示すように、主として財産関係によって構成されている。 |

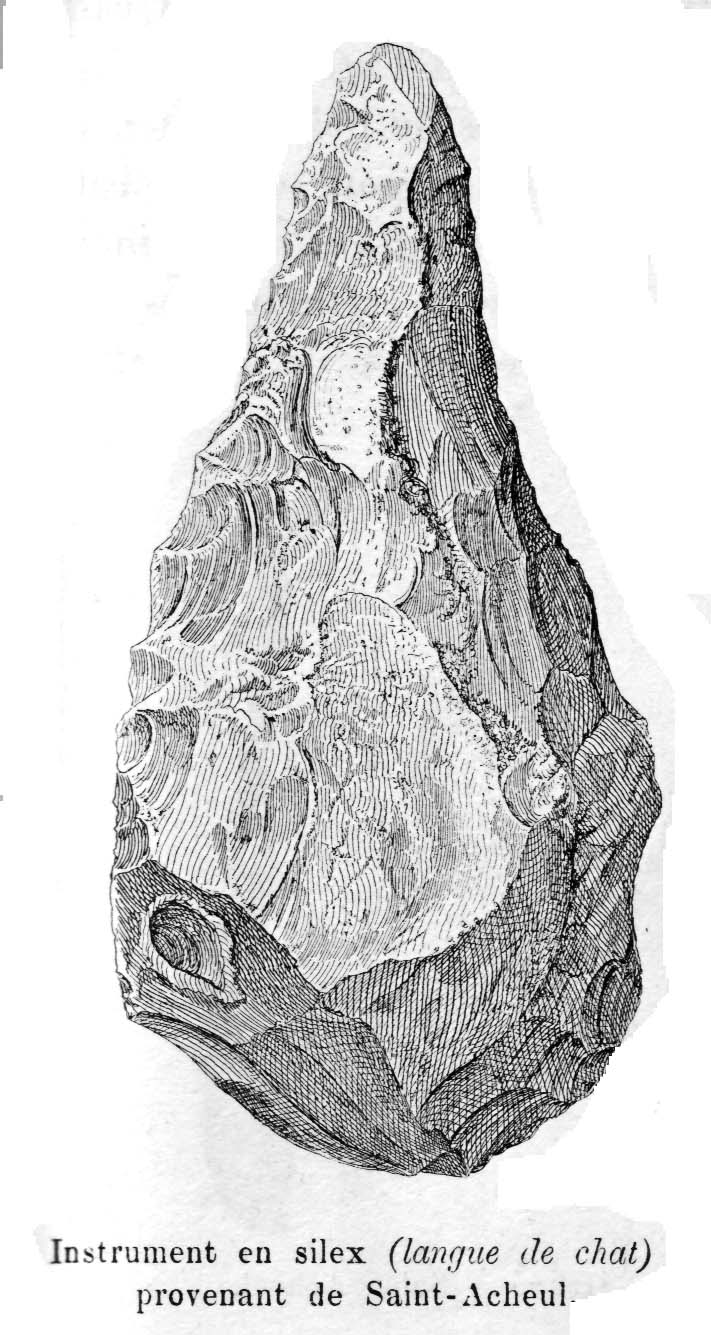

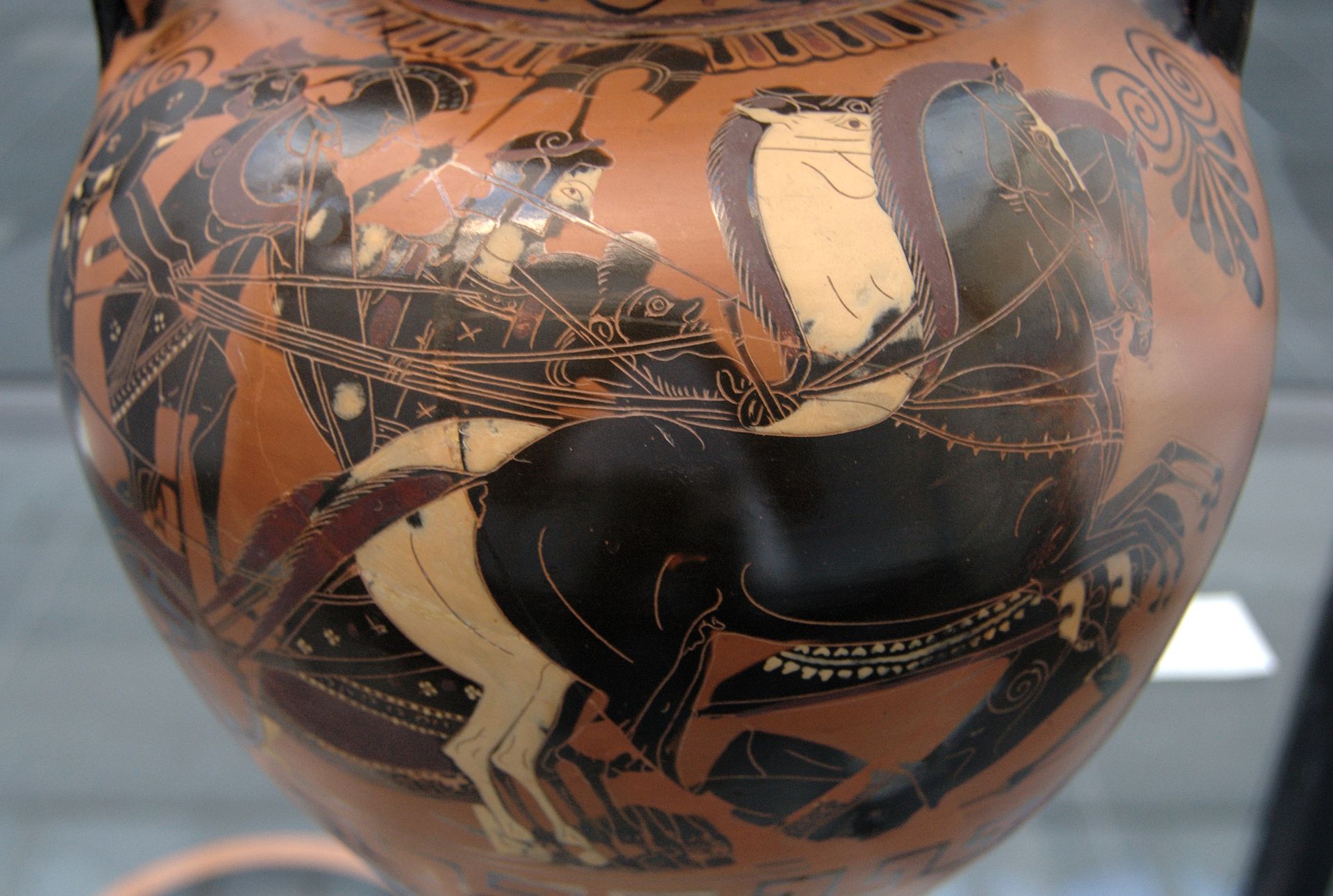

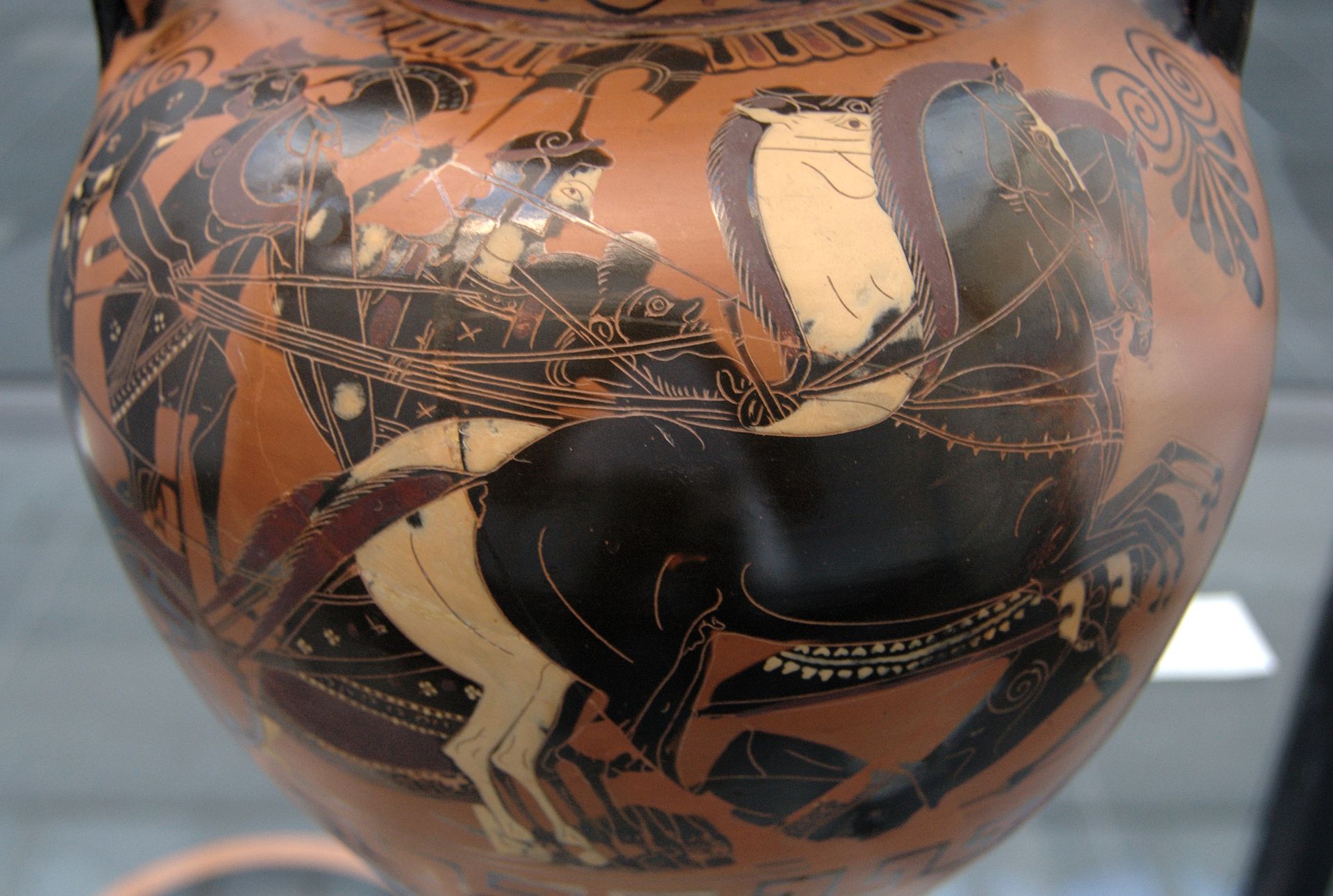

| I. Vorgeschichtliche Kulturstufen Anschließend an Morgan charakterisierte Engels drei Hauptepochen der Gesellschaftsentwicklung, von denen er wie Morgan die ersten beiden und den Übergang zur dritten untersuchte: Wildheit (oder auch Urkommunismus), Barbarei und Zivilisation. Die beiden ersten Epochen werden weiter Morgan folgend in eine untere, mittlere und obere Stufe unterteilt. Der Wechsel der Epochen ist mit dem Wechsel der Produktion des Lebens verbunden. Die Entwicklung der Familie wäre ein sich neben dieser Entwicklung vollziehender Prozess. Wildheit  Faustkeil Nach Morgan und Engels lebten auf der unteren Stufe der Wildheit die Menschen zum Schutz vor Raubtieren teilweise noch auf Bäumen und ernährten sich von Früchten, Nüssen etc. Obwohl keine menschlichen Gesellschaften mehr auf dieser Kulturstufe leben, ist sie nach Engels, „die Abstammung des Menschen aus dem Tierreich einmal zugegeben, … unumgänglich.“ Auf dieser Stufe soll sich die Sprache gebildet haben. Auf der Mittelstufe der Wildheit trete die Nutzung von Wasser- und Meeresnahrungsmitteln und des Feuers auf. Der Mensch wurde unabhängiger von klimatischen Verhältnissen und begann sich entlang der Wasserwege auszubreiten, wie Funde von Steinwerkzeug bezeugten. Erste Waffen wie Keule oder Speer, welche die Jagd ermöglichten, werden eingeführt. Die Oberstufe beginne mit der Einführung von Pfeil und Bogen, welche die Jagd als regelmäßige Nahrungsquelle und normalen Arbeitszweig ermöglichten. Die Erfindung von Pfeil und Bogen setze eine „lange, gehäufte Erfahrung und geschärfte Geisteskräfte“ voraus, wie „die gleichzeitige Bekanntschaft mit einer Menge andrer Erfindungen“. Es finden sich erste Niederlassungen und „eine gewisse Beherrschung der Produktion des Lebensunterhalts“. Engels erwähnt „hölzerne Gefäße und Geräte, Fingerweberei …, geflochtene Körbe …, geschliffene (neolithische) Steinwerkzeuge.“ „Für die Wildheit war Bogen und Pfeil, was das eiserne Schwert für die Barbarei und das Feuerrohr für die Zivilisation: die entscheidende Waffe.“ Barbarei Die Unterstufe der Barbarei beginne mit der Einführung der Töpferei. „Das charakteristische Moment der Periode der Barbarei“ sei „die Zähmung und Züchtung von Tieren und die Kultur von Pflanzen.“ Während bisher ein allen Gesellschaften gleicher allgemeiner Entwicklungsgang beschrieben werden konnte, müssten nun die spezifischen kontinentalen Verhältnisse Beachtung finden. Während in Eurasien „fast alle zur Zähmung tauglichen Tiere und alle kulturfähigen Getreidearten außer einer“ anzufinden waren, wäre in Amerika von zähmbaren Tieren nur das Lama in einem Teil des Südens, und von den Kulturgetreiden nur der Mais vorhanden gewesen. „Diese verschiedenen Naturbedingungen bewirken, daß von nun an die Bevölkerung jeder Halbkugel ihren besondern Gang geht, und die Marksteine an den Grenzen der einzelnen Stufen in jedem der beiden Fälle verschieden sind.“ Die Mittelstufe beginnt im Osten mit der Zähmung von Haustieren, im Westen mit der Kultivierung von Nährpflanzen und dem Gebrauch von Adoben und Stein zum Gebäudebau. Nach Engels hätte keine Gesellschaft Amerikas bis zur „europäischen Eroberung“ die Mittelstufe der Barbarei überschritten.  Töpferei, welche einen Streitwagen abbildet, etwa 520 v. Chr. in Vulci, heutiges Italien „Die Indianer der sog. Pueblos in Neu-Mexiko … standen auf der Mittelstufe der Barbarei; sie wohnten in festungsartigen Häusern von Adoben oder Stein, bauten Mais und andre nach Lage und Klima verschiedene Nährpflanzen in künstlich berieselten Gärten, die die Hauptnahrungsquelle lieferten, und hatten sogar einige Tiere gezähmt - die Mexikaner den Truthahn und andre Vögel, die Peruaner das Lama. Dazu kannten sie die Verarbeitung der Metalle - mit Ausnahme des Eisens, weshalb sie noch immer der Steinwaffen und Steinwerkzeuge nicht entbehren konnten. … Im Osten begann die Mittelstufe der Barbarei mit der Zähmung milch- und fleischgebender Tiere, während Pflanzenkultur hier noch bis tief in diese Periode unbekannt geblieben zu sein scheint.“ Die Oberstufe beginnt mit dem Schmelzen von Eisenerz und „geht über in die Zivilisation vermittelst der Erfindung der Buchstabenschrift und ihrer Verwendung zu literarischer Aufzeichnung.“ Die Oberstufe sei an „Fortschritten der Produktion reicher als alle vorhergehenden zusammengenommen. Ihr gehören an die Griechen zur Heroenzeit, die italischen Stämme kurz vor der Gründung Roms, die Deutschen des Tacitus, die Normannen der Wikingerzeit“, es finden sich in entwickeltster Form[11] Eisenwerkzeuge, der Blasebalg, die Handmühle, die Töpferscheibe, Öl- und Weinbereitung; ins Kunsthandwerk übergehende Metallbearbeitung, Wagen und Streitwagen; Schiffbau mit Balken und Planken; Architektur als Kunst, ummauerte Städte usw. Die vom Vieh gezogene Pflugschar ermöglichte „Ackerbau auf großer Stufe“. Engels fasst am Ende des Kapitels die Thematik folgendermaßen: „Wildheit - Zeitraum der vorwiegenden Aneignung fertiger Naturprodukte; die Kunstprodukte des Menschen sind vorwiegend Hülfswerkzeuge dieser Aneignung. Barbarei - Zeitraum der Erwerbung von Viehzucht und Ackerbau, der Erlernung von Methoden zur gesteigerten Produktion von Naturerzeugnissen durch menschliche Tätigkeit. Zivilisation - Zeitraum der Erlernung der weiteren Verarbeitung von Naturerzeugnissen, der eigentlichen Industrie und der Kunst.“ |

I. 先史時代の文化段階 モルガンに倣い、エンゲルスは社会発展の3つの主要な時代を特徴づけ、モルガンと同様、最初の2つと3つ目への移行について検討した: 野蛮(または原始共産主義)、野蛮、文明である。モルガンに倣い、最初の2つのエポックはさらに下層、中層、上層に分けられる。エポックの変化は、生活生 産の変化と結びついている。家族の発展は、この発展と並行して起こる過程であろう。 野蛮  石器 モルガンとエンゲルスによれば、未開の下層段階では、人々はまだ捕食者から身を守るために部分的に木の上に住み、果物や木の実などを食べていた。エンゲル スによれば、「ひとたび人間が動物界から降下したことが認められれば、......それは必然である」。言語はこの段階で発達したと言われている。未開の 中間段階では、水や海産物、火を利用するようになった。石器が発見されたことからもわかるように、人類は気候条件に左右されなくなり、水路に沿って広がり 始めた。狩猟を可能にする棍棒や槍といった最初の武器が導入された。弓矢の登場によって、狩猟は通常の食料源となり、労働の一分野となった。弓矢の発明に は、「長く蓄積された経験と研ぎ澄まされた精神力」が必要であり、「他の多くの発明を同時に知る」ことも必要だった。最初の枝分かれと「生計を立てるため の生産に関するある種の熟練」が見られる。エンゲルスは「木製の器や道具、指編み......、編み籠......、磨き上げられた(新石器時代の)石 器」に言及している。 「弓矢は野蛮人にとっての鉄剣であり、文明人にとっての火管であった。 野蛮主義 野蛮の下層は、陶器の伝来とともに始まった。「野蛮な時代の特徴的な瞬間」は、「動物の飼いならしと繁殖、植物の栽培」である。これまでは、すべての社会 に共通する一般的な発展の過程を説明することができたが、これからは大陸特有の条件を考慮に入れなければならない。ユーラシア大陸では、「飼いならすのに 適したほとんどすべての動物と、ひとつを除くすべての栽培可能な穀物」が見つかっていたのに対し、アメリカでは南部の一部にリャマだけが存在し、栽培され ていた穀物はトウモロコシだけであった。「このように自然条件が異なるため、これから先、各半球の人口はそれぞれの特殊な経過をたどり、各段階の境界の目 印は2つのケースでそれぞれ異なる」。中間段階は、東洋では家畜を飼いならすことから始まり、西洋では食用植物の栽培と建物の建設にアドベスや石材を使う ことから始まる。エンゲルスによれば、「ヨーロッパの征服」まで、アメリカ社会が野蛮の中間段階を通過することはなかった。  戦車を描いた土器、紀元前520年頃、現在のイタリア、ヴルチにて 「いわゆるニューメキシコのプエブロのインディオたちは、野蛮の中間段階にあった。彼らはアドベや石で作られた要塞のような家に住み、人工的に灌漑された 庭園で場所や気候に応じてトウモロコシやその他の作物を栽培し、それが主な食料源となっていた。メキシコ人は七面鳥や鳥を、ペルー人はリャマを飼いならし た。彼らはまた、鉄を除く金属を加工する方法を知っていた。...東洋では、野蛮の中間段階は酪農と食肉生産動物の飼いならしから始まった。 上層段階は鉄鉱石の製錬から始まり、「アルファベットの文字の発明と、それを使った文学的記録によって文明へと移行する」。上層段階は、「それまでのすべ ての段階を合わせたよりも、生産の進歩において豊かであった。英雄時代のギリシア人、ローマ建国直前のイタリック民族、タキトゥスのゲルマン人、ヴァイキ ング時代のノルマン人などが含まれる」、最も発達した形[11]で、鉄器、ふいご、手挽き臼、ろくろ、製油、ワイン醸造、金属加工、戦車、梁や板を使った 造船、芸術としての建築、城壁都市などが含まれる。牛が引く鋤鍬は「大規模な農業」を可能にした。 エンゲルスは章末でこの話題を次のようにまとめている: 「野蛮 - 自然の完成品を優位に利用した時代。人間の人工的生産物は、主としてこの利用の補助的道具である。野蛮-畜産と農業を習得し、人間の活動によって自然の産物を増産する方法を学んだ時期。文明 - 自然産物のさらなる加工、実際の産業や芸術を学ぶ期間". |

| II. Die Familie Nach der Klassifikation der Kulturstufen widmet sich Engels der Familie, deren Entwicklung parallel zu den Kulturstufen verläuft, sich aber schlechter abgrenzen lässt. Der Reihe nach werden vier Familienformen unterschieden. Blutverwandtschaftsfamilie Die Blutverwandtschaftsfamilie stellt die ursprünglichste und älteste Familienform dar. In ihr bilden die unterschiedlichen Generationen Ehegruppen. Innerhalb der Ehegruppen gibt es keine festen Partner. Alle Großväter und Großmütter sind miteinander verheiratet, ebenso alle Mütter und Väter sowie später alle Söhne und Töchter. Die Blutverwandtschaftsfamilie ist heute ausgestorben, doch aus sehr differenzierten Verwandtschaftsbezeichnungen einiger Südseevölker lässt sich schließen, dass es sie einmal gegeben haben muss. Gruppenfamilie In der Gruppenfamilie (auch Punaluafamilie genannt) sind nicht mehr alle Generationen untereinander verheiratet, sondern immer eine Gens mit der anderen. Das setzt voraus, dass die Bevölkerung in Stämmen organisiert ist, die sich wiederum in zwei oder mehr Gentes unterteilen. Der Mann einer Gens ist also mit allen Frauen der anderen Gentes eines Stammes verheiratet. Entstehen aus einer solchen Beziehung Kinder, so sind sie Angehörige der Muttergens. Eine solche Gesellschaft ist nach Engels matriarchalisch organisiert und bildet die natürliche zweite Stufe der Familie in allen urzeitlichen Gesellschaften. Paarungsfamilie Die nächste Stufe der Familie ist die Paarungsfamilie. Damit ist erstmals ein Paar miteinander verheiratet, abgegrenzt von einer größeren Gruppe. In der Paarungsfamilie ist dem Mann allerdings die Vielweiberei erlaubt, während die Frau treu sein muss. Der Mann muss aber die Versorgung seiner Frauen gewährleisten können. Kann er es nicht, so wird er von der Frau aus dem Haus verstoßen und muss zu seiner Gens zurückkehren. Das Eheband ist leicht von beiden Seiten kündbar. Die Kinder gehören im Falle einer Trennung der Frau und ihrer Gens. Die monogame Familie `Tabellarische Übersicht Das Matriarchat löst sich erst mit der vorläufig letzten Familienform auf, der monogamen Familie. Sie resultiert aus der Entstehung des Privateigentums, die es Männern erlaubt, großen Reichtum anzuhäufen und die gemeinschaftliche Haushaltung einer Gens zu untergraben. Der Stamm und die Gentes lösen sich auf und werden durch Familien ersetzt, denen ein Patriarch vorsteht. Die Frau untersteht erst ab diesem Zeitpunkt dem Mann, weil sie erstmals ökonomisch von ihm abhängig ist und die Haushaltsführung in den nicht öffentlichen Bereich verschoben ist, was sie gesellschaftlich zu einer unselbständigen Tätigkeit degradiert. |

II 家族 エンゲルスは、文化的段階を分類した後、文化的段階と並行して発展していくが、その定義づけがより困難な家族に目を向けた。4つの家族形態が順番に区別される。 血縁家族 血縁家族は、最も原初的で最も古い家族形態である。そこでは、異なる世代が結婚集団を形成する。婚姻グループには決まった相手はいない。すべての祖父と祖 母は互いに結婚し、すべての母親と父親、後にはすべての息子と娘も結婚する。血縁家族は現在では絶滅しているが、いくつかの南洋民族の親族名が非常に分化 していることから、かつて存在したに違いないと結論づけることができる。 集団家族 集団家族(プナルア家族とも呼ばれる)では、すべての世代がもはや婚姻関係にないが、ある遺伝子は常に別の遺伝子と関連している。これは、人口が部族に組 織され、その部族が2つ以上の遺伝子に分かれていることを前提としている。したがって、ある属の男性は、その部族の他の属の女性全員と結婚することにな る。そのような関係から子供が生まれた場合、その子供は母遺伝子のメンバーである。エンゲルスによれば、このような社会は母系制で組織され、すべての先史 社会における家族の自然な第二段階を形成している。 交配家族 家族の次の段階は交配家族である。これは、大きな集団から切り離された夫婦が初めて結婚するものである。ただし、夫婦家族では、男は複数の妻を持つことが 許されるが、女は貞節でなければならない。ただし、男は妻たちを養うことができなければならない。それができない場合、彼は女性によって家から追放され、 元のゲンに戻らなければならない。結婚の契りはどちらか一方が簡単に取り消すことができる。別居した場合、子供たちは女性とそのゲンズに帰属する。 一夫一婦制の家族 表の概要 母系制は、当面の最後の家族形態である一夫一婦制家族によってのみ解消される。それは私有財産の出現によるもので、それによって男性は巨万の富を蓄積し、 ゲンスの共同家政を弱体化させる。部族とゲンテスは解体し、家長が率いる家族に取って代わられる。女性が男性に従属するのは、この時点からである。なぜな ら、女性は初めて男性に経済的に依存し、家事は公的な領域以外に移行し、女性は社会的に従属的な行為に堕落するからである。 |

| Rezeption In diesem Artikel oder Abschnitt fehlen noch wichtige Informationen. Hilf der Wikipedia, indem du sie recherchierst und einfügst. Die Schrift gilt als Beispiel für Evolutionismus, also die Annahme einer einheitlichen und ununterbrochenen Höherentwicklung der Menschheit, für die ab Mitte des 19. Jahrhunderts in Übertragung der Lehren Charles Darwins auf die Sozial- und Geisteswissenschaften, zahlreiche Stufenmodelle vorgelegt wurden.[12] |

レセプション この記事やセクションには重要な情報が欠けている。ウィキペディアの調査や追加に役立てよう。 この作品は進化論の一例と考えられている。すなわち、人類の均一で途切れることのない高次の発展を仮定したものであり、19世紀半ば以降、チャールズ・ダーウィンの教えを社会科学や人文科学に移し、数多くの段階モデルが提示された[12]。 |

| Ausgaben Originalausgaben Friedrich Engels: Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats. Im Anschluss an L. H. Morgan’s Forschungen. Schweizerische Genossenschaftsbuchdruckerei, Hottingen-Zürich 1884. (z. T. auch ‚Verlags-Magazin‘, Zürich 1884) Origina familie, proprietătei private și a statului. În legătură cu cercetările luî Lewis H. Morgan. In: Contemporanul. lașî, an. 4, 1885, Nr. 17–21; an. 5, 1886, Nr. 22–24 L’origine della famiglia, della proprietá private e dello stato. In relazione alle ricerche di Luigi H. Morgan di Federico Engels. Versione riveduta dall’autore di Pasquale Martignetti. Benevento. Stabilimento Tipografico di F. de Gennaro 1885. Friedrich Engels: Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats. Im Anschluss an L. H. Morgan’s Forschungen. 2. Auflage. J. H. W. Dietz, Stuttgart 1886. Online Familjens, Privatejendommens og Statens Oprindelse. I Tilslutning til Lewis H. Morgans Undersøgelser af Friedrich Engels. Dansk, af Forfatteren gennemgaaet Udgave, besørget af Gerson Trier. København 1888. Digitalisat Friedrich Engels: Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats. Im Anschluss an L. H. Morgan’s Forschungen. 3. Auflage. J. H. W. Dietz, Stuttgart 1889. Friedrich Engels: Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats. Im Anschluss an L. H. Morgan’s Forschungen. 4. Auflage. J. H. W. Dietz, Stuttgart 1892. (=Internationale Bibliothek 11) Friedrich Engels: Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats. Im Anschluss an L. H. Morgan’s Forschungen. 5. Auflage. 8.–9. Tausend, J. H. W. Dietz, Stuttgart 1892. (=Internationale Bibliothek 11) Friedrich Engels: L’ origine de la famille, de la Propriété privée et de l’État. (Pour faire suite aux travaux de Lewis H. Morgan). Traduction française par Henri Ravé. Georges Carré, Paris 1893. Friedrich Engels: Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats. Im Anschluss an L. H. Morgan’s Forschungen. 6. Auflage. 10.–11. Tausend, J. H. W. Dietz, Stuttgart 1894. (=Internationale Bibliothek 11) Wissenschaftliche Ausgaben Marx-Engels-Werke, Band 21, Berlin 1961, S. 25–173. (Vorwort zur 4. Auflage MEW 22, S. 211–222.) Marx-Engels-Gesamtausgabe, I. Abteilung, Band 29. Dietz Verlag, Berlin 1990, ISBN 3-05-003365-7. |

エディション オリジナル版 フリードリヒ・エンゲルス:家族、私有財産、国家の起源。L.H.モルガンの研究に従う。Schweizerische Genossenschaftsbuchdruckerei, Hottingen-Zurich 1884(一部、『Verlags-Magazin』, Zurich 1884もある。) 原産地は家族、個人事業主、国家である。ルイス・H・モルガンの著作による。In: Contemporanul. 4, 1885, no. 5, 1886, no. L'origine della famiglia, della ownetá e dello stato. In relazione alle alle rices di Luigi H. Morgan di Federico Engels. 著者パスクアーレ・マルティネッティによる改訂版。Benevento. Stabilimento Tipografico di F. de Gennaro 1885. フリードリヒ・エンゲルス:家族、私有財産、国家の起源。L.H.モルガンの研究に従う。第2版。J. H. W. Dietz, Stuttgart 1886. Familjens, Privatejendommens og Statens Oprindelse. I Tilslutning til Lewis H. Morgans Undersøgelser af Friedrich Engels. Dansk, af Forfatteren gennemgaaet Udgave, besørget af Gerson Trier. København 1888. デジタルコピー フリードリヒ・エンゲルス:家族、私有財産、国家の起源 L.H.モルガンの研究に従う。第3版。J. H. W. Dietz, Stuttgart 1889. フリードリヒ・エンゲルス:家族、私有財産、国家の起源。L.H.モルガンの研究に従う。第4版。J. H. W. Dietz, Stuttgart 1892 (=インターナショナル・ライブラリー 11) フリードリヒ・エンゲルス:家族の起源、私有財産と国家。L.H.モルガンの研究に従う。第5版。第8-9千, J. H. W. Dietz, Stuttgart 1892 (=International Library 11). Friedrich Engels: L『 origine de la famille, de la Propriété privée et de l』État. (ルイス・H・モルガンの研究への追随のために)。アンリ・ラヴェによるフランス語訳。Georges Carré, Paris 1893. フリードリヒ・エンゲルス:家族、私有財産、国家の起源。L.H.モルガンの研究に従う。第6版。10th-11th thousand, J. H. W. Dietz, Stuttgart 1894 (=International Library 11)。 科学版 Marx-Engels-Werke, vol. 21, Berlin 1961, pp. Marx-Engels-Gesamtausgabe, I. Abteilung, vol. 29, Dietz Verlag, Berlin 1990, ISBN 3-05-003365-7. |

| Forschungsliteratur Lawrence Krader: The Ethnological Notebooks of Karl Marx. (Studies of Morgan, Phear, Maine, Lubbock). Van Gorcum, Assen 1972 (= Quellen und Untersuchungen zur Geschichte der deutschen und österreichischen Arbeiterbewegung. Neue Folge. Band 4), ISBN 90-232-0924-9. Lawrence Krader (Hrsg.): Karl Marx, die ethnologischen Exzerpthefte. Übers. von Angelika Schweikhart. Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1976 (= edition suhrkamp. Band 800). Editha Nagl: Zur Geschichte der unmittelbaren Entstehung von Friedrich Engels Schrift ‚Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats‘ und ihre Herausgabe in Deutschland (1884–1894). In: Beiträge zur Marx-Engels-Forschung. Band 3, Berlin 1978, S. 125–142. Ursula Herrmann: Die Verarbeitung von Ideen aus Friedrich Engels’ Schrift Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats durch August Bebel in seinem Buch ‚Die Frau und der Sozialismus‘. In: Beiträge zur Marx-Engels-Forschung. Band 19, Berlin 1985, S. 60–72. Eike Kopf: Zur Wirkungsgeschichte von Engels’ Schrift ‚Der Ursprung der Familie …‘ im 19. Jahrhundert. In: Beiträge zur Marx-Engels-Forschung. Band 19, Berlin 1985, S. 73–82. Ursula Herrmann: Engels’ Schrift ‚Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats‘ in der deutschen Sozialdemokratie von 1884 bis 1895. In: Marx-Engels-Jahrbuch. 10. Dietz Verlag, Berlin 1986, S. 65–102. Günter Guhr: Über die Entstehung und Bedeutung der Schrift von Friedrich Engels: Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats. Staatliches Museum für Völkerkunde, Dresden 1984. Eleanor Leacock: The origin of the family, private property and the state. In the Light of the Researches of Lewis H. Morgan, With an Introduction and Notes by Eleanor Burke Leacock. New York 1972. |

研究文献 Lawrence Krader: The Ethnological Notebooks of Karl Marx. (モルガン、フィーア、メイン、ラボックの研究)。Van Gorcum, Assen 1972 (= Quellen und Untersuchungen zur Geschichte der Deutschen und österreichischen Arbeiterbewegung. 新シリーズ。第4巻), ISBN 90-232-0924-9. Lawrence Krader (ed.): Karl Marx, die ethnologischen Exzerpthefte. Angelika Schweikhart訳。Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1976 (= edition suhrkamp. vol. 800). エディタ・ナグル:フリードリヒ・エンゲルスの著作『家族・私有財産・国家の起源』の直接的な起源とドイツにおける出版(1884-1894年)の歴史に ついて。In: Contributions to Marx-Engels Research. 第3巻、ベルリン1978年、125-142頁。 また、「マルクス・エンゲルス研究への貢献」第3巻、ベルリン、1978年、125-142頁。In: Contributions to Marx-Engels Research. 第19巻、ベルリン1985年、60-72頁。 エンゲルスの著作『家族の起源』が19世紀に与えた影響の歴史について。In: Contributions to Marx-Engels Research. Volume 19, Berlin 1985, pp.73-82. ウルシュラ・ハーマン:1884年から1895年にかけてのドイツ社会民主主義におけるエンゲルスの著作「家族・私権・国家の起源」(Marx-Engels-Jahrbuch. 10th Dietz Verlag, Berlin 1986, pp.65-102. Günter Guhr: Über die Entstehung und Bedeutung der Schrift von Friedrich Engels: Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und Des Staats. State Museum of Ethnology, Dresden 1984. エレノア・リーコック:家族、私有財産、国家の起源。ルイス・H・モーガンの研究に照らして, エレノア・バーク・リーコックによる序文と注釈付き. ニューヨーク 1972年 |

| https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Ursprung_der_Familie,_des_Privateigenthums_und_des_Staats |

|

| 成立の経緯 本書執筆の経緯はカール・マルクスの遺稿整理に契機があった[2]。 マルクスは生前、古代社会や古い形態の共同体の研究に没頭していた。1870年代、最晩年に達したマルクスはロシア農村共同体の研究に着手し、やがて共同 体一般への関心を高めていった。やがてマルクスは原始共同体への研究の手がかりをルイス・ヘンリー・モーガンの文化人類学研究に求めた。モーガンはイロコ イ・インディアンを調査研究した成果を『古代社会』にまとめていたが、マルクスはモーガンの著作とその周辺の関連文献を読み漁り、詳細なノートを作成して いた。しかし、マルクスは1883年に研究を完成させられずに死去する。本書の序文に「以下の諸章は、ある程度まで遺言を執行したものである」とあるよう に、エンゲルスの盟友であったカール・マルクスが書いた研究ノートを使って、エンゲルスが独自に仕上げたものである。エンゲルスはマルクスの中途に終わっ た人類学研究を継承し、ヘーゲル弁証法の方法論を加えて唯物史観に構築し直すプロジェクトに携わっていくことになった。この頃、エンゲルスは青年期から関 心を深めていた古代ゲルマン人の部族制社会の研究にまい進しており、『原始ゲルマン人の歴史』や『フランク時代』の二編の論文を執筆していた他、古代史の 研究で成果を出そうとしていた[3]。 マルクスとエンゲルスは『共産党宣言』において「これまでのすべての歴史は階級闘争の歴史である」と書いたのち、これに注をくわえ、原始状態を別とした [4]。マルクスが1859年に『経済学批判』を書いた時点で、すべての民族の歴史の入り口に原始共産制社会があったと考えた。こうした理論を豊富化する ために、マルクスもエンゲルスも古代史の研究を熱心におこなった。エンゲルスは、『空想から科学へ』の中で原始共産制社会の存在を指摘し、平等な共同体が 有史以前に存在していたと重ねて主張した[4]。 一方、ドイツではカール・カウツキーによる『家族と婚姻の歴史』の出版があり[5]、1879年にはアウグスト・ベーベルによる『婦人論』が刊行され、社 会主義による女性と家族に関する理論的考察が試みられていた。しかし、これらの文献は女性の抑圧を人類史の宿命として位置付けるもので、社会主義による女 性の解放を主張していたものの、エンゲルスにとっては不十分な研究でより完成度の高い研究が必要だと感じられた[6]。 エンゲルスは男性による女性への支配の構造が確立される有史時代以前の原始共産制社会を論じ、原始から古代の単婚制の奴隷制社会への移行過程を整理し、 ジャン・ジャック・ルソーの『人間不平等起源論』やゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルの『歴史哲学講義』、『法の哲学』などの古典ばかりか 自身の青年期の著作『ドイツ・イデオロギー』を乗り越え、カウツキーとベーベル批判となる画期的研究を発表しようと考えていた[7]。エンゲルスの研究は 論文としてドイツ社会民主党の理論雑誌『ノイエ・ツァイト』(独: Die Neue Zeit)に掲載する予定であったが、執筆の過程で原稿が膨らみ続けて膨大なものとなってしまう。そこで単著で刊行することとなり、1884年に「いわば (マルクスの)遺言を執行したもの」として『家族・私有財産・国家の起源』が刊行されることになった[8]。1884年段階ではオットー・フォン・ビスマ ルクが制定した社会主義者鎮圧法があり発禁処分を考慮せざるをえなかったが、同法の廃止をうけて四版では発行部数を倍に増やした。増補改訂の主要な部分は 第二章の家族に関する章で、著作全体の3分の1以上を占め、エンゲルスがもっとも重要視した章であった[9]。 |

|

| 本書の概要 バッハオーフェン 序・研究史の流れ [icon] この節の加筆が望まれています。 1884年2月、こうした研究活動の中でエンゲルスはマルクスによるモーガン研究のノートを発見した[4][10]。さらに、モーガンの他にはヨハン・ヤ コブ・バッハオーフェンの『母権論』、古代の氏族共同体に関してゲオルグ・ルートヴィヒ・フォン・マウラーの『ドイツ村落制度の歴史』や、マクシム・コ ヴァレフスキーの『共同体的土地所有 その解体の原因、経過および結果』、ヘンリー・メインの『初期制度史講義』、ジョン・ラボックの『文明の起源と人類 の原始状態』などのノートがつくられた。エンゲルスは、これらの古代共同体に関する研究ノートに基づき序論を記述し、先史研究における研究史の流れを概観 した[11]。 文明以前・原始から未開へ 本書の概要は三部分に整理することができる。一章から三章までの冒頭はモーガン説と古代の人類史の発展過程の紹介に充てられている。まず、原始の人類社会には新時代が到来し始めていた。 第一章では文明時代への移行の契機が整理されている。人間が動物界から分離したばかりの「過渡的な状態」である「野蛮」から、「未開」をへて、「文明」に いたる、人類社会の発展図を略述した章である。生活技術によって「野蛮」と「未開」に区分し、さらにそのなかを「上位・中位・下位」段階に分ける方法を用 いている[12]。契機は採集・漁業・狩猟からなる野蛮段階から技術の取得によって新段階へと移行する発展のなかにあった[13]。人々は土器の製作をお こない家屋を建て定住生活をなす中間段階を経て、牧畜農耕への未開段階へと移行を果たす[14]。この段階で新大陸と旧大陸で主要穀物の相違と家畜類の種 特性の相違によって異なる道筋をとり、熱帯や極地を中心に旧型の原始社会に留まる地域が生じた。旧大陸を中心に更に進歩を続けた人類はムラからクニへと社 会編成を変えて、金属器の製作技術を高めて灌漑農業や騎乗遊牧生活を拡大させて、肥沃な大河周辺地帯で有史時代への最初の移行を果たした[15]。第二章 は、原始的な家族形態を復原して今日の社会における一夫一婦制の起源を明らかにする部分、資本主義の階級社会における一夫一婦制の批判する部分、いかに婦 人は解放されるのかという共産主義社会での家族と結婚という三つの部分が書かれている[12]。 第三章では、原始的な家族形態をなすイロコイ族の具体的事例が紹介されている。 イロコイ族などアメリカ・インディアン、インドの部族において現存する家族制度と、血族呼称制度が矛盾している例をとりあげている。家族は社会編成の基本 体制であったが、野蛮段階では部族を構成する男性と女性による集団婚であり、誰が子どもの父親であるかが不確定であったため、母系制の共同体を形成してい た。しかし、農牧業の発達による富の形成は土地の分割と私的所有をもたらしていく。未開段階に入った人類は、財産となる土地や家畜の所有を戦闘力に優れる 男性の権限に移し替えていった。私有財産制度は、実子への財産の継承、即ち世襲原理を可能とするために、母系制の集団婚から父系制の対偶婚へと婚姻制度の 変更を余儀なくさせた。ここで「乱婚(無規律性交)→血族婚→プナルア婚→集団婚→対偶婚→父系制単婚」という発展図式を考え、私有財産制度の成立と富の 拡大ともに父系制社会への移行が起きたとした。これが画期となって人類は古典古代へと移行していく。エンゲルスは第二章の一節で次のように語っている。 「富が増大するのに比例して、この富は、一方では家族内で男性に女性よりも重要な地位を与え、他方では、この強化された地位を利用して、伝来の相続順位を 子(父の嫡子)に有利なように覆そうとする衝動を生み出した。しかしこれは、母権制による血統がおこなわれているかぎり、だめであった。したがって、この 血統が覆されなければならなかった。そしてそれはくつがえされた。……。一部は富の増加と生活様式の変化(森林から大草原への移転)の影響のもとに、一部 は文明と宣教師の精神的影響から、……、ショーニー族、マイアミ族、デラウェア族では子が父から相続できるように、父の氏族に属する氏族名をつけて、子を この氏族に移す慣習が拡がっている。……。母権制の転覆は女性の世界史的敗北であった。男性は家のなかでも舵をにぎり、女性は品位を穢され、隷属されられ て、男性の情欲の奴隷、子供を産む単なる道具となった。」[16] 神話期ギリシア氏族・私有財産制と家族 私有財産制は家族制度を新しい段階へと発展させる。集団婚を単婚へと移行させ、やがて、単婚制を一夫多妻の家父長制から一夫一婦制へと移行させた。それと ともに一夫一婦婚そのものの内部に第二の対立が発展してくる。第二章の一節には「(単婚家族という)この新しい家族形態がまったくの過酷さをもって現れる のは、ギリシアの場合である」と語り、単婚制家族における夫婦を次のように描写している[17]。 「英雄時代のギリシアの妻は、なるほど文明期の妻よりも尊敬されているが、しかし結局のところ、彼女は夫にとって、彼の相続者である嫡出子の母であり、彼 の家政婦長であり、また彼が意のままに妾にすることができるし実際にもそうする女奴隷たちの監督官であるに過ぎない。単婚に並ぶ奴隷制の存在、その身にそ なえたすべてをあげて男のものになる若い美しい女奴隷の存在、これこそが、単婚にはじめから特殊な性格を、すなわち、妻にとってだけの単婚であって、夫に とっての単婚ではないという性格を、押印するのである。そしてこの性格を単婚は今日でもなお帯びている。」[18] エンゲルスは、単婚制は財産所有権を掌握した男性による支配の原則で、女性に対して不平等な支配のシステムと考え、この不平等な婚姻は姦通と娼婦制度に よって補完されるとした。古代文明の発展の過程と共に、女性は支配の対象となって家財として扱われるようになり、公的社会への参加権をはく奪されていっ た。エンゲルスは史的唯物論の公式に基づき、文明社会の家族と女性のあり方を以下のごとく端的に言及した。 「アテナイに代表されるイオニア族では……、娘たちは糸紡ぎ、機織り、縫い物、それにせいぜいわずかの読み書きをならったに過ぎない。彼女たちは監禁され ているも同然であって、ほかの女たちとだけ交際した。女部屋は家の中の隔離された部分であり……、そこには、男、とくに外来者は容易には入れなかっ た……。そして、子供を産む仕事を別にすれば、妻はアテナイ人にとって女中頭以外の何物でもなかった。男には体操や公的な討議があったが、女はそれから排 除されていた。そのうえ男は、……国家による大規模な売春制度をもっていた。スパルタの女性市民が気品の点でそうであったように、才気と芸術的嗜好の点で 古代女性の一般的水準を抜く、無比のギリシア人婦人気質が発達したのは、まさにこの奴隷制度を基礎としてのことであった。…… 単婚は決して個人的性愛の果実ではなった。というのは婚姻は依然として便宜婚だったからである。それは、自然的条件ではなく、経済的条件に、つまり本源的 な自然発生的な共同所有に対する私的所有の勝利にもとづく、最初の形態であった。家族内での夫の支配と、彼の子であることに疑いがなくて、彼の富の相続者 に定められている子を産ませること―これだけがギリシア人があからさまに宣言した一夫一婦制の唯一の目的であった。……アテナイでは、結婚だけでなく、夫 の側での最小限のいわゆる婚姻上の義務の遂行もまた、法律によって強制されていた。 このように、一夫一婦制が歴史に登場するのは、決して男女の和合としてではなく、いわんやその和合の最高形態でもない。その反対である。それが登場するの は、一方の性に対する他方の性の圧制としてであり、それまで先史の全期をつうじて知られることのなかった両性の抗争の宣言としてである。……。歴史にあら われる最初の階級闘争は男性による女性の抑圧と合致する。しかしそれ(男女不平等)は同時に、奴隷制および私的な富と並んで、かの今日にまでも続く、すな わち、そこではあらゆる進歩が同時に相対的な退歩であり、一方の幸福と発展が他方の苦痛と排撃によって達成される時期を、開くのである。(家族制度)それ は文明社会の細胞形態であって、われわれはすでにここに、文明社会で十全に展開する対立と矛盾の本性を研究することができるのである。()内筆者加筆。」 [19] 不貞は厳禁され厳罰に処されはするが、姦通が婚姻制度の不可避な社会制度になった。本来平等であるべき両性の原理が私有財産制によって捻じ曲げられ、男性 による女性に対する支配という不自然な婚姻制度の解きえない矛盾を解くために、婚姻制度の邪悪な内面性を制度的に反響させる、対象物として娼婦制度が発明 された。 「財産の差が生じるにつれて、したがって、未開の上位段階で、賃労働が奴隷労働と並んで散発的に現われ、そして同時に、その必然的な相関物として自由人の 女子の職業的な売春が、奴隷の強制された肉体提供ととならんで現れるようになる。このように集団婚が残した遺産は二面的であるが、それは文明がうみだした ものがすべて二面的であり、二枚舌的であり、自己分裂的であり、対立的であるのと同様である。すなわち、一方には単婚があり、他方には売春という極端な形 態を含む娼婦制がある。娼婦性もまた、他のすべてのものと同様に一つの社会的制度であり、それは、昔の性的自由を相続する―男性に有利なように。……。 しかし、これとともに、単婚そのものの内部に第二の対立が発展する。自分の存在を娼婦制によって飾る夫のかたわらには放置された妻がいる。……。一夫一婦 制ともに、以前には道の二人の登場人物が現れる。妻のおきまりの情夫と、妻に姦通された夫とが。……。一夫一婦制および娼婦制とならんで、姦通は一つの不 可避的な社会的制度となった―厳禁され厳罰に処されるが、しかし抑制することはできない。この不正の確実さは依然としてせいぜい道徳的信念に基づくだけで ある。そして、この解決できない矛盾を解決するために、ナポレオン法典第312条は布告した。「仏: L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. 婚姻中に受胎された子の父は ── 夫である」。これが、三千年にわたる一夫一婦制の最後の帰結である。[20]」 一夫一婦制と娼婦制は相互補完を通じて強化され、圧倒的に男性に有利な形ではあるが、男性と女性の両性に対する性的支配権力を強化し続けていく。私有財産 制の根幹にある財産継承の原則を支えるべく登場するのが民法である。一夫一婦婚型家族制度の根本をなす民法典、ナポレオン法典第312条に引き続き、日本 国民法第772条が規定する「嫡出の推定」すなわち「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」へと継承されている。 法務省は、民法第772条の源流が、ナポレオン法典第312条にあるとは、説明していない。 しかし、産業革命によって資本主義が成熟するとプロレタリアート階級における単婚制家族の崩壊が始まる。そして、エンゲルスは社会主義革命によって資本主 義が崩壊すると、私有財産の主要部分、すなわち、生産手段の私的所有の廃止されることで、財産の相続を目的にした一夫一婦制の基礎も消滅するのだと主張し た。 古代ギリシア以降・「国家」の形成 第四章から第八章は古代ギリシア、古代ローマ、古代ゲルマンの氏族共同体が紹介されている。いずれも氏族は国家に先行する社会組織であり、史書や現行制度 の痕跡からそれを証明しようとしている。ただし、一様なものではなく、民族ごとに豊かな形態があることをエンゲルスは叙述している。一例として古代ギリシ アと古代ローマの事例を紹介する。 エンゲルスは、ギリシアの諸部族の神話期の歴史からすでにいくつかの小さな統合部族に結集して、城壁で固められた都市に住んでおり、内部に氏族や部族が自 立性をなお保持していたことを指摘しながらも、畜群や畑地耕作が拡大し、手工業がはじまるにつれて、人口は増加して富の差が増大すると、古い自然発生的な 民主政の内部に貴族性的な要素が成長したことを示唆した。また、個々の部族団が最良の地域を占有したり戦利品を得るため、絶え間ない戦争状態におかれ、捕 虜をもちいた奴隷制を導入したことを指摘した[21]。 英雄時代のギリシアの制度から内乱の一世紀と呼ばれる共和政ローマの古典時代のうちに、歴史的転換の契機が見出される。エンゲルスは古い氏族制度がまだ生 き生きとした力を持っていたのを見るが、すでにその崩壊の端緒をみることができると語っている。すなわち、父権制と子への財産の相続、これによって家族内 での富の蓄積が支援されて家族が氏族に対立する一個の力となったこと。富の差が、世襲の貴族および王位の最初の萌芽を形成することによって、その制度に反 作用をおよぼしたこと。奴隷制が、さしあたりはたんに捕虜をもちいた奴隷に過ぎなかったのに、ラティフンディアの発達など、すでに自己の部族員やさらには 自己の氏族員をさえ奴隷化する展望をひらきつつあったこと。家畜・奴隷・財宝を獲得するための組織的な略奪が正規の営利源泉になりつつあり、やがて戦争行 為が古代エジプト文明の栄華や、アッシリアやバビロニア文明の興亡、アレクサンドロス大王による東征や共和政ローマの膨張といった古代の諸文明の歴史を 彩ったこと。要するに、富が最高の善として賛美され、尊敬されて、古い氏族秩序が富の暴力的な略奪を正当化するために乱用されたことが、古代文明の形成、 すなわち、国家の成立の背景にあると語った[22]。 エンゲルスの結論は明快である。第四章の末尾に簡潔に述べた。 「だが、(古代の氏族共同体には)一つだけが欠落していた。 個々人が新たに獲得した富を、氏族秩序の共産制的伝統に対して保証したばかりではなく、また以前にはあれほど軽視された私有財産を神聖化し、この神聖化を あらゆる人間共同体の最高の目的だと宣言したばかりでなく、相次いで発展してくる財産獲得の諸形態、したがって不断に加速される富の増殖の新しい諸形態 に、全社会的承認の刻印をおした一つの制度が。はじまりつつあった社会の諸階級への分裂を永遠化したばかりかでなく、有産階級が無産階級を搾取する権利 や、前者の後者にたいする支配を永遠化した一つの制度が。そして、この制度は出現した。国家が発明されたのである。()内筆者加筆。」[22] 総括・「家族」「国家」とは何か 第九章は全体を理論的に結論づけてまとめた章である。エンゲルスはこう語っている。 「人間もまた一個の商品になりうる、人間を奴隷に転化させれば、人間の力を交換できて利用できる、という偉大な「真理」が発見された。人間が交換をし始め るようになるかならないかのうちに、すでに人間自身もまた交換されるようになった。人間が欲すると否とにかかわりなく、能動態が受動態となった。 奴隷制は、文明のもとでその最も十全な展開をみたが、この奴隷制と共に、搾取する階級と搾取される階級とへの社会の最初の大きな分裂が生じた。この分裂 は、全文明期を通じて継続した。奴隷制は、最初の古代世界に特有な搾取形態である。これに続くのは、中世における農奴制、近世における賃労働である。これ こそが、文明の三大時期に特徴的な隷属の三形態である。公然の、そして最近では仮装した奴隷制度が、いつも文明と併存するのである。 文明の発端となる商品生産の段階は…、(一)金属貨幣、それとともに貨幣資本、利子、高利貸付、(二)生産者間の仲介的階級としての商人、(三)私的土地 所有と抵当、(四)支配的生産形態としての奴隷労働。文明に照応し、文明とともに確定的に支配的となる家族形態は単婚であり、男性の女性に対する支配であ り、社会の経済単位としての個別家族である。文明を総括するのは国家であり、この国家は…いつも例外なく支配階級の国家であり、どんな場合にも本質的に は、抑圧され搾取される階級を抑制するための機関であることには変わりはない。」[23] ここでは国家の発生についての理論的総括がおこなわれ、この一節はマルクス主義階級国家論の基礎の一つとなった。最後に、エンゲルスは「文明批判」をおこ ない、文明が金属貨幣と利子、商人、私的土地所有と抵当、奴隷制度を発明して、最終的に人類は奴隷の反乱を防止して階級闘争が内乱へと発展する革命的契機 を回避する調停機関として国家を創造したと指摘した[24]。 |

|

| 未来への展望 「国家」の廃棄 社会主義革命によって生産手段が共同所有に移管されることによって、資本主義経済のもとで奴隷化されていた労働者階級の自立が進み、搾取階級に対する搾取 によって全人民が平等な社会が成立すると階級闘争が終わりを告げ、階級支配の維持という役目を終えた国家は廃止されるとされた。そして、母系制氏族社会が つくりだした民主的な社会が共産制社会となって高次の形で復元されると主張した。エンゲルスは、国家や一夫一婦制、私有財産を自明のものとするヘーゲル的 な歴史観に対して、それらが歴史的なもの、すなわちある条件のなかで生成し、またその条件の解消にともなって消滅(変化)するにすぎないとする歴史観を提 示した[25]。 「国家は永遠の昔からあったものではない。国家なしにすんでいた社会、国家や国家権力を夢にも知らなかった社会が存在していた。 諸階級への社会の分裂と必然的に結びついた一定の経済的発展の段階で、この分裂によって国家が一つの必要事となった。いまやわれわれは、これらの階級の存 在がひとつの必要事であることをやめたばかりか、生産の積極的な障害になるように、急ぎ足で近づいている。それらの階級は、以前にそれらが発生したのと同 じように、不可避的に滅びるであろう。それとともに国家も不可避的に滅びる。生産者たちの自由で平等な協力関係の基礎の上に生産を新たに組織する社会は、 全国家機関を、その場合にしかるべき場所に移しかえる。すなわち、紡ぎ車や青銅の斧と並べて、考古博物館へ。」[26] 国家の歴史はエンゲルスの想定するコースを辿ることはなかった。「国家の廃止」は実現を見ていない。ただし、現代史において国家のあり方の変化は急激に進 行した。エンゲルスの想定した方向性からは外れているものの、グローバリゼーションの進展や冷戦終結に伴ってヨーロッパ連合 (EU) という超国家的な連合体が登場し、ヨーロッパ統合が進展した。国家の存在と役割は時代とともに変化を見せている。 男性支配と女性解放 「(未開から文明への中位段階の)工業的成果のうちで二つのものが重要である。第一は機織りであり、第二は金属鉱石の溶解と金属の加工である。……。 すべての部門―牧畜、農耕、家内工業―における生産の増大は人間の労働力に、その生計に必要なより多くの生産物をつくる能力を与えた。それは同時に、氏 族、世帯共同体、または個別家族の各構成員に課される日々の労働量を増大させた。新しい労働力の編入が望ましくなった。戦争がこれを供給した。すなわち、 捕虜が奴隷に転化させられたのである。最初の大きな社会的分業は、その労働の生産性の、したがって富の増大につれて…、必然的に奴隷制度をもたらした。最 初の大きな社会的分業から、二つの階級への社会の最初の大きな分裂が発生した。すなわち、主人と奴隷、搾取者と被搾取者への分裂が。 いまや畜群やその他の他の新しい富とともに、家族のうえに一つの革命がやってきた。……。いまや生業がもたらす剰余はすべて男性に帰した。女性もその享受 にあずかったが、その所有にはあずかることはなかった。「粗暴」な戦士・猟人は、家庭内では女性に次ぐ第二の地位に満足していたが、「ヨリ柔和」な牧人 は、自分の富を頼って第一の地位にのしあがり、女性を第二の地位に押しのけた。……。 女性の家事労働は、いまでは男性の生業労働のまえに影にひそめた。後者がすべてであって、前者はとるに足らない添え物であった。ここにすでに示されている のは、女性の解放、男女の平等は女性が社会的な生産的労働から排除されていて、家事の私的労働に局限されたままであるかぎり、不可能事であり、今後ともそ うであろうということである。女性の解放は、女性が大きな社会的な規模で生産に参加することができて、家事労働がとるに足らない程度にしか女性を煩わさな いようになるときに、はじめて可能となる。そしてそれは近代工業によって初めて可能となった。近代的大工業は、女子労働をたんに大規模に許すばかりではな く、それを本格的に要求し、また私的に家事労働をもますます公的な産業に解消することに努めているのである。」[27] ここでのエンゲルスの論点は二点に要約される。 一点目は、農牧業によって男性労働力の価値が上昇していき、これに対比するように、女性の社会的地位が低下したという指摘である。新石器革命による農牧業 の開始とそれに伴う社会的生産力の増加によって、男性の労働が物質的生活を維持する中心的活動へと発展を果たす一方、女性の家事労働や家内生産が従属的な 活動へと押し下げられていき、次第に女性の地位が低下した。人類史は、社会的労働における奴隷ならびに賃金労働者の使用と家庭内労働における専業主婦の使 用とが対の関係になって成立する。家庭の外は男性支配者と奴隷と労働者の世界、家庭の中は男性支配者の家族と家庭内に押し込まれた女性の世界と二極の世界 が成立した。 二点目は、将来における女性の進む未来に関する予想を含んでいる。 近代工業の機械的生産体制が確立されると、ブリテン労働者階級の女性の類例でもあるように、働く女性は男性よりも低賃金で使用できる労働力となり、その社 会進出は進展していく。とりわけ、エンゲルスの死後に勃発した第一次世界大戦下では男性労働力が不足し、不足した労働力の埋め合わせとして、女性の社会進 出が世界各国で進展した。 |

|

| 影響と批判 『家族・私有財産・国家の起源』はマルクス主義階級国家論の古典の位置を占めている。 階級国家論はマルクス主義者に継承され、1917年夏、ロシア革命の最中にウラジーミル・レーニンの『国家と革命』という著作が発表された。レーニンは、 マルクスとエンゲルスの著作やドイツ社会民主党幹部に対する書簡を通じて、マルクス主義の理論を精緻に分析した。エンゲルスの著作の中で特に重視されたの が『反デューリング論』や『家族・私有財産・国家の起源』であるが、レーニンはこれら著作に登場する国家理論に関する記述を通じて革命の方向性とその性格 を規定しようとした。レーニンは、国家は有産階級による無産階級に対する支配の装置だとする国家論を継承し、革命理論に関してもエンゲルスの見解を下敷き とする認識を示した。社会主義革命を経てプロレタリアート独裁の体制を確立し、人民が政治的意思決定や共同体の運営に参画することを学習すれば、支配-被 支配の構造が打ち砕かれ、従来的な階級国家が廃止されて人民国家へと止揚されると論じた。 一方、家族と結婚に関するエンゲルスの批判は、フェミニズム思想に影響を与え、マルクス主義フェミニズムへと継承された。 マルクス主義フェミニストは、女性が抑圧される現象を私有財産制に基づく経済的活動に起因する問題として捉え、家族と結婚は財産権を掌握した男性が女性を 支配するための装置であり、資本主義経済の下で有史以来の男女間の不平等が発展・継承され、近代社会における性差別の構造が確立されるに至ったというエン ゲルスの指摘を支持した。彼らは女性を解放する方法として資本主義の解体に焦点を合わせた[28]。1970年、ラディカル・フェミニズムの代表的研究者 ケイト・ミレットは『性の政治学(英語版)』において、エンゲルスが結婚と家族制度を人類社会の歴史的所産として位置づけ、「神聖な存在を深刻な批判、分 析にさらしただけでなく、抜本的に再編成される可能性すら招いた」と評価した[29]。また、シュラミス・ファイアストーンは『性の弁証法(英語版)』に おいて、エンゲルスの母系制社会に関する記述を引用して、女性解放の可能性を論じた。エンゲルスの観点のなかで特に支持されている点は、男女間の性差は生 物学的に決定されたものではなく、社会的条件によって人為的に構築された「制度」であるというジェンダー論を含んでいる点であった。エンゲルスは家父長制 を資本主義の社会的補完システムの一つとして見なし、両方の解体が労働者階級と女性の解放を可能とする条件と考えていた[30]。 エンゲルスの思想は、今日の現代人類学や異なる観点からのフェミニズムからも批判を受けた。批判の原因は未開社会が男性優位に基づいている点をエンゲルス が否定したためである。また、エンゲルスはヴィクトリア時代の価値観に則っていたため、女性の性欲や生殖と関係のない性衝動を見落としていたとも指摘され ている。ミシェル・バレットによると、エンゲルスは「性衝動、イデオロギー、家庭第一主義あるいは男女間の分業や権限の分割という問題にも真剣に」向き 合っていなかった[31]。エンゲルスの研究には時代の制約性を含んだ一面があるというのがエンゲルス批判の根拠である。 |

|

| https://x.gd/l9dPL |

リ ンク

文 献

そ の他の情報

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

☆

☆

☆