Das Unbehagen in der Kultur, Civilization and Its Discontents; 「文 化」概念の検討という連続講義

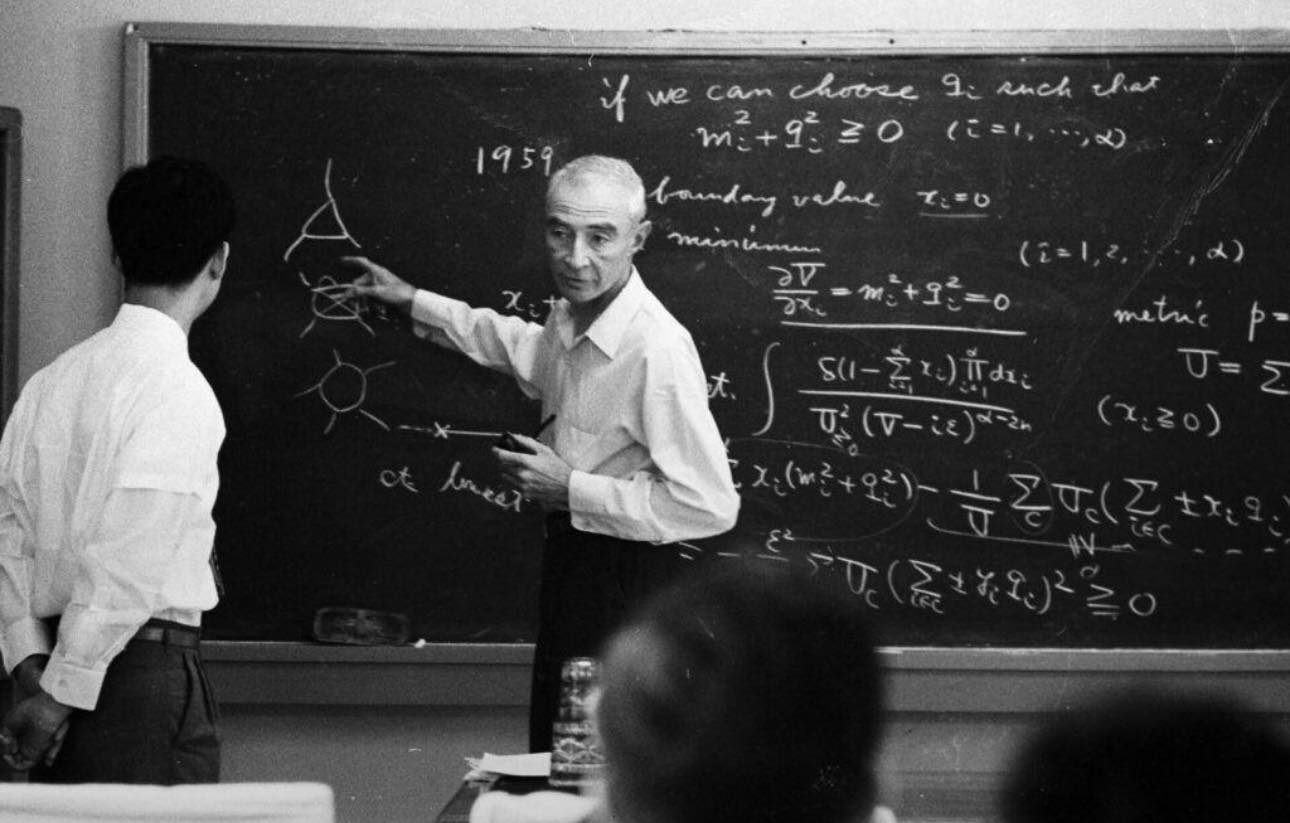

Das Unbehagen in der Kultur, Civilization and Its Discontents; 「文 化」概念の検討という連続講義

フロイト『文明とその不安(文化にひそむ不安)』は、1929年に書かれ、 1930年に出版された。その内容は、フロイトが「個性への欲求」と「社会の期待」との間の重 要な衝突と見なすものについて考察したものである。なお、Kultur というドイツ語の英訳は、文明になっている。フロイトが使ったドイツ語のKulturが、英語ないしは日本語の、西洋をも含む——とりわけフロイトは西洋 の自文化・自文明のことを論じているので——文化=文明全般を論じているので、日本語の話者は、この違いに拘泥する必要ないように思える。

フロイトは、文化と個人の間の根本的な緊張として彼じしんがが

見ているものを列挙する。彼が主張する主な摩擦的緊張とは、「本能的な自由をもとめる人間の個人の探求」と「それを順化させようとする文化」の葛藤、すな

わち「本能の抑圧」

から生じるものだと主張する。フロイトは、快楽原則によって望まれる状況が持続すると、個人に対して穏やかな満足感を生み出すという。人間の原始的な本能

の多く(たとえば、殺したいという欲求や性的満足への飽くなき渇望)は、明らかに人間の社会の幸福に有害なものとなる。その結果、文明は殺害、レイプ、姦

淫を禁止する律法を制定し、これらの規則が破られた場合、厳しい罰を与える。したがって、私たちの幸福の可能性は律法によって制限されるのである。このプ

ロセスは、フロイトが主張するように、文化の本質的な性質であり、市民の間に永続的な不満の感情を引き起こす。この見方は、人間には不変の特定の特徴的な

本能があるという概念に基づいている。これらには、とりわけ、セックスへの欲求、および個人の満足への道を妨げる権威者や性的ライバルに対する暴力的な攻

撃の要素が含まれる。

フロイトは、文化と個人の間の根本的な緊張として彼じしんがが

見ているものを列挙する。彼が主張する主な摩擦的緊張とは、「本能的な自由をもとめる人間の個人の探求」と「それを順化させようとする文化」の葛藤、すな

わち「本能の抑圧」

から生じるものだと主張する。フロイトは、快楽原則によって望まれる状況が持続すると、個人に対して穏やかな満足感を生み出すという。人間の原始的な本能

の多く(たとえば、殺したいという欲求や性的満足への飽くなき渇望)は、明らかに人間の社会の幸福に有害なものとなる。その結果、文明は殺害、レイプ、姦

淫を禁止する律法を制定し、これらの規則が破られた場合、厳しい罰を与える。したがって、私たちの幸福の可能性は律法によって制限されるのである。このプ

ロセスは、フロイトが主張するように、文化の本質的な性質であり、市民の間に永続的な不満の感情を引き起こす。この見方は、人間には不変の特定の特徴的な

本能があるという概念に基づいている。これらには、とりわけ、セックスへの欲求、および個人の満足への道を妨げる権威者や性的ライバルに対する暴力的な攻

撃の要素が含まれる。

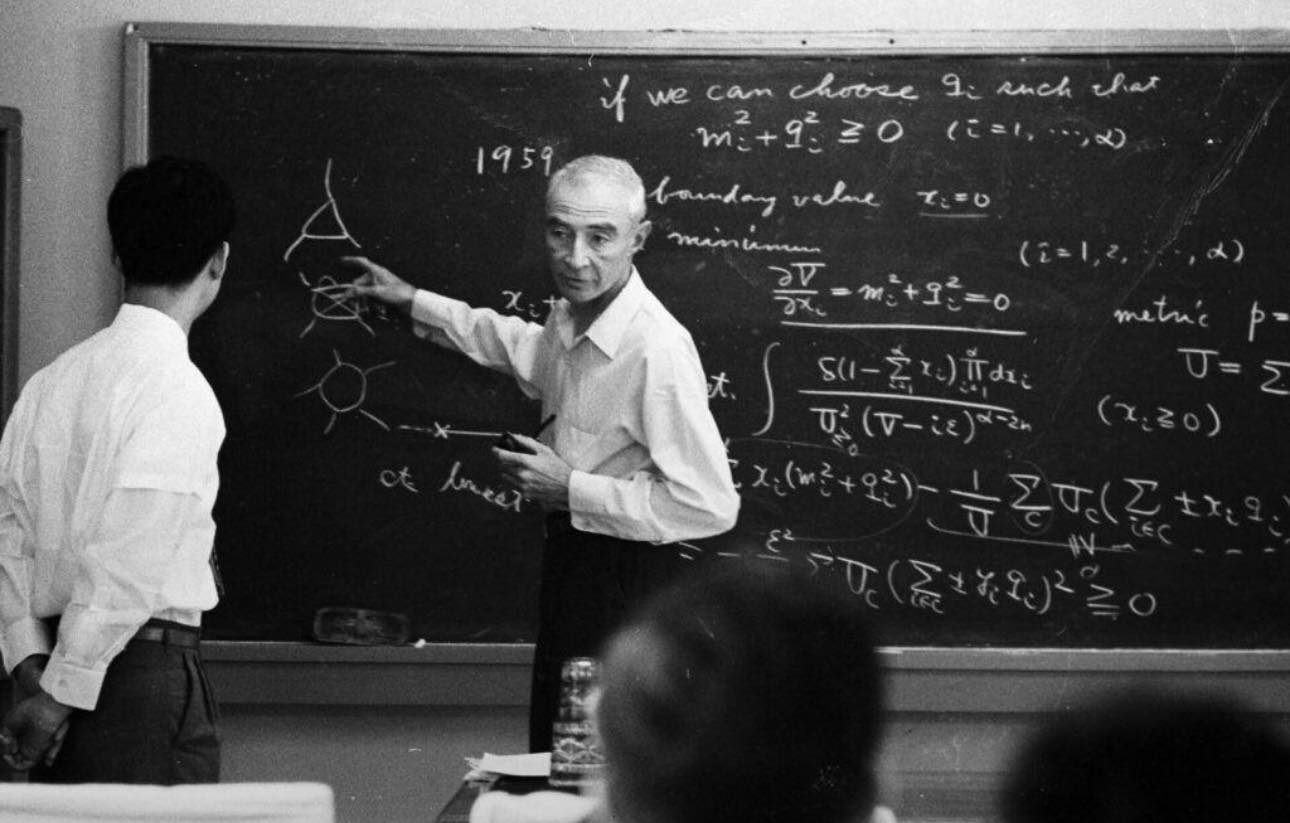

こ

の作品への理解は歴史的背景を理解を要求する。すなわち第一次世界大戦は、間違いなくフロイトと、個人と文明の間の緊張についての彼の中心的な観察に影響

を与えたからである。フロイトはその2年前に『幻想の未来(The Future of a

Illusion)』(1927)で発表された考えを発展させ、そこで彼は、組織的

宗教は集団神経症であると批判した。公認の無神論者であったフロイト、宗

教は社会的本能を飼いならし、共有された一連の信念の周りに共同体の感覚を生み出し、それによって文明や文化を救済することになると主張した。

それでも同時に、組織化された宗教は、神によって具現化された主な父親の姿に永久に

従属させることによって、個人に莫大な心理的コストを課すことになるのである。

***

ま ず最初の第1章(ローマ数字)に、フロイトは、それ以前の『幻想の未来』のなかで、見落としていた宗教的感情の可能な源を取り上げることからこの書物をは じめる。全体性、無限性、そして永遠の「海洋感覚」など——彼は「海洋の感情が後に宗教と結びつくようになった」と想像する。彼自身はこの解散の感覚を体 験することはできなかったが、エゴとオブジェクトの境界が失われたり、ぼやけたり、歪んだりする、さまざまな病的で健康的な状態(愛など)が存在する ことに注意した。この宗教的感情は「乳児の無力感と父親への憧れ」から生じているのである。

☆

| Die Abhandlung

beginnt mit einem Nachtrag zu Freuds Schrift Die Zukunft einer Illusion

von 1927. Freud bekräftigt die dort entwickelte These von der

Vatersehnsucht als Grundlage der Religion. Romain Rolland hatte dagegen

eingewandt, die letzte Quelle der Religion sei das „ozeanische Gefühl“.

Freud rekonstruiert dieses Gefühl als primären Narzissmus ohne Grenze

zwischen dem Ich und der Außenwelt, und er räumt ein, dass dieser

Narzissmus in eine Beziehung zur Religion geraten sein könne. Seine

Bedeutung für die Religion sei allerdings sekundär. (Teil I) |

本論文は、フロイトの1927年の著作『幻想の未来』への追記から始ま

る。フロイトは、宗教の基礎として父親への憧れを説いたこの著作の主張を再確認す

る。ロマン・ロランは、宗教の究極の源泉は「海洋的感覚」であると異議を唱えていた。フロイトは、この感情を自己と外界の間に境界を持たない原初的な自己

愛として再構成し、この自己愛が宗教と関係を持つ可能性を認める。しかし、宗教にとってのその意義は二次的なものである。(第1部) |

☆

次に2章では、宗教が、個人が世界のすべ ての苦しみから自分自身を遠ざける必要性から生じる1つの対処戦略であることを掘り下げる。子どものエ ゴは、それ自体を遠ざけることを好む現実の否定的な側面があることを理解したときに、海洋の感情の上に形成される。しかし、自我は不快感を避けたいと望んでいると同時に、幸福を確保するためによりよく行動できるように 自分自身を構築する。 これらは、自我がその義務を認識したとき生じる快楽原則の2つ目のものである。 彼は「人生の目的とは快楽原則のプログラムそのものである」と主張する。残りの部分は、人間が世界から幸福を確保するために使用するさまざまなスタイルの 適応の探求であり、同時に苦しみへの露出を制限するか、それを完全に回避しようとすることを説明する。フロイトは、私たちが克服しようとしている3つの主 な不快感の原因を指摘する。つまり、1)苦痛に満ちかつ寿命が有限である私たち自身 の存在、2)自然界がもたらす残酷で破壊的な側面、そ して、3)他の人間と一緒に暮らさなければならないという社会の中のリアルな苦しみで ある。フロイトは、この最後の不快感の原因を「おそらく他のどの人よりも私たちにとって苦痛である」と見なした。それゆえ、この本=論文の残りの部分で は、満足を求める個人の本能と社会生活の現実との間の対立について考察することになる。

☆

| Danach

geht Freud zum Thema der Abhandlung über – dem Verhältnis von Kultur

und „Unbehagen“, also Unlust, Leid, Unglück. Er beginnt mit einer

Erörterung der verschiedenen Quellen der Unlust. Der Lebenszweck werde

faktisch durch das Lustprinzip gesetzt, also durch das Streben nach

Lust und Lustvermehrung. Dieses Prinzip sei jedoch nicht realisierbar;

die Außenwelt, die sozialen Beziehungen und der eigene Körper seien

Quellen von Unlust. Deshalb werde das Lustprinzip durch das

Realitätsprinzip ersetzt, das Streben nach Unlustvermeidung durch

Beeinflussung der Quellen der Unlust. Auch dieser Weg stoße jedoch auf

Grenzen. (Teil II) |

フロイトは次に、この論文のテーマ

である文化と「不快」、すなわち不快感、苦痛、不幸の関係について論じている。彼はまず、不快感のさまざまな原因につい

て論じている。人生の目的は、実際には快楽原則、すなわち快楽の追求と快楽の増大によって決定される。しかし、この原則を実現することはできない。外界、

社会関係、そして自身の肉体が不快感の原因となるからだ。このため、快楽原則は現実原則に取って代わられ、不快感の回避の追求は、不快感の源に影響を与え

ることに置き換えられる。しかし、この道にも限界がある。(第2部) |

| Unverzichtbarkeit und Unerfüllbarkeit des Lustprinzips (Teil II) Der Zweck des menschlichen Lebens besteht faktisch darin, nach Lust und in diesem Sinne nach Glück zu streben; der Lebenszweck wird also durch das „Lustprinzip“ gesetzt. Dieses Programm ist jedoch undurchführbar; „man möchte sagen, die Absicht, daß der Mensch glücklich sei, ist im Plan der 'Schöpfung' nicht enthalten.“ (208[1]) Wir sind so eingerichtet, dass wir nicht die Dauer, sondern nur den Kontrast intensiv genießen können. „Das Programm, welches uns das Lustprinzip aufdrängt, glücklich zu werden, ist nicht zu erfüllen, doch darf man – nein, kann man – die Bemühungen, es irgendwie der Erfüllung näherzubringen, nicht aufgeben.“ (214 f.) Unter dem Druck der Leidensmöglichkeiten wird das Streben nach Luststeigerung durch das Streben nach Unlustvermeidung ersetzt wie auch das Lustprinzip durch das bescheidenere Realitätsprinzip. Da es drei Quellen der Unlust gibt: den eigenen Organismus, die äußere Realität und die sozialen Beziehungen, gibt es drei Wege der Leidverminderung: das Beeinflussen des eigenen Organismus, das Umgestalten der äußeren Realität und das Erotisieren der sozialen Beziehungen – „eine der Erscheinungsformen der Liebe, die geschlechtliche Liebe, hat uns die stärkste Erfahrung einer überwältigenden Lustempfindung vermittelt und so das Vorbild für unser Glücksstreben gegeben“ (213). All diese Möglichkeiten sind jedoch begrenzt; weder auf dem Weg der Lustgewinnung noch auf dem der Unlustvermeidung können wir alles, was wir begehren, erreichen. Die Beeinflussung des Organismus durch Rauschmittel, Abtöten der Triebe, Triebbeherrschung, Sublimierung oder Ersatzbefriedigung aus Illusionen (Kunst) geht mit einer Abschwächung der Glücksmöglichkeiten einher und ist meist nicht stark genug, das reale Elend vergessen zu machen. Wer sich verzweifelt gegen die äußere Realität empört, verfällt dem Wahnsinn. „Es wird aber behauptet, dass jeder von uns sich in irgendeinem Punkte ähnlich wie der Paranoiker benimmt, eine ihm unleidliche Seite der Welt durch eine Wunschbildung korrigiert und diesen Wahn in die Realität einträgt.“ (213) Die auf den Glückswert der Liebe gegründete Lebenstechnik macht von anderen abhängig und ist deshalb zugleich eine Quelle des Leidens. Die Religion sorgt für Glückserwerb und Leidensschutz durch eine für alle gleiche Entstellung der Realität: einen Massenwahn. Dies erspart die individuelle Neurose, jedoch um den Preis des psychischen Infantilismus. |

快楽原則の不可譲性と達成不可能性(第2部) 人間の人生の目的は、実際には快楽、そしてこの意味では幸福を追求することである。したがって、人生の目的は「快楽原則」によって定められている。しか し、このプログラムは実行不可能である。「人間が幸福になるべきだという意図は、『創造』の計画には含まれていないと言えるかもしれない。(208 [1]) 私たちは、持続を楽しむことができないようにできている。「快楽原則が私たちに課す、幸福になるというプログラムは成就できない。しかし、それを何とかし て成就に近づけようとする努力を放棄してはならない。いや、放棄することはできない。」(214 f.) 苦しみの可能性という圧力の下では、快楽の増大を目指す努力は不快を避ける努力に置き換えられ、快楽原則はより控えめな現実原則に置き換えられる。 不快の源は3つある。すなわち、自身の身体、外部の現実、そして社会的関係である。したがって、苦しみを軽減する方法も3つある。 自身の身体に影響を与えること、 外的現実の再編成、 そして社会的関係のエロティゼーションである。「愛のひとつの現れである性的愛は、圧倒的な快楽の感覚という最も強い経験をもたらし、それゆえに幸福の追 求のモデルとなった」(213)。 しかし、これらの可能性はすべて限られている。快楽の道も不快を避ける道も、私たちが望むすべてを与えることはできない。 酩酊剤によって生体に影響を与えたり、衝動を殺したり、衝動を制御したり、幻想(芸術)による昇華や代償満足は、幸福の可能性を弱めるものであり、現実の 悲惨さを忘れさせるほど強力なものではない。 絶望的に外部の現実に対して反抗する者は、狂気に陥る。「しかし、我々はそれぞれ、ある意味で偏執狂的な行動をとっている。つまり、希望的観測によって世 界の不快な側面を修正し、その妄想を現実のものとしているのだ」と主張されている。(213) 愛の幸福価値に基づく生活技術は、他者に依存させるものであり、それゆえ苦悩の源でもある。 宗教は、万人に共通する現実の歪曲を通じて、幸福の獲得と苦悩からの保護を保証する。すなわち集団的妄想である。これは個々人を神経症から救うが、その代 償として心理的な幼稚性を引き起こす。 |

☆

3章では、文化がもつ根本的なパラドック ス(逆説)について取り上げる。文 化は、不幸から身を守るために私たちが作成した道具とも言えるが、それでもなお私たちの最大の不幸の源泉でもある。 人びとは、社会がその文化的理想を課す要求に耐えられないため、しばしば不安神経症になる。フロイトは、科学技術の進歩は、せいぜい、わずかな人間の幸福 のために役立つにすぎないと主張する。彼は、快楽原則が満たされない場合、人は「社会は何のためにあるのか?」と尋ねることになるが、文化は、個人の幸福を追求するのみでなく、個人を互いに平和な関係にするという主要な目標を達 成するために、個人と社会との間のそれぞれの幸福が妥協点を見出すことを指摘する。 それらはより高い共同体の権威の対象となる。文化は、制御、美、衛生、秩序、そして特に人類の最高の知的機能の行使という、人が願う理想の実現から構築さ れる。フロイトは、文化=文明の発達と個人の性欲の発達との間に重要な類似点があることを指摘する。これにより、フロイトは文化について彼自身の言葉で 語っているとも言える。秩序と清潔さの必要性に発展する肛門のエロティシズムや、本能の抑圧的な放棄と共に、有用な行動への本能の昇華がある。この最後の 「本能の抑圧的な放棄」はフロイトが考える文化の最も重要な性格と見なしており、それが補償されなければ「深刻な障害が続 くことは確実である」。文化の構造は、人間の発達とエロティシズムの自然なプロセスと感情を回避するのに役立ちえる。そして、この抑圧が一般の人びとの不 満につながる可能性がある。

☆

| Eine

wichtige Quelle des Unglücks sei die Kultur. Durch sie unterscheide

sich der Mensch vom Tier, und sie habe zwei Ziele: die Beherrschung der

Natur und die Regelung der menschlichen Beziehungen. Die Kultur sei auf

der Versagung von Triebbefriedigung aufgebaut. Damit stehe sie im

Gegensatz zur individuellen Freiheit, was Kulturfeindschaft hervorrufe.

(Teil III) |

文化は不幸の

重要な原因である。文化は人間を動物から区別するものであり、自然を制御することと人間関係を調整することという2つの目的を持っている。文

化は本能の満足を否定することによって築かれる。これは個人の自由と対立するものであり、文化に対する敵意を引き起こす。(第3部) |

| Gegensatz von Kultur und individueller Freiheit (Teil III) Einige behaupten, die Kultur sei selbst eine Quelle des Unglücks, und wir wären glücklicher, wenn wir die Kultur aufgeben würden. Eine Ursache für diese Kulturfeindschaft ist die Entdeckung, dass die Triebversagung, wie sie von der Kultur auferlegt wird, vom Menschen nicht ertragen wird und zur Neurose führt, wodurch das bisschen Glück, zu dem der Kulturmensch fähig ist, untergraben wird. Eine andere Ursache ist die Erfahrung, dass die Fortschritte der Wissenschaften und der Technik uns nicht glücklicher gemacht haben. Was also ist Kultur? Sie besteht aus denjenigen Einrichtungen, durch die wir uns vom Tier unterscheiden. Diese Einrichtungen haben zwei Funktionen: sie dienen dem Schutz vor der Natur, und sie regeln die Beziehungen der Menschen untereinander. Merkmale der Kultur sind: Wissenschaft und Technik – der Mensch ist eine Art „Prothesengott“ geworden (222), Schönheit, Sauberkeit und Ordnung, Leistungen, die aus höheren psychischen Tätigkeiten hervorgehen: Wissenschaft, Kunst, Religion, Philosophie, Ausbildung von Idealen, die Regelung der sozialen Beziehungen, insbesondere durch das Recht, somit die Ersetzung der Macht der Einzelnen durch die der Gemeinschaft. Die individuelle Freiheit hingegen ist kein Kulturgut. „Es scheint nicht, dass man den Menschen durch irgendwelche Beeinflussung dazu bringen kann, seine Natur in die eines Termiten umzuwandeln, er wird wohl immer seinen Anspruch auf individuelle Freiheit gegen den Willen der Masse verteidigen.“ (226) Ein guter Teil des Ringens der Menschheit geht darum, „einen zweckmäßigen, d. h. beglückenden Ausgleich zwischen diesen individuellen und den kulturellen Massenansprüchen zu finden, es ist eines ihrer Schicksalsprobleme, ob dieser Ausgleich durch eine bestimmte Gestaltung der Kultur erreichbar oder ob der Konflikt unversöhnlich ist.“ (226) Durch die Entwicklung der Kultur haben sich die menschlichen Triebanlagen verändert; dieser Prozess ähnelt der Libidoentwicklung des Einzelnen. Die wichtigsten Triebschicksale sind die Ausbildung bestimmter Charaktereigenschaften, z. B. in Gestalt des Analcharakters, die Sublimierung der Triebziele und die Nichtbefriedigung der Triebe, die Kulturversagung (227), die die sozialen Beziehungen beherrscht und zur Kulturfeindschaft führt. |

文化と個人の自由の対立(第3部) 文化そのものが不幸の原因であり、文化を放棄すれば私たちはもっと幸せになれると主張する人もいる。文化に対するこうした敵意の理由の一つは、文化によっ て押し付けられる本能の抑制が人間に耐えられず、神経症につながり、教養ある人間が持つわずかな幸せさえも損なってしまうという発見である。もう一つの原 因は、科学技術の進歩が私たちを幸せにしていないという経験である。 では、文化とは何だろうか? それは、私たちを動物から区別する制度から成り立っている。 これらの制度には二つの機能がある。すなわち、自然に対する防御としての機能と、人間同士の関係を調整する機能である。 文化の特徴は以下の通りである。 科学と技術 - 人間は一種の「人工の神」となった(222)。 美しさ、清潔さ、秩序、 より高度な精神活動から生み出された成果:科学、芸術、宗教、哲学、理想の形成、 特に法律による社会関係の規制、つまり個人の力を共同体の力に置き換えること。 一方で、個人の自由は文化的な財産ではない。「人々は、いかなる影響によっても、自分たちの本性をシロアリのようなものに変えるよう説得されることはない だろう。人々は常に、大衆の意思に反して、個人の自由に対する主張を擁護するだろう。」(226ページ) 人類の闘争の大部分は、「これらの個人と文化的な大衆の要求の間に、目的を持った、すなわち幸福なバランスを見出すこと」である。このバランスが文化の特 定の形成を通じて達成できるか、あるいは対立が和解不可能であるかどうかが、人類の運命の問題のひとつである。 文化の発展は人間の衝動を変えてきた。このプロセスは、個人におけるリビドーの発展と類似している。最も重要な衝動は、 例えば肛門性格のような特定の性格特性の発展、 衝動の目標の昇華、 そして衝動の不満足であり、社会関係を支配し、文化的な敵対関係につながる文化的な否定(227)である。 |

☆

4章では、フロイトは文化の発達史につい ての推測を続ける。人間が直立歩行できた段階の後に、トーテムとタブーからのフロイトの仮説が続く。そ の人間の文化は、兄弟が父親を殺すために団結し、その後、アンビバレントな本能的な欲求を仲介するルールの文化を作り出すという古代のエディプスの物語に 結びついている。徐々に、単一の性的対象への愛情は、希薄な「目的を阻害された愛情」の形で、自分の文化と人類のすべてに拡散し、分配されるようになる。 フロイトは、すべての人に対するこの受動的で判断力のない愛情が人間の愛と目的の頂点であるという考えには与しない。フロイトは、文化に人びとを結びつけ るためには愛が不可欠であると同時に、社会はこの同じ本能を抑制しようとする法律、制限、タブーをつくるが、それは愛ではなく、性的欲求ほかにはないと考 える。

☆

| Auf

den ersten Blick sehe es anders aus, denn die Grundlage der Kultur sei,

neben der gemeinschaftlichen Arbeit und Arbeitsteilung, die Liebe und

damit die Triebbefriedigung. Die Liebe führe historisch zur Bildung der

Familie, nicht nur die Liebe in ihrer sexuellen Form (Beziehung

zwischen Mann und Frau), sondern auch in ihrer „zielgehemmten“,

zärtlichen Gestalt (Beziehung zwischen Mutter und Kind). Zwischen Liebe

und Kultur gebe es jedoch zugleich einen Gegensatz. Die Familie

widersetze sich dem Ziel der Kultur, der Bildung immer größerer

sozialer Einheiten. Und die Kultur unterwerfe das Sexualleben starken

Einschränkungen, sodass die Sexualität des Kulturmenschen schwer

geschädigt sei. (Teil IV) |

一

見すると、文化は異なるように見える。なぜなら、文化の基盤には共同作業や分業に加えて、愛、つまり本能の満足があるからだ。歴史的に見ると、愛は家族

の形成につながる。それは、性的な形(男女間の関係)の愛だけでなく、「目的抑制された」、優しい形(母子間の関係)の愛も含む。しかし、愛と文化の間に

は対立もある。家族は文化の目標である、より大きな社会単位の形成に反対する。そして文化は性的生活に厳しい制限を課すため、教養ある人の性的な側面はひ

どく損なわれる。(第4部) |

| Liebe als Grundlage und Widerpart der Kultur (Teil IV) Am Anfang der Kulturentwicklung stand der aufrechte Gang; er führte, in einer „'organischen Verdrängung'“ (229), zur Unterdrückung der Geruchserotik, zum Überwiegen der Gesichtsreize, zur Sichtbarkeit der Genitalien. Dies ermöglichte die Kontinuität der Sexualerregung und gab dem Männchen ein Motiv, die Sexualobjekte bei sich zu behalten. Daraus entwickelte sich die Urhorde unter dem Kommando eines tyrannischen Vaters, der alle Frauen für sich behielt; Freud greift hier auf eine These zurück, die er bereits in Totem und Tabu von 1912/13 entwickelt hatte. Die vom Vater ausgestoßenen Söhne schlossen sich zusammen und ermordeten den Vater. Aus Reue über die Tat erließen sie, in einem Akt des nachträglichen Gehorsams, die ersten Tabuvorschriften und damit das erste Recht. Die Kultur ermöglicht es, dass eine größere Anzahl von Menschen in Gemeinschaft bleiben konnte. Diese Ausweitung des Gemeinschaftslebens hat zwei Grundlagen. Sie beruht einerseits auf dem Zwang zur Arbeit, also auf äußerer Not, auf „Ananke“ (griechisch für 'Notwendigkeit'). Basis der Gemeinschaft ist aber zugleich die „Macht der Liebe“, von Freud „Eros“ (230) genannt. Sie bildet in zwei Formen ein Fundament der Kultur, in Gestalt der genitalen Liebe mit direkter sexueller Befriedigung in der Beziehung von Mann und Frau und in der Form der „zielgehemmten“ Liebe, der Zärtlichkeit, in der Beziehung zwischen Mutter und Kind. Zwischen Liebe und Kultur gibt es jedoch nicht nur ein Fundierungsverhältnis, sondern auch einen Konflikt. Die Kultur ist bestrebt, immer größere Einheiten zu bilden, die Familie aber will das Individuum nicht freigeben; dabei treten die Frauen in den Dienst der Familie und des Sexuallebens, die Kulturarbeit wird zur Sache der Männer. Umgekehrt ist die Kultur mit der Tendenz zur Einschränkung des Sexuallebens verbunden, vom Inzestverbot über das Verbot der Homosexualität und der Perversionen bis zur Monogamie. „Dabei benimmt sich die Kultur gegen die Sexualität wie ein Volksstamm oder eine Schicht der Bevölkerung, die eine andere ihrer Ausbeutung unterworfen hat. Die Angst vor dem Aufstand der Unterdrückten treibt zu strengen Vorsichtsmaßregeln.“ (233) Durch all diese Verbote schneidet die Kultur viele vom Sexualgenuss ab „und wird so eine Quelle schwerer Ungerechtigkeit“ (234). Dies führt dazu, dass das Sexualleben des Kulturmenschen schwer geschädigt ist, „es macht mitunter den Eindruck einer in Rückbildung befindlichen Funktion“ (234). Aber möglicherweise versagt uns nicht nur die Kultur, sondern auch etwas am Wesen der sexuellen Funktion selbst die volle Befriedigung. Durch die Entwertung des Geruchssinns droht die gesamte Sexualität, nicht nur die Analerotik, ein Opfer der Verdrängung zu werden, „so daß seither die sexuelle Funktion von einem weiter nicht zu begründenden Widerstreben begleitet wird, das eine volle Befriedigung verhindert und vom Sexualziel wegdrängt zu Sublimierungen und Libidoverschiebungen“ (235). |

文化の基盤であり対立概念でもある愛(第4部) 直立姿勢は文化発展の第一歩であり、「有機的抑圧」(229)として、嗅覚的エロティシズムの抑制、顔面刺激の優位、性器の可視化につながった。これによ り性的興奮の持続が可能となり、男性は性的対象を自分のそばに置いておく動機を得た。ここから、女性をすべて自分のものにする暴君的な父親の指揮下で、原 始的な集団が発展した。ここでフロイトは、1912年から1913年にかけて『トーテムとタブー』で既に展開した理論を引用している。父親に追放された息 子たちは力を合わせ、父親を殺害した。遅れてきた服従の行為として、彼らは自分たちの行為を悔い、最初のタブーを定め、最初の法則を生み出した。 文化は、より多くの人々が共同体にとどまることを可能にする。共同体の拡大には、2つの基盤がある。一方では、労働への強制、つまり、外的必要性、「アン アンケ」(ギリシャ語で「必要性」)に基づいている。しかし同時に、共同体の基盤は「愛の力」であり、フロイトはこれを「エロス」(230)と呼んだ。そ れは、男女間の関係における直接的な性的満足を伴う生殖愛の形と、母子間の関係における「目的抑制された」愛情、すなわち優しさの形という、2つの形態で 文化の基盤を形成する。 しかし、愛と文化の間には基盤となる関係だけでなく、対立もある。文化はより大きな単位を形成しようとするが、家族は個人を解放しようとはしない。その過 程で、女性は家族と性生活に奉仕するようになり、文化的な仕事は男性の領域となる。 逆に、文化は、近親相姦の禁止から同性愛や倒錯の禁止、そして最終的には一夫一婦制に至るまで、性的生活を制限する傾向と結びついている。「この点におい て、文化は、搾取の対象となる別の集団や階級に対して、性的な面で振る舞う。被抑圧者による反乱への恐れが、厳格な予防措置を取らせるのだ。(233) こうした禁止のすべてを通じて、文化は多くの人々を性的快楽から切り離し、「深刻な不正義の源となる」(234)。 その結果、教養ある人物の性的生活は深刻なダメージを受け、「時には退行した機能であるかのような印象を与える」(234)。 しかし、文化だけでなく、性的機能そのものの性質が、完全な満足を妨げている可能性もある。嗅覚の価値の低下は、肛門性愛だけでなく、性全体を抑圧の犠牲 にする恐れがある。「それ以来、性的機能にはさらなる不可解な消極性が伴うようになり、完全な満足を妨げ、性的目標を昇華やリビドーの転位へと遠ざけるよ うになった」(235)。 |

☆

第5章では「精神分析の研究は、神経症と して知られている人びとが耐えることができないのは、まさにこれらの性生活の欲求不満であることを私た ちに示したのである」と主張する。そこで彼は、愛が答えになり得ない理由を探求するに、すべての人間の中に本物の律法がもつ攻撃的な衝動が存在すると結論 づける。そして、愛の本能(エロス)は社会によってそのメンバーを結びつけるように命じることができるが、攻撃的な本能はこの傾向に逆行し、抑圧される か、ライバルへの文化に向けられなければならない。したがって、フロイトは、人間の 心の中に取り返しのつかない悪意があり、文化は主にこれらの衝動を制御するために存在することを認めている。

☆

| Die

Kultur stütze sich auf die Energie des Sexualtriebs, die Libido. Dabei

verwende sie die Libido überwiegend in „zielgehemmter“ Form, um nämlich

durch Identifizierung größere soziale Einheiten zu erzeugen. Diese Art

der Libidoverwendung gehe jedoch auf Kosten des Sexuallebens, und die

Versagung der Sexualbefriedigung führe zur Neurose. Damit stelle sich

die Frage, warum die Kultur auf den zielgehemmten Sexualtrieb

angewiesen ist. Freuds Antwort lautet: um damit einen anderen Trieb zu

unterdrücken: die Neigung zur Aggression. Der Kulturmensch habe ein

Stück Glücksmöglichkeit gegen ein Stück Sicherheit eingetauscht. (Teil

V) |

文化は性的衝動、すなわちリビ

ドーのエネルギーを基盤としている。そうすることで、文化はリビドーを主に「目標抑制型」の形で使用する。すなわち、同一化

を通じてより大きな社会的単位を創り出すために使用する。しかし、このリビドーの使用法は性的生活を犠牲にするものであり、性的満足の否定は神経症につな

がる。では、文化が抑制された性的衝動に依存する理由は何かという疑問が生じる。フロイトの答えは、別の衝動、すなわち攻撃性という傾向を抑えるためであ

る。文明化された人間は、幸福の一部を安全と交換したのだ。(第V部) |

| Unterdrückung der Aggression durch zielgehemmte Libido (Teil V) Der Gegensatz der Kultur zum Sexualtrieb beruht darauf, dass die Kultur bestrebt ist, größere soziale Einheiten zu bilden und dass sie sich hierbei mit der wechselseitigen Abhängigkeit durch Arbeitsteilung nicht begnügt. Sie ist vielmehr bestrebt, durch Identifizierung zwischen den Mitgliedern der Gemeinschaft libidinöse Bindungen herzustellen. Zur Gemeinschaftsbildung verwendet die Kultur also Libido, sexuelle Energie, jedoch in Form von zielgehemmter Libido. Diese Art der Verwendung geht unvermeidlich auf Kosten der unmittelbar sexuellen Libido, und die sexuelle Versagung führt bei einigen zur Neurose. Warum genügt es der Kultur nicht, die Gemeinschaftsbildung auf die äußere Notwendigkeit zu gründen, warum versucht sie, die Mitglieder der Gemeinschaft zusätzlich durch zielgehemmte Libido aneinander zu binden? Ursache ist der Aggressionstrieb. Auf sie verweist das Gebot „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“. Dieses Gebot ist eine Reaktionsbildung gegen die menschliche Neigung zur Aggression. „Das gern verleugnete Stück Wirklichkeit hinter all dem ist, daß der Mensch nicht ein sanftes liebebedürftiges Wesen ist, das sich höchstens, wenn angegriffen, auch zu verteidigen vermag, sondern daß er zu seinen Triebbegabungen auch einen mächtigen Anteil von Aggressionsneigung rechnen darf. Infolgedessen ist ihm der Nächste nicht nur möglicher Helfer und Sexualobjekt, sondern auch eine Versuchung, seine Aggression an ihm zu befriedigen, seine Arbeitskraft ohne Entschädigung auszunützen, ihn ohne seine Einwilligung sexuell zu gebrauchen, sich in den Besitz seiner Habe zu setzen, ihn zu demütigen, ihm Schmerzen zu bereiten, zu martern und zu töten.“ – Teil V, S. 240 Die primäre Feindseligkeit hat zur Folge, dass die Kulturgesellschaft beständig vom Zerfall bedroht ist. Und eben darum ist es nicht ausreichend, die Gemeinschaft nur durch die Arbeitsteilung und die damit einhergehende wechselseitige Abhängigkeit zusammenzuhalten. Die Kultur muss gegen die Aggressionsneigung eine Kraft aufbieten, die stärker ist als das vernünftige Interesse, und diese Kraft sind die triebhaften Leidenschaften. „Daher also das Aufgebot von Methoden, die die Menschen zu Identifizierungen und zielgehemmten Liebesbeziehungen antreiben sollen, daher die Einschränkung des Sexuallebens und daher auch das Idealgebot, den Nächsten so zu lieben wie sich selbst, das sich wirklich dadurch rechtfertigt, daß nichts anderes der ursprünglichen menschlichen Natur so sehr zuwiderläuft.“ – Teil V, S. 241 Allerdings hat diese Kulturbestrebung bisher nicht viel erreicht. Die Kommunisten glauben, dass der Mensch von Natur aus gut ist und dass die Feindseligkeit mit der Abschaffung des Privateigentums verschwinden wird. Das jedoch ist eine Illusion – das Privateigentum ist nur eines von vielen Werkzeugen, deren die Aggression sich bedient. Der Vorteil eines kleineren Kulturkreises besteht darin, dass er es gestattet, die Feindseligkeit gegen Außenstehende zu richten. „Es ist immer möglich, eine größere Menge von Menschen in Liebe aneinander zu binden, wenn nur andere für die Äußerung der Aggression übrigbleiben. […] Das überallhin versprengte Volk der Juden hat sich in dieser Weise anerkennenswerte Verdienste um die Kulturen seiner Wirtsvölker erworben (…).“ – Teil V, S. 243 Nachdem der Apostel Paulus die allgemeine Menschenliebe zur Grundlage der christlichen Gemeinde gemacht hatte, war die äußerste Intoleranz des Christentums gegen die draußen Verbliebenen eine unvermeidliche Folge. „Es war auch kein unverständlicher Zufall, daß der Traum einer germanischen Weltherrschaft zu seiner Ergänzung den Antisemitismus aufrief, und man erkennt es als begreiflich, daß der Versuch, eine neue kommunistische Kultur in Rußland aufzurichten, in der Verfolgung der Bourgeois seine psychologische Unterstützung findet. Man fragt sich nur besorgt, was die Sowjets anfangen werden, nachdem sie ihre Bourgeois ausgerottet haben.“ – Teil V, S. 243 Das Unbehagen in der Kultur beruht also darauf, dass sie nicht nur der Sexualität, sondern auch der Aggressionsneigung des Menschen große Opfer auferlegt. Was er dafür gewinnt, ist Sicherheit. Man darf erwarten, dass solche Änderungen der Kultur durchgesetzt werden können, die unsere Bedürfnisse besser befriedigen. Aber man muss sich auch mit der Idee vertraut machen, dass es Triebeinschränkungen gibt, die dem Wesen der Kultur anhaften und die keinem Reformversuch weichen werden. |

リビドーの抑制による攻撃性の抑圧(第V部) 文化と性的衝動の対比は、文化がより大きな社会的単位を形成しようとし、労働の分業による相互依存に満足しないという事実に基づいている。むしろ、文化は 同一化を通じて共同体内のメンバー間にリビドーの絆を作り出そうとする。共同体を形成するために、文化はリビドー、性的エネルギーを用いるが、それは目標 抑制型リビドーという形をとる。この種の利用は、必然的に即座の性的リビドーを犠牲にするものであり、性的否定は一部の人々を神経症に導く。 文化が共同体を外部の必要性に基づいて形成するだけではなぜ十分でないのか、なぜ文化はまた、リビドーの抑制によって共同体を結びつけようとするのか? その原因は攻撃への衝動である。 「汝、隣人を己のごとく愛せよ」という戒律はこれについて述べている。この戒律は、人間が攻撃的になる傾向に対する反応である。 「この背後にある現実、つまり、人間は愛を必要とする穏やかな存在ではなく、攻撃されたときにせいぜい自分自身を守れるだけで、攻撃的な衝動も強く持って いるという現実が、しばしば否定されている。したがって、隣人は潜在的な援助者や性的対象であるだけでなく、隣人に対する攻撃欲を満たす誘惑であり、報酬 なしに隣人の労働力を利用し、同意なしに隣人を性的に利用し、隣人の所有物を奪い、隣人を屈辱し、隣人に苦痛を与え、隣人を拷問し、隣人を殺すことでもあ る。」 第5部、240ページ 第一の敵意は、文化社会が絶えず崩壊の危機にさらされていることを意味する。そして、それがまさに、共同社会を労働の分業とそれに伴う相互依存によっての み結びつけるだけでは不十分である理由である。文化は、合理的な利害よりも強い攻撃性に対する力を呼び起こさなければならない。そして、その力こそが本能 的な情熱である。 「それゆえ、人々を同一化や目標志向の愛の関係へと駆り立てるためのさまざまな方法が考案され、性的な生活が制限され、隣人を自分自身のように愛せという 理想的な戒律も生まれた。この戒律は、人間本来の性質に反するものはないという事実によって正当化されている。」 第5部、241ページ しかし、この文化的努力はこれまであまり成果を上げていない。共産主義者は、人間は生まれつき善良であり、敵対心は私有財産の廃止とともに消滅すると信じ ている。しかし、これは幻想である。私有財産は侵略者が用いる数ある手段のひとつにすぎない。 文化圏が小さいことの利点は、敵意を外部に向けることができることだ。 「攻撃の対象となる他者が存在する限り、より多くの人々を愛で結びつけることは常に可能である。……ユダヤ人は各地に散らばり、それによって受け入れ先の 文化に対して立派な功績を残した(……)。」 第5部、243ページ 使徒パウロがキリスト教共同体における普遍的人間愛を基盤とした後、キリスト教がその外側にいる人々に対して極端な不寛容を示したのは必然的な帰結であっ た。 また、ゲルマン民族による世界支配の夢が反ユダヤ主義を必要としたことは、理解できない偶然の一致ではない。ロシアで新しい共産主義文化を確立しようとす る試みが、ブルジョワ階級への迫害に心理的な支えを見出すことは理解できる。ソビエトがブルジョワ階級を根絶やしにした後に何をしようとしているのか、不 安にかられるばかりだ。」 第5部、243ページより 文化における不安は、人間が持つ攻撃性という傾向にも大きな犠牲を強いるという事実に基づいている。その見返りとして得られるのは、安心感である。文化に おけるこのような変化は、私たちのニーズにより良く応えるものとなるだろう。しかし、文化の本質に内在する原動力の制限という考え方にも慣れ親しむ必要が ある。それは、いかなる改革の試みにも屈することのないものである。 |

☆

6 章では、フロイトはリビドーの概念の発展をレビューし、なぜそれが今や2つの異なる本能に分離されなければならないのかを説明する。愛の本能(エロス)の 対象への本能とタナトスの自己本能を認めること。この「新しい」概念は、実際には、ナルシシズムとサドマゾヒズムの研究を含む、彼の著作に長い発展の歴史 がある。フロイトは、人間の本性には「死と破壊という両方の要素」があるという彼の 見方を受け入れるのは難しいかもしれないと認めているが、彼はこの本能の抑制が文化による制限の必要性の背後にある真の理由であると考えて いる。したがって、生命と文化は、愛と憎しみという、これら2つの対人関係の力の間 の永遠の闘争から生まれて発展するのである。

☆

| Freud

nimmt an, dass der Mensch mit zwei Grundtrieben ausgestattet ist, Eros

und Todestrieb. Der Eros trete in doppelter Form auf, als Narzissmus

und als Objektliebe. Auch der Todestrieb zeige sich in zwei Gestalten;

eine primäre Tendenz ist die der Selbstzerstörung, durch Ablenkung nach

außen ergebe sich hieraus die Neigung zur Aggression und zur

Destruktion. (Teil VI) |

フロイトは、人間にはエロスと死の

欲動という2つの基本的欲動が備わっていると仮定している。エロスには、自己愛と対象への愛という2つの形態がある。死

の欲動もまた2つの形態で現れる。第一の傾向は自己破壊であり、攻撃性や破壊性は、自己破壊から外に向かって発散されることによって生じる。(第6部) |

| Kultur als Kampf zwischen Eros und Todestrieb (Teil VI) Freud untermauert seine Erklärung des Unbehagens in der Kultur durch die Unterscheidung von zwei Grundtrieben, dem Eros und dem Todestrieb, womit er an die Triebtheorie anknüpft, die er 1920 in Jenseits des Lustprinzips vorgestellt hatte. Die beiden Triebe sind, Freud zufolge, in sämtlichen Lebewesen wirksam, angefangen bei den Einzellern; ihr Gegeneinander erzeugt die unterschiedlichen Phänomene des Lebendigen. Gemeinsam ist beiden Trieben, dass sie „konservativ“ sind: Beide streben danach, einen früheren Zustand wiederherzustellen, und hieraus erklärt sich beim Menschen das Phänomen des Wiederholungszwangs. Der Eros, auch „Lebenstrieb“ genannt, zielt darauf ab, die lebende Substanz zu erhalten und zu größeren Einheiten zu verbinden; seine Energie heißt „Libido“. Der Todestrieb besteht in dem Drang, größere Einheiten aufzulösen und in einen anorganischen Zustand zurückzuführen. Der Eros tritt in zwei Gestalten auf, als Narzissmus und als Objektliebe, und auch der Todestrieb hat zwei Ausprägungen, die nach innen gerichtete Tendenz zur Selbstzerstörung und die nach außen gerichtete Neigung zu Aggression und Destruktion, auch „Destruktionstrieb“ genannt. Bei beiden Grundtrieben ist die nach innen gerichtete Strebung primär: die Objektlibido ist Ich-Libido, die auf Objekte abgelenkt wurde, und die Destruktion beruht darauf, dass der Trieb zur Selbstzerstörung auf Objekte umgelenkt worden ist. Eros und Todestrieb treten niemals isoliert voneinander auf, sie sind immer miteinander verbunden. Masochismus und Sadismus sind mit Eros vermischte Äußerungen des Todestriebs. Im Falle des Masochismus ist es der Trieb zur Selbstzerstörung, der sich mit dem Eros vereinigt hat, im Falle des Sadismus der nach außen gerichtete Aggressionstrieb. Die Kultur ist ein „Prozeß, der über die Menschheit abläuft“ (249), ein Prozess im Dienste des Eros, der Menschen zu größeren Einheiten zusammenzufassen sucht. Diesem Programm der Kultur widersetzt sich der natürliche Aggressionstrieb, der nach außen abgelenkte Vertreter des Todestriebs. Der Sinn der Kultur ist deshalb der Kampf zwischen Eros und Todestrieb. |

エロスと死の衝動の戦いとしての文化(第6部) フロイトは、文化における不安についての説明を裏付けるために、エロスと死の衝動という2つの基本的な衝動を区別し、1920年に『快楽原則』で発表した 本能の理論に結びつけた。 フロイトによれば、この2つの衝動は単細胞生物をはじめとするあらゆる生物に存在し、互いに相反することで生命のさまざまな現象が生み出される。この2つ の衝動に共通するのは、どちらも「保守的」であるということである。どちらも以前の状態を回復しようとするため、人間における反復強迫の現象を説明でき る。 「生命本能」とも呼ばれるエロスは、生命体を維持し、より大きな単位へと統合することを目的としている。そのエネルギーは「リビドー」と呼ばれる。死の衝 動は、大きな単位を分解し無機物に戻そうとする衝動から成る。エロスには自己愛と対象への愛の2つの形態があり、死の衝動にも自己破壊に向かう内向的な傾 向と、攻撃や破壊に向かう外向的な傾向の2つの形態がある。後者は「破壊的衝動」とも呼ばれる。両方の基本的欲求において、内向的な傾向が第一である。対 象へのリビドーは対象へと転換された自我リビドーであり、破壊は自己破壊の欲動が対象へと転換された事実に基づいている。 エロスと死の本能は決して互いに孤立して起こることはなく、常に結びついている。マゾヒズムとサディズムは、エロスと混ざり合った死の衝動の現れである。 マゾヒズムの場合、エロスと結びついたのは自己破壊の衝動であり、サディズムの場合、外に向かって向けられた攻撃の衝動である。 文化とは「人類を貫くプロセス」(249)であり、エロスに奉仕するプロセスであり、人々をより大きな単位へと統合しようとするものである。文化のこのプ ログラムは、自然な攻撃衝動、すなわち死の衝動の表向きの代表と対立する。したがって、文化の意味とは、エロスと死の衝動の間の闘争である。 |

☆

7章では、フロイトは、死の本能の抑圧が どのように個人の神経症を引き起こすかを説明することかはじめる。人間の子供の自然な攻撃性は社会(お よびその地元の代表者、父親の姿)によって抑制され、内向きになり、導入される、自己(エゴ)に逆らって向けられた、これらの攻撃的なエネルギーは超自我 に発展するような、良心として、犯された罪(後悔)と罪の両方に対して自己(エゴ)を罰し、罪悪感を感じることになる。文化をもつ社会がそのメンバーに割り当てた愛を分かち合いたいのであれば、彼らの攻撃的な本能は 抑圧されなければならないため、すべての個人はこれらの罪悪感を形成することに服従しなければならない。罪悪感と本能の神経症的抑圧は、家 族や地域社会で調和して一緒に暮らすために私たちが支払う代償にすぎないのだ。

☆

| Die

Aggression werde von der Kultur nicht einfach nur unterdrückt. Sie

verwende einen Teil der unterdrückten Aggression, um eine für die

Kultur wichtige psychische Größe hervorzubringen: das Schuldbewusstsein

(oder Schuldgefühl oder Gewissen). Das Schuldbewusstsein entstehe

dadurch, dass die aggressive Beziehung zu einer äußeren Autorität durch

Identifizierung mit der Autorität verinnerlicht wird. Diese

Identifizierung führe zur Ausdifferenzierung des Über-Ichs aus dem Ich,

und das Gewissen beruhe auf der Aggression des Über-Ichs gegen das Ich.

Das Schuldbewusstsein sei häufig unbewusst, es äußere sich dann als

Strafbedürfnis. Seinen historischen Ursprung habe das Schuldgefühl im

Mord der Söhne der Urhorde am Urvater und damit letztlich in der

Ambivalenz von Eros und Todestrieb in der Beziehung zum Vater. (Teil

VII) |

攻撃性は文化によって単純

に抑制されるわけではない。文化は、抑制された攻撃性の一部を利用して、文化にとって重要な心理的次元を作り出す。すなわち、罪

の意識(罪悪感や良心の呵責)である。罪の意識は、外部の権威との攻撃的な関係が、権威との同一化を通じて内面化されることによって生じる。この同一化は

自我から超自我への分化をもたらし、良心は自我に対する超自我の攻撃に基づいている。罪の意識はしばしば無意識であり、その場合は罰せられる必要があると

いう形で現れる。罪の意識は、原初の父親による原初の群れの息子たちの殺害に歴史的な起源を持ち、究極的には父親との関係におけるエロスと死の本能の二重

性にある。(第7部) |

| Umwandlung von Aggression in Schuldbewusstsein (Teil VII) Die Aggression wird von der Kultur nicht einfach nur unterdrückt. Die Kultur verwendet die unterdrückte Aggression vielmehr zum Aufbau der Kultur, und zwar dadurch, dass sie die Aggressionslust in Schuldbewusstsein verwandelt. Das Unbehagen in der Kultur beruht also nicht nur auf dem Unbefriedigtsein, hervorgerufen durch die Unterdrückung der beiden Grundtriebe, sondern auch auf dem mit der Kultur verbundenen Schuldbewusstsein, oder auch „Schuldgefühl“ oder „Gewissen“. Die Entwicklung der Kultur – die Vereinigung von Menschen zu immer größeren Massen – geht unvermeidlich mit der Zunahme des Schuldgefühls einher, bis zu einer Höhe, die für den Einzelmenschen möglicherweise unerträglich ist. Das Schuldbewusstsein entwickelt sich beim Kind in zwei Stufen: Auf der ersten Stufe bezieht es sich auf eine äußere Autorität. Das Kind wird durch diese Autorität an den frühesten und bedeutsamsten Bedürfnisbefriedigungen gehindert, es reagiert hierauf mit einer erheblichen Aggressionsneigung, und es verzichtet aus Angst vor dem Liebesverlust darauf, diese Aggression zu befriedigen. Das Schuldgefühl beruht hier auf „'soziale[r]' Angst“ (S. 251) vor der Autorität. Aus dieser schwierigen Situation hilft sich das Kind, indem es in der zweiten Phase die unangreifbare Autorität durch Identifizierung in das Ich aufnimmt. Die äußere Autorität wird so zum Über-Ich, das sich dem Ich entgegenstellt und seine Aggression gegen das Ich richtet. Das Schuldgefühl bekommt damit die Form des schlechten Gewissens, es beruht auf der Angst des Ichs vor dem Über-Ich. Das Schuldgefühl ist also eine Abart der Angst. Die Angst steckt hinter allen Symptomen, sie ist teilweise unbewusst, und deshalb ist es denkbar, dass auch Schuldbewusstsein zum großen Teil unbewusst ist und dem Bewusstsein nur im Strafbedürfnis zugänglich ist. Die Strenge des Über-Ichs hat zwei Quellen. Sie entstammt einerseits der Härte, die das Kind von der äußeren Autorität erfuhr, sie vertritt aber auch diejenige Aggression, die das Kind selbst gegen die noch nicht verinnerlichte elterliche Autorität richtete. Auch liberal erzogene Kinder können deshalb ein grausames Über-Ich entwickeln. Anfangs wird das Gewissen zur Quelle des Triebverzichts; später wird der Triebverzicht zur Quelle des Gewissens: je größer der Triebverzicht – je tugendhafter also das Ich –, desto stärker ist das schlechte Gewissen. Dies ist deshalb der Fall, weil die Aggression des Über-Ichs sich nicht mehr nur gegen die vollzogenen Taten richtet, sondern bereits gegen die bloßen Impulse zur Tat, gegen die unzerstörbaren libidinösen und aggressiven Wünsche. Auch durch Missgeschicke wird die Strenge des Über-Ichs verstärkt, da das Schicksal als Ersatz der Elterninstanz gedeutet wird, im religiösen Zusammenhang beispielsweise als Ausdruck des göttlichen Willens. Die Verinnerlichung der Autorität führt also dazu, dass der Triebverzicht keine voll befreiende Wirkung mehr hat; „für ein drohendes äußeres Unglück – Liebesverlust und Strafe von Seiten der äußeren Autorität – hat man ein andauerndes inneres Unglück, die Spannung des Schuldbewusstseins, eingetauscht.“ (254) Das Schuldgefühl ist das wichtigste Problem der Kulturentwicklung. Der historische Ursprung des Schuldgefühls ist der Urvatermord, wie Freud ihn 1912/13 in Totem und Tabu dargestellt hatte. Die Aggression wurde in diesem Fall nicht unterdrückt, sondern ausgeführt. Wie war es möglich, dass die Söhne Reue über die Tat empfanden, also ein nachträgliches Schuldgefühl entwickelten? Die Voraussetzung war die Gefühlsambivalenz gegenüber dem Vater; der Mord bewirkte den Wechsel vom Haß zur Liebe, von der einen Seite der ambivalenten Einstellung zur anderen Seite; in der Reue kam die Liebe zum Vorschein. Letztlich geht das Schuldgefühl also auf die Gefühlsambivalenz gegenüber dem Vater zurück und damit auf den Konflikt zwischen dem Todestrieb und dem Eros. Während die Verdrängung des Todestriebs das Schuldgefühl erzeugt, führt die Verdrängung des Eros zum Symptom, etwa zu den Zwangsgedanken des Zwangsneurotikers oder den Wahnvorstellungen des Paranoikers. |

攻撃性の罪悪感への転換(第7部) 文化は単に攻撃性を抑制するだけではない。むしろ、攻撃への欲求を罪の意識へと転換することで、抑制された攻撃性を利用して文化を築くのである。したがっ て、文化における不安は、2つの基本的な本能の抑制によって満たされない欲求によるものだけではなく、文化に関連する罪の意識、すなわち「罪の意識」や 「良心」によるものもある。文化の発展、すなわち人々がより大きな集団へと統合されていくことは、必然的に罪悪感の増大と表裏一体であり、それは個人に とって耐え難いレベルにまで達する。 罪悪感は、子供において2段階で発達する。 第一段階では、それは外部の権威に関係している。子供は、この権威によって最も基本的で重要な欲求を満たすことを妨げられ、攻撃的な傾向を強く示すことで これに反応する。罪悪感は、権威に対する「「社会的」恐怖」(p. 251)に基づいている。 子供は第2段階で、この揺るぎない権威を自我に組み込むことによって、この困難な状況から抜け出す。 こうして、外部の権威は自我に反対し、その攻撃性を向ける超自我となる。 罪悪感は、自我の超自我に対する恐れを基盤とする、後ろめたい気持ちという形を取る。 罪悪感は不安の一形態である。不安はあらゆる症状の背後にあり、部分的に無意識である。したがって、罪悪感も大部分は無意識であり、罰せられる必要が生じ たときにのみ意識に上るということが考えられる。 超自我の厳格さには2つの原因がある。一方では、子供が外部の権威から経験した厳格さから生じるが、他方では、まだ内面化されていない親の権威に対する子 供の攻撃性を表している。ゆえに、自由主義的な方法で育てられた子供でも、残酷な超自我を育む可能性がある。 当初、良心は衝動の放棄の源泉となるが、後に衝動の放棄が良心の源泉となる。衝動の放棄が大きければ大きいほど、つまりエゴがより高潔であればあるほど、 良心の呵責は強くなる。なぜなら、超自我の攻撃性は、もはや実行された行為のみに向けられるのではなく、それらを実行しようとする衝動、すなわち、破壊不 可能なリビドー的・攻撃的な欲望に対して向けられるからである。不運もまた、超自我の厳格さを強める。なぜなら、運命は、例えば宗教的文脈においては、神 の意志の表現として、親の権威の代理として解釈されるからである。権威の内在化は、こうして、もはや衝動の放棄が完全に解放的な効果をもたらさないことを 意味する。「差し迫った外部の不幸、すなわち愛の喪失や外部の権威からの処罰と引き換えに、人は永続的な内部の不幸、すなわち罪悪感の緊張を手に入れるの だ。」(254)罪悪感は、文化発展における最も重要な問題である。 罪悪感の歴史的起源は、1912年から1913年にかけて発表された『トーテムとタブー』の中でフロイトが述べたように、父親の殺害である。この場合、攻 撃は抑制されず、実行された。息子たちがその行為に対して罪の意識を感じ、すなわち罪悪感を抱くようになったのはなぜだろうか? その前提条件は、父親に対する感情の二面性であった。殺人によって、憎悪から愛へと、二面性の一方から他方へと変化が起こった。つまり、後悔の念から愛が 生まれたのである。結局のところ、罪悪感は父親に対する感情の二面性、すなわち死の本能とエロスの間の葛藤に起因する。 死の本能の抑圧が罪悪感を生み出す一方で、エロスの抑圧は、例えば強迫神経症患者の強迫観念や偏執症患者の妄想といった症状につながる。 |

☆

最後の第8章では、有罪の良心は、文化=文明社会に属するために個人が支 払う代償であるが、多くの場合、この罪悪感は無意識のままにされ、不 安または「不満」として経験されることがある。フロイトはまた、個々 の超自我に加えて、社会の良心としての地位を確立する「文化的超自我」が存在する可能性があることを示唆する。このような自体に苛まれる患 者は、まず、虚弱な自我への要求を下げなければならないことを主張す る。フロイトは、エロスとタナトスの区別を拡張してこの本を締めくくる。「本能的な 傾向が抑圧されると、その性欲の要素は症状に変わり、攻撃的な要素は罪悪感に変わる」と。そしてフロイトは、これらの天の力の間の永遠の戦 いが人類でどのように行われるかについて考察する。

☆

| Damit

kommt Freud zur Hauptthese der Abhandlung: Der Preis für den

kulturellen Fortschritt sei die zunehmende Glückseinbuße durch das

wachsende Schuldgefühl. – Der Essay schließt mit einer Überlegung zum

Verhältnis von Ethik und Neurose. Kulturen haben Freud zufolge, wie

Individuen, ein Über-Ich. Das „Kultur-Über-Ich“ stelle Forderungen an

die Beziehungen der Menschen zueinander; diese Forderungen –

zusammengefasst in der Ethik – verlangen die Beherrschung der Triebe,

und zwar in einem Maße, das dem Menschen nicht möglich sei.

Möglicherweise seien einige Kulturen deshalb insgesamt „neurotisch“

geworden. Freud endet mit der Frage, ob sie therapiert werden können;

er lässt diese Frage offen. (Teil VIII) |

こ

のことからフロイトは、本論文の主題へと論を進める。すなわち、文化の進歩の代償として、罪悪感の増大による幸福の喪失が増加しているというものであ

る。本論文は、倫理と神経症の関係についての考察で締めくくられている。フロイトによれば、文化は個人と同様に、超自我(超自我)を持つ。「文化的な超自

我」は、人間同士の関係に要求を突きつける。これらの要求は、倫理に要約されるが、人間には不可能なほど本能を制御することを求める。そのため、一部の文

化は全体として「神経症」になっている可能性がある。フロイトは、それらを治療できるかどうかという疑問を最後に残し、この問いには答えを出していない。

(第8部) |

| Die unpsychologische Ethik des Kultur-Über-Ichs (Teil VIII) Ähnlich wie ein Individuum bildet auch eine Gemeinschaft ein Über-Ich aus, unter dessen Einfluss sich die Kultur entwickelt. Es beruht auf dem Eindruck, den große Führerpersönlichkeiten hinterlassen haben, häufig solche, die zu Lebzeiten grausam behandelt wurden, wie etwa Jesus. Das Kultur-Über-Ich stellt strenge Idealforderungen, deren Nichtbefolgung durch das Schuldgefühl bestraft wird. Diejenigen Forderungen, die die Beziehungen der Menschen zueinander betreffen, werden als Ethik zusammengefasst. Sie haben vor allem das Ziel, das größte Hindernis der Kultur, die konstitutionelle Aggressivität des Menschen, wegzuräumen. Die ethischen Forderungen des Kultur-Über-Ichs sind unpsychologisch. Es „kümmert sich nicht genug um die Tatsachen der seelischen Konstitution des Menschen, es erläßt ein Gebot und fragt nicht, ob es dem Menschen möglich ist, es zu befolgen. Vielmehr, es nimmt an, […], dass dem Ich die unumschränkte Herrschaft über sein Es zusteht. Das ist ein Irrtum, und auch bei normalen Menschen lässt sich die Beherrschung des Es nicht über bestimmte Grenzen steigern. Fordert man mehr, so erzeugt man beim einzelnen Auflehnung oder Neurose oder macht ihn unglücklich.“ – Teil VII, S. 268 So ist beispielsweise das Gebot „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ undurchführbar. Eine reale Veränderung der Besitzverhältnisse würde mehr Abhilfe schaffen als ein solches Gebot. Die Kultur hat Ähnlichkeit mit der Entwicklung des Einzelnen; also sind manche Kulturen möglicherweise insgesamt „neurotisch“ geworden. Könnte man diese Neurosen dann mit Hilfe der Psychoanalyse untersuchen und therapeutische Vorschläge anschließen? „Ich könnte nicht sagen, daß ein solcher Versuch zur Übertragung der Psychoanalyse auf die Kulturgemeinschaft unsinnig oder zur Unfruchtbarkeit verurteilt wäre. Aber man müßte sehr vorsichtig sein, nicht vergessen, daß es sich doch nur um Analogien handelt […]. Und was die therapeutische Verwendung der Einsicht betrifft, was hülfe die zutreffendste Analyse der sozialen Neurose, da niemand die Autorität besitzt, der Masse die Therapie aufzudrängen? Trotz aller dieser Erschwerungen darf man erwarten, daß jemand eines Tages das Wagnis einer solchen Pathologie der kulturellen Gemeinschaften unternehmen wird.“ – Teil VII, S. 269 Die Schicksalsfrage der Menschenart besteht darin, ob es ihrer Kulturentwicklung gelingen wird, der Störung des Zusammenlebens durch den menschlichen Aggressions- und Selbstvernichtungstrieb Herr zu werden. „Die Menschen haben es jetzt in der Beherrschung der Naturkräfte so weit gebracht, dass sie es mit deren Hilfe jetzt leicht haben, einander bis auf den letzten Mann auszurotten. Sie wissen das, daher ein gut Stück ihrer gegenwärtigen Unruhe, ihres Unglücks, ihrer Angststimmung.“ – Teil VII, S. 270 |

文化的な超自我の非心理学的倫理(第8部) 個人と同様に、共同体も超自我を発達させる。その影響下で文化が発展する。それは、偉大な指導者が残した印象に基づくものであり、その多くは、イエスな ど、生前は残酷な扱いを受けた人々である。文化的な超自我は理想に対して厳格な要求を課し、その遵守が守られない場合は罪悪感によって罰せられる。人々の 相互関係に関するこうした要求は、倫理として要約される。その主な目的は、文化にとって最大の障害である人間の攻撃的な性質を取り除くことである。 文化超自我の倫理的要求は非心理学的である。それは 個人の精神構造の事実を十分に考慮していない。命令を発し、個人がそれに従うことが可能かどうかを問わない。むしろ、自我はイドを絶対的に支配する権利が あると仮定している。これは誤りであり、正常な人であってもイドの制御を一定の限界を超えて増大させることはできない。もしもそれ以上のことを要求すれ ば、その人の中に反抗や神経症を生じさせたり、不幸に陥らせたりすることになる。 第7部、268ページより 例えば、「汝の隣人を汝自身のように愛せよ」という戒律は、果たすことが不可能である。所有構造に真の変化が起こることは、そのような戒律よりもはるかに 役立つだろう。 文化は個人の成長に似ている。そのため、一部の文化は全体として「神経症」になっている可能性がある。では、これらの神経症は精神分析や治療的示唆によっ て改善できるのだろうか? 「文化共同体に精神分析を適用しようとする試みが無意味であるとか、失敗に終わるなどとは言えない。しかし、類推にすぎないことを忘れてはならないので、 非常に慎重になる必要がある。洞察の治療的利用については、社会神経症の最も正確な分析が何の役に立つのか。なぜなら、大衆に治療を押し付ける権限を持つ 者は誰もいないからだ。こうした困難にもかかわらず、いつの日か誰かがこのような文化共同体の病理学に着手するリスクを負うだろうと期待できる。 第7部、269ページ 人類にとっての運命的な問いは、その文化の発展が、人間の攻撃性と自己破壊衝動によって引き起こされた共存の崩壊を克服できるかどうかである。 「人間は今や自然の力を支配するまでに至り、その力を借りれば、最後の一人になるまで互いに絶滅させることが容易になった。人間はそれを知っている。だか らこそ、現在の不安、不幸、不安の多くはそこから生じているのだ。」 – 第7部、270ページ |

☆

☆書籍全体の概要

| Das

Unbehagen in der Kultur

ist der Titel einer 1930 erschienenen Schrift von Sigmund Freud. Die

Arbeit ist, neben Massenpsychologie und Ich-Analyse von 1921, Freuds

umfassendste kulturtheoretische Abhandlung; sie gehört zu den

einflussreichsten kulturkritischen Schriften des 20. Jahrhunderts.

Thema ist der Gegensatz zwischen der Kultur und den Triebregungen. Die

Kultur sei bestrebt, immer größere soziale Einheiten zu bilden. Hierzu

schränke sie die Befriedigung sexueller und aggressiver Triebe ein;

einen Teil der Aggression verwandle sie in Schuldgefühl. Auf diese

Weise sei die Kultur eine Quelle des Leidens; ihre Entwicklung führe zu

einem wachsenden Unbehagen. |

1930年に出版されたジークムント・フロイトの著作のタイトルは『文

化における不快感』(Unbehagen in der

Kultur)である。1921年の『集団精神分析と自我分析』(Massenpsychologie und

Ich-Analyse)とともに、これはフロイトの最も包括的な文化理論的論文であり、20世紀で最も影響力のある文化批判的作品のひとつである。主題

は文化と本能の対比である。文化は、より大きな社会単位を形成しようと努力しているとされる。この目的のために、文化は性的衝動や攻撃的衝動を抑制し、攻

撃の一部を罪悪感へと変える。このように、文化は苦悩の源であり、その発展は不安の増大につながる。 |

Inhalt Sogenanntes Lesezeichen als Mahnmal zur Bücherverbrennung auf dem Bonner Markt |

目次 ボン市の広場で焚書が行われたことを記念する、いわゆるマーカー・プレート |

| Einordnung Mit der Niederschrift von Das Unbehagen in der Kultur begann Freud im Sommer 1929; Anfang November des Jahres wurde das Manuskript in Satz gegeben. Es erschien noch im selben Jahr, obwohl das Titelblatt die Jahreszahl 1930 trägt. Das erste Kapitel wurde etwas früher als die übrigen Teile in der Zeitschrift Psychoanalytische Bewegung, Bd. 1 (4), November–Dezember 1929 veröffentlicht; das fünfte Kapitel erschien als selbständiger Artikel in der nächsten Ausgabe dieser Zeitschrift.[2] Das Thema der Kultur beschäftigte Freud bereits in den Briefen an Wilhelm Fließ. Am 31. Mai 1897 schrieb er: „‚Heilig‘ ist, was darauf beruht, daß die Menschen zugunsten der größeren Gemeinschaft ein Stück ihrer sexuellen und Perversionsfreiheit geopfert haben. Die Abscheu vor dem Inzest (ruchlos) beruht darauf, daß infolge der sexuellen Gemeinschaft (auch in [der] Kinderzeit) die Familienmitglieder dauernd zusammenhalten und des Anschlusses an Fremde unfähig werden. Er ist also antisozial – Kultur besteht in diesem fortschreitenden Verzicht.“[3] Freuds früheste Veröffentlichung zum Konflikt zwischen den Trieben und der Kultur ist der Aufsatz Die „kulturelle“ Sexualmoral und die moderne Nervosität von 1908. Er verfolgt das Thema weiter in Totem und Tabu (1913) und Zeitgemäßes über Krieg und Tod (1915). Die Frage der Kulturfeindlichkeit beschäftigt ihn in Die Zukunft einer Illusion (1927). Der Aggressionstrieb wurde von Freud anfänglich als eine Komponente der Sexualtriebe oder auch der Selbsterhaltungstriebe betrachtet; in den Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905) finden sich beide Vorstellungen nebeneinander. In der Falldarstellung des „kleinen Hans“ schrieb er, gegen die Auffassungen von Alfred Adler: „Ich kann mich nicht entschließen, einen besonderen Aggressionstrieb neben und gleichberechtigt mit den uns vertrauten Selbsterhaltungs- und Sexualtrieben anzunehmen.“ (Analyse der Phobie eines fünfjährigen Knaben, 1909[4]) Erst in Jenseits des Lustprinzips von 1920 akzeptiert er einen selbstständigen Zerstörungstrieb; bereits hier nimmt er an, dass die nach außen gerichtete Aggression sekundär ist und aus der Umlenkung einer ursprünglichen Selbstzerstörungstendenz hervorgeht. Die Entstehung des Schuldgefühls wird von Freud ausführlich im fünften Teil von Das Ich und das Es (1923) behandelt. In dem Aufsatz Das ökonomische Problem des Masochismus (1924) befasst er sich mit dem Unterschied zwischen dem unbewussten Schuldgefühl und dem moralischen Masochismus. Die Annahme, es gebe eine organische Verdrängung, die der Kultur den Weg gebahnt habe, bringt Freud ebenfalls bereits in den Fließ-Briefen vor (Brief vom 14. November 1897); dort findet sich auch bereits die Überlegung, dass der aufrechte Gang und damit die Vorherrschaft des Gesichts- über den Geruchssinn an dieser organischen Verdrängung beteiligt sein könnte. In den veröffentlichten Schriften wird diese Möglichkeit in der Analyse des „Rattenmanns“ erwähnt (Bemerkungen über einen Fall von Zwangsneurose, 1909) sowie in dem Aufsatz Über die allgemeinste Erniedrigung des Liebeslebens (1912). Eine Art Fortsetzung von Das Unbehagen in der Kultur ist die kurze Schrift Warum Krieg? von 1933. |

分類 フロイトは1929年の夏に『文化における不満』の執筆を開始し、同年11月初旬に原稿がタイプセットされた。タイトルページには1930年と記載されて いるが、同年に出版された。第1章は、雑誌『精神分析運動』第1巻(4)、1929年11月~12月に、他の部分よりもやや早く発表された。第5章は、同 誌の次号に別記事として掲載された。 フロイトは、ヴィルヘルム・フリース宛ての手紙の中で、すでに「文化」というテーマについて関心を抱いていた。1897年5月31日、彼は次のように書い ている。「神聖なものであるのは、人々が社会全体の利益のために、性的な自由や倒錯的な自由の一部を犠牲にしてきたという事実に基づいているものだ。近親 相姦(不道徳)に対する嫌悪感は、性的な共同体(幼少期においても)の結果として、家族のメンバーが常に固まってしまい、他人と関わることをできなくなる という事実に基づいている。したがって反社会的である。文化とは、この進歩的な放棄の過程である」[3] フロイトが衝動と文化の葛藤について最初に発表した論文は、1908年の論文「『文化的な』性的道徳と現代神経症」である。彼はこのテーマを『トーテムと タブー』(1913年)や『幻想の未来』(1927年)でも追求し続けている。文化に対する敵意の問題は、『幻想の未来』(1927年)で彼を悩ませ続け た。 フロイトは当初、攻撃性衝動を性的衝動の要素、あるいは自己保存の衝動とさえみなしていた。『性理論に関する3つの論文』(1905年)では、両方の考え が並列して述べられている。「リトル・ハンス」の事例研究では、アルフレッド・アドラーの見解に反して、彼は次のように書いている。「自己保存や性的衝動 と並列し、それらと同等に特別な攻撃衝動を認めることは私にはできない。(『5歳児の恐怖症分析』、1909年[4]) 彼が破壊という独立した本能の存在を認めたのは、『快楽原則を超えて』(1920年)においてのみであった。 ここでも彼は、外向的な攻撃性は二次的なものであり、自己破壊への元々の傾向が転換した結果生じるものだと想定していた。 罪悪感の発生については、フロイトは『自我とエス』(1923年)の第5部で詳しく論じている。論文『マゾヒズムの経済的問題』(1924年)では、無意 識の罪悪感と道徳的マゾヒズムの違いについて論じている。 フロイトはまた、『フロイス・ブリーフェ』(1897年11月14日付の手紙)において、文化の道を開いた有機的な抑圧という仮説についても言及してい る。直立歩行、そして嗅覚よりも視覚が優位を占めるということも、この有機的な抑圧に関与している可能性があるという考察もある。この可能性は、発表され た著作の中で、「ネズミ男」の分析(『強迫神経症の症例についての所見』、1909年)と「愛の生活の全般的な退廃について」(1912年)のエッセイの 中で言及されている。 『文化における不満』の延長のようなものとして、1933年の短いエッセイ『なぜ戦争なのか?』がある。 |

| Abwehr der Politisierung der

Psychoanalyse Freuds Zurückschrecken vor praktischen Konsequenzen Freud war von Beginn an, wie er sagte, nicht so sehr Seelenarzt, sondern eher ein „Konquistadorentemperament“, jemand, der noch unerforschte geistige Kontinente erobern wollte. Dabei stieß er aber schon früh an seine inneren Grenzen. Denn obwohl er, nach Eroberung des Kontinents des Unbewussten, durch seine Neurosenlehre im Grunde „die gesamte Menschheit zum Patienten“ gemacht hatte – schon wegen der weltweiten Verbreitung der Religionen und ihrer säkularen Ersatzideologien – scheute er zurück, wenn es um praktische Konsequenzen aus dieser Auffassung ging: Konkrete Gesellschaftskritik, politische Schritte zur Neurosenprophylaxe lehnte er seiner inneren Einstellung nach ab. Otto Gross Den ersten seiner Schüler, der hier Konsequenzen aus Freuds Erkenntnissen zu ziehen begann, Otto Gross, verbannte Freud regelrecht aus dem Kreis seiner Schüler.[5] Damals, 1908, besiegelte Freud den Vorgang mit seiner theoretischen Gegenschrift Die ‚kulturelle‘ Sexualmoral und die moderne Nervosität. Wilhelm Reich Der unterdrückte Impuls lebte aber in den 1920er Jahren unter einigen seiner Schüler wieder auf, diesmal kräftiger in Gestalt des sog. Freudomarxismus. Der theoretisch und politisch aktivste Freudomarxist war in den zwanziger Jahren Wilhelm Reich. Reich schrieb in seiner wissenschaftlichen Autobiographie: „Die wenigsten wissen, dass Freuds Unbehagen in der Kultur in den erwähnten Kulturdiskussionen [im engeren Kreis um Freud] zur Abwehr meiner aufblühenden Arbeit und der von ihr ausgehenden ‚Gefahr‘ entstand.“[6] Freuds Buch bestätigt deutlich, besonders auf den letzten Seiten, dass es gerade in der Auseinandersetzung mit Reich entstanden war. Als Reich jedoch nicht einlenkte, wurde auch er, 1934, von Freud aus dem Kreis der Psychoanalytiker ausgeschlossen.[7] Frankfurter Schule und 68er Ein weiterer gesellschaftskritischer und politischer Ansatz zur Verbindung von Marxismus und Freuds Denken und zur Kritik am unbehaglichen Gegensatz von Natur und Kultur entwickelte sich ab den späten zwanziger Jahren in Form der Kritischen Theorie der Frankfurter Schule. Führende Persönlichkeiten waren hier vor allem Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse und Erich Fromm. Mit der 68er-Bewegung gewann der Ansatz der Frankfurter Schule, der u. a. besonderes Gewicht auf die Erforschung der autoritären Persönlichkeit legte, vorübergehend in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften an Einfluss. Der nicht offen ausgetragene Konflikt zwischen Freud und Reich, der Freud einst zur Darlegung seiner Position veranlasste, wurde in diesen Diskursen nicht näher thematisiert. |

精神分析の政治利用に抵抗する 現実的な帰結に直面することを嫌ったフロイト 当初から、フロイト自身が言っていたように、フロイトは「心の征服者」であり、未開の心の大陸を征服しようとする人物であった。しかし、彼はすぐに自身の 限界に直面した。無意識の大陸を征服した後、神経症の理論によって「全人類を患者」とみなすという考え方を基本的に打ち立てたものの、宗教が世界中に広ま り、その世俗的な代替となるイデオロギーが生まれたという理由から、彼はこの見解の現実的な帰結から逃れようとした。彼は、具体的な社会批判や神経症を防 ぐための政治的措置を拒否し、自身の内面の姿勢に沿った行動を取った。 オットー・グロス フロイトは、実際、自身の発見から結論を導き出す最初の弟子であるオットー・グロスを、弟子の輪から追放した。5 1908年当時、フロイトは自身の理論的反対声明『「文化的な」性的道徳と現代神経症』でその過程を封印した。 ウィルヘルム・ライヒ 抑圧された衝動は、1920年代に彼の弟子たちによって、今度はフロイト・マルクス主義と呼ばれる形で復活した。1920年代に理論と政治の両面で最も活 発に活動したフロイト・マルクス主義者はヴィルヘルム・ライヒであった。ライヒは科学的な自伝の中で、「フロイトが文化に対して抱いていた不安は、前述の 文化に関する議論(フロイトの親しい仲間たちの間での)において、私の開花しつつあった仕事とそれがもたらす『危険性』に対する防衛として生じたことを知 る人はほとんどいない」と書いている。 フロイトの著書は、特に最後の数ページで、それがライヒの主張への反論として書かれたものであることを明確に認めている。しかし、ライヒが譲歩しなかった ため、フロイトは1934年に彼を精神分析家の仲間から排除した。 フランクフルト学派と1968年運動 マルクス主義とフロイトの思想を組み合わせ、自然と文化の間の不穏な対立を批判する、もう一つの社会批判的・政治的アプローチが、1920年代後半からフ ランクフルト学派の批判理論という形で発展した。この分野の主要人物は、何よりもまずマックス・ホルクハイマー、テオドール・W・アドルノ、ハーバート・ マルクーゼ、エーリッヒ・フロムであった。 1968年の運動により、権威盲従的な性格の研究に特に重点を置くフランクフルト学派のアプローチは、一時的に人文科学や社会科学の分野で影響力を得た。 フロイトがかつて自身の立場を説明させたフロイトとライヒの間の対立は、これらの言説では詳しく論じられなかった。 |

| Literatur Ausgaben Sigmund Freud: Das Unbehagen in der Kultur. Internationaler Psychoanalytischer Verlag, Wien 1930. (Erstdruck, Digitalisat) In: Sigmund Freud: Gesammelte Werke, chronologisch geordnet. Bd. 14. Hrsg. v. Anna Freud unter Mitarbeit von Marie Bonaparte. Imago, London 1948, S. 421–516. In: Sigmund Freud: Studienausgabe, Bd. IX. Fragen der Gesellschaft, Ursprünge der Religion. Hrsg. v. Alexander Mitscherlich, Angela Richard, James Strachey. Fischer, Frankfurt am Main 1997, ISBN 3-10-822729-7, S. 191–270. (Mit editorischer Vorbemerkung und Anmerkungen; nach dieser Ausgabe wird oben zitiert) In: Sigmund Freud: Das Unbehagen in der Kultur und andere kulturtheoretische Schriften. Mit einer Einleitung von Alfred Lorenzer und Bernard Görlich. Fischer-Taschenbuch, Frankfurt am Main 1994 und öfter, ISBN 3-596-10453-X, S. 29–108. Hg. v. Lothar Bayer und Kerstin Krone-Bayer. Reclam, Stuttgart 2010, ISBN 978-3-15-018697-8. (Mit Zeilenkommentar und Nachwort) Englische Ausgabe Civilization and Its Discontents, London: Hogarth Press 1930. Sekundärliteratur Herbert Bickel, Helmwart Hierdeis (Hrsg.): „Unbehagen in der Kultur“. Variationen zu Sigmund Freuds Kulturkritik. Lit, Wien, Berlin, Münster 2009, ISBN 978-3-8258-1869-2. Margret Dörr, Josef Christian Aigner (Hrsg.): Das neue Unbehagen in der Kultur und seine Folgen für die psychoanalytische Pädagogik. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2009, ISBN 978-3-525-40204-7. Erich Fromm: The Human Implications of Instinctivistic „Radicalism“. A Reply to Herbert Marcuse. In: Dissent, 1955, S. 342–349 (Kritik an Marcuses Deutung von „Das Unbehagen in der Kultur“) Gerhard Gamm: Interpretation. Sigmund Freud: Das Unbehagen in der Kultur. In: Interpretationen. Hauptwerke der Sozialphilosophie. Reclam, Ditzingen 2001, ISBN 3-15-018114-3, S. 108–133. Bernard Görlich: Die Wette mit Freud. Herbert Marcuse liest 'Das Unbehagen in der Kultur'. In: Ders.: Die Wette mit Freud. Drei Studien zu Herbert Marcuse. Nexus, Frankfurt am Main 1991, ISBN 3-923301-39-1, S. 55–107 Peter Imbusch: Sigmund Freuds Unbehagen in der Kultur. In: Ders.: Moderne und Gewalt. Zivilisationstheoretische Perspektiven auf das 20. Jahrhundert. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2005, ISBN 3-8100-3753-2, S. 87–162 Franz Kaltenbeck: Sigmund Freud: Immer noch Unbehagen in der Kultur? Diaphanes, Berlin 2009, ISBN 978-3-03734-069-1. Pierre Kaufmann: Freud: Die Freudsche Kulturtheorie. In: François Châtelet (Hrsg.): Geschichte der Philosophie, Bd. 8: Das XX. Jahrhundert. Ullstein, Frankfurt am Main u. a. 1975 Jacques Le Rider, Michel Plon, Gérard Raulet, Henri Rey-Flaud: Autour du „Malaise dans la culture“ de Freud. Presses Universitaires de France, Paris 1998, ISBN 2-13-049405-6. Herbert Marcuse: Triebstruktur und Gesellschaft. Ein philosophischer Beitrag zu Sigmund Freud. Übersetzt von Marianne von Eckardt-Jaffe. 17. Auflage. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1995, ISBN 3-518-01158-8 (erschien zuerst 1955 unter dem Titel Eros and civilization, enthält eine an Max Horkheimer orientierte Deutung von „Das Unbehagen in der Kultur“) Raul Páramo-Ortega: Das Unbehagen an der Kultur. Urban & Schwarzenberg, München u. a. 1985, ISBN 3-541-14211-1 Gunzelin Schmid Noerr Zur Kritik des Freudschen Kulturbegriffs. In: Psyche 47 (1993), S. 325–343 Elmar Waibl: Gesellschaft und Kultur bei Hobbes und Freud. Das gemeinsame Paradigma der Sozialität. Löcker, Wien 1980, ISBN 3-85409-018-8 Stefan Zweig: Freuds neues Werk „Das Unbehagen in der Kultur“, in: Rezensionen 1902–1939. Begegnungen mit Büchern. 1983 (E-Text) |

文献 版 ジークムント・フロイト著『文化における不満』。 国際精神分析出版、ウィーン、1930年。(初版、デジタル化) Sigmund Freud: Collected Works, chronologically arranged. Vol. 14. Ed. by Anna Freud with the collaboration of Marie Bonaparte. Imago, London 1948, pp. 421–516. Sigmund Freud: Studienausgabe, vol. IX. Questions of Society, Origins of Religion. Edited by Alexander Mitscherlich, Angela Richard, James Strachey. Fischer, Frankfurt am Main 1997, ISBN 3-10-822729-7, pp. 191–270. (編集者序文および注釈付き。上記の引用は本版より引用) 『文明とその不満およびその他の文化に関する著作』 アルフレッド・ロレンツァーとベルンハルト・ゲルリッヒによる序文。 フィッシャー・タッシェンブーフ、フランクフルト・アム・マイン 1994年、およびそれ以降、ISBN 3-596-10453-X、29ページから108ページ。 編集:Lothar BayerとKerstin Krone-Bayer。Reclam、シュトゥットガルト2010年、ISBN 978-3-15-018697-8。(注釈とエピローグ付き) 英語版 『文明とその不満』、ロンドン:Hogarth Press 1930年。 二次文献 ヘルベルト・ビッケル、ヘルムワルト・ヒアダイス(編):『文化への不快感』。ジークムント・フロイトの文化批判のバリエーション。リット、ウィーン、ベ ルリン、ミュンスター、2009年、ISBN 978-3-8258-1869-2。 マルガレット・デール、ヨゼフ・クリスチャン・アイグナー(編):『文化への新たな不快感と精神分析的教育学への影響』。Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2009, ISBN 978-3-525-40204-7. エーリッヒ・フロム著『本能主義的「急進主義」の人間学的含意。ハーバート・マルクーゼへの返答。Dissent』1955年、342-349ページ (「文化の不満」に関するマルクーゼの解釈に対する批判) ゲルハルト・ガム:解釈。ジークムント・フロイト:『文化における不満』。『解釈。社会哲学の主要作品』所収。レクラム、ディティンゲン 2001年、ISBN 3-15-018114-3、108-133ページ。 ベルンハルト・ゲールリッヒ:フロイトとの賭け。 ヘルベルト・マルクーゼによる『文化の不満』の解釈。 出典:同著『フロイトとの賭け。 ヘルベルト・マルクーゼに関する3つの研究』ネクサス、フランクフルト・アム・マイン1991年、ISBN 3-923301-39-1、55-107ページ ペーター・インブッシュ:ジークムント・フロイト『文化における不快感』。同著『近代と暴力。20世紀に対する文明理論的視点』所収。VS Verlag für Sozialwissenschaften、ヴィースバーデン、2005年、ISBN 3-8100-3753-2、87-162ページ フランツ・カルテンベック著『ジークムント・フロイト:文化に未だ違和感を抱くか?』ディアファネス、ベルリン 2009年、ISBN 978-3-03734-069-1。 ピエール・カウフマン著『フロイト:フロイトの文化理論』フランソワ・シャトレ編『哲学史』第8巻:20世紀、ウーラシュタイン、フランクフルト・アム・ マイン他、1975年 ジャック・ル・リダ、ミシェル・プロン、ジェラール・ロレ、アンリ・レイ=フラウド著『フロイトの「文化における不安」について』。フランス大学出版会、 パリ、1998年、ISBN 2-13-049405-6。 ヘルベルト・マルクーゼ著『本能構造と社会。フロイトへの哲学的貢献』。マリアンネ・フォン・エッカート=ジャッフェ訳。第17版。Suhrkamp, Frankfurt am Main 1995, ISBN 3-518-01158-8(初版は1955年、タイトルは『エロスと文明』。マックス・ホルクハイマーに基づく「文化の不安」の解釈を含む) ラウル・パラモ=オルテガ著『文化における不満』Urban & Schwarzenberg、ミュンヘン、1985年、ISBN 3-541-14211-1 グンツェリン・シュミット・ノア著『フロイトの文化概念の批判について』『プシケ』第47巻(1993年)、325-343ページ エルマー・ヴァイブル著『ホッブズとフロイトにおける社会と文化』。社会性の共通パラダイム。ロッカー社、ウィーン、1980年、ISBN 3-85409-018-8 シュテファン・ツヴァイク著『フロイトの新作「文化における不満」』。書評1902年~1939年。本との出会い。1983年(電子テキスト) |

| https://de.wikipedia.org/wiki/Das_Unbehagen_in_der_Kultur |

|

リンク

文献

その他の情報

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1997-2099

☆

☆

☆