医療人類学を学ぶ私の学生たちへの遺言

The testament mine for Student of Medical

Anthropology

医

療人類学を学ぶ私の学生たちへの遺言

The testament mine for Student of Medical Anthropology

■私は1980年代中頃に中米ホンジュラスにおいて青年海外協力隊に参加し、村落における保健衛生教育に参加しました。私は具体的な実践を通して人びとが

「健康」についてどのように考え行動しているか調査し、帰国してそれに関する論文を執筆しました、その結果のひとつが「ヘルスプロモーションとヘルスイデ

オロギー」という論文です。それは『日本保健医療行動科学会年報』Vol.5、1990年に収載されました。

■そこでわかったことは、つぎのようなことです。現地の人たち、つまり、被援助地域の住民は「健康」をたんに病気のない状態として意味づけるだけで、我々

が教育されてきたような積極的な意味をその「健康」という言葉には持たせていません。「健康」の概念がコミュニティの外部から導入されるときに、そこでは

さまざまなレベルでの抗争がおこっているというのが、その論文の主旨でした。しかし、私はなにか重要なことを忘れていたのではないか、疑問をもちます。

■村の人びとにとって、保健計画を通して、健康は積極的に求めるものだというイデオロギーが教育されたにも関わらず、人びとは依然として健康を消極的な価

値としてしかみませんでした。私は、それを認識論的障壁と呼びました。

■保健省の職員は、公衆保健政策を受け入れない村の人は「無知」だと考えます。その村の人の無知ゆえに、保健省の職員は、公衆衛生プログラムが失敗したの

だと考えました。。しかしながら、村のたちは、もちろん自分たちが無知とは考えませんでした。また、公衆衛生プログラムに「抵抗している」という自覚はあ

りません。村の人たちは、新しい公衆衛生プログラムをたんに使いにくいだけ、わかりにくいだけと表明していました。

■もちろん外部から持ち込まれるプログラムには魅力もありました。無料のセミナーを受けると、ちょっとした薬や、ノートあるいは食事やお菓子などが振る舞

われること。また、見ず知らずの遠隔の村人たちと、友達になり、ワークショップで一緒に作業に参加できることなどです。プロジェクトが本格化すると、簡易

便所設置のための無償資金やや低金利のお金を借りられるという恩恵もありました。自分の家が、簡易便所設置の先進例になると、保健省の監督官がときどき訪

問して見学を受けるのも、自分たちのプライドをくすぐられました。

■そこでは、外部からやってくる新しいプロジェクトを受け入れる人と、そうでない人(=抵抗者)が、村を二分するという居心地のよくない経験を双方の村人

たちが経験しています。受け入れた人は、自らが「進歩的」とみなし、受け入れない人は、受け入れた人を羨望の眼差しでみると同時に、政府に「魂を売り渡し

た」人と批判しました。

■プロジェクトを推進する末端の政府の人たちは、自分たちの仕事の成否は、住民の受け入れ次第で決まるのですから、住民の前で「無知」とは表明しません

が、外国人ボランティアには、そのような悪口をこっそり呟きます。村人への説得を通して、村人に合意してもらうという形態は、理念的には合理的なプロセス

です。しかし、さまざまな社会力学が働いている村において、インフォームド・コンセントがいつも合理的にすすむというわけではありません。

■すべての村の人々が新しい公衆衛生プログラムを受け入れてくれるはずがありません。プログラムの監督者は、歩留まり(yield rate)で判断しますが、末端の役人は、全か無かで、自分たちの評価がきまります。役人たちの不満は、結局のところ、プログラムをうける村人への評価、 多くは悪評、として理解されることになります。

■フーコー的な医療人類学や医療社会学を学んだ人ならこう解釈するでしょう。医療支援を受ける人とは、新しいプログラムを受け入れる主体になることです。

公衆衛生プログラムは、村人の観点からみると、プログラムを受け入れる「新しい主体」になることだと。しかしながら、そうすると、村に入ってくる公衆衛生

プログラムを拒絶する人もまた、「別の新しい主体になる」に違いません。それが、プログラムを拒絶する「抵抗者」たちであり、このことが、プログラムの推

進者たちには、「無知な」というステレオタイプ的形容詞がつけられる理由です。

■「無知な」という形容詞は、偏見に満ちたステレオタイプであり、より客観的にみると、それはドクサです。私がホンジュラスでの保健医療プログラムに参加

した時代は、1978年のアルマアタ宣言後の10年にもみたない時代です。プライマリヘルスケア政策の時代ですので、「住民中心」や「住民参加」が謳われ

ていました。しかし、そのようなプライマリヘルスケアの精神があったとしても、公衆衛生プログラムを推進する人の精神構造は、それ以前のもので、それがこ

のようなドクサとして現れたのです。

■では、インフォームドコンセントにもとづく「住民中心」や「住民参加」が中心とするならば、外部からのプログラムの導入に対する「抵抗」という自己決定

も尊重されなければなりません。このことについて、ホンジュラス滞在中には、私はあまり自覚的ではありませんでした。帰国してから学んだ、ロバート・チェ

ンバースの参加型の開発理論や、人類学では古い歴史をもつ、ソル・タックスのアクションリサーチ、あるいは、その後の、コミュニティにねざした参加型調査

(CBPR)のなかに、「抵抗」という権力の側の言葉でなく、住民の側からみた「拒否」という選択肢を「受け入れ」と同様に尊重しなければならないことを

発見しました。

■村落における保守的なもの、あるいは伝統的なものをみるときに、それを変えてやろうとする「意志」を医療人類学者がもつとき、それは、人類学が長く中心

的なものとして受け入れてきた「文化相対主義」のドグマに反するものとして、つねに問題視されます。他方、応用人類学では、コミュニティのなかでの不調

(malfunction)を発見し、住民との話し合いを通して、コミュニティ全体の「意志」を確認し、プロジェクト推進することは当たり前になります。

今日、かつての応用人類学という術語は衰退し、公共人類学となったときに、コミュニティの内部における対等な対話がとても重要視されています。「文化相対

主義」という冷たい言葉は、今や医療人類学においては後退し、「文化対等主義」と「対等な条件下における対話」が強調されているのは言うまでもありませ

ん。

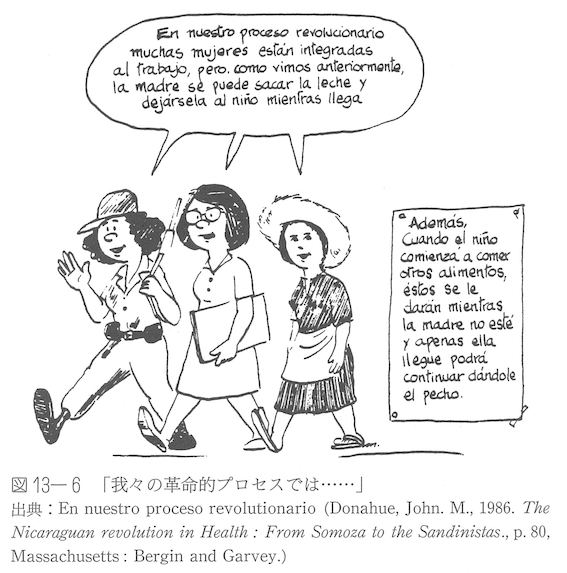

■そこには、1980年代においてもなお、植民地時代における「医療伝道・医療宣教」とあまり変わりのない、パターナリズムにもとづく、魂と身体の改宗と

いうプロジェクト、言い方をかえると西洋的近代主体の構築のプロジェクト、が中央アメリカの村落では進行中であったということです。

■先の「ヘルスプロモーションとヘルスイデオロギー」という表題の論文を書いているときには、このような「医療伝道としての医療人類学」という認識に、ま

だ私が到達していなかったということでしょう。そこには、保健医療プロジェクトを通して、考えや行動が変わるのは住民であり、医療人類学者の考えや行動が

変わるものではない、というドクサに囚われていたのでしょう。

■1981年から医療人類学の勉強をはじめて、1980年代の私にとってのヒーローたちは4人いる。生まれた順からいうと、Rudolf Ludwig

Carl Virchow (1821-1902)、George Hunt (1854-1933)、William Halse Rivers

Rivers (1864-1922)、そして、Paul-Michel Foucault

(1926-1984)である。最後のフーコーは、私のメンターであったYonezo Nakagawa

(1926-1997)と同じ生年である。Virchow と W.H.R.

Riversは、英米圏での医療人類学の創始者と呼ばれる人たちなので、よく知られている。それぞれ、個性豊かな才人たちで、私の書物のなかにも、さまざ

まな影響を与えてきた人たちである。

■Virchow

は「医学は骨の髄まで社会科学」であるという文言のとおり、医療人類学のルーツにおける実践的課題を私たちにもたらした。W.H.R. Rivers

はジグムンド・フロイトとならんで戦争神経症を記述した精神医学者である。また系譜的方法を確立し、親族研究に大いなる前進をもたらした。他方で、

Alfred Cort

Haddonが組織した、ケンブリッジ大学トレス海峡探検隊に参加し、その鋭敏さの能力は別にして「未開人」の感性のレパートリーに医学的差異はなく、言

語や隠喩をもって表現や分類に多様性を与えると主張した。とりわけ、病気の分類は、西洋の疾病分類学(nosology)に比肩するほど、未開社会のそれ

も体系的であると示唆した。Foucaultは、生権力(biopower)という概念を打ち立てのみならず、社会をどのように統御するのかについて統治

性(govementality)について考察した。こんにち、統治性は、公衆衛生の歴史や医療倫理学の分析する研究者にとって、不可欠な分析ツールに

なっている。

■George Hunt

をご存知の方はすくないと思われる。しかし、かれは、レヴィ=ストロースの『構造人類学』の、医療人類学者がしばしば参照する2つの論文、"The

Sorcerer and His Magic," "The Effectiveness of Symbols "の"The Sorcerer

and His Magic"に紹介されているフランツ・ボアズのクワクワカワクの民族誌に仮名で登場するSorcererの

Quesalidのことである。QuesalidがGeorge Hunt であることは、James Clifford "The

Predicament of

Cultre"(1988)で知った。ハントの出自は、クワクワカワクではなくトリンギットと英国であり、両親とともにクワクワカワクのテリトリーで育

ち、通婚や養子縁組をとおしてクワクワカワクの言語と文化に精通するネイティブ人類学者として育った。ボアズは1893年のシカゴ万国博覧会にクワクワカ

ワクの展示品を展示するためにハントと友人になった。ボアズは、言語人類学上の知識、とりわけクワクワカワクの正書法を教えた。ハントは、ボアズのため

に、一説によると1万ページ以上の民族誌を記述したと言われる。

■Levi-Strauss, "The Sorcerer and His Magic"

論文を今でも読み返すときに、Levi-Straussの語り口を通して、Quesalid こと、George Hunt

のオートエスノグラフィーを読む時に感銘をうけるのは、ネイティブ人類学者も、「文化相対主義」のドグマを経由せずとも、文化理解の内奥部に到達できるこ

と。また、文化を横断的に読み取るための技法というのは、他者の文化にどっぷりと浸かることではなく、自分が身につけた文化を、他者の文化のなかで溶解さ

せてゆく(=自分が学んだことを忘れる)ことについてつねに「自覚的であること」のように、私には思える。つまり、George Hunt

は自らも人類学者たらんとして自らのSorcererとしての役割を溶解させ、当該の文化における治療者が経験する実存が文化を横断的に読み取る実践に結

びついていることを、自らのをもって証明した。

■予稿集で触れた、1920年代以降の日本の社会医学はVirchowの「医学は骨の髄まで社会科学」であろうとした。医学者たちは、現在でいう応用医療 人類学者のように、農村や都市のスラムでかけて、その社会医学を実践しようとした。しかし、1930年代からの1945年までに、治安警察につかまった り、兵隊にリクルートされたり(さらにそのいの一部はソビエトに亡命しスターリンにより粛清された)して、日本の敗戦で彼のプロジェクトは挫折した。批判 的であることは、その文化や社会の文脈の権力から疎まれて挫折する危険性をもつ。また、批判のための批判という無反省な批判を再生産し「たんなる非難」に 陥ってしまう別の落とし穴にも陥ることがある。批判は、綱渡りのような行為である。

■私の最後の言葉とは次のようなことである。批判をつねに新鮮に保つためには、批判を通して、その対象の未来が好ましく適切な姿に変わるということを希求

するだけでなく、批判者である自己もまた、変わっていくことに勇気をもたなければならない、ということだ。

|

|

|

リ ンク

文 献

そ の他の情報

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

☆

☆

☆