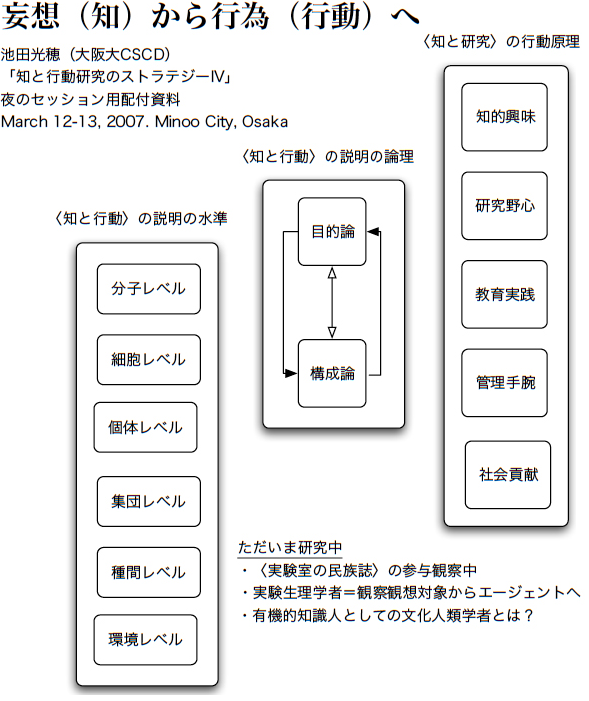

私は文化人類学を専門とする立場から、現代社会において「知と行動」を研 究している人たちが大まかに、つぎの3つの水準で話していることに気が ついた。すなわち(1)紋切り型のステレオタイプ化された説明——多く教育の現場や研究費を支給してくださる提供者におこなわれる、(2)研究の手順や実 践について具体的に語る種々の角度からの説明——研究者や運営関係者が実務面で話される現場でおこなわれる、(3)実験データや種々の仮説を前におこなわ れる専門家どうしの議論において「知と行動」を準学問的に語る説明——学会や研究会あるいはゼミなどでおこなわれる、の3つである。

【1】〈知と行動〉を生物学的に説明する紋切り型の説明は、観察のレベルを極小(例:分子レベル)のものから極大(地球サイズ)までとっ て、それぞれの領域における生体や個体、ないはそれぞれの構成要素のシステム論的なつながりを説明することである。チャールズとレイ・イームズ[それぞれ 1907-1978, 1912-1988]が作成した『パ ワー・オブ・テン』Powers of Ten™ (1977)(1977)という映画などで直裁的に[実際は仮想的なのだが]示されるスケールによる、研究領域 の明示と確定である。スケール概念を導入したオッカムの剃刀的な議論というふうににも 理解され、現象[ここでは「知と行動」]の理解における学際性、統合 性、統一性などが主張される。

【2】〈知と研究〉の行動原理とは、われわれがもつ知的な関心と、われわれが研究を通して生きていくさいに出会う、さまざまな困難に立ち向 かい、自分たちの生活をより楽しく(=〈快〉の追求)する際に、クリアしなければならないさまざまな課題について説明している。これらは、相互にその時代 や社会が決める価値観にもとづいて、適正に配分しながら研究をすすめる必要があることは言うまでもない。

【3】〈知と行動〉の説明原理について、観想の対象としてみたときに、我々は大きな2つの説明の論理を動員しているようだ。それは目的論と 構成論である。従来、目的論の反対語ないしは対語は、偶発性に対する高い価値をおくものである。たとえば、進化論の説明におけるラマルクとダーウィンの対 立のように、目的論と自然選択(宿命論)がそれである。あるいは、構成論(constructism, constructivism)の反対語は、本質論(essentialism)であったりする。したがって、目的論と構成論を対峙するのはちょっと奇妙 な感じがするが、その趣旨は以下のようなことである。知と行動について分析する際に、生物の進化と、体の機能の合目的性からわれわれは、その議論を目的論 に収斂させることがしばしばある。他方で、解剖学的事実のように、かならずしも目的論的な説明とは無関係かのような実体が提示されることがある。われわれ は、手持ちの知識を動員して、目的論を構成論に従わせたり、逆に構成論から目的論を否定したりする。

われわれが目的論と構成論から、理解可能な知的産物を生成することができるのは、この2つの論理の相互作用の結果である。

以下のことを図に示すと次のようになります。ただしあくまでも概念図にとどまります。[画像をクリックすると面積は4倍に拡大します]

妄想=知から行為=講堂への図式/ウィリアムのオッカム(William of

Ockham, 1285-1347)の肖像(写本の落書きより, 1341)

このテーマに関する現在の、私の研究は以下のような状況で進んでいる。

(i)文部省科学研究費補助金の交付を受けて、実験室の民族誌記述 に関する調査研究[2006-2007年度]をおこなっている。

(ii)かつての自然科学者たちの民族誌研究は、古典的な文化人類学研究の観想対象であったが、今日では、この種の研究は文化人類学者を含む、 さまざまな人たちが織りなす社会動態であるという認識が生まれつつある。したがって、私(=文化人類学者)にとって、自然科学者たちは、私の先生であり、 同僚であり、また同じ理念を共有する人たちである。私の研究がいかなる結果をもたらそうとも、私は彼/彼女らと、自分の思索の過程と結果を共有してゆきた い。

(iii)前項の最後の文と関連するが、かつてアントニオ・グラムシ[1891-1937]が社会運動と協同する知識のあり方を考えたときに 〈有機的であること〉をそのモデルの候補に挙げられたことがある。グラムシの議論が、現実とは無関係な社会モデルであったとしても、それを現実の関係のな かでテストしてみる価値はあるようだ。私は、神経生理学者たちとのつきあい方のなかに、そのような関係を持ち込んで、その可能性を(ということはその限界 もまた)確証してみたい。

[註釈]

この発表の標題は、梅棹忠夫『行為と妄想—わたしの履歴書』中公文庫、中央公論社、2002年よりとりました。

私の議論は田邊繁治先生のご著作『生き方の人類学』(現代新書)講談 社、2003年に多大なる影響を受けています。このことに関して、私の読書ノートを ウェブで公開していますので、ご参照ください。

また本ページの説明は、大阪大学で毎年連続して開催されている「知と行動の研究ストラテジー」研究会の第4回会合でその内容の一部が発表さ れました。研究会の主宰者である藤田一郎生命機能研究科教授には、門外漢で頓珍漢な質問ばかりしている私をいつもメンバーの一員としてきちんと処遇してい ただき、本当にありがとうございます。

◎オッカムのウィリアム

「オッカムは、若い人が本格的な神学研究をするには、解けない難問や誤謬に陥ったり、真なる論証を詭弁だと思い込むことがないよう、まず論理学 の学習が必要であると考え、神学や哲学を例にして論理規則を示した。また彼は『大論理学』によって論理学一般を語るのではなく、スコトゥスの共通本性と個 体化の理論、そして同時代の学者たちが主張した、量は実体や性質から独立し、実在的に別のものであるという量独立説に対する批判、さらに述語づけの表示態 と遂行態についての議論と、存在エッセと本質エッセンチアに関する議論などを繰り返し展開している。ばらばらのテーマに見えるこれらの議論は、実は“心の 内の言葉と、心の外のものとの区別”というオッカムの一貫した視点からなされていることを鮮やかに解明することにより、オッカム哲学の真の意義と哲学史上 の位置が自ずと明らかになる、画期的な業績」——渋谷克美『オッカム哲学の基底』2006年の図書紹介より