![]()

はじめによんでください

ディスコミュニケーションの理論に関する覚書

Notes on theory of dis-communication: a semiotic approach

![]()

ディスコミュニケーションの理論に関する 覚書

1.はじめに

おそらく日本で最も初期に「ディスコミュニケーション」という用語を使った鶴見俊輔(1952)は、米国の代表的なプラグマティストであ るジョン・デューイの思想がもたらす、コミュニケーションを文化として捉える見方や、論理の技法としてのコミュニケーション論に対して批判的な立場をとり つつ次のように指摘する。

「コミュニケイションは、コミュニケイションとディスコミュニケイションとの二重の性格をもつものとして、Communication- discommunication として理解され[る]べきだ。コミュニケイションの分析は、同時に、そのコミュニケイションによって意味が通じなかった部分についての分析をふくむもので なければ、十分でない」(鶴見 1952:142-143,[ ]内は引用者が補った)。

一見、情報伝送の確実さと受信の正確な解読に力点がおかれるコミュニケーションの理解からみれば、鶴見の主張は偶像破壊ないしは非常に革 新的に思われる主張である。しかしながら、これはシャノンとウィーバー(1949)を冷静に読めば、彼らが「一般的なコミュニケーションシステム」と標記 した、かの著名な通信=コミュニケーションモデルを構成する要素のなかにきちんと「雑音源(Noise Source)」が組み込まれていることがわかり、鶴見の議論と矛盾しないことがわかる。雑音源の同定と、それの除去は受信者の側に正確にメッセージが伝 わるための基本的条件だからである。雑音源——つまりディスコミュニケーションの原因ないしはその本質——は、コミュニケーションにとっての必要悪あるい は随伴する要件であり、それを抜きにした「純粋なコミュニケーション」そのものの存在を除外していることがわかる。

言い方を変えると「純粋なコミュニケーション」とは、そこから雑音源を除く努力を必要としないテレパシーのようなもので、逆説的にコミュ ニケーション技術ましてはコミュニケーション支援などがいらない代物である。ここで言う、そのプロセスのなかに「なにも引かない」そして「なにも足さな い」純粋なコミュニケーションとは、ある意味で「零度のコミュニケーション」と言ってもよいだろう。超伝導における電気抵抗のように雑音源のことを何も考 えなくてもよいこの零度のコミュニケーションは、人間生活のなかではある意味で究極のコミュニケーションではあるが、一部の霊能力者の主張を除けば現実に はあり得ないし、会得できる可能性がない以上、ほとんど考察する必要がないものである。

零度のコミュニケーションを会得することは究極的に不可能である。あるいはそれを理想化しそこに到達しようと考えることが全く無駄である にもかかわらず、対人コミュニケーションにおいて上手に伝わらないことは依然として問題であり続ける。すなわちディスコミュニケーションは円滑な日常生活 を送るためには克服しなければならない課題である。目の前にある障害(雑音源)を取り除くことは零度のコミュニケーションを実現するために行っているので はなく、「情報が伝わった」という伝達の満足度をみたす一定の閾値を超えるために雑音源の除去を行っているのだと言うことかもしれない。だが、このような 目論見はシジフォスの徒労の如く無駄な試みである。それ以上に、できもしない完璧性(=零度の探求)がもたらす無益な妄想により私たちの実行プロジェクト を困った方向へと推し進める危険性をもつ。

私たちの目的は、ディスコミュニケーションに存在論的な意味があると主張することではない。そうではなく、ディスコミュニケーションの原 因たる雑音源がどこからやってきて、どのような効果をもたらし障害になるのかを明らかにし、そこから得られる経験的知識を現場のコミュニケーションプロセ スに還元し、どの程度ディスコミュニケーションを軽減できるのかについて私たちが試みるべき具体的な方法に到達することである。ここでディスコミュニケー ションは、対人コミュニケーション(interpersonal communication)の範囲でおこることを考察の対象とする。

2.コミュニケーションとは何か

コミュニケーション(communication)の語源は、ラテン語のコミュニス(communis)すなわち共通したもの、あるいは 共有物(common コモン)と言われている。これは対人コミュニケーションの諸現象を理解する上で重要なことである。伝統社会で共有地の山林や原野などに入って天然の恵みを 約束事に従って利用できる慣習である入会(いりあい)のように、共有は人びとの生存を保障するための〈資源〉であると同時に〈古くからのやり方〉であると 考えられてきた。近代社会は入会(common)における物権(interest)という権利を、伝統的な共同体から、個人や国家へと帰属変更させようと して所有制度の法整備をしてきたと言うことができる。近代の社会運動の中で、とりわけマルクス主義は、生産手段の〈共有〉を目標とした社会運動論であり、 それが結果的に私的所有制度の廃絶を生じると想定されていた。ここで強調されるのは、国家と個人の間に分断されている物権——マルクス主義の場合はとりわ け生産手段であるが——を人類の共通の理想としての共通・共感・共同という一体性の中に取り戻そうとした。マルクス主義の同義語がコミュニズム (communism, 共産主義)と言われるゆえんである。

コミュニケーションの日本語への翻訳は多様であり、英和辞書をみても、伝達、報道、文通、伝染(例:communicable disease)、連絡、情報、通信、交通(コミューター)などがあり、そこには何かが伝えられていることを指し示している。しかし、これは伝えられるこ とを通して、「何かが〈共有〉される」というある事態の結果、ないしはその進行のプロセスのことを意味していると理解したほうがよいかもしれない。

そのことを踏まえた上で、コミュニケーションを翻訳するとすれば「伝達共有過程」ないしは「伝達の共有」というのが、もっとも語義に叶っ たものになるだろう。ここから敷衍すると、コミュニケーションはメッセージの相互のやりとり、なしはそのようなやりとりの結果〈ある事象が共有されている 状態〉ということになる。

ノーバート・ウィーナー(1961)はメッセージを次のようにそっけなく定義している。メッセージとは「時間内に分布した測定可能な事象 の離散的あるいは連続的な系列のこと」であり「電気的・機械的な方法、あるいは神経系などによって伝送されるもの一切を含んでいる」と[ウィーナー 1962:11]。

このような〈メッセージの共有性〉の確保について、もっとも簡潔で合理的なモデルを与えたのが、冒頭に挙げたクロード・シャノンとワレ ン・ウィーバー(1949)であった。情報が正しく伝わったり、伝わらなかった——言い換えると、情報が共有されたり、共有されなかったり——するには、 情報の発信者と受け手が、別々の存在であるということが、この〈メッセージの共有性〉のモデルの前提になる。それらの間で情報がやりとりされ、最終的に 〈共有〉されるからである。シャノンは情報を数学的にとらえ、電気通信的なモデルで表現した。つまり情報源は確率過程として理解され、エントロピー関数に より情報量を定義する。

シャノンとウィーバーの理論の要衝は、情報をいかに迅速かつ正確に伝えることを実現する数学モデルにあった。しかし、人間を含む生物一般 や、生物の体内のシステムにおいても、このような機能プロセスはよく観察されるために、コミュニケーション一般のもっともシンプルで合理的なものとして利 用することができる。情報源は、伝えたいメッセージを選択し、それを信号に変え、コミュニケーションチャンネル(コミュニケーション媒体で、音波、電線、 電波、インターネットのケーブルなど)を通して、受信体(「受信者」と表記)に送られる。この伝達過程で、情報はさまざまな妨害をうけ、正確に伝えられな いことがある。それをこのモデルは雑音源(noise source)と定義する。受信者は受け取った信号を再びメッセージに解読して、情報発信者の発したメッセージを解読している。情報発信者のメッセージと 受信者による解読内容が合致した(共有された)時、コミュニケーションが成立したというのである(Shannon and Weaver 1949:7)。

シャノンとウィーバーは1949年に『サイエンティフィック・アメリカン』に寄稿した「分析的コミュニケーション・スタディーズ」と冠し た論文において、コミュニケーションについて次のように書いている。

「コミュニケーションという言葉は、ある精神(マインド)が別の精神に影響を及ぼすようなものによって引き起こされる諸手順のすべてを含 む、はなはだ広い意味において用いられるであろう。もちろん、これ(=コミュニケーション)には、書かれ話された言葉(スピーチ)のみならず、音楽、絵画 芸術、演劇、バレエ、それどころか、すべての人間行動までも包摂している。ついでながら言うと、コミュニケーションをさらに広い定義でとらえることは妥当 なものとなるだろう:つまりそれには、あるメカニズムが別のメカニズムに影響を与えることによる手順を含めてもよい(例えば、航空機を追跡し想定される将 来の位置を計算する自動装置は、その航空機を追尾する誘導ミサイルに影響を及ぼすように)」(引用者による訳)(Shannon and Weaver 1949:3)。

シャノンとウィーバーによる『サイエンティフィック・アメリカン』論文のこの箇所が重要な意味をもつのは次のように言えないだろうか。 ヒューマンコミュニケーションを扱う人文科学者がこのコミュニケーションの定義について評定する時に、しばしば「シャノンとウィーバーらの定義は情報論的 で狭量である」という従来の見方、実は純然たる彼らに対する私たちの誤解に由来することを示している、と。より積極的に言えば我々は、人間のコミュニケー ションの特権性をないがしろにした責任を、無実のシャノンらに投影する誤謬と偏見をもってきたことではないだろうか。テキストに精通するはずの人文学者 が、はからずも情報論の原典をきちんと読んでないということだったのだ。まず、そのことを率直に反省しなければならない。

シャノンとウィーバーもまた、コミュニケーションの過程は経時的あるいは因果的に複雑な状況を生起するものであるという我々の常識と共通 していることを、ここで改めて確認しておこう。

3.ディスコミュニケーションの2つの定 義

人間がおこなうコミュニケーションは、人間コミュニケーションあるいはヒューマンコミュニケーションと言うことができる。そして、このコ ミュニケーションが成立/不成立している文脈とは社会そのものであると言える。さて、冒頭にあげた鶴見俊輔の定義に従えば、広義のコミュニケーション (a)そのものは、狭義のコミュニケーション(b)とディスコミュニケーションという二重性をもつ連続体のようなものとして考えられる。もちろん鶴見がな ぜディスコミュニケーションをコミュニケーション(a)の範疇に含めようと強調したのかという観点に立てば、私たちの常識的なコミュニケーション——つま りディスコミュニケーションの性格を具有しないもの——とは、コミュニケーション(b)のことに他ならない。

では次にディスコミュニケーションは、どのように定義すればよいのだろうか。コミュニケーションがうまくなりたたない時、それをコミュニ ケーション不全あるいはここで使っている和製英語風 に「ディスコミュニケーション(壱)」(= I, one, あるいはワン)」と呼んでおこう。コミュニケーション不全あるいはディスコミュニケーション(壱)とは、想定されたコミュニケーションのアウトカムが不十 分・不完全・不能のいずれかであると定義しておく。

ここで語の厳密な意味でのディスコミュニケーションの様態について他の可能性がないか考えてみよう。そうすると、ディスコミュニケーショ ン(壱)以外に、コミュニケーションのアウトカムに関する価値評価が零(ゼロ)であるコミュニケーションの様態を想定することができないだろうか。こちら は雑音源(ノイズ)がコミュニケーションの中心を占め、オリジナルのメッセージが消失している「零度のディスコミュニケーション」である。このディスコ ミュニケーションは、コミュニケーション不全どころの話ではなく、コミュニケーションがあるように見えて、その内実がない状態である。言い換えると「コ ミュニケーションの外皮を被った非コミュニケーション」である。あるいは雑音源がメッセージと完全に入れ替わるコミュニケーションである。これを「ディス コミュニケーション(弐)」(=II, two, あるいはツー)と呼んでおこう。ディスコミュニケーション(弐)の存在可能性は、鶴見の解説同様、コミュニケーションを広範な現象とみるシャノンとウィー バーの知的遺産を、正しく引き継いだ論理的帰結——すなわち理論上の拡張——であると言えないだろうか。

文化人類学者のクリフォード・ギアーツは「厚い記述」という論文の中で、まばたきを例にして、コミュニケーションにおけるメッセージの送 受信におけるメッセージの解読過程について有名な議論をおこなっている。

少年がこちらをみて、目配せとしてのウィンクした時には、我々はそれを彼がいたずらを成功して、こちらに合図を送ったものとして解読する こともできるし、他方で、ただ単に眼にゴミが入ったということも考えられる。このメッセージを正しく解読し、情報を〈共有〉するためには、メッセージの送 り手の少年と、それをみて二通り(あるいはそれ以上の可能性)の解釈をおこなう観察者である私の関係性や、それらがおこなわれた社会的文脈を考慮する必要 がある。これもシャノンとウィーバーのいう、ある精神(マインド)が別の精神に影響を及ぼすということであり、その影響を与える要素(ノイズ)として文脈 を考えることにほかならず、立派なコミュニケーションである。

メッセージは多義的に解釈(解読)される可能性があり、また偶然の現象(眼にゴミが入る)と必然の現象(私と彼の間の関係や出来事がおき た時の状況からそのように判断できる)を、人類学者はさまざまな状況を手がかりに解釈しなければならない。それが、ギアーツのいうところの文化の理解にほ かならない。文化人類学(解釈人類学)の観点からみて、人間コミュニケーションについての研究はまさに、文化についての研究にほかならないことを示してい る。

4.零度のディスコミュニケーション

ディスコミュニケーション(弐)すなわち零度のディスコミュニケーションの例としては、コミュニケーションがなにもないにもかかわらず、 それをあると強弁すること、あるいは機械やネットワークとのコミュニケーションを自分と同じような生命体とコミュニケートしていると錯認すること、あるい は「自分とのコミュニケーション」という(自己言及的な)モノローグ、身体や物体あるいは非物体や「神」や「自然」とのコミュニケーションなどのことがあ り、ヒューマンコミュニケーション研究においては、我々がこのような事例を無数に挙げることができる。

さてシャノンとウィーバーによるコミュニケーションスキームにおいて零度のディスコミュニケーションはどの部分で起こるのだろうか。その 答えはメッセージをデコードする過程の中にある。しかしながら、メッセージをデコードすることができる能力は、メッセージをエンコードする能力を必ずしも 要求するものではない。温度計がどのようなメカニズムで温度を示すのを知らずとも、温度計が何を意味するかを我々は知っている。しかしながら神の意思を超 自然的な占いで理解する人びとは、デコードの結果をもって、エンコード(神はそのように判断された)がどのようになされたかの推論とそれについての確信を 持つだろう。そうでない限りデコードの結果についての信頼性をその人は与えることはできないからだ。つまりエンコードのプロセスを推論できないデコードと は、たんなる機械的な反射や化学的な反応であって、我々が考えているコミュニケーションとは言えない。

動物行動学者のニコラス・ハンフリーは、高等霊長類における知性の誕生を、他者の推論プロセス(=能力)をその外部から推論する(=他の 個体が〈何を考えているのか〉を想像する)ことができることとして理解した。このことを我々の関心に引きつけて考えると、コミュニケーションのデコードに はエンコードを推論することを必然的に引き出す。なぜなら我々は知性をもった存在間のコミュニケーションを扱っているからだ。エンコードの過程を推論する 能力がなければデコードする可能性は開かれない。従ってヒューマンコミュニケーションとは、エンコードとデコードに関わる推論プロセスであると言い換える ことができる。(→「ニコラス・ハンフリーによる知性の定義」)

零度のディスコミュニケーションがどのようなものであるかを我々が推論するための手がかりのひとつは、先に述べたエンコードの推論を可能 にするデコード能力の欠陥や異常からアプローチすることである。その例として言語学者のローマン・ヤコブソンが脳内の発語の情報処理(つまりエンコードと デコード過程)において2つの言語活動の異常、すなわち単語が思いつかない「相似性の異常」と、発語はできるのだが文法どおりに文章が構成できない「隣接 性の異常」を峻別したことをあげてみよう。ヤコブソンによれば、それらは言語行為における必要な2つの情報処理(=エンコード過程)とパラレルに関係する ことを示唆する。

ヤコブソンによれば、パラディグム(隠喩の系列:代置的 substitutive)とシンタグム(換喩の系列:陳述的 predicative)の図式には、この「相似性の異常」と「隣接性の異常」とは関連があるという。つまり隠喩——ある全体を別の全体で置き換えること ——の能力を失うことは、相似性の異常と関連する。相似性の異常とは、例えば指し示したい単語が表現できず、まったく別のもので置き換わったり、その単語 の説明をおこなうことはできるにも関わらず示したい言葉が失われる異常である。他方、換喩——ある部分をもってその全体を示唆すること——の能力を失うこ とは単語の異常ではなく、部分(=単語)を使って全体を整合的にまとめること、つまり統語の異常あるいは隣接性の異常を引き起こす。後者の例として「失文 法症(agrammatism)」というものがあるが、この患者は、電報文のように単語の羅列で適切な助詞が欠けているために文章に滑らかさや正確さが欠 けた文章しか作ることができない。

ヤコブソンの議論は、言語の本質をめぐる、フェルディナン・ド・ソシュールが言う2つの精神性の対比、すなわち、特殊化しようとする精神 (esprit particuraliste)と統一化しようとする精神(esprit unificateur)の対比を踏まえている。これがヤコブソンの言語の二軸理論と呼ばれているものである。ヤコブソンによる言語習得(すなわち我々の 言うエンコード過程)の理論について解説するモーリス・メルロ=ポンティは次のように言う。

「言語活動の獲得とは、ある個人がその言語体系に組みこまれてゆくことであるように思われます。これがきわめてはっきり見てとれるのは、喃 語から語の分節への移行過程においてです。そこではデフレーションと呼んでいる事態が起こります。つまり豊かな喃語が突然消失し、幼児はその言語体系で使 われていない音だけではなく、その言語体系にとってきわめて有用な多くの音さえも失ってしまうのです。幼児の発音能力は、その音節を区切って発音する能力 に依存しているわけではなく、音素の対照とその表意的価値の獲得に依存しているのです。幼児が合体する厳密な秩序が、幼児に音素の言語的価値の可能性を示 唆するわけです。こうして、ヤコブソンは「もろもろの音素対立の体系が意味作用へ向かってゆく」と定義することになります」[メルロ=ポンティ 1993:28:訳文は若干変えた]。

そして、このプロセスのデコードの障害を、失語症を例にとってエンコード習得の過程の逆行との関係をメルロ=ポンティは解説する。

「ヤコブソンは、彼の理論を失語症に適用することによって……、言語活動の所有は、音素の統合に依存していることになりますから、逆に失語 症は音素体系の崩壊の結果生ずるにちがいありません。ヤコブソンは、すべての真性失語症患者において、この音素体系が規則的に解体してゆくこと、そして一 時的な平衡回復をともなうことがよくあることを確認しています。……失語症のある患者は、失認症や失行症にはかかっていないにもかかわらず、ある種の言葉 を発音できません。しかし、これらの語が失われるのは、それがある部分の全体をなしている場合だけです」[メルロ=ポンティ 1993:30-31:訳文は若干変えた]。

ソシュール・ヤコブソン・メルロ=ポンティによる「相似性の異常」(失語症)と幼児の言語習得の関係の系列の説明と同様に、「隣接性の異 常」(失文法症)と子どもの言語習得についてはノーム・チョムスキーの生成文法理論を用いた解釈が可能になるかもしれない。

以上のことから、コミュニケーションが零度のディスコミュニケーションへと収斂する際には、(1)パラディグム不全が原因によるディスコ ミュニケーション(=メタファーが有効にデコードされない情報不全)と、(2)シンタグムの不全化によるディスコミュニケーション(=シンタックスを発信 者の構成のようにデコードすることができない情報不全)の少なくとも2種類の情報処理の仕方があるように思われる。

5.ディスコミュニケーション分析からコ ミュニケーション支援へ

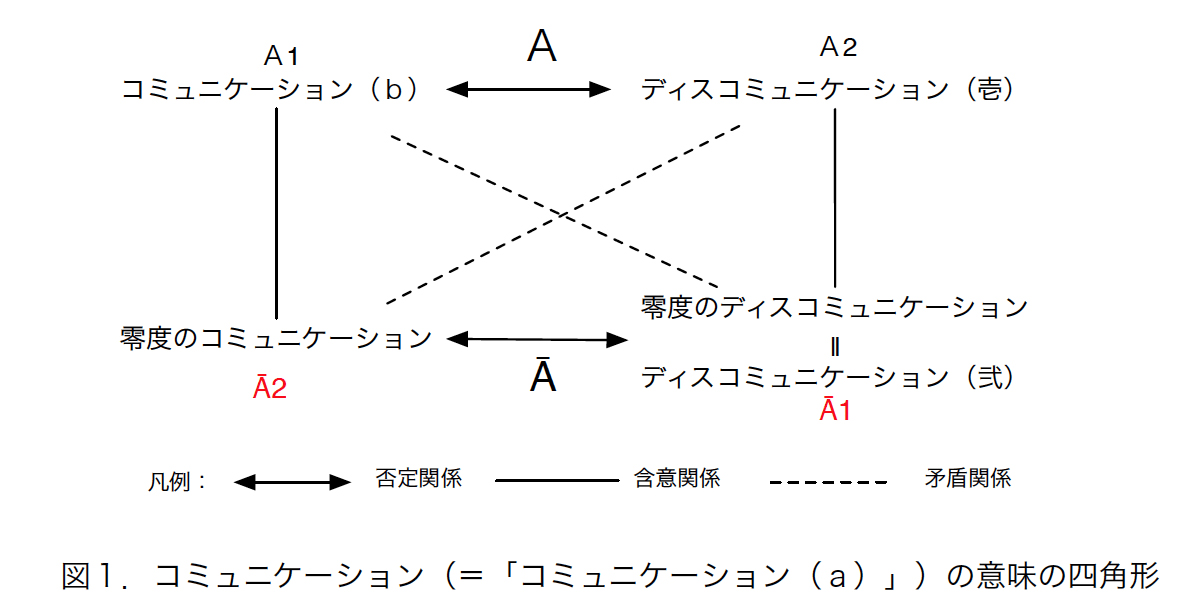

鶴見俊輔は広義のコミュニケーション——すなわちコミュニケーション(a)——には、狭義のコミュニケーション(b)と広義のディスコ ミュニケーションがあることを主張した。彼の論文によるとディスコミュニケーションをコミュニケーション(a)の中に包摂した理由は、発話の政治権力的介 入により言語コミュニケーションそのものがねじ曲がってしまう文脈外の「社会的機能」を示唆するものであったが、私たちの関心はあくまでもコミュニケー ションの形式と情報のエンコードとデコードのプロセスに関心がある。さてディスコミュニケーションには、我々がコミュニケーション不全と呼ぶもの——すな わちディスコミュニケーション(壱)——と「零度のディスコミュニケーション」であるディスコミュニケーション(弐)の2種類があることが示唆された。さ らにそれらのプロセスのなかに「なにも引かない」そして「なにも足さない」純粋なコミュニケーションである「零度のコミュニケーション」を加えると、広義 のコミュニケーション(a)はここで下線で示した4種類のカテゴリーあるいは諸相に分かれることになる。 ∀ 言語学者のグレマス(1992)は、意味論研究において、特定の事象(グレマスは「テキスト」という)のある項目に注目すれば、その事象に明示されてい ない項目が何であるかを予測発見することができる「意味の四角形」(semiotic rectangle)という論理的図式を考案した。ある意味体系Aにおいて、A1とその反対の意味をもつA2を反対の関係にとる、つまり「相反する意味素 に分節」すれば、それぞれに対応して矛盾する[ないしは無関係の]意味体系∀の意味素である∀1(A1ではない)と∀ 2(A2ではない)が、同じく反対の関係として存在することを示唆することができる【図1.図中のものはAにアッパーバーを加えたものを∀ と表記しています[訂正:∀1と∀2の位置が逆になっています]】。

【参考】

←出典:池田光穂「物神化する文化(β版)」

←出典:池田光穂「物神化する文化(β版)」

否定の否定は肯定であるから、A1と∀ 2、A2と∀1の間には含意関係がなりたつ。Aは相反するA1とA2を分離と接合という二重の関係によってA1とA2を複合的な意味として再定義され、∀ はAと矛盾する、つまり「意味の絶対的な不在として」対立することになる(グレマス 1992:156-8)。ひとつの項目を取れば、その一方は反対の関係と含意の関係という2つの要素が並び、2つの対角線の要素は矛盾の関係で構築される というものである。これによって一つの項目が決まると他の項目も自動的に決まり、特定の事象にある一つの項目に注目すれば、事象に明示されていない項目が 何であるかを予測・発見することができるというのが、グレマスの主張の骨子である。

グレマスの意味の四角形を図に表すと、コミュニケーション(b)とディスコミュニケーション(壱)、および零度のコミュニケーションと零 度のディスコミュニケーションのそれぞれの間の関係は否定の関係となる。無記号のコミュニケーションと零度のそれ、および無記号のディスコミュニケーショ ンと零度のそれらの関係は、含意関係がなりたつ。コミュニケーション(b)と零度のディスコミュニケーション、ならびにディスコミュニケーション(壱)と 零度のコミュニケーションの関係は矛盾関係である。

それらの意味の四角形の頂点には、我々が実際に想像可能なコミュニケーションの様相がある。それぞれ時計回りに「十全なコミュニケーショ ン」「コミュニケーション不全」「零度のディスコミュニケーション」「零度のコミュニケーション」が配置される【図1】。これらのうち「零度のディスコ ミュニケーション」に対応するものは、謂わば「コミュニケーションの外皮を被った非コミュニケーション」とも言えるべきものであり、「零度のコミュニケー ション」とは先にあげたようにテレパシーのような、「具体的なコミュニケーションの様式が欠如したユートピア上のコミュニケーション」であり、現実にはあ り得ない「完全なコミュニケーション」にほかならない。

コミュニケーション支援とは、十全なコミュニケーションには援用されない。もし何らかの形でそこにテクノロジーが介入するとすれば、それ はもはや支援ではなくエンハンスメント(enhancement, 増強)に他ならない。さすれば、通常のコミュニケーション支援とは、残りの3つの領域にまたがるコミュニケーションの様相への介入のことであろう【図 2】。コミュニケーション支援についてのテクノロジーを開発する動機は、そこにはコミュニケーションが十全ではないという認識があるからであり、それがど のような類のものであるのかという分析を要求する。なぜならコミュニケーション支援のテクノロジー開発は、コミュニケーションのプロセスのエンコードに関 わるものなのか、デコードに関わるものなのか、それとも本稿において零度という形容詞で示されるノイズに関わるものかという開発の具体的な標的を定めない とならないからである。

1949年のシャノンとウィーバーによる『コミュニケーションの数学理論』に登場するコミュニケーションモデルは、今日にいたるまで様々 な領域、とりわけ人文社会科学の領域からしばしば不信感に似た批判にさらされてきた。しかしながらいくら流麗な修辞にまみれていようとも、これらの批判の 中には「現実はそのように単純化できるものではなく複雑なものだ」あるいは「情報という〈自然の過程〉と人間現象という〈文化の過程〉は異なるはずだ」と いう暗黙の前提がある。そのような独断のまどろみから解放されるためには、人文社会科学者は、いまいちどコミュニケーション=情報=通信にまつわるこの古 典を改めて紐解く必要がある。

文 献

アップロード 2010年4月15日

IKEDA, Mitsuho. Notes on theory of dis-communication: a semiotic approach, 2010

補遺

《バルトからクノーへ》バルトの「零度のエクリチュール」によると、カミユ「異邦人」は、零度の書法、白色あるいは中性の書法からなりたつとい う「文体の理想的な不在」あるいは「不在の文体」つまり、語り手の主体が、中性的あるいは、活性が零になってるというのだ。これは、言い得て妙ですね。 レーモン・クノーの文体練習は、あることを表現するのに無数の表現方法があることで、(多くの読者が小説に求める)メッセージの背景にはじつは何もないと いうことを、バルトとは別のかたちで表現しているということに、なりはしないか?

■ジョン・デューイ(John Dewey, 1859-1952) 年譜(ウィキペディア「ジョン・デューイ」を参照に)JD

1859 生年。この年、チャールズ・ダーウィン『種の起源』刊行

1874 バーモント大学に入学(15歳)ダーウィン進化論、コント実証主義に親しむ。

1879 ペンシルバニア州のハイスクールに勤務

1881 バーモント州の小学校に勤務

1882 ジョンズ・ホプキンズ大学大学院、心理学者スタンレー・ホールに師事。

1884 「カントの心理学」で哲学博士(Ph.D)。ミシガン大学哲学講師

1886 ミシガン大学准教授。ヘーゲルおよびドイツ観念論を主に研究。

1889 同大学教授。

n.d. ドイツ留学。

1891 ドイツ留学から帰国。同大学講師になったジョージ・ハーバート・ミード(George Herbert Mead, 1863-1931)[ウィリアム・ジェィムズ(William James, 1842-1910)の弟子]と交友関係をむすぶ。

1894 シカゴ大学教授としてミードと共に迎えられる。

1896 The Reflex Arc Concept in Psychology.

1896 1月実験学校Laboratory School(のちシカゴ大学付属実験学校)を個人宅を借り、生徒は16人、教師は1人(他に補助教師が1人)ではじめる。1898年秋には実験室や食堂などを敷設した校舎に移る(〜1903)。

1899 4月、関係者や生徒の親たちを前に、3年間の実験の報告を3度行う。この講演の速記をもとに出版されたのが後に教育理論の名著として知られることになる『学校と社会』(1899年)。

1903 Studies in Logical Theory (1903)。アメリカ心理学会会長に選出

1904 コロンビア大学で哲学教授。

1905 アメリカ哲学会会長

1916 Democrasy and Education, Essays in Experimental Logic.

1919 ソースティン・ヴェブレン、ジェームズ・ロビンソン、チャーズ・ビアードらとニュースクールを創設。

当時、コロンビアの学生であったルース・ベネディクトはデュー イの授業を受け感銘した。のちに彼女は、個人の真偽の判断は、その人が育てられる慣習行為の中で育てられるという見解を『文化の型』(1934)の中で デューイの名を出して紹介する:"John Dewey has said in all seriousness that the part played by custom in shaping the behaviour of the individual as over against any way in which he can affect traditional custom, is as the proportion of the total vocabulary of his mother tongue over against those words of his own baby 'talk that are taken up into the vernacular' of his family." (Benedict, Patterns of Culture, 1934:2).

1919-1921 日本と中国を訪問。

1922 人間的自然と行為

1924 トルコに招へい

1925 『経験と自然』。当時、ウォルター・リップマンが『幻の公衆(The Phantom Public)』——デモクラシー批判——を公刊したが、それに対する反論を執筆開始(2年後に公刊)。

1926 メキシコに招へい

1927 リップマン(The Phantom Public)への応答として『公衆とその問題』——デモクラシー擁護——を公刊。

1928 ソビエト訪問。

1929 世界恐慌

1931 『個人主義』

1933 チャイルズとの共著『経済状態と教育』を公刊。

1934 『経験としての芸術』『共通の信条』

1935 『自由主義と社会的行動』

1938 『論理学:探究の理論』

1939 『自由と文化』

1949 『知ることと知られたもの』

1952 没年。

リンク

その他の文献

その他の情報

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 2010-2019