万人の万人に対する闘争

「実践理性の二律背反」より

●万人の万人に対する闘争(Bellum omnium contra omnes)

| Bellum

omnium contra

omnes, a Latin phrase meaning "the war of all against all", is the

description that Thomas Hobbes gives to human existence in the

state-of-nature thought experiment that he conducts in De Cive (1642)

and Leviathan (1651). The common modern English usage is a war of "each

against all" where war is rare and terms such as "competition" or

"struggle" are more common.[3] |

Bellum omnium contra

omnes(ベラム・オムニウム・コントラ・オムネス)とは、ラテン語で「万人に対する万人の戦争」を意味する言葉で、トマス・ホッブズが『デ・シーヴ』

(1642年)と『リヴァイアサン』(1651年)で行った自然状態の思考実験において、人間存在に与えた説明である。一般的な現代英語の用法は、戦争は

まれであり、「競争」や「闘争」などの用語がより一般的である「それぞれ対すべて」の戦争である[3]。 |

Bellum omnium contra

omnes, a Latin phrase meaning "the war of all against all", is the

description that Thomas Hobbes gives to human existence in the

state-of-nature thought experiment that he conducts in De Cive (1642)

and Leviathan (1651). The common modern English usage is a war of "each

against all" where war is rare and terms such as "competition" or

"struggle" are more common.[3] Bellum omnium contra

omnes, a Latin phrase meaning "the war of all against all", is the

description that Thomas Hobbes gives to human existence in the

state-of-nature thought experiment that he conducts in De Cive (1642)

and Leviathan (1651). The common modern English usage is a war of "each

against all" where war is rare and terms such as "competition" or

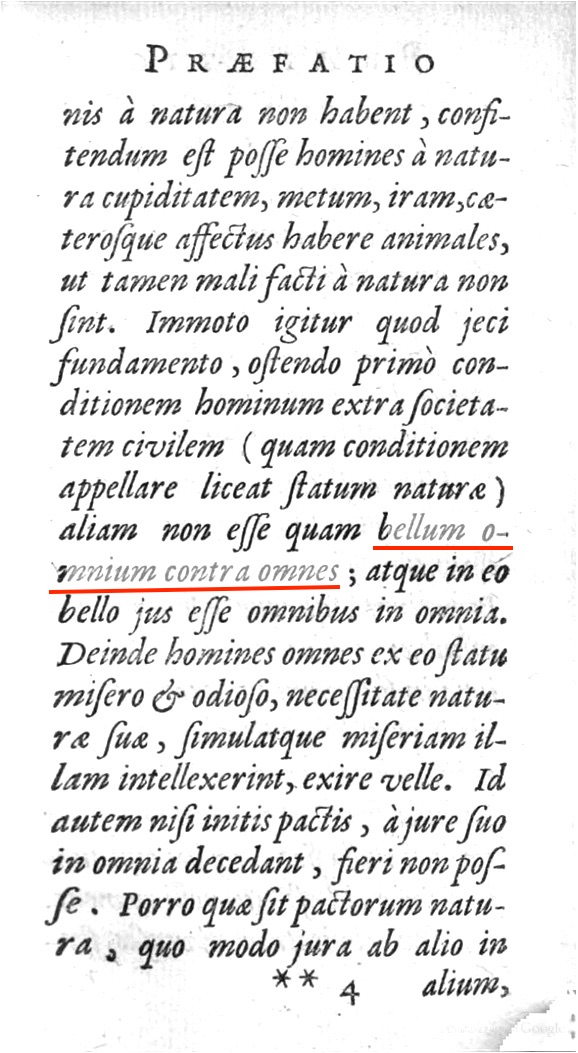

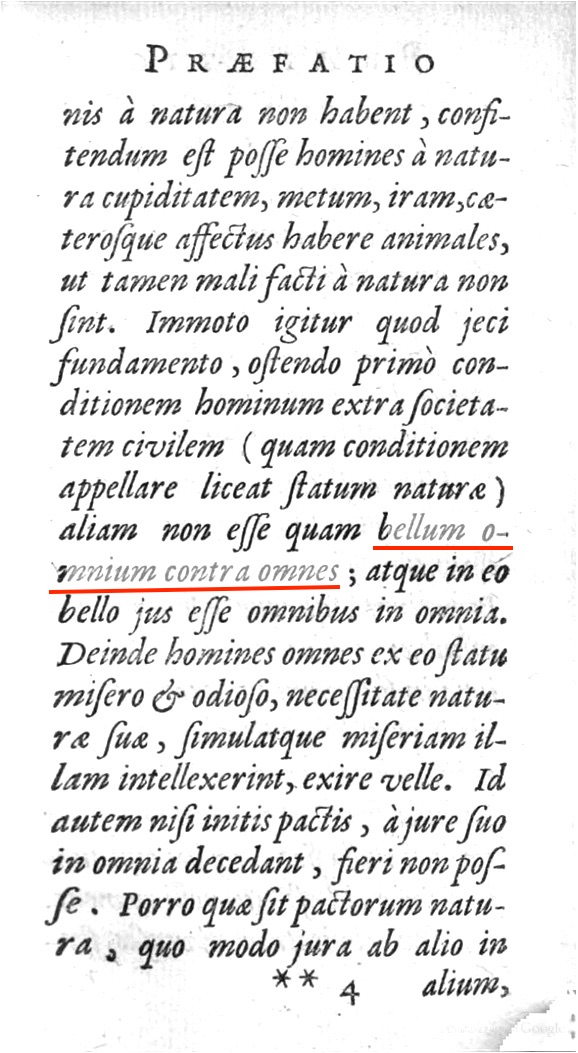

"struggle" are more common.[3]Thomas Hobbes' use In Leviathan itself,[4] Hobbes speaks of 'warre of every one against every one',[5] of 'a war [...] of every man against every man'[6] and of 'a perpetuall warre of every man against his neighbour',[4][7] but the Latin phrase occurs in De Cive: [...] ostendo primo conditionem hominum extra societatem civilem, quam conditionem appellare liceat statum naturæ, aliam non esse quam bellum omnium contra omnes; atque in eo bello jus esse omnibus in omnia.[8] I demonstrate, in the first place, that the state of men without civil society (which state we may properly call the state of nature) is nothing else but a mere war of all against all; and in that war all men have equal right unto all things.[9] Later on, two slightly modified versions are presented in De Cive: [...] Status hominum naturalis antequam in societatem coiretur, bellum fuerit; neque hoc simpliciter, sed bellum omnium in omnes.[10] The natural state of men, before they entered into society, was a mere war, and that not simply, but a war of all men against all men.[11] Nam unusquisque naturali necessitate bonum sibi appetit, neque est quisquam qui bellum istud omnium contra omnes, quod tali statui naturaliter adhæret, sibi existimat esse bonum.[12] For every man by natural necessity desires that which is good for him: nor is there any that esteems a war of all against all, which necessarily adheres to such a state, to be good for him.[13] In chapter XIII of Leviathan,[14] Hobbes explains the concept with these words: Hereby it is manifest that during the time men live without a common Power to keep them all in awe, they are in that condition which is called War; and such a war as is of every man against every man.[15] [...] In such condition there is no place for Industry, because the fruit thereof is uncertain: and consequently no Culture of the Earth; no Navigation, nor use of the commodities that may be imported by Sea; no commodious Building; no Instruments of moving and removing such things as require much force; no Knowledge of the face of the Earth; no account of Time; no Arts; no Letters; no Society; and which is worst of all, continual Fear, and danger of violent death; And the life of man solitary, poor, nasty, brutish, and short.[16] The thought experiment places people in a pre-social condition, and theorizes what would happen in such a condition. According to Hobbes, the outcome is that people choose to enter a social contract, giving up some of their liberties in order to enjoy peace. This thought experiment is a test for the legitimation of a state in fulfilling its role as "sovereign" to guarantee social order, and for comparing different types of states on that basis. Hobbes distinguishes between war and battle: war does not only consist of actual battle; it points to the situation in which one knows there is a 'Will to contend by Battle'.[17] |

Bellum omnium contra

omnes(ベラム・オムニウム・コントラ・オムネス)とは、ラテン語で「万人に対する万人の戦争」を意味する言葉で、トマス・ホッブズが『デ・シーヴ』

(1642年)と『リヴァイアサン』(1651年)で行った自然状態の思考実験において、人間存在に与えた説明である。一般的な現代英語の用法は「各々が

全てに対抗する」戦争であり、戦争は稀であり、「競争」や「闘争」といった用語の方が一般的である[3]。 Bellum omnium contra

omnes(ベラム・オムニウム・コントラ・オムネス)とは、ラテン語で「万人に対する万人の戦争」を意味する言葉で、トマス・ホッブズが『デ・シーヴ』

(1642年)と『リヴァイアサン』(1651年)で行った自然状態の思考実験において、人間存在に与えた説明である。一般的な現代英語の用法は「各々が

全てに対抗する」戦争であり、戦争は稀であり、「競争」や「闘争」といった用語の方が一般的である[3]。トマス・ホッブズの用法 リヴァイアサン』[4]において、ホッブズは「あらゆる者のあらゆる者に対する戦争」[5]、「あらゆる者のあらゆる者に対する戦争」[6]、「あらゆる 者の隣人に対する永続的な戦争」[4][7]と述べているが、ラテン語の言い回しは『デ・シーヴ』にある: しかし、ラテン語のフレーズは『デ・シーヴ』に次のように記されている:[...] ostendo primo conditionem hominum extra societatem civilem, quam conditionem appellare liceat statum naturæ, aliam non esse quam bellum omnium contra omnes; atque in eo bello jus esse omnibus in omnia. [8]私は、第一に、市民社会のない人間の状態(この状態を私たちは正しくは自然状態と呼ぶことができる)は、万人の万人に対する単なる戦争にほかならな いこと、そしてこの戦争において、すべての人間はすべてのものに対して平等な権利を有することを示す[9]。 その後、『デ・シーヴ』において、わずかに修正された2つのバージョンが提示されている: [社会に入る前の人間の自然状態は、単なる戦争であり、それは単純なものではなく、すべての人間がすべての人間に対して行う戦争であった。 自然的な必然性によって、すべての人は自分にとって善いものを欲するのであって、そのような状態に必然的に付随する万人の万人に対する戦争を、自分にとっ て善いと考える者はいない[13]。 リヴァイアサン』の第十三章[14]において、ホッブズはこの概念を次のような言葉で説明している: これによって、人間は全員を畏怖させる共通の権力なしに生きている間、戦争と呼ばれる状態にあることが明らかになる。 このような状態では、産業の場はなく、その果実は不確かである。その結果、大地の文化もなく、航海もなく、海によって輸入される商品も利用できず、便利な 建物もなく、大きな力を必要とするようなものを移動させたり除去したりする道具もなく、地球の表面に関する知識もなく、時間に関する説明もなく、芸術もな く、文字もなく、社会もなく、そして何よりも最悪なのは、絶え間ない恐怖と暴力的な死の危険であり、人間の人生は孤独で、貧しく、厄介で、残忍で、短い [16]。 この思考実験は、人々を社会以前の状態に置き、そのような状態で何が起こるかを理論化したものである。ホッブズによれば、その結果、人々は平和を享受する ために自由の一部を放棄し、社会契約を結ぶことを選択する。この思考実験は、社会秩序を保証する「主権者」としての役割を果たす国家の正当性を検証するも のであり、その上で異なるタイプの国家を比較するためのものである。 ホッブズは戦争と戦闘を区別している。戦争は実際の戦闘だけからなるのではなく、「戦闘によって争う意志」があることを知っている状況を指している [17]。 |

| Later uses In his Notes on the State of Virginia (1785), Thomas Jefferson uses the phrase bellum omnium in omnia ("war of all things against all things", assuming omnium is intended to be neuter like omnia) as he laments that the constitution of that state was twice at risk of being sacrificed to the nomination of a dictator after the manner of the Roman Republic.[18] The phrase was sometimes used by Karl Marx and Friedrich Engels: In On the Jewish Question (1843–1844): Religion has become the spirit of civil society, of the sphere of egoism, of bellum omnium contra omnes.[19] In Outlines of the Critique of Political Economy (1857–1858): One could just as well deduce from this abstract phrase that each individual reciprocally blocks the assertion of the others' interests, so that, instead of a general affirmation this war of all against all produces a general negation.[20] The English translation eliminates the Latin phrase used in the original German.[21] In a letter from Marx to Engels (18 June 1862): It is remarkable how Darwin rediscovers, among the beasts and plants, the society of England with its division of labour, competition, opening up of new markets, 'inventions' and Malthusian 'struggle for existence'. It is Hobbes' bellum omnium contra omnes.[22] In a letter to Pyotr Lavrov (London, 12–17 November 1875), Engels is expressed clearly against any attempt to legitimize the trend anthropomorphizing human nature to the distorted view of natural selection: The whole Darwinists teaching of the struggle for existence is simply a transference from society to living nature of Hobbes's doctrine of bellum omnium contra omnes and of the bourgeois-economic doctrine of competition together with Malthus's theory of population. When this conjurer's trick has been performed..., the same theories are transferred back again from organic nature into history and it is now claimed that their validity as eternal laws of human society has been proved.[23] It was also used by Friedrich Nietzsche in On Truth and Lies in a Nonmoral Sense (1873): Insofar as the individual wants to preserve himself against other individuals, in a natural state of affairs he employs the intellect mostly for simulation alone. But because man, out of need and boredom, wants to exist socially, herd-fashion, he requires a peace pact and he endeavors to banish at least the very crudest bellum omnium contra omnes from his world.[24] |

後の用法 トーマス・ジェファーソンは『ヴァージニア州ノート』(1785年)の中で、ローマ共和国のような独裁者の指名のために、その州の憲法が二度も犠牲になる 危険にさらされていることを嘆きながら、bellum omnium in omnia(「万物に対する万物の戦争」、omniumはomniaのように中性であることを意図している)というフレーズを使っている[18]。 このフレーズはカール・マルクスとフリードリヒ・エンゲルスによって使われることもあった: ユダヤ人問題について』(1843-1844)の中で: 宗教は市民社会の精神となり、エゴイズムの領域となり、bellum omnium contra omnesとなった」[19]。 政治経済学批判の概略』(1857-1858年): この抽象的なフレーズから、各個人が相互に他者の利益の主張を阻止し、その結果、この万人の万人に対する戦争は、一般的な肯定ではなく、一般的な否定を生 み出すのだと推論することもできる[20]。 英語の翻訳では、ドイツ語の原文で使われていたラテン語のフレーズが削除されている[21]。 マルクスからエンゲルスへの手紙(1862年6月18日): ダーウィンが獣や植物のなかで、分業、競争、新市場の開拓、「発明」、マルサスの「生存のための闘争」をもつイギリスの社会を再発見するのは驚くべきこと である。ホッブズの「全能の敵」である[22]。 ピョートル・ラヴロフへの手紙(ロンドン、1875年11月12-17日)の中で、エンゲルスは、人間性を自然淘汰の歪んだ見解に擬人化する傾向を正当化 しようとする試みにはっきりと反対している: ダーウィン主義者が説く生存のための闘争とは、ホッブズの「全能の闘争(bellum omnium contra omnes)」とブルジョア経済学の「競争(competition)」の教義を、マルサスの「人口(population)」の理論とともに、社会から 生きた自然へと移し替えたものにすぎない。この呪術師のトリックが演じられると...、同じ理論が有機的自然から歴史へと再び移され、人間社会の永遠の法 則としての妥当性が証明されたと主張される[23]。 これはフリードリヒ・ニーチェも『非道徳的な意味での真実と嘘について』(1873年)の中で用いている: 個人が他の個人から自分を守りたいという限りにおいて、自然な状態では、彼は知性を主にシミュレーションのためだけに用いる。しかし、人間は、必要性と退 屈から、社会的に、群れで存在することを望むので、平和協定を必要とし、自分の世界から、少なくとも最も粗雑な「オムニム・コントラ・オムネス」(全能の 敵対行為)を追放しようと努めるのである[24]。 |

| Anomie Failed state Homo homini lupus List of Latin phrases Rat race Social contract theories State of nature |

|

| https://en.wikipedia.org/wiki/Bellum_omnium_contra_omnes |

●リヴァイアサン・テーゼとカントの『永久平和論』

『永遠平和のために』におけるイマヌエル・カントの 論法(→「カ ント『永遠平和のために』を超コンパクトに要約する」を参照した)

カントの議論は、思考実験である。すなわち、「戦争 が生じる可能性が存在しない状態とはいかなるものか?」を考えよというものである。これは「人が争いをしないためには、何をすればよいのか?」という答え をもとめるようなものではなく、「争いがない状態(=平和)とはいかなるものか?」という論 証を目的とするものである。

カントは、永久なる平和が実際にやってくるか/否か という現実的な未来問題に対しても答えようとはしない。むしろ、永久的な平和を「目標」にして、それに具体的な内実を与えることが重要だと考えるのだ。そ して、これに対して、現代の我々もまた異論を唱える人はいないだろう。

カントの国家論は、国民(ネーション)があつまって 国家(ステート)を形成するという国民国家(ネーション・ステート)という我々がデフォルトで考える思考法をとらない。むしろ、国家そのものを擬人化 (athoromorphism)するのだ。で、どうするかというと、国家は人格だという。人格をもつものは自由意思をもち、それ自身が目的であり、人格 は手段=道具になってはいけないことは、カントについて議論する人の常識である。国家は人格をもつ存在なので、国家は自分自身を所有していることになる。 他人の身体やましてや心を所有することができない。なぜなら、人格は一個の存在として、お互いに尊重しなければならないからである。したがって、人格とし ての他の国に対して侵略してはならないことになる。国家を人格としてみなすと、次の2つの現象がみられる。すなわち、1)人格は何らかの欲望や欲求をもつ (=これは対外戦争をしかけて利益をせしめようという欲求をうみだす)、そして、2)人格をもつものは、自分に対して道徳性をもとうという理性をもつ。利 益をえたいという欲望と理性をどのように調停すればいいいのだろうか?

ホッブスの万人の万人に対する闘争(Bellum omnium contra omnes)のように、カント は、戦争をする状態を、自然の状態つまりデフォルトであり、また、放っておいたら、戦争状態になるのが普通だと考える。そのために、平和とは、あるいは平 和な状態は、人間の人為的な努力で保障されなければならない、ものである。

カントは、平和状態を維持するには、社会の成員がみ んな平等で自由意思を自由に行使できる政体がよいと考える。それらは君主制(monarchy)ではなく、共和制すなわち人々が人々を管理監督する社会が 平和を達成するためにはよいと考える。

先に、人格としての国家は、欲求をもつと同時に理性 をもつという2つの両極の性格をもつとした。利益をえたいという欲望と理性をどのように調停すればいいいのだろうか?それは、一方的な利益でなく、相手の 利益にも叶う、人格をもつ国家間のあいだの、平和条約を、お互いがもつ理性を動員して、取り結べばよいだと、カントは考える。

そのような、平和条約でむすばれる、人格としての国 家の連なりは、地球レベルを覆うことになるだろう。すなわち、世界共和国と、市民法を共有する世界が、理性を用いれば、その利益を独占したいという欲求に 打ち勝つことができる。つまり、利益を独占したいという欲求も自然状態だが、理性をもって、世界共和国と、市民法を共有する世界を希求することも、人間に とっての自然状態なのである。

『実践理性批判』に倣い、その理想が実現するか、ど うかを思い悩む必要はない(=なぜならそのような未来の状態に関する質問を現時点で答えることができないからだ)。そうすると、人格をもった国家は、永久 平和の状態をめざして、努力すること、すなわち理性の理念を実践すればよいということになる。

論文の構造(ウィキペディア「永遠平和のために」より)

|

序文 - 永遠平和のために 第1章 - この章は国家間の永遠平和のための予備条項を含む 第1条項 - 将来の戦争の種をひそかに保留して締結された平和条約は、決して平和条約とみなされてはならない。 第2条項 - 独立しているいかなる国家(小国であろうと、大国であろうと、この場合問題ではない)も、継承、交換、買収、または贈与によって、他の国家がこれを取得で きるということがあってはならない。 第3条項 - 常備軍(miles perpetuus)は、時とともに全廃されなければならない(=軍備の禁止)。 第4条項 - 国家の対外紛争に関しては、いかなる国債も発行されてはならない(=戦時国債の禁止)。 第5条項 - いかなる国家も、他の国家の体制や統治に、暴力をもって干渉してはならない(=暴力的政治干渉 の禁止)。 第6条項 - いかなる国家も、他国との戦争において、将来の平和時における相互間の信頼を不可能にしてしまうような行為をしてはならない(=信頼による国債協調)。 第2章 - この章は国家間の永遠平和のための確定条項を含む 第1確定条項 - 各国家における市民的体制は、共和的でなければならない。 第2確定条項 - 国際法は、自由な諸国家の連合制度に基礎を置くべきである。 第3確定条項 - 世界市民法は、普遍的な友好をもたらす諸条件に制限されなければなら ない。 第1補説 - 永遠平和の保証について 第2補説 - 永遠平和のための秘密条項 付録 1. 永遠平和という見地から見た道徳と政治の不一致について 2. 公法の先験的概念による政治と道徳の一致について |

ウィキペディア「永遠平和のために」からの引用

| 本書の内容は永遠平和を確立するための予備条項と確定条項から構成され

ている。予備条約の章では将来戦争を留保した講和条約、買収、贈与などによる国家の取得、常備軍の維持増強、政策戦争のための国債発行、諸外国に対する軍

事的な内政干渉、外国に対する相互信頼を不可能とする行為、以上を禁止するための条項が列挙されている。これら予備条項は平和をもたらすための準備的な段

階であり、確定条項では具体的な平和の条件が示される。確定条項では各国の政治体制が共和政であること、また国際法は諸国家の連合体に基づくこと、世界市

民法が有効をもたらす条件に限定されなければならないことが定められている。 |

| 予備条項の中でも常備軍の全廃を示した第3条項は特に興味深い構想であ

る。常備軍の存在そのものが諸外国に対して戦争の恐怖を与え、したがって無制限な軍備拡張競争が発生する。そしてその軍拡によって国内経済は圧迫されると

その状態自体が攻撃の動機となる。つまり常備軍は時期とともに全廃されなければならないとカントは考える。また国家が軍事行動のために人員を雇用すること

は人間の権利に反しており、国家は戦争のために国民を手段としてはならない。ただし国民が自発的に軍事的な教育訓練を実践して外敵に対する自衛手段を確保

することについてはカントは認めている。 |

| 確定条項でカントは共和政の国家体制について述べているが、ここでの共

和体制とは事実上の体制ではなく、自由と平等の権利が認められた国民が代表制に則りながら統治に参加している理念としての政治体制である。つまり共和体制

において国民は戦争の苦難を忌避するために、開戦に同意しないとカントは考えたのである。同様の理由で協和的な国際連合の枠組みを樹立することで世界共和

国を形成すれば平和を維持することが可能であると考えられる。 |

| 最後の文末は、「たとえ無限に先に進んでいく接近の中のみであるとして

も、公法の状態を実現することが義務であり、同時にその根拠である希望が現存するならが、従来呼ばれていた平和締結(これは厳密には休戦の意味)の後に来

る永遠平和は、空虚な理念ではなく、漸進的に解決されて目標に絶えず接近していく課題である」と締めくくっている。 |

リンク

文献

その他の情報

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

☆

☆

☆