ドン・ジュアン、またの名を石像の宴

Dom Juan ou le Festin

de pierre per Molière, ou Jean-Baptiste Poquelin

☆ 『ドン・ジュアン、またの名を石像の宴』(仏語原題:Dom Juan ou le Festin de pierre )は、モリエールの戯曲。1665年発表。パレ・ロワイヤルにて同年2月15日初演。本作はモーツァルトのオペラ『ドン・ジョヴァンニ』にも強い 影響を与 えている。

★脚本が描かれた背景:

「モ リエールはこのころ、私生活においては極めて波乱に満ちた生活を送っていた。1662年に結婚した妻・アルマンド・ベジャールとの夫婦関係はうまくいか ず、数年前から抱えていた胸部の疾患が悪化しており、健康状態も良くなかった。そこへ来て『タルチュフ』は上演を禁止され、その解禁を取り付けるための画 策に労力を費やさなければならない。そのうえ6月の公演で無料入場者を拒否したために、パレ・ロワイヤル入り口では流血騒ぎが起こり、多額の見舞金を支払 わされる羽目になった。9月には親友が、10月には南フランス修業時代から苦楽を共にしてきた団員のデュ・パルク(マルキーズの夫)が、11月10日には 息子のルイが1歳にもならずにこの世を去った。[77]。/ こうして肉体的にも精神的にも激しいダメージを負ったモリエールは、積極的に劇場で上演を行うよりも、王弟殿下や貴族の私邸で『タルチュフ』を含む自らの これまでの作品を上演にかけることが多くなった。劇場では11月に『エリード姫』の市民向け公演がパレ・ロワイヤルで始まり、ある程度は成功をおさめた が、その成功もいつまでも続くとは思えなかった[77]。/ だがモリエールは、こうして足踏みしているわけにもいかなかった。ライバルたちとの競争に敗けるわけにはいかないし、すでに彼は多くの座員を抱える劇団の 座長であり、その生活を保証しなければならない重い責任を抱えていたからである。こうして追い詰められたモリエールは、手っ取り早く成功を収めるために《ド ン・ジュアン伝説》に 目を付けた。ちょうどパリで流行していたし、おあつらえ向きなことに喜劇的な題材でもある。そして何より、自分を苦しめるキリスト教狂 信者たちへの恨みを晴らし、奴らへの激烈な批判をも容易く盛り込める話の筋ではないか。これ以上ない題材を見つけたモリエールは、一気呵成に作品を書き上 げた。こうして完成したのが『ドン・ジュアン』である。短期間のうちに書き上げられ たために、当時戯曲を書く際に守るべき規則(アレクサンドラン、三一致の法則)などを悉く踏みにじっており、形式的な完成度は決して高くない[78]。/ 「ドン・ジュアン (戯曲)」 も参照/ 『ドン・ジュアン』は1665年2月15日に上演が開始された。モリエールの目論み通りに滑り出しから興行成績は絶好調であったが、やはり狂信者たちは 黙っていなかった。彼らの批判が早速始まったので、モリエールもこの批判内容の一部を汲んで、作品の場面を一部削除するなどして再び上演にかけたが、批判 は止むどころかますます強くなっていった。そのため、観客の反応が良いにも関わらず、わずか15回で上演を取りやめなければならなかった。一時的な上演自 粛であればまだよかったものの、この作品はこれ以後、モリエールの生存中には2度と上演・出版されなかった。その内容があまりに過激であったため、 1682年に初めてモリエール全集が世に出た時もこの作品は大幅な削除が加えられた形で収録された。徹底して忌避され続けたため、誰の手も加えられていな い、モリエールが書いたままの『ドン・ジュアン』は散逸しかけたが、再び1841年に舞台にかけられた。実に200年近くの眠りから覚めての舞台復帰で あった[79][80]」」

++

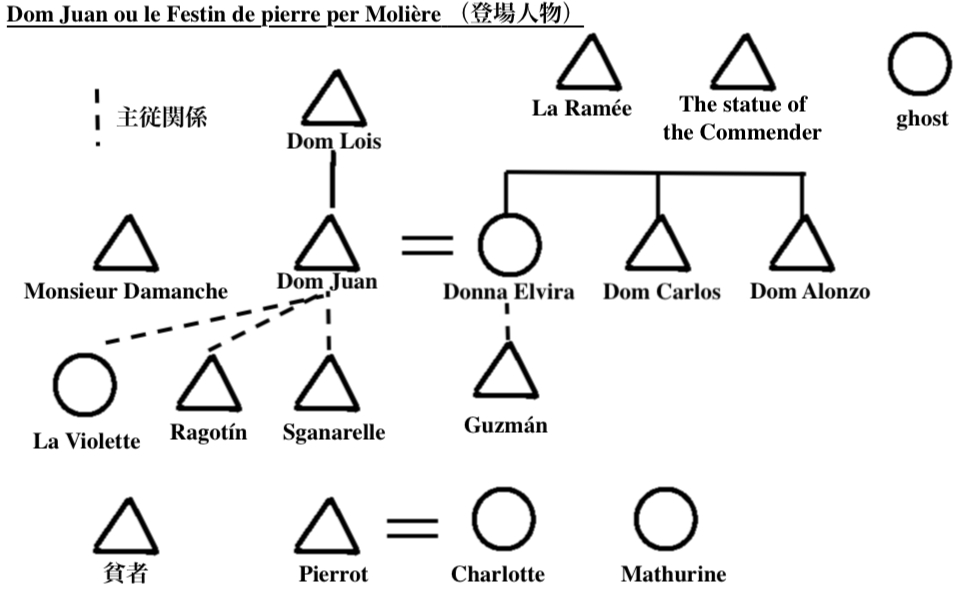

| ドン・ジュアン(Dom Juan)…ドン・ルイの息子 スガナレル(Sganarelle)…ドン・ジュアンの下僕(→ドン・ジョヴァンニのレポレッロに相当) ドンヌ・エルヴィール(Donna Elvira)…ドン・ジュアンの妻 ギュスマン(Guzmán)…エルヴィールの従者 ドン・カルロス(Dom Carlos)…エルヴィールの兄弟 ドン・アロンス(Dom Alonzo)…同上 ドン・ルイ(Dom Louis)…ドン・ジュアンの父 シャルロット(Charlotte)…田舎娘 マチュリーヌ(Mathurine)…同上 ピエロ(Pierrot)…農民 フランシスク()… 貧者(A Pauper)…篤信者 騎士の像(The Statue of the Commander) ラ・ヴィオレット(Violette)…ドン・ジュアンの召使 ラゴタン(Ragotin)…同上 ディマンシュ(Monsieur Dimanche)…商人 ラ・ラメー(La Ramée, a swashbuckler)…剣客 亡霊(A Ghost (in the form of a veiled woman))   |

|

| あらすじ 第1幕 舞台はシチリア島。スペインの青年貴族ドン・ジュアンは、スガナレルを連れて旅に出ている。妻のドンヌ・エルヴィールに飽きたので、浮気をするためであ る。スガナレルにそのことを諫められるが、ドン・ジュアンには最初にできた女とずっと一緒にいることなどは束縛でしかなく、とても耐えられないことなので あった。エルヴィールが彼を追って来たが、ドン・ジュアンは彼女の嘆きを軽くいなしてしまう。ドン・ジュアンは、スガナレルさえも呆れかえるほどの放蕩者 なのであった。 第2幕 舞台は海岸に近い田舎。百姓・ピエロが婚姻関係にある恋人のシャルロットに手柄話をしている。海で溺れている男性2人を救助したのだという。身なりから察 するに2人とも相当に立派な階級のもので、まさしくその2人はドン・ジュアンとスガナレルなのであった。新たに目を付けていた女性を追って船を出したが、 強風に呷られ転覆し、危うく死にかけたのである。ドン・ジュアンは早速シャルロットを口説きはじめ、成功しかかるが、ピエロは当然怒りを見せる。シャル ロットの不貞行為を言いつけようと、マチュリーヌを呼びよせるが、そのマチュリーヌまで口説きおとされ、まさに「ミイラ取りがミイラになった」のであっ た。ドン・ジュアンの言葉を信用していては、どのみち不幸になるのがわかっているので、彼のいない間に2人の女を優しく説得しようとするスガナレル。しか しそうこうしているうちに、12名の騎士がドン・ジュアンを追ってきていることが判明する。 第3幕 ドン・ジュアンは田舎者に、スガナレルは医者に変装しての幕開け。医術を信じるかどうかで、ドン・ジュアンはスガナレルを言い負かすが、議論に白熱して道 に迷ってしまう。そこで森の貧者に声をかけ、街への道を教えてもらうが、その見返りに施しを求められた。この貧者は信心深く、神への祈りに毎日明け暮れて いるが赤貧に喘いでおり、ドン・ジュアンは「神様を呪ってみろ、そうすればルイ金貨を1枚恵んでやるぞ」と言い放つ[1]。結局金貨を恵んでやったドン・ ジュアンだが、今度は3人の賊を相手に孤軍奮闘する貴族を見かけ、助太刀に飛び入る。首尾よく救出に成功するのだが、なんとその男はエルヴィールの兄であ るドン・カルロスであり、まさにドン・ジュアンを追ってやってきたのであった。そうと知って立場を「ドン・ジュアンの友人」と偽り、「彼に償いをつけさせ る」と約束してしまう。が、その直後にドン・カルロスの弟ドン・アロンスが来てしまい、正体が露見してしまう。ドン・カルロスは騎士として命を救われた恩 を忘れず、その返礼として仇を討とうといきり立つ弟を宥めて、ドンヌ・エルヴィールとの約束を守るようにドン・ジュアンに告げて立ち去った。恐怖で隠れて いたスガナレルをドン・ジュアンが叱りつけていると、今度は立派な建物が見えてきた。この建物は以前ドン・ジュアンが決闘で殺した騎士の墓なのであった。 大理石のその騎士の像を見てスガナレルが恐がるので、ふざけて晩餐に招かせたところ、なんと像がうなずき、それを承諾したのであった。 第4幕  晩餐に現れた騎士の像(中央)、ドン・ジュアン(左)、スガナレル(右) ドン・ジュアンの部屋から幕開け。像が頷いたのは、単なる錯覚だと気にも留めないドン・ジュアン。そこへ様々な人間が現れる。借金の返済を求めてディマン シュが現れ、厳格な父ドン・ルイは息子の放蕩ぶりを説教しにやってきた。修道女になる覚悟も決め、ドン・ジュアンのためを思って心から身持ちを改めるよう エルヴィールも勧めに来たが、何れもドン・ジュアンには何の効果もなく、ただ聞き流してしまう。ようやく晩餐をはじめるが、やたらと戸を叩く者がいる。戸 を叩いていたのは騎士の像で、晩餐に招いてもらったお礼に、ドン・ジュアンを晩餐に誘いに来たのであった。それを承諾して、第4幕終了。 第5幕 舞台は郊外。ドン・ジュアンは父に改宗を誓い、スガナレルは大変な喜びを見せるが、これは偽りだった。ドン・ジュアンは偽善者になることにしたのである。 そこへドン・カルロスが現れる。妹のエルヴィールと共に暮らすことを要求しに来たのであるが、ドン・ジュアンは「エルヴィールは世を捨てる覚悟を決めた し、神にお伺いを立てたところ、『エルヴィールのことは気にかけるな、一緒に暮らしてはお前の魂は救われぬ』とのことであったのでそれはできない」と返答 し、ドン・カルロスの怒りを買ってしまう。それどころか、決闘の約束までしたのだった。以前よりも性質が悪くなった主人の姿にあきれ返るスガナレルであっ たが、そこへ亡霊がやってきた。亡霊は悔悛を進めるが、これを無下に断るドン・ジュアン。そこへ騎士の像が現れ、手を握った瞬間に、ドン・ジュアンの体の 上に雷が落ち、大きな炎が噴き出した。ドン・ジュアンが死んで誰もが満足し、丸く事は収まったが、長年仕えてきたスガナレルだけが報われない。「おれの給 料!おれの給料!」とスガナレルが連呼しているところで、幕切れ。 『ドン・ジュアン、またの名を石像の宴』(仏語原題:Dom Juan ou le Festin de pierre ) |

|

| ドン・ジュアン伝説について この伝説の起源はスペインにあり、これを初めて戯曲にしたのはティルソ・デ・モリーナであった。この戯曲は、彼が修道僧であったせいか、宗教的な色彩の濃 い作品となっており、ドン・ジュアンは単なる女にだらしない男としてしか描かれていない[2]。 どのような経路でイタリアへ伝わったのかは不明であるが、おそらくコンメディア・デッラルテへ 伝わってのことだと思われる。この伝説がイタリアに伝わってから豊かに肉付けされ、コミカルな要素がかなり増えて、宗教的な色彩が弱まった。1650年頃 チコニーニ(英語版)などによってこれを題材とする喜劇が生まれた。17世紀半ば、イタリア人の喜劇劇団によって即興劇として、フランスにまでもたらされ た。これが大成功を収めたので、いくつかのフランス語版「ドン・ジュアン」が生まれることとなった[3][4]。 初めに手を付けたのは、ルイ14世の王女が所有する劇団に所属していたドリモンなる作家で、1659年にリヨンにて書籍として刊行された。かなり自由な翻 訳で、翻案と呼んだほうがふさわしいものであったという。これと前後して、パリのブルゴーニュ劇場の俳優ド・ヴィリエが、極めて忠実な翻訳であると自賛す るフランス語訳を作成した。この2人の作品は成功を収めたようだが、その内容はそっくりである上に、ド・ヴィリエが作品出版に際してその序文で、「イタリ ア劇団のドン・ジョヴァンニの評判のよさを聞いた劇団の仲間から、イタリアものをフランス語に移し替えるように勧められた」と述べているところを見るに、 同じ作品を下敷きにしたと考えられる。ただし、この伝説を扱ったイタリア人の手になる作品は、チコニーニの作品しかないので、散逸してしまった別の作品を 底本としたのだろう。確証はないが、1652年にナポリで出版された記録のある、ジリベルトの作品を下敷きにしたのではないかと考えられている[5]。 この2作品は現在となっては、モリエールに着想を与えたという以外に文学的な価値がなく、内容的にも大して面白い題材とも言えないような「ドン・ジュア ン」が大成功を収めていたのは、騎士の像が口をきいたり、主人公が雷に打たれたりする舞台技巧が当時のパリ市民たちに喜ばれたからである[3]。 |

|

成立過程 本作はこうしたドン・ジュアン伝説の人気の高まりを受けて、制作されたものである[6]。 モリエールの喜劇作家としての、実力的にも、社会的にも絶頂期に書かれた作品であるが、その生活においては必ずしも順風満帆というわけではなかった。 1662年に結婚した妻、アルマンドとは上手くいかず、胸部の疾患が悪化しており、健康状態も良くなかった。それに加えて『タルチュフ』はキリスト教の秘 密結社、聖体秘蹟協会の猛抗議を受けて上演禁止となり、その後も親友、劇団の看板役者の死去、息子の夭折など不運が重なり、肉体的にも精神的にも非常なダ メージを負っていた[7]。 そのため、劇団の本拠地パレ・ロワイヤルではほとんど公演は行わず、有力貴族たちの家において公演をしたりする程度の活動しか行っていなかったが、モリ エールはすでにたくさんの座員を抱える劇団の座長であり、ライバルも多数いるため、いつまでもこのような状態でいるわけにはいかなかった[8]。 この頃にはすでに『人間嫌い』の腹案を思いついていたというが、『人間嫌い』は独創的な大作であり丁寧に仕上げるつもりであったため、座員の1人の進言に 従って当時パリで流行していた「ドン・ジュアン」を題材にとって、作品を書き上げることにしたのである[8]。 こうして上演された『ドン・ジュアン』はもくろみ通りに大成功したが、再び『タルチュフ』の上演を禁止に追いやったキリスト教信者たちが騒ぎ始めた。モリ エールは自発的に第3幕第2景(=森の貧者の場面)をカットしたが、彼らの攻撃が止まなかったために連日大入りにもかかわらず、わずか15回の公演を行っ た後に上演を自ら中止した[9]。 自発的に上演を中止してからもジャンセニストから激しい口調で彼を攻撃するパンフレットが発せられたので、モリエールの友人たちがそれに反駁するための出 版物を準備したが、ルイ14世が仲裁に乗り出したことで争いは収まった[9]。この後、家庭生活の不和やラシーヌの裏切りなどもあって、持病の胸部疾患が 極度に昂進し、床に臥すことになった[10]。死亡したという噂さえ広まったが、度重なる不幸にもめげず、彼の代表作の1つとなる『人間嫌い』の執筆を進 めていたのである[11]。 本作は、モリエールの没後数年経ってから、未亡人アルマンド・ベジャールの請願によって上演が許可された。しかし、上演されたのはコルネイユが手を加えて 毒を抜き去ったものに過ぎず、そのままの上演がなされたのは19世紀の半ば頃になってからであった[12]。 |

|

| 作品の特徴 手っ取り早く成功を見ることを目的とした本作は、極めて短時間のうちに制作された[13]。 当時の慣習として、5幕にも及ぶような大作はアレクサンドランを用いて書くとか、三一致の法則を必ず遵守しなければならないなどがあったが、モリエールは 本作においてそのすべてを踏みにじっている。また、17世紀のフランスにおいては同時代の作品からアイデアの借用を行うのは公然と行われていたことで、本 来咎められるべき行為ではなく[14]、モリエールもたびたびその作品において話の筋やある場面を同時代の劇作家からそっくり引き抜いて来たりしている が、本作においてはその借用の跡が著しく見られる。ほかにも、喜劇と悲劇の要素が乱雑に入り混じっているなど、作品としての形式的完成度は、先述したよう な事情もあって決して高くはない[15]。 であるにもかかわらず、本作がフランス古典喜劇の名作の1つに数えられているのは、モリエールの天才によるところが大きい。主人公ドン・ジュアンはスペイ ンの芝居に描かれているような、単なる女垂らしとして描かれるのではなく、イタリアにて情熱的で快楽追及者としての面が付与されたのち、モリエールによっ て複雑な近代的な性格を与えられ、普遍的なタイプにまで引き上げられるに至った。第2幕までは快楽を追い求めていたドン・ジュアンが、第3幕では無神論者 となって登場し、第5幕では偽善者となって登場する。軽薄かつ邪悪な男ではあるが、見知らぬ男を助けに行く義侠心もあれば、騎士の像を平然として晩餐に招 く胆の太さも持ち合わせている[16]。 モリエールによって描かれたドン・ジュアンは、彼の人間観察の賜物である。当時はフロンドの乱などの収束によって、絶対王政の基礎が固まりつつあり、それ によって貴族勢力たちが政治的な権力をほぼ喪失した時代であった。莫大な富を擁し、数々の特権を享受していた彼らであったが、無為徒食の有閑階級と化し、 彼らの中からはそれまでのスペインやイタリアで描かれていたような「ドン・ジュアン」的な人物が数多く輩出された。こうした貴族たちの多くは無神論者で あったが、それは自己の行動を合理化するための口実に過ぎず、深い思索や哲学的な裏付けがあってのことではなかったために、涜神的行為も平気で行うので あった。そのような彼らであったが何かの契機で、従来の放蕩無頼な生活態度を棄て、キリスト教に帰依すると、極端に熱烈な「狂信者」とさえ言えるほどの状 態になる場合も珍しくなかった[16]。 かつて南フランスを巡業していた下積みの頃、モリエールの庇護者だったアルマン・ド・ブルボン=コンティはそのいい例で、好き放題やっていたところ、 1657年に突如敬虔なカトリック教徒へと化し、モリエールは庇護を失うどころか「罪深い娯楽」などと言われて弾圧の対象となったのであっ |

|

| 作品の特徴 手っ取り早く成功を見ることを目的とした本作は、極めて短時間のうちに制作された[13]。 当時の慣習として、5幕にも及ぶような大作はアレクサンドランを用いて書くとか、三一致の法則を必ず遵守しなければならないなどがあったが、モリエールは 本作においてそのすべてを踏みにじっている。また、17世紀のフランスにおいては同時代の作品からアイデアの借用を行うのは公然と行われていたことで、本 来咎められるべき行為ではなく[14]、モリエールもたびたびその作品において話の筋やある場面を同時代の劇作家からそっくり引き抜いて来たりしている が、本作においてはその借用の跡が著しく見られる。ほかにも、喜劇と悲劇の要素が乱雑に入り混じっているなど、作品としての形式的完成度は、先述したよう な事情もあって決して高くはない[15]。 であるにもかかわらず、本作がフランス古典喜劇の名作の1つに数えられているのは、モリエールの天才によるところが大きい。主人公ドン・ジュアンはスペイ ンの芝居に描かれているような、単なる女垂らしとして描かれるのではなく、イタリアにて情熱的で快楽追及者としての面が付与されたのち、モリエールによっ て複雑な近代的な性格を与えられ、普遍的なタイプにまで引き上げられるに至った。第2幕までは快楽を追い求めていたドン・ジュアンが、第3幕では無神論者 となって登場し、第5幕では偽善者となって登場する。軽薄かつ邪悪な男ではあるが、見知らぬ男を助けに行く義侠心もあれば、騎士の像を平然として晩餐に招 く胆の太さも持ち合わせている[16]。 モリエールによって描かれたドン・ジュアンは、彼の人間観察の賜物である。当時はフロンドの乱などの収束によって、絶対王政の基礎が固まりつつあり、それ によって貴族勢力たちが政治的な権力をほぼ喪失した時代であった。莫大な富を擁し、数々の特権を享受していた彼らであったが、無為徒食の有閑階級と化し、 彼らの中からはそれまでのスペインやイタリアで描かれていたような「ドン・ジュアン」的な人物が数多く輩出された。こうした貴族たちの多くは無神論者で あったが、それは自己の行動を合理化するための口実に過ぎず、深い思索や哲学的な裏付けがあってのことではなかったために、涜神的行為も平気で行うので あった。そのような彼らであったが何かの契機で、従来の放蕩無頼な生活態度を棄て、キリスト教に帰依すると、極端に熱烈な「狂信者」とさえ言えるほどの状 態になる場合も珍しくなかった[16]。 かつて南フランスを巡業していた下積みの頃、モリエールの庇護者だったアルマン・ド・ブルボン=コンティはそのいい例で、好き放題やっていたところ、 1657年に突如敬虔なカトリック教徒へと化し、モリエールは庇護を失うどころか「罪深い娯楽」などと言われて弾圧の対象となったのであった[17] [18][19]。 なぜ176年も眠ったのか? 観客の反応が良かったにもかかわらず、激しい非難によってわずか15回で上演を取りやめたことは先述した。しかしそれだけでなく、モリエールの生存中には 2度と上演・出版されなかった上、1682年にラ・グランジュによって刊行された、初のモリエール全集でも当局から大幅な削除を命じられた。この結果、誰 の手も加えられていない、モリエールの書いたそのままの『ドン・ジュアン』は忘れ去られ、上演中止の1665年から1841年に舞台で上演されるまで、実 に176年間眠り続けた。たまたま初演の脚本がアムステルダムで出版されて遺っていたため、永久に忘れ去られずに済んだのである。聖体秘蹟協会を中心とす る狂信者たちの激烈な反発を受けた『タルチュフ』でさえ、上演が禁止されてから5年で再開許可が出ているのに対して、本作は異常なほどに厳しい運命を辿っ ている[20]。 本作は、その扱っているテーマの発生過程も関係してバロック劇の色彩が強いが、それでも完全な喜劇である。しかし、本作には『タルチュフ』上演禁止措置を 受けたモリエールが激しい怒りを込めて、宗教的偽善を暴くために様々な仕掛けが張り巡らされている。すでに聖職者や狂信者たちは、本作が公開される前から 怒りで燃え上がっていたのに、そんなことをすれば油を注ぐ結果になるのは火を見るよりも明らかであった[20]。ところで、モリエール以前にフランスで公 開された作品が問題にならず、なぜ本作品だけが問題になったのか、本項ではこの件について扱う。 演劇界と教会の対立 17世紀フランスにおいて、演劇界とカトリック教会との関係は極めて厳しいものであった。この当時の俳優の社会的地位は極めて低く、賤民とさえも言える有 様だった。そのような蔑視の影響もあって、モーの司教ボシュエは演劇を悪魔によるものと断じて激しい攻撃を加えたが、これらは要するに、信者たちが演劇の 魅力にやつされて、信仰心を失うことを恐れた聖職者たちの防衛策であった。舞台の上で神の偉大さや、宗教の権威を攻撃したり、蔑ろにするようなことが行わ れるのは、断じて許せなかったのである[21][22]。 この当時は、俳優になった瞬間にカトリック教会から破門を宣告され、教会からの異端扱いが始まった。善良なカトリック教徒に戻るには、司祭の前で俳優業を 棄てる旨を宣告しなければならなかった。『病は気から』の上演中に激しい発作に襲われ、そのまますぐに息を引き取ったモリエールはこの宣告をする間も無 かったため、扱いとしては異端のままこの世を去ったのである。そのため、カトリックの墓地に埋葬する許可を得られず、結局未亡人のアルマンド・ベジャール がルイ14世に請願することで、ようやく埋葬が許可されたのであった。現代からすれば信じがたいような話だが、当時の演劇界と教会の激しい対立を簡潔に表 す好例である[23][24][25][26]。 キリスト教信者の批判 1665年2月15日の初演を見たある信者が、ロシュモンなる偽名を用いて本作を批判する文書を認めた。『石像の宴と題するモリエールの喜劇に関する考 察』と題されたこの文書は、キリスト教信者の攻撃を代表するもので、その批判は以下の4点にまとめることが出来る[27]: 1、堕落した修道女(エルヴィル)と明らかにされたその売淫行為 ドン・ジュアンに誘惑されて、その言葉を真に受けて修道院から抜け出して結婚までしたエルヴィルを、ロシュモンは「堕落した修道女」と定義した。エルヴィ ルと言う登場人物はモリエールの独創によるもので、本作に先行して公開されたドリモンとド・ヴィリエの作品では彼女のような女性は出てこない。その代わり にアマリーユという女性が登場するが、彼女には恋人がいて、ドン・ジュアンなど相手にもしていないという点でエルヴィルと決定的に違う。ドリモン、ド・ ヴィリエの作品におけるドン・ジュアンは、アマリーユを自分のものにしようとして彼女の家に忍び込み、騒がれて逃走するときに彼女を守ろうとする騎士長 (=後の石像)を殺害しているので、アマリーユは完全な被害者でしかなく、批判の対象には全くならない。ところがそれに対してエルヴィルは、どれほど慈悲 深い女性として描かれていても、男の誘惑を受けて修道院を抜け出したという姦淫の過去は否定できない。しかもその男が、よりにもよってとんでもない偽善者 として描かれているドン・ジュアンだったのだから、なおさらロシュモンをはじめとする信者たちは激しく反発したのだった。つまり、稀代の偽善者の誘惑に修 道女がなびいたという描写と、その修道女(=エルヴィル)が修道院の尊厳を冒したくせに、美徳の持ち主として描かれ、同情的に扱われている点が我慢できな かったのである[28]。 |

|

| 2、森の貧者の扱い 次に2について。本作において、最も問題視されたのが第3幕第2景のこの場面である[29]: ドン・ジュアン:こんな森の中で、何をして暮らすんだ? 貧者:私に施し物をくださるご慈悲深い方々のご繁栄を祈るのに明け暮れております。 ドン・ジュアン:そんなら、お前だって楽に暮らせぬわけはなさそうなもんだが? 貧者:ところが旦那様、食うや食わずの状態でございまして。 (中略) ドン・ジュアン:おかしな話だ。お前の心づくしもサッパリ神様に通じないと見える。ハハハ!神様を呪ってみな、たったいま1ルイ金貨をくれてやろう! 貧者:旦那様… ドン・ジュアン:呪わぬ限りは恵んでやらぬ。 スガナレル:さあ、一言だけでも呪ってはどうだ、別に悪いことはないのだから。 ドン・ジュアン:取れ、この金貨、さっさと取れというのに。だが呪うんだぞ。 貧者:いいえ、旦那様、飢死したほうがマシでございます。 ドン・ジュアン:よし、よし、人類愛のためだ、これはお前にくれてやろう。 ドリモンとド・ヴィリエの作品においては、貧者の代わりに巡礼者が登場する。巡礼者は非常に篤信的で立派な人格者として、そしてドン・ジュアンはより卑劣 に描かれており、なおかつこの場面は劇の進行に欠かせない重要な役割を担っている。ところが本作では、この場面は劇の進行に一切の影響を及ぼさない。無く ても構わない場面だから、批判を受けて削除するということが可能であったわけだが、そのような場面をモリエールは「わざわざ」加えたのであった[30]。 17世紀当時、イエズス会や聖体秘蹟協会をはじめとする宗教者たちは、貧者への施しを積極的に奨励していた。彼らは貧者を天国に近い存在として認めてお り、上で見たように貧者が施しを要求するのは、当然とさえ言える行為であった。ところが、ドリモンとド・ヴィリエの作品に登場する巡礼者が信仰に篤いため に金銭に一切の関心を示さないのに対して、本作に登場する貧者は金銭をもらうことしか考えていない。さらに「施し物をくださるご慈悲深い方々のご繁栄を」 祈っていると言い出したり、「食うや食わずの状態」と惨めさを強調して、とにかく金銭を求める心根が透けて見えるこれらの描写は、貧者の俗物、卑小さを印 象付けている。 こうしてモリエールは、当時「神に近い存在」として認められていた貧者を登場させてその卑小さを曝け出し、宗教的偽善がどのようなものかを示した。現世に おける神の無力と、神に奉仕すると称する人物がいかに卑小かを露骨に描いて見せたこの場面が、宗教家たちの激烈な怒りを買ったのは先述したとおりである [31]。 |

|

| 3、ドン・ジュアンの無信仰と偽善 ロシュモンはドン・ジュアンを「出会う娘を片端から誘惑する自由思想家、全信仰を2足す2は4、4足す4は8という概念に帰結させる無神論者」 と定義した。本作において、ドン・ジュアンは口説きの限りを尽くして、美女の心をなびかせることを楽しむ漁色家として描かれている。彼が女性を自分の者と するにあたって、用いるのは結婚である。現在においても結婚詐欺は罪であるが、17世紀当時はそれだけでなく宗教的な罪でもあった。「結婚は神の前でする 誓い、カトリックの7つの秘蹟のうちの1つ」であったから、その誓いを破るというのは重罪であり、ロシュモンが自由思想家と非難する根拠はここにある [32]。 ドン・ジュアンがそれまで涜神的であったのに、第5幕で急に敬虔なキリスト教信者を装いだすのは、当時の貴族たちの様子を的確に描写している。ルイ14世 の宮廷には大勢の女と浮名を流したり、教会の墓を発いたり、豚に洗礼を受けさせるなど、放埓な生活に現を抜かしたり、涜神的行為を冒して喜ぶ貴族が大勢い た。その上彼らは年を取って死が近くなると、急にそれまでの行為を反省し、偽善的な信仰に励み始めるのであった。このドン・ジュアンの変心は、劇構成上も 重要な意味を持っていた。第5幕でドン・ジュアンを徹底的な悪人として印象付けることで、雷に打たれて地獄落ちという結末を、観客が無理なく受け入れられ るようにしたのである[33]。 第5幕では、ドン・カルロスとの対決場面にも問題があった。誠意を込めて、結婚による妹エルヴィールの名誉回復を願うドン・カルロスに、ドン・ジュアンは 以下のように答える[34]: ドン・ジュアン:ああ!なろうことならぜひともお望みを叶えてあげたいところ、が、神様の思し召しはそれと正反対なのです。神様は私に暮らしぶりを改める よう、お告げになりました。(中略)私としては衷心からそうしたいと考えておりました。今日もそのことで神様にお伺いを立てたくらいです。しかし神慮を 伺ったところ、お妹御の身をゆめ心にかけるな、ともに暮らしては救済を受けることなど絶対にない、と聞こえてきたのです。 あらゆる責任を神に転嫁し、まるで神の代理人であるかのようにふるまって他人の行動を裁くこの偽善者の姿は、腐敗した当時の聖職者たちの面影を忠実に描い たものであった。『タルチュフ』にもこれとほぼ同様のシーンが第4幕にて描かれており、その卑劣さを観客の目の前に暴く手法は全く同じものである。『タル チュフ』が非難を浴びて上演中止にまでなったのに、宗教関係者たちを逆上させるに違いない偽善告発の場面を改めて盛り込んだのであった。こうして、宗教関 係者が一番嫌がる信仰に関する偽善を通して堕落しきった人非人の姿を描き切り、放蕩三昧の大貴族と狂信者たちへの復讐を同時に行ったのである[35]。 |

|

| 4、下僕スガナレルのうわべと本性 森の貧者と並んで宗教関係者が憤激したのが、スガナレルの存在だった。演じたのはモリエールだったから、ますます憎い。ロシュモンはスガナレルについて、 以下のように述べる[36][37]: 滑稽千万に神を論じた上で、わざと大げさにひっくり返って自分の論理をぺしゃんこにしてしまう無茶なやつ、主人の軽薄なおどけに御似合いの破廉恥漢、 「だってお化け入道さえ信じていれば万事は結構、ほかのことなんぞ下らんのですよ」との言葉で分かるように、信仰のすべてがお化け入道に結びつくこの下 僕、どんな場面にも首を突っ込み、舞台に地獄の暗黒瘴気を撒き散らす魔物、そして最後にこれらもろもろの存在よりもっと性悪のモリエールがいる。スガナレ ルに扮して神と悪魔を嘲笑し、天国と地獄をからかい、矛盾だらけの言葉を用いて美徳と悪徳とを混同し、信心かと思えば不信心、泣いたり笑ったり、言い返す かと思えば賛成し、検閲官であると同時に無神論者、偽善者で自由思想家、人間と魔物の一心同体、要するにあの男自らが定義するように、人間の皮をかぶった 悪魔なのである。 このように、ロシュモンはスガナレルとモリエールを混同するほど怒りに燃えている。スガナレルは元々スペイン喜劇に流れを持つ下僕の型の1つであって、大 食いで酒飲み、弱虫でおしゃべりといった特徴を有している。スペイン風喜劇(スペインの作品を出典とする)の流行は1640年頃から20年近く続いた現象 であるから、ロシュモンがこれほど激烈な批判を加えたのは、スガナレルが単なるスペイン系の下僕の型からはみ出して、複雑な性質を持っていたからである し、その後ろにモリエールの宗教的偽善を糾弾する姿を見たからである[38][39]。 スガナレル:…俺の主人のドン・ジュアン様は、世にも稀なる大悪党、狂犬みたいなやつ、悪魔、トルコ人[40]、異端者、天国も地獄もお化けも信じないよ うなお方なんだ、獣同然にこの世を渡る、エピキュロスの豚[41]、サルダナパール(英語版)[42]さ。どんな忠告にも耳を貸さず、おれたちの信じるも のはみんな根も葉もないと取り上げない。(中略)性悪なお殿様なんて厄介な代物さ。やりきれないと思いながらも、お役目大事に勤めにゃならず、怖いばかり に仕事に精を出す。腹の虫を押さえつけて、いやでたまらぬことをご無理ごもっともで通すのも一度や二度のことじゃない。… 主人の悪徳を批判する善良な下僕を装い、口先でこそ不品行をなじるが、これほど思い切った悪徳の持ち主に仕えて世間の物差しを壊す楽しさが口調の端々にに じみ出る。第3幕第1景ではドン・ジュアンに議論を吹っ掛け、変心させようと試みるが、ここでもドン・ジュアンに追従する嬉しさがにじみ出る。そして自身 の稚拙な論理に以下のようにして片をつける[43][44]: スガナレル:屁理屈とおっしゃいますがね、旦那様がなんと仰ろうと人間の中には何か摩訶不思議な、学者が寄ってたかっても説明のつかないものがあるという のでございます。何とも不思議じゃございませんか、私がこうしてここにいて、頭の中に何かあって、一時にいろんなことを考え、思いのままに体を動かすって いうのは?それ、手をたたく、腕を上げる、眼を空に向ける、頭を下げる、右へ行く、左へ行く、前に後ろにぐるりと廻る…(スガナレル、廻りながらひっくり 返る) ドン・ジュアン:そうら!お前のへ理屈もぺしゃんこだ。 「思いのままに体を動か」しているくせに、意図せずしてひっくり返ったことで、スガナレルはドン・ジュアンに論破されてしまう。ところがここには、折角の 進言を無下にされた誠実な下僕としての怒りなど存在しない。主人の無信仰や女漁りといった不品行を煽り立てて楽しんでいるからだ。森の貧者の場面におい て、「さあ、一言でも呪ったらどうだ」との台詞にスガナレルの心中は如実に表れている[43]。 ところがスガナレル自身には、主人と違って信仰がある。ただし、それは敬虔なこころに裏打ちされた信仰ではない[45]: スガナレル:旦那様の本当のお考えを一つ伺いたいもんで。全体、旦那様は神様をまるっきりお信じにならないんですか? ドン・ジュアン:どっちだっていいじゃないか。 スガナレル:つまりお信じにならないんですね。じゃ地獄は? ドン・ジュアン:ふふん! スガナレル:ご同様ですか。じゃ悪魔はいかがです? ドン・ジュアン:うん、うん。 (中略) スガナレル:宗旨変えさせるのに、こんなに骨の折れる旦那ってありゃしない。それじゃちょっとお伺いしますが、お化け入道[46]はいかがです。お信じに なりませんか? ドン・ジュアン:この大馬鹿者め! スガナレル:そいつはどうにも我慢がなりません。たとえこの首を絞められても、お化け入道ほどほんとのものがございません。ですけれど、仮に何かを信じる としたら何をお信じにんるんです? (中略) ドン・ジュアン:おれが信じるのはな、スガナレル、2足す2は4、4足す4は8ってことだけだ。 スガナレル:いやはや、結構至極なご信仰で!旦那様のお宗旨は、算術みたいでございますな。人間の頭には妙な考えが宿るもんで、学問をしたばかりに、却っ て馬鹿になるというのも珍しくございません。私は旦那様のようには学問を致しませんでした。私に何かを教えたといって威張れる奴は一人もおらんのです。で も、私のけちな考え、判断で、どんな本よりも物事がよくわかるのでございます。 地獄や悪魔の恐怖が、彼の信仰を支えている。学問をしなかったおかげで、即ち無知なままでいるおかげで、神の存在を素直に受け入れられるのだという。この 場面は、信ずるものこそ救われると伝導に励む宗教家たちにとって、激しい怒りを感じる場面であった。このような描写は、ドリモンやド・ヴィリエの作品には 見られず、あくまでモリエールの作品にのみ見られるものである。彼は本作で、神の存在や信仰という深刻な問題を、スガナレルが行う愚劣な証明やドン・ジュ アンの嘲笑を通して扱い、狂信者たちに思い切った挑戦をしたのであった。スガナレルの姿がほかの2作と違っているのは、結末でも同じである。新鮮味のない 教訓的な結末で終わらせている他2作に対して、本作ではスガナレルの「おれの給料!おれの給料!」との醜い嘆きによって結末を迎えている。この誇張された 嘆きによって勧善懲悪を主題とした伝説を扱った本作は、完全にパロディ化され、悲喜劇から笑劇風の作品へと姿を変えたのであった[47]。 『タルチュフ』の中には、宗教をやり玉にあげたり、信仰自体を嘲弄する場面はなかった。しかし、それだけに『タルチュフ』上演禁止騒動でダメージを負った モリエールが、怒りを込めて書き上げた本作は、その描写の危険性で圧倒的に『タルチュフ』を上回っているため、後々までも徹底的に危険視され続け、200 年近く眠らなければならなかったのである[48]。 |

|

| 『ドン・ジュアン もしくは

石像の宴』鈴木力衛訳、岩波文庫、1952年 1975年(改版) 2008年(改版) 『ドン・ジュアン(立像の饗宴)』坪内士行訳、(モリエール全集 所収)、天佑社、1920年 『ドン・ジュアン[49] 叉は立像の饗宴』井上勇訳、(ドン・ジュアン 他二篇 所収)、聚英社、1923年 『ドン・ジュアン(又は立像の饗宴)』井上勇 訳、(古典劇大系 第七卷佛蘭西篇(1) 所収)、近代社、1924年 『ドン・ジュアン 又は立像の饗宴』井上勇 訳、(タルチュウフ 他一篇 所収)、聚英閣、1927年 『ドン・ジュアン -石像の宴-』川島順平訳、(モリエール全集 第一卷 所収)、中央公論社、1934年 『ドン・ジュアン』 鈴木力衞 訳、白水社、1942年 『ドン・ジュアン』 鈴木力衛 訳、(モリエール選集 2 所収)、南北書園、1948年 『ドン・ジュアン 一名 石像の宴』鈴木力衛 訳、(世界文学全集古典篇 11 モリエール篇 所収)、河出書房、1951年 『ドン・ジュアン 一名 石像の宴』鈴木力衛 訳、(モリエール名作集 所収)、白水社、1951年 『ドン・ジュアン-一名「石像の宴」』鈴木力衛 訳、(決定版 世界文学全集 第三期3巻 所収)、河出書房、1958年 『ドン・ジュアン またの名 石像の宴』鈴木力衛 訳、(世界古典文学全集 47 モリエール篇 所収)、筑摩書房、1965年 『ドン・ジュアン またの名、石像の宴』金川光夫訳、(世界文学全集 第三集6巻 所収)、河出書房、1965年 『ドン・ジュアン もしくは 石像の宴』鈴木力衛 訳、(モリエール全集 1 所収)、中央公論社、1973年 『ドン・ジュアン または 石像のうたげ』鈴木康司訳、(世界文学全集 11 所収)、講談社、1978年 『ドン・ジュアン あるいは石像の宴』秋山伸子訳、(モリエール全集 第4巻 所収)、臨川書店、2000年、ISBN 4-653-03714-0 『ドン・ジュアン』 一之瀬正興訳 〈新訂 ベスト・プレイズ 西洋古典戯曲12選〉論創社、2011年 元版『ドン・ジュアン』 一之瀬正興訳 〈ベスト・プレイズ 西洋古典劇集〉白鳳社、2000年 相田書房、2007年 |

|

| https://x.gd/0jonV |

リ ンク

文 献

そ の他の情報

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099

☆

☆

☆