ベタニアのラザロ

Lazarus of Bethany

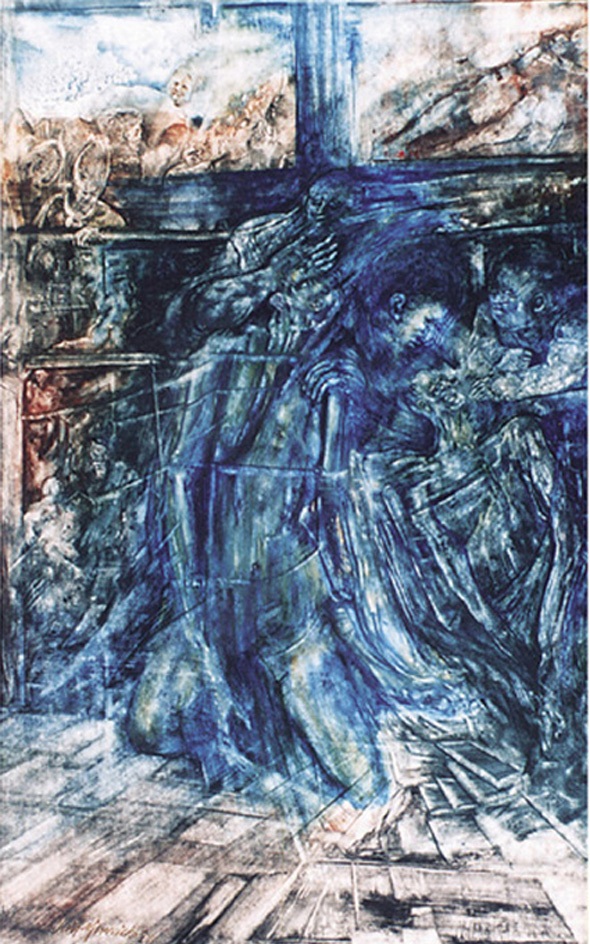

Eduard

von Gebhardt - The Raising of Lazarus / "The Resurrection of Lazarus" by Juan de Flandes, between 1514 and 1519.

☆

ベタニアのラザロ[a]は、新約聖書に登場する人物で、ヨハネによる福音書によると、死後4日目にイエスによって蘇生したとされる。この復活は、イエスの

奇跡のひとつと考えられている。東方正教会では、ラザロは「義人のラザロ」、「4日間死んでいた者」として崇敬されている[4]。東方正教会とカトリック

教会では、彼のその後の生涯について、さまざまな説明がなされている。

ヨハネによる福音書における7つの奇跡の文脈において、ベタニア(現在のヨルダン川西岸地区にあるアル・エザリヤという町で、「ラザロの地」を意味する)

でのラザロの復活は、クライマックスとなる物語である。すなわち、イエスの「人類にとって最後の、そして最も抵抗しがたい敵である死に対する」力を示すも

のである。このため、福音書の中でも重要な位置を占めている。

ラザロという名前は、科学や大衆文化において、一見したところ生命が回復したことを指して頻繁に使用されている。例えば、科学用語のラザロ分類群は、一見

絶滅したように見えた後に化石記録に再び現れた生物を指し、また、ラザロ徴候やラザロ症候群もある。この用語は文学においても数多く使用されている。

同じ名前の個性的な人物は、ルカによる福音書にあるイエスのたとえ話「金持ちとラザロ」にも登場する。このたとえ話では、同名の登場人物2人ともが死に、

前者は地獄での苦しみから救ってくれるよう後者に懇願する(→「ゾンビの

人類学」)。

| Lazarus of

Bethany[a] is a figure of the New Testament whose life is restored

by

Jesus four days after his death, as told in the Gospel of John. The

resurrection is considered one of the miracles of Jesus. In the Eastern

Orthodox Church, Lazarus is venerated as Righteous Lazarus, the

Four-Days Dead.[4] The Eastern Orthodox and Catholic traditions offer

varying accounts of the later events of his life. In the context of the seven signs in the Gospel of John, the raising of Lazarus at Bethany – today the town of Al-Eizariya in the West Bank, which translates to "the place of Lazarus" – is the climactic narrative: exemplifying the power of Jesus "over the last and most irresistible enemy of humanity: death. For this reason, it is given a prominent place in the gospel."[5] The name Lazarus is frequently used in science and popular culture in reference to apparent restoration to life; for example, the scientific term Lazarus taxon denotes organisms that reappear in the fossil record after a period of apparent extinction, and also the Lazarus sign and the Lazarus syndrome. There are also numerous literary uses of the term. A distinct character of the same name is also mentioned in the Gospel of Luke in Jesus' parable of the rich man and Lazarus, in which both eponymous characters die, and the former begs for the latter to comfort him from his torments in hell. |

ベタニアのラザロ[a]は、新約聖書に登場する人物で、ヨハネによる福

音書によると、死後4日目にイエスによって蘇生したとされる。この復活は、イエスの奇跡のひとつと考えられている。東方正教会では、ラザロは「義人のラザ

ロ」、「4日間死んでいた者」として崇敬されている[4]。東方正教会とカトリック教会では、彼のその後の生涯について、さまざまな説明がなされている。 ヨハネによる福音書における7つの奇跡の文脈において、ベタニア(現在のヨルダン川西岸地区にあるアル・エザリヤという町で、「ラザロの地」を意味する) でのラザロの復活は、クライマックスとなる物語である。すなわち、イエスの「人類にとって最後の、そして最も抵抗しがたい敵である死に対する」力を示すも のである。このため、福音書の中でも重要な位置を占めている。 ラザロという名前は、科学や大衆文化において、一見したところ生命が回復したことを指して頻繁に使用されている。例えば、科学用語のラザロ分類群は、一見 絶滅したように見えた後に化石記録に再び現れた生物を指し、また、ラザロ徴候やラザロ症候群もある。この用語は文学においても数多く使用されている。 同じ名前の個性的な人物は、ルカによる福音書にあるイエスのたとえ話「金持ちとラザロ」にも登場する。このたとえ話では、同名の登場人物2人ともが死に、 前者は地獄での苦しみから救ってくれるよう後者に懇願する。 |

| Raising of Lazarus For other uses, see The Raising of Lazarus (disambiguation).  The Raising of Lazarus, by Duccio, 1310–11 The raising of Lazarus is a story of the miracle of Jesus recounted in the Gospel of John (John 11:1–44) in the New Testament, as well as in the Secret Gospel of Mark (a fragment of an extended version of the Gospel of Mark) in which Jesus raises Lazarus of Bethany from the dead four days after his entombment.[6][7][8] The event took place at Bethany. In John, this is the last of the miracles that Jesus performs before the passion, crucifixion and his own resurrection. |

ラザロの復活 その他の用法については、「ラザロの復活(曖昧さ回避)」を参照のこと。  ラザロの復活、ドゥッチョ作、1310年-11年 ラザロの復活は、新約聖書のヨハネによる福音書(ヨハネによる福音書11:1-44)に記述されているイエスの奇跡の物語である。また、マルコによる福音 書(マルコによる福音書の拡張版の断片)にも、イエスがベタニアのラザロを死からよみがえらせたことが記されている。ヨハネによる福音書では、これはイエ スが受難、磔刑、そして自身の復活を前にして行った奇跡の最後のものである。 |

| Narrative The biblical narrative of the raising of Lazarus is found in chapter 11 of the Gospel of John.[9] A certain Lazarus, who lives in the town of Bethany near Jerusalem, is introduced as a follower of Jesus.[10] He is identified as the brother of the sisters Mary and Martha. The sisters send word to Jesus that Lazarus, "he whom thou lovest," is ill.[11] Jesus tells his followers: "This sickness will not end in death. No, it is for God's glory so that God's Son may be glorified through it." Instead of immediately traveling to Bethany, according to the narrator, Jesus intentionally remains where he is for two more days before beginning the journey. The disciples are afraid of returning to Judea, but Jesus says: "Our friend Lazarus is asleep, but I am going to awaken him." When the apostles misunderstand, he clarifies, "Lazarus is dead, and for your sake I am glad I was not there, so that you may believe."  The Raising of Lazarus, Oil on canvas, c. 1517–1519, Sebastiano del Piombo (National Gallery, London) When Jesus arrives in Bethany, he finds that Lazarus is dead and has already been in his tomb for four days. He meets first with Martha and Mary in turn. Martha laments that Jesus did not arrive soon enough to heal her brother ("if you had been here, my brother would not have died") and Jesus replies with the well-known statement, "I am the resurrection, and the life: he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live: And whosoever liveth and believeth in me shall never die."[12] Martha affirms that she does truly believe and states, "Yes, Lord. I believe that you are the Messiah, the Son of God, who has to come into the world." Later the narrator here gives the famous simple phrase, "Jesus wept."[13]  Raising of Lazarus, 6th-century, mosaic, church of Sant'Apollinare Nuovo, Ravenna, Italy In the presence of a crowd of Jewish mourners, Jesus comes to the tomb. Jesus asks for the stone of the tomb to be removed, but Martha interjects that there will be a smell. Jesus responds, "Did I not tell you that if you believed, you would see the glory of God?" Over the objections of Martha, Jesus has them roll the stone away from the entrance to the tomb and says a prayer. They take the stone away then Jesus looks up and says: "Father, I thank you that you have heard me. I know that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me." He then calls Lazarus to come out ("Lazarus, come forth!") and Lazarus does so, still wrapped in his grave-cloths. Jesus then calls for someone to remove the grave-cloths, and let him go. The narrative ends with the statement that many of the witnesses to this event "believed in him". Others are said to report the events to the religious authorities in Jerusalem. The Gospel of John mentions Lazarus again in chapter 12. Six days before the Passover on which Jesus is crucified, Jesus returns to Bethany and Lazarus attends a supper that Martha, his sister, serves.[14] Jesus and Lazarus together attract the attention of many Jews and the narrator states that the chief priests consider having Lazarus put to death because so many people are believing in Jesus on account of this miracle.[15] The miracle of the raising of Lazarus, the longest coherent narrative in John aside from the Passion, is the culmination of John's "signs". It explains the crowds seeking Jesus on Palm Sunday, and leads directly to the decision of Caiaphas and the Sanhedrin to kill Jesus. A resurrection story that is very similar is also found in the controversial Secret Gospel of Mark, although the young man is not named there specifically. Some scholars believe that the Secret Mark version represents an earlier form of the canonical story found in John.[16] |

物語(語り) 聖書におけるラザロの復活の物語は、ヨハネによる福音書の第11章に記されている。[9] エルサレム近郊のベタニアという町に住むラザロは、イエスの信奉者として紹介されている。[10] 彼は、姉妹であるマリヤとマルタの兄弟であるとされている。姉妹はイエスに、ラザロが「あなたが愛している人」が病気であると知らせた。[11] イエスは信奉者たちにこう告げた。「この病気は死で終わるものではない。いや、神の栄光のためであり、神の子がそれによって栄光を受けるためである。」語 り手によると、イエスはすぐにベタニアへ向かわず、意図的にさらに2日間その場にとどまり、それから旅に出た。弟子たちはユダヤに戻ることを恐れていた が、イエスは「私たちの友ラザロは眠っているが、私は彼を起こしに行く」と言った。使徒たちが誤解すると、彼は「ラザロは死んでいる。あなたがたのため に、私がそこにいなくてよかった。そうすれば、あなたがたは信じただろうに」と説明した。  ラザロの復活、油彩、1517年から1519年頃、セバスティアーノ・デル・ピオンボ(ロンドン・ナショナル・ギャラリー所蔵) イエスがベタニアに到着すると、ラザロは死んでおり、すでに4日間も墓に安置されていた。まず最初に、マルタとマリアが順番にイエスと面会した。マルタ は、イエスがもっと早く来ていれば弟を癒やすことができたのにと嘆き(「あなたがここにいてくださったら、私の兄弟は死ななかったでしょうに」)、イエス はよく知られた言葉で答えた。「私は復活であり、命である。私を信じる者は、たとい死んでも生きる。そして、生きていて私を信じる者は、決して死ぬことは ない」[12]と答える。マルタは、自分が本当に信じていることを断言し、「はい、主よ。あなたがメシア、この世に来なければならない神の子であると信じ ています」と述べる。その後、語り手は有名なシンプルなフレーズ「イエスは涙を流された」[13]を述べる。  ラザロの復活、6世紀、モザイク画、イタリア、ラヴェンナのサンタポリナーレ・ヌオーヴォ教会 大勢のユダヤ人の喪主たちが集まる中、イエスが墓にやって来る。イエスは墓の石を取り除くよう命じるが、マルタは「臭うでしょう」と口を挟む。イエスは 「あなたがたが信じれば神の栄光を見ることになる、と私が言わなかったか」と答えた。マルタの反対を押し切って、イエスは墓の入り口から石を転がし、祈り を捧げた。彼らは石を取り除き、イエスは顔を上げて言った。「父よ、あなたが私に耳を傾けてくださったことを感謝します。あなたがいつも私の言うことを聞 いてくださっていることは知っていますが、ここにいる人々のために、あなたが私を遣わされたことを彼らが信じるように、私はこのように言ったのです。」 そして、ラザロを呼び出して出てくるように命じると(「ラザロよ、出てきなさい!」)、ラザロは墓の布に包まれたまま出てきた。イエスは墓の布を取り除い てラザロを行かせるように誰かに命じた。 この出来事の目撃者の多くが「彼を信じた」という言葉で物語は終わっている。他の人々は、この出来事をエルサレムの宗教当局に報告したと言われている。 ヨハネによる福音書は、第12章で再びラザロについて言及している。イエスが十字架につけられる過越祭の6日前、イエスはベタニアに戻り、ラザロは姉のマ ルタがもてなす夕食会に出席した。[14] イエスとラザロは多くのユダヤ人の注目を集め、祭司長たちはこの奇跡によってイエスを信じる人が増えていることを懸念し、ラザロを死罪にしようと考えた と、語り手は述べている。[15] 受難記を除いてヨハネによる福音書で最も長い一貫した物語であるラザロ復活の奇跡は、ヨハネによる「しるし」の集大成である。この物語は、棕櫚の主日にイ エスを求める群衆について説明し、カイアファとサンヘドリンがイエスを殺すことを決定する直接的な要因となる。 復活の物語は、物議を醸したマルコによる福音書にも類似した内容のものがあるが、そこではその若者の名前は特に挙げられていない。一部の学者は、マルコに よる福音書秘密写本版は、ヨハネによる福音書に記された正典の物語の初期の形を表していると考えている。[16] |

| Interpretation Theological commentary The miracle of the raising of Lazarus is the climax of John's "signs". It explains the crowds seeking Jesus on Palm Sunday, and leads directly to the decision of Caiaphas and the Sanhedrin to plan to kill Jesus. Theologians Moloney and Harrington view the raising of Lazarus as a "pivotal miracle" which starts the chain of events that leads to the Crucifixion of Jesus. They consider it as a "resurrection that will lead to death", in that the raising of Lazarus will lead to the death of Jesus, the Son of God, in Jerusalem which will reveal the Glory of God.[17]  The raising of Lazarus, by Rubens The Catechism of the Catholic Church states that the miracle performed by Jesus returned Lazarus to ordinary earthly life as with the son of the widow of Nain and Jairus' daughter and that Lazarus and the others who were raised from the dead would later die again.[18] The Russian Orthodox Church's Catechism of St. Philaret writes that among the miracles performed by Jesus was the raising of Lazarus from the dead on the fourth day after Lazarus' death.[19] In the Southern Baptist Convention's 2014 resolution On the Sufficiency of Scripture Regarding the Afterlife, the raising of Lazarus is noted among the Bible's "explicit accounts of persons raised from Narrative criticism New Testament scholars have sought to explain how the story of Lazarus was probably composed. New Testament scholars try to establish how John's narrative of the raising of Lazarus and the subsequent feet-anointing of Jesus by Mary of Bethany (John 11:1–12:11,17) was composed by seeking to explain its apparent relationships with the older textual traditions of the Synoptic Gospels (Mark, Matthew, and Luke). The author of John may have combined elements from several – apparently originally unrelated – stories into a single narrative. These include the unnamed woman's head-anointing of Jesus in Bethany (Mark 14, Matthew 26), the sinful woman's feet-anointing (and hair-wiping) of Jesus in Galilee (Luke 7; these first two may have a common origin, the Lukan account likely being derived from Mark), Jesus' visit to Martha and Mary in the unnamed Galilean village (Luke 10), Jesus' parable of the rich man and Lazarus (Luke 16), and possibly others involving Jesus' miraculous raising of the dead (the raising of Jairus' daughter and the raising of the son of the widow of Nain). Meanwhile, other elements were removed or replaced; for example, Simon the Leper/Simon the Pharisee was replaced by Lazarus as the host of the feast in Jesus' honour, and Bethany in Judea was chosen as the setting, while most elements of John's narrative correspond to traditions that the Synoptics set in Galilee. Scholars pay particular attention to verse John 11:2 (and verse John 11:1), which may represent an effort by the author or a later redactor to stress a connection between these stories that is, however, not found in the older canonical gospels.[28][29][30] They further note that the actual anointing will not be narrated until verse 12:3, and that neither Mary, nor Martha, nor the village of these sisters, nor any anointing is mentioned in the Gospel of John before this point, suggesting that the author (or redactor) assumes the readers already have knowledge of these characters, this location and this event, and wants to tell them that these were connected (which he apparently knew the readers did not commonly know/believe yet) long before giving the readers more details.[31][28] Elser and Piper (2006) posited that verse 11:2 is evidence that the author of the Gospel of John deliberately mixed up several traditions in an 'audacious attempt (...) to rework the collective memory of the Christ-movement.' The author did not strive to give a historically accurate account of what had happened, but instead, for theological purposes, combined various existing narratives in order to construct Lazarus, Mary and Martha of Bethany as a prototypical Christian family, whose example is to be followed by Christians.[28] Zangenberg (2023), however, doubts that John 11 was dependent on the other synoptic stories, finding the evidence for this theory insufficient. He also argues that John displays an accurate knowledge of Jewish burial customs at the time, as attested by archaeology and ancient Jewish texts.[32] Earlier commentators include deist Lysander Spooner, who wrote in 1836 that it was unusual that the Synoptic Gospels (Matthew, Mark and Luke) do not mention the miracle of the raising of Lazarus, which seems as if it could have been a demonstration of the miraculous powers of Jesus. The Synoptic Gospels do include passages concerning the activities of the sisters of Lazarus but fail to mention their brother's resurrection. Spooner wrote that this seemed to indicate that the author of the Gospel of John, "was actually dishonest, or that he took up, believed and recorded a flying story, which an occurrence of some kind had given rise to, but which was without any foundation in truth."[33] In 1892, agnostic speaker Robert G. Ingersoll found the narrative historically implausible, writing that, if Lazarus had in fact died, potentially participating in an afterlife, and then subsequently had been resurrected, the experiences Lazarus could have shared with others would likely have been more interesting than everything else in the New Testament, would have drawn widespread attention to Lazarus during his lifetime and might have made him less afraid than others that did not have his experience when Lazarus approached death for a second time.[34] Exegesis in the Interpreter's Bible (1953) comparing the raising of Lazarus to other resurrections in the Bible comments that, "The difference between revival immediately after death, and resurrection after four days, is so great as to raise doubts about the historicity of this story, especially in view of the unimaginable details in vs. 44. Yet there are features in this story which have the marks of verisimilitude."[35] Other scholars posit that the events leading to Jesus's death in Synoptic Gospels were based on an early account, before the Gospel of Mark was written, in which many characters are anonymous because they were still living and would be subject to persecution, whereas John's account of the same events was written much later and could name the anonymous characters and could also include the raising of Lazarus because all of the individuals had died, and were no longer subject to persecution.[36][37] the dead", and comments on those raisings that, "in God's perfect revelatory wisdom, He has not given us any report of their individual experience in the afterlife".[20] John Calvin notes that, "not only did Christ give a remarkable proof of his Divine power in raising Lazarus, but he likewise placed before our eyes a lively image of our future resurrection."[21] French Protestant minister Jakob Abbadie wrote that Jesus had intentionally delayed his return to Bethany for, "four days, that it might not be said, he [Lazarus] was not really dead."[22] In 2008, Pope Benedict XVI said that the Gospel story of the raising of Lazarus, "shows Christ's absolute power over life and death and reveals His nature as true man and true God" and that "Jesus' lordship over death does not prevent him from showing sincere compassion over the pain of this separation."[23] Matthew Poole and others saw Lazarus' ability to move despite having his hands and feet wrapped together as a second miracle, but Charles Ellicott disputed that Lazarus' movement would have been restricted by his burial garments.[24][25] Justus Knecht wrote that the object of this miracle related to the fact that, "the time of our Lord's Passion and Death was at hand, and He wrought this mighty miracle beforehand in order that the faith of His disciples, and more especially of His apostles, might be strengthened, and 'that they might believe' and not doubt when they saw their Lord and Master in the hour of His abasement; and most of all to enable them to hope, when they saw His Body laid in the sepulchre, that He who had raised up Lazarus would Himself rise again."[26] In Roger Baxter's Meditations, he reflects on the verse "His sisters therefore sent to Him saying, Lord, behold he whom Thou lovest is sick.", writing that "they do not prescribe to Him what they wish Him to do; to a loving friend it is sufficient to intimate our necessities. Such ought to be the nature of our prayers, particularly in regard to health and other temporal blessings, for we do not know in such cases what is expedient for our salvation."[27] |

解釈 神学的解説 ラザロの復活の奇跡は、ヨハネによる「しるし」のクライマックスである。 これは、棕櫚の主日にイエスを捜し求めた群衆を説明し、カイアファとサンヘドリンがイエスを殺す計画を立てる決定に直接つながる。 モロニーとハリントンの神学者は、ラザロの復活を、イエスの十字架刑につながる一連の出来事を開始する「決定的な奇跡」と見なしている。彼らは、ラザロの 復活は「死につながる復活」であると考える。なぜなら、ラザロの復活は、神の栄光を明らかにするエルサレムで神の子であるイエスの死につながるからであ る。[17]  ルーベンスによるラザロの復活 カトリック教会のカテキズムは、イエスが行った奇跡によって、ラザロはナインのやもめやハイロスの娘の息子のように普通の地上の生活に戻ったと述 べている。また、ラザロや他の死者からよみがえった人々は、後に再び死ぬことになると述べている。[18] ロシア正教会の聖フィラレートのカテキズムは、 フィラレットは、イエスが行った奇跡のひとつに、ラザロの死後4日目にラザロを死からよみがえらせたことがあったと書いている。[19] 南部バプテスト連盟の2014年の決議「死後の世界に関する聖書の十分性」では、ラザロの復活は聖書の「人格が復活したことの明白な記述」のひとつとして 挙げられている。 新約聖書学者たちは、ラザロの物語がどのようにして構成されたかを説明しようとしてきた。 新約聖書の学者たちは、ヨハネによるラザロの復活と、その後のベタニアのマリアによるイエスの足に香油を塗る場面(ヨハネによる福音書11章1節から12 章11節、17節)が、共観福音書(マルコ、マタイ、ルカ)の古いテキストの伝統との明白な関係を説明しようとしながら、どのようにして構成されたかを明 らかにしようとしている。ヨハネの著者は、もともとは無関係であったと思われるいくつかの物語の要素を、ひとつの物語に組み合わせたのかもしれない。これ には、ベタニアにおける名もなき女によるイエスの頭の油注ぎ(マルコによる福音書14章、マタイによる福音書26章)、ガリラヤにおける罪深い女によるイ エスの足への油注ぎ(および髪の毛の拭き取り)(ルカによる福音書7章;これら最初の2つは共通の起源を持つ可能性があり、ルカによる記述はマルコによる 記述から派生した可能性が高い)、 ガリラヤの無名の村を訪れたマルタとマリア(ルカによる福音書10章)、金持ちとラザロのたとえ話(ルカによる福音書16章)、その他にもイエスの奇跡的 な死者蘇生(ヤイロの娘の蘇生、ナインのやもめの息子蘇生)が含まれる可能性がある。一方、他の要素は削除されたり、置き換えられたりした。例えば、「ら い病人シモン/パリサイ人シモン」は、イエスを称える祝宴の主催者として「ラザロ」に置き換えられ、舞台はユダヤのベタニアに設定された。しかし、ヨハネ による福音書の物語のほとんどの要素は、共観福音書がガリラヤを舞台としている伝統と一致している。学者たちは、ヨハネによる福音書11章2節(および 11章1節)に特に注目している。これは、著者の、あるいは後世の編集者の、これらの物語の関連性を強調しようとする試みを表している可能性があるが、し かし、より古い正典福音書には見られないものである。[28][29][30] さらに、実際の香油注ぎは12章3節まで語られることはなく、 また、マリア、マルタ、彼女たちの村、あるいは油注ぎについて、ヨハネによる福音書ではこの時点以前には一切言及されていないことから、著者は(あるいは 編者)は、読者がこれらの登場人物、この場所、この出来事についてすでに知識を持っていると想定しており、読者にこれらの出来事がずっと以前から関連して いたことを伝えたいと考えている(読者はまだ一般的にこれらのことを知らず、信じていないと著者は明らかに認識していた)ため、読者に詳細を伝える前に、 これらの出来事を語っていると示唆している。 [31][28] エルサーとパイパー(2006年)は、第11章2節はヨハネによる福音書の著者が「大胆な試み(...)キリスト運動の集合的記憶を再構築する」ために意 図的にいくつかの伝統を混ぜ合わせた証拠であると主張した。著者は、実際に起こったことを歴史的に正確に描写しようとしたのではなく、神学的目的のため に、さまざまな既存の物語を組み合わせて、ベタニアのラザロ、マリア、マルタを典型的なキリスト教徒の家族として描き、キリスト教徒はその手本にならうべ きであるとしたのである。[28] しかし、ツァンゲンベルク(2023年)は、ヨハネによる福音書第11章が他の共観福音書の物語に依存しているという説に疑問を呈し、この説の根拠は不十 分であると主張している。また、考古学や古代ユダヤ人のテキストによって証明されているように、ヨハネは当時のユダヤ人の埋葬の風習について正確な知識を 示していると主張している。 以前の論評者には、1836年に「共観福音書(マタイ、マルコ、ルカ)がラザロの復活という奇跡に言及していないのは異例である。それはあたかもイエスの 奇跡的な力を示すものだったかのように思える」と書いた理神論者ライサンダー・スプーンがある。共観福音書にはラザロの姉妹の活動に関する記述はあるが、 弟の復活については言及していない。スポナーは、このことはヨハネによる福音書の著者が「実際には不誠実であったか、あるいは、何らかの出来事がきっかけ となって広まったが、真実の裏付けのない作り話を信じて記録した」ことを示しているようだと述べている。[33] 1892年、不可知論者の講演者ロバート・G・ この物語は歴史的にありえないと主張し、もしラザロが実際に死に、死後の世界を経験した可能性があり、その後復活したのであれば、ラザロが他の人々と共有 したであろう経験は、新約聖書に書かれている他のすべてのことよりも興味深いものであり、ラザロの存命中に広く注目を集め、ラザロが二度目に死を迎える際 に、その経験のない他の人々よりも恐れを抱かなかった可能性があるだろうと書いた。 [34] 『インタープリターズ・バイブル』(1953年)の釈義では、ラザロの復活を聖書における他の復活と比較し、「死後すぐに起こった復活と、4日後に起こっ た復活との違いはあまりにも大きく、特に44節の想像を絶する詳細を考慮すると、この物語の史実性には疑いが生じる。しかし、この物語には真実味のある特 徴がある。」 [35] 他の学者は、共観福音書におけるイエスの死に至る出来事は、マルコによる福音書が書かれる前の初期の記録に基づくものであり、その記録では、登場人物の多 くがまだ生存しており迫害の対象となる可能性があったため匿名とされているが、ヨハネによる同じ出来事の記録は、ずっと後に書かれたものであり、匿名の登 場人物の名前を挙げることができ、また、すべての人物が死亡しており迫害の対象ではなくなっていたため、ラザロの復活も記述することができた、と主張して いる。 [36][37] 死者の復活」について、またそれらの復活について、「神の完全な啓示の知恵により、神は死後の世界における彼らの個々の経験について、私たちに一切報告していない」とコメントしている。[20] ジョン・カルビンは、「キリストはラザロを復活させることで、神の力について驚くべき証拠を示しただけでなく、同様に、私たちの未来の復活について生き生 きとしたイメージを私たちの目の前に示した」と指摘している。[21] フランスのプロテスタントの牧師であるヤコブ・アバディは、イエスがベタニアへの帰還を意図的に4日間遅らせたのは、「彼(ラザロ)が本当に死んでいな かったと言われないため」であったと書いている。 [22] 2008年、ベネディクト16世は、ラザロの復活に関する福音書の物語は、「キリストの死生に対する絶対的な力を示し、真の人間であり真の神であるという キリストの本質を明らかにする」ものであり、「イエスの死に対する支配は、この別離の苦しみに対する真の同情を示すことを妨げるものではない」と述べた。 [23] マシュー・プールや他の人々は、手足を一緒に包帯で巻かれた状態にもかかわらず、ラザロが動くことができることを第二の奇跡と見なしたが、チャールズ・エリコットは、ラザロの動きは埋葬時の衣服によって制限されていたと異議を唱えた。[24][25] ユストゥス・クネヒトは、この奇跡の目的について、「主の受難と死の時は迫っており、 弟子たちの信仰、特に使徒たちの信仰が強められ、主が貶められた時に主と師を見て疑うことなく、『彼らが信じる』ことができるように、そして何よりも、ラ ザロをよみがえらせた方がご自身も再びよみがえるだろうと彼らが希望を持てるように、あらかじめこの偉大な奇跡を起こされたのだ」と書いた。[26] ロジャー・バクスターの著書『瞑想』では、この節について「そこで、イエスの姉妹たちは、イエスに言った。『主よ、ご覧ください。あなたが愛しておられる 方が病気なのです。』」と考察し、「姉妹たちは、イエスに何をすべきかを命じているわけではない。愛する友に対しては、自分の必要性をほのめかすだけで十 分である。特に保健やその他の現世の祝福に関しては、私たちの祈りはこのような性質のものであるべきである。なぜなら、そのような場合、私たちの救済に とって何が適切であるのかはわからないからだ。」[27] |

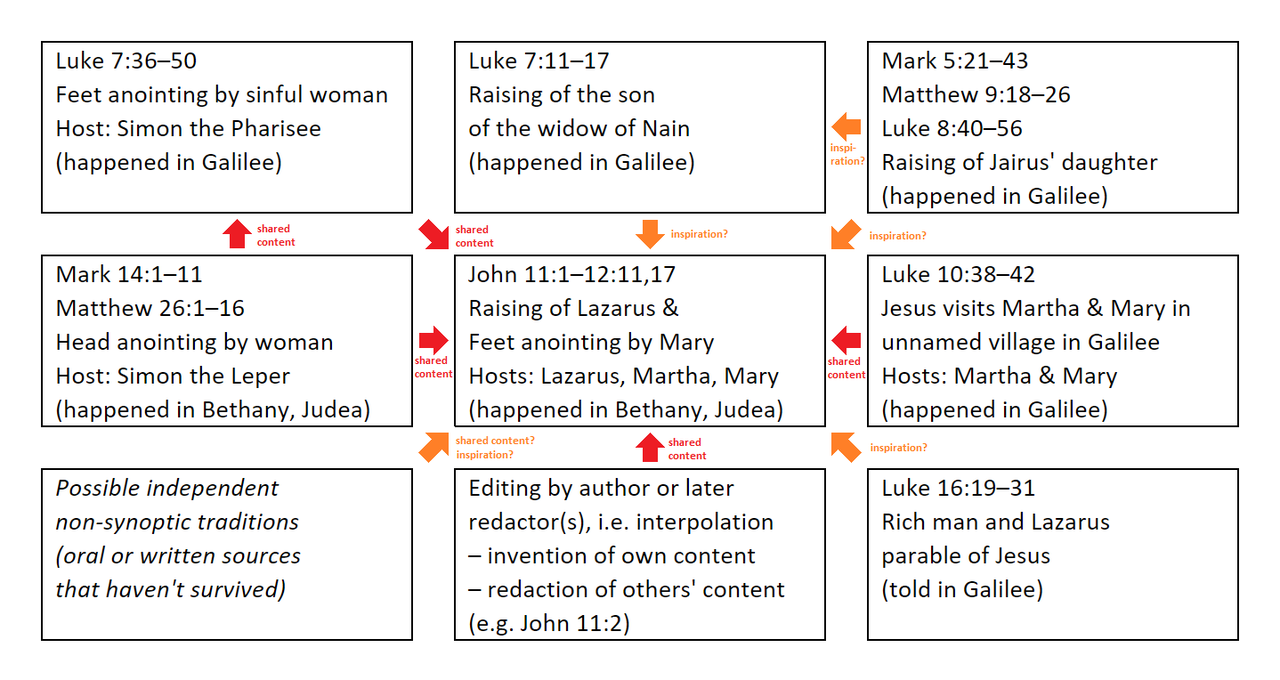

Narrative criticism New Testament scholars have sought to explain how the story of Lazarus was probably composed. New Testament scholars try to establish how John's narrative of the raising of Lazarus and the subsequent feet-anointing of Jesus by Mary of Bethany (John 11:1–12:11,17) was composed by seeking to explain its apparent relationships with the older textual traditions of the Synoptic Gospels (Mark, Matthew, and Luke). The author of John may have combined elements from several – apparently originally unrelated – stories into a single narrative. These include the unnamed woman's head-anointing of Jesus in Bethany (Mark 14, Matthew 26), the sinful woman's feet-anointing (and hair-wiping) of Jesus in Galilee (Luke 7; these first two may have a common origin, the Lukan account likely being derived from Mark), Jesus' visit to Martha and Mary in the unnamed Galilean village (Luke 10), Jesus' parable of the rich man and Lazarus (Luke 16), and possibly others involving Jesus' miraculous raising of the dead (the raising of Jairus' daughter and the raising of the son of the widow of Nain). Meanwhile, other elements were removed or replaced; for example, Simon the Leper/Simon the Pharisee was replaced by Lazarus as the host of the feast in Jesus' honour, and Bethany in Judea was chosen as the setting, while most elements of John's narrative correspond to traditions that the Synoptics set in Galilee. Scholars pay particular attention to verse John 11:2 (and verse John 11:1), which may represent an effort by the author or a later redactor to stress a connection between these stories that is, however, not found in the older canonical gospels.[28][29][30] They further note that the actual anointing will not be narrated until verse 12:3, and that neither Mary, nor Martha, nor the village of these sisters, nor any anointing is mentioned in the Gospel of John before this point, suggesting that the author (or redactor) assumes the readers already have knowledge of these characters, this location and this event, and wants to tell them that these were connected (which he apparently knew the readers did not commonly know/believe yet) long before giving the readers more details.[31][28] Elser and Piper (2006) posited that verse 11:2 is evidence that the author of the Gospel of John deliberately mixed up several traditions in an 'audacious attempt (...) to rework the collective memory of the Christ-movement.' The author did not strive to give a historically accurate account of what had happened, but instead, for theological purposes, combined various existing narratives in order to construct Lazarus, Mary and Martha of Bethany as a prototypical Christian family, whose example is to be followed by Christians.[28] Zangenberg (2023), however, doubts that John 11 was dependent on the other synoptic stories, finding the evidence for this theory insufficient. He also argues that John displays an accurate knowledge of Jewish burial customs at the time, as attested by archaeology and ancient Jewish texts.[32] Earlier commentators include deist Lysander Spooner, who wrote in 1836 that it was unusual that the Synoptic Gospels (Matthew, Mark and Luke) do not mention the miracle of the raising of Lazarus, which seems as if it could have been a demonstration of the miraculous powers of Jesus. The Synoptic Gospels do include passages concerning the activities of the sisters of Lazarus but fail to mention their brother's resurrection. Spooner wrote that this seemed to indicate that the author of the Gospel of John, "was actually dishonest, or that he took up, believed and recorded a flying story, which an occurrence of some kind had given rise to, but which was without any foundation in truth."[33] In 1892, agnostic speaker Robert G. Ingersoll found the narrative historically implausible, writing that, if Lazarus had in fact died, potentially participating in an afterlife, and then subsequently had been resurrected, the experiences Lazarus could have shared with others would likely have been more interesting than everything else in the New Testament, would have drawn widespread attention to Lazarus during his lifetime and might have made him less afraid than others that did not have his experience when Lazarus approached death for a second time.[34] Exegesis in the Interpreter's Bible (1953) comparing the raising of Lazarus to other resurrections in the Bible comments that, "The difference between revival immediately after death, and resurrection after four days, is so great as to raise doubts about the historicity of this story, especially in view of the unimaginable details in vs. 44. Yet there are features in this story which have the marks of verisimilitude."[35] Other scholars posit that the events leading to Jesus's death in Synoptic Gospels were based on an early account, before the Gospel of Mark was written, in which many characters are anonymous because they were still living and would be subject to persecution, whereas John's account of the same events was written much later and could name the anonymous characters and could also include the raising of Lazarus because all of the individuals had died, and were no longer subject to persecution.[36][37] |

物語の批評 新約聖書の学者たちは、ラザロの物語がどのようにして構成されたかを説明しようとしてきた。 新約聖書の学者たちは、ヨハネによるラザロの復活と、その後にベタニアのマリアがイエスの足を油で塗ったという物語(ヨハネによる福音書11章1節から 12章11節、17節)が、共観福音書(マルコ、マタイ、ルカ)の古いテキストの伝統との明白な関係を説明しようとしながら、どのようにして構成されたか を明らかにしようとしている。ヨハネの著者は、もともとは無関係であったと思われるいくつかの物語の要素を、ひとつの物語に組み合わせたのかもしれない。 これには、ベタニアにおける名もなき女によるイエスへの頭の油注ぎ(マルコによる福音書14章、マタイによる福音書26章)、ガリラヤにおける罪深い女に よるイエスの足への油注ぎ(および髪の毛の拭き取り)(ルカによる福音書7章;これら最初の2つは共通の起源を持つ可能性があり、ルカによる福音書はマル コによる福音書から派生した可能性が高い)、名もなきガリラヤの村におけるマルタとマリアのもとを訪れたイエス(ルカによる福音書10章)、 金持ちとラザロのたとえ話(ルカによる福音書16章)、そして、イエスが死者を復活させた奇跡的な出来事(ヤイロの娘の復活と、ナインの未亡人の息子の復 活)も含まれる可能性がある。一方、他の要素は削除されたり、置き換えられたりした。例えば、シモン・ザ・レパー(らい病のシモン)/シモン・ザ・ファリ サイは、イエスを称える祝宴の主催者としてラザロに置き換えられ、ユダヤのベタニアが舞台として選ばれた。一方、ヨハネによる福音書の物語のほとんどの要 素は、共観福音書がガリラヤを舞台としている伝統と一致している。学者たちは、ヨハネによる福音書11章2節(および11章1節)に特に注目している。こ れは、著者の、あるいは後世の編集者の、これらの物語の関連性を強調しようとする試みを表している可能性があるが、しかし、より古い正典福音書には見られ ないものである。[28][29][30] さらに、実際の香油注ぎは12章3節まで語られることはなく、マリア、マルタ、あるいはこの姉妹の村、 この時点以前のヨハネによる福音書では、マリア、マルタ、これらの姉妹の村、あるいは油注ぎのいずれについても言及されていない。これは、著作者(または 編者)が、読者はこれらの登場人物、この場所、この出来事についてすでに知識を持っていると想定しており、読者にこれらの出来事がずっと以前から関連して いたことを伝えたいと考えていることを示唆している。[31][28] エルザーとパイパー(2006年)は、11章 :2は、ヨハネによる福音書の著者が意図的にいくつかの伝統を混ぜ合わせた証拠であり、それは「大胆な試み(...)キリスト運動の集合的記憶を再構築す る」ためであると主張した。著者は、実際に起こったことを歴史的に正確に描写しようとしたのではなく、神学的目的のために、さまざまな既存の物語を組み合 わせて、ベタニアのラザロ、マリア、マルタを典型的なキリスト教徒の家族として描き、キリスト教徒はその手本にならうべきであるとしたのである。[28] しかし、ツァンゲルベルク(2023年)は、ヨハネによる福音書第11章が他の共観福音書の物語に依存しているという説に疑問を呈し、この説の根拠は不十 分であると主張している。また、考古学や古代ユダヤ人のテキストによって証明されているように、ヨハネは当時のユダヤ人の埋葬の風習について正確な知識を 示していると主張している。 以前の論評者には、1836年に「共観福音書(マタイ、マルコ、ルカ)がラザロの復活という奇跡に言及していないのは異例である。それはあたかもイエスの 奇跡的な力を示すものだったかのように思える」と書いた理神論者ライサンダー・スプーンがある。共観福音書にはラザロの姉妹の活動に関する記述はあるが、 弟の復活については言及していない。スポナーは、このことはヨハネによる福音書の著者が「実際には不誠実であったか、あるいは、何らかの出来事がきっかけ となって広まったが、真実の裏付けのない作り話を信じて記録した」ことを示しているようだと述べている[33]。1892年、不可知論者の講演者ロバー ト・G・インガソルは、この物語は歴史的にあり得ないと考え、もしラザロが実際に死に、来世に参加していた可能性があり、 死後の世界を経験し、その後復活したとすれば、ラザロが他の人々と共有したであろう経験は、新約聖書に書かれていることすべてよりも興味深いものであり、 ラザロの存命中に広く注目を集め、2度目の死が近づいたときに、ラザロがその経験のない他の人々よりも死を恐れなかった可能性もあるだろう。[34] 1953年の『インタープリターズ・バイブル』の注釈では、ラザロの復活を聖書に登場する他の復活と比較し、 「死後すぐに復活した例と、4日後に復活した例との違いはあまりにも大きく、特に44節の想像を絶する詳細を考慮すると、この物語の史実性には疑いが生じ る。しかし、この物語には真実味のある特徴がある。」[35] 他の学者は、共観福音書におけるイエスの死に至る出来事は、マルコによる福音書が書かれる前の初期の記録に基づくものであり、その記録では、登場人物の多 くがまだ生存しており迫害の対象となるため匿名となっているが、ヨハネによる同じ出来事の記録は、ずっと後に書かれたものであり、匿名の登場人物の名前を 挙げることができ、また、ラザロの復活も記されている。 。なぜなら、その人物たちは全員死亡しており、もはや迫害の対象ではなかったからだ。[36][37] |

Tomb of Lazarus Reputed tomb of Lazarus in al-Eizariya The reputed first tomb of Lazarus is in Bethany and continues to be a place of pilgrimage to this day. Several Christian churches have existed at the site over the centuries. Since the 16th century, the site of the tomb has been occupied by the al-Uzair Mosque. The adjacent Roman Catholic Church of Saint Lazarus, designed by Antonio Barluzzi and built between 1952 and 1955 under the auspices of the Franciscan Order, stands upon the site of several much older ones. In 1965, a Greek Orthodox church was built just west of the tomb. The entrance to the tomb today is via a flight of uneven rock-cut steps from the street. As it was described in 1896, there were twenty-four steps from the then-modern street level, leading to a square chamber serving as a place of prayer, from which more steps led to a lower chamber believed to be the tomb of Lazarus.[38] The same description applies today.[39][40] The first mention of a church at Bethany is in the late 4th century, but both the historian Eusebius of Caesarea[41] (c. 330) and the Bordeaux pilgrim do mention the tomb of Lazarus. In 390 Jerome mentions a church dedicated to Saint Lazarus, called the Lazarium. This is confirmed by the pilgrim Egeria in about the year 410. Therefore, the church is thought to have been built between 333 and 390.[42] The present-day gardens contain the remnants of a mosaic floor from the 4th-century church.[43] The Lazarium was destroyed by an earthquake in the 6th century, and was replaced by a larger church. This church survived intact until the Crusader era. In 1143 the existing structure and lands were purchased by King Fulk and Queen Melisende of Jerusalem and a large Benedictine convent dedicated to Mary and Martha was built near the tomb of Lazarus. After the fall of Jerusalem in 1187, the convent was deserted and fell into ruin with only the tomb and barrel vaulting surviving. By 1384, a simple mosque had been built on the site.[40] In the 16th century, the Ottomans built the larger al-Uzair Mosque to serve the town's (now Muslim) inhabitants and named it in honor of the town's patron saint, Lazarus of Bethany.[43] Lazarus' tomb, Bethany |

ラザロの墓 アル・アイザリヤにあるとされるラザロの墓 ラザロの最初の墓とされるものはベタニアにあり、今日まで巡礼地となっている。この場所には、何世紀にもわたっていくつかのキリスト教会が存在していた。 16世紀以降、墓の場所にはアル・ウザイル・モスクが建てられている。隣接するローマ・カトリック教会の聖ラザロ教会は、アントニオ・バルルッツィの設計 により、フランシスコ会の支援を受けて1952年から1955年の間に建設された。この教会は、さらに古い教会の跡地に建てられている。1965年には、 墓のすぐ西側にギリシャ正教会が建てられた。 今日、墓への入り口は、通りから続く不揃いな岩を切り開いた階段を通って行く。1896年に記述されたように、当時の近代的な通りから24段の階段を上る と、祈りの場として使われる四角い部屋があり、そこからさらに階段を下りると、ラザロの墓とされる下の部屋に通じていた。[38] 現在も同じ説明が当てはまる。[39][40] ベタニアの教会について最初に言及されたのは4世紀後半のことだが、歴史家のエウセビオス(330年頃)とボルドーの巡礼者は、いずれもラザロの墓につい て言及している。390年、ジェロームは聖ラザロに捧げられた教会、ラザリウムについて言及している。これは、410年頃の巡礼者エゲリアによっても確認 されている。したがって、この教会は333年から390年の間に建てられたと考えられている。[42] 現在の庭園には、4世紀の教会のモザイク床の残骸が残っている。[43] ラザリウムは6世紀に地震で破壊され、より大きな教会に建て替えられた。この教会は十字軍時代までそのままの状態で残っていた。 1143年、エルサレム王フルクと王妃メリセンデが、現存する建造物と土地を購入し、ラザロの墓の近くに、マリアとマルタに捧げられた大規模なベネディク ト会修道院が建設された。1187年のエルサレム陥落後、修道院は廃墟となり、墓と半円形アーチのみが残った。1384年には、その跡地に簡素なモスクが 建てられた。[40] 16世紀には、オスマン帝国が、町(現イスラム教徒)の住民のために、より大きなアル・ウザイール・モスクを建設し、町の守護聖人であるベタニアのラザロ にちなんで名付けた。[43] ラザロの墓、ベタニア |

| According to the Catholic

Encyclopedia of 1913, there were scholars who questioned the reputed

site of the ancient village (though this was discounted by the

Encyclopedia's author): Some believe that the present village of Bethany does not occupy the site of the ancient village; but that it grew up around the traditional cave which they suppose to have been at some distance from the house of Martha and Mary in the village; Zanecchia (La Palestine d'aujourd'hui, 1899, I, 445ff.) places the site of the ancient village of Bethany higher up on the southeastern slope of the Mount of Olives, not far from the accepted site of Bethphage, and near that of the Ascension. It is quite certain that the present village formed about the traditional tomb of Lazarus, which is in a cave in the village. The identification of this cave as the tomb of Lazarus is merely possible; it has no strong intrinsic or extrinsic authority. The site of the ancient village may not precisely coincide with the present one, but there is every reason to believe that it was in this general location."[44] |

1913年のカトリック百科事典によると、古代の村の所在地として定評

のある場所に疑問を呈する学者もいた(ただし、この事実は同百科事典の著者の見解では否定されている)。 ベタニアの現在の村は、古代の村の跡地ではないという説もある。しかし、その村は、マルタとマリアの家から離れた場所にあると考えられる伝統的な洞窟の周 辺に発展した。ザネッキア(『今日のパレスチナ』1899年、第1巻、445ページ)は、ベタニアの古代の村の跡地を、オリーブ山の南東斜面の上部に位置 づけている。ベトファゲの定説とされる場所から遠くない、昇天の地に近い場所である。現在の村は、村の洞窟にある伝統的なラザロの墓の周辺に形成されたこ とは確実である。この洞窟がラザロの墓であるという特定は、単に可能であるにすぎず、強い内的または外的権威があるわけではない。古代の村の跡地は、現在 の村と正確に一致するものではないかもしれないが、この場所がその大まかな位置であると考える理由は十分にある。」[44] |

| Other traditions While there is no further mention of Lazarus in the Bible, the Eastern Orthodox and Roman Catholic traditions offer varying accounts of the later events of his life. He is most commonly associated with Cyprus, where he is said to have become the first bishop of Kition (Larnaka), and Provence, where he is said to have been the first bishop of Marseille. Bishop of Kition  Church of Saint Lazarus, Larnaca According to Eastern Orthodox Church tradition, sometime after the Resurrection of Christ, Lazarus was forced to flee Judea because of rumoured plots on his life and came to Cyprus. There he was appointed by Barnabas and Paul the Apostle as the first bishop of Kition (present-day Larnaka). He lived there for thirty more years,[45] and on his death was buried there for the second and last time.[46] Further establishing the apostolic nature of Lazarus' appointment was the story that the bishop's omophorion was presented to Lazarus by the Virgin Mary, who had woven it herself. Such apostolic connections were central to the claims to autocephaly made by the bishops of Kition—subject to the patriarch of Jerusalem—during the period 325–431. The church of Kition was declared self-governing in 431 AD at the Third Ecumenical Council.[47] According to tradition, Lazarus never smiled during the thirty years after his resurrection, worried by the sight of unredeemed souls he had seen during his four-day stay in Hell. The only exception happened when, seeing someone stealing a pot, he smilingly said: "the clay steals the clay."[1][46] In 890, a tomb was found in Larnaca bearing the inscription "Lazarus the friend of Christ". Emperor Leo VI of Byzantium had Lazarus' remains transferred to Constantinople in 898. The transfer was apostrophized by Arethas, bishop of Caesarea, and is commemorated by the Eastern Orthodox Church each year on 17 October. In recompense to Larnaca, Emperor Leo had the Church of St. Lazarus, which still exists today, erected over Lazarus' tomb. The marble sarcophagus can be seen inside the church under the Holy of Holies.[46] In the 16th century, a Russian monk from the Monastery of Pskov visited Lazarus's tomb in Larnaca and took with him a small piece of the relics. Perhaps that piece led to the erection of the St. Lazarus chapel at the Pskov Monastery (Spaso-Eleazar Monastery, Pskov),[b] where it is kept today.[48] In November 1972, human remains in a marble sarcophagus were discovered under the altar, during renovation works in the church of Church of St. Lazarus at Larnaka, and were identified as part of the saint's relics.[48][c] In June 2012 the Church of Cyprus gave a part of the holy relics of Saint Lazarus to a delegation of the Russian Orthodox Church, led by Patriarch Kirill of Moscow and All Russia, after a four-day visit to Cyprus. The relics were brought to Moscow and were given to Archbishop Arseniy of Istra, who took them to the Zachatievsky monastery (Conception Convent), where they were put up for veneration.[50] |

その他の伝承 聖書にはそれ以上のラザロに関する記述はないが、東方正教会とローマ・カトリック教会の伝承では、彼のその後の生涯についてさまざまな説明がなされてい る。ラザロはキプロス島と最も強く結び付けられており、キプロス島ではキティオン(ラルナカ)の最初の司教になったと伝えられている。また、プロヴァンス 地方では、マルセイユの最初の司教になったとされている。 キティオンの司教  聖ラザロ教会(ラルナカ) 東方正教会の伝統によると、キリストの復活後、ラザロは命を狙われているという噂を聞き、ユダヤから逃れてキプロスにやってきた。そこでバルナバと使徒パ ウロからキティオン(現在のラルナカ)の最初の司教に任命された。彼はさらに30年間キプロスに住み[45]、死後、2度目で最後の埋葬がキプロスで行わ れた[46]。 使徒としてのラザロの任命をさらに裏付けるものとして、司教のオモフォリオンが聖母マリア自身の手で織られたものがラザロに贈られたという話がある。この ような使徒とのつながりは、325年から431年の間、エルサレム総主教に従属するキティオンの司教が自主独立を主張する上で中心的な役割を果たした。キ ティオンの教会は、431年の第3回公会議で自治教会として宣言された。 伝承によると、ラザロは復活後30年間、一度も微笑むことはなかった。地獄で4日間過ごした際に目にした救われない魂の姿に心を痛めていたからである。た だ、例外が1つだけあった。それは、鉢を盗む人を見て微笑みながら「土が土を盗む」と言ったときである。 890年、ラルナカで「キリストの友ラザロ」と刻まれた墓が発見された。ビザンティウム皇帝レオ6世は、898年にラザロの遺骸をコンスタンティノープル に移した。この移転は、カイサリアの司教アレタスによって祝福され、毎年10月17日に東方正教会によって記念されている。 ラルナカへの見返りとして、レオ皇帝は聖ラザロの墓の上に、現在も残る聖ラザロ教会を建立させた。大理石の石棺は、教会内の至聖所で見ることができる。 16世紀には、ロシアのプスコフ修道院の修道士がラルナカにあるラザロの墓を訪れ、聖遺物の小さなかけらを携えて帰った。おそらくそのかけらが、プスコフ 修道院(スパソ=エレアザル修道院、プスコフ)に聖ラザロ礼拝堂が建立されるきっかけとなった。そのかけらは現在もそこに保管されている。 1972年11月、ラルナカの聖ラザロ教会の修復工事中に、祭壇の下から大理石の石棺に入れられた人骨が発見され、聖人の遺物であることが確認された。 [48][c] 2012年6月、キプロス教会は、キプロスを4日間訪問したモスクワおよび全ロシアのキリル総主教率いるロシア正教会代表団に聖ラザロの聖遺物の一部を譲 渡した。聖遺物はモスクワに運ばれ、イストラ大主教アルセニーに引き渡された。アルセニーは聖遺物をザハチエフスキー修道院(コンセプション修道院)に運 び、崇敬の対象とした。 |

Bishop of Marseille Autun Cathedral (Cathédrale Saint-Lazare d'Autun), Autun, France, also said to be built over the tomb of Lazarus In the West, according to an alternative medieval tradition (centered in Provence), Lazarus, Mary, and Martha were "put out to sea by the Jews hostile to Christianity in a vessel without sails, oars, or helm, and after a miraculous voyage landed in Provence at a place called today the Saintes-Maries."[44] The family is then said to separate and go in different parts of southeastern Gaul to preach; Lazarus goes to Marseille. Converting many people to Christianity there, he becomes the first Bishop of Marseille. During the persecution of Domitian, he is imprisoned and beheaded in a cave beneath the prison Saint-Lazare. His body is later translated to Autun, where he is buried in the Autun Cathedral, dedicated to Lazarus as Saint Lazare. However, the inhabitants of Marseille claim to be in possession of his head which they still venerate.[44] Pilgrims also visit another purported tomb of Lazarus at the Vézelay Abbey in Burgundy.[51] The Abbey of the Trinity at Vendôme was said to hold a tear shed by Jesus at the tomb of Lazarus.[52] The Golden Legend, compiled in the 13th century, records the Provençal tradition. It also records a grand lifestyle imagined for Lazarus and his sisters (note that therein Lazarus' sister Mary is identified with Mary Magdalene): Mary Magdalene had her surname of Magdalo, a castle, and was born of right noble lineage and parents, which were descended of the lineage of kings. And her father was named Cyrus, and her mother Eucharis. She with her brother Lazarus, and her sister Martha, possessed the castle of Magdalo, which is two miles from Nazareth, and Bethany, the castle which is nigh to Jerusalem, and also a great part of Jerusalem, which, all these things they departed among them. In such wise that Mary had the castle Magdalo, whereof she had her name Magdalene. And Lazarus had the part of the city of Jerusalem, and Martha had to her part Bethany. And when Mary gave herself to all delights of the body, and Lazarus entended all to knighthood, Martha, which was wise, governed nobly her brother's part and also her sister's, and also her own, and administered to knights, and her servants, and to poor men, such necessities as they needed. Nevertheless, after the ascension of our Lord, they sold all these things.[53] The 15th-century poet Georges Chastellain draws on the tradition of the unsmiling Lazarus:[54] "He whom God raised, doing him such grace, the thief, Mary's brother, thereafter had naught but misery and painful thoughts, fearing what he should have to pass". (Le pas de la mort, VI[55]). |

マルセイユ司教 オートン大聖堂(オートン、サン・ラザール大聖堂)、フランス、オートン、ラザロの墓の上に建てられたともいわれる 西洋では、中世の別の伝承(プロヴァンス地方を中心とする)によると、ラザロ、マリア、マルタは「キリスト教に敵対するユダヤ人によって、帆もオールも舵 もない船で海上に連れ出され、奇跡的な航海の末、現在のサント=マリーと呼ばれる場所にプロヴァンスに上陸した」[44]。その後、家族は別れてガリア南 東部の異なる地域に赴いて布教したと言われている。ラザロはマルセイユに向かった。そこで多くの人々をキリスト教に改宗させた彼は、マルセイユの最初の司 教となった。ドミティアヌス帝の迫害下で投獄され、サン・ラザール刑務所の地下の洞窟で斬首された。彼の遺体は後にオータンに移され、オータン大聖堂に埋 葬された。大聖堂はラザロを聖人ラザロとして祀っている。しかし、マルセイユの住民は、彼の頭部が自分たちの手元にあると主張しており、今でもそれを崇め ている。 巡礼者たちは、ブルゴーニュ地方ヴェズレー修道院にあるラザロの墓とされる場所も訪れている。[51] ヴァンドームのトリニティ修道院には、ラザロの墓でイエスが流した涙が保管されていると言われている。[52] 13世紀に編纂された『黄金伝説』には、プロヴァンスの伝承が記録されている。また、ラザロとその姉妹たちの豪華な生活様式も記録されている(ラザロの姉 妹マリアはマグダラのマリアと同一人物であることに注意)。 マグダラのマリアは、マガルド城という城の姓を持ち、王家の血筋を引く高貴な家柄に生まれた。父親はキュロス、母親はエウカリスという名であった。彼女は 兄弟のラザロ、姉のマルタとともに、ナザレから2マイル離れたマグダロ城、エルサレムに近いベタニア城、そしてエルサレムの大部分を所有していた。これら の財産は、彼女たちで分け合った。マリアはマグダロ城を所有しており、それが彼女の名前マグダラの由来となった。そして、ラザロはエルサレムの都市の一部 を、マルタはベタニアを所有していた。マリアは、肉体の快楽に身をゆだね、ラザロは騎士道精神に身を捧げた。賢明なマルタは、兄の所有地と妹の所有地、そ して自身の所有地を気高く統治し、騎士や使用人、貧しい人々に必要なものを与えた。それにもかかわらず、主の昇天後、彼女たちはこれらすべてを売り払っ た。[53] 15世紀の詩人ジョルジュ・シャステランは、無表情なラザロの伝統を引用している。「神に蘇らせられた彼、その恵みは、マリアの兄弟である盗人にとって、 その後は苦悩と苦痛の思いだけだった。彼がこれから経験しなければならないことを恐れて。」(『死の歩み』第6章[55])。 |

Liturgical commemorations The raising of Lazarus by Johannes Wierix Lazarus is honored as a saint by those Christian churches which keep the commemoration of saints, although on different days, according to local traditions. In Christian funerals the idea of the deceased being raised by the Lord as Lazarus was raised is often expressed in pray |

典礼上の記念日 ヨハネス・ウィレクスによるラザロの復活 ラザロは、異なる日ではあるが、地域の伝統に従って聖人の記念日を祝うキリスト教会によって聖人として崇められている。 キリスト教の葬儀では、亡くなった人がラザロのように主によって復活するという考えがしばしば祈りの中で表現される。 |

| Eastern Orthodoxy The Eastern Orthodox Church and Byzantine Catholic Church commemorate Lazarus on Lazarus Saturday,[1] the day before Palm Sunday, which is a moveable feast day. This day, together with Palm Sunday, hold a unique position in the church year, as days of joy and triumph between the penitence of Great Lent and the mourning of Holy Week.[56] During the preceding week, the hymns in the Lenten Triodion track the sickness and then the death of Lazarus, and Christ's journey from beyond Jordan to Bethany. The scripture readings and hymns for Lazarus Saturday focus on the resurrection of Lazarus as a foreshadowing of the Resurrection of Christ, and a promise of the General Resurrection. The Gospel narrative is interpreted in the hymns as illustrating the two natures of Christ: his humanity in asking, "Where have ye laid him?",[57] and his divinity by commanding Lazarus to come forth from the dead.[58]  Lazarus, mosaic in Belgrade, Serbia Many of the resurrectional hymns of the normal Sunday service which are omitted on Palm Sunday are chanted on Lazarus Saturday. During the Divine Liturgy, the Baptismal Hymn, "As many as have been baptized into Christ have put on Christ",[59] is sung in place of the Trisagion. Although the forty days of Great Lent end on the day before Lazarus Saturday, the day is still observed as a fast; however, it is somewhat mitigated. In Russia, it is traditional to eat caviar on Lazarus Saturday. Lazarus is also commemorated on the liturgical calendar of the Eastern Orthodox Church on the fixed feast day of 17 March,[2][d] while the translation of his relics from Cyprus to Constantinople in 898 AD[61] is observed on 17 October.[3][60][e] |

東方正教 東方正教会とビザンティン・カトリック教会は、移動祝祭日である棕櫚の主日の前日の土曜日をラザロの土曜日としてラザロを記念している。この日は棕櫚の主 日とともに、大斎の悔い改めと聖週間の喪の間の喜びと勝利の日として、教会暦の中で特別な位置を占めている。[56] その前の週、四旬節の三旬節の聖歌では、ラザロの病気と死、そしてヨルダン川の向こう側からベタニアまでのキリストの旅が歌われている。ラザロの土曜日の 聖書朗読と聖歌は、キリストの復活の前兆として、また最後の復活の約束として、ラザロの復活に焦点を当てている。福音書の物語は、ラザロに「どこに置いた のか」と尋ねた彼の人間性[57]と、ラザロに死から出てくるよう命じた彼の神性[58]というキリストの二つの性質を例示していると解釈されている。  ラザロ、セルビアのベオグラードにあるモザイク画 棕櫚の主日に省略される通常の主日礼拝の復活を歌った聖歌の多くは、ラザロの土曜日に歌われる。神聖な典礼の間、洗礼の聖歌「キリストに洗礼を受けた者は 皆、キリストを身にまとっている」[59]がトリサギオンの代わりに歌われる。大斎の40日間はラザロの土曜日の前日で終わるが、この日は断食の日として 依然として守られている。ただし、いくらか軽減されている。ロシアでは、ラザロの土曜日にキャビアを食べる習慣がある。 また、ラザロは、東方正教会の典礼暦では3月17日の固定祭日にも記念されている[2][d]。一方、898年にキプロスからコンスタンティノープルに彼 の遺物が移されたことは[61]、10月17日に記念されている[3][60][e]。 |

| Roman Catholicism On the General Roman Calendar, Lazarus is celebrated, together with his sister Mary of Bethany and their sister Martha, on a memorial on 29 July.[62][63] Earlier editions of the Roman Martyrology placed him among the saints of 17 December.[64] In Cuba, the celebration of San Lázaro on 17 December is a major festival. The date is celebrated with a pilgrimage to a chapel housing an image of Saint Lazarus, one of Cuba's most sacred icons, in the village of El Rincon, outside Havana.[65] Anglicanism Lazarus is commemorated in the Calendars of some Anglican provinces. Lazarus is remembered (with Martha and Mary) under the title "Mary, Martha, and Lazarus, Companions of Our Lord", on 29 July[66] in the Church of England with a Lesser Festival[67] and as such is provided with proper lectionary readings and collect. Lutheranism Lazarus is commemorated in the Calendar of Saints of the Lutheran Church on 29 July together with Mary and Martha. |

ローマ・カトリック 一般ローマ暦では、ラザロは妹のベタニアのマリア、姉のマルタとともに、7月29日の記念日に祝われる。[62][63] ローマ殉教録の初期の版では、12月17日の聖人の一人として彼を挙げている。[64] キューバでは、12月17日のサン・ラザロの祝祭は主要な祭である。この日は、キューバで最も神聖な象徴のひとつである聖ラザロの像が安置されている礼拝 堂への巡礼で祝われる。礼拝堂はハバナ郊外のエル・リンコン村にある。 聖公会 聖公会では、いくつかの教区の暦でラザロが記念されている。イングランド国教会では7月29日に「主の仲間であるマリア、マルタ、ラザロ」というタイトル で(マルタとマリアとともに)ラザロが記憶されており、小祭日として適切な聖書朗読と祈祷文が定められている。 ルーテル教会 ルーテル教会の聖人暦では、7月29日にマリアとマルタとともにラザロが記念されている。 |

| Conflation with the beggar

Lazarus See also: Rich man and Lazarus The name "Lazarus" also appears in the Gospel of Luke in the story of Lazarus and Dives (Luke 16:19-31), which is attributed to Jesus.[68] Also called "Dives and Lazarus", or "The Rich Man and the Beggar Lazarus", the narrative tells of the relationship (in life and in death) between an unnamed rich man and a poor beggar named Lazarus. In Hell, the dead rich man calls to Abraham in Heaven to send Lazarus from his side to warn the rich man's family from sharing his fate. Abraham replies, "If they do not listen to Moses and the Prophets, they will not be convinced even if someone rises from the dead."[69] Historically within Christianity, the begging Lazarus of the parable (feast day 21 June) and Lazarus of Bethany have sometimes been conflated, with both being depicted in iconography with sores and crutches.[70] Romanesque iconography carved on portals in Burgundy and Provence might be indicative of such a conflation. For example, at the west portal of the Church of St. Trophime at Arles, the beggar Lazarus is enthroned as Saint Lazarus. Similar examples are found at the church at Avallon, the central portal at Vézelay, and the portals of the cathedral of Autun.[71] Order of Saint Lazarus Main article: Order of Saint Lazarus The Order of Saint Lazarus of Jerusalem is an order of chivalry that originated in a leper hospital founded by Knights Hospitaller in the 12th century by Crusaders of the Latin Kingdom of Jerusalem. Sufferers of leprosy regarded the beggar Lazarus (of Luke 16:19-31) as their patron saint and usually dedicated their hospices to him.[72] |

物乞いのラザロとの混同 参照:金持ちとラザロ 「ラザロ」という名前は、ルカによる福音書にも登場する。ラザロと金持ち(ルカによる福音書16章19-31節)という物語で、これはイエスによるものと されている。[68] 「金持ちとラザロ」または「金持ちとラザロという名の乞食」とも呼ばれるこの物語は、名もなき金持ちとラザロという名の貧しい乞食の(生と死における)関 係について語っている。地獄で、死んだ金持ちの男は天国のアブラハムに、自分の運命を共有しないよう金持ちの家族に警告するために、自分のそばからラザロ を遣わすよう懇願する。アブラハムは答える。「もし彼らがモーセや預言者に耳を傾けないのであれば、死者の中から誰かがよみがえっても、彼らは納得しない だろう」[69] キリスト教の歴史において、このたとえ話の物乞いをするラザロ(祝日6月21日)とベタニアのラザロは混同されることがあり、両者とも皮膚病と松葉杖で図 像学的に描かれている。 ブルゴーニュやプロヴァンスのロマネスク様式の扉に刻まれた図像は、このような混同を示しているのかもしれない。例えば、アルルの聖トロフィーム教会の西 の扉では、乞食のラザロが聖ラザロとして王座に座っている。同様の例はアヴァロンの教会、ヴェズレーの中央の扉、オータンの大聖堂の扉にも見られる。 聖ラザロ騎士団 詳細は「聖ラザロ騎士団」を参照 聖ラザロ騎士団は、12世紀に十字軍のラテン王国エルサレムの騎士団によって設立されたハンセン病病院に由来する騎士団である。ハンセン病患者は、ルカに よる福音書16章19-31節の物乞いラザロを自分たちの守護聖人と見なし、通常、彼らのホスピスを彼に捧げていた。[72] |

| In Islam Lazarus also appeared in medieval Islamic tradition, in which he was honored as a pious companion of Jesus. Although the Quran mentions no figure named Lazarus, among the miracles with which it credits Jesus includes the raising of people from the dead (QS. Al-Imran [3]:49). Muslim lore frequently detailed these miraculous narratives of Jesus, but mentioned Lazarus only occasionally. Al-Ṭabarī, for example, in his Taʾrīk̲h̲ talks of these miracles in general.[73] Al-T̲h̲aʿlabī, however, related, closely following the Gospel of John: "Lazarus [Al-ʿĀzir] died, his sister sent to inform Jesus, Jesus came three (in the Gospel, four) days after his death, went with his sister to the tomb in the rock and caused Lazarus to arise; children were born to him".[74] Similarly, in Ibn al-At̲h̲īr, the resurrected man is called "ʿĀzir", which is another Arabic rendering of "Lazarus".[75] |

イスラム教 中世のイスラム教の伝統においても、ラザロは登場しており、イエスの敬虔な仲間として称えられている。コーランにはラザロという人物は登場しないが、イエ スの行った奇跡のひとつとして、死者の蘇生が挙げられている(コーラン第3章第49節)。イスラム教の伝承では、イエスのこうした奇跡的な物語がしばしば 詳細に語られているが、ラザロについては時折言及される程度である。例えば、アル=タバリーは『タリーク』の中で、これらの奇跡について一般的に語ってい る。[73] しかし、アル=サッラービーは、ヨハネによる福音書に忠実に従って次のように伝えている。「ラザロ(アル=アズィール)が死に、彼の姉妹がイエスに知らせ た。イエスは彼の死後3日(福音書では4日)後にやって来て、姉妹と共に岩の墓に行き 岩の墓に行き、ラザロを生き返らせた。そして、彼に子供が生まれた」[74] 同様に、イブン・アル=アティールの作品では、復活した男は「アズィール」と呼ばれている。これは「ラザロ」の別のアラビア語表記である。[75] |

| Lazarus as Babalu Aye in Santería Via syncretism, Lazarus (or more precisely the conflation of the two figures named "Lazarus") has become an important figure in Santería as the Yoruba deity Babalu Aye. Like the beggar of the Christian Gospel of Luke, Babalu-Aye represents someone covered with sores licked by dogs who was healed by divine intervention.[65][76] Silver charms known as the crutch of St. Lazarus or standard Roman Catholic-style medals of St. Lazarus are worn as talismans to invoke the aid of the syncretized deity in cases of medical suffering, particularly for people with AIDS.[76] In Santería, the date associated with Saint Lazarus is 17 December,[65] despite Santería's reliance on the iconography associated with the begging saint whose feast day is 21 June.[70] |

サンテリアにおけるババルー・アイとしてのラザロ ラザロ(より正確には「ラザロ」という2つの神格の融合)は、混交を通じて、ヨルバ族の神ババルー・アイとしてサンテリアにおける重要な神格となった。ル カによる福音書』のキリスト教の乞食のように、ババルアイは、神の介入によって癒された、犬に舐められてできた膿瘍だらけの人物を表している。[65] [76] 聖ラザロの松葉杖として知られる銀の護符や、ローマ・カトリック式の聖ラザロの標準的なメダルは、特にエイズ患者が病気の苦しみから救われるよう、シンク レティズムの神の助けを呼び起こすお守りとして身につけられている。[76] サンテリアでは、 聖ラザロにまつわる日付は12月17日であるが、サンテリアでは6月21日が聖ラザロの祝日である乞食聖人と関連する図像に依存している。[70] |

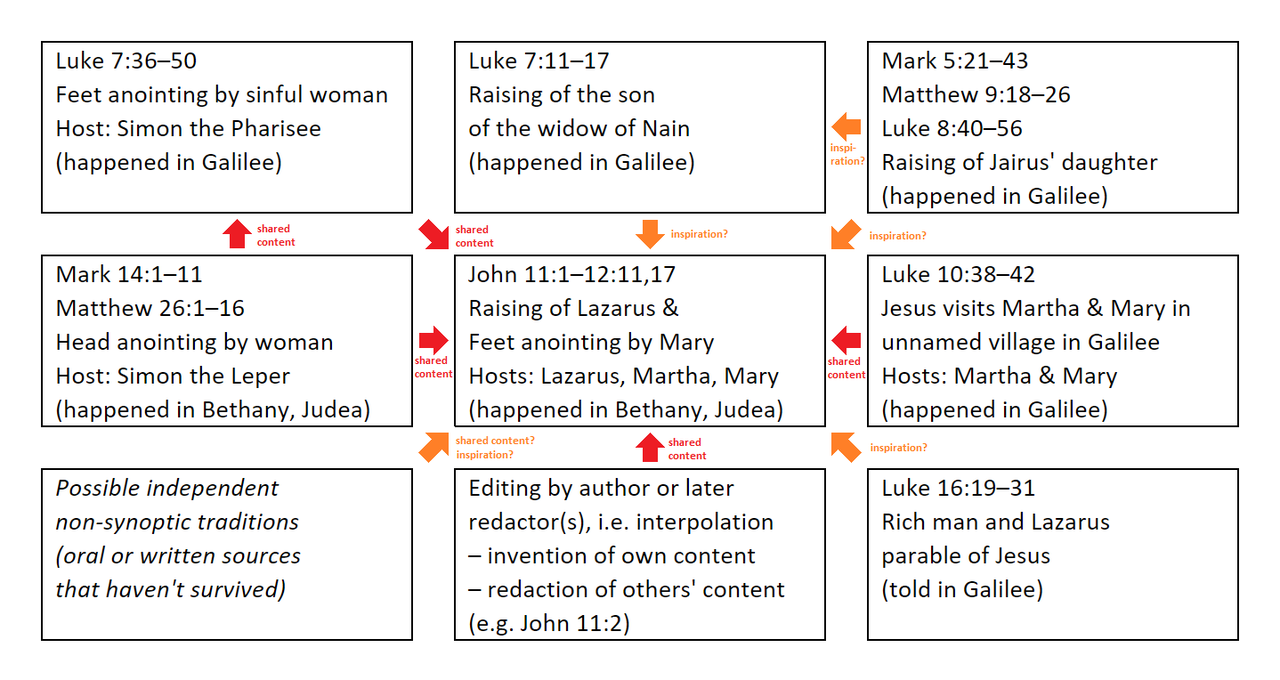

| Depictions in art The raising of Lazarus is a popular subject in religious art.[77] Two of the most famous paintings are those of Michelangelo Merisi da Caravaggio (c. 1609) and Sebastiano del Piombo (1516). Among other prominent depictions of Lazarus are works by Rembrandt, Van Gogh, Ivor Williams, and Lazarus Breaking His Fast by Walter Sickert. The Raising of Lazarus is one of the most popular artistic themes in the Catacombs of Rome including examples from the 2nd century.[78]  |

芸術作品における描写 ラザロの復活は宗教芸術において人気の主題である。最も有名な絵画の2つは、ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラヴァッジオ(1609年頃)とセバスティ アーノ・デル・ピオンボ(1516年)によるものである。ラザロのその他の著名な描写としては、レンブラント、ヴァン・ゴッホ、アイヴォー・ウィリアム ズ、ウォルター・シッカートによる『断食を破るラザロ』などがある。 ラザロの復活は、2世紀の作品を含むローマのカタコンベで最も人気のある芸術的テーマのひとつである。[78] |

Cultural references Resurrection of Lazarus by Mauricio García Vega Well known in Western culture from their respective biblical tales, both figures named Lazarus (Lazarus of Bethany and the Beggar Lazarus of "Lazarus and Dives"), have appeared many times in music, writing and art. The majority of the references are to Lazarus of Bethany. In literature In the 1851 novel Moby-Dick by Herman Melville, after writing his will and testament for the fourth time, Ishmael remarks that, "all the days I should now live would be as good as the days that Lazarus lived after his resurrection; a supplementary clean gain of so many months or weeks as the case might be."[79][80] In Fyodor Dostoevsky's 1866 novel Crime and Punishment the protagonist Raskolnikov asks his lover Sonia to read him this section of the Gospel.[81] In two short stories written by Mark Twain and posthumously published in 1972, a lawyer argues that Lazarus' heirs had an indisputable claim to any property the resurrected Lazarus had owned before his death.[82][80] Playwright Eugene O'Neill in 1925 wrote the play Lazarus Laughed, his largest-cast play, presenting Lazarus' life after his resurrection. The play has only been produced once in full, though in reduced-cast versions at other times. Many works of literature from the 20th century allude to Lazarus, including Truman Capote's short story "A Tree of Night" in A Tree of Night and Other Stories (1945) and John Knowles's novel A Separate Peace (1959). Allusions in 20th-century poetry occur in works such as Leonid Andreyev's book-length poem Lazarus (1906),[83][84] T.S. Eliot's poem "The Love Song of J. Alfred Prufrock" (1915), Edwin Arlington Robinson's poem "Lazarus" (1920),[85] and Sylvia Plath's poem "Lady Lazarus" published in her posthumous anthology Ariel (1965). An allusion to Lazarus also appears in the memoir Witness (1952) by Whittaker Chambers (who acknowledged the influence of Dostoevsky's works), which opens its first chapter, "In 1937, I began, like Lazarus, the impossible return."[86] Science fiction allusions to Lazarus occur in Robert A. Heinlein's Lazarus Long novels (1941–1987), Walter M. Miller Jr.'s A Canticle for Leibowitz (1960), and Frank Herbert's The Lazarus Effect (1983). In the 2010 book The Big Questions: A Short Introduction to Philosophy written by American professors of philosophy Kathleen Higgins and Robert C. Solomon, at the end of Chapter 5, The Search for Truth, readers are asked to consider: "Could a scientist give an adequate account of the biblical story of the raising of Lazarus?"[87] Lazarus Is Dead (2011) by Richard Beard is an innovative novel. Its amplifies a detail of the Gospel: Lazarus was Jesus's friend; however Jesus has disciples, but not many friends. Beard traces the story back to Jesus and Lazarus's childhood in Nazareth, after, the two friends' paths have diverged. The novel was described by the Sunday Business Post as "no ordinary novel: it is a brilliant, genre-bending retelling and subversion of one of the oldest, most sensational stories in the western canon." John Derhak's The Bones of Lazarus (2012), is a darkly funny, fast-paced, supernatural thriller that traces intersecting lives on a war-torn, resource rich, Caribbean island. The plot revolves around the premise that Lazarus of Bethany, upon his resurrection by Christ, becomes an immortal creature of Judgment, seeking the hearts and souls of the wicked throughout time. Larry: A Novel of Church Recovery (2019) by Brian L. Boley is a short novel, in which a character named "Larry" appears. "Larry" gives suggestions to a pair of pastors about improving their churches and leading them to growth. But as we read along, we begin to understand that "Larry" may actually be the biblical Lazarus of Bethany, an immortal evangelistic servant of Jesus. Richard Zimler's bestselling novel The Gospel According to Lazarus (2019 in English) is written from the perspective of Lazarus himself. The book presents Yeshua ben Yosef (Jesus' Hebrew name) as an early Jewish mystic and explores the deep friendship between Lazarus and Yeshua, who - within the fictional setting - have been best friends since childhood. The themes of the book include how we cope with a loss of faith, the terrible sacrifices we make for those we love, the transcendent meaning of Yeshua's mission, and how we go on after suffering a shattering trauma. The Observer review summarized the novel as "A very human tale of rivalry, betrayal, power-grabbing and sacrifice.... Perhaps the most remarkable aspect of this brave and engaging novel...is that Zimler manages to make the best-known narrative in western culture a page-turner."[88] |

文化的言及 マウリシオ・ガルシア・ベガによる「ラザロの復活」 聖書に登場する人物として西洋文化ではよく知られているラザロ(ベタニアのラザロと「ラザロと金持ち」の乞食ラザロ)は、音楽、文学、芸術において何度も 取り上げられている。言及のほとんどはベタニアのラザロに関するものである。 文学では、 1851年に出版されたハーマン・メルヴィルの小説『白鯨』の中で、イシュマエルは「これから自分が生きる日々は、復活したラザロが生きる日々と同じくら い素晴らしいものになるだろう。何ヶ月、何週間かの追加の清い利益だ」と述べている。 1866年に発表されたフョードル・ドストエフスキーの小説『罪と罰』では、主人公のラスコーリニコフが、この福音書の箇所を読んでくれるよう愛人のソー ニャに頼んでいる。 マーク・トウェインが執筆し、1972年に死後出版された2つの短編小説では、弁護士が復活したラザロが死の前に所有していた財産について、ラザロの相続 人には紛れもない請求権があることを主張している。[82][80] 劇作家ユージン・オニールは1925年に『ラザロは笑った』という戯曲を書いた。これは彼が書いた戯曲の中で最も多くのキャストが登場するもので、復活後 のラザロの生涯を描いている。この戯曲は全編通して上演されたのは一度きりだが、キャストを減らしたバージョンでは他の機会にも上演されている。 20世紀の文学作品の多くがラザロについて言及しており、トルーマン・カポーティの短編小説「夜の木」を含む『夜の木とその他の物語』(1945年)や、 ジョン・ノウェルの小説『別々の平和』(1959年)などがある。20世紀の詩における暗示は、レオニード・アンドレーエフの長編詩『ラザロ』(1906 年)[83][84]、T.S.エリオットの詩「J.アルフレッド・プルーフロックの愛の歌」(1915年)、エドウィン・アーリントン・ロビンソンの詩 「ラザロ」(1920年)[85]、シルヴィア・プラスが 。ラザロを暗示する表現は、ドストエフスキーの作品の影響を認めたウィテカー・チェンバースの回顧録『証人』(1952年)にも登場する。同書は 「1937年、私はラザロのように不可能な帰還を始めた」という第1章で始まる。 ラザロを暗示するSF作品としては、ロバート・A・ハインラインの『ラザロ・ロング』(1941年~1987年)、ウォルター・M・ミラー・ジュニアの 『リーボウィッツの頌歌』(1960年)、フランク・ハーバートの『ザ・ラザロ・エフェクト』(1983年)などがある。 2010年に出版された『The Big Questions: A Short Introduction to Philosophy』という本では、第5章「The Search for Truth」の終わりに、読者に「科学者は聖書に書かれたラザロの復活物語を適切に説明できるだろうか?」という問いかけがなされている。 リチャード・ビアード著『ラザロは死んだ』(2011年)は斬新な小説である。この小説は、福音書の細部を拡大している。すなわち、ラザロはイエスの友人 であった。しかし、イエスには弟子はいたが、友人は多くなかった。ビアードは、ナザレでの幼少期にまで話をさかのぼり、その後、2人の友人の道は分かれて いく。この小説は、サンデー・ビジネス・ポスト紙で「ありふれた小説ではない。西洋の正典における最も古く、最もセンセーショナルな物語のひとつを、見事 に、ジャンルを超越して再構築し、覆した作品である」と評された。 ジョン・デラハク著『The Bones of Lazarus』(2012年)は、戦乱に荒廃し、資源に恵まれたカリブ海の島を舞台に交差する人々の人生を描いた、ブラックユーモアの効いたテンポの速 い超自然スリラー小説である。 物語は、ベタニアのラザロがキリストによって復活した際に、裁きの不死の存在となり、時を超えて悪人の心と魂を求めるという前提に基づいて展開される。 ブライアン・L・ボリー著『ラリー:教会復興の小説』(2019年)は短編小説で、「ラリー」という名の登場人物が登場する。ラリー」は、教会を改善し、 成長に導くための助言を2人の牧師に与える。しかし、読み進むにつれ、「ラリー」は、実は聖書のベタニアのラザロであり、イエスの不滅の伝道使徒である可 能性があることが理解できるようになる。 リチャード・ジムラーのベストセラー小説『ラザロによる福音書』(英語版は2019年)は、ラザロ自身の視点で書かれている。この本では、イェシュア・ベ ン・ヨセフ(イエスのヘブライ語名)を初期のユダヤ教神秘主義者として描き、ラザロとイェシュアの深い友情を掘り下げている。この小説のテーマには、信仰 を失ったときにどう対処するか、愛する人のために払う恐ろしいほどの犠牲、イェシュアの使命の超越的な意味、そして、壊滅的なトラウマを経験した後にどう やって立ち直るか、などが含まれている。英紙『オブザーバー』の書評は、この小説を「ライバル関係、裏切り、権力獲得、犠牲など、人間的な物語である。お そらく、この勇敢で魅力的な小説の最も注目すべき点は、ジムラーが西洋文化で最もよく知られた物語をページをめくる手が止まらなくなるような作品に仕上げ ていることだ」と要約している。[88] |

| In music In music, a popular retelling of the biblical Lazarus story from the point of view of Lazarus in heaven is the 1984 gospel story-song "Lazarus Come Forth" by Contemporary Christian Music artist Carman.[89][90] A modern reinterpretation of the story is the title track to the album Dig, Lazarus, Dig!!! by the Australian alternative band Nick Cave and the Bad Seeds. Several other bands have composed songs titled "Lazarus" in allusion to the resurrection story, including Porcupine Tree, Conor Oberst, Circa Survive, Chimaira, moe., Wes King, Placebo, and David Bowie (written while he was terminally ill).[91] |

音楽において 音楽において、天国にいるラザロの視点から描かれた聖書のラザロの物語の人気のある再話は、コンテンポラリー・クリスチャン・ミュージックのアーティスト であるカーマンによる1984年のゴスペル・ストーリーソング「ラザロよ、出てきなさい」である。[89][90] この物語の現代的な再解釈は、オーストラリアのオルタナティブ・バンド、ニック・ケイヴ・アンド・ザ・バッド・シーズのアルバム『Dig, Lazarus, Dig!!!』のタイトルトラックである。復活の物語を暗示して「ラザロ」と題した楽曲を作曲したバンドには、ポルカ・プリー、コナー・オバースト、サー カ・サヴァイブ、キマイラ、moe.、ウェス・キング、プラシーボ、デヴィッド・ボウイ(末期の病床で作曲)などがいる。[91] |

In popular culture In the 1896, artist Henry Ossawa Tanner brought Lazarus to the forefront of popular culture in Paris, entering Resurrection of Lazarus in the Paris Salon, winning a medal.[92] It was so respected that the French government bought the painting.[92] Lazarus is sometimes referenced in political figures returning to power in unlikely circumstances. When John Howard lost the leadership of the Liberal Party of Australia, he rated his chances of regaining it as "Lazarus with a triple bypass".[93] Howard did regain the leadership and went on to become Prime Minister of Australia. Former President of Haiti, Jean Bertrand Aristide, was termed the "Haitian Lazarus" by journalist Amy Wilentz, in her description of his return to Haiti from exile and the political significance of this event.[94] In the Batman comic book series, Ra’s al Ghul is often restored to life by a pool known as the Lazarus Pit. A futuristic, dystopian, four-part television series set in the 24th century, Cold Lazarus, was written by Dennis Potter when he was terminally ill with pancreatic cancer. A 20th Century writer, Danial Feeld, is cryogenically frozen, and the plot revolves around attempts to resurrect his thoughts from his frozen head. In the Doctor Who episode The Lazarus Experiment, has Professor Richard Lazarus demonstrate an experiment that causes him to look like a younger man, before an error in his work turns him into a life-force sucking monster. In the indie roguelike video game, The Binding of Isaac, one of the playable characters is called Lazarus, this character is resurrected after death once each floor in the game. |

大衆文化において 1896年、画家ヘンリー・オサワ・タナーはパリで『ラザロの復活』をサロンに出品し、メダルを獲得した。[92] その作品は高く評価され、フランス政府が購入したほどであった。[92] ラザロは、思いがけない状況で政界に復帰した人物に言及されることがある。ジョン・ハワードがオーストラリア自由党の党首の座を失った際、彼は党首の座を 再び得る可能性を「トリプルバイパス手術を受けたラザロ」と表現した。[93] ハワードは実際に党首の座を再び取り戻し、オーストラリアの首相となった。 ジャーナリストのエイミー・ウィレンツは、亡命からハイチへの帰国と、この出来事の政治的意味合いについて論じた記事の中で、ハイチの元大統領ジャン・ベ ルトラン・アリスティドを「ハイチのラザロ」と呼んだ。[94] バットマン・コミックシリーズでは、ラ・アズグールはしばしば「ラザロの穴」と呼ばれるプールによって蘇生させられる。 24世紀を舞台にした近未来的なディストピアの4部構成のテレビシリーズ『コールド・ラザロ』は、膵臓癌で末期症状にあったデニス・ポッターが執筆した。 20世紀の作家ダニエル・フィールドは、冷凍保存され、その凍結された頭部から彼の思考を復活させようとする試みが物語の中心となる。 テレビドラマ『ドクター・フー』のエピソード『ラザロ実験』では、リチャード・ラザロ教授が、若返ったように見える実験を実演するが、その実験にエラーが生じ、教授は生命力を吸い取る怪物と化してしまう。 インディーズのローグライクゲーム『The Binding of Isaac』では、操作可能なキャラクターの1人がラザロと呼ばれている。このキャラクターは、ゲーム内の各フロアを1度ずつ死んだ後に復活する。 |

| Lazarus of Bethany, patron saint archive Corpse decomposition Lazarus Saturday Ministry of Jesus Panagia Alexiotissa, Patras Seven signs in the Gospel of John Category:Paintings of the Resurrection of Lazarus |

ベタニアのラザロ、守護聖人アーカイブ 死体の腐敗 ラザロの土曜 イエスの省庁 パナギア・アレクシオティッサ、パトラ ヨハネによる福音書における7つの兆候 カテゴリー:ラザロの復活の絵画 |

Lazarus Come Forth (Unofficial Music Video) by Carman

| Lazarus Saturday in Eastern Christianity

(consisting of the Eastern Orthodox, Oriental Orthodox,[1][2] and

Eastern Catholic Churches) refers to the moveable feast before Palm

Sunday to which it is liturgically linked. It celebrates the raising of

Lazarus of Bethany. Bethany is recorded in the New Testament as a small

village in Judaea, the home of the siblings Mary of Bethany, Martha,

and Lazarus, as well as that of Simon the Leper. John's gospel reports that "Six days before the Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead."[3] Presumably, it is where he spent the Great Sabbath that occurs immediately before Passover, prior to his triumphal entry into Jerusalem. Jesus is reported to have lodged there during Holy Week, and it is where his anointing by Lazarus' sister Mary took place a few days later on Holy Wednesday. |

東方キリスト教(東方正教会、東方諸教会[1][2]、東方カトリック

教会からなる)における復活祭前の土曜日(ラザロの土曜日)は、典礼上関連付けられている棕櫚の主日の前の移動祝祭日を指す。これはベタニアのラザロの復

活を祝うものである。ベタニアは新約聖書ではユダヤの小さな村として記録されており、ベタニアのマリア、マルタ、ラザロの姉妹、およびシモンの故郷であ

る。 ヨハネによる福音書には、「過越祭の6日前、イエスはラザロが住むベタニアに来られた。イエスが死者の中からよみがえらせたラザロである」と記されてい る。[3] おそらく、イエスがエルサレムに入城する前に過越祭の直前に過ごした大安息日は、そこで過ごしたのだろう。 イエスは聖週の間、そこに滞在したと伝えられており、ラザロの姉妹マリアによる香油注ぎの儀式は、その数日後の聖水曜日に行われた。 |

| History The antiquity of this commemoration is demonstrated by the homilies of St. John Chrysostom (349–407), St Augustine of Hippo Regia (354–430), and others. In the 7th and 8th centuries, special hymns and canons for the feast were written by St. Andrew of Crete, St. Cosmas of Maium and St. John Damascene, which are still sung to this day.[4] |

歴史 この記念祭の古さは、聖ヨハネ・クリュソストモス(349年~407年)、聖アウグスティヌス(354年~430年)などの説教によって証明されている。 7世紀と8世紀には、クレタ島の聖アンドリュー、マイウムの聖コスマス、ダマスカスの聖ヨハネによって、この祝祭のための特別な賛美歌と規範が書かれた。 これらは今日でも歌われている。[4] |

Liturgical aspects The Raising of Lazarus — Oil on canvas of Luca Giordano. 1675 c. Naples, from private collection. Italy Lazarus Saturday and Palm Sunday together hold a unique position in the church year, as days of joy and triumph interposed between the penitence of Great Lent and the mourning of Holy Week.[5] Divine services During the preceding week the propers in the Lenten Triodion track the sickness and then the death of Lazarus, and Christ's journey from beyond Jordan to Bethany. This week is referred to as the "Week of Palms" or the "Flowery Week."[4] The position of Lazarus Saturday is summed up in the first sticheron chanted at vespers on Friday:[a] Having completed the forty days that bring profit to our soul, we beseech Thee in Thy love for man: Grant us also to behold the Holy Week of Thy Passion, that in it we may glorify Thy mighty acts and Thine ineffable dispensation for our sakes, singing with one mind: O Lord, glory to Thee. During Friday vespers the reading of Genesis (which began on the first day of Great Lent) is concluded with the description of the death, burial and mourning of Jacob (Genesis 49:33–50:26) and on Friday night, at compline, a Canon on the Raising of Lazarus by Saint Andrew of Crete is sung; this is a rare full canon, having all nine canticles. |

典礼上の側面 ラザロの復活 — ルカ・ジョルダーノの油彩画。1675年頃のナポリ、個人蔵。イタリア ラザロの土曜日と棕櫚の主日は、大斎の悔い改めと聖週間の喪の間の喜びと勝利の日として、教会暦の中で独特の位置を占めている。[5] 典礼 四旬節のトリオディオン(Triodion)の聖歌は、前の週に、ラザロの病気と死、そしてヨルダン川の向こう側からベタニアまでのキリストの旅を追っている。この週は「棕櫚の週」または「花の週」と呼ばれる。[4] ラザロの土曜の位置づけは、金曜日の夕べの祈りで歌われる最初のスティケロン(sticheron)に要約されている。[a] 魂に利益をもたらす40日間を終えた今、汝の人間への愛にすがり、汝の受難の聖週間をも見守ることができるよう、我らに与えたまえ。そうして汝の偉大な行 いと、我らのために汝がなし給うた言葉に尽くしがたい摂理をたたえ、心を一つにして歌おうではないか。主よ、汝に栄光あれ。 金曜日の夕べの祈りの間、大斎戒の初日に始まった創世記の朗読は、ヤコブの死と埋葬、そして喪に服す様子の描写(創世記49:33-50:26)で締めく くられ、金曜日の夜の就寝時課では、クレタ島の聖アンドレイによるラザロの復活に関する聖歌が歌われる。これは、9つの聖歌すべてを含む珍しい完全聖歌で ある。 |

The Raising of Lazarus — Late 14th — early 15th Century. Byzantium From the Collection of G. Gamon-Gumun. Russian museum The scripture readings and hymns for this day focus on the raising of Lazarus as a foreshadowing of the Resurrection of Christ and a prefiguring of the General Resurrection. The Gospel narrative is interpreted in the hymns as illustrating the two natures of Christ: his humanity in asking, "Where have ye laid him?" (John 11:34), and his divinity by commanding Lazarus to come forth from the dead (John 11:43). A number of the hymns, written in the first or second person, relate Lazarus' death, entombment and burial bonds symbolically to the individual's sinful state. Many of the resurrectional hymns of the normal Sunday service are sung while prayers for the departed, prescribed on Sundays, are permitted. During the divine liturgy, the baptismal hymn, "As many as have been baptized into Christ have put on Christ" (Romans 6:3) replaces the Trisagion indicating that this had been a day on which baptisms were performed[4] and in some churches nowadays adult converts are still baptized on this day. |

ラザロの復活 — 14世紀後半から15世紀初頭。 ビザンティウム G. Gamon-Gumun コレクションより。 ロシア美術館 この日の聖書朗読と賛美歌は、キリストの復活と最後の審判の復活の予兆としてのラザロの復活に焦点を当てている。福音書の物語は、賛美歌の中で、キリスト の2つの性質を説明するものとして解釈されている。すなわち、「どこに寝かせてあるのか」(ヨハネによる福音書11:34)と尋ねたキリストの人間性と、 ラザロに死からよみがえるよう命じたキリストの神性である(ヨハネによる福音書11:43)。一人称または二人称で書かれた多くの賛美歌は、ラザロの死、 埋葬、埋葬の絆を象徴的に個人の罪深い状態と関連付けている。通常の主日礼拝で歌われる復活を讃える賛美歌の多くは、日曜日に定められた故人への祈りが許 される中で歌われる。神聖な典礼の間には、「キリストに洗礼を受けた者は皆、キリストを身にまとっている」(ローマ人への手紙6:3)という洗礼の賛美歌 がトリサギオンに代わって歌われ、この日が洗礼式が行われた日であったことを示す[4]。そして、現在でもいくつかの教会では、この日に成人した改宗者が 洗礼を受ける。 |

| Associated customs Lazarus Saturday in Gara Bov (Bulgaria) Fasting Although the forty days of Great Lent end on Lazarus Friday, this day is still observed as a fast day; however, the fast is mitigated to allow consumption of caviar, eggs being a symbol of the resurrection and prominent on Pascha, and fish eggs being a shadow thereof show the raising of Lazarus as a foreshadowing of Christ's Resurrection, as elucidated in the propers of the day. Hermits Lazarus Saturday is the day when, traditionally, hermits would leave their retreats in the wilderness to return to the monastery for the Holy Week services.[4] In many places in the Russian Church, the vestments and church hangings on this day (Russian: Лазарева суббота or Вербная суббота) and on Palm Sunday are green, denoting the renewal of life. In the Greek Church, it is customary on Lazarus Saturday to plait elaborate crosses out of palm leaves which will be used on Palm Sunday. |

関連する習慣 ガラ・ボフ(ブルガリア)のラザロの土曜日 断食 大斎の40日間はラザロの金曜日に終わるが、この日は断食の日として今でも守られている。ただし、断食は緩和され、復活の象徴であり、復活祭で重要な卵や、その影である魚卵を摂取することは許される。 隠修士 ラザロの土曜日は、伝統的に隠修士たちが聖週間の礼拝に備えて、荒野の隠れ家から修道院に戻る日である。[4] ロシア正教の多くの地域では、この日(ロシア語:Лазарева субботаまたはВербная суббота)と棕櫚の主日の祭服や教会の掛け布は緑色であり、生命の再生を象徴している。ギリシャ正教会では、ラザロの土曜日に棕櫚の葉で精巧な十字 架を編み、棕櫚の主日に使用する習慣がある。 |

| Regional observances Armenia The Raising of Lazarus is also commemorated on this same Saturday according to the Church Calendar of the Armenian Apostolic Church.  A lazarakia Greece and Cyprus Baking lazarakia to eat on Lazarus Saturday is a tradition practiced in Greece and Cyprus. It is said to have originated in Cyprus, and it is significant that St. Lazarus was their first bishop. The bread is a mildly sweet Lenten bread made with sweet-smelling spices that looks like Lazarus bound up in grave clothes.[6] Serbia and Bulgaria The feast of Lazarus Saturday is commemorated by Serbian Orthodox and Bulgarian Orthodox tradition. Due to a general lack of palm trees, willow twigs branches are blessed, and distributed to the faithful. In Serbia, small bells are often tied to the branches. Related traditions include: Burning a fire against vermin and snakes Picking flowers and herbs which are put in water to either drink or swim in Lazarice ritual, a procession, parade of six maids |

地域ごとの慣習 アルメニア アルメニア使徒教会の教会暦では、ラザロの復活は同じ土曜日に記念される。  ラザラキア ギリシャとキプロス ラザロの土曜日に食べるラザラキアを焼くことは、ギリシャとキプロスで実践されている伝統である。この伝統はキプロスで始まったと言われており、聖ラザロ がキプロス初の司教であったという点が重要である。このパンは甘い香りのスパイスで味付けされた甘さ控えめの四旬節用のパンで、墓衣に包まれたラザロの姿 を模している。 セルビアとブルガリア セルビア正教とブルガリア正教の伝統では、ラザロの土曜日の祝祭が記念されている。ヤシの木が一般的ではないため、柳の小枝が祝福され、信者に配られる。セルビアでは、小鈴が小枝にしばしば結び付けられる。関連する伝統には以下のようなものがある。 害獣や蛇を追い払うために火を焚く 花やハーブを摘み、それを水に入れて飲むか、泳ぐ ラザリッチの儀式、6人のメイドによる行列やパレード |

| https://en.wikipedia.org/wiki/Lazarus_Saturday |

リ ンク

文 献

そ の他の情報

CC

Copyleft,

CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099