ヴァンゼー会議

Wannseekonferenz,

Wannsee

Conference,

ヴァンゼー会議( Wannseekonferenz, Wannsee Conference)とは、15名のヒトラー政権の高官が会同して、ヨーロッパ・ユダヤ人の移送と殺害について分担と連携を討議した会議である (このページの情報はウィキペディア"Wannsee Conference"などから吸い上げたものである)。

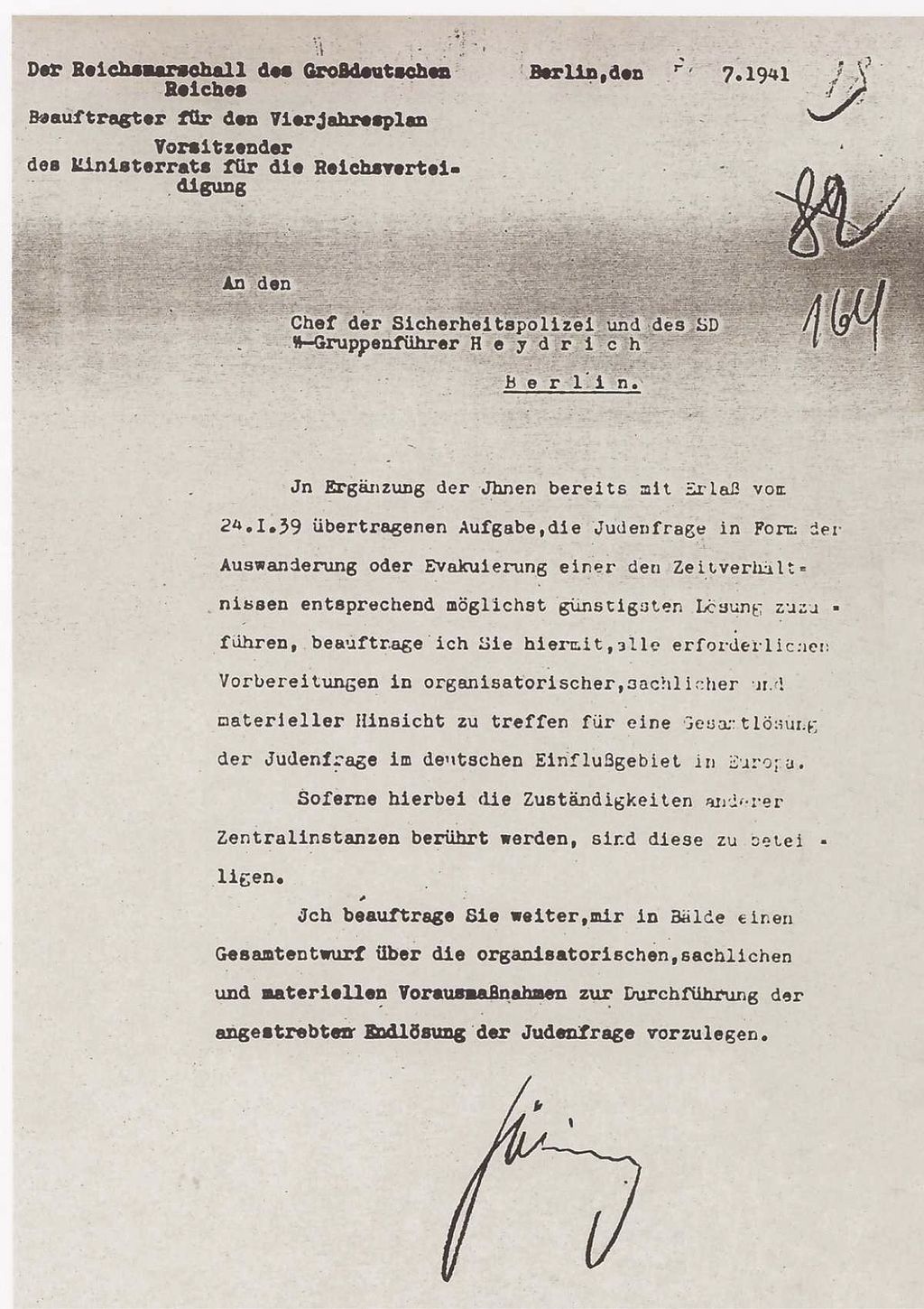

会議の前年の7月31日ハイドリッヒはゲーリングか

ら「ユダヤ人問題の最終的解 決」(ユダヤ人の絶滅政策)の委任(下記、手紙文書参照)を受け、この権限に基づき、ヴァンゼー会議を企画、翌年実現。

会議は1942年1月20日にベルリンの高級住宅地、ヴァンゼー湖畔にある 親衛隊の所有する邸宅で開催された。しかしながら、会議が開かれる以前からアイ ンザッツグルッペン(Einsatzgruppen) という部隊は占領下の東ヨーロッパやソ連においてヨーロッパユダヤ人を組織的に殺戮していた。ナチス政権は広大な占領地域に分散し居住 する多数のヨーロッパ・ユダヤ人を絶滅させるために必要な官僚組織の協調体制を確立できずにいた。官僚組織は異なる省庁に属し、それらはしばしば互いに競 合していたからである。よってナチス政権は「ホロコースト計画完遂の阻害要因は、各省庁がヨーロッパ・ユダヤ人の抹殺を必ずしも優先事項として取り扱わな かったことにある」と考えた。そこで、ヨーロッパユダヤ人の絶滅を優先事項とすることを再確認し、関係省庁の上層幹部に必要な権限を取り戻し、複雑に絡み 合う官僚組織の多くが最終的解決を共同して実行できるようにするためにヴァンゼー会議が開催された。会議主催者であり、かつ議長はヨーロッパ・ユダヤ人問 題の最終的解決を任務とする国家保安本部の事実上の長官職にあるラインハルト・ハイドリヒ親衛隊大将が務めた(→「ラインハルト・トリスタン・オイゲン・ハイドリヒとユダヤ人絶滅政策」)。

もう、すでにヨーロッパユダヤ人の絶滅を目的とする

こと

を示すヒトラーの演説があったが、ヴァンゼー会議がユダヤ人に対するナチス・ドイツの「ユダヤ人・ポーランド人・少数民族・精神障害者・政治犯・捕虜等の

絶滅」政策を理解する上で特別な地位を占めている理由としては、1)会議の

開催に関わる完全な文書記録と会議の議事録が戦争で失われなかったこと、2)会議の出席者がユダヤ人の追放や組織的殺害を実行するのに必要な主要省庁の上

層幹部だったこと、3)会議以降に大量移送や会議目的に適う絶滅収容所における収容者の死亡が加速したこと、4)会議の議事録がニュルンベルク裁判の尋問

や反対尋問において広く使用されたこと、があげられる。

出席者は以下の通りである。

|

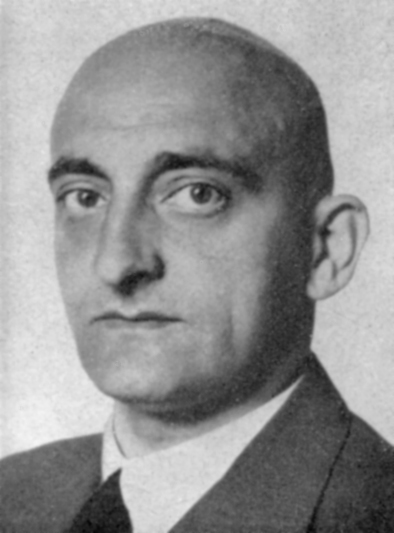

ラインハルト・ハイドリヒ親衛隊大将 |

Reinhard Tristan

Eugen Heydrich, 1904-1942 |

ラ

インハルト・トリスタン・オイゲン・ハイドリヒ(Reinhard Tristan Eugen Heydrich, 1904年3月7日 -

1942年6月4日)は、ナチス・ドイツの高官[4]。ナチス親衛隊大将および警察大将。ゲシュタポ長官および親衛隊諜報部(SD)長官。ドイツ海軍・空

軍軍人でもあり、軍人としての最終階級は空軍少佐、海軍中尉。国家保安本部(RSHA)の事実上の初代長官[注

2]。ドイツの政治警察権力を一手に掌握し、ハインリヒ・ヒムラーに次ぐ親衛隊の実力者となった。ユダヤ人問題の最終的解決計画の実質的な推進者であっ

た。その冷酷さから親衛隊の部下たちから「金髪の野獣(Die blonde

Bestie)」と渾名された[6]。戦時中にはベーメン・メーレン保護領(チェコ)の統治にあたっていたが、大英帝国政府およびチェコスロバキア亡命政

府が送りこんだチェコ人部隊により暗殺された(エンスラポイド作戦)(→「ラインハルト・トリスタン・オイゲ

ン・ハイドリヒとユダヤ人絶滅政策」) |

1 |

|

ハインリヒ・ミュラー、国家保安本部第

IV局(ゲシュタポ)局長、親衛隊中将 |

Heinrich Müller,

1904-1945 |

ハインリヒ・ミュラー(Heinrich

Müller、1900年4月28日 -

1945年5月?)は、ドイツの軍人、親衛隊員。ゲシュタポ局長として第二次世界大戦中のホロコーストの計画と遂行に主導的役割を果たした。最終階級は親

衛隊中将。 |

2 |

|

ゲルハルト・クロップファー、党官房法務

局長 |

Gerhard Klopfer, 1905-1987 | ゲ

ルハルト・クロップファー(Gerhard

Klopfer、1905年2月18日‐1987年1月29日)は、ナチス・ドイツの政治家。ナチ党官房長マルティン・ボルマンの補佐官、党官房法務局

長。1945年にベルリンの戦いが始まるとベルリンから逃亡した。戦後、戦犯として逮捕されたが、証拠不十分で釈放された。その後、ウルムで税務アドバイ

ザーとなった。彼はヴァンゼー会議の出席者の中で最も長生きし、1987年に死去。 |

3 |

|

フリードリヒ・ヴィルヘルム・クリツィン

ガー(Friedrich Wilhelm Kritzinger)、首相官房局長 |

Friedrich Wilhelm

Kritzinger, 1890-1947 |

Friedrich

Wilhelm Kritzinger, 1890年4月14日 -

1947年4月25日)は、ナチス・ドイツ時代のドイツの官僚、帝国首相府の国務長官である。ハンス・ランマースのもとで帝国首相府副長官を務め、ラン

マースの代理としてヴァンゼー会議にも出席した。1938年2月、クリンジンガーは帝国首相府に移され、B部門の責任者として、正式には常務理事となっ

た。1942年初頭、クリンジンガーは国務長官に昇進した。クリンジンガーは、「最終的解決」の方針を決定したヴァンゼー会議の参加者の一人であった。会

議の後、彼は総統府の職を辞任しようとしたが、「彼がいなければもっと悪くなる」という理由で辞任は拒否された[1]。歴史家の間では、彼がヴァンゼー議

定書に公然と声高に反対したのではないか、それが彼の辞任の理由だろうと推測されているが、その推測を支持または確認する正確な史料は存在しない

[citation needed]

ハンス・モムゼンは、クリツィンガーにはヴァンゼー会議をショッキングでも重大なものだとは思わなかった、と主張している[2]。クリッツィンガーは、

1946年、ヴァンゼー会議の生き残りメンバーとともに逮捕された。ニュルンベルク裁判の証人として、ナチス政権の残虐行為を恥じることを公言した。

1946年4月に釈放されたが、同年12月に再び逮捕される。健康上の理由でその後すぐに再び釈放され、しばらくして自然死した。 |

4 |

|

オットー・ホフマン、親衛隊人種及び移住

本部本部長、親衛隊中将 |

Otto Hofmann,

1896-1982 |

オッ

トー・ホフマン(Otto Hofmann、1896年3月16日 -

1982年12月31日)は、ナチス・ドイツ親衛隊(SS)の将軍。親衛隊の12ある本部の1つ親衛隊人種・移住本部(RuSHA)の本部長だった人

物。ヴァンゼー会議の出席者としても知られる。 1931年、ハインリッヒ・ヒムラーとリヒャルト・ヴァルター・ダレによって、SS人種移住本部(RuSHA)が設立された。1939年、ホフマンは雑誌 『バイオロジスト』の共同編集者となった。1940年7月から1943年4月までは、RuSHAの主任を務めていた。1940年7月から1943年4月ま でRuSHAの主任を務め、ポーランドとソビエト連邦の占領地の「ドイツ化」に参加した。これは、ナチス占領下の東部領土にドイツ人を再定住させ、それら の土地から先住民の家族を追い出すというものであった。 最終階級は親衛隊大将(SS-Gruppenführer)および武装親衛隊大将(General der Waffen-SS)および警察大将(General der Polizei)。1937年1月から親衛隊人種・ 移住本部(RuSHA)に 勤務。親衛隊上級地区「西方」(SS-Oberabschnitt "West")に人種専門家の将校として勤務した。1939年2月にRuSHAに戻り、人種審査部門の部長となる。さらに1939年8月から系図部門の部 長となる。1940年7月、親衛隊少将の時にギュンター・パンケに代わってRuSHAの本部長に就任。1943年4月20日まで在職した。この間の 1942年1月にはラインハルト・ハイドリヒの主宰したヴァンゼー会議に出席している。ホフマンは、人種選択のために占領地の住民に対して公式の人種テス トを実施する責任者であった。また、ポーランドの子供たちをドイツに拉致し、SS-親族監護(SS - kin care)の責任者でもあった。1942年1月20日のヴァンゼー会議では、いわゆる「ユダヤ人問題の最終的解決」のために出席している。1943年4 月、ホフマンは南西ドイツ(ヴュルテンベルク、バーデン、アルザス)のSSおよび警察指導者としてシュトゥットガルトに異動した。彼は地元の軍管区ヴィル スマニアの捕虜の指揮官であった。 戦後、ニュルンベルク継続裁判の1つ「RuSHA裁判(ドイツ語 版)」にかけられ、懲役25年の刑を受けた。しかし1954年には釈放された。1982年にバート・メルゲントハイムで死去した。 |

5 |

|

ゲオルク・ライプブラント、東部占領地省

局長 |

Georg Leibbrandt,

1899-1982 |

Georg

Leibbrandt, 1899年9月6日 - 1982年6月16日)は、ナチス・ドイツの官僚、外交官である。ナチス党の外交政策局 (APA)

と帝国占領下東方領土省 (RMfdbO)

において、ロシアに関する問題の専門家として外交政策の要職を占めた。両機関は、ナチスの思想家アルフレッド・ローゼンベルクが率いていた。ライプブラン

トは「ヴァンゼー会議」の参加者でもあった。戦後、ライプブラントに対する刑事訴訟が開始されたが、最終的に棄却された。 |

6 |

|

アルフレート・マイヤー、東部占領地省次

官・北ヴェストファーレン大管区指導者 |

Gustav Alfred

Julius Meyer, 1891-1945 |

グ

スタフ・アルフレート・ユリウス・マイヤー(ドイツ語: Gustav Alfred Julius Meyer、1891年10月5日 -

1945年4月11日)は、ナチス・ドイツの政治家である。1942年のヴァンゼー会議に出席した人物として知られる。独ソ戦が勃発すると、東部占領地域

大臣(Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete :

RMfdbO)の筆頭書記及び主席次官となった。1942年11月、マイヤーは占領地のノルウェーへ赴任したヨーゼフ・テアボーフェンに代わって第VI軍

管区(Wehrkreis

VI)の全国防衛委員長官に就任した。1945年4月11日、マイヤーはヘッシシュ・オルデンドルフ近郊で死体として発見された。死因は不明であるが、恐

らく敗戦を悟った上での自殺といわれている。 |

7 |

|

ヴィルヘルム・シュトゥッカート、内務省

次官 |

Wilhelm Stuckart,

1902-1953 |

ヴィ

ルヘルム・シュトゥッカート(ドイツ語: Wilhelm Stuckart、1902年11月16日 -

1953年11月15日)は、ドイツ国の法律家、政治家。ドイツ内務省次官。ヴァンゼー会議の出席者の一人。ナチス政権誕生後にはプロイセン文化省、ドイ

ツ教育省、そしてドイツ内務省に勤務した。1935年には反ユダヤ主義法「ニュルンベルク法」の作成に携わる。1936年には親衛隊大佐、ドイツ法律アカ

デミー会員、行政法委員会議長となり、1944年までに親衛隊大将となっている。第二次世界大戦後、ニュルンベルク継続裁判の一つ大臣裁判にかけられた。

懲役3年10カ月の判決を受けたが、すでにそれ以上の期間拘留されていたので判決後に釈放された。1953年10月にハノーファーの近くで「交通事故」に

あって死亡した。モサドによる暗殺だったといわれる。 |

8 |

|

マルティン・フランツ・ユリウス・ル

ター、外務省次官補 |

Martin Franz

Julius Luther, 1895-1945 |

マルティン・フランツ・ユリウス・ル

ター(Martin Franz Julius Luther, 1895年12月16日 -

1945年5月13日)は、ドイツの外交官。家具商人から国家社会主義労働者党の初期からのメンバーであると共に、ヨアヒム・フォン・リッベントロップの

個人的なアドバイザーとして勤め、「ユダヤ人問題の最終的解決」を決定したヴァンゼー会議に外務省を代表して参加した。戦争後期にはフランツ・ラーデマッ

ハーの支援によりリッベントロップに取って代わろうとするものの、逆に自らが失脚しザクセンハウゼン強制収容所に送られることになった。彼は1945年5

月にソ連軍によって解放されたが、すぐに心臓発作のため死亡した。 |

9 |

|

エーリヒ・ノイマン(Erich

Neumann)、四ヵ年計画省次官 |

Erich Neumann,

1892-1951 |

エー リヒ・ノイマンは、政治家。ノイマンはアドルフ・ヒトラーが政権を取った4ヶ月後の1933年5月にナチス党に入党した。1934年に親衛隊に入隊し、少 佐(シュトゥルムバンフューラー)に任官した[1][2]。1936年には4カ年計画全権大使室の外貨部長に任命された。1938年には次官に昇進し、ヘ ルマン・ゲーリングのドイツ経済の「アーリア化」についての会議に出席した。1942 年のヴァンゼー会議では、経済・労働・財政・食糧・輸送・軍需・弾薬の各省を代表して出席した。ノイマンは、戦争に不可欠な企業で働くユダヤ人労働者を当 分の間国外追放しないよう要請した。1942 年8月から1945年5月にかけて、ノイマンはドイツ・カリウム・シンジケートの総支配人であった。戦後1945年に連合国によって抑留・尋問されたが、 1948年に体調不良のため釈放された[1][2]。 一部の資料では同年の死とされているが[2]、ドイツ連邦公文書館は3年後の1951年3月23日にガルミッシュ・パルテンキルヘンで死亡したと記録して いる。 | 10 |

|

ルドルフ・ランゲ、ラトヴィア保安警察及

びSD司令官代理、親衛隊少佐 |

Rudolf Lange,

1910-1945 |

ルドルフ・ランゲ(Rudolf

Lange, 1910年4月18日 - 1945年2月23日)は、ナチス・ドイツ親衛隊 (SS)

の隊員。第二次世界大戦中、アインザッツグルッペンの指揮官となり、リガを中心にラトビアで大虐殺をおこなった。ラインハルト作戦を策定したヴァンゼー会

議の出席者の一人としても知られる。博士号を持つ。親衛隊での最終階級は親衛隊大佐 (SS-Standartenführer)。 |

11 |

|

ヨーゼフ・ビューラー、ポーランド総督府

次官 |

Josef Bühler,

1904-1948 |

バート・ヴァルトゼー(ドイツ語版)に

パン屋の12人の子供の一人として生まれる。家はカトリックだった。法学を学び、1932年に博士号を取得。国家社会主義ドイツ労働者党(ナチス党)の法

律アドバイザーのハンス・フランクの事務所で働く。後にニュルンベルク裁判で彼自身が証言したところによると1933年4月1日にナチ党員となったとい

う。ミュンヘン裁判所の監督官となる。1935年に弁護士地区責任者となる。ハンス・フランクがポーランド総督府の長官に任じられるとその次官となった。 1942年1月20日にヴァンゼー会議にポーランド総督府の代表として出席。戦後、ニュルンベルク裁判でハンス・フランクの弁護側証人として出廷。しかし フランクは死刑となった。またビューラーもこの後、ポーランドへ引き渡され、ポーランドの裁判所から人道に対する罪で死刑を宣告された。クラクフで処刑さ れた。 |

12 |

|

カール・エバーハルト・シェーンガルト、

ポーランド保安警察およびSD司令官、親衛隊上級大佐 |

Karl Eberhard

Schöngarth, 1903-1946 |

カール・エバーハルト・シェーンガルト

(ドイツ語: Karl Eberhard Schöngarth,

1903年4月22日‐1946年5月16日)は、ナチス・ドイツ親衛隊(SS)の将軍。最終階級は親衛隊少将。ザクセンのライプツィヒ出身。1922年

にアビトゥーアに合格したのち、エルフルト(Erfurt)のドイツ銀行に勤務した。また1922年に国家社会主義ドイツ労働者党(ナチス党)に入党(党

員番号43,870)。1923年のミュンヘン一揆に際して逮捕されたが、すぐに釈放された。ナチス党が解散されたため、この際に党を離れた。1924年

から銀行を辞めてライプツィヒ大学に入学し、法学を学んだ。1928年7月28日に法学博士号を取得した。1933年のナチス党の権力掌握後、ナチス党に

再度入党した(党員番号2,848,857)。また親衛隊員となった(隊員番号67,174)。 1933年から1935年にかけてビーレフェルト、ドルトムント、ミュンスターの州警察の指揮官となった。1936年からSD本部に配属された。1939 年にはザクセン州の保安警察監督官(Inspekteur der Sicherheitspolizei 略称IdS)となる。1941年にクラカウの保安警察及びSD司令官(Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD 略称BdS)に任じられる。1942年1月20日のヴァンゼー会議に保安警察とSDの代表として出席している。1943年7月に武装親衛隊の第4SS警察 装甲擲弾兵師団に配属された。1944年にはオランダ・ハーグの保安警察及びSD司令官となった。ドイツ敗戦後、ハーメルンに置かれたイギリスの裁判にか けられて死刑判決を受けた後、刑死した。 |

13 |

|

ローラント・フライスラー、司法省次官 |

Roland Freisler,

1893-1945 |

ローラント・フライスラー

(Roland Freisler、1893年10月30日 -

1945年2月3日)は、ドイツの法律家、裁判官。第二次世界大戦中、ナチス政権下のドイツにおける反ナチス活動家を裁く特別法廷「人民法廷(画

像リンク)」

の長官を務め、不法な見せしめ裁判で数千人に死刑判決を下した。人民法廷は、国家反逆罪の被告を裁くため1934年に設置されたもので、後に扱う刑法の範

囲が拡大されている。フライスラーの長官就任後、人民法廷の裁判における死刑判決の数が激増し、彼が担当した裁判の9割は死刑あるいは終身禁固刑判決で終

わっている。たいてい、判決は開廷前から決まっていた。彼の長官在任中に人民法廷は約5000件の死刑判決を下したが、うち2600件はフライスラー自身

が裁判長を兼任する第一小法廷が下したものである。この死刑判決の数は、人民法廷が設置された1934年から1945年の期間中、他の裁判長により下され

た死刑判決の合計よりも多い。1945年2月3日、ファビアン・フォン・シュラーブレンドルフに対する裁判中、裁判所がアメリカ軍の空襲に遭い、瓦礫の下

敷きとなったフライスラーは裁判所前の路上において死体で発見された[19][20]。発見された当時、フライスラーの死体はシュラーブレンドルフのファ

イルを抱えたままだったという。フライスラーの死亡を確認した医師は、フライスラーによって死刑判決を下された者の兄という皮肉なものだった。 |

14 |

|

アドルフ・アイヒマン、国家保安本部第IV局第IV部ユダヤ人担当課長、親

衛隊中佐 |

Adolf Otto

Eichmann, 1906-1962 |

アドルフ・オットー・アイ ヒマン(ドイツ語: Adolf Otto Eichmann[1]、1906年3月19日 - 1962年6月1日)は、ドイツの親衛隊隊員。最終階級は親衛隊中佐。ゲシュタポのユダヤ人移送局長官で、アウシュヴィッツ強制収容所 (収容所所長はルドルフ・フェルディナント・ヘス (=ルドルフ・へース)) へのユダヤ人大量移送に関わった[2]。「ユダヤ人問題の最終的解決」 (ホロコースト) に関与し、数百万人におよぶ強制収容所への移送に指揮的役割を担った。第二次世界大戦後はアルゼンチンで逃亡生活を送ったが、1960年にイスラエル諜報 特務庁 (モサド) によってイスラエルに連行された。1961年4月より人道に対する罪や戦争犯罪の責任などを問われて裁判にかけられ、同年12月に有罪、死刑判決が下さ れ、翌年5月に絞首刑に処された。 | 15 |

| ヴァ ンゼー会議 |

☆ドイツ語ウィキペディア:ヴァンゼー会議(Wannseekonferenz)

| Die Wannseekonferenz

war eine geheime Besprechung am 20. Januar 1942 in einer Villa am

Großen Wannsee in Berlin. Fünfzehn hochrangige Vertreter der

nationalsozialistischen Reichsregierung und der SS-Behörden kamen

zusammen, um unter dem Vorsitz des SS-Obergruppenführers Reinhard

Heydrich in seiner Funktion als Chef der Sicherheitspolizei (SiPo) und

des Sicherheitsdienstes des Reichsführers SS (SD) den begonnenen

Holocaust an den Juden im Detail zu organisieren und die Zusammenarbeit

der beteiligten Instanzen zu koordinieren. Entgegen verbreiteter Meinung war es nicht Hauptzweck der Konferenz, den Holocaust zu beschließen – diese Entscheidung war mit den seit dem Angriff auf die Sowjetunion (22. Juni 1941) stattfindenden Massenmorden in vom Deutschen Reich besetzten Gebieten faktisch schon gefallen –, sondern die Deportation der gesamten jüdischen Bevölkerung Europas zur Vernichtung in den Osten zu organisieren und die erforderliche Koordination sicherzustellen.[1] Die Teilnehmer legten den zeitlichen Ablauf für die weiteren Massentötungen fest, erweiterten die dafür vorgesehenen Opfergruppen zunehmend und einigten sich auf eine Zusammenarbeit unter der Leitung des Reichssicherheitshauptamts (RSHA), das Heydrich führte. Heydrich war von Hermann Göring am 31. Juli 1941 mit der Gesamtorganisation der „Endlösung der Judenfrage“ beauftragt worden. Im Dezember 1941 lud Heydrich zu der Konferenz ein, an der Staatssekretäre aus verschiedenen Reichsministerien und dem Generalgouvernement, ein Ministerialdirektor der Reichskanzlei sowie leitende Beamte des Hauptamtes Sicherheitspolizei, des Sicherheitsdienstes und der Parteikanzlei teilnahmen. Protokollant war der SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann, Heydrichs Referent für „Judenangelegenheiten“. Der erst nach dem Zweiten Weltkrieg geprägte Begriff „Wannseekonferenz“ ergab sich aus dem Tagungsort, dem Gästehaus der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes, Am Großen Wannsee 56/58. Die ehemalige Villa Marlier in Berlin-Wannsee war 1914/1915 nach Plänen von Paul Otto August Baumgarten erbaut worden. Heute ist das Haus eine Gedenkstätte für den Holocaust. |

ヴァンゼー会議は、1942年1月20日にベルリンのグロース・ヴァン

ゼーにある別荘で秘密裏に行われた会議だ。ナチス帝国政府およびSS当局の高官15人が、SS上級大将ラインハルト・ハイドリッヒが治安警察(SiPo)

および帝国保安局(SD)の長官として議長を務め、ユダヤ人に対するホロコーストの詳細な計画を立て、関係機関間の連携を調整するために集まった。 一般的な見解とは対照的に、この会議の主な目的はホロコーストを決定することではなかった(この決定は、ソ連侵攻(1941年6月22日)以降、ドイツ帝 国が占領した地域で行われた大量殺戮によって、事実上すでに下されていた)。その目的は、ヨーロッパのユダヤ人全体を東部に移送して絶滅させることを組織 化し、必要な調整を確保することであった。[1] 参加者たちは、さらなる大量殺戮のスケジュールを決定し、その対象となる犠牲者グループを徐々に拡大し、ハイドリッヒが指揮する帝国保安本部(RSHA) の指導の下での協力に合意した。 ヘイドリッヒは、1941年7月31日にヘルマン・ゲーリングから「ユダヤ人問題の最終解決」の全体的な組織化を任されていた。1941年12月、ヘイド リッヒは、帝国各省庁および総督府の次官、帝国首相府の事務次官、治安警察本部、治安局、党事務局の幹部を招いて会議を開催した。議事録は、ハイドリッヒ の「ユダヤ人問題」担当官であるSS大佐アドルフ・アイヒマンが担当した。 第二次世界大戦後に造語された「ヴァンゼー会議」という用語は、会議の開催地である治安警察および治安局のゲストハウス、Am Großen Wannsee 56/58 に由来している。ベルリン・ヴァンゼーにある旧ヴィラ・マーリアは、1914年から1915年にかけて、ポール・オットー・アウグスト・バウムガルテンの 設計により建設された。現在、この建物はホロコーストの記念館となっている。 |

| Vorgeschichte Nationalsozialistische „Judenpolitik“ Der Antisemitismus war einer der zentralen Bestandteile der nationalsozialistischen Ideologie, der die NS-Politik bestimmte. Schon in seinem Werk Mein Kampf propagierte Adolf Hitler Ideen, die auf die Ausrottung der Juden abzielten. Am 30. Januar 1939 hatte Hitler in einer Reichstagsrede erstmals „die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa“ für den Kriegsfall angekündigt. Darauf bezog sich Propagandaminister Joseph Goebbels in einem Artikel für Das Reich vom 16. Dezember 1941:[2] „Wir erleben gerade den Vollzug dieser Prophezeiung und es erfüllt sich am Judentum ein Schicksal, das zwar hart, aber mehr als verdient ist. Mitleid oder gar Bedauern ist da gänzlich unangebracht.“ 1942 kam Hitler öffentlich fünfmal auf seine Drohung und ihre Verwirklichung zu sprechen, zuletzt am 8. November 1942:[3] „Sie werden sich noch der Reichstagssitzung erinnern, in der ich erklärte: Wenn das Judentum sich etwa einbildet, einen internationalen Weltkrieg zur Ausrottung der europäischen Rassen herbeiführen zu können, dann wird das Ergebnis nicht die Ausrottung der europäischen Rassen, sondern die Ausrottung des Judentums in Europa sein. Sie haben mich immer als Propheten ausgelacht. Von denen, die damals lachten, lachen heute Unzählige nicht mehr, und die jetzt noch lachen, werden es vielleicht in einiger Zeit auch nicht mehr tun.“ Die beabsichtigten Ziele und Ergebnisse der nationalsozialistischen Politik gegenüber den Juden waren somit offensichtlich. Gleichwohl sind Einzelheiten des Entscheidungsprozesses, der letztlich zum Holocaust führte, nur unzureichend dokumentiert. Der genaue Ablauf dieses Prozesses innerhalb des NS-Regimes ist in vielen Details immer noch unklar und wird in der Holocaustforschung weiterhin intensiv diskutiert. |

前史 ナチスの「ユダヤ人政策」 反ユダヤ主義は、ナチスの政策を決定づけたナチスイデオロギーの中心的な要素の一つだった。アドルフ・ヒトラーは、その著書『我が闘争』の中で、ユダヤ人 の絶滅を目的とした思想をすでに宣伝していた。 1939年1月30日、ヒトラーは帝国議会での演説で、戦争が勃発した場合、「ヨーロッパにおけるユダヤ人種の絶滅」を初めて発表した。プロパガンダ大臣 ヨーゼフ・ゲッベルスは、1941年12月16日付の『Das Reich』誌の記事で、このことを次のように述べている。[2] 「我々は今、この予言が実現する瞬間を目の当たりにしている。ユダヤ人たちは、厳しいが、それ以上に当然の運命を遂げようとしている。同情や後悔はまった く場違いだ。」 1942年、ヒトラーは5回にわたって、その脅威とその実現について公に言及し、最後に言及したのは1942年11月8日のことだった。[3] 「君たちは、私が帝国議会で「ユダヤ教徒が、ヨーロッパの人種を根絶するための国際的な世界大戦を引き起こすことができると想像しているならば、その結果 はヨーロッパの人種の根絶ではなく、ヨーロッパにおけるユダヤ教徒の根絶となるだろう」と述べたことをまだ覚えているだろう。君たちはいつも私を預言者と して嘲笑してきた。当時笑っていた人々のうち、今日では無数の人々がもう笑っていない。そして、今でも笑っている人々も、おそらくしばらくすると笑わなく なるだろう。」 このように、ユダヤ人に対するナチス政策の意図された目標と結果は明らかであった。しかし、最終的にホロコーストにつながった意思決定プロセスの詳細は、 十分に文書化されていない。ナチス政権内部におけるこのプロセスの正確な流れは、多くの点で依然として不明確であり、ホロコースト研究において引き続き熱 く議論されている。 |

| Die Entscheidung zum Holocaust Zu den erhaltenen Dokumenten gehört der Auftrag Görings an Heydrich, einen „Gesamtentwurf“ bezüglich Kosten, Organisation und Durchführung für die „Endlösung der Judenfrage“ auszuarbeiten. Er erging am 31. Juli 1941, also fünf Wochen nach dem Angriff auf die Sowjetunion am 22. Juni, der Millionen von Juden erst in die Reichweite des nationalsozialistischen Regimes brachte.[4] In den ersten Monaten des Deutsch-Sowjetischen Krieges äußerten sich führende Funktionäre des NS-Regimes mehrmals in einer Weise, die auf den geplanten Völkermord schließen lässt. Dies gilt als Hinweis darauf, dass die endgültigen Entscheidungen, die zum Holocaust führten, im Herbst 1941 gefallen sein müssen. So versammelte Hitler am 12. Dezember 1941 die Reichs- und Gauleiter der NSDAP in seinen Privaträumen in der Reichskanzlei. Goebbels notierte darüber in seinem Tagebuch: „Bezüglich der Judenfrage ist der Führer entschlossen, reinen Tisch zu machen. […] Der Weltkrieg ist da, die Vernichtung des Judentums muss die notwendige Folge sein.“[5] Vier Tage später, am 16. Dezember 1941 veröffentlichte Goebbels den oben zitierten Artikel in Das Reich.[6] Manche Historiker sehen die Gauleitertagung bei Hitler am 12. Dezember als spätesten Termin an, an dem die Entscheidung zur systematischen Judenvernichtung gefallen ist.[7] Andere bezweifeln, dass es überhaupt einen bestimmten Zeitpunkt gab, an dem ein solcher Beschluss getroffen und ein entsprechender Führerbefehl dazu ausgegeben wurde. Dazu führen sie u. a. ein Zitat aus dem Protokoll der Wannseekonferenz an: An die Stelle der Nötigung zur Auswanderung sei „nach vorheriger Genehmigung durch den Führer die Evakuierung der Juden nach dem Osten“ als Lösungsmöglichkeit getreten. Ein förmlicher Beschluss zum Völkermord, der Ermordung aller Juden, sei damit nicht gegeben worden; Hitler habe sich ungern festgelegt und sei nur „Legitimierungsinstanz“ in einem noch stufenweise weiter fortschreitenden Radikalisierungsprozess gewesen, der durch lokale Initiativen, selbstverursachte vermeintliche Sachzwänge und eliminatorischen Antisemitismus kumulierte.[8] Die meisten Historiker folgern jedoch aus den Quellen, dass im Spätherbst 1941 ein entscheidender Schritt im Entscheidungsprozess zum Völkermord getan worden sei.[9] Damals zeichnete sich das Scheitern des Krieges gegen die Sowjetunion ab, der als Blitzkrieg begonnen worden war. Damit zerschlugen sich die letzten unausgereiften Pläne, die Juden weit in den Osten abschieben zu können, nachdem vorher schon die Umsiedlungsprojekte nach Nisko und Madagaskar als undurchführbar zu den Akten gelegt worden waren. Ein eindeutiger schriftlicher Befehl Hitlers zur Ermordung aller Juden im deutschen Einflussbereich wurde bisher nicht gefunden. Wahrscheinlich gab es keine derartige förmliche Anordnung. Auf mündliche Führerbefehle zur Judenvernichtung nehmen jedoch Briefe und Anordnungen hoher NS-Führer mehrfach Bezug. Diese Befehle waren offenbar meist stark verklausuliert; ebenso wie Heydrichs Befehle zu konkreten Massenmordaktionen. Was tatsächlich befohlen wurde, zeigte sich erst bei Umsetzung der Maßnahmen. Diese konnten aber nur mit Hitlers ausdrücklichem Einverständnis eingeleitet und vollzogen werden. In diesem Punkt stimmen alle Fachhistoriker bei allen sonst unterschiedlichen Deutungen überein.[10] Aufgrund der öffentlichen Äußerungen von Hitler, Goebbels, Himmler und anderen hochrangigen NS-Funktionären konnte jeder Befehlshaber – etwa der SD-Einsatzkommandos – dieses Einverständnis bei Mordaktionen gegen Juden voraussetzen. |

ホロコーストの決定 保存されている文書の中には、ゲーリングがハイドリッヒに「ユダヤ人問題の最終解決」に関する費用、組織、実施に関する「総合草案」を作成するよう指示し た文書がある。これは1941年7月31日、つまり6月22日のソ連侵攻から5週間後に発せられたもので、この侵攻によって何百万人ものユダヤ人がナチス 政権の支配下に入った。[4] 独ソ戦争の最初の数ヶ月、ナチス政権の幹部は、計画的な大量虐殺をほのめかす発言を何度か行った。これは、ホロコーストにつながる最終的な決定が1941 年秋に行われたことを示唆している。1941年12月12日、ヒトラーは、帝国首相官邸の私室にて、NSDAPの帝国指導者とガウ指導者を招集した。ゲッ ベルスは、そのことを日記に次のように記している。 「ユダヤ人問題に関しては、総統は、一掃することを決意している。[…] 世界大戦が勃発した以上、ユダヤ人の絶滅は必然の結果である」[5] その4日後の1941年12月16日、ゲッベルスは上記の文章を『Das Reich』紙に掲載した[6]。 一部の歴史家は、12月12日にヒトラーが主催したガウライター会議が、ユダヤ人を組織的に絶滅させる決定が下された最も遅い時期だと見ている[7]。一 方、そのような決定がなされ、それに応じた総統命令が出された特定の時点があったこと自体を疑う歴史家もいる。彼らは、ヴァンゼー会議の議事録からの引用 などをその根拠として挙げている。移住の強要に代わり、「総統の事前承認を得た上で、ユダヤ人を東部へ避難させる」ことが解決策として提案されたという。 したがって、すべてのユダヤ人を殺害するという、ジェノサイドに関する正式な決定は下されなかった。ヒトラーは決定を下すことを嫌がり、地域レベルの取り 組み、自ら招いたと思われる現実的な制約、そして排除的な反ユダヤ主義によって積み上げられた、段階的に進行する過激化の過程において、「正当化の権威」 にすぎなかった。[8] しかし、ほとんどの歴史家は、1941年晩秋に、ジェノサイドの決定プロセスにおいて決定的な一歩が踏み出されたと、資料から結論付けている。[9] 当時、電撃戦として始まったソ連との戦争の敗北が明らかになりつつあった。これにより、ユダヤ人を極東に追放するという、まだ熟考されていない最後の計画 も打ち砕かれた。その前に、ニスコとマダガスカルへの移住計画は実行不可能として棚上げにされていた。 ドイツの影響力下にあるすべてのユダヤ人を殺害するよう、ヒトラーが明確に文書で命令したものは、これまで発見されていない。おそらく、そのような正式な 命令は存在しなかったのだろう。しかし、ユダヤ人絶滅に関する口頭での指導者の命令については、ナチス高官の手紙や指示に何度も言及がある。これらの命令 は、ほとんどの場合、ヘイドリッヒの具体的な大量殺戮作戦に関する命令と同様、明らかに非常に曖昧な表現で書かれていた。実際に何が命令されたかは、その 措置が実行されて初めて明らかになった。しかし、これらの措置は、ヒトラーの明示的な同意があって初めて開始され、実行された。この点については、専門家 の歴史家たちは、その他の解釈はそれぞれ異なるものの、一致している[10]。ヒトラー、ゲッベルス、ヒムラー、その他のナチス高官たちの公的な発言か ら、SD 特別行動部隊などの指揮官たちは、ユダヤ人虐殺作戦について、この同意が当然あるものと見なすことができた。 |

| Deportationen und Massenmorde

bis Ende 1941 Das nationalsozialistische Vorgehen gegen die Juden radikalisierte sich seit 1933 über Ausgrenzung, Entrechtung, erzwungene Auswanderung, physische Verfolgung und Enteignung. Seit Kriegsbeginn kamen Ghettoisierung, Deportationen und Massenmorde in militärisch besetzten Gebieten Ost- und Südosteuropas hinzu. Diese Schritte erfolgten jedoch nicht überall chronologisch und geplant nacheinander, sondern teilweise in ständigem Wechsel und manchmal chaotisch nebeneinander. Mit dem Überfall auf Polen 1939 begannen Massenmorde an Zivilisten in Polen. Eine „zur besonderen Verfügung“ gebildete Einsatzgruppe unter Udo von Woyrsch erschoss bis Jahresende etwa 7000 Juden,[11][12] erfuhr dafür aber starke Kritik einiger Armeebefehlshaber, wie z. B. des Oberbefehlshabers im Generalgouvernement, Johannes Blaskowitz. Der Historiker Hans Mommsen deutete diese Morde im Jahr 2002 als noch planlose Einzelinitiativen.[13] Seit dem 22. Juni 1941 erschossen vier im Mai aufgestellte Einsatzgruppen systematisch und in großem Umfang Staatsfunktionäre, Partisanen und – bevorzugt jüdische – „Geiseln“ hinter der gesamten Ostfront der deutschen Wehrmacht. Teils mit ihnen, teils ohne sie ermordeten im selben Gebiet Einheiten der Ordnungspolizei und der Waffen-SS unter Hans-Adolf Prützmann, Erich von dem Bach-Zelewski und Friedrich Jeckeln Juden in großer Zahl.[14] Mit dem Massaker von Kamenez-Podolsk an ungarischen und ukrainischen Juden Ende August 1941 betrafen Massenerschießungen erstmals Zehntausende und erreichten damit eine neue Dimension. Das Massaker von Babyn Jar im September/Anfang Oktober 1941, bei dem mehr als 33.000 jüdische Bewohner Kiews ermordet wurden, ist die bekannteste derartige Massenerschießung. Die Massenmorde liefen immer stärker auf eine unterschiedslose Ermordung aller Juden zu. In den von den Nationalsozialisten eingerichteten, überfüllten Ghettos starben täglich Juden an Unterernährung, Infektionskrankheiten und willkürlicher Gewalt ihrer Bewacher. Auch die „Vernichtung durch Zwangsarbeit“, die das Konferenzprotokoll als Methode der „Endlösung“ nannte, fand schon statt: etwa beim Bau einer wichtigen „Durchgangsstraße IV“ von Lemberg in die Ukraine.[15] Im Oktober begannen Massendeportationen deutscher Juden aus dem Reichsgebiet. Auf Befehl Himmlers vom 18. September, unterzeichnet von Kurt Daluege, wurden bis zum 4. November 20.000 Juden und 5000 „Zigeuner“ nach Łódź deportiert.[16] Am 23. Oktober 1941 verbot Himmler allen Juden im deutschen Einflussbereich die Auswanderung.[17] „Auf Wunsch des Führers“ sollte bei Riga ein weiteres großes Konzentrationslager errichtet werden.[18] Am 8. November 1941 erfuhr Hinrich Lohse, Reichskommissar für das besetzte Baltikum, dass je 25.000 „Reichs- und Protektoratsjuden“ nach Minsk und Riga deportiert werden sollten. Um letztere unterzubringen, ließ Jeckeln auf persönlichen Befehl Himmlers vom 29. November bis 1. Dezember sowie am 8. und 9. Dezember 1941 insgesamt 27.800 Bewohner des Rigaer Ghettos erschießen.[19][20] Unter den Opfern waren auch der erste Transport von 1053 Berliner Juden, die am 30. November sofort nach ihrer Ankunft erschossen wurden. Himmlers Veto dagegen vom selben Tag kam zu spät. Der Historiker Raul Hilberg vermutet, dass es ohnehin nur zu erwartende Proteste Lohses beschwichtigen sollte.[20] Nach Deutung von Dieter Pohl fürchtete Himmler, ausbleibende Nachrichten der Deportierten würden in Deutschland rasch zu Gerüchten über ihre Liquidierung führen.[21] Am 25. und 29. November wurden bei Kaunas 5000 eigentlich für Riga bestimmte Juden aus dem Reich und dem Protektorat erschossen.[22] Das Vernichtungslager Belzec war seit November 1941 im Bau; dessen erste Gaskammern von geringer Kapazität waren zur Ermordung arbeitsunfähiger Juden vorgesehen. Auch für das Vernichtungslager Sobibor und das KZ Majdanek im Distrikt Lublin begannen die Bauvorbereitungen. Seit Anfang Dezember 1941 wurden in Kulmhof (Chelmno) Gaswagen zur Tötung von Juden eingesetzt. Darüber verfügten mittlerweile alle vier Einsatzgruppen. Bis zur Einberufung der Wannseekonferenz hatten die Mörder mit Hitlers Zustimmung rund 900.000 Juden aus Deutschland, Polen und der Sowjetunion in den von der Wehrmacht besetzten Gebieten umgebracht.[23] Nun sollte als letzte Eskalationsstufe die systematische Ermordung aller Juden im deutschen Einflussbereich organisiert werden. |

1941年末までの強制送還と大量殺戮 1933年以降、ナチスによるユダヤ人に対する弾圧は、排除、権利の剥奪、強制移住、身体的迫害、財産没収など、ますます過激化していった。戦争開始後 は、東ヨーロッパおよび南東ヨーロッパの軍事占領地域において、ゲットー化、強制送還、大量殺戮も加わった。しかし、これらの措置は、すべての地域で時系 列的に計画的に実施されたわけではなく、一部では絶えず変化し、時には無秩序に並行して実施された。 1939年のポーランド侵攻に伴い、ポーランドの民間人に対する大量殺戮が始まった。ウド・フォン・ヴォイルシュ指揮下の「特別処分」のために結成された 作戦部隊は、年末までに約7000人のユダヤ人を銃殺したが、 [11][12] しかし、この行為は、総督府の最高司令官ヨハネス・ブラスコヴィッツなど、一部の軍司令官から強い批判を受けた。歴史家のハンス・モムゼンは、2002年 に、これらの殺害は、まだ計画性のない個別の行動であったと解釈した。[13] 1941年6月22日以降、5月に結成された4つの特別行動部隊が、ドイツ国防軍の前線全域で、国家公務員、パルチザン、そして主にユダヤ人の「人質」 を、組織的かつ大規模に銃殺した。同じ地域では、ハンス・アドルフ・プルッツマン、エーリッヒ・フォン・デム・バッハ=ツェレフスキ、フリードリッヒ・ イェッケルン率いる治安警察と武装親衛隊の部隊が、彼らと協力したり、あるいは単独で、多数のユダヤ人を殺害した[14]。1941年8月末、カメネツ= ポドルスクでハンガリー人およびウクライナ人ユダヤ人が虐殺され、初めて数万人規模の大量銃殺が行われ、その規模は新たな次元に達した。1941年9月か ら10月初旬にかけて、キエフの33,000人以上のユダヤ人住民が殺害されたバビ・ヤール虐殺は、この種の大量銃殺の中で最も有名なものだ。大量殺戮 は、すべてのユダヤ人を無差別に殺害する方向にますます向かっていった。 ナチスによって設置された過密状態のゲットーでは、ユダヤ人たちは栄養失調、感染症、そして看守たちによる恣意的な暴力によって毎日死んでいった。会議議 事録が「最終解決策」の方法として挙げた「強制労働による絶滅」も、すでに実施されていた。例えば、リヴィウからウクライナへの重要な「幹線道路 IV」の建設などがそれだ。[15] 10 月、ドイツ領土からのドイツ系ユダヤ人の大量追放が始まった。9月18日にヒムラーが命じ、クルト・ダルエゲが署名した命令により、11月4日までに2万 人のユダヤ人と5000人の「ジプシー」がウッチに強制移送された[16]。1941年10月23日、ヒムラーはドイツの影響力下にあるすべてのユダヤ人 の移住を禁止した[17]。 「総統の指示により」、リガ近郊にさらに大規模な強制収容所が建設される予定だった。[18] 1941年11月8日、占領下のバルト三国担当帝国委員ヒンリッヒ・ローゼは、25,000人の「帝国および保護領のユダヤ人」がミンスクとリガにそれぞ れ移送される予定であることを知った。後者を収容するため、イェッケルンは、ヒムラーの個人的な命令により、1941年11月29日から12月1日まで、 および12月8日と9日に、リガのゲットーの住民27,800人を銃殺した。[19][20] 供犠の中には、11月30日に到着後すぐに銃殺された、ベルリンのユダヤ人1053人からなる最初の移送者も含まれていた。同日にヒムラーが拒否権を行使 したが、それは遅すぎた。歴史家のラウル・ヒルバーグは、それはとにかく予想された抗議を鎮めるためのものだったと推測している。[20] ディーター・ポール(Dieter Pohl)の解釈によれば、ヒムラーは、強制送還された者たちからの連絡が途絶えた場合、ドイツ国内で彼らが殺害されたという噂がすぐに広まることを恐れ ていた。[21] 11月25日と29日、カウナス(Kaunas)で、リガ行きだった帝国および保護領出身のユダヤ人5000人が銃殺された。[22] ベルゼク絶滅収容所は1941年11月から建設が始まっており、その最初のガス室は収容能力が少なく、労働能力のないユダヤ人を殺害するために設計されて いた。ソビボル絶滅収容所とルブリン地区にあるマジャンネク強制収容所の建設準備も始まった。1941年12月初旬から、クルムホフ(ヘルムノ)では、ユ ダヤ人を殺害するためにガス車が使われるようになった。その頃には、4つの作戦部隊すべてがガス車を利用できる状態になっていた。 ヴァンゼー会議が招集されるまでに、ヒトラーの承認を得て、殺人者たちはドイツ、ポーランド、ソ連から、ドイツ国防軍が占領した地域に住む約90万人のユ ダヤ人を殺害していた[23]。そして、最後のエスカレーション段階として、ドイツの影響力下にある地域に住むすべてのユダヤ人を組織的に殺害することに なった。 |

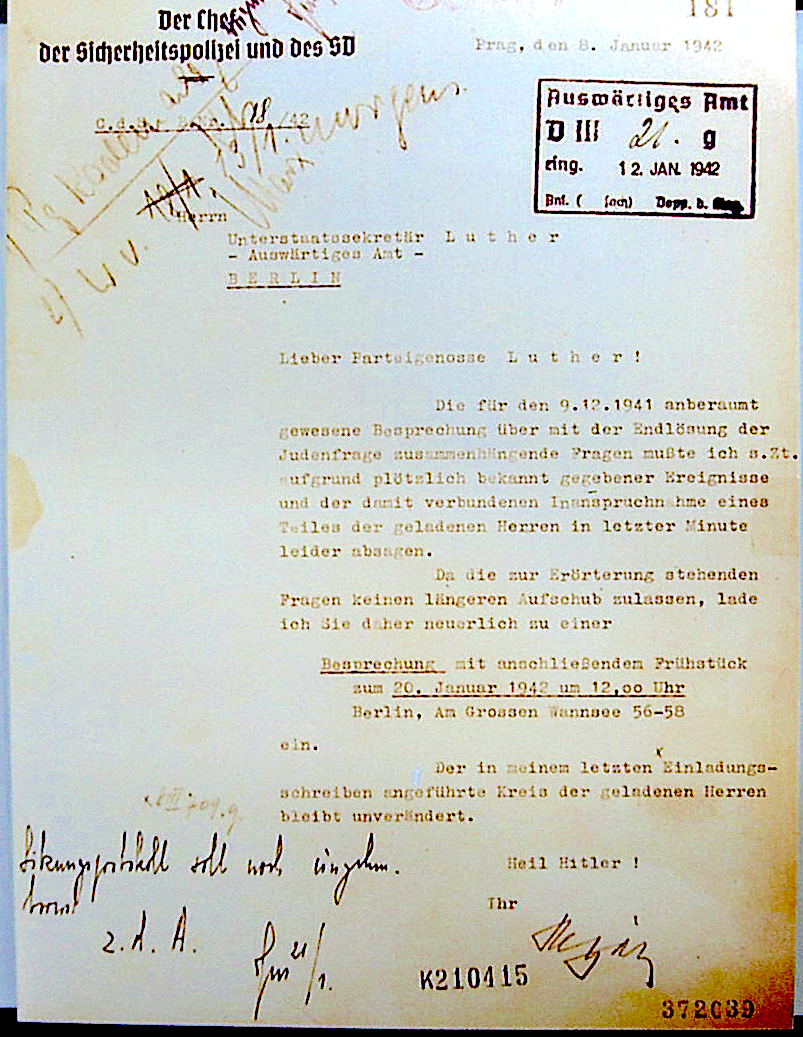

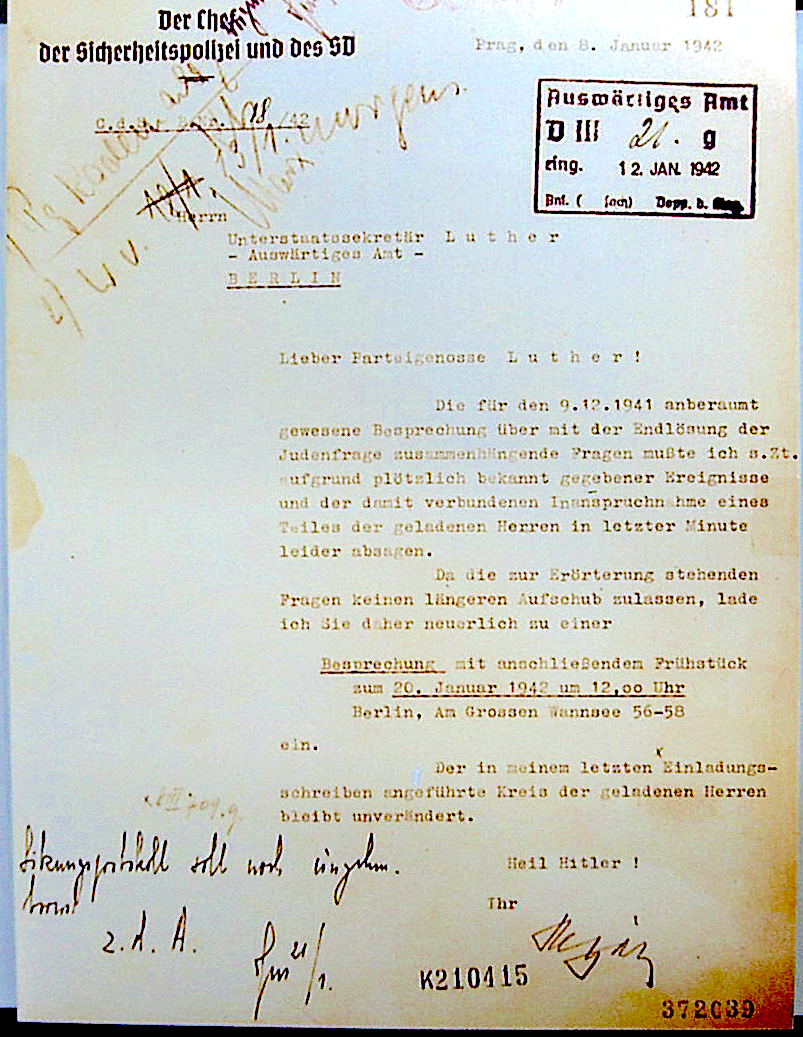

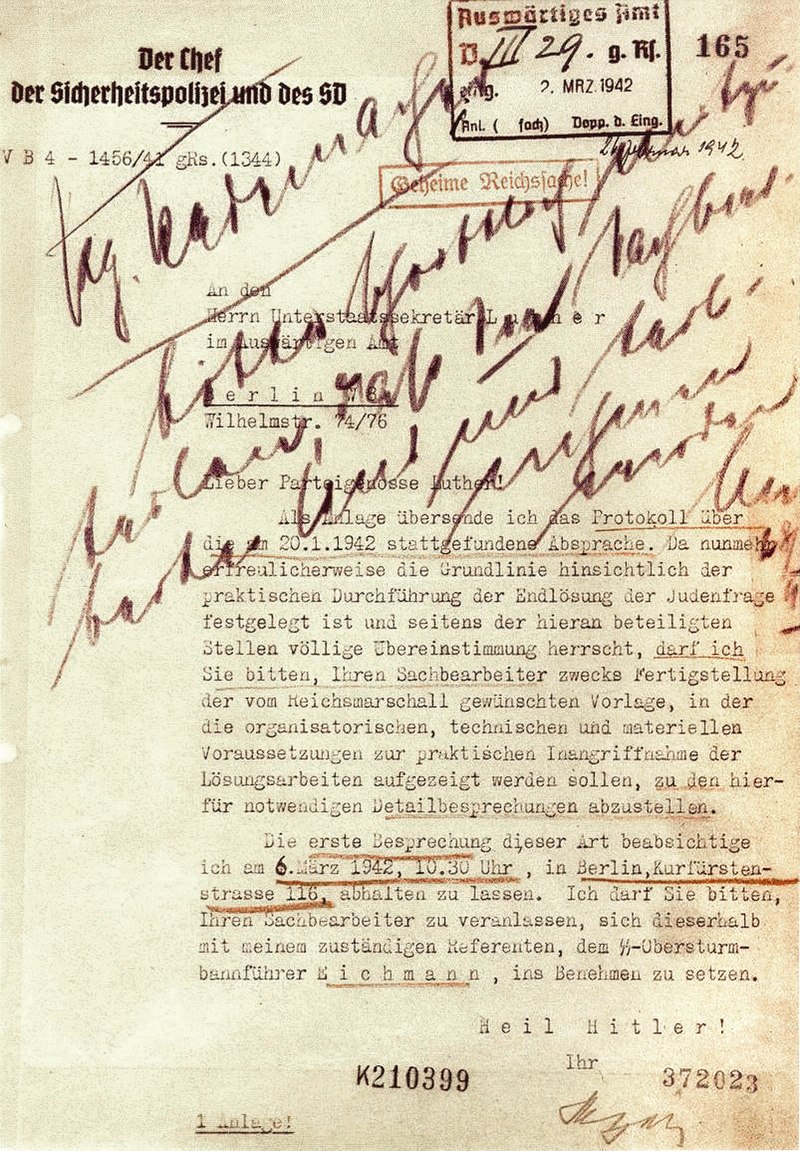

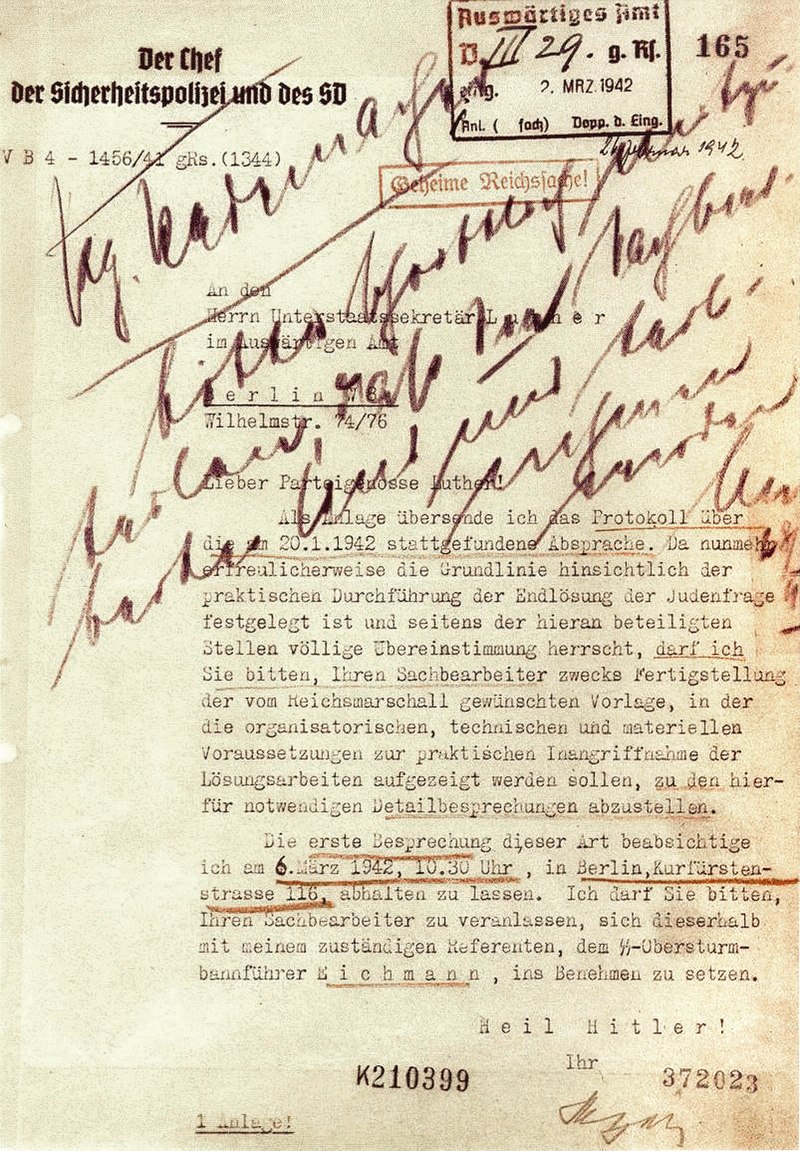

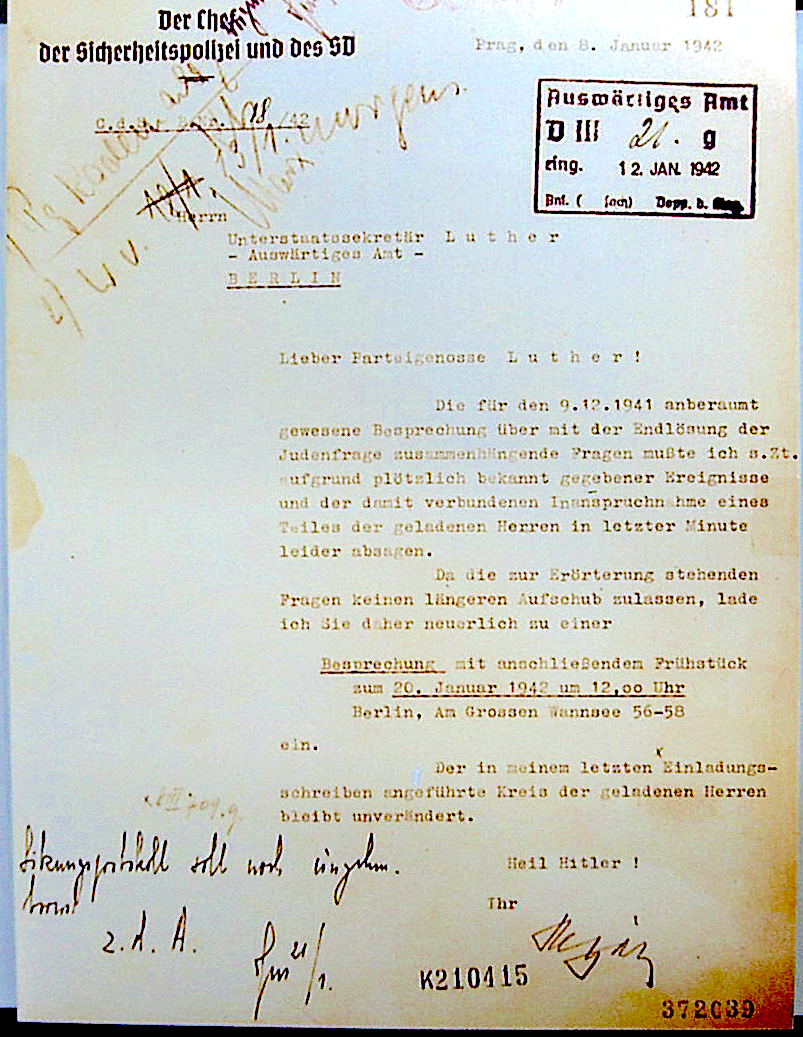

Konferenzvorbereitungen Heydrich lädt am 8. Januar 1942 Unterstaatssekretär Luther für den 20. Januar 1942 ein. Die Wannseekonferenz war ursprünglich für den 9. Dezember 1941 um 12 Uhr in der Dienststelle der Internationalen Kriminalpolizeilichen Kommission (IKPK), Am Kleinen Wannsee Nr. 16, anberaumt worden.[24] Seit August 1940 fungierte Heydrich als Vorsitzender der IKPK. Einige Tage später korrigierte Heydrichs Büro den Besprechungsort zum Gästehaus der Sicherheitspolizei und des SD, Am Großen Wannsee 56–58. Heydrichs Einladung zu einer „Besprechung mit anschließendem Frühstück“ verschickte Adolf Eichmann am 29. November. Er hob die „außerordentliche Bedeutung“ einer Gesamtlösung der Judenfrage hervor und legte das Ermächtigungsschreiben Görings an Heydrich vom 31. Juli bei. Zudem bestätigte er, dass Juden aus dem Reichsgebiet, Böhmen und Mähren seit 15. Oktober 1941 „evakuiert“ würden, also die Deportationen längst liefen. Eichmann war als Leiter des Gestaporeferats IV B 4 unter anderem für „Juden- und Räumungsangelegenheiten“ zuständig und organisierte später die meisten Deportationen von Juden aus Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Ungarn und anderen besetzten Gebieten in die Arbeits- und Vernichtungslager. Er lieferte Heydrich auch Vorlagen und Zahlenmaterial für sein Einleitungsreferat und fertigte das Protokoll über die Konferenz an. Auch andere NS-Ministerien bereiteten die Zusammenkunft vor. Am 8. Dezember erhielt Unterstaatssekretär Martin Luther eine Zusammenstellung der „Wünsche und Ideen des Auswärtigen Amtes zu der vorgesehenen Gesamtlösung der Judenfrage in Europa“. Diese empfahl die Abschiebung aller im Deutschen Reich ansässigen Juden deutscher Staatsangehörigkeit sowie die der serbischen, staatenlosen und von Ungarn übergebenen Juden. Den Regierungen in Rumänien, Kroatien, Bulgarien, Ungarn und der Slowakei solle die Abschiebung der in ihren Ländern ansässigen Juden nach dem Osten angeboten werden. Ferner solle auf alle Regierungen Europas Druck ausgeübt werden, Judengesetze nach dem Vorbild der Nürnberger Gesetze zu erlassen.[25] Nach Japans Angriff auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 lud Hitler den Reichstag für den 9. Dezember ein, um dort die Kriegserklärung gegen die USA zu verkünden. Einige der zur Wannseekonferenz Eingeladenen und auch Heydrich selbst waren Reichstagsmitglieder; daher ließ Heydrich die Konferenz kurzfristig absagen.[26] Ein Gesprächsvermerk, der von einer Verschiebung „wegen der Reichstagssitzung“ sprach, bestätigt seinen Absagegrund.[27] Am 8. Januar 1942 ließ er neue Einladungen zum 20. Januar 1942 verschicken.[28] Bis dahin wurden bereits wichtige Vorentscheidungen über einzelne auf der Konferenz besprochene Punkte getroffen. Hinrich Lohse hatte Georg Leibbrandt in einem Schreiben an das Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete (RMfdbO) „Betreff: Judenexekutionen“ am 15. November 1941 angefragt: „Soll dieses ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht und wirtschaftliche Interessen (z. B. der Wehrmacht an Facharbeitern in Rüstungsbetrieben) geschehen? Selbstverständlich ist die Reinigung des Ostlandes von Juden eine vordringliche Aufgabe; ihre Lösung muss aber mit den Notwendigkeiten der Kriegswirtschaft in Einklang gebracht werden. Weder aus den Anordnungen zur Judenfrage in der ‚braunen Mappe‘ noch aus anderen Erlassen konnte ich bisher eine solche Weisung entnehmen.“[29] Otto Bräutigam vom RMfdbO antwortete am 18. Dezember 1941: „In der Judenfrage dürfte inzwischen durch mündliche Besprechungen Klarheit geschaffen sein. Wirtschaftliche Belange sollen bei der Regelung des Problems grundsätzlich unberücksichtigt bleiben. Im Übrigen wird gebeten, auftauchende Fragen unmittelbar mit dem höheren SS- und Polizeiführer zu regeln. Im Auftrag gez. Bräutigam.“[30] Hans Frank sprach am 16. Dezember 1941 bei einer Regierungssitzung von der Absicht, das Generalgouvernement „judenfrei“ zu machen, und wies dabei auf die anstehende „große Besprechung in Berlin“ bei Heydrich hin.[31] Ungeklärt ist, warum die Konferenz um ganze sechs Wochen verschoben wurde. Der Historiker Christian Gerlach deutet Hitlers Erklärung vom 12. Dezember 1941, die Judenvernichtung müsse notwendige Folge des nun eingetretenen Weltkriegs sein, als Entscheidung zum Holocaust. Damit habe sich eine neue Lage ergeben, die grundlegende Änderungen der von Heydrich vorzuschlagenden Pläne erfordert habe.[32] Diese Deutung wird nur von wenigen Fachhistorikern geteilt. |

会議の準備 1942年1月8日、ハイドリッヒはルター次官を1942年1月20日に招待した。 ヴァンゼー会議は、当初、1941年12月9日12時に、国際刑事警察委員会(IKPK)の事務所(住所:Am Kleinen Wannsee Nr. 16)で開催される予定だった。[24] 1940年8月以来、ハイドリッヒはIKPKの議長を務めていた。数日後、ハイドリッヒの事務所は会議の場所を、保安警察およびSDのゲストハウス(住 所:Am Großen Wannsee 56–58)に変更した。11月29日、アドルフ・アイヒマンは「会議とそれに続く朝食会」への招待状をハイドリッヒに送った。彼は、ユダヤ人問題の「包 括的解決」の「並外れた重要性」を強調し、7月31日付のゲーリングからハイドリッヒへの授権書を添付した。さらに、1941年10月15日より、帝国 領、ボヘミア、モラヴィアからユダヤ人が「避難」されている、つまり、強制送還がすでに始まっていることを確認した。アイヒマンは、ゲシュタポのIV B 4部門の長として、「ユダヤ人および避難問題」などを担当し、後にドイツ、フランス、オランダ、ハンガリー、その他の占領地域から、労働収容所および絶滅 収容所へのユダヤ人の移送の大部分を組織した。また、ハイドリッヒの開会の挨拶の草案や資料も提供し、会議の議事録を作成した。 他のナチス省庁もこの会議の準備を行った。12月8日、次官のマルティン・ルターは、「ヨーロッパにおけるユダヤ人問題の包括的解決に関する外務省の要望 と構想」のまとめを受け取った。この文書は、ドイツ帝国に居住するドイツ国籍のユダヤ人、およびセルビア人、無国籍者、ハンガリーから引き渡されたユダヤ 人のすべてを追放することを推奨していた。ルーマニア、クロアチア、ブルガリア、ハンガリー、スロバキアの政府には、自国に居住するユダヤ人を東部へ追放 することを提案すべきだ。さらに、ヨーロッパのすべての政府に対して、ニュルンベルク法に倣ったユダヤ人法を制定するよう圧力をかけるべきだ。[25] 1941年12月7日に日本が真珠湾を攻撃した後、ヒトラーは12月9日に帝国議会を招集し、米国に対する宣戦布告を行う予定だった。ヴァンゼー会議に招 待された者の中には、ハイドリッヒ自身も含め、帝国議会議員も数人いたため、ハイドリッヒは会議を急遽中止した。[26] 「帝国議会のため」の延期について述べた会議のメモは、彼のキャンセル理由を確認している。[27] 1942年1月8日、彼は1942年1月20日に新たな招待状を送った。[28] それまでに、会議で議論された個々の項目について、重要な予備決定がすでに下されていた。ヒンリッヒ・ローゼは、1941年11月15日に、占領東部地域 省(RMfdbO)宛てに「件名:ユダヤ人処刑」と題した書簡で、ゲオルク・ライブランドに次のように質問していた。 「これは、年齢や性別、経済的利益(例えば、軍需工場における熟練労働者に対する国防軍の利益)を考慮せずに実施されるべきか?もちろん、東部地域からユ ダヤ人を排除することは喫緊の課題だが、その解決は戦争経済上の必要性と調和しなければならない。これまでのところ、『茶色のファイル』にあるユダヤ人問 題に関する指示も、その他の法令も、そのような指示は含まれていない」[29] RMfdbO のオットー・ブライティガムは 1941 年 12 月 18 日、次のように回答している。「ユダヤ人問題については、口頭での協議により、すでに明確になっているはずだ。この問題の解決にあたっては、経済的な利益 は基本的に考慮すべきではない。なお、問題が生じた場合は、上級 SS および警察の指導者に直接相談するようお願いする。代理人 署名 ブライティガム」[30] 1941年12月16日、ハンス・フランクは政府会議で、総督府を「ユダヤ人のいない」場所にする意向について述べ、ハイドリッヒによる「ベルリンでの重 要な協議」が間もなく行われることを指摘した。[31] 会議が6週間も延期された理由は不明である。歴史家クリスチャン・ゲルラッハは、1941年12月12日のヒトラーの声明、すなわち、ユダヤ人絶滅は、今 や勃発した世界大戦の結果として必然である、という声明を、ホロコーストの決定と解釈している。これにより、新たな状況が生まれ、ハイドリッヒが提案する 計画に根本的な変更が必要となったという。[32] この解釈は、ごく少数の専門歴史家しか共有していない。 |

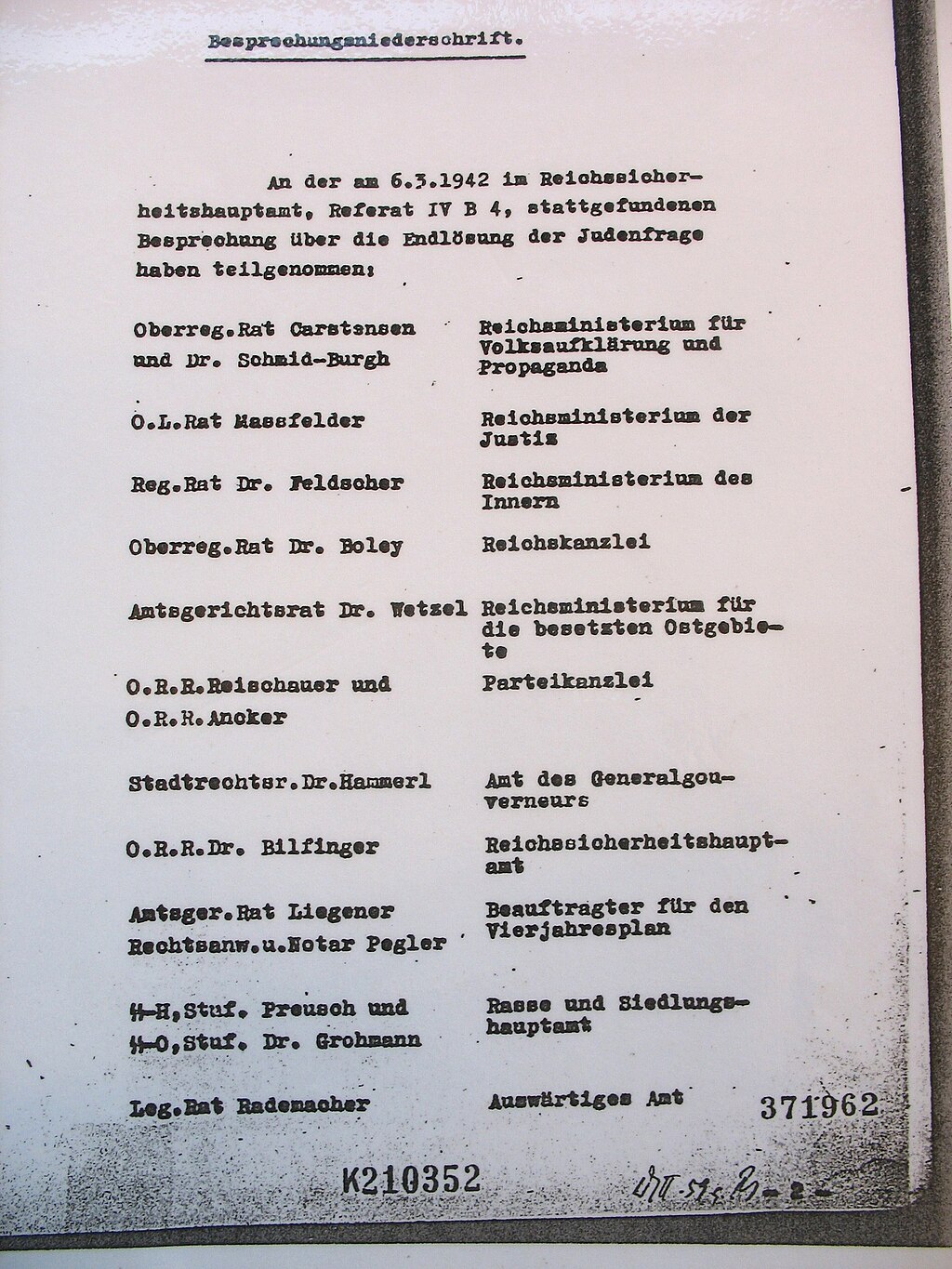

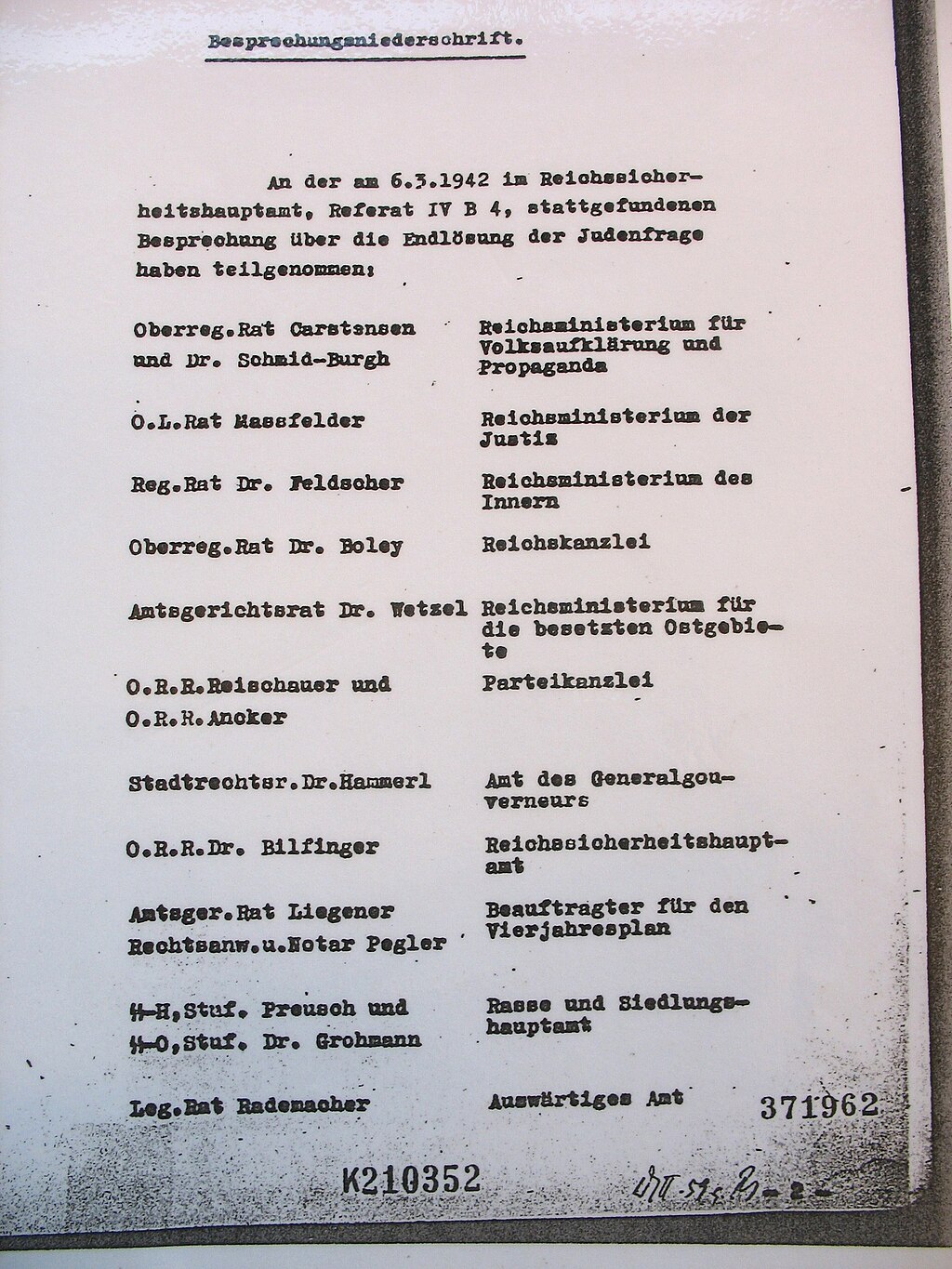

| Die Konferenz Teilnehmer  Wannseeprotokoll: Das erste Blatt der Teilnehmerliste Auf Einladung Heydrichs nahmen 15 Personen an der Konferenz teil: Angehörige der SS, die den Massenmord organisatorisch und praktisch bereits begonnen hatten, sowie hochrangige Vertreter der NSDAP, der Zivilverwaltung in den besetzten Gebieten Polens und der Sowjetunion und einiger Reichsministerien:[33] Reinhard Heydrich (SS-Obergruppenführer, Hauptredner und Vorsitz) Adolf Eichmann (SS-Obersturmbannführer, Protokollführer) Josef Bühler (Staatssekretär im Amt des Generalgouverneurs in Krakau) Roland Freisler (Staatssekretär im Reichsjustizministerium, später Präsident des Volksgerichtshofs) Otto Hofmann (SS-Gruppenführer, Chef des Rasse- und Siedlungshauptamtes der SS) Gerhard Klopfer (SS-Oberführer, Ministerialdirektor in der Parteikanzlei der NSDAP, Leiter der Staatsrechtlichen Abteilung III) Friedrich Wilhelm Kritzinger (Ministerialdirektor in der Reichskanzlei) Rudolf Lange (SS-Sturmbannführer, Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD für Lettland in Vertretung seines Befehlshabers Walter Stahlecker) Georg Leibbrandt (Reichsamtsleiter, Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete) Martin Luther (Unterstaatssekretär im Auswärtigen Amt) Alfred Meyer (Staatssekretär im Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete, Gauleiter Westfalen-Nord)[34] Heinrich Müller (SS-Gruppenführer, Chef des Amtes IV (Gestapo) des Reichssicherheitshauptamtes) Erich Neumann (Staatssekretär im Amt des Beauftragten für den Vierjahresplan) Karl Eberhard Schöngarth (SS-Oberführer, Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD im Generalgouvernement) Wilhelm Stuckart (Staatssekretär im Reichsministerium des Innern) Darüber hinaus waren weitere Vertreter von Ministerien und Behörden eingeladen, die ihre Teilnahme jedoch absagten. Leopold Gutterer beispielsweise, Staatssekretär im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, gab terminliche Gründe an, bat aber darum, über alle Folgetermine unterrichtet zu werden.[35] Als einzige Frau war die Stenografin und Sekretärin Eichmanns, Ingeburg Werlemann, bei allen Besprechungen anwesend, ihr Name wird im Protokoll aber nicht erwähnt.[36] Wegen ihrer Mitverantwortung für den Holocaust wurden nach dem Krieg nur sechs dieser Personen juristisch belangt: Schöngarth wurde 1946 in der britischen Besatzungszone, Bühler 1948 in Polen und Eichmann 1962 nach seinem Prozess in Israel hingerichtet. Kritzinger und Stuckart kamen für kurze Zeit, Hofmann für mehrere Jahre in Haft, aus der er aber schon 1954 vorzeitig entlassen wurde. Fünf weitere Teilnehmer kamen noch vor Kriegsende ums Leben: Heydrich bereits wenige Monate nach der Konferenz durch ein Attentat in Prag, Freisler und Müller durch Kriegseinwirkung, Lange und Meyer durch Suizid. Luther starb unmittelbar nach Kriegsende. Klopfer, Leibbrandt und Neumann blieben weitgehend unbehelligt. Mit Klopfer verstarb der letzte lebende aktive Teilnehmer im Jahr 1987, die Sekretärin Werlemann verstarb 2010.[36] |

会議 参加者 ヴァンゼー議定書:参加者リストの最初のページ ハイドリッヒの招待により、15 人が会議に参加した。その中には、大量殺戮の組織的・実践的準備をすでに始めていた SS 関係者、NSDAP の高官、占領下のポーランドおよびソ連地域の民政当局者、そしていくつかの帝国省庁の高官たちが含まれていた。[33] ラインハルト・ハイドリッヒ(SS上級大将、主講演者および議長) アドルフ・アイヒマン(SS上級大佐、議事録作成者) ヨーゼフ・ビュラー(クラクフ総督府次官) ローランド・フライスラー(帝国司法省次官、後に人民裁判所長官) オットー・ホフマン(SS大将、SS人種・定住本部長) ゲルハルト・クロプファー(SS上級大佐、NSDAP党事務局次官、憲法部門III部長) フリードリヒ・ヴィルヘルム・クリッツィンガー(帝国首相府次官 ルドルフ・ランゲ(SS-シュトゥルムバントフューラー、ラトビアの治安警察およびSD司令官、指揮官ヴァルター・シュターレッカーの代理 ゲオルク・ライブランド(帝国占領東部地域省長官 マルティン・ルター(外務省次官 アルフレート・マイヤー(占領東部地域帝国省事務次官、ヴェストファーレン・ノルト地方党首)[34] ハインリッヒ・ミュラー(SS大佐、帝国保安本部第IV局(ゲシュタポ)局長 エーリッヒ・ノイマン (4カ年計画担当官府次官) カール・エバーハルト・シェーンガルト(SS大将、総督府治安警察・SD司令官) ヴィルヘルム・シュトゥッカート(帝国内務省次官) さらに、他の省庁の代表者も招待されていたが、参加を辞退した。例えば、帝国国民啓蒙宣伝省の次官、レオポルド・グッターラーは、スケジュールの都合を理 由に欠席したが、今後の会議の予定についてはすべて通知するよう依頼した[35]。唯一の女性として、アイヒマンの速記者兼秘書であるインゲブルク・ヴェ レマンがすべての会議に出席したが、議事録には彼女の名前は記載されていない[36]。 ホロコーストへの共同責任のため、戦後、これらの人物のうち6人だけが法的に訴追された。シェーンガルトは1946年に英国占領地域で、ビューラーは 1948年にポーランドで、アイヒマンは1962年にイスラエルでの裁判後に処刑された。クリツィンガーとシュトゥックアートは短期間、ホフマンは数年間 収監されたが、1954年に早期釈放された。さらに5人の参加者は、戦争が終わる前に死亡した。ハイドリッヒは会議の数ヶ月後にプラハで暗殺され、フライ スラーとミュラーは戦争の影響で、ランゲとマイヤーは自殺した。ルターは戦争が終わった直後に死亡した。クロプファー、ライブランド、ノイマンは、ほとん ど影響を受けずに済んだ。クロプファーは、1987年に最後の生存者となった。秘書であるヴェルレマンは、2010年に亡くなった。 |

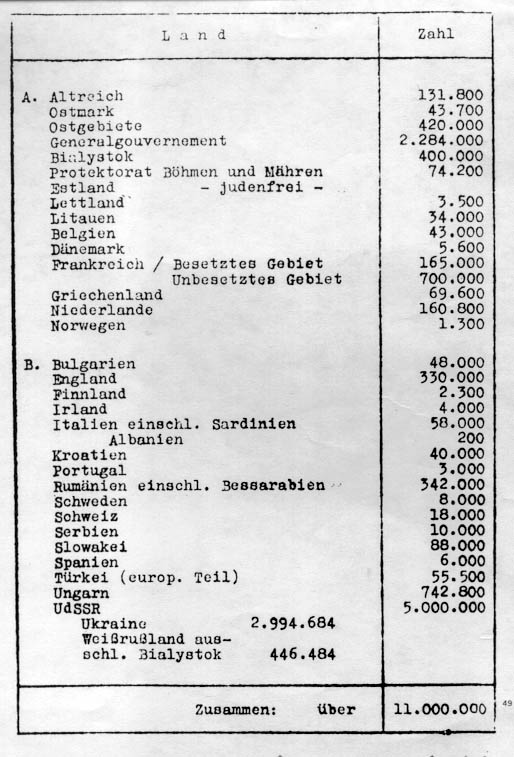

| Inhalte Auf der Konferenz sollten die Zuständigkeiten für die bereits angelaufenen Deportations- und Vernichtungsaktionen geklärt, die Maßnahmen zu ihrer Umsetzung koordiniert und ihr räumlicher und zeitlicher Ablauf festgelegt werden. Schließlich wurden hier die Gruppen derjenigen Juden definiert, die zur Deportation und damit zur Vernichtung bestimmt waren.[37] Dazu war die Mitarbeit vieler Institutionen notwendig, die bisher nicht über die „Endlösung“ informiert waren. Im Protokoll der Wannseekonferenz ließ Heydrich festhalten, dass er von Göring zum „Beauftragten für die Vorbereitung der Endlösung der europäischen Judenfrage“ bestellt worden sei und die Federführung beim „Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei“, also Himmler, liege. Auf dieser Sitzung wollte er sich mit den unmittelbar beteiligten Zentralinstanzen abstimmen. Heydrich berichtete über die erfolgte Auswanderung von rund 537.000 Juden aus dem „Altreich“, Österreich sowie Böhmen und Mähren, an deren Stelle nach „vorheriger Genehmigung durch den Führer die Evakuierung der Juden nach dem Osten“ treten solle. Für die „Endlösung der europäischen Judenfrage“ kämen rund elf Millionen Juden in Betracht. In dieser Zahl waren auch „Glaubensjuden“ aus dem unbesetzten Teil Frankreichs, aus England, Spanien, Schweden, der Schweiz, der Türkei und weiteren neutralen oder gegnerischen Staaten außerhalb des deutschen Machtbereichs enthalten.[38] Weiter hieß es im Protokoll: „In großen Arbeitskolonnen, unter Trennung der Geschlechter, werden die arbeitsfähigen Juden straßenbauend in diese Gebiete geführt, wobei zweifellos ein Großteil durch natürliche Verminderung ausfallen wird. Der allfällig endlich verbleibende Restbestand wird, da es sich bei diesem zweifellos um den widerstandsfähigsten Teil handelt, entsprechend behandelt werden müssen, da dieser, eine natürliche Auslese darstellend, bei Freilassung als Keimzelle eines neuen jüdischen Aufbaues anzusprechen ist.“ Bei der Durchführung würde „Europa vom Westen nach Osten“ durchkämmt werden; dabei sollte wegen „sozial-politischer Notwendigkeiten“ und zum Freisetzen von Wohnraum im Reichsgebiet begonnen werden. Zunächst sollten die deutschen Juden in Durchgangsghettos und von dort aus weiter in den Osten transportiert werden. Juden im Alter von über 65 Jahren und Juden mit Kriegsversehrung oder Träger des Eisernen Kreuzes I würden in das Ghetto Theresienstadt kommen. Damit wären „mit einem Schlag die vielen Interventionen ausgeschaltet“. Nach der Erwähnung möglicher Schwierigkeiten bei der „Evakuierungsaktion“ in den „besetzten oder beeinflussten europäischen Gebieten“ wendete man sich der Frage zu, wie mit „jüdischen Mischlingen“ und „Mischehen“ zu verfahren sei. Gemäß dem Protokoll sollten die Nürnberger Gesetze „gewissermaßen“ die Grundlage bilden. Doch tatsächlich gingen die von Heydrich eingebrachten Vorschläge weit darüber hinaus: Im Regelfall sollten „Mischlinge 1. Grades“ („Halbjuden“) ungeachtet ihrer Glaubenszugehörigkeit wie „Volljuden“ behandelt werden. Ausnahmen waren nur für solche „Mischlinge“ vorgesehen, die mit einem „deutschblütigen“ Partner verheiratet und nicht kinderlos geblieben waren. Andere Ausnahmebewilligungen seien nur von höchsten Parteiinstanzen zu erteilen. Jeder „Mischling 1. Grades“, der im Deutschen Reich verbleiben durfte, sollte sterilisiert werden. „Mischlinge 2. Grades“ („Vierteljuden“) sollten im Regelfall den „Deutschblütigen“ gleichgestellt werden, sofern sie nicht durch auffälliges jüdisches Aussehen oder schlechte polizeiliche und politische Beurteilung als Juden einzustufen waren. Bei bestehenden „Mischehen“ zwischen „Volljuden“ und „Deutschblütigen“ sollte der jüdische Teil entweder „evakuiert“ oder auch nach Theresienstadt geschickt werden, falls Widerstand durch die deutschen Verwandten zu erwarten sei. Weitere Regelungen wurden für „Mischehen“ angesprochen, bei denen ein oder beide Ehepartner „Mischlinge“ waren. Diese detaillierten Vorschläge wurden vom Staatssekretär Stuckart, der 1935 mit der Ausarbeitung der Nürnberger Gesetze befasst gewesen war, als unpraktikabel zurückgewiesen. Er schlug vor, die Zwangsscheidung von „Mischehen“ gesetzlich vorzuschreiben und alle „Mischlinge ersten Grades“ zu sterilisieren. Da in diesen Punkten keine Einigung herbeigeführt werden konnte, vertagte man diese Detailfragen auf Folgekonferenzen. Josef Bühler, Hans Franks Staatssekretär im Amt des Generalgouverneurs, drängte Heydrich auf der Konferenz, die Maßnahmen auf polnischem Gebiet im „Generalgouvernement“ zu beginnen, weil er hier keine Transportprobleme sähe und „die Judenfrage in diesem Gebiete so schnell wie möglich zu lösen“ wünschte. Ohnehin sei die Mehrzahl dieser Juden nicht arbeitsfähig und „als Seuchenträger eine eminente Gefahr“. |

内容 この会議では、すでに開始されていた強制送還と絶滅作戦の責任範囲を明確にし、その実施措置を調整し、その実施場所と時期を決定することになった。結局、 この会議で、強制送還、ひいては絶滅の対象となるユダヤ人のグループが決定された[37]。そのためには、これまで「最終解決策」について知らされていな かった多くの機関の協力が必要だった。 ヴァンゼー会議の議事録の中で、ハイドリッヒは、ゲーリングから「ヨーロッパのユダヤ人問題の最終解決の準備担当官」に任命され、その指揮は「帝国SS総 統兼ドイツ警察長官」、つまりヒムラーが執ることを記録した。この会議で、彼は直接関与する中央機関と調整を行おうとした。 ハイドリッヒは、「旧帝国」、オーストリア、ボヘミア、モラヴィアから約 537,000 人のユダヤ人が移住したことを報告し、その代わりに「総統の事前承認を得て、ユダヤ人を東部へ避難させる」と述べた。「ヨーロッパのユダヤ人問題の最終解 決」の対象となるユダヤ人は、約1,100万人に上る。この数字には、ドイツ支配圏外の、フランス未占領地域、イギリス、スペイン、スウェーデン、スイ ス、トルコ、その他の中立国や敵国に住む「信仰上のユダヤ人」も含まれている。[38] 議事録にはさらに次のように記されている。 「労働能力のあるユダヤ人は、男女を分離した大規模な労働部隊で、道路建設のためにこれらの地域へ移送されるが、その過程で、間違いなく大部分は自然減に よって淘汰されるだろう。最終的に残った残党は、間違いなく最も抵抗力の強い者たちであるため、自然淘汰の結果として、解放された場合、新たなユダヤ人組 織の中核となる存在となるため、それに応じて対処しなければならない。」 この計画の実施に伴い、「ヨーロッパは西から東へ」くまなく捜索されることになる。その際には、「社会政治的な必要性」と、帝国領内の居住空間を確保する ために、まずドイツ国内から始めるべきだ。まず、ドイツのユダヤ人は通過ゲットーに移送され、そこからさらに東へ移送される。65 歳以上、戦争で負傷したユダヤ人、鉄十字勲章 I 級受章者は、テレージエンシュタットのゲットーに送られる。これにより、「一挙に多くの介入を排除できる」とされた。 「占領または影響下にあるヨーロッパ地域」での「避難作戦」における潜在的な困難について言及した後、会議は「ユダヤ人の混血児」および「異民族間結婚」 の扱いについて議論した。議事録によれば、ニュルンベルク法が「ある意味で」その基礎となるはずだった。しかし実際には、ハイドリッヒが提出した提案はそ れをはるかに超えるものだった。 原則として、「第一級混血児」(「半ユダヤ人」)は、その信仰に関係なく、「完全なユダヤ人」と同様に扱われるべきだ。例外は、「ドイツ人の血を引く」 パートナーと結婚し、子供がない「混血児」のみに認められる。その他の例外は、最高党機関のみが付与できる。 ドイツ帝国に留まることを許可された「第一級混血児」は、すべて不妊手術を受けるべきだ。 「第二級混血児」(「四分の一ユダヤ人」)は、ユダヤ人らしい外見や、警察や政治による評価が良くない場合を除き、原則として「ドイツ人の血を引く者」と 同等に扱われるべきだ。 「純ユダヤ人」と「ドイツ人」との間の「混血結婚」については、ドイツ人の親族による抵抗が予想される場合、ユダヤ人側は「避難」させるか、テレージエン シュタットに送られるべきであった。 配偶者の一方または両方が「混血」である「混血結婚」については、さらなる規制が検討された。 これらの詳細な提案は、1935年にニュルンベルク法の起草に関わったシュトゥックアート国務次官によって、実行不可能として却下された。彼は、「混血結 婚」の強制離婚を法律で規定し、すべての「第一級混血」を不妊手術することを提案した。これらの点について合意に達することができなかったため、これらの 詳細な問題は、今後の会議で再検討されることになった。 ハンス・フランク総督府の事務次官ヨゼフ・ビュラーは、会議でハイドリッヒに対し、輸送上の問題がなく、「この地域におけるユダヤ人問題をできるだけ早く 解決」したいとの理由から、総督府管轄のポーランド領内で措置を開始するよう強く求めた。いずれにせよ、これらのユダヤ人の大半は労働能力がなく、「伝染 病の媒介者として重大な危険」であるとの見解を示した。 |

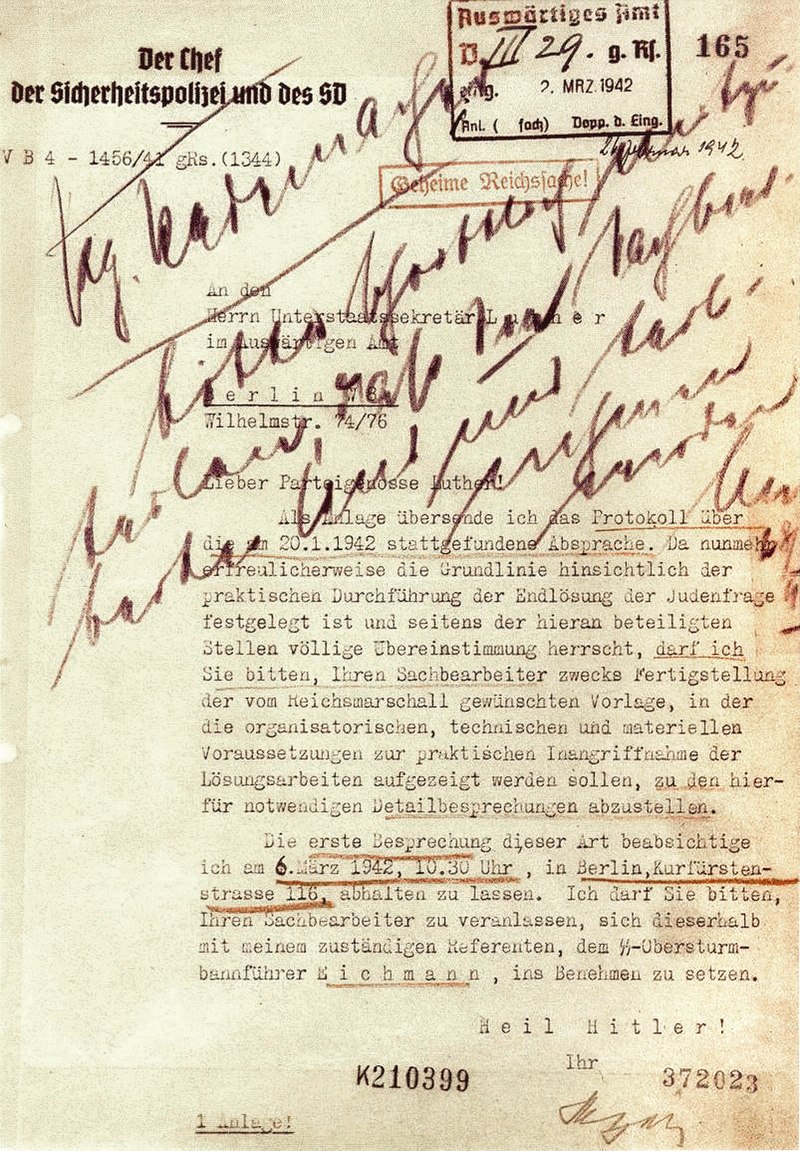

Folgekonferenzen Einladung zur Folgekonferenz am 6. März 1942  Teilnehmerliste der Besprechung zur Endlösung der Judenfrage im Reichssicherheitshauptamt am 6. März 1942 Bereits am 29. Januar 1942, neun Tage nach der Wannseekonferenz, fand die erste Folgekonferenz statt. Zu diesem Treffen kamen 16 Teilnehmer in die Räume des Reichsministeriums für die besetzten Ostgebiete (RMfdbO) in der Berliner Rauchstraße. Das RMfdbO selbst war mit insgesamt 8 Teilnehmern vertreten, darunter Otto Bräutigam, Erhard Wetzel, Hermann Weitnauer und Gerhard von Mende.[39] Zudem nahmen nachgeordnete Vertreter von Ministerien (RSHA, Justizministerium), der Parteikanzlei sowie des OKW teil, darunter Friedrich Suhr (RSHA), Bernhard Lösener (Justizministerium), Albert Frey (OKW) und Herbert Reischauer (Parteikanzlei). Geleitet wurde die Sitzung von Otto Bräutigam.[40] Ziel dieses Treffens war es, die auf der Wannseekonferenz gefassten Beschlüsse inhaltlich zu füllen und rechtlich zu präzisieren.[40] Zentrales Thema dieser Konferenz war, wer fortan als „Jude“ zu gelten habe, und somit genau festzulegen, wer auszurotten sei. Das RMfdbO wollte den Juden-Begriff keinesfalls „zu eng“ definiert haben und betonte, die bislang geltenden Regelungen in den besetzten Gebieten würden ohnehin nicht ausreichen und müssten insofern „verschärft“ werden, als in Zukunft auch „Mischlinge“ als „Volljuden“ zu gelten haben. Diese Vorschläge wurden am Ende der Sitzung durchgesetzt. Die Konferenzteilnehmer einigten sich darauf, dass in sämtlichen besetzten Gebieten als „Jude“ zukünftig alle Angehörigen der jüdischen Religion zu gelten hätten, zudem eheliche und uneheliche Kinder aus Verbindungen, in denen ein Teil Jude war (also Kinder aus so genannten Mischehen), sowie auch nichtjüdische Ehefrauen von Juden.[40] Die erforderlichen Entscheidungen vor Ort sollten, so der Beschluss, die „politisch-polizeilichen Organe und deren Sachverständige in Rassenfragen“ treffen.[40] Diese Konferenz fand statt, als die ersten Deportationen zum KZ Theresienstadt einsetzten;[41] und einen Tag, bevor Hitler in seiner Rede im Berliner Sportpalast verkündete: „Wir sind uns dabei im Klaren darüber, daß der Krieg nur damit enden kann, daß entweder die arischen Völker ausgerottet werden oder daß das Judentum aus Europa verschwindet.“[42] Zwei weitere Folgekonferenzen fanden am 6. März und 27. Oktober 1942 im Referat IV B 4 von Adolf Eichmann in der Berliner Kurfürstenstraße 115/116 statt. Nach einer Aufzeichnung des „Judenreferenten“ im Reichsaußenministerium, Franz Rademacher, wurde am 6. März über den Vorschlag Stuckarts gesprochen.[43] Dieser hatte für die Zwangssterilisation aller „jüdischen Mischlinge ersten Grades“ sowie für die Zwangsscheidung aller „Mischehen“ plädiert. Da die Sterilisation in den Krankenhäusern momentan nicht durchführbar sei, sollte diese Maßnahme bis zum Kriegsende aufgeschoben werden. Gegen eine zwangsweise Ehescheidung wurden allgemeine rechtliche Einwände sowie „propagandistische“ Gründe ins Feld geführt.[44] Damit waren absehbare Widerstände insbesondere von Seiten der katholischen Kirche und eine Intervention des Vatikans gemeint. Auch konnte man die Reaktionen der „jüdisch versippten“ Ehepartner schwer einschätzen. Wie sich 1943 anlässlich der Fabrikaktion beim Rosenstraße-Protest herausstellte, führte die vermeintlich drohende Deportation von jüdischen Ehepartnern tatsächlich zu öffentlichen Solidaritätsbekundungen der „deutschblütigen“ Angehörigen. Am 27. Oktober 1942 wurde die Forderung nach Zwangsscheidung von „Mischehen“ erneut behandelt.[45] Offenbar gab es jedoch Hinweise aus der Reichskanzlei, dass der „Führer“ während des Krieges keine Entscheidung treffen wolle.[46] Im Oktober 1943 vereinbarte Otto Thierack vom Justizministerium mit Himmler, „jüdische Mischlinge“ vorerst nicht zu deportieren.[47] Derartige Rücksichten auf die Stimmung der Bevölkerung wurden der SS in den besetzten Ostgebieten nicht abverlangt: Jüdische Ehepartner aus „Mischehen“ und die „jüdischen Mischlinge ersten Grades“ wurden dort in den Völkermord einbezogen.[48] Strittig ist die Beurteilung der Rolle geblieben, die Stuckart mit seinen Vorschlägen einnahm. Nach Angaben seiner Untergebenen Bernhard Lösener und Hans Globke hat Stuckart den Kompromissvorschlag zur Massensterilisierung mit dem Hintergrundwissen gemacht, dass dies zumindest während des Krieges nicht realisierbar sei. Damit habe er die Deportation und Ermordung der deutschen „Mischlinge ersten Grades“ verhindert. Andererseits wäre sein Vorschlag einer Zwangsscheidung für „Mischehen“, die den Tod des jüdischen Partners zur Folge gehabt hätte, rasch realisierbar gewesen.[49] Die im Protokoll angesprochene Absicht Heydrichs, einen „Entwurf über die organisatorischen, sachlichen und materiellen Belange im Hinblick auf die Endlösung der europäischen Judenfrage“ anzufertigen und diesen Göring zuzuleiten, wurde nicht verwirklicht.[50] |

フォローアップ会議 1942年3月6日のフォローアップ会議への招待  1942年3月6日に帝国保安本部で開催された、ユダヤ人問題の最終解決に関する会議の参加者リスト 1942年1月29日、ヴァンゼー会議から9日後に、最初のフォローアップ会議が開催された。この会議には、16名の参加者が、ベルリンのラウフ通りにあ る帝国占領東部地域省(RMfdbO)の会議室に集まった。RMfdbO自体は、オットー・ブライティガム、エルハルト・ヴェッツェル、ヘルマン・ヴァイ トナウアー、ゲルハルト・フォン・メンデなど、合計8名が参加した。[39] さらに、各省庁(RSHA、司法省)、党事務局、OKW の下位代表者も参加し、その中にはフリードリッヒ・ズール(RSHA)、ベルンハルト・レーゼナー(司法省)、アルベルト・フレイ(OKW)、ヘルベル ト・ライシャウアー(党事務局)などがいた。会議はオットー・ブロイティガムが主宰した。[40] この会議の目的は、ヴァンゼー会議で採択された決議の内容を具体化し、法的に明確化することだった。[40] この会議の中心的なテーマは、今後誰を「ユダヤ人」とみなすか、つまり誰を絶滅させるべきかを正確に決定することだった。RMfdbO は、ユダヤ人の定義を「狭すぎる」ものにしたくなかったため、占領地域においてこれまで適用されてきた規則は不十分であり、将来は「混血児」も「完全なユ ダヤ人」とみなすよう「強化」すべきだと強調した。これらの提案は、会議の終わりに採択された。会議の参加者は、占領地域全体において、今後は、ユダヤ教 徒、また、片方がユダヤ人である関係から生まれた嫡出子および非嫡出子(いわゆる混血の子供たち)、さらに、ユダヤ人の非ユダヤ人の妻も、すべて「ユダヤ 人」とみなすことで合意した。[40] 現地で必要な決定は、「政治警察機関および人種問題に関するその専門家」が行うべきであると決定された。[40] この会議は、テレージエンシュタット強制収容所への最初の移送が始まった時期[41]、そしてヒトラーがベルリンのスポーツパレスでの演説で「この戦争 は、アーリア人種が絶滅するか、ユダヤ人がヨーロッパから消滅するか、そのいずれかでしか終わらないことを我々は認識している」[42] と宣言する前日に開催された。 その後、1942年3月6日と10月27日に、アドルフ・アイヒマンの部署 IV B 4(ベルリン、クアフュルステン通り 115/116)で、さらに2回の会議が開催された。 帝国外務省の「ユダヤ問題担当官」フランツ・ラーデマッハーの記録によると、3月6日には、シュトゥッカートの提案について話し合われた。[43] 彼は、すべての「第一級ユダヤ人混血児」の強制不妊手術、およびすべての「混血結婚」の強制離婚を主張していた。当時、病院での不妊手術は実施不可能で あったため、この措置は戦争が終わるまで延期されることになった。強制離婚については、一般的な法的異議や「宣伝的」な理由が挙げられた。[44] これは、特にカトリック教会からの予想される抵抗やバチカンの介入を意味していた。また、「ユダヤ人と縁組した」配偶者の反応も予測が難しいとされた。 1943年のローゼンシュトラーセ抗議運動で明らかになったように、ユダヤ人の配偶者の強制送還が迫っているという噂は、実際に「ドイツ人の血を引く」親 族たちによる公的な連帯の表明につながった。 1942年10月27日、「異民族間結婚」の強制離婚の要求が再び審議された。[45] しかし、帝国首相府からは、戦争中は「総統」が判断を下すつもりはないという示唆があったようだ。[46] 1943年10月、司法省のオットー・ティーラックは、ヒムラーと、当分の間「ユダヤ人の混血児」を強制送還しないことで合意した。[47] このような国民感情への配慮は、占領下の東部地域では SS に求められなかった。そこでは、「混血結婚」のユダヤ人の配偶者や「第一級ユダヤ人混血児」も、大量虐殺の対象となった。[48] シュトゥックアートが提案した役割の評価については、依然として議論が分かれている。部下であるベルンハルト・レーゼナーとハンス・グロブケによれば、 シュトゥックアートは、少なくとも戦争中は実現不可能であることを承知の上で、大量不妊手術という妥協案を提案した。それにより、ドイツの「第一級混血 児」の強制送還と殺害を防いだとされる。一方、彼の提案した「混血結婚」の強制離婚は、ユダヤ人のパートナーの死につながるものであり、すぐに実現可能で あった[49]。 議事録で言及されている、ハイドリッヒが「ヨーロッパのユダヤ人問題の最終解決に関する組織的、事実的、物質的な問題に関する草案」を作成し、それをゲー リングに提出するという意図は、実現されなかった。[50] |

| Historische Verarbeitung Fundgeschichte Das von Eichmann nach einer Stenografie erstellte Besprechungsprotokoll wurde von Müller und Heydrich mehrfach überarbeitet. Von der Endfassung wurden insgesamt 30 Exemplare ausgestellt, die als „Geheime Reichssache“ gestempelt und dann an die Teilnehmer bzw. ihre Dienststellen versandt wurden.[51] Davon wurde bis heute nur das 16. Exemplar, das des Konferenzteilnehmers Martin Luther, aufgefunden. Offenbar entging es nur deshalb der Aktenvernichtung, weil Luther wegen einer Intrige gegen Außenminister Joachim von Ribbentrop im KZ Sachsenhausen inhaftiert worden war, weshalb seine Abteilung aufgelöst und die Akten ausgelagert worden waren.[52] Teile des Archivs wurden von US-Amerikanern zunächst ins Marburger Schloss geschafft, im Februar 1946 im Telefunken-Werk in Berlin-Lichterfelde weiter gesichtet und dabei auch die Wannsee-Dokumente erstmals mikroverfilmt.[53] Im Sommer 1948 wurde der gesamte Bestand nach Whaddon Hall / Buckinghamshire in Sicherheit gebracht, dort erneut verfilmt und Ende der 1950er-Jahre an das Politische Archiv des Auswärtigen Amtes in Bonn zurückgegeben;[54] das Dokument befindet sich seit dem Umzug des Politischen Archivs nunmehr in Berlin.[55] Es ist im Internet barrierefrei verfügbar.[56] Robert Kempner (Stellvertreter des amerikanischen Chefanklägers Robert H. Jackson) stellt dar, der Fund des Protokolls der Wannseekonferenz sei ihm im März 1947 während der Vorbereitungen für den „Wilhelmstraßen-Prozess“ von einem Mitarbeiter gemeldet worden.[57] Bereits im August 1945 hatte man das Einladungsschreiben für Otto Hofmann gefunden und wusste daher, dass eine Konferenz zur „Endlösung der Judenfrage“ geplant war.[58] |

歴史的処理 発見の経緯 アイヒマンが速記に基づいて作成した会議議事録は、ミュラーとハイドリッヒによって何度も修正された。最終版は合計 30 部作成され、「帝国機密」のスタンプが押された後、参加者やその所属機関に送付された。[51] それの中で、今日まで発見されたのは、会議参加者であるマルティン・ルターが所持していた 16 部だけだ。この文書が破棄を免れたのは、ルターが外務大臣ヨアヒム・フォン・リッベントロップに対する陰謀でザクセンハウゼン強制収容所に収監され、彼の 部門が解散して文書が別の場所に保管されたためだと思われる。[52] アーカイブの一部は、まずアメリカ人によってマルブルク城に移送され、1946年2月にベルリン・リヒターフェルデのテレフンケン社工場でさらに精査さ れ、その際にヴァンゼー文書が初めてマイクロフィルム化された。[53] 1948年の夏、全資料はバッキンガムシャーのワドン・ホールに移送され、そこで再びフィルム化され、1950年代の終わりにボンにある外務省の政治公文 書館に返還された。[54] 政治公文書館が移転して以来、この文書はベルリンに保管されている。[55] この文書はインターネット上で自由に閲覧できる。[56] ロバート・ケンプナー(アメリカ首席検察官ロバート・H・ジャクソンの代理)は、1947年3月、「ヴィルヘルム通り裁判」の準備中に、ワンスェー会議の 議事録が発見されたことを、同僚から報告されたと述べている。[57] 1945年8月には、オットー・ホフマンへの招待状が発見されており、そのため「ユダヤ人問題の最終解決」に関する会議が計画されていたことが知られてい た。[58] |

| Das Protokoll als Quelle Das Besprechungsprotokoll der Wannseekonferenz wurde im Eröffnungsplädoyer im Prozess gegen das Rasse- und Siedlungshauptamt verwendet und wenige Wochen später in der Anklageschrift zum Wilhelmstraßen-Prozess zitiert.[59] Obwohl hier noch kein umsetzungsfähiger Gesamtplan für die „Endlösung“ vorlag, gilt das Protokoll als Schlüsseldokument für die Organisation des Völkermordes. Holocaustleugner behaupten darum, es sei gefälscht. Dazu greifen sie oft auf ein Buch Robert Kempners zurück, in dem dieser in angreifbarer Weise Faksimiles mit Abschriften vermischt, gleichwohl aber den Text selbst korrekt wiedergegeben hat.[60] Die Historiker Norbert Kampe und Christian Mentel haben diese Fälschungsvorwürfe entkräftet.[61] Eichmann ließ am 7. und 13. August 1941 die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland auffordern, statistische Angaben über die Juden in Europa zu liefern.[62] Sein Referat IV B 4 glich diese Zahlen mit Angaben der Besatzungsbehörden ab und subtrahierte bereits die Opfer des Holocaust in Litauen, Lettland und Estland, das als „judenfrei“ bezeichnet wird. Die offensichtlich überhöhte Zahl für den unbesetzten Teil Frankreichs, die zu Spekulationen über die Einbeziehung der Juden Nordafrikas in die Vernichtungspläne führte,[63] wird von Dan Michman als Schreibfehler erklärt;[64] Ahlrich Meyer führt sie auf einen Schätzwert Theodor Danneckers zurück.[65] Das Konferenzprotokoll ist nach Eichmanns Aussagen in seinem Prozess in Jerusalem 1961 eine „inhaltlich genaue Wiedergabe der Konferenz“. Heydrich habe Wert darauf gelegt, dass alle wesentlichen Details festgehalten worden seien, um die Teilnehmer später darauf behaften zu können. Nur die ebenfalls stenografierte Aussprache nach Konferenzabschluss sei nicht protokolliert worden. Eichmann widersprach dem Protokoll damals in manchen Punkten, besonders in Bezug auf die Bedeutung seiner eigenen Person bei der Konferenz. Die von ihm angegebene Gesamtdauer dieser im Protokoll festgehaltenen Konferenz von etwa anderthalb Stunden gilt jedoch als unstrittig. |

議事録の出典 ヴァンゼー会議の議事録は、人種・居住本庁に対する裁判の開廷弁論で使用され、その数週間後には、ヴィルヘルム通り裁判の起訴状でも引用された[59]。 ここでは「最終解決策」の実施可能な総合計画はまだ存在していなかったが、この議事録は、大量虐殺の組織化における重要な文書とみなされている。そのた め、ホロコースト否定論者たちは、この議事録は偽造だと主張している。彼らは、ロバート・ケンプナーの著書をしばしば引用し、同著では、複製と写本を混同 している点で批判の余地があるものの、テキスト自体は正確に再現されている。[60] 歴史家のノルベルト・カンペとクリスチャン・メンテルは、この偽造疑惑を否定している。[61] 1941年8月7日と13日、アイヒマンはドイツユダヤ人連合に対し、ヨーロッパのユダヤ人に関する統計情報の提供を要求した[62]。彼の所属部門 IV B 4 は、この数字を占領当局の情報と照合し、リトアニア、ラトビア、エストニア(ユダヤ人がいない地域と指定)におけるホロコーストの供犠をすでに差し引いて いた。占領されていないフランス地域について明らかに過大な数字が記載されており、北アフリカのユダヤ人も絶滅計画に含まれているのではないかという憶測 を呼んだが[63]、ダン・ミッチマンはこれを誤記だと説明している[64]。アールリッヒ・マイヤーは、この数字はテオドール・ダネッカーの推定値によ るものだと述べている[65]。 1961年にエルサレムで行われた裁判で、アイヒマンは、会議の議事録は「会議の内容を正確に反映したもの」だと述べている。ハイドリッヒは、参加者に後 で責任を追及できるよう、すべての重要な詳細を記録することを重視していた。会議終了後の議事録も速記で記録されたが、議事録には記載されなかった。アイ ヒマンは当時、議事録の内容について、特に会議における自身の人物像に関する部分など、いくつかの点で異議を唱えた。しかし、議事録に記載された会議の総 時間、約1時間半については、異論のない事実とされている。 |

| Einordnung Der erhaltene Protokolltext dokumentiert die Absicht zur Ermordung aller europäischen Juden, das prinzipielle Einverständnis und die effektive Beteiligung des nationalsozialistischen Staatsapparates am Völkermord. Die Formulierung „entsprechend behandelt“ in Eichmanns Wiedergabe des Einleitungsreferats von Heydrich wird von einigen Historikern als typische Tarnfloskel für die Ermordung der die Zwangsarbeit überlebenden Juden gesehen, da der Kontext keinen anderen Schluss zulasse (vgl. Sonderbehandlung). Dem widerspricht Hans Mommsen: Es sei durchaus keine Tarnfloskel gewesen; Heydrich habe vielmehr tatsächlich geplant, einen Großteil der Juden durch Arbeit zu vernichten, die endgültige Lösung der Judenfrage sei aber nur ein Fernziel gewesen, vor dessen Erreichen die überlebenden Juden immer noch weiter in den Osten transportiert werden würden. Hier habe sich die Ansiedlungs- oder Reservatslösung erneuert, wie sie sich in den Jahren 1939 bis 1941 unter anderem im Nisko- und im Madagaskarplan gezeigt habe, die „jedoch schwerlich als humanere Alternative“ anzusehen sei.[66] Nach Aussage Eichmanns in seinem Prozess war die tatsächliche Sprache unmissverständlich: „Es wurde vom Töten und Eliminieren und Vernichten gesprochen.“[67] Über welche Tötungsvarianten gesprochen wurde, ist unter Fachhistorikern umstritten. Aus den zuvor angelaufenen Vernichtungsaktionen und dem Konferenzprotokoll selbst leiten die meisten ab, dass zuvor von höchster Stelle entschieden worden war, die Mordaktionen nunmehr zu einem systematischen Völkermord auszuweiten, dem unterschiedslos alle europäischen Juden zum Opfer fallen sollten.[68] Im Zahlenmaterial für die Gesamtplanung waren die Juden aus England und Spanien aufgeführt: Deren Einbeziehung war angesichts der damaligen für die Nationalsozialisten ungünstigen Kriegsentwicklung unrealistisch. Der Historiker Peter Longerich kommt zu dem Ergebnis, es habe auch nach der Konferenz keinen festen Plan gegeben, in welchen Zeiträumen und mit welchen Mitteln der Völkermord durchgeführt werden sollte. Jedoch lasse sich nachweisen, dass danach „die Deportationen auf den gesamten deutschen Raum ausgedehnt wurden“ und ein „umfassendes Zwangsarbeitsprogramm“ zu greifen begann.[69] Thomas Sandkühler stellt als entscheidende Auswirkung heraus, dass bis zur Konferenz in Ostgalizien als „arbeitsunfähig“ eingestufte Jüdinnen und Juden ermordet wurden. Erst danach habe der Mordbefehl für alle Juden außer den ganz wenigen in der Erdölindustrie als unentbehrlich deklarierten Juden gegolten.[70] Die Wannseekonferenz war eine bürokratische Klärung der Zuständigkeiten beteiligter Stellen und des zu ermordenden Personenkreises: Dies setzte eine irgendwie geartete Beschlussfassung zur „Endlösung der Judenfrage“ bereits voraus. Ein derartiger Beschluss konnte auf keinen Fall durch untergeordnete Personen, sondern nur auf allerhöchster Ebene gefasst werden. Erst daraufhin sollte nun die Federführung des Reichssicherheitshauptamts festgeschrieben sowie Kooperation und Koordinierung der beteiligten Stellen sichergestellt werden. Nach dem britischen Historiker Mark Roseman war die Wannseekonferenz für den tatsächlichen Ablauf des Holocaust nicht sehr wichtig. Von herausragender Bedeutung war sie im Rückblick vielmehr erst dadurch, dass ihr Protokoll erhalten blieb. Sein Text gewähre Einblick in einen Augenblick, „in dem sich der kontinentweite Mord als politisches Ziel bereits herauskristalliert hatte, die Möglichkeit einer weltweiten Ausrottung zumindest angedacht war und das genaue Gleichgewicht zwischen direkter Ausrottung und kurzfristiger Ausbeutung durch Zwangsarbeit noch nicht etabliert worden war“.[71] Die Gedenk- und Bildungsstätte „Haus der Wannsee-Konferenz“ bezeichnet die verbreitete Annahme, hier sei der europaweite Völkermord beschlossen worden, als „fast nicht mehr revidierbaren Irrtum der Geschichtsschreibung und der Publizistik“. Dennoch ist die Konferenz von großer historischer Bedeutung: Hier wurde der laufende Völkermord koordiniert und den höchsten Beamten aller wichtigen Ministerien zur Kenntnis gebracht, in denen anschließend zahlreiche Personen als „Schreibtischtäter“ organisatorische Unterstützung leisteten.[72] |

分類 入手した議事録の文章は、ヨーロッパのユダヤ人全員を殺害する意図、その原則的な合意、そしてナチス国家機構による大量虐殺への事実上の関与を証明してい る。アイヒマンがハイドリッヒの開会の挨拶を再現した文章中の「相応の扱い」という表現は、その文脈から他の結論は考えられないため、強制労働を生き延び たユダヤ人を殺害するための典型的な偽装表現であると一部の歴史家によって見なされている(特別扱い参照)。しかし、ハンス・モムゼンはこれに異議を唱え ている。それは決して偽装表現ではなく、 むしろ、ハイドリッヒは実際に、ユダヤ人の大部分を労働によって滅ぼすことを計画していたが、ユダヤ人問題の最終的な解決は、その達成までに生き残ったユ ダヤ人をさらに東へ移送するという、遠い目標に過ぎなかったと主張している。ここでは、1939年から1941年にかけて、ニスコ計画やマダガスカル計画 などで見られたような、定住または保留地という解決策が再び採用されたが、それは「より人道的であるとは言い難い」ものだった[66]。 アイヒマンの裁判での証言によれば、実際の言葉遣いは紛れもないものだった。「殺害、排除、絶滅について話し合われた」と。[67] どのような殺害方法が議論されたかについては、専門の歴史家の間で意見が分かれている。これまでに行われた絶滅作戦と会議の議事録から、ほとんどの人は、 最高権力者によって、殺害作戦を、すべてのヨーロッパのユダヤ人を無差別に犠牲とする組織的な大量虐殺へと拡大することが事前に決定されていたと推測して いる。[68] 全体計画の数字には、イギリスとスペインのユダヤ人も含まれていた。しかし、当時ナチスにとって不利な戦争の展開を考えると、彼らを計画に含めることは非 現実的だった。 歴史家のピーター・ロンゲリッヒは、会議後も、大虐殺をどの期間に、どのような手段で実行するかについて、確固たる計画は存在しなかったと結論づけてい る。しかし、その後「強制送還がドイツ全土に拡大」し、「包括的な強制労働プログラム」が実施され始めたことは証明できる。[69] トーマス・サンドキュラーは、会議まで、東ガリツィアでは「労働不能」と分類されたユダヤ人が殺害されていたことを決定的な影響として指摘している。その 後になって初めて、石油産業で不可欠と宣言されたごく少数のユダヤ人を除く、すべてのユダヤ人に対する殺害命令が適用されたんだ。[70] ヴァンゼ会議は、関係機関間の責任分担と殺害対象者を明確にするための官僚的な会議だった。これは、何らかの形で「ユダヤ人問題の最終解決」に関する決定 がすでに下されていたことを前提としていた。このような決定は、決して下位の者によって行われるものではなく、最高レベルでのみ行われるものであった。そ の後に初めて、帝国保安本部の主導権が確定され、関係機関間の協力と調整が確保されることになった。英国の歴史家マーク・ローズマンによれば、ヴァンゼ会 議はホロコーストの実際の進行にとってそれほど重要ではなかった。むしろ、その議事録が保存されていたことで、後になって非常に重要な意味を持つように なった。その議事録は、「大陸全体での殺害が政治的目標としてすでに明確になり、世界的な絶滅の可能性が少なくとも検討され、直接的な絶滅と強制労働によ る短期的な搾取との正確なバランスがまだ確立されていなかった」瞬間を垣間見せてくれるものである。[71] 記念・教育施設「ヴァンゼー会議の家」は、ここでヨーロッパ全域での大量虐殺が決定されたという一般的な見解を、「歴史学およびジャーナリズムにおける、 もはや修正不可能な誤謬」と表現している。それにもかかわらず、この会議は歴史的に非常に重要な意味を持っている。ここで、進行中の大量虐殺が調整され、 すべての重要な省庁の最高幹部にその事実が伝えられ、その後、多くの人々が「事務犯」として組織的な支援を行ったのである。[72] |

| Strafverfolgung nach 1945 Ein Drittel der Konferenzteilnehmer überlebte den Krieg nicht. Heydrich starb am 4. Juni 1942 an den Folgen eines Attentats in Prag, Roland Freisler kam bei einem Bombenangriff ums Leben, Rudolf Lange und Alfred Meyer verübten Suizid. Martin Luther verstarb im Frühjahr 1945 an den Folgen seiner Haft im KZ Sachsenhausen. Heinrich Müller galt als verschollen. Noch vor Entdeckung des Protokolls der Wannseekonferenz wurden zwei Teilnehmer wegen verübter Kriegsverbrechen hingerichtet. Eberhard Schöngarth wurde 1946 vom britischen Militärgericht zum Tode verurteilt und hingerichtet, weil er persönlich die Erschießung eines Kriegsgefangenen angeordnet hatte. Josef Bühler wurde 1946 in Krakau zum Tode verurteilt. Wilhelm Kritzinger verstarb 1947 vor Eröffnung des Wilhelmstraßen-Prozesses, 1948 starb Erich Neumann. Falls es überhaupt zu Verurteilungen kam, dann wurden andere Tatbestände als die Konferenzteilnahme im Urteil angeführt. Zur Einstellung der Verfahren kam es bei Georg Leibbrandt (1950) und Gerhard Klopfer (1962). Beide waren 1949 aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Otto Hofmann war 1948 im Nürnberger Folgeprozess gegen das SS-Rasse- und Siedlungshauptamt zu 25 Jahren Zuchthaus verurteilt worden, wurde aber 1954 aus der Justizvollzugsanstalt Landsberg entlassen. Wilhelm Stuckart wurde im Wilhelmstraßen-Prozess zu einer Strafe von drei Jahren und zehn Monaten verurteilt, kam aber schon 1949 frei, da die Internierungshaft angerechnet wurde. Adolf Eichmann floh nach dem Krieg nach Argentinien, wurde dort aber von einem Kommando des israelischen Geheimdienstes Mossad entführt, nach Israel gebracht und 1962 nach einem aufsehenerregenden Prozess in Jerusalem hingerichtet. |

1945年以降の刑事訴追 会議参加者の3分の1は、戦争を生き延びることができなかった。ハイドリッヒは1942年6月4日、プラハでの暗殺事件の結果、死亡した。ローランド・フ ライスラーは爆撃で命を落とし、ルドルフ・ランゲとアルフレート・マイヤーは自殺した。マルティン・ルターは、ザクセンハウゼン強制収容所での収監の結 果、1945年の春に死亡した。ハインリッヒ・ミュラーは行方不明とされた。 ヴァンゼー会議の議事録が発見される前に、2人の参加者が戦争犯罪で処刑された。エーバーハルト・シェーンガルトは、1946年に英軍法廷で死刑判決を受 け、処刑された。彼は、自ら戦争捕虜の銃殺を命じたためである。ヨーゼフ・ビュラーは、1946年にクラクフで死刑判決を受けた。ヴィルヘルム・クリツィ ンガーは、ヴィルヘルム通り裁判が始まる前の1947年に死亡し、エーリッヒ・ノイマンは1948年に死亡した。 有罪判決が下された場合でも、判決では会議への参加以外の事実が理由として挙げられた。ゲオルク・ライブランド(1950年)とゲルハルト・クロプファー (1962年)の裁判は、起訴取り下げとなった。両者とも1949年に拘置所から釈放されていた。オットー・ホフマンは、1948年にニュルンベルクで行 われたSS人種・移住本部に対する追及裁判で25年の懲役刑を宣告されたが、1954年にランツベルク刑務所から釈放された。ヴィルヘルム・シュトゥッ カートは、ヴィルヘルム通り裁判で3年10か月の刑を宣告されたが、拘留期間が刑期に算入されたため、1949年に早くも釈放された。 アドルフ・アイヒマンは、戦後アルゼンチンに逃亡したが、そこでイスラエル情報機関モサドの部隊に拉致され、イスラエルに移送され、1962年にエルサレ ムでセンセーショナルな裁判を経て処刑された。 |

Das Konferenzgebäude als

Gedenkstätte Logo der „Gedenk- und Bildungsstätte – Haus der Wannsee-Konferenz“ Der Berliner Architekt Paul Baumgarten plante und baute die großbürgerliche Villa, damals Große Seestraße 19a, 1914–1915 für den Fabrikanten Ernst Marlier.[73] Das Gebäude galt als sein luxuriösester Bau und gehörte damals zur Gemeinde Wannsee, heute ein Ortsteil des Bezirks Steglitz-Zehlendorf. 1921 verkaufte Marlier das Anwesen an Friedrich Minoux, damals Generaldirektor im Stinnes-Konzern (daher auch der Name „Minoux-Villa“). 1929 erhielt es im Zuge der Umnummerierung der Straße die Hausnummer 56/58. Seit dem 8. April 1933 heißt die Straße Am Großen Wannsee. Wegen Betrugs wurde Minoux im Mai 1940 verhaftet.[74] Aus der Haft heraus verkaufte er Villa und Grundstück zum damals marktüblichen Preis von 1,95 Millionen Reichsmark an die Nordhav-Stiftung, die für den SS-Sicherheitsdienst (SD) Grundstücksgeschäfte abwickelte.[75] Ab 1940 ließ die SS die Außenanlage der Villa durch Zwangsarbeiter im „geschlossenen jüdischen Arbeitseinsatz“ beziehungsweise später durch osteuropäische Zwangsarbeiter pflegen. Das Haus wurde als Gästehaus der Sicherheitspolizei genutzt; hier übernachteten hohe SS-Offiziere, Führer von Einsatzkommandos oder befreundete ausländische Geheimdienstchefs. Anfang Februar 1943 verkaufte die Stiftung Nordhav das Grundstück an das Deutsche Reich (Sicherheitspolizeiverwaltung) mit der vertraglichen Regelung (§ 4) zur „Weiterführung als Kameradschafts- und Führerheim der Sicherheitspolizei“.[76] Im Oktober 1944 verlegte der Inlands-SD unter Otto Ohlendorf und gegen Kriegsende auch Gestapo-Chef Heinrich Müller sein Hauptquartier in die Villa.[76] Nach Kriegsende nutzte nach unbestätigten Berichten zunächst die Rote Armee und später die US-Armee vorübergehend das Anwesen. Zeitweise stand es leer, sodass die Einrichtung nicht erhalten ist. 1946 ging das Grundstück dann in den Besitz des Magistrats von Groß-Berlin über. Dieser vermietete es im Dezember 1946 an die Berliner SPD, die dort eine Bildungs- und Erholungsstätte sowie eine Bibliothek der im März 1947 von fünf sozialdemokratischen Verlagen gegründeten Stiftung „August-Bebel-Institut“ beherbergte.[77] Nachdem im Herbst 1951 der Beschluss gefasst worden war, das Haus aus finanziellen Gründen wieder aufzugeben, wurde das Grundstück im Januar 1952 an den Bezirk Neukölln verpachtet, der die Villa als Schullandheim nutzte.[78] 1966 gründete der Historiker Joseph Wulf, der das KZ Auschwitz überlebt hatte, den Verein „Internationales Dokumentationszentrum zur Erforschung des Nationalsozialismus und seiner Folgeerscheinungen“. Unterstützer der Initiative waren Karl Jaspers, Gideon Hausner, der Ankläger im Eichmannprozess, Robert M. W. Kempner, Rechtsanwalt und Nürnberger Ankläger, Golo Mann, Max Horkheimer, Fritz Bauer, Heinz Galinski, Alfred Grosser sowie der Rechtsanwalt Horst Mahler, der später als Holocaustleugner in Erscheinung trat.[79] Das Gebäude sollte als Dokumentationszentrum umgewidmet und vom Verein genutzt werden. Wulf konnte Geldgeber sowie prominente Unterstützung aus dem Ausland, etwa durch Nahum Goldman, gewinnen. Zunächst sprach sich auch der Regierende Bürgermeister Willy Brandt für das Projekt aus, nach dessen Weggang nach Bonn verlor dieses aber das Wohlwollen des Berliner Senats. Brandts Nachfolger Klaus Schütz (SPD) stand der Einrichtung einer Gedenkstätte ablehnend gegenüber und begründete dies mit der Sorge, dass sie Antisemitismus fördern könne. Generell fehlte der bundesdeutschen Gesellschaft in den 1960er Jahren ein Bewusstsein für die Schuld, die sie im Nationalsozialismus auf sich geladen hatte. Entsprechend wurde Wulfs Vorstoß vor allem als innerjüdisches Projekt rezipiert. Eine Verhinderung der Gedenkstätte ermöglichte so die Verdrängung eigener Schuld. Nachdem der Senat am 20. Dezember 1967 zwar die Gründung einer Gedenkstätte genehmigte, eine Nutzung der Villa am Wannsee zu diesem Zweck aber ablehnte, zogen sich zahlreiche Geldgeber zurück. Der Verein löste sich schließlich 1973 auf.[80] Erst 1988 wurden Villa und Garten nach denkmalpflegerischen Gesichtspunkten und für die Nutzung als Gedenkstätte rekonstruiert. 1992 wurde die Gedenk- und Bildungsstätte – Haus der Wannsee-Konferenz in den Räumen der Villa eröffnet; sie trägt den Namen Joseph Wulfs. Im Erdgeschoss des Hauses informiert die Dauerausstellung „Die Wannsee-Konferenz und der Völkermord an den europäischen Juden“ über den Prozess der Ausgrenzung, Verfolgung, Vertreibung, Ghettoisierung und Vernichtung der Juden im deutschen Einflussbereich zwischen 1933 und 1945. Nach Umbau und Überarbeitung wurde im Januar 2006 eine neue Dauerausstellung eröffnet. 2020 wurde die Dauerausstellung erneut überarbeitet. Sie trägt nun die Überschrift „Die Besprechung am Wannsee und der Mord an den europäischen Jüdinnen und Juden“.[81] |

記念館としての会議場 「記念・教育施設 – ヴァンゼー会議の家」のロゴ ベルリンの建築家ポール・バウムガルテンは、1914年から1915年にかけて、当時グロース・ゼーシュトラーセ19aにあったこの上流階級の邸宅を、工 場経営者エルンスト・マーリアのために設計、建設した[73]。この建物は、彼の最も豪華な建築物として知られ、当時はヴァンゼー地区に属していたが、現 在はシュテグリッツ・ツェーレンドルフ地区の一部となっている。1921年、マーリヤーはこの不動産を、当時スティネス・グループの総支配人だったフリー ドリッヒ・ミヌー(Friedrich Minoux)に売却した(そのため「ミヌー邸」という名前も付けられている)。1929年、道路の番号変更に伴い、この邸宅は56/58番となった。 1933年4月8日以降、この道路はアム・グロース・ヴァンゼー(Am Großen Wannsee)という名称になっている。1940年5月、ミヌーは詐欺の容疑で逮捕された[74]。拘留中、彼は当時市場価格であった195万ライヒス マルクで、SS保安局(SD)の不動産取引を担当していたノルトハフ財団に別荘と土地を売却した[75]。 1940年以降、SSは、強制労働者を「閉鎖的なユダヤ人労働部隊」として、また後に東ヨーロッパの強制労働者を、この別荘の屋外施設の維持管理に当たら せた。この別荘は、治安警察のゲストハウスとして使用され、SSの高官、特別行動部隊の指揮官、あるいは友好的な外国の諜報機関長たちが宿泊した。 1943年2月初旬、ノルトハフ財団は、この土地をドイツ帝国(治安警察管理局)に売却し、契約(第4条)で「治安警察の親睦会および指導者ホームとして 継続する」と規定した。[76] 1944年10月、オットー・オレンドルフ率いる国内SD、そして戦争終結間際にはゲシュタポ長官ハインリッヒ・ミュラーも、本拠地をこの邸宅に移した。 [76] 戦争終結後、未確認の情報によると、まず赤軍、その後米陸軍が一時的にこの敷地を利用した。一時、空き家となったため、その設備は保存されなかった。 1946年、この土地は、大ベルリン市当局の所有となった。1946年12月、当局は、この土地をベルリンのSPDに賃貸し、SPDは、この土地を教育・ 保養施設、および1947年3月に5つの社会民主党系出版社によって設立された財団「アウグスト・ベーベル研究所」の図書館として利用した。[77] 1951年秋、財政上の理由からこの施設を廃止することが決定され、1952年1月にこの土地はノイケルン区に賃貸され、同区は別荘を学校宿泊施設として 利用した。[78] 1966年、アウシュヴィッツ強制収容所を生き延びた歴史家ヨゼフ・ヴルフが、「ナチズムとその余波に関する国際文書センター」を設立した。この取り組み を支援したのは、カール・ヤスパース、アイヒマン裁判の検察官ギデオン・ハウスナー、弁護士でニュルンベルク裁判の検察官ロバート・M・W・ケンプナー、 ゴロ・マン、マックス・ホルクハイマー、フリッツ・バウアー、ハインツ・ガリンスキー、アルフレッド・グロース、そして後にホロコースト否定論者として知 られるようになった弁護士ホルスト・マーラーだった。[79] この建物は、資料センターとして再利用され、協会によって使用される予定だった。ヴルフは、ナフム・ゴールドマンなど、海外からの資金提供者や著名人の支 援を得ることができた。 当初、ウィリー・ブラント市長もこのプロジェクトを支持していたが、彼がボンに移った後、ベルリン市議会はプロジェクトへの支持を撤回した。ブラントの後 継者であるクラウス・シュッツ(SPD)は、記念館の設立に反対し、それが反ユダヤ主義を助長する恐れがあるとの懸念を理由に挙げた。1960年代のドイ ツ社会は、ナチズムによって負った罪悪感に対する意識が一般的に欠けていた。そのため、ヴルフの提案は、主にユダヤ人内部でのプロジェクトとして受け止め られた。記念館の設立を阻止することで、自らの罪悪感を押しのけることができたのだ。1967年12月20日、上院は記念館の設立を承認したが、ヴァン ゼーの別荘をその目的で使用することを拒否したため、多くの資金提供者が撤退した。結局、協会は1973年に解散した。 1988 年になってようやく、記念館として活用するために、歴史的建造物保護の観点から別荘と庭園が修復された。1992 年、別荘の敷地内に「ヴァンゼー会議記念館・教育施設」が開設され、ヨゼフ・ヴルフの名前が付けられた。この建物の1階では、常設展示「ヴァンゼー会議と ヨーロッパのユダヤ人虐殺」が、1933年から1945年にかけてドイツの影響下にある地域で、ユダヤ人が排斥、迫害、追放、ゲットー化、そして絶滅へと 追い込まれた過程について紹介している。改装と改編を経て、2006年1月に新しい常設展示がオープンした。2020年には、常設展示が再び改編された。 現在の展示のタイトルは「ヴァンゼー会議とヨーロッパのユダヤ人の虐殺」である。[81] |

| Künstlerische Verarbeitung Romane Leslie Kaplan beschreibt in Fever die Bedeutung der Konferenz für Eichmanns Aufstieg in fiktiver Form. Demnach habe Eichmann sich eingebildet, dass das Zusammensitzen mit Heydrich für ihn ein Karrieresprung sei. Im Roman ist der erhoffte berufliche Aufstieg ein wichtiger Grund, dass Eichmann an den Massenverbrechen des Holocaust mitwirkte. Es habe sich dabei also um Morde ohne eigentliches Motiv gehandelt. Robert Harris zeichnet in seinem Roman Vaterland die Vision, dass Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat und über ganz Europa herrscht. Die Juden sind aus dem gesamten Einflussgebiet verschwunden und ihre Existenz ist in der Bevölkerung eine verblassende, unausgesprochene Erinnerung. Wenige Tage vor dem 75. „Führergeburtstag“ Hitlers beginnt eine Mordserie an ehemaligen Nazigrößen. Nach und nach deckt der ermittelnde Kriminalpolizist auf, dass die Mordopfer die überlebenden Mitwisser des totgeschwiegenen Verschwindens der Juden sind. Der Roman beleuchtet dabei besonders die Heimlichkeit der Konferenz und die wenigen verbliebenen Belege. Schauspiel Paul Mommertz schrieb 1984 das Bühnenstück Die Wannseekonferenz. Er verwendete das Eichmannprotokoll, Aussagen Eichmanns in seinem Prozess und briefliche Dokumente für möglichst realistische Dialoge. Das Stück dauert – wie die Konferenz – 90 Minuten und bezieht seine Wirkung aus der technokratischen Kälte, mit der die Beteiligten den geplanten Massenmord an 11 Millionen Menschen als rein logistisches Problem verhandeln. Das Stück wurde im Volkstheater Wien uraufgeführt; weitere Aufführungen z. B. unter der Regie von Peter Sodann in Halle (Saale). Im September und Oktober 2003 wurde das Stück im Rahmen der Landesausstellung „Wert des Lebens“ von Isolde Christine Wabra inszeniert und im Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim zehnmal aufgeführt. Das Stück diente auch als Drehbuch für den gleichnamigen Film. Spielfilme Die Wannseekonferenz ist Thema mehrerer Spielfilme. 1984 erschien zunächst eine Fernsehversion des Schauspiels von Paul Mommertz unter der Regie von Heinz Schirk: Die Wannseekonferenz. Dietrich Mattausch spielte darin Heydrich, Gerd Böckmann spielte Eichmann. Der Film wurde mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet, darunter dem Adolf-Grimme-Preis. 1987 folgte die Kinoversion.[82] Frank Pierson war Regisseur des englischsprachigen Films Conspiracy (USA/GB, 2001, auf Deutsch als Die Wannseekonferenz). Auch dieser Spielfilm dauert wie die historische Zusammenkunft 85 Minuten und basiert auf deren Protokoll. Da dieses jedoch keine wörtliche Rede wiedergibt, sind die Dialoge rekonstruiert und deshalb historisch nicht belegt. Der von Piersons Produktion ursprünglich angestrebte dokumentarische Charakter wurde nicht erreicht, da die Umsetzung dramaturgisch überarbeitet wurde. Hinweise der Gedenkstätte, der das Drehbuch vor Drehbeginn vorlag, auf unbelegte Details wurden nicht verarbeitet. So ist in der Verfilmung, die am Ort der Konferenz gedreht wurde, Kritzinger als Zweifler dargestellt: Dies deckt sich nicht mit den überlieferten historischen Fakten. Neben diesen Verfilmungen war die Wannseekonferenz in einer Szene der vierteiligen TV-Serie Holocaust – Die Geschichte der Familie Weiß dargestellt, allerdings nur mit den Teilnehmern Heydrich und Eichmann. Am 24. Januar 2022 strahlte das ZDF den vielfach national und international preisgekrönten 105-minütigen Film Die Wannseekonferenz des Regisseurs Matti Geschonneck mit Philipp Hochmair als Heydrich aus. |

芸術的表現 小説 レスリー・カプランは『フィーバー』の中で、アイヒマンの出世にとってこの会議がどれほど重要であったかを架空の形で描いている。それによると、アイヒマ ンはハイドリッヒと席を並べることが自分のキャリアアップにつながると思い込んでいたという。この小説では、期待された昇進が、アイヒマンがホロコースト という大量虐殺に加担した重要な理由となっている。つまり、それは実際の動機のない殺人だったということだ。 ロバート・ハリスは、小説『ファザーランド』の中で、ドイツが第二次世界大戦に勝利し、ヨーロッパ全土を支配しているというビジョンを描いている。ユダヤ 人は影響力の及ぶ地域から完全に姿を消し、その存在は国民の間では、薄れゆく、口に出さない記憶となっている。ヒトラーの75回目の「総統誕生日」の数日 前、元ナチス幹部の連続殺人が始まる。捜査を担当する刑事は、殺害された犠牲者たちが、ユダヤ人の失踪について沈黙を守ってきた生存者たちであることを徐 々に明らかにしていく。この小説は、会議の秘密性と、残されたわずかな証拠に特に焦点を当てている。 演劇 ポール・モメルツは1984年に舞台劇『ヴァンゼー会議』を書いた。彼は、アイヒマンの供述調書、裁判でのアイヒマンの証言、書簡などの資料を用いて、可 能な限り現実的な対話を表現した。この劇は、会議と同様に 90 分間で、1100 万人もの人々を大量殺戮するという計画を、純粋に物流上の問題として議論する参加者たちの、技術主義的な冷徹さによってその効果を発揮している。 この作品は、ウィーンのフォルクステアターで初演され、その後、ピーター・ゾダン監督によるハレ(ザーレ)での公演など、さらに上演が繰り返された。 2003年9月と10月には、イゾルデ・クリスティン・ワブラ監督による州立展示会「生命の価値」の一環として、ハルトハイム城の学習・記念館で10回上 演された。 この作品は、同名の映画の脚本にもなった。 長編映画 ヴァンゼー会議は、いくつかの長編映画の題材となっている。1984年には、ハインツ・シルク監督による、ポール・モメルツの戯曲「ヴァンゼー会議」のテ レビ版が最初に公開された。ディートリッヒ・マタウシュがハイドリッヒ役、ゲルト・ベックマンがアイヒマン役を演じた。この映画は、アドルフ・グリム賞を はじめ、数多くの国際的な賞を受賞した。1987年には、劇場版が公開された[82]。 フランク・ピアソンは、英語映画『コンスピラシー』(米国/英国、2001年、ドイツ語版タイトル『ディ・ヴァンゼー会議』)の監督を務めた。この映画 も、歴史的な会議と同様に85分の長さで、その議事録に基づいている。しかし、議事録は逐語的な発言を再現したものではないため、対話は再構成されてお り、歴史的に裏付けのあるものではない。ピアソンの制作が当初目指していたドキュメンタリー的な性格は、劇的な演出のために改変されたため、達成されな かった。撮影開始前に脚本を入手した記念館が指摘した、裏付けのない詳細については、映画では取り上げられなかった。そのため、会議の会場で撮影されたこ の映画では、クリッツィンガーは懐疑的な人物として描かれているが、これは伝承されている歴史的事実とは一致しない。 これらの映画化に加え、ヴァンゼー会議は、4部構成のテレビシリーズ『ホロコースト ― ヴァイス家の物語』の一場面でも描かれているが、そこではハイドリッヒとアイヒマンだけが参加者として登場している。 2022年1月24日、ZDF は、マティ・ゲショネック監督、フィリップ・ホッホマイヤーがハイドリッヒ役を演じた、国内外で数々の賞を受賞した 105 分の映画『ヴァンゼー会議』を放送した。 |

| Dokumentarfilme Phoenix strahlte am 27. Januar 2018, 20:15–21:00 Uhr unter dem Titel Geheimnisvolle Orte – Am Wannsee einen Film zur Geschichte der Villen am Wannsee aus. Auf das Haus der Wannseekonferenz wird in diesem Film eingegangen. Der Dokumentarfilm Die Wannseekonferenz. Die Dokumentation. wurde im ZDF am 24. Januar 2022 im Anschluss an den Spielfilm Die Wannseekonferenz gezeigt; unter anderem war die Holocaust-Überlebende Margot Friedländer zu sehen. |

ドキュメンタリー映画 フェニックスは、2018年1月27日20:15~21:00に、「神秘的な場所 – ヴァンゼー湖」というタイトルで、ヴァンゼー湖の別荘の歴史に関する映画を放映した。この映画では、ヴァンゼー会議の会場となった家について取り上げられ ている。 ドキュメンタリー映画『ヴァンゼー会議。ドキュメンタリー』は、2022年1月24日、ZDFで映画『ヴァンゼー会議』の放送後に放映された。この映画に は、ホロコーストの生存者であるマルゴット・フリードレンダーも出演している。 |