アドルフ・アイヒマン

アドルフ・アイヒマン

Otto Adolf Eichmann, 1906-1962

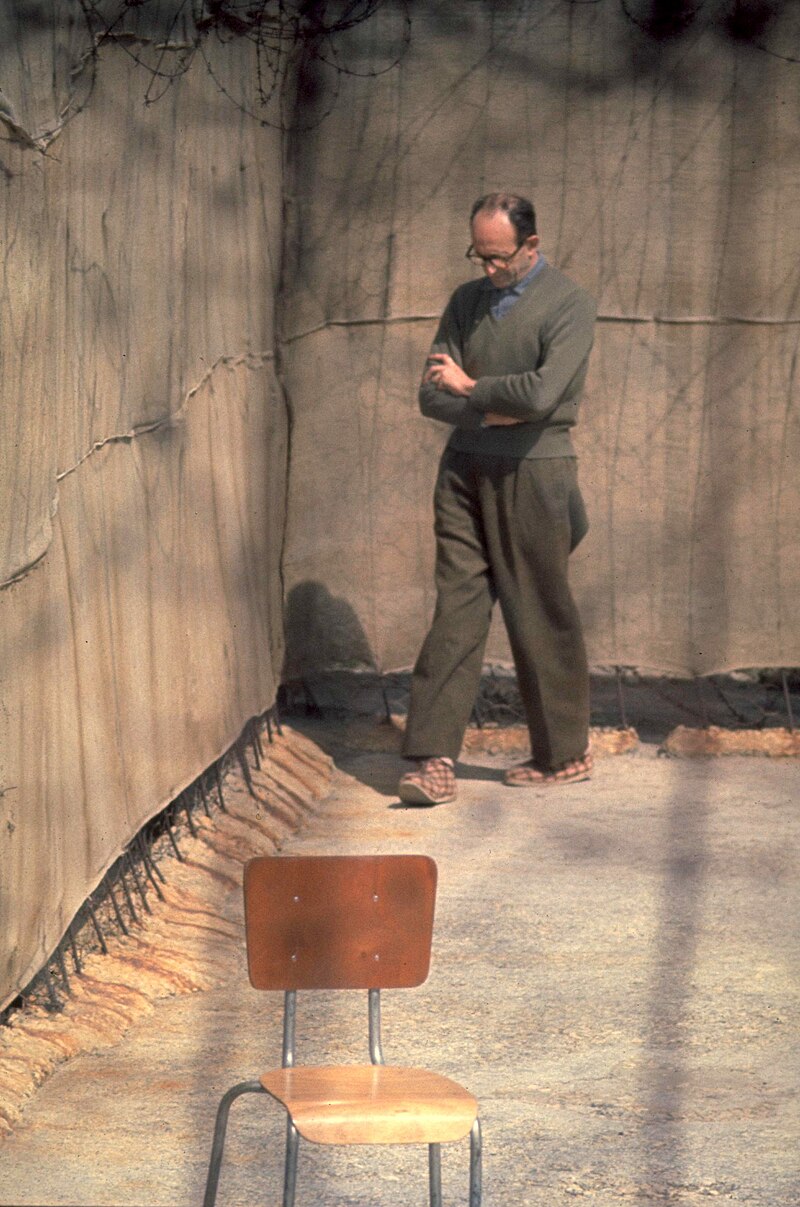

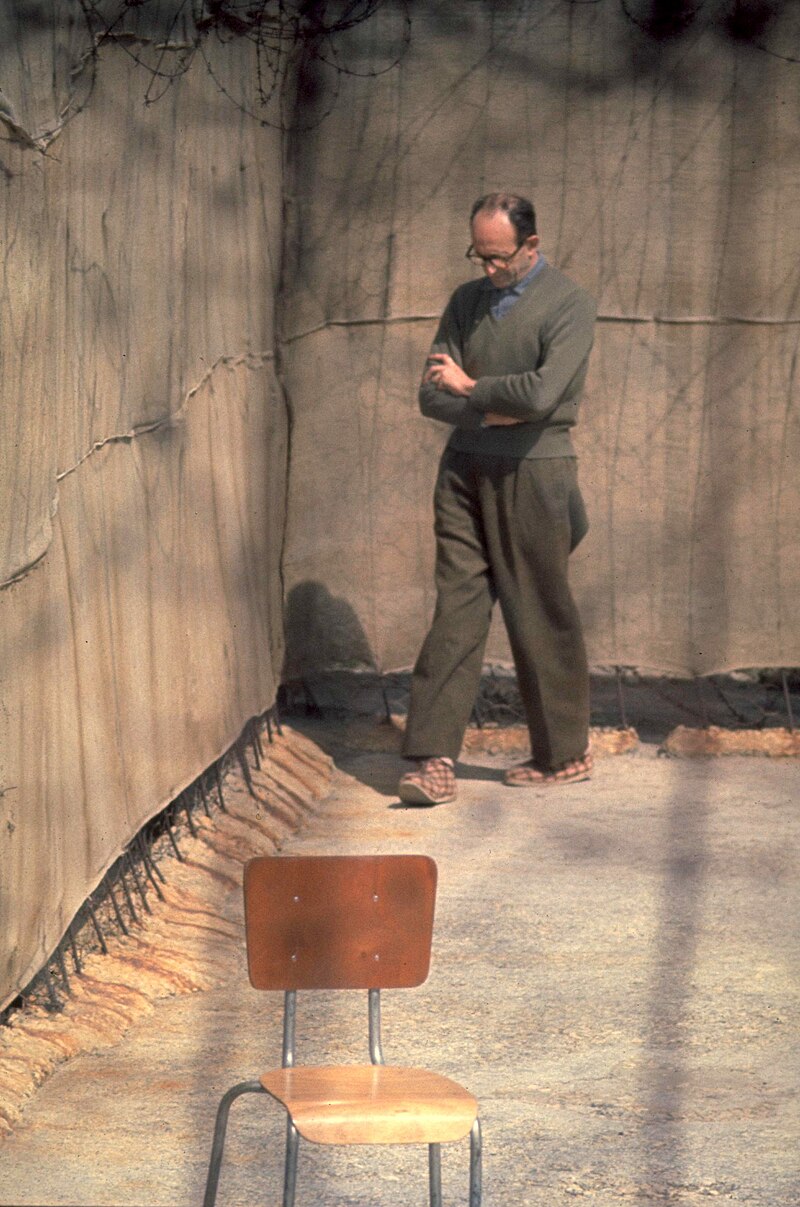

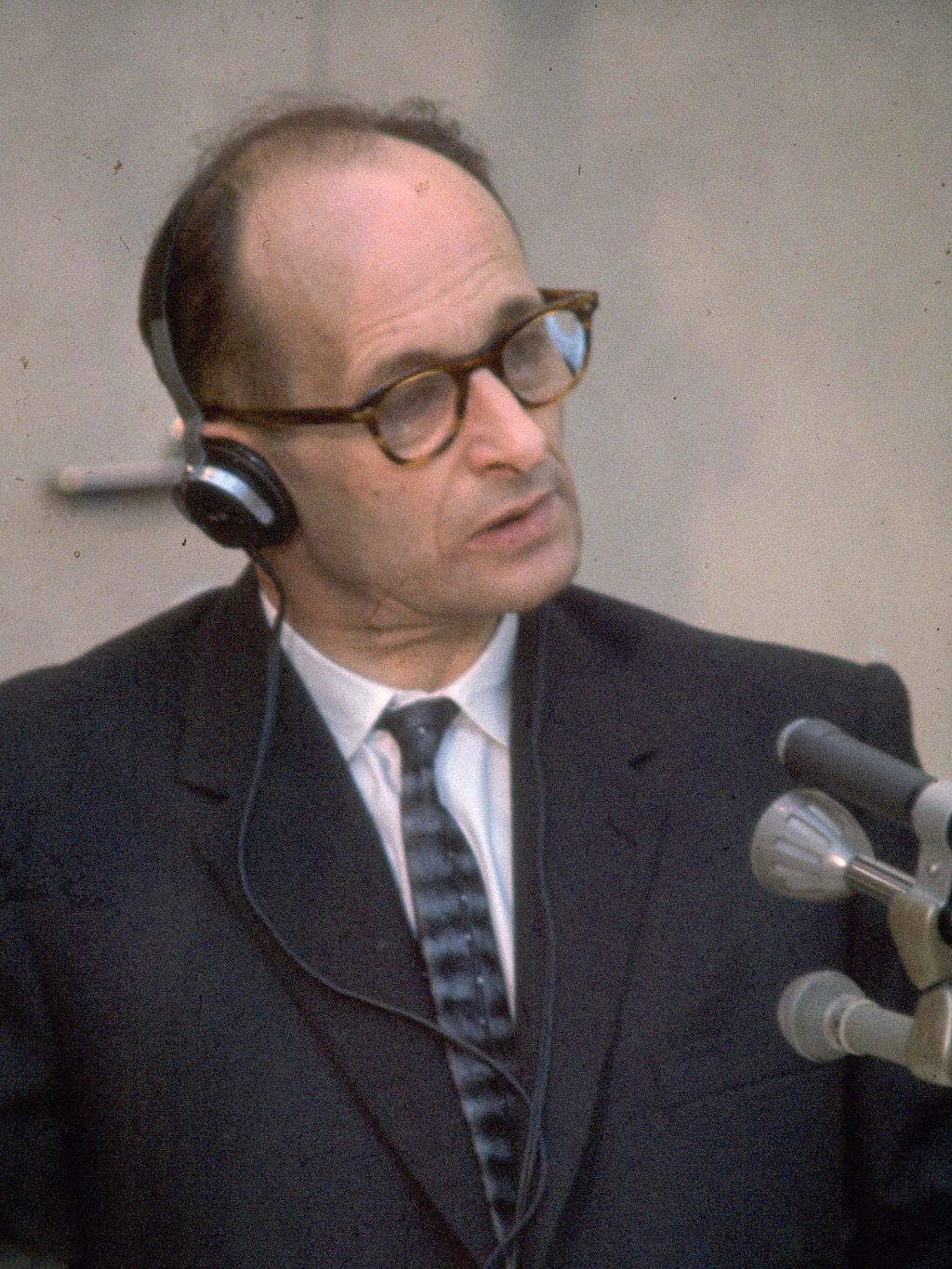

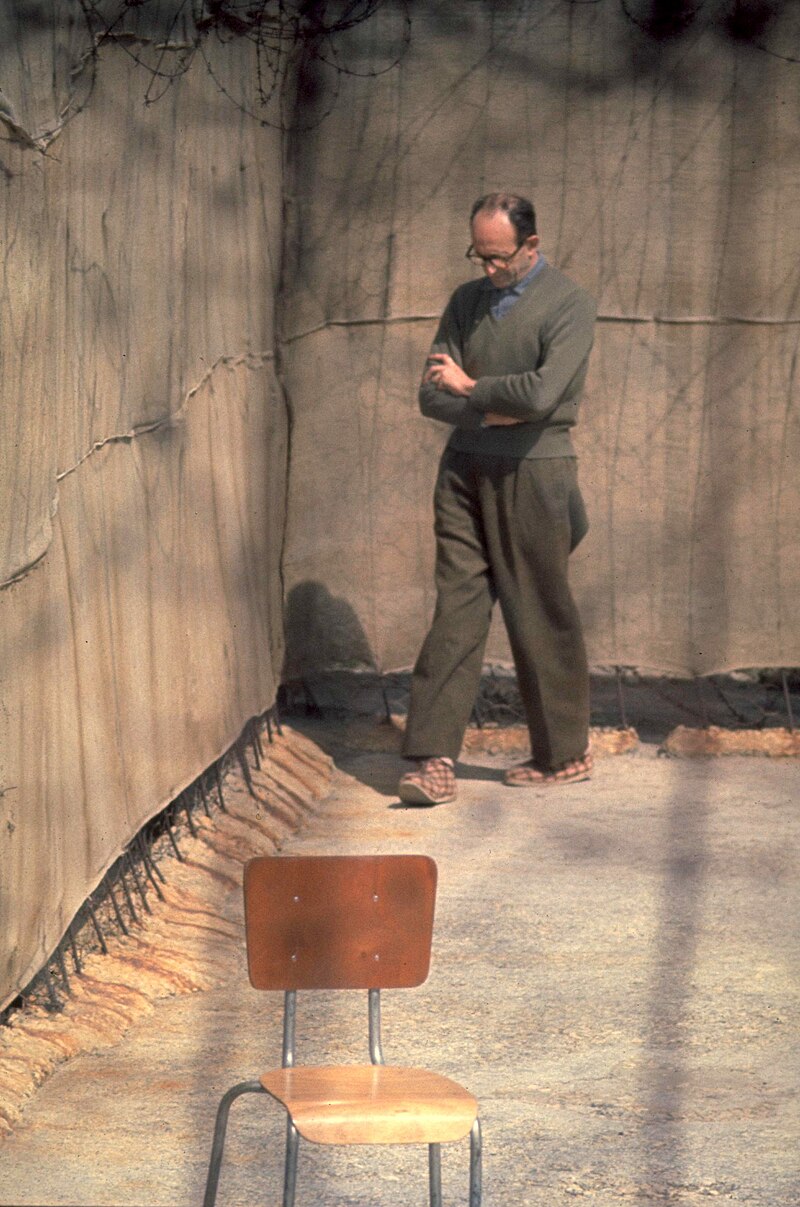

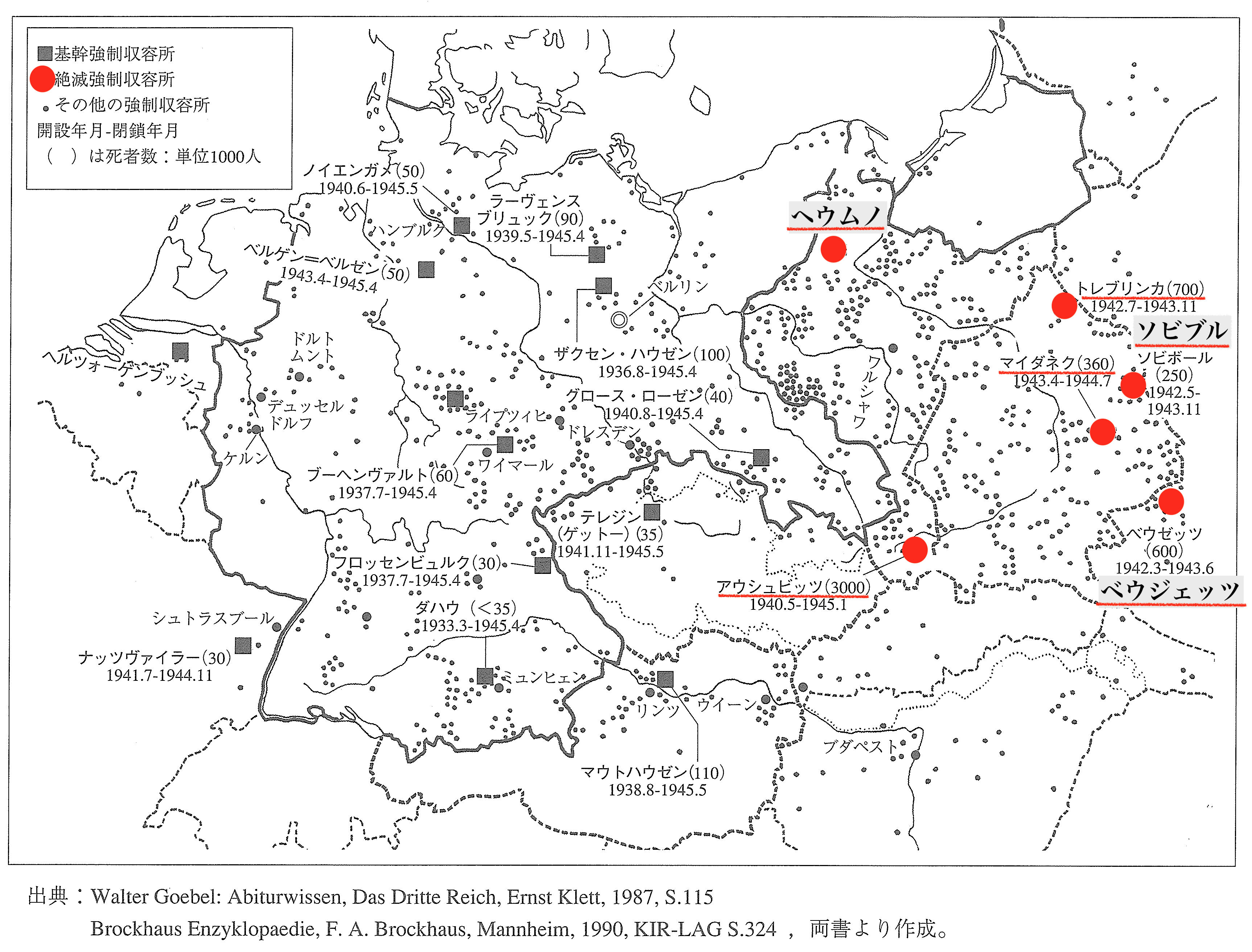

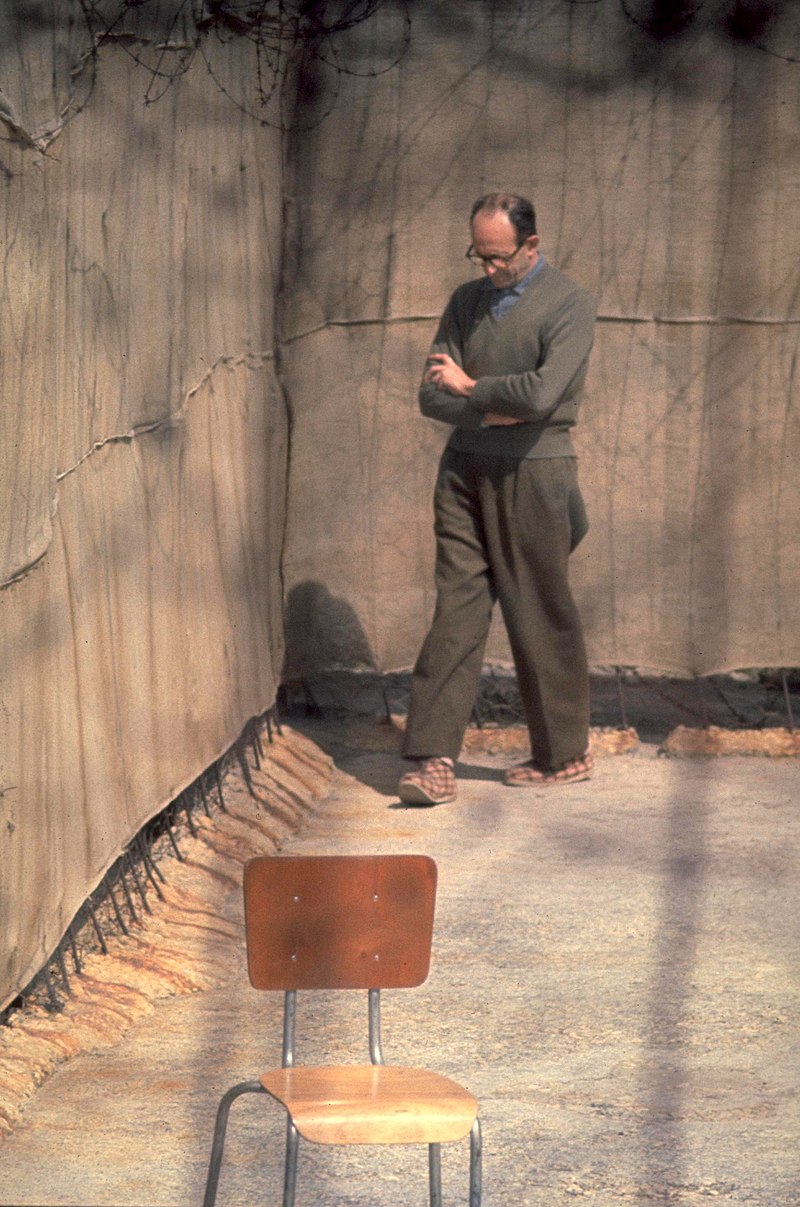

左より:1942年のアイヒマン/1942年のハイドリヒからマルチン・ルーサーに送られた最終解決文書/1961年のアイヒマン裁判における写真

解説:池田光穂

☆オットー・アドルフ・アイヒマン は1942年1月のヴァンゼー会議に参加し、ユダヤ人問題に対する大量虐殺的最終解決策の実施を計画した。その後、ラインハルト・ハイドリヒ親衛隊大将 から、ドイツ占領下のヨーロッパ全土で数百万人のユダヤ人をナチスのゲットーやナチスの絶滅収容所に大量に強制送還するための後方支援と管理を任された。 彼は1945年に連合国に捕らえられ拘束されたが、逃亡し、最終的にアルゼンチンに定住した。1960年5月、彼はイスラエルのモサド情報機関によって追 跡・拉致され、イスラエル最高裁判所で裁判にかけられた。大々的に報道されたアイヒマン裁判の結果、彼はエルサレムで有罪判決を受け、1962年に絞首刑 で処刑された。

+++

| Otto Adolf Eichmann[a]

(/ˈaɪkmən/ EYEKH-mən,[1] German: [ˈɔtoː ˈʔaːdɔlf ˈʔaɪçman]; 19 March

1906 – 1 June 1962) was a German-Austrian[2] official of the Nazi

Party, an officer of the Schutzstaffel (SS), and one of the major

organisers of the Holocaust. He participated in the January 1942

Wannsee Conference, at which the implementation of the genocidal Final

Solution to the Jewish Question was planned. Following this, he was

tasked by SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich with facilitating and

managing the logistics involved in the mass deportation of millions of

Jews to Nazi ghettos and Nazi extermination camps across

German-occupied Europe. He was captured and detained by the Allies in

1945, but escaped and eventually settled in Argentina. In May 1960, he

was tracked down and abducted by Israel's Mossad intelligence agency,

and put on trial before the Supreme Court of Israel. The highly

publicised Eichmann trial resulted in his conviction in Jerusalem,

following which he was executed by hanging in 1962. After doing poorly in school, Eichmann briefly worked for his father's mining company in Austria, where the family had moved in 1914. He worked as a travelling oil salesman beginning in 1927, and joined both the Nazi Party and the SS in 1932. He returned to Germany in 1933, where he joined the Sicherheitsdienst (SD, "Security Service"); there he was appointed head of the department responsible for Jewish affairs – especially emigration, which the Nazis encouraged through violence and economic pressure. After the outbreak of the Second World War in September 1939, Eichmann and his staff arranged for Jews to be concentrated in ghettos in major cities with the expectation that they would be transported either farther east or overseas. He also drew up plans for a Jewish reservation, first at Nisko in southeast Poland and later in Madagascar, but neither of these plans was carried out. The Nazis began the invasion of the Soviet Union on 22 June 1941, and their Jewish policy changed from coerced emigration to extermination. To coordinate planning for the genocide, Eichmann's superior Reinhard Heydrich hosted the regime's administrative leaders at the Wannsee Conference on 20 January 1942. Eichmann collected information for him, attended the conference, and prepared the minutes. Eichmann and his staff became responsible for Jewish deportations to extermination camps, where the victims were gassed. After Germany occupied Hungary in March 1944, Eichmann oversaw the deportation of much of the Jewish population. Most of the victims were sent to Auschwitz concentration camp, where about 75 per cent were murdered upon arrival. By the time the transports were stopped in July 1944, 437,000 of Hungary's 725,000 Jews had been killed. Dieter Wisliceny testified at Nuremberg that Eichmann told him he would "leap laughing into the grave because the feeling that he had five million people[b] on his conscience would be for him a source of extraordinary satisfaction."[4] After Germany's defeat in 1945, Eichmann was captured by US forces, but escaped from a detention camp and moved around Germany to avoid re-capture. He ended up in a small village in Lower Saxony, where he lived until 1950, when he moved to Argentina using false papers he obtained with help from an organisation directed by Catholic bishop Alois Hudal. Information collected by Mossad, Israel's intelligence agency, confirmed his location in 1960. A team of Mossad and Shin Bet agents captured Eichmann and brought him to Israel to stand trial on 15 criminal charges, including war crimes, crimes against humanity, and crimes against the Jewish people. During the trial, he did not deny the Holocaust or his role in organising it, but said he was simply following orders in a totalitarian Führerprinzip system. He was found guilty on all of the charges, and was executed by hanging on 1 June 1962.[c] The trial was widely followed in the media and was later the subject of several books, including Hannah Arendt's Eichmann in Jerusalem, in which Arendt coined the phrase "the banality of evil" to describe Eichmann.[6] |

オットー・アドルフ・アイヒマン[a](/↪Laˈa↪Ll_26n/

EYEKH-mən、[1]ドイツ語: 彼は1942年1月のヴァン

ゼー会議に参加し、ユダヤ人問題に対する大量虐殺的最終解決策の実施を計画した。その後、ラインハル

ト・ハイドリヒ親衛隊大将から、ドイツ占領下

のヨーロッパ全土で数百万人のユダヤ人をナチスのゲットーやナチスの絶滅収容所に大量に強制送還するための後方支援と管理を任された。彼は1945年に連

合国に捕らえられ拘束されたが、逃亡し、最終的にアルゼンチンに定住した。1960年5月、彼はイスラエルのモサド情報機関によって追跡・拉致され、イス

ラエル最高裁判所で裁判にかけられた。大々的に報道されたアイヒマン裁判の結果、彼はエルサレムで有罪判決を受け、1962年に絞首刑で処刑された。 学校での成績が悪かったアイヒマンは、1914年に一家が移住したオーストリアの父親の鉱山会社で短期間働いた。1927年から石油のセールスマンとして 働き、1932年にナチ党と親衛隊に入党した。1933年にドイツに戻り、そこでユダヤ人問題、特にナチスが暴力と経済的圧力によって奨励した移住を担当 する部署の責任者に任命された。1939年9月に第二次世界大戦が勃発すると、アイヒマンとそのスタッフは、ユダヤ人が東部か海外に移送されることを想定 して、主要都市のゲットーに集中するよう手配した。彼はまた、最初はポーランド南東部のニスコに、後にマダガスカルにユダヤ人居留地の計画を立てたが、い ずれも実行には移されなかった。 ナチスは1941年6月22日にソ連侵攻を開始し、ユダヤ人政策は強制移住から絶滅へと変わった。大量虐殺の計画を調整するため、アイヒマンの上司ライン ハルト・ハイドリヒは1942年1月20日、ヴァンゼー会議で政権の行政指導者たちを接待した。アイヒマンは彼のために情報を集め、会議に出席し、議事録 を作成した。アイヒマンと彼のスタッフは、ユダヤ人の絶滅収容所への強制送還の責任者となり、そこで犠牲者はガス処刑された。1944年3月にドイツがハ ンガリーを占領した後、アイヒマンはユダヤ人人口の大半の国外追放を監督した。犠牲者のほとんどはアウシュビッツ強制収容所に送られ、約75%が到着と同 時に殺害された。1944年7月に移送が停止されるまでに、ハンガリーのユダヤ人72万5千人のうち43万7千人が殺された。ディーター・ヴィスリケニー はニュルンベルクで、アイヒマンが「500万人[b]を自分の良心に刻んだという感覚は、彼にとって並外れた満足の源になるだろうから、墓の中に笑いなが ら飛び込むだろう」と語ったと証言している[4]。 1945年のドイツの敗戦後、アイヒマンは米軍に捕らえられたが、収容所を脱走し、再逮捕を避けるためにドイツ各地を転々とした。彼はニーダーザクセン州 の小さな村に辿り着き、そこで1950年まで暮らしたが、カトリック司教アロイス・フダルが指揮する組織の助けを借りて入手した偽の書類を使ってアルゼン チンに移住した。イスラエルの諜報機関モサドが収集した情報により、1960年に彼の居場所が確認された。モサドとシン・ベトの諜報員チームがアイヒマン を捕らえ、戦争犯罪、人道に対する罪、ユダヤ人に対する罪を含む15の犯罪容疑で裁判を受けるためにイスラエルに連行した。裁判の間、アイヒマンはホロ コーストやそれを組織した自分の役割を否定せず、全体主義的な総統prinzipシステムにおける命令に従っただけだと述べた。この裁判はメディアで広く 報道され、後にハンナ・アーレントの『エルサレムのアイヒマン』など数冊の本の題材となった。この本の中でアーレントはアイヒマンを表現するために「悪の 凡庸性」という言葉を作った[6]。 |

| Early life and education Otto Adolf Eichmann,[a] the eldest of five children, was born in 1906 to a Calvinist Protestant family in Solingen, Germany.[7] His parents were Adolf Karl Eichmann, a bookkeeper, and Maria (née Schefferling), a housewife.[8][9][d] The elder Adolf moved to Linz, Austria, in 1913 to take a position as commercial manager for the Linz Tramway and Electrical Company, and the rest of the family followed a year later. After the death of Maria in 1916, Eichmann's father married Maria Zawrzel, a devout Protestant with two sons.[10] Eichmann attended the Kaiser Franz Joseph Staatsoberrealschule (state secondary school) in Linz, the same high school Adolf Hitler had attended 17 years before.[11] He played the violin and participated in sports and clubs, including a Wandervogel woodcraft and scouting group that included some older boys who were members of various right-wing militias.[12] His poor school performance resulted in his father's withdrawing him from the Realschule and enrolling him in the Höhere Bundeslehranstalt für Elektrotechnik, Maschinenbau und Hochbau vocational college.[13] He left without attaining a degree and joined his father's new enterprise, the Untersberg Mining Company, where he worked for several months.[13] From 1925 to 1927 he worked as a sales clerk for the Oberösterreichische Elektrobau AG radio company. Next, between 1927 and early 1933, Eichmann worked in Upper Austria and Salzburg as district agent for the Vacuum Oil Company AG.[14][15] During this time, he joined the Jungfrontkämpfervereinigung, the youth section of Hermann Hiltl's right-wing veterans movement, and began reading newspapers published by the Nazi Party.[16] The party platform included the dissolution of the Weimar Republic in Germany, rejection of the terms of the Treaty of Versailles, radical antisemitism, and anti-Bolshevism.[17] They promised a strong central government, increased Lebensraum (living space) for Germanic peoples, formation of a national community based on race, and racial cleansing via the active suppression of Jews, who would be stripped of their citizenship and civil rights.[18] |

生い立ちと教育 オットー・アドルフ・アイヒマンは5人兄弟の長男として1906年、ドイツのゾーリンゲンのカルヴァン派プロテスタントの家庭に生まれる。両親は簿記係の アドルフ・カール・アイヒマンと主婦のマリア(旧姓シェファーリング)。長男のアドルフは1913年にオーストリアのリンツに移り住み、リンツの路面電 車・電気会社のコマーシャル・マネージャーの職に就いた。1916年にマリアが亡くなると、アイヒマンの父は敬虔なプロテスタントのマリア・ザウルツェル と結婚し、2人の息子をもうけた。 アイヒマンは17年前にアドルフ・ヒトラーが通っていたリンツのカイザー・フランツ・ヨーゼフ高等学校(Kaiser Franz Joseph Staatsoberrealschule)に通った。ヴァイオリンを弾き、スポーツやクラブ活動に参加した。ヴァンデルヴォーゲルという木工クラフトや スカウトのグループには、さまざまな右翼民兵の年長の少年たちもいた。学校の成績が悪かったため、父親は彼をレアルシューレから退学させ、ヘーレ・ブンデ ス・レハンスタール・エレクトロテクニック・マシネンバウ・ウント・ホッホバウ専門学校に入学させた。学位は得られないまま退学し、父の新しい企業ウン タースベルク鉱山会社に入社。1925年から1927年まで、ラジオ会社Oberösterreichische Elektrobau AGの営業事務員として働く。次に、1927年から1933年初頭にかけて、アイヒマンは真空油会社AGの地区代理店としてオーバーエスターライヒとザル ツブルクで働いた。 この間、ヘルマン・ヒルトルの右翼退役軍人運動の青年部であるユングフロントケンプフェライングングに参加し、ナチ党発行の新聞を読み始めた。党の綱領に は、ドイツのワイマール共和国の解体、ヴェルサイユ条約の拒否、急進的な反ユダヤ主義、反ボリシェヴィズムなどが盛り込まれていた。強力な中央政府の樹 立、ゲルマン民族のレーベンスラウム(生活空間)の拡大、人種に基づく民族共同体の形成、市民権と市民権を剥奪されるユダヤ人の積極的な弾圧による人種浄 化を約束した。 |

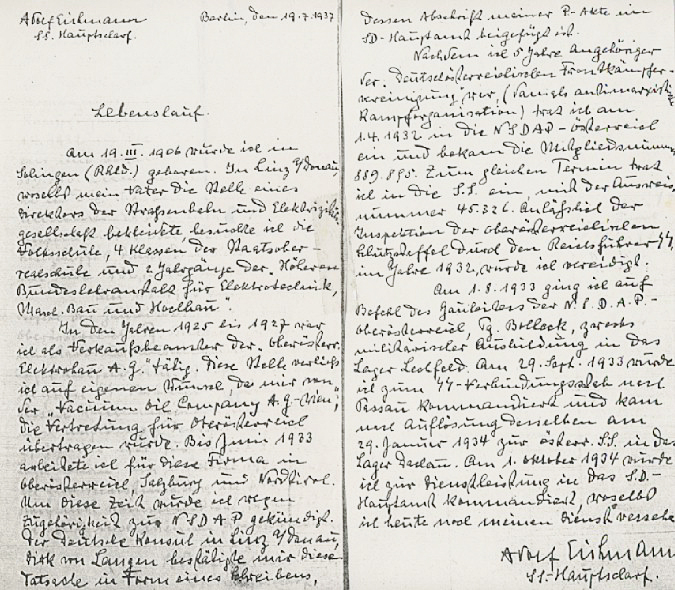

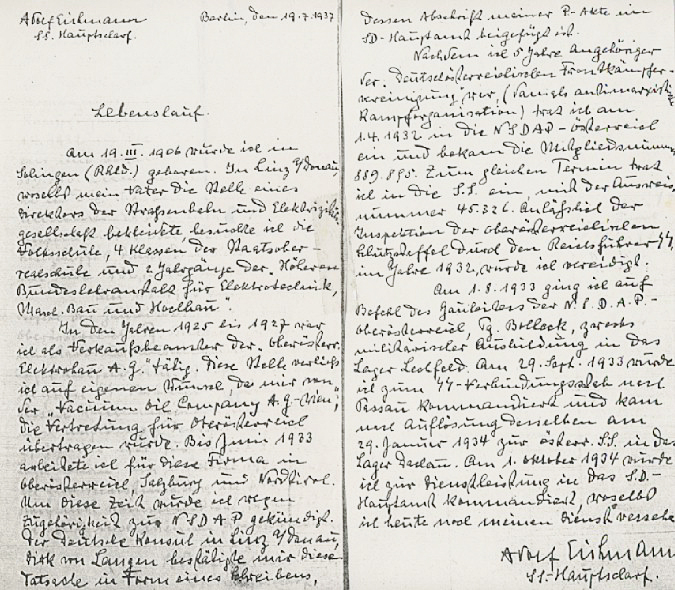

Early career Adolf Eichmann's Lebenslauf (résumé) attached to his application for promotion from SS-Hauptscharführer to SS-Untersturmführer in 1937 On the advice of family friend and local SS leader Ernst Kaltenbrunner, Eichmann joined the Austrian branch of the Nazi Party on 1 April 1932, member number 889,895.[19] His membership in the SS was confirmed seven months later (SS member number 45,326).[20] His regiment was SS-Standarte 37, responsible for guarding the party headquarters in Linz and protecting party speakers at rallies, which would often become violent. Eichmann pursued party activities in Linz on weekends while continuing in his position at Vacuum Oil in Salzburg.[15] A few months after the Nazi seizure of power in Germany in January 1933, Eichmann lost his job due to staffing cutbacks at Vacuum Oil. The Nazi Party was banned in Austria around the same time. These events were factors in Eichmann's decision to return to Germany.[21] Like many other Nazis fleeing Austria in the spring of 1933, Eichmann left for Passau, where he joined Andreas Bolek at his headquarters.[22] After he attended a training programme at the SS depot in Klosterlechfeld in August, Eichmann returned to the Passau border in September, where he was assigned to lead an eight-man SS liaison team to guide Austrian National Socialists into Germany and smuggle propaganda material from there into Austria.[23] In late December, when this unit was dissolved, Eichmann was promoted to SS-Scharführer (squad leader, equivalent to corporal).[24] Eichmann's battalion of the Deutschland Regiment was quartered at barracks next door to Dachau concentration camp.[25] By 1934, Eichmann requested transfer to the Sicherheitsdienst (SD) of the SS, to escape the "monotony" of military training and service at Dachau. Eichmann was accepted into the SD and assigned to the sub-office on Freemasons, organising seized ritual objects for a proposed museum and creating a card index of German Freemasons and Masonic organisations. He prepared an anti-Masonic exhibition, which proved to be extremely popular. Visitors included Hermann Goering, Heinrich Himmler, Kaltenbrunner, and Baron Leopold von Mildenstein.[26] Mildenstein invited Eichmann to join his Jewish Department, Section II/112 of the SD, at its Berlin headquarters.[27][28][e] Eichmann's transfer was granted in November 1934. He later came to consider this as his big break.[29] He was assigned to study and prepare reports on the Zionist movement and various Jewish organisations. He even learned a smattering of Hebrew and Yiddish, gaining a reputation as a specialist in Zionist and Jewish matters.[30] On 21 March 1935 Eichmann married Veronika (Vera) Liebl (1909–1997).[31] The couple had four sons: Klaus (born 1936 in Berlin), Horst Adolf (born 1940 in Vienna), Dieter Helmut (born 1942 in Prague) and Ricardo Francisco (born 1955 in Buenos Aires).[32][33] Eichmann was promoted to SS-Hauptscharführer (head squad leader) in 1936 and was commissioned as an SS-Untersturmführer (second lieutenant) the following year.[34] Eichmann left the church in 1937.[35] Nazi Germany used violence and economic pressure to coerce Jews to leave Germany;[36] around 250,000 of the country's 437,000 Jews emigrated between 1933 and 1939.[37][38] Eichmann travelled to British Mandatory Palestine with his superior Herbert Hagen in 1937 to assess the possibility of Germany's Jews voluntarily emigrating to that country, disembarking with forged press credentials at Haifa, whence they travelled to Cairo in Egypt. There they met Feival Polkes, an agent of the Haganah, with whom they were unable to strike a deal.[39] Polkes suggested that more Jews should be allowed to leave under the terms of the Haavara Agreement, each being allowed to take £1000 with them so that they would qualify for entry to Palestine under a less restricted form of immigration. The suggestion was dismissed, Hagen giving two reasons in his report: a strong Jewish presence in Palestine might lead to their founding an independent state, which would run contrary to Reich policy; it was also against Reich policy to allow the free transferal of "Jewish capital".[40] Eichmann and Hagen attempted to return to Palestine a few days later, but were denied entry after the British authorities refused them the required visas.[41] Their report on their visit was published in 1982.[42]  1938年3月18日、ウィーンのザイテンシュテッテンのユダヤ人協会。手前の親衛隊員がアイヒマン In 1938, Eichmann was posted to Vienna to help organise Jewish emigration from Austria, which had just been integrated into the Reich through the Anschluss.[43] Jewish community organisations were placed under supervision of the SD and tasked with encouraging and facilitating Jewish emigration.[44] Funding came from money seized from other Jewish people and organisations, as well as donations from overseas, which were placed under SD control.[45] Eichmann was promoted to SS-Obersturmführer (first lieutenant) in July 1938, and appointed to the Central Agency for Jewish Emigration in Vienna, created in August in a room in the former Palais Albert Rothschild at Prinz-Eugen-Straße 20–22.[46] By the time he left Vienna in May 1939, nearly 100,000 Jews had left Austria legally, and many more had been smuggled out to Palestine and elsewhere.[47] https://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Eichmann +++++++++++++++++++++++++++++++ The Central Agency for Jewish Emigration in Vienna (German: Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Wien) was a Sicherheitsdienst (SD-Security Service) agency established in August 1938 to accelerate the forced emigration of the Austrian Jews and (starting in October 1939) to organize and carry out their deportation. The resolution of emigration issues relating to Austrian citizenship, foreign citizens’ rights, foreign currencies and the taxation of assets were coordinated in order to accelerate this emigration process. The Central Agency for Jewish Emigration in Vienna was the only institution empowered with the issuance of exit permits for Jews in Austria from the time of the Anschluss in 1938 until the ban on Jewish emigration in 1941. The Vienna Agency became the prototype for similar SS agencies used to implement the deportation of Jews in Amsterdam, Prague and many other European cities. History Prewar: Inception and role in forced emigration  Adolf Eichmann in 1942. Adolf Eichmann, who had been sent from Berlin as the head of the Agency, and his associate Alois Brunner, set the emigration quotas, the fulfillment of which was delegated by the Nazi Party to the Israelite Community of Vienna. The Israelite Community had been officially closed by the Nazis in March 1938 and re-opened under the name "Jewish Community of Vienna." Their Nazi-appointed Jewish leader was Josef Löwenherz and the appointed head of the "Emigration Division of the Jewish Community" (German: Auswanderungsabteilung der Kultusgemeinde) was Benjamin Murmelstein. Another important role in the organization was taken by Berthold Storfer. By forcing the Jewish Communities into Nazi-subordinated Judenräte or "Jewish councils," the Nazis were able to coerce the Jewish people into taking an active bureaucratic role in their own destruction. In the summer of 1938, Löwenherz and co-workers of the Jewish Community of Vienna appealed to Eichmann to simplify the bureaucratic preliminary procedures for those wishing to emigrate. The Reichskommissar responsible for Nazi Austria, Josef Bürckel, subsequently established the Central Agency for Jewish Emigration in Vienna on 20 August 1938, formally under the leadership of Walter Stahlecker, but in reality led by Eichmann.[1] Later Franz Josef Huber, head of the Sicherheitspolizei (SiPo-Security Police) and SD for the Nazi districts of Vienna, Oberdonau and Niederdonau, was given formal leadership of the Central Agency for Jewish Emigration in Vienna.[2] Huber delegated most of his duties to his deputy Karl Ebner, who became known as the “gray eminence” [3] of the Vienna Gestapo in light of his nearly unrestricted police powers. The surviving directives to the Central Agency for Jewish Emigration carry his signature. In the Central Agency, all essential external governmental agencies were represented which could issue "documents of compliance" (German: Unbedenklichkeitsbescheinigungen) if no arrears were owed for rents, fees, taxes or the racist-motivated "Jewish Capital Levy" (German: Judenvermögensabgabe), and the Reich Flight Tax had been paid. The applicant was processed in an assembly-line manner, so that the "Jews who wished to emigrate were, in a timespan of eight to fourteen days",[4] furnished with all of the necessary paperwork. Eichmann boasted that the number of "Jews forced to emigrate" had been increased to 350 per day; by the end of September 1938, 38,000 Jews had left Austria legally.[5] Reinhard Heydrich stated on 12 November 1938 that the total number had already increased up to 45,000.[6] The costs of the forced emigration would be paid for by the victims. The Jewish Community of Vienna, which was under strain from the rising amount of tasks from emigration and charity work, and simultaneously operating with reduced financing, had, with the permission of Eichmann, asked the representative of the American Jewish Joint Distribution Committee for financial support.[7] In addition, applicants for emigration were forced to pay an "emigration payment" (German: Auswandererabgabe) on an income-based pay scale in order to cover the travel costs of impoverished Jews. The primary goal of this payment was the Nazi theft of Jewish assets within the guidelines of “aryanization”. Wealthy Jewish citizens received preferential treatment through the Gildemeester Organization. This was not actually intended to bestow any kind of "privilege", but rather used as a pseudo-legal form for the Nazi state to rob Jewish assets directly, in contrast to the standard "aryanization" procedure, whereby mostly individuals with the Nazi Party benefitted. The organization and effectiveness of the Vienna "Central Agency", which was located in the Palais Albert Rothschild, quickly became a model example within the SS for the establishment of the German "Reich Central Agency for Jewish Emigration" (German: Reichszentrale für jüdische Auswanderung) in Berlin. Later, based on the so-called "Vienna Model", Central Agencies for Jewish Emigration were also established in Amsterdam and Prague.[8] Personnel Alois Brunner, although officially named as the leader of the Central Agency in Vienna in January 1941, was already the de facto chief after Eichmann left in 1939.[9] A complete list of personnel from the Central Agency in Vienna has not survived, but the following SS members were among the 17 to 20 co-workers under Alois Brunner:[10] Anton Brunner (1898–1946) Ernst Brückler (1912–?) Anton Burger (1911–1991) Ferdinand Daurach (1912–?) Herbert Gerbing (1914–?) Ernst Girzick (1911–?) Richard Hartenberger (1911–1974) Franz Novak (1913–1983) Karl Rahm (1907–1947) Alfred Slawik (1913–after 1962) Franz Stuschka (1910–1986) Josef Weiszl (1912–after 1956) Anton Zita (1909–1946) Wartime: Role in the deportations and dissolution In the period of forced emigration, the Central Agency in Vienna "put into practice an official operation which would later be put into full force with the deportation of the Jews."[11] Although the name of the Agency remained the same, the Central Agency for Jewish Emigration in Vienna organized and implemented the deportation of the Austrian Jews out of Vienna, beginning in October 1939 with the transports to Nisko, Poland, and then in February and March 1941 with the deportation over 5,000 Jews from Vienna to ghettos in small Polish towns such as Opole und Kielce.[12] As the practice of state-sponsored exit visas came to a halt with Heinrich Himmler’s ban on Jewish emigration on 18 October 1941, the Central Agency accelerated the deportations, until by the end of 1942, the “Jewish question” in Vienna had been practically "solved." Of the (by definition of the racist Nuremberg Laws) 206,000 Jews who had lived in Austria in 1938, only around 8,000 were left. The personnel of the Central Agency for Jewish Emigration in Vienna were directly responsible for the deportation of at least 48,767 Austrian Jews who were murdered.[13] The Central Agency for Jewish Emigration in Vienna continued to operate until its dissolution in March 1943. Later deportations of Jewish victims from Vienna were carried out by the Gestapo. Some of the personnel in the Vienna Central Agency later transferred to the Central Agency for Jewish Emigration in Prague.[14] Postwar: Justice, a "sensational discovery" and the documents' whereabouts The postwar biographies of the personnel of the Central Agency of Vienna are very diverse: some were brought to justice, with punishments ranging from relatively mild prison sentences (Ernst Girzick, Richard Hartenberger, Franz Novak, Alfred Slawik, Franz Stuschka, Josef Weiszl) to death sentences for Anton Brunner, Adolf Eichmann and Karl Rahm. Ernst Brückler, Alois Brunner and Anton Burger escaped justice and lived their lives in the postwar years unpunished. The postwar whereabouts and activities of Ferdinand Daurach, Herbert Gerbing and Anton Zita remain unknown. Since the Central Agency for Jewish Emigration is considered to have been a "pivot and fulcrum of Jewish life and death",[15] and additionally considering the connection with Eichmann, its central archive of documents have long been sought out by historians. On 24 March 2000, the Berlin research firm "Facts & Files" issued a press release which stated that Berlin historian and archivist Jörg Rudolph had found a collection of "Eichmann dossiers" in the former Nazi archives of the Ministry for State Security of communist East Germany, which had, after the fall of the Berlin Wall, been relocated to the German Federal Archives’ temporary archive in Hoppegarten near Berlin.[16] Rudolph told the press that this discovery consisted of an estimated 15,000 to 20,000 dossiers, making up nearly 100,000 single documents from Eichmann’s Central Agency for Jewish Emigration in Vienna.[17] This "sensational find" made headlines around the world for the research firm, and the story was distributed by the Associated Press.[18] In March 2001, the Commissioner of the Federal Government of Germany for Culture and Media placed five million marks (about 2.6 million dollars at the time) at the disposal of the Federal Archives to thoroughly investigate the research firm’s claim.[19] In February 2004, the Federal Archives issued the results of their investigation: ”The press release from the year 2000, in which supposedly up to 20,000 “Eichmann dossiers” are to be found in the Nazi archives, may now, since completion of the investigation, be relegated once and for all to the realm of legend. In point of fact, under the title of “Project Eichmann”, the Ministry for State Security had a small collection of 20 dossiers of varying provenance, include the Sicherheitsdienst Main Office, the Gestapo, the Sicherheitsdienst Upper Donau Section, and the Central Agency for Jewish Emigration. In addition, some personal effects of Eichmann and a manhunt proclamation from the Society of Persecuted of the Nazi Regime were found.”[20] The supposed main archives of the Central Agency for Jewish Emigration in Vienna, whose archive signature location Rudolph attempted fruitlessly in the year 2000 to sell to Vienna historians for 15,600 marks (just over 8,000 US dollars at the time),[21] consisted in fact of just 20 dossiers. Regarding Rudolph’s failed attempt to profit from what were in fact fictitious Holocaust documents, Eva Blimlinger from the Austrian History Commission stated: "It is strange that publicly available documents are being offered by a third party."[22] The main archives of the Central Agency for Jewish Emigration in Vienna were probably destroyed, along with other material from the SS-Reichssicherheitshauptamt (RSHA), in Ghetto Theresienstadt near the end of the war.[23] Since the main archives either no longer exist or have not been found, the appropriate documents reconstructing the activities of the Central Agency of Vienna are scattered throughout diverse archives and records, such as the documents of the emigration funds in the Documentation Center of Austrian Resistance and the Magistrate of the City of Vienna. The nearly complete records of the Israelite Community of Vienna were transferred after the war to the Central Archives for the History of the Jewish People in Jerusalem. Many contemporary witness testimonials of the Israelite Community of Vienna were collected by the American Jewish Joint Distribution Committee and relay perhaps the best extant contemporary descriptions of the precarious situation of the Jewish population of Vienna.[24] The whereabouts of the central archives of the Central Agency for Jewish Emigration in Vienna remain unknown. https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Agency_for_Jewish_Emigration_in_Vienna |

初期の経歴 1937年、親衛隊上級大将から親衛隊上級大将への昇進申請書に添付されたアドルフ・アイヒマンの経歴書。 家族の友人で地元のSS指導者エルンスト・カルテンブルンナーの助言により、アイヒマンは1932年4月1日にナチ党オーストリア支部に入党した(党員番 号889,895)[19]。7ヵ月後、SSへの加入が確認された(SS党員番号45,326)[20]。アイヒマンはザルツブルクの真空石油の職を続け ながら、週末にはリンツで党活動を行った[15]。 1933年1月にナチスがドイツで政権を掌握した数ヵ月後、アイヒマンは真空石油の人員削減のために職を失った。同じ頃、オーストリアではナチ党が禁止さ れた。これらの出来事は、アイヒマンがドイツに戻る決断をする要因となった[21]。 1933年春にオーストリアから逃亡した他の多くのナチスと同様に、アイヒマンはパッサウに向かい、そこでアンドレアス・ボレックと合流した。8月にクロ スターレヒフェルトのSS倉庫で訓練プログラムに参加した後、アイヒマンは9月にパッサウの国境に戻り、そこでオーストリアの民族社会主義者をドイツに誘 導し、そこからオーストリアにプロパガンダ資料を密輸する8人のSS連絡チームを率いることになった。 [23] 12月下旬、この部隊が解散すると、アイヒマンはSSシャルフューラー(分隊長、伍長に相当)に昇進した[24]。アイヒマンのドイッチュラント連隊の大 隊はダッハウ強制収容所の隣の兵舎に宿営した[25]。 1934年までに、アイヒマンはダッハウでの軍事訓練と兵役の「単調さ」から逃れるために、SSのSicherheitsdienst(SD)への転属を 希望した。アイヒマンはSDに受け入れられ、フリーメーソンに関する小委員会に配属され、博物館建設計画のために押収した儀式用具を整理し、ドイツのフ リーメーソンとメーソン組織のカード索引を作成した。彼は反メーソン展を準備し、非常に好評を博した。訪問者にはヘルマン・ゲーリング、ハインリッヒ・ヒ ムラー、カルテンブルンナー、レオポルド・フォン・ミルデンシュタイン男爵らがいた[26]。ミルデンシュタインはアイヒマンをベルリン本部のユダヤ人部 局、SDのII/112課に招いた[27][28][e]。のちにアイヒマンはこの異動を大成功であったと考えるようになる[29]。1935年3月21 日、アイヒマンはヴェロニカ(ヴェラ)・リーブル(1909-1997)と結婚し、4人の息子をもうけた[31]: クラウス(1936年ベルリン生まれ)、ホルスト・アドルフ(1940年ウィーン生まれ)、ディーター・ヘルムート(1942年プラハ生まれ)、リカル ド・フランシスコ(1955年ブエノスアイレス生まれ)であった[32][33]。アイヒマンは1936年にSSハウプトシャルフューラー(分隊長)に昇 進し、翌年にはSSウンターシュトゥルムフューラー(少尉)に任命された[34]。 ナチス・ドイツは暴力と経済的圧力を用いてユダヤ人をドイツから強制退去させた[36]。アイヒマンは1937年に上司のヘルベルト・ヘーゲンとともにイ ギリス委任統治領パレスチナに渡り、ドイツのユダヤ人が自発的に同国に移住する可能性を評価した。そこで彼らはハガナの代理人フェイヴァル・ポルクスに 会ったが、ポルクスとは協定を結ぶことができなかった[39]。ポルクスは、ハーヴァラ協定の条件のもとで、より多くのユダヤ人の出国を認めるべきであ り、各自1000ポンドの持参を認め、より制限の緩やかな移民形態のもとでパレスチナへの入国資格を得るようにすることを提案した。この提案は却下され、 ハーゲンは報告書の中で2つの理由を挙げている。パレスチナにユダヤ人が強く存在することは、彼らが独立国家を建国することにつながるかもしれず、それは 帝国の政策に反すること、「ユダヤ資本」の自由な移動を認めることも帝国の政策に反することであった[40]。アイヒマンとハーゲンは数日後にパレスチナ に戻ろうとしたが、イギリス当局が必要なビザを拒否したため入国を拒否された[41]。  1938年3月18日、ウィーンのザイテンシュテッテンのユダヤ人協会。手前の親衛隊員がアイヒマン 1938年、アイヒマンはウィーンに赴任し、アンシュルスによって帝国に統合されたばかりの オーストリアからのユダヤ人移住を組織する手助けをした [43]。ユダヤ人コミュニティ組織はSDの監督下に置かれ、ユダヤ人移住の奨励と促進を任務とした[44]。資金源は他のユダヤ人や組織から押収した資 金とSDの管理下に置かれた海外からの寄付金であった。 [アイヒマンは1938年7月にSS親衛隊中尉に昇進し、8月にプリンツ・オイゲン通り20-22の旧アルベルト・ロスチャイルド宮の一室に創設された ウィーンのユダヤ人移住中央機関に任命された。 +++++++++++++++++++++++++++++++ ウィーンのユダヤ人移住中央機関(ドイツ語: Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Wien)は、オーストリアのユダヤ人の強制移住を加速させ、(1939年10月から)彼らの国外追放を組織して実行するために、1938年8月に設立さ れたSD(Sicherheitsdienst=保安局)機関であった。オーストリア市民権、外国市民の権利、外貨、資産課税に関する移住問題の解決は、 この移住プロセスを加速するために調整された。ウィーンのユダヤ人移住中央局は、1938年のアンシュルスの時から1941年のユダヤ人移住禁止まで、 オーストリアのユダヤ人の出国許可証を発行する権限を与えられた唯一の機関であった。ウィーン機関は、アムステルダム、プラハ、その他多くのヨーロッパの 都市でユダヤ人の国外追放を実施するために使われた同様のSS機関の原型となった。 歴史 戦前: 強制移住の開始と役割  1942年のアドルフ・アイヒマン 機関長としてベルリンから派遣されたアドルフ・アイヒマンとその同僚アロイス・ブルンナーは、移民割当を設定し、その履行はナチ党によってウィーンのイス ラエル人共同体に委任された。イスラエル共同体は1938年3月、ナチスによって公式に閉鎖され、「ウィーン・ユダヤ人共同体」という名称で再開された。 ナチスが任命したユダヤ人指導者はヨゼフ・レーヴェンヘルツで、「ユダヤ人共同体の移住部門」(ドイツ語:Auswanderungsabteilung der Kultusgemeinde)の責任者に任命されたのはベンジャミン・ムルメルシュタインだった。この組織でもう一つ重要な役割を担ったのがベルトル ト・シュトルファーであった。ナチスは、ユダヤ人共同体をナチス従属のユダヤ人評議会(Judenräte)に強制的に加入させることで、ユダヤ人を自分 たちの破滅に積極的な官僚的役割を果たすよう強制することができた。 1938年夏、レーヴェンヘルツとウィーン・ユダヤ人共同体の同僚たちは、アイヒマンに移住希望者のための官僚的予備手続きを簡略化するよう訴えた。その 後、ナチス・オーストリア担当のヨーゼフ・ビュルケル帝国公使は、1938年8月20日、ウィーンにユダヤ人移住中央機関を設立した。 [1] その後、ウィーン、オーバードナウ、ニーダードナウのナチス管区のシッヒャーハイトポリツァイ(SiPo-Security Police)およびSDの責任者であったフランツ・ヨーゼフ・フーバーがウィーンのユダヤ人移住中央機関の正式な指導権を与えられた[2]。フーバーは その職務のほとんどを副官カール・エブナーに委任したが、彼はほぼ無制限の警察権を有していたことから、ウィーン・ゲシュタポの「灰色の猊下」[3]とし て知られるようになった。現存するユダヤ人移住中央機関への指令書には彼の署名がある。 中央機関には、家賃、手数料、税金、人種差別的動機による「ユダヤ人資本賦課金」(ドイツ語:Judenvermögensabgabe)の滞納がなく、 帝国飛行税が支払われていれば、「遵守文書」(ドイツ語:Unbedenklichkeitsbescheinigungen)を発行することができるす べての重要な外部政府機関が代表として入っていた。申請者は組み立て式に処理され、「移住を希望するユダヤ人は8日から14日の間に」[4]、必要な書類 がすべてそろえられた。アイヒマンは「強制移住させられたユダヤ人」の数が1日あたり350人にまで増加したと自慢し、1938年9月末までに 38,000人のユダヤ人が合法的にオーストリアを離れたと述べた[5]。ラインハルト・ハイドリヒは1938年11月12日に、総数がすでに 45,000人にまで増加していると述べた[6]。 強制移住の費用は犠牲者が負担することになった。ウィーンのユダヤ人共同体は、移住と慈善事業による業務量の増加によって逼迫しており、同時に資金繰りが 悪化していたため、アイヒマンの許可を得て、アメリカのユダヤ人共同配給委員会の代表に資金援助を要請していた[7]。 さらに、移住希望者は、貧困にあえぐユダヤ人の旅費を賄うために、所得に応じた給与体系で「移住金」(ドイツ語:Auswandererabgabe)を 支払うことを余儀なくされた。この支払いの主な目的は、「アーリア人化」のガイドラインの中で、ナチスがユダヤ人の資産を窃盗することだった。裕福なユダ ヤ人市民は、ギルデミースター組織を通じて優遇措置を受けた。これは実際には何らかの「特権」を与えることを意図したものではなく、むしろナチス国家がユ ダヤ人の資産を直接強奪するための擬似的な法的形式として使われたものであった。 アルベール・ロスチャイルド宮にあったウィーンの「中央機関」の組織と効果は、すぐに親衛隊内で、ベルリンのドイツ「ユダヤ人移住中央機関」 (Reichszentrale für jüdische Auswanderung)設立の模範となった。その後、いわゆる「ウィーン・モデル」に基づいて、ユダヤ人移住中央機関がアムステルダムとプラハにも設 立された[8]。 人事 アロイス・ブルンナーは1941年1月にウィーンの中央機関のリーダーとして正式に指名されたが、アイヒマンが1939年に去った後、すでに事実上のチー フであった[9]。ウィーンの中央機関の人員の完全なリストは残っていないが、アロイス・ブルンナーの下で働いていた17人から20人の共同作業者の中に 以下のSS隊員がいた[10]。 アントン・ブルンナー(1898年-1946年) エルンスト・ブリュックラー(1912-?) アントン・ブルガー(1911年-1991年) フェルディナント・ダウラッハ(1912-?) ヘルベルト・ゲルビング(1914-?) エルンスト・ギルツィック(1911-?) リヒャルト・ハーテンベルガー(1911-1974) フランツ・ノヴァク(1913-1983) カール・ラーム(1907-1947) アルフレッド・スラヴィック(1913-1962年以降) フランツ・シュトゥシュカ(1910-1986) ヨゼフ・ヴァイシュル (1912-1956年以降) アントン・ジータ(1909-1946) 戦時中: 強制送還と解散における役割 強制移住の時期に、ウィーンの中央機関は「後にユダヤ人追放で本格化する公式作戦を実行に移した」。[11] 機関の名称は変わらなかったが、ウィーンのユダヤ人移住中央局はオーストリア系ユダヤ人のウィーンからの追放を組織し実行した。1939年10月にポーラ ンド・ニスコへの移送を開始し、1941年2月と3月にはウィーンから5,000人以上のユダヤ人をオポーレやキェルツェといったポーランドの小都市の ゲットーへ移送した。[12] 1941年10月18日にハインリヒ・ヒムラーがユダヤ人移住を禁止したことで国家による出国ビザ発行が停止されると、中央機関は移送を加速させた。その 結果、1942年末までにウィーンにおける「ユダヤ人問題」は事実上「解決」された。1938年にオーストリアに居住していた(人種差別的なニュルンベル ク法による定義上の)20万6千人のユダヤ人のうち、残されたのはわずか8千人程度であった。ウィーンのユダヤ人移住中央局の職員は、少なくとも4万 8767人のオーストリア系ユダヤ人の移送に直接関与し、彼らは殺害された。[13] ウィーンのユダヤ人移住中央局は1943年3月に解散するまで活動を続けた。その後ウィーンからのユダヤ人犠牲者の移送はゲシュタポによって行われた。ウィーン中央局の職員の一部は後にプラハのユダヤ人移住中央局に移籍した。[14] 戦後:正義、「センセーショナルな発見」、そして文書の所在 戦後のウィーン中央局職員の経歴は様々である。比較的軽い懲役刑(エルンスト・ギルツィック、リヒャルト・ハルテンベルガー、フランツ・ノヴァク、アルフ レート・スラヴィク、フランツ・シュトゥシュカ、ヨーゼフ・ヴァイスル)から、アントン・ブルンナー、アドルフ・アイヒマン、カール・ラームへの死刑判決 まで、裁判にかけられた者もいた。エルンスト・ブリュックラー、アロイス・ブルンナー、アントン・ブルガーは司法の追及を逃れ、戦後を罰せられることなく 生き延びた。フェルディナント・ダウラッハ、ヘルベルト・ゲルビング、アントン・ツィタの戦後の所在と活動は今なお不明である。 ユダヤ人移住中央局は「ユダヤ人の生死を分ける要」と見なされており[15]、さらにアイヒマンとの関連も考慮すると、その中心的な文書アーカイブは歴史 家たちによって長年求められてきた。2000年3月24日、ベルリンの調査会社「ファクツ・アンド・ファイルズ」は、ベルリンの歴史家兼文書管理官ヨル グ・ルドルフが、旧ナチス時代の東ドイツ国家保安省(シュタージ)の文書庫から「アイヒマン関連書類」のコレクションを発見したと発表した。この文書庫は ベルリンの壁崩壊後、ベルリン近郊ホッペガルテンのドイツ連邦公文書館仮設保管施設に移管されていた。[16] ルドルフは報道陣に対し、この発見物は推定1万5千から2万件の書類から成り、ウィーンのアイヒマン中央ユダヤ移民局に由来する約10万点の個別文書を包 含すると説明した。[17] この「センセーショナルな発見」は調査会社を世界的な話題に押し上げ、AP通信によって記事が配信された。[18] 2001年3月、ドイツ連邦政府文化・メディア担当官は、調査会社の主張を徹底的に検証するため、連邦公文書館に500万マルク(当時約260万ドル)を 拠出した。[19] 2004年2月、連邦公文書館は調査結果を発表した: 「2000年のプレスリリースで、ナチス文書館に最大2万点の『アイヒマン文書』が存在するとの主張は、調査完了をもって伝説の領域に永久に追いやられる べきである。実際のところ、国家保安省は『アイヒマン計画』の名の下に、保安本部、ゲシュタポ、ドナウ上流保安部、ユダヤ人移住中央局など様々な出所から 集められたわずか20件の書類を所蔵していた。加えて、アイヒマンの個人的な物品数点と、ナチス政権下迫害者協会による指名手配書が発見された。」 [20] ウィーンのユダヤ人移住中央局の主要アーカイブとされるものは、2000年にルドルフがウィーンの歴史家に15,600マルク(当時約8,000米ドル) で売却しようとしたが失敗した[21]。実際にはわずか20件の書類で構成されていた。ルドルフが実際には架空のホロコースト文書で利益を得ようとした失 敗について、オーストリア歴史委員会のエヴァ・ブリムリンガーは次のように述べている。「公的に入手可能な文書が第三者によって提供されているのは奇妙な ことだ。」[22] ウィーンのユダヤ人移住中央局の主要な記録は、おそらく戦争終結間際にテレージエンシュタット・ゲットーで、SS国家保安本部(RSHA)の他の資料と共 に破壊された。[23] 主要記録が消滅したか未発見であるため、ウィーン中央局の活動を再構築する適切な文書は、オーストリア抵抗運動資料センターやウィーン市当局の移民基金文 書など、様々な記録・資料に分散している。ウィーン・イスラエル共同体のほぼ完全な記録は、戦後エルサレムのユダヤ民族歴史中央公文書館に移管された。 ウィーン・イスラエル共同体に関する多くの現代人証言は、アメリカ・ユダヤ人共同分配委員会によって収集され、ウィーンのユダヤ人住民の不安定な状況につ いて現存する最良の同時代的記述を伝えているかもしれない。[24] ウィーンのユダヤ人移住中央機関の中央公文書館の所在は、今なお不明である。 |

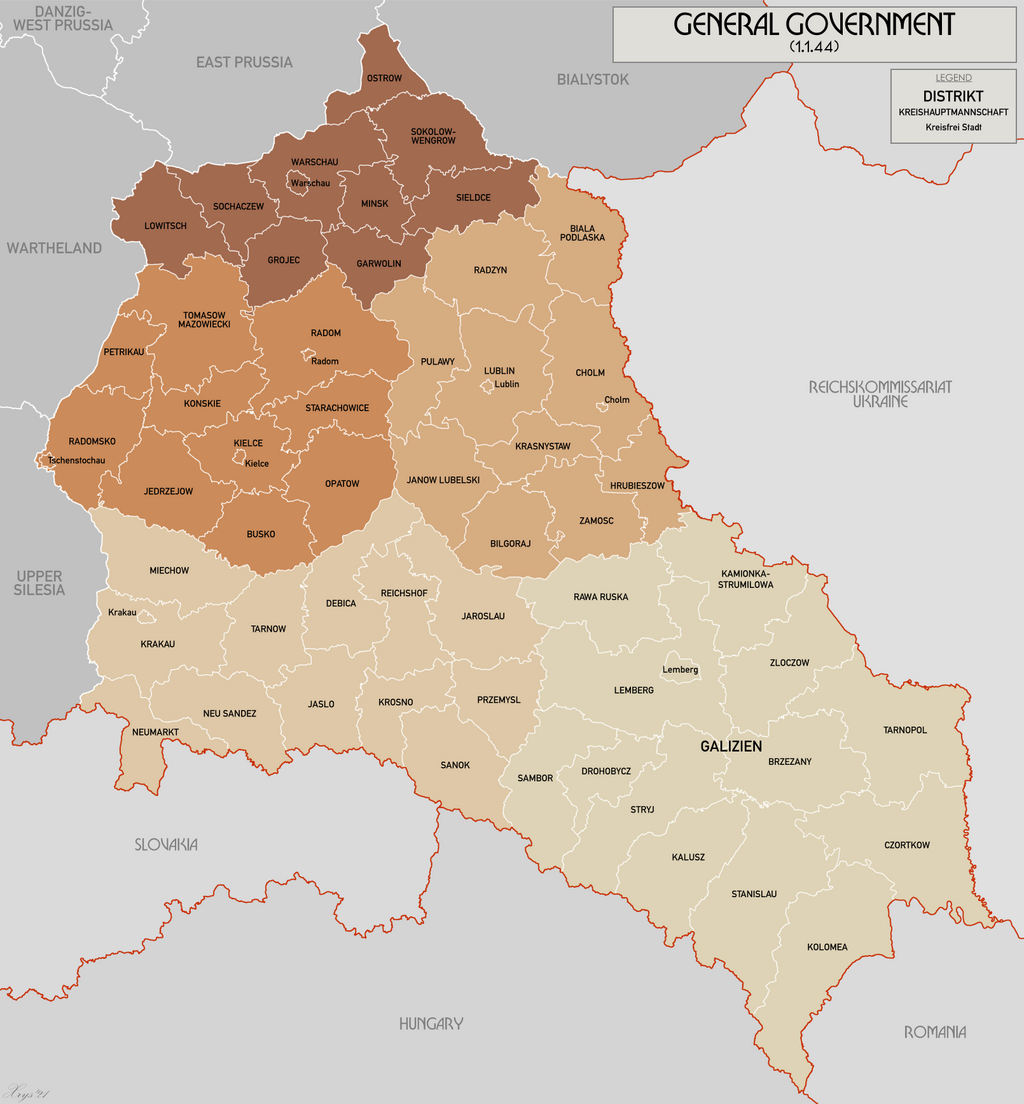

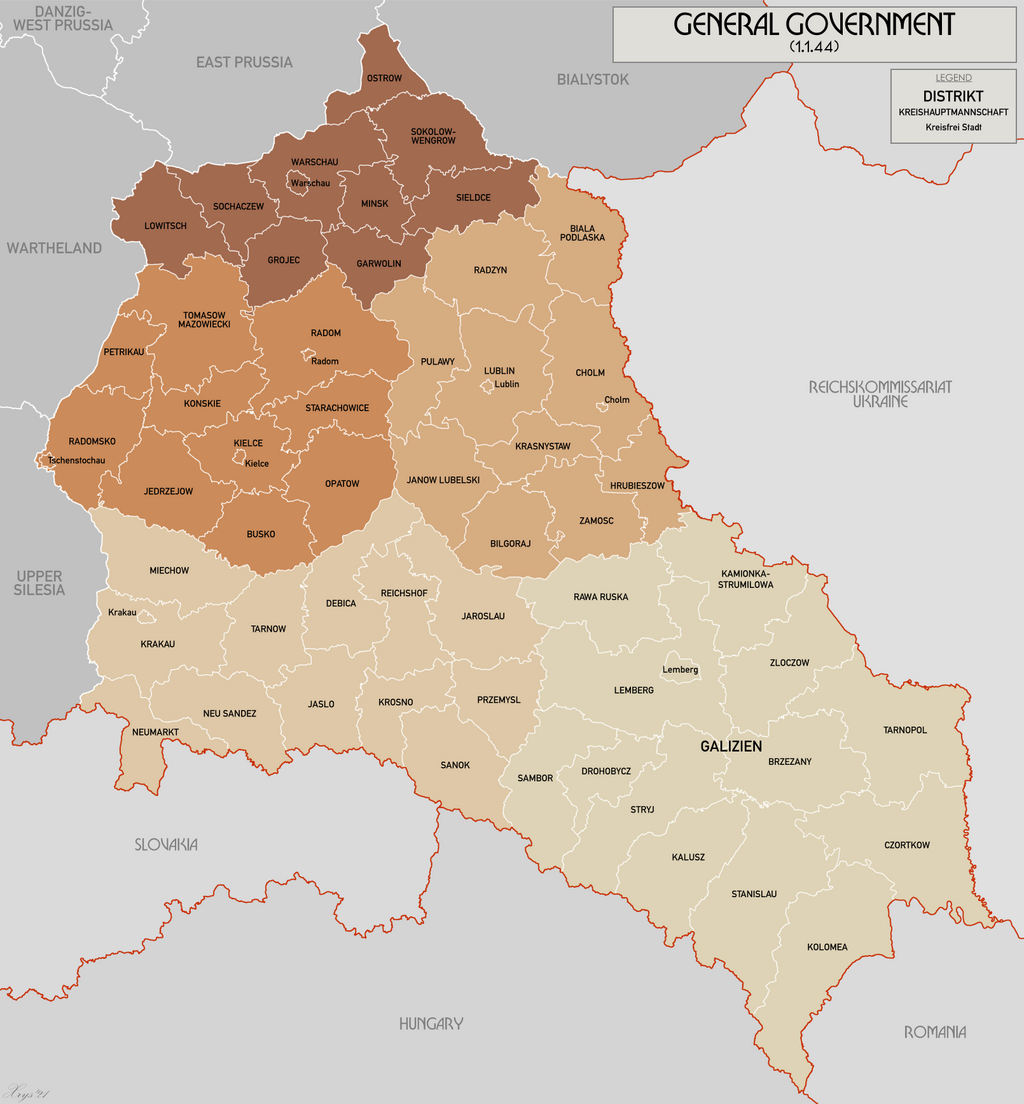

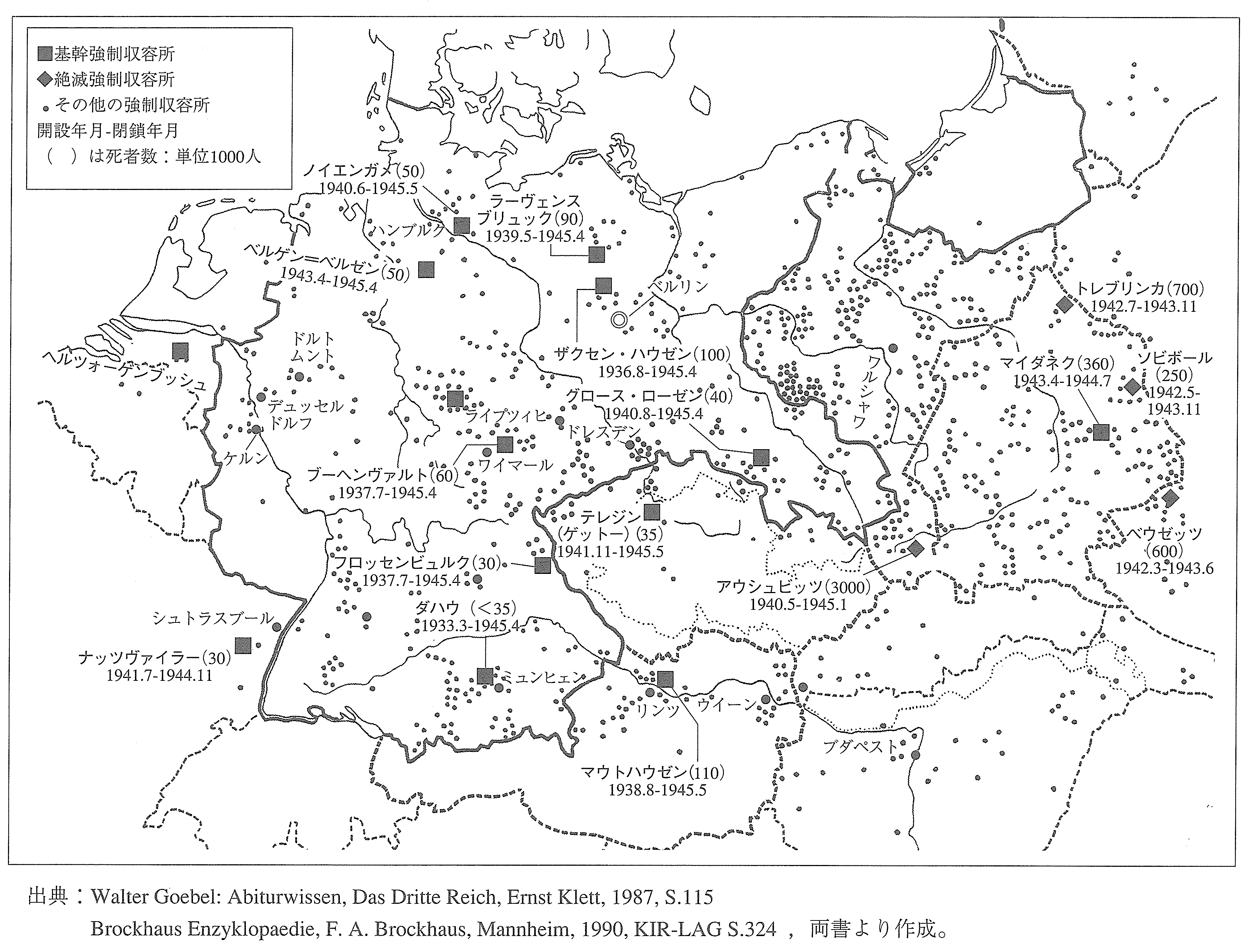

| World War II Policy transition from emigration to deportation  Map showing the location of the General Government, 1941–1945 Within weeks of the invasion of Poland on 1 September 1939, Nazi policy toward the Jews changed from voluntary emigration to forced deportation.[48] After discussions with Hitler in the preceding weeks, on 21 September SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich, head of the SD, advised his staff that Jews were to be collected into cities in Poland with good rail links to facilitate their expulsion from territories controlled by Germany, starting with areas that had been incorporated into the Reich. He announced plans to create a reservation in the General Government (the portion of Poland not incorporated into the Reich), where Jews and others deemed undesirable would await further deportation.[49] On 27 September 1939 the SD and the Sicherheitspolizei (SiPo, "Security Police") – the latter comprising the Geheime Staatspolizei (Gestapo) and Kriminalpolizei (Kripo) police agencies – were combined into the new Reichssicherheitshauptamt (RSHA, "Reich Security Main Office"), which was placed under Heydrich's control.[50] After a posting in Prague to assist in setting up an emigration office there, Eichmann was transferred to Berlin in October 1939 to command the Reichszentrale für jüdische Auswanderung ("Reich Central Office for Jewish Emigration") for the entire Reich under Heydrich and Heinrich Müller, head of the Gestapo.[51] He was immediately assigned to organise the deportation of 70,000 to 80,000 Jews from Ostrava district in Moravia and Katowice district in the recently annexed portion of Poland. On his own initiative, Eichmann also laid plans to deport Jews from Vienna. Under the Nisko Plan, Eichmann chose Nisko as the location for a new transit camp where Jews would be temporarily housed before being deported elsewhere. In the last week of October 1939, 4,700 Jews were sent to the area by train and were essentially left to fend for themselves in an open meadow with no water and little food. Barracks were planned but never completed.[52][51] Many of the deportees were driven by the SS into Soviet-occupied territory and others were eventually placed in a nearby labour camp. The operation soon was called off, partly because Hitler decided the required trains were better used for military purposes for the time being.[53] Meanwhile, as part of Hitler's long-range resettlement plans, hundreds of thousands of ethnic Germans were being transported into the annexed territories, and ethnic Poles and Jews were being moved further east, particularly into the General Government.[54]  Memorial to Holocaust victims at a bus stop near the site of Eichmann's office, Referat IV B4 (Office of Jewish Affairs) at Kurfürstenstraße 115/116, Berlin, now occupied by a hotel On 19 December 1939, Eichmann was assigned to head RSHA Referat IV B4 (RSHA Sub-Department IV-B4), tasked with overseeing Jewish affairs and evacuation.[54] Heydrich announced Eichmann to be his "special expert", in charge of arranging for all deportations into occupied Poland.[55] The job entailed co-ordinating with police agencies for the physical removal of the Jews, dealing with their confiscated property, and arranging financing and transport.[54] Within a few days of his appointment, Eichmann formulated a plan to deport 600,000 Jews into the General Government. The plan was stymied by Hans Frank, governor-general of the occupied territories, who was disinclined to accept the deportees as to do so would have a negative impact on economic development and his ultimate goal of Germanisation of the region.[54] In his role as minister responsible for the Four Year Plan, on 24 March 1940 Hermann Göring forbade any further transports into the General Government unless cleared first by himself or Frank. Transports continued, but at a much slower pace than originally envisioned.[56] From the start of the war until April 1941, around 63,000 Jews were transported into the General Government.[57] On many of the trains in this period, up to a third of the deportees died in transit.[57][58] While Eichmann claimed at his trial to be upset by the appalling conditions on the trains and in the transit camps, his correspondence and documents of the period show that his primary concern was to achieve the deportations economically and with minimal disruption to Germany's ongoing military operations.[59] Jews were concentrated into ghettos in major cities with the expectation that at some point they would be transported farther east or even overseas.[60][61] Horrendous conditions in the ghettos – severe overcrowding, poor sanitation, and a lack of food – resulted in a high death rate.[62] On 15 August 1940, Eichmann released a memorandum titled Reichssicherheitshauptamt: Madagaskar Projekt (Reich Security Main Office: Madagascar Project), calling for the resettlement to Madagascar of a million Jews per year for four years.[63] When Germany failed to defeat the Royal Air Force in the Battle of Britain, the invasion of Britain was postponed indefinitely. As Britain still controlled the Atlantic and her merchant fleet would not be at Germany's disposal for use in evacuations, planning for the Madagascar proposal stalled.[64] Hitler continued to mention the Plan until February 1942, when the idea was permanently shelved.[65] |

第二次世界大戦 移民から強制送還への政策転換  総督府の位置を示す地図、1941-1945年 1939年9月1日のポーランド侵攻から数週間のうちに、ユダヤ人に対するナチスの政策は自発的移住から強制送還へと変化した[48]。 その前の数週間にヒトラーと話し合った後、9月21日、SDのトップであったラインハルト・ハイドリヒ親衛隊上級大将は、ユダヤ人を鉄道の便の良いポーラ ンドの都市に集め、帝国に編入された地域から順に、ドイツが支配する地域からの追放を促進するよう部下に進言した。1939年9月27日、SDと Sicherheitspolizei(SiPo、「保安警察」)-後者はGeheime Staatspolizei(ゲシュタポ)とKriminalpolizei(クリポ)の警察機関から成る-は新しい Reichssicherheitshauptamt(RSHA、「帝国保安本局」)に統合され、ハイドリヒの管理下に置かれた[50]。 プラハに赴任して移住事務所の設立を支援した後、アイヒマンは1939年10月にベルリンに異動し、ハイドリヒとゲシュタポのハインリヒ・ミュラーの下で 帝国全体のユダヤ人移住中央事務所を指揮することになった。アイヒマンは自らの発案で、ウィーンからのユダヤ人強制送還計画も立てた。ニスコ計画の下で、 アイヒマンはニスコをユダヤ人が他の場所に強制送還される前に一時的に収容される新しい通過収容所の場所として選んだ。1939年10月の最終週、 4,700人のユダヤ人が列車でこの地に送られ、水も食料もほとんどない草原で自活することになった。バラックは計画されたが完成しなかった[52] [51]。強制送還された者の多くはSSによってソ連占領地域に追いやられ、他の者は最終的に近くの労働キャンプに入れられた。一方、ヒトラーの長期的な 再定住計画の一環として、数十万人のドイツ民族が併合地域に移送され、ポーランド民族とユダヤ人がさらに東、特に総督府に移送された[54]。  アイヒマンの事務所、レフェラートIV B4(ユダヤ人事務局)(ベルリン、クアフュルステン通り115/116)近くのバス停にあるホロコースト犠牲者追悼碑(現在はホテルになっている 1939年12月19日、アイヒマンはRSHA Referat IV B4(RSHA小部門IV-B4)の責任者に任命され、ユダヤ人問題と疎開の監督を担当した[54]。 [この仕事は、ユダヤ人の物理的な移送のための警察機関との調整、没収された財産の処理、資金調達と輸送の手配を含んでいた[54]。この計画は占領地総 督ハンス・フランクに阻まれた。フランクは、強制送還者の受け入れは経済発展やこの地域のドイツ化という彼の最終目標に悪影響を及ぼすとして、受け入れに 消極的であった[54]。4カ年計画担当大臣として、1940年3月24日、ヘルマン・ゲーリングは、彼自身またはフランクの許可がない限り、総督府への さらなる移送を禁止した。輸送は続けられたが、当初想定されていたよりもはるかに遅いペースであった[56]。 開戦から1941年4月までに、約63,000人のユダヤ人が総督府に輸送された[57]。 [57][58]アイヒマンは公判で、列車内や通過収容所でのひどい状況に動揺していたと主張したが、当時の彼の書簡や文書によれば、彼の最大の関心事 は、経済的に、ドイツの進行中の軍事作戦への混乱を最小限に抑えて、強制送還を達成することであった[59]。 ユダヤ人は主要都市のゲットーに集中させられ、いつかはさらに東へ、あるいは海外へと移送されることを予期していた[60][61]。ゲットーのひどい状 況-ひどい過密状態、劣悪な衛生環境、食料不足-は高い死亡率をもたらした。 [1940年8月15日、アイヒマンはReichssicherheitshauptamt: Madagaskar Projekt(帝国保安本局:マダガスカル計画)と題する覚書を発表し、年間100万人のユダヤ人を4年間マダガスカルに再定住させることを要求した [63]。 ドイツがバトル・オブ・ブリテンでイギリス空軍を打ち負かすことができなかったため、イギリス侵攻は無期限に延期された。イギリスは依然として大西洋を支 配しており、その商船隊はドイツが自由に避難に使用することができなかったため、マダガスカル案の計画は停滞した[64]。ヒトラーは1942年2月まで この計画に言及し続け、この案は永久に棚上げされた[65]。 |

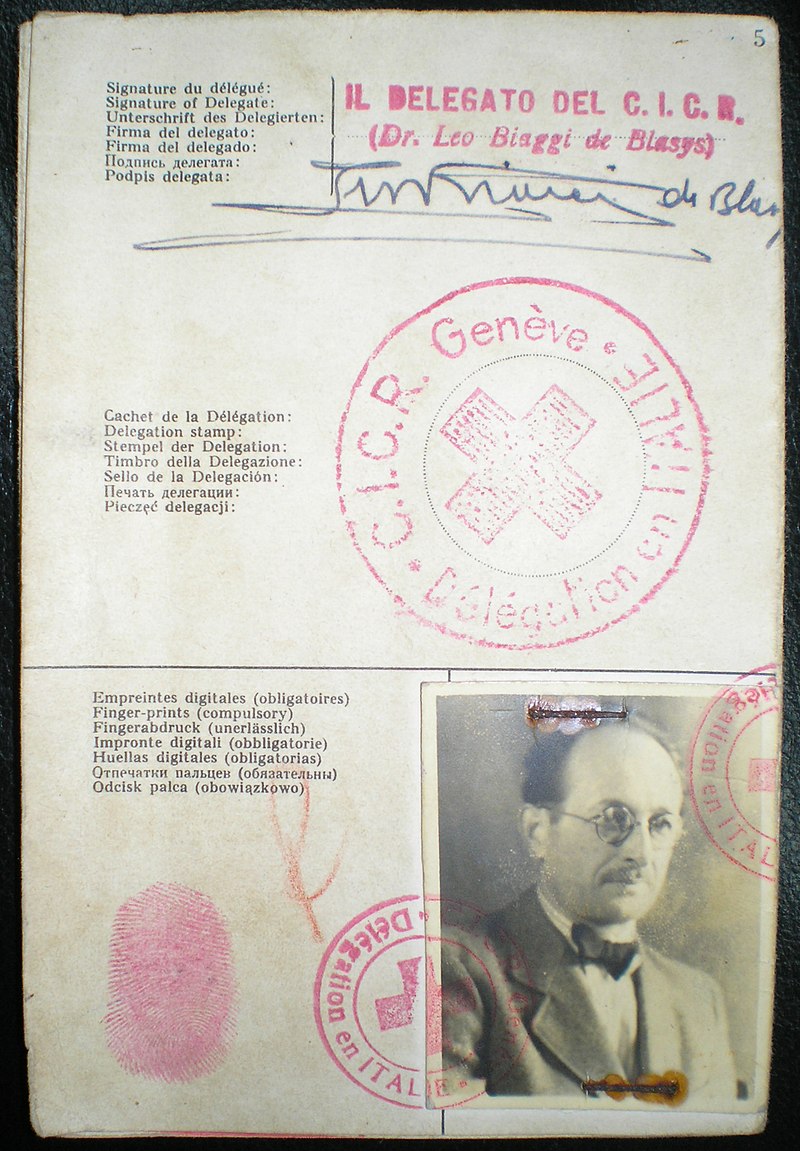

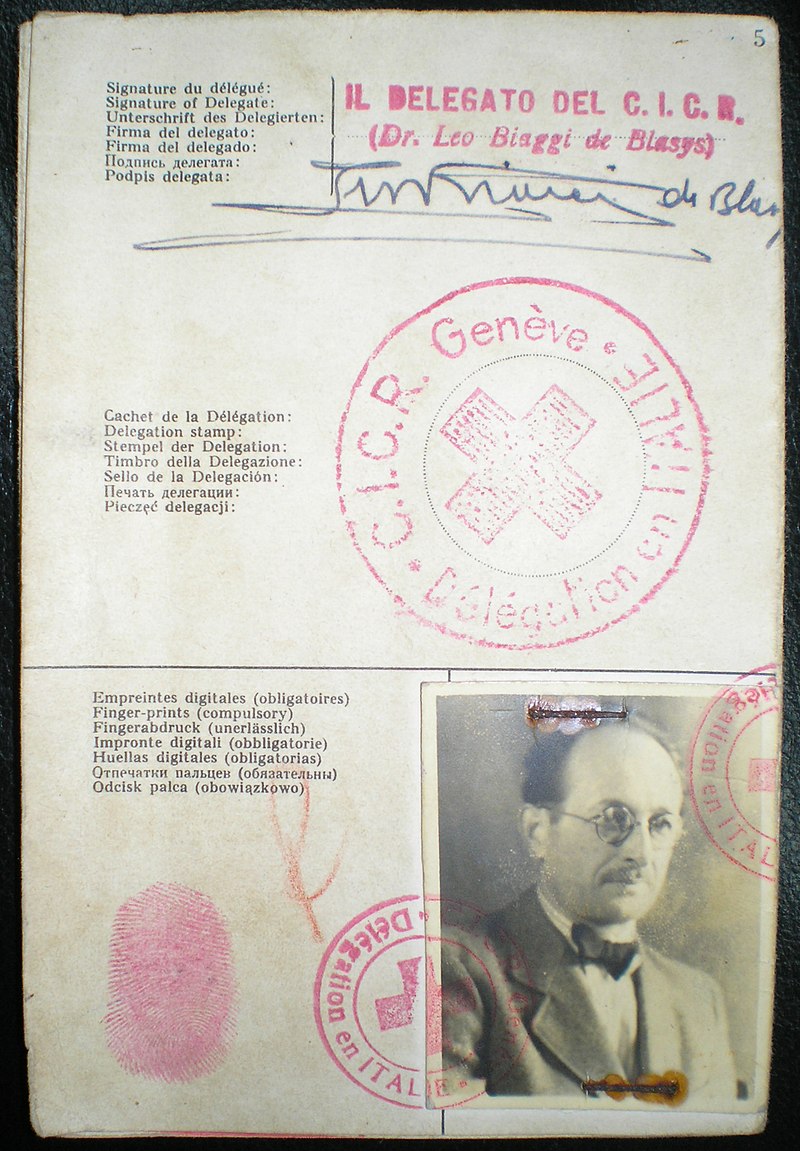

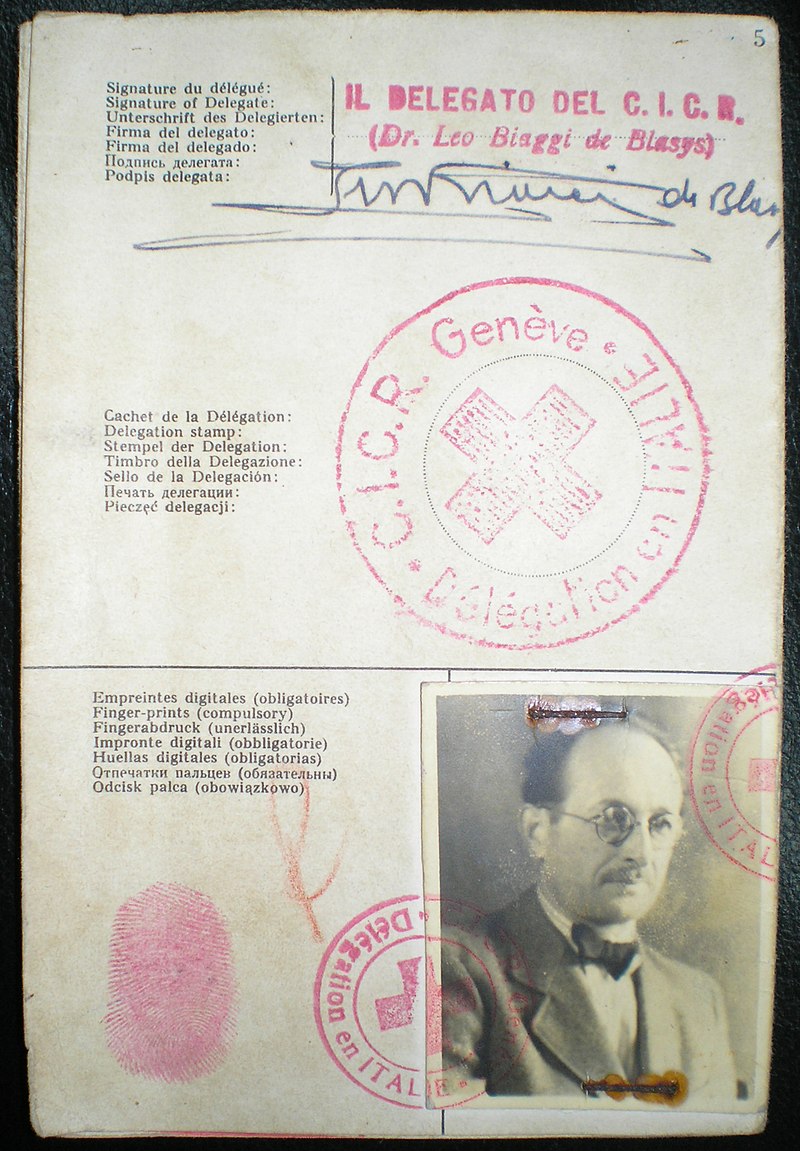

| Wannsee Conference From the start of the invasion of the Soviet Union in June 1941, Einsatzgruppen (task forces) followed the army into conquered areas and rounded up and killed Jews, Comintern officials, and ranking members of the Communist Party.[66] Eichmann was one of the officials who received regular detailed reports of their activities.[67] On 31 July, Göring gave Heydrich written authorisation to prepare and submit a plan for a "total solution of the Jewish question" in all territories under German control and to co-ordinate the participation of all involved government organisations.[68] The Generalplan Ost (General Plan for the East) called for deporting the population of occupied Eastern Europe and the Soviet Union to Siberia, for use as slave labour or to be murdered.[69] Eichmann stated at his later interrogations that Heydrich told him in mid-September that Hitler had ordered that all Jews in German-controlled Europe were to be killed.[70][f] "I never saw a written order," Eichmann said at his trial. "All I know is that Heydrich told me, 'the Führer ordered the physical extermination of the Jews.'"[71] The initial plan was to implement Generalplan Ost after the conquest of the Soviet Union.[69] However, with the entry of the United States into the war in December and the German failure in the Battle of Moscow, Hitler decided that the Jews of Europe were to be exterminated immediately rather than after the war, which now had no end in sight.[72] Around this time, Eichmann was promoted to SS-Obersturmbannführer (lieutenant colonel), the highest rank he achieved.[73] To co-ordinate planning for the proposed genocide, Heydrich hosted the Wannsee Conference, which brought together administrative leaders of the Nazi regime on 20 January 1942.[74] In preparation for the conference, Eichmann drafted for Heydrich a list of the numbers of Jews in various European countries and prepared statistics on emigration.[75] Eichmann attended the conference, oversaw the stenographer who took the minutes, and prepared the official distributed record of the meeting.[76] In his covering letter, Heydrich specified that Eichmann would act as his liaison with the departments involved.[77] Under Eichmann's supervision, large-scale deportations began almost immediately to extermination camps at Bełżec, Sobibor, Treblinka and elsewhere.[78] The genocide was code-named Operation Reinhard in honour of Heydrich, who had died in Prague in early June from wounds suffered in an assassination attempt.[79] Kaltenbrunner succeeded Heydrich as head of the RSHA.[80] Eichmann did not make policy, but acted in an operational capacity.[81] Specific deportation orders came from his RSHA superior, Gestapo chief Müller, acting on Himmler's behalf.[82] Eichmann's office was responsible for collecting information on the Jews in each area, organising the seizure of their property, and arranging for and scheduling trains.[83] His department was in constant contact with the Foreign Office, as Jews of conquered nations such as France could not as easily be stripped of their possessions and deported to their deaths.[84] Eichmann held regular meetings in his Berlin offices with his department members working in the field and travelled extensively to visit concentration camps and ghettos. His wife, who disliked Berlin, resided in Prague with the children. Eichmann initially visited them weekly, but as time went on, his visits tapered off to once a month.[85] Occupation of Hungary Main articles: Hungary in World War II and History of the Jews in Hungary Hungarian woman and children arrive at Auschwitz-Birkenau, May or June 1944 (photo from the Auschwitz Album) Germany invaded Hungary on 19 March 1944. Eichmann arrived the same day, and was soon joined by top members of his staff and five or six hundred members of the SD, SS, and SiPo.[86][87] Hitler's appointment of a Hungarian government more amenable to the Nazis meant that the Hungarian Jews, who had remained essentially unharmed until that point, would now be deported to Auschwitz concentration camp to serve as forced labour or be gassed.[86][88] Eichmann toured northeastern Hungary in the last week of April and visited Auschwitz in May to assess the preparations.[89] During the Nuremberg Trials, Rudolf Höss, commandant of the Auschwitz concentration camp, testified that Himmler had told Höss to receive all operational instructions for the implementation of the Final Solution from Eichmann.[90] Round-ups began on 16 April, and from 14 May, four trains of 3,000 Jews per day left Hungary and travelled to the camp at Auschwitz II-Birkenau, arriving along a newly built spur line that terminated a few hundred metres away from the gas chambers.[91][92] Between 10 and 25 per cent of the people on each train were chosen as forced labourers; the rest were killed within hours of arrival.[91][93] Under international pressure, the Hungarian government halted deportations on 6 July 1944, by which time over 437,000 of Hungary's 725,000 Jews had died.[91][94] In spite of the orders to stop, Eichmann personally made arrangements for additional trains of victims to be sent to Auschwitz on 17 and 19 July.[95] In a series of meetings beginning on 25 April, Eichmann met with Joel Brand, a Hungarian Jew and member of the Aid and Rescue Committee.[96] Eichmann later testified that Berlin had authorised him to allow emigration of a million Jews in exchange for 10,000 trucks equipped to handle the wintry conditions on the Eastern Front.[97] Nothing came of the proposal, as the Western Allies refused to consider the offer.[96] In June 1944 Eichmann was involved in negotiations with Rudolf Kasztner that resulted in the rescue of 1,684 people, who were sent by train to safety in Switzerland in exchange for three suitcases full of diamonds, gold, cash, and securities.[98] Eichmann, resentful that Kurt Becher and others were becoming involved in Jewish emigration matters, and angered by Himmler's suspension of deportations to the death camps, requested reassignment in July.[99] At the end of August he was assigned to head a commando squad to assist in the evacuation of 10,000 ethnic Germans trapped on the Hungarian border with Romania in the path of the advancing Red Army. The people they were sent to rescue refused to leave, so instead the soldiers helped evacuate members of a German field hospital trapped close to the front. For this Eichmann was awarded the Iron Cross, Second Class.[100] Throughout October and November, Eichmann arranged for tens of thousands of Jewish victims to be forced to march, in appalling conditions, from Budapest to Vienna, a distance of 210 kilometres (130 mi).[101] On 24 December 1944, Eichmann fled Budapest just before the Soviets completed their encirclement of the capital. He returned to Berlin, where he arranged for the incriminating records of Department IV-B4 to be burned.[102] Along with many other SS officers who fled in the closing months of the war, Eichmann and his family were living in relative safety in Austria when the war in Europe ended on 8 May 1945.[103] After World War II At the end of the war, Eichmann was captured by US forces and spent time in several camps for SS officers using forged papers that identified him as Otto Eckmann. He escaped from a work detail at Cham, Germany, when he realised that his identity had been discovered. He obtained new identity papers with the name of Otto Heninger and relocated frequently over the next several months, moving ultimately to the Lüneburg Heath. He initially found work in the forestry industry and later leased a small plot of land in Altensalzkoth, where he lived until 1950.[104] Meanwhile, former commandant of Auschwitz Rudolf Höss and others gave damning evidence about Eichmann at the Nuremberg trials of major war criminals starting in 1946.[105]  Red Cross passport for "Ricardo Klement", used by Eichmann to enter Argentina in 1950 In 1948, Eichmann obtained a landing permit for Argentina and false identification under the name Ricardo Klement through an organisation directed by Bishop Alois Hudal, an Austrian cleric and Nazi sympathiser then residing in Italy.[106] These documents enabled him to obtain an International Committee of the Red Cross humanitarian passport and the remaining entry permits in 1950 that would allow emigration to Argentina.[106][g] He travelled across Europe, staying in a series of monasteries that had been set up as safe houses.[107] He departed from Genoa by ship on 17 June 1950 and arrived in Buenos Aires on 14 July.[108] Eichmann initially lived in Tucumán Province, where he worked for a government contractor. He sent for his family in 1952, and they moved to Buenos Aires. He held a series of low-paying jobs until finding employment at Mercedes-Benz, where he rose to department head.[109] The family built a house at 14 Garibaldi Street (now 6061 Garibaldi Street) and moved in during 1960.[110][111] Eichmann was extensively interviewed for four months beginning in late 1956 by Nazi expatriate journalist Willem Sassen with the intention of producing a biography. Eichmann produced tapes, transcripts, and handwritten notes.[112] The surviving audio recordings became public in 2022.[113] Eichmann confessed that he in fact knew that millions of Jews and others were being killed: "I didn't care about the Jews deported to Auschwitz, whether they lived or died. It was the Führer's order: Jews who were fit to work would work and those who weren't would be sent to the Final Solution."[114] Sassen asked him: "When you say Final Solution, do you mean they should be eradicated?", to which Eichmann replied: "Yes."[115] The memoirs were used as the basis for a series of articles that appeared in Life and Stern magazines in late 1960.[116] The Sassen tapes form the basis of the documentary series The Devil's Confession: The Lost Eichmann Tapes screened on Israeli television in 2022. The documentary, directed by Yariv Mozer and produced by Kobi Sitt, featured extracts of Eichmann speaking in German.[115] |

ヴァ

ン

ゼー会議 1941年6月のソ連侵攻の開始以来、アインザッツグルッペン(機動部隊)は軍隊に従って征服地域に入り、ユダヤ人、コミンテルン幹部、共産党幹部党員を 検挙して殺害した。 [67] 7月31日、ゲーリングは、ドイツの支配下にあるすべての地域における「ユダヤ人問題の全面的解決」のための計画を作成し、提出すること、および関係する すべての政府組織の参加を調整することをハイドリッヒに文書で許可した[68]。 Generalplan Ost(東方総合計画)は、占領下の東ヨーロッパとソビエト連邦の住民をシベリアに強制送還し、奴隷労働力として使用するか、殺害することを要求した [69]。 アイヒマンは後の尋問で、ハイドリヒが9月中旬にヒトラーがドイツが支配するヨーロッパのすべてのユダヤ人を殺害するよう命じたと語ったと述べている [70][f]。私が知っているのは、ハイドリヒが私に『総統はユダヤ人の物理的絶滅を命じた』と言ったことだけだ」[71] 当初の計画では、ソ連征服後にOst将軍計画を実行することになっていた。 [しかし、12月にアメリカが参戦し、ドイツ軍がモスクワの戦いで失敗したため、ヒトラーはヨーロッパのユダヤ人を、終わりの見えない戦争が終わった後で はなく、直ちに絶滅させることを決定した[72]。この頃、アイヒマンはSS親衛隊中佐に昇進した。 提案された大量虐殺の計画を調整するために、ハイドリヒは1942年1月20日にナチス政権の行政指導者たちを集めたヴァンゼー会議を主催した[74]。 会議の準備のために、アイヒマンはハイドリヒのためにヨーロッパ各国のユダヤ人数のリストを起草し、移住に関する統計を作成した[75]。アイヒマンは会 議に出席し、議事録を作成する速記者を監督し、会議の公式に配布された記録を作成した。 [アイヒマンの監督の下、大規模な強制送還がベウジェツ、ソビボル、トレブリンカなどの絶滅収容所に向けてほぼ直ちに開始された[78]。この大量虐殺 は、暗殺未遂で負傷し6月初旬にプラハで死亡したハイドリヒに敬意を表してラインハルト作戦というコードネームで呼ばれた[79]。 アイヒマンは政策を決定することはなく、作戦上の立場で行動した[81]。 具体的な強制送還命令は、ヒムラーの代理として彼のRSHAの上司であるゲシュタポ長官ミュラーから出された[82]。 アイヒマンのオフィスは、各地域のユダヤ人に関する情報の収集、彼らの財産の押収の組織化、列車の手配とスケジューリングに責任を負っていた。 [フランスのような被征服国のユダヤ人は簡単に財産を剥奪され、死に追いやられることはなかったからである[84]。アイヒマンはベルリンの事務所で、現 場で働く部員と定期的に会議を開き、強制収容所やゲットーを訪問するために広範囲に出張した。彼の妻はベルリンを嫌い、子供たちとプラハに住んでいた。ア イヒマンは当初毎週彼らを訪問していたが、時が経つにつれて、彼の訪問は月1回に減っていった[85]。 ハンガリー占領 主な記事 第二次世界大戦中のハンガリー、ハンガリーのユダヤ人の歴史 アウシュヴィッツ・ビルケナウに到着したハンガリー人女性と子供たち(1944年5月または6月)(写真は『アウシュヴィッツ・アルバム』より ドイツは1944年3月19日にハンガリーに侵攻した。アイヒマンは同日に到着し、すぐに彼のスタッフのトップメンバーとSD、SS、シポの5、600名 のメンバーも加わった[86][87]。ヒトラーがナチスに従順なハンガリー政府を任命したことは、それまで基本的に無傷であったハンガリーのユダヤ人 が、強制労働やガス処刑のためにアウシュヴィッツ強制収容所に送還されることを意味した。 [ニュルンベルク裁判では、アウシュヴィッツ強制収容所の所長ルドルフ・ヘスは、ヒムラーが最終的解決の実施のためのすべての作戦指示をアイヒマンから受 けるようにヘスに言ったと証言している[86][88]。 [90] 4月16日に一斉検挙が開始され、5月14日から、1日3,000名のユダヤ人を乗せた4つの列車がハンガリーを出発し、アウシュヴィッツU=ビルケナウ の収容所へと移動し、ガス室から数百メートル離れたところに終点がある新しく建設された支線に沿って到着した[91][92]。 各列車に乗っていた人々の10パーセントから25パーセントが強制労働者として選ばれ、残りは到着後数時間以内に殺された。 [91][93]国際的な圧力を受けて、ハンガリー政府は1944年7月6日に強制送還を停止したが、その時点までにハンガリーのユダヤ人72万5000 人のうち43万7000人以上が死亡していた[91][94]。 停止命令にもかかわらず、アイヒマンは、7月17日と19日にアウシュヴィッツに犠牲者を送る追加列車の手配を自ら行った[95]。 4月25日から始まった一連の会議で、アイヒマンはハンガリー系ユダヤ人で援助救済委員会のメンバーであったジョエル・ブランドと会っている[96]。ア イヒマンはのちに、ベルリンが、東部戦線の冬の状況に対応できる装備のトラック1万台と引き換えに、100万のユダヤ人の移住を許可する権限を与えたと証 言している[97]。 [1944年6月、アイヒマンはルドルフ・カストナーとの交渉に関与し、その結果1,684人が救出され、彼らはダイヤモンド、金、現金、有価証券が詰 まったスーツケース3個と引き換えに、列車でスイスの安全な場所に送られた[98]。 アイヒマンは、クルト・ベッヒャーらがユダヤ人の移住問題に関与するようになったことに憤慨し、ヒムラーが死の収容所への強制送還を停止したことに腹を立 て、7月に配置転換を要求した[99]。8月末には、ハンガリー国境でルーマニアとの国境に捕らわれた1万人のドイツ民族を、進撃する赤軍の進路に避難さ せるのを支援するコマンド部隊の指揮をとることになった。救助に送られた人々は退去を拒否したため、代わりに兵士たちは前線近くに閉じ込められたドイツ人 野戦病院のメンバーの避難を助けた。10月から11月にかけて、アイヒマンは何万人ものユダヤ人犠牲者を、ブダペストからウィーンまでの210キロ (130マイル)の距離を、ひどい状況下で行進させるように手配した[101]。 1944年12月24日、アイヒマンはソビエトが首都の包囲を完了する直前にブダペストから逃亡した。アイヒマンはベルリンに戻り、IV-B4課の証拠と なる記録が焼却されるよう手配した[102]。戦争末期に逃亡した他の多くのSS将校とともに、アイヒマンと彼の家族は、1945年5月8日にヨーロッパ での戦争が終結したとき、オーストリアで比較的安全に暮らしていた[103]。 第二次世界大戦後 終戦時、アイヒマンはアメリカ軍に捕らえられ、オットー・エックマンと名乗る偽造書類を使ってSS将校の収容所で過ごした。自分の正体がばれたことに気づ いたアイヒマンは、ドイツのチャムで勤務中に脱走した。彼はオットー・ヘニンガーという名前の新しい身分証明書を手に入れ、その後数ヶ月間頻繁に転居し、 最終的にリューネブルク・ヒースに移った。一方、アウシュヴィッツのルドルフ・ヘス元司令官らは、1946年に始まったニュルンベルク裁判において、アイ ヒマンに関する不利な証拠を提出した[105]。  アイヒマンが1950年にアルゼンチンに入国する際に使用した「リカルド・クレメント」の赤十字パスポート 1948年、アイヒマンは、当時イタリアに居住していたオーストリアの聖職者でナチスのシンパであったアロイス・フダル司教の指示する組織を通じて、アル ゼンチンへの上陸許可証とリカルド・クレメントという名の偽の身分証明書を入手した。 [106] これらの文書によって、彼は赤十字国際委員会の人道的パスポートとアルゼンチンへの移住を可能にする1950年の残りの入国許可証を取得することができた [106][g] 彼はヨーロッパを横断し、隠れ家として設置された一連の修道院に滞在した[107] 。 アイヒマンは当初トゥクマン州に住み、政府の請負業者で働いた。1952年に家族を呼び寄せ、彼らはブエノスアイレスに移った。ガリバルディ通り14番地 (現在のガリバルディ通り6061番地)に家を建て、1960年中に引っ越した[110][111]。 アイヒマンは1956年後半から4ヶ月間、ナチス駐在ジャーナリストであるウィレム・サッセンから伝記を作成する意図で大規模なインタビューを受けた。ア イヒマンはテープ、記録、手書きのメモを作成した[112]。現存する音声記録は2022年に公開された[113]。アイヒマンは、何百万人ものユダヤ人 やその他の人々が殺されていることを実際に知っていたと告白した: 「アウシュヴィッツに送られたユダヤ人が生きていようが死んでいようが、私は気にしていなかった。総統の命令だった: 働けるユダヤ人は働き、そうでないユダヤ人は最終解決に送られるのだ」[114]: 「最終的解決というのは、ユダヤ人を根絶するという意味ですか」: 「はい」と答えた[115]。 この回想録は、1960年後半に『ライフ』誌と『シュテルン』誌に掲載された一連の記事の基礎として使用された[116]。サッセンのテープは、ドキュメ ンタリーシリーズ『悪魔の告白』の基礎となっている: 失われたアイヒマンのテープ』は2022年にイスラエルのテレビで上映された。ヤリブ・モーザーが監督し、コビ・シットが制作したこのドキュメンタリーで は、アイヒマンがドイツ語で話している抜粋が紹介された[115]。 |

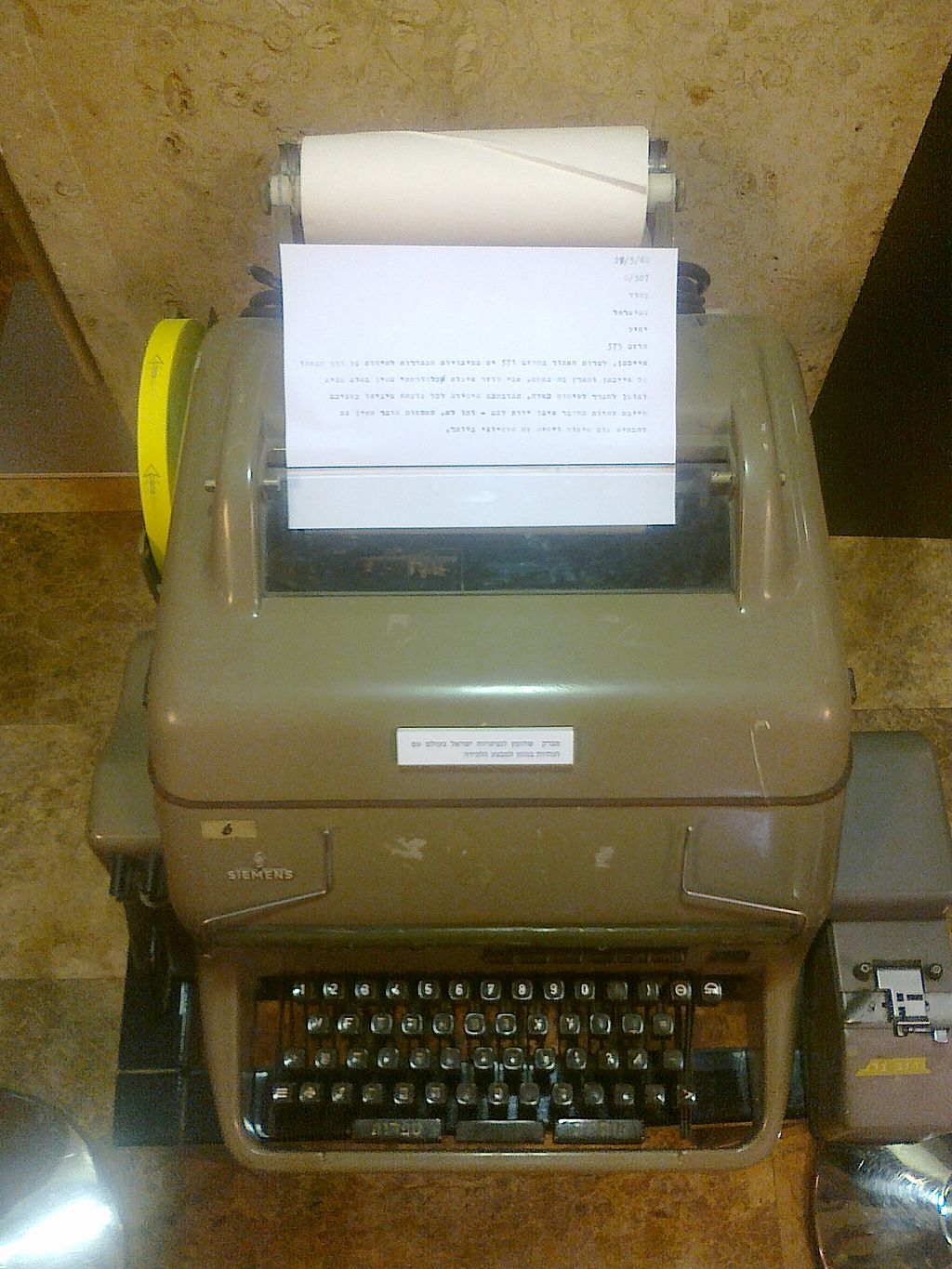

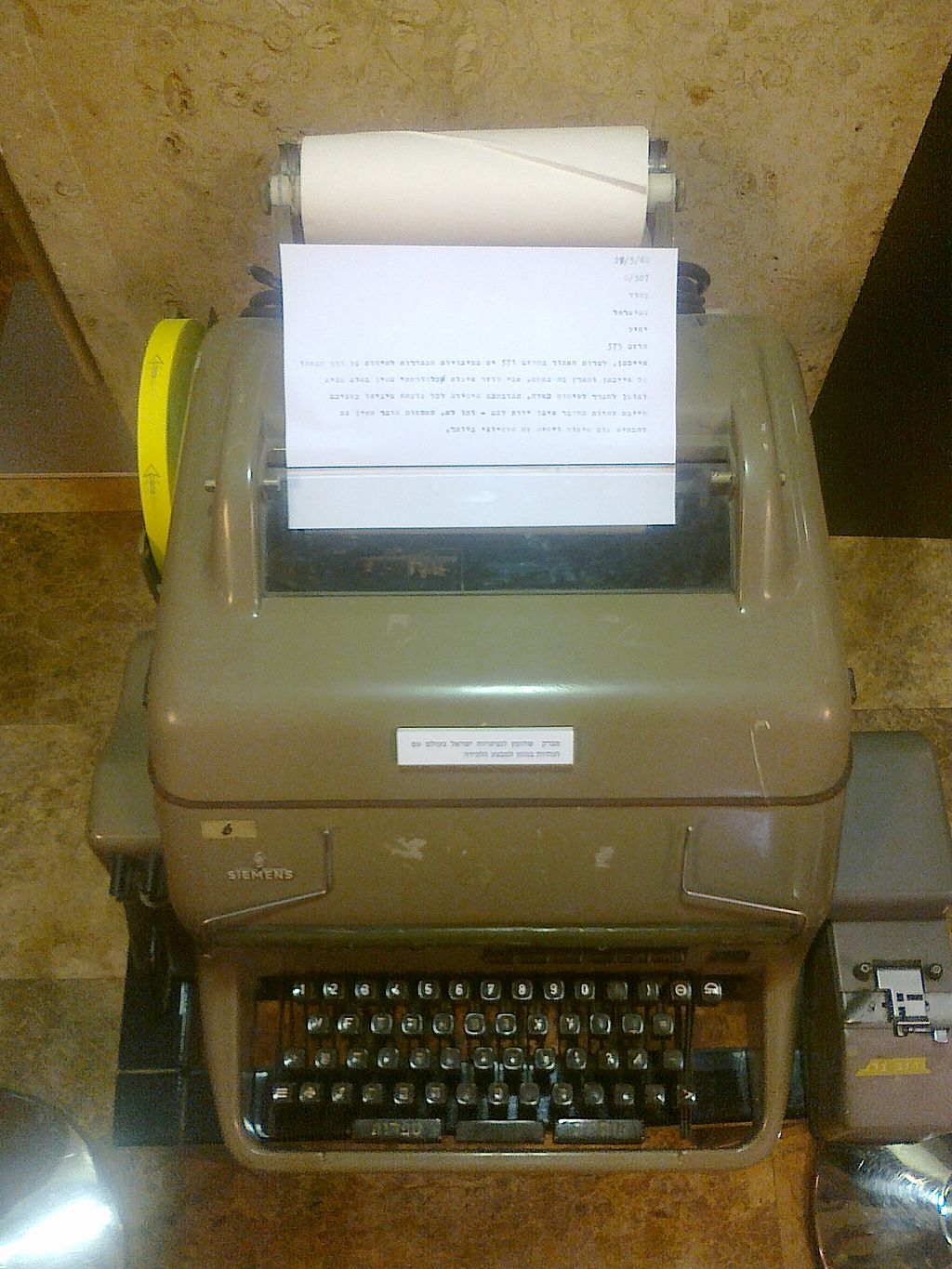

| Capture in Argentina "Operation Eichmann" redirects here. For the film, see Operation Eichmann (film). Several survivors of the Holocaust, among them Jewish Nazi hunter Simon Wiesenthal, dedicated themselves to finding Eichmann and other Nazis.[117] Wiesenthal learned from a letter shown to him in 1953 that Eichmann had been seen in Buenos Aires, and he passed that information to the Israeli consulate in Vienna in 1954.[118] Eichmann's father died in 1960, and Wiesenthal made arrangements for private detectives to surreptitiously photograph members of the family; Eichmann's brother Otto was said to bear a strong family resemblance and there were no current photos of Eichmann. He provided these photographs to Mossad agents on 18 February.[119] Lothar Hermann, a Jewish German who had emigrated to Argentina in 1938, was also instrumental in exposing Eichmann's identity.[120] His daughter Sylvia began dating a man named Klaus Eichmann in 1956 who boasted about his father's Nazi exploits, and Hermann alerted Fritz Bauer, prosecutor-general of the state of Hesse in West Germany.[121] Hermann then sent his daughter on a fact-finding mission; she was met at the door by Eichmann himself, who said that he was Klaus's uncle. Klaus arrived not long after, however, and addressed Eichmann as "Father".[122] In 1957, Bauer passed the information in person to Mossad director Isser Harel, who assigned operatives to undertake surveillance, but no concrete evidence was initially found.[123] Bauer did not trust the German police or legal system, and feared that if he informed them, they would likely tip off Eichmann. Thus he decided to turn directly to Israeli authorities. Moreover, when Bauer called on the German government to get Eichmann extradited from Argentina, they immediately responded negatively.[124] The government of Israel paid a reward to Hermann in 1971, twelve years after he had provided the information.[125] German geologist Gerhard Klammer, who had worked with Eichmann in the early 1950s, provided Bauer with Eichmann's address and photograph. Klammer's identity was only revealed in 2021.[126] Harel dispatched Shin Bet chief interrogator Zvi Aharoni to Buenos Aires on 1 March 1960,[127] and he was able to confirm Eichmann's identity after several weeks of investigation.[128] Argentina had a history of turning down extradition requests for Nazi criminals, so rather than filing a probably futile request for extradition, Israeli Prime Minister David Ben-Gurion made the decision that Eichmann should be captured and brought to Israel for trial.[129][130] Harel arrived in May 1960 to oversee the capture.[131] Mossad operative Rafi Eitan was named leader of the eight-man team, most of whom were Shin Bet agents.[132]  The teleprinter that was used to send messages regarding the capture of Eichmann to Israel's diplomatic missions around the world The team captured Eichmann on 11 May 1960 near his home on Garibaldi Street in San Fernando, Buenos Aires, an industrial community 20 kilometres (12 mi) north of the center of Buenos Aires.[133] The agents had arrived in April[134] and observed his routine for many days, noting that he arrived home from work by bus at about the same time every evening. They planned to seize him when he was walking beside an open field from the bus stop to his house.[135] The plan was almost abandoned on the designated day when Eichmann was not on the bus that he usually took home,[136] but he got off another bus about half an hour later. Mossad agent Peter Malkin engaged him, asking him in Spanish if he had a moment. Eichmann was frightened and attempted to leave, but two more Mossad men came to Malkin's aid. The three wrestled Eichmann to the ground and, after a struggle, moved him to a car where they hid him on the floor under a blanket.[137] Eichmann was taken to one of several Mossad safe houses that had been set up by the team.[137] He was held there for nine days, during which time his identity was double-checked and confirmed.[138] During these days, Harel tried to locate Josef Mengele, the notorious Nazi doctor from Auschwitz, as Mossad had information that he was also living in Buenos Aires. He was hoping to bring Mengele back to Israel on the same flight.[139] However, Mengele had already left his last known residence in the city, and Harel had no further leads, so the plans for his capture were abandoned.[140] Eitan told the Haaretz newspaper in 2008 that the team decided not to pursue Mengele as it might have jeopardised the Eichmann operation.[141] Near midnight on 20 May, Eichmann was sedated by an Israeli doctor who was part of the Mossad team and dressed as a flight attendant.[142] He was smuggled out of Argentina aboard the same El Al Bristol Britannia aircraft that had carried Israel's delegation a few days earlier to the official 150th anniversary celebration of the May Revolution.[143] There was a tense delay at the airport while the flight plan was approved, then the plane took off for Israel, stopping in Dakar, Senegal to refuel.[144] They arrived in Israel on 22 May, and Ben-Gurion announced his capture to the Knesset the following afternoon.[145] In Argentina, news of the abduction was met with a violent wave of antisemitism carried out by far-right elements, including the Tacuara Nationalist Movement.[146] Argentina requested an urgent meeting of the United Nations Security Council in June 1960 after unsuccessful negotiations with Israel, as they regarded the capture to be a violation of their sovereign rights.[147] In the ensuing debate, Israeli representative (and later prime minister) Golda Meir claimed that the abductors were not Israeli agents but private individuals, meaning that the incident was only an "isolated violation of Argentine law."[147] On 23 June, the Council passed Resolution 138, which agreed that Argentine sovereignty had been violated and requested that Israel should make reparations.[148] Israel and Argentina issued a joint statement on 3 August, after further negotiations, admitting the violation of Argentinian sovereignty but agreeing to end the dispute.[149] The Israeli court ruled that the circumstances of Eichmann's capture had no bearing on the legality of his trial.[150] US Central Intelligence Agency (CIA) documents declassified in 2006 show that the capture of Eichmann caused alarm at the CIA and West German Bundesnachrichtendienst (BND). Both organisations had known for at least two years that Eichmann was hiding in Argentina, but they did not act because it did not serve their interests in the Cold War. Both were concerned about what Eichmann might say in his testimony about West German national security advisor Hans Globke, who had coauthored several antisemitic Nazi laws, including the Nuremberg Laws. The documents also revealed that both agencies had used some of Eichmann's former Nazi colleagues to spy on European communist countries.[151] The assertion that the CIA knew Eichmann's location and withheld that information from the Israelis has been challenged as "ahistorical".[152] Special investigator Eli Rosenbaum cites an unreliable 1958 CIA source which said Eichmann was born in Israel, had lived in Argentina until 1952 under the (erroneous) alias "Clemens", and was living in Jerusalem.[153] |

アルゼンチンでの逮捕 "アイヒマン作戦 "のリダイレクトはこちら。映画については、『アイヒマン作戦』(映画)を参照のこと。 ホロコーストの生存者のうち、ユダヤ人のナチ・ハンターであるサイモン・ヴィーゼンタールは、アイヒマンをはじめとするナチスを見つけることに尽力した [117]。ヴィーゼンタールは1953年に見せられた手紙から、アイヒマンがブエノスアイレスで目撃されたことを知り、1954年にその情報をウィーン のイスラエル領事館に伝えた。 [アイヒマンの父親は1960年に死去し、ヴィーゼンタールは私立探偵に家族の写真を密かに撮影させる手配をした。彼は2月18日にこれらの写真をモサド の諜報員に提供した[119]。 1938年にアルゼンチンに移住したユダヤ系ドイツ人のローター・ヘルマンもアイヒマンの正体を暴くのに貢献した[120]。彼の娘シルヴィアは1956 年にクラウス・アイヒマンという男と付き合い始めたが、彼は父親のナチスでの功績を自慢しており、ヘルマンは西ドイツのヘッセン州検事総長のフリッツ・バ ウアーに警告した[121]。1957年、バウアーはこの情報をモサドのイッサー・ハレル所長に直接伝え、ハレル所長は監視のために工作員を割り当てた が、当初は具体的な証拠は見つからなかった[123]。バウアーはドイツの警察や法制度を信用しておらず、もし彼らに知らせたらアイヒマンに密告されるの ではないかと恐れていた。そのため、彼はイスラエル当局に直接頼ることにした。さらに、バウアーがドイツ政府にアイヒマンのアルゼンチンからの引き渡しを 求めたところ、ドイツ政府は即座に否定的な反応を示した[124]。 イスラエル政府は、彼が情報を提供してから12年後の1971年にヘルマンに報奨金を支払った[125]。 1950年代初頭にアイヒマンと一緒に働いていたドイツの地質学者ゲルハルト・クラマーは、アイヒマンの住所と写真をバウアーに提供した。クラマーの身元 が明らかになったのは2021年のことであった[126]。 ハレルは1960年3月1日にシン・ベトの主任尋問官ツヴィ・アハロニをブエノスアイレスに派遣し[127]、数週間の調査の後にアイヒマンの身元を確認 することができた[128]。 [128] アルゼンチンにはナチス犯罪者の引き渡し要求を拒否した歴史があったため、イスラエルのダヴィド・ベングリオン首相は、おそらく無益な引き渡し要求を提出 するよりも、アイヒマンを捕らえ、裁判のためにイスラエルに連れてくるべきだという決断を下した[129][130] ハレルは捕獲を監督するために1960年5月に到着した[131] 。 モサドの工作員ラフィ・アイタンが8人のチームのリーダーに指名され、そのほとんどがシン・ベトの工作員だった[132]。  アイヒマン逮捕に関するメッセージを世界各地のイスラエル外交団に送るために使用されたテレプリンター チームは1960年5月11日、ブエノスアイレスの中心部から北に20キロ(12マイル)の工業地域であるブエノスアイレスのサン・フェルナンドのガリバ ルディ通りにある自宅近くでアイヒマンを捕らえた[133]。捜査官たちは4月に到着し[134]、何日も彼の日常を観察し、彼が毎晩ほぼ同じ時間にバス で仕事から帰宅することに気づいた。彼らは、アイヒマンがバス停から自宅まで空き地の脇を歩いているときに彼を拘束することを計画した[135]。この計 画は、指定された日にアイヒマンがいつも乗っていたバスに乗っていなかったため、ほぼ頓挫したが[136]、彼は約30分後に別のバスから降りた。モサド の諜報員であるピーター・マルキンがアイヒマンに声をかけ、スペイン語で「時間があるか」と尋ねた。アイヒマンは怯えて立ち去ろうとしたが、さらに2人の モサドの男がマルキンを助けに来た。3人はアイヒマンを地面にねじ伏せ、格闘の末、彼を車に移し、毛布の下の床に彼を隠した[137]。 アイヒマンはチームによって設置されたいくつかのモサドの隠れ家のひとつに連行された[137]。アイヒマンはそこで9日間拘束され、その間に身元が再確 認された[138]。彼はメンゲレを同じフライトでイスラエルに連れ戻したいと考えていた[139]が、メンゲレはすでにブエノスアイレスでの最後の住居 を出ており、ハレルにはそれ以上の手がかりがなかったため、メンゲレを捕らえる計画は頓挫した[140]。 エイタンは2008年にHaaretz紙に、アイヒマン作戦を危うくするかもしれないので、チームはメンゲレを追跡しないことに決めたと語った [141]。 5月20日の真夜中近く、アイヒマンはモサドチームの一員であり、客室乗務員に扮したイスラエル人医師によって鎮静剤を投与された[142]。彼は、数日 前に5月革命150周年公式式典にイスラエル代表団を乗せたのと同じエルアル・ブリストル・ブリタニア航空機でアルゼンチンから密輸された[143]。 [143]飛行計画が承認される間、空港では緊迫した遅延があり、その後、飛行機はイスラエルに向けて離陸し、給油のためにセネガルのダカールに立ち寄っ た[144]。 アルゼンチンでは、拉致のニュースはタクアラ民族主義運動を含む極右勢力によって行われた反ユダヤ主義の暴力的な波にさらされた[146]。アルゼンチン はイスラエルとの交渉が不調に終わった後、1960年6月に国連安全保障理事会の緊急会合を要請した。 [147] その後の討議で、イスラエル代表(後の首相)のゴルダ・メイルは、拉致犯はイスラエルの諜報員ではなく私人であり、事件は「アルゼンチン法の孤立した違 反」に過ぎないと主張した。 「147] 6月23日、理事会は決議138を可決し、アルゼンチンの主権が侵害されたことに同意し、イスラエルが賠償を行うことを要求した[148]。 イスラエルとアルゼンチンはさらなる交渉の後、8月3日に共同声明を発表し、アルゼンチンの主権侵害を認めたが、紛争を終結させることに同意した [149]。 イスラエルの裁判所は、アイヒマンが拉致された状況は彼の裁判の合法性とは無関係であると裁定した[150]。 2006年に機密解除されたアメリカ中央情報局(CIA)の文書によれば、アイヒマンの逮捕はCIAと西ドイツ連邦情報局(BND)に警戒心を引き起こし た。両組織は、アイヒマンがアルゼンチンに潜伏していることを少なくとも2年前から知っていたが、冷戦下の自分たちの利益にならないので行動しなかった。 両機関とも、アイヒマンが、ニュルンベルク法を含むいくつかの反ユダヤ主義的ナチス法を共著した西ドイツの国家安全保障顧問ハンス・グロブケについて、証 言で何を語るかを懸念していた。文書はまた、両機関がアイヒマンのかつてのナチスの同僚をヨーロッパの共産主義国のスパイに使っていたことも明らかにした [151]。 CIAがアイヒマンの居場所を知っていて、イスラエル側にその情報を隠していたという主張は、「非歴史的」であるとして異議を唱えられている[152]。 特別調査官のイーライ・ローゼンバウムは、アイヒマンはイスラエル生まれで、「クレメンス」という(誤った)別名で1952年までアルゼンチンに住んでお り、エルサレムに住んでいたという信頼できない1958年のCIAの情報源を引用している[153]。 |

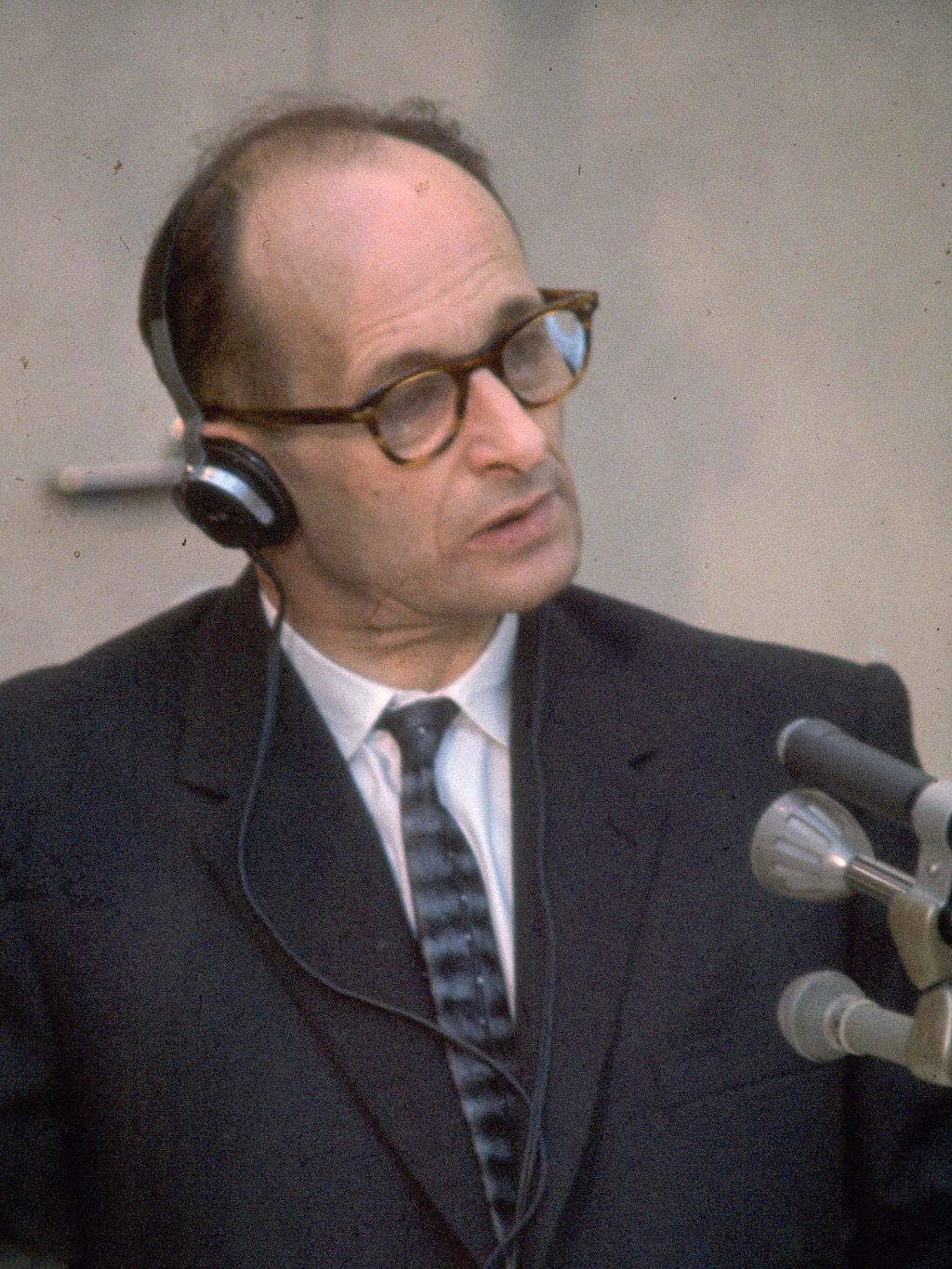

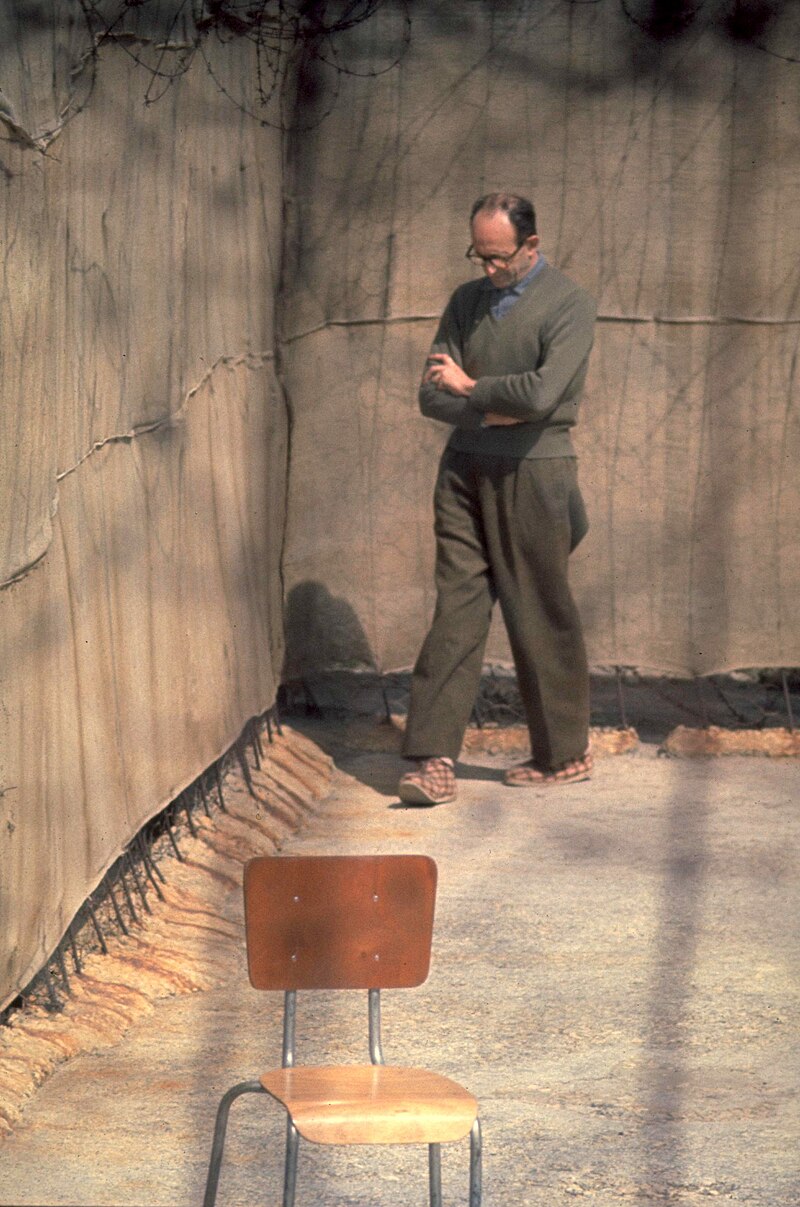

| Trial in Jerusalem Main article: Eichmann trial Eichmann was taken to a fortified police station at Yagur in Israel, where he spent nine months.[154] The Israelis were unwilling to take him to trial based solely on the evidence in documents and witness testimony, so he was subject to daily interrogations, the transcripts of which totalled over 3,500 pages.[155] The interrogator was Chief Inspector Avner Less of the national police.[156] Using documents provided primarily by Yad Vashem and Nazi hunter Tuviah Friedman, Less was often able to determine when Eichmann was lying or being evasive.[157] When additional information was brought forward that forced Eichmann into admitting what he had done, Eichmann would insist he had no authority in the Nazi hierarchy and was only following orders.[157] Inspector Less noted that Eichmann did not seem to realise the enormity of his crimes and showed no remorse.[158] His pardon plea, released in 2016, did not contradict this: "There is a need to draw a line between the leaders responsible and the people like me forced to serve as mere instruments in the hands of the leaders", Eichmann wrote. "I was not a responsible leader, and as such do not feel myself guilty."[159]  Eichmann on trial in 1961 Eichmann's trial before a special tribunal of the Jerusalem District Court began on 11 April 1961.[160] The legal basis of the charges against Eichmann was the 1950 Nazi and Nazi Collaborators (Punishment) Law,[161][h] under which he was indicted on 15 criminal charges, including crimes against humanity, war crimes, crimes against the Jewish people, and membership in a criminal organisation.[162][i] The trial was presided over by three judges: Moshe Landau, Benjamin Halevy and Yitzhak Raveh.[163] The chief prosecutor was Israeli Attorney General Gideon Hausner, assisted by Deputy Attorney General Gabriel Bach and Tel Aviv District Attorney Yaakov Bar-Or.[164] The defence team consisted of German lawyer Robert Servatius, legal assistant Dieter Wechtenbruch, and Eichmann himself.[165] As foreign lawyers had no right of audience before Israeli courts at the time of Eichmann's capture, Israeli law was modified to allow those facing capital charges to be represented by a non-Israeli lawyer.[166] In an Israeli cabinet meeting shortly after Eichmann's capture, Justice Minister Pinchas Rosen stated, "I think that it will be impossible to find an Israeli lawyer, a Jew or an Arab, who will agree to defend him", and thus a foreign lawyer would be necessary.[167] The Israeli government arranged for the trial to have prominent media coverage.[168] Capital Cities Broadcasting Corporation of the United States obtained exclusive rights to videotape the proceedings for television broadcast.[169] Many major newspapers from all over the globe sent reporters and published front-page coverage of the story.[170] The trial was held at Beit Ha'am (today known as the Gerard Behar Center), an auditorium in central Jerusalem. Eichmann sat inside a bulletproof glass booth to protect him from assassination attempts.[171] The building was modified to allow journalists to watch the trial on closed-circuit television, and 750 seats were available in the auditorium itself. Videotape was flown daily to the United States for broadcast the following day.[172][173] The prosecution case was presented over the course of 56 days, involving hundreds of documents and 112 witnesses (many of them Holocaust survivors).[174] Hausner ignored police recommendations to call only 30 witnesses; only 14 of the witnesses called had seen Eichmann during the war.[175] Hausner's intention was to not only demonstrate Eichmann's guilt but to present material about the entire Holocaust, thus producing a comprehensive record.[161] Hausner's opening address began, "It is not an individual that is in the dock at this historic trial and not the Nazi regime alone, but anti-Semitism throughout history."[176] Defense attorney Servatius repeatedly tried to curb the presentation of material not directly related to Eichmann, and was mostly successful.[177] In addition to wartime documents, material presented as evidence included tapes and transcripts from Eichmann's interrogation and Sassen's interviews in Argentina.[174] In the case of the Sassen interviews, only Eichmann's hand-written notes were admitted into evidence.[178]  Eichmann's trial judges Benjamin Halevy, Moshe Landau, and Yitzhak Raveh Some of the evidence submitted by the prosecution took the form of depositions made by leading Nazis.[179] The defence demanded that the men should be brought to Israel so that the defence's right to cross-examination would not be abrogated. But Hausner, in his role as Attorney General, declared that he would be obliged to have any war criminals who entered Israel arrested.[179] The prosecution proved that Eichmann had visited places where exterminations had taken place, including Chełmno extermination camp, Auschwitz, and Minsk (where he witnessed a mass shooting of Jews),[180] and therefore was aware that the deportees were being killed.[181] The defence next engaged in a lengthy direct examination of Eichmann.[182] Observers such as Moshe Pearlman and Hannah Arendt have remarked on Eichmann's ordinariness in appearance and flat affect.[183] In his testimony throughout the trial, Eichmann insisted he had no choice but to follow orders, as he was bound by an oath of loyalty to Hitler – the same superior orders defence used by some defendants in the 1945–1946 Nuremberg trials.[184] Eichmann asserted that the decisions had been made not by him, but by Müller, Heydrich, Himmler, and ultimately Hitler.[185] Servatius also proposed that decisions of the Nazi government were acts of state and therefore not subject to normal judicial proceedings.[186] Regarding the Wannsee Conference, Eichmann stated that he felt a sense of satisfaction and relief at its conclusion. As a clear decision to exterminate had been made by his superiors, the matter was out of his hands; he felt absolved of any guilt.[187] On the last day of the examination, he stated that he was guilty of arranging the transports, but he did not feel guilty for the consequences.[188] Throughout his cross-examination, prosecutor Hausner attempted to get Eichmann to admit he was personally guilty, but no such confession was forthcoming.[189] Eichmann admitted to not liking the Jews and viewing them as adversaries, but stated that he never thought their annihilation was justified.[190] When Hausner produced evidence that Eichmann had stated in 1945 that "I will leap into my grave laughing because the feeling that I have five million human beings on my conscience is for me a source of extraordinary satisfaction", Eichmann said he meant "enemies of the Reich" such as the Soviets.[191] During later examination by the judges, he admitted he meant the Jews, and said the remark was an accurate reflection of his opinion at the time.[192] The trial adjourned on 14 August, and the verdict was read on 12 December.[160] Eichmann was convicted on 15 counts of crimes against humanity, war crimes, crimes against the Jewish people, and membership in a criminal organisation.[193] The judges declared him not guilty of personally killing anyone and not guilty of overseeing and controlling the activities of the Einsatzgruppen.[194] He was deemed responsible for the dreadful conditions on board the deportation trains and for obtaining Jews to fill those trains.[195] In addition to being found guilty of crimes against Jews, he was convicted for crimes against Poles, Slovenes, and Roma. Moreover, Eichmann was found guilty of membership in three organisations that had been declared criminal at the Nuremberg trials: the Gestapo, the SD, and the SS.[193][196] When considering the sentence, the judges concluded that Eichmann had not merely been following orders, but believed in the Nazi cause wholeheartedly and had been a key perpetrator of the genocide.[197] On 15 December 1961, Eichmann was sentenced to death by hanging.[198] Appeals and execution  Eichmann in the yard of Ayalon Prison in Israel, 1961 Eichmann's defence team appealed the verdict to the Israeli Supreme Court. The appeal was heard by a five-judge Supreme Court panel consisting of Supreme Court President Yitzhak Olshan and judges Shimon Agranat, Moshe Zilberg, Yoel Zussman, and Alfred Witkon.[199] The defence team mostly relied on legal arguments about Israel's jurisdiction and the legality of the laws under which Eichmann was charged.[200] Appeal hearings took place between 22 and 29 March 1962.[201] Eichmann's wife Vera flew to Israel and saw him for the last time at the end of April.[202] On 29 May, the Supreme Court rejected the appeal and upheld the District Court's judgment on all counts.[203] Eichmann immediately petitioned Israeli President Yitzhak Ben-Zvi for clemency. The content of his letter and other trial documents were made public on 27 January 2016.[159] In addition, Servatius submitted a request for clemency to Ben-Zvi and petitioned for a stay of execution pending his planned appeals for extradition to the West German government.[204] Eichmann's wife and brothers also wrote to Ben-Zvi requesting clemency.[205] Prominent people such as Hugo Bergmann, Pearl S. Buck, Martin Buber, and Ernst Simon spoke against applying the death penalty.[206] Ben-Gurion called a special cabinet meeting to resolve the issue. The cabinet decided to recommend to President Ben-Zvi that Eichmann not be granted clemency,[207] and Ben-Zvi rejected the clemency petition. At 8:00 p.m. on 31 May, Eichmann was informed that the appeal for presidential clemency had been denied.[208] Eichmann was hanged at a prison in Ramla hours later. The hanging, scheduled for midnight at the end of 31 May, was slightly delayed and thus took place a few minutes past midnight on 1 June 1962.[5] The execution was attended by a small group of officials, four journalists and the Canadian clergyman William Lovell Hull, who had been Eichmann's spiritual counselor while in prison.[209] His last words were reported to be: Long live Germany. Long live Argentina. Long live Austria. These are the three countries with which I have been most connected and which I will not forget. I greet my wife, my family and my friends. I am ready. We'll meet again soon, as is the fate of all men. I die believing in God.[210] Rafi Eitan, who accompanied Eichmann to the hanging, claimed in 2014 to have heard him later mumble "I hope that all of you will follow me", making those his final words.[211] Within hours Eichmann's body had been cremated, and his ashes scattered in the Mediterranean Sea, outside Israeli territorial waters, by an Israeli Navy patrol boat.[212] Eichmann's youngest son Ricardo Eichmann has said he is not resentful toward Israel for executing his father.[33][213] He does not agree that his father's "following orders" argument excuses his actions and observes how his father's lack of remorse caused "difficult emotions" for the Eichmann family. Ricardo was a professor of archaeology at the German Archaeological Institute until 2020.[214] |