Karl Adolf Eichmann's Problem on the Cause of System of the Holocaust

アイヒマン問題

Karl Adolf Eichmann's Problem on the Cause of System of the Holocaust

解説:池田光穂

小俣和一郎(2009)によると、ユダヤ人虐殺は、単純で感情的な反ユダヤ主義だけでは完遂しなかったという(『週刊読書人』第2789号 2009年5月29日)。「感情的で主観的なタイプと全く別に、客観的で、感情的なものを交えない理性的なタイプの反ユダヤ政策」への1938年の「水晶 の夜」以降に主流を占めることが、ホロコーストの契機であるという(p.2)。

前者の感情的なものは、ポグロムのような迫害と「変わらない」と小俣は言う。この典型はユリウス・シュトライヤーが編集していた『シュテル マー』に代表され「主観型の反ユダヤ政策」という。小俣は、アイヒマンのようなタイプを「メランコリー型」だと言って、歴史の好きな精神医学者にありがち なパターン分析をおこなう。

小俣には、アーレント流の「悪の陳腐さ(banality of evil, Banalität des Bösen)」や「正常な人びとの虐殺加担」という主張がどうも好かないようで、あくまでも「主観型」と「メランコ リー型」の対立に固執し、後者のタイプの「規範への極度の固執」によってホロコーストが粛々と進んだという主張にこだわるようである。

しかしながら、この主張はかなり偏っているように思える。ヨッヘン・フォン・ラング編『アイヒマン調書』(岩波書店、2009年)の正確な訳者 らしいが、アイヒマンの性格を、ホロコーストを遂行するナチスドイツの合理的計画に外挿する、かなり無理な(そして特殊な)解釈を展開している。この証明 のためには、彼の主張を支える傍証を必要とするが、それよりも彼の言う「主観型」の反ユダヤ主義の水晶の夜以降の継続という、一種の反証例が、小俣の極端 な一般化に対する雄弁な反論になっている。小俣のような博識のある学者が、このような単純な事実についてなぜ気がつかないのか、私(解説者)は理解しかね る。

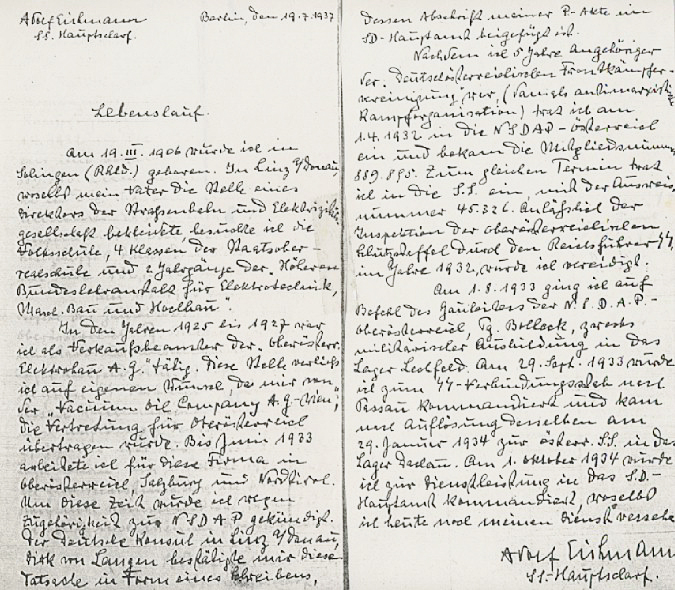

Adolf Eichmann's Lebenslauf (résumé) attached to his application

for promotion from Hauptscharführer(親

衛隊上級曹長) to Untersturmführer(親

衛隊少尉) in 1937

もちろん、小俣の瑕疵をあげつらってもなんら生産的ではなく、やはり問題はアイヒマン裁判で明らかになった、几帳面な小役人タイプの冷徹な合理 主義が、ホロコーストにおける殺戮効率にどこまで貢献したのかということだろう。また偽名を使い、アルゼンチンに逃げ隠れたという事実は、アイヒマンにお いてすら、自分の罪の認識があることを雄弁に語るものであり、裁判における「悪の陳腐さ」というものは、最後まで罪をみとめない罪人の典型的な屁理屈—— それもかなり一貫しているのだが——に過ぎないのではないだろうか。

またそれ以上にアイヒマン問題を特権化すると、やはり近年の歴史的解釈において主流派を占めつつある、ごく普通のドイツ人によるホロコーストへ の加担——ユダヤ人がある時点から組織的に殺戮されているという事実を知りながら、最後まで異論を唱えるものがいなかったのはなぜか——にまつわる重要な 問題への焦点をぼやけてしまうということではないだろうか。歴史 から教訓を引き出そうとするのは思慮の欠けた(自称)歴史家の十八番であるアリストテレス的目的論 の倒立と言えるが、ここでの「教訓」は国民の集合的な責任をどこまで問うことができるのか(=有効なのか?)という問題系に関わるからであ る(→歴史を詳細に調べることは言うまでもない「ラインハルト・トリスタン・オイゲン・ハイドリヒとユダヤ人絶 滅政策」)。

これはまったくホロコーストの認識にとってはそれぞれ正反対の立場であるのだが、〈ホロコーストはなかった〉というユダヤ陰謀説と、すべてのホ ロコーストの貢献をアイヒマンに還元してしまう〈人格還元型〉は、極端な思いこみという観点から論の展開は極めて似てしまうという皮肉なことが起こる。

★

「結局、ユダヤ人の絶滅は法律や命令の産物というよりも、精神とか、共通理解とか、一致や同調の問題であった。この企てに加担したのはだれなの

か。この事業のためにどんな機構が作動したのか。絶滅機構はさまざまなものの集合体であった。全作業を担った官庁はなかった。……ヨーロッパ・ユダヤ人を

絶滅するために、特定の機関が創出されることはなかったし、特定の予算も割かれなかった。それぞれの組織は絶滅過程においてそれぞれの役割を果たし、それ

ぞれの課題を実行する方法を発見せねばならなかった」。ラウル・ヒルバーグ『ヨーロッパ・ユダヤ人の絶滅(上)』44-50ページ(未確認調査中)、柏書

房1997年

文献

資料:ナチスとアイヒマン年表(解説者作成:表が見にくい場合は表をクリックしてください。単独で表示します。)

「結局、ユダヤ人の絶滅は法律や命令の産物というよりも、精神とか、共通理解とか、一致や同調の問題であった。この企てに加担したのはだれなの か。この事業のためにどんな機構が作動したのか。絶滅機構はさまざまなものの集合体であった。全作業を担った官庁はなかった。……ヨーロッパ・ユダヤ人を 絶滅するために、特定の機関が創出されることはなかったし、特定の予算も割かれなかった。それぞれの組織は絶滅過程においてそれぞれの役割を果たし、それ ぞれの課題を実行する方法を発見せねばならなかった」。ラウル・ヒルバーグ『ヨーロッパ・ユダヤ人の絶滅(上)』44-50ページ(未確認調査中)、柏書 房1997年

■ On Banality of evil

"Arendt's book introduced the expression and concept the

banality of evil.[6] Her thesis is that Eichmann was not a fanatic or

sociopath, but an extremely average person who relied on cliché

defenses rather than thinking for himself and was motivated by

professional promotion rather than ideology. Banality, in this sense,

is not that Eichmann's actions were ordinary, or that there is a

potential Eichmann in all of us, but that his actions were motivated by

a sort of stupidity which was wholly unexceptional.[7] In his 2010

history of the Second World War, Moral Combat, British historian

Michael Burleigh calls the expression a "cliché" and gives many

documented examples of gratuitous acts of cruelty by those involved in

the Holocaust, including Eichmann.[8] Arendt certainly did not disagree

about the fact of gratuitous cruelty, but, she claims, "banality of

evil" is unrelated to this question. Similarly, the first attempted

rebuttal of Arendt's thesis relied on a misreading of this phrase,

claiming Arendt meant that there was nothing exceptional about the

Holocaust.[9][10]" - Eichmann in

Jerusalem: A Report on the Banality of Evil.

![]()

Copyleft, CC, Mitzub'ixi Quq Chi'j, 1996-2099